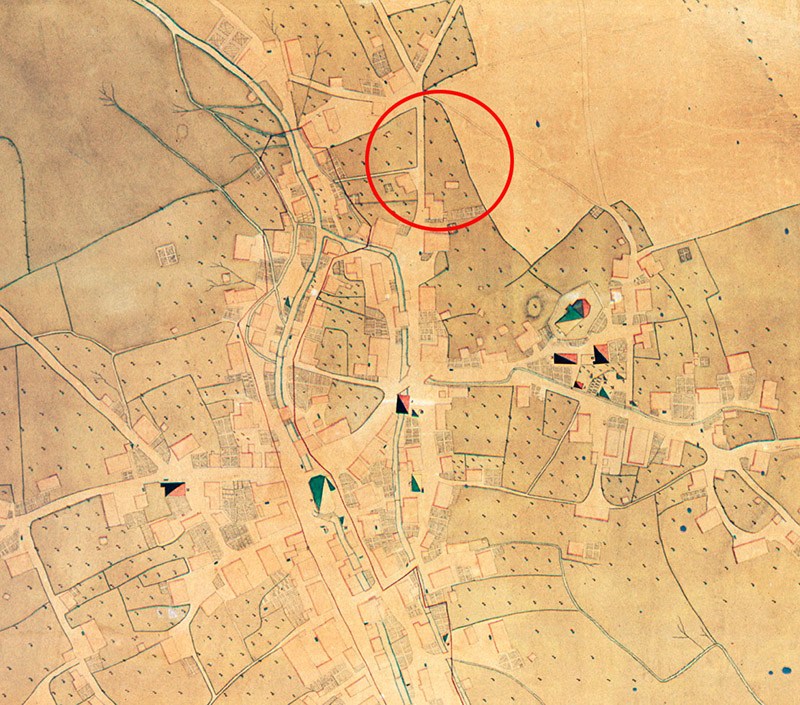

Langenthal, Ausschnitt aus dem historischen Ortsplan von J. Oppikofer von 1814. Die heute Parzelle St. Urbanstr. 40–44 (früher Badgasse) ist hervorgehoben. Plan genordet. (Reproduktion ADB, Bearbeitung Andreas Heege)

Andreas Heege, 2025

Umfassender Ausgrabungsbericht

Die Parzelle St. Urbanstrasse 40–44 in Langenthal wurde 2010 vom Archäologischen Dienst des Kantons Bern baubegleitend untersucht. Dabei fanden sich, neben römischen und wenigen hochmittelalterlichen Spuren, die Reste einer Hafnerwerkstatt. Aufgrund von Archivalien liess sich die Besitzergeschichte des Grundstücks ermitteln. Spätestens ab der Mitte des 18. Jahrhunderts (ab 1730?) arbeiteten vier Generationen der Hafner der Familie Staub auf diesem Grundstück (Stammbaum Staub). Die Produktion endete spätestens 1870.

Abgesehen von den geringen Spuren eines Werkstattgebäudes, zahlreichen Funden an Fehlbränden und Brennhilfen unterschiedlichster Form, sind vor allem die Reste zweier Töpferöfen sowie eines Nebenofens von technikgeschichtlichem Interesse.

Übersicht über den Arbeitsgrubenzustand in der zweiten und den Ofenzustand in der letzten Zustandphase. Links noch mit Resten der Einfassung 68/78 zu Arbeitsgrube 97 von Ofen 46 und Einfassung 68 der Arbeitsgrube 60 zu Ofen 47 (Foto ADB, Leta Büchi).

Es handelt sich um im Grundriss, langrechteckige, stehende Töpferöfen vom Typ «Piccolpasso», wie sie für die Schweiz in der Neuzeit üblich sind. Nach Ausweis der Fehlbrände wurde in diesen Öfen sowohl Geschirr als auch Ofenkeramik gebrannt. In der Spätphase der Hafnerei, d.h. zwischen ca. 1840 und 1870 wurden vermutlich nur noch Ofenkacheln produziert. Die Funktion des kleinen Nebenofens konnte nicht zweifelsfrei ermittelt werden, doch könnte Abbruchschutt darauf hindeuten, dass er zur Herstellung des benötigten Blei-Zinnäschers für die Fayenceglasur verwendet wurde. Die Fayenceglasur selbst wurde auf der Sohle des Feuerungsraumes des Töpferofens geschmolzen. Blei und Zinn kauften die Staubs bei Metallhändlern in Basel.

Die ältesten Produktionsabfälle reichen nur bis in das späte 18. Jahrhundert zurück, weshalb die Produktpalette des ersten Hafners Hans Staub unbekannt ist. Aus der Produktionsphase seines Sohnes Daniel (1744-1802) haben sich eine Reihe von Fehlbränden mit qualitätvollem, spätbarockem Rocaillendekor erhalten. Leider ist der für die Hafnerei Staub in dieser Phase arbeitende Ofenmaler, der enge stilistische Beziehungen zu Produkten der Aarauer Kachelproduktion aufweist, nicht bekannt. Den Wechsel zum Formenkanon und Dekor Louis XVI bzw. des Empire vollzog die Werkstatt möglicherweise in den späten 1790er-Jahren, wobei die uns heute unbekannten Produkte hohen Qualitätsansprüchen genügt haben müssen. So lieferte Daniel Staub zwischen August 1798 und Mai 1799 fünf Öfen für den im Bau befindlichen «Nationalpalast des grossen Rates» der Helvetischen Bundesbehörden in Luzern.

Für seinen Sohn Johannes (1767-1824), der von 1803 bis 1824 die Werkstatt übernahm, lässt sich die Zusammenarbeit mit dem Ofenmaler Johann Heinrich Egli (1776–1852) archivalisch bzw. anhand stehender Öfen und erhaltener Einzelkacheln nachweisen. Dabei reichte die Beschäftigung Eglis auch über eine erste wirtschaftliche Krise im Jahr 1819 hinaus und wurde unter dem Sohn Johannes (1801-1865) bis mindestens in die 1830er Jahre fortgesetzt. Erst dann scheint der zum Kachelmaler ausgebildete Bruder Johann David Staub (1809-1864) diese Funktion übernommen zu haben.

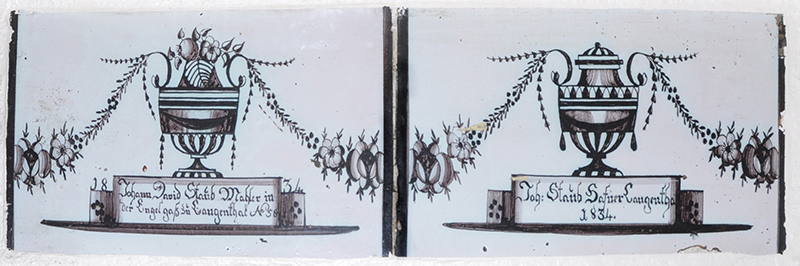

Grossdietwil LU, Sandgrubenstr. 1, Gasthaus zum Löwen. Die erhaltenen Kacheln eines 1834 von Johannes Staub produzierten und von Johann David Staub bemalten Kachelofens.

Gesundheitliche Probleme und ein (archäologisch nicht nachweisbarer) Brand der Werkstatt 1845 führten 1847 zum Konkurs, wobei Johann David Staub Teile der Konkursmasse übernehmen und den Betrieb bis zu seinem Tod im Jahr 1864 fortsetzen konnte.

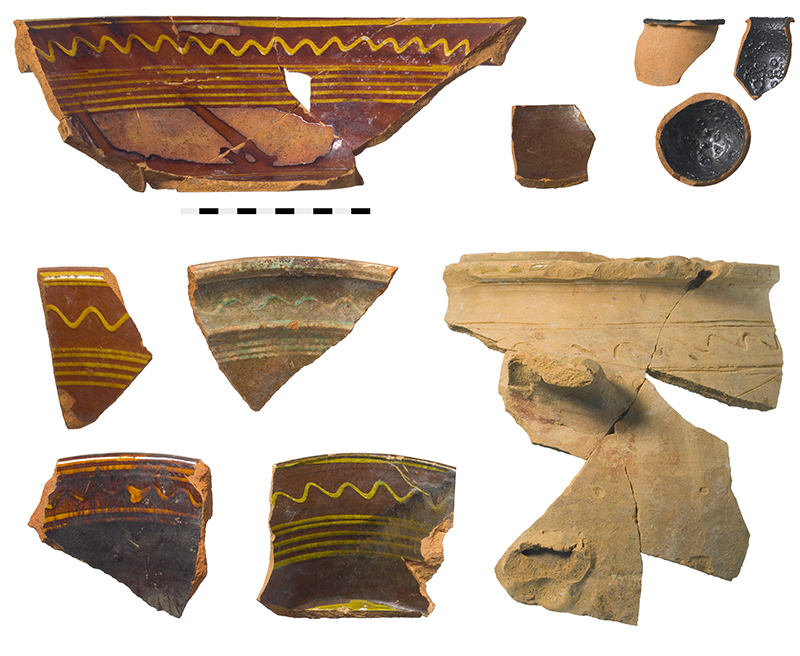

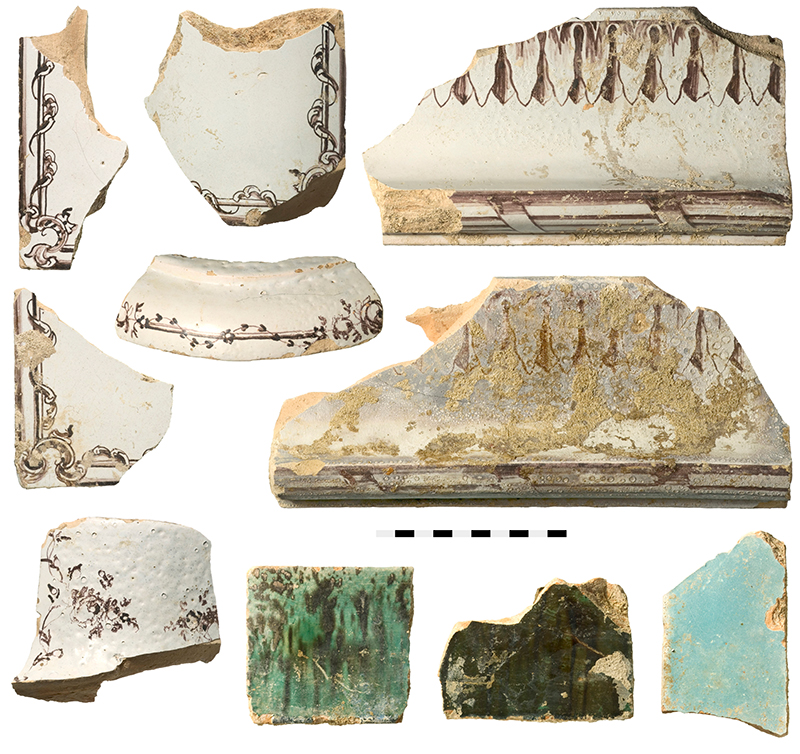

Langenthal, St. Urbanstr. 40–44. Keramikfunde Befund 45. (Foto ADB, Badri Redha).

Für die staubsche Geschirrproduktion des späten 18. und des ersten Drittels des 19. Jahrhunderts lassen sich vor allem Schüsseln mit einfarbigen Malhorndekoren auf roter Grundengobe, daneben aber auch Lauf- und Borstenzugdekore sowie die Produktion von Nachttöpfen und Apothekenabgabegefässen nachweisen. Sie lassen sich formal nicht von Produkten anderer bernischer Landhafnereien unterscheiden.

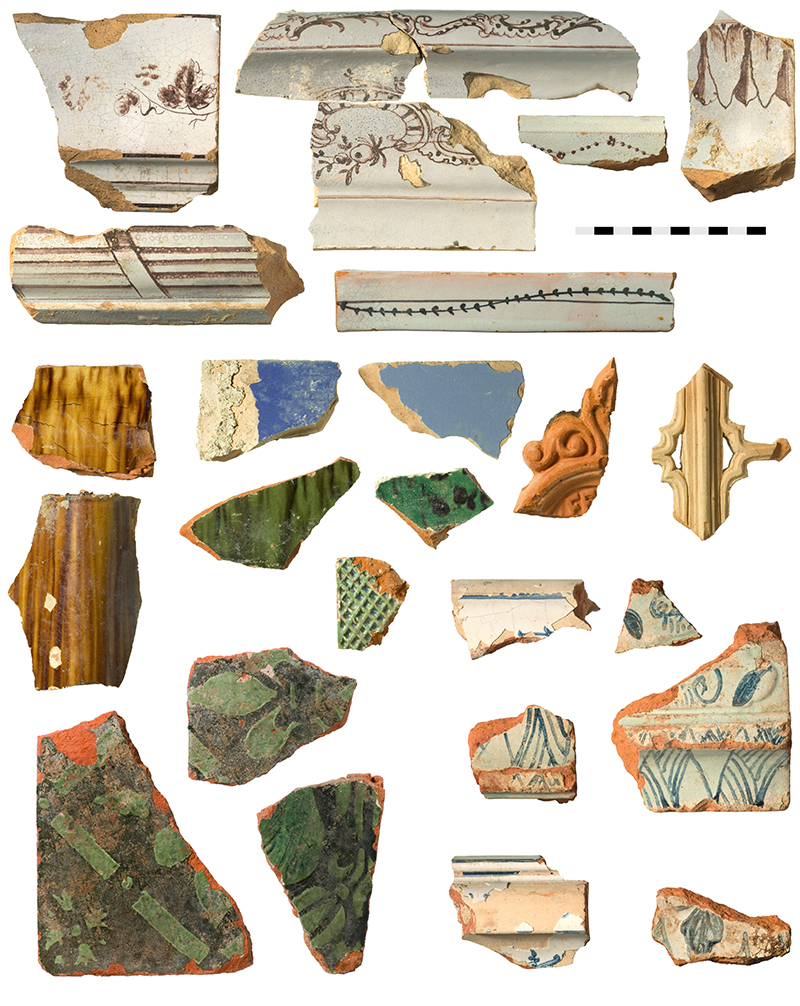

Langenthal, St. Urbanstr. 40–44. Ofenkeramik aus Befund 85 und 49 (Foto ADB, Badri Redha).

Bei der Ofenkeramik ist sowohl die Produktion grün und gelbbraun bleiglasierter Kacheln mit Spritzdekor als auch die Herstellung weiss, blau und meergrün glasierter Fayencekacheln belegt. Kacheln mit Schablonendekor liegen nur als gebrauchte Altstücke im Töpfereiabfall, jedoch hätte eine lokale Produktion sicher keine Probleme bereitet.

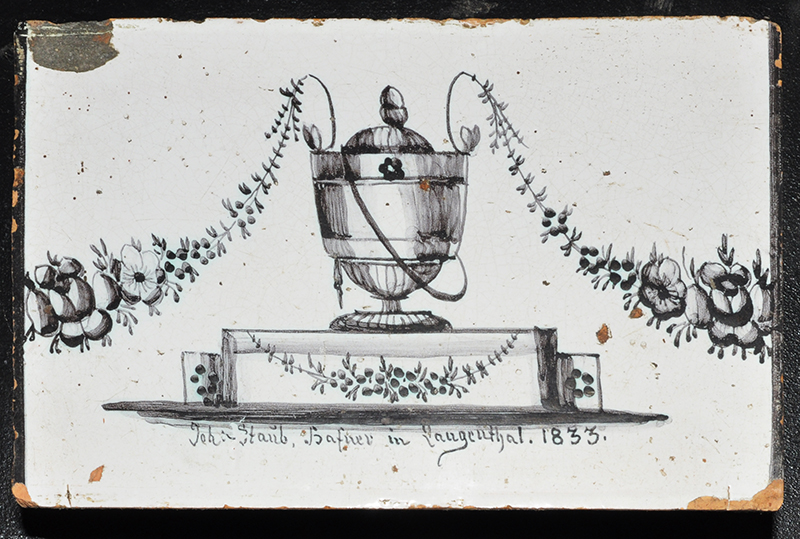

Blattkacheln mit Signaturen des Hafnermeisters Johannes Staub (1801– nach 1847) aus Langenthal. Die 1831 und 1833 datierten Kacheln tragen keine Malersignatur, dürften jedoch von der Hand Joh. H. Eglis stammen.

Blattkacheln mit Signaturen des Hafnermeisters Johannes Staub (1801– nach 1847) aus Langenthal. Die 1831 und 1833 datierten Kacheln tragen keine Malersignatur, dürften jedoch von der Hand Joh. H. Eglis stammen.

Entsprechend den sich wandelnden Dekorationsstilen wurden die weissen Fayencekacheln in der Hafnerei Staub überwiegend manganviolett bemalt, wobei dem Kachelmaler Johann Heinrich Egli aus Nussberg bei Winterthur, der spätestens seit 1813 auch in Aarau arbeitete, besondere Bedeutung zukommt. Dessen stilistische Entwicklung – klassizistische Landschaftsmedaillons in enger Abhängigkeit von den Hafnereien in Elgg ZH und möglicherweise dem Ofenmaler Conrad Kuhn aus Rieden ZH, wappenschildartige Spruchrahmungen, Schriftrollen und biedermeierliche Vasen bzw. Urnen – prägte nicht nur die Langenthaler Produktion, da er für zahlreiche Hafner arbeitete. Die von Johann Heinrich Egli bemalten Kachelöfen wurden zu wesentlichen Elementen der biedermeierlichen Kachelofenlandschaft des Berner Aargaus, des angrenzenden Kantons Luzern, des östlichen Aargaus, des Fricktals und von Teilen der Kantone Basel-Land bzw. Zürich. Die von ihm bemalten Kacheln waren offenbar begehrt bzw. «stilbildend».

Eine Vertiefung der Forschungen zu Johann Heinrich Egli und der Kachelofenlandschaft der Deutschschweiz vom späten 18. bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wäre dringend erwünscht. Angesichts des rapiden Verlustes noch stehender Öfen dieses Zeithorizontes, der sich in überquellenden Baumaterialdepots kantonaler Denkmalpflegebehörden einerseits und fehlenden musealen Sammlungskonzepten andererseits widerspiegelt, bleibt für diese Arbeiten nur noch eine kurze Zeitspanne. Nur wo Grundlagenwissen existiert, kann auch entschieden werden, was dokumentations- und erhaltenswert ist.

Bibliographie:

Heege 2011

Andreas Heege, Langenthal, St. Urbanstrasse 40–44. Die Hafnerei Staub und ihre Werkstatt, in: Archäologie Bern/Archéologie bernoise. Jahrbuch des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern, 2011, 209-287.

Heege 2015

Andreas Heege, Die Hafnerei Staub in Langenthal, Kanton Bern, 1730 bis 1870, in: Silvia Glaser, Keramik im Spannungsfeld zwischen Handwerk und Kunst. Beiträge des 44. Internationalen Symposiums Keramikforschung im Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg, 19.-23. September 2011 (Wissenschaftliche Beibände zum Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums 40), Nürnberg 2015, 125-145.