Stiftung Schloss Thun

Schlossberg 1

CH-3600 Thun

Tel.: +41 (0)33 223 20 01

info@schlossthun.ch

Keramik der Stiftung Schloss Thun in CERAMICA CH

In Bearbeitung, September 2025

Andreas Heege, 2025

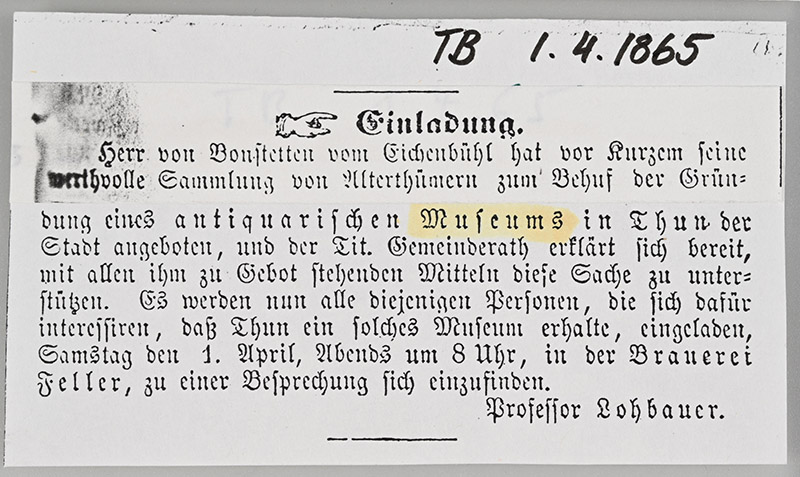

Das heutige Schloss mit seinen Nebengebäuden war in seinen Ursprüngen eine Burganlage. Im 12. Jahrhundert bestand hier schon ein herrschaftlicher Sitz mit Wohngebäude und Ringmauer. Dies bestätigen die archäologischen Untersuchungen, welche im Rahmen des grossen Umbaus 2013 stattgefunden haben (Baeriswyl 2016; Baeriswyl 2019; Baeriswyl/Kellenberg 2015; Raselli-Nydegger 2015). Nach der wohl nicht ganz friedlichen Übernahme der Anlage durch die Herzöge von Zähringen wurde unter Berchtold V. der bis heute intakt erhaltene, imposante Donjon in die bestehende Anlage gebaut. Die Zähringer beabsichtigten jedoch nicht hier zu wohnen, dafür hatten sie in Burgdorf eine Residenz errichtet. Sie wollten mit dem mächtigen Turm in Thun ein Zeichen ihrer Macht auf das Gebiet und die lokalen Handelswege setzen. Der Donjon war nämlich als Wohnsitz ungeeignet. Auf 14 Meter Höhe befand sich ein einziger Raum, der heute Rittersaal genannt wird. Zu seiner Zeit ein imposanter Repräsentationsraum, heute einer der besten erhaltenen Repräsentationssäle des Hochmittelalters. Seit dem 12. Jahrhundert war das Schloss Thun mit seinen Nebengebäuden Sitz der Thuner Herrschaft und wurde immer wieder den Nutzungen angepasst. Während von den nachfolgenden kyburgischen Grafen praktisch keine Baumassnahmen nachzuweisen sind, erfolgten unter der langen Regierungszeit von Bern bis 2006 viele Umbauten. Dazu zählte später auch das Regionalgericht. Zumindest seit dem 17. Jahrhundert befand sich im Dach des Donjons ein Gefängnis. 1886 errichtete der Kanton an die Burgmauer das neue Regionalgefängnis und räumte dafür die Holzkonstruktion des Kornhauses aus dem Rittersaal des Donjons, der damit ab dem 1. Januar 1887 für eine Museumsneugründung frei wurde. Erste erfolglose Versuche ein „Antiquarisches Museum“ zu gründen und eine archäologische und historische Sammlung aufzubauen, gehen schon auf das Jahr 1865 zurück.

Anzeige für die Gründung eines „Antiquarischen Museums“, Thuner Blatt 1.4.1865.

Seit diesem Zeitpunkt begann eine intensive Sammeltätigkeit, sodass die Museumsgründung nach 1887 auch ältere Sammlungsbestände aus der Stadt und dem Zeughaus Thun übernehmen konnte (u.a. Teile der wiederentdeckten Burgunderbeute).

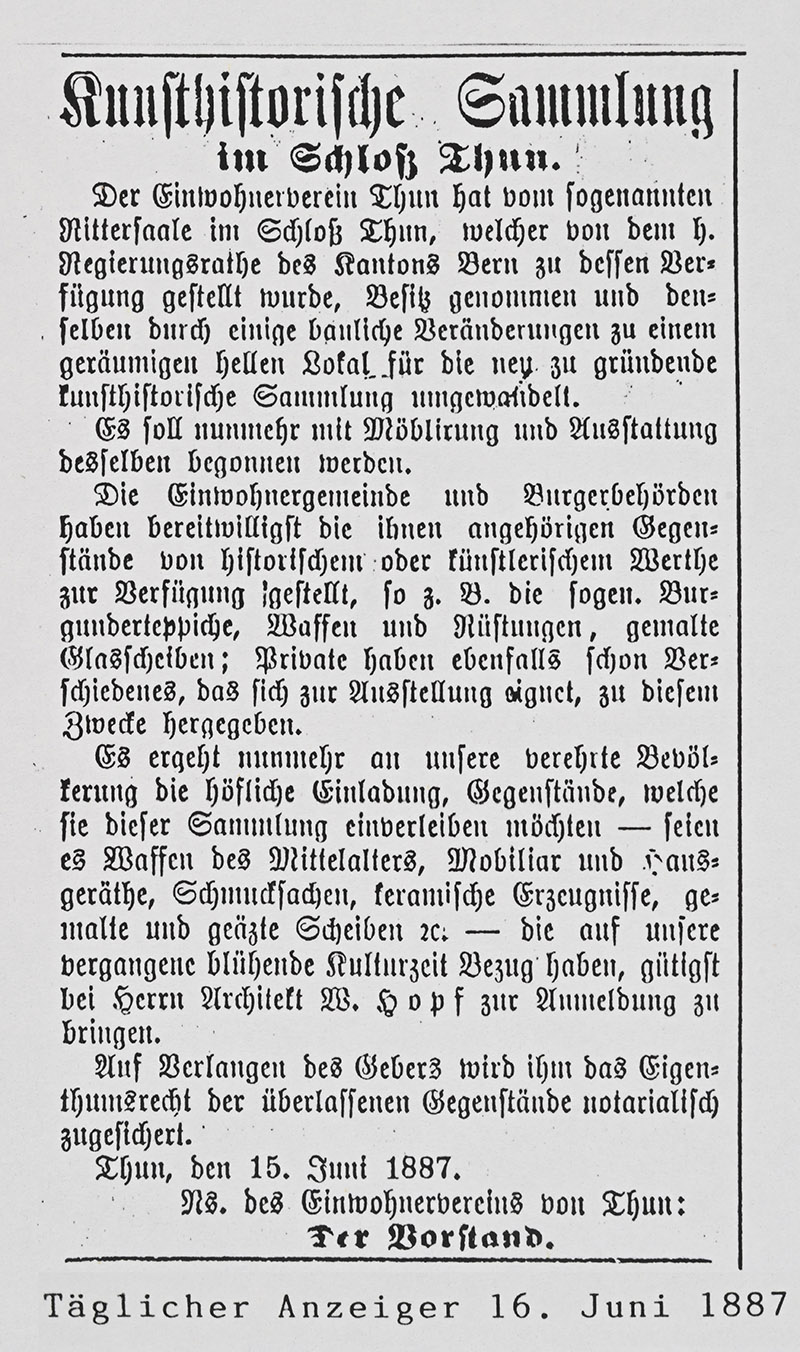

1887: Die Historische Sammlung wird ausgebaut!

1887: Hinweis auf die baldige Museumseröffnung und Aufruf zu weiteren Sammlungsspenden, Thuner Täglicher Anzeiger, 25.12.1887

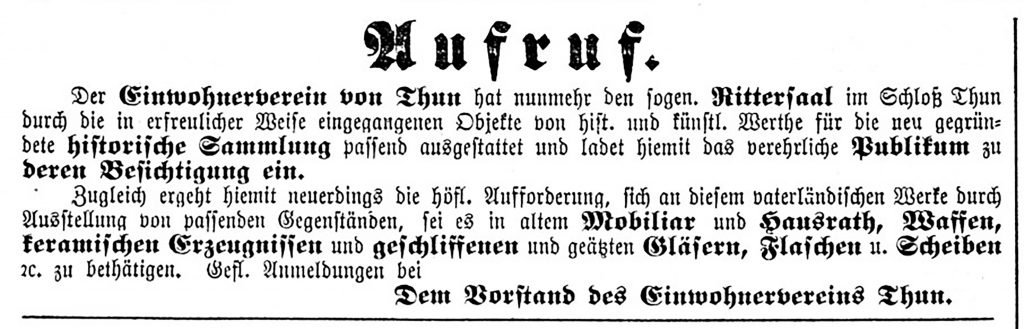

Das Museum wurde ohne grossen Pomp am 1. Januar 1888 im Donjon eröffnet (zur Museumsgeschichte Keller 1938; Küffer 1987; Kelterborn 2012). Am 3. Januar 1888 beschrieb der Tägliche Anzeiger für Thun und das Berner Oberland das neu eingerichtete Museum.

Schon am 25. Dezember 1887 war die Öffentlichkeit im Täglichen Anzeiger aufgerufen worden «…sich an diesem vaterländischen Werke durch Ausstellung von passenden Gegenständen, sei es in altem Mobiliar, Hausrath, Waffen, keramischen Erzeugnissen, geschliffenen und geätzten Gläsern, Flaschen, Scheiben etc. zu bethätigen …». Keramik gehörte demnach von Anfang an zu den Sammlungsschwerpunkten des Schlossmuseums.

Wichtige Teile der Keramiksammlung wurden ab dem frühen 20. Jahrhundert in sog. Stuben-Interieurs , wie z.B dem Majolika-Zimmer oder der Simmentaler-Stube präsentiert.

Ab 1959 wurde im Kellergeschoss des Bergfrieds nach und nach eine Dauerausstellung zur bernischen Keramik und zur Thuner Majolika installiert. Dies war zu ihrer Zeit eine der bedeutendsten Ausstellungen zum Töpferhandwerk im Kanton Bern. Bedauerlicherweise fiel die Ausstellung im Jahr 2013 einer Neugestaltung der Dauerausstellung zum Opfer. Der umfangreiche Keramikfundus der Stiftung Schloss Thun ist daher heute magaziniert und nur via CERAMICA CH zugänglich.

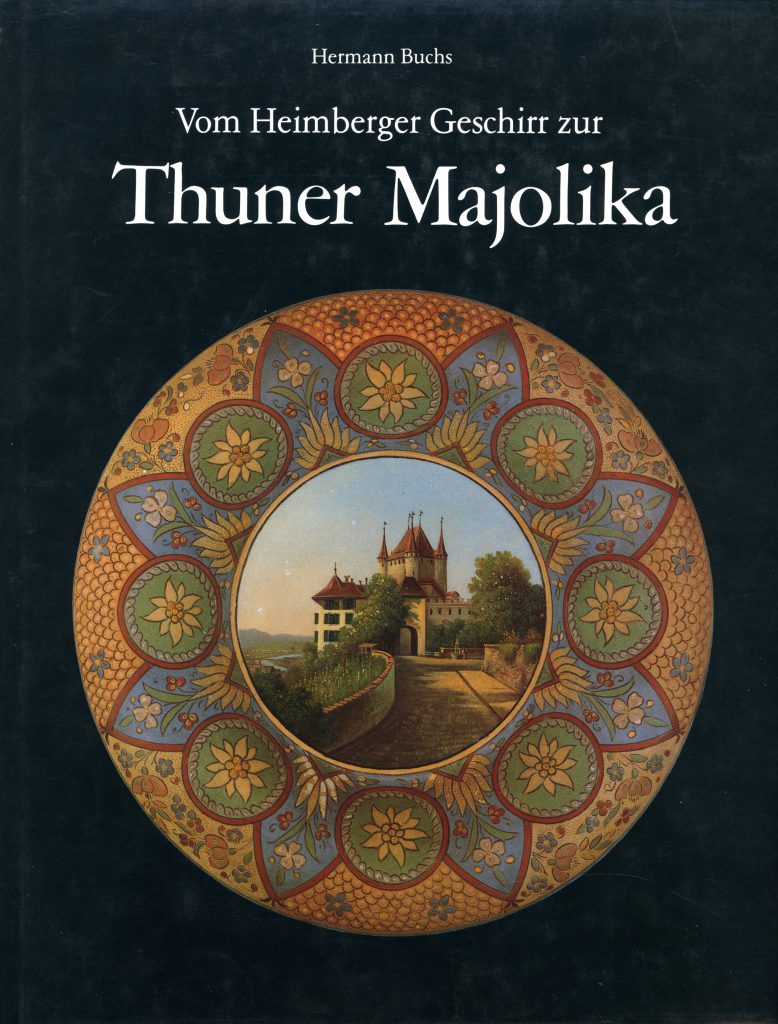

Aus Anlass des 100. Geburtstages veranstaltete das Schlossmuseum 1988 eine Sonderausstellung „Von der Röstiplatte zum Salongeschirr“. Bei dieser Gelegenheit erschien dann auch die bis heute grundlegende Publikation von Hermann Buchs zur Thuner Majolika und den Heimberger Wurzeln (Buchs 1988).

1994 haben der Verein Schlossmuseum Thun, der Kanton Bern und die Einwohnergemeinde Thun die Stiftung Schlossmuseum Thun errichtet. Im September 2013 hat sich die Stiftung den Namen Stiftung Schloss Thun – das Museumsschloss gegeben.

Nach 800 Jahren in öffentlichem Besitz erfolgte 2010 auf dem Schlossberg ein grundlegender Wandel. Die Stadt Thun verkaufte – mit Ausnahme des mächtigen Donjons – die Liegenschaften des ehemaligen Burgareals im Baurecht. Mitte 2014 eröffneten ein Konferenz- und Ausbildungszentrum, dazu ein Hotel und Restaurant. Das Museum erhielt einen neuen Eingangsbereich und einen zusätzlichen Ausstellungsraum und bis zum 130. Geburtstag des Museums wurde eine neue Dauerausstellung konzipiert und 2018 eröffnet (Text: Homepage des Schlossmuseums Thun).

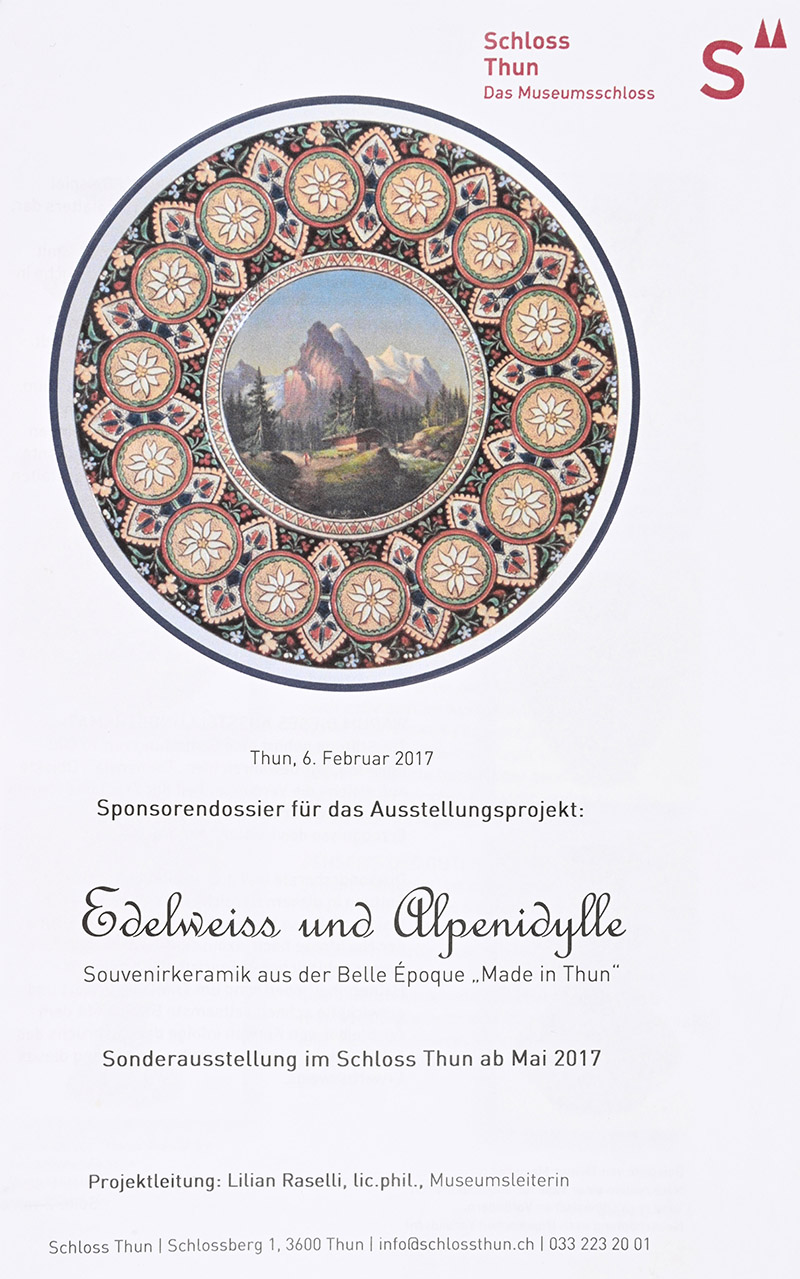

2017 Im Rahmen der Sonderausstellung „Edelweiss und Alpenidylle – Souvenirkeramik aus der Belle Époque „Made in Thun“ durfte die Thuner Majolika für eine kurze Zeit erneut glänzen.

Von Januar 2023 bis September 2025 wurde die gesamte Keramiksammlung der Stiftung Schloss Thun in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Keramikinventar der Schweiz inventarisiert. Zahlreiche, inhaltlich und zahlenmässig bedeutende Sammlungszugänge charakterisieren diesen Zeitraum zusätzlich.

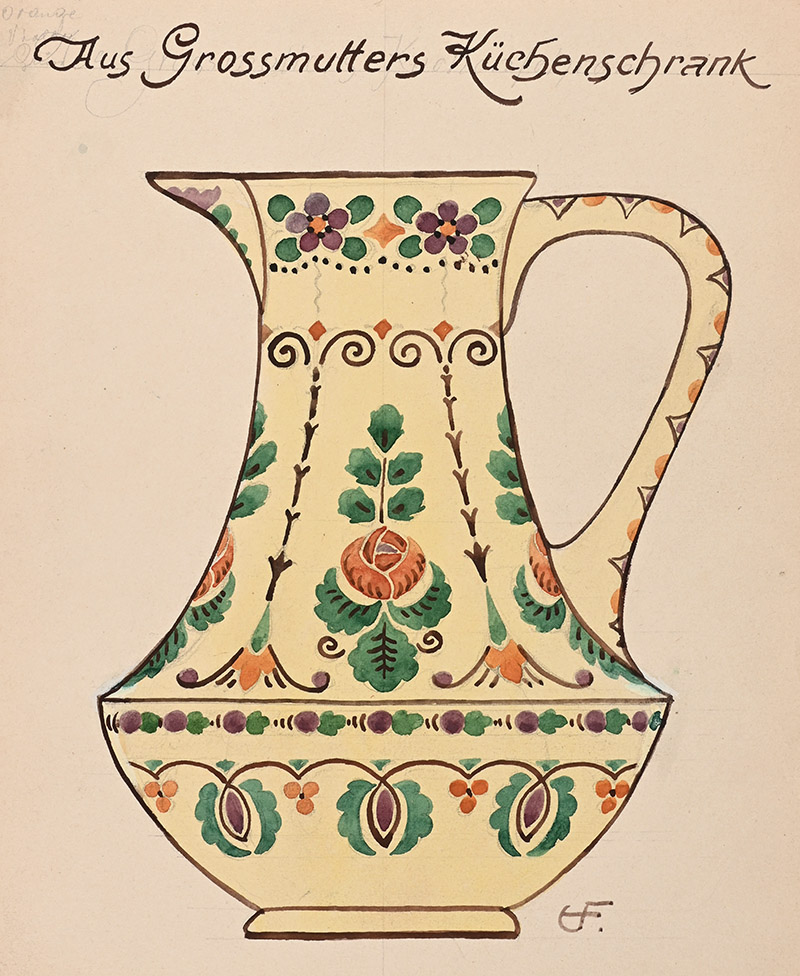

2024-2025 zeigte das Schlossmuseum einen kleinen Teil seiner neuen „Schätze“ in der Sonderausstellung „Aus Grossmutters Küchenschrank – Bewahrte Schätze – Einblicke in die Keramiksammlung der Stiftung Schloss Thun“.

Zur Sammlung

Neben dem Bernischen Historischen Museum sowie dem Rittersaalverein Burgdorf ist das Schlossmuseum Thun das dritte, besonders wichtige bernische Regionalmuseum, wenn es um die Geschichte der Keramik des Kantons Bern und der Deutschschweiz geht. Seit der Museumsgründung gehört das Sammeln von Keramik und die Erforschung der Keramikherstellung in der Region zu den Schwerpunkten der Museumsarbeit (Buchs 1961, 1970, 1980, 1988, 1995). Zahlreiche Schenkungen und Ankäufe haben den bislang dokumentierten Keramikbestand auf 3078 Objekte anwachsen lassen (Stand 27.8.2025). Heute verwahrt die Stiftung Schloss Thun eine der grössten Keramiksammlungen des Kantons und sicher die bedeutendste Sammlung zur sog. „Thuner Majolika“ weltweit. Dieser Bestand wird durch Entwurfszeichnungen der Manufaktur Wanzenried, der Desa und Loder&Schweizer sowie Fotos und Preislisten ergänzt.

Langnauer Teller aus der Sammlung des SMT. Werkstatt Daniel Herrmann (1736-1798), Langnau, datiert 1781. Dargestellt ist der Rütli-Schwur.

Bis 2024 wurden nur die in Langnau BE oder Bäriswil BE hergestellten Keramiken der Museumssammlung wissenschaftlich umfassend aufgearbeitet und für CERAMICA CH dokumentiert (Heege/Kistler/Thut 2011; Heege/Kistler 2017). Der Sammlungsbestand umfasst aber des weiteren sehr wichtige Keramiken des Hafners Abraham Marti aus Blankenburg (Heege/Frey/Spycher u.a. 2023).

Im Folgenden soll für die Bereiche Irdenware, Fayence, Steingut, Steinzeug und Porzellan ein kurzer Überblick gegeben werden.

Irdenware

Bibliographie:

Alle Jahrgänge Jahresbericht Schloss Thun

Armand Baeriswyl 2016

Das Schloss Thun und der grosse Turm – vom zähringischen «Donjon» zum bernischen Kornhaus. Zum Stand der Erkenntnisse nach zwanzig Jahren Forschung.

Mittelalter. Zeitschrift des Schweizerischen Burgenvereins Heft 1, 2016.

Armand Baeriswyl 2019

Der zähringische grosse Turm im Schloss Thun (CH) – Ein Saalbau in Turmform? In: Guido von Büren und Michael Goer (Hrsg., im Auftrag der Wartburg-Gesellschaft),

Burgen, Schlösser, Häuser. Festschrift für G. Ulrich Grossmann zum 65. Geburtstag. Petersberg 2019, 12-19.

Armand Baeriswyl – Heinz Kellenberger 2015

Thun, Schloss, Der zähringische «Donjon» der Zeit um 1200.

Archäologie Bern 2015, Jahrbuch des ADB 2015, 102-104.

Buchs 1961

Hermann Buchs, Über die Anfänge der Töpferei in Heimberg und deren Eigenständigkeit, in: Jahresbericht Historisches Museum Schloß Thun, 1961, 5-12.

Buchs 1970

Hermann Buchs, Ein Heimberger Tröckneofen, in: Historisches Museum Schloss Thun, 1970, 4-17.

Buchs 1980

Hermann Buchs, Die Thuner Majolika des Johannes Wanzenried und des Zeichners Friedrich Ernst Frank, in: Jahresbericht Historisches Museum Schloss Thun, 1980, 5-43.

Buchs 1988

Hermann Buchs, Vom Heimberger Geschirr zur Thuner Majolika, Thun 1988.

Buchs 1995

Hermann Buchs, Das Hafnergewerbe im Heimberg, in: Einwohnergemeinde Heimberg (Hrsg.), 850 Jahre Heimberg 1146-1996, Heimberg 1995, 50-60.

Heege 2010

Andreas Heege, Ein Tintengeschirr aus der Produktion von Abraham Marti, Blankenburg, in: Schlossmuseum Thun 2009, 2010, 74-77.

Heege/Kistler/Thut 2011

Andreas Heege/Andreas Kistler/Walter Thut, Keramik aus Bäriswil. Zur Geschichte einer bedeutenden Landhafnerei im Kanton Bern (Schriften des Bernischen Historischen Museums 10), Bern 2011.

Heege/Kistler 2017

Andreas Heege/Andreas Kistler, Keramik aus Langnau. Zur Geschichte der bedeutendsten Landhafnerei im Kanton Bern (Schriften des Bernischen Historischen Museums 13), Bern 2017.

Heege/Frey/Spycher u.a. 2023

Andreas Heege/Jonathan Frey/Alfred Spycher u.a., Keramik aus Blankenburg, Abraham Marti (1718–1792), ein bernischer Landhafner, Bd. 16 (Schriften des Bernischen Historischen Museums), Bern 2023.

Keller 1938

Hans Gustav Keller, Das historische Museum Schloss Thun 1887-1937, Thun 1938.

Kelterborn 2012

Hans Kelterborn, 1888–2013: 125 Jahre Schlossmuseum Thun, in: Historisches Museum Schloss Thun Jahresbericht, 2012, 29-35.

Küffer 1987

Peter Küffer, Historisches Museum Schloss Thun 1888-1988, in: Historisches Museum Schloss Thun Jahresbericht, 1987, 19-99.

Raselli-Nydegger 2015

Lilian Raselli-Nydegger, Der Schlossberg Thun – 5000 Jahre Geschichte, in: Jahresbericht Schloss Thun – Schlossmuseum, 2015, 30-37.