Andreas Heege mit Unterstützung von Guido Stutz, 2023

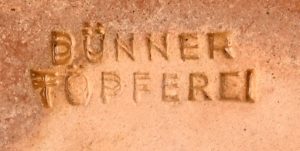

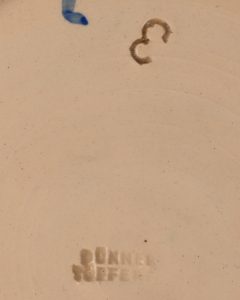

Keramik der Tonwarenfabrik Dünner in CERAMICA CH

Über die Töpferei von Otto Dünner in Kradolf-Schönenberg, haben wir nur sehr wenige Informationen. Eine grundlegendere, auf Archivalien gestützte Bearbeitung oder Firmengeschichte gibt es bisher nicht. Guido Stutz, aus Kradolf-Schönenberg, hat vor Ort wichtige Informationen gesammelt.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts fertigte der Hafner Wilhelm Kesselring an der Kantonsstrasse (Hauptstrasse) auf dem Areal der späteren Tonwarenfabrik irdene Kacheln und Krüge mit einfachen Ornamenten an. Er führte gleich nebenan auch einen Landwirtschaftsbetrieb (heutiger Hof Altwegg). Im Adressbuch von 1862 ist er als „Wilh. Kesselring, Hafner“ erwähnt. Kesselring stellte 1891 als „Dienstknaben“ Otto Dünner ein und brachte ihm das notwendige Wissen für Landwirtschaft und Hafnerei bei.

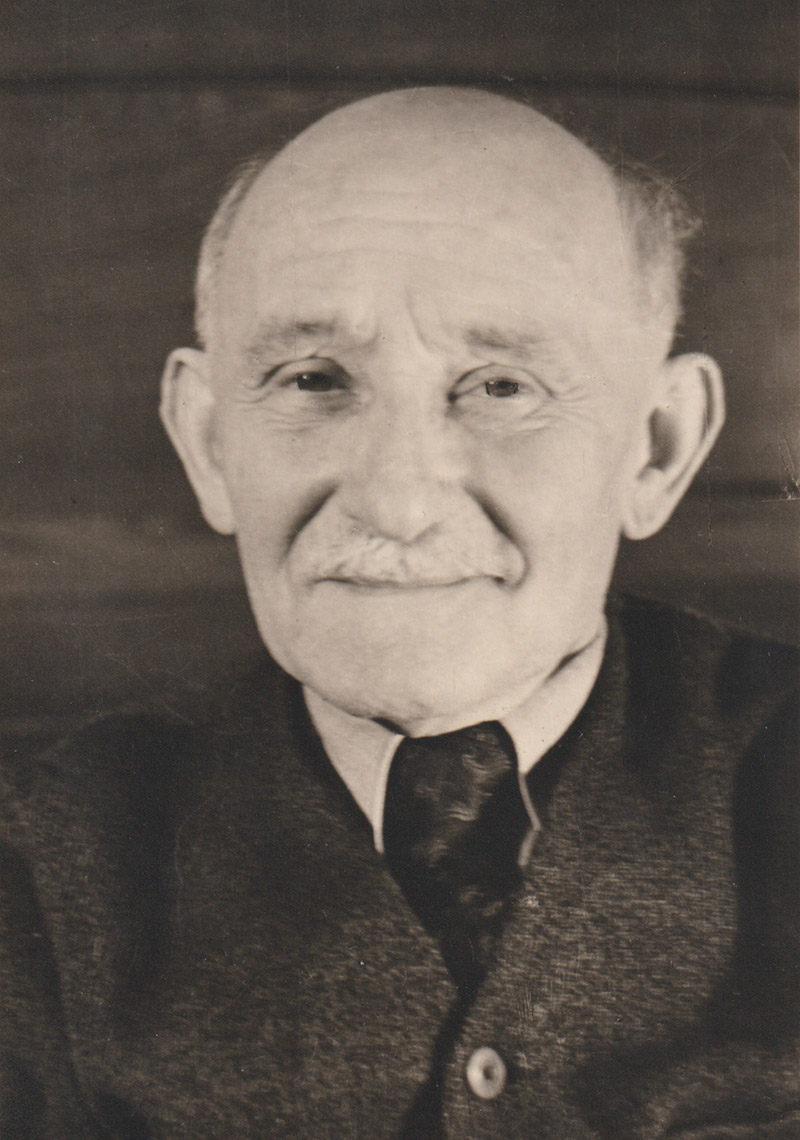

Otto Dünner, Lebensdaten unbekannt, unbekannter Fotograf, unbekanntes Aufnahmedatum.

Da Kesselrings Sohn Albert kein grosses Interesse an der Töpferei zeigte, konnte Otto Dünner nach 13-jähriger Dienstzeit den Betrieb 1904 von seinem Chef übernehmen und seine eigene Firma gründen (Historisches Lexikon der Schweiz). Die Firma produzierte bis 1999.

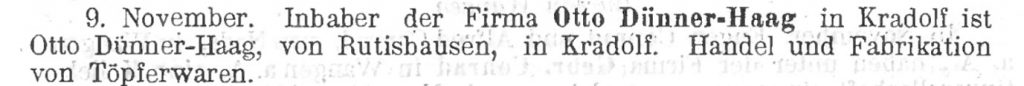

Das Schweizerische Handelsamtsblatt kennt zur Firma folgende Informationen:

9. November 1909, Eintragung der Firma Otto Dünner-Haag in das Schweizerische Handelsamtsblatt (SHAB 27, 1909, S. 1912).

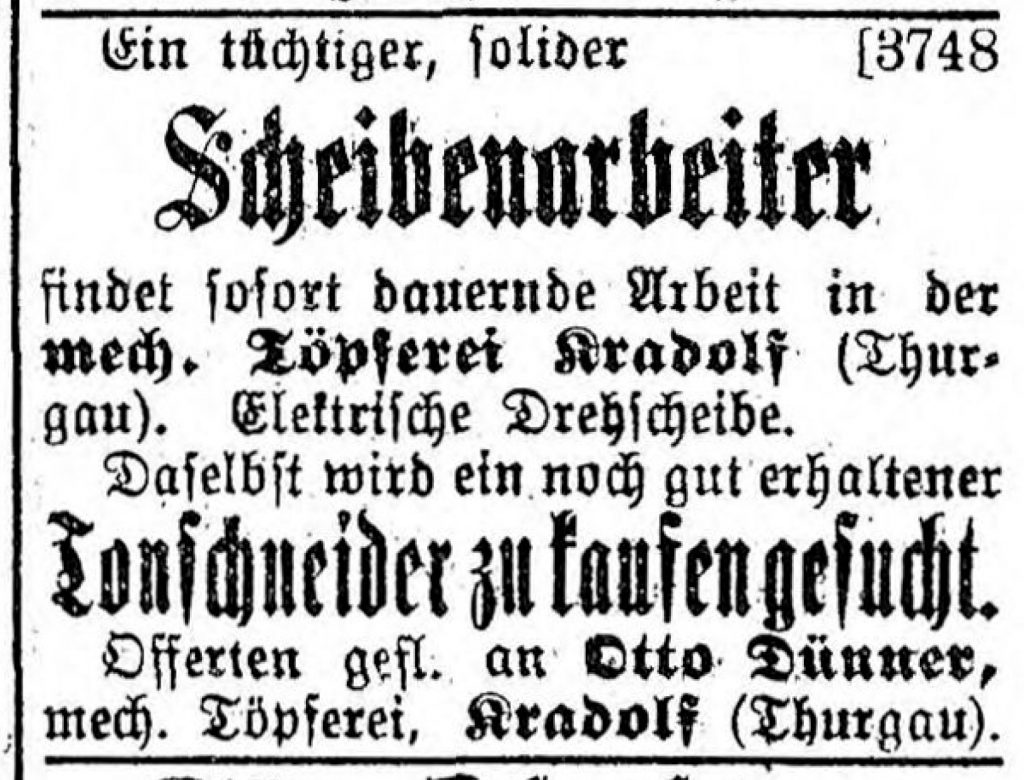

Im Juli 1909 suchte Otto Dünner Mitarbeiter und einen gut erhaltenen Tonschneider:

7. August 1909, Stellenanzeige in der Zeitung „Der Grütlianer“.

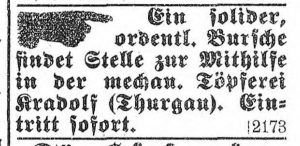

Weiteres Personal wurde 1911 angeworben:

21. April 1911, Stellenzeige in der Zeitung „Der Grütlianer“.

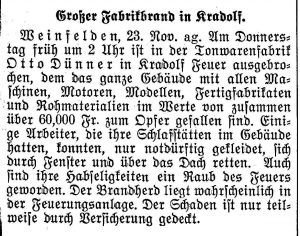

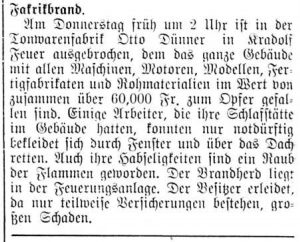

Am 23. November 1933 brach eine Katastrophe über die Firma herein. Der „grosse Fabrikbrand“ führte zu einem, teilweise nicht versicherten Totalschaden, da das gesamte Produktionsgebäude abbrannte. Über die Katastrophe wurde in zahlreichen deutsch- und französischsprachigen Tageszeitungen der Schweiz berichtet.

Links: 24. November 1933, NZZ; rechts: Walliser Bote 29. November 1933.

Wie schnell ein Wiederaufbau erfolgte, ist unbekannt. Bis zur Stilllegung der Produktion lag die Firma in Kradolf-Schönenberg, Hauptstrasse 29.

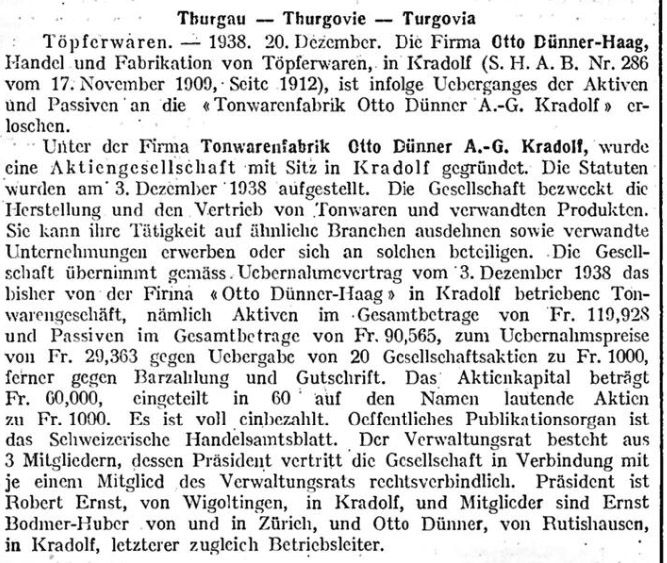

Möglicherweise erwies sich eine Finanzierung des Wiederaufbaus als schwierig, weshalb im Dezember 1938 durch die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft frisches Geld in die Firma gelangte. Unter dem 20. Dezember 1938 wurde die Tonwarenfabrik Dünner AG, in das Schweizerische Handelsamtsblatt eingetragen (SHAB 56, 1938, S. 2739).

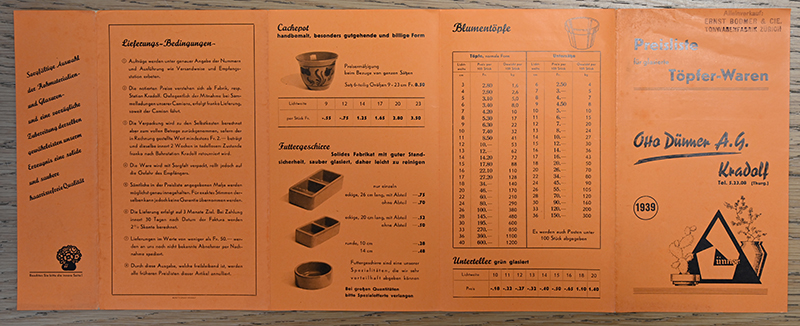

Die neue Aktiengesellschaft übernahm alle Aktiven und Passiven der Vorgängerfirma. Otto Dünner erhielt als weiterhin verantwortlicher Betriebsleiter ein Drittel des neuen Aktienkapitals. Da der Keramikfabrikbesitzer Ernst Bodmer-Huber aus Zürich-Wiedikon (Bodmer-Huber/Messerli-Bolliger 1986) Mitglied des Verwaltungsrates wurde, können wir annehmen, dass er auch finanziell an der neuen AG beteiligt war. Dies ist der Grund, warum sich aus der Zeit zwischen 1939 und etwa 1950 zahlreiche Preislisten, Fotos und Warenkataloge im Firmenarchiv Bodmer (Stadtarchiv Zürich StAZH_VII-174) befinden. Auf diesem Wege erhalten wir einen ersten Eindruck vom produzierten Keramiksortiment.

In diesem Jahr war die Dünner Keramik auch zum ersten Mal auf der Mustermesse Basel präsent. Das Angebotsspektrum war zunächst noch sehr einfach und wenig umfangreich.

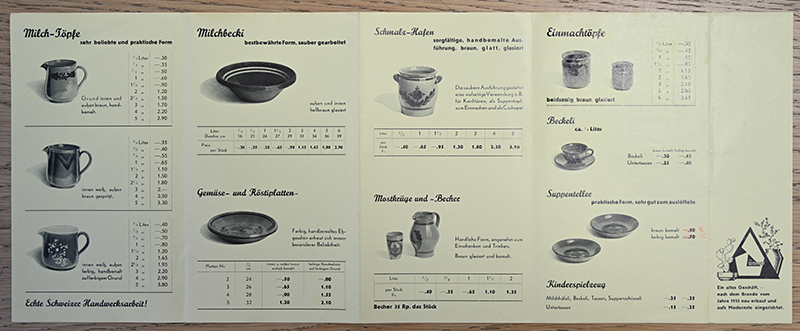

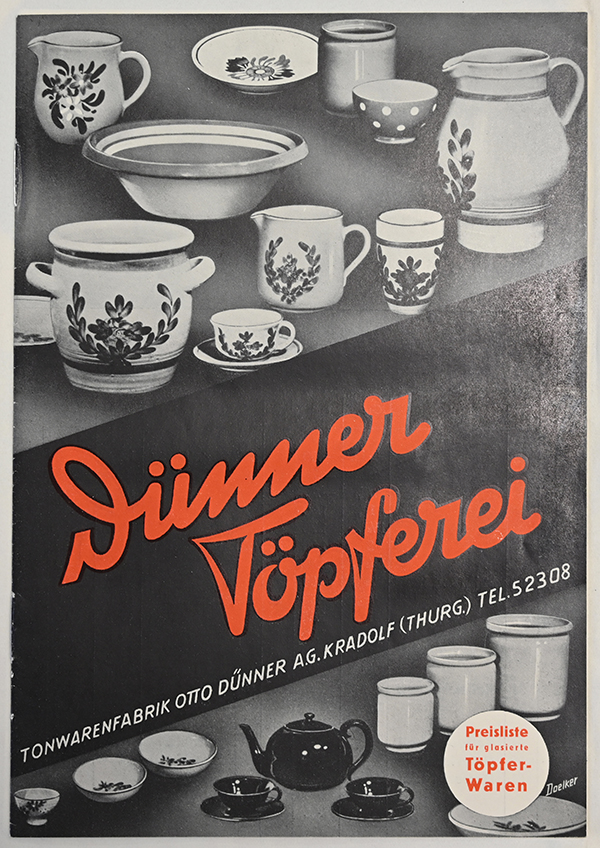

Preisliste, undatiert, um 1940-1950 (pdf)

Preisliste, undatiert, um 1940-1950 (pdf)

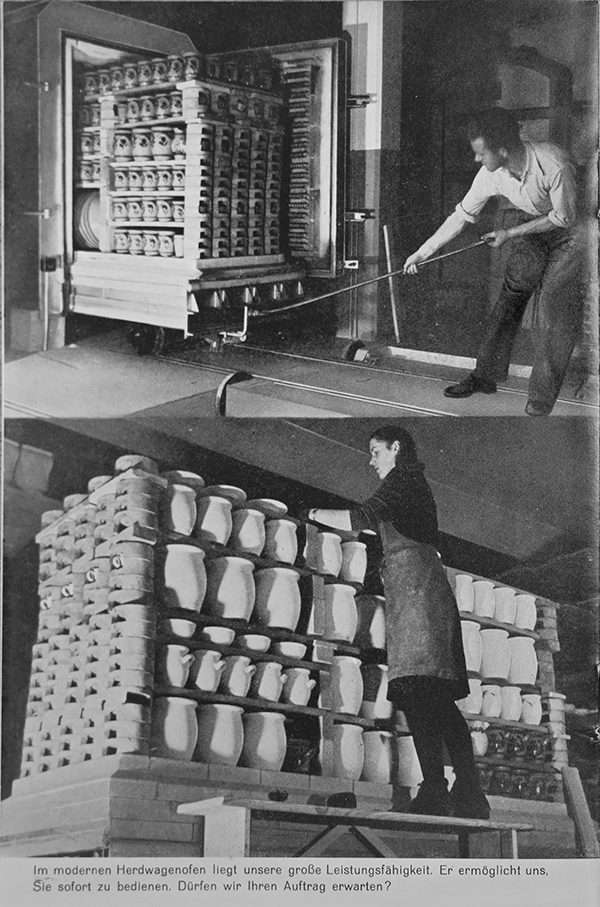

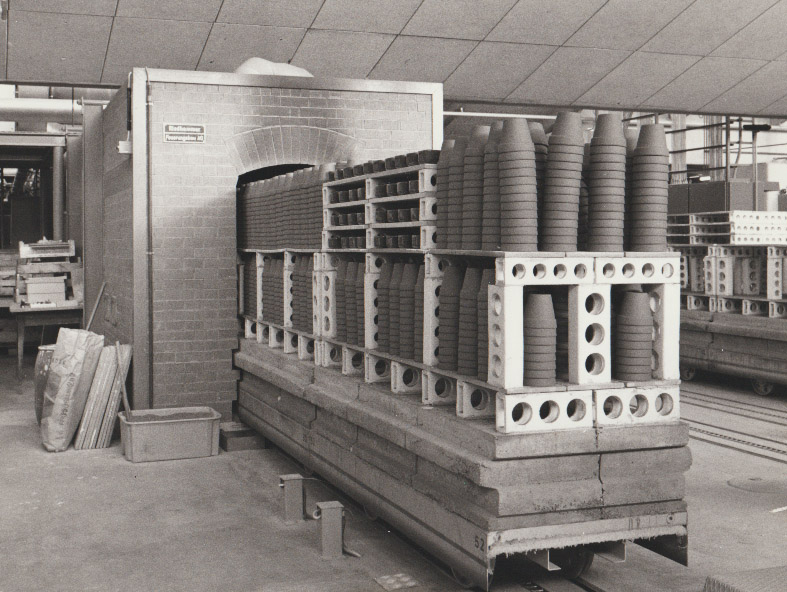

Herdwagenofen, Bild aus einem Katalog der Zeit kurz vor 1950.

Der erfolgreiche Geschäftsgang ermöglichte den Neubau von zwei elektrisch beheizten Kammeröfen, die später mit fahrbaren Herdwagen ausgestattet wurden, sodass man die Öfen leichter befüllen konnte.

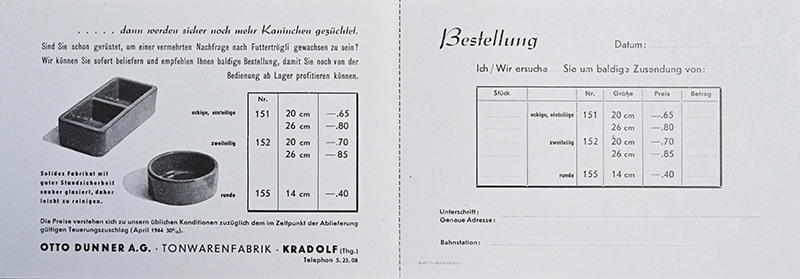

Werbekarte, undatiert, um 1940-1945 (pdf)

Der Katalog von 1941 zeigt die beginnende Ausrichtung des Keramikbetriebes auf die kriegsbedingte Binnenwirtschaft der Schweiz und ist ein wichtiges Zeitzeugnis.

Katalog und Preisliste 1941 (pdf)

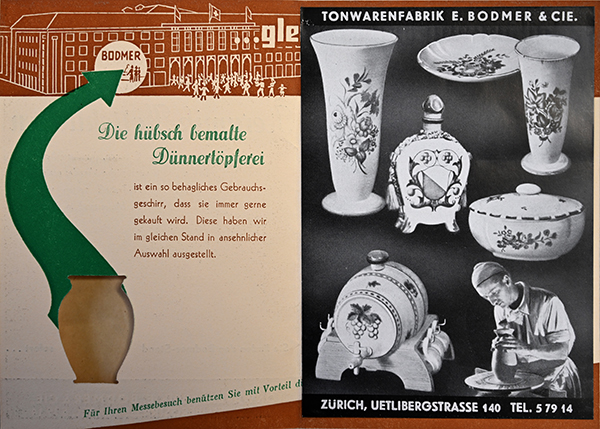

In Zusammenarbeit mit der Firma Bodmer wurden die Produkte regelmässig auf der Mustermesse Basel (MUBA) gezeigt (hier 1942). Gleichzeitig wurde die alte Preisliste mit kriegsbedingten Preisaufschlägen ausgelegt.

Katalog und Preisliste 1942 (pdf)

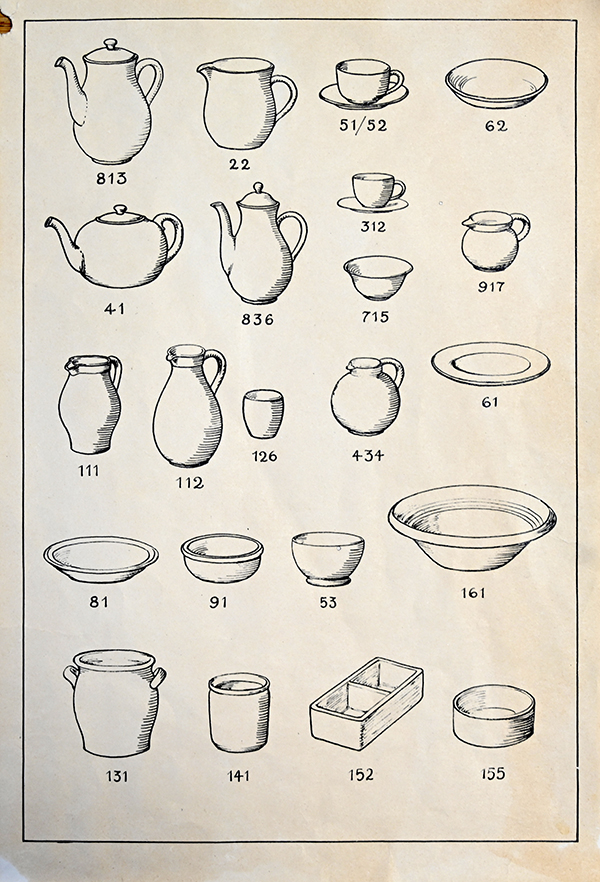

Die Preisliste von 1943 gab es nur in kopierter Form, doch wurden stattdessen die produzierten Gefässformen als Strichzeichnung gezeigt.

Katalog und Preisliste 1943 (pdf)

1945 erschien der unveränderte Katalog der Firma Dünner von 1941 ein letztes Mal.

Katalog und Preisliste 1945 (pdf)

Von der Mustermesse Basel 1946 hat sich ein Standfoto erhalten, das die Produktion und die Dekore dieses Jahres zeigt.

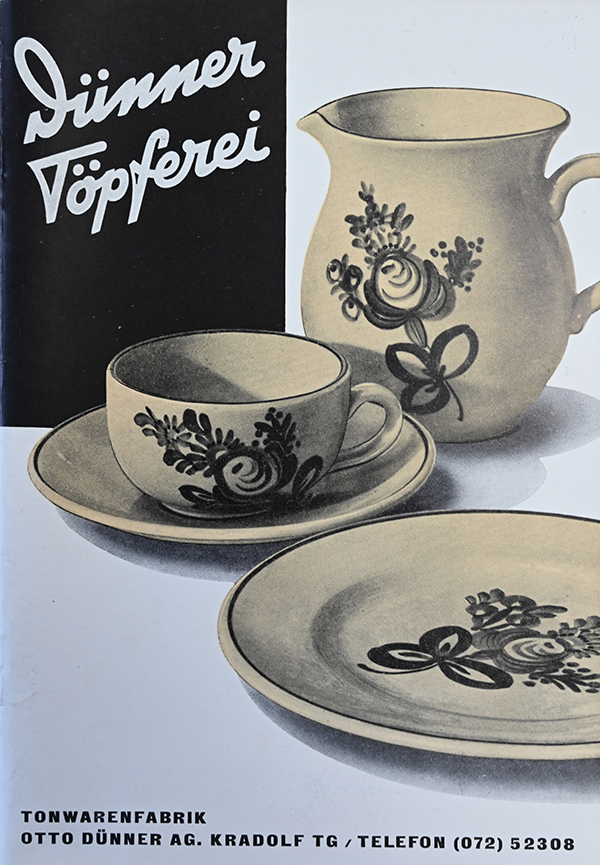

1947/1948 erschien ein neuer Katalog mit Preisliste, das Produktionsspektrum entsprach aber der MUBA 1946.

Katalog und Preisliste 1947/1948 (pdf).

Um 1950 finden sich die Produkte der Dünner Töpferei auch in einer Image-Broschüre von Bodmer und Cie.

Image-Broschüre, undatiert, um 1950.

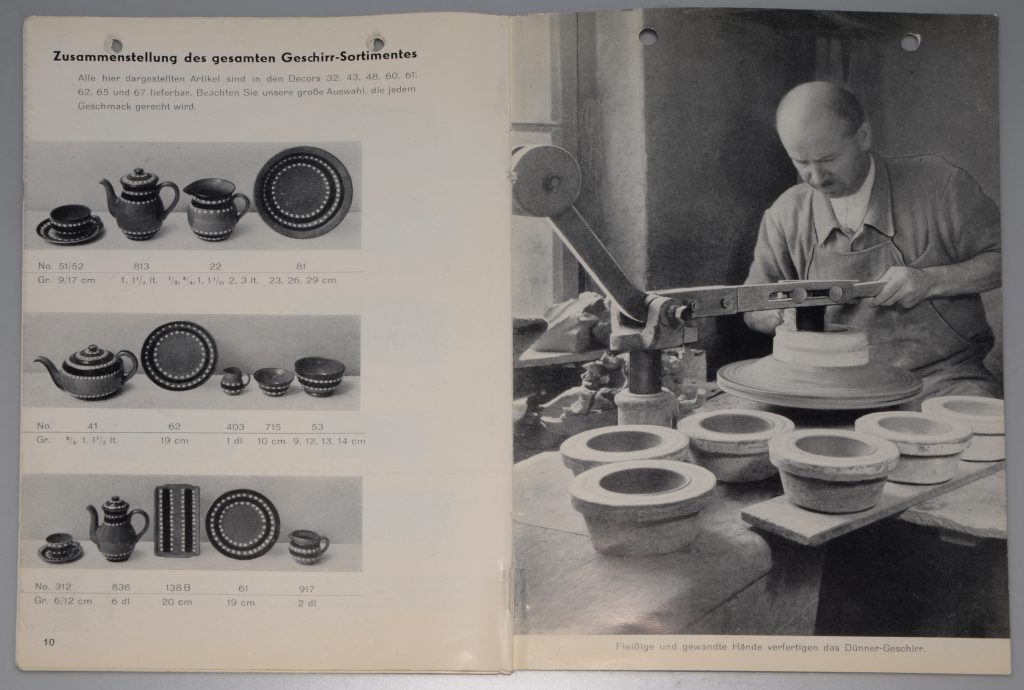

Um 1950 erschien letztmalig eine Preisliste im Zusammenhang mit Bodmer & Cie. Im Inhalt sehen wir auch einen Mitarbeiter bei der Arbeit, beim Eindrehen in Gipsformen. Die Keramikfabrik stellte also einen Teil ihrer Produkte teilmechanisiert her.

Katalog, undatiert, um 1950 (pdf).

Preisliste, undatiert, um 1950 (pdf).

Frau Elsy Lang , eine begabte Künstlerin, dekorierte auch grössere Aufträge von Hand.

1950 kam es zu einer erneuten Veränderung der Besitzverhältnisse, wobei das im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB 68, 1950, S. 2231) nicht so deutlich wird:

De facto bedeutet diese Information jedoch die Übernahme der Tonwarenfabrik Dünner AG durch den Industriellen Emil Rössler von Ersigen im Emmental (Firmenchronik Rössler 1978), der 1960 auch die Keramikfabrik in Matzendorf-Aedermannsdorf kaufte.

Paul und Meta Dürig-Weiss, Paul leitete die Firma, Meta arbeitete während 41 Jahren im Firmenbüro und half wenn nötig, auch in der Produktion.

Paul Dürig wurde Geschäftsführer. Ab jetzt wurden immer wieder An-, Um- und Neubauten errichtet.

Ein Plattenschubofen erhöhte die Leistung beim Brennen von Massenwaren. Er ermöglichte, täglich bis 20 000 Blumentöpfe zu brennen.

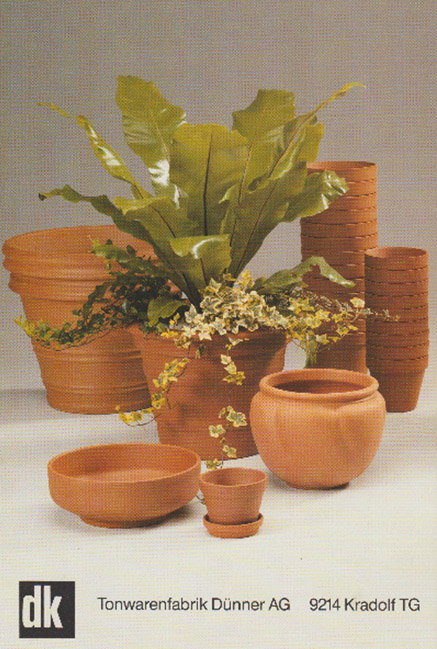

Ab den 1950er-Jahren drängte die wachsende Konkurrenz zur Massenproduktion. Im voll automatisierten Betrieb wurden Futtertrögli, Blumentöpfe, Schalen und Siebkerne produziert. Siebkerne waren in den 60er Jahren ein begehrtes Produktionshilfsmittel für Giessereien. Zu den Abnehmern gehörten praktisch alle Giessereien der Schweiz, aber auch nach Österreich und Belgien konnten diese Produkte geliefert werden. (Jahresproduktion rund 1,5 Millionen Stück)

1960 und 1964 wurde das Aktienkapital deutlich erhöht (SHAB 78, 1960, S. 3129; SHAB 82, 1964, S. 3077).

1964 konnten die Kunden der Tonwerke Thayngen übernommen werden. Eine weitere Betriebsschliessung 1985, die der Firma Heinrich Ganz in Freienstein, brachte weitere Kunden.

1967 produzierte man rund 4,5 Millionen Blumentöpfe (etwa ¼ der schweizerischen Produktion).

1969 finden wir dann erstmals die Besitzer der Rössler AG, Emil und Willy Rössler die Söhne des Firmengründers, als Mitglieder des Verwaltungsrates (SHAB 87, 1969, S. 1177). 1978 waren in Kradolf 20 Mitarbeiter beschäftigt.

1992 übernahm Paul Dürig, jun., Keramik-Ingenieur, die technische Leitung des Betriebs, wo er schon über 20 Jahre gearbeitet hatte. Sieben Jahre später musste aber auch die Firma in Kradolf den Kampf gegen die ausländische Konkurrenz aufgeben. Sie hatte zeitweise bis 30 Personen eine Arbeitsstelle geboten. Der Antrag auf Löschung der Firma wurde jedenfalls erst am 03. April 2018 durch die Generalversammlung gestellt. Die Löschung aus dem Schweizerischen Handelsregister erfolgte daraufhin zum 05. März 2020.

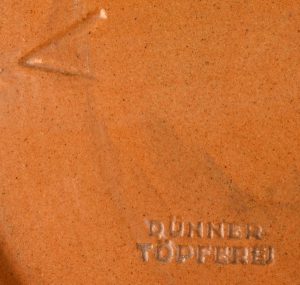

Über die Produkte der Firma sind wir nur unzureichend durch die oben aufgelisteten Prospekte und einige wenige, charakteristisch verzierte bzw. gemarkte Keramiken informiert. Man produzierte Krüge (Mostservice), Tassen, Töpfe, Vasen und Figuren mit handgemaltem Dekor oder mittels einer speziellen Ritztechnik verziert. Daneben wurden Blumentöpfe und Gartenkeramik hergestellt.

Ersetzten die Doppelhenkeltöpfe in der Zeit des Zweiten Weltkriegs die schwierigen oder unmöglichen Importe gleichartiger Steinzeug-Vorratstöpfe „Westerwälder Art“ aus dem französischen Elsass oder dem deutschen Westerwald?

Dank

Für Informationen danke ich Guido Stutz und dem Stadtarchiv Zürich, das im Bestand der Tonwarenfabrik Bodmer & Cie (StAZH_VII-174) zahlreiche Kataloge und Firmenprospekte verwahrt.

Bibliographie:

Bodmer-Huber/Messerli-Bolliger 1986

Ernst Bodmer-Huber/Barbara E. Messerli-Bolliger, Die Tonwarenfabrik Bodmer in Zürich-Wiedikon Geschichte, Produktion, Firmeninhaber, Entwerfer, in: Keramikfreunde der Schweiz, Mitteilungsblatt, 101. Jahrgang, 1986, 1-60.

Stutz 2022

Guido Stutz, Kradolf in Geschichte und Geschichten. Kradolf-Schönenberg 2022.