Dies ist eine besondere Technik, die in den Bereich des sog. Poliergoldes und des Porzellans gehört. Zum Vergolden von Porzellan benutzte man u. a. aus Gold(III)-chlorid durch Oxalsäure oder Eisen(II)-sulfat gefälltes und mit basischem Bismut(III)-nitrat als Flussmittel gemischtes Gold. Dieses musste nach dem Aufbrennen poliert werden, um zu glänzen. Durch unterschiedliches Polieren lassen sich matte und glänzende Partien und Muster erzeugen. Eine vergoldete Zone kann aber auch durch Gravieren (also Ritzung und Materialentfernung) nach der Bemalung und vor dem Einbrennen zusätzlich mit Mustern versehen werden.

Frz.: Dorure, Dorure travaillée à l’effet

Engl.: Gilding, gilt decoration, Burnish gold/best gold with burnished or incised motifs

Weichporzellan in CERAMICA CH

Zum Porzellan gehören drei grosse Gruppen, die sich in ihrer chemischen und mineralischen Zusammensetzung unterscheiden:

Hartporzellan, Weichprozellan und Knochenporzellan.

Gemeinsam ist allen drei Varietäten, dass der Scherben, im Gegensatz zu Steinzeug, Steingut, Irdenwaren und Fayence etwas lichtdurchlässig und in der Regel glasartig dicht gesintert ist.

Weichporzellan (auch Frittenporzellan)

Keramik mit einer künstlichen Massemischung, vollständig gesintertem, glasartigem Scherben, generell weiss und schwach durchscheinend. Die Masse des Weichporzellans setzt sich aus einem kalkhaltigen weissen Ton, einer Beimischung von Kalk und einer Glasfritte oder kleingestampftem Glas zusammen. Der Schrühbrand erfordert etwa 1100 bis 1200 ºC. Als Glasur wird eine Bleiglasur aufgetragen und in einem zweiten Brand bei 1000 ºC eingebrannt. Die verschiedenen Dekormöglichkeiten sind dieselben wie beim Hartporzellan, jedoch steht die Aufglasurmalerei nicht so hart auf der Glasuroberfläche wie beim Hartporzellan. Die Malfarben verbinden sich sehr gut und glänzend mit der Bleiglasur der Oberfläche und setzen sich optisch nicht davon ab. Die Glasur des Weichporzellans wird durch Messerklingen geritzt, da sie deutlich weicher ist, als die Feldspath-Glasur des Hartporzellans.

Frz.: porcelaine tendre

Engl.: soft-paste porcelain

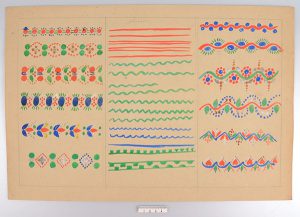

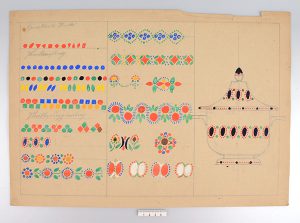

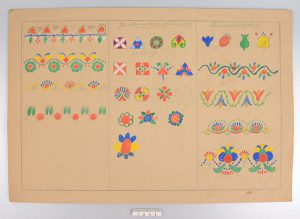

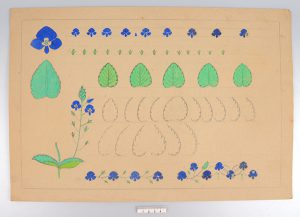

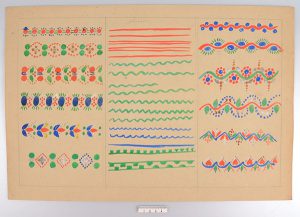

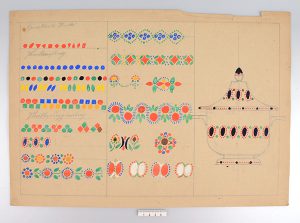

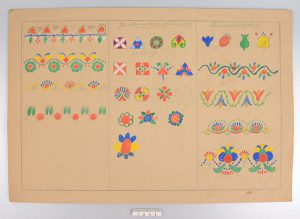

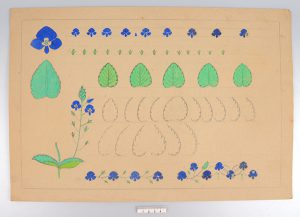

Zeichenkurs Langnau, ca. 1909-1912, Privatbesitz Langnau.

Das Gewerbemuseum in Bern bemühte sich im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert intensiv um eine Aus- und Weiterbildung der Hafner in Heimberg-Steffisburg und Langnau im Kanton Bern, sei es durch Einrichtung von Töpferschulen oder Keramikfachklassen oder durch die Abhaltung von Zeichenkursen (zusammenfassend Blom 1908). Als Ergebnis solcher Zeichenkurse haben sich zwei unterschiedliche Serien an Skizzenblättern erhalten, die eine Art „Kurs-Mitschrift“ darstellen. Die Schüler zeichneten und malten in den Kursstunden offenbar den Kursinhalt selber auf diese Blätter, um ihn anschliessend mitnehmen und in der eigenen Werkstatt umsetzen zu können. Der erste Kurs dürfte aus dem Unterricht in Steffisburg stammen (Zeichenkurs Paul Wyss und Friedrich Ernst Frank). Der zweite Kurs fand sich im archivalischen Nachlass der Hafnerei Röthlisberger in Langnau.

Bibliographie:

Blom 1908

Oscar Blom, Die Förderung der Majolika-Industrie in Heimberg-Steffisburg-Thun durch das kantonale Gewerbe-Museum in Bern, in: Jahresbericht pro 1907 des kantonalen Gewerbemuseums Bern, 1908, 1-9.

Zirkelschlagdekor in CERAMICA CH

Andreas Heege, 2022

Als Zirkelschlagdekor wird eine spezielle Variante des Ritzdekors bezeichnet, die mit Hilfe eines Zirkels hergestellt wird. Auf schweizerischer Irdenware lässt sich Zirkelschlagdekor unter anderem bei Keramik aus Langnau bzw. aus Bugnei beobachten.

Zirkelschlagdekor bei Langnauer Keramik.

Tintengeschirr aus der Hafnerei Deragisch in Bugnei GR mit Zirkelschlagdekor (Klostermuseum Disentis).

Frz.: décor gravé au compas, ornements réalisés au compas

Engl.: compass-defined decoration

Grundengoben konnten nicht nur vollflächig, sondern in einer vom Scherbenuntergrund oder einer anderen schon aufgetragenen Grundengobe abweichenden Farbe auch zonal mit einem breiten Pinsel aufgetragen werden. Damit erreichte man eine grössere Variabilität des Dekors und teilweise grössere Kontraste zwischen den zusätzlich mit dem Malhorn aufgetragenen Farben und dem Untergrund. Im Bereich des Pinselauftrages lagen dann zwei Grundengoben übereinander (siehe auch Stichworte Grundengobe und Doppelte Grundengobe).

Bibliographie:

Heege 2016

Andreas Heege, Die Ausgrabungen auf dem Kirchhügel von Bendern, Gemeinde Gamprin, Fürstentum Liechtenstein. Bd. 2: Geschirrkeramik 12. bis 20. Jahrhundert, Vaduz 2016, 84-85.