Die sechs wichtigsten Farben der Grundengobe auf Irdenware aus der Schweiz: weiss, schwarz, rot, beige-rosa, blau und gelbgrün.

Andreas Heege, 2020

Die Farbigkeit und die Haftung der Glasur können durch weisse, rote, dunkelbraun/schwarze, beige und hellblaue oder grüne, vollflächig aufgetragene Grundengoben unter der Bleiglasur verbessert werden. Dies ist vor allem nötig, wenn der lokale Ton im Zusammenhang mit der Glasur oder dem Dekor keine schöne, einheitliche Brennfarbe ergibt. Die Rohmaterialien der Grundengoben sind weiss oder rot brennende Tone, die zusätzlich eingefärbt werden können. Die Grundengoben können sowohl durch Eintauchen als auch durch Anschütten des lederhart getrockneten Gefässes aufgebracht werden (Engobierung). Die vollflächig aufgetragenen Grundengoben dienten meist zusätzlich als Unterlage/Träger bzw. Hintergrund für weitere Dekortechniken: Ritz- und Springfederdekor, Engobedekor, Malhorndekor, Pinseldekor, Borstenzugdekor, Laufdekor und Marmorierung, Spritzdekor oder Schwämmelung.

In der Irdenwareproduktion der Deutschschweiz finden sich zunächst einseitig aufgetragene weisse Grundengoben (ab der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts), dann auch rote Grundengoben (vor 1500). Zweiseitige Aufträge von Grundengoben (und Glasuren, innen und aussen) sind ein Phänomen ab der Mitte des 17. Jahrhunderts. Schwarze Grundengobe kommt erst ab ca. 1780 auf (Keramik Heimberger Art).

Orangebeige/beigeorange oder beigerosa Grundengobe, farblich schwer vom eigentlichen Scherben unterscheidbar, ist ein zunehmendes Phänomen ab etwa 1800/1820.

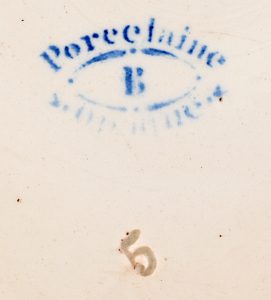

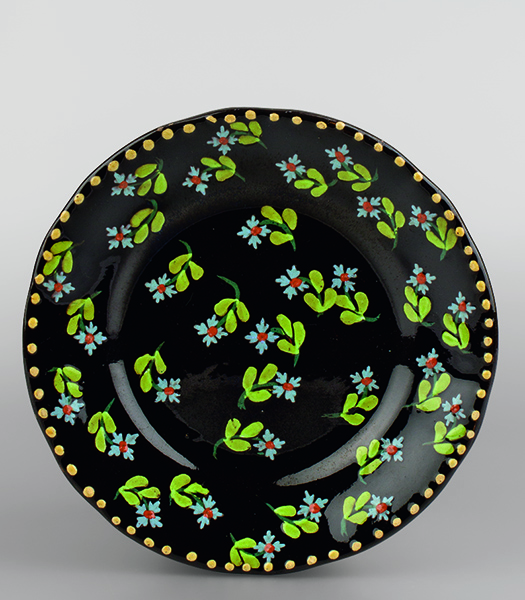

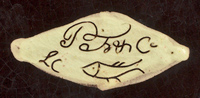

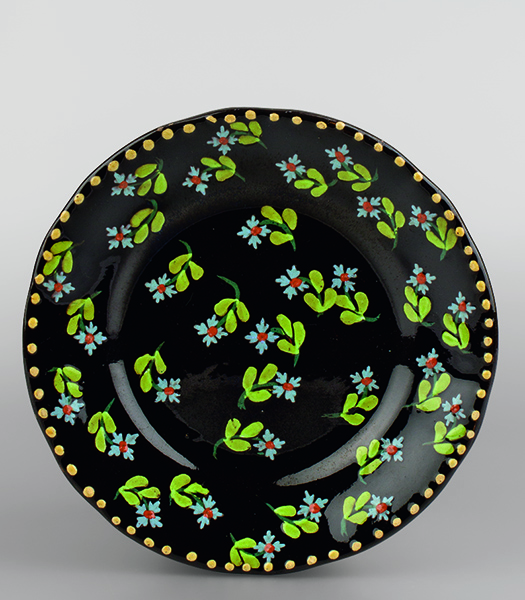

Ultramarin blaue Grundengoben begegnen in der Region Heimberg-Steffisburg ab dem späten 19. Jahrhundert und leuchtend gelbgrüne Grundengoben in der Regel erst nach 1900. Vermutlich handelt es sich um Reaktionen auf die Farbpalette der moderneren „Thuner Majolika“, wobei nicht übersehen werden darf, dass auch die Firma „Pflüger Frères & Cie“ in Nyon schon zwischen 1878 und 1883 ähnliche Farben für ihre Keramiken verwendete und es auch stilistisch Überschneidungen zwischen den Firmen in Nyon und Steffisburg gibt (SNM LM-80590.1).

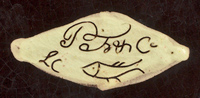

Teller der Firma Pflüger Frères et Cie, 1880-1883 (Markenregistrierung im November 1880).

Als Besonderheit der schweizerischen Keramikproduktion der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist auf die Verwendung einer doppelten oder zweifachen Grundengobe hinzuweisen. Hierbei wurde zunächst eine schwarzbraune und dann eine weisse Grundengobe aufgetragen. Wurde anschliessend die Verzierung des Objektes geritzt (Ritzdekor, Sgraffito), so traten die Ritzlinien dunkel hervor. In der Region Heimberg-Steffisburg gibt es erste spärliche Hinweise auf die Verwendung dieser Technik in den späten 1830er-Jahren (Heege/Kistler 2017a, 480-485). Später wird sie auch bei der Produktion der Thuner Majolika verwendet.

In Langnau BE erscheint diese Technik erstmals in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Verbindung mit dem Steckborner Gesellen Johann Martin Labhardt (Heege/Kistler 2017b, 381-386).

Synonyme: Anguss, Beguss, Engobe

Frz.: Engobe de fond

Eng.: Slip, slipware, double slipping

Bibliographie:

Heege/Kistler 2017a

Andreas Heege/Andreas Kistler, Poteries décorées de Suisse alémanique, 17e-19e siècles – Collections du Musée Ariana, Genève – Keramik der Deutschschweiz, 17.-19. Jahrhundert – Die Sammlung des Musée Ariana, Genf, Mailand 2017.

Heege/Kistler 2017b

Andreas Heege/Andreas Kistler, Keramik aus Langnau. Zur Geschichte der bedeutendsten Landhafnerei im Kanton Bern (Schriften des Bernischen Historischen Museums 13), Bern 2017.