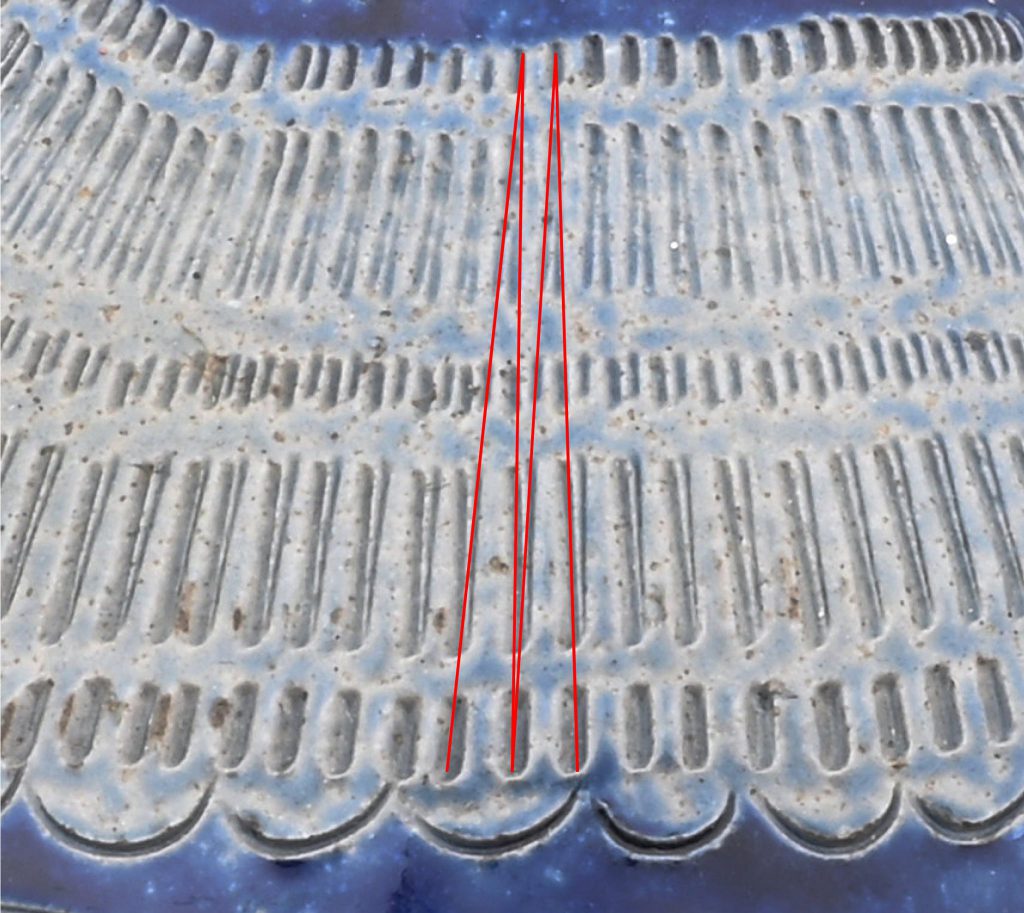

Nachbau eines Kachelofens mit Napfkacheln aus dem Jahr 1540.

Der Kachelofen ist eine besondere Variante der geschlossenen Feuerstelle. Geheizt als Vorder- oder Hinterlader, sorgte er in Mitteleuropa für eine rauchfreie Beheizung von Stuben und Zimmern. Der Kachelofen ist eine Erfindung der Oberrheinregion (Elsass/Nordwestschweiz) aus dem 9./10. Jahrhundert.

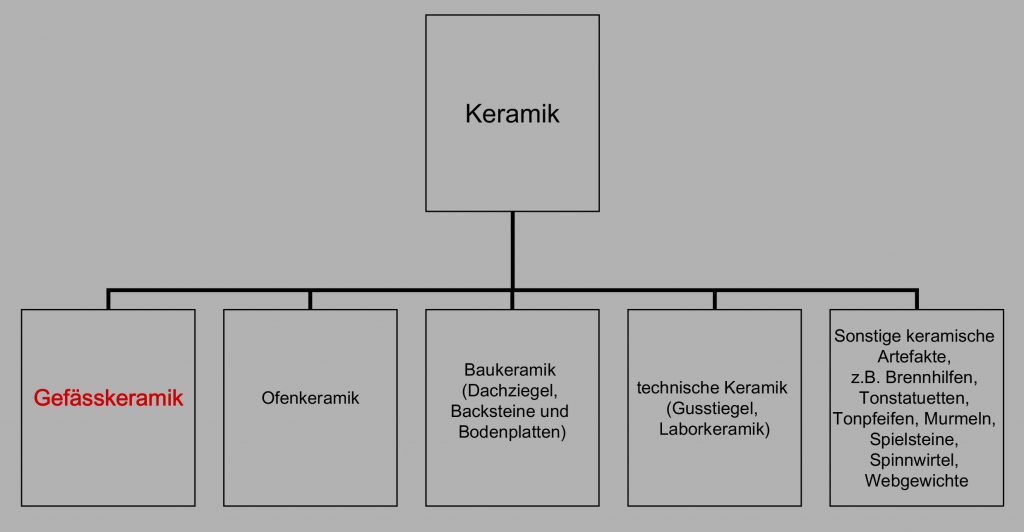

CERAMICA CH fokussiert derzeit mit dem Nationalen Keramikinventar der Schweiz auf die Geschirrkeramik. Es kann allerdings kein Zweifel daran bestehen, dass ein Inventar der Ofenkeramik und der Kachelöfen eine wichtige Zukunftsaufgabe wäre. Grundlegende weiterführende Informationen zu Ofenkacheln und Kachelöfen finden sie in der Bibliographie.

Nur sehr selten kann man einem Ofenbauer bei seiner Arbeit über die Schulter schauen. Um so mehr freuen wir uns, dass die CERAMICA-Stiftung, Basel, einen Dokumentationsfilm von Alex Hagmann über die Arbeit von Walter Higy, Basel, mitfinanzieren konnte. Den Film können sie hier anschauen.

Linkempfehlung zum Thema: Furnologia.de

Bibliographie:

Roth Heege 2012 (mit aller wichtigen, älteren Literatur)

Eva Roth Heege, Ofenkeramik und Kachelofen. Typologie, Terminologie und Rekonstruktion im deutschsprachigen Raum (CH, D, A, FL) mit einem Glossar in siebzehn Sprachen (Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 39), Basel 2012.

Exemplarische Publikationsbeispiele:

Heege 2010

Andreas Heege, Hohenklingen ob Stein am Rhein, Bd. 2: Burg, Hochwacht, Kuranstalt. Forschungen zur materiellen Kultur vom 12. bis zum 20. Jahrhundert (Schaffhauser Archäologie 9), Schaffhausen 2010.

Heege 2011

Andreas Heege, Langenthal, St. Urbanstrasse 40–44. Die Hafnerei Staub und ihre Werkstatt, in: Archäologie Bern/Archéologie bernoise. Jahrbuch des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern, 2011, 209-287.

Heege 2011

Andreas Heege, Materielle Kultur im Kanton Bern 1150-1350. Die wichtigsten Fundstellen und das Fundspektrum aus der Gerechtigkeitsgasse in Bern (nach 1191 und bis 1300), in: Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit SAM Archäologie Schweiz AS, Schweizerischer Burgenverein SBV, Siedlungsbefunde und Fundkomplexe der Zeit zwischen 800 und 1350. Akten des Kolloquiums zur Mittelalterarchäologie in der Schweiz, Frauenfeld, 28.-29.10.2010, Basel 2011, 417-426.

Brennpunkt 2013

Schloss Jegenstorf (Hrsg.), Im Brennpunkt – die Sammlung historischer Kachelöfen Schloss Jegenstorf, Jegenstorf 2013.

Dittmar 2013

Monika Dittmar, „… und hoffen, mit unserem alten braven Kachelofen anderen Heizsystemen siegreich die Stirne bieten zu können!“, in: Harald Siebenmorgen, Blick nach Westen. Keramik in Baden und im Elsass. 45. Internationales Symposium Keramikforschung Badisches Landesmuseum Karlsruhe 24.8.-28.9.2012, Karlsruhe 2013, 23-37.

Hüglin 2013

Sophie Hüglin, Ofenkachelmotive als Quellen frühneuzeitlicher Kulturgeschichte – Mikrohistorische Studien aus Freiburg und dem Breisgau, in: Harald Siebenmorgen, Blick nach Westen. Keramik in Baden und im Elsass. 45. Internationales Symposium Keramikforschung Badisches Landesmuseum Karlsruhe 24.8.-28.9.2012, Karlsruhe 2013, 129-137.

Krabath/Richter 2013

Stefan Krabath/Rainer G. Richter, Kachelöfen in Sachsen – eine Übersicht, in: Harald Siebenmorgen, Blick nach Westen. Keramik in Baden und im Elsass. 45. Internationales Symposium Keramikforschung Badisches Landesmuseum Karlsruhe 24.8.-28.9.2012, Karlsruhe 2013, 179-189.

Rademacher 2013

Reinhard Rademacher, Die „Stuben stecz gehaiczt“. Beispiele mittelalterlicher Ofenkeramik aus dem Leintal, in: Kraichgau, Beiträge zur Heimatforschung 23, 2013, 35-74.

Früh 2014

Margrit Früh, Biblische Bilder an schweizerischen Kachelöfen. Eine keramische Bilderbibel, in: Keramik-Freunde der Schweiz, Mitteilungsblatt Nr. 128, 2014, 1-159.

Heege 2014

Andreas Heege, Ein Kachelofen von Johann Jakob Grütter, Hafner aus Seeberg, und Johann Heinrich Egli, Ofenmaler aus Aarau, in: Burgdorfer Jahrbuch 81, 2014, 21-40.

Maggetti/Galetti/Torche-Julmy 2014

Marino Maggetti/Giulio Galetti/Marie-Thérèse Torche-Julmy, Analyses scientifiques de quelques catelles de poêles fribourgeois du XVIIIe s., in: Bulletin Soc. Frrib. Sc. Nat. 103, 2014, 59-82.

Markovits 2014

Klaus Markovits, Ofenkultur im Bregenzerwald. Der Geserofen, Brixen 2014.

Rosmanitz 2014

Harald Rosmanitz, Luther und die Sieben Freien Künste. Die Wittenberger Ofenkeramik und ihre Bezüge zu Südwestdeutschland, in: Harald Meller, Mitteldeutschland im Zeitalter der Reformation (Forschungsberichte des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle 4), Halle an der Saale 2014, 193-203.

Stephan 2014

Hans-Georg Stephan, Von der Gotik zur Renaissance. Spätmittelalterliche Volksfrömmigkeit und Reformation. Beobachtungen zum Motiv- und Stilwandel ausgehend von Wittenberger Ofenkacheln der Reformationszeit, in: Harald Meller, Mitteldeutschland im Zeitalter der Reformation (Forschungsberichte des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle 4), Halle an der Saale 2014, 153-176.

Früh 2015

Margrit Früh, Die ehemaligen und die heutigen Kachelöfen im Luzerner Rathaus, in: Kantonale Denkmalpflege Luzern, Von der Geschichte geprägt. Die Kachelöfen im Rathaus Luzern, Luzern 2015, 51-67.

Maggetti/Bourgarel/Serneels u.a. 2015

Marino Maggetti/Gilles Bourgarel/Vincent Serneels u.a., Les catelle de trois poêles du XVIIe siècle de la maison Grand-Rue 59 à Fribourg, in: Bulletin des Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles 104, 2015, 74-113.

Rosmanitz 2015

Harald Rosmanitz, Die Ofenkacheln vom Typ Tanneberg. Eine spätgotische Massenproduktion im Spannungsfeld von Produzent und Konsument, in: Stefan Hesse/Tobias Gärtner/Sonja König, Von der Weser in die Welt. Festschrift für Hans-Georg Stephan zum 65. Geburtstag (Alteuropäische Forschungen, NF 7), 2015, 355-373.

Frey 2016

Jonathan Frey, Manche mögen’s bunt – Polychrom bemalte Fayence-Ofenkacheln aus Zürich, datiert vor 1542, in: Hans-Georg Stephan, Keramik und Töpferei im 15./16. Jahrhundert. Tagungsbeiträge des 47. Internationalen Symposiums Keramikforschung in Wittenberg 2014 (Hallesche Beiträge zur Archäologie des Mittelalters 2), Langenweissbach 2016, 41-49.

Früh 2016

Margrit Früh, Biblische Bilder an schweizerischen Kachelöfen. Teil 2 Kachelbilder zum Alten Testament 1 (Bücher Mose), in: Keramik-Freunde der Schweiz, Mitteilungsblatt Nr. 130, 2016, 1-163.

Gaimster 2016

David Gaimster, New faith, new home, new stove: the role of te Hansatic ceramic trade in the transmission of new confessional and political identities in the northern european home, 16th-c., in: Hans-Georg Stephan, Keramik und Töpferei im 15./16. Jahrhundert. Tagungsbeiträge des 47. Internationalen Symposiums Keramikforschung in Wittenberg 2014 (Hallesche Beiträge zur Archäologie des Mittelalters 2), Langenweissbach 2016, 50-58.

Heege 2016

Andreas Heege, Von Meisterstücken, Ofenkacheln und Leitungsröhren – Die Hafner Aeschlimann in Burgdorf, in: Burgdorfer Jahrbuch 84, 2016, 19-48.

Maggetti 2016

Marino Maggetti, Technologische Analyse der Scharffeuerfarben dreier Kachelöfen von der Reichengasse 59 in Freiburg/Schweiz, in: Bull. Soc. Frib. Sc. Nat. 105, 2016, 91-119.

Maggetti/Serneels 2016

Marino Maggetti/Vincent Serneels, Chemische und technologische Analyse einiger Fayencekacheln eines Johann Baptist Nuoffer zugeschriebenen Kachelofens van ca. 1780-85, in: Bull. Soc. Frib. Sc. Nat. 105, 2016, 32-90.

Heege/Kistler 2017

Andreas Heege/Andreas Kistler, Keramik aus Langnau. Zur Geschichte der bedeutendsten Landhafnerei im Kanton Bern (Schriften des Bernischen Historischen Museums 13), Bern 2017.

Higy 2017

Walter Higy, Basler Hafnerwerkstätten im 18. Jahrhundert, in: Keramik-Freunde der Schweiz, Mitteilungsblatt 131, 2017, 69-104.

Roth Heege 2017

Eva Roth Heege, Evropská kachlová kamna od svých počátů až do doby baroka – skica, in: Rudolf Krajíc/Markéta Tymonová, Svět Kachlových kamen, Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech, Most 2017, 12-19.

Harnack 2018

Rüdiger Harnack, Ofenkacheln aus der Lübecker Altstadt. Archäologische Funde des 12. bis 17. Jahrhunderts, in: Manfred Schneider, Funde aus der Lübecker Altstadt I – Spielzeug und Ofenkacheln, Tonpfeifen und Tuchplomben (Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 32), Rahden/Westf. 2018, 159-252.

Roth Heege 2018

Eva Roth Heege, Kachelöfen in der Schweiz, Dekore und Formen von 1500 bis 1850, Kachlová kamna ve Švýcarsku, deory a formy v období ler 1500 až 1850 in: Jitka Šrejberová, Kachle a Kachlová kamna, Ofenkacheln und Kachelöfen. Sborník příspěvků z mezinárodní konferende k výstavě Svět kachlový kamen, Oblastní muzeum v Mostě, 19.-20. Dubna 2018, Sammelband der Beiträge der internationalen Konferenz zur Ausstellung Die Welt der Kachelöfen, Regionales Museum in Most, 19.-20. April 2018, 2018, 26-39.

Früh 2018

Margrit Früh, Biblische Bilder an schweizerischen Kachelöfen. Teil 3 Kachelbilder zum Alten Testament 2 (ab Buch Josua), in: Keramik-Freunde der Schweiz, Mitteilungsblatt Nr. 132, 2018, 1-143.

Marti 2018

Reto Marti, Ein Kachelofen des 10. Jahrhunderts aus Lausen-Bettenach (Kt. Basel-Landschaft/CH), in: Archäologisches Korrespondenzblatt 48, 2018, 93-111.

Meles 2018

Brigitte Meles, Repräsentanten bürgerlicher Wohnkultur: Kachelöfen in Zürich, in: Harald Stadler/Lisa Obijes, Keramik zwischen Werbung, Propaganda und praktischem Gebrauch. Beiträge vom 50. Internationalen Symposium für Keramikforschung in Innsbruck 2017 (Nearchos 23), Innsbruck 2018, 451-468.

Ribbert 2018

Margret Ribbert, Wildsau und Kopfsalat. Strassburger Fayencen des 18. Jahrhunderts in Basel, Basel 2018.

Wälchli 2018

David Wälchli, Alles unter Schutt und Asche. Ofenkachelfunde des 14.-18. Jh. in Brandhorizonten von Fricktaler Bauerndörfern, in: AS – Archäologie Schweiz/SAM – Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit/SBV – Schweizerischer Burgenverein, Die Schweiz von 1350 bis 1850 im Spiegel archäologischer Quellen. Akten des Kolloquiums/Actes du Colloque Bern, 25.–26.1.2018, Basel 2018, 93-106.

Heege/Baeriswyl 2019

Andreas Heege/Armand Baeriswyl, Gassengeschichten. Die Ausgrabungen in der Markt-, Kram- und Gerechtigkeitsgasse von Bern (Hefte zur Archäologie im Kanton Bern 5), Bern 2019.

Maggetti 2019

Marino Maggetti, Der Rüdlinger Kachelofen. Naturwissenschaftliche Analysen des 1681/82 datierten Ofens des Winterthurer Hafners Abraham Pfau, in: Keramikfreunde der Schweiz Mitteilungsblatt 133, 2019, 15-66.

Früh 2020

Margrit Früh, Biblische Bilder an schweizerischen Kachelöfen. Teil 4 Kachelbilder zum Neuen Testament, in: Keramik-Freunde der Schweiz, Mitteilungsblatt Nr. 132, 2020, 1-279.

Heege/Spycher/Kistler 2020

Andreas Heege/Alfred Spycher/Andreas Kistler, Die Hafner von Hängelen und das Rätsel der Bäriswiler Kachelöfen, in: Gemeindebuch Krauchthal, 2020, 173-256.

Leib 2020

Sarah Leib, Die Ausgrabungen auf dem Kirchhügel von Bendern, Gemeinde Gamprin, Fürstentum Liechtenstein. Bd. 4-5: Ofenkeramik, Glas- und Metallfunde 8. bis 20. Jahrhundert, Vaduz 2020.

Heege/Frey/Spycher u.a. 2023

Andreas Heege/]onathan Frey/Alfred Spycher u.a., Keramik aus Blankenburg, Abraham Marti (1718–1792), ein bernischer Landhafner, Bd. 16 (Schriften des Bernischen Historischen Museums), Bern 2023.

Meles/Heege 2023

Brigitte Meles/Andreas Heege, Zürcher Kachelöfen. Das Hafnerhandwerk in der Stadt Zürich und seine Produkte, Zürich 2023.