C.A. Schmalz, Selbstporträt 1949 und frühes Arbeitsfoto.

Keramik von Cäsar Adolf Schmalz in CERAMICA CH

Andreas Heege und Roland Blaettler, 2022

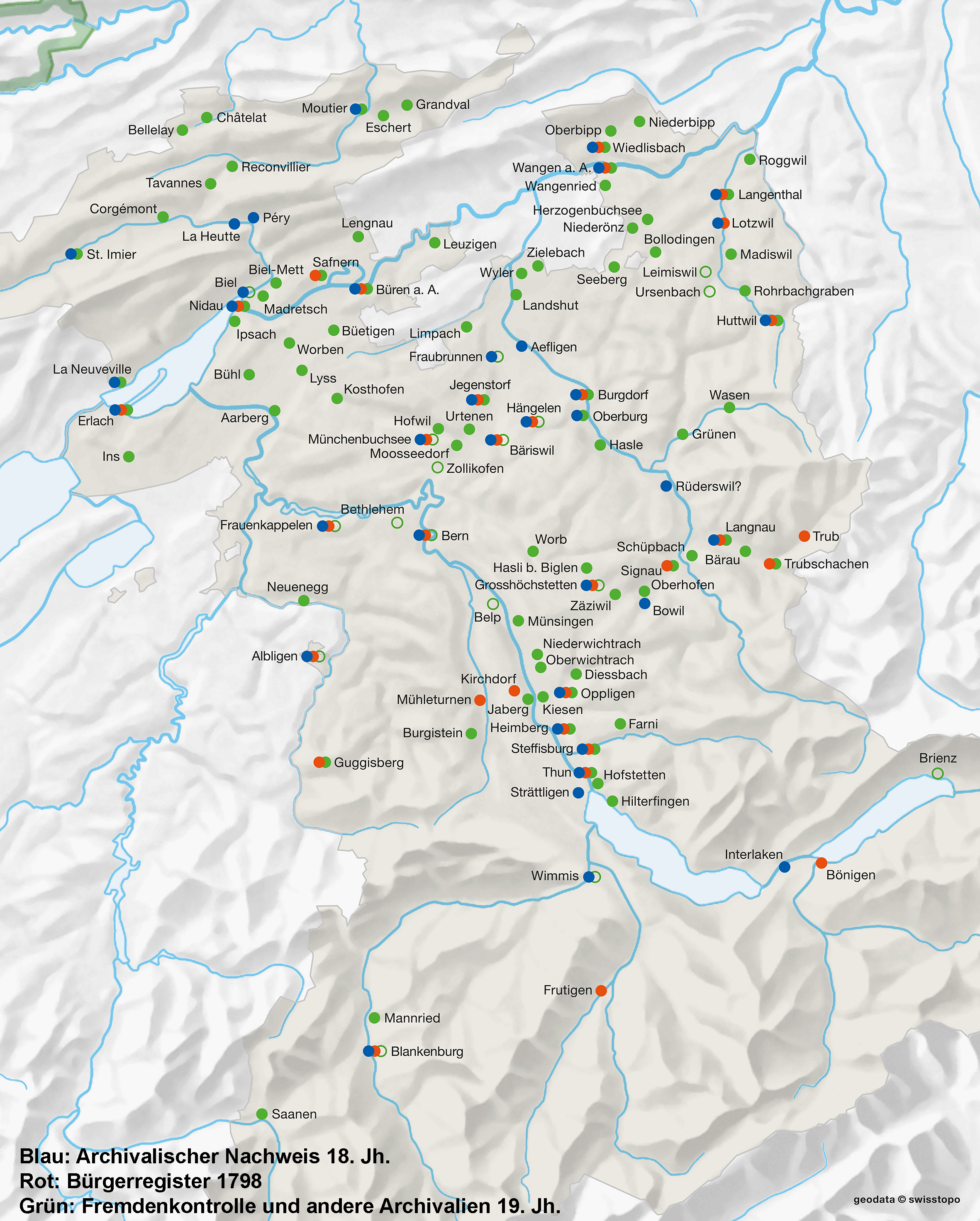

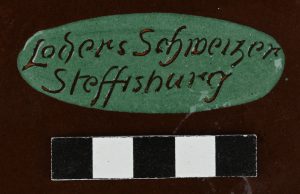

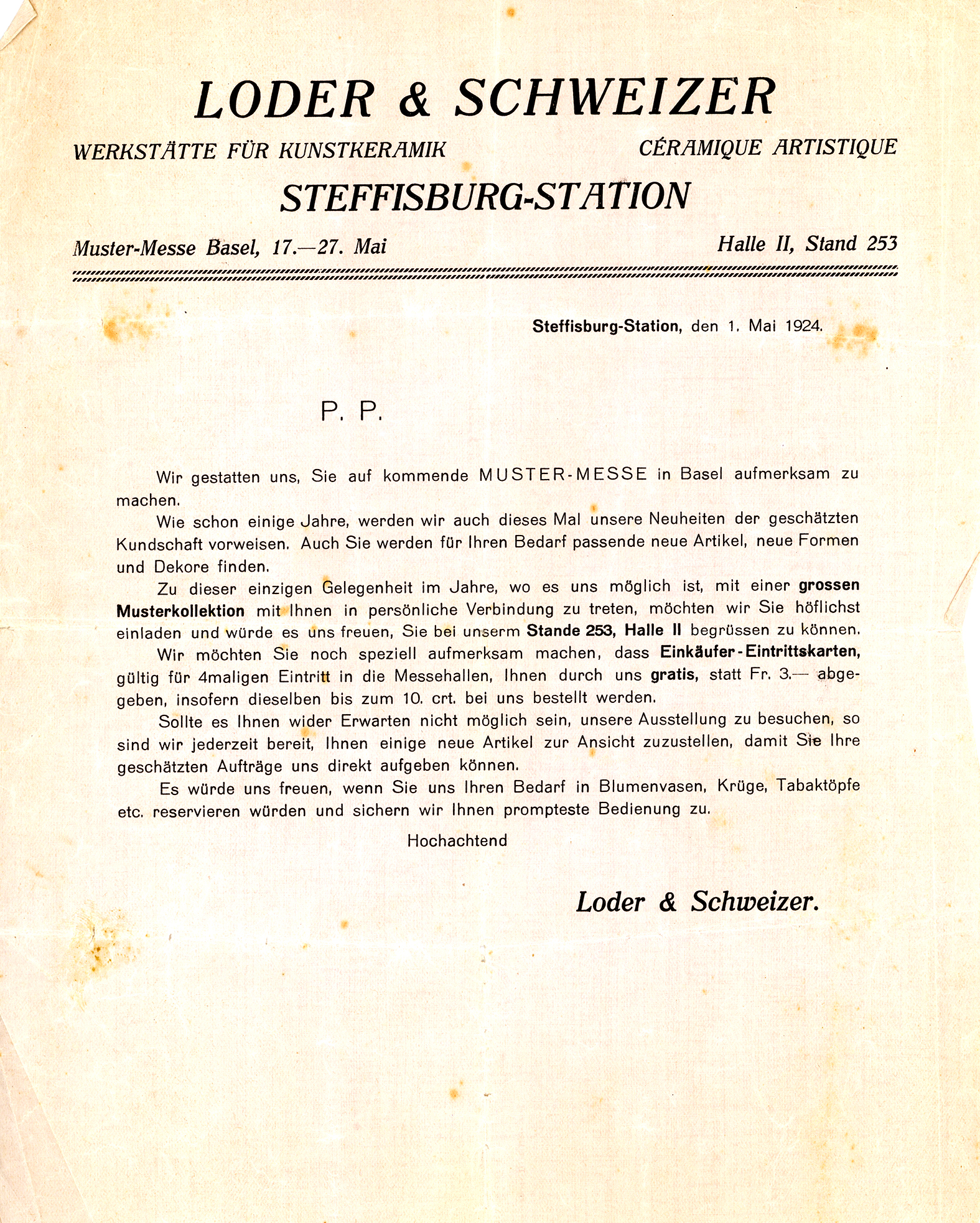

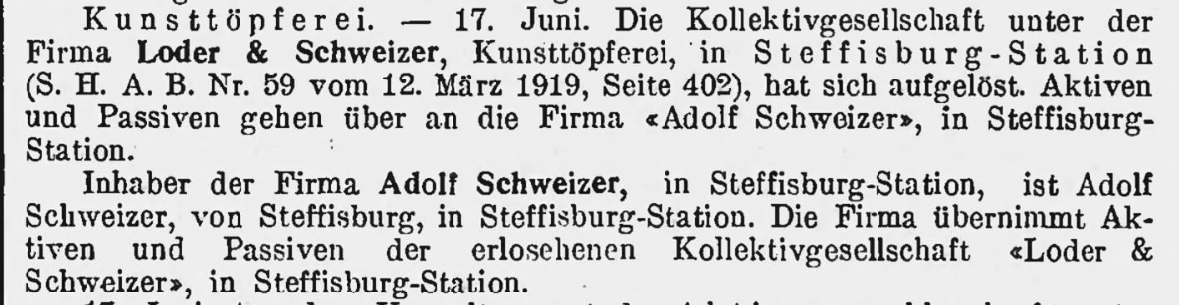

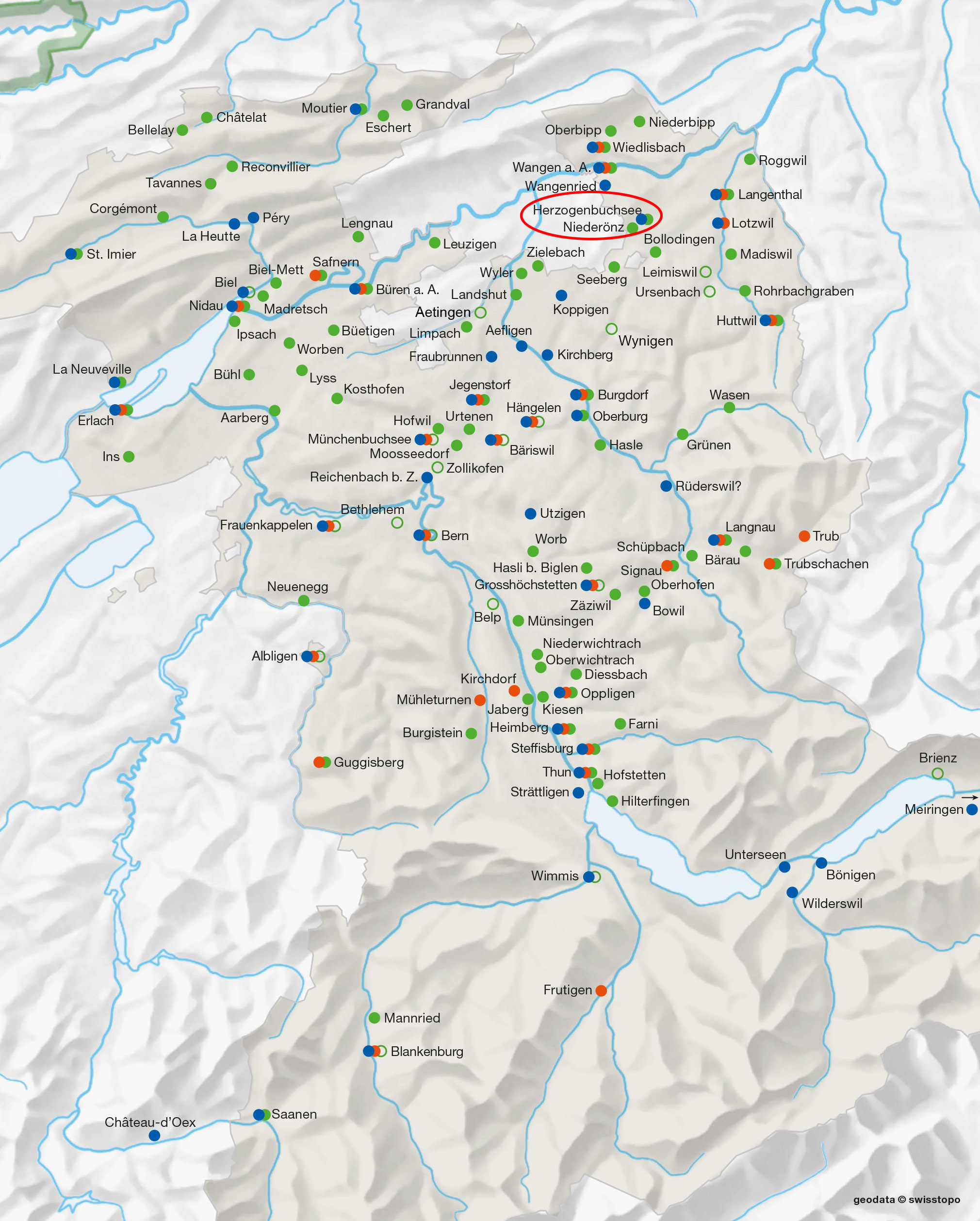

Cäsar Adolf Schmalz (1887, Stalden-Konolfingen – 1966, Heimberg) war eines von 14 Kindern. Der Vater war Grundbuchgeometer, die Mutter Posthalterin (Stammbaum Schmalz). Er besuchte die Sekundarschule in Grosshöchstetten. Anschliessend absolvierte er unter Paul Wyss eine dreijährige Ausbildung als Zeichner am Kantonalen Gewerbemuseum in Bern. Die Prüfung legte er unter Rudolf Münger, dem bernischen Grafiker ab. Paul Wyss entflammte in ihm, wie er selber schreibt, „das heilige Feuer“ für die Kunst und die Heimberger Töpfereien (Marti/Straubhaar 2017, 9). Da er in der Freizeit viel zeichnete und Tonplastiken fabrizierte, ermunterte man ihn, sich um ein Stipendium beim Kanton Bern zu bewerben, das er auch erhielt. 1908 fuhr er nach Spanien, wo er im Prado-Museum die ausgestellte Kunst studierte und für eine Porzellanmanufaktur Tier- und Stierkämpfer-Figuren modellierte. Nach einem weiteren Jahresaufenthalt in Paris kehrte er 1910 in die Heimat zurück, wo er am 28. Juni 1910 in Steffisburg Liseli Engel (Heimatort Bowil, 11.2.1887-18.4.1965) heiratete (Mitteilung: Tagblatt der Stadt Thun, Band 34, Nummer 160, 9. Juli 1910). Bis zum Ausbruch des ersten Weltkriegs und auch danach arbeitete er vermutlich in Steffisburg. In seinen autobiographischen Notizen aus dem Jahr 1952 lesen wir: „In Steffisburg habe ich Tassli und Teller bemalt, Krüge, Schalen und Figuren modelliert. Dafür habe ich einen Aufmunterungspreis erhalten und einige Preise bei Wettbewerben.“ Leider bleibt Schmalz hier sehr unpräzise. Auch in seinen sonstigen Unterlagen gibt es keinen Hinweis auf die Hafnerei, die ihn angestellt hatte. Wir können aufgrund von drei signierten Figuren, die sich später ebenfalls in seinem Werk wiederfinden, vermuten, dass er für Karl Loder-Eyer in Steffisburg tätig war.

Für die Landesausstellung in Bern 1914 verweist ein Bazarrundgang der NZZ (21.6.1914) ausdrücklich auf „lustige bäuerliche Tanzgruppen“ (Keramikfiguren?) aus der Werkstatt Loder-Eyer, von denen wir heute kein Stück mehr kennen.

Stattdessen haben sich drei von Karl Loder-Eyer signierte Figuren in Privatbesitz erhalten, die auf einen Zusammenhang mit dem Haushaltswarengeschäft „Kaiser & Cie“ in Bern verweisen, die als Lieferanten des Heimatschutz-Basars ebenfalls zugelassen waren und mit zahlreichen eingereichten Objekten an dem der Landesausstellung vorangehenden „Wettbewerb für Reiseandenken“ teilgenommen hatten. In der Prämierungsliste von 1913 findet sich nun aber erstaunlicherweise nicht Karl Loder- Eyer als Künstler der Figuren, sondern Cäsar Adolf Schmalz aus Heimberg („12 tanzende und musizierende Bauernfiguren“). Auch die monographische Bearbeitung von Schmalz’s Lebenswerk verzeichnet die Figuren (Marti/Straubhaar 2017, 127).

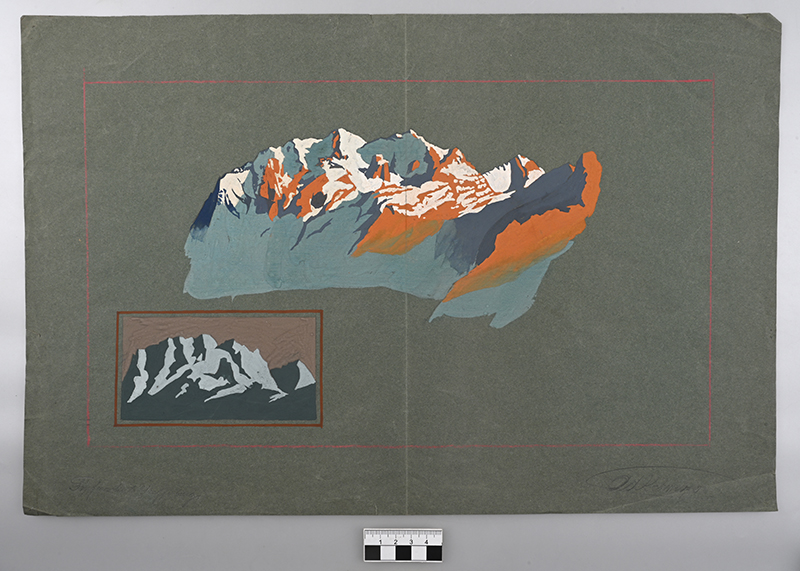

Weitere frühe Arbeiten, u. a. Wappenteller, Vasen, Schalen, historische oder satirische Gruppen und Figuren, sind durch den bernischen Fotografen Hermann Stauder aus dem Jahr 1917 überliefert (siehe auch das Einleitungsbild).

Figuren von Cäsar Adolf Schmalz 1917 (Stauder 1917).

1914 bis 1918 war Schmalz im Aktivdienst als Soldat gebunden. Dies hielt ihn nicht davon ab, überall wo er war, zu zeichnen oder Figuren aus seinem Werk zum Kauf anzubieten (Kunstgewerbemuseum Zürich 1916: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe, Band 32, 1916, 400).

In Heimberg kaufte Schmalz 1921 ein kleines Gut, das «Rebeli», an der Aare, wo er ein Atelier einrichtete und seine keramische Ausbildung offenbar als Autodidakt nebst seiner Tätigkeit als Kleinbauer weiterführte.

Figuren aus der Zeit ca. 1922-1930.

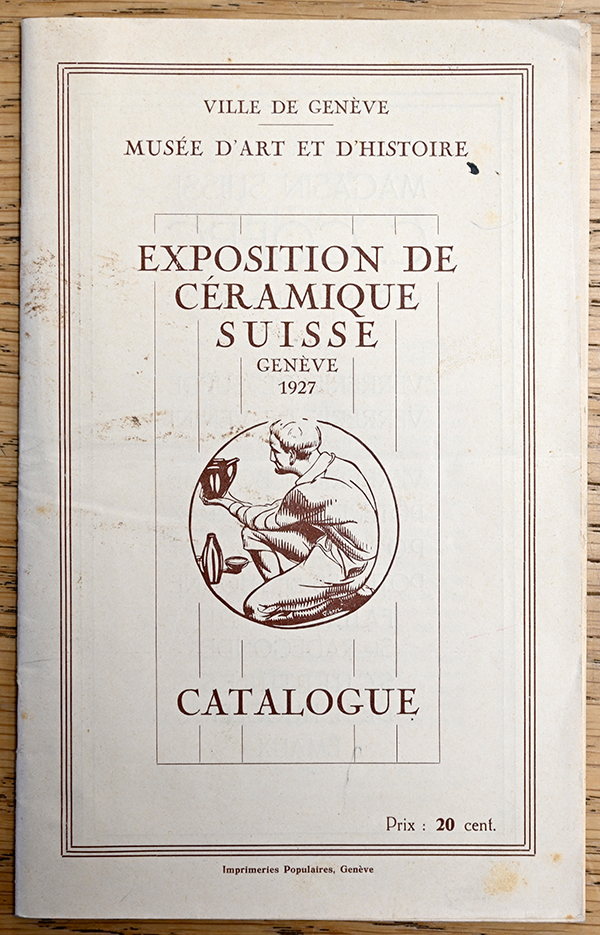

Schmalz stellte 1922 auf der von L’Œuvre organisierten ersten nationalen Ausstellung für angewandte Kunst in der Halle des Comptoir Suisse in Lausanne mehrere Keramikskulpturen aus. Seine Sujets zeigten Szenen aus dem Landleben (Kat. S. 47, Nr. 210–213). Im darauffolgenden Jahr hatte das Waadtländer Publikum wiederum Gelegenheit, Schmalz‘ Keramiken im Rahmen der zweiten Kunstausstellung zu sehen, die vom 25. März bis zum 8. April von der Société de développement de Montreux in den Salons des Kursaals organisiert wurde. Diese Ausstellung widmete sich im Speziellen der Deutschschweizer und Tessiner Kunstszene (Feuille d’avis de Vevey vom 21. März 1923, 6 – Tribune de Lausanne vom 4. April, 3).

Möglicherweise erwarb der Bund anlässlich dieser Ausstellung eine kleine Statue, die später im Musée d’art industriel in Lausanne hinterlegt wurde (MHL AA.MI.1644).

Platte von Cäsar Adolph Schmalz. Im Spiegel gespaltener, rot-grüner Wappenschild der Stadt Moudon. Fert ist der Wahlspruch des ehemaligen italienischen Königshauses Savoyen. Am 22. Oktober 1931 wurde von der Kirchgemeinde Moudon eine „Vente paroissiale“ zugunsten der Kirche St. Étienne und ihrer Restaurierung organisiert (L´Echo de la Broie, 10.10.1931,4). Vermutlich entstand der Teller in diesem Zusammenhang.

Im Jahr 1931 nahm Cäsar Adolf Schmalz eine Stelle als Lehrer an der Schweizerischen Keramikschule in Chavannes-Renens (École suisse de céramique de Chavannes-Renens) an. Der Direktor der Einrichtung erwähnte ihn 1931 in seiner Promotionsrede (Feuille d’avis de Lausanne vom 4. April 1931, 24). Der Keramiker selber stellte fest: «Die Stelle ist gut bezahlt und für einmal verblassen die Geldsorgen» (Marti und Straubhaar 2017, 13). Allerdings war seine Funktion zeitintensiv und liess ihm kaum noch Raum für eigene Kreationen. Es zeichnete sich ab, dass das Experiment nur von kurzer Dauer sein würde. Schmalz‘ eigene Angaben zur Zeitspanne seiner Anstellung in Chavannes sind widersprüchlich: Einmal spricht er von «zwei Jahren», an anderer Stelle ist von «drei Jahren» die Rede (Marti und Straubhaar 2017, 10 und 13). Die Tatsache, dass sein Name unter der Rubrik der Schule im Indicateur vaudois nur für das Jahr 1932 erschien (mit dem Vornamen Fritz!), lässt vermuten, dass er im Laufe des Jahres 1931 eingestellt wurde und spätestens zum Ende des Jahres 1932 kündigte.

Der zweite Weltkrieg schränkte seine künstlerische Tätigkeit erneut sehr stark ein. Militärdienst und Landwirtschaft waren seine Hauptarbeiten. Später gab er auch Modellierkurse an der Volkshochschule. Daneben war er ein begeisterter Fischer und Freund der Emmentaler Jodler. Cäsar Adolf Schmalz‘ oft verspielte Kreativität fand ihren Ausdruck in so unterschiedlichen Bereichen wie Malerei, Aquarell, Illustration, Mosaik, Fresken und natürlich Keramik.

In letzterem Medium bevorzugte er die traditionelle Heimberger Technik, die engobierte und glasierte Irdenware. In einem teils historistischen, teils modernistischen, aber immer farbenfrohen Stil fertigte er zahlreiche Auftragsarbeiten an, Erinnerungsstücke und Preise für Schützen- und Gesangsvereine sowie mit Familienwappen verzierte Objekte für Privatpersonen (Messerli 2017, 73-79; Marti/Straubhaar 2017,9).

„Die Bürgerwehr vom Wetterloch, 1950“. Die Figur geht auf Karl Grunders gedrucktes Mundartbuch «Ds Wätterloch. Bilder u. Begäbeheite us d. Mobilisationszeit vom Jahr 1914» zurück, das 1928 erstmals in Bern-Bümpliz erschien. Der bernische Mundartdichter und Lehrer Karl Grunder lebte von 1880 bis 1963. Er war ein Pionier der ländlichen Theaterkultur und Mitarbeiter des Berner Heimatschutztheaters.

Seine Figuren mit dem Abbild herausragender Persönlichkeiten der Berner Geschichte waren sehr beliebt und führten dank seiner Meisterschaft in der Gipsformenherstellung zu Mehrfachauflagen (HMO 8342).

Das Regionalmuseum in Langnau bewahrt vier Figuren von Schmalz auf, darunter zwei Bildnisse von Schultheiss Niklaus Friedrich von Steiger bei der Schlacht am Grauholz, Elsi, die seltsame Magd (Marti/Straubhaar 2017), 221 (zur Geschichte der Magd) und den bedeutenden Alpendoktor Michael Schüppach, (vgl. auch HMO 8342, BHzD 482 und Marti/Straubhaar 2017, 109–111).

Alpendoktor Micheli Schüpbach.

Eine im Historischen Museum Olten entdeckte Gruppe (HMO 7179) bezeugt, dass Schmalz in diesem frühen Abschnitt seiner Karriere auch für die Porzellanfabrik Langenthal gearbeitet hat.

Neben dieser farbenfrohen und heiteren Produktion pflegte Schmalz mit der Zeit auch eine mehr akademische und modernistische Art der keramischen Plastik, mit monochromen Figuren, die von mehr allgemeinem Charakter waren (Amstutz 1931, Abb. S. 53–54 und 57; F. A. 1966 – Nachruf im Bund).

Eine Internetseite präsentiert das vielfältige künstlerische Wirken von Cäsar Adolf Schmalz.

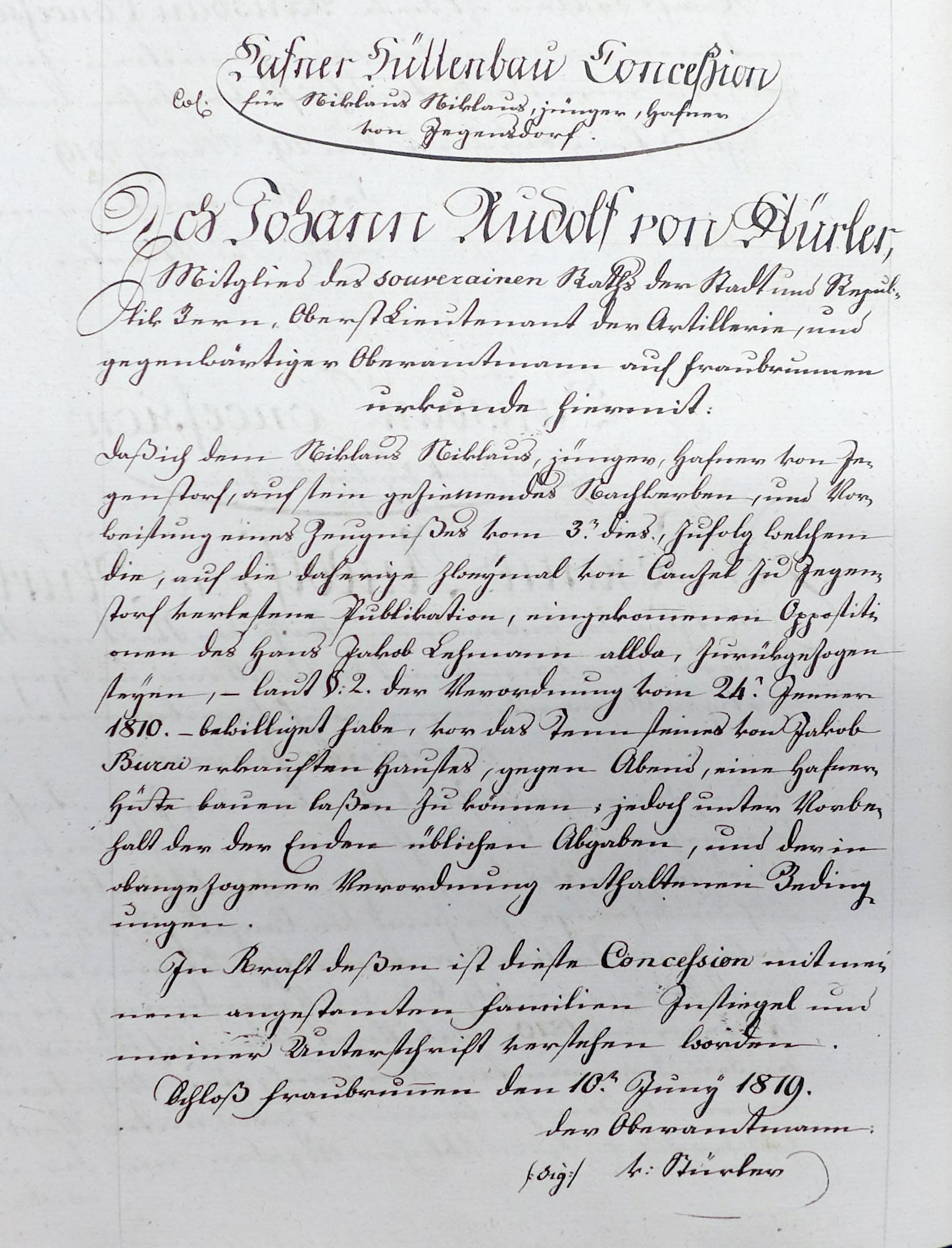

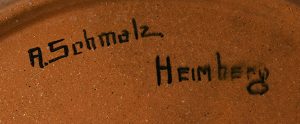

Die Marken und Signaturen von C.A. Schmalz

Die älteste vorliegende Marke ist eine aus zwei unabhängig voneinander eingestempelten Schriftzügen bestehende Blindmarke „Schmalz HEIMBERG“. Es gibt nur eine jahrgenaue Datierung aus dem Jahr 1926. Vermutlich gehört die Blindmarke durchweg zum „Frühwerk“ von Cäsar Adolf Schmalz. In einem Fall wurde der zweite Stempel „HEIMBERG“ weggelassen.

Eine quadratische Blindmarke mit dem Familienwappen von C.A. Schmalz lässt sich für die Jahre 1943 und 1944 nachweisen.

Mit einem richtigen Wappenschild und dem Schriftzug „Schmalz“ gibt es eine weitere Blindmarke aus der Zeit zwischen 1947 und 1957.

Mindestens so wichtig waren für C.A. Schmalz geritzte Signaturen. 1928 und 1945 finden sich „Schmalz“, 1929 „A. Schmalz“, 1950 „C.A. Schmalz“ und 1965 „C. Ad. Schmalz“. Nur einmal (undatiert) kommt die Abkürzung „A.S.“ vor.

Pinselmarken sind dagegen deutlich seltener. 1931 lässt sich „A. Schmalz Heimberg“ belegen und 1935 bzw. 1945 „Schmalz“.

Zwischen 1936 und 1946 begegnet bei gegossener Gefässkeramik auch eine kreisförmige Reliefmarke „A.SCHMALZ HEIMBERG“.

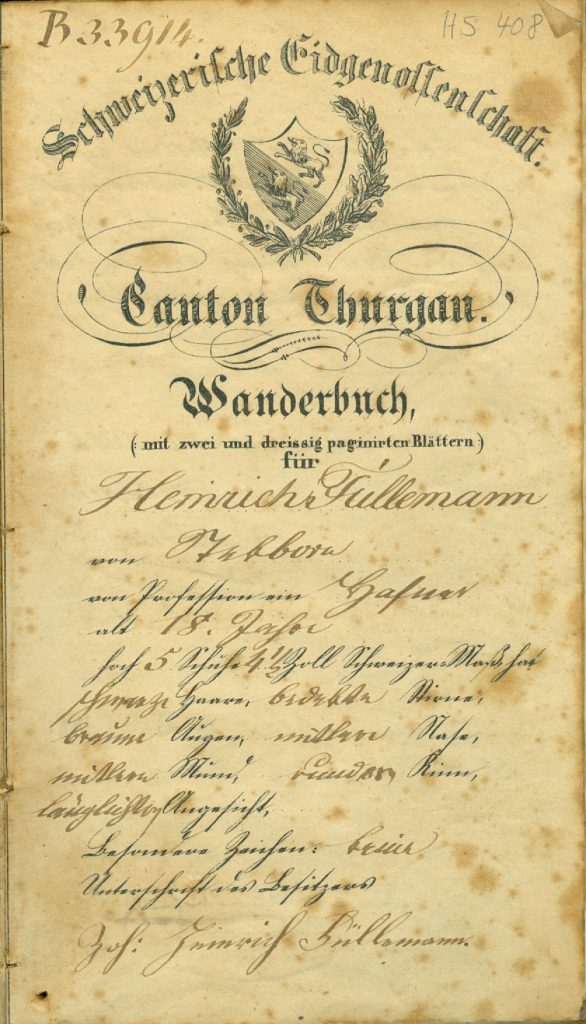

Hans Schmaltz (1910-1972)

Cäsar Adolf Schmalz und Liseli Engel bekamen einen Sohn Hans (1910-1972).

Dieser trat als Keramiker in die Fusstapfen seine Vaters und bewirtschaftete daneben vor allem auch das kleine Bauerngut Rebeli (Nachruf Thuner Tagblatt 14. September 1972).

Hans Schmaltz, signierte und 1931 datierte Figur. Entstand sie in der Zeit des Vaters an der Schweizerischen Keramikschule in Chavannes-Renens?

Wo Hans das Handwerk des Keramikers erlernte, ist unbekannt (vermutlich nur beim Vater, eventuell auch in der Zeit des Vaters an der Schweizerischen Keramikschule in Chavannes-Renens?).

Zeit seines Lebens unterschied er sich vom Vater durch die Schreibweise seines Familiennamens, indem er aus „Schmalz“ ein „Schmaltz“ machte.

Schützenfestkeramik von Hans Schmaltz 1931-1936.

Einzelne datierte und gemarkte Keramiken belegen, dass Hans offenbar bereits ab 1931 selbständig neben seinem Vater arbeitete.

Eine erste Erwähnung findet sich im Jahr 1935 in der Presse, als Der BUND am 4. Dezember 1935 über die Arbeiten von Vater und Sohn berichtete.

Käferfiguren von Hans Schmaltz.

Hans produzierte demnach vor allem Vogel- und Käferfiguren unterschiedlicher Grösse, daneben aber auch Geschirr und die übliche Fest-, Erinnerungs- oder Schützenkeramik.

Vogel- und Tierfiguren von Hans Schmaltz.

Musiker und Narr, Figuren von Hans Schmaltz.

1938 waren seine Figuren ein einziges Mal an einer Kunstausstellung im Hotel Beau Rivage in Thun zu sehen und wurden sehr positiv besprochen (Oberländer Tagblatt 62, 19. November 1938; Der Bund 25. November 1938; Geschäftsblatt für den oberen Teil des Kantons Bern, Band 85, Nummer 138, 25. November 1938).

Geschirrkeramik von Hans Schmaltz.

Nach 1945 fanden seine Keramiken keinen Wiederhall in der Presse mehr. 1949 und 1954 fertigte er Vogelfiguren für die Ausstellungen des Sing- und Ziervogelvereins Thun und Umgebung.

Die Marken und Signaturen von Hans Schmaltz

Aus der Frühzeit von Hans Schmaltz gibt es, wie für seinen Vater, eine zweiteilige Blindmarke „Schmaltz“ und „Heimberg“. Sie lässt sich bei drei datierten Stücken der Jahre 1931, 1935 und 1936 belegen.

Eine in die Gipsform eingeritzte Signatur „Schmaltz H“, die nach der Ausformung als positives Relief erscheint (Reliefmarke), fand sich nur bei zwei undatierten Stücken.

Ansonsten signierte Hans mit dem Pinsel „H Schmaltz“ oder „H. Schmaltz“ (Pinselmarke), wobei keine datierten Stücke vorliegen. Eine Signaturabkürzung „H Sch.“ liess sich nur einmal belegen (undatiert).

Häufiger begegnen geritzte Signaturen „H Schmaltz“ (Ritzmarke) mit den Daten 1931, 1938, 1946 und 1947.

Einmal ist eine Fischsignatur mit Ritzmarke belegt.

Undatiert sind die Ritzmarken „Schmaltz“, „Schmaltz Heimberg“ oder H. Schmaltz-Heimberg“.

Bibliographie:

Amstutz 1931

Ulrich Amstutz, Der Plastiker Adolf Schmalz in Heimberg bei Thun, in: Historischer Kalender oder der Hinkende Bot 204, Bern 1931.

Blaettler/Schnyder 2014

Roland Blaettler/Rudolf Schnyder, CERAMICA CH II: Solothurn (Nationales Inventar der Keramik in den öffentlichen Sammlungen der Schweiz, 1500-1950), Sulgen 2014, 368.

FA 1966

FA, † Cäsar Adolf Schmalz. Der Bund, Abendausgabe 468, 30.11.1966, 4.

Marti/Straubhaar 2017

Erich Marti/Beat Straubhaar, C.A. Schmalz 1887-1966. Leben und Werk mit Pinsel, Stift und Lehm, Heimberg 2017.

Messerli 2017

Christoph Messerli, 100 Jahre Berner Keramik von der Thuner Majolika bis zum künstlerischen Werk von Margrit Linck-Daepp (1987-1983). Hochschulschrift (Datenträger CD-ROM), Bern 2017.

Stauder 1917

Hermann Stauder, Die Töpferei im Heimberg (Nachdruck des Kunst- und Kulturverein Heimberg, 1985, Original Schweizerische Landesbibliothek Bern), Bern 1917.

Jegenstorf vom Flugzeug aus, 1939, Blick nach Nordosten.

Jegenstorf vom Flugzeug aus, 1939, Blick nach Nordosten.