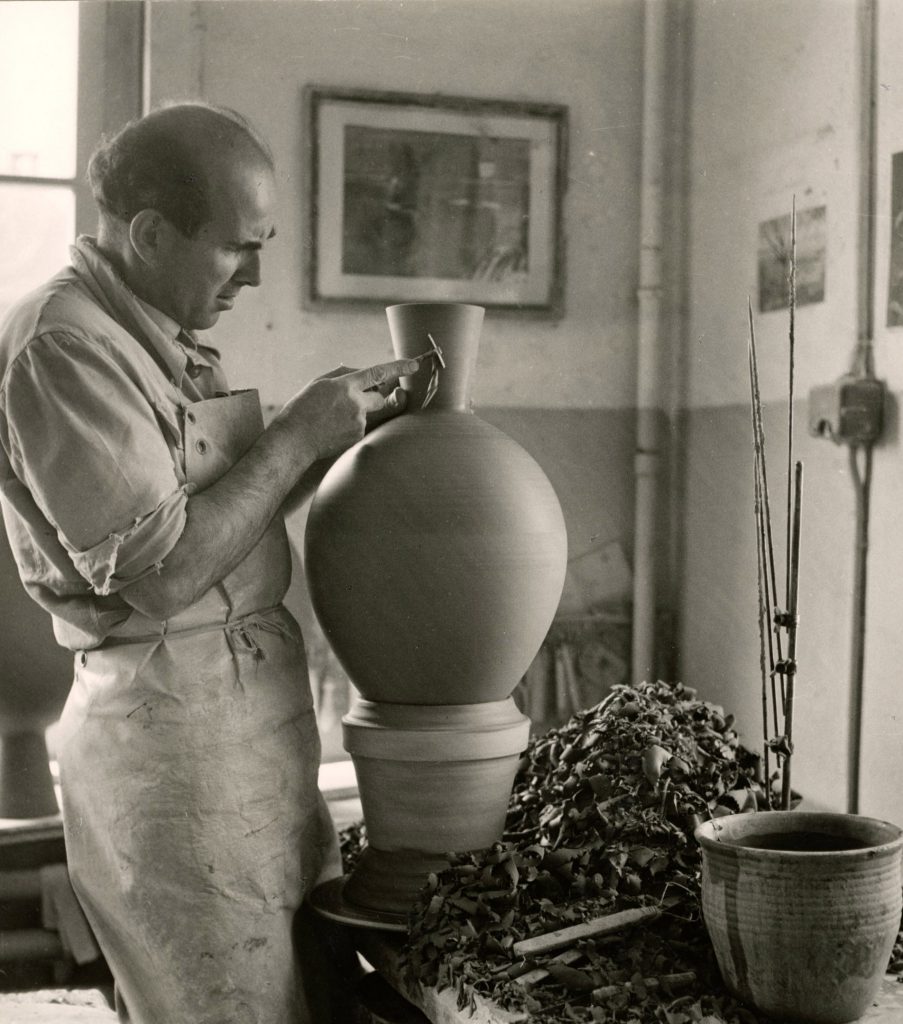

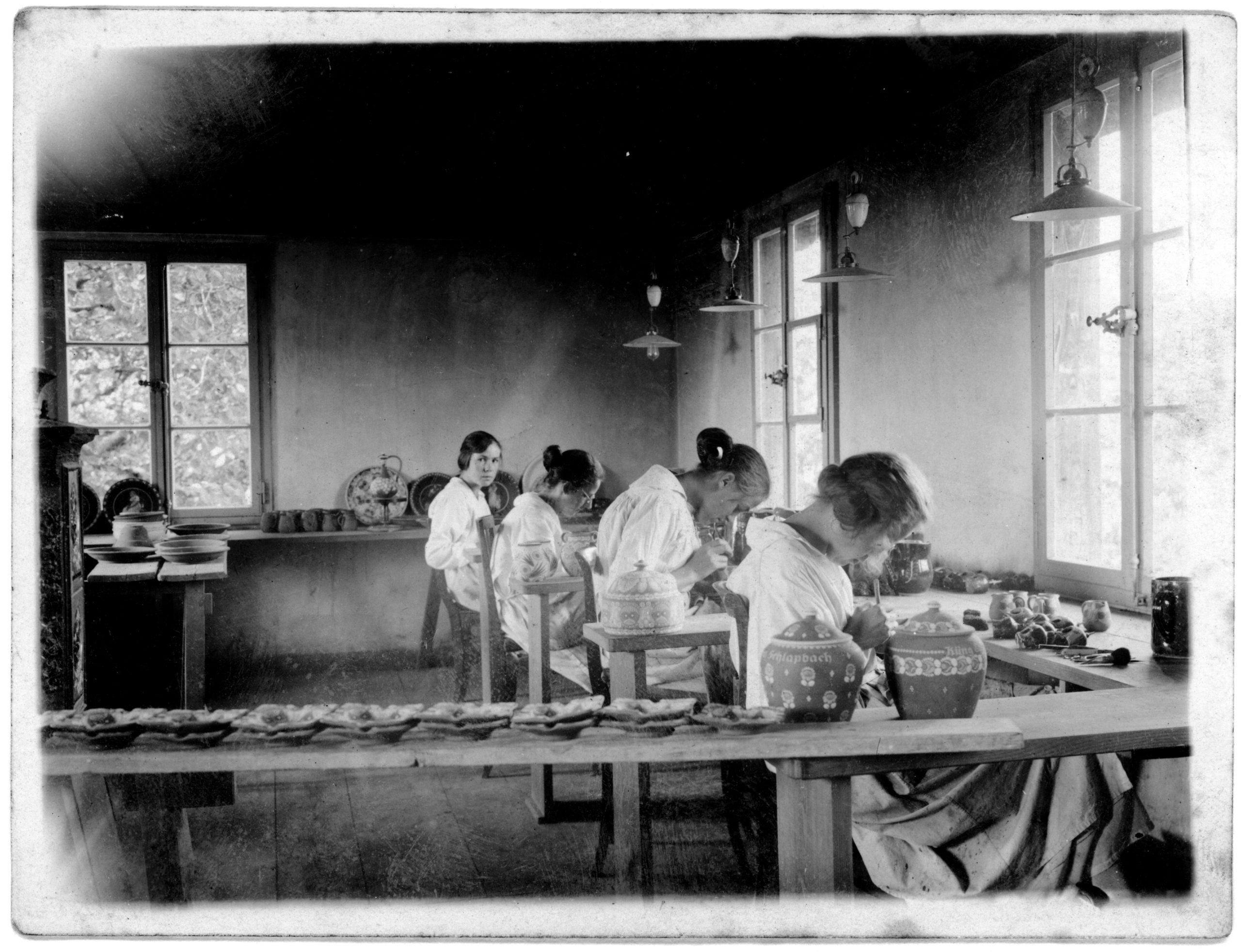

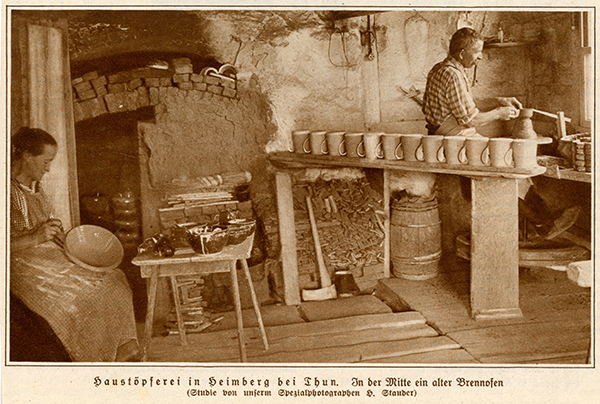

Ausmacherin, Heimberg-Steffisburg 1917 (Fotograf Hermann Stauder).

Andreas Heege, Andreas Kistler, 2023

„Ausmacherin“ ist ein gelegentlich in den Kirchenbüchern (Totenrödel etc.) erscheinender Begriff mit dem in der Region Heimberg-Steffisburg die Keramikmalerinnen bezeichnet wurden. Der Begriff leitet sich vom Verb „ausmachen“ ab, das mit „ausmalen/malen“ übersetzt werden kann. Der vermutlich sehr lokale, heimbergisch-steffisburgische Begriff „Ausmacherin“, schaffte es nicht in das Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache.

Die Ausmacherinnen waren, wie wir 1819 aus einer Quelle erfahren, in der Regel für die Dekoration der Keramik „Heimberger Art“ verantwortlich. Im Zusammenhang mit Auseinandersetzungen um die Anlage eines Töpferofens in Steffisburg berichtete der Thuner Oberamtmann Steiger im Jahr 1819 an die bernische Landesökonomiekommission: In der Kirchgemeinde Steffisburg befänden sich gegenwärtig 34 Brennöfen. Ein Meister halte gewöhnlich ein oder zwei Gesellen, zuweilen auch einen Lehrknaben und einen Handlanger. «Meistens werden zu Besorgung der Geschirr-Tröcknung nur Weibspersonen und Kinder gebraucht, zum Ausmahlen aber einzig nur Weibspersonen.» (StAB B IV 15, Band XI, 45–46).

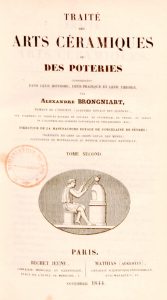

Alexandre Brongniart (1770-1847), 1800-1847 Direktor der Porzellanmanufaktur in Sèvres und sein wichtiges Buch von 1844 (Quelle: https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Brongniart).

1836 besuchte Alexandre Brongniart, Direktor der Porzellanmanufaktur des französischen Sèvres, den Töpferort. Er veröffentlichte acht Jahre später eine kurze Beschreibung zur dortigen Keramik und ihrer Herstellung. Diese ist als Augenzeugenbericht eines erfahrenen Keramikers von erheblicher Bedeutung (Brongniart 1844, Bd. 2, 14–15):

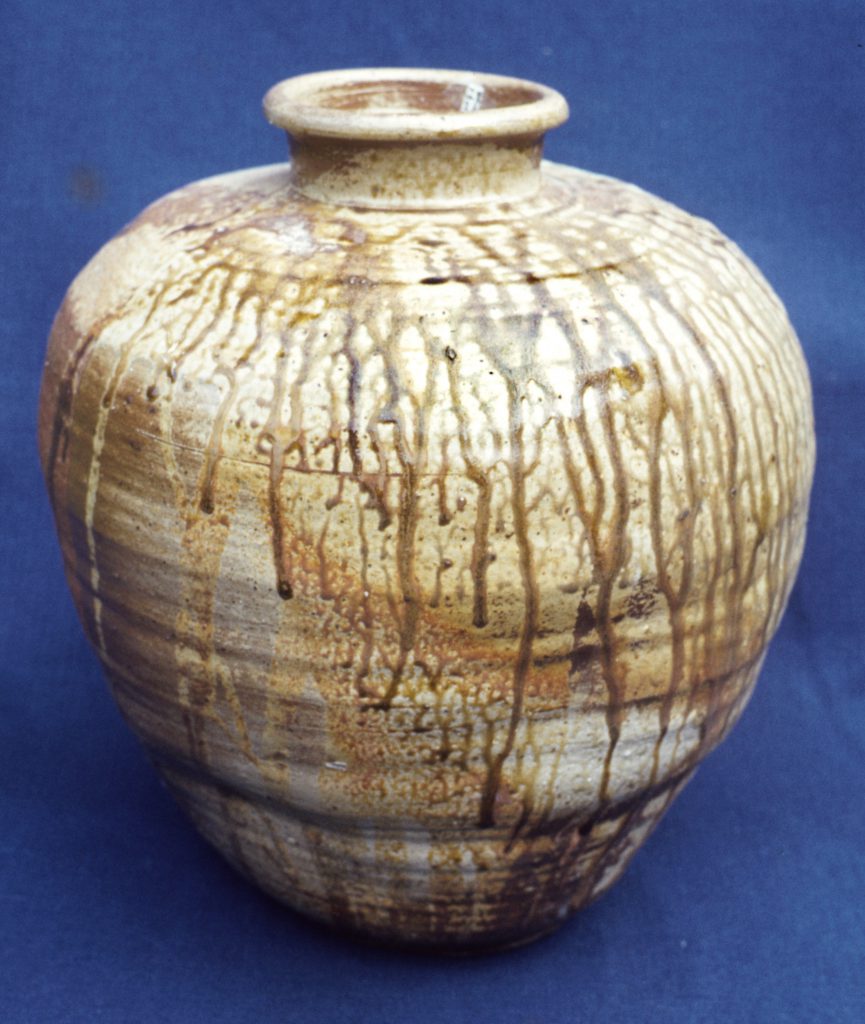

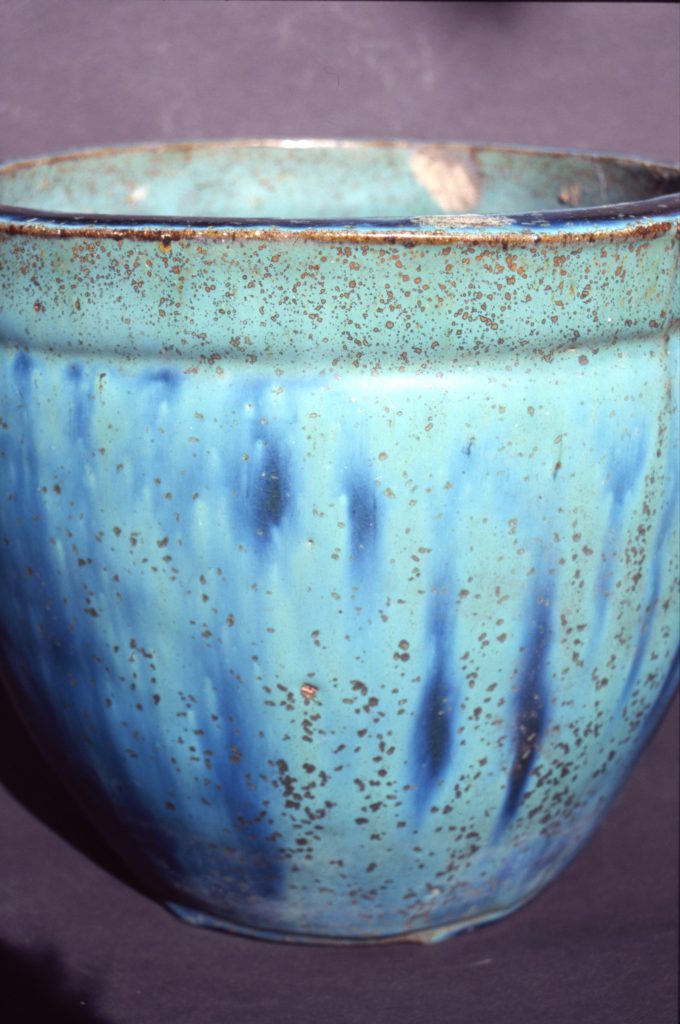

„In diesem kleinen Distrikt von Heimberg, von Thun aus etwas mehr als einen Kilometer entfernt, an der Strasse nach Bern, gibt es mehr als 50 Töpfer. Die Tonmasse dieser Keramik setzt sich aus zwei Tonerden zusammen, welche der näheren Umgebung entstammen: die eine, rötliche, stammt aus Merlingen [korrekt Merligen am Thuner See; Boschetti-Maradi 2006, 19], die andere von Steffisburg im Heimberg; vor dem Brand weist diese Mischung eine rauchgraue Färbung auf; durch natürlich gemischte irdene Engoben, oder durch künstlich gemischte Engoben mit verschiedenen Metalloxyden, gibt man den Stücken verschiedene Farben, das Rot durch Ockererde, das Braun durch Mangan und das Weiss durch eine nicht eisenhaltige weisse Erde. Die rohen, gut getrockneten Stücke werden gewöhnlich mit diesen Engoben überzogen; auf diese irdenen Überzüge werden grobe, aber äusserst verschiedene Ornamente gelegt und zwar mit dem Absud der durch guthaftende Oxyde gefärbten Erden, so durch das Antimonium, das Kupfer, das Kobalt oder auch durch das Mangan. Diese Farben befinden sich in kleinen Behältern, welche Lampen gleichen, in deren Ausflussteil ein Federkiel gesteckt wurde; eine Frau malt mit der Farbe, welche durch den Ausfluss fliesst Punkte, Linien und andere Figuren mit welchen sie die Vase verzieren will: die Vielfalt der Ornamente, mit welchen die Töpfer ihre Stücke zu dekorieren wissen, mit diesen einfachen Mitteln, ist erstaunlich. Die Glasur besteht einfach aus Blei-Mennige, welche auf das rohe, gut getrocknete Stück aufgepudert wird. Die Tonmasse, die Engobe, die Ornamente und die Glasur werden zusammen gebrannt, in einem einzigen Arbeitsgang, in Öfen, welche die Form eines liegenden Zylinders aufweisen mit tiefer liegendem Feuerungsraum.“

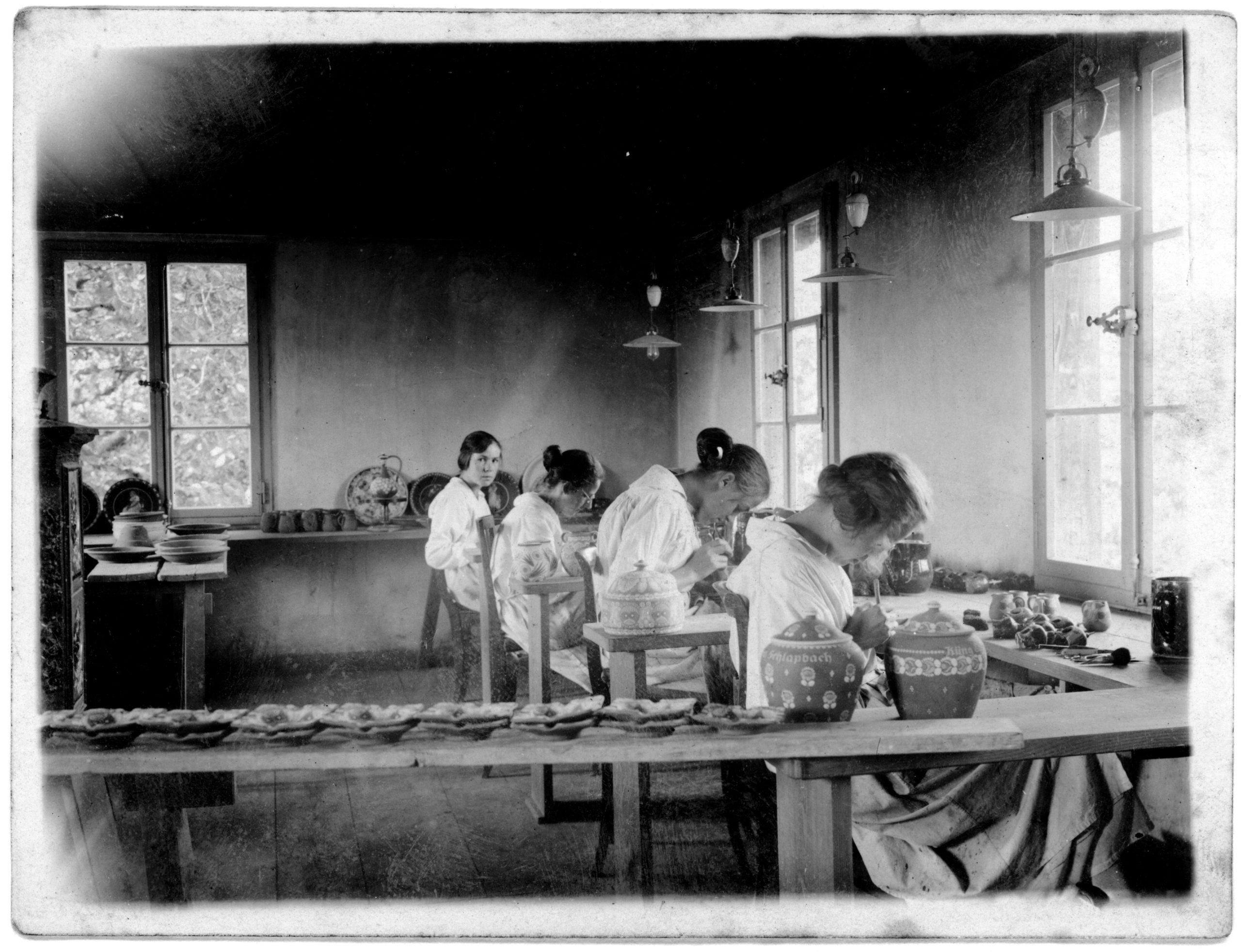

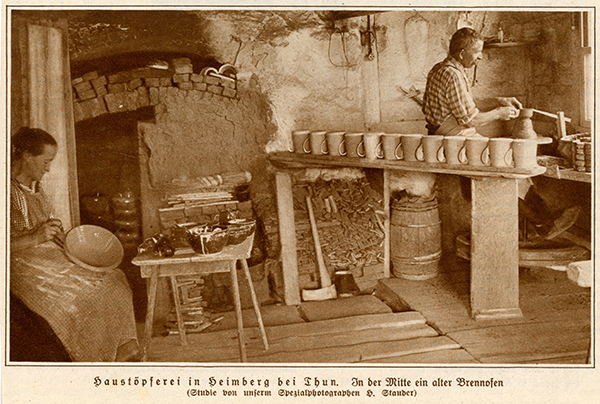

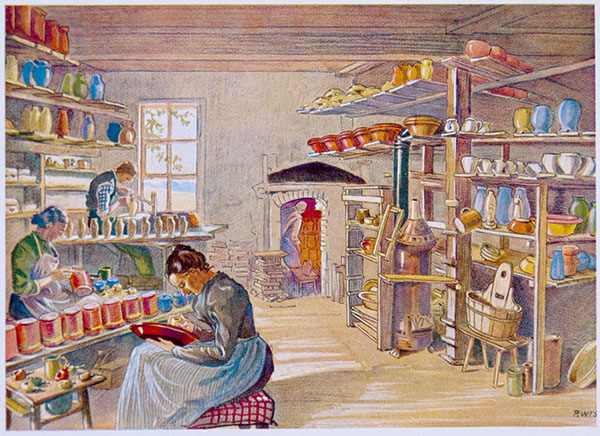

Die Arbeitsteilung zwischen Frauen (Ausmacherinnen/Keramikmalerinnen) und Männern (Tonaufbereitung, Gefäss drehen, Ofen einsetzen und den Brand durchführen) in den Töpfereien der Region Heimberg-Steffisburg gab es vermutlich auch in weiten Teilen der Deutschschweiz (nicht jedoch in Langnau BE zwischen ca. 1700 und 1850). Verschiedene Bildquellen des frühen 20. Jahrhunderts belegen diesen Sachverhalt. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Hafner (oder die Gesellen) nicht ebenfalls malen konnten oder gelegentlich Gefässe dekorierten, jedoch war es normalerweise nicht ihre Hauptarbeit.

Heimberg-Steffisburg 1917 (Fotograf Hermann Stauder), die klassische Rollenverteilung.

Keramikfabrik Loder&Schweizer, ca. 1920-1924, Blick in den Saal der Keramikmalerinnen (Fotograf unbekannt).

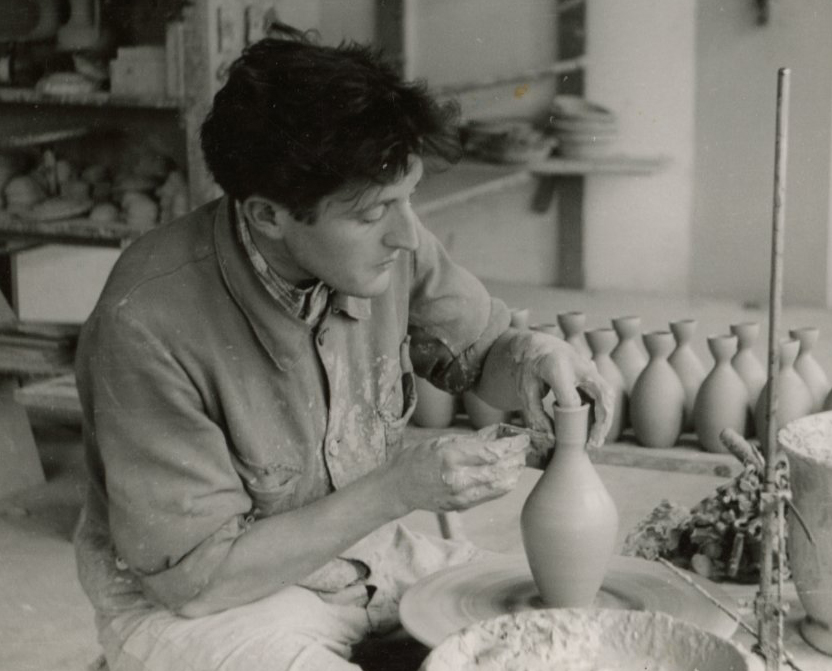

Heimberg-Steffisburg 1926 (Fotograf Hermann Stauder), die klassische Rollenverteilung.

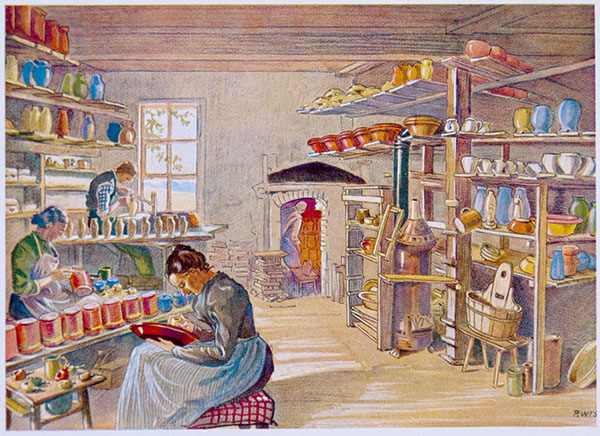

Heimberg-Steffisburg 1934 (Zeichnung Paul Wyss in Wyss 1934), die klassische Rollenverteilung.

1949, Erna Kohler (später Erna Schröter-Kohler) bemalt eine vorgeritzte Terrine im Stil Alt-Langnau mit dem Malhörnchen. Vor ihr auf dem Tisch Pinsel und diverse Malengoben (unbekannter Fotograf). Sie besuchte für eine kurze zeit auch die Keramikfachschule in Bern, wurde aber ansonsten im eigenen Betrieb ausgebildet. Auch bei Kohlers in Schüpbach malten mehrheitlich Frauen.

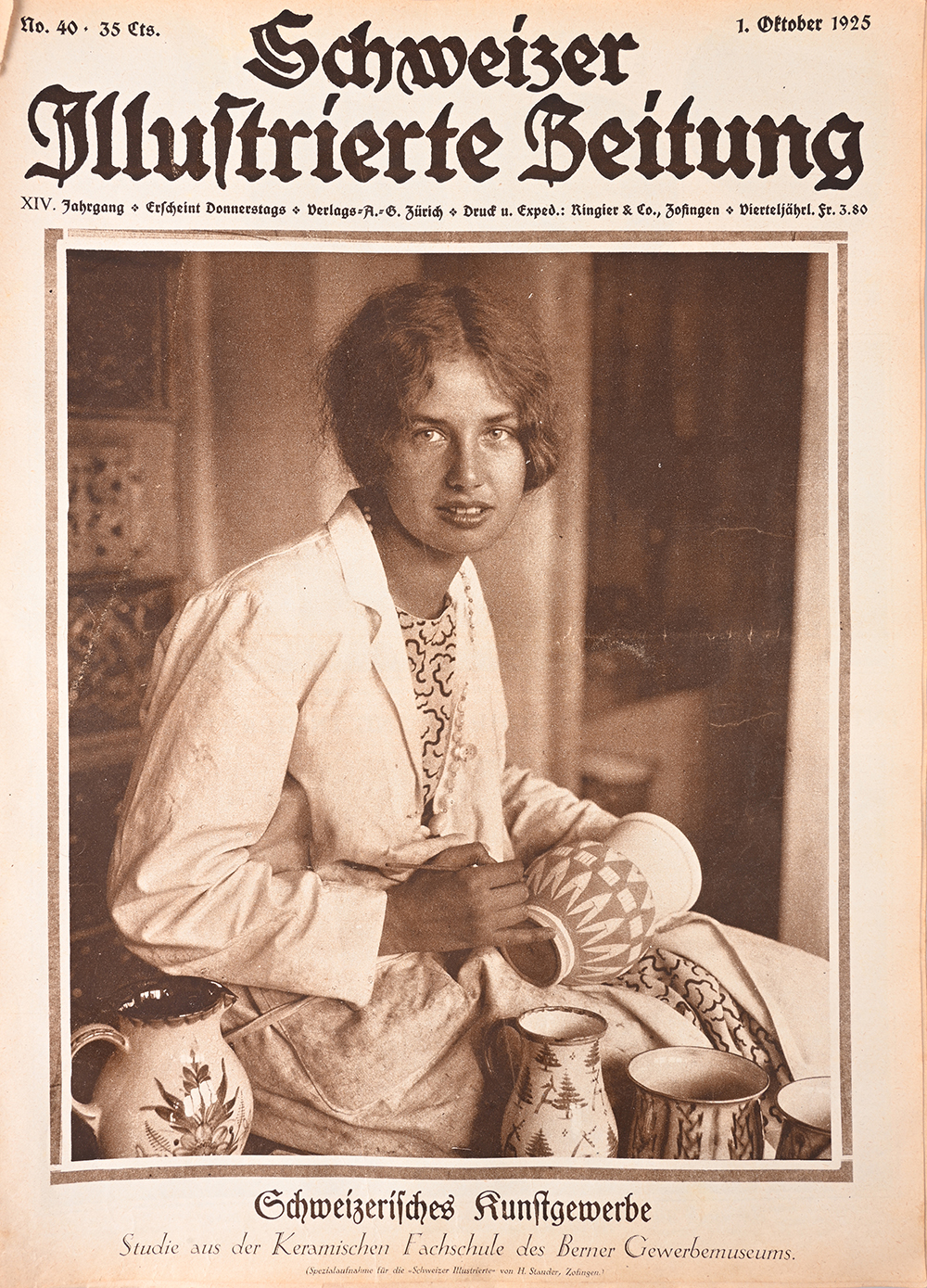

Unter dem Einfluss der Manufakturarbeit und der spezifischen Ausbildung von Keramikmalerinnen (selbständiger Dekorentwurf und -ausführung), z.B. in der Keramikfachschule in Bern, dürften sich Begriff und Berufsbild zunehmend gewandelt haben. Heute spricht man eigentlich nur noch von Keramikmalerinnen.

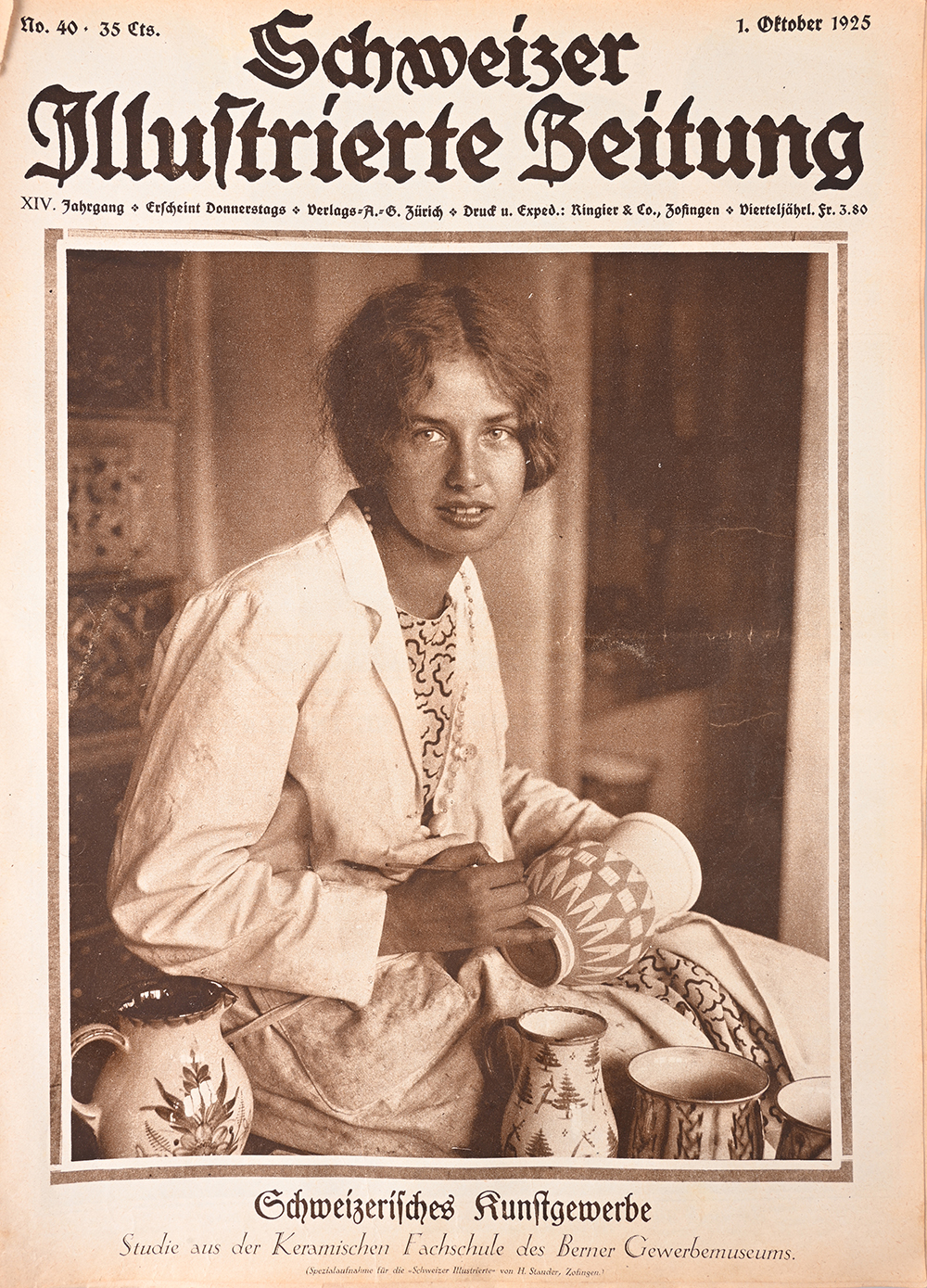

Im Oktober 1925 widmete die Schweizer Illustrierte aus Anlass der „Schweizer Woche“ der Keramikfachschule und dem Kunsthandwerk einen einseitigen Beitrag. Eine Keramikmalerin zierte den Titel.

Ausbildung und Arbeit blieben jedoch bis in die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg, normalerweise weiterhin nach Geschlechtern getrennt. Der Beruf der „Töpferin/Keramikerin“ (vollständige Ausbildung vom Drehen bis zum Brennen) stand zunächst nicht auf dem Lehrplan. Dies änderte sich erst ab der Mitte der 1960er-Jahre.

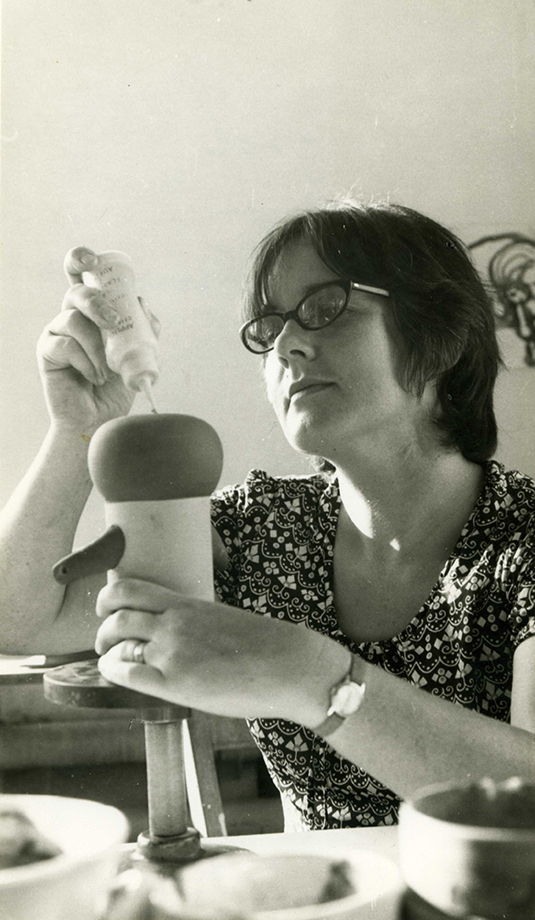

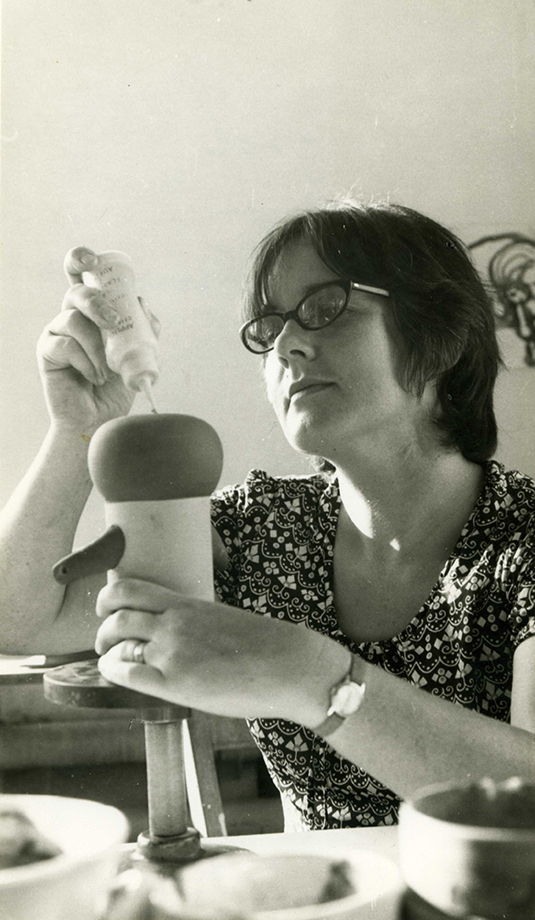

Margret Loder-Rettenmund (1932– ), in den frühen 1950er-Jahren in der Keramikfachschule in Bern ausgebildete Keramikmalerin, Kunstkeramik A.G. Ebikon, um 1960 (unbekannter Fotograf).