Keramik «Langnauer Art 2» in CERAMICA CH

Artikel mit Bildern

Andreas Heege, Alfred Spycher 2019

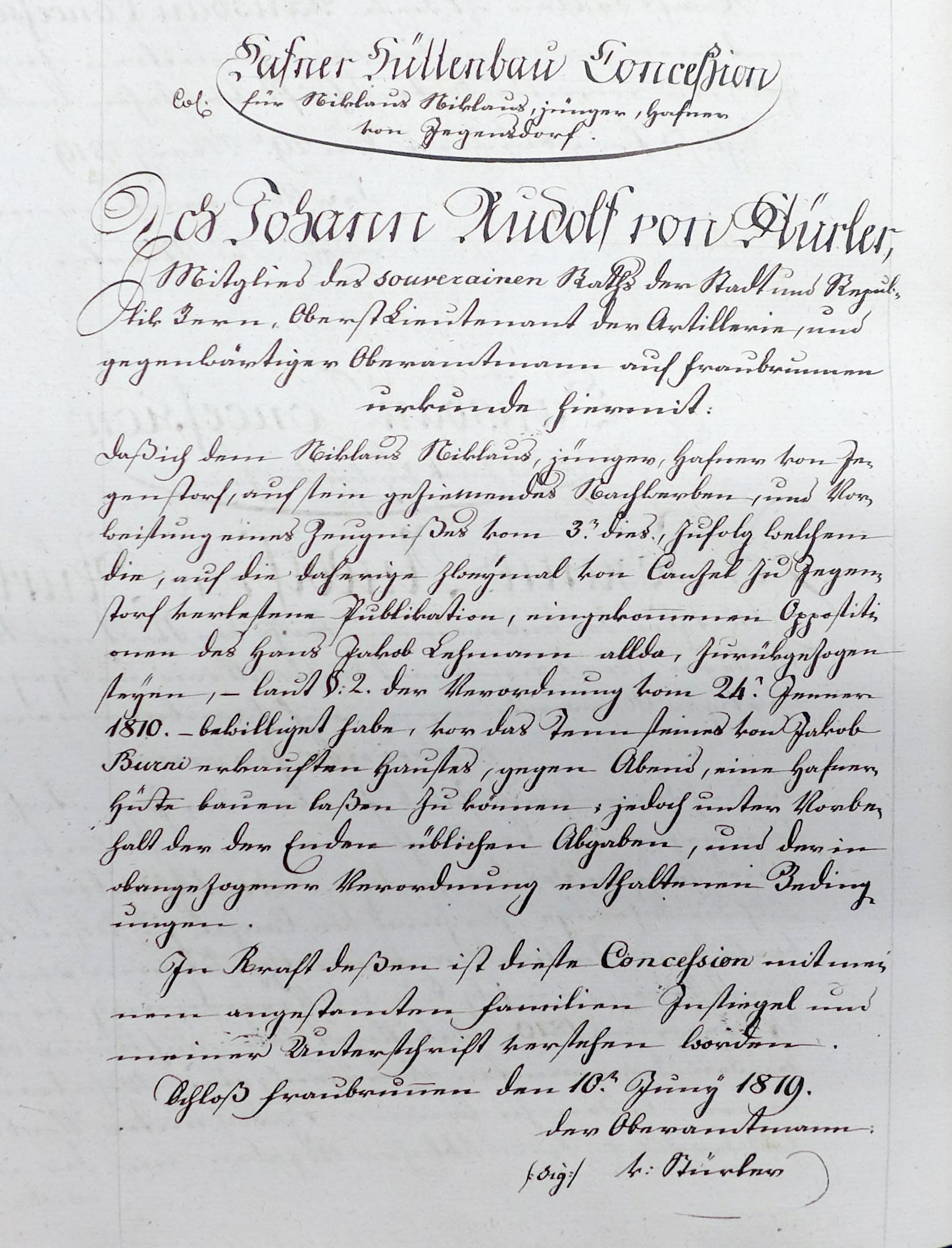

Die Schule für Gestaltung Bern/Biel verwahrt unter der Inventarnummer 174 eine ungewöhnliche Terrine aus dem Jahr 1810 (SfGB 174). Aufgrund einer alten Inventarnummer lässt sich belegen, dass das Stück vorher zum Bestand des Gewerbemuseums Bern gehörte, also schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts musealisiert gewesen sein dürfte. Formal handelt es sich um eine Terrine mit Reifrand, niedrigem Standring und Grifflappen sowie Ritz-, Springfeder- und Malhorndekor, wie sie unter den Langnauer Produkten eigentlich gängig sind (TE 2b, vgl. zu Langnau Heege/Kistler 2017, auf der beiliegenden DVD auch einer erste Version dieses Textes). Beim näheren Hinsehen fallen jedoch Elemente auf, die für einen abweichenden Produktionsort sprechen. Da sind zum einen die Form und das Motiv der Grifflappen, die unter den Langnauer Stücken keine Parallelen finden. Dazu kommen der singuläre Deckelgriff in Form eines «brüllenden Löwen» (oder heulenden Wolfes/Hundes?) mit den merkwürdig ausgestalteten und platzierten Früchten und der Blüte. Untypisch ist auch das Ritzen des Spruches und der Datierung auf einer Führungslinie: «Jesu im Herzen Di liebste im Arm das einte macht Selig das andere gibt warm 1810.» Der Spruch ist in Langnau durchaus gängig, während die Handschrift in den Langnauer Werkstätten ansonsten keine Parallelen findet. Auch die Art der kleinen Blütenrosetten auf geraden oder geschweiften Ästchen mit Blättern ist unbekannt. Die Innenseite des Deckels und die Unterseite des Bodens tragen eine formal ungewöhnliche Zuordnungsritzung (Buchstabe oder Zahl?), die gleichwohl Bekanntheit mit dem in Langnau verwendeten System signalisiert.

Die Suche nach weiteren Parallelen, die eine Einordnung dieser besonderen Terrine ermöglichen würde, war erfolgreich und führte schliesslich zur Ausgliederung einer Keramikgruppe «Langnauer Art 2», der bislang 16 Gefässindividuen zugeordnet werden konnten (siehe Liste am Schluss). Mit Ausnahme eines Rasierbeckens von 1815 und eines Tellers von 1817 handelt es sich ausschliesslich um Dosen.

Zwei dieser Dosen sind 1809 und 1818 datiert, so dass momentan davon auszugehen ist, dass wir es mit einer Produktion zwischen etwa 1809 und 1820 zu tun haben. Typologische oder stilkritische Zweifel an der zeitlichen Einordnung der datierten Objekte bestehen nicht. Die Gruppenbezeichnung Keramik «Langnauer Art 2» ist momentan als «Arbeits- bzw. Hilfsbegriff» zu verstehen.

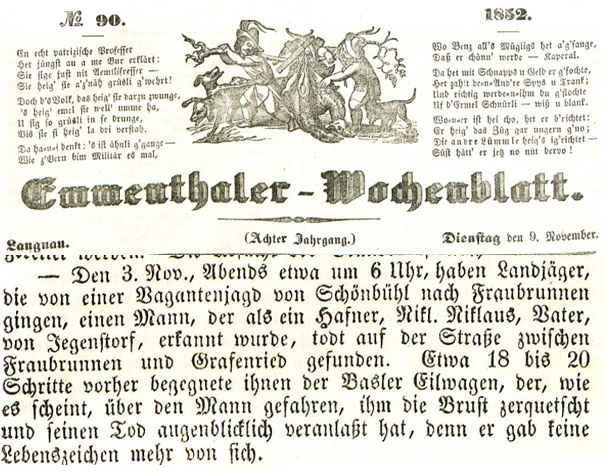

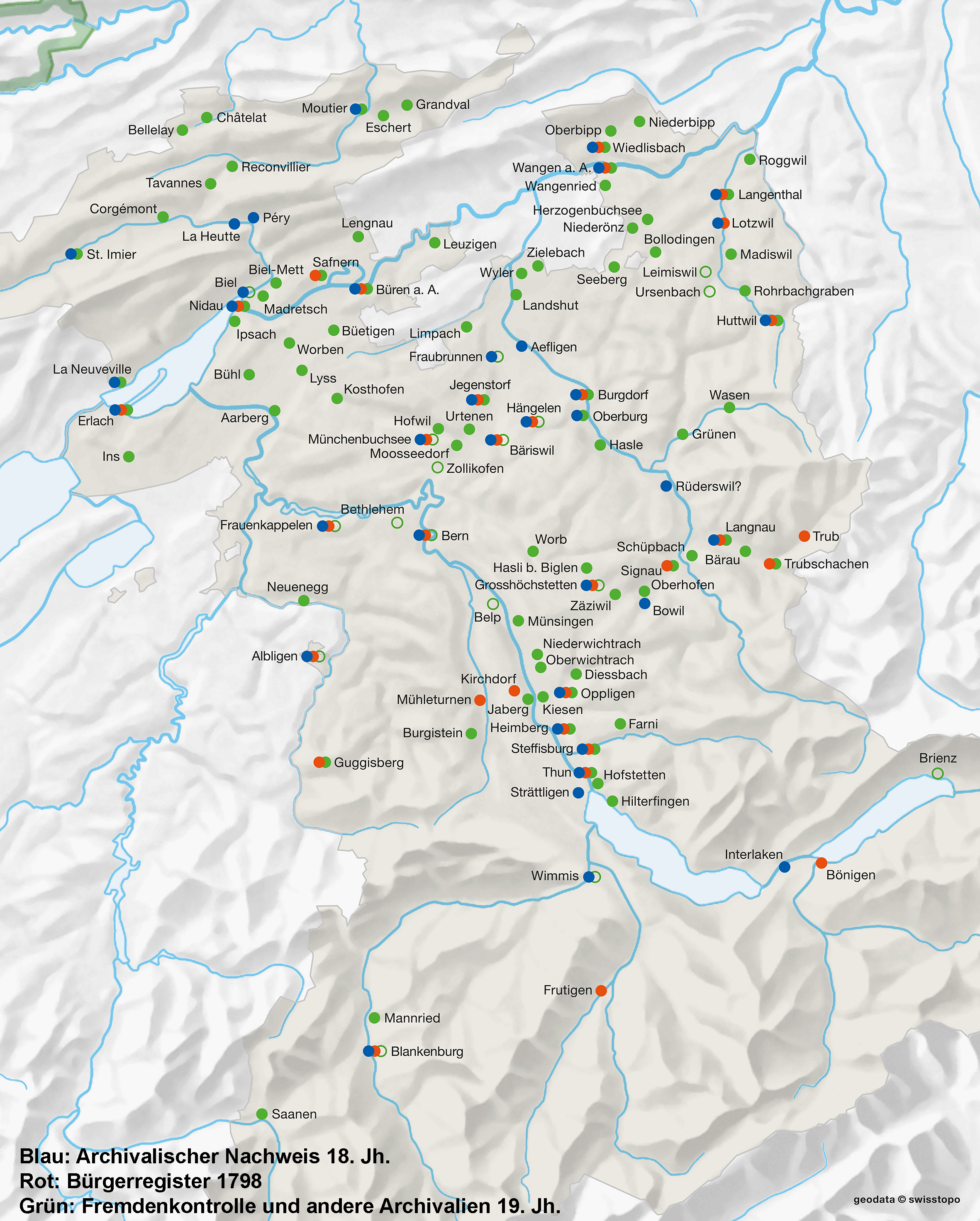

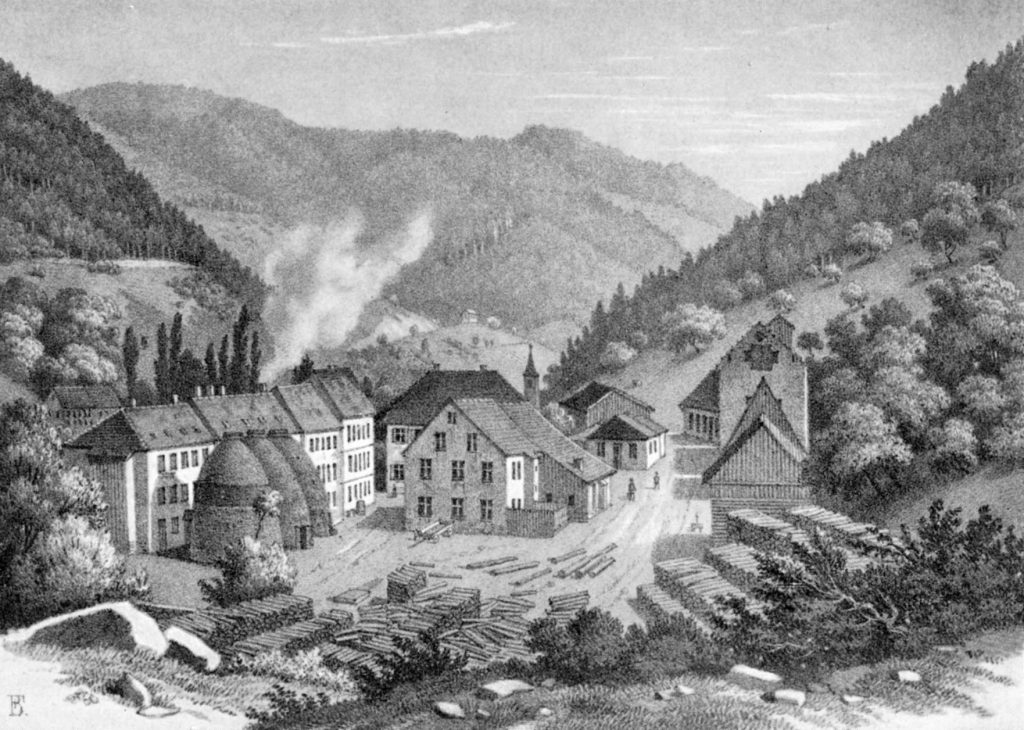

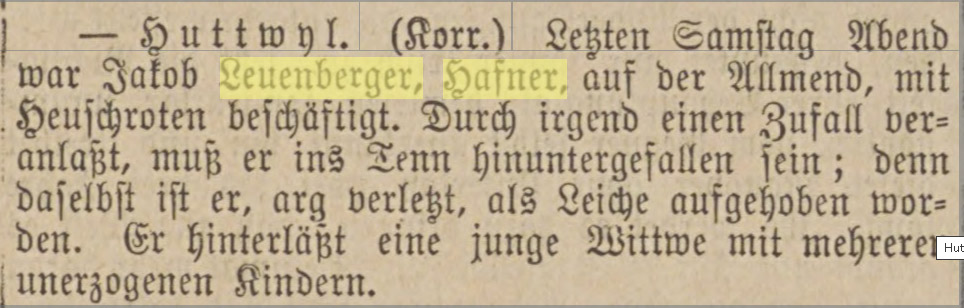

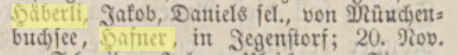

Das Rasierbecken von 1815 (BHM 6190) bietet möglicherweise einen Hinweis zur Lösung der Herkunftsfrage. Das ungewöhnliche Rasierbecken hatte ursprünglich rückseitig eine Aufhängeöse. Diese ist jedoch abgebrochen, weshalb man die am oberen Rand des Beckens angebrachte Seifenmulde sekundär durchbohrt hat. Der Spiegel des Rasierbeckens nennt «Christen Hofer Schulmeister zu Sängelen 1815». Auf der Fahne steht der Spruch «scher mich fein das ich gefall der Liebsten mein, der man ist ehrens wert der sein bart selber schert». Auf der Rückseite des Beckens findet sich ein weiterer Spruch: «Ein gutes werck das wohl gelingt dei gröste Lust auf erden bringt 1815.» Das «Sängeli» ist heute die Ortsbezeichnung für eine Häusergruppe nordwestlich am Berg zwischen Schüpbach und Signau, ca. 5 km entfernt von Langnau. Dort hatte Christen Hofer (1749–?) auf eigenem Grund und Boden 1795 auf eigene Kosten für die Gemeinde Schüpbach ein Schulzimmer erbauen lassen. Bei der ersten helvetischen Schulumfrage im Jahr 1799 gab er an, bereits 22 Jahre als Schuldiener (d. h. Lehrer) tätig zu sein, daneben sein kleines Gut zu betreuen und Holzschnitzerarbeiten zu verfertigen (Schmidt, H.R. / Messerli, A. / Osterwalder, F. / Tröhler, D. (Hrsg.), Die Stapfer-Enquête. Edition der helvetischen Schulumfrage von 1799, online-Datenbank, Bern 2015, Nr. 714: Schüpbach . Möglicherweise erhielt er also das Rasierbecken zum 20jährigen Jubiläum seines Schulraumbaus geschenkt? Es könnte durchaus bei einem unbekannten Hafner, der im unmittelbaren Umfeld arbeitete und sich mit Langnauer Traditionen auskannte, bestellt worden sein. In Signau oder Schüpbach lässt sich als erster Hafner im Jahr 1835 Christen Herrmann (1793–1851) nachweisen (StAB B XIII 480), doch als das Rasierbecken 1815 gefertigt wurde, arbeitete dieser vermutlich noch in der Werkstatt seines am 13.2.1815 verstorbenen Vaters Ulrich Herrmann (1758–1815; KRL 32, 131) an der Wiederbergstrasse 24 in Langnau. Auch würde dies angesichts seiner Hafnertätigkeit bis 1851 nicht erklären, warum wir nach 1818 keine weiteren datierten Stücke dieser Handschrift mehr haben. Oder handelt es sich um Objekte von Christens Bruder Johannes (1791–1824), der wie Christen nach dem Verkauf der Hafnerwerkstatt Wiederbergstrasse 24 Ende 1816/Anfang 1817 von Langnau nach Wasen im Emmental zu seinem Vetter Johannes Herrmann (1786–1838) verzog und dort bereits 1824 verstarb? Dieses Problem lässt sich derzeit nicht lösen.

Eindeutig dieselbe Handschrift und denselben Stil vertritt ein Teller von 1817 (MKB VI-1436). Auf der Fahne steht der Spruch: «ein gut gewissen und freyer muth, ist besser als des Keisers gut. ein frommes Herz das Gott vertraut, ganz fröllich in den Himmel schaut, es [ist] kein faden so rein gesponnen, er kom(m)t doch endlich an die sonnen.» Im Spiegel steht: «Wenn nicht der federschmuck den Pfauen wurde zieren, So würde man ihn wohl sehr wenig esimieren [sic!] 1817.» Und auf der Rückseite findet sich noch: «Früh auf, fein in der morgenstund macht heilig reich und auch gesund, Durch fischen und durch Vögel fangen ist mancher mann zu grund gegangen.» Nicht nur die Anzahl der Sprüche ist für Langnauer Verhältnisse ungewöhnlich. Auch die Randform des Tellers passt so wenig zum Üblichen der Langnauer Produktion wie die manganviolette Schwämmelung des Randes und des Unterrandes oder die etwas dürr erscheinende Blumeneinfassung im Spiegel.

Nach der Handschrift gehört eine 1818 datierte Dose auf Pokalfuss mit vier breiten, bandförmigen Volutenhenkeln zu dieser Gruppe. Der in der Halskehle umlaufende Spruch lautet: «Dort in meinen Rosen Garten, wil[l] ich meinen Scha[t]z erwarden». Die Aussenseite trägt Ritz-, Springfeder- und Malhorndekor. Die Blumenmotive entsprechen den bisher vorgestellten Stücken (Privatbesitz). Der Spruch findet sich nicht bei typischen Langnauer Produkten, aber bei zwei weiteren undatierten Dosen, von denen eine auch formal fast genau entspricht (MAHN AA-1212).

Die zweite Dose, und das ist besonders wichtig, wäre eigentlich eine typische Langnauer Füsschendose DO 6, wenn da nicht der Spruch auf der vorgeritzten Linie, deutlich abweichende, verschlungene Auflagen, unpassende, sehr massive Füsschen und rundstabige Voluten des Deckelgriffs mit Perldekorbesatz wären (Privatbesitz). Die Volutengriffe der normalen Langnauer Produktion haben dagegen flach-bandförmige Querschnitte. Der geritzte Blumendekor der Dose entspricht den bisher vorgestellten Keramiken.

Form und Dekor sprechen dafür, dass auch zwei undatierte Dosen auf Pokalfuss aus dem Fitzwilliam-Museum in Cambridge bzw. aus dem Schweizerischen Nationalmuseum zu unserer Gruppe gehören (FWMC C.1908&A-1928, SNM LM-009184). Aufgrund der Handschrift passt auch eine weitere Füsschendose mit einer der charakteristischen Auflagen und dem rundstabigen Volutenwerk dazu: «Maria Dissa bin ich genan[n]t der Him[m]el ist mein rechtes Vaterland» (FMST K043).

Der Familienname Dissa muss ein Verschreiber sein, da es sich nicht um einen schweizerischen Familiennamen handelt. Denkbar wären stattdessen Disler oder Dissler, was auf jeden Fall auf eine Besitzerin im Kanton Luzern verweisen würde. Weniger aufwendig, aber mit denselben dürren Blüten-/Blättchenranken verziert ist eine Füsschendose aus dem Gewerbemuseum Winterthur (GMW 467) die der Füsschendose von 1809 aus Münchener Privatbesitz sehr gut entspricht. Auch hier trägt der Abschluss des rundstabigen Volutengriffes Perldekor.

Die rundstabigen Volutengriffe der Deckel, die Auflagen im Halsfeld der Unterteile und die kurzen, eher dicken, unproportioniert wirkenden Füsschen verbinden fünf weitere Füsschendosen mit dieser Keramikgruppe (BHM 6029, MAG 7304, MAHN AA 1197, MKW 177, FMST K043).

Einzelne dieser Dosen weisen Zuordnungszahlen im Inneren von Deckel und Unterteil auf. Im Verhältnis zu den normalen Langnauer Füsschendosen sprechen bei diesen Dosen auch die abweichende, flache Bodenform und die erkennbare Plumpheit für die Herstellung in einer anderen, weniger qualitätsvoll arbeitenden respektive eher «kopierenden» Werkstatt, die nach Langnauer Vorbildern arbeitete. Die Dosen vereinen zwei wichtige neue Elemente der Langnauer Keramik, die sich nach 1800 entwickelt haben: den Perldekor und die Grundengobe mit manganviolett ausschmelzenden Farbkörpern. Bei den Farbkörpern in der Grundengobe handelt es sich um feine Partikel von Eisenhammerschlag, wie sie in jeder Dorfschmiede anfallen. Fein gemahlen und der weissen Grundengobe beigemischt, werden diese dunklen Partikel durch eine leichtflüssige Bleiglasur angeschmolzen. Dies führt zu der manganvioletten Schlieren- und Streifenbildung in der Glasur. Diese Dekortechnik ist, wie der Perldekor, soweit sich das heute sagen lässt, eine Langnauer Entwicklung. Die ältesten Langnauer Keramiken, bei denen weisse Engobe mit Farbkörpern entweder vollflächig oder als dicke Marmorierungstropfen zum Einsatz kam, datieren in die Jahre 1804 und 1806.

Keramik Langnauer Art 2 in Pennsylvania

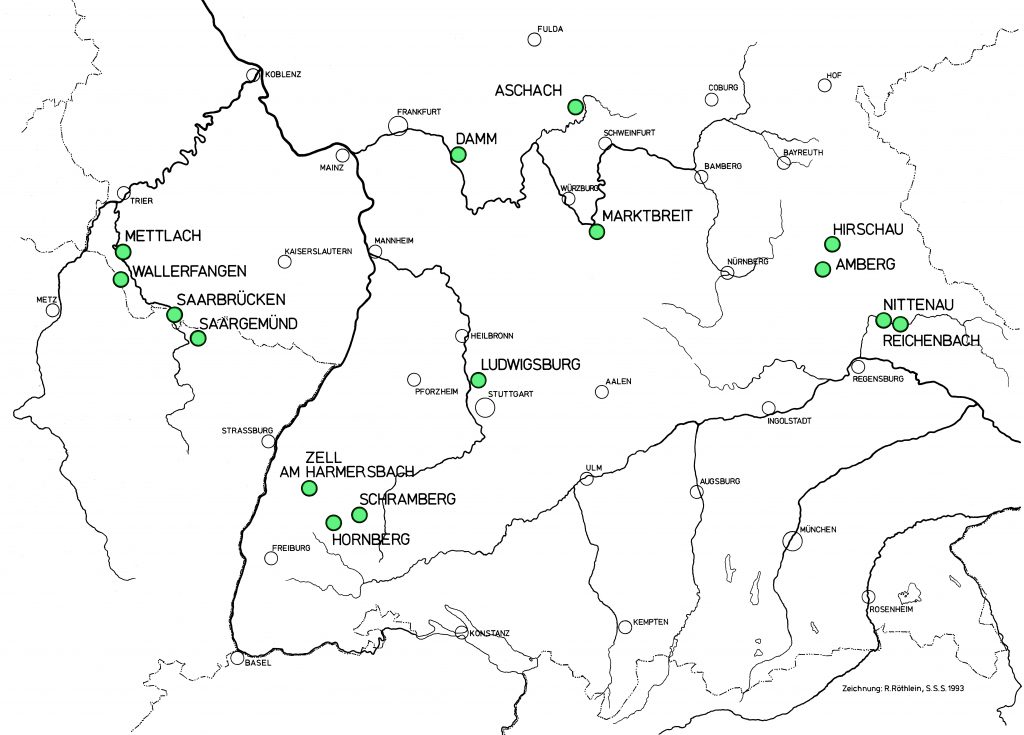

Bereits 1903 veröffentlichte Edwin Atlee Barber eine Zuckerdose, die den vorstehend beschriebenen Dosen so ähnlich ist, dass man dieselbe gestaltende Hand annehmen muss (Barber 1903, 152-153).

Barber, der im späten 19. Jahrhundert intensiv Keramik in Pennsylvania sammelte und die dortige Hafnereigeschichte erforschte, ordnet diese Dose, ohne weitere Argumente, zusammen mit einer kleinen, fast identisch bemalten Milchkanne, der Töpferei von Johann Nees (Familie auch Neesz, Nice, Neis, Nase geschrieben) in Upper Salford Township, County Montgomery, Pennsylvania, USA zu. Beide Keramiken befinden sich heute im Philadelphia Museum of Art (Garvan 1982, 192 Kat. 96 und 97).

1903 machte bereits der bedeutende französische Keramiker Marc-Louis Solon (1835–1913) Barber darauf aufmerksam, dass er diese Form häufig bei „old pottery of Switzerland“ gesehen habe (Barber 1903, 153). Barber schloss daraus, dass die Familie Nees ursprünglich aus der Schweiz auswanderte, jedoch ist dies falsch. Der Grossvater Johannes Nehs (1705-1789) stammt aus dem Elsass oder Deutschland, der Vater Heinrich Nees (1740-1819) wurde bereits in Pennsylvania geboren (auch alle folgenden genealogischen Angaben nach https://www.wikitree.com/genealogy/Nees-Family-Tree-51).

Der Töpfer Johann Nees wurde am 14.4.1775 vermutlich in Franconia Township geboren und starb am 27.10.1867. Sein Grabstein (Familienname dort „Neβ“) steht heute noch in Earlington, Montgomery County, Pennsylvania, USA, Little Zion Lutheran Church Cemetery (www.findagrave.com). Er betrieb, später auch zusammen mit seinem Sohn gleichen Namens (11.12.1814-16.9.1889; www.findagrave.com), die Töpferei im benachbarten Tylersport oder (später?) Upper Salford (Barber 1903, 107 und 136). 1850 verzeichnet ihn der Bevölkerungszensus in Upper Salford eindeutig als „potter“ (Pennsylvania, 1850, federal census, page 326: NARA Series M432, Roll 799). Johann Nees lernte das Handwerk möglicherweise in der Nachbarschaft in Milford township bei David Spinner, dessen Vater Ulrich 1739 aus Zürich zuwanderte (Barber 1903, 127).

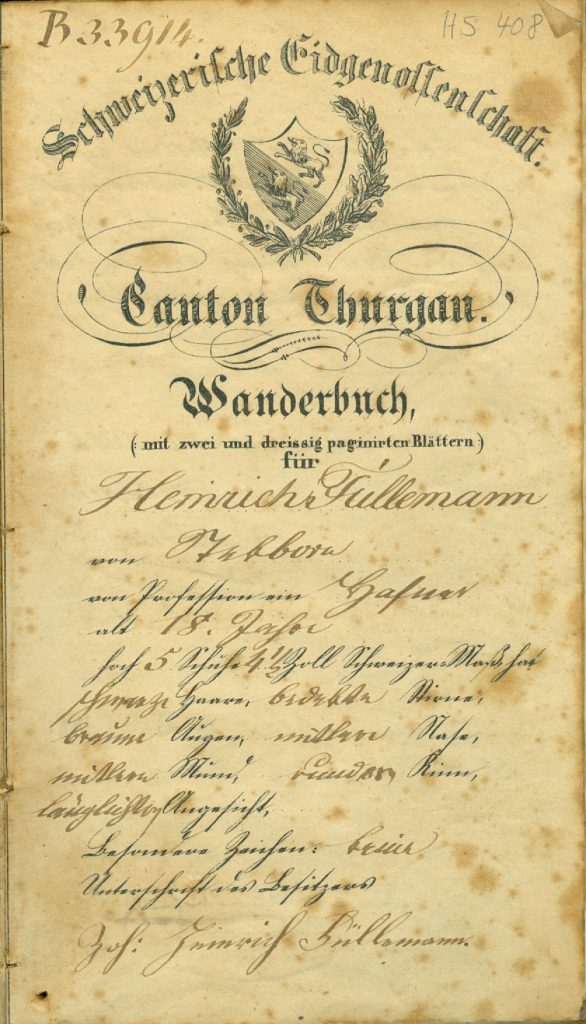

In der Töpferei Nees soll es zumindest im Jahr 1851 auch weitere Mitarbeiter gegeben haben, u.a. einen „John Leman“, der seine Töpferlehre in Langnau in der Schweiz gemacht habe (Garvan 1982, 363, 365, ohne weitere Quellenangabe). 1820 und 1840 lebte ein John Lehman zusammen mit sechs weiteren Personen zunächst in der nur etwa 20 km entfernten Upper und dann der Lower Providence Township (die gesuchte Person? Pennsylvania Census 1820, page 175, NARA 1840, page 210, NARA Series M704, Rolls 477-478) während im Census von 1850 weder für Lower Providence noch für Upper Salford Township ein Lehmann nachweisbar ist und sich auch für den Census von 1830 keine Nachweise für den ganzen Montgomery County erbringen lassen.

Johannes Leman lässt sich aufgrund eines undatierten Tellers im Philadelphia Museum of Art (Barber 1903, 177 Abb. 74; Garvan 1982, 182 Kat. 60), auf dessen Rückseite er nach der Fertigung seinen Namen eingekratzt hat, möglicherweise mit einem weiteren Töpfer aus Pennsylvania verbinden: Friedrich/Fredrick Hilde(n)brand/Heltebrand/Heldenbrand (22.3.1797-28.7.1852; genealogischer Nachweis https://www.wikitree.com/wiki/Hildenbrand-42; www.findagrave.com; auch Garvan 1982, 363).

1830 bis 1850 lässt sich Hildebrand ebenfalls in Upper Salford PA nachweisen, wobei er 1850 ausdrücklich als „Potter“ bezeichnet wird (1830 US Census; Census Place: Upper Salford, Montgomery, Pennsylvania; page 191, NARA Series: M19; Roll Number: 154; 1840, page 134, NARA Series M704, Roll Number 477; 1850, page 329, NARA Series M432, Roll 799).

Möglicherweise arbeitete er dort ebenfalls in der Töpferei von Johann Nees (Garvan 1982, 365 ohne weitere Quellenangabe). Dagegen nimmt Barber (Barber 1903, 176) an, dass der in Montgomery PA geborene Hildebrand in dem 10 km entfernten Tylersport PA seine Werkstatt gehabt habe. Die Namen seiner Eltern sind unbekannt. Eine Verbindung zwischen den Familien Nees und Hildebrand gab es dann in der nächsten Generation, denn John Nees jr. (11.12.1814-16.9.1889) heiratete 1854 Elmina Hildebrand, die Tochter von Friedrich (https://www.wikitree.com/wiki/Nase-52; ich danke Jeffrey Nase herzlich für seine Unterstützung).

Barber (1903, 177-178) hielt den oben erwähnten Teller mit dem rückseitig eingeritzten Namen Johanes Leman, zusammen mit einem weiteren Teller, der heute im Brooklyn Museum in New York verwahrt wird (Inv. 77.191.2) für Produkte von Friedrich Hildebrand. Das besondere dieser beiden Teller ist nun die Tatsache, dass sie mit Springfederdekor verziert sind, der den deutschsprachigen Töpfern in Pennsylvania ansonsten fremd zu sein scheint (vgl. die zahlreichen Teller bei Garvan 1982 bzw. Palmer Schwind 1983).

Dazu kommt das beide Teller folgenden Spruch aufweisen:

Ich liebe was fein ist,

wann schon nicht mein ist,

und mir nicht werden kann,

so hab ich doch die Freud daran.

Dieser Spruch findet sich auf Keramik aus Langnau, Kanton Bern (Heege/Kistler 2017) zwischen 1782 und 1797 immerhin neunmal, jedoch z. B. nie auf Keramik der Region Heimberg-Steffisburg (BHM 05934, BHM 24278, RML A017, MAG R175, BHM 06042, MAHN AA-1205, SfGB 052, BHM 05922, BHM 05946). Ein Langnau-Bezug muss also in irgendeiner Form existieren.

Viel wichtiger ist jedoch die Tatsache, dass die Handschrift der Tellerritzung den geritzten Inschriften der Keramik Langnauer Art 2, die oben vorgestellt wurden (vgl. vor allem den Teller von 1817, MKB VI-1436), so ähnlich ist, dass wir an ein und dieselbe ritzende Person, d.h. einen aus der Deutschschweiz in die USA ausgewanderten Töpfer denken müssen.

Leider ist es uns bisher nicht gelungen, die Lebensdaten und den Geburts- oder Wohnort eines Töpfers mit Namen Johannes Lehmann im Kanton Bern zu ermitteln. Wenn wir ihm alle Keramik Langnauer Art 2 zuordnen, so müsste er aufgrund der datierten Stücke um 1809 mit der eigenständigen Produktion begonnen haben und müsste zu diesem Zeitpunkt mindestens 20-25 Jahre alt und vermutlich verheiratet gewesen sein. Vermutlich wurde er also zwischen 1780 und 1790 geboren. Da das letzte datierte Stück aus dem Jahr 1818 stammt, dürfte er relativ bald nach diesem Zeitpunkt ausgewandert sein. Mit der Klima- und Wirtschaftskrise 1816/1817 – 1821 hätte es genug Gründe dafür gegeben.

Neue Zuweisung zu einem Töpfer: Zuckerdose Langnauer Art von Johanes Leman statt von Johann Nees!

Da für die Füsschendosen mit Perldekor und Spangenwerk gezeigt werden konnte, dass sie von derselben Hand stammen, wie die beschrifteten Objekte der Keramik Langnauer Art 2, muss auch die von Barber 1903 vorgestellte Dose demselben Hafner bzw. derselben Traditionslinie, d.h. Johanes Leman zugeordnet werden. In welcher Werkstatt Johanes Leman diese fertigte, bleibt dabei zunächst offen.

Eine Absicherung der bisherigen Zuschreibung an die Werkstatt Nees liesse sich aus meiner Sicht nur über Bodenfunde vom Produktionsort erbringen, zumal die übrigen Keramiken der Werkstatt Nees keinen Springfederdekor und eine abweichende Beschriftung aufweisen (Garvan 1982, Kat. 76-100; zahlreiche Objekte im Winterthur Museum in Delaware: Palmer Schwind 1983).

Diese Annahme hat Konsequenzen für die bislang traditionelle Zuschreibung. Eine Zuckerdose aus dem Brooklyn-Museum in New York mit Spangenwerk und Perldekor unterstreicht dies überdeutlich, ist sie auf dem Boden doch ebenfalls signiert mit dem Namenszug „Johannes Leman“. Eine Herstellung in der Werkstatt Nees wird angenommen, demnach hätte Johanes Leman dort gearbeitet (Brooklyn Museum, Inv. 57.75.18). Eine ganz ähnliche Dose wurde im Juli 2017 auf einer Auktion bei Crocker Farm versteigert (Herkunft: gekauft 1961 auf einer Auktion in Northampton County, PA). Eine ähnliche Dose verwahrt auch das Metropolitan Museum in New York (Accession Number 34.100.152a, b).

Diesem Stück kann eine weitere Dose aus dem Winterthur Museum in Delaware an die Seite gestellt werden (Palmer Schwind 1983, Fig. 190; Inv. 1960.0621), zu der es eine weitere Parallele im Mercer Museum der Bucks County Historical Society gibt (Inv. 14712: Palmer Schwind 1983, 198).

Foto: Pook & Pook Inc., Downingtown PA (sales cat.), Catalogue for The Pioneer Americana Collection of Dr. and Mrs. Donald A. Shelley, April 20-21, 2007, p. 41, Lot 154.

2007 wurde in den USA sogar eine Füsschendose versteigert, die den typologischen Zusammenhang zu den Stücken aus der Schweiz noch deutlicher werden lässt. In derselben Auktion wurde auch eine einfacher verzierte Zuckerdose verkauft, die in denselben typologischen Zusammenhang gehören dürfte.

Zusammenfassung

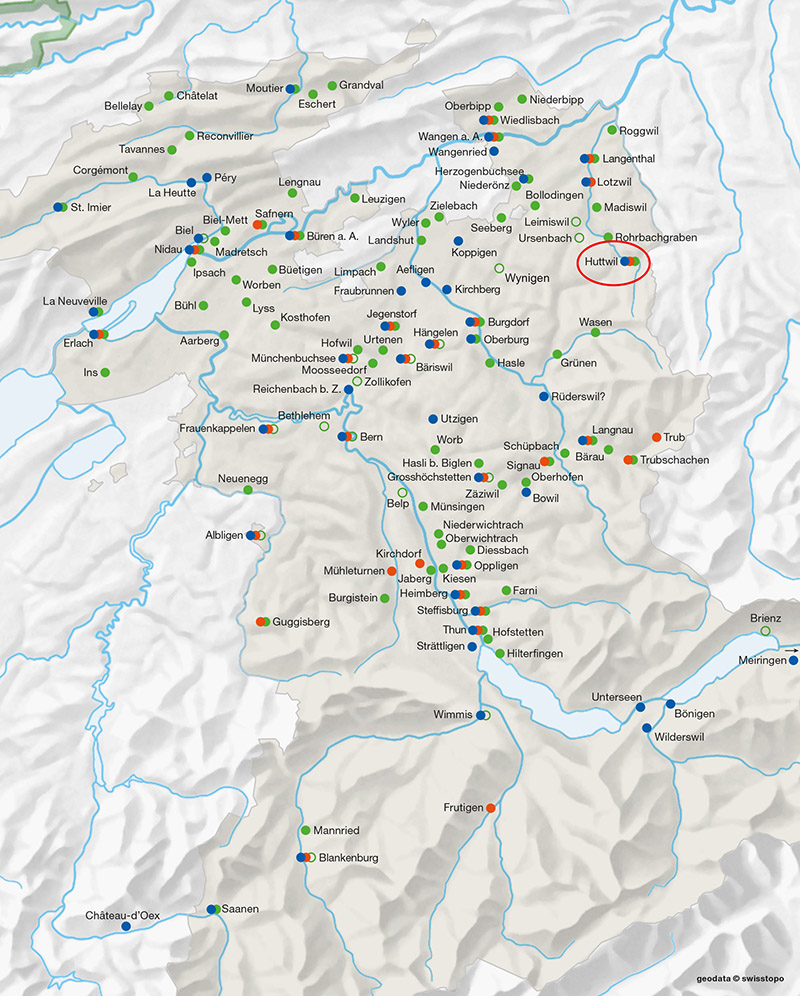

Es handelt sich bei der Keramik «Langnauer Art 2» um die Produkte einer Werkstatt, die die neuen Entwicklungen in den Langnauer Werkstätten (Füsschendosen, Farbkörper in der Grundengobe, Perldekor) zeitnah kopierend umsetzte, ohne die Langnauer Qualität auch nur annähernd erreichen zu können. Gleichzeitig wurden mit dem manganvioletten Schwämmeldekor auf dem Tellerrand Dekorelemente aufgenommen, die man ansonsten eher gerne in der Produktion im weiteren Umfeld von Bäriswil suchen würde. Vermutlich befand sich die Werkstatt aber im näheren Langnauer Umfeld. Momentan lässt sich für die Schweiz ein eindeutiger Produktionszeitraum von 1809 bis 1818 sichern.

Möglicherweise handelt es sich bei dem Töpfer um Johannes Lehmann, der anschliessend in die USA auswanderte und in Pennsylvania (Montgomery county) möglicherweise in der Werkstätten von Johannes Nees oder Friedrich Hildebrand in Tylersport oder Upper Salford weiterhin Keramik Langnauer Art fertigte.

Liste der zugeordneten Objekte aus der Schweiz:

BHM 06029

BHM 06190

FMST K043

FWMC C.1908&A-1928

GMW 467

MAG 07304

MAHN AA-1197

MAHN AA-1212

MKB VI-01436

MKW 177

SfGB 174

SNM LM-009184

Privatbesitz (4 Stücke)

Nach der Handschrift erscheint ein Teller mit Abtropfsieb aus dem Schweizerischen Nationalmuseum ebenfalls eng verwandt: SNM LM-003575.

Bibliographie

Barber 1903

Edwin Atlee Barber, Tulip ware of the Pennsylvania-German Potters. An historical Sketch of the Art of Slip-Decoration in the United States (Neuauflage 1970), New York 1903.

Garvan 1982

Beatrice B. Garvan, The Pennsylvania German Collection (Handbooks in American Art 2), Philadelphia 1982.

Heege/Kistler 2017

Andreas Heege/Andreas Kistler, Keramik aus Langnau. Zur Geschichte der bedeutendsten Landhafnerei im Kanton Bern (Schriften des Bernischen Historischen Museums 13), Bern 2017.

Heege/Liesch 2022

Andreas Heege/Andreas Liesch, Ein Emmentaler in Amerika, in: Keramik-Freunde der Schweiz Revue 136, 2022, 7-32.

Palmer Schwind 1983

Arlene Palmer Schwind, Pennsylvania German Earthenware, in: Scott T. Swank, Arts of the Pennsylvania Germans, New York 1983, 171-199.

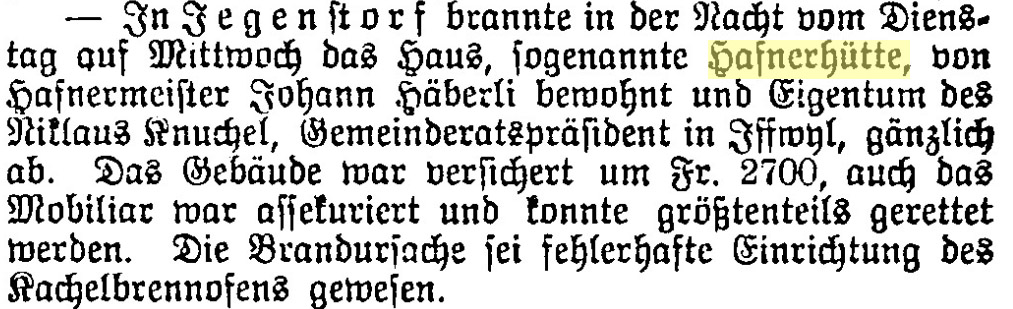

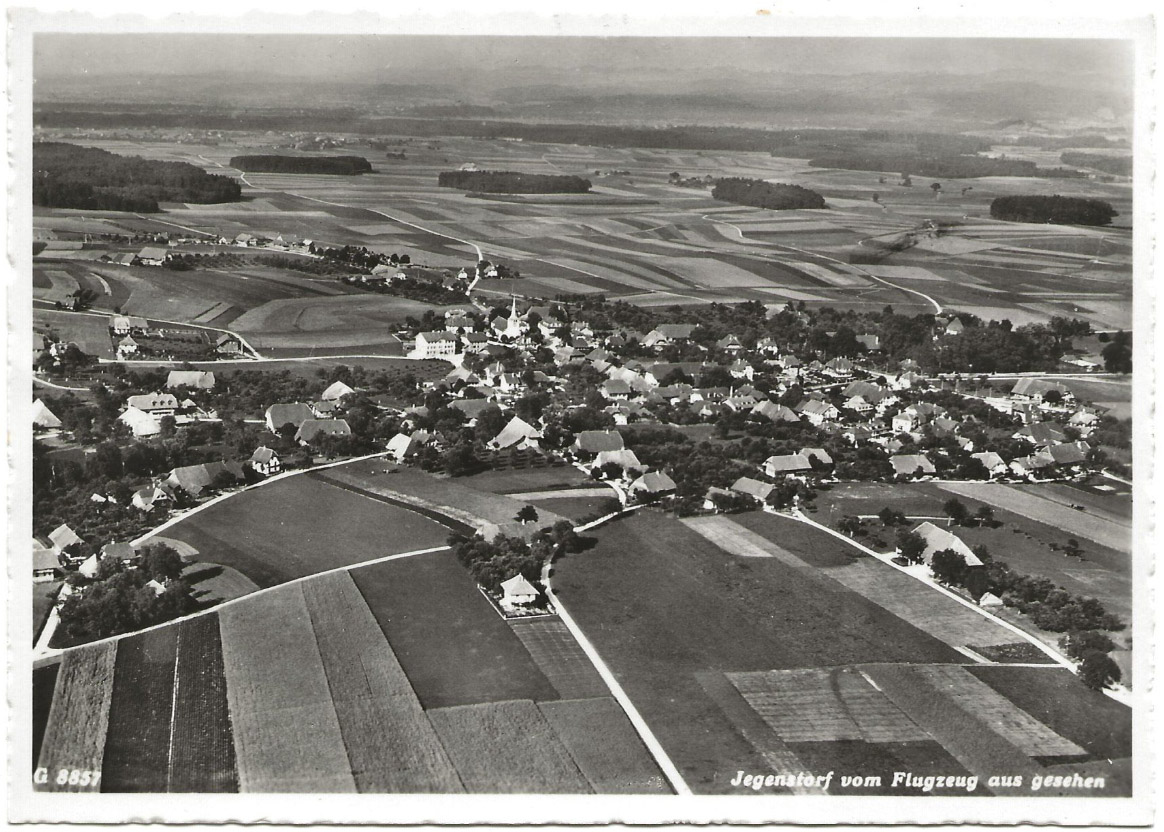

Jegenstorf vom Flugzeug aus, 1939, Blick nach Nordosten.

Jegenstorf vom Flugzeug aus, 1939, Blick nach Nordosten.