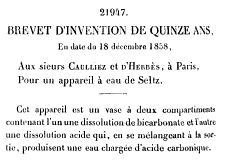

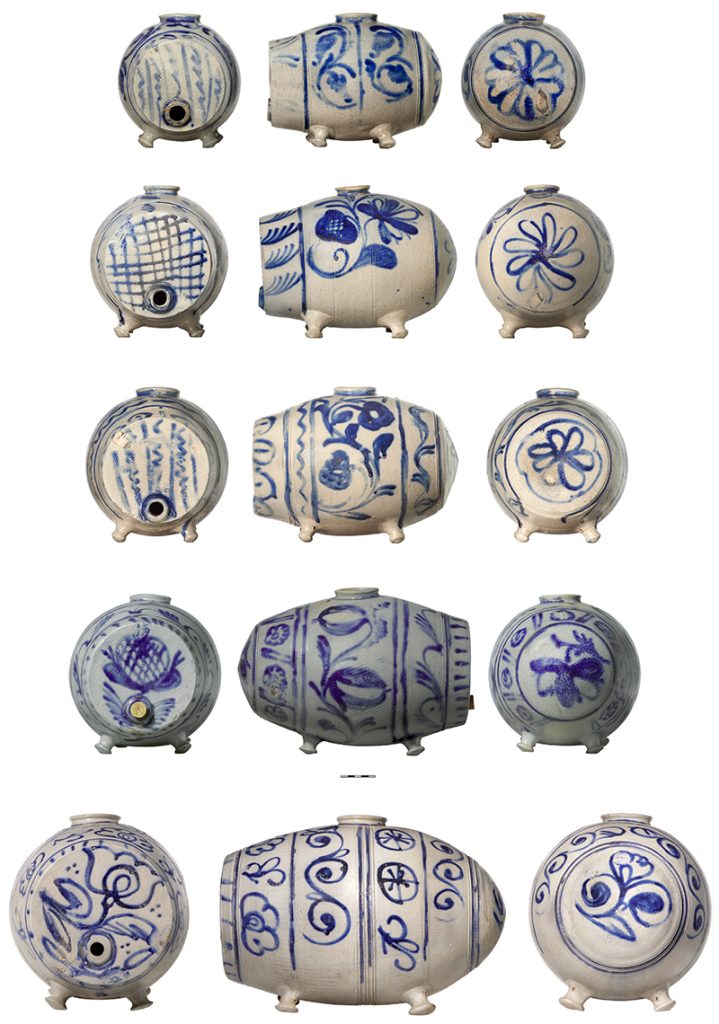

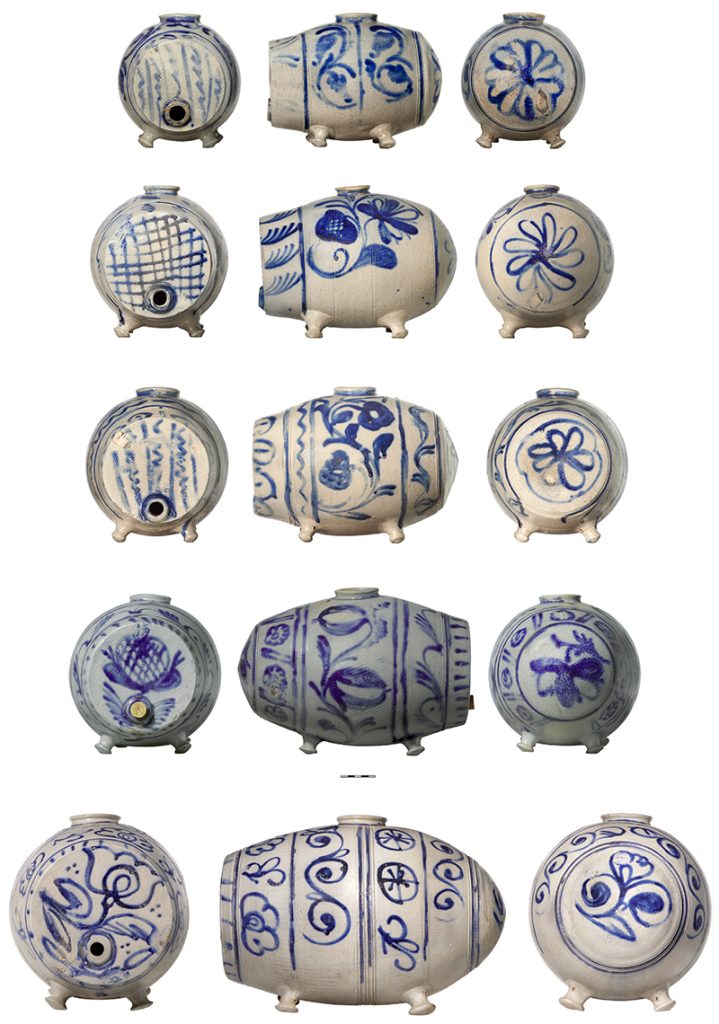

Abb. 1: Essigfässchen mit vier Füssen, typische Grössen, Formen und Dekore. Sammlung Pierre Eichenberger, Erlach (Heege 2016, Abb. 305).

Essigfässchen in CERAMICA CH

Andreas Heege, 2023

Essigfässchen (Abb. 1) wurden normalerweise zunächst als grosse, eiförmige Gefässe auf der Scheibe gedreht und dann für die Montage der Einfüllöffnung und der Füsschen auf die Seite gekippt. Das zugedrehte Ende des Fässchens ist daher spitz, der ursprüngliche Boden ist plan und trägt gelegentlich neben der Bemalung auch noch die Spuren vom Abschneidedraht von der Töpferscheibe. Auf dieser Seite befindet sich auch das ringförmig verstärkte Zapfhahn- oder Krahnenloch. Oberseitig wurde sekundär eine Einfüllöffnung (Spundloch) eingeschnitten und mit einem Verstärkungsring versehen. Auf der gegenüberliegenden, oft sekundär leicht abgeflachten Bauchseite wurden vier Füsschen (bei jüngeren Exemplaren drei Füsschen) anmontiert.

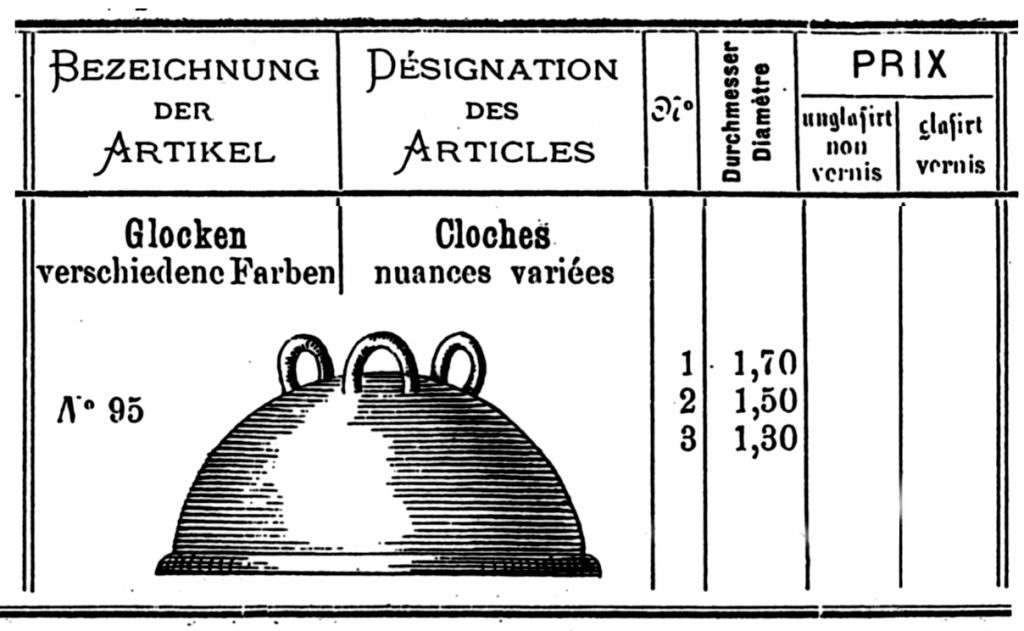

Essigfässchen wurden mit grosser Wahrscheinlichkeit in Betschdorf im Elsass oder in Töpfereien mit genealogischem Bezug zu dieser Ortschaft hergestellt. Die Frage nach der Datierung, der Herkunft und der Verbreitung dieser Gefässform wurde in der Literatur bisher nur selten behandelt (Klever 1979, 67; Klein 1989, Taf. 223; Heege 2009, 53; Heege 2013; grosse Übersicht Heege 2016, 300–309, Bd. 3, 84–98). Aufgrund der Gestaltung mit vier Füsschen finden sich statt des Begriffs Essigfässchen gelegentlich auch die in der Region Aargau/Winterthur/Schaffhausen überlieferte mundartliche Bezeichnung «Essigsau» oder «Essigsäuli» (Freundlicher Hinweis Peter Bretscher, HMTG, volkskundliche Sammlung). Diese sind nicht im «Schweizerischen Idiotikon» verzeichnet. Die französische Bezeichnung lautet unter Bezug auf die Gefässfunktion «tonnelet à vinaigre», «baril à vinaigre» oder «vinaigrier» (vgl. Abb. 10; Klein 1989, Taf. 223).

Abb. 2: Das Essigfässchen auf dem Kachelofen. Bild des Berner Malers Albert Anker, 1885 (Heege 2016, Abb. 306).

Die Funktion der Steinzeug-Fässchen mit vier Füssen kennzeichnen am besten die Bilder des Berner Malers Albert Anker. Er bildet die Fässchen zwischen 1860 und 1888 regelmässig auf dem Kachelofen stehend ab (Abb. 2; Heege 2016, 300 Anm. 3447). An vergleichbarem Ort kommen wiederholt jedoch auch in Stroh eingeflochtene grosse Glasflaschen vor, die wohl dieselbe Funktion hatten. Nach verschiedenen Darstellungen in der Literatur handelt es sich zweifellos um Essigfässchen zur häuslichen Herstellung von Obst- oder Weinessig (z. B. Krünitz 1777, Stichwort Essig; Geier 1828, 274–279; Archiv der Pharmacie 17, 1867, 163; Illustrierte Monatshefte für Obst und Weinbau 4, 1868, 330; Mayer 1895, Bd. 2, 182).

Salzglasiertes Steinzeug eignete sich dazu besonders gut, da die Essigsäure den gesinterten Scherben nicht anzugreifen vermochte und sich die Fässchen zusätzlich gut reinigen liessen. Es gibt selten jedoch auch Essigfässchen aus Irdenware, die innen nicht glasiert waren und deren Dichtigkeit wohl auf anderem Wege erreicht werden musste. Für die stehenden Essigkrüge in Bayern verwendete man geschmolzenes Pech, mit dem ansonsten auch die Bierfässer abgedichtet wurden (Grasmann 2010, 310).

Da zur Entstehung des Essigs vor allem im Winter Wärme notwendig war, erklärt sich der Platz auf dem Kachelofen. Im ländlichen und städtischen Haushalt diente Essig bis weit ins 20. Jahrhundert hinein im Rahmen der Vorratshaltung zur Konservierung von Lebensmitteln (Friedli 1914, 420–422). Daneben kam und kommt ihm noch heute in der häuslichen Medizin auch eine Bedeutung als Heilmittel zu. Grundsätzlich lassen sich alle Fässchenformen natürlich auch zur Lagerung von Schnaps oder anderen Alkoholika verwenden.

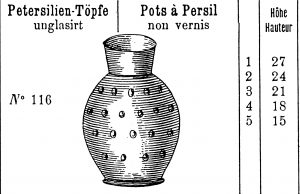

Typologisch lassen sich bei den Steinzeug-Essigfässchen aus grauem Steinzeug verschiedene Formen unterscheiden (die älteren, deutlich kleineren Steinzeugfässchen (Schnapsfässchen mit Schraubverschluss aus Zinn und teilweise ohne Auslass für einen Zapfhahn) aus sächsischer bzw. mitteldeutscher Produktion oder aus Creussen bleiben an dieser Stelle ausser Betracht. Literaturzusammenstellung Heege 2016, 302 Anm. 2451; vgl. auch Roehmer 2017):

- Fässchen auf drei oder vier Füssen stehend ( Abb. 1, nach 1800?).

- Fässchen mit Standringen (Dippold/Zühlcke/Scheja 2008, Bd. 2, 482 Kat. 182; Bastelaer 1884/1885, Taf. 18,1 und 16),

- Fässchen ohne Füsse, nur mit einer flaschenartigen Einfüllöffnung auf der Breit- bzw. Oberseite (oberösterreichische Spezialität, 19. Jahrhundert?; Kaltenberger 2009, Bd. 1, 138 Abb. 26 und 29),

Abb. 3: Essigfässchen ohne Füsse bzw. mit Stegen. Historisches Museum Speyer, Sammlung Pierre Eichenberger, Erlach, Hetjensmuseum Düsseldorf (Heege 2016, Abb. 307).

- Fässchen ohne Füsse (Abb. 3,1–2), horizontal liegend, mit Auslass auf einer der Schmal- und Einlass auf der Breit- bzw. Oberseite (ab der zweiten Hälfte des 17. bis ins 20. Jahrhundert; Heege 2016, 302, Anm. 2454, Bd. 3, 96–97),

- Fässchen mit stegartigen Standhilfen in der Längsachse des Gefässkörpers (Abb. 3,3, ein 1751 und ein 1804 datiertes Exemplar bekannt; Heege 2016, 302, Anm. 2455, Bd. 3, 96–97),

- Fässchen mit stegartigen Standhilfen quer zur Längsachse des Gefässkörpers (Abb. 3,4; 19.?/20. Jahrhundert; Heege 2016, 302, Anm. 2456, Bd. 3, 98),

Abb. 4: Stehendes Essigfass. Historisches Museum Thurgau in Frauenfeld, volkskundliche Sammlung (Heege 2016, Abb. 308).

- Fässchen ohne Füsse auf dem flachen Fassboden einer Schmalseite stehend (Abb. 4; spätes 19./20. Jahrhundert; Beispiele: Dippold/Zühlcke/Scheja 2008, Bd. 2, 481 Kat. 181, 187 und 188. Ob es sich bei diesem Typ immer um Essigfässchen handelt, ist unklar, da verschiedene Exemplare auch die Aufschrift «Jamaika Rum», «Waldbeeren» oder «Spiritus» tragen).

Die Gründe für die Ausstattung der Essigfässchen mit Füssen sind unbekannt. Möglicherweise wollte man gezielt die zusätzliche Anschaffung eines hölzernen Fassbocks einsparen, wie er bei den Steinzeugfässchen ohne Füsse unumgänglich ist.

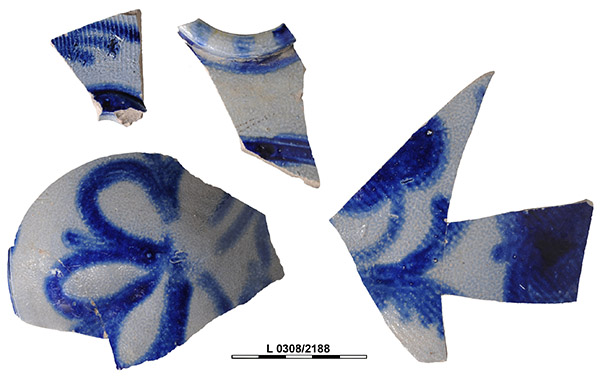

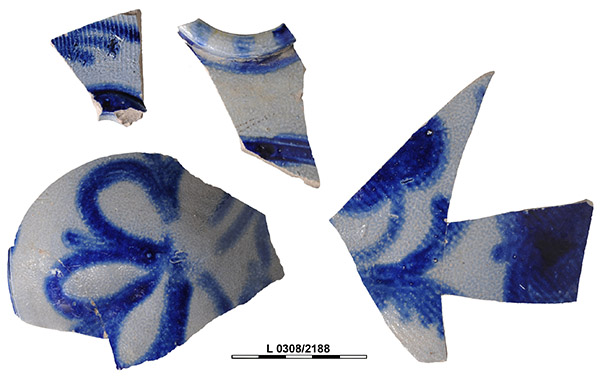

Abb. 5: Bendern. Charakteristische Scherben eines Essigfässchens aus geblautem Steinzeug (Heege 2016, Abb. 304).

Bodenfunde von Steinzeug-Essigfässchen mit Füsschen sind grosse Seltenheiten. Neben den Fragmenten von zwei bis drei Fässchen mit vier Füssen aus dem Schlossgraben von Schloss Hallwil (Heege 2016, Abb. 309) und weiteren Fragmenten aus dem Produktionsmilieu von Bad Rotenfels in Baden Württemberg (vgl. dazu Blanc 2015) sind Fragmente vom Kirchhügel bei Bendern die einzigen bekannten archäologischen Nachweise (Abb. 5). Dabei sind die Fässchen mit Füssen in den privaten und musealen Sammlungen Frankreichs (v. a. Elsass, insgesamt 23 Exemplare), der Schweiz (mehr als 67 Exemplare), Liechtensteins (drei Exemplare), Österreichs (v. a. Vorarlberg, fünf Exemplare) und Deutschlands (28 Exemplare) durchaus keine Rarität (derzeitiger Nachweisstand Heege 2016, Bd. 3, 84–98, Ergänzungen für den Kanton Graubünden: Heege 2023, 112–113, siehe auch CERAMICA CH).

Abb. 6: Spielzeug Essigfässchen. Historisches Museum Basel (Heege 2016, Abb. 310).

Die Masse der vierfüssigen Fässchen sind, soweit der Autor sie vermessen oder Daten dazu ermittelt werden konnten, sehr variabel. Die Länge schwankt zwischen 24 und 69 cm, die Höhe bis zum Rand der Einfüllöffnung zwischen 18 und 48 cm, der maximale Durchmesser zwischen 13 und 28 cm. Daneben sind ein sehr kleines Fässchen (L. 13 cm, H. 11,5 cm, Dm. max. 9,6 cm) und ein Spielzeugfässchen (L. 9 cm, H. 7,3 cm, D. max. 6,7 cm) belegt (Abb. 6; HMB Inv. 1930-82).

Abb. 7: Betschdorf, Elsass, grösstes bekanntes Essigfass, Volumen 50 Liter (Heege 2016, Bd. 3, Abb. 422).

Einzelne Fässchen tragen auf der Ober- oder der Unterseite eingeritzte oder gemalte Zahlen-Markierungen, die wohl als Wurfzahl, d. h. als Grössenmass anzusehen sind. Hierbei handelt es sich bis in die Zeit um 1918 um die Kennzeichnung einer Mengeneinheit verarbeiteter Tonmasse (Wurf), wonach im Westerwald und auch in Betschdorf die Verkaufspreise festgelegt waren. Durch ein Fässchen aus Betschdorfer Privatbesitz wird diese Annahme gestützt. Es trägt die in Sütterlin eingeritzte Angabe «2 Wurf» (Heege 2016, Bd. 3, 87 Abb. 421). Erst nach 1918 wurde im Westerwald weitestgehend auf Literangaben, die auch eingestempelt sein konnten, umgestellt (Kerkhoff-Hader 1980, 186 und 187; Dippold/Zühlcke/Scheja 2008, 37). In keinem Fall kann für die vierfüssigen Fässchen eine eingestempelte Volumenangabe in Liter belegt werden. Dies ist möglicherweise auch ein chronologischer Anhaltspunkt. Dagegen trägt das grösste bekannte vierfüssige Fässchen aus Betschdorf die in Sütterlin eingeritzte Volumenangabe «50 Liter». Es stammt aus einer Töpferei, deren letzter Inhaber im Ersten Weltkrieg fiel (Abb. 6; Heege 2016, Bd. 3, 87 Abb. 422). Ein dreifüssiges Fässchen aus dem Keramikmuseum Westerwald trägt die eingestempelte Angabe «8 L» (KMW Inv. 1311).

Im Zusammenhang mit einzelnen Fässchen haben sich auch Steckdeckel mit Knauf aus Steinzeug erhalten. Es ist davon auszugehen, dass ursprünglich alle Fässchen einen solchen Deckel besassen, der den notwendigen Luftzutritt erlaubte, aber Frucht- und Essigfliegen fern hielt. Die überwiegende Zahl der Fässchen ist mit floralen oder geometrischen Motiven kobaltblau bemalt, wobei sich die Dekorzonen rechtwinklig zur ehemaligen Drehachse befinden. Sie orientieren sich dabei gelegentlich an zusätzlich angebrachten Graten, Riefen und Rillen. Auch die beiden Enden der Fässchen sind bemalt. Die Einfüllöffnung und das Loch für den Zapfhahn können hervorgehoben sein.

Abb. 8: 1849 datiertes Essigfässchen aus der Produktion von Betschdorf. Soultz-sous-Forêts, Sammlung Edmond Trautmann (Heege 2016, Abb. 311).

Nur sehr selten finden sich überaus prachtvolle Kombinationen mit Ritz- oder Knibisdekor (Abb. 8; Strauss/Aichele 1992, 108 Kat. 160; Klein 1989, Taf. 223; Auktionshaus Lempertz Köln, Auktion 928, 2008, Los 434).

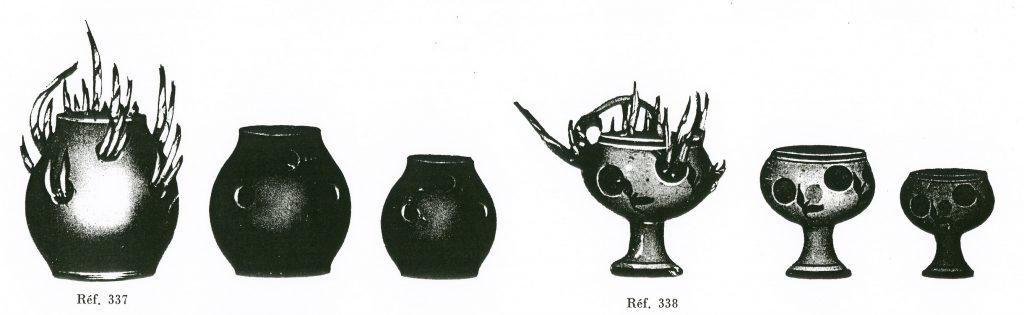

Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet und die Produktions- und Nutzungszeit der Fässchen mit vier Füssen (etwa 1800–1900?) sind momentan nur bedingt beschreibbar. Im Gegensatz zu den zahlreichen Vorkommen in der Schweiz, zu denen auch ein Spielzeug-Essigfässchen aus Basler Privatbesitz zu rechnen ist (vgl. Abb. 6), sind aus deutschen Museen bislang eher wenig Essigfässchen auf Füssen veröffentlicht worden bzw. vorhanden. Auch fehlen sie erstaunlicherweise in den um 1870 einsetzenden Musterkatalogen der Steinzeugproduzenten des Westerwaldes (Dippold/Zühlcke/Scheja 2008, Bd. 1, 137–141, Bd. 2, Kat. 184 und 185). Produktionsnachweise für Essigfässchen scheinen auch in der Region Hunsrück/Eifel zu fehlen (Kerkhoff-Hader 1980, Kat. 358 und 359; Seewaldt 1990). Im Westerwald produzierte man dagegen seit dem späten 17. Jahrhundert offenbar meist graue, geblaute oder auch manganviolett bemalte Fässchen ohne Füsse mit Auflagen-, Gabel-, Knibis- oder Ritzdekor, mit stegartigen Standhilfen quer zum Gefässkörper oder Standfässchen. Diese drei Formen finden sich auch noch in den Verkaufskatalogen des Westerwaldes. Sie wurden in Grössen von 3 bis 30 Litern offenbar noch bis in die Zeit des Zweiten Weltkrieges in grösserer Zahl gefertigt (Dippold/Zühlcke/Scheja 2008, Kat. 181, 187,188, 671, 693, 697, 703, 711, 718, 722, 729, 743, 757, 768).

Aus dem elsässischen Raum sind dagegen verschiedene Fässchen mit Füssen veröffentlicht, was für eine Produktion im Elsass, in Oberbetschdorf oder z. B. auch in Saverne sprechen könnte, obwohl Bodenfunde oder eindeutig signierte Stücke fehlen (Klein 1989, Planche 223; Faviere/Klein 1978, 62 Kat. 201; Ernewein/Dietrich-Schneider 2006, 60–63; Mahon 1988, 15 Abb. 4; Favelac o. J., 7. Weitere Fässchen im Musée de la Poterie in Betschdorf und im Musée Alsacien in Strassburg). Der elsässischen Produktion werden ohne eingehendere Diskussion auch Fässchen ohne Füsse (Fässchentyp des Westerwaldes) zugeordnet. Deren Vorkommen muss jedoch angesichts der familiären Beziehungen zwischen Oberbetschdorf und dem Westerwald nicht erstaunen (Schmitter 1965; Schmitter 1982a). Marcel Schmitter, selber Steinzeugtöpfer in Oberbetschdorf, schrieb 1965: «Fässel (barillet pour le vinaigre): Cette dernière forme tend à disparaître de l’usage courant, mais reste très appréciée par les amateurs.» (Schmitter 1965, 330).

Abb. 9: Essigfässchen des 20. Jahrhunderts mit drei Füssen, erworben auf dem Basler Flohmarkt. Basel, Privatbesitz (Heege 2016, Abb. 312).

Heute werden in der Töpferei Matthieu Remmy wieder Replikate von Essigfässchen aus salzglasiertem Steinzeug nach historischen Vorbildern gefertigt. Die in der Werkstatt heute ausgestellten Fässchen der neuesten Produktion haben jedoch nur drei Füsse, im Gegensatz zu fast allen kontrollierten Museumsstücken, die überwiegend vier aufweisen. Matthieu Remmy gab auf Befragen im Frühjahr 2012 an, dass Fässchen mit nur drei Füssen besser stehen würden als Fässchen mit vier und auch einfacher herzustellen seien. Es handelt sich daher vermutlich um eine junge Erscheinung des 20. Jahrhunderts (Abb. 9).

Abb. 10: Töpfer Fortuné Schmitter (1888–1956) aus Betschdorf und seine Frau Marie beim Ausnehmen des Brennofens und dem Putzen der fertigen Essigfässchen, ca. 1920er-Jahre (Heege 2016, Abb. 313).

Diese Annahme, sowie die Zuweisung zu Betschdorf als Produktionsort, wird zusätzlich gestützt durch eine Fotografie, die den Töpfer Fortuné Schmitter (1888–1956) und seine Frau Marie beim Ausnehmen des Brennofens und Putzen der fertigen Ware zeigt (Abb. 10). Es handelt sich nach Aussage des Enkels des Töpfers, des heutigen Werkstattinhabers Maurice Schmitter, um die Ausführung einer ganz besonders ungewöhnlichen Bestellung von 500 Essigfässchen, die, wie man auf dem Bild unschwer erkennen kann, drei Füsse und eine sehr weite Einfüllöffnung aufweisen. Das genaue Datum der Aufnahme ist nicht mehr bekannt, dürfte jedoch in den 1920er-Jahren anzusiedeln sein.

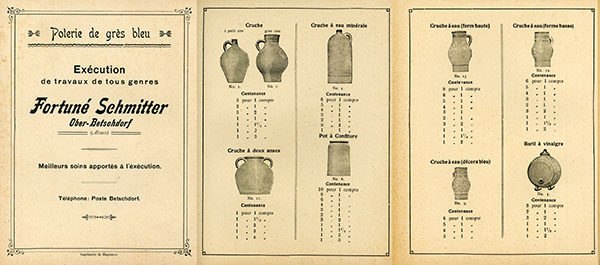

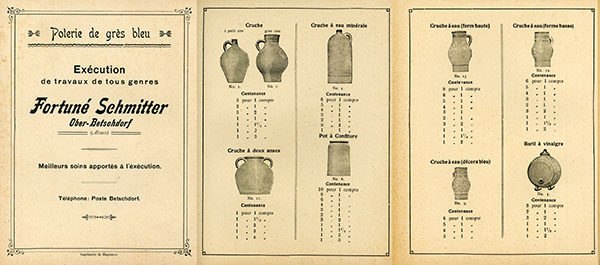

Abb. 11: Produktliste der Töpferei Fortuné Schmitter (1888–1956), undatiert, aber wohl nach 1918. Da die Titelseite des Warenverzeichnisses den Hinweis «Téléphone: Poste Betschdorf» trägt, dürfte die Liste nach 1904 (Neubau des Postamtes in Betschdorf mit Telefonanschluss) und vor der Einführung individueller Telefonnummern gedruckt worden sein. (Heege 2016, Abb. 314).

Dem entspricht auch eine in der Werkstatt heute noch verwahrte undatierte Warenliste von Fortuné Schmitter, die unter Nr. 3 «baril à vinaigre» in verschiedenen Grössen (compte) aufführt (Abb. 11), was wohl mit Wurf zu übersetzen ist. Die Rückseite der Liste erläutert: «un compte vaut à peu près 5 litres», d. h. ein Wurf entspricht etwa fünf Litern Volumen. Demnach konnten folgende Fässchengrössen bestellt werden: 1,6 l, 2,5 l, 3,3 l, 5 l, 7,5 l und 10 l.

Abb. 12: Briefkopf der Töpferei Victor Schmitter aus Betschdorf, datiert „190.“. Oben links Essigfässchen (Heege 2016, Abb. 315).

Die Bilder in dieser gedruckten Liste finden sich jedoch identisch bereits im undatierten Warenverzeichnis von Victor Schmitter (1872–1938) und auf einem «190.» datierten Briefbogen desselben Steinzeugtöpfers (Abb. 12). Da in allen Fällen dasselbe Bild das Steinzeugfässchen nur von vorne zeigt, kann nicht entschieden werden, ob es drei- oder vierfüssig ist.

Von den Fässchen, die dem Elsass zugeordnet werden, ist immerhin eines inschriftlich in das Jahr 1849 datiert (vgl. Abb. 8; Herkunft aus dem Haus der Familie Sturm in Betschdorf, Grosseltern des jetzigen Besitzers Edmond Trautmann). Ein weiteres aus dem süddeutschen Kunsthandel trägt die Datierung 1832 (Strauss/Aichele 1992, 108 Kat. 160), sodass mit einer Produktion solcher Fässchen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf jeden Fall gerechnet werden kann.

Abb. 13: Fässchen aus Irdenware, datiert 1830 und 1834. Schattenburg-Museum Feldkirch und Museum der Kulturen Basel (Heege 2016, Abb. 316).

Diese Annahme wird durch zwei Irdenware-Fässchen mit Füssen unterstützt, die wie eine Kopie der Vorbilder aus Steinzeug wirken (Abb. 13). Eines dieser Fässchen ist 1834 datiert und wurde an einem Töpferort mit typologischem Schweizbezug (Pünktchenraute, Malhorn- und Ritzdekor; d. h. z. B. Kandern oder Berneck), hergestellt (MKB Inv. VI 9426). Das zweite befindet sich im Schattenburg-Museum in Feldkirch und trägt die aufgemalte Datierung 1830 (Inv. KE III-3). Es handelt sich dabei aufgrund der Machart möglicherweise um eine lokale Produktion aus der Region Feldkirch. Die in den Museen und Sammlungen immer wieder feststellbare, erstaunlich frühe Musealisierung einzelner Steinzeugfässchen um oder kurz nach 1900 dürfte dafür sprechen, dass Essigfässchen zumindest in der Schweiz bereits im späten 19. Jahrhundert zunehmend unmodern wurden, selbst wenn die Produktion im Elsass offenbar noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts andauerte.

Abb. 14: Essigfässchen mit dem Hafnernamen «Braun» aus einem ehemaligen Krugbäckerhaus in Krughütte bei Gersweiler. Privatbesitz (Heege 2016, Abb. 317).

Ein Fässchen, das aus einem ehemaligen Krugbäckerhaus in Krughütte bei Gersweiler stammt und sich bis vor kurzem noch dort in Privatbesitz befand (Abb. 14), könnte ein Hinweis sein, dass an der Herstellung dieser Fässchen auch andere Steinzeug-Produktionsorte beteiligt waren (Trepesch 2001, 103, Kat. 13). Das Fässchen trägt den aufgemalten Hafnernamen «Braun» (zu den Hafnern der Familie Braun in Krughütte vgl. Büch 1965; Rixenecker 1973). Es muss in diesem Zusammenhang jedoch auf die engen familiären Beziehungen der Steinzeugtöpfer von Krughütte, Saverne und Betschdorf sowie Rohrbach und Bad Rotenfels hingewiesen werden (Schmitter 1982b; Spiegel 1969, 264 und 265; Moser 1991; Moser 1996; Blanc 2015). Dies erklärt vielleicht die fünf Essigfässchen im Historischen Museum in Speyer.

Abb. 15: Gemarktes Essigfässchen aus der Produktion von Oppenau in Baden-Württemberg. Liechtensteinisches Landesmuseum Vaduz (Heege 2016, Abb. 318).

Der einzige gesicherte Hinweis auf eine Fertigung ausserhalb von Betschdorf ist ein gemarktes Fässchen (Abb. 15) aus der Fabrik Oppenau im mittleren Schwarzwald (LLM Inv. 2007/88). Es hat eine Gesamtlänge von 25 cm, eine Höhe von 19,5 cm von der Standfläche bis zum Rand der Einfüllöffnung und einen maximalen Durchmesser von 18,2 cm. Das Füllvolumen beträgt 4,2 l. Der Körper des Fässchens ist durch umlaufende Rillen in Zierzonen gegliedert, die einerseits flächig geblaut oder unverziert belassen wurden oder andererseits unterschiedlichen vegetabilen Dekor tragen. Das zugedrehte, rundliche Ende trägt ein Blumenmotiv, das flache Ende mit den Abschneidespuren trägt Kreisbögen und eine stark stilisierte Blüte in der Mitte. Auf der Oberseite über dem runden Ende wurde vor der Bemalung eine «2» eingeritzt (Wurfzahl). Auf der Gefässschulter direkt über der Auslassöffnung wurde vor dem Brand ein Siegel oder ein Petschaft etwas unsauber eingedrückt. Dessen Durchmesser beträgt etwa 2,8 cm. Es trägt die Umschrift «FABRIK OPPENAU» und zeigt das gekrönte, grossherzoglich-badische Wappen. Von Oppenau ist nur ein weiteres gemarktes Objekt bekannt. Es befindet sich im Augustinermuseum in Freiburg im Breisgau (Inv. 8571: Blanc 2013b, 41 Abb. 24; Blanc 2013a, 421 Abb. 10 und 11). Die Steinzeugfabrik in Oppenau wurde 1824 eröffnet und in den folgenden Jahren auch mit personeller Unterstützung aus Betschdorf betrieben, was die Produktion dieses Gefässtyps erklären dürfte.

Erst in allerjüngster Vergangenheit konnten im Zusammenhang mit Fehlbrandmaterial der «Reichsgräflich von Hochbergischen Stein-Geschirr-Fabrik» in Bad Rotenfels (1802–1816), deren enge Beziehungen zu Betschdorf schon seit längerer Zeit bekannt sind, ebenfalls Fragmente von Essigfässchen gesichert werden, was den angenommenen Produktionsbeginn um 1800 zusätzlich argumentativ stützt (Blanc 2015).

Das Absatzgebiet der vierfüssigen Essigfässchen ist beim momentanen Forschungsstand wohl mit Elsass, Oberrhein, Teilen der ehemaligen Kurpfalz, Südwestdeutschland, Deutschschweiz, Teilen der Westschweiz sowie Liechtenstein und angrenzenden Bereichen Vorarlbergs zu umreissen. Keine Nachweise scheint es bislang für den gesamten nordwestdeutschen Raum, die Region Trier, Hessen, Thüringen, Sachsen, den bayerischen bzw. oberbayerischen Raum, das Allgäu und Südtirol zu geben. Unklar ist vor allem, wie weit der Absatz nach Württemberg und Vorarlberg hineinreichte, ob er den tirolerischen Raum erreichte und wie weit er im Westen auch weitere Teile Frankreichs umfasste.

Schnaps und Essigfässchen als Film-Ausstattung (Nachweis für Nutzung in Bayern? Ab Minute 9:35)

Dank

Ich danke Maurice Schmitter, Betschdorf, für die freundlichen Informationen sowie die Überlassung des Bildes Abb. 10 und des Warenverzeichnisses Abb. 11. Dank geht auch an Patrick Schlarb für den Hinweis auf Abb. 14 und Eva Blanc für wichtige Diskussionen rund um das Fässchen Abb. 15.

Bibliographie:

Bastelaer 1884/1885

Désiré-Alexandre van Bastelaer, Les grès wallons. Grès-céramique-orné de l’ancienne Belgique ou des Pays bas, improprement nommés Grès-flamands, Mons, Bruxelles 1884/1885.

Blanc 2013a

Eva Blanc, Die Steinkrugfabrik in Oppenau (1824-1878/80), in: Die Ortenau. Zeitschrift des Historischen Vereins für Mittelbaden 93, 2013a, 403-428.

Blanc 2013b

Eva Blanc, Die Steinkrugfabrik in Oppenau (1824–1878/80). Geschichte und Erzeugnisse (online-publikation: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-opus-68999), Tübingen 2013b.

Blanc 2015

Eva Blanc, Die keramischen Erzeugnisse der Reichsgräflich von Hochbergischen „Stein-Geschirr-Fabrik“ in Rotenfels (1802-1816). Tübingen 2015.

Büch 1965

Carl Büch, Die Krug- und Kannenbäcker von Krughütte, in: Saarbrücker Hefte 22, 1965, 31-42.

Dippold/Zühlcke/Scheja 2008

Christine Dippold/Sabine Zühlcke/Dagmar Scheja, Westerwälder Gebrauchsgeschirr von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1960er Jahre. Teil 1: Texte und Firmenverzeichnis. Teil 2: Katalog der Gefässe und Nachdrucke ausgewählter Warenverzeichnisse, Nürnberg 2008.

Ernewein/Dietrich-Schneider 2006

Jean-Louis Ernewein/Caroline Dietrich-Schneider, La poterie de grès au sel, Haguenau 2006.

Favelac o. J.

Pierre-Marie Favelac, Poteries rustiques Saint-Ouen l’Aumône o. J.

Faviere/Klein 1978

Jean Faviere/Georges Klein, Grès traditionnels d‘ Alsace et d’ailleurs. Katalog zur Ausstellung, Strasbourg 1978.

Friedli 1914

Emanuel Friedli, Bärndütsch als Spiegel bernischen Volkstums, Vierter Band: Ins (Seeland 1. Theil), Bern 1914.

Geier 1828

Peter Philipp Geier, Lehrbuch der Landwirthschaft, Sulzbach 1828.

Grasmann 2010

Lambert Grasmann, Die Hafner auf dem Kröning und an der Bina, Straubing 2010.

Heege 2009

Andreas Heege, Steinzeug in der Schweiz (14.–20. Jh.). Ein Überblick über die Funde im Kanton Bern und den Stand der Forschung zu deutschem, französischem und englischem Steinzeug in der Schweiz, Bern 2009.

Heege 2013

Andreas Heege, Essigsäuli-Essigfässchen-baril à vinaigre-vinaigrier. Eine elsässische Keramik-Sonderform aus Steinzeug „Westerwälder Art“, in: Harald Siebenmorgen, Blick nach Westen. Keramik in Baden und im Elsass. . 45. Internationales Symposium Keramikforschung Badisches Landesmuseum Karlsruhe 24.8.-28.8.2012, Karlsruhe 2013, 99-105.

Heege 2016

Andreas Heege, Die Ausgrabungen auf dem Kirchhügel von Bendern, Gemeinde Gamprin, Fürstentum Liechtenstein. Bd. 2: Geschirrkeramik 12. bis 20. Jahrhundert, Vaduz 2016.

Heege 2023

Andreas Heege, Keramik der Neuzeit in Graubünden, in: Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 80, 2023, 77-134.

Kaltenberger 2009

Alice Kaltenberger, Keramik des Mittelalters und der Neuzeit in Oberösterreich (Nearchos 17 = Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich, Folge 23), Innsbruck 2009.

Kerkhoff-Hader 1980

Bärbel Kerkhoff-Hader, Lebens- und Arbeitsformen der Töpfer in der Südwesteifel. Ein Beitrag zur Steinzeugforschung im Rheinland (Rheinisches Archiv 110), Bonn 1980.

Klein 1989

Georges Klein, Poteries populaires d’Alsace, Strassburg 1989.

Klever 1979

Ulrich Klever, Alte Küchengeräte, München 1979.

Krünitz 1777

Johann Georg Krünitz, Oeconomische Encyclopädie, oder allgemeines System der Staats-Stadt-Haus- u. Landwirthschaft, in alphabetischer Ordnung, Bd. 11, Berlin 1777.

Mahon 1988

Catherine Mahon, Elsässische Tonwaren, Betschdorf, Souflenheim, Molsheim 1988.

Mayer 1895

Adolf Mayer, Lehrbuch der Agrikulturchemie in Vorlesungen, Heidelberg 1895.

Moser 1991

Hans-Jürgen Moser, Bad Rotenfels. Bilder und Texte aus vergangenen Tagen, Ettlingen 1991.

Moser 1996

Hans-Jürgen Moser, Reichsgräflich-Hochbergische Tiegel- und Steingeschirrfabrik, in: Verein für Kultur- und Heimatgeschichte Bad Rotenfels e.V. und Stadt Gaggenau (Hrsg.), Schloss Rotenfels. Von der Schmelz zur Landesakademie, Bad Rotenfels 1996, 28-33.

Rixenecker 1973

Albrecht Rixenecker, Die Einwohner von Klarenthal-Krughütte, 1662-1830 (Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für saarländische Familienkunde im Historischen Verein für die Saargegend e.V., Sonderband 6), Klarenthal 1973.

Roehmer 2017

Marion Roehmer, Vivat! – Ein Trinkfässchen im Bestand des Clemens-Sels-Museums Neuss, in: Christoph Rinne/Jochen Reinhard/Eva Roth Heege u.a., Vom Bodenfund zum Buch. Archäologie durch die Zeiten. Festschrift für Andreas Heege (Historische Archäologie, Sonderband ), Bonn 2017, 307-313.

Schmitter 1965

Marcel Schmitter, La poterie de grès d´Alsace, in: Artisans et ouvries d´Alsace (Publications de la Société d´Alsace et des régions de L´Est IX), Strasbourg 1965, 325-334.

Schmitter 1982a

Marcel Schmitter, Die elsässischen Steinzeugtöpfer, in: Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde 24, 1982a, 37-64.

Schmitter 1982b

Marcel Schmitter, Origine des potiers de gres d’Alsace, in: Bulletin du cercle genealogique d’Alsace 60, 1982b, 565-574.

Seewaldt 1990

Peter Seewaldt, Rheinisches Steinzeug. Bestandskatalog des Rheinischen Landesmuseums Trier, Trier 1990.

Spiegel 1969

Hans Spiegel, Eine Betrachtung zur Geschichte des Steinzeugs und ein Beitrag zur Geschichte der Pfälzischen und Saarlandischen Produktionsstätten (mit Beispielen aus den Sammlungen des Historischen Museums der Pfalz), in: Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz 67, 1969, 256-273.

Strauss/Aichele 1992

Konrad Strauss/Frieder Aichele, Steinzeug (Battenberg Antiquitäten-Kataloge), Augsburg 1992.

Trepesch 2001

Christof Trepesch, Steinzeug aus Krughütte, in: Peter Nest, Glas und Ton für Kunst und Lohn. Ein kulturgeschichtlicher Überblick von Saarbrücken bis Völklingen und Warndt, Saarbrücken 2001, 97-105.