Palazzo de Bassus Mengotti

Via da Spultri 270

7742 Poschiavo

081 834 10 20

info@museoposchiavino.ch

Keramik des Museo Poschiavino in CERAMICA CH

Das Talmuseum im Palazzo de Bassus-Mengotti sammelt und stellt die Zeugnisse der vielfältigen Geschichte, Kultur, Kunst und sozialen Verhältnisse der Vergangenheit des Puschlavs aus. Damit soll verhindert werden, dass diese in Vergessenheit gerät und ihr ein würdiger Platz in der künftigen Erinnerung geschaffen werden. Das Tal war stets für Einflüsse sowohl von Norden als auch von Süden offen.

Das Puschlav ist eines der italienischsprachigen Südtäler im Kanton Graubünden. Vom Oberengadin aus erreicht man es über den Berninapass, vom heute italienischen, bis 1797 bündnerischen Veltlin über das im äussersten Süden des Tales gelegene Campocologno. Einen Zugang gibt es auch vom italienischen Livigno über die Fuorcola di Livigno. Entsprechend der Topographie bildete das Tal immer eine wichtige Verbindung zwischen dem italienischsprachigen Süden und dem rätoromanischen oder deutschsprachigen Graubünden im Norden.

Zwischen etwa 1100 und 1300 übten die Herren von Mazzo-Venosta die Herrschaftsrechte über das Tal aus. Als Lehensträger der Bischöfe von Chur übernahmen sie 1284 die Hochgerichtsbarkeit, während die Stadt Como die Niedergerichtsbarkeit ausübte und einen Stadthalter einsetzte. Bereits im Jahr 1408 unterstellten sich die Talbewohner der Gerichtshoheit des Bischofs von Chur und traten dem Gotteshausbund bei. Die Eroberung des Veltlins durch die Bündner im Jahr 1512 machte das Puschlav zu einem wichtigen Durchgangsort für den Handel und den Weintransport. Nach der Reformation prägten bis ins 20. Jahrhundert starke Gegensätze zwischen einer örtlichen katholischen Landbevölkerung und im Hauptort Poschiavo konzentrierten reformierten Familien die Lebenswelt im Puschlav. Die Auswanderung, vor allem als international tätige Zuckerbäcker, verhalf im 19. Jh. vielen reformierten Familien zu einem beachtlichen Wohlstand. Diese Minderheit war aus konfessionellen Gründen enger mit den protestantischen Tälern Nordbündens verbunden. Erst mit dem Bau der Strasse über den Berninapass (1842-1865) und dem Bau der Berninabahn (1908-1910) öffnete sich das Tal den modernen Handelsströmen und dem Tourismus.

Das Museo Poschiavino wurde am 2. April 1950 von der Sektion Poschiavo der Vereinigung Pro Grigioni Italiano gegründet, mit der Absicht, die Talbevölkerung für ihr vielfältiges Kulturgut zu sensibilisieren und Dokumente und Gegenstände betreffend Leben, Arbeit und Auswanderung der lokalen Bevölkerung zu sammeln. Ab 1953 fand die immer grössere Sammlung in drei Räumen im Erdgeschoss des Gemeindehauses ihren Platz. 1971 wurde die einfache Gesellschaft des Museo Poschiavino in eine Stiftung umgewandelt, welche der Aufsicht des Kantons Graubünden untersteht. Ab 1976 befand sich die Sammlung provisorisch im Haus Olgiati, Plazola.

Der heutige Museumsstandort, der Palazzo de Bassus-Mengotti, konnte 1982 erworben und anschliessend renoviert und umgebaut werden. Der Palazzo wurde 1655 im Auftrag von Tommaso de Bassus gebaut und gelangte später in den Besitz der Familie Mengotti. Nachdem bis ins 19. Jahrhundert immer wieder wichtige Umbauten erfolgten, präsentiert er sich seit seiner Wiedereröffnung am 18. Mai 1985 als ein Gebäude von beachtenswertem künstlerischem und architektonischem Wert. Ein grosser Innenhof im Erdgeschoss, die Kapelle, schlichte, eingewölbte Korridore, gepflegte Stuben mit Holzverkleidungen und Kassettendecken, grosszügige Küchen mit Kaminen, ein Schlafzimmer und Badezimmer empfangen die Besucher in einer Umgebung, die den Wohnstil der wohlhabenden Puschlaver Familien der letzten Jahrhunderte widerspiegelt. Seit Ende September 2013 werden auch die kostbaren ethnologischen Sammlungen der Gemeinde Poschiavo (etruskische und indische Objekte) im Talmuseum gezeigt.

Das Museum hat noch einen weiteren Museumsstandort, die Casa Tomé (MPO-CT). Diese zählt zu den ältesten und besterhaltenen Bauernhäuser des Alpenraums (Jochum-Siccardi/Nay/Rutishauser 2011). Die Ursprünge des Hauses reichen bis ins Mittelalter zurück (Baudatum 1357/58 ). Das Haus befindet sich mitten im Ortskern von Poschiavo. Die Casa Tomé war bis 1992 von den Schwestern Luisa, Rosina, Ida und Marina Tomé bewohnt. Sie ist ein seltenes Zeugnis der bäuerlichen Kultur und eines tendenziell armen, zurückgezogenen Lebensstils, der nunmehr überholt ist. Sie ist weitgehend in ihrem Ursprungszustand erhalten geblieben, denn über Jahrhunderte gab es weder innen noch aussen grosse Veränderungen. Seit 1993 steht das Haus unter Denkmalschutz. 2002 wurde es von der Stiftung Ente Museo Poschiavino erworben. 2007 wurde es als zweiter Museumssitz nebst dem Palazzo de Bassus-Mengotti der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die beiden Museumsstandorte spiegeln jetzt die zwei Gesichter der Puschlaver Gesellschaft: Auf der einen Seite die bäuerliche Realität, die das Leben im Tal bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts geprägt hat, und auf der anderen Seite die wenigen wohlhabenden Familien, die zur Gestaltung des politischen, sozialen und kulturellen Lebens im Valposchiavo beigetragen haben.

Aus dem Inventar des Museo Poschiavino wurden insgesamt 167 Keramiken dokumentiert, die ein erstaunlich vielfältiges, aber inhomogenes Bild bieten, das sich erst auf den zweiten Blick und mit kulturhistorischen Hintergrundinformationen besser erschliesst. Der Museumsbestand umfasst überwiegend Tafel- und Vorratsgeschirr. Kinderspielzeug aus Keramik (MPO 10039-01, MPO 10039-02, MPO 13107) und ein Musikinstrument (MPO 10003) eines Puschlaver Studenten in Heidelberg sind ebenfalls vertreten.

Erstaunlich sind (angesichts der geographischen Lage des Tales) das weitgehende Fehlen italienischer Keramik (MPO 10495 aus Albisola, Ligurien oder Vallauris, Südfrankreich?; vgl. MRS 1988.3330, MRS 1988.332, MRS 1988.342; MB 0597) oder Fayencen des 18. oder 19. Jahrhunderts, die Internationalität der Porzellane, des Steinguts und des Steinzeugs des 19. und 20. Jahrhunderts und die „Armut“ der vorhandenen Irdenwaren. Museal stehen der Keramik zahlreiche Geschirre aus anderen Materialien wie Holz, Blech oder Lavez gegenüber. Diese spiegeln vermutlich weit eher die Lebensrealität der armen, katholischen Bauernfamilien des Puschlav im 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

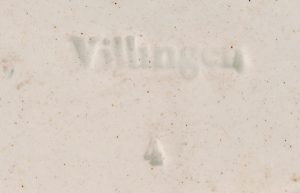

Leider wird der kulturhistorische Wert eines kleineren Teils der Objekte durch fehlende Herkunftsangaben im Inventar etwas geschmälert, da immer wieder auch nicht mehr im Tal lebende Personen dem Museum Objekte geschenkt haben. Die tatsächliche lokale Nutzung z.B. der schönen Serie von Irdenware-Kaffeetassen (MPO 10312 – MPO 10319) des späten 19. Jahrhunderts aus der Deutschschweiz (Berneck SG oder Region Heimberg-Steffisburg BE), eines Milchtopfes mit Farbkörper in der Grundengobe (MPO 10865) oder einer süddeutschen Kaffeekanne (MPO 10337, vgl. Heege 2016, 162-169, 222-223) kann daher zur Zeit nur angenommen werden.

Der Handel mit Keramik „Heimberger Art“ (aus der Region Berneck SG?) bis fast nach Italien kann jedoch anhand von zwei kleinen Terrinen gesichert werden, die aus einem Haushalt in Brusio stammen (MPO 15196 und 15197).

Manganglasiertes Geschirr, wie immer ohne Herstellermarken, ist ebenfalls mit Kaffeekannen, Kuchenformen und Kaffeeschalen vertreten (MPO 10341, 10398 – aus Brusio, 10400 – aus Brusio). Dies sind die üblichen, auch im sonstigen Graubünden weit verbreiteten Typen, wie sie z.B. auch die Museumssammlung des Rätischen Museums beinhaltet. Dagegen fanden sich zwei Schüsseln, die formal deutlich vom bisherigen Formenspektrum abweichen (MPO 10401, 10402). Sollte es sich hier um italienische Importe handeln?

Für zwei spritzdekorierte Irdenwaren (MPO 10338 und 14408) lässt sich, wie bei einem einfach verzierten Irdenwareteller (MPO 12370) und einer ungewöhnlichen Schüssel (MPO 10393) der Herstellungsort leider ebenfalls nicht genauer festlegen. Bei der Schüssel ist aufgrund der Glasurfarbigkeit eine Herkunft aus der Genferseeregion bzw. dem Kanton Waadt nicht ganz auszuschliessen, jedoch gibt es ähnlich arbeitende Keramikbetriebe auch im übrigen Frankreich. Die drei letztgenannten Inventarnummern stammen aus einem Haushalt in Poschiavo.

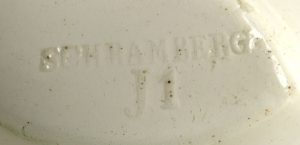

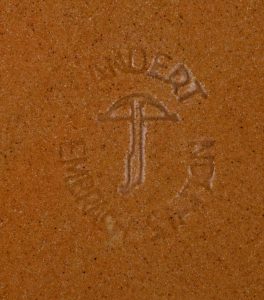

Unter den Irdenwaren des 20. Jahrhunderts befinden sich auch zwei Gruppen, die ansonsten in Graubünden ebenfalls weit verbreitet sind. Im ersten Fall handelt es sich um sehr gut verarbeitete, vermutlich überdrehte und gegossene Ware, die man am ehesten in einer Keramikfabrik oder einem sehr grossen, quasi industriell arbeitenden Handwerksbetrieb erwarten würde. Charakteristischerweise ist bei den Tellern, Platten und Schüsseln immer auch der Boden glasiert, die Innenseite kann auch weiss engobiert sein und unterschiedliche Dekore tragen. Die vorliegenden Stücke tragen keine Herstellermarken (MPO 10403, MPO 14399 – aus Brusio). Bislang verweist nur eine einzige gemarkte Schüssel aus dem Rätischen Museum (RMC H1984.944) auf zumindest einen potentiellen Hersteller dieser Ware, die Firma Landert in Embrach ZH.

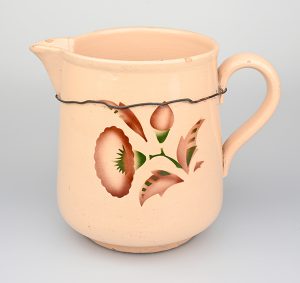

Die zweite Gruppe ist ebenfalls auf quasi industriellem Niveau gefertigt, doch scheint sie durchweg mit einer rosa- bis beigefarbigen Grundengobe versehen zu sein (MPO 15387 – aus Brusio, 18001 – aus Poschiavo, vgl. auch die Stücke aus der Casa Tomé). Auch hier ist die Qualität der Glasur gut. Es begegnen typische Pinsel- oder Schablonendekore der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Abgesehen von Grössenzahlen fehlen jegliche Herstellermarken. Eine Herstellung in Deutschland oder der Schweiz ist wahrscheinlich.

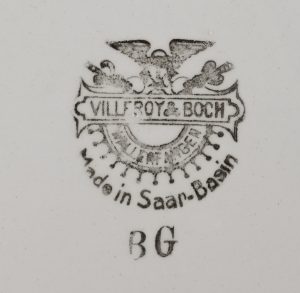

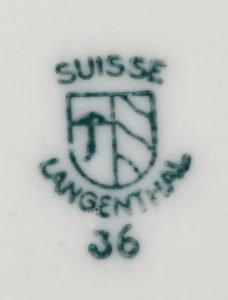

Kaffee und alle sonstigen Getränke (auch Wein) trank man in einfachen Haushalten des Puschlav gerne aus Näpfen oder kleinen Kaffeeschalen aus Steingut oder Porzellan, wovon das Museum eine ganze Reihe verwahrt (MPO 10408, 10409, 10410, 15426 und 15433 – aus Brusio, 16633), darunter befinden sich erstmals auch solche aus Italien, jedoch gibt es auch Produkte aus Sarreguemines (Saargemünd, Utzschneider & Co.) oder aus der Porzellanfabrik Langenthal im Kanton Bern. Aufgrund der Qualität der Keramik haben wir es auch hier mit einfacher, preiswerter Massenware zu tun, die regelhaft einzeln gekauft und genutzt wurde.

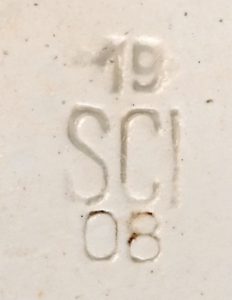

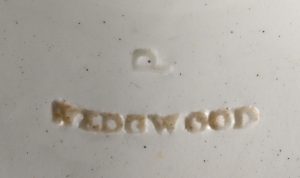

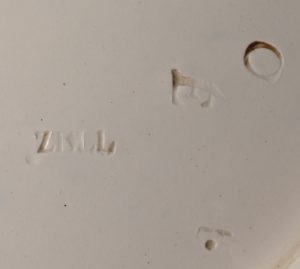

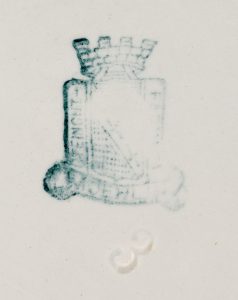

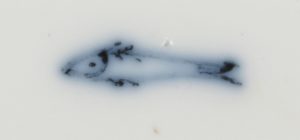

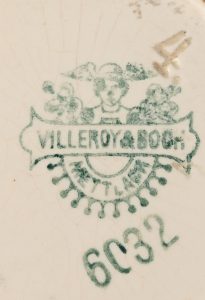

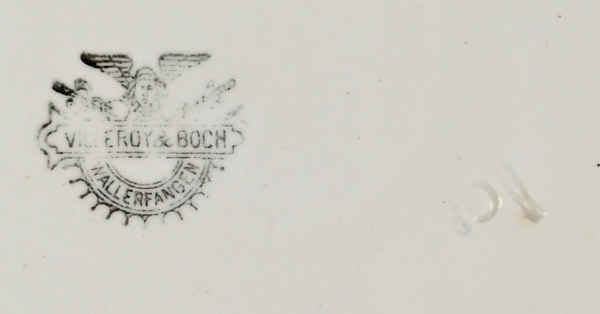

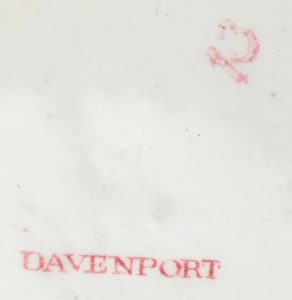

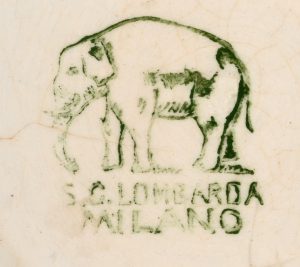

Das ist bei den wenigen vorhandenen Steinguttellern und sonstigen Gebrauchsobjekten nicht anders. Auch hier haben wir keine grösseren Serien, sondern wie in der Casa Tomé, immer einzelne Stücke, die möglicherweise sogar als „second Hand“-Gebrauchsgegenstände den Weg auf die Bauernhöfe und später ins Museum fanden (MPO 10387 – Herstellung Mailand, MPO 10388 – Herstellung Limoges?, MPO 10389 – aus Poschiavo, Herstellung wohl in England, MPO 10390 – Auftragsherstellung für einen Basler Grosshändler in England, MPO 10391 – Herstellung Mailand, MPO 10392 und MPO 10923- Herstellung in Sarreguemines in Frankreich, MPO 10450 und MPO 10924 – Herstellung in Möhlin im Kanton Aargau und MPO 18024 – Herstellung in Wallerfangen im Saarland).

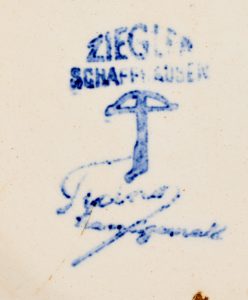

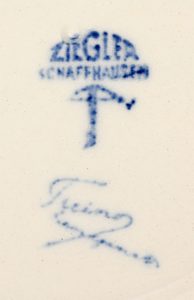

Aus Brusio stammen dagegen zwei identische Teller der Ziegler’schen Tonwarenfabrik Schaffhausen (MPO 15316). Waren sie für den Wiederverkauf vorgesehen?

Anstelle der erwarteten zahlreichen Importe aus Italien über den direkt südlich gelegenen Marktort Tirano fand sich nur ein einziger Fayence-Boccalino (MPO 10311) im Museumsinventar. Er stammt aus einem Haushalt in Poschiavo. Eine nur weiss glasierte Fayence-Bügelkanne mit tordiertem Tragebügel (MPO 10452) gibt Rätsel auf. Während die Form vielleicht noch knapp zu einer Herstellung in der Schweiz passen würde, gilt dies nicht für die Art der Glasur. Und formal scheint eine Herkunft aus Italien nicht möglich zu sein. Vermutlich müssen wir m 19. und frühen 20. Jahrhundert mit unbekannten, kleinen, nur kurzfristig bestehenden Regionaltöpfereien (z.B. im Oberengadin bei Tarasp?) rechnen, deren Geschichte und Produktionsspektrum uns bisher weitgehend verborgen geblieben ist.

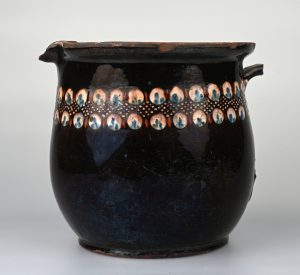

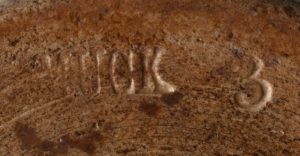

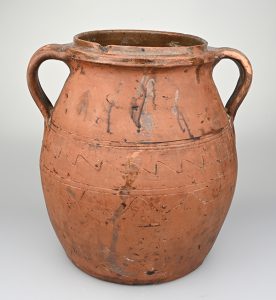

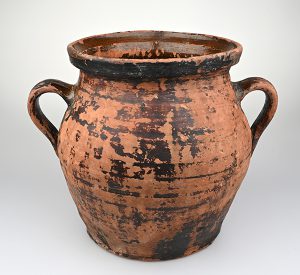

Beim Steinzeug dominieren im Puschlav und auch in der Museumssammlung die aus dem Westerwald oder dem Elsass importierten grauen, blaubemalten und salzglasierten Doppelhenkeltöpfe (Heege 2009, Abb. 2, 52, 54, 56). Diese wurden üblicherweise zur Lagerung von Butter- oder Schweineschmalz verwendet (MPO 15037 und MPO 15405 – aus Brusio, MPO 19000). Sie tragen unter einem Henkel durchweg eingestempelte Literangaben, was bedeutet, dass sie überwiegend in der Zeit nach dem 1. Weltkrieg in die Schweiz importiert wurden (Heege 2009, 53). Der Verdacht liegt nahe, dass der Massenimport dieser sehr funktionalen, aber auch schweren Keramiken erst sinnvoll mit der Eisenbahn , d.h. nach ca. 1910 realisiert werden konnte.

Zum Steinzeug gehört auch eine einzelne, gepresste Flasche des Heilwassers aus dem Brunnen von Oberselters in Hessen. Leider ist der ursprüngliche Anwendungsort der Medizin nicht bekannt, man würde jedoch vermuten, dass das Wasser eher in einem sozial höherstehenden Haushalt und nicht auf einem Bauernhof konsumiert wurde. Dort hätte man die sehr dichten und chemisch stabilen Flaschen wahrscheinlich sekundär für Schnaps, Öl oder andere Flüssigkeiten verwendet.

Die Keramik der sozial höherstehenden Familien Poschiavos führt zu den meist reformierten (84%, Michael-Caflisch 2014, 243), europaweit aktiven Zuckerbäckern aus dem Puschlav (792 bekannte Zuckerbäcker, davon 120 aus der Familie Semadeni, besonders gerne im katholischen Spanien; Michael-Caflisch 2014, 244 und 252-253) . Hier dominieren andere Gefässformen und andere Materialien. Dieser sozialen Gruppe würde man gerne die beiden Spielzeughumpen aus Steinzeug zuweisen, die aus der Frühzeit der Steinzeugfabrik Reinhold Merkelbach im rheinland-pfälzischen Westerwald stammen (MPO 10007, MPO 10367).

Beispielhaft für die Zuckerbäcker und die museale Überlieferung ihrer materiellen Kultur ist der kleine Rest eines Tee-Service (MPO 12260-01 bis 12260-05) von noch neun Teilen aus dem Café Semadeni, das in Kiev ab 1874 bis zur russischen Revolution existierte (Bühler 2003, 293; Kaiser 1988, 120; Michael-Caflisch 2014). Es wurde in der russischen Porzellan- und Fayence-Fabrik M.S. Kuzniecow in Likino-Duljowo, Oblast Moskau, zwischen etwa 1880 und 1890 hergestellt (freundliche Informationen zur Firma und der Marke: Thomas Schröder, Hamburg).

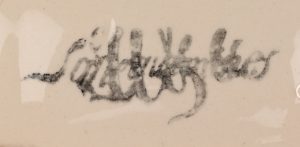

Die erfolgreichen Zuckerbäcker kehrten oft auch in ihre Heimattäler zurück und brachten fremde Objekte mit. Oder sie investierten ihr Kapital in heimatliche Liegenschaften und Häuser, genauso wie Verwandte in der Heimat ihr Kapital in Form von Aktiengesellschaften in bündnerisch geführte Zuckerbäckereien im Ausland investierten. So können weitere Servicereste wohl ebenfalls diesem Umfeld zugewiesen werden, sei es als privater Besitz, Heimkehrermitbringsel (MPO 15239 aus der Zuckerbäckerfamilie Olgiati, tätig in Antibes, Amiens, Antwerpen und England) oder Geschenk (eventuell MPO 10101, siehe Titelbild, möglicherweise aus dem Umfeld der international tätigen Familien Zala oder Lardelli).

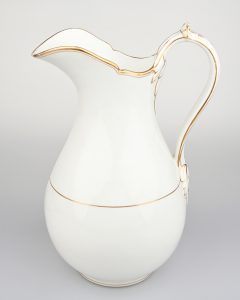

Aus dem Besitz des bis 1918 in Poschiavo lebenden Zuckerbäckeraktionärs Michele Zala, einem Mitbesitzer des Café Universal, Vitoria (Alva, Spanien; Kaiser 1988, 157), besitzt das Museum ein grosses, heute noch 325 Teile umfassendes Service (MPO 14909), mit den goldenen Initialien „MZ“, das im Maximalfall 40 gleiche Teller umfasst. Damit konnte offenbar anlässlich der jährlichen Aktionärsversammlung eindrucksvoll eine grosse Tafel eingedeckt werden. Leider handelt es sich um markenloses Weissporzellan (Sparsamkeit?), dass dann vergoldet wurde. Der Hersteller bleibt unbekannt.

In den Kontext der Zuckerbäckerfamilie Semadeni gehören auch Spielzeuggeschirre aus Porzellan (MPO 10039-01, MPO 10039-02) und die Zugehörigkeit in dieses Milieu kann für das vergoldete Miniaturgeschirr (MPO 13107, siehe Einleitungsbild) wohl mit Sicherheit angenommen werden.

Zuordnen würde man hier gerne auch einige wenige Porzellanfiguren (MPO 10639-MPO 10646), u.a. aus der Produktion von der Porzellanmanufaktur Ginori in Doccia bzw. der Porzellanmanufaktur Fasold & Stauch in Bock-Wallendorf, in Thüringen, doch leider ist ihre letzte Herkunft unbekannt.

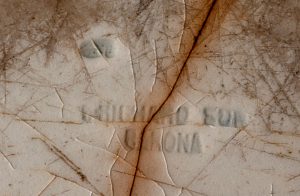

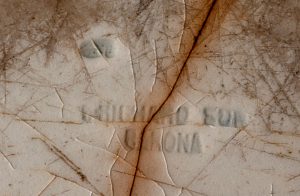

Besonders umfangreich ist eine Schenkung aus der Zuckerbäckerfamilie Olza, die in

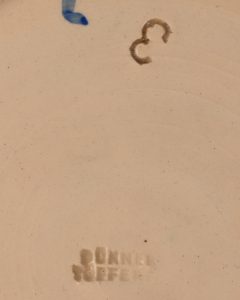

A Coruña in Spanien das Café Suizo führte (Bordoni 1983, 351) und zu einem unbekannten Zeitpunkt mit einem grossen Teil der Backmodel und -formen sowie einer Sammlung spanischer Fayencen in die Schweiz zurückkehrte. Die keramischen Backmodel (MPO 19001-MPO 19003) dürften wohl in Soufflenheim im Elsass entstanden sein (Decker/Haegel/Legendre u.a. 2003; Demay 2003; Demay 2004). Von dort stammen auch drei der typischen Milchtöpfe(MPO 19005-MPO 19007).

Umfangreicher ist jedoch die Sammlung spanischer Fayencegefässe (MPO 19010-MPO 19028), die wohl überwiegend aus dem Töpferort Manises in der Nähe von Valencia stammen (Campos/Montagud 2011; Vizcaino 1977).

Casa Tomé

Im Vergleich mit der Keramik der Zuckerbäcker fällt die Armut des Hausinventars der Casa Tomé besonders deutlich ins Auge. Aber gerade dies macht den Wert aus, bleiben uns doch sonst normalerweise solche Inventare, solche Momentaufnahmen aus einem vergangenen Leben, gar nicht erhalten. Die Schwestern Tomé lebten zusammen mit ihrer Mutter sehr zurückgezogen in einem Haus, das baulich und im Zusammenhang mit der Infrastruktur (ohne fliessendes Wasser oder Bad) noch vormoderne Züge aufwies. Es ist denkbar, dass die Familie bei Übernahme des Hauses in den 1930er-Jahren auch noch auf im Haus verbliebene Geschirrreste traf, die damit heute untrennbar mit dem Inventar verbunden sind.

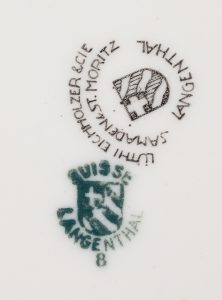

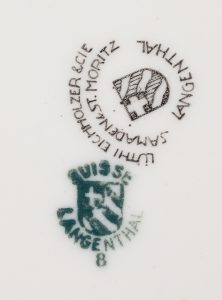

Mit wenigen Ausnahmen finden sich in den Keramikgruppen fast durchweg Einzelobjekte, oft extrem gebraucht oder verbraucht (z. B. MPO CT 0019-MPO CT 0021), auch geflickt (z.B. MPO CT 0031) oder mit grosser Wahrscheinlichkeit vom Flohmarkt erworben (z.B. Hotelporzellan aus St. Moritz, MPO CT 0035).

Unter den Irdenwaren begegnen unterschiedlich alte Platten und Schüsseln mit scharfkantigem Kragenrand, einer typischen Form der Deutschschweiz, von denen ein oder zwei möglicherweise im späten 19. oder frühen 20. Jahrhundert in der Region Berneck SG hergestellt wurden (MPO CT 0023, MPO CT 0026). Die beiden anderen Schüsseln sind etwas jünger (MPO CT 0024, MPO CT 0025).

Unter den Milchtöpfen gibt es ein hellgelb glasiertes, steilwandiges Exemplar, das man gerne der Genferseeregion zuweisen würde (MPO CT 0010). Die übrigen Milchtöpfe, von denen drei eine Grössenserie bilden (MPO CT 0013-MPO CT 0015), gehören in die schon angesprochene Gruppe der gut glasierten Irdenwaren mit beiger Grundengobe. Sie sind wie immer ohne Marke. Zwei weitere Einzelstücke können hier angeschlossen werden (MPO CT 0012, MPO CT 0036).

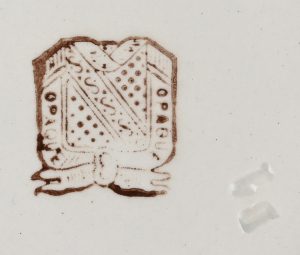

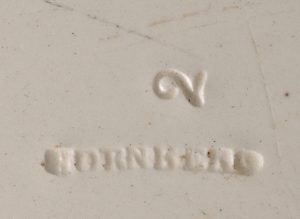

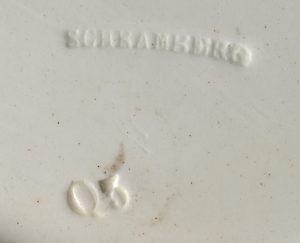

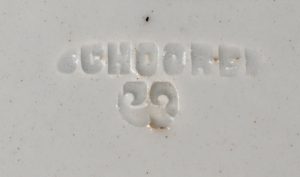

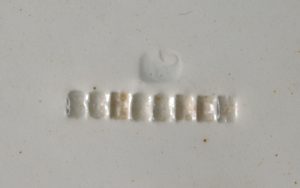

Beim Steingut fallen zunächst die beiden stark verbrauchten und geflickten Terrinen (MPO CT 0019 und MPO CT 0021), der einzelne, nicht dazu passende Deckel (MPO CT 0020) und eine stark verbrauchte bzw. beschädigte Kaffeeschale mit der Marke „SCHRAMBERG“ (MPO CT 0016) auf. Alle diese Stücke dürften noch ins 19. Jahrhundert, teilweise wohl sogar noch in die Mitte oder erste Hälfte gehören. Die rechte Terrine stammt aufgrund der blauen Stempelmarke aus der Manufaktur Baylon in Carouge bei Genf.

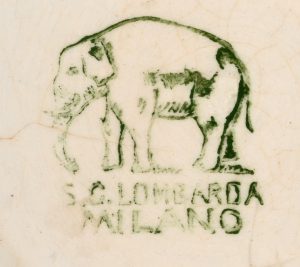

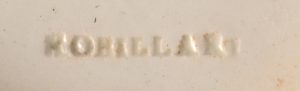

Erstmals findet sich hier auch ein Steingutteller aus italienischer Produktion der Società Ceramica Richard, Mailand (MPO CT 0032), dem ein jüngeres Exemplar aus Laveno angeschlossen werden kann (MPO CT 0034). Zwei weitere ungemarkte Kaffeeschalen (MPO CT 0017 und MPO CT 0018) sind wohl jüngeren Datums, d.h. aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts.

Dazu gehört auch der Rest eines kleinen Schüsselsatzes mit buntem Spritzdekor. Eine einzelne, ungemarkte Espressotasse ist hier anzuschliessen.

Eine zweite, singuläre Espressotasse besteht aus Porzellan (MPO CT 0038). In diese Gruppe gehören ein unverzierter Porzellanteller (MPO CT 0034) und ein sekundär verwendeter Teller aus Langenthaler Hotelporzellan des Jahres 1928, der eine zusätzliche Marke des lokalen Lieferanten trägt und aus dem Grandhotel La Margna in St. Moritz stammt.

Beim Steinzeug finden sich nur die üblichen Doppelhenkeltöpfe aus dem Westerwald oder aus dem Elsass (MPO CT 0027 – MPO CT 0031). Sie tragen unter den Henkeln Wurf- oder Litermarken, dürften also teilweise auch schon aus der Zeit vor der Jahrhundertwende oder vor dem 1. Weltkrieg stammen.

Einer dieser Töpfe ist zerbrochen (MPO CT 0031). Er wurde aber sehr aufwendig wieder zusammengesetzt und mit Metallstreifen und Drähten fixiert, sodass er weiterhin einen Zweck erfüllen konnte.

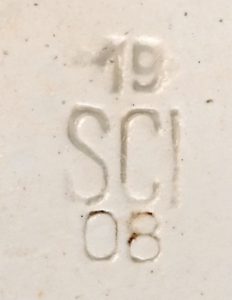

Zeugnisse des katholischen Glaubens der Hausbewohner sind eine aus Deutschland importierte Porzellan-Statuette der Heiligen Teresa von Avila (MPO CT 0011) und ein Steingut-Weihwasserbecken der Società Ceramica Italiana aus Laveno vom Anfang des Jahrhunderts (MPO CT 0039).

Bibliographie

Boschini 2005

Luciano Boschini, Valposchiavo, tracce di storia e di architettura. Poschiavo 2005.

Bühler 2003

Roman Bühler, Bündner im Russischen Reich. 18. Jahrhundert – Erster Weltkrieg. Ein Beitrag zur Wanderungsgeschichte Graubündens, Chur 2003.

Campos/Montagud 2011

Virginia Santamarina Campos/Mª Ángeles Carabal Montagud, La cerámica de Manises, oficios del pasado, recursos patrimoniales del presente, Valencia 2011.

Decker/Haegel/Legendre u.a. 2003

Emile Decker/Olivier Haegel/Jean-Pierre Legendre u.a., La céramique des Soufflenheim. Cent cinquante ans de production en Alsace 1800-1950, Lyon 2003.

Demay 2003

Bernard Demay, Les moules à gâteaux, Bouxwiller 2003.

Demay 2004

Bernard Demay, La poterie culinaire, Bouxwiller 2004.

Michael-Caflisch 2014

Peter Michael-Caflisch, Die vorzüglichsten Zuckerbäcker auf der ganzen Erde kommen aus Graubünden. Schweizerische Gesellschaft für Familienforschung (SGFF), Jahrbuch, 2014, 233-299.

Giovanoli/Todisco 2000

Diego Giovanoli, Vincenzo Todisco, Il Palazzo de Bassus-Mengotti, Museo poschiavino : storia e immagini. Poschiavo 2000.

Heege 2016

Andreas Heege, Die Ausgrabungen auf dem Kirchhügel von Bendern, Gemeinde Gamprin, Fürstentum Liechtenstein. Bd. 2: Geschirrkeramik 12. bis 20. Jahrhundert, Vaduz 2016.

Jochum-Siccardi 2002

Alessandra Jochum-Siccardi, Il Museo poschiavino – Führer. Poschiavo 2002.

Jochum-Siccardi/Nay/Rutishauser 2011

Alessandra Jochum-Siccardi , Marc Antoni Nay, Hans Rutishauser , Casa Tomé. Una casa, una famiglia, uno spaccato di vissuto locale // Casa Tomé. Ein Haus, eine Familie, ein Stück Puschlaver Geschichte. Poschiavo 2011.

Kaiser 1988

Dolf Kaiser, Bündner Zuckerbäcker in der Fremde und ihre Alterssitze in der Heimat. Ein umfassender Ueberblick mit Bildern, Karten und Dokumenten aus drei Jahrhunderten : [Ausstellung, Chesa Planta Zuoz, 28. Juli – 18. August 1988], Zuoz 1988.

Marchioli 1886

Daniele Marchioli, Storia delle Valle di Poschiavo. Sondrio 1886.

Tognina 1953

Riccardo Tognina, Il Museo Vallerano Poschiavino. Quaderni grigionitaliani, 23/1, 1953-1954, 49-52.

Tognina 1954

Riccardo Tognina, Il Museo Poschiavino. Bündner Monatsblatt : Zeitschrift für Bündner Geschichte, Landeskunde und Baukultur 1954, 49-53.

Tognina 1985

Riccardo Tognina, Il Museo valligiano poschiavino nella sua sede definitiva Palazzo Mengotti. Quaderni grigionitaliani, 54/4, 1985, 289-294.

Vizcaino 1977

Concepción Pinedo y Eugenia Vizcaino, La ceramica de Manises en la historia, Madrid 1977.