Chasa Jaura, Val Müstair

Museum-Art-Cultura

Bauorcha 17

CH 7535 Valchava/Val Müstair

Tel.: +41 (0)81 858 53 17

Tel.: +41 (0)79 574 05 94

E-Mail: info@chasajaura.ch

Keramik der Chasa Jaura in CERAMICA CH

Das Museum Chasa Jaura, auch Talmuseum Münstertal, ist eine 1973 in Valchava eröffnete Kulturstätte. Sie befindet sich in einem über 300 Jahre alten Engadinerhaus und stellt gleichzeitig ein Heimatmuseum und ein Kunstmuseum dar. In der Chasa Jaura, einem der schönsten Bauernhäuser des Val Müstair, erhält der vergangene Alltag eine packende Gegenwart. Das Museum wird vom VEREIN CHASA JAURA getragen, der 1971 gegründet wurde. Er bezweckt kulturell, historisch, linguistisch, wissenschaftlich und künstlerisch wertvolle Objekte und Dokumente der Val Müstair und ihrer Beziehung zur Aussenwelt zu sammeln und zu konservieren, die Chasa Jaura als Ort des kulturellen Austausches und der Begegnung zu erhalten und zu pflegen und die Erforschung der Kulturgüter der Val Müstair zu fördern und dabei Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu berücksichtigen.

Die im Museum zusammengetragenen Alltagsobjekte stammen weitestgehend aus dem Münstertal. Weitergehende Inventarinformationen liegen nicht vor. Insgesamt konnten 41 Keramiken dokumentiert werden (17 Irdenware, 20 Steingut, 1 Steinzeug, 3 Porzellan).

Bei den Irdenwaren finden sich, mit einer Ausnahme, die üblichen Vertreter des späten 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Angesichts der Nähe zu Südtirol erstaunt es nicht, dass sich in der Museumssammlung auch eine Pustertaler Schüssel der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts befindet, die mit Malhorn- und Spritzdekor ansehnlich verziert ist.

Alle übrigen Schüsseln stellen Produkte mit scharfkantigen Kragenrändern aus der Produktion von Berneck SG dar.

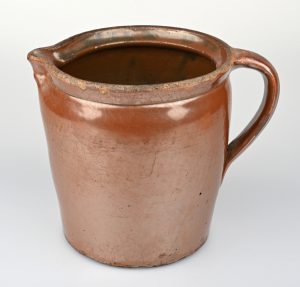

Aus derselben Region stammen auch späte Henkeltöpfe (Milchtöpfe).

Die letzte Entwicklungsstufe der grossen Schüsseln repräsentieren Stücke, die meist wohl über einem Gipskern mit einer Schablone überdreht worden sind. Ihre Ränder sind daher nicht mehr unterschnitten, sondern massiv-dreieckig. Zusätzlich tragen diese Schüsseln der zeit zwischen etwa 1920/1930 und 1950 oft auf der Innenseite einen Schablonendekor, der mit der Spritzpistole aufgebracht wurde. Leider konnte bis heute keine gemarkte Schüssel dieses Typs aufgefunden werden, sodass wir nicht einmal wissen, ob es sich um schweizerische Keramik oder Importe handelt.

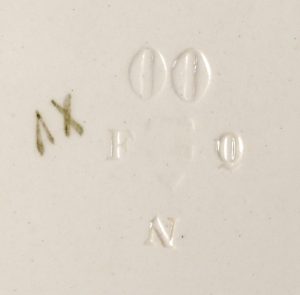

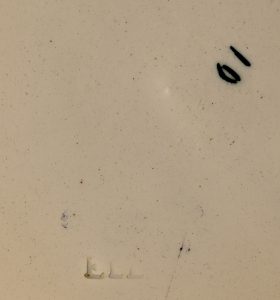

Charakteristisch für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ist das sog. manganglasierte Geschirr, das in den meisten Fällen keine Fabrik- sondern nur eine Grössenmarke (Blindmarke, Zahlen 1-12) trägt. Aufgrund weniger gemarkter Stücke und aufgrund von Archivalien ist jedoch kalr, dass wir es hier regelhaft mit deutschschweizerischen Produkten der Region Kilchberg-Schooren ZH, Schafhausen SH oder Matzendorf-Aedermannsdorf SO zu tun haben.

Typisch für das späte 19. und frühe 20. Jahrhundert sind auch zylindrische Vorrats- und Einmachgefässe, die gelegentlich eingestempelte Volumenangaben (Literangaben) aufweisen. Sie wurden offenbar von zahlreichen Hafnereien auch sehr lokal hergestellt, wobei sie in Graubünden wohl Import aus der übrigen Deutschschweiz darstellen dürften.

Zu den Importeuren von feuerfestem Geschirr (Kochkeramik) gehört in den 1930er-1950er-Jahren auch die Firma Chapuis & Cie SA aus Bonfol im Kanton Jura, deren gemarkte Produkte sich gelegentlich in Graubünden nachweisen lassen. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine typische, innen weiss engobierte Schüssel (Auflaufform?).

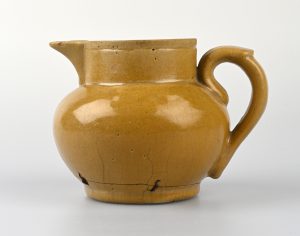

Selbstverständlich fehlt im Val Müstair auch das typische lehmglasierte Braungeschirr nicht, das wohl aus Deutschland importiert wurde. Es ist ein „Leitfossil“ des ganz späten 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese Keramik wurde wegen ihrer angeblich bleifreien Glasur auch als „Gesundheitsgeschirr“ vermarktet.

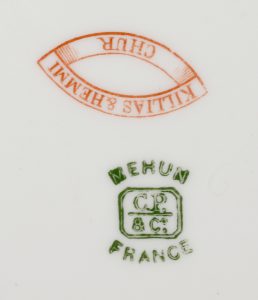

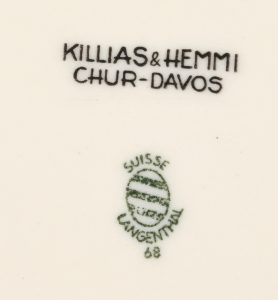

Steingut ist wie üblich mit unterschiedlichsten Herstellern vertreten.

Ungemarkte Stücke lassen sich nur in seltenen Ausnahmefällen eindeutig einem Produzenten zuweisen, da im 19. Jahrhundert alle Fabriken systematisch voneinander die Formen und Dekore kopierten.

Es gibt jedoch auch Ausnahmen. So lässt sich eine Terrine, trotz fehlender Fabrikmarke, aus typologischen Gründen doch eindeutig der Manufaktur von Johannes Scheller in Kilchberg-Schooren ZH zuweisen. Sie entstand zwischen 1846 und 1869.

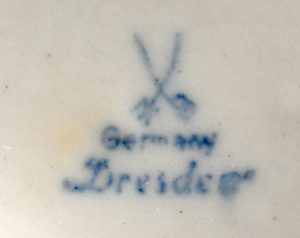

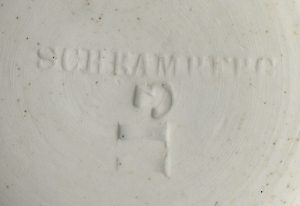

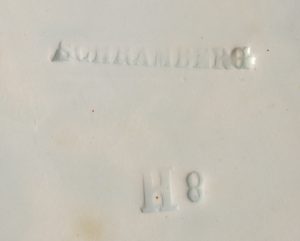

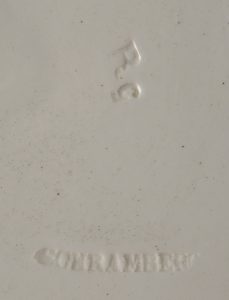

Die zeitgleichen grossen Konkurrenten sind die süddeutschen Manufakturen Schramberg und Zell am Harmersbach, deren Produkte sich überall in Graubünden finden.

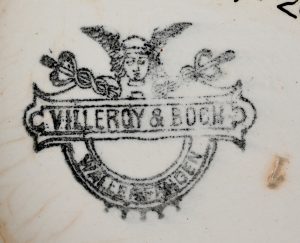

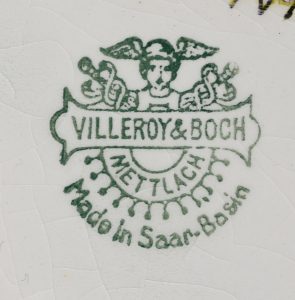

Hygienegeschirr aus Steingut wurde im frühen 20. Jahrhundert meist aus Deutschland oder Frankreich eingeführt, wobei die grossen Fabriken, in diesem Fall Villeroy & Boch, Wallerfangen, dominieren.

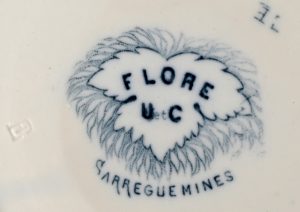

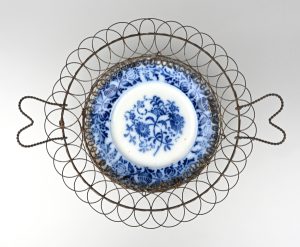

Kaffeegeschirr, Tassen, Untertassen, Ohrenschalen, Bol etc. kamen oft aus Frankreich, wobei die Firma Utzschneider & Cie aus Sarreguemines (Saargemünd) immer am häufigsten nachweisbar ist. Die dort gefertigten einfachen Blumendekor, lassen sich meist kaum von den zeitgleichen Produkten anderer Hersteller z.B. auch aus der Schweiz unterscheiden.

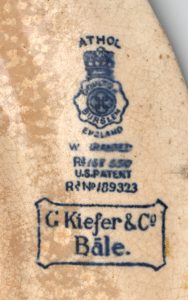

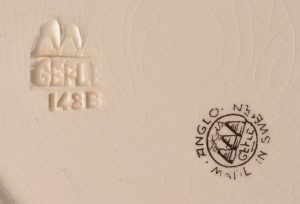

Daneben fanden sich auch Einzelstücke, z.B. aus England (Staffordshire, Stoke-on-Trent, Minton & Co. 1901) oder aus dem bayerischen Passau (Passauer Porzellanfabrik, um 1937-1942).

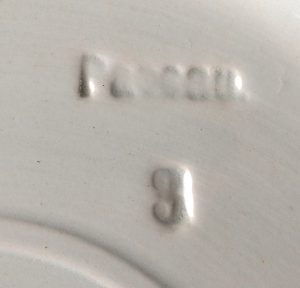

Unklar ist aufgrund fehlender Inventareinträge, wie ein grösserer Servicerest der Gefle Porslinsfabrik AB aus Schweden (um 1937-1945) den Weg ins Val Müstair gefunden hat.

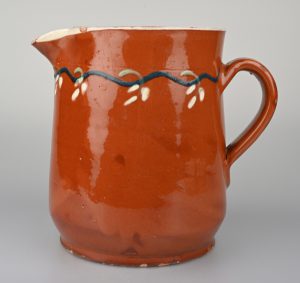

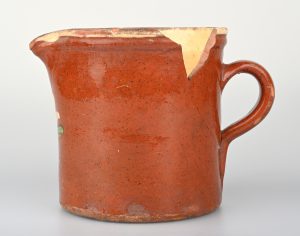

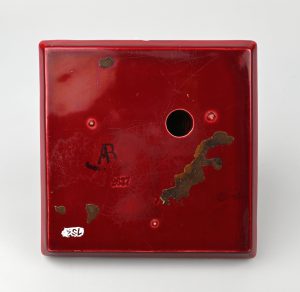

Eine Besonderheit bildet aufgrund der leuchtend weinroten Glasur ein Tintengeschirr, der Steingutfabrik Adolf Bauer aus Magdeburg-Neustadt (um 1890-1910). Es dürfte wohl als „Historismus-Majolika“ anzusprechen sein.

Steinzeug ist im Museum nur mit einem charakteristischen Vorratsgefäss des frühen 20. Jahrhunderts vertreten.

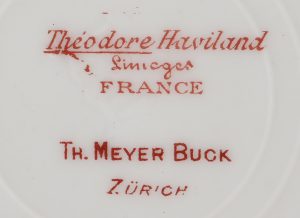

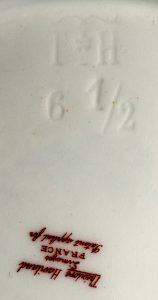

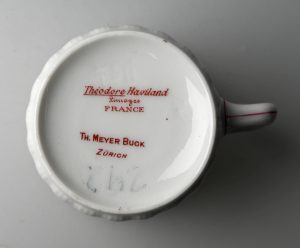

Porzellan ist nur mit wenigen Stücken eines Service aus dem frühen 20. Jahrhundert in der Sammlung vertreten. Das Haushaltswarengeschäft Th. Meyer-Buck & Co. aus Zürich, dekorierte offenbar auf Kundenwunsch ein weisses Geschirr des französischen Herstellers Théodore Haviland aus Limoges mit Aufglasur-Druckdekoren. Th. Meyer-Buck & Co. war ein grosses Haushaltswarengeschäft in Zürich, Zu Schiffleuten bzw. Kirchgasse 5. Die Firma lässt sich im SHAB zwischen 1883 und 1956 nachweisen.

Dank

Die CERAMICA-Stiftung dankt dem VEREIN CHASA JAURA, vor allem den Herren Marco R. Gilly und Hans Tinner, sehr herzlich für die freundliche Unterstützung der Inventarisationsarbeiten.