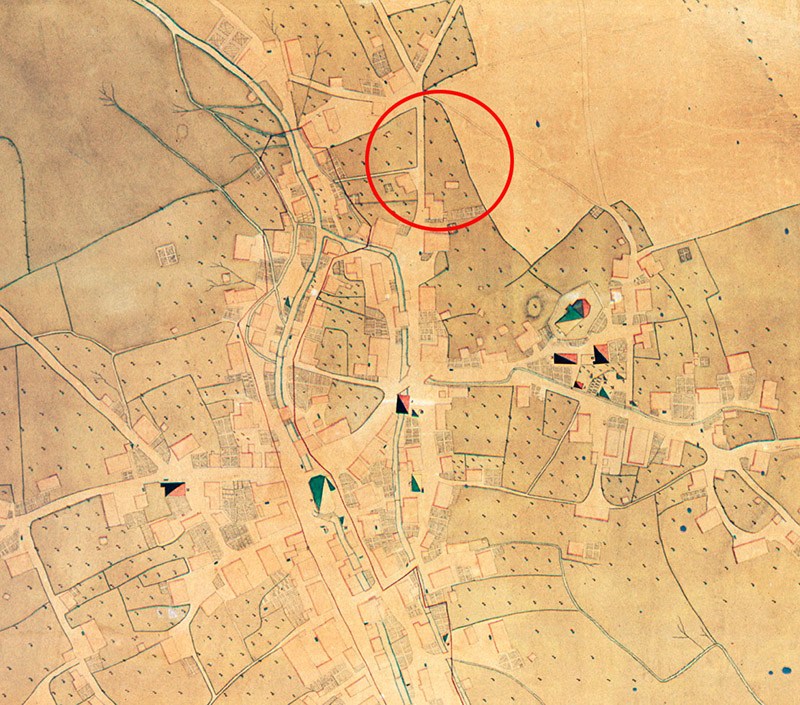

Langenthal, extrait du plan historique de la ville réalisé par J. Oppikofer en 1814. La parcelle actuelle située au 40-44 St. Urbanstr. (anciennement Badgasse) est mise en évidence. Plan orienté vers le nord. (Reproduction ADB, adaptation Andreas Heege).

Andreas Heege, 2025

Rapport complet sur les fouilles (en allemand)

La parcelle occupant les numéros 40 à 44 de la St. Urbanstrasse à Langenthal a fait l‘objet en 2010 d‘une investigation archéologique préalablement à la réalisation d‘un projet de construction. Outre des vestiges romains et quelques traces d ‘occupation au Moyen Age, le site a révélé les restes d‘un atelier de poêliers. Les archives ont permis d‘établir qu‘à partir de 1730 peut-être, ou au plus tard depuis le milieu du XVIIIe siècle, l‘atelier a été exploité par quatre générations successives de la famille Staub (arbre genealogique). La production a cessé en 1870.

Parmi les découvertes, il faut mentionner tout particulièrement, en plus des rares vestiges d‘un bâtiment, de cazettes de toute forme et de déchets de cuisson en abondance, deux fours de potier et un four secondaire.

Aperçu de l’état de la fosse dans la deuxième phase des fouilles et de l’état du four dans la dernière phase. À gauche, on voit encore les restes de l’encadrement 68/78 de la fosse 97, du four 46 et de l’entourage 68 de la fosse 60 où se trouve le four 47 (photo ADB, Leta Büchi).

Les fours de potier sont verticaux sur plan rectangulaire allongé et appartiennent au type « Piccolpasso », courant en Suisse à l‘époque moderne. L‘examen des ratés de cuisson montre que le four servait à la production de vaisselle et de carreaux de poêle. Durant la phase tardive, entre 1840 environ et 1870, il semble cependant que l‘atelier n‘ait plus produit que de la céramique de poêle. La fonction du petit four secondaire ne peut pas être déterminée avec certitude. Les débris suggèrent néanmoins qu‘il servait à la fabrication de la potée d‘étain, utilisée pour la glaçure. L‘application de la glaçure se faisait sur la sole de la chambre de chauffe du four principal. Les potiers Staub s‘approvisionnaient en plomb et en étain chez des marchands bâlois.

Les déchets de fabrication les plus anciens ne remontent pas au-delà des dernières années du XVIIIe siècle, raison pour laquelle nous ne connaissons pas la production du premier potier, Hans Staub. De son fils Daniel (1744-1802) en revanche, nous avons une série de ratés de cuisson présentant un décor rocaille de haute qualité, dans le style baroque tardif. On ignore malheureusement le nom du peintre dont l‘atelier utilisait les services ; dans tous les cas, son style rappelle beaucoup celui qui se voit sur la céramique de poêle produite à Aarau. L‘atelier Staub adopta, peut-être à la fin des années 1790, le répertoire de formes et de décors Louis XVI, puis Empire. Sa production était certainement réputée pour sa qualité, puisque Daniel Staub, entre août 1798 et mai 1799, livra cinq poêles pour le « Palais national du Grand Conseil », assemblée législative de la République helvétique à Lucerne.

Nous connaissons mieux la situation du temps de Johannes (1767-1824), fils de Daniel, qui dirigea l‘atelier de 1803 à 1824. Sa collaboration avec le peintre de poêles Johann Heinrich Egli (1776– 1852) est attestée par des documents d‘archives, par des poêles et par divers carreaux épars, qui sont parvenus jusqu’à nous. Egli continua à offrir ses services même après une première crise économique survenue en 1819, puis après la reprise de l‘atelier par Johannes le jeune (1801–1865), jusque dans les années 1830 au moins. La peinture semble avoir été ensuite confiée à Johann David Staub (1809-1864), frère de Johann, formé à ce métier.

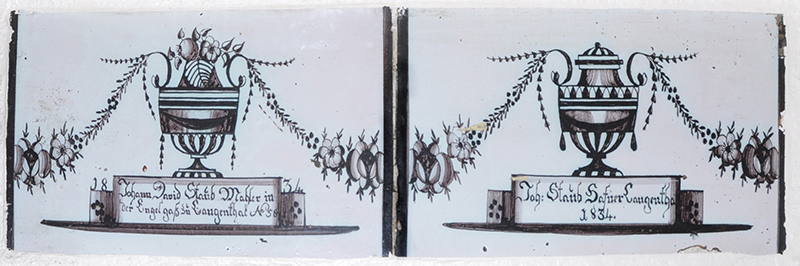

Grossdietwil, canton de Lucerne, Sandgrubenstr. 1, auberge Zum Löwen – Au Lion. Carreaux conservés d’un poêle en faïence produit en 1834 par Johann Staub et peint par Johann David Staub.

Atteint dans sa santé, Johann Staub vit encore son atelier détruit en 1845 par un incendie (qui n‘a pas laissé de traces archéologiques) puis tomber en faillite en 1847. Johann David put cependant reprendre une partie de la masse en faillite et poursuivre la production jusqu‘à son décès en 1864.

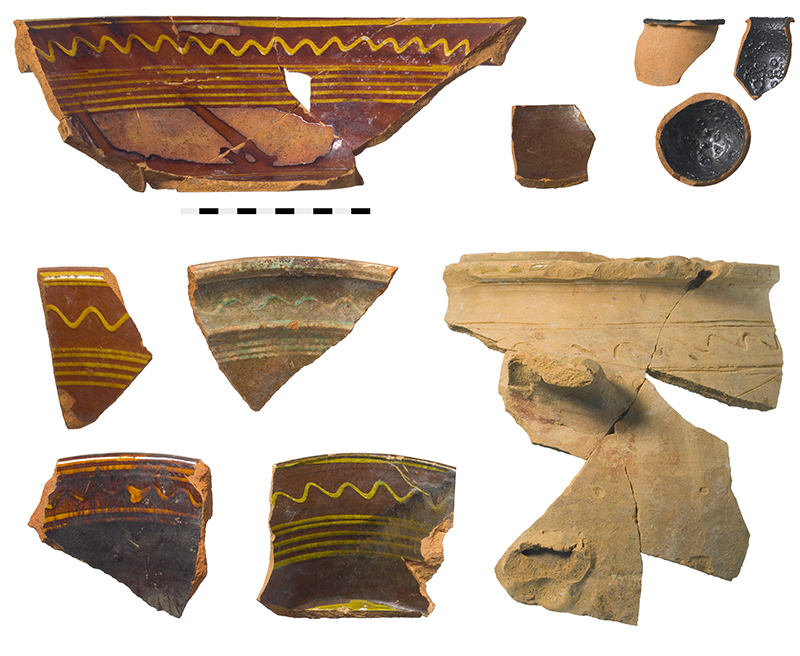

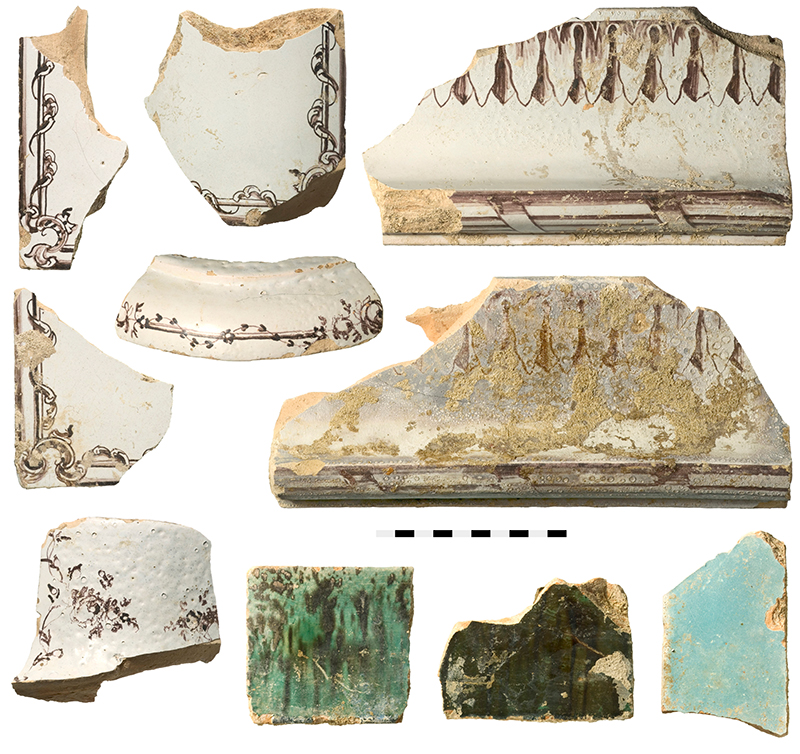

Langenthal, St. Urbanstr. 40–44. Découvertes céramiques sur le site 45. (Photo ADB, Badri Redha).

De la production de vaisselle de la fin du XVIIIe et du premier tiers du XIXe siècle, nous connaissons principalement des jattes à décor monochrome peint au barolet sur engobe rouge, à décor courant ou à décor brossé, des pots de chambre et des vases d ‘apothicaire. Par leur forme, ces produits ne se distinguent pas de ceux des autres ateliers de la campagne bernoise.

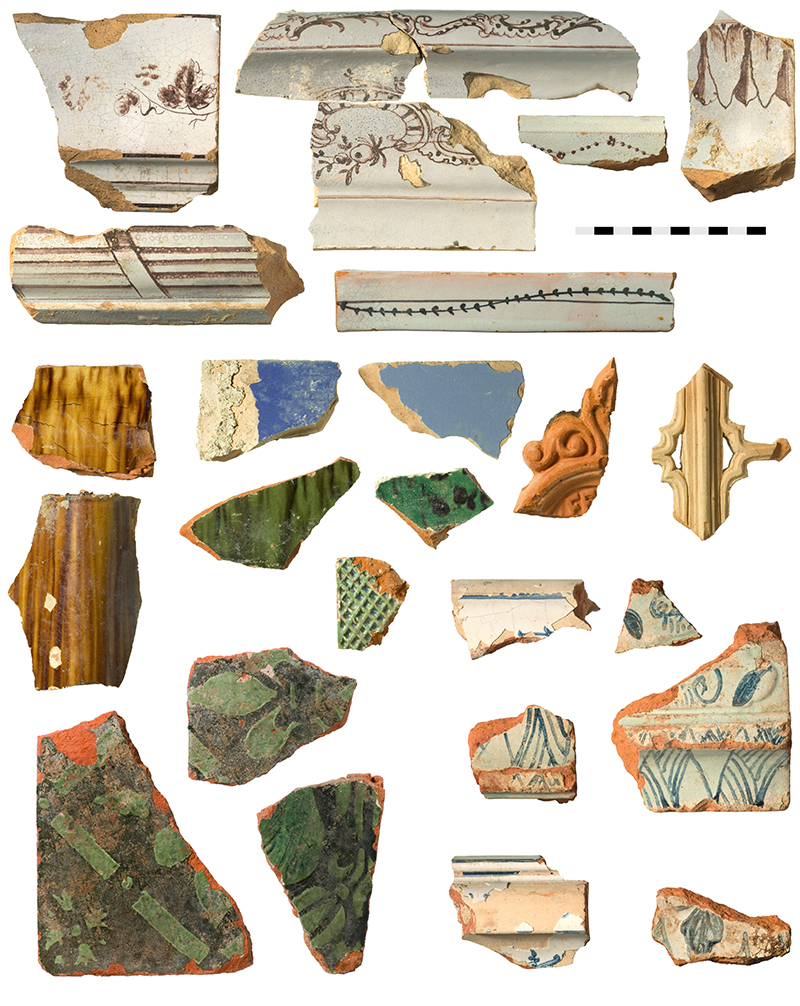

Langenthal, St. Urbanstr. 40–44. Carreaux de poêles provenant des fouilles 85 et 49 (photo ADB, Badri Redha).

Pour les carreaux de poêle, nous connaissons autant des carreaux verts et brun-jaune à glaçure plombifère avec leurs décors réalisés par aspersion que des carreaux en faïence à glaçure blanche, bleue ou vert de mer. Des décors au poncis ne sont présents que sur des carreaux usagés retrouvés dans les déchets de l‘atelier, mais il ne fait guère de doute que Staub aurait été parfaitement en mesure d ‘en produire luimême.

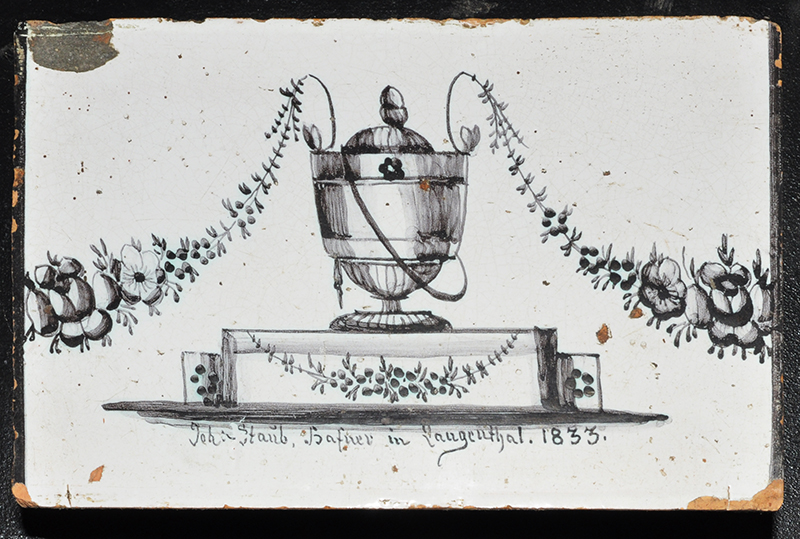

Carreaux de poêle signés du maître poêlier Johannes Staub (1801– après 1847) de Langenthal. Les carreaux datés de 1831 et 1833 ne portent pas la signature du peintre, mais doivent très certainement être l’œuvre de Joh. H. Egli.

Les carreaux en faïence blanche ont reçu pour la plupart, conformément au style en vogue à l‘époque, une peinture de couleur violet de manganèse ; cette peinture est notamment l‘oeuvre de Johann Heinrich Egli, de Nussberg, près de Winterthour, qui dès 1813 au plus tard travailla également à Aarau. Reconnaissable à ses paysages en médaillon néoclassiques inspirés des productions d ‘Elgg (ZH) et peut-être de celles du peintre de poêles Conrad Kuhn, de Rieden (ZH), à ses écus portant devise, à ses phylactères, à ses vases et à ses urnes Biedermeier, le style d‘Egli n‘a pas marqué seulement la production de Langenthal, puisque ce peintre a travaillé pour de nombreux potiers. Les carreaux peints par Johann Heinrich Egli se sont fait une place de choix parmi la céramique de poêle Biedermeier de l‘Argovie bernoise et des régions environnantes (Lucerne, Argovie orientale, Fricktal, une partie des cantons de Bâle-Campagne et de Zurich). Egli, dont les carreaux étaient manifestement très demandée, a forgé un style qui a laissé une forte empreinte.

Il serait vivement souhaitable d‘approfondir les recherches sur ce peintre et sur les poêles de Suisse alémanique de la fin du XVIIIe et de la première moitié du XIXe siècle. Et le temps presse : les poêles de cette époque disparaissent les uns après les autres, les dépôts des services cantonaux de conservation débordent et il n‘existe guère de projets de mise en valeur des collections. Or des décisions ne peuvent être prises quant à la conservation et à l‘établissement d‘une documentation que si l‘on dispose des connaissances de base nécessaires.

Traduction Christophe Gerber (ADB) et Pierre-Yves Tribolet

Bibliographie :

Heege 2011

Andreas Heege, Langenthal, St. Urbanstrasse 40–44. Die Hafnerei Staub und ihre Werkstatt, in: Archäologie Bern/Archéologie bernoise. Jahrbuch des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern, 2011, 209-287.

Heege 2015

Andreas Heege, Die Hafnerei Staub in Langenthal, Kanton Bern, 1730 bis 1870, in: Silvia Glaser, Keramik im Spannungsfeld zwischen Handwerk und Kunst. Beiträge des 44. Internationalen Symposiums Keramikforschung im Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg, 19.-23. September 2011 (Wissenschaftliche Beibände zum Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums 40), Nürnberg 2015, 125-145.