Matzendorfer Keramik in CERAMICA CH

Aktuell: Jonathan Frey, Erkennungsmerkmale von Matzendorfer Fayencen

Roland Blaettler 2019 (Ergänzungen 2022/23)

Einführung

Der Kanton Solothurn hatte in Matzendorf/Aedermannsdorf eine Ende des 18. Jahrhunderts gegründete und bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts tätige Fayence- und Steingutmanufaktur. In der Geschichte der Schweiz gibt es nur wenige Produktionszentren, die vergleichbar lange in Betrieb waren.

Die solothurnischen Museumssammlungen tragen dieser geschichtlichen Sonderstellung Rechnung. Sie spiegeln nicht nur das wider, was für uns heute die Produktion von Matzendorf/Aedermannsdorf ausmacht, sondern auch ihre bewegte und durchs ganze 20. Jahrhundert mit umstrittenen Zuschreibungen an dieses solothurnische Zentrum belastete Geschichte. Seit Beginn dieses Jahrhunderts schrieben Sammler und Antiquare Fayencen Matzendorf zu, in denen wir heute Erzeugnisse der verschiedenen Fayencemanufakturen in und um Kilchberg am Zürichsee sehen. Die Zuweisung solcher Fayencen an Matzendorf erhielt offizielle Unterstützung durch die 1927 erschienene, erste dem Thema gewidmete Arbeit von Fernand Schwab. Später hat Maria Felchlin auch Fayencen und Steingut ostfranzösischer Herkunft für Matzendorf in Anspruch genommen. Diese durch interpretatorische «Annexionen» erfolgte Ausweitung der Produktion von Matzendorf blieb nicht ohne Folgen für die Sammeltätigkeit im Kanton.

In Institutionen mit kulturgeschichtlichem Sammlungsauftrag wie dem Museum Blumenstein in Solothurn, dem Historischen Museum Olten oder dem Heimatmuseum Alt-Falkenstein ist die Produktion von Matzendorf, und was seinerzeit als solche betrachtet wurde, ein wichtiger Teil der Keramiksammlung: etwa 25 Prozent in Olten, 70 Prozent in Solothurn und auf Schloss Falkenstein. Was die Sammlungen in Matzendorf selbst, die Sammlung Maria Felchlin und das Keramikmuseum angeht, so sind diese ganz dem Problem Matzendorf gewidmet, wobei die erste eine getreue Illustration der Theorien von Maria Felchlin ist, der wohl markantesten Persönlichkeit in der Geschichtsschreibung der Solothurner Manufaktur.

Bei der zentralen Rolle, welche die Frage Matzendorf für die Entwicklungen der solothurnischen Sammlungen gespielt hat, scheint es uns richtig, zuerst zurückzublicken auf die Geschichte der Manufaktur und die Geschichte der Interpretation ihrer wahren und vermeintlichen Erzeugnisse durch die Verfasser, die sich des Themas annahmen, vor allem Fernand Schwab, Maria Felchlin und Albert Vogt.

Zur Geschichte der Manufaktur Matzendorf

Wie der Historiker Albert Vogt präzisierte, lag die Manufaktur, die gemeinhin Matzendorf heisst, in Wirklichkeit auf dem Gebiet der Nachbargemeinde Aedermannsdorf (Vogt 2000, 12–13). Diese lange Zeit nicht beachtete Ungenauigkeit wurde erst mit der 1883 an Stelle der alten Fabrik gegründeten, neuen Aktiengesellschaft korrigiert: der „Tonwarenfabrik Aedermannsdorf“.

Die eigentliche Geschichtsschreibung der Manufaktur beginnt 1927 mit dem grossen Werk von Fernand Schwab, „Die industrielle Entwicklung des Kantons Solothurn“, das bis heute Grundlage für die solothurnische Wirtschaftsgeschichte ist. Das Kapitel über die Manufaktur Matzendorf ist der erste wichtige, auf Archivstudien beruhende Beitrag zur Gründung und Entwicklung des Unternehmens (Schwab 1927, 459–477).

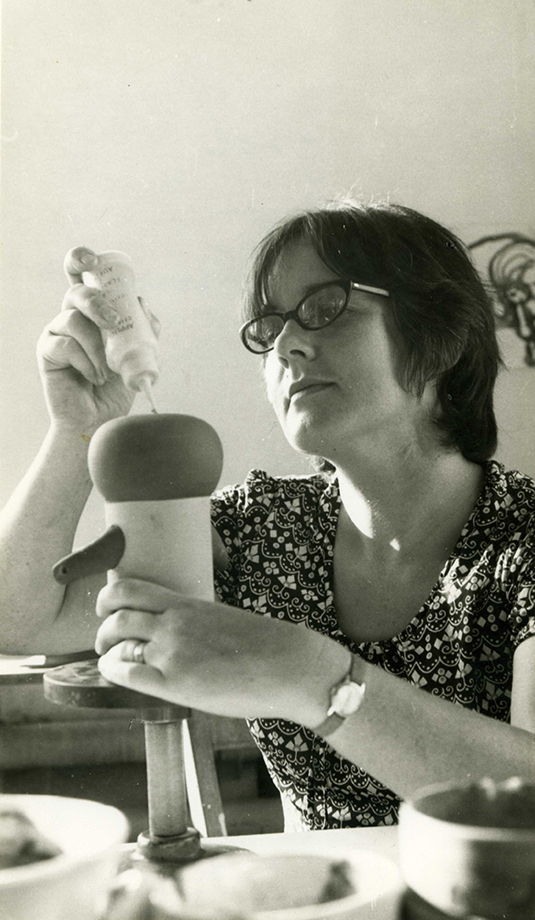

Maria Felchlin (1899–1987), Ärztin in ihrer Geburtsstadt Olten, profilierte sich als engagierte Kämpferin für die Emanzipation der Frau, spielte im Kulturleben ihrer Stadt eine Rolle und setzte sich für die Verteidigung und das Bild der Fayence von Matzendorf ein (Bloch 1989). Sie hatte sich in die Keramik aus dem Dünnerntal recht eigentlich verliebt, sammelte diese wohl schon seit Ende der 1920er Jahre und setzte die von Fernand Schwab begonnenen Studien fort. Erste Ergebnisse ihrer Forschungsarbeit legte sie in einem gründlich recherchierten, im Jahrbuch für solothurnische Geschichte 1942 erschienenen Artikel vor (Felchlin 1942).

In der ersten, 1948 vom Verein «Freunde der Schweizer Keramik» organisierten, nationalen Ausstellung im Schloss Jegenstorf war das Kapitel «Fayence und Steingut von Matzendorf/Aedermannsdorf» vom Sammler Fritz Huber-Renfer betreut worden, der auch die entsprechenden Katalogtexte verfasste. In der Ausstellung und im Kommentar folgte er ganz den Thesen von Frau Felchlin. So übernahm er die von dieser mit Überzeugung vertretene Meinung, dass die Fayencen vom Stil der sogenannten «Blauen Familie» Arbeiten der Werkstatt von Niklaus Stampfli in Aedermannsdorf seien. Die meisten der ausgestellten 154 Objekte kamen aus den Sammlungen Huber-Renfer und Felchlin (Jegenstorf 1948, 72–86). Als 1958 im Schloss Nyon die zweite schweizerische Keramikausstellung gezeigt wurde, war Matzendorf/Aedermannsdorf mit 78 Exponaten aus den Sammlungen Felchlin (33 Stücke), Blumenstein, Huber-Renfer und A. Probst aus Bad Attisholz vertreten, wobei man auch da der Klassierung von Felchlin folgte. Das zeigt, dass Maria Felchlin damals auf diesem Gebiet die Autorität war. 1968 publizierte sie bei Gelegenheit der 1000-Jahr-Feier von Matzendorf eine revidierte Fassung ihrer Manufakturgeschichte, wobei sie sich vor allem nochmals dem Teil widmete, in dem sie auf die Produktion einging (Felchlin 1968).

Im Rahmen seiner Dissertation zur Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte der Gemeinde Aedermannsdorf unternahm Albert Vogt vertiefte Archivstudien, bei denen er auf bisher unbekannte Dokumente zur Geschichte der Manufaktur stiess (Vogt 2003). Seine Funde veröffentlichte er in einem ersten Artikel im Jahrbuch für solothurnische Geschichte (Vogt 1993). Einige Jahre später wurde er mit der Aufgabe betraut, die Geschichte der Manufaktur Matzendorf/Aedermannsdorf zu redigieren, die von den «Freunden der Matzendorfer Keramik» aus Anlass des 200-Jahr-Jubiläums der keramischen Industrie herausgegeben wurde (Vogt et al. 2000). Aktuell: Matzendorfer Keramik 2022.

Die Anfänge der Manufaktur

Schwab erinnert daran, dass es seit den 1760er-Jahren Solothurner Patrizier gab, die mit dem Gedanken spielten, nach dem Vorbild von Bern eine Fayencemanufaktur zu gründen. Es waren Mitglieder der Ökonomischen Gesellschaft, die dann die Suche nach Rohstoffen auf dem Gebiet des Kantons aufnahmen. Schwab erzählt, wie zwei Männer der Gesellschaft, Chorherr Viktor Schwaller und Ludwig von Roll (1771–1839), bei einem sagenumwobenen Ausritt ins Dünnerntal die Tonlagerstätte bei Aedermannsdorf entdeckten. Schwaller und von Roll kauften das Gelände und erhielten vom Rat in Solothurn die Genehmigung, dort einen Bau für die Herstellung von feuerfestem Kochgeschirr zu errichten, «weil die Erde dazu brauchbar ist» (Vogt et al. 2000, 20). Schon 1797/98 wurde gebaut. Die Bevölkerung von Aedermannsdorf befürchtete freilich, dass der Holzbedarf der neuen Industrie den Wald ruinieren würde und dass die landfremde Industrie Ausländer und Menschen von schlechter Moral ins Tal brächte. Sie suchte sich zu wehren, und 1798 verstärkte die französische Invasion dermassen den Konflikt, dass der helvetische Kommissar in Balsthal im April angewiesen wurde, den Streit zu schlichten, was offenbar gelang. Schwaller zog sich früh vom Projekt zurück, so dass der Bau der Manufaktur letztlich allein das Werk von Rolls war und zu seiner ersten grossen Tat als Industriepionier im Kanton wurde.

Maria Felchlin ergänzte das Bild, das Schwab von der Frühzeit der Manufaktur zeichnete, durch Studien in den Archiven der betroffenen Gemeinden. Schwab hatte sich gewundert, dass er nur einen einzigen ausländischen Arbeiter im Betrieb ausmachen konnte, nämlich den Maler Josef Beyer von Dirmstein (heute Rheinland-Pfalz), den er zudem erst 1837 erwähnt fand. Felchlin war nun in der Lage, weitere Ausländer – Franzosen und Deutsche – zu identifizieren, die in der Zeit von 1801 bis 1810 eindeutig als Fachleute in der Fabrik arbeiteten (Felchlin 1942, 11–12). Im Taufregister von Matzendorf fand sie 1801 den Namen von Margaritha Contre, geborene Leffel, aus Sarreguemines, «Directrix in der Fabriqs.», und sie entschied, dass es sich bei der Dame um die Direktorin der Manufaktur handeln musste, was für sie auch für die fortschrittliche Gesinnung von Rolls sprach (Felchlin 1942, 12; Felchlin 1968, 166). Albert Vogt korrigierte 1993 diese voreilige Interpretation, indem er Franz Contre, den Gatten der Margaritha, als den eigentlichen Direktor identifizierte.

Vogt gelang es dann auch, die Verhältnisse rund um die Gründung und die Aufnahme des Betriebs in der Manufaktur weiter zu klären. Die erste Sorge von Ludwig von Roll war es, für die Zeit nach dem Bau der Fabrik kompetente Fachleute für eine leistungsfähige Produktion zu finden. Er wandte sich dafür zuerst an Johann Jakob Frei (1745–1817), den Fayencier von Lenzburg, der vier Jahre früher in Solothurn vorstellig geworden war, um beim Rat die Bewilligung für die Errichtung einer Porzellanfabrik auf dem Kantonsgebiet zu erhalten. Das Gesuch von Frei, der sich seit 1790 finanziell in einer sehr schwierigen Lage befand (Ducret 1950, 73–87), war damals schroff abgewiesen worden. Das Angebot, die technische Leitung der neuen Manufaktur zu übernehmen, kam ihm entsprechend gelegen.

Dank den Akten des Bezirksgerichts Balsthal konnte Vogt feststellen, dass von Roll im Juli 1798 mit Frei einen Vertrag schloss, wonach dieser sich für die Summe von 100 Louis d’or verpflichtete, die Verantwortlichen des Unternehmens mit dem technischen Wissen für die Konstruktion der Brennöfen und die Mischung der Erden für die Herstellung von Fayence, von englischem Steingut (Pfeifenerde genannt) sowie von braunem und weissem Kochgeschirr so weit zu versehen, dass auch ohne ihn produziert werden konnte. Danach zog Frei mit seiner Familie nach Aedermannsdorf. Nach Freis Äusserungen soll er seinen Verpflichtungen nachgekommen und die Manufaktur in der Lage gewesen sein, die Produktion im September 1799 aufzunehmen. Doch weigerte sich die Compagnie, die erste Hälfte des vertraglich abgemachten Betrages zu zahlen. Das Gericht von Balsthal gab Frei zwar recht, aber der Rekurs vor das Kantonsgericht Solothurn führte dazu, dass er gezwungen wurde, Joseph Eggenschwiler, dem Teilhaber von Rolls, innert fünf Wochen zuerst noch die Fabrikation von Steingut beizubringen und die letzten Öfen fertigzustellen. Frei, der kein Experte für Steingut war, war damit überfordert. Vogt nimmt an, dass er Aedermannsdorf Ende 1799, Anfang 1800 verliess. Zurück blieb Eggenschwiler, der dem Steueragenten von Aedermannsdorf klagte, dass er nur «probierweiss» arbeiten könne und im übrigen sich nach Fachleuten umsehen müsse, wobei er Mühe habe, solche zu finden (Vogt 1993, 424–425).

1970 fiel Maria Felchlin als sensationeller Fund das Rezeptbüchlein der Manufaktur in die Hand, das sie unter dem Titel «Das Arkanum der Matzendorfer Keramiken» publizierte (Felchlin 1971). Das Heft, das von Generation zu Generation in der Familie Meister weitergegeben worden war, enthält verschiedene Rezepte für die Herstellung von Fayence, von Steingut und von braunem Kochgeschirr. Der Hauptteil ist mit dem Datum 26. Juli 1804 versehen, mit den Initialen «F. C.» signiert und von Joseph Bargetzi, dem Sekretär der Fabrik, gegengezeichnet. Ergänzende Notizen wurden bis 1810 beigefügt. Dieses Dokument brachte einige zusätzliche, wichtige Informationen zu den Anfängen des Unternehmens. Ihm entnehmen wir, dass der zur Herstellung von Steingut notwendige, weissbrennende Ton aus Heimbach bei Tenningen im Breisgau importiert wurde, während für die Fayence Erden von Laupersdorf, Matzendorf und Aedermannsdorf Verwendung fanden. Aus der Tatsache, dass das Kapitel Fayence entschieden weniger ausführlich behandelt ist als das Steingut, schloss Felchlin zu Recht, dass diese Technik in Matzendorf schon bekannt war und dass man von Anfang an Fayencen herzustellen verstand. Desgleichen sind die Auskünfte bezüglich des braunen Kochgeschirrs sehr knapp gehalten und mit dem Datum 1806 versehen, was dafür spricht, dass auch diese Produktion auf die Anfangszeit zurückgeht.

Bei der Durchsicht der Register im Gemeindearchiv von Aedermannsdorf, die Felchlin merkwürdigerweise nicht kannte, stiess Albert Vogt auch auf den Namen der Person, die nach Freis Weggang die Leitung der Manufaktur übernahm: Franz Contre von Sarreguemines in Lothringen. In den Registern taucht Contre nach dem April 1804 nicht mehr auf. Es ist so gut wie sicher, dass er der Verfasser des mit «F. C.» signierten Arkanums ist. Er muss dieses kurz vor seinem Abschied niedergeschrieben haben (Vogt 1993, 426). Vogt konnte auch die von Felchlin erstellte Liste der Arbeiter bedeutend erweitern. Er weist für die Zeit von 1800 bis 1808 ein Dutzend ausländische Fachleute aus Frankreich und aus Deutschland nach, die in der Manufaktur als Dreher, Maler, Brenner oder als Modelleur tätig waren (Vogt 1993, 429). Höchstwahrscheinlich kamen die ersten von ihnen mit Franz Contre nach Aedermannsdorf. Dank diesen Spezialisten gelang es endlich, die Produktion von Steingut aufzunehmen. Verschiedene der von Vogt genannten Arbeiter kamen aus bekannten französischen Steingutfabriken wie Montereau, Niderviller, Lunéville oder Sarreguemines.

Die Pacht von Urs Meister (1812–1827)

Bei Fernand Schwab lesen wir, dass Ludwig von Roll 1810 die Hammerschmiede der Gebrüder Dürholz in Aedermannsdorf kaufte und sich dort nun ganz der Metallindustrie zuwandte. Von seiner ersten Manufaktur zog er sich zurück und verpachtete sie an den ortsansässigen Bürger Urs Meister. Schwab beklagt, dass es nur wenige schriftliche Quellen gibt, die der Erhellung des neuen Kapitels dienen könnten, und zitiert zunächst einen Bericht des Finanzamtes von 1825, der bemängelt, dass die Fayence von Matzendorf von geringerer Qualität sei als die französische Ware und dass auch das Steingut nicht jenem von Nyon gleichkomme (Schwab 1927, 464).

Das zweite von Schwab entdeckte Dokument ist ein 1826 datiertes Gesuch an den Rat um die Erlaubnis zur Durchführung einer Fayence- und Steingutlotterie, um die Lagerbestände loszuwerden und die Gläubiger befriedigen zu können. Dem Text entnehmen wir, dass die Manufaktur unter der wachsenden Konkurrenz ausländischer Waren litt, dass sie seit 1812 22 einheimische Arbeiter beschäftigte und dass die Produktion, von der sieben Achtel ausserhalb des Kantons verkauft wurde, einem Handelswert von Fr. 16 000 entsprach (Schwab 1927, 465). Was immer das Resultat der Lotterie war, die finanzielle Situation erlaubte Urs Meister nicht, den Betrieb weiterzuführen. Er zog sich aus dem Geschäft zurück und wurde durch ein Gremium ersetzt, dem Niklaus Meister und seine drei Söhne Ludwig, Melchior und Josef, Johann Schärmeli, Viktor Vogt und Josef Gunziger angehörten. Die ersten fünf wohnten in Matzendorf, die zwei andern in Aedermannsdorf.

1829 machte Ludwig von Roll Konkurs und sah sich gezwungen, seine Immobilien zu verkaufen. Die Fabrik Matzendorf wurde von den sieben Nachfolgern Urs Meisters erworben. Ludwig Meister (um 1790–1869) leitete nun die Gesellschaft unter dem Titel «Ludwig Meister und Mithaften» oder «Ludwig Meister & Compagnie». Ausser Niklaus Meister arbeiteten alle Teilhaber im Unternehmen. Die Gesellschaftsanteile sollten bis 1883 in den Familien der Meister, Gunziger und Vogt bleiben, die mit der Zeit auch untereinander heirateten, so dass die Gesellschaft den Charakter eines Familienunternehmens im eigentlichen Sinn des Wortes annahm. Nach dem Tod von Ludwig Meister übernahm sein Sohn Johann (1825–1876), 1876 dessen Cousin Niklaus Meister (1821–1897) die Leitung. Die Firma «Ludwig Meister & Cie» wurde bis 1883 weitergeführt und dann in eine neue Aktiengesellschaft umgewandelt.

Für diese Periode stützte sich Schwab auf die wenigen noch verfügbaren Quellen wie den Rechenschaftsbericht der Solothurner Regierung von 1836/37, aus dem man erfährt, dass «aus Mangel an geeigneter Erde feine Fayence und pfeifenirdenes Geschirr nicht mehr produziert wurden …». Damals scheint man nur noch gewöhnliches Fayence- und Kochgeschirr hergestellt zu haben. Nebenbei erfährt man, dass die Fabrik noch 19 Arbeiter beschäftigte und dass der grösste Teil der Produktion noch immer in den Kantonen Bern und Basel, weniger auch in den Kantonen Luzern und Aargau abgesetzt wurde (Schwab 1927, 467).

Für die Zeit von 1850 bis 1883 stellt Albert Vogt fest, dass das Unternehmen nur noch neun bis zwölf Arbeiter zählte, was auf einen Rückgang der Produktion schliessen lässt. Der jährliche Umsatz belief sich in den Jahren 1858 bis 1862 noch auf etwa 5 000, mit Spitzen bis zu 7 000 Franken und in den Jahren zwischen 1866 und 1870 auf Mindestwerte von um 3 500 Franken. Entsprechend tief muss die Leistung gewesen sein. Doch ging bis zuletzt der grösste Teil der Ware Richtung Bern, Basel und den Aargau. Vogt hält fest, dass diese Schwankungen der allgemeinen Konjunktur von damals entsprachen (Vogt et al. 2000, 37–38).

Die Thonwarenfabrik Aedermannsdorf (1883–1960) und Rössler AG (1960–2004)

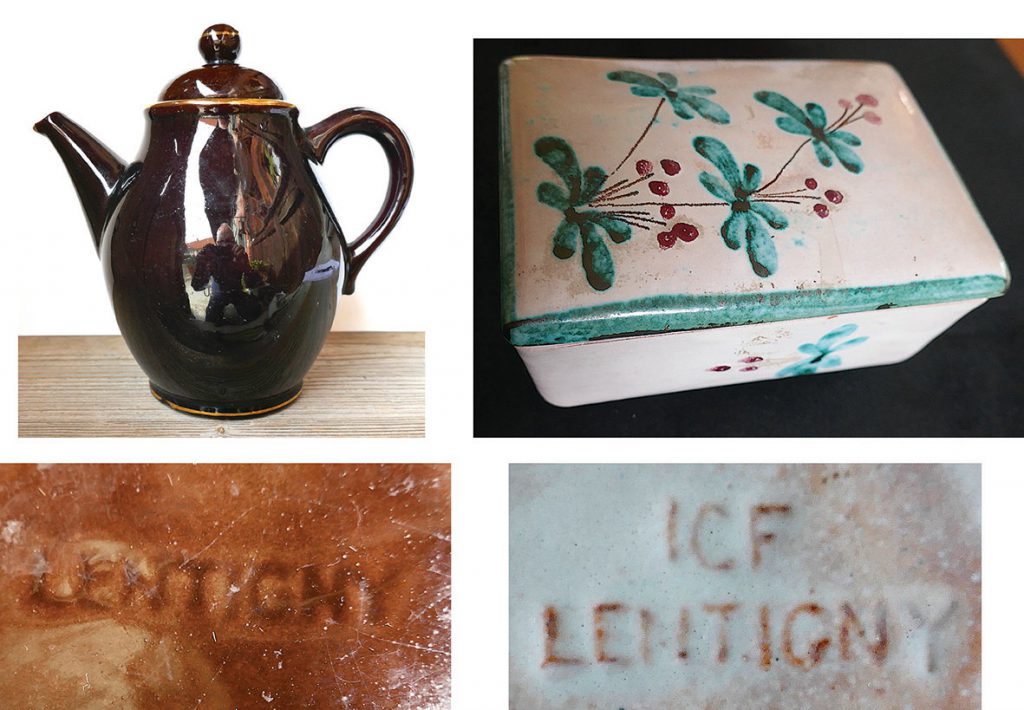

1883 wurde am Ort der Manufaktur Matzendorf die Aktiengesellschaft «Thonwarenfabrik Aedermannsdorf» gegründet. Die meisten Aktionäre wohnten nun nicht mehr im Dünnerntal und gehörten der politischen und wirtschaftlichen Oberschicht des Kantons an. Das neue Unternehmen entwickelte sich gut. Der Aufstieg der Uhrenindustrie im Tal gab der Bauindustrie Auftrieb und in der Fabrik entwickelte sich die neue Abteilung der Ofen- und Tragofenherstellung zu einem hochprofitablen Geschäft. Seit Ende 1890 verzichtete die Manufaktur auf lokale Rohstoffe und importierte den Ton aus der Pfalz und aus der Tschechoslowakei. 1884 hatte sie 13 Mitarbeiter, 1885 waren es 38 und 1897 54. Die Fabrik wurde durch zwei Feuersbrünste 1887 und 1913 zerstört, aber sofort wieder aufgebaut und modernisiert. So wurde die Produktion 1913 teilweise mechanisiert, und die Öfen wurden auf Kohle umgestellt. Man stellte nun zu gleichen Teilen einerseits Öfen und Ofenkacheln, anderseits manganglasiertes Braungeschirr her, was auch Fernand Schwab 1924 bei einem Besuch der Fabrik feststellte.

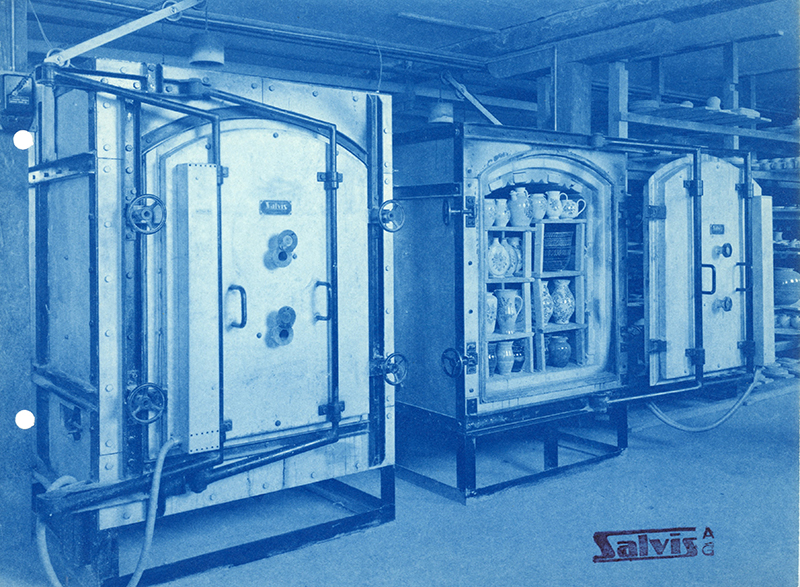

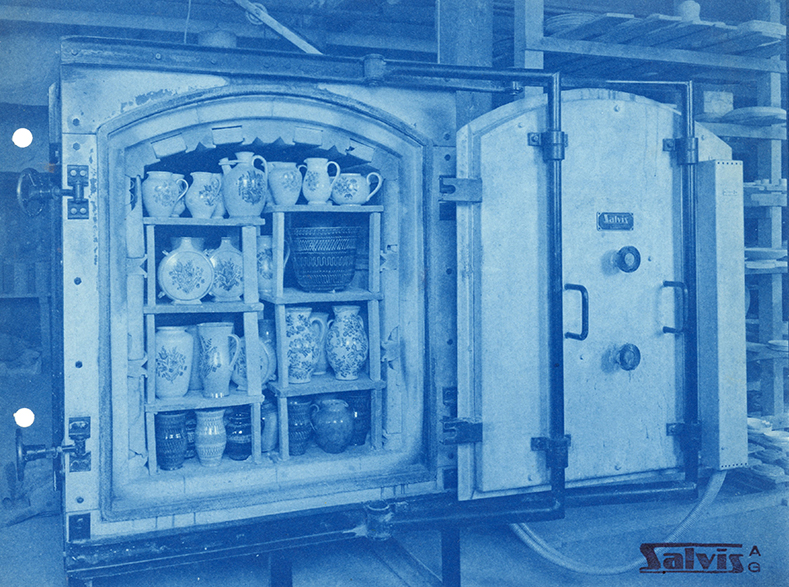

1927 kaufte der Basler Unternehmer Alfred von der Mühll die Tonwarenfabrik, die sich damals in einer Krise befand. Die Zahl der Arbeiter ging seit 1926 zurück. Mit dem neuen Besitzer verbesserte sich die Situation, bis auch die Manufaktur die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise zu spüren bekam. 1934 wurde eine Kunstabteilung eröffnet, deren Leitung dem Berner Keramiker Benno Geiger anvertraut wurde. Als im Zweiten Weltkrieg der Geschirrimport aus den Nachbarländern vollständig wegfiel, erlebte die Fabrik einen Aufschwung, der zu einer Ausweitung der Produktion nebst dem traditionellen Braungeschirr führte.

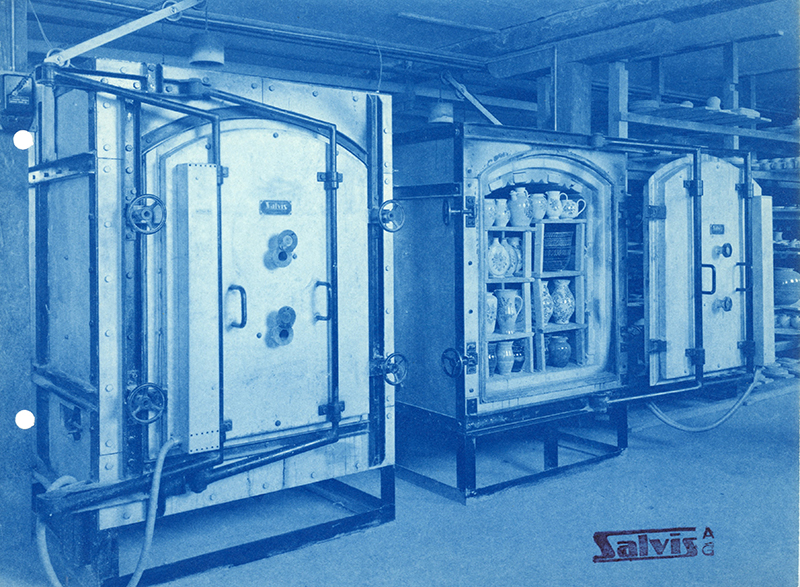

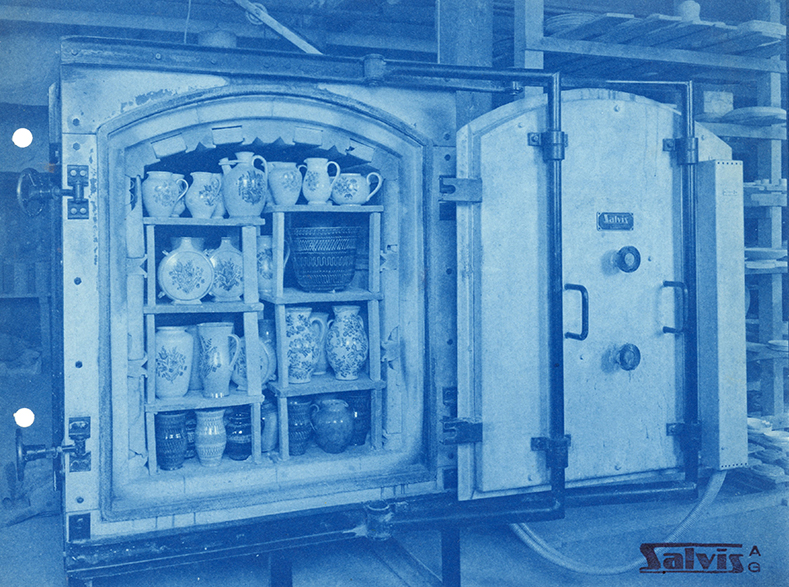

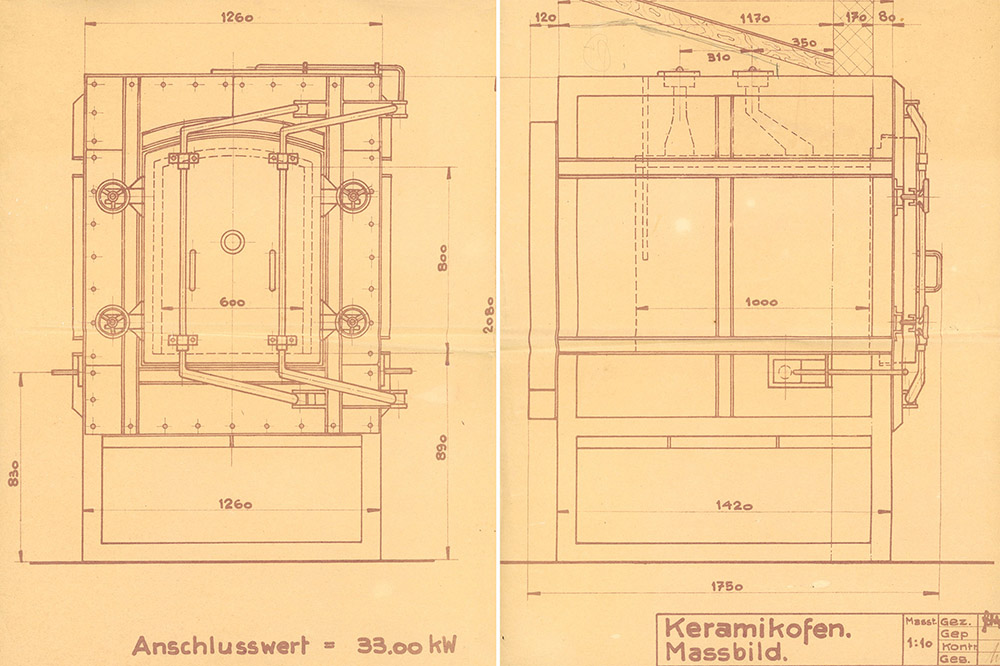

Brennöfen in Aedermannsorf in einem Prospekt der Salvis A.G., das um 1943 gedruckt wurde.

Nach 1947 hatte die Fabrik dann erneut mit der wachsenden Konkurrenz aus dem Ausland zu kämpfen. 1960 wurde sie vom Industriellen Emil Rössler von Ersigen im Emmental gekauft. Die Aktiengesellschaft Rössler spezialisierte sich nun auf die Produktion von Geschirr aus Steingut und seit 1963 aus Porzellan. 2004 schloss sie ihre Tore in Aedermannsdorf.

Zwei weitere Töpfereien in Matzendorf/Aedermannsdorf

Die Töpferei Studer in Matzendorf (1826-1854)

Im 1836 erschienenen Handbuch über den Kanton Solothurn erwähnt der Verfasser ohne weiteren Kommentar «zwei Fayencefabriken in Matzendorf» (Strohmeier 1836, 101 und 232). Fernand Schwab identifizierte tatsächlich eine Töpferei, die einem gewissen Urs Studer (1787–1846) gehörte, der im Sterberegister als «Fayencefabrikant» erwähnt wird. Dieser hatte 1817 in Matzendorf ein Haus gekauft. Ein Grundbucheintrag von 1825 besagt, dass er dort eine Töpferei eingerichtet hatte. Schwab besuchte den Ort in den 1920er Jahren, als der Werkstattraum noch gut erkennbar war, und stellte fest, dass dieser recht klein war und kaum Platz für mehr als drei Arbeiter bot (Schwab 1927, 474).

Später ergänzte Albert Vogt, dass Studer bei der Volkszählung von 1808 als Arbeiter in der Manufaktur erscheint (Vogt 1993, 430) und dass er 1826 um die Erlaubnis bat, in seinem Haus einen Brennofen einzurichten (Vogt et al. 2000, 63). 1846 übernahmen die beiden Söhne von Studer, Urs und Josef, die Töpferei, die bis 1854 weiterbetrieben wurde. Was die Werkstatt hervorbrachte, bleibt ein Geheimnis. Im Gegensatz zu Albert Vogt glauben wir nicht, dass sie Fayence erzeugte, sondern glasierte oder engobierte Irdenware.

Die Töpferei Stampfli in Aedermannsdorf und Nachfolgebesitzer (1803-nach 1907)

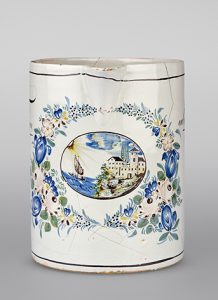

In der ersten Fassung ihrer Monografie erzählt Maria Felchlin von der Begegnung mit einer Person aus der Gegend, die ihr versicherte, dass ihr Urgrossvater namens Stampfli Fayencen von der Art der «Blauen Familie» (z.B. MBS 1912.107; MBS 1912.126) herstellte. Felchlin machte sich auf die Suche nach genaueren Auskünften und fand wirklich die Spur von Niklaus Stampfli (1811–1883), der als Töpfer in Aedermannsdorf ab den 1840er Jahren bis 1879/80 arbeitete und dann zu seiner Tochter nach Bellach zog. Stampfli war in der Gegend unter dem Namen «Hafnerchlaus» bekannt und seine Werkstatt als «Hafnerhütte» (Felchlin 1942, 38–42).

Auch da ergänzte Albert Vogt, dass 1803 ein Urs Josef Stampfli (1775–1847) die Erlaubnis erhielt, einen Ofen auf der Allmend von Aedermannsdorf zu errichten, wo er allem Anschein nach vor allem Ofenkacheln herstellte. Sein Sohn Niklaus lernte auch das Hafnerhandwerk. 1833 war er noch in Aedermannsdorf wohnhaft, dann finden wir ihn für zehn Jahre in Crémines im Berner Jura. Das Keramikmuseum Matzendorf besitzt von ihm zwei Gipsnegative zur Ausformung von Tellern, die eine mit der eingeritzten Signatur «Stampflÿ 1834», die andere mit den Initialen «N. S.». Diese wertvollen Dokumente lassen vermuten, dass Stampfli Gipsformen herzustellen verstand (Vogt et al. 2000, Abb. 13). Zwischen 1842 und 1845 kehrte er nach Aedermannsdorf zurück, wo er vielleicht als Taglöhner in der Manufaktur arbeitete. Nach dem Tod von Urs Josef erwarb er 1847 die väterliche Werkstatt. Im gleichen Jahr zeigte er an der Gewerbeausstellung in Solothurn «ein irdenes Fläschchen, schwarz glasiert» (Kat. Solothurn 1847). 1851 sah sich Niklaus Stampfli gezwungen, seine Werkstatt zu verkaufen; vier Jahre später wurde er vergeldstagt. Möglicherweise aber übte er seinen Beruf bis 1858 weiter aus (Vogt et al. 2000, 61). Vogt nimmt an, dass er danach bis zu seinem Weggang 1879/80 in der Manufaktur arbeitete, denn 1860 wohnte er in einem Haus von Josef Vogt, einem der Besitzer der Fabrik, und 1870 im Gebäude der Manufaktur selbst. In Anbetracht des geringen Wochenlohns von 5 Fr. nimmt Vogt an, dass er in der Manufaktur nicht nur für die Firma, sondern auch auf eigene Rechnung arbeitete (Vogt et al. 2000, 56).

Was die von Urs Josef Stampfli gegründete «Hafnerhütte» angeht, wurde diese noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts von verschiedenen Besitzern genutzt: zuerst von den Töpfern Josef Wiss (von 1858–1862) und Johann Schuppisser (von 1862–1865); 1865 wurde die Werkstatt von Urs Josef Bläsi gekauft, der sie an zwei Töpfer, Peter Siegenthaler von Langnau und Johann Schneider von Niederhünigen, vermietete. Ende der 1880er Jahre wurde sie von Rupert Bläsi, dem Sohn des Besitzers, übernommen (1868–1911), der 1885 einige Monate in der Tonwarenfabrik gearbeitet hatte (Vogt et al. 2000, 61–62). Laut einem Inserat vom November 1907 konnte man bei Rupert Bläsi «alle Sorten Milchbecki und Milchhäfen sowie Blumentöpfe und Blumenplättli» kaufen.

Zur Bestimmung der Matzendorfer Produkte: Die Matzendorf/Kilchberg-Schooren Kontroverse

Fernand Schwab

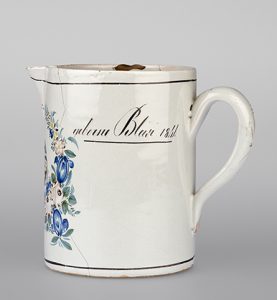

In seinem Pionierwerk von 1927 begnügte sich Fernand Schwab nicht damit, die Geschichte der Fayencemanufaktur Matzendorf zu erzählen, sondern er versuchte auch, aufgrund der Sammlungen des Solothurner Museums (des nachmaligen Museums Blumenstein) zu ermitteln, was in der Manufaktur produziert wurde. Die Erzeugnisse mit Namensinschriften aus der Region, die er Matzendorf zuschreiben konnte, waren eher selten und datierten meist aus der Spätzeit der Produktion ab Mitte der 1840er Jahre bis in die Zeit um 1880 (Schwab 1927, Abb. 2 nach S. 468).

Auf die erste schriftliche Erwähnung der Herstellung von Fayence stiess Schwab im Bericht des Finanzrates von 1825. Da ihm keine entsprechenden Erzeugnisse aus der Zeit von Rolls bekannt waren, nahm er an, dass die Manufaktur in den ersten Jahren nur Steingut produzierte und die Fabrikation von Fayence erst zur Zeit der Pacht von Urs Meister (1812–1827) aufgenommen wurde. Die gleiche Quelle präzisierte, dass sieben Achtel der jährlichen Produktion, die einen Handelswert von 16 000 Franken hatte, ausserhalb des Kantons abgesetzt wurde. Aber wie sah diese zum grössten Teil exportierte Solothurner Produktion aus?

Hier interessierte sich Schwab für eine verhältnismässig grosse Gruppe von Fayencen im Historischen Museum Bern, die von Sammlern und Antiquaren traditionell Matzendorf zugeschrieben wurde (Schwab 1927, dritte Abb. nach S. 468). Heute sehen wir in den meisten dieser Objekte Erzeugnisse der verschiedenen Manufakturen, die in und um Kilchberg-Schooren am Zürichsee in den Jahren 1820/50 tätig waren und deren Produktion damals noch wenig untersucht war. Schwab nahm diese Gruppe für Matzendorf in Anspruch, weil sie eine wichtige Lücke in der Chronologie der Produktion vor den späten, mittelmässigen Erzeugnissen in Solothurn auszufüllen schien. Doch begegnete man dieser Zuschreibung schon damals mit Zweifeln und bemerkte, dass dieser Typ von Fayencen in den Solothurner Sammlungen merkwürdigerweise kaum vertreten war. Schwab wischte das Argument weg und wies auf die Bedeutung der Exporte der Matzendorfer Manufaktur (Schwab 1927, 466) und deren Jahresumsatz hin, die ihm dafür gross genug zu sein schienen. Damit schuf er für Matzendorf eine Gruppe von Fayencen von höherer Qualität, von der er meinte, dass sie in Matzendorf ausschliesslich für den Export produziert wurde. Da er die meisten Beispiele solcher Erzeugnisse im wichtigsten Absatzgebiet der Fabrik in Bern fand, nannte er deren Malstil «Berner Dekor».

«Berner Dekor»

«Blaue Familie»

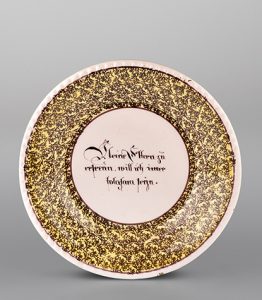

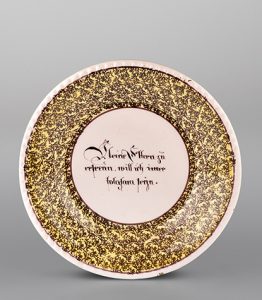

Um den «Berner Dekor» zeitlich einzugrenzen, wies Schwab auf zwei 1822 datierte Teller in Privatbesitz hin, von denen er meinte, dass sie an den Anfang der Fayenceproduktion von Matzendorf gehörten. Angesichts der Verschiedenheit der «Berner Dekore» der Jahre 1820 (siehe zum Beispiel MBS 2010.2; KMM 68; KMM 69; SFM 138; KMM 71; KMM 96; MBS 1942.20; KMM 91; SFM 84; HMO 8163) vom Dekor des gleichzeitigen Solothurner Steinguts fällt es freilich schwer, Schwabs Argumentation zu folgen (zum Beispiel KMM 67; MBS 1917.36; HMO 8535). Den Ausklang des «Berner Dekors» datiert Schwab um 1843 unter Hinweis auf den Rechenschaftsbericht von 1836/37, wonach die Manufaktur damals keine «feinen Fayencen» mehr fabrizierte, sondern nur noch «alle Arten gewöhnliches Geschirr von Fayence … und braunes Kochgeschirr». Schwab sah die beträchtlichen Unterschiede zwischen dem Geschirr mit «Berner Dekor» und den derberen Erzeugnissen der Jahre 1860–1880, wies aber auf Beispiele des Übergangs mit Elementen des früheren und späteren Stils hin. Für die Stücke des späteren Stils prägte er den Begriff «Blaue Familie», weil hier die Farbe Blau vor allem in den Randlinien dominierte (z. B. MBS 1912.128; KMM 507).

Verglichen mit der «Exportware» und seinem «Berner Dekor», ist die «Blaue Familie» klar von geringerer Qualität, sowohl in Bezug auf die Formen als auch auf die Malerei. Eine so offensichtliche Differenz musste Ausdruck eines unübersehbaren Niedergangs sein. Schwab betrachtete die «Blaue Familie» deshalb als «Gelegenheitsproduktion», die nur zu Geschenkzwecken für eine beschränkte Kundschaft im Dünnerntal von Mitarbeitern der Manufaktur ausserhalb der Arbeitszeit oder sogar zu Hause gefertigt worden war. Mit der offiziellen Produktion der Manufaktur hatte sie nichts zu tun. Diese Position nahm die Theorie der «Laienprodukte» voraus, die später Maria Felchlin entwickelte. Zusammengefasst meint Schwab, dass die Manufaktur die Produkte vom Typ «Berner Dekor» seit Anfang der zwanziger Jahre speziell für die Kundschaft der Nachbarkantone Bern und Basel auf den Markt brachte und dass sie solche aus wirtschaftlichen Gründen ab circa 1837 nicht mehr herstellte. Später kam mit der «Blauen Familie» eine von einigen Fabrikarbeitern für einen kleinen, lokalen Markt gefertigte, nicht offizielle Produktion minderer Qualität von wenig professionellem Charakter auf, die nur ein blasser Abglanz des hier einst Geschaffenen war. Was aber den Export betraf, konzentrierte man sich für diesen hinfort auf die Fabrikation von «braunem Kochgeschirr» (Schwab 1927, 473).

Maria Felchlin

Nun trat Maria Felchlin auf den Plan. Mit der ihr eigenen Energie machte sie sich daran, das Wissen auf dem Gebiet der Keramik von Matzendorf auf den von Schwab gegebenen Grundlagen weiter voranzutreiben. Darüber hinaus wandte sie sich ausgiebig der Produktion der Manufaktur zu, indem sie die Theorien von Schwab zu vertiefen und zu präzisieren suchte. Sie übernahm die von Schwab definierten Kategorien des «Berner Dekors», der «Blauen Familie» und des «braunen Kochgeschirrs», indem sie diese ergänzte, systematisierte und ihre sogenannte «Service-Hypothese» entwickelte (Felchlin 1942, 22–25). Der Prospekt für die Lotterie von Urs Meister 1826 erwähnt ein Tafelservice für 24 Personen, und sie wollte wissen, worum es sich hier gehandelt haben könnte.

Kranichdekor – Von dieser Frage umgetrieben, stiess sie bei einer Einwohnerin von Trimbach bei Olten auf eine Gruppe von Fayencen mit dem berühmten, camaieuvioletten «Kranichdekor», die angeblich aus dem Gasthof «St. Urs und Viktor» in Boningen kam und nach der Überlieferung ein Matzendorfer Erzeugnis sein sollte (Felchlin 1942, Taf. VIII, Abb. 13). Später erwarb sie die Stücke dann für ihre eigene Sammlung (SFM 34; SFM 38; SFM 39).

Für Maria Felchlin mussten diese Fayencen Repräsentanten der ersten Phase der Fayenceproduktion in Matzendorf und damit vor dem «Berner Dekor» entstanden sein; sie datierte sie um 1808 bis 1820. Diese Meinung fand in gewisser Weise ihre offizielle Bestätigung bei der 1948 in Jegenstorf gezeigten Ausstellung (Jegenstorf 1948, 72–73). Nach der Entdeckung eines Fayencetellers mit Datum 1801 im Museum Solothurn (MBS 1912.220) verschob Felchlin dort das Anfangsdatum der Fayenceproduktion weiter nach vorn und vertrat nun die Meinung, dass die Fabrik von Anfang an neben dem Steingut auch Fayence fabriziert habe.

«Berner Dekor» – Ihr grösster Einsatz galt aber der von Zürich aus mehr und mehr angezweifelten Hypothese des «Berner Dekors» von Matzendorf, deren Verteidigung sie nun gegen Wind und Wetter übernahm. Der erste Widerspruch kam von Karl Frei, dem 1953 verstorbenen Vizedirektor des Landesmusems. Kurz nach Erscheinen der Arbeit von Schwab erschien 1928 auch die erste grundlegende Publikation von Frei über die Fayencen von Kilchberg-Schooren (Frei 1928). Als Felchlin das Landesmuseum 1932 besuchte, war es für sie ein Schock, zu sehen, dass dort fast nur Fayencen der «Blauen Familie» als Matzendorf etikettiert waren, während der «Berner Dekor» Kilchberg zugewiesen wurde (Felchlin 1968, 154). Dagegen erhob sie Einspruch mit einer ganzen Reihe von Argumenten, die nach ihr für Solothurn sprachen, die sich aus der Rückschau aber als wenig stichhaltig erwiesen (Felchlin 1942, 30–38).

Steingut

Unter Hinweis auf eine Deckelschüssel, welche aus der Familie des Amtschreibers Bernhard Munzinger in Balsthal stammte (SFM 1), nahm Felchlin dann auch eine Gruppe von mit feinen, reliefierten Blumen geschmücktem Steingutgeschirr für Matzendorf in Anspruch (SFM 1; SFM 2; SFM 3; SFM 4; SFM 9; SFM 10; SFM 15; SFM 18; SFM 23; SFM 24; SFM 25; SFM 26).

Diese erneute Ausweitung der Produktion präsentierte sie 1958 an der Ausstellung in Nyon, womit auch diese offiziell zur Diskussion gestellt wurde (Nyon 1958, 38; Felchlin 1968, 176–178).

«Laienproduktion» – «Aedermannsdorfer»

Objekte, die ihr als offizielle Erzeugnisse der Manufaktur Matzendorf qualitativ ungenügend erschienen, bezeichnete Felchlin als «Laienprodukte» oder Freizeitarbeiten. Für die «Blaue Familie» von Schwab aber entwickelte sie eine neue Theorie. Ein Urenkel des Töpfers Niklaus Stampfli hatte ihr erzählt, dass sein Urahn eben solche Arbeiten gefertigt hätte, die sie der Manufaktur abschrieb. Aufgrund dieser Auskunft wies sie diese nun der Werkstatt von Stampfli, der «Hafnerhütte» in Aedermannsdorf, zu und taufte sie «Aedermannsdorfer». Andere Nachkommen des Töpfers sollen ihr bestätigt haben, dass Niklaus «neben allerlei Braungeschirr auch weiss glasiertes und bunt bemaltes, blumiges Weissgeschirr» fertigte (Felchlin 1942, 39) und eine Enkelin Stampflis besass noch ein Tintengeschirr, das Stampfli deren Vater, dem Landjäger Josef Jäggi, geschenkt haben soll (SFM 212).

Die «Blaue Familie» stellte damit in gewissem Sinn die Endphase der «Laienproduktion» dar und war für sie vor allem das Werk Stampflis. Felchlin sah zwar durchaus, dass die Dekore der Familie nicht alle von der gleichen Hand sein konnten, doch da sie nun nicht mehr zur offiziellen Produktion der Manufaktur gehörten, meinte sie, dass sie «für das keramische Forschen und das historische Interesse kaum mehr von Belang» seien (Felchlin 1942, 62). Eine etwas leichtfertige Art, das Problem aus der Welt zu schaffen!

Matzendorfer im Strassburger Stil

1953 entdeckte Maria Felchlin im Museum Olten eine in Aufglasurfarben im Stil der ostfranzösischen Fayencen bemalte Suppenschüssel mit der Widmungsinschrift «Elisabetha Winter» (HMO 8692). Einige Jahre später stiess sie im Museum Blumenstein in Solothurn auf eine zweite, im gleichen Stil dekorierte Schüssel mit den Namen «Anna Maria Mohlet und Hans Georg Hugi Zuchwil» (MBS 1920.83).

Bei Archivstudien fand sie die Namen dieser Solothurner Personen und war in der Lage, die Schüsseln in die Jahre 1812 bis 1815 zu datieren. Felchlin war nun versucht, auch diese Fayencen mit Matzendorf in Verbindung zu bringen und in ihnen Arbeiten des dort tätigen Töpfers Urs Studer zu sehen. Sie stellte diese These erstmals an der Jahresversammlung des Historischen Vereins in Matzendorf 1957 (Felchlin 1957) und weiter 1958 an der Ausstellung im Schloss Nyon vor, wo sie eine ganze Reihe von Fayencen zeigte, die für sie aus dem Vergleich mit den Suppenschüsseln nunmehr «Matzendorfer im Strassburger Stil» waren (Nyon 1958, 37–38; Felchlin 1968, 196–210; siehe AF 22-033-00; AF 22-034-00; MBS 1920.83; HMO 8064; HMO 8065; HMO 8066; HMO 8107; HMO 8108; HMO 8113; HMO 8114; MO 8118; HMO 8119; HMO 8120; HMO 8126; HMO 8128; HMO 8129;HMO 8723; HMO 8680; HMO 8692; HMO 8713; SFM 43; SFM 46; SFM 48; SFM 50; SFM 51; SFM 52; SFM 53; SFM 54; SFM 55; SFM 56; SFM 58; SFM 60; SFM 61; SFM 62; SFM 63; SFM 64; SFM 66; SFM 67; SFM 68; SFM 69; SFM 71; SFM 72; SFM 205; SFM 206).

Zu den oben gezeigten Schüsseln kann man noch Folgendes bemerken: Von der Form, aber auch von der Malerei her empfinden die heutigen französischen Experten die zwei Stücke zwar als eher fremdartige Erscheinungen. Die in schwarzer Aufglasurfarbe gemalten Widmungen, welche sich eindeutig auf Solothurner Personen beziehen, können sehr wohl in einer ausländischen Fabrik nach einer Vorlage auf Bestellung ausgeführt worden sein. Jene von der Schüssel MBS 1920.83 überschneidet den Dekor und stammt damit sicher von anderer Hand. Die Schrift von HMO 8692 ist zitterig und unsicher, als wäre die schreibende Hand mit der deutschen Kursivschrift wenig vertraut gewesen. Beide Schüsseln sind zweifellos Erzeugnisse einer leistungsfähigen Manufaktur, wie es sie damals an vielen ostfranzösischen Orten gab, und nicht in einer kleinen Werkstatt wie jener von Studer. Bei der Wichtigkeit des Schweizer Marktes für die ostfranzösischen Manufakturen ist nicht auszuschliessen, dass dort auf Bestellung spezielle, von der schweizerischen Kundschaft verlangte Formen hergestellt wurden (Mitteilung von Jacques Bastian). Jedenfalls ist uns keine Manufaktur auf Schweizer Gebiet bekannt, die damals in der Lage gewesen wäre, Geschirre mit Aufglasurdekor von entsprechender Qualität zu liefern.

Rudolf Schnyder

1997 organisierte Hans Brunner, der Konservator des Historischen Museums Olten, die Ausstellung «200 Jahre Matzendorfer Keramik» in der Absicht, die Theorien von Schwab und Felchlin einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Mit dem Konzept und der Ausführung betraute er Rudolf Schnyder, den ehemaligen Konservator und Leiter der keramischen Abteilung des Landesmuseums, der bei dieser Gelegenheit seine schon in der Begleitpublikation zur 1990 gezeigten Ausstellung «Schweizer Biedermeier-Fayencen, Schooren und Matzendorf» (Schnyder 1990) dargelegte Sicht der Matzendorfer Produktion breit zur Darstellung brachte. Aufgrund formaler, technischer und stilistischer Kriterien zeigte er, dass die Produkte der Manufaktur Matzendorf von den Erzeugnissen der Fabriken am Zürichsee durchaus verschieden und von eigenem Charakter sind. Um Eigenart und Profil der Matzendorfer Produktion klar sichtbar zu machen, sah er zu, dass die Ausstellung nur Erzeugnisse aus Matzendorf enthielt. So war auch der sogenannte «Berner Dekor» nur mit Beispielen aus Matzendorf, nicht aber aus Kilchberg vertreten. Verzichtet wurde auch auf eine Illustration der kühnen Hypothesen bezüglich einer Matzendorfer Fabrikation von Fayencen mit Kranichdekor, von Steingut mit fein reliefiertem Blumendekor und von «Matzendorfer im Strassburger Stil». Dagegen wurde die «Blaue Familie» als Endphase einer Entwicklung wieder in die offizielle Produktion der Manufaktur integriert und nicht mehr als Freizeiterzeugnis einer dilettierenden Laienbeschäftigung betrachtet. Bei der Durchsicht der wichtigsten schweizerischen Sammlungen war es zudem gelungen, bisher unbekannte Fayencen aus der Anfangszeit der Manufaktur von Rolls zu identifizieren und zu präsentieren. Das Verzeichnis der Exponate erschien im Nachhinein mit den überarbeiteten Ausstellungstexten im Mitteilungsblatt der Keramik-Freunde der Schweiz Nr. 121, 2008 (Schnyder 2008).

Albert Vogt

Mit seinen methodisch streng durchgeführten Forschungen zur Geschichte der Manufaktur Matzendorf war es Albert Vogt möglich, das von Schwab gezeichnete und von Felchlin weitgehend übernommene Bild von der Geschichte des Unternehmens beträchtlich zu ergänzen. Die Ergebnisse seiner Studien publizierte er im von den «Freunden der Matzendorfer Keramik» im Jahr 2000 herausgegebenen Werk mit den Resultaten der von Marino Maggetti und Giulio Galetti von der Universität Fribourg im Auftrag der Freunde durchgeführten archäometrischen Untersuchungen. Man hoffte, die Kontroverse Matzendorf/Kilchberg auf naturwissenschaftlicher Basis endlich klar entscheiden zu können (Vogt et al. 2000).

Der Beitrag von Vogt erlaubte, eine ganze Reihe von Fragen sowohl zur Produktion als auch zu den Theorien von Felchlin zu klären: So liess sich für ihn die Hypothese des Kranichdekors auch unter Hinweis auf das Ergebnis der archäometrischen Analyse nicht halten (Vogt et al. 2000, Mz 43 – SFM 36). Die entsprechenden Fayencen sind eindeutig älter, sind französischen Ursprungs und kommen höchstwahrscheinlich aus der Franche-Comté (SFM 34; SFM 35; SFM 36; SFM 37; SFM 38; SFM 39; HMO 8712).

Zum Thema «Matzendorfer im Strassburger Stil» präsentierte er neue Daten zur Biografie von Urs Studer und stellte fest, dass dieser seinen Ofen erst im Jahr 1826 errichtete. Da die Suppenschüsseln, die Felchlin ihm zuschreibt (HMO 8692; MBS 1920.83), aufgrund ihrer solothurnischen Widmungen deutlich früher zu datieren sind, können sie nicht Arbeiten Studers sein, und auch die Analyse ihres Scherbens hat ergeben, dass sie fremde Ware sind (Vogt et al. 2000, Mz 70 – HMO 8692). Von unserer Seite sei hier beigefügt, dass Fayencen dieser Art einhellig als ostfranzösische und insbesondere als lothringische Erzeugnisse gelten. Auch wenn sie nur von mittlerer Qualität sind, setzen sie doch die Routine grösserer Betriebe voraus, was nicht zur Töpferwerkstatt Studers passt, die nach Schwab nur klein war. Darüber hinaus beherrschten diese Betriebe die Polychromie der Aufglasurmalerei, eine Technik, die Studer, der seine Lehre in der Manufaktur Matzendorf absolviert hatte, dort sicher nicht lernen konnte. Im Übrigen bot ein 1806 im Solothurner Wochenblatt erschienenes Inserat französische Fayencen an, und es versteht sich fast von selbst, dass man beim Händler auch Bestellungen für Stücke mit Namensinschrift aufgeben konnte, die in Frankreich ausgeführt wurden (Vogt et al. 2000, 50).

Maria Felchlin kannte auch nicht die ganze von Albert Vogt dann ermittelte Biografie von Stampfli. Sie wusste nicht, dass dieser in der Manufaktur gearbeitet hatte, bevor er sich selbstständig machte. Und sie wusste auch nicht, dass er nach seinem Konkurs 1858 dorthin zurückkehrte. Vogt nimmt an, dass ein Teil der «Blauen Familie», das «Aedermannsdorfer» Felchlins, von Stampfli ist und dass er diese Produktion in der Manufaktur auf eigene Rechnung ausführte, nachdem der Betrieb 1845 die Herstellung hochwertiger Fayence aufgegeben hatte. Vogt schaffte damit die Kategorie «Aedermannsdorfer» von Felchlin ab und kehrte zur «Blauen Familie» von Schwab zurück. Ausgehend von der Feststellung, dass diese nicht das Werk eines einzigen Malers sein konnte, nahm er an, dass es hier mehrere Arbeiter in der Fabrik gab, die ausserhalb ihrer Arbeitszeit für Stampfli Fayencen dekorierten, ohne professionelle Maler zu sein (Vogt et al. 2000, 54). Er folgt damit der Vorstellung Felchlins, indem er deren «Laienprodukte» freilich in der Manufaktur hergestellt sieht.

Was den «Berner Dekor» angeht, teilt Vogt Felchlins Anschauungen. Wie sie verweist auch er auf Erzeugnisse, die eindeutig Matzendorf sind, wie die beiden Bartschalen von 1844 (HMO 8682; HMO 8896).

Er nennt hier auch jene für Johann Bieli (MBS 1912.99) und die Objekte vom Service für Jakob Fluri und Barbara Bläsi (HMO 8156; HMO 8139; HMO 8891; HMO 8897; HMO 8893; HMO 8171; HMO 8175; HMO 8894).

Zusammengefasst meint Vogt, dass ab 1845 die offizielle Produktion der Manufaktur so gut wie nur noch weisse, undekorierte Fayencen und braunes Kochgeschirr produzierte. Der Katalog der Gewerbeausstellung von Solothurn 1847 scheint ihm recht zu geben, denn dort ist die Manufaktur mit 40 Stück Weissgeschirr und 56 Stück braunem Kochgeschirr vertreten (Kat. Solothurn 1847). Vogt zitiert dazu den autobiografischen Bericht des Geschirrhausierers Peter Binz, dessen Mutter in den 1850er Jahren Geschirr verhausierte, «… das in der Fabrik Aedermannsdorf fabriziert wurde und das bessere, Fayence aus Horgen, Kt. Zürich, das uns mit Fuhrwerk … geliefert wurde» (Binz 1995, 15). Damit waren sicher Fayencen aus Kilchberg und Umgebung gemeint. Vogt meint, dass die Arbeiter der Fabrik die neue Situation ausgenutzt hätten, indem sie Imitationen aus der Glanzzeit Matzendorfs anzufertigen versuchten, die der «Blauen Familie» entsprachen.

Heutiger Standpunkt, Roland Blaettler

Wie Felchlin und Vogt zeigten, produzierte die Manufaktur Matzendorf von Anfang an Fayencen, während die Herstellung von Steingut erst nach der Ankunft von Franz Contre nach 1800 gelang (gemarktes Matzendorfer Steingut, naturwissenschaftlich untersucht: Maggetti 2017).

Rudolf Schnyder nimmt an, dass die Steingutproduktion spätestens nach dem Weggang von Urs Meister 1827 aufgegeben wurde und dass die neuen Pächter und künftigen Mitinhaber der Fabrik den Betrieb im Sinne einer Rationalisierung reorganisierten.

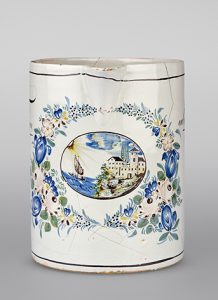

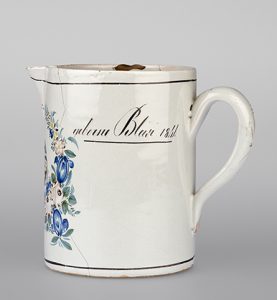

Was den «Berner Dekor» betrifft, halten wir fest, dass die von Felchlin und von Vogt zitierten Matzendorfer Beispiele sich deutlich von den Dekoren unterscheiden, die wir mit Rudolf Schnyder den Zürcher Manufakturen zuweisen. Markante Unterschiede sind auch bei den Formen bemerkbar. Die oben zitierten Bartschüsseln weisen die für Matzendorf charakteristische Form mit den unregelmässigen Pässen auf, die in der Produktion laufend vorkommt, bis in die spätere Phase der «Blauen Familie» (z. B. HMO 8887). Gleiches gilt für die Tintengeschirre, von denen das für Jakob Büchler gefertigte Exemplar (HMO 8223) eine Malerei von der gleichen Hand wie die Bartschüsseln «Bieli» (MBS 1912.99), «Schärmeli» (HMO 8896) und «Studer» (HMO 8682) aufweist.

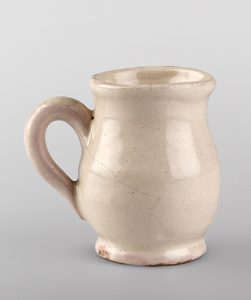

Das Tintengeschirr zeigt eine Form, die in der Matzendorfer Produktion aus der Zeit um 1800 bis gegen Ende der 1860er Jahre mit Dekoren der «Blauen Familie» vorkommt. Diese Form ist von jener der Zürcher Tintengeschirre mit ihrer leicht zugespitzten oder flachen Frontwand des Abstellfachs deutlich verschieden. Die Matzendorfer Exemplare haben drei viereckige Füsschen, während die Zürcher Tintengeschirre in der Regel vier runde Füsschen aufweisen.

Und auch die in Matzendorf von 1830 bis 1860 belegte Form der Suppenschüssel mit ihren Palmettengriffen (z. B. MBS 1913.73) hat in Kilchberg-Schooren oder Rüschlikon keine Entsprechung.

Die genannten, von der gleichen Hand dekorierten Matzendorfer Objekte bilden eine Gruppe für sich, die im Blumendekor Motive aufweist, die hier auch früher und später noch vorkommen, während man sie im Zürcher Dekor vergeblich sucht. Ein solches Motiv ist die Doppelrose, die sich in Matzendorf seit 1835 findet (z. B. MBS 1912.228) und nach 1845 zu einem Leitmotiv der «Blauen Familie» wird (MBS 1912.249; MBS 1912.127). Nur einmal, im Dekor der Bartschale für Jakob Studer, verwendete der vielleicht beste Maler von Matzendorf auch ein Rot, fast ein Rosa, wohl unter Verwendung von Eisenoxyd (HMO 8682). Dieser Versuch bleibt für Matzendorf ein Einzelfall, während Eisenrot allgemein zur Zürcher Palette gehörte.

Zur Gruppe des Matzendorfer «Berner Dekors» zählt Vogt auch die zwischen 1842 und 1844 datierten Objekte für Jakob Fluri und dessen Gattin Barbara, die von anderer Hand dekoriert sind. Die Malerei ist hier weniger gepflegt, aber von der gleichen Art. Einige dieser Stücke verweisen mit ihren blauen Randlinien schon auf die «Blaue Familie» (z. B. HMO 8156; HMO 8139; HMO 8891).

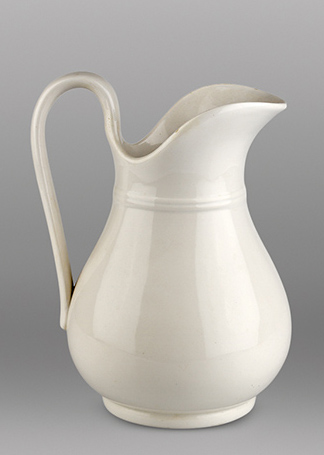

Die Milchkanne für Barbara Fluri von 1844 (HMO 8894) gehört mit ihrem seltenen Landschaftsdekor zu den besten Stücken von Matzendorf. Doch ist ihre Form mit dem für Matzendorf typischen, innen abgeflachten Wulsthenkel etwas plump. Die Zürcher Fabrikate dieses Typs haben in der Regel fein profilierte Bandhenkel. Es ist nicht einzusehen, weshalb die Manufaktur einen Dekor von dieser Qualität auf eine Form zweiter Wahl aufgebracht hätte.

Die 1840er Jahre sind in der Geschichte von Matzendorf im Hinblick auf die Qualität der am Ort gefertigten Fayencen eine gute Zeit. Vorher erscheint die Malerei weniger gepflegt und oft von Motiven inspiriert, die man auf Zürcher Erzeugnissen wiederfindet (MBS 1912.227; KMM 199; KMM 100; SFM 118); später lässt die Qualität wieder nach und geht in den Stil der «Blauen Familie» über. Unseres Erachtens ergibt sich der Übergang ganz natürlich und organisch aus der vorangehenden Produktion. Die «Blaue Familie» von der «offiziellen» Produktion der Fabrik zu trennen, erscheint uns unvertretbar. Es ist ein etwas einfaches Verfahren, das Schwab und Felchlin entwickelten, um eine Erklärung zu finden für die qualitative Diskrepanz zwischen den lokalen Erzeugnissen und den Fayencen mit «Berner Dekor» der Zürcher Region, die man unbedingt Matzendorf zugewiesen sehen wollte.

Laut den von Felchlin gesammelten Auskünften von Angehörigen seiner Familie soll Stampfli als Mitarbeiter der Manufaktur in der einen oder andern Weise an der Fabrikation der «Blauen Familie» beteiligt gewesen sein. Aber war er wirklich Maler? Die von ihm signierten Formen von Crémines lassen eher vermuten, dass er Former war. Und hat er wirklich, wie Vogt annimmt, in der Manufaktur nach der Aufgabe der Herstellung bemalter Ware eine eigene Produktion eingerichtet? Das würde heissen, dass das Unternehmen einen nicht geringen Teil seines lokalen Absatzes einem Mitarbeiter überliess. Wenn dem wirklich so war, dann müsste Stampfli mehrere Maler beschäftigt haben, um die von der Fabrik gelieferte, roh glasierte Ware zu dekorieren, die, da es sich um Scharffeuermalerei handelte, nur einen zweiten, nicht einen dritten Brand erforderte (Vogt et al. 2000, 53). Sollte Stampfli die Fayencen aber selbst fabriziert haben, dann hätte es dafür einer eigenen Infrastruktur innerhalb der Manufaktur bedurft, was sich für die «Blaue Familie» allein kaum gelohnt hätte. Vogt denkt, dass ein Teil von Stampflis Produktion «Laienarbeit» war. Gewiss ist in dieser späten Phase der bemalten Fayence ein steter Niedergang zu beobachten. Doch ist nicht zu übersehen, dass diese Produktion im Dekor eine klare, konsequent und streng verfolgte Linie hat, die von gut kontrollierter Arbeit zeugt und die stilistische Einheit garantiert. Ganz allgemein setzt die Fayenceproduktion eine verhältnismässig komplexe Technologie und eine Organisation voraus, die zwangsläufig eine Arbeitsteilung erfordert. Das kann nicht Sache einer kleinen, improvisierten Werkstatt von zwei oder drei Personen sein. Deshalb erscheinen uns alle von Solothurner Seite vorgebrachten Theorien einer «Laienproduktion» oder «Gelegenheitsbetätigung» undenkbar.

Vogt meint also, die Manufaktur hätte nach 1845 nur noch unbemaltes Fayencegeschirr hergestellt und keine professionellen Maler mehr beschäftigt. Stampfli hätte diese Situation genutzt, um sein eigenes Geschäft aufzuziehen. Da fragt es sich freilich, wie zu erklären ist, dass bei der Volkszählung von 1850 Josef Meister (1815–1866) als «Fayensmaler» und 1860 Franz Nussbaumer (1831–1883) als Maler in der Fabrik erwähnt werden (Vogt et al. 2000, 57–58). Warum sollten diese Personen in den offiziellen Dokumenten mit einer Gelegenheitsbetätigung und nicht unter der Angabe ihres wahren Berufs aufgeführt sein?

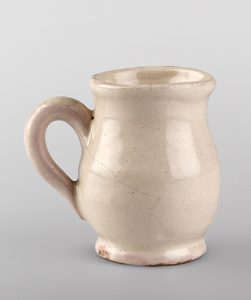

Klar ist, dass verschiedene weisse Fayencen Erzeugnisse der Manufaktur Matzendorf sind (AF 2-041-00; HMO 8900; AF 22-045-00; AF 22-046-00; AF 22-047-00; MBS 1920.106a; SFM 14; SFM 13).

Selbst wenn man die Idee akzeptiert, Stampfli hätte die Möglichkeit gehabt, ein eigenes Malatelier in der Fabrik zu betreiben, das, wenn man Vogt folgt, für diese keine Konkurrenz gewesen sei, ist es doch ganz unwahrscheinlich, dass die Manufaktur zugelassen hätte, dass er auch Fayencen fabrizierte, die eine Haupteinnahmequelle des Unternehmens waren. Die Formen der weissen Stücke, der Teekannen und der Bartschale sind völlig gleich wie jene der «Blauen Familie», aber durchaus verschieden von den weissen Fayencen zürcherischer Herkunft (KMM 26; SFM 99; KMM 29). Dazu passt der Kommentar zu den 1847 auf der Ausstellung in Solothurn gezeigten Matzendorfer Fayencen. Er erschien im Solothurner Volksblatt vom 22. Mai 1847 und hielt fest: «Das Material ist sehr gut, jedoch die Formen dürften noch etwas schlanker sein. Eine bessere Façon würde hier gewiss dem Absatz bedeutend nützen» (Vogt et al. 2000, 52). Wenn die weissen Fayencen, die wir Zürich zuweisen, wirklich Matzendorfer Erzeugnisse wären, ist nicht einzusehen, weshalb die Manufaktur die Formen dazu nach 1845 nicht weiter verwendet hätte.

Was die «Weissware» angeht, ist im Übrigen daran zu erinnern, dass solche in der Produktion vieler Manufakturen eine bedeutende Rolle spielte, die man gern etwas vergisst, da von diesem bescheideneren Geschirr viel weniger erhalten blieb als vom bemalten (vgl. z. B. die Verhältnisse im Stadtmüll der bernischen Brunngasshalde, entstanden zwischen 1787 und 1832: Heege 2010, 66–67). Wir sind überzeugt, dass dies auch für Matzendorf nicht nur für die Zeit nach 1845 gilt, sondern für die Zeit seiner ganzen Geschichte. Maria Felchlin hat dies schon geahnt, als sie im Hinblick auf die Periode des «Berner Dekors» schrieb: «Es [das Weissgeschirr] macht einfach ein Kontingent, wo nicht vielleicht das Hauptkontingent, der typischen Exportartikel aus» (Felchlin 1942, 58). Doch bleibt hier zu bedenken, ob unter der Kategorie «Weissware» nicht auch bemalte Fayence lief, die in der Fabrik bestellt werden konnte.

Wenn Schwab und Felchlin so viel Energie darauf verwendeten, die Zürcher Erzeugnisse mit «Berner Dekor» zu annektieren, dann waren sie beeindruckt von den von Urs Meister 1826 mitgeteilten Zahlen zum jährlichen Umsatz der Manufaktur. Diesem musste in ihren Augen eine grosse Produktion dekorierter Ware entsprechen. Wenn man aber auch nur einen Teil der Zürcher Produktion mit ihren vielen und von vielen verschiedenen Händen gemalten Dekoren in Betracht zieht, dann genügt die für die Jahre 1825 bis 1835 genannte Zahl von zwanzig Mitarbeitern der Solothurner Manufaktur sicher nicht, dieses Werk zu schaffen (Vogt et al. 2000, 35–36). Wir meinen, dass der grösste Teil der Produkte und Exporte von Matzendorf sowohl 1826 als auch 1845 in weisser, undekorierter Fayence und braunem Kochgeschirr bestand. Bemalte Fayence blieb immer ein kleines Segment, das aber nie aufgegeben wurde. Seit den 1840er Jahren ist anzunehmen, dass bemalte Ware fast nur noch auf Bestellung angefertigt wurde, wofür die vielen Widmungsinschriften sprechen. Die «Blaue Familie» aber stellt nur die letzte Phase in dieser Entwicklung dar.

Um auf die archäometrischen Analysen von Maggetti und Galetti zurückzukommen, halten wir fest, dass diese aufgrund von 70 Proben von Objekten oder Fragmenten aus Fayence und Steingut vorgenommen wurden, wobei 22 Beispiele von Stücken kamen, die wir klar als Kilchberger Erzeugnisse ansehen. Für 19 dieser Proben ergab die physikalisch-chemische Analyse ein für die Fayencen von Kilchberg typisches Bild, die restlichen drei wurden eindeutig den Solothurner Produkten zugeordnet, was natürlich zu Fragen führte (MBS 1937.3; KMM 83; SFM 92).

In CERAMICA CH sind die analysierten Objekte unter der Rubrik «Biblio.» mit der Nummer der Probe, z. B. «Mz 43» vermerkt.

Dazu sei hier an den Brief des Fayencefabrikanten Johannes Scheller von Kilchberg an den Gemeinderat von Balsthal vom 10. November 1851 erinnert, ein Dokument, das René Simmermacher fand und das Peter Ducret im Mitteilungsblatt der Keramik-Freunde der Schweiz, Nr. 120, 2007, publizierte (Ducret 2007, 10). In seinem Schreiben bittet Scheller den Rat um die Erlaubnis, in einer von der Gemeinde nicht mehr benützten Schaafhütte «den Winters über einige Fuder Erde inderselben aufbewahren» zu dürfen. Das kann nichts anderes heissen, als dass der Zürcher Fabrikant zeitweilig Rohmaterial aus den gleichen Tongruben im Dünnerntal bezog, aus denen auch die Manufaktur Matzendorf sich versorgte. Der Brief ist etwas später datiert als die Zeit des «Berner Dekors», doch spricht nichts dagegen, dass in Kilchberg gelegentlich auch früher schon mit Ton aus dem Dünnerntal gearbeitet wurde.

Wie auch immer, stösst hier die naturwissenschaftliche Methode an ihre Grenzen. Wir wissen, dass beispielsweise in Ostfrankreich recht oft weisse, unbemalte Fayence von einer Fabrik an ein Konkurrenzunternehmen geliefert wurde, das sonst nicht in der Lage gewesen wäre, eine grosse Bestellung auszuführen. Dass es einen entsprechenden Handel mit Ton, dem Rohstoff der Keramik gab, zeigt schon das Beispiel der in Matzendorf aus Heimbach im Breisgau für die Produktion von Steingut eingeführten, weissbrennenden Erde (Felchlin 1971, 16–18). Dass die naturwissenschaftliche Methode eine grosse Hilfe sein kann, ist unbestritten und ihre Entwicklung unbedingt zu unterstützen, aber für eine zuverlässige Interpretation ihrer Resultate bedarf es zusätzlich einer gründlichen Kenntnis des geschichtlichen Hintergrundes des Problems.

Steingut aus Matzendorf

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts begann englisches Steingut den kontinentalen Markt zu erobern. Dieses Produkt war nicht nur preislich vorteilhaft, sondern entsprach auch dem modernen Geschmack der Zeit und wurde zum Wahrzeichen der Industrialisierung in der Keramik. Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass eines der ersten Projekte des Unternehmers Ludwig von Roll die Gründung einer Steingutfabrik in Matzendorf war. Die Herstellung von Steingut war in Matzendorf freilich mit Schwierigkeiten verbunden. Der erste für den Aufbau des Betriebs berufene Fachmann, Johann Jakob Frei, erwies sich als nicht in der Lage, Geschirr von der gewünschten Qualität zu produzieren. Erst mit der Ankunft von Franz Contre aus Sarreguemines fand der Traum von Rolls seine Verwirklichung. Contre wird seit August 1800 in Matzendorf erwähnt. Mit ihm kamen Fachleute aus Zentren der französischen Steingutindustrie wie Niderviller, Lunéville und Montereau. Wahrscheinlich hat Contre Matzendorf schon 1804 wieder verlassen. Aber die Produktion von Steingut war nun aufgegleist. Von 1800 bis 1804 beschäftigte die Manufaktur elf ausländische Mitarbeiter; 1808 war die registrierte Belegschaft nur noch einheimisch. Das letzte datierte Beispiel aus Steingut weist auf das Jahr 1821. Als Urs Meister, der Pächter der Manufaktur, 1826 zur Verbesserung der finanziellen Lage des Betriebs eine Lotterie durchführte, gab es noch immer Steingut im Sortiment; doch schon 1824 stellte der Zollkommissar Zellweger fest, dass dieses der Konkurrenz von Nyon nicht gewachsen war. Im Rechenschaftsbericht der Solothurner Regierung von 1836/37 heisst es dann nur noch: «Feines Geschirr und Pfeifenerde (Steingut) ec. wird aus Mangel an Erde nicht verfertigt.» Für die Herstellung von Steingut musste das Rohmaterial anders als für Fayence importiert werden, was natürlich in der Rechnung eines Betriebs, der mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, ein schwerer Kostenfaktor war. Die Produktion von Steingut wurde deshalb wohl nach von Rolls Konkurs und dem Neuanfang durch ein Pächtergremium 1829 aufgegeben. Von naturwissenschaftlicher Seite wurde Matzendorfer Steingut erstmals von Marino Maggetti analysiert (Maggetti 2017).

Undekoriertes Matzendorfer Geschirr

Wie die meisten Manufakturen hat auch die Fabrik von Matzendorf undekoriertes Gebrauchsgeschirr hergestellt, das entsprechend billig war. Solche einfache Ware ist selten erhalten geblieben. Doch gibt es davon noch Beispiele in den Solothurner Museen. Zu denen gehören auch Fayencen mit grünblauer Glasur, die eher für die Küche als für den Tisch bestimmt waren (HMO 8095; AF Nr. 106).

Wir meinen, dass diese Produkte ebenfalls in Matzendorf gefertigt sein können. Dies auch deshalb, weil im «Arkanum» der Manufaktur – einem Rezeptbuch, das wahrscheinlich noch um 1848 in Gebrauch war – im Kapitel «Bemalung» ein «schönes Seladongrün» erwähnt wird (Felchlin 1971, 37). Hierzu gehören zwei weitere, von uns nicht abgebildete Stücke mit ähnlicher Glasur: Ein grosser Krug im Museum Blumenstein (MBS 1890.1) und ein Doppelhenkelkrug im Museum Alt-Falkenstein, der wie HMO 8095 nur auf der Innenwandung glasiert ist.

Die Feldflasche AF Nr. 109, die zur «manganglasierten Braunware» von Matzendorf gehören dürfte, wird hier gezeigt, weil sie, was die Form angeht, AF Nr. 106 nahesteht.

Bibliographie

Blaettler/Schnyder 2014

Roland Blaettler/Rudolf Schnyder, CERAMICA CH II: Solothurn (Nationales Inventar der Keramik in den öffentlichen Sammlungen der Schweiz, 1500-1950), Sulgen 2014, 12-26.

Bloch 1989

Peter André Bloch, Abschied von Dr. med. Maria Felchlin 1899–1987. Oltner Neujahrsblätter 47, 1989, 80–81.

Ducret 1950

Siegfried Ducret, Die Lenzburger Fayencen und Öfen des 18. und 19. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte der schweizerischen Keramik. Aarau [1950].

Ducret 2007

Peter Ducret, Bedrucktes Steingut aus der Manufaktur Scheller in Kilchberg. Keramik-Freunde der Schweiz, Mitteilungsblatt Nr. 119/120, 2007.

Egli 2000

Markus Egli, Grabung auf dem Fabrikgelände der ehemaligen Fayence-Manufaktur. In: Verein «Freunde der Matzendorfer Keramik» (Hsg.), 200 Jahre keramische Industrie in Matzendorf und Aedermannsdorf 1798-1998. Matzendorf, 91-96.

Felchlin 1942

Maria Felchlin, Die Matzendorfer Keramik. Jahrbuch für Solothurnische Geschichte 15, 1942, 1–72.

Felchlin 1957

Maria Felchlin, Matzendorfer im Strassburger Stil. Eine neue historische solothurnische Fayence aus Matzendorf? Oltner Tagblatt 145–146, 26./27.06.1957.

Felchlin 1968

Maria Felchlin, Matzendorf in der keramischen Welt. In: 968–1968. Tausend Jahre Matzendorf, 1968, 151–213.

Felchlin 1971

Maria Felchlin, Das Arkanum der Matzendorfer Keramiken. Jahrbuch für Solothurnische Geschichte 44, 1971, 5–55.

Frei 1928

Karl Frei, Schooren-Fayencen des 19. Jahrhunderts. Jahresbericht des Schweizerischen Landesmuseums 17, 1928, 83–121.

Heege 2010

Andreas Heege, Keramik um 1800. Das historisch datierte Küchen- und Tischgeschirr von Bern, Brunngasshalde, Bern 2010.

Jegenstorf 1948

Ausstellung Schweizer Keramik des 18. und 19. Jahrhunderts im Schloss Jegenstorf/Bern, Mai-August 1948. Basel 1948.

Kat. Solothurn 1847

Katalog zur Gewerbe-Ausstellung in Solothurn, eröffnet vom 9. bis zum 25. Mai 1847. Solothurn 1847.

Maggetti 2017

Marino Maggetti, Technologische Analyse eines frühen (1800-1806) Matzendorfer Steinguts. Keramik-Freunde der Schweiz, Mitteilungsblatt 131, 2017, 105–123.

Maggetti/Galetti 2000

Marino Maggetti Marino/ Giulio Galetti, Naturwissenschaftliche Analyse der Fayence von Matzendorf. In: Verein «Freunde der Matzendorfer Keramik» (Hsg.), 200 Jahre keramische Industrie in Matzendorf und Aedermannsdorf 1798-1998. Matzendorf, 99-183.

Matzendorfer Keramik 2000

Verein «Freunde der Matzendorfer Keramik» (Hsg.), 200 Jahre keramische Industrie in Matzendorf und Aedermannsdorf 1798-1998. Matzendorf.

Matzendorfer Keramik 2022

Freunde der Matzendorfer Keramik (Hrsg.), 100 typische Matzendorfer Keramiken 1798-1845, Matzendorf 2022.

Nyon 1958

Vingt siècles de céramique en Suisse, cat. d’exposition, Château de Nyon. Nyon 1958.

Schnyder 1990

Rudolf Schnyder, Schweizer Biedermeier-Fayencen, Schooren und Matzendorf. Sammlung Gubi Leemann. Bern 1990.

Schnyder 2008

Rudolf Schnyder, Die Ausstellung „200 Jahre Matzendorfer Keramik“ von 1997 im Historischen Museum Olten. Keramikfreunde der Schweiz, Mitteilungsblatt 121, 2008, 3–66.

Schwab 1927

Fernand Schwab, Die industrielle Entwicklung des Kantons Solothurn und ihr Einfluss auf die Volkswirtschaft. Festschrift zum fünfzigjährigen Bestehen des Solothurnischen Handels- und Industrievereins. Solothurn 1927.

Strohmeier 1836

Urs Peter Strohmeier, Der Kanton Solothurn, historisch, geographisch, statistisch geschildert… Ein Hand- und Hausbuch für Kantonsbürger und Reisende. St. Gallen/Bern 1836.

Vogt 1993

Albert Vogt, Die Fayencefabrik Matzendorf in Aedermannsdorf von 1797 bis 1812. Jahrbuch für solothurnische Geschichte, 1993, 421–430.

Vogt 1995

Adolf Vogt, Unstet. Lebenslauf des Ärbeeribuebs, Chirsi- und Geschirrhausierers Peter Binz von ihm selbst erzählt. Zürich 1995.

Vogt 2003

Albert Vogt, Aedermannsdorf. Bevölkerung, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur im 19. Jahrhundert. Zürich 2003.

Vogt 2000

Albert Vogt Die Geschichte der keramischen Industrie in Matzendorf und Aedermannsdorf 1798-1998. In: Verein «Freunde der Matzendorfer Keramik» (Hsg.), 200 Jahre keramische Industrie in Matzendorf und Aedermannsdorf 1798-1998. Matzendorf, 9-90.

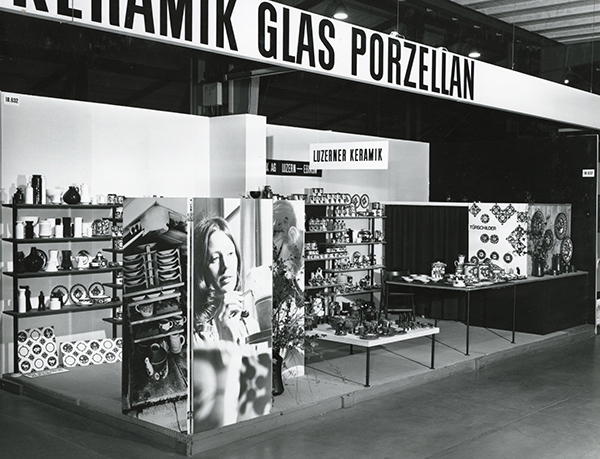

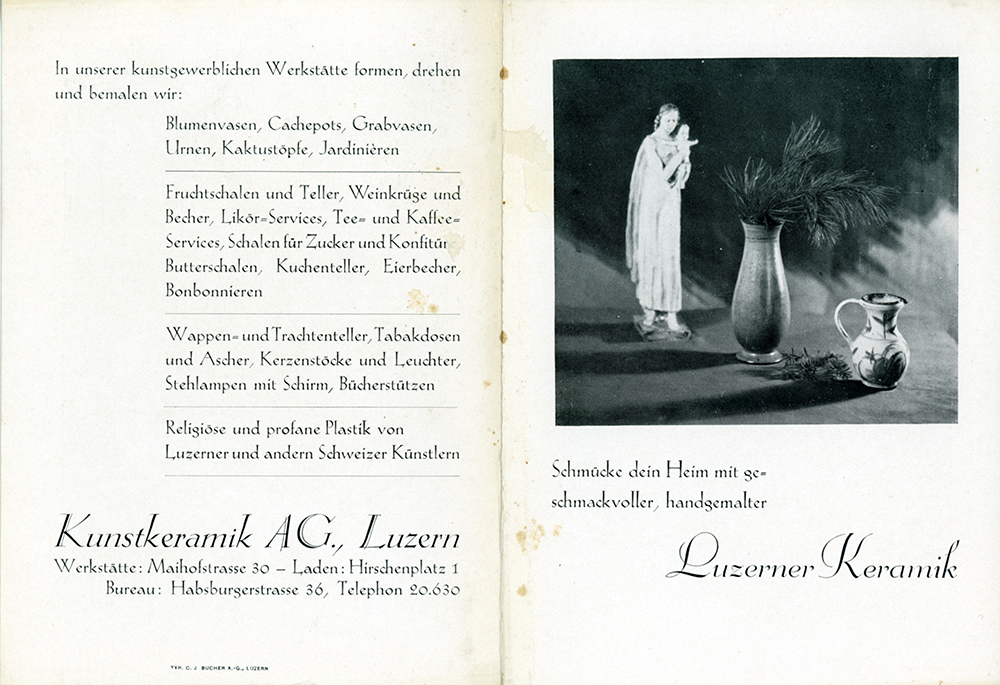

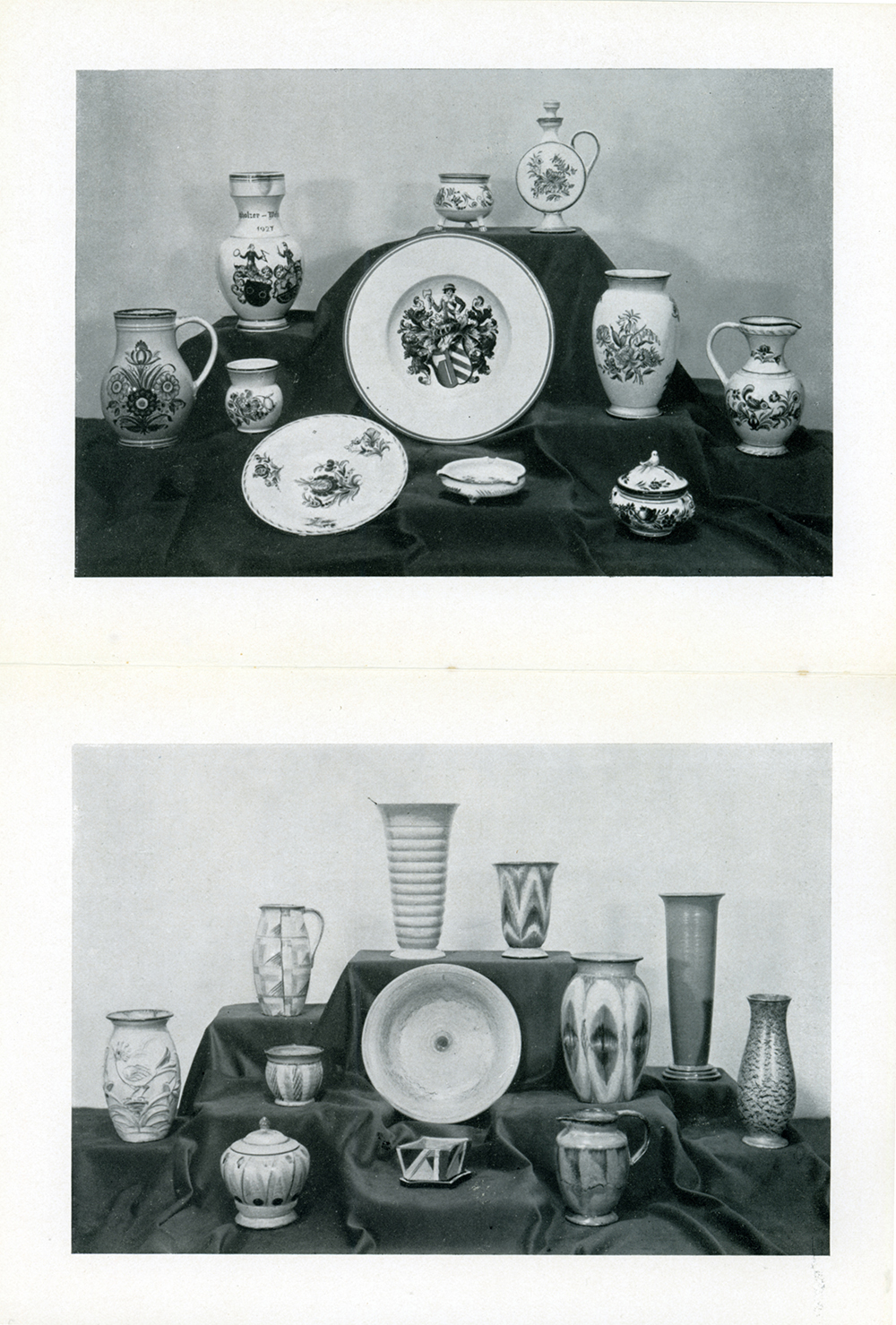

Standbilder der Kunstkeramik A.G. Luzern auf der Mustermesse Basel (MUBA), 1954, 1956 und 1957. Die Bilder dokumentieren das durch Franz Loder und Margret Rettemund-Loder radikal veränderte Produktionssortiment.

Standbilder der Kunstkeramik A.G. Luzern auf der Mustermesse Basel (MUBA), 1954, 1956 und 1957. Die Bilder dokumentieren das durch Franz Loder und Margret Rettemund-Loder radikal veränderte Produktionssortiment.