Talmuseum Tgea da Schons

7432 Zillis-Reischen

Tel.: +41 (0)79 661 31 31, 079 697 34 67, 079 305 40 25

E-Mail: singrid@bluewin.ch

Keramik des Schamser Talmuseums in CERAMICA CH

Andreas Heege, 2021

Das Talmuseum ist in einem typischen mittelbündnerischen Bauernhaus aus dem Jahr 1580 untergebracht. Die Exponate stammen hauptsächlich aus dem Schams und zeugen vom Wohnen und Arbeiten im Tal zu früheren Zeiten. In den Kellerräumen und unteren Vorratskammern sind die Gegenstände für die Milch- und Fleischverarbeitung ausgestellt, in den Wohnräumen Möbel, Textilien, alte Ansichten des Tales, Rockenbriefe (schön bemalte Liebesgaben, die am Spinnrocken den Flachs zusammenhielten), Mineralien und kirchliche Altertümer, in der Küche das entsprechende Ess- und Kochgeschirr. Die ausgestellten Gerätschaften im Tenn veranschaulichen mehrere Feldarbeiten und lassen die benötigten Fertigkeiten der früheren Schreiner erahnen. Wechselnde Sonderausstellungen mit regionalem Bezug ergänzen die interessanten Dauerausstellungen. Das Museum wurde 1970 eröffnet und wird heute von einem Verein (Cuminanza culturala) getragen.

Die Museumssammlung umfasst 44 Keramiken, davon fallen 24 in den Bereich Irdenware, 13 gehören zum Steingut, 4 zum Steinzeug, 2 zum Porzellan und 1 zur Fayence.

Unter dem Irdenwaren sticht ein blau bemaltes Schreibgeschirr (Unterglasur-Pinseldekor) aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts besonders hervor. Es wurde dem Museum von Christoph Simonett, dem bedeutenden bündnerischen Bauernhausforscher und Museumsmitbegründer (Simonett 1971) geschenkt. Leider kennen wir seinen ursprünglichen Herkunftsort nicht. Das Stück gehört in eine Keramikgruppe mit blauer Bemalung, wie sie in Graubünden im 18. Jahrhundert öfter vorzukommen scheint (vgl. zum Dekor RMC_H1970.192, RMC_H1973.826, ausserdem Heege 2016, 119-123).

Ansonsten entsprechen die vorhandenen Irdenwaren weitgehend dem, was man in Graubünden erwarten darf. Hierzu gehören natürlich vor allem auch die Keramiken Heimberger Art aus Berneck SG und ein Milchtopf, der um/nach 1900 wohl aus der Westschweiz bzw. dem französischen Savoyen nach Graubünden gelangte.

Die bernische/deutschschweizerische Form des Henkeltopfes/Milchtopfes ist sehr langlebig. Sie entstand um 1800 und wird bis heute tradiert. In der Museumssammlung von Zillis gibt es ein Exemplar aus den 1870er-Jahren mit Horizontalstreifendekor und einen jungen Vertreter der im Embrach bei Landert-Keramik produziert und mit dicken Punkten versehen wurde. Die Markeneintragung erfolgte am 8. Juli 1943 (SHAB).

Dieser Irdenware aus dem 20. Jahrhundert lassen sich einige weitere Keramiken der Sammlung anschliessen. Es handelt sich um Kragenrandschüsseln und Keramik mit beigerosa Grundengobe, wie sie überall in Graubünden vorkommen. Alle diese Stücke sind ungemarkt.

Beim manganglasierten Geschirr, einer keramischen Leitform der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, gibt es eine ganze Reihe ansprechender Stücke: Kaffeekannen, Gugelhupfformen, seltene Platten mit reliefverzierten Rändern, Teller, Terrinen und Kasserollen mit Stielgriff.

Unmittelbar anschliessen lässt sich hier das übliche Braungeschirr, das aus dem Deutschen Kaiserreich importiert wurde.

Ein grün glasierter Doppelhenkeltopf stammt aus typologischen Gründen sicher nicht aus einer Produktion in der Deutschschweiz. Wir haben es vielmehr mit einem Vorratstopf, (Schmalztopf?) aus dem italienischen Piemont zu tun (Martelli/Bianchetti/Volorio 2003, 77-80). Vergleichsobjekte gibt es aus schweizerischen Museen bislang nur sehr selten.

Fayence ist in der Sammlung ausgesprochen selten. Dafür handelt es sich bei dem einzigen Stück wieder um eine der für Graubünden so typischen schönen, tiefen Schüsseln, die auch in Norditalien gefertigt worden sein müssen.

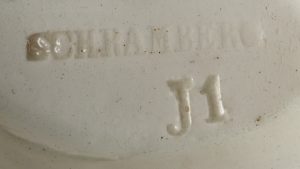

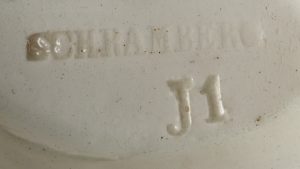

Steingut ist unverziert, bemalt oder mit Umdruckdekor versehen. Vorhanden sind die Werkstätten, die man erwarten kann, allen voran das baden-württembergische Schramberg (Manufaktur Uechtritz und Faist).

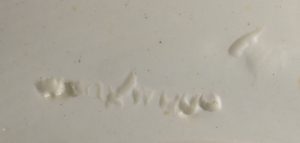

Aber auch andere Manufakturen kommen vor, wie Villeroy & Boch (Mettlach) oder die Ziegler’sche Tonwarenfabrik in Schaffhausen.

Auch englisches Steingut aus Staffordshire kommt erstaunlicherweise vor.

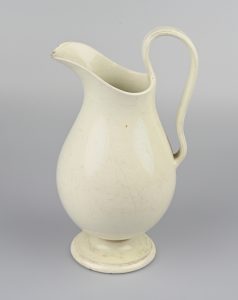

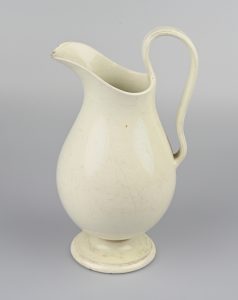

Steinzeug ist in der Sammlung selten vertreten und besteht nur aus unterschiedlich grossen Schenkkannen, die im 19. und 20. Jahrhundert aus dem französischen Elsass oder aus dem deutschen Westerwald importiert wurden.

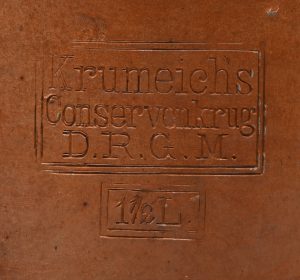

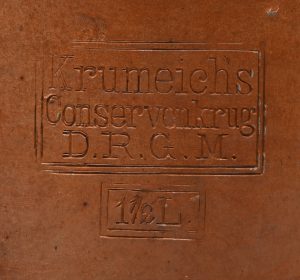

In den Bereich der sich entwickelnden Vorratswirtschaft durch Einkochen gehört ein Steinzeugtopf aus dem Westerwald (Dippold/Zühlcke/Scheja 2008, 350-351; Firmengeschichte, 123-130, Konservenkrüge, Produktion ab 1901, Kat. 159, 164-166 ). Wilhelm Krumeich erfand diese stabilen Töpfe 1901 und liess sie patentieren (DRGM = Deutsches-Reichs-Gebrauchs-Muster).

Porzellan ist nur mit zwei typischen Erinnerungs- bzw. Jubiläumstassen vertreten, wie wir sie vor allem aus dem späten 19. Jahrhundert kennen. Wie im vorliegenden Fall, wurden sie sehr oft in der Porzellanfabrik Carl Tielsch & Co in Waldenburg-Altwasser (heute Stary Zdrój) in Schlesien (heute Woiwodschaft Niederschlesien) hergestellt.

Dank

Für die freundliche Betreuung der Erfassungsarbeiten danken wir sehr herzlich den Verantwortlichen des Museums, vor allem Gion Michael und Gierina Michael, Zillis.

Bibliographie:

Dippold/Zühlcke/Scheja 2008

Christine Dippold/Sabine Zühlcke/Dagmar Scheja, Westerwälder Gebrauchsgeschirr von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1960er Jahre. Teil 1: Texte und Firmenverzeichnis. Teil 2: Katalog der Gefässe und Nachdrucke ausgewählter Warenverzeichnisse, Nürnberg 2008.

Heege 2016

Andreas Heege, Die Ausgrabungen auf dem Kirchhügel von Bendern, Gemeinde Gamprin, Fürstentum Liechtenstein. Bd. 2: Geschirrkeramik 12. bis 20. Jahrhundert, Vaduz 2016.

Martelli/Bianchetti/Volorio 2003

Alessandro Martelli/Gianfranco Bianchetti/Paolo Volorio, La manifattura delle ceramiche di Premia (1808-1862), Villadossola 2003.

Simonett 1971

Christoph Simonett, Schamser Talmuseum. Führer durch das Talmuseum Zillis – Tgea da Schons (Neuauflage 1997), Zillis 1971.