Roland Blaettler 2019

Keramik der Steingutmanufaktur Nyon SA in CERAMICA CH

Jules Michaud starb im Februar 1917 – laut Nachruf, der im Courrier de la Côte vom 13. Februar (S. 1) erschien, wurde er «seiner Aufgabe […] unerwartet entrissen». An die Spitze der Manufaktur trat sein Sohn Louis (1874–1954), der seit spätestens 1910 im Unternehmen tätig war. 1910 hatte sich Louis nämlich in Bezug auf die Manufaktur an die Gemeinde gewandt (Gemeindearchiv Nyon [ACN], Bleu A-72, Sitzung vom 17. Januar 1910). Im folgenden Jahr wurde Louis, «Fayencehersteller in Nyon», an der konstituierenden Versammlung vom 10. Juli in den Verwaltungsrat der Schweizerischen Keramikfachschule (École suisse de céramique) berufen (Tribune de Lausanne vom 13. Juli 1911, 2). Im gleichen Jahr unterzeichnete er einen Brief an die Gemeinde, in dem er sich als «kleinen Angestellten der Manufaktur» bezeichnete (Mitteilung von Frau Bourban-Mayor, Archivarin der Stadt Nyon). Louis wurde von der Generalversammlung der Aktionäre am 14. März 1917 zum Geschäftsführer der Manufaktur ernannt, knapp einen Monat nach dem Tod seines Vaters, was bedeutete, dass er sich im Unternehmen bewährt hatte (Schweizerisches Handelsamtsblatt [SHAB], Bd. 35, 1917, 498).

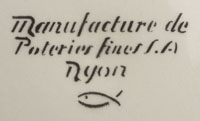

Der Name des Unternehmens variierte lange Zeit immer wieder. In der Urkunde für die Wasserrechte vom September 1880 (siehe Kapitel «Nyon – die Steingutmanufakturen [2]») wird sowohl die «Manufacture de poterie de Nyon, société anonyme» als auch die «Manufacture de poterie fine de Nyon» erwähnt. Anscheinend wurden beide Formulierungen in der Folge nebeneinander verwendet. Im ersten Band des SHAB tauchte das Unternehmen 1883 unter dem Namen «Manufacture de poteries de Nyon» auf. Auf einem Briefbogen mit gedrucktem Briefkopf aus dem Jahr 1897 steht «Manufacture de poteries fines de Nyon». Die neue Leitung klärte diesen Punkt ziemlich rasch: Im Juni 1917 genehmigte die Aktionärsversammlung den neuen Namen des Unternehmens: «Manufacture de poteries fines de Nyon S. A.» (SHAB, Bd. 36, 1918, 1044).

Das Gemeindearchiv Nyon verfügt über einen illustrierten Katalog der Manufaktur, der offensichtlich unvollständig ist und aus nicht gebundenen Fototafeln und einer Titelseite mit dem Titel «Album – Manufacture de poteries fines de Nyon S. A. – Louis Michaud, directeur» besteht (ACN, R 1224, in den Notizen des vorliegenden Inventars als «Album Michaud» bezeichnet). Wir gehen davon aus, dass dieses Dokument aus der Zeit kurz nach der Übernahme der Geschäftsleitung durch Louis Michaud und der Namensänderung stammt, d. h. aus den Jahren 1917/18. Die Formen sind noch stark vom eklektischen Geschmack geprägt, der um die Jahrhundertwende vorherrschte.

Die verzierten Objekte weisen hauptsächlich gedruckte Blumenmotive auf. So etwa die Form der Nummer MHPN MH-2013-46, mit einem anderen gedruckten Motiv; die Suppenterrine MHPN MH-2015-532, jedoch ohne Verzierung; das alte Saucieremodell MHPN MH-2003-118 oder die weisse Platte MHPN MH-2000-125. Einige dekorative Stücke, Vasen oder Blumentöpfe, sind mit relativ kunstvollen Auflagendekoren versehen.

Die Produktion veränderte sich im Laufe der 1920er-Jahre, zunächst bei den Dekoren, beträchtlich. Die Motive der Umdruckdekore wurden zusehends bunter, insbesondere bei den Jubiläums- und Ereignisobjekten (MHPN MH-2000-91; MHPN MH-FA-4656).

Vor allem aber tauchten das erste Mal seit über einem halben Jahrhundert in der laufenden Produktion wieder gemalte Motive auf, die künftig von Malern/Malerinnen ausgeführt wurden, die in der Manufaktur angestellt waren (MHPN MH-FA-4538B; MHPN MH-1993-341; MHPN MH-FA-4531; MHPN MH-FA-4577; MHPN MH-FA-4566; MHPN MH-2015-410; MHPN MH-2006-3; MHPN MH-2015-407; MHPN MH-2015-406).

Dieser erneute Aufschwung der bemalten Objekte wird in der Literatur mit Henri Terribilini (1898–1982) (siehe Kapitel «Henri Terribilini») in Verbindung gebracht. Dieser hatte 1917 einige Steingutobjekte aus Nyon verziert, wahrscheinlich als selbstständiger Dekorateur, als seine Tutorin Nora Gross mit der Fabrik zusammenarbeitete (MHPN MH-FA-10010; MHPN MH-1998-140).

Im Mai 1920 liess sich der junge Künstler für ein Jahr in Nyon nieder, wo er gemeinsam mit Georges Vallotton (siehe Kapitel „Georges Vallotton„) wirkte. Es ist nicht auszuschliessen, dass er ab dieser Zeit punktuell für die Manufaktur arbeitete. 1925 liess sich Terribilini schliesslich definitiv in Nyon nieder, nachdem er von Michaud als Leiter des Malerateliers eingestellt worden war. Diese Funktion übte er bis 1928 aus. Er zeichnete ganz klar für einige der beliebtesten Pinseldekore der Manufaktur in den Jahren 1925–1935 verantwortlich (MHPN MH-FA-10006; MHPN MH-FA-4037; MHPN MH-FA-4039; MHPN MH-FA-4648; MHPN MH-2014-18; MHPN MH-2000-75; MHPN MH-FA-10005; MHPN MH-FA-4400A; MHPN MH-2003-110; MHPN MH-FA-4398; MHPN MH-205-389; MHPN MH-FA-4564).

Als er 1920 vorübergehend nach Nyon zog, gab die Einwohnerkontrolle an, dass Terribilini aus Langenthal kam, wo er als Porzellanmaler tätig war (ACN, Dossier der Einwohnerkontrolle). In der Produktion aus Langenthal sind mehrere Beispiele von Blumenmalereien auf farbigem Hintergrund bekannt, die an bestimmte Motive aus Nyon erinnern. Das Schweizerische Nationalmuseum in Zürich bewahrt eine Tasse aus dem Jahr 1918 (SNM LM-59169) und eine Vase aus dem Jahr 1924 (SNM LM-158592), das Musée Ariana zwei Vasen, die aus der Zeit um 1920 stammen (MAG AR 2002-309; AR 2007-113 – Schumacher und Quintero 2012, Abb. S. 67).

Wenn man diese Dekore mit dem Objekt aus Nyon (MHPN MH-FA-4564) vergleicht, erscheint es plausibel, dass Terribilini diese Art von Dekor ab 1925 nach Nyon gebracht hat. Allerdings wissen wir nicht, ob er diese Verzierungen in Langenthal erfunden hat. Da er dort als «Dekorateurgeselle» arbeitete, ist das ungewiss.

Die von der Manufaktur angebotenen Formen wurden ebenfalls laufend modernisiert – zunächst beim Trinkgeschirr, wo man insbesondere eher gewagte konische Profile feststellt (MHPN MH-2015-408; MHPN MH-2000-69).

Beim Essgeschirr, etwa bei Terrinen und Suppenschüsseln, hielten sich die älteren Formen manchmal bis in die 1940er-Jahre (MHPN MH-1999-78; MHPN MH-2015-532; MHPN MH-FA-4549).

Im Stadtarchiv Nyon gibt es einen zweiten Verkaufskatalog, bestimmt für die Deutschschweiz, mit dem Titel «Steingutfabrik Nyon A.-G.» (ACN, R 1224, zitiert in den Notizen des betreffenden Inventars als «Steingutfabrik Nyon»). Unseren Schätzungen zufolge stammt dieses Dokument, das klar ein Vorherrschen der Pinseldekore bezeugt, aus den Jahren 1920–1925. Es werden einige Service, Waschtischgarnituren und Vasen gezeigt, alle verschönert hauptsächlich mit gepinselten Motiven.

Zu sehen ist namentlich eine Platte der gleichen Art wie die Nummer MHPN MH-2014-18, Dosen, die der Nummer MHPN MH-2015-410 ähneln, und eine Vase, die stark an MHPN MH-FA-4037 erinnert.

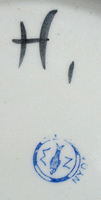

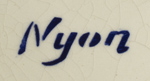

Die Seite mit der Preisliste zeigt die neue Fabrikmarke, die aus einem runden Medaillon mit dem traditionellen Fisch von Nyon und den Initialen «MN» (Manufacture – Nyon) besteht. Unter dem Medaillon steht die Erwähnung «NYON». Auf den Objekten wird die Marke in blauer Unterglasurfarbe aufgestempelt (z. B. MHPN MH-2006-4). Eine Variante ziert die handgemalten Dekore (MHPN MH-FA-4400H). Die neue Marke erscheint bislang erstmals auf einem Objekt aus dem Jahr 1925, letztmals 1931. Sie wurde wahrscheinlich zwischen 1920 und 1925 eingeführt.

Diese Marke wird 1933 durch eine neue Stempelmarke ersetzt, die das Wappen von Nyon zeigt mit dem Vermerk «NYON» und das in grüner Unterglasurfarbe aufgestempelt wird (MHPN MH-1993-47; MHPN MH-2015-368). Unseres Wissens erscheinen diese grünen Kennzeichnungen ausschliesslich auf Jubiläums- oder Ereignisobjekten aus dem Jahr 1933.

Ab 1934 wurden sie durch eine blaue Marke ersetzt (MHPN MH-2000-170; MHPN MH-FA-10033A bis -C). Die blauen Marken sind äusserst rar.

Offenbar wurden sie rasch wieder abgelöst, vermutlich bereits 1934, durch eine braun-schwarze Version (MHPN MH-1997-39; MHPN MH-FA-4438), deren letzte Verwendung auf einem Objekt aus dem Jahr 1939 nachgewiesen wurde.

Eine weitere Variante in Braun-Schwarz ist auf den Jubiläum- oder Erinnerungsobjekten bzw. Werbegeschenken der Jahre 1937–1939 belegt, sie unterscheidet sich durch den Zusatz «Pinx’ Man» (MHPN MH-2015-422). Dieser merkwürdige Schriftzug scheint auf einen handgemalten Dekor hinzuweisen, doch er erscheint immer im Zusammenhang mit einem schablonierten Motiv (siehe auch Ethenoz-Damond 2008, 62).

In den 1930er-Jahren erfuhr die Produktion der Steingutmanufaktur beträchtliche Neuerungen, sowohl aus ästhetischer als auch als technologischer Sicht, da drei bedeutende Persönlichkeiten zum Unternehmen stiessen. Als Erstes trat 1930 Josué Rieben (geb. 1907) als Vorarbeiter in die Manufaktur ein. Er hatte an der Schweizerischen Keramikfachschule eine Ausbildung als Keramikformer absolviert. Im Register der Einwohnerkontrolle wurde vermerkt, dass er vorher in Château-d’Œx wohnhaft war. Nach einigen Jahren im Unternehmen nahm er zudem eine Tätigkeit als Geschäftsreisender auf (Ethenoz-Damond 2008).

Eine weitere prägende Persönlichkeit war Henri Crétenet (1905–1999), ein jurassischer Uhrmacher und Graveur, der sich wegen der Wirtschaftskrise beruflich umorientieren musste. Er wurde 1933 eingestellt. Die Einwohnerkontrolle trug ihn mit dem Vermerk «Töpferarbeiter» ins Register ein, er kam aus Monthey. Dank seinem Geschick bei Feinarbeiten stieg er rasch zum Leiter des Dekorationsateliers auf (Pelichet 1985/2, 37; Desponds 1999, 81; Ethenoz-Damond 2008, 52). Crétenet zeichnete sich in der Herstellung von Schablonen aus, die aus Aluminiumbogen ausgeschnitten wurden und die zur Ausführung mehrfarbiger aufgespritzter oder aufgepinselter Motive verwendet wurden. Diese Technik wurde bis in die 1970er-Jahre hauptsächlich auf Erinnerungs- und Jubiläumsobjekten verwendet (MHPN MH-2015-415; MHPN MH-2015-416; MHPN MH-2015-436; MHPN MH-2015-417; MHPN MH-FA-4598; MHPN MH-2015-365; MHPN MH-FA-4491; MHPN MH-1993-78; MHPN MH-2000-54; MHPN MH-2000-170; MHPN MH-FA-4650; MHPN MH-1997-39; MHPN MH-2003-6; MHPN MH-2005-6; MHPN MH-FA-4658; MHPN MH-2015-409; MHPN MH-2015-52; MHPN MH-FA-4732C; MHPN MH-2015-422; MHPN MH-1993-4; MHPN MH-2015-447; MHPN MH-FA-4399; MHPN MH-2010-55; MHPN MH-FA-10025A; MHPN MH-2000-89; MHPN MH-FA-4586; MHPN MH-2015-420; MHPN MH-2015-369).

Crétenet hat die Motive nicht nur ausgeführt, sondern auch selbst einige entworfen, wie seine Initialen «HC» bei einigen Motiven belegen (MHPN MH-FA-4518; MHPN MH-2000-47).

Bei den klassischen Umdruckdekoren kommt er nur ausnahmsweise zum Zug (MHPN MH-2015-437 ).

1947 zog Crétenet nach Prangins um, bevor er 1950 wieder nach Nyon zurückkehrte, wo er neu die Wohnung im Gebäude der Manufaktur bezog. Zu dem Zeitpunkt registrierte ihn die Einwohnerkontrolle mit der Funktion «Produktionsleiter». Der Funktionswechsel kann natürlich auch schon vorher vollzogen worden sein.

Für einige innovative Modelle zeichnete ein weiterer Neuankömmling verantwortlich. Louis Guex (1910–1988) wurde von Josué Rieben 1932 als Keramikformer angestellt (siehe Kapitel «Louis Guex, Kunstkeramik»). Guex wurde von der Einwohnerkontrolle im September 1932 als «Keramikformer» eingetragen. In der Manufaktur umfasste diese Funktion die Schaffung neuer Formen, aber auch – und vielleicht insbesondere – die Kontrolle, die Erneuerung und die Herstellung von Formen. In diesem Bereich hatte sich Guex bei Paul Bonifas in Ferney-Voltaire spezialisiert.

Louis Guex kann die charakteristische Form der Scheibenkanne mit Fuss zugeschrieben werden (MHPN MH-2003-6; MHPN MH-2005-6; MHPN MH-FA-4399; MHPN MH-FA-4499B; MHPN MH-FA-10037). Viele Exemplare davon tragen sein Monogramm «LG» (MHPN MH-2015-375).

Guex überarbeitete auch einige klassische Formen wie den Teller mit fassoniertem Rand (z. B. MHPN MH-1997-39). Im vorliegenden Bestand lassen sich diese Innovationen mit Gedenkobjekten ab 1938 nachweisen, was aber nicht ausschliesst, dass diese Neuerungen bereits etwas älter sind.

Ab den 1920er-Jahren hatte die Manufaktur mit den ersten deckenden Pinseldekoren begonnen, ein neues Stilbewusstsein umzusetzen, das sich dadurch auszeichnete, dass der eigentliche Charakter der Keramik auf gewisse Art und Weise verdeckt werden sollte (z. B. MHPN MH-2015-406; MHPN MH-2006-3; MHPN MH-FA-4039). Das Steingut, das hauptsächlich industriell hergestellt wurde, versuchte gewissermassen wie Fayencen auszusehen, die als nobler und «künstlerischer» galten. Diese Tendenz verstärkte sich gegen Anfang der 1940er-Jahre noch, als opake bzw. matte Glasuren die herkömmlichen transparenten Glasuren ablösten.

Die wichtigsten Glasuren, die in der Terminologie des Ateliers als «matt» bezeichnet wurden (Ethenoz-Damond 2008, 58–60), waren ein leicht rosa angehauchtes Beige (Glasur «rosa» – MHPN MH-FA-4553 ; MHPN MH-FA-10037; MHPN MH-FA-4557; MHPN MH-FA-4529) und ein glänzendes Schwarz, das an den Überzug der berühmten «terres lustrées noires» von Paul Bonifas in Ferney-Voltaire erinnert (MHPN MH-2000-116; MHPN MH-FA-4457; MHPN MH-FA-4499B; MHPN MH-FA-4455).

Die letztgenannte Glasur wurde wahrscheinlich nach dem Eintritt von Louis Guex in die Manufaktur im Jahr 1932 kreiert. Dieses Zusammentreffen erklärt sich durch die Tatsache, dass Guex um 1931/1932 im Atelier von Bonifas als Keramikformer tätig war.

Die kreative Ader von Louis Guex zeigte sich auch in der Vase mit der Tänzerin, die als spätes Art-déco-Objekt konzipiert wurde (MHPN MH-2015-387; MHPN MH-1994-1), sowie bei den Tierfiguren, die neu in das Sortiment der Manufaktur aufgenommen wurden.

In der Art-déco-Bewegung widmeten sich viele Keramikateliers in Europa den Tierfiguren, häufig im Bereich Steingut. In Ferney-Voltaire gab Paul Bonifas verschiedene Skulpturen diverser schweizerischer Künstler heraus (siehe weiter unten). Die Manufaktur in Nyon wagte den Schritt in diese Richtung ebenfalls, wenn auch etwas spät. Laut Pelichet (Pelichet 1992) wurden die ersten Erfahrungen mit dieser Kunstrichtung in Nyon auf Anfrage des berühmten Tierbildhauers Édouard Marcel Sandoz für dessen persönlichen Gebrauch gemacht (MHPN MH-2015-354; MHPN MH-2015-352; MHPN MH-2015-355 und -356).

Die ersten Originale ordnet Pelichet Josué Rieben zu und er datiert sie auf 1936 (MHPN MH-2015-340; MHPN MH-2015-376 ; MHPN MH-2015-341; MHPN MH-2015-361).

Diese Produktionslinie nahm ganz offensichtlich wirklich Fahrt auf, nachdem Louis Guex 1932 zum Unternehmen gestossen war. Dieser hatte sich bei Bonifas zum Keramikformer weitergebildet. Er übernahm mehrere Formen, die einige Jahre zuvor vom berühmten Keramiker aus Ferney-Voltaire hergestellt worden waren. Dies wird klar ersichtlich, wenn man etwa das Originalobjekt eines Pelikans, der bei Bonifas nach einem Modell von Hélène Wyss-Pilet (MHPN MH-1994-3) hergestellt wurde, und die von Guex leicht überarbeitete Version für die Fabrik in Nyon vergleicht (MHPN MH-2015-362; MHPN MH-1994-2).

Bei einem anderen Modell nach Wyss-Pilet, einer Chinchillafigur, die ursprünglich bei Bonifas gefertigt wurde, zögert Guex nicht, sein eigenes Monogramm zu verwenden (MHPN MH-2015-375). Auch wenn Guex wahrscheinlich die Form hergestellt hat, erscheint die Verwendung seiner Initialen in diesem Fall etwas vermessen. In der Tat hat das Monogramm Pelichet dazu verleitet, den Chinchilla Guex zuzuordnen.

Bei einem Modell von Édouard Marcel Sandoz (MHPN MH-2015-434) konnte das gleiche Phänomen beobachtet werden.

Weitere Figuren tragen den Namen oder die Initialen ihres Urhebers, namentlich die Kreationen von Juliette Mayor (1896-1979): MHPN MH-2015-442; MHPN MH-2015-378; MHPN MH-2015-367; MHPN MH-2015-385; MHPN MH-2015-360; MHPN MH-2015-363.

Louis Guex hat sich vermutlich nicht darauf beschränkt, die Modelle anderer Künstler zu überarbeiten, wie wir gesehen haben. Aber da die Verwendung seiner Monogramme mit Vorsicht zu geniessen ist, sind seine eigenen Schöpfungen nicht einfach zu identifizieren (vielleicht MHPN MH-1994-6 oder MHPN MH-2015-377). Louis Guex verliess die Manufaktur 1946, um sich selbstständig zu machen (siehe Kapitel «Louis Guex, Kunstkeramik»).

Mitte der 1930er-Jahre, mitten in der Wirtschaftskrise, erlebte die Manufaktur einige starke Turbulenzen, wie diverse Unterlagen aus dem Gemeindearchiv belegen (ACN, R 810). In einem Bericht vom Mai 1935 zog Josué Rieben eine alarmierende Bilanz: Die Qualität der Produktion befindet sich im freien Fall … «Zu viel zweite und vor allem zu viel dritte Wahl». Seinen Aussagen zufolge war es unmöglich, von den bisherigen Mitarbeitenden eine «saubere und verkaufswürdige Arbeit» zu erhalten. Die Atmosphäre am Arbeitsplatz war vergiftet und verhinderte jegliche Innovationsversuche. Der Vorarbeiter empfahl, die gesamte Belegschaft zu entlassen und nur die besten Mitarbeitenden wieder einzustellen. Die Verwaltungsräte des Unternehmens, die sich ebenfalls Sorgen um die Manufaktur machten, waren bereits auf einen Hoffnungsträger zugegangen, der die Manufaktur aus der Krise führen sollte: Albert Jaccard (1897–1965), ein ausgebildeter Ingenieur.

In einem Brief an seine Mitverwaltungsräte vom 5. Dezember 1935 präzisierte Bankier Alfred Baup, der von 1917 bis 1926 sowie von 1936 bis 1955 Verwaltungsratspräsident war, dass Jaccard bereit sei, reserviertes Kapital in der Höhe von 50 000 Franken bereitzustellen, ein «unerwarteter Vorschlag, eine Gelegenheit, die nicht wiederkommt!». In einem nicht datierten Schreiben bestätigt Jaccard, dass sein Angebot weiterhin stehe, «sofern die Bedingungen gemäss [seinem] Schreiben vom 5. März betreffend die allfällige Übernahme der Mehrheit des Gesellschaftskapitals aufrechterhalten würden». Am 27. März 1936 übermittelte er zwei Vertragsentwürfe im Hinblick auf seine Zusammenarbeit bei der Reorganisation der Manufaktur (nicht im Dossier enthalten). An ihrer Sitzung vom 20. April 1936 erfuhr die Gemeinde von «Herrn Albert Jaccard, dem neuen Direktor der Manufaktur», dass dieser mit der Prüfung einer Reorganisation des Unternehmens betraut sei und eine Schliessung in Betracht gezogen würde. Um die Entlassung von Mitarbeitenden der Fabrik zu vermeiden, verlangte er einen beträchtlichen Rabatt für die von der Gemeinde gelieferte elektrische Energie. Am 18. Mai stellt die Stadtregierung fest, dass laut Jaccard ein Mitarbeiter entlassen worden war, während die Polizeikommission fünf Entlassungen vermeldete (ACN, Bleu A-88).

Die Reorganisation an der Spitze des Unternehmens wurde von der Generalversammlung der Aktionäre vom 22. April 1936 gutgeheissen (SHAB, Bd. 54, 1939, 1343): Artikel 23 der Statuten wurde geändert und sah nun vor, dass die Geschäftsführung des Unternehmens «einem Direktor oder einem Delegierten des Verwaltungsrats übertragen werde, der vom Verwaltungsrat zu ernennen sei. Der Direktor und der Delegierte des Verwaltungsrats sind beide zeichnungsberechtigt (Einzelunterschrift)». In einer ordentlichen Generalversammlung, die am gleichen Tag stattfand, beriefen die Aktionäre Louis Michaud und Albert Jaccard neu in den Verwaltungsrat. Verwaltungsratspräsident war Alfred Baup, Louis Michaud war als Sekretär tätig. Albert Jaccard wurde zum Delegierten des Verwaltungsrats ernannt. Louis Michaud wurde seiner Funktion als Geschäftsführer enthoben.

Jaccard übernahm nun also die effektive Geschäftsführung des Unternehmens, auch wenn er als Delegierter des Verwaltungsrats fungierte. In der Waadtländer Presse wurde er regelmässig als «Direktor» der Manufaktur bezeichnet. Mit seiner Ernennung zum einfachen Verwaltungsrat – diese Funktion übte er bis zu seinem Tod aus – wurde Michaud in den Hintergrund versetzt. Albert Jaccard verlieh dem Unternehmen gewiss neuen Wind. Er hatte hochrangige Positionen in verschiedenen Unternehmen der Region inne, etwa bei der Bahngesellschaft Nyon–Saint-Cergue–Morez, den Bahnunternehmen Gland–Begnins und Rolle–Gimel oder beim Elektrizitätswerk La Côte. Er war auch politisch aktiv: Er amtete als Gemeinderat und als Grossrat (Tribune de Lausanne vom 22. August 1965, 13).

Allgemein lässt sich bei der Betrachtung der Objekte in den Sammlungen ab 1937/38 eine Verbesserung und eine grössere Regelmässigkeit in der Produktion festellen. Das keramische Trägermaterial hatte eine wärmere Farbe, das harte Weiss wich einem elfenbeinartigen Weiss. Die Formen wurden im Allgemeinen besser ausgeführt und waren konstanter. Mit Henri Crétenet und Louis Guex verfügte die Manufaktur eindeutig über zwei gute Techniker, die einen hohen Anspruch an die Arbeitsqualität hatten.

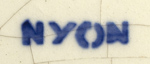

Ab 1939/40 wurden mehrere neue Fabrikmarken verwendet, die alle mit Schablonen und in blauer Unterglasurfarbe ausgeführt wurden. Allerdings ist der Bestand an datierten Stücken nicht ausreichend gross, um eine genauere Datierung der verschiedenen Marken durchzuführen. Ausserdem scheinen sich die Verwendungsperioden bestimmter Varianten zu überschneiden. Einige Marken repräsentieren nur die Ortsbezeichnung «NYON» mit einem Grossbuchstaben und kursiven Kleinbuchstaben (MHPN MH-2000-89) – auf Objekten, die von 1942 bis 1945 gefertigt wurden – oder in serifenlosen Grossbuchstaben (MHPN MH-FA-4597) – auf Gegenständen von 1945 bis 1949.

Die erste Variante ist vielleicht leicht älter als die zweite, aber das müsste noch geprüft werden.

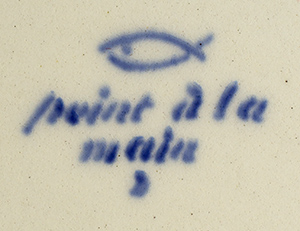

Eine Variante der ersten Marke setzt sich aus einem stilisierten Fisch und der Ortsbezeichnung zusammen (MHPN MH-2010-55; MHPN MH-FA-10025A). Diese Variante haben wir auf zwei Tellern aus dem Jahr 1942 gefunden. Der stilisierte Fisch wurde am 8. Juli 1939 als Fabrikmarke eingetragen (Schweizerisches Handelsamtsblatt, Bd. 57, 1581).

Dieses Motiv findet sich auch mit einer dritten Variante der Ortsbezeichnung (MHPN MH-2000-172), die wir bisher nur auf einem Objekt festgestellt haben.

Der stilisierte Fisch ohne Ortsbezeichnung, jedoch mit dem Vermerk «paint à la main» scheint am weitesten verbreitet zu sein (MHPN MH-2000-45; MHPN MH-FA-4570). Anhand des einzelnen Buchstabens, der unterhalb dieser Markenvariante angebracht wurde, konnte die Dekorateurin zu Kontrollzwecken identifiziert werden. Das «D» beim gezeigten Teller steht für Gabrielle Damond, Malerin in der Manufaktur von 1938 bis 1952 (Ethenoz-Damond 2008, 62).

Eine letzte Variante finden wir auf der Rückseite einer Gedenkplatte aus dem Jahr 1950, die sich im Musée du Vieux-Moudon befindet: Auch hier zeigt sich der stilisierte Fisch, jedoch mit dem Zusatz «Manufacture de Poteries fines S. A. Nyon» (MVM M 1936).

Fernand Jaccard, Chemieingenieur, trat 1951 die Nachfolge seines Vaters an (SHAB, Bd. 69, 1951, 992). 1965 produzierte das Unternehmen noch 300 Tonnen Geschirr pro Jahr, d. h. eine Million Stücke, mit Serien, die bis zu 200 000 Einheiten umfassen konnten und die für Grossverteiler bestimmt waren. Die Teilautomatisierung der Produktion hatte es erlaubt, das Personal in 12 Jahren auf 30 Mitarbeitende zu halbieren (Nouvelle Revue de Lausanne vom 25. März 1965, 15). Anfang der 1970er-Jahre bereitete die finanzielle Lage des Unternehmens grosse Sorgen. Seine Produkte waren wegen der grossen Mengen importierter Keramikprodukte nicht mehr konkurrenzfähig, die Löhne und die Rohstoffpreise waren gestiegen.

Im April 1972 verliess Fernand Jaccard Nyon und trat vorübergehend eine Stelle als Dozent an der École des arts et métiers in Vevey an (24 Heures vom 18. April 1972, 19). Im Juni 1972 wurden Josué Rieben, Henri Crétenet und Noëlie Barbey zu Bevollmächtigten mit Kollektivunterschrift zu zweien ernannt (SHAB, Bd. 90, 1972, 1577). Im Februar 1974 war die Manufaktur in Kurzarbeit, «wegen einer unvorhersehbaren Marktentwicklung», obwohl Angestellte ins Ausland abwanderten, insbesondere nach Frankreich. Das Unternehmen zählte noch rund zwanzig Mitarbeitende, rund ein Drittel der Belegschaft war 1973 entlassen worden (24 Heures vom 2./3. Februar 1974, 17 [Beschreibung der Produktionsprozesse] – 24 Heures vom 5. Februar 1974, 19).

Gerüchte über eine Schliessung der Manufaktur hielten sich hartnäckig bis ins Frühjahr 1977, als die Verwaltungsräte des Unternehmens in Maurice Colin, Besitzer einer Töpferei im Wallis, einen letzten Hoffnungsschimmer sahen. Er, der vielleicht das Unternehmen retten könnte, wurde anstelle von Fernand Jaccard am 3. Mai 1977 zum Direktor ernannt. Der belgische Staatsangehörige Colin hatte 1961 gemeinsam mit seiner Frau die Töpferei «Valcera» mit Sitz in Châteauneuf-Conthey gegründet. Er war im Begriff, seine Fabrik im Wallis zu schliessen, und plante, seine Ausrüstung nach Nyon zu verlegen. Denn die Zusammenlegung der Kundenstämme der beiden Unternehmen schien genügend Absatzmöglichkeiten zu bieten. Das Unternehmen «Valcera» wurde im Dezember 1978 aufgelöst (24 Heures vom 5. Mai 1977, 19 – SHAB, Bd. 79, 1961, 2764 – SHAB, Bd. 97, 1979, 420). Der Wechsel an der Spitze der Manufaktur in Nyon wurde im Juni 1977 offiziell eingetragen, Fernand Jaccard wurde im Juli Mitglied des Verwaltungsrats (SHAB, Bd. 95, 1977, 2042). Der neue Mann der Stunde hatte kaum Zeit, eine neue Kollektion zu erschaffen, weshalb er «häufig die Formen und die alten Kupferplatten [die gravierten Platten für die Herstellung der gedruckten Motive] übernahm». Die Aktionäre beschlossen an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 4. April 1978 jedoch, die Produktion ab dem Ende des Monats einzustellen. Colin bedauerte «den mangelnden Mut seitens des Verwaltungsrats». Als einflussreiches Verwaltungsratsmitglied stellte Max Thomas fest, dass die finanzielle Lage des Unternehmens stabil war, dass es aber nicht infrage kam, das Kapital aufzuzehren (24 Heures vom 5. April 1978, 19).

Übersetzung Stephanie Tremp

Quellen:

Archives communales de Nyon [ACN], Série Bleu A, Registres de la Municipalité – Contrôle des habitants – R 1224, Fonds Josué Rieben – R 810, Fonds Fernand Jaccard

La presse et les annuaires vaudois, consultés sur le site Scriptorium de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne

La Feuille officielle suisse du commerce, consultée sur le site e-periodica.ch

Bibliographie:

Blaettler 2017

Roland Blaettler, CERAMICA CH III/1: Vaud (Nationales Inventar der Keramik in den öffentlichen Sammlungen der Schweiz, 1500-1950), Sulgen 2017, , 57-60, 380, 414, 418.

Desponds 1999

Liliane Desponds, Terre d’argile et mains agiles. La poterie de Nyon 1860-1978. Collection Archives vivantes. Yens-sur-Morges 1999.

Ethenoz-Damond 2008

Gabrielle Ethenoz-Damond, La Manufacture de poteries fines de Nyon. Souvenirs d’une ouvrière 1938-1952. Nyon 2008.

Maggetti et Serneels 2017

Marino Maggetti et Vincent Serneels, Étude archéométrique des terres blanches poreuses («faïences fines») des manufactures de Carouge, Jussy, Nyon et Turin. Revue des Amis suisses de la céramique 131, 158-222.

Pelichet 1992

Edgar Pelichet, Les charmantes faïences de Nyon. De surprenants animaux et des vases. Manuscrit inachevé, 1992 (Archives du Château de Nyon).

Schumacher et Quintero 2012

Anne-Claire Schumacher et Ana Quintero (éd.), La manufacture de porcelaine de Langenthal, entre design industriel et vaisselle du dimanche – Die Porzellanmanufaktur Langenthal, zwischen Industriedesign und Sonntagsgeschirr. Milan/Genève 2012.