Thin-glazed faience in CERAMICA CH

Jonathan Frey, 2019

Definition, Merkmale, Herstellung

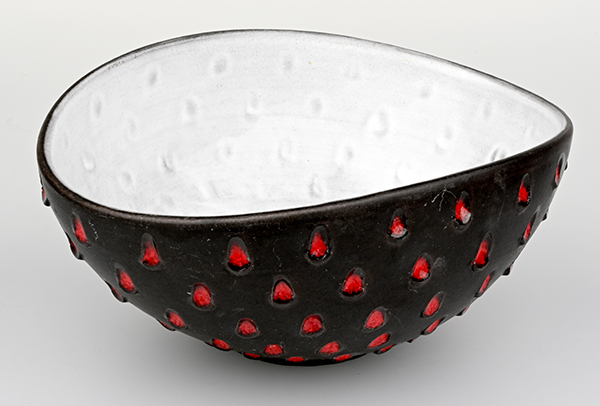

Dünnglasierte Fayence unterscheidet sich von der «echten» Fayence in erster Linie durch einen wesentlich dünneren Glasurauftrag, der oft die Drehrillen durchscheinen lässt. Die Gefässe sind meistens nur einseitig auf der Aussen- oder Innenseite mit einer weissen Fayenceglasur überzogen, welche mit einer manganvioletten, grünen und blauen –selten auch gelben – Inglasurmalerei versehen ist. Die jeweils andere Seite ist entweder unglasiert oder mit einer grünstichigen Bleiglasur versehen. Selten treten auch beidseitig undekorierte weisse und meergrüne Fayenceglasuren auf. Die Bodenunterseite ist abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen immer unglasiert.

Die Farbe des stets sehr fein gemagerten Scherbens reicht von einem hellen Beigeweiss über ein blasses Ziegelrot bis hin zu einem kräftigen Ziegelrot. Archäometrische Untersuchungen zeigen, dass für die dünnglasierten Fayencen ein Ton verwendet wurde, dessen Kalkgehalt zwischen 7 und 20 Prozent lag und dass der Zinnanteil in der Glasur jenem von Fayencen mit dicker Glasur des 18. Jahrhunderts entspricht. Nach Ausweis von mit Glasur gefüllten Kalkspatzen und weiteren makroskopischen Beobachtungen wurde dünnglasierte Fayence zweifach gebrannt, das heisst die lederhart getrockneten Gefässe wurden erst geschrüht, dann mit Fayence- und Bleiglasur überzogen, bemalt und bei maximal 950° C nochmals gebrannt. Aus chemischer und technologischer Sicht ist dünnglasierte Fayence der Fayence mit dicker Glasur somit ebenbürtig. In sehr seltenen Fällen, nämlich bei weniger als einem Prozent der derzeit erfassten Gefässe, liegt unter der Fayenceglasur eine weisse Grundengobe. Diese Gefässe hätten eigentlich mit einer Bleiglasur versehen werden sollen, wurden aber nach dem Schrühbrand in der Werkstatt vertauscht und irrtümlich mit einer Fayenceglasur versehen (Frey 2015, 55–56; 241–244; Frey 2019, 71; Heege/Kistler 2017, 107–108; Thierrin-Michael 2015, 313, 324–326).

Gefässformen

Das Spektrum der Gefässformen umfasst Krüge, Humpen, Stülpdeckelterrinen mit Grifflappen, Näpfe oder Schalen mit eingezogenem Rand und gegenständigen Grifflappen, Schüsseln mit Leistenrand, Schüsseln mit verkröpftem Rand, Teller mit Fahne und Randlippe sowie Teller mit gerader Fahne. Hinzu kommen Steck- und Stülpdeckel. Nur als Einzelstücke belegt sind Apothekenabgabegefässe, Blumenvasen, Doppelhenkeltöpfe, Stegkannen, Giessfässer, Waschbecken, Rasierbecken, Henkelschüsseln, Scherzgefässe und Salznäpfchen (MAG G37; MAG R225; MAHN AA 1173; MAHN AA 1174; MAHN AA 1570; MAHN AA 1572; MAHN AA 1573; MAHN AA 1574; MAHN AA 1575; MAHN AA 1576; MAHN AA 1577; MAHN AA 1578; MAHN AA 1579; MAHN AA 1580; MAHN AA 1811; MAHN AA 1820; MAHN AA 1827). In der Ausprägung der Rand- und Bodenformen entsprechen die Gefässe den bleiglasierten Irdenwaren des 17. und 18. Jahrhunderts in der Nordwestschweiz und im Kanton Bern. Typische Fayenceformen wie Fächerplatten oder Formelemente wie Standringe kommen dagegen nicht vor. Betreffend der Gefässformen steht die dünnglasierte Fayence der bleiglasierten Irdenware somit näher als Fayencen im traditionellen Sinne (Frey 2015, 221; Heege/Kistler 2017, 107).

Glasur- und Malfarben, Dekormotive

Bei den Hochformen wie den Krügen, Humpen und Blumenvasen finden sich vereinzelt plastische Auflagen in Form von Engeln, Frauenköpfen, Putti, Blumen, Eicheln oder Wappen. Die bislang nur als Bodenfunde belegten Stülpdeckelterrinen mit beidseitig weisser Fayenceglasur besitzen gegenständige Grifflappen, die mit reliefierten geflügelten Putti, seltener auch mit reliefierten Palmetten verziert sind.

Das häufigste Dekormotiv bei den Krügen, Stegkannen und Humpen sind Tulpen. Sie kommen als axialsymmetrisches Tulpensträusschen oder als in den eigenen Stiel eingerollte Tulpe vor. Dieser bildet demnach einen medaillonartigen Rahmen für die Tulpe. Die Blüten- und Stielblätter können rund oder spitz, manganviolett, blau und grün oder sehr selten auch gelb sein. Bei der Mangan-Grün-Blau-Malerei sind die Kontur- und Binnenlinien immer Manganviolett, während bei der Blau-Malerei sowohl die Linien- wie auch die Flächenfarben blau sind. Neben den Tulpen sind selten auch Glockenblumen, Blüten mit zwiebelförmigen Blättern, Blatt- und Blütengirlanden, Vögel auf Zweigen und Sterne belegt.

Eingerollte Tulpen und Tulpensträusschen sind auch bei den Breitformen wie den Schüsseln mit verkröpftem Rand, den Tellern mit Fahne und Randlippe und den Tellern mit gerader Fahne als zentrales Motiv im Spiegel häufig. Hinzu kommen stehende Tulpen, die durch einen geraden Stiel und symmetrisch angebrachte Stielblätter gekennzeichnet sind und als Motiv im Spiegel dienten. Die drei verschiedenen Tulpenmotive werden auf der Fahne oft durch drei Tulpen ergänzt, deren S-förmig geschwungenen Stiele aus dem Randscheitel oder der Fahnenkante erwachsen. Bei den in Mangan-Blau-Grün-Malerei ausgeführten Tulpendekoren sind die Blütenblätter alternierend in Manganviolett, Grün und Blau gehalten. Diese sollten die im 17. Jahrhundert so beliebten bunt gemusterten gefederten Tulpen nachempfinden. Man findet in dieser Gefässzone aber auch weit gespannte Bogenreihen, die von keulenartigen, grünen schmalen Ovalen getrennt werden, radial verlaufende, lange schmale Blütenblätter, die insgesamt wie der Blütenkranz einer Sonnenblume wirken, und Sterndekore. Die kleinen Fahnen der Schüsseln mit verkröpftem Rand sind fast immer mit einer einfachen Bogenreihe verziert, wobei die Bogenfelder mit grünen oder blauen Halbkreisen ausgefüllt sind. Bei der Blau-Malerei kommen auch rein ornamentale Motive wie der Zickzack oder der Laufende Hund vor.

Neben den Tulpen findet man im Spiegel der Teller den Vogel auf Zweig, Sterne und selten Architekturdarstellungen wie Kirchen oder Schlösser (Frey 2015, 224–236; Heege/Kistler 2017, 107–108).

Zeitliches Vorkommen und Entwicklung der Malfarben

Dünnglasierte Fayence tritt kurz nach der Mitte des 17. Jahrhunderts auf, wie ein 1657 datierter Krug mit Mangan-Grün-Blau-Gelb-Malerei aus dem Fitzwilliam Museum in Cambridge zeigt (FWMC C.2966-1928) zeigt. Nur wenige Jahre jünger ist ein ins Jahr 1663 datierter Krug im Musée Ariana und Bodenfunde von dünnglasierten Fayencen aus der Burg Rötteln bei Lörrach in der Nähe von Basel, welche 1678 ein Raub der Flammen wurde.

Nach Ausweis eines 1669 datierten Tellers aus dem Museum Blumenstein in Solothurn (MBS 1905.174) und der Bodenfunde von Court, Sous les Roches (1673–1699), Solothurn, Palais Besenval (vor 1705), Court, Pâturage de l’Envers (1699–1714) und Solothurn, Stadttheater (vor 1729) waren dünnglasierte Fayencen spätestens im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts im Grossraum Solothurn weit verbreitet. In Court, Sous les Roches und Solothurn, Stadttheater macht sie 13 % respektive 16 % der Haushaltskeramik aus. Auf der Glashütte von Court, Pâturage de l’Envers sind es im ersten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts dann schon ein Viertel aller Gefässe. Im Grossraum Solothurn war dünnglasierte Fayence zu dieser Zeit somit das dominierende repräsentative Tafelgeschirr. Anders sah die Situation im Berner Mittelland aus, enthält der Fundkomplex Burgdorf, Kornhaus (vor 1715) doch nur einige wenige Fragmente blau bemalter dünnglasierter Fayencen. Während in Burgdorf, Kronenplatz (vor 1734) dünnglasierte Fayencen dann sogar vollständig fehlen, erreichen sie im Fundkomplex Bern, Waisenhausplatz (etwa 1700-1740) nur noch einen Anteil von 0,5 %. Da ab den 1730er Jahren jahrdatierte Gefässe aus Museen ausbleiben – ein 1750 jahrdatierter Teller aus dem Museum Laufen bildet die einzige Ausnahme – scheint die dünnglasierte Fayence ab den 1730er Jahren langsam zu verschwinden. Es ist wohl kein Zufall, dass just in diesem Jahrzehnt in Deutschland, Frankreich und auch der Schweiz zahlreiche Fayencemanufakturen entstehen, welche wohl die lokale Herstellung der dünnglasierten Fayence konkurrenzierten.

Die jahrdatierten Gefässe und die sicher datierten archäologischen Fundkomplexe Court, Sous les Roches (1673-1699), Solothurn, Palais Besenval (vor 1705), Court, Pâturage de l’Envers (1699–1714) und Solothurn, Stadttheater (vor 1729) zeigen übereinstimmend, dass bis um 1700 Gefässe mit Mangan-Grün-Blau-Malerei dominierten. Ebenso wurde die gelbe Flächenfarbe nur selten verwendet; sie kam spätestens im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts ausser Gebrauch.

Kurz vor 1700 kommen im Gegenzug die ersten dünnglasierten Fayencen mit Blau-Malerei auf, wie die Bodenfunde von Court, Sous les Roches und ein 1699 jahrdatierter Krug aus dem Schlossmuseum Burgdorf zeigen. Die blau bemalten Gefässe drängten im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts die dünnglasierten Fayencen mit Mangan-Grün-Blau-Malerei allmählich zurück, wie die Funde von Court, Pâturage de l’Envers eindrücklich zeigen. Dass in den Fundkomplexen Burgdorf, Kornhaus (vor 1715) und Burgdorf, Kronenplatz (vor 1734) nur dünnglasierte Fayencen mit Blau-Malerei vorkommen, dürfte jedoch sowohl zeitlich wie auch regional bedingt sein (Frey 2015, 244–248).

Neben den Gefässen mit Mangan-Grün-Blau-Malerei kommen bereits auf der Glashütte von Court, Sous les Roches beidseitig weiss glasierte, sonst aber nicht dekorierte Stülpdeckelterrinen vor. Diese sind in ähnlicher Form auch noch auf der Glashütte von Court, Pâturage de l’Envers gebräuchlich. Unter den in den Museen erhaltenen Gefässen fehlt diese repräsentative Form des Tafelgeschirrs wohl nur deshalb, weil die Bemalung fehlt und somit auch keine Jahrdatierung vorhanden sein kann. Bereits auf der Glashütte von Court, Sous les Roches ist mit einer Schüssel mit eingezogenem Rand ein dünnglasiertes meergrünes Fayencegefäss vorhanden. Weitere Stücke stammen von der Glashütte Court, Pâturage de l’Envers und aus der Latrine unter dem Solothurner Stadttheater. Das Vorkommen meergrüner dünnglasierter Fayencen ist bemerkenswert, wurden meergrüne Fayencen doch bereits in den 1630er Jahren in Frankreich als farbliche Nachahmung der aus Asien importierten, höchst exklusiven Celadon-Ware gefertigt.

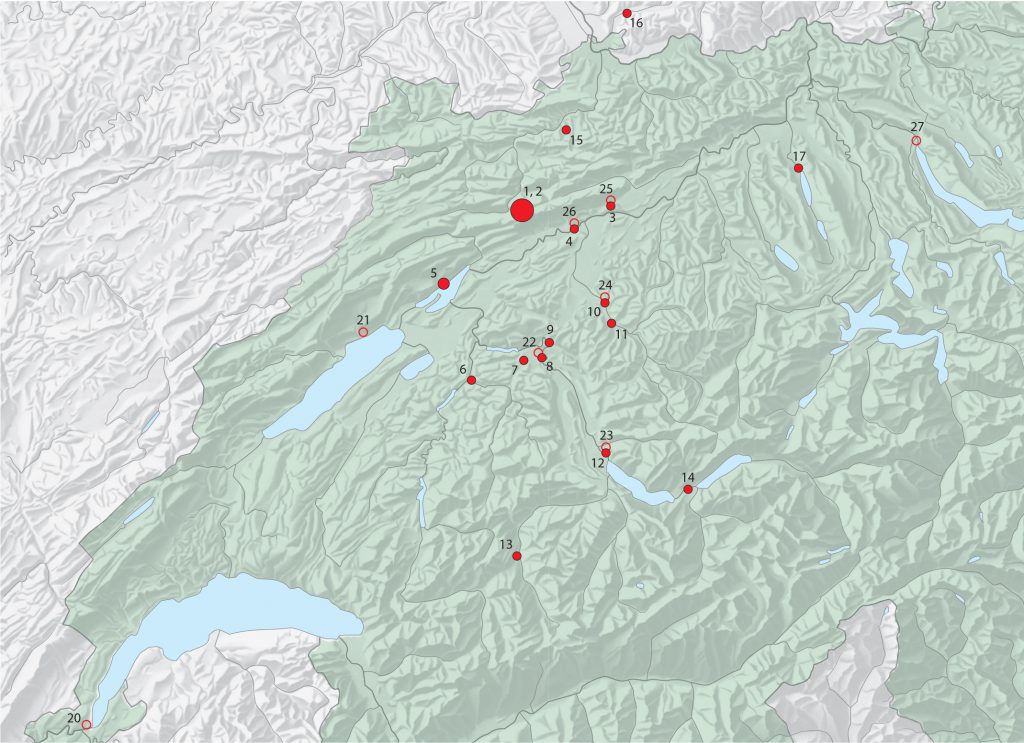

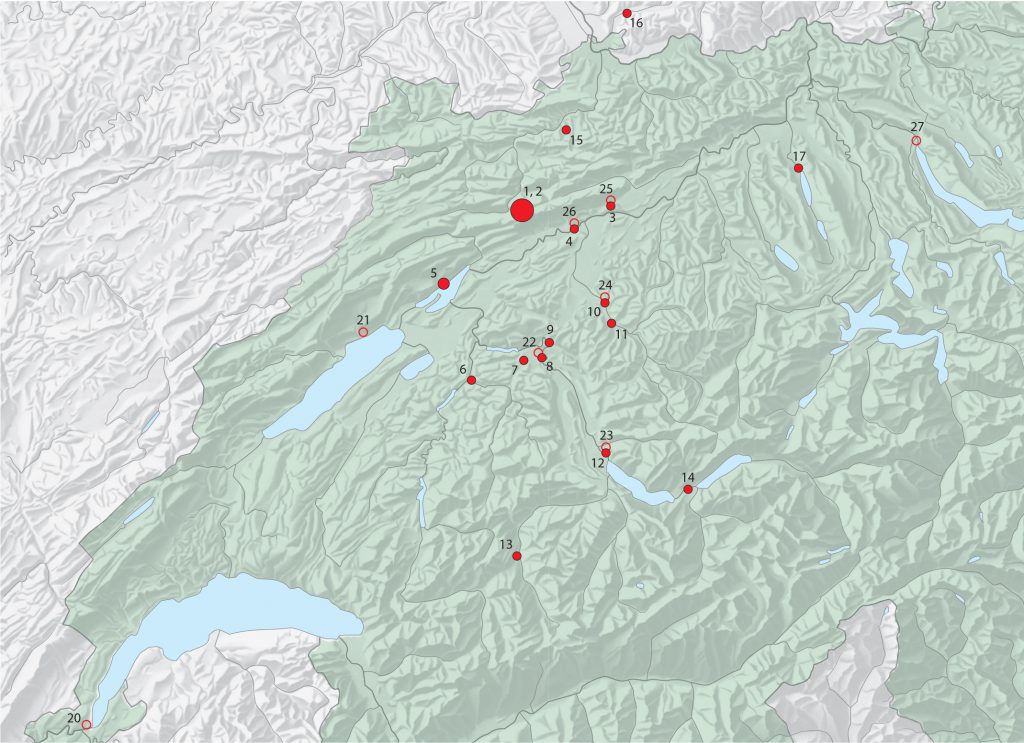

Verbreitungsgebiet und zeitliche Entwicklung

Dünnglasierte Fayence findet sich in mehreren Fundstellen im südlichen Jura, am Jurasüdfuss, im Berner Mittel- und Oberland, einzelne Fundpunkte liegen aber auch im Aargau und im Raum Basel (ausgefüllte Punkte).

(Fundortliste zur Kartierung: siehe Frey 2015, Abb. 189 und 217, Stand 2015)

Das Verbreitungsgebiet der musealen Belege (Kreise) reicht wesentlich weiter, bestärkt jedoch das archäologische Verbreitungsbild, indem es dieses einschliesst. Der Fundrayon der archäologischen Nachweise ist bedeutend grösser als das Absatzgebiet der meisten Hafnereien im 18. Jahrhundert, das einen Radius von 30 Kilometer beziehungsweise einen Tagesmarsch kaum je überschritt. Demnach muss die dünnglasierte Fayence in mehreren, möglicherweise auch gleichzeitig produzierenden Hafnereien hergestellt worden sein. Der 1664 datierte Teller aus dem Museum Blumenstein sowie Bodenfunde von dünnglasierten Fayencen in den Fundkomplexen Court, Sous les Roches (1673–1699), Solothurn, Palais Besenval (vor 1705), Court, Pâturage de l’Envers (1699–1714) und Solothurn, Stadttheater (vor 1729) deuten auf Solothurn als Produktionsort hin. Dazu passt, dass die spätestens 1697 in Solothurn schriftlich belegte Hafnerei Wysswald spätestens ab 1734 hochwertige Fayencen produzierte. Ein möglicherweise vom Hafner Christen von Allmen 1726 für sich selbst gefertigter Teller mit Blau-Malerei (BHM 20778) belegt, dass spätestens im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts auch im Berner Oberland dünnglasierte Fayence produziert wurde. Sichere Nachweise von Produktionsorten dünnglasierter Fayence werden jedoch erst Bodenfunde von entsprechenden Töpfereiabfällen liefern können (Frey 2015, 248; Heege/Kistler 2017, 107).

Der barocke Tulpenwahn

Ursprünglich in Zentralasien beheimatet, gelangte die Tulpe in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts nach Europa, wo sie sich dank des eifrigen Austauschs unter Botanikern rasch in den wichtigsten Hauptstädten verbreitete. Bereits in der zweiten Jahrhunderthälfte bereicherten reiche Stadtbürger ihre repräsentativen Schaugärten mit der neuen Blume. Eigens angelegte Tulpengärten wurden zu einem Statussymbol der Oberschicht, welche diese durch spezialisierte Blumenmaler in Buchform verewigen liessen. Besonders beliebt waren Tulpen, deren Blütenblätter eine zweifarbige Musterung in flammenförmigen Linien aufwiesen, weswegen man diese Ausprägung auch als geflammte oder gefederte Tulpen bezeichnete. Der Reiz dieser Blütenmuster lag auch darin, dass sie zufällig und unberechenbar auftraten, weshalb es nicht gelang, sie durch Züchtungen zu reproduzieren. Als Folge davon stiegen im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts die Preise für die Zwiebeln gewisser Tulpensorten in exorbitante Höhen, was 1637 in den Niederlanden zum Platzen der ersten Spekulationsblase der modernen Wirtschaftsgeschichte führte. Nichtsdestotrotz hielt die Beliebtheit der Tulpe ungeschmälert an: Wem echte Tulpen zu teuer waren, schaffte sich wenigstens Tafelgemälde von Tulpensträussen an. Noch günstiger waren natürlich mit Tulpen verzierte Alltagsgegenstände, und so findet man spätestens ab der Mitte des 17. Jahrhunderts ornamentale Tulpenmotive etwa auf niederländischen Keramikfliesen, bernischen Kanzeln und repräsentativen Zinngefässen. Es überrascht deshalb nicht, dass sich Tulpen als Motiv für repräsentatives Tafelgeschirr wie die dünnglasierte Fayence besonders eigneten und deshalb von den lokalen Hafnern im Verbreitungsgebiet der dünnglasierten Fayence aufgenommen wurden (Frey 2015, 236–240).

Frz.: Faïence à revêtement mince

Engl.: thin-glazed faience

Bibliographie:

Frey 2015

Jonathan Frey, Court, Pâturage de l’Envers. Une verrerie forestière jurassienne du début du 18e siècle. Band 3: Die Kühl- und Haushaltskeramik, Bern 2015.

Frey 2019

Jonathan Frey, Die Haushaltskeramik aus der Latrine unter dem Stadttheater von Solothurn, datiert vor 1729, in: Denkmalpflege und Archäologie Kanton Solothurn 24, 2019, 55-76.

Heege/Kistler 2017

Andreas Heege/Andreas Kistler, Poteries décorées de Suisse alémanique, 17e-19e siècles – Collections du Musée Ariana, Genève – Keramik der Deutschschweiz, 17.-19. Jahrhundert – Die Sammlung des Musée Ariana, Genf, Mailand 2017.

Thierrin-Michael 2015

Gisela Thierrin-Michael, Archäometrische Untersuchung ausgewählter Grosswarenarten, in: Jonathan Frey, Court, Pâturage de l’Envers. Une verrerie forestière jurassienne du début du 18e siècle. Band 3: Die Kühl- und Haushaltskeramik, Bern 2015, 299–326.