Andreas Heege, Andreas Kistler 2019

Forschungsgeschichte

Der älteste Literaturhinweis auf die Töpferei in Berneck stammt aus dem Jahr 1921. Damals beschäftigte sich Fernand Schwab intensiv mit der Entstehung und Entwicklung der Töpferei in Heimberg und ihrer Ausstrahlung, u. a. nach Berneck (Schwab 1921, 60). 1924 schrieb Daniel Baud-Bovy (1870–1958), Präsident der Eidgenössischen Kunstkommission (1916–1938) in seinem Buch «Peasant Art in Switzerland» auch über die Keramikproduktion in der Schweiz. In diesem Zusammenhang konnte er auf ein bereits damals im Historischen und Völkerkundemuseum St. Gallen musealisiertes Aushängeschild eines Bernecker Töpfers hinweisen (Baud-Bovy 1924, 61 mit Abb. 369. Deutsche Übersetzung: Baud-Bovy 1926, 77 mit Abb. 311; HVMSG 9528).

Aus dem Historischen und Völkerkundemuseum in St. Gallen

Es zeigt einen Töpfer an der Spindelscheibe. Produkte der Bernecker Werkstätten wurden jedoch nicht erwähnt. Ein weiterer Hinweis aus dem Jahr 1947 stammt aus der Feder von Karl Frei, dem damals profundesten Kenner der schweizerischen Irdenwaren und zugleich stellvertretendem Direktor des Schweizerischen Landesmuseums (Frei 1947, 31). Anlässlich der Ausstellung «Schweizerische Keramik von der Urzeit bis heute», die im Kunstgewerbemuseum Zürich gezeigt wurde, verwies er auf die Produktion von «schwarzgrundigem Geschirr nach Heimberger Art», das durch «Hausierer im Appenzellerland und Vorarlberg, in Graubünden und bis nach Bayern hinein» verhandelt wurde (Vermutlich darauf basierend Creux 1970, 125 ohne Zitat). Woher diese Informationen stammen, wird nicht belegt, auch wird keine Keramik abgebildet, vermutlich weil das Schweizerische Nationalmuseum selbst keine umfangreicheren Geschirrbestände, sondern fast nur Gipsmodel und Malhörnchen der aufgelösten Bernecker Werkstatt von G. Federer besitzt (SNM LM-68232 bis LM-68240, Malhörnchen; LM-68241 bis LM-68245, Gerätschaften; LM-68246 bis LM-68315, Gipsmodel und Ausformungen). Das wichtigste in Zürich vorhandene Objekt aus Berneck ist ein Streichholzhalter in Form eines Bären, der zudem ein Wappenschild des Kantons Appenzell Innerrhoden hält. Er ist mit «I. O. K.» signiert und kann daher der Bernecker Werkstatt von Josef Othmar Kurer zugewiesen werden (Schnyder 1998, 113 Kat. 178; SNM LM-13187). Der Streichholzhalter belegt zugleich, dass in Berneck auch Keramik mit Farbkörper in der Grundengobe gefertigt wurde.

Streichholzhalter in Form eines Bären aus dem Schweizerischen Nationalmuseum

Erst mit einer Arbeit von Robert Gschwend (Gschwend 1948) und zwei Arbeiten von Leo Broder aus den Jahren 1955 und 1975 (Broder 1955; Broder 1975) liegen erstmals grössere, leider nicht hinreichend mit Archivalien unterlegte Studien zu Berneck vor. Basierend auf diesen und ersten zusätzlichen Sichtungen der Quellen im Gemeindearchiv durch Altgemeindepräsidenten Jakob Schegg wurde 2006 im Ortsmuseum Berneck (OMB) eine Keramikausstellung organisiert, in deren Folge 2007 eine reichhaltiger bebilderte Zusammenstellung zur Bernecker Hafnereigeschichte von Margrit Wellinger-Moser erschien (Wellinger-Moser 2007).

Die Geschichte der Hafnerei reicht in Berneck sicher in das späte 17. bzw. in die Mitte des 18. Jahrhunderts zurück, da im «Salis-Haus» in Maienfeld ein signierter, aber undatierter Barock-Kachelofen des Hafners «Johan Ulerich in der Mur, Haffner In Berneg» steht (Broder 1955, Abb. S. 45. Zum Ofen: Poeschel 1937, 30, Abb. 28).

Kachelofen in Maienfeld

Er ist mit polychromem Unterglasur-Pinseldekor bemalt und zeigt am Turm Allegorien der Tugenden in Verbindung mit entsprechenden Zitaten aus dem Alten und Neuen Testament. Der Unterbau trägt im Gegensatz dazu die Untugenden oder Laster. Stilistisch steht der Ofen den Produkten von Steckborn nahe. Der im Haus auf dem Dachboden gelagerte Ofen wurde 1933 durch die Zuger Hafnerei Keiser neu aufgesetzt und um den seitlichen Ofensitz erweitert. Ein Vorfahre des Hafners «Johan Ulerich in der Mur, Haffner In Berneg» ein «Ulrich Indermauer, Hafner» erscheint erstmals 1685 in einem Gerichtsprotokoll des Hofes Bernang (Bernang = alter Name für Berneck; Artikel ohne Autor: Einiges über Töpferei, Unser Rheintal 5, 1948, 81–82). Weitere Informationen liegen erst wieder aus dem 19. Jahrhundert vor. Demnach hätten 1828 in Berneck vier Werkstätten bestanden, während zwischen 1830 und 1850 im benachbarten Au, Balgach und Lüchingen bei Altstätten je drei sowie in Altstätten zwei Töpfereien und in Rebstein und Marbach je eine Töpferei existiert hätten. Für das Jahr 1836 sind Streitigkeiten über die Ausfuhr von Ton nach Österreich belegt, die auf eine entsprechende Konkurrenzsituation (mit den Hafnern in Vorarlberg?) hinweisen. Die Hafner Indermauer und Lang setzten damals ihre restriktive Haltung beim Gemeinderat durch (Boesch 1968). Nach Aussage des 1931 schon verstorbenen Töpfermeisters Ritz sen. bestanden um 1870 in Berneck 21 und in Lustenau auf der gegenüberliegenden Rheinseite in Vorarlberg 19 Hafnereien. 1872 werden für Berneck 18 Hafnermeister genannt (Boesch 1968, 180). 1878 gab es mindestens 17 Hafner aus folgenden Familien:

Federer, Grüninger, Hasler, Hongler, Jüstrich, Kurer, Lang, Mätzler, Ritz, Schädeli, Schuppli, Seiz, Thurnherr und Zangger.

Es handelt sich um Namen aus der Subskribentenliste der 1879 erschienenen «Geschichte der Gemeinde Bernang» des katholischen Pfarrers in Berneck Franz Xaver Kern (Kern 1879). Die Zahl der Hafner bzw. Betriebe reduzierte sich bis 1899 auf zwölf, 1905 auf neun, 1913 auf sieben, 1920 auf sechs, 1931/1937 auf drei Hafnereien und 1948/1955 noch auf eine, die 1902 von Töpfermeister Hans Ehrat erbaut wurde. In der Folgezeit wurde daraus die Töpferei Hanselmann, dann Hans Plattner, heute Fred Braun (Gschwend 1948; Broder 1955; Boesch 1968, 209; Wellinger-Moser 2007, 251–255).

2016 wurde die Forschungsgeschichte von Berneck erstmals grundlegender aus archäologisch-kulturhistorischer Perspektive betrachtet (Heege 2016, 28-36). 2017 wurden erste Forschungsergebnisse von Andreas Kistler integriert (Heege/Kistler 2017, 369-373) und 2019 wurde die typologische Trennung von Bernecker Keramik und Geschirr der Hafnerei Lötscher aus St. Antönien grundlegend dokumentiert (Heege 2019) und gleichzeitig der Keramikgesamtbestand des Rätischen Museums (RMC) vergleichend analysiert. Auf diesen Arbeiten beruhen die im Folgenden mitgeteilten Ergebnisse.

Berneck SG und Heimberg BE – Das Problem der „Keramik Heimberger Art“

Der typologische Zusammenhang zwischen Berneck und Heimberg wurde 1921, 1955 und 1975 auf dem Weg über eingeheiratete «Heimbergerinnen» erklärt, jedoch genealogisch weder von Fernand Schwab und Leo Broder noch von Hermann Buchs aus Thun belegt (Hermann Buchs, Auskunft in Gresky 1969, 41). Fernand Schwab schrieb: «Noch vor 20 Jahren konnte man eine ganz ähnliche Erscheinung in den Beziehungen zwischen Heimberg und Bernegg beobachten: Viele junge Bernegger Töpfer, die in Heimberg das Handwerk erlernt oder dort ihre Gesellenzeit verbracht hatten, führten Heimberger Töpferstöchter heim, um sich zu Hause als Meister niederlassen zu können» (Schwab 1921, 60). Da bereits für das Jahr 1836 belegt werden kann, dass in Heimberg klassischerweise die Frauen als Keramikmalerinnen arbeiteten (Reise von Alexandre Brongniart, Direktor der wichtigsten französischen Porzellanmanufaktur in Sèvres, durch die Schweiz mit Besuch in Heimberg: Brongniart 1854, Bd. 2, 14–15), würde sich auf diesem Wege möglicherweise tatsächlich die grosse, seit etwa 1800/1820 bestehende Nähe im Dekor zwischen Heimberg und Berneck erklären lassen. Leider ist das Argument nicht stichhaltig.

Eine Kontrolle der Herkunft der Ehepartner der bekannten Bernecker Hafner des 19. Jahrhunderts anhand der Kirchenbücher durch Jakob Schegg (Ich danke Jakob Schegg, Alt-Gemeindepräsident, für die ausführliche und sehr informative Diskussion seiner noch unveröffentlichten Forschungsergebnisse), hat vor allem für das wichtige frühe 19. Jahrhundert, aber auch für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts keine Einheiraten belegen können (so erstmals Wellinger-Moser 2007, 254). Nur für einen ursprünglich katholischen Bernecker Hafner – Leondus Federer, Sohn von Joseph Federer – lässt sich anhand der Kirchenregister von Steffisburg ergänzend zeigen, dass er sich vor 1819 in Heimberg niederliess, später jedoch nach Berneck zurückwanderte (Kirchenrodel Steffisburg 17, 163 Nr. 23. Fünf seiner Kinder starben 1822, 1825 und 1828 und sind im Kirchenrodel Steffisburg verzeichnet: 22,99; 22,111; 23,9 und 10). Er vermählte sich am 26. November 1819 in Münsingen mit der aus Dachsen im Kanton Zürich stammenden Witwe Elisabeth Rubli, die 1816 Caspar Joder aus Steffisburg (kein Hafner!) geheiratet hatte. Letzterer war bereits am 18. März 1818 verstorben (Kirchenrodel Steffisburg 17, 141 und 22, 84 Nr. 27). Bei der Taufe des 1824 geborenen Sohnes in Steffisburg war der Hafner Franz Joseph Kurer von Berneck Pate (Kirchenrodel Steffisburg 10, 214).

Sind also nicht eingeheiratete Keramikmalerinnen für die Stilübertragung nach Berneck verantwortlich, so bleiben eigentlich nur Gesellenwanderungen als Begründung für den typologischen und stilistischen Wissenstransfer übrig. Heute wissen wir aufgrund der Arbeiten von Andreas Kistler, dass zwischen dem ersten in der Region Heimberg nachweisbaren Gesellen Johann Michael Kurer im Jahr 1823 und dem letzten dokumentierten Gesellen Joseph Anton Ritz aus dem Jahr 1905 weitere 6 Gesellen aus Altstätten, 5 Gesellen aus Au, 5 Gesellen aus Balgach, 11 Gesellen aus Berneck und ein Geselle aus Marbach in die Listen der bernischen Fremdenkontrolle eingetragen wurden. Verschiedene Gesellen aus Berneck arbeiteten ein bis zwei Jahre in der Region Heimberg-Steffisburg. Der zeitnahe Transfer von Wissen und Dekormotiven findet auf diesem Wege eine plausible Erklärung. Zugleich wird deutlich: Keramik aus der Region Berneck dürfte teilweise kaum von der Keramik aus der Region Heimberg-Steffisburg zu unterscheiden sein. Aus diesem Grund wird in den Datenbankbeschreibungen immer der Terminus Keramik „Heimberger Art“ verwendet. Für Objekte, die aus dem Antiquitätenhandel angekauft wurden, muss die Frage nach dem Herstellungsort letztlich ungeklärt bleiben, auch wenn z.B für die Masse des einfachen Gebrauchsgeschirrs aus Graubünden wohl von einer Herkunft aus der Region Berneck ausgegangen werden kann. Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, dass wir keinerlei Vorstellung davon haben, was im unmittelbar benachbarten, vorarlbergischen Lustenau für Keramik gefertigt wurde.

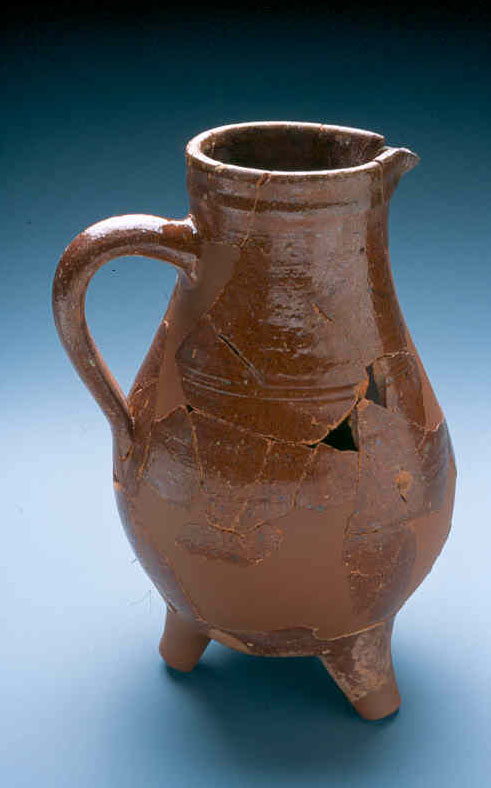

Keramik aus Berneck

Das älteste Auftreten dunkler Grundengobe wird von Leo Broder für Berneck zu einem Zeitpunkt angenommen, da sie in Heimberg noch gar nicht verwendet wurde. Dies ist nicht vorstellbar, da Berneck sicher nicht das Primärzentrum dieser Entwicklung ist. Broders Annahme stützt sich auf einen 1772 datierten Teller, dessen Draperie-Dekor kaum vor den 1830er-Jahren denkbar ist (Broder 1955, Abb. auf S. 51. Broder 1975, Abb. auf S. 3). Jedoch trägt der Teller den Ortsnamen «Bernang» und ist damit möglicherweise tatsächlich ein wichtiger Zeuge für die Produkte dieses Ortes im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts (Historisches und Völkerkundemuseum St. Gallen, HVMSG 8347).

Keramik aus dem Historischen und Völkerkundemuseum in St. Gallen

Fast noch wichtiger ist eine kleine Feldflasche, die der hessische Töpfergeselle Konrad Pistor von seiner Wanderschaft, auf der er wie sein Grossvater Heimberg besuchte, aus Berneck, seinem letzten Arbeitsort (November 1848 bis Mai 1849), mit nach Hause brachte. Sie trägt auf der Vorderseite seinen Namen und die Datierung 1849, dazu auf der Vorder- und Rückseite einen eingeritzten umlaufenden, für Heimberg in Ritztechnik und Inhalt untypischen Spruch und im Wappenschild, das mit textilen Behängen versehen ist, einen nach links schreitenden Bären, was dem Berner Wappen sehr nahe kommt (Gresky 1969, 39 Abb. 8. Broder 1975, 7, Bild links unten). Der Bär trägt jedoch, wie auf Bärendarstellungen in Bäriswil, ein Halsband und meint damit offensichtlich nicht das Berner Kantonswappen, sondern steht wohl als sprechendes Wappen für Berneck genauso wie für Bäriswil. Ganz ähnlich ist ein 1840 datiertes Rasierbecken mit schwarzer Grundengobe des Bernecker Maurermeisters Johannes Kurer verziert (HVMSG 7278a).

Keramik aus dem Historischen und Völkerkundemuseum in St. Gallen

Eine sehr flache Kragenrandschüssel mit roter Grundengobe und weissem Malhorndekor sowie einem entsprechenden Zierstreifen mit geritztem Blumendekor trägt das Motto: «Es leben die Hafner in Bernneg» (HVMSG 9764), sodass am Produktionsort Berneck wohl kein Zweifel bestehen kann. Eine Schüssel mit identisch verzierter Randzone und dem Spruch «Liebe den Nächsten wie dich selbsten» verwahrt die SST (Inv. 568).

Keramik aus dem Historischen und Völkerkundemuseum in St. Gallen

Betrachtet man die Keramik «Heimberger Art» in den Museen in Berneck, Heiden, St. Gallen, Frauenfeld und Triesenberg, so finden sich zahlreiche Stücke deren Dekormotive tendenziell nicht heimbergisch sind. Hierzu gehören zwei flache Schüsseln (Typ SR 17) mit vier Figuren (Taufzug?) wohl nicht Berner Tracht (Museum Heiden, ohne Inv.) bzw. einem Haus eher nicht Berner Bauart (RMC H1970.185), ein Henkeltopf (Typ HTR 12) von 1849 (HVMSG 2010-01), eine Kaffeekanne untypischer Form von 1827 (Walsermuseum Triesenberg, ohne Inv.) und eine flache Schüssel SR 17 von 1852 (HVMSG 9129), der zahlreiche weitere Beispiele angeschlossen werden können (HVMSG 8656 und 8657, Museum Heiden ohne Inv., RMC H1971.914, OMB 2010.1494).

Keramik aus dem Historischen und Völkerkundemuseum in St. Gallen

Diese Stücke zeigen teilweise auch Übereinstimmungen mit einem in Berneck erhaltenen Musterbuch einer Keramikmalerin (Ortsmuseum Berneck, OMB ohne Inv.; z. B. OMB 2010.1567, 2009.1123).

Musterbuch aus dem Ortsmuseum Berneck

Die grosse Variabilität der gemalten Dekore wird auch bei einem Vergleich z. B. von Terrinen aus dem Rätischen Museum Chur bzw. dem Historischen und Völkerkundemuseum in St. Gallen deutlich.

Keramik aus dem Rätischen Museum in Chur

Alle diese Stücke werden im Churer Museumsinventar der Produktion von St. Antönien zugeschrieben, vermutlich aufgrund der Tatsache, dass das erste der Stücke (RMC H1970.238.) 1907 aus dem Besitz von Andreas Lötscher d. J., dem letzten Hafner von St. Antönien, erworben wurde. Der grösste Teil (RMC H1973.831, H1973.836, H1973.841, H1973.956, H1973.841, H1973.956, H1973.958) stammt jedoch aus der Sammlung von Margrith Schreiber von Albertini in Thusis und wurde vor 1973 als «St. Antönier-Geschirr» aus dem Antiquitätenhandel angekauft. Die Bearbeitung der Keramik der Hafnerei Lötscher von St. Antönien (Heege 2019) hat mittlerweile zweifelsfrei ergeben, dass alle diese Terrinen nicht der dortigen Produktion entstammen. Ein weiteres Stück dieser Terrinengruppe stammt zusammen mit einem passenden Henkeltopf dagegen aus Privatbesitz in Rodels (RMC Inv. H1984.1, H1984.2) und belegt mit verschiedenen Exemplaren aus bündnerischen Museen die weite Verbreitung dieser Ware in Graubünden.

Keramik aus dem Historischen und Völkerkundemuseum in St. Gallen

Dagegen werden die zahlreichen Terrinen der Sammlung des Historischen und Völkerkundemuseums in St. Gallen, von denen hier nur eine kleine Auswahl gezeigt werden kann, im Museumsinventar, wohl aufgrund der Kantonszugehörigkeit, ohne weitere Diskussion der Produktion von Berneck zugeschrieben.

Keramik „Heimberger Art“ aus dem Kanton Bern.

Vergleicht man die gemalten Motive andererseits z. B. mit Stücken, die in Oberdiessbach im Emmental im Gebrauch erhalten geblieben sind oder aus Sammlungen in Burgdorf oder Mürren stammen (BuumeHus in Oberdiessbach, ohne Inv.; SMB IV-918; Sammlung Fahrländer-Müller K82), und daher mit grosser Wahrscheinlichkeit der Produktionsregion Heimberg zugewiesen werden dürfen, so fällt eine grosse Übereinstimmung auf, die beim momentanen Stand der Forschung nur mit Erstaunen zur Kenntnis genommen werden kann, will man nicht annehmen, dass mit Heimberger Produkten über eine Distanz von circa 200 km bis nach Graubünden bzw. Liechtenstein gehandelt wurde (vgl. auch die Funde aus dem Berner Verbrauchermilieu: Heege 2010b, 89 Abb. 77). Es bleibt der gut begründete Verdacht, dass wir im St. Galler Rheintal neben den potentiellen Produktionsorten Kandern im Südschwarzwald (Eisele 1929; Eisele 1937; Gebhardt-Vlachos 1974; Schüly 2002) und Steckborn TG (Heege 2016, 64-66) mindestens ein weiteres wichtiges Produktionszentrum der „Keramik Heimberger Art“ vor uns haben, dessen Absatzgebiet bis in die Kantone Schaffhausen (Heege 2010, 67–69), Thurgau, Zürich (Hoek/Illi/Langenegger u.a. 1995, Taf. 9,181–182; Taf. 10,184.186; Frascoli 2004, Taf. 13,75, um 1800?; Taf. 17,124, terminus post quem 1905), St. Gallen, Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden (Obrecht/Reding/Weishaupt 2005, 102, Kat. 179), Graubünden (vgl. RMC) sowie das Fürstentum Liechtenstein (Heege 2016) und nach Vorarlberg (Heege 2016, 62-64) gereicht haben dürfte. Darüber hinaus müssen wir angesichts der Funde vergleichbar dekorierter Keramik z. B. aus Schwäbisch Hall (Gross 1994) und der Produktion schwarzgrundiger Keramik in Mittelfranken (Bauer 1971; Bauer 1979; Bauer/Wiegel 2004) möglicherweise mit weiteren württembergischen Produktionsorten als Lieferanten auch für die östlichen Regionen der Schweiz rechnen.

Keramik in der Art der „Thuner Majolika“ aus Berneck

Für die Spätphase der Bernecker Hafnerei im späten 19. Jahrhundert liegen bislang ebenfalls erst wenige Anhaltspunkte vor. Der Hafner Richard Grüninger aus Berneck nahm 1883 mit einer «Collection Töpferwaren» an der ersten Landesausstellung in Zürich teil (Messerli Bolliger 1991, 17). 1883 gelangten laut Inventarbucheintrag drei seiner Röstiplatten mit ausgeprägtem Kragenrand als Geschenk in das Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel (MAHN). Zwar handelt es sich um typisch deutschschweizerische Gefässformen, jedoch überrascht der Dekor, der bei beiger bzw. roter Grundengobe durchaus nicht den üblichen Heimberger Gepflogenheiten entspricht: Neben schwarzem Malhorndekor findet sich weisser und mehrfarbiger Schablonendekor (Blaettler/Ducret/Schnyder 2013, Taf. 79,7–9).

Keramik von Richard Grüninger aus Berneck, 1883, Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel (MAHN)

In den 1880er-Jahren wurde von verschiedenen Seiten, u. a. vom «Kaufmännischen Direktorium» in St. Gallen, versucht, die offenbar wirtschaftlich schwierige Situation der Hafner in Berneck zu verbessern. Die Gründe für den ausbleibenden wirtschaftlichen Erfolg sah man in St. Gallen im Fehlen «einer eleganten Form und dem Mangel einer reizvollen Bemalung». Als Hilfsmittel wurde ein Zeichenkurs durchgeführt (Reallehrer Nüesch) und das St. Galler Industrie- und Gewerbemuseum zeigte den Hafnern in einer 14-tägigen Wanderausstellung «einwandfrei gestaltete und bemalte» Töpferwaren (Boesch 1968, 180 leider ohne Quellenangaben). Leider ist nicht bekannt, was damals den Hafnern zur Veranschaulichung vorgeführt wurde. Anhand erhaltener Fotos

und im Ortsmuseum Berneck verwahrter Produkte scheint jedoch klar zu sein, dass angeregt wurde, Keramik in der Art oder mit dem Blumen- und Edelweiss-Dekor der «Thuner Majolika» zu fertigen (Museum Heiden ohne Inv., OMB Inv. 2010.1579, 2010.1580, 2010.1581, Geschenk aus Töpferei Trudi Hanselmann). Die auf dem Bild gezeigte Stegkanne ist erhalten (OMB ohne Inv.), ausserdem eine andere Ausfertigung eines Tellers mit Kantonswappen (OMB 2010.1535). Daneben zeigt das Bild auch verzierte flache Schüsseln mit Kragenrand und zeittypisches Gebrauchsgeschirr mit Horizontalstreifendekor bzw. in Form typischer «Heimberger» Terrinen.

Keramik in der Art der Thuner Majolika aus Berneck (Sammlung Ortsmuseum Berneck)

Diesen Massnahmen scheint jedoch kein durchschlagender Erfolg beschieden gewesen zu sein. «Die Vorarlberger Fuhrleute, die vorzeiten ganze Ladungen voll Kacheli und Beckeli in ihr Ländchen hinüberführten, blieben aus» (Boesch 1968, 209).

Aus einer der letzten Töpfereien in Berneck haben sich im Ortsmuseum Berneck auch die Reste einer zwölfteiligen Ansichtskartenserie erhalten, die wohl aus dem Jahr 1923 stammt (aus Anlass der Rheintaler Gewerbeschau) und ein seltenes Zeugnis dieses langsam aussterbenden Handwerks darstellt. Die vollständige Serie findet sich hier.

Zusammenfassung

Der vorliegende Befund ist also wohl so zu deuten, dass es sich in Liechtenstein wie in Vorarlberg und Graubünden bei der Keramik mit schwarzer, weisser, roter oder beiger bzw. oranger Grundengobe um Import aus einem oder mehreren noch nicht sicher identifizierten Produktionsorten, vor allem wohl aber aus Berneck handeln dürfte, wobei das Vorkommen «echter» Heimberger Stücke ohne naturwissenschaftliche Untersuchungen letztlich nicht sicher ausgeschlossen werden kann. Welche Gefässformen und Dekore der Keramik «Heimberger Art» tatsächlich in Berneck produziert wurden, liesse sich wohl nur mit Hilfe von Ausgrabungen oder naturwissenschaftlichen Analysen klären. An beidem mangelt es bis heute. Eine grundlegende Aufarbeitung der Hafnereigeschichte der Region Berneck wäre sehr wünschenswert. Wenn in der Datenbank als Herstellungsort „Berneck“ angegeben wird, so ist damit aus der Sicht der Objekte im Kanton Graubünden immer die „Region Berneck“ gemeint und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig auch Teile Vorarlbergs dazugeschlagen werden müssen oder sich Nachweise finden, dass identische Keramik auch an anderen Orten im Kanton St. Gallen erzeugt wurde. Eine Abgrenzung von Keramik „Heimberger Art“, die im Kanton Zürich u.a. in Winterthur in der Fabrik Hanhart erzeugt wurde, ist momentan nicht möglich.

Bibliographie

Baud-Bovy 1924

Daniel Baud-Bovy, Peasant Art in Switzerland, London 1924.

Baud-Bovy 1926

Daniel Baud-Bovy, Bauernkunst in der Schweiz, Zürich/Leipzig/Berlin 1926.

Bauer 1971

Ingolf Bauer, Treuchtlinger Geschirr (Kunstwissenschaftliche Studien 45), München 1971.

Bauer 1979

Ingolf Bauer, Hafnergeschirr im Ries, in: Rieser Kulturtage-Eine Landschaft stellt sich vor. Dokumentation 2, 1979, 273-296.

Bauer/Wiegel 2004

Ingolf Bauer/Bert Wiegel, Hafnergeschirr aus Franken (Kataloge des Bayerischen Nationalmuseums München 15,2), München 2004.

Blaettler/Ducret/Schnyder 2013

Roland Blaettler/Peter Ducret/Rudolf Schnyder, CERAMICA CH I: Neuchâtel (Inventaire national de la céramique dans les collections publiques suisses, 1500-1950), Sulgen 2013.

Boesch 1968

Jakob Boesch, Die Geschichte des Hofes Bernang und der Gemeinde Berneck, Berneck 1968.

Broder 1955

Leo Broder, Bernecker Töpferei, in: Rheintaler Almanach, 1955, 41-54.

Broder 1975

Leo Broder, Bernecker Töpferei. Ein geschichtlicher Rückblick, in: Unser Rheintal, 1975, 1-8.

Brongniart 1854

Alexandre Brongniart, Traité des arts céramiques ou des poteries considérées dans leur histoire, leur pratique et leur théorie ; Volume 2 ; édition avec notes et additions par Alphonse Salvétat, Paris 1854.

Creux 1970

René Creux, Volkskunst in der Schweiz, Paudex 1970.

Eisele 1929

Albert Eisele, Die Entwicklung des Hafnergewerbes in Kandern, in: Die Kachel- und Töpfer-Keramik 2, 1929, Heft 9, 65-71.

Eisele 1937

Albert Eisele, Von Kanderner Hafnern, in: Mein Heimatland 24, 1937, 138-154.

Frascoli 2004

Lotti Frascoli, Keramikentwicklung im Gebiet der Stadt Winterthur vom 14. -20. Jahrhundert: Ein erster Überblick, in: Berichte der Kantonsarchäologie Zürich 18, 2004, 127-218.

Frei 1947

Karl Frei, Keramik des Mittelalters und der Neuzeit, in: Kunstgewerbemuseum Zürich (Hrsg.), Ausstellung Schweizerische Keramik von der Urzeit bis heute, Zürich 1947, 27-46.

Gebhardt-Vlachos 1974

Sibylle Gebhardt-Vlachos, Kandern als Töpferstadt. Von der Bauerntöpferei zur Kunstkeramik, in: Das Markgräfler-Land. Beiträge zur Geschichte und Kultur des Landkreises Lörrach und seiner Umgebung. Neue Folge, 5/36. Jahrgang, 1974, Heft 3/4, 137-220.

Gresky 1969

Wolfgang Gresky, Hessische Töpfergesellen in Heimberg. Zu den Beziehungen zwischen hessischer und Berner Keramik, in: Historisches Museum Schloss Thun, 1969, 24-45.

Gross 1994

Uwe Gross, Hausrat an der Stadtmauer. Keramik- und Glasfunde aus dem Bereich der Befestigung der Katharinenvorstadt, in: Albrecht Bedal/Isabella Fehle (Hrsg.), Hausgeschichten, Bauen und Wohnen im alten Hall und seiner Katharinenvorstadt, Ausstellungskatalog (Kataloge des Hällisch-Fränkischen Museums Schwäbisch-Hall 8), Sigmaringen 1994, 359-388.

Gschwend 1948 (1931)

Robert Gschwend, Einiges über die Töpferei, in: Unser Rheintal (Wiederabdruck aus Rheintaler Schreibmappe 1931) 5, 1948 (1931), 81-82.

Heege 2010

Andreas Heege, Hohenklingen ob Stein am Rhein, Bd. 2: Burg, Hochwacht, Kuranstalt. Forschungen zur materiellen Kultur vom 12. bis zum 20. Jahrhundert (Schaffhauser Archäologie 9), Schaffhausen 2010.

Heege 2016

Andreas Heege, Die Ausgrabungen auf dem Kirchhügel von Bendern, Gemeinde Gamprin, Fürstentum Liechtenstein. Bd. 2: Geschirrkeramik 12. bis 20. Jahrhundert, Vaduz 2016.

Heege 2019

Andreas Heege, Keramik aus St. Antönien. Die Geschichte der Hafnerei Lötscher und ihrer Produkte (1804-1898) (Archäologie Graubünden – Sonderheft 7), Glarus/Chur 2019.

Heege/Kistler 2017

Andreas Heege/Andreas Kistler, Poteries décorées de Suisse alémanique, 17e-19e siècles – Collections du Musée Ariana, Genève – Keramik der Deutschschweiz, 17.-19. Jahrhundert – Die Sammlung des Musée Ariana, Genf, Mailand 2017.

Hoek/Illi/Langenegger u.a. 1995

Florian Hoek/Martin Illi/Elisabeth Langenegger u.a., Burg, Kapelle und Friedhof in Uster, Nänikon-Bühl (Monographien der Kantonsarchäologie Zürich 26), Zürich, Egg 1995.

Kern 1879

Franz Xaver Kern, Geschichte der Gemeinde Bernang im St. Gallischen Rheinthale, Bern 1879.

Messerli Bolliger 1991

Barbara E. Messerli Bolliger, Der dekorative Entwurf in der Schweizer Keramik im 19. Jahrhundert, zwei Beispiele: Das Töpfereigebiet Heimberg-Steffisburg-Thun und die Tonwarenfabrik Ziegler in Schaffhausen, in: Keramik-Freunde der Schweiz, Mitteilungsblatt 106, 1991, 5-100.

Obrecht/Reding/Weishaupt 2005

Jakob Obrecht/Christoph Reding/Achilles Weishaupt, Burgen in Appenzell. Ein historischer Überblick und Berichte zu den archäologischen Ausgrabungen auf Schönenbüel und Clanx (Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 32), Basel 2005.

Poeschel 1937

Erwin Poeschel, Die Kunstdenkmäler des Kantons Graubünden, Bd. I: Die Kunst in Graubünden. Ein Überblick (Die Kunstdenkmäler der Schweiz 8), Basel 1937.

Schüly 2002

Maria Schüly, Hafnerware aus Kandern unter wechselnden Einflüssen, in: René Simmermacher (Hrsg.), Gebrauchskeramik in Südbaden, Karlsruhe 2002, 85-96.

Schwab 1921

Fernand Schwab, Beitrag zur Geschichte der bernischen Geschirrindustrie (Schweizer Industrie- und Handelsstudien 7), Weinfelden/Konstanz 1921.

Wellinger-Moser 2007

Margrit Wellinger-Moser, Von Ofenkacheln und Verenakrügen: Berneck war einst eine Hochburg für das Töpfergewerbe, in: Unser Rheintal, 2007, 249-258.