Andreas Heege, 2019

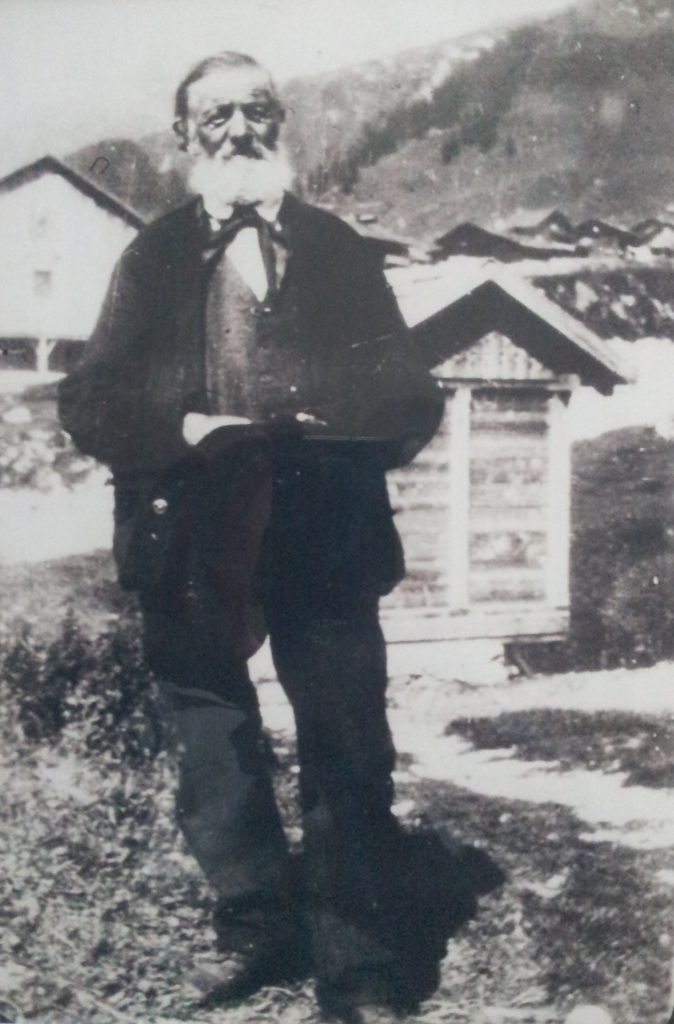

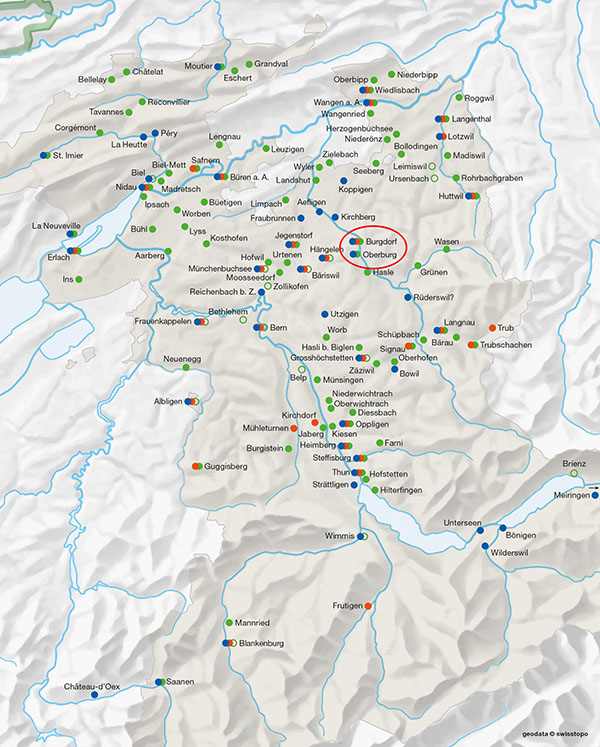

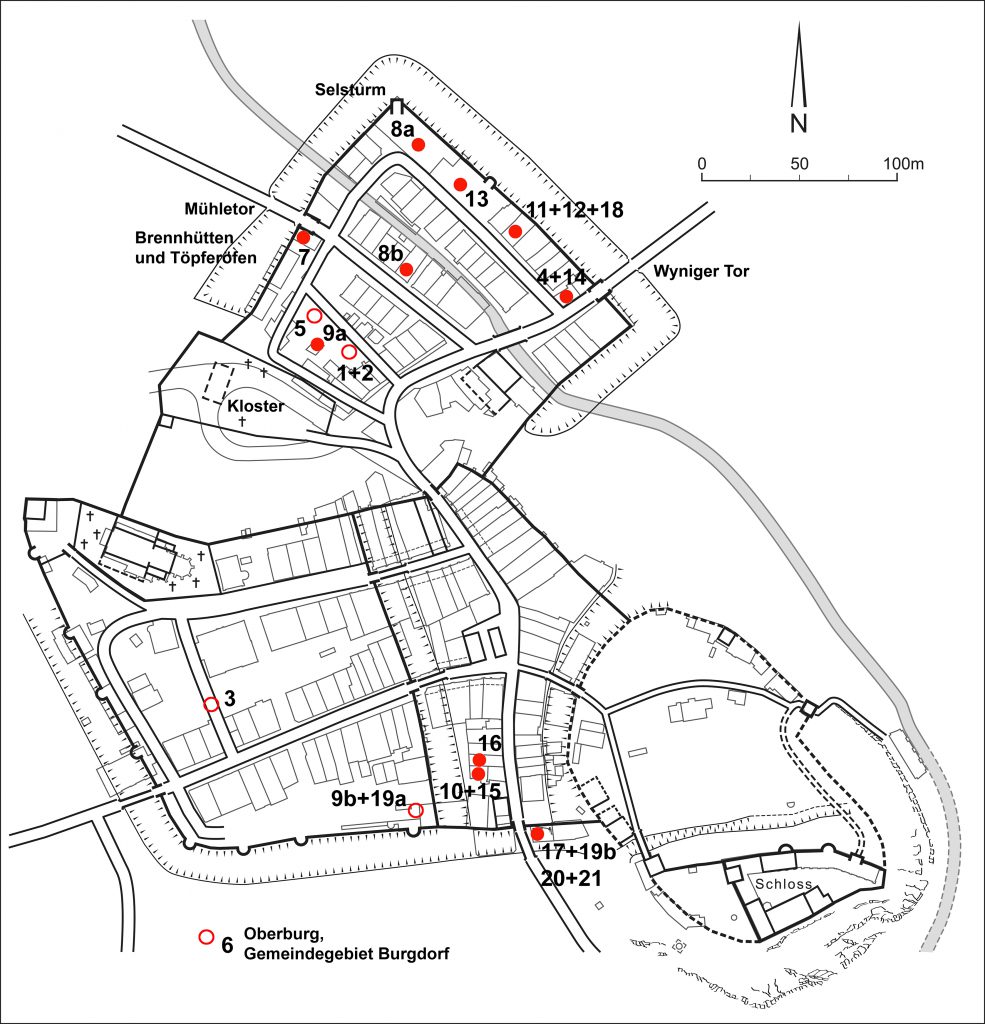

In Burgdorf und Oberburg arbeiteten ab dem 16. Jahrhundert verschiedene Hafner (Abb. 1), unter anderem Johannes und Jakob Vögeli, die bislang als Vater und Sohn eingestuft wurden (Boschetti-Maradi 2006, 195–199).

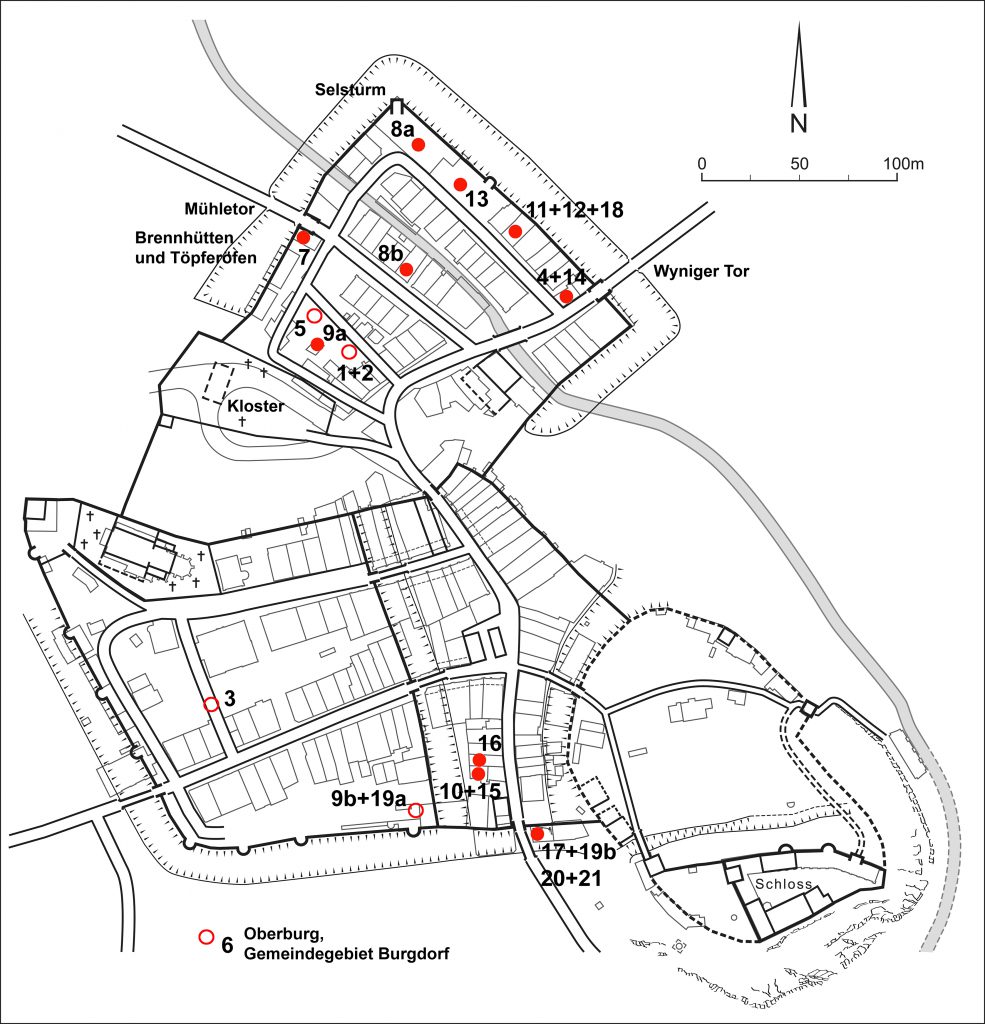

Abb. 1 Bekannte Standorte von Burgdorfer Hafnereien (siehe Liste im Anhang)

Um herauszufinden, welche Keramik von welchem Hafner gefertigt wurde, ist man in Burgdorf, wie im übrigen Kanton Bern, zumeist auf stilistische Kriterien oder auf Bodenfunde (Fehlbrände, Abwurfhalden) aus Hafnereien angewiesen, da im 18. und 19. Jahrhundert nur wenige Hafner ihre Produkte signierten. Es gibt jedoch einige wenige Ausnahmen.

Abb. 2 Wandbrunnen von Hafner Johannes Vögeli aus Burgdorf, datiert 1707, Br. max. 16,5 cm (Basisplatte), 15,7 cm (Kasten), H. 24 cm, T. 10,3 cm (Basisplatte), 9,8 cm (Kasten), (RSB Inv. IV-1026, Foto A. Heege)

Hierzu gehört der 1923 dem Rittersaalverein geschenkte Wandbrunnen (Abb. 2) des Burgdorfer Hafners Johannes Vögeli (RSB IV-1060; Erstmalige Einordnung: Boschetti-Maradi 2006, 196 Abb. 230). Diesem lassen sich stilistisch eine Reihe weiterer Keramiken anschliessen, so dass erstmals Aussagen über die stilistischen Charakteristika dieser Burgdorfer Werkstatt möglich werden. Eine kurze Zusammenstellung unseres derzeitigen Kenntnisstandes ist auch deshalb gerechtfertigt, da Trudi Aeschlimann zahlreiche bislang unbekannte Dokumente zu Johannes und Jakob Vögeli ausfindig machen konnte, die die bisher postulierte Verwandschaft in anderem Licht erscheinen lassen (Die folgenden Ausführungen stützen sich vor allem auf das Burgerarchiv Burgdorf (BAB): Taufverzeichnisse von Pfr. Joh. Rudolf Gruner 1758 (BBB, MS HH VIII 33); Genealogien von Chronist Joh. Rudolf Aeschlimann 1795 (BAB Manuskript); Kirchenbücher von Burgdorf, speziell Totenrodel 1 1706–1726 im Staatsarchiv Bern (StABE), KA 4 II, Kopien im BAB; Burgdorfer Ratsmanuale nach Registern, Zeitraum 1658 bis 1719 (BAB); Akten der Zunft zu Schmieden und Zimmerleuten (BAB).

Betrachten wir zunächst den über weisser Grundengobe grün glasierten Wandbrunnen. Er ist kastenförmig, mit rechteckigem Querschnitt. Sein oberer Abschluss besteht aus einem dreieckig gestalteten Zinnenkranz und einem Deckel in Form eines abgewalmten Daches mit verstärktem First und Graten. Zwei rundstabige Ösen (eine abgebrochen) dienten ursprünglich der Aufhängung in einem Stubenbuffet. Die Schmalseiten und die Schauseite des Unterteiles tragen Ritzdekor in Form von Feldern, die mit Doppellinien eingefasst sind. Die Schauseite ist mit zwei mehrblütigen Blumen (Tulpen?) verziert. Die linke Schmalseite trägt den Spruch «der dich Im guten Stand wol gmeind und hoch ge=Ehrt, Wüschen die Fus an dich, wann du Bist umb gekehrt» (sinngemäss auf Hochdeutsch: Der Dich ehrt, wenn es Dir gut geht, wird seine Füsse an Dir abwischen, wenn es Dir schlecht geht). Die rechte Schmalseite Hafnersignatur und Datierung «den 4ten Aprellen Anno 1707 Johannes Vögeli haffner in Burgdorff». Der Deckel auf beiden Breitseiten ebenfalls jeweils einen Spruch «Thu das, weil du noch bist gesund, was du wünschest zur Sterbens Stund» und «Wann Irgend einer wär, der könt den tod vertreiben, so würden gar Leüt, auff erden Lebend Bleiben». Die linke Deckelseite nennt erneut die Datierung «den 4ten aprellen» und die rechte Seite zeigt zusätzlich die Initialen «HV».

Es zeugt von einem für einen Hafner ungewöhnlichen Selbstbewusstsein, dass Johannes Vögeli dieses Stück mit seinem Namen signierte. Besonders charakteristisch ist die Schreibweise der Buchstaben und Zahlen sowie die Verwendung einer kleinen Raute als Begrenzungs- und Trennungszeichen. Da im Kanton Bern im 18. Jahrhundert in der Regel nur die Männer in der Schule schreiben lernten (Vgl. Heege/Kistler/Thut 2011, 144 und 154) ist anzunehmen, dass die Keramiken von Johannes Vögeli in der Werkstatt selbst beschriftet wurden und diese Arbeit nicht einer Hilfskraft überlassen wurde. Vögeli ist im Bernbiet der erste, der umfangreichere Sprüche auf die Teller ritzte. Die eventuell existierenden literarischen Quellen dieser Sprüche sind bislang unbekannt. Es kann nur vermutet werden, dass Winterthurer Produkte, die bereits im frühen 17. Jahrhundert Spruchinschriften aufweisen (Wyss 1973; Schnyder 1989), als Vorbild gedient haben. Im Bernbiet wurden Sprüche im frühen 18. Jahrhundert auch in der Technik des Unterglasur-Pinseldekors ausgeführt, jedoch haben sich hier keine vollständigen Museumsobjekte erhalten (Boschetti-Maradi 2006, 138–143).

Wer war nun dieser Johannes Vögeli?

Er wurde am 21. März 1642 getauft. Sein Grossvater Hans/Johannes (1585–1651) und sein Vater Jakob (1613–1696) waren beide Seiler und zugleich Burger von Burgdorf. Johannes wurde 1659 ebenfalls als Burger in Burgdorf angenommen und wurde Mitglied in der Zunft zu Schmieden und Zimmerleuten. Er heiratete am 4. August 1662 Catharina Leeman. Die Ehe blieb kinderlos.

Unter dem 4. Juni 1659 verzeichnet das Ratsmanual von Burgdorf: «Johannes Vögeli dem Hafner ist zwar bewilliget, in seines Vatters se: behusung ein Brönofen ze machen. In Form wi er sölches den Hrn., so den Augenschein ingenommen, angegeben. Jedoch nur so lang es mHerren gefalt.» (RM 45 1658–1662, S. 31). Dieser Eintrag bedeutet, dass Johannes mit 17 Jahren, unmittelbar nachdem er als Burger angenommen worden war, eine Töpferwerkstatt mit Brennofen im elterlichen Haus einrichtete. Es erstaunt daher nicht, wenn Johannes Vögeli nach 1660/61 auch in den bernischen Amtsrechnungen für Burgdorf vorkommt (Boschetti-Maradi 2006, 194 Anm. 1122). Wo die Werkstatt genau lag, ist leider unbekannt.

Der Töpferofen von Johannes sollte in den kommenden Jahren immer wieder für Probleme sorgen. Im Juli 1663 meldete das Ratsmanual, dass zum Schrecken der Nachbarn aus dem erlaubten Brennofen des Hafners Johannes Vögeli Flammen schlugen. Vögeli erklärte daraufhin, er habe nur grösseres Geschirr gebrannt und kein kleineres. Er wurde ermahnt in Zukunft vorsichtiger zu sein. Für April 1667 ist ein ähnlicher Vorfall belegt (RM 46 1663-1666. S. 41; RM 47 1666-1669, S. 66). 1673 musste Vögeli sogar den Um- oder Neubau eines Töpferofens in seinem Haus stoppen, nachdem sich offenbar die Nachbarschaft über die potentielle Feuergefahr beim Rat beschwert hatte. Schliesslich wurde beschlossen: «Dass er den zu machen vorhabenden anderwertigen Brönoffen in seiner Mutter Haus (Verena Venner, Erg. Verf.) werschafft ze machen begehren.» Ausserdem müsse er für alle auftretenden Schäden aufkommen (RM 49 1672–1676, S. 83, 84).

Streit um die Standorte der als feuergefährlich eingestuften Töpferöfen, gab es in Burgdorf immer wieder, auch im Zusammenhang mit anderen Hafnern. So drohte z. B. 1683 der Hafner Oswald Schönberger (geb. 1642), wenn man ihm keinen anderen Platz zu einem Brennofen als im Kloster anbiete, gehe er fort und lasse Frau und Kinder im Stich. Daraufhin erhielt er die Bewilligung «im Graben einen Brennofen zu machen» (RM 51 1679-1684, S. 267. Kloster = Franziskanerkloster zwischen Ober- und Unterstadt, zur Lage vgl. Baeriswyl 2003, Abb. 25). Möglicherweise handelt es sich um den Grabenbereich neben dem Mühletor, denn dort gehörte Oswald Schönberger 1715 zu den Geschädigten des Unterstadtbrandes. 1697 wurde er erneut abgewiesen, als er einen Brennofen im Graben an der Ringmauer errichten wollte (RM 56/57/58 1696-1698, S. 146). 1690 wollte der Hafner Bendicht Gammeter (geb. 1648) bei seinem Haus «im Graben vorem underen Thor» (=Wynigentor) einen neuen Brennofen errichten. Dies wurde jedoch wegen Beschwerden der Nachbarschaft abgewiesen. Schliesslich genehmigte ihm der Rat einen Brennofen in seinem Haus anzulegen, wenn dieser die Nachbarschaft nicht gefährde (RM 53 1687-1690, S. 178, 189 und 190, 200).

In Bezug auf die Werkstatt des Johannes Vögeli gab es 30 Jahre lang keine Beschwerden mehr. Erst 1703 wird er erneut «wegen allzu starker Feuerung» befragt. Er gab an, dass sein Geselle etwas zu stark gefeuert habe, was ihm leid tue (RM 62a 1702-1709, S. 77).

1676 lässt sich belegen, dass Johannes Vögeli aus dem Lohn des Hafners Jacob Knup d.J. von Oberburg (verstorben 1690), wöchentlich 2 Batzen zur Unterstützung von Knups Frau und seinen drei Kindern beitragen musste. Offenbar arbeitete Knup in Vögelis Betrieb (RM 50 1676-1679, S. 7. Verschiedene weitere Hinweise auf die Oberburger Hafner Jakob Knup d.Ä., Jakob Knup d. J. und Hans Knup finden sich auch im Stubenbuch der Burgdorfer Schmiedenzunft 1673–1700 sowie im Zinsrodel der Schmiedenzunft, ca. 1686/1691–1713). Aufgrund von leider undatierten Einträgen im Zinsrodel der Schmiedenzunft (ca. 1686/1691–1713) lässt sich belegen, dass Johannes Vögeli auch Lehrlinge ausbildete. Vögelis Arbeiten waren inzwischen wohl von einer solchen Qualität, dass man ihm 1677 auch einen öffentlichen Auftrag zukommen liess. Für 20 Kronen samt Trinkgeld wurde ihm das Setzen eines neuen Kachelofens in der hinteren Ratsstube verdingt (RM 50 1676-1679, S. 96; Schweizer 1985, 269). Zwischen 1689/90 und 1697/98 lassen sich Arbeiten von Johannes Vögeli auch in den bernischen Amtsrechnungen für die Landvogtei Brandis belegen (Boschetti-Maradi 2006, 194 Anm. 1122).

Von 1680–1684 wirkte Johannes als «Iseler», d.h. Aufseher über Mass und Gewicht (RM 51 1679-1684, S. 75). Als Mitglied des 32er Rates versah er von 1684–1688 das Amt des «Einungers» (RM 52 1684-1687, S. 115; RM 53 1687-1690, S. 65, letzte Einungeramtsrechnung von Hafner Johannes Vögeli). Damit führte er als eine Art städtischer Polizeibeamter die Aufsicht über Forsten und Holzabgaben. Im Alter von 60 Jahren heiratete er 1702 ein zweites Mal Magdalena Matter. Ein gemeinsamer Sohn Johann Christian wurde am 14. Okt. 1703 getauft.

Es war eher ungewöhnlich für einen Hafner, dass er zu Ratswürden kam, doch war dies bei Johannes Vögeli der Fall. Als Mitglied des 32er Rates wurde er ab 1705 für 5 Jahre zum Kirchmeier, d.h. dem Verwalter Kirchenfinanzen gewählt (RM 62a 1702-1709, S. 383; RM 65, 1709-1714, S. 180).

Für seinen tapferen Einsatz beim Burgdorfer Oberstadtbrand von 1706 (Zum Oberstadtbrand von 1706 vgl. Schweizer 1985, 242–244) erhielt der Geselle von Johannes Vögeli eine »Discretion» Belohnung). Vögeli selbst verteilte nach dem Feuer jeder betroffenen Haushaltung «etliche Stücke irdenes Geschirr» (Aeschlimann 1847, 194).

1706 lässt sich ein Streit zwischen dem Kirchmeier und Hafnermeister Johannes Vögeli und dem Hafner Bendicht Gammeter belegen. Gammeter war die Errichtung eines Kachelofens im Sigristenhaus (am Kirchbühl/Beginengässli) vom Burgermeister verdingt worden. Der Ofen wurde jedoch, so erkennt der Rat zu Recht von Vögeli gemacht, da die Obhut über Öfen und Fenster zu den Amtsaufgaben des Kirchmeiers gehört (RM 62a, 1702-1709, S. 571).

Dem Meisterbuch der Schmiedenzunft kann unter dem 26. Dezember 1712 ein weiterer Hinweis auf Johannes Vögeli entnommen werden. Ihm wurde «wegen vorgeschützten hohen Alters (70 Jahre!) und Leibsunvermöglichkeiten die Besuchung der Leichten (Leichenbegräbnisse) gegen 5 Bz» erlassen. Er «solle aber das Meisterbott so weit wie möglich besuchen oder sonst Ersatzzahlung von 1 lb leisten» (Meisterbuch der Schmiedenzunft 1701–1766, S. 87). Leider gibt es 1713-1714 eine Lücke in den Burgdorfer Totenrodeln, so dass unklar ist, wann Johannes Vögeli starb. Laut dem städtischem Chronisten Joh. Rudolf Aeschlimann hat Johannes Vögeli bei seinem Tod keine Kinder hinterlassen (Genealogien von Chronist Joh. Rudolf Aeschlimann 1795, 553ff.). Auch im Zusammenhang mit dem Unterstadtbrand von 1715 wird kein Geschädigter mit Namen Johannes Vögeli in den Archivalien genannt (vgl. Baeriswyl/Gutscher 1995, 76). Vermutlich kann man für Johannes aufgrund der bisher ermittelten Daten mit einer Produktionszeit von 1659 bis maximal 1714 rechnen.

Abb. 3 Aktenbeschwerer aus der Werkstatt von Johannes Vögeli, datiert 1669, Dm. max. 10,9 cm., H. max. 10 cm (Foto BHM Inv. 2091, A. Heege)

Die beschriebenen Charakteristika des Wandbrunnens von 1707 erlauben es, eine Reihe von Keramiken aus aus schweizerischen Museen und Privatsammlungen dem Hafner Johannes Vögeli bzw. seiner Werkstatt zuzuweisen. Das älteste datierte Stück ist ein Aktenbeschwerer aus Burgdorfer Familienbesitz, der die Jahreszahl 1669 und die typische kleine Raute trägt (Abb. 3).

Abb. 4 Humpen, datiert 1672, Aussenseite grüne, Innenseite gelbe Glasur, Rdm. 8 cm, H. 14,3 cm (Foto BHM Inv. 20728, A. Heege)

Ein Humpen von 1672 wurde 1930 beim Antiquitätenhändler Schumacher in Langenthal erworben (Abb. 4). Die Form der Jahreszahl und die Raute sind auch hier eindeutige Kriterien der Zuordnung.

Abb. 5 Teller, datiert 1677, Rdm. 37,1 cm, H. 8,1 cm (Foto BHM Inv. 5076, A. Heege)

Ein herausragendes Stück aus der Werkstatt von Johannes Vögeli ist ein 1677 datierter Teller (Abb. 5). Es handelt sich dabei um das älteste bekannte Stück im Kanton Bern mit einem zweifarbigen, rot-grünen Borstenzugdekor auf dem Rand und im Spiegel. Zugleich ist es das älteste Stück mit einem Spruch: «Die Kinder mutter liebt und wirt zu gleich geliebet, hiemit wirt beiderseits was Gott geliebet verlobet». Der Teller wurde 1903 in Montreux erworben.

Abb. 6 Handwaschbecken, datiert 1696, Br. Beckenrückseite max. 41 cm, H. Beckenrückseite max. 18 cm, T. Becken max. 34,8 cm, H. Beckenvorderseite 8,2 cm (RSB Inv. IV-209, Foto A. Heege)

Erst mit einer zeitlichen Lücke von fast 20 Jahren haben wir dann weitere Belegstücke. Hierzu gehört ein 1696 datiertes Handwaschbecken oder Lavabo (Abb. 6), das der Rittersaalverein bald nach seiner Gründung als Geschenk des Burgdorfer Tierarztes Isel erhielt (Bereits einmal vorgelegt von Boschetti-Maradi 2006, Abb. 144). Solche Becken wurden im 17. und 18. Jahrhundert normalerweise im Dekor passend zu den Giessfässern oder Wandbrunnen gefertigt. Das vorliegende Stück trägt über weisser Grundengobe innen und aussen grüne Glasur, die Rückwand ist als Spritzschutz erhöht bzw. gerade gestaltet und damit der Unterbrinung in einem Schrank angepasst. Zwei massive Henkel ermöglichten es, das Becken mit dem Schmutzwasser wegtragen und ausschütten zu können. Der Rand der Rückseite trägt den Spruch «freünd hier, freünd dort, an allem ort, wann ich nichts hab wer hilfft fort». Die Vorderseite gibt als Datierung an «den 15 wintermonat im Jar 1696».

Abb. 7 Zwiebeltopf, datiert 1696, Rdm. 13,3 cm, H. 19,6 cm (RSB IV-618, Foto A. Heege)

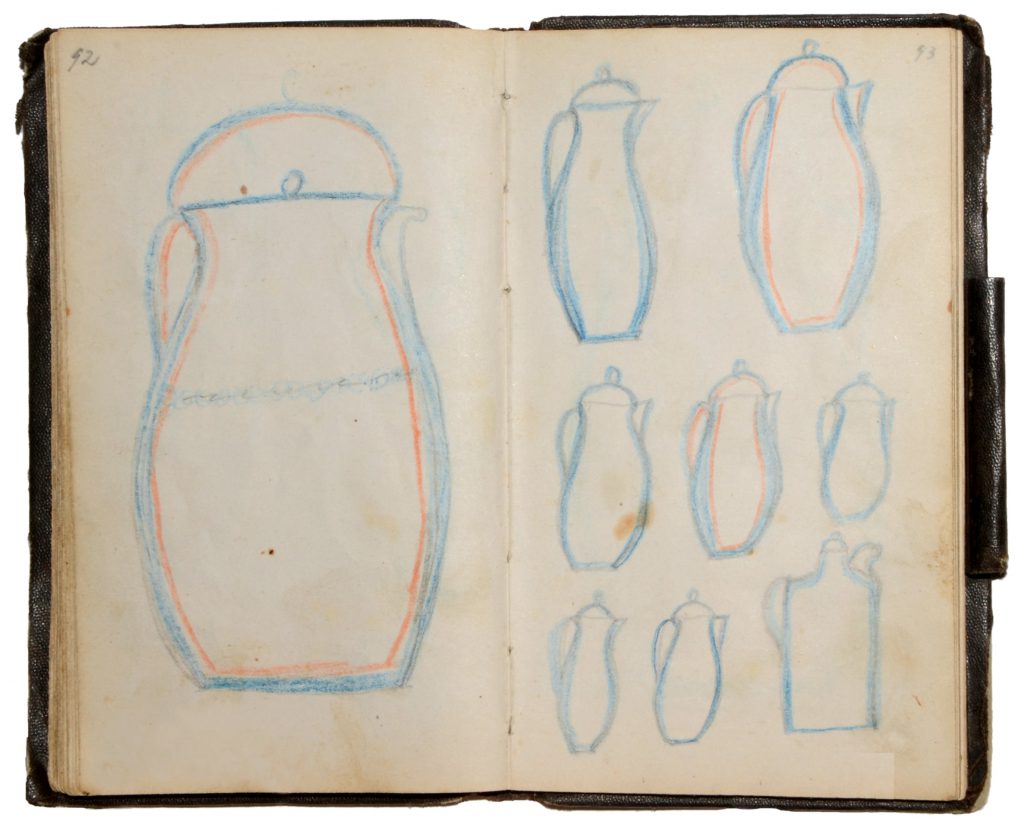

In dasselbe Jahr datiert ein sog. Zwiebeltopf, der von Uhrmacher Henzi aus Burgdorf um 1900 dem Museum verkauft wurde. Aufgrund der Form seiner eingeritzten Jahreszahl kann der Topf ebenfalls der Produktion von Johannes Vögeli zugewiesen werden (Abb. 7). Er ist über weisser Grundengobe grün glasiert und besitzt zwei randständige Ösen für die Aufhängung in der warmen Küche. An Martini mit kleinen Zwiebeln und Erde gefüllt, wuchsen bis Weihnachten aus den Löchern des Zwiebeltopfes die grünen Triebspitzen der Zwiebeln, die dann im Winter und Frühjahr anstelle von Schnittlauch für die Suppe verwendet wurden.

Abb. 8 Scherben eines Zwiebeltopfes aus einer Ausgrabung an der Kornhausgasse in der Burgdorfer Unterstadt. Der Topf entstand wahrscheinlich in der Hafnerei von Johannes Vögeli (ADB, Foto Badri Redha).

Aus einer Grabung an der Kornhausgasse in Burgdorf stammt der Bodenfund eines weiteren Zwiebeltopfes (Abb. 8), der formal und aufgrund einer einzigen eingeritzten Jahreszahl möglicherweise ebenfalls hier angeschlossen werden kann (ADB Fnr. 45768).

Abb. 9 Wandbrunnen, datiert 1699, Br. mit Henkel noch 22 cm, H. 16 cm, T. 10 cm (SNM Inv. 8243, Foto Donat Stuppan)

Aufgrund der Form und des Ritzdekors gehört vermutlich auch ein 1699 datierter, über weisser Grundengobe grün glasierter Wandbrunnen aus dem Schweizerischen Nationalmuseum in Zürich zu den Produkten der Hafnerei Vögeli (Abb. 9, vgl. Abb. 2). Die Vorderseite trägt in einer doppellinigen Rahmung einen typischen floralen Dekor. Schwierig gestaltet sich die Lesung der geritzten Inschrift, bei der es sich um einen Namen und eine Datierung handeln dürfte: « Melcker Wittewer (?)» und «Jener Lest Tag 1699» (gemeint Januar, letzter Tag 1699?). Der Schriftduktus ist nicht so gekonnt wie bei den übrigen Keramiken aus Vögelis Werkstatt. Handelt es sich um die Handschrift eines seiner Gesellen oder Lehrlinge?

Abb. 10 Teller, datiert 1696, Rdm. 38 cm, H. 8 cm (FMST Inv. K157, Foto A. Heege)

In einer bernischen Privatsammlung haben sich zwei 1696 und 1701 datierte Teller mit charakteristischer Schrift und passendem Dekor erhalten (Abb. 10 und 11). Der Teller von 1696 ist nur auf der Innenseite grün glasiert und trägt im Spiegel einen locker geritzten Pflanzendekor. Auf der Fahne stehen in zweizeiliger Anordnung die Sprüche: «So frech und mutig ist kein Mann, welchen der Muth nicht fehlt alsdann, wann er gedenckt und wird ermahnt, des Vatters oder der mutter Schand» sowie «Wuchs Laub und Gras wie Neid und Hass, so hetten Pferd und Rinder, heuer einen guten Winter». Datiert ist das Stück mit «den 9. Jenner Anno 1696» (Bereits veröffentlicht von Boschetti-Maradi 2006, 98 Abb. 122).

Abb. 11 Teller, datiert 1701, Rdm. 26 cm, H. 4,5 cm (FMST Inv. K122, Foto A. Heege)

Der Teller von 1701 (Abb. 11) ist beidseitig über weisser Grundengobe grün glasiert. Im Spiegel finden sich eine Rosette und die Datierung «den 2 7ber Ao. 1701». Auf der Fahne stehen in zweizeiliger Anordnung die Sprüche: «Rede das du kanst bestehn, warheit mus durch alles gehen, Lügen schimpffet Jederman, drumb red was man glauben kann, 1701» sowie «Wan irgendeiner wer, der könt den Tod vertreiben, so würden gar vill Leüt auf erden lebend bleiben».

Abb. 12 Teller, datiert 1702, Rdm. 29 cm, H. 7 cm (Privatbesitz , Foto A. Heege)

Ein weiterer Teller von 1702 ist in einer Privatsammlung in der Westschweiz erhalten (Abb. 12). Er ist über einer weissen Grundengobe beidseitig sehr dünn grün glasiert. Den Spiegel ziert eine geritzte Blume. Auf der Fahne stehen in zweizeiliger Anordnung die Sprüche und die Datierung: «Ein reicher soll bedencken eben, das er hie hab kein Ewigs Leben, und sich so halten in dieser Zeit, das er mög Leben in Ewigkeit den 17 Aprellen Ao. 1702» sowie «Wer Welt tichten, Sinn und Muht, steht nur nach Kunst, Gunst, Ehr und gut, und wann sie solches erwerben, Ligen sie nider und sterben».

Abb. 13 Rasierbecken, datiert 1709, Rdm. 26,8 cm (SNM Inv. LM-45041, Foto Donat Stuppan)

Aus dem Jahr 1709 ist auch eine eher seltene Gefässform überliefert, ein über weisser Grundengobe innen und aussen gelb glasiertes Rasierbecken (Abb. 13). Der Ausschnitt des Randes sorgte dafür, dass man sich das Becken gut an den Hals halten konnte, während einen der Schärer rasierte. Auf der Rückseite hat das Becken eine Öse, so dass man es mit der Schauseite auch zur Dekoration an die Stubenwand hängen konnte. Im Spiegel findet sich wieder ein typisches geritztes Blumenmotiv zusammen mit der Jahreszahl 1709. Umgeben ist das Ganze von einem Kranz liegender Blumen. Die Fahne trägt in zweizeiliger Anordnung zwei Sprüche: «Rede das du kanst bestahn, warheit muß durch alles gahn, Lügen schimpffet Jederman, drum red was man glauben kann» sowie «mancher mich aufricht, der gedenckt sein nicht, dann, gedächt er sein, so vergäs er mein. den 23 augsten».

Abb. 14 Handwaschbecken, datiert 1710, Br. max. 34,5 cm, T. max. 28,6 cm, H. max. 19,5 cm (SNM Inv. IN-137.22b, Foto Donat Stuppan)

Stilistisch eng mit dem Handwaschbecken von 1696 (vgl. Abb. 6) ist ein weiteres 1710 datiertes Becken verwandt (Abb. 14). Es befindet sich heute im Schweizerrischen Nationalmuseum in Zürich. Die Zuordnung erfolgt aufgrund der Beckenform und der Art der Blumenritzung und Datierung auf der Beckenrückwand.

Abb. 15 Stülpdeckelterrine, datiert 1683, (MKB Inv. 1908-65, Foto A. Heege)

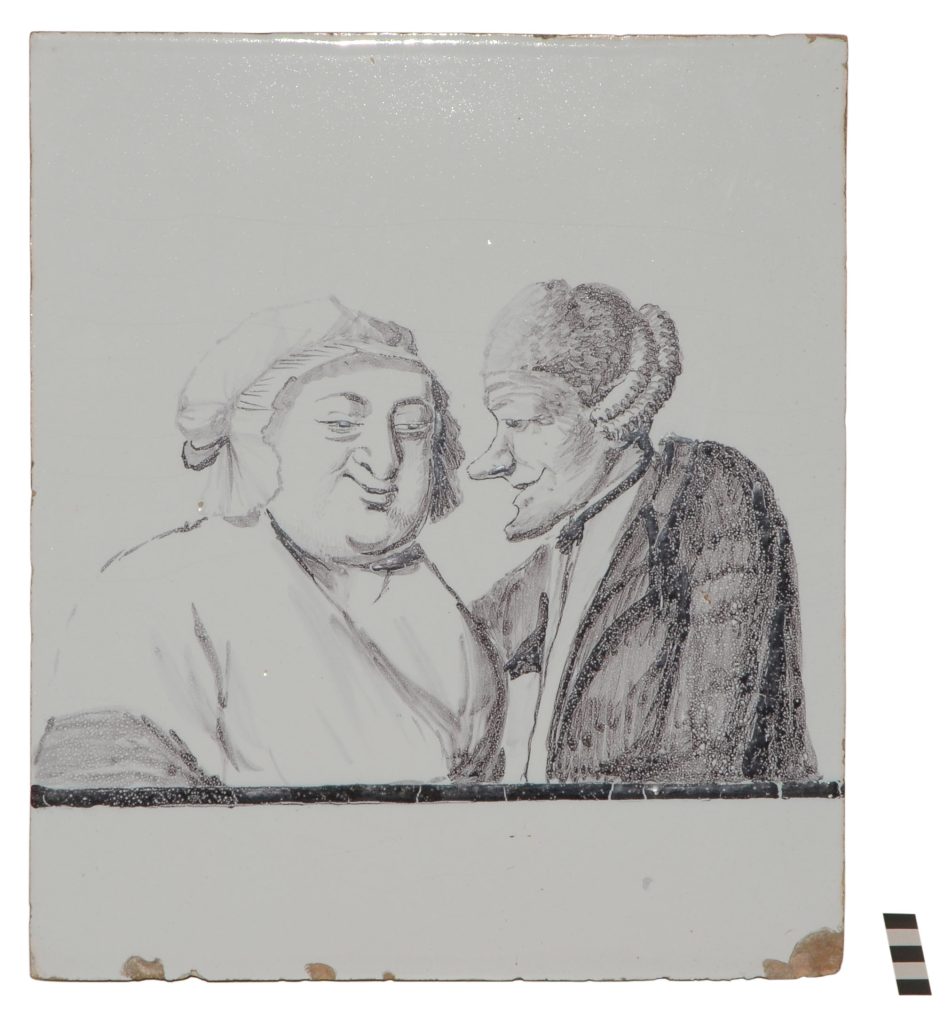

Schwieriger ist dagegen die Zuordnung einer 1683 datierten ungewöhnlich verzierten Stülpdeckelterrine (Abb. 15), die laut Inschrift der «IVNGFRAV ANMARIA ZENDER» gewidmet ist (Hinweis auf dieses Stück bei Boschetti-Maradi 2006, 117 Abb. 150). Sie ist überreich mit Stempeldekor und zusätzlich Kerbschnitt-Sternen verziert. In der Stülpdeckeloberseite ist ein Stück Spiegelglas eingelassen. Der Ritzdekor im Schüsselboden und im Inneren des Deckels entspricht dagegen stilistisch dem, was wir aus der Werkstatt Vögeli kennen. Ganz vergleichbare Stülpdeckelterrinen mit Puttokopf-Grifflappen lagen ausserdem auch im Brandschutt des Burgdorfer Unterstadtbrandes von 1715 (ADB, Fnr. 39791 aus Schicht 103), was als zusätzlicher Hinweis auf eine Herstellung in Burgdorf gewertet werden mag.

Abb. 16 Bodenfunde von Keramik aus Burgdorf, die Johannes Vögeli zugewiesen werden können. Oberer Teil Kornhausgasse 9-11, Ausgrabung 1992; vorletzte Zeile Kindergarten Kronenhalde, Ausgrabung 1991; unterste Zeile Kornhaus, Ausgrabung 1988/1989 (Foto ADB, Badri Redha)

Aus dem Verbrauchermilieu gibt es bislang drei Fundstellen mit Keramik aus der Werkstatt von Johannes Vögeli. Sie liegen alle in der Burgdorfer Unterstadt, im Bereich der Häuserzeile Kornhausgasse 9-11, im Brand- und Planierungsschutt der Unterstadtbrandes von 1715 unter dem Kornhaus und im Bereich des Neubaus des Kindergartens Kronenhalde (Abb. 16) vor dem Wynigentor (ADB, Fnr. 46103, Kornhausgasse 9–11; 26870, 26876, 30877, 32305, 39782, Kornhaus, 39770, Kindergarten Kronenhalde). Die Schrift und der geritzte Blumendekor erlauben eine eindeutige Zuweisung. Wichtig ist auch im Hinblick auf die nachfolgend zu besprechenden Funde die Tatsache, dass in Verbindung mit dem Ritzdekor von Johannes Vögeli nur Borstenzugdekor als weitere Dekortechnik belegt ist, während z.B. der sog. Springfederdekor fehlt. Ausserhalb von Burgdorf sind derzeit keine Fundpunkte bekannt.

Angesichts der Qualität der Produkte von Johannes Vögeli ist es sehr bedauerlich, dass wir die Lage der Werkstatt nicht kennen. Es kann nur vermutet werden, dass seine Hafnerei in der Burgdorfer Unterstadt, wohl in der Nähe des Mühletores bzw. eventuell an der nach 1715 aufgehobenen Röhrlisgasse lag (Frdl. Hinweis Trudi Aeschlimann. Zur Lage vgl. Schweizer 1985, 387 Abb. 330; Baeriswyl/Gutscher 1995, Abb. 69).

Hafner Jakob Vögeli (1680-1724)

Genau andersherum verhält es sich mit der Werkstatt des Hafners Jakob Vögeli, die beim Unterstadtbrand von 1715 zerstört wurde. Jakob Vögeli wurde am 9. Mai 1680 getauft. Er starb am 31. März 1724 (Totenrodel 1 von Burgdorf 1706–1726, mit Lücken, S. 489). Seine seit dem 16. Jahrhundert in Burgdorf ansässigen Vorfahren waren Schuhmacher, Metzger und Seiler. Sie waren, und das ist das Verblüffende, trotz gleichen Namens eindeutig nicht mit dem Stamm des Johannes Vögeli verwandt. Jakob Vögeli erlernte ab 1696 bei Hans Knup (wohl 1647–1715) in Oberburg das Hafnerhandwerk (RM 55 1694-1696, S. 214; auch BAB T9, Zinsrodel der Schmiedenzunft, Eintrag ohne Datum, um 1696). Anschliessend ging er auf Wanderschaft, wobei wir leider seine Reiseroute nicht kennen. Das Meisterbuch der Schmiedenzunft verzeichnet unter dem 20. Juni 1706, dass Jakob Vögeli eine Bescheinigung seiner Lehr- und Wanderzeit verlangt habe. «Ist erkennt, dieweilen er das Hafnerhandwerk ordentlich erlehrnet, seine Wanderzeit völlig zugebracht, auch MeH. Ordnung nach Alter verrichtet, ist ihme ein Schein ausgestellt» (BAB T2, Meisterbuch der Schmiedenzunft 1701–1766, S. 63). Nur sechs Tage später wird er auch als Burger aufgenommen und Zunftgenosse zu Schmieden und Zimmerleuten (RM 62a, 1702-1709, S. 491). 1707 heiratete er Barbara Trechsel von Burgdorf.

Das Ratsmanual bestimmte zusammen mit seiner Burgeraufnahme: « Soll aber keinen Brennofen machen, es werde ihme dan ein gewisser Ort von MeHrn darzu bewilligt». Offenbar hat Jakob Vögeli unmittelbar anschliessend seine Tätigkeit aufgenommen, denn er gehört zu den Handwerkern, die nach dem Oberstadtbrand von 1706 beim Wiederaufbau mitarbeiteten. Im Dezember (wohl 1708) setzte er für 10 Kronen und 4 Batzen dem Kupferschmied Johannes Stähli in der Schmiedengasse 10 einen neuen Kachelofen (Rodel über Wiederaufbaukosten im Rittersaalverein Burgdorf RSB, Inv. RS X 214, auch: Schweizer 1985, 244). Wo er die dafür benötigten Kacheln brannte, ist unklar, denn es gab längere Querelen um den Bauort für seine Brennhütte mit dem Töpferofen. Am 15. Dezember 1706 wurde ihm bewilligt «… in dem Stattgraben vor dem Wyniger Thor eine Brönnhütten auf linker Seithen, am äusseren Ecken, der Mauer nach aufzurichten…». Durch den Bau dürfe jedoch keine Gefahr für die Nachbarn entstehen. Gleichzeitig wurde er verpflichtet, falls in Zukunft ein weiterer Burgerssohn das Hafnerhandwerk erlernen möchte, so müsse er diesen Lehrlingen seinen Brennofen zur Verfügung stellen. Am 9. April 1707 wurde ihm das Bauholz für seine Brennhütte zugewiesen, unter dem 13. April der Bauplatz aber in den Graben am unteren Turm, «Selsthurm» genannt, verlegt (Turm in der Nordwestecke der Unterstadtbefestigung). Dieser Bauplatz befriedigte Jakob Vögeli jedoch nicht, denn am 27. Februar 1708 wurde beschlossen, das zwei Ratsherren ihm einen anderen Bauplatz im Stadtgraben vor dem Mühletor anweisen sollten. Auch hier gegen prostestierte Jakob Vögeli offenbar erfolgreich, denn am 14. April 1708 wurde ihm schliesslich bewilligt, den Ofen in seinem eigenen Haus zu errichten. Dieser müsse jedoch so eingerichtet sein, dass keine Feuergefahr bestünde. Ausserdem dürfe er wie die anderen Burgdorfer Hafner nicht in der Nacht Geschirr brennen (RM 62a, 1702–1709, S. 591, 593, 665, 671, 780, 793).

Jakob Vögeli war möglicherweise ein weniger umgänglicher Zeitgenosse als sein Berufskollege Johannes Vögeli. Am 1. August 1711 wurde er bestraft, weil er widerrechtlich Holz bezogen hatte (RM 65, 1709-1714, S. 301). Gleichwohl erhielt er öffentliche Aufträge z.B. für Arbeiten in «MeHrn neuem Haus in der Schmiedengasse» oder dem Wasenmeisterhaus (RM 65, 1709-1714, S. 371). Im April 1713 musste Jakob Vögeli wegen «ungebührlichen Benehmens» zur Rede gestellt werden (RM 65, 1709–1714, S. 558). Da sein Brennofen angeblich gefährlich sei, wurde vom Rat am 2. Mai 1715 ein Augenschein anberaumt, jedoch ist das Ergebnis nicht bekannt (RM 66, 1714-1720, S. 100). Da Vögeli im Juli 1715 erneut Holzfrevel zum Bau seines Schweinestalles nachgewiesen werden konnte und er ausserdem unflätige Reden führte, kam er für 24 Stunden in Gefangenschaft (RM 66, 1714–1720, S. 120).

Dann brach am 14. August 1715 im «hindern Haus» des Hafners Heinrich Gammeter an der Röhrlisgasse ein Feuer aus (Brandschadennr. 7), das grosse Teile der Unterstadt einäscherte (Zum Unterstadtbrand von 1715 vgl. Aeschlimann 1847, 199–200; Schweizer 1985, 386–406; Baeriswyl/Gutscher 1995, 74–77; Baeriswyl 2003, 62–78; Boschetti-Maradi 2006, 67–70). In diesem Zusammenhang erfahren wir auch, dass Gammeter zumindest zwei Jahre vorher sein «Brönnhüttlin aussert der Statt am Kreutzgraben», also nicht innerhalb der Stadtmauern hatte (RM 66, 1714-1720, S. 148).

Jakob Vögeli gehörte ebenfalls zu den Geschädigten dieses Stadtbrandes (Brandschadennr. 15). Aufgrund der in diesem Zusammenhang entstandenen Akten lässt sich sein Wohnhaus mit dem Töpferofen identifizieren. Es hatte einen Wert von 550 Pfund, lag direkt an der Stadtmauer der Unterstadt unter dem 1770 erbauten Kornhaus (vgl. Abb. 1,8a) und wurde dort 1988/1989 ausgegraben (Baeriswyl/Gutscher 1995, 76).

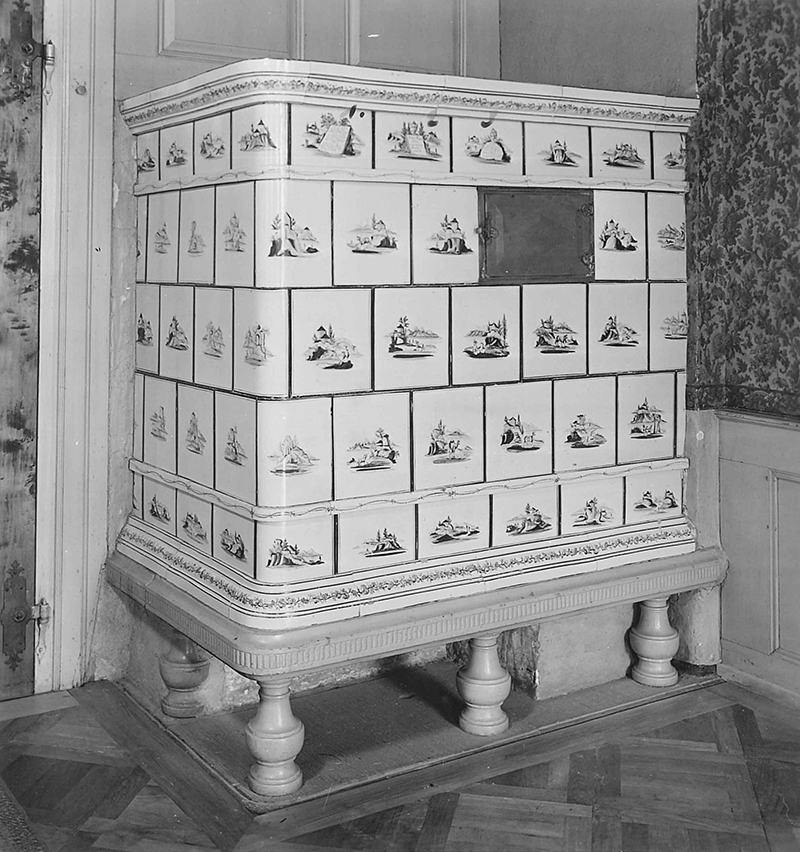

Abb. 17 Töpferofenrest des Jakob Vögeli. Im Vordergrund die Einfeuerung, dahinter der Feuerungsraum. Der eigentlich Brennraum im Aufgehenden ist nicht erhalten. Der Töpferofen wurde beim Unterstadtbrand 1715 zerstört und anschliessend eingeebnet. (Foto ADB)

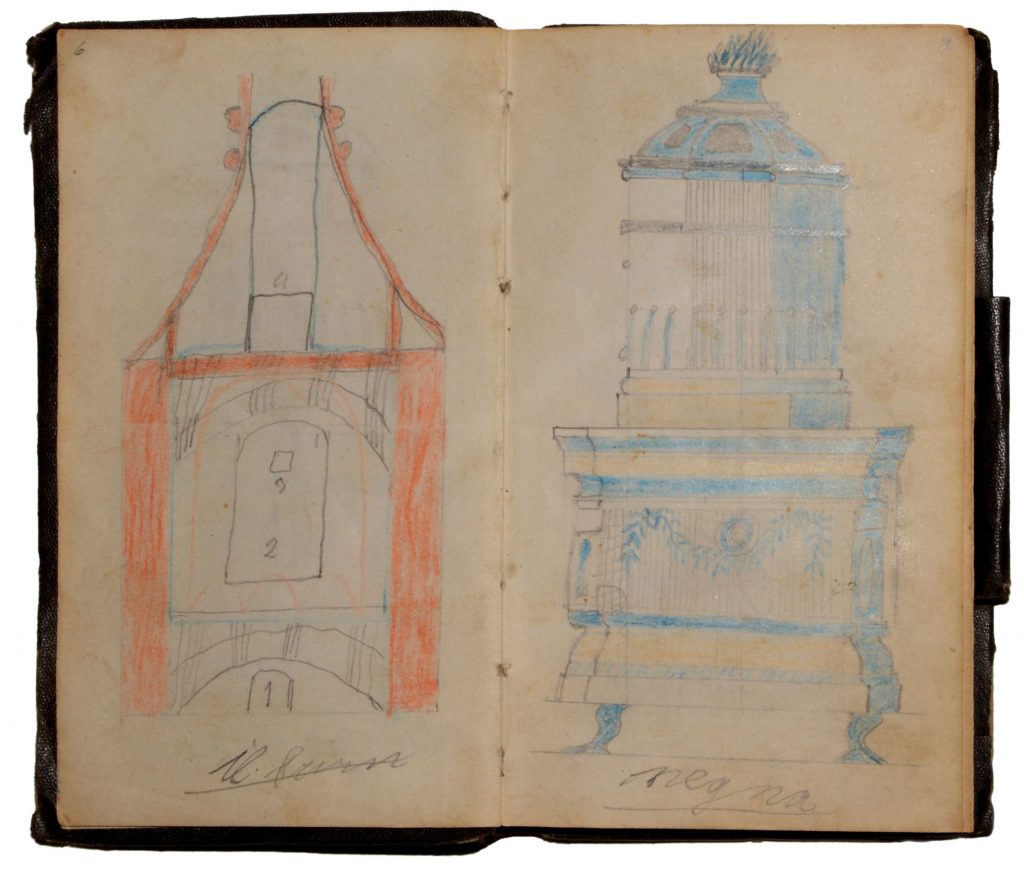

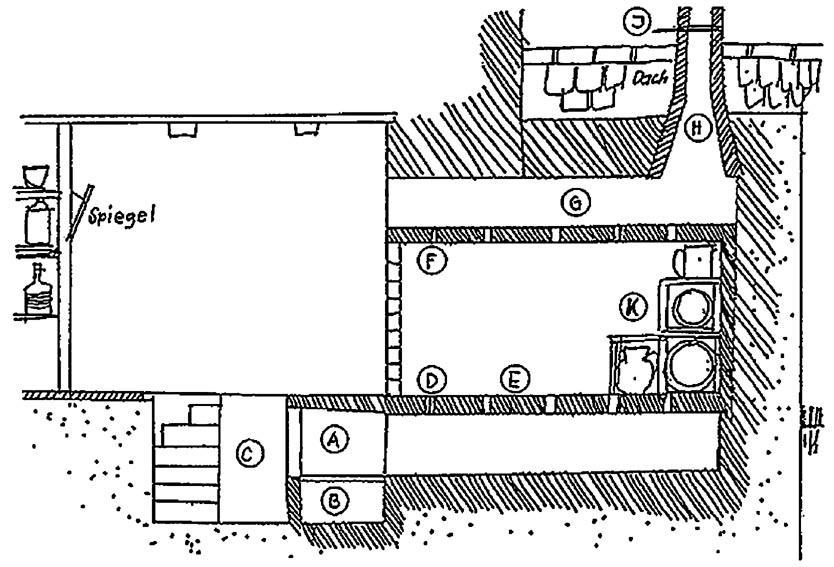

Bei dem ebenerdig in der Werkstatt angelegten Töpferofen (Abb. 17) handelt es sich um einen holzbefeuerten, rechteckigen Ofen vom Typ «Piccolpasso», wie er zwischen dem 16. und 20. Jahrhundert in der Deutschschweiz bei den Hafnern üblich war.

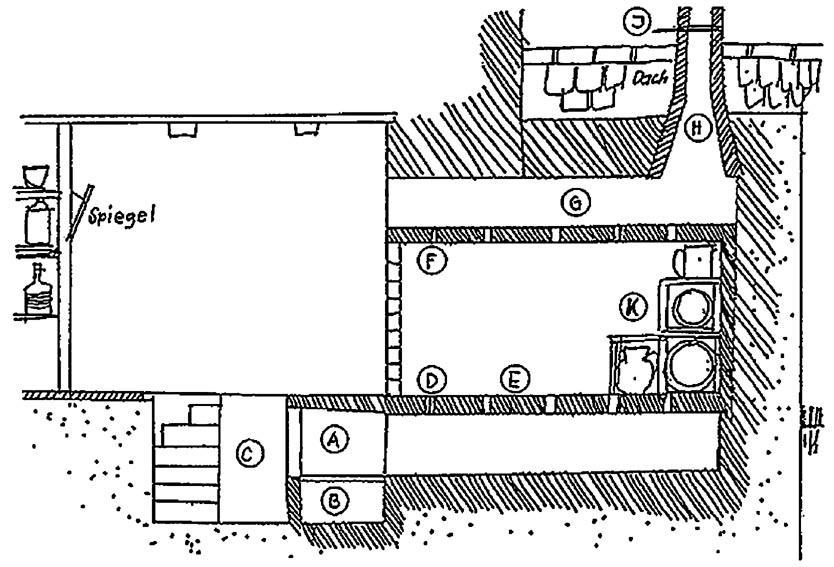

Abb. 18 Längsschnitt durch einen typischen, bernischen Töpferofen vom Typ Piccolpasso. (Boschetti-Maradi 2006, Abb. 48).

Bei diesem Ofentyp gibt es eine leicht vorgezogene Einfeuerung, einen Feuerungsraum, der durch eine Lochtenne vom darüber liegenden Brennraum getrennt ist, ein separates Rauchgewölbe und einen Schornstein als Abzug für die Rauchgase (Abb. 18).

Abb. 19 Brennhilfen aus dem Brandschutt im Bereich der Werkstatt des Jakob Vögeli unter dem Kornhaus in Burgdorf. (Foto ADB, Badri Redha)

Da der Brandschutt von Vögelis Haus und allen Nachbargebäuden an der Stadtmauer offenbar sehr systematisch durchsucht und anschliessend grossflächig ausplaniert wurde, lassen sich nur wenige Brennhilfen mit grösserer Wahrscheinlichkeit der Werkstatt von Jakob Vögeli zuweisen (Abb. 19). Solche Brennhilfen benötigte man beim Einsetzen der zu brennenden Ware im Töperofen.

Abb. 20 Schrühbrand eines Zwiebeltopfes aus dem Brandschutt im Bereich der Werkstatt des Jakob Vögeli unter dem Kornhaus in Burgdorf. (Foto ADB, Badri Redha).

Möglicherweise gehören auch einige unglasierte Gefässe, sog. Schrühbrände, zu seinen Produkten. Darunter befindet sich auch ein sog. Zwiebeltopf (Abb. 20). Alle übrigen Funde können sowohl die Produktion Vögelis als auch normalen Hausmüll bzw. Besitzstand seiner Nachbarn darstellen. Immerhin lassen sich alle verbrannten Keramiken in die Zeit vor den 14. August 1715 datieren.

Abb. 21 Verbrannte Keramik aus dem Brandschutt im Bereich der Werkstatt. Produkte des Jakob Vögeli? (Foto ADB, Badri Redha).

Und hier lässt sich nun, im Vergleich mit den Produkten des Johannes Vögeli, eine interessante Beobachtung machen (Abb. 21). Während der Borstenzugdekor schon bei Johannes Vögeli vorkommt, finden sich jetzt auch vollflächige Marmorierungen und mehrfarbige Malhorndekore. Erstmals lässt sich auch der sog. Springfederdekor nachweisen, der gut 100 Jahre vorher in Mecklenburg-Vorpommern entwickelt wurde. In der Deutschschweiz stellen die vorliegenden Funde, abgesehen von einigen wenigen Stücken aus Winterthur, den ältesten Nachweis für diese im Kanton Bern vorher unbekannte Dekortechnik dar (Zur Technik des Dekors und seiner Herkunft vgl. Heege 2016, Kap. 4.1). Was liegt näher als anzunehmen, das Jakob Vögeli diese Technik auf seiner Gesellenwanderung in Deutschland kennengelernt hat?

Nach dem Stadtbrand errichtete Jakob Vögeli ein neues Wohnhaus an der Mühlegasse 10 in der Burgdorfer Unterstadt (vgl. Abb. 1,8b; Baeriswyl/Gutscher 1995, 76; RM 66, 1714–1720, S. 368). Wir dürfen wohl annehmen, dass sich seine Werkstatt ebenfalls dort befand. 1716/1717 arbeitete er auch bei der Wiederherstellung des Mühletores samt Wärterwohnung mit (Schweizer 1985, 39). 1719 hören wir ein letztes Mal von handgreiflichen Streitigkeiten mit seiner Nachbarin Maria Trechsel (Mühlegasse 8), die Vögeli für Arbeiten an einem Stubenofen noch eine halbe Krone schuldete (RM 66, 1714-1720, S. 785).

Jakob Vögeli wurde nur 44 Jahre alt. Er verstarb am 31. März 1724 ohne das wir den Grund dafür kennen (Totenrodel 1 von Burgdorf 1706–1726, S. 489). Mit ihm enden die Töpfereiaktivitäten auf der Parzelle Mühlegasse 10. Aufgrund der bekannten Lebensdaten kann für ihn eine Produktionszeit von 1706 bis 1724 angenommen werden. Jakobs Sohn und Erbe Jakob Vögeli-Flückiger (1710–1778) war Schneider (Hinweis Trudi Aeschlimann).

Zusammenfassung:

Hafner Johannes Vögeli (1642–ca. 1714), Sohn eines Burgdorfer Seilers, war offenbar ein erfolgreicher und sozial gut vernetzter und angesehener Hafner, der bis in der 32er Rat in Burgdorf aufstieg und zeitweise auch das Amt des Iselers, des Einungers bzw. des Kirchmeiers inne hatte. Aufgrund charakteristischer Beschriftungen lässt sich eine kleine Keramikgruppe eindeutig seiner Werkstatt zuweisen. Hierzu gehören auch Bodenfunde aus Burgdorf. Das Besondere seiner Keramik sind die zahlreichen geritzten Sprüche und Datierungen sowie die gelegentliche Verwendung des Borstenzugdekors. Bis zur Auffindung der Werkstatt von Johannes Vögeli können wir nur spekulieren, dass er auch ganz normale, wenig verzierte Gebrauchskeramik produzierte, die sich formal von der der übrigen Hafner in Burgdorf oder Bern kaum unterscheiden dürfte. Gesichert ist, dass Johannes Vögeli auch Kachelöfen produzierte und setzte, doch sind das Aussehen und der Dekor seiner Kacheln unbekannt.

Hafner Jakob Vögeli (1680–1724) stammte ebenfalls aus einer Burgdorfer Seilerfamilie, die jedoch mit der von Johannes Vögeli nicht verwandt war. Nach einer Lehre in Oberburg und Wanderjahren als Geselle, arbeitete er ab 1706 in Burgdorf als Hafner und Kachelofenproduzent. Seine Produktion lässt sich nicht zweifelsfrei von der anderer Burgdorfer Hafner unterscheiden. Es besteht jedoch der Verdacht, er könnte die Technik des Springfederdekors, der im 18. Jahrhundert vor allem bei der Langnauer Keramik grosse Bedeutung erlangen sollte, auf seiner Gesellenwanderung in Deutschland kennengelernt und mit nach Burgdorf gebracht haben.

Alle genealogischen und chronikalischen Informationen wurden von Trudi Aeschlimann , Burgdorf, zusammengetragen, der ich in diesem Zusammenhang sehr herzlich für ihre Hilfe und die Anregung zu diesem Artikel danken möchte.

Erstveröffentlichung:

Heege 2015

Andreas Heege, Die Hafnereien Vögeli in der Burgdorfer Unterstadt, in: Burgdorfer Jahrbuch 83, 2015, 41-68.

Standorte von Hafnereien in Burgdorf (Legende zu Abb. 1)

1 + 2 Röhrlisgasse, Jakob Knup der jüngere und der ältere, erwähnt 1689-1699

3 Beginengässli West, Hafner Johannes Dübelts Witwe, Oberstadtbrand 1706

4 Metzgergasse 4, bis 1712 Bendicht Gammeter, nachher seine Witwe K. Ris

14 Metzgergasse 4, um 1746 Heinrich Gammeter „anderer“ Hafner

5 Nähe untere Mühle/ Röhrisgasse, bis spätestens 1714 Johannes Vögeli

6 wohl Chnuppenmatt (Post) Oberburg, eigentlich Gemeindebezirk Burgdorf, der Burgdorfer Hafner Hans Knup, erwähnt 1688-1715

7 beim Mühletor/Stadtgraben, Oswald Schönberger, erwähnt 1683-1719

8a „unter“ dem Kornhaus, 1708-1715 Jakob Vögeli

8b Mühlegasse 10, ab 1715 Jakob Vögeli

9a Röhrisgasse, bis Brandausbruch 1715 Heinrich Gammeter

9b Milchgässli (westl. obere Badstube), Heinrich Gammeter, erwähnt 1746

19a Milchgässli (westl. obere Badstube), Emanuel Aeschlimann, erwähnt ab 1775

10 Hofstatt 7, „Gammeterhaus“, Jakob Gammeter-Flückiger, erwähnt 1737-1754

15 Hofstatt 7, Joh. Jakob Gammeter-Aeschlimann älter, erwähnt 1754-1800

11 Hintere Gasse (Kornhausgasse) 10, Samuel I Gammeter, erwähnt 1746-1758

12 Hintere Gasse (Kornhausgasse) 10, Samuel II Gammeter, erwähnt 1758-1761

18 Hintere Gasse (Kornhausgasse) 10, Rudolf Samuel Gammeter, erwähnt 1800

13 Hintere Gasse, neben späterem Kornhaus, Johann Heinrich Gammeter jun. verzinst 1759 bis 1770 die Hafnerhütte (siehe Aeschlimannplan 1773)

16 Rütschelengasse 6/Hofstatt 5, Joh. Jakob Gammeter Sohn, erwähnt 1800

19b Rütschelengasse 23, beim Tor, ca. ab 1795-1832 Emanuel Aeschlimann

17 Rütschelengasse 23, bis 1828 Joh. Heinrich I Aeschlimann

20 Rütschelengasse 23, bis 1866 Heinrich II Aeschlimann

21 Rütschelengasse 23, bis 1908 Joh. Arthur Aeschlimann „Deuchelfabrikant“

Bibliographie:

Aeschlimann 1847

Johann Rudolf Aeschlimann, Geschichte von Burgdorf und Umgegend, Zwickau 1847.

Baeriswyl 2003

Armand Baeriswyl, Stadt, Vorstadt und Stadterweiterung im Mittelalter. Archäologische und historische Studien zum Wachstum der drei Zähringerstädte Burgdorf, Bern und Freiburg im Breisgau (Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 30), Basel 2003.

Baeriswyl/Gutscher 1995

Armand Baeriswyl/Daniel Gutscher, Burgdorf Kornhaus, Eine mittelalterliche Häuserzeile in der Burgdorfer Unterstadt (Schriftenreihe der Erziehungsdirektion des Kantons Bern), Bern 1995.

Boschetti-Maradi 2006

Adriano Boschetti-Maradi, Gefässkeramik und Hafnerei in der Frühen Neuzeit im Kanton Bern (Schriften des Bernischen Historischen Museums 8), Bern 2006.

Heege 2016

Andreas Heege, Die Ausgrabungen auf dem Kirchhügel von Bendern, Gemeinde Gamprin, Fürstentum Liechtenstein. Bd. 2: Die Geschirrkeramik des 12. bis 20. Jahrhunderts, Vaduz 2016

Heege/Kistler/Thut 2011

Andreas Heege/Andreas Kistler/Walter Thut, Keramik aus Bäriswil. Zur Geschichte einer bedeutenden Landhafnerei im Kanton Bern (Schriften des Bernischen Historischen Museums 10), Bern 2011.

Schnyder 1989

Rudolf Schnyder, Winterthurer Keramik, Winterthur 1989.

Schweizer 1985

Jürg Schweizer, Die Kunstdenkmäler des Kantons Bern, Land, Bd. 1, Die Stadt Burgdorf (Die Kunstdenkmäler der Schweiz 75), Basel 1985.

Wyss 1973

Robert L. Wyss, Winterthurer Keramik. Hafnerware aus dem 17. Jahrhundert (Schweizer Heimatbücher 169-172), Bern 1973.