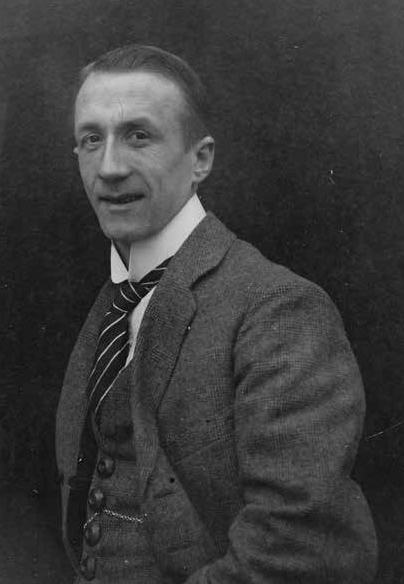

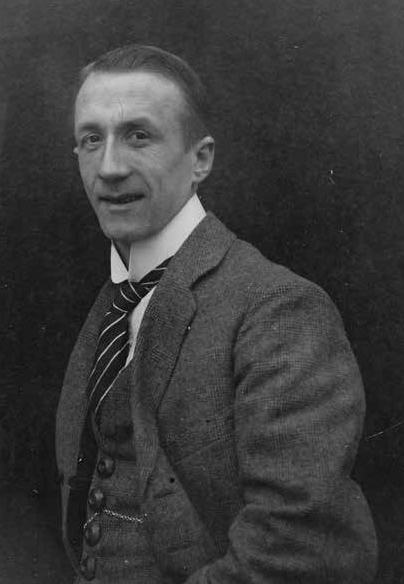

Heinrich Meister 1894-1972 (Foto Archiv Meister & Co., Christine Hobi)

100 Jahre Meister-Keramik

Richard Kölliker 2020 (Ergänzungen nach SHAB durch Andreas Heege)

Meister-Keramik in CERAMICA CH

Heinrich (auch Heinz oder Heinz-Tobias) Meister (*7. Juli 1894 in Binningen bei Basel; † 11. April 1972 in Dübendorf), wuchs in Münster im Elsass auf. Seine Matura legte er in Colmar ab. Ab 1912 verfolgte er ein Architekturstudium an der ETH Zürich. Dort lernte er seinen späteren Geschäftspartner, Josef Kövessi aus Debrecen (Ungarn), kennen, der Staatswissenschaften studierte und eine Dissertation über die Tonwarenindustrie in der Schweiz verfasste (Kövessi 1923). 1919 brach Heinrich Meister das Studium ab und begann in der Kunsttöpferei Albert Wächter-Reusser in Feldmeilen bei Zürich ein keramisches Praktikum, wobei seine Arbeit im Entwerfen und Bemalen von Keramik bestand. Josef Kövessi arbeitete bereits dort und lernte laut Arbeitszeugnis bis zum März 1920 alle wichtigen keramischen Arbeiten. Die erhaltenen Objekte von Albert Wächter im Schweizerischen Nationalmuseum belegen, dass die Werkstatt zeittypische Formen und Dekore herstellte, wie sie zeitgleich auch in der Region Heimberg-Steffisburg gefertigt wurden. Dies sind die Vorbilder, die Heinrich Meister und Josef Kövessi bei ihrer kurzen keramischen Ausbildung kennenlernten.

Dübendorf-Stettbach, die Hafnerei-Liegenschaft in den 1950er-Jahren (Foto Archiv Meister & Co., Christine Hobi)

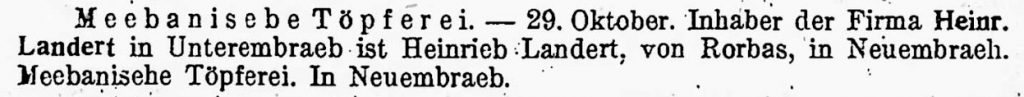

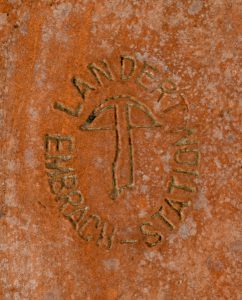

Heinrich Meister und sein Kollege Kövessi gründeten schliesslich mit Unterstützung des Onkels Albert Meister 1920 in Stettbach, einem Ortsteil von Dübendorf zunächst etwas informell den eigenen Betrieb «Meister & Kövessi, Werkstätte für Kunst & Kunstgewerbe», nachdem der Onkel eine Liegenschaft mit einem passenden Haus und Werkstattgebäude sowie einer Turbine zur Stromerzeugung gekauft hatte. In der Liegenschaft hatten sich bereits vorher eine Hafnerei, eine Sägerei und eine Drechslerei befunden. Heinrich Meister bezeichnete in späteren Jahren Josef Kövessi als den „eigentlichen Gründer“ der Firma. Er war der Fachmann für Keramik, während Heinrich Meister als Geschäftsführer, Kassierer, Korrespondent und Keramikentwerfer fungierte. Kurzfristig war auch der elsässische Töpfermeister Alphons Braun am Aufbau der Werkstatt beteiligt. Dessen Steinzeugfabrik in Thayngen war kurz vorher eingegangen, sodass Meister und Kövessi günstig Material und Maschinen erwerben konnten. In die Töpferei wurde ein mit Holz und Kohle zu befeuernder, grosser Muffelofen eingebaut, den man begehen konnte. Dessen Steuerung bereitete am Anfang erhebliche Schwierigkeiten. Er wurde 1925 durch einen topmodernen elektrischen Brennofen ersetzt, jedoch nicht abgebrochen, sondern noch eine zeitlang wegen seiner Grösse parallel weiterbenutzt. Auch die korrekte Einstellung der Glasuren war am Anfang offenbar schwierig. Ab Mitte 1920 lief die Produktion an. Töpfermeister Braun schied nach gerichtlichen Auseinandersetzungen schon vor der offiziellen Firmengründung wieder aus.

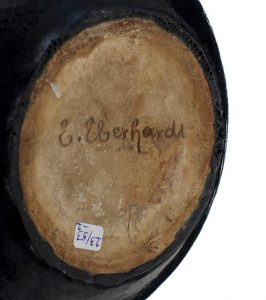

Unter dem 1. Januar 1921 wurde Heinrich Meister, zusammen mit seinem Onkel, offiziell im Schweizerischen Handelsamtsblatt als Kunstkeramik-Werkstatt «Meister & Co.» gemeldet (SHAB 39, No. 29; S. 221 vom 30.1.1921). Das Firmenlogo hiess jedoch «A. Meister, Werkstätte für Kunstkeramik».

Mustermesse Basel 1922, Stand von Meister & Co. in der Gruppe XII, Kunstgewerbe (Foto Archiv Meister&Co., Christine Hobi).

Bereits im Produktionsjahr 1921 finden wir Heinrich Meister auf der Mustermesse in Basel, wo er die Kollektion vorstellte.

Werbung für die MUBA, Zeitschrift „Die Tat, 5. März 1943“.

Meister & Co. stellten während der ganzen Zeit Ihres Bestehens regelmässig auf der MUBA aus (Offizielle Kataloge der MUBA).

Keramikmalerin Gertrud Meister-Zingg (1898-1984) im Malatelier in den 1930er-Jahren (Foto Archiv Meister & Co., Christine Hobi).

Nach einer ersten Bewerbung und Teilzeitarbeit im Jahr 1922 stiess ab März 1923 die Keramikmalerin Gertrud Zingg (*2. August 1898 in Bern; † 2. März 1984 in Uster) aus Bern zur Werkstattmannschaft dazu. Sie hatte von Wintersemester 1914/1915 bis Wintersemester 1918/1919 an der Gewerbeschule in Bern, u. a. bei Jakob Hermanns, die Ausbildung zur Keramikerin gemacht (vgl. Schülertabelle in Messerli 2017, 228-229). Heinrich Meister und sie heirateten im August 1924. In Stettbach leitete Gertrud Zingg die Malabteilung. 1927 wurde die Tochter Christine geboren, die ab 1947 eine Lehre als Keramikmalerin im elterlichen Betrieb absolvierte.

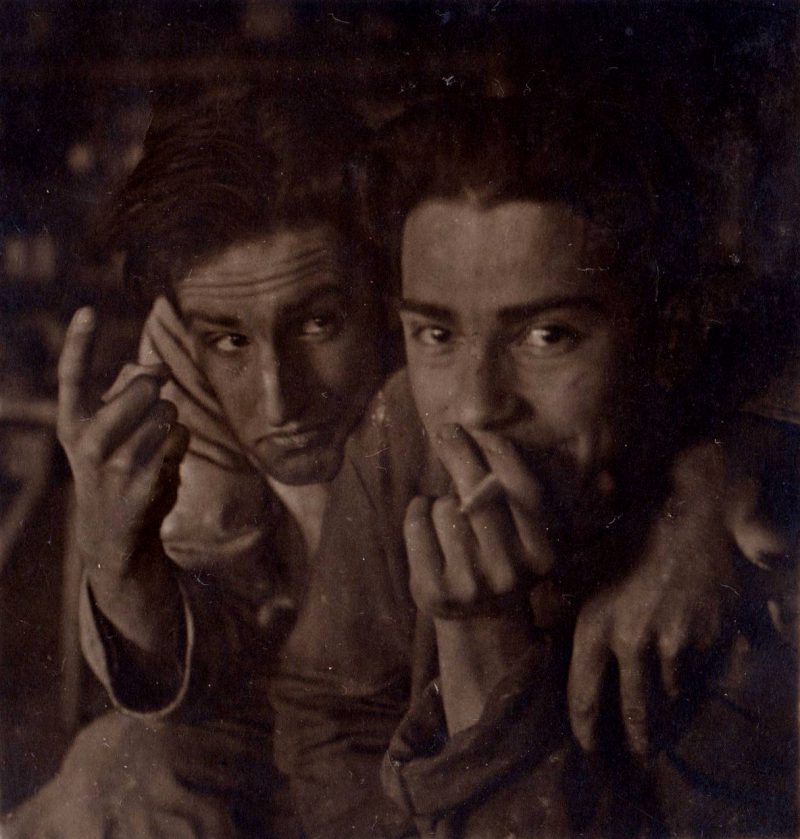

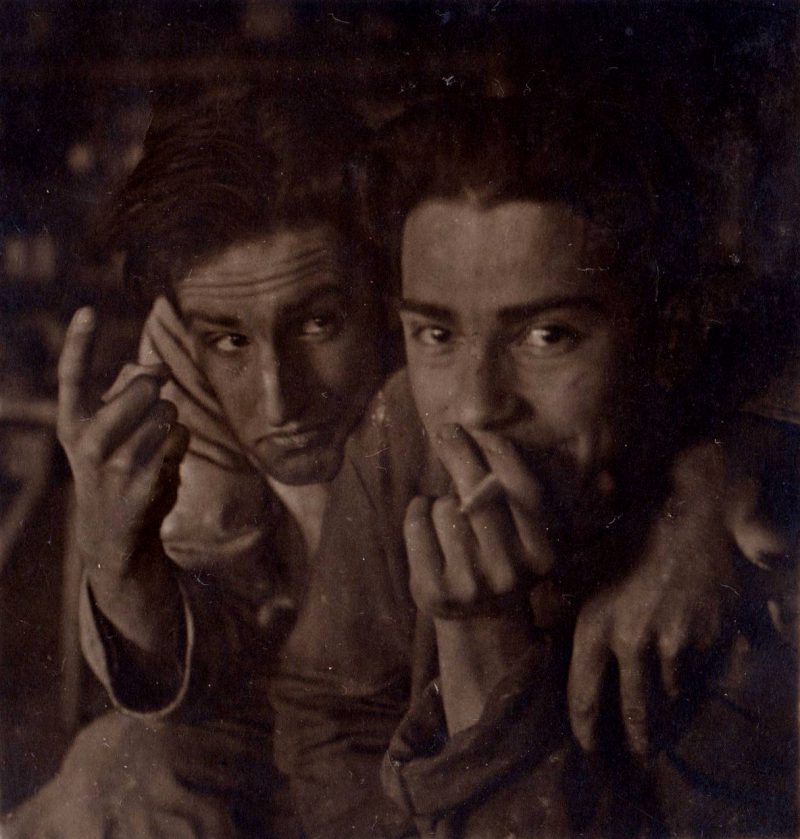

Benno Geiger (1903-1979) als Mitarbeiter in der Werkstatt Meister (Foto Archiv Meister & Co., Christine Hobi).

Einer der ersten Töpferlehrlinge im Betrieb war von 1920-1922 Benno Geiger aus Engelberg (1903–1979). Von 1923-1925 arbeitete er als Geselle in der Werkstatt. Von 1935 bis 1948 leitete er schliesslich die kunstkeramische Abteilung der Tonwarenfabrik Aedermannsdorf und übernahm von 1941 bis 1969 die Leitung der Keramischen Fachschule in Bern.

Am 1. Januar 1924 kam es zur Umfirmierung der Kunstkeramikwerkstatt «Meister & Co.» (SHAB 43, No. 117, S. 901, vom 23. Mai 1925). Mitgesellschafterin wurde bis zu ihrem Tod im Jahr 1948 Heinrichs Mutter, die Witwe Wilhelmine Meister, geb. Stehlin (SHAB 66, No. 235, S. 2711, 7.10.1948). Josef Kövessi stieg 1925 aus der Firma aus und ging zurück nach Ungarn, da es Meinungsverschiedenheiten über den einzuschlagenden Kurs der Werkstatt gegeben hatte. Onkel Albert Meister wanderte dagegen von 1926 bis 1930 nach Brasilien aus und gründete schliesslich in Zurzach eine Kolonialwarenhandlung.

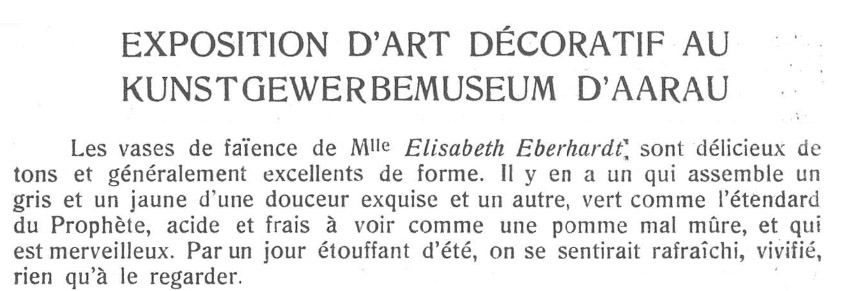

1925 Die NZZ schrieb am 13. Oktober: „Die Räume der Kunsthalle [Bern] sind mit den Werken unserer in der Gesellschaft Schweiz. Malerinnen und Bildhauerinnen vereinigten Künstlerinnen geschmückt. Mit sicherer Hand hat die Jury Akzente von eindringlicher Kraft gesetzt… Auch in der Keramik sind große Fortschritte festzustellen. Ich erinnere nur an die schöngeformten Schalen und Teller von G. Meister-Zingg, an Clara Vogelsangs technisch vollendete Krüge und Schalen. Von Adele Schwander sind hübsche und brauchbare Tassen und Schalen da…“

1926 erfolgte die Aufnahme von Heinrich und Gertrud Meister in den Schweizerischen Werkbund (SWB). Heinrich Meister wurde Mitglied im Vorstand der Sektion Zürich. Gertrud Meister-Zingg war zudem Mitglied in der Gesellschaft Schweizer Malerinnen, Bildhauerinnen und Kunstgewerblerinnen (GSMBK).

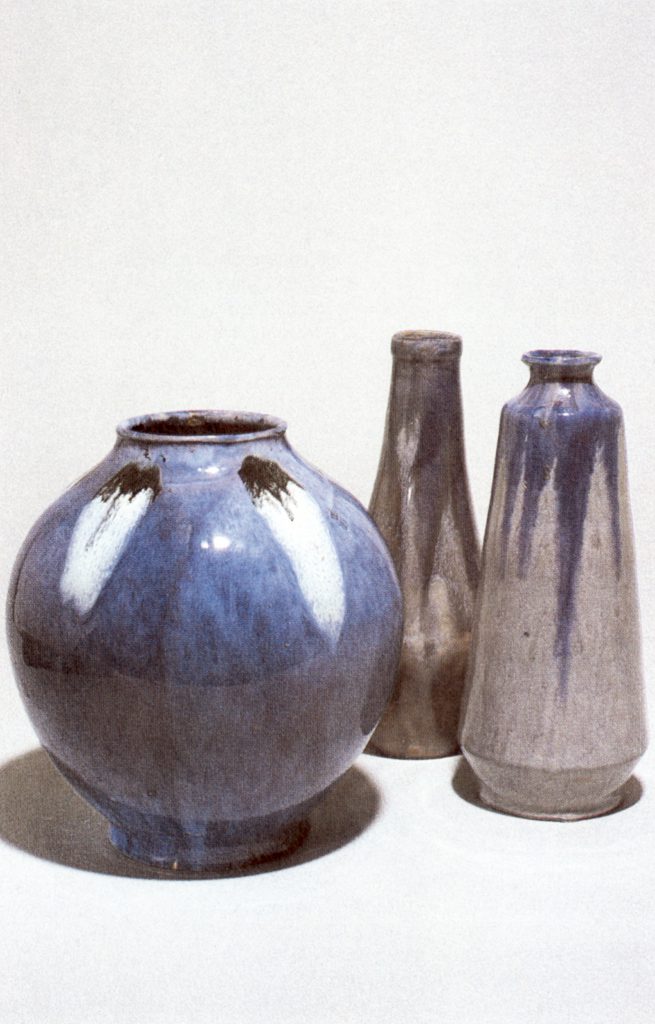

1927 erfolgten erste Exporte nach Deutschland, Frankreich und in die USA. Zu diesem Zeitpunkt machte man überwiegend Fayenceglasuren und daneben wenig Engobeware und viele Terracotten, meist in Form grosser Gartenvasen und modellierter Blumentöpfe. Daneben fertigte man Kleinplastiken und Tiere, Gartenfiguren und grosse Kübel in gesintertem Klinkerton sowie Keramik mit den zeittypischen Laufglasuren, einfarbigen Kunstglasuren, Craquelé, Matt- und Alkaliglasuren. Heinrich Meister reagierte mit den Entwürfen seiner Werkstatt auch erfolgreich auf die »Neue Sachlichkeit» und die zunehmend modern werdende Ornamentlosigkeit der Keramik.

1927 beteiligten sich Meisters an der Ausstellung „Céramiques Suisses“ im Musée d’Art et d’Histoire in Genf.

In den Dreissigerjahren gab es eine erste Blütezeit der Firma. Die Firma war auch an weiteren Messen, u.a. in Frankfurt präsent und kooperierte eng mit dem Zürcher Heimatwerk. 1931 beteiligte sich die Firma Meister&Co. an der Firma Wullschleger&Co. mit Sitz in Olten, deren Arbeitsbereich der Handel mit Möbeln, Gold- und Silberwaren, Keramik, Tapeten und Stoffen war. Offenbar versuchte man auf diesem Wege einen zusätzlichen Absatzkanal zu entwickeln (SHAB 49, No. 215, 2001 vom 16.9.1931). Auch das Wiedererwachen des «Heimatstils» in den späten 1930er-Jahren als Reaktion auf die Neue Sachlichkeit ging an der Werkstatt und ihren Keramiken nicht vorbei, da die Kunden solche Produkte wünschten. Keramik im Heimatstil war vor allem auch bei US-amerikanischen Auslandsschweizern sehr beliebt. Man fertigte Gefässe mit Alpenblumen, Vögeln, Fischen, Zirkus, Sennenleben, Tessinerhäusern, Engadinerhäusern, Sprüchen, Sportdarstellungen etc. Heinrich Meister sprach später von einem «Rück- und Sündenfall». 1939 waren Meister&Co. auch auf der Landesausstellung in Zürich vertreten.

Ab etwa 1930 bis 1959 amtierte Heinrich Meister auch als Präsident des Verbandes Schweizerischer Töpfermeister und Tonwarenfabrikanten, der 1959 von der Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Keramiker (ASK) abgelöst wurde, zu dessen Gründungsmitgliedern Heinrich Meister zählte.

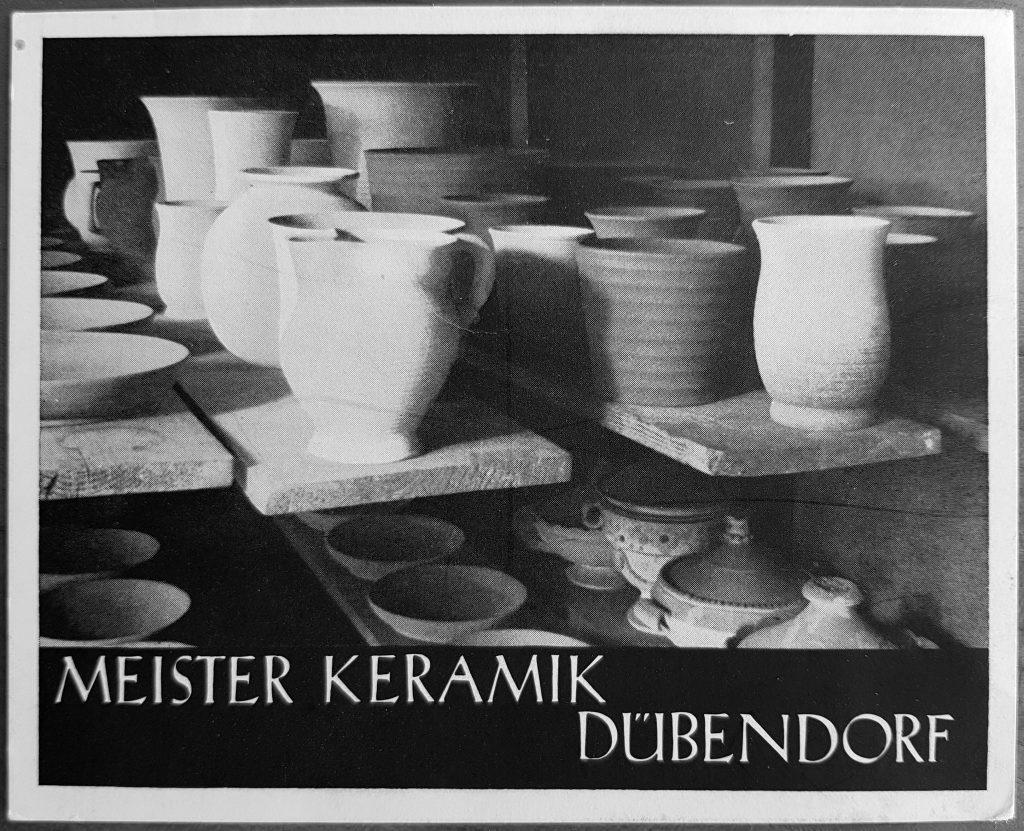

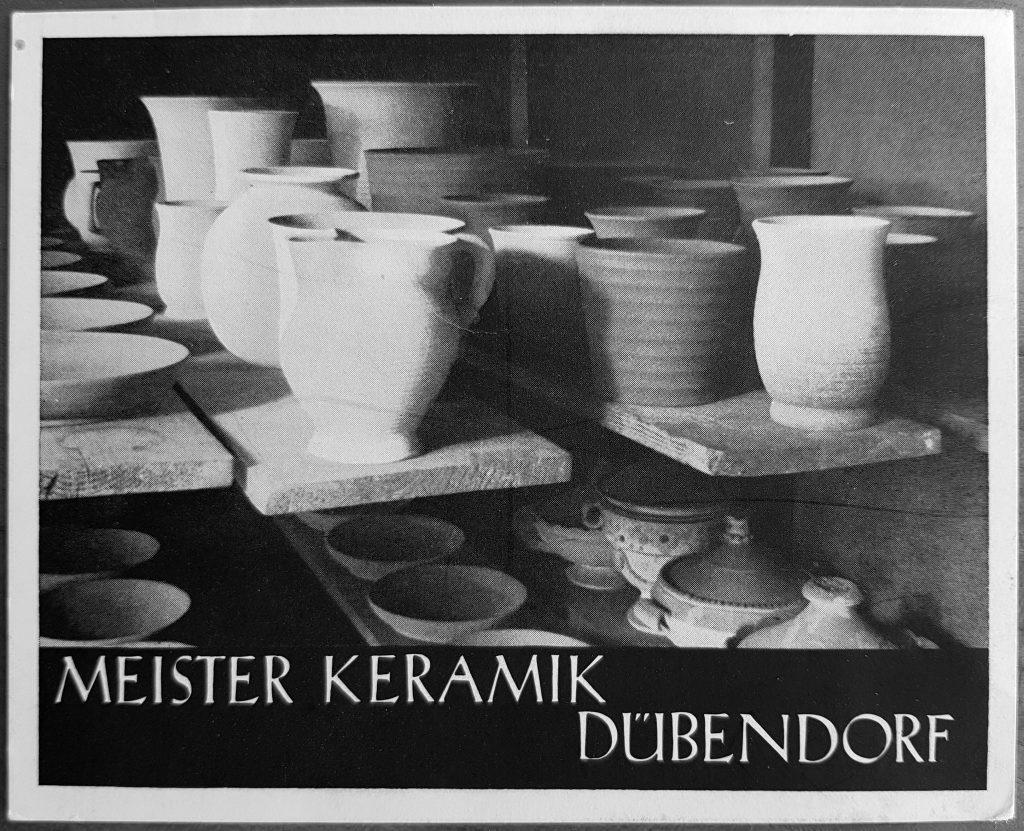

Werbepostkarte Meister Keramik, um 1950.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu einem erneuten Aufschwung des Betriebs, auch da die Kontakte in die USA wieder aufgenommen werden konnten. Allerdings verlangten die amerikanischen, wie die deutschen, schwedischen und kanadischen Kunden jedes Jahr einen neue, exklusive Kollektion, was eine grosse Herausforderung an Entwerfer und Produktion darstellte. Bis zu 20 Mitarbeitende waren nach dem Krieg beschäftigt. Viele Absolventinnen und Absolventen der Keramischen Fachschulen der Schweiz waren über einen kürzeren oder längeren Zeitraum im Betrieb tätig, so z.B. Annina Vital (später Heimtöpferei Chur) und Margret Loder-Rettenmund (später Luzerner Keramik). Am 2. Internationalen Keramischen Kongress in Zürich 1950 hielt Heinrich Meister eines der Hauptreferate über die Geschichte der Schweizer Keramik.

Heinrich Meister und Gertrud Meister-Zingg in den 1950er-Jahren (Foto Archiv Meister&Co., Christine Hobi).

Ende der 1950er Jahre beschäftigte sich Heinrich Meister mit dem Plan, anstelle des Betriebs eine Einrichtung der praktischen Erwachsenenbildung als Zweig der Migros-Klubschule einzurichten. Die Pläne zerschlugen sich und 1961 erfolgte altershalber und wegen nachlassender Nachfrage die Schliessung des Betriebs (Tages-Anzeiger, Zürich, 3. Januar 1962).

Heinrich und Gertrud Meister-Zingg gehören zur «zweiten Generation der modernen Schweizer Keramiker», die sich durch ein vielfältiges Experimentieren mit Formen, Farben und Dekoren auszeichnete. Als Quereinsteiger wurde Heinrich Meister zu einem international anerkannten «Modeschöpfer» der Keramik. Er kreierte Formen von seltener Originalität und Frische. Zu den gebräuchlichsten Erzeugnissen gehörten Vasen, Lampenkörper für die Inneneinrichtung und Gebrauchskeramiken wie Schalen, Krüge etc. Gertrud modellierte nebst ihrer Malertätigkeit viel Figürliches.

Eine Auswahl an Meister-Keramiken wird im Schweizerischen Nationalmuseum und im Museum für Gestaltung Zürich aufbewahrt.

Ausstellungen mit und über Heinrich Meister:

Maria Weese und Heinz Meister, Keramische Ausstellung, 6. Juli bis 10. August 1924, Kunstgewerbemuseum Zürich

Schweizerische Landesausstellung „Landi“, Keramischer Pavillon, 1939, Zürich

«Den Meister zeigen» – Objekte aus der Sammlung Erika Munz und historische Dokumente aus dem Geschäfts- und Familienarchiv Meister. 26. September bis 18. Oktober 2014, Reformiertes Kirchgemeindezentrum, Dübendorf.

Meister Keramiken – eine kleine Fotosammlung

Bibliographie:

Richard Kölliker, Vom Geschäft mit der schönen Form. Meister & Cie. – Kunstkeramische Werkstätte Dübendorf-Stettbach, 1920 bis 1961. Heimatbuch Dübendorf, Jahrbuch 68, 2014, 25-50.

Richard Kölliker, Meister-Keramik – Heinrich und Gertrud Meister-Zingg und ihre Kunstkeramik Werkstatt in Dübendorf-Stettbach 1920–1961. Privatdruck, Schaffhausen 2014.

Josef Kövessi, Die Tonwarenindustrie in der Schweiz. Diss., Universität Zürich, 1923.

Kupper, Roland, Auf der Suche nach der modernen Form: Meister-Keramik 1920-1961. Sammler-Anzeiger – Gazette des Collectionneurs 35, Nr. 4, 2015, 4.

Erwin Kunz, Aus der Vergangenheit der ehemaligen Töpferei Meister in Stettbach. Neujahrsblatt Zürich 11, Zürich 1966, S. 7-16.

Christoph Messerli, 100 Jahre Berner Keramik

von der Thuner Majolika bis zum künstlerischen Werk von Margrit Linck-Daepp (1987-1983). Hochschulschrift (Datenträger CD-ROM), Bern 2017.

Wegleitungen des Kunstgewerbemuseums der Stadt Zürich, Nr. 55, Keramische Ausstellung Weese, E. Maria und Heinz Meister, Zürich 1924.