Roland Blaettler, 2019

1922 erwarb die Universität Lausanne die Sammlung, die der Genfer Apotheker Burkhard Reber seit den späten 1860er-Jahren zusammengetragen hatte. Es handelt sich dabei um eine bemerkenswerte Sammlung von Objekten und Dokumenten zur Geschichte der Pharmazie und Medizin. Die Gruppe der Apothekengefässe aus Keramik, die mehr als 450 Exemplare umfasst und zu den grössten dieser Art in der Schweiz gehört, ist zweifellos einer der Höhepunkte der Sammlung Reber. Sie ist heute in den Magazinen des Musée du Château de Nyon (Musée historique et des porcelaines) untergebracht.

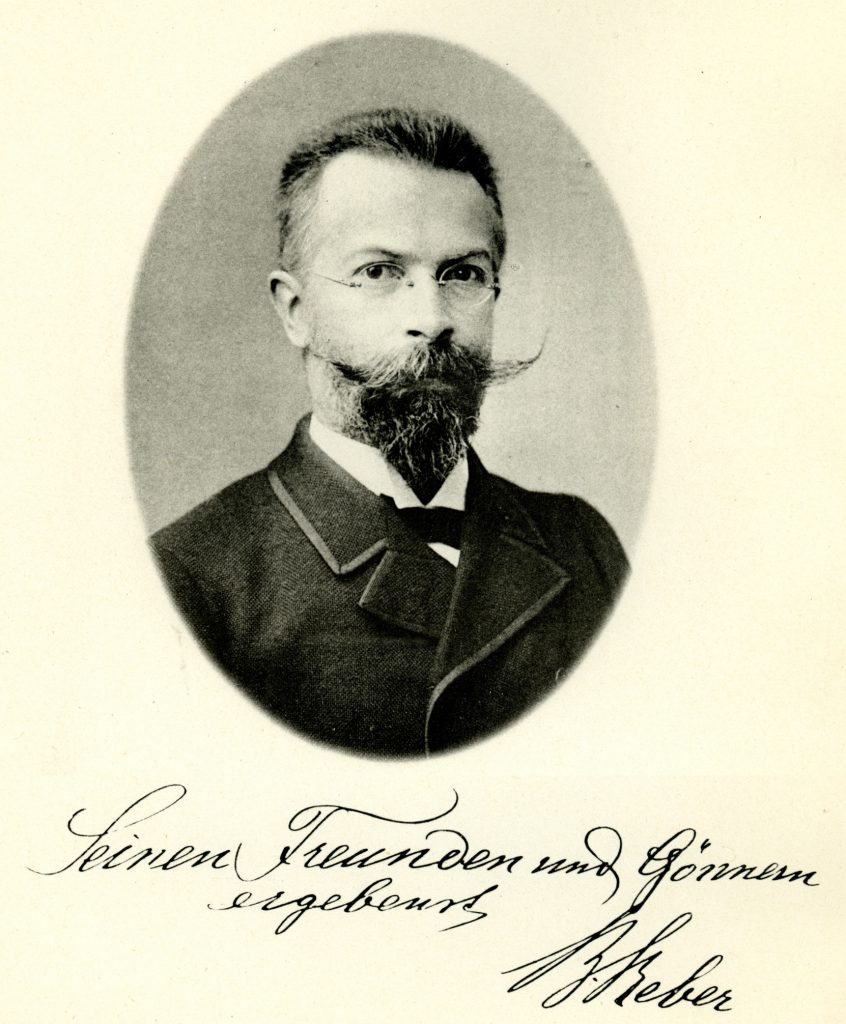

Burkhard Reber (1848–1926) wurde in Benzenschwil (AG) in einer bescheidenen Bauernfamilie geboren. Schon in jungen Jahren interessierte er sich aufgrund seines wachen Geistes und seiner Neugier für Naturwissenschaften, sammelte Fossilien und legte einen kleinen botanischen Garten an. Trotz aller Opfer, die dies mit sich brachte, meldeten seine Eltern ihn in der Sekundarschule in Muri an, wo er einen der Gründer des Schweizer Alpenvereins, den Chemiker Theodor Simmler, kennen lernte, der sein erster Mentor werden sollte. Nach und nach weiteten sich seine Interessen auf Archäologie und Geschichte aus. Im Jahr 1886 entdeckte der junge Burkhard die Überreste einer römischen Villa in der Nähe von Muri, die später von den zuständigen Stellen ordnungsgemäss erforscht wurden. Trotz der Ratschläge seiner Lehrer, die ihn zu einer Karriere als Lehrer drängten, entschied sich der junge Mann, der sich unwiderstehlich von den Naturwissenschaften angezogen fühlte, Apotheker zu werden.

So begann er 1868 eine Lehre in einer Apotheke in Weinfelden, seine Freizeit widmete er der Botanik. Bei seinen aufmerksamen Streifzügen durch die umliegende Region entdeckte er in den Mooren von Heimenlachen (TG) die Überreste einer prähistorischen Siedlung. Dieser Fund brachte ihn in Kontakt mit dem berühmten Zürcher Prähistoriker Ferdinand Keller (1800–1881), mit dem er bis zu seinem Lebensende korrespondierte, und zudem lieferte ihm seine Entdeckung Ausgangsmaterial für seine ersten Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Archäologie. Von 1872 bis 1874 hielt sich Reber in Neuchâtel auf, wo er seine propädeutischen Prüfungen ablegte. Nach einem ersten Semester an der Universität Straßburg setzte er sein Studium an der Universität Zürich fort, wo er 1877 das Apothekerdiplom erwarb.

1879 ernannte die Verwaltung des Genfer Kantonsspitals Burkhard Reber zum Leiter der Apotheke, die sie gerade innerhalb des Unternehmens geschaffen hatte. Die bescheidene Entlöhnung, die er bei seinem Dienstantritt erhielt, sollte durch das Versprechen ausgeglichen werden, dass er nach einem Jahr Probezeit befördert würde, sofern der neue Chefapotheker in der Lage sein würde, beim Einkauf von Medikamenten erhebliche Einsparungen zu erzielen. Es wurde ihm sogar eine Stelle an der Universität in Aussicht gestellt. Trotz greifbarer Einsparungen im ersten Jahr seiner Tätigkeit sollten all diese Versprechungen ins Leere laufen. Reber hatte die Kosten gesenkt, indem er einige Präparate selbst herstellte und vor allem zentral einkaufte. Damit schaffte er das alte System der Medikamentenbeschaffung durch Ausschreibungen ab, sehr zum Missfallen der örtlichen Vermittler, Klinikchefs und Apotheker, die davon profitiert hatten und die bald alle möglichen Widerstände gegen seine innovativen Initiativen hervorriefen. So geschehen auch mit seinem Projekt zur Schaffung einer Staatsapotheke für alle Krankenhäuser, das er dem Grossen Rat vorlegte und das für immer in den Schubladen der Staatskanzlei versanden sollte. 1885 machte sich Reber, der von seiner anstrengenden und frustrierenden Tätigkeit erschöpft war, selbstständig und eröffnete eine Apotheke am Boulevard James-Fazy. Obwohl er nun sein eigenes Firmenschild besass, legte er weiterhin Wert auf den wissenschaftlichen Aspekt seines Berufs und nicht auf die kommerzielle Komponente: In seiner Apotheke war kein einziges Werbeplakat zu sehen. Er widmete sich der Forschung und der Veröffentlichung von Publikationen im Bereich der Pharmazie. Gleichzeitig leitete er die internationale Zeitschrift für Pharmazie und Therapie, Le Progrès – Der Fortschritt, die er mitbegründet hatte.

Aufgrund der Empfehlungen des Vierten Internationalen Kongresses für Hygiene und Demografie, der 1882 in Genf stattfand, war Reber massgeblich an der Gründung der Genfer Gesellschaft für Feuerbestattung beteiligt sowie an der Förderung der Einäscherung auf nationaler und internationaler Ebene. Im Jahr 1889 erkrankte er an einer akuten Form der Influenza, die zu schweren Herzkomplikationen führte. Reber musste sich dazu entschliessen, seinen Posten als Redakteur aufzugeben, vier Jahre später gab er auch seine Apotheke auf.

Da ihm seine Ärzte zu längeren Aufenthalten in höheren Lagen rieten, nutzte er die Gelegenheit zu Studienexkursionen im Wallis, wo er weitere archäologische Entdeckungen machte. Nach seiner Ankunft in Genf im Jahr 1879 hatte Reber seine ursprüngliche Neugier für die Frühgeschichte weiter gepflegt und die Region Genf, aber auch das Wallis, die Waadt, Savoyen und den französischen Jura erkundet.

Die wohl markantesten und nachhaltigsten Spuren hinterliess Burkhard Reber auf dem Gebiet der Pharmaziegeschichte, einer Disziplin, die gerade gegen Ende des 19. Jahrhunderts aufkam. Die umfassendste Bibliografie seiner Schriften in den verschiedensten Bereichen findet sich in dem Buch, das Peter Jaroschinsky 1988 über ihn verfasste.

Entsprechend seiner schon als Kind entwickelten Sammelleidenschaft führte sein Interesse an der Geschichte der Pharmazie und Medizin – nach eigenen Angaben ab 1868 (Reber 1905/1, 130) – zu einer Anhäufung alter Gegenstände und Dokumente aus der Pharmazie, aber auch aus den Bereichen Medizin, Physik, Chemie, Botanik und Zoologie. Von seinen Kollegen oft belächelt oder zumindest missverstanden, wird sein leidenschaftliches Engagement als Sammler als das Werk eines Pioniers der Pharmaziegeschichte in die Annalen eingehen.

1893, im selben Jahr in dem er seine Apotheke aufgeben musste, feierte Reber das 25-Jahr-Jubiläum seines Abschlusses in Pharmazie. Zahlreiche Kollegen aus dem In- und Ausland versammelten sich, um ihm eine eigens für diesen Anlass geprägte Gedenkmedaille und ein Glückwunschalbum zu überreichen. Gerührt von dieser Anerkennung entschloss sich der Jubilar, seine Sammlungen mit der Öffentlichkeit zu teilen. Die «Exposition historique de médecine et de pharmacie» wurde vom 26. Dezember 1893 bis zum 9. März 1894 im Musée des arts décoratifs in Genf gezeigt (Reber 1905/1, 133). Die Gazette de Lausanne (26. Dezember 1893, S. 2) präzisierte in ihrem Bericht über die Veranstaltung, dass sie in den Räumlichkeiten der École d’horlogerie stattgefunden hätte und auf die Initiative der Société des arts et métiers zurückzuführen sei. Mit rund 420 Objekten bildete die Abteilung der Apothekengefässe aus Fayence und Porzellan das für den Besucher beeindruckendste Ensemble, wie einige in den Ausstellungsräumen aufgenommene Fotografien zeigen (Reber 1909/1, Abb. nach S. 4, Abb. nach S. 8 – Heger 1908). Die Präsentation umfasste auch 194 Glasflaschen, 37 Mörser, 140 Laborinstrumente aus verschiedenen Materialien, Reise- und Hausapotheken, 800 Exemplare antiker Drogen, mehr als 500 Stiche, zahlreiche Manuskripte und eine reiche Bibliothek mit 800 Bänden aus allen Epochen (Reber 1909/1, 11 und 12).

Wie das Echo in über 50 Zeitungen und Fachzeitschriften der damaligen Zeit im In- und Ausland belegt, waren die von Reber gesammelten Dokumente ein bemerkenswertes Ensemble und eine Pionierleistung für die aufkommende Pharmaziegeschichte (erst 1883 hatte beispielsweise die Direktion des Germanischen Museums in Nürnberg den Grundstein für eine neue Abteilung für Pharmaziegeschichte gelegt). Eine besondere Ehre für Reber war der Besuch seines ehemaligen Lehrers, des Schweizers Friedrich August Flückiger (1828–1894), Professor für Pharmazie an der Universität Straßburg, der trotz seines hohen Alters aus Genf angereist war. Flückiger lieferte einen ausführlichen und lobenden Bericht über die Ausstellung in der Berliner Apotheker-Zeitung, in dem er sich vor allem für die alten Bücher, Manuskripte und andere Bilddokumente interessierte, die der Sammler zusammengetragen hatte. Der Artikel endet mit einer nachdrücklichen und dankbaren Würdigung von Rebers selbstlosem Einsatz für die Förderung der Geschichte der Pharmazie. Der bedeutende Gelehrte äusserte auch den Wunsch, dass die Sammlung eines Tages von den Genfer Behörden übernommen werden möge, um ihren Fortbestand zu sichern (Flückiger 1894, Ausschnitt zitiert in Reber 1905/1, 131).

Einige Objekte aus Rebers Sammlung waren 1896 in den Vitrinen der Schweizerischen Landesausstellung in Genf zu sehen. Eine Auswahl von etwa 120 Stücken wurde 1898 in Düsseldorf im dortigen Kunstgewerbemuseum gezeigt unter dem Titel «Historische Ausstellung. Naturwissenschaft und Medizin». Die Ausstellung wurde im Rahmen der 70. Zusammenkunft der Deutschen Gesellschaft für Naturforscher und Ärzte organisiert (Jaroschinsky 1988, 204–208: Abdruck eines Auszugs aus dem Katalog; die Leihgaben Rebers – fast ausschliesslich Keramikgefässe – tragen die Nummern 844–965). Kurz darauf traten die Organisatoren des Ersten Russischen Medizinkongresses, der 1901 in Moskau stattfinden sollte, an Reber heran, in der Hoffnung, seine Sammlung bei dieser Gelegenheit ausstellen zu können. Der Sammler lehnte die Einladung ab, schickte jedoch ein Album mit grossformatigen Fotografien, die einen Teil seiner Schätze zeigten.

Das Schicksal der Sammlung

Wie man sieht, war die Sammlung nun über die Landesgrenzen hinaus bekannt, und Rebers Position in der Republik wurde weiter gestärkt. Nach seiner Mitgliedschaft im Genfer Stadtrat wurde er 1904–1907 als Abgeordneter in den Grossen Rat gewählt. 1908 wurde er zum Konservator des kantonalen epigraphischen Museums ernannt und 1913 berief ihn die Universität zum Privatdozenten für Archäologie.

Die Genfer Behörden hingegen scheinen sich nicht um das Schicksal seiner Sammlung gekümmert zu haben, sodass Reber, der mit einer zunehmend ungemütlichen finanziellen Situation konfrontiert war, bald in Erwägung zog, sie zum Verkauf anzubieten. Paul Röthlisberger identifizierte in den Akten der Nationalbibliothek einen Verkaufskatalog, der 1907 vom berühmten Zürcher Antiquitätenhändler Heinrich Messikommer herausgegeben worden war, doch das Dokument selbst blieb unauffindbar. In den Archiven des Musée Ariana fanden wir eine Fotokopie der vier einleitenden Seiten des Katalogs, der laut Inventarkarte der Nationalbibliothek offenbar 55 Seiten umfasste. Das Heft mit dem Titel «Katalog hervorragender Sammlungsstücke. Sammlung von Glasgemälden des 13. bis 15. Jahrhunderts, Öfen, Möbel, etc. Das B. Reber’sche Medizin-pharmaceutische Museum in Genf. Auktion Zunfthaus zur Meise durch H. Messikommer» beginnt mit einer Bekanntmachung, dass sich eine Reihe von Objekten aufgrund ihrer Grösse oder weil sie sich noch im Haus des Verkäufers befanden, nicht für einen öffentlichen Verkauf eigneten, Messikommer aber ordnungsgemäss berechtigt war, sie in die Transaktionen aufzunehmen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Verkauf nie stattgefunden hat. Tatsächlich zeigt eine der Abbildungen auf den Einleitungsseiten eine Auswahl von sieben italienischen Fayencetöpfen, die wir alle in der aktuellen Sammlung wiedergefunden haben (Unil MH-RE-43, Unil MH-RE-44, Unil MH-RE-154, Unil MH-RE-155, Unil MH-RE-156, Unil MH-RE-157 und Unil MH-RE-188).

In den folgenden Jahren unternahm Reber offenbar mehrere Versuche, seine Sammlung unterzubringen. 1913, am Tag ihrer Gründung, beschloss die Société française d’histoire de la pharmacie, eine Subskription für einen möglichen Erwerb der Genfer Sammlung zugunsten des Musée historique de l’École supérieure de pharmacie in Paris zu starten (Bulletin de la Société d’histoire de la pharmacie 3, 1913, 47 – Ibidem, 173–174, 1962, S. 285). Die Subskription war kein grosser Erfolg und das Projekt wurde mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs endgültig aufgegeben. Im Frühjahr 1914 veröffentlichte Reber einen Leserbrief im Journal de Genève unter dem Titel «Collection médico-pharmaceutique» (Ausgabe vom 10. März, S. 4): «In der letzten Zeit haben sich die Zeitungen sehr mit meiner Sammlung beschäftigt […] Herr Dr. Louis Reutter, Privatdozent an unserer Universität, hat freundlicherweise die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Thema geweckt. Seine Bemühungen zielen darauf ab, diese 1868 begonnene Sammlung in unseren akademischen Einrichtungen und Museen zu konservieren. Ähnliche Versuche wurden 1893 unternommen, als ich im Musée des arts décoratifs eine öffentliche Ausstellung organisierte, die mehrere Monate dauerte […]» – Es folgen Auszüge aus lobenden Beurteilungen von Genfer Persönlichkeiten und von Professor Flückiger – «Der Wunsch, die Sammlung zu erhalten, hat sich bis heute nicht erfüllt. Auch ich hätte es vorgezogen, wenn diese Sammlung in Genf geblieben wäre. Aber da man heute Schritte unternimmt, um sie in der Schweiz zu erhalten, schliesse ich mich dem mit Genugtuung an. Dass sie doch in der Schweiz bleibt, war mein ständiger Gedanke». Wir wissen noch nichts über die Schritte, auf die Reber anspielt. Laut einem Artikel, den Anne-Françoise Hebeisen anlässlich der Eröffnung des Reber-Saals im Schloss Nyon im Mai 1987 veröffentlichte, hatte der Sammler eine Zeit lang gehofft, seine Sammlung für 100.000 Franken an das Schweizerische Nationalmuseum zu verkaufen, ein Betrag, der für die Züricher Institution offenbar zu hoch war (Gazette de Lausanne vom 8. Mai 1987, S. 19). Die Journalistin gibt nicht an, wann diese Gespräche stattgefunden haben.

Das Schicksal der Sammlung wurde erst 1922 festgelegt, als die Universität Lausanne beschloss, sie mit Unterstützung der Société vaudoise de pharmacie und dank der Bemühungen von Dr. Ernest Wilczek, dem Direktor der École de pharmacie, zu erwerben (Gazette de Lausanne vom 15. Oktober 1922, S. 4). Der Erwerb erfolgte im Rahmen der für das folgende Jahr geplanten Feierlichkeiten zum zweifachen 50-jährigen Bestehen der École de pharmacie und der Société vaudoise de pharmacie. Am 16. Juli 1923 begannen die Feierlichkeiten tatsächlich mit einem Besuch der Sammlung Reber, die nunmehr Eigentum der Universität war und in den Räumlichkeiten des Laboratoriums für Botanik im Palais de Rumine untergebracht war (Feuille d’avis de Lausanne vom 17. Juli 1923, S. 14 und 15 – La Revue vom selben Tag, S. 1). Die Gegenleistung, die der Sammler erhielt, bestand aus einer einmaligen Zahlung von 15.000 Franken und einer jährlichen Lebensrente von 5.500 Franken, die ihm ein von materiellen Sorgen befreites Alter sichern sollte (Jaroschinsky 1988, 50). Burkhard Reber konnte diesen neuen finanziellen Komfort nicht lange geniessen, er verstarb am 9. Juni 1926.

So verschwand eine schillernde Figur, ein neugieriger und vielseitiger Geist, ein integrer und um das Gemeinwohl bemühter Mann des Fortschritts und ein mehr oder weniger strenger Wissenschaftler (vor allem in seinen Arbeiten zur Archäologie)… wie der Verfasser des Nachrufs im Journal de Genève vom 11. Juni 1926 (S. 6) betonte: «Zu vielen seiner Arbeiten haben die Gelehrten zweifellos einige Vorbehalte. Vielleicht fehlte es Reber ein wenig an Methode und kritischem Denken. Nichtsdestotrotz hat er sich in der Geschichtswissenschaft verdient gemacht und wird die Erinnerung an einen ausgezeichneten Mann, einen unermüdlichen Schaffer mit enzyklopädischem Geist, der neugierig auf alle Dinge war, einen Gelehrten, der originell und witzig in seinen Äusserungen, hilfsbereit und der öffentlichen Sache verpflichtet war, hinterlassen».

Relativ schnell stellte die Sammlung im Palais de Rumine ein Platzproblem dar. 1932 wurde die Vereinigung Alt-Lausanne aufgefordert, über die Neugestaltung ihres Museums im Rahmen eines Projekts zur Vergrösserung und Modernisierung der Institution auf dem Gelände der Gefängnisse des alten Bistums nachzudenken. Die Wünsche des Vereins umfassten einen etwa 100 Quadratmeter grossen Raum, der der Heilkunde und Pharmazie in Lausanne gewidmet sein sollte und in dem insbesondere die Sammlung Reber, die sich im Besitz der Universität befand, untergebracht werden sollte (Gazette de Lausanne vom 25. Mai 1932, S. 4). Diese Idee wurde nie verwirklicht und die Sammlung blieb bis 1937 im Palais de Rumine ausgestellt, bevor sie in Depots eingelagert wurde und für ein Vierteljahrhundert in Vergessenheit geriet.

Um die Jahreswende 1962 trat die École de pharmacie an Edgar Pelichet heran, den Konservator des archäologischen und historischen Museums von Nyon, in der Hoffnung, in seiner Institution, die nun als das Waadtländer Keramikmuseum wahrgenommen wurde, einen Heimathafen und einen Ausstellungsort für die Sammlung zu finden. In einem Brief an die Stadtverwaltung von Nyon vom 12. Januar 1962 erklärte Pelichet, dass der Schritt der Universität unter anderem durch «Proteste von Personen, die diese Sammlung kennen» motiviert sei und dass die Sammlung «als einzigartig in Europa gelte». Die wichtige Sammlung würde dem Museum, ohne Kosten für die Stadt, eine zusätzliche Attraktivität verleihen; aus diesem Grund schlug er der Stadtregierung vor, einer Hinterlegung auf unbestimmte Zeit zuzustimmen (Gemeindearchiv der Stadt Nyon, Inv. R.693). Die Sammlung wurde in den folgenden Monaten nach Nyon gebracht, und Pelichet, unterstützt von einem Komitee unter dem Vorsitz von Dr. Joris, einem Zahnarzt in Nyon und Liebhaber der Medizingeschichte, beeilte sich, sie im Rahmen der Ausstellung «Alchimistes, apothicaires et médecins d’autrefois», die vom 16. Juni bis 16. September 1962 im Schloss von Nyon gezeigt wurde, zur Geltung zu bringen (Journal de Genève vom 31. Juli 1962, S. 9; Tribune de Lausanne vom 18. Juni 1962, S. 9). Neben einigen Leihgaben von Privatpersonen wurden vor allem Objekte aus den Beständen des Medizinhistorischen Museums Zürich und der Sammlung Reber gezeigt, darunter eine Auswahl von 169 Keramikgefässen. Die Beschreibungen, Zuordnungen und Datierungen der Keramik sind oft aus der Luft gegriffen (Nyon 1962)!

Laut Lydia Mez, die von 1970 bis 1980 Kuratorin des Pharmazie-Historischen Museums in Basel war, hatte Pelichet Mitte der 1970er-Jahre den Traum, auf der Grundlage der Sammlung Reber ein Westschweizer Apothekenmuseum zu gründen. Er soll sich an einen Schweizer Pharmakonzern gewandt haben, um die Finanzierung des Projekts zu sichern, doch das Projekt geriet schliesslich ins Stocken (Mez 1985, 92). Als 1979 in der Schweiz – in Basel und Lausanne – der Internationale Kongress zur Geschichte der Pharmazie stattfand, bot sich Pelichet eine weitere Gelegenheit, die Sammlung wieder in Erinnerung zu rufen, indem er ihr eine zweite Sonderausstellung widmete, die in vier Räumen des Schlosses untergebracht war und die die Kongressteilnehmer am 19. Juni besuchten (Bericht über den Kongress von Pierre Julien, in: Revue d’histoire de la pharmacie, XXVI, 242, 1979, 191–196, mit zwei Fototafeln, die verschiedene Vitrinen der Ausstellung abbildeten). Die Ausstellung war natürlich von Mai bis Ende August für die breite Öffentlichkeit zugänglich (24 Heures vom 25. Mai 1979, S. 21).

Nach der Ausstellung kehrte die Sammlung in die Lagerräume zurück, geriet aber nicht in Vergessenheit. Die Behörden von Nyon, die sich nun ihrer Bedeutung als Kulturerbe bewusst waren, beschlossen, die Sammlung zu untersuchen und zu inventarisieren. Mit dieser Aufgabe wurde 1981 eine der besten Expertinnen des Landes, Lydia Mez, betraut, die kurz zuvor ihre Stelle am Museum in Basel aufgegeben hatte. Die Idee eines «permanenten Museums zur Geschichte der Pharmazie», das in den Mauern des Schlosses untergebracht werden sollte, tauchte wieder auf (Nouvelle Revue de Lausanne vom 19. Dezember 1986, S. 9). Das ehrgeizige Projekt führte schliesslich zur Einrichtung eines Saals für die Reber-Sammlung, in dem vor allem die schönsten Exemplare von Apothekengefässen aus Keramik in einem eigens dafür restaurierten Möbel gezeigt werden sollten. Der Reber-Saal wurde im Mai 1987 eingeweiht (24 Heures vom 8. und 9. Mai 1987, S. 24 – Jaroschinsky 1988 veröffentlicht drei Ansichten der neuen Einrichtung: Abb. 19–21) und 1999 wieder abgebaut, als das Schloss für die Öffentlichkeit geschlossen wurde, um Platz für die Renovierungsarbeiten zu schaffen, die bis 2006 dauern sollten. Da das neu ausgerichtete Konzept des Museums es leider nicht erlaubte, die Sammlung zu integrieren, befindet sich die Sammlung Reber seither in den Lagerräumen und die Objekte, aus denen sie sich zusammensetzt, werden nur gelegentlich und sehr unvollständig gezeigt. Im Jahr 2013 beispielsweise stellte der Konservator des Schlosses, Vincent Lieber, einen der Schwerpunkte der Reber-Sammlung vor: die sizilianischen Fayencen. Unter dem Titel «Ein sizilianischer Sommer. Alte Majoliken und zeitgenössische Kunst» inszenierte er eine visuelle Welt, in der sich Apothekengefässe aus dem 17. und 18. Jahrhundert, sizilianische und neapolitanische Fliesen aus dem 16. und 19. Jahrhundert aus einer Privatsammlung und Eindrücke aus dem heutigen Sizilien durch die Werke von sechs zeitgenössischen bildenden Künstlern aufeinandertrafen (Lieber und Ryf 2013).

Die Keramik in der Sammlung Reber

Burkhard Reber hat uns keinen Katalog seiner Sammlung hinterlassen, aber er veröffentlichte ausgewählte Stücke in einer Reihe von illustrierten Artikeln, die 1905/06 in der in Genf herausgegebenen Zeitschrift Journal des collectionneurs erschienen, insbesondere im Bereich der Keramik (Reber 1905/2 und /3; Reber 1906/1 bis /3). 1909 fasste er diese Artikel, ergänzt durch einige unveröffentlichte Texte, in einem Heft mit dem Titel «Betrachtungen über meine Antiquitätensammlung aus der Sicht der Geschichte der Medizin, Pharmazie und Naturwissenschaften» (Reber 1909/1) zusammen, während die Wiener Pharmazeutische Post eine komprimierte deutsche Version der gleichen Artikel (Reber 1909/2, 1910/1) sowie einen unveröffentlichten Beitrag über österreichisch-ungarische und spanische Apothekengefässe (Reber 1910/2) veröffentlichte. Im Jahr 1920 erschienen in einer anderen Genfer Zeitschrift, Pages d’art, noch zwei grosszügig illustrierte Artikel, die sich vorwiegend Rebers italienischen Majoliken widmeten (Reber 1920/1 und /2).

Im Allgemeinen und gemessen an unserem heutigen Wissen sind die Zuordnungen und Datierungen, die der Sammler zu seinen Keramiken vornimmt, oft falsch. Reber trifft hier keine Schuld: Seine Kommentare spiegeln lediglich den Stand der Dinge zu seiner Zeit wider, einen Stand, dessen Lückenhaftigkeit er als erster bedauerte: «In der Tat gibt es in der Kunstgeschichte keinen schwierigeren Teil als den der Keramik im Allgemeinen und für viele Länder im Besonderen, vor allem für das Mittelalter und die Antike. Selbst für die relativ moderne Periode fehlen oft exakte Studien oder auch nur einfache Hinweise» (Reber 1905/2, 165). Wenn man seine Veröffentlichungen von 1905/06, 1909 und 1920 vergleicht, sieht man übrigens, dass sich seine Beurteilung ein und desselben Objekts ändern konnte, dass der Sammler sich über die Entwicklung des Wissens offenbar auf dem Laufenden hielt, und das in manchmal sehr speziellen Bereichen.

Rebers Kommentare sind in der Regel äusserst knapp gehalten. Wir wissen praktisch nichts über die Herkunft der Stücke und darüber, wie er sie erworben hat. Die wenigen Ausnahmen betrafen Objekte aus alten Apotheken in der Schweiz und Objekte mit einem Sammlerzeichen, in diesem Fall das des bekannten Budapester Keramikliebhabers und Sammlers Imre Pekár (siehe unten).

Unter die erste Kategorie fallen die Winterthurer Fayencetöpfe aus dem späten 17. Jahrhundert, die zu den wertvollsten Exemplaren der Sammlung zählen. Die drei Apothekengefässe, sehr wahrscheinlich hergestellt in der Werkstatt von David Pfau II (Unil MH-RE-354, Unil MH-RE-355, Unil MH-RE-356), stammen aus einer alten Apotheke in Payerne. Reber war in diesem speziellen Fall relativ gut informiert, da er angibt, dass ein Teil des Mobiliars dieser Apotheke um 1850 auf dem lokalen Markt durch eine Altwarenhändlerin zu Spottpreisen verkauft worden sei. Ein Genfer Antiquitätenhändler habe einen Teil davon aufgekauft, um sie unter anderem an Reber, an das Musée Ariana und das Musée de Genève zu verkaufen (Reber 1906/2, 235). Was die beiden Deckeltöpfe anbetrifft, für die bis heute weder in öffentlichen Sammlungen noch in der Literatur Entsprechungen bekannt sind (Unil MH-RE-351 und Unil MH-RE-352), so sollen sie aus einer alten Apotheke in Moudon stammen.

Neben diesen leicht identifizierbaren Exemplaren enthält die Sammlung mehrere Beispiele aus alten Apotheken des Landes, für die Reber eine Schweizer Herkunft vorschlug. Diese Zuschreibungen bleiben jedoch sehr problematisch, da es keine Möglichkeit gibt, sie mit einer der bislang bekannten Produktionen in Verbindung zu bringen. Der erste Typ besteht aus zwei «pots canon» (Unil MH-RE-337; Unil MH-RE-338) und zwei Apothekengefässen (Unil MH-RE-339; Unil MH-RE-340) die aus einer hochwertigen Produktion stammen, versehen mit einem für das Ende des 18. Jahrhunderts typischen polychromen Blumendekor in Aufglasurmalerei. Diese Serie ist mit zwei Apothekengefässen im Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel zu vergleichen, für die wir zusammen mit Rudolf Schnyder eine Zuschreibung an die Manufaktur von Andreas Dolder in Beromünster (oder Luzern, ab 1780 – Ceramica CH, t. I, pl. 92, No. 5 und 6 – MAHN AA 3337; MAHN AA 3338) vorschlugen. Sowohl für diese beiden Töpfe als auch für die vorliegende Serie schliesst Jacques Bastian eine Zuordnung zu Ostfrankreich aus und tendiert zu einer Schweizer Herstellung. Peter Ducret, der derzeit beste Kenner der Schweizer Fayencen, steht einer solchen Hypothese sehr skeptisch gegenüber. Reber selbst gab an, dass die Objekte aus Sitten stammten (ohne zu sagen, ob er sich auf eine alte Apotheke in Sitten bezog oder ob er sie einfach bei einem Händler in Sitten gekauft hatte – Reber 1906/2, 236). Nachdem er eine lokale Produktion in Betracht gezogen hatte, schlug er vor, die Gruppe einer Manufaktur in Mailand zuzuschreiben (Reber 1909/2), bevor er schliesslich Beromünster erwähnte (Reber 1920/2).

Die Sammlung enthält drei weitere Fayence-Typen, die Reber vage der «Zentralschweiz» zuordnet und die nach heutigem Wissensstand noch rätselhafter sind: Eine Gruppe von fünf Albarelli mit Dekor aus Scharffeuerfarben (Inglasurmalerei) aus einer alten Apotheke in Zofingen (Unil MH-RE-343; Unil MH-RE -347); zwei pots canons von relativ ähnlicher, aber nicht identischer Machart aus einer ehemaligen Apotheke in Aarau, ebenfalls mit Inglasurmalerei verziert (Unil MH-RE-265; Unil MH-RE-350) und schliesslich eine mit Aufglasurmalerei dekorierte Vase aus dem Kanton Aargau (Unil MH-RE-346). Auch in diesen Fällen sehen die Experten keine Verbindung zu französischen oder deutschen Produkten.

Ebenfalls im Bereich der Schweizer Fayence konnte dank Peter Ducret ein bisher völlig unbekannter Objekttyp aus der Produktion der Manufaktur in Zürich-Schooren aus den Jahren 1770 bis 1780 identifiziert werden (Unil MH-RE-24; Unil MH-RE-25).

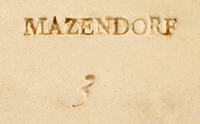

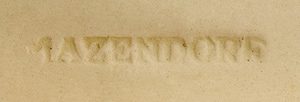

Wie bereits angekündigt, tragen siebzehn Fayencen auf der Unterseite des Fusses eine Inschrift in schwarzer Tinte, die in der Regel den Namen Imre Pekár, den Begriff «Patika» (ungarisch für «Apotheke»), einen Ortsnamen und seltener das Datum des Erwerbs (zwischen 1904 und 1908) enthält. Ein Beispiel für eine Inschrift von Pekárs Hand findet sich unter Unil MH-RE-434.

Imre Pekár (1838–1923) war ein ungarischer Ingenieur, der durch seinen Beitrag zur Verbesserung des industriellen Mühlenwesens internationale Bekanntheit erlangte. Seine Sammlung von Apothekengefässen, die er etwa zur gleichen Zeit wie Reber aufbaute, war unter ungarischen Keramikliebhabern sehr bekannt. 1922 wurde sie offenbar bei einer öffentlichen Versteigerung im Museum Ernst in Budapest kurz vor seinem Tod aufgelöst, wie aus dem Katalog der Versteigerung der Sammlung von Dr. Urai László im Jahr 2012 hervorgeht, aus der einige Objekte von Pekár stammten (Nagyházi Auktionskatalog, Budapest, Auktion 192, 23. Mai 2012, 48 – abgerufen auf fr. calameo.com/read/002416380d75f7f48a066).

Die Objekte aus Pekárs Sammlung gelangten zwischen 1908 und 1909 in Rebers Besitz, also lange vor der Auflösung im Jahr 1922. Es ist daher gut möglich, dass die beiden Sammler persönliche Kontakte unterhielten, beispielsweise um Stücke auszutauschen. Im Jahr 1909 kündigte Reber in der Wiener Zeitschrift Die Pharmazeutische Post einen Artikel über 40 «kürzlich erworbene» Töpfe an (Reber 1909/2, 25). Der Beitrag erschien bereits 1910 unter dem Titel «Standgefässe alter Apotheken aus Österreich-Ungarn und Spanien» (Reber 1910/2). Die meisten Objekte, die eine Inschrift von Pekárs Hand tragen, werden darin beschrieben oder sogar abgebildet. Die Gruppe aus der ungarischen Sammlung umfasste vor allem Fayencen, die in Ungarn, der Slowakei oder Böhmen hergestellt wurden, sowie zwei Porzellanstücke aus Wien und einige italienische Fayencen, die in Istrien oder Triest gefunden wurden.

Von den etwa 460 inventarisierten Keramikobjekten in der Sammlung von Burkhard Reber haben wir zwölf Porzellan- und etwa 50 Steingutobjekte gefunden, der Rest sind Fayencen. Etwas mehr als die Hälfte dieser Fayencen stammt aus Italien, die französische Produktion ist mit etwa 60 Stücken vertreten und der Rest verteilt sich auf die Schweiz, Deutschland, Spanien, Delft oder Ungarn. Bei gut 40 Objekten war es nicht möglich, eine auch nur annähernd zutreffende geographische Herkunft zu bestimmen, da ihre Formen und ihre rudimentären, nur blau bemalten Verzierungen zu einfach waren.

Die Reber-Sammlung ist sehr uneinheitlich und spiegelt nicht immer die anspruchsvolle Auswahl eines Ästheten oder eines anspruchsvollen Liebhabers alter Keramik wider. Neben einigen bemerkenswerten Exemplaren und einer ansehnlichen Gruppe von Stücken guter Qualität gehören viele Objekte zu den üblichen, sich manchmal wiederholenden und oft «unpersönlichen» Produktionen; hier überwiegt eindeutig der Standpunkt des Pharmaziehistorikers, für den eine alte pharmakologische Inschrift ebenso wichtig sein kann wie der eigentliche Wert einer Töpferware. Sein Blick war nicht der eines Liebhabers schöner Objekte. Man sollte sich auch an Rebers begrenzte finanzielle Mittel erinnern, zu einer Zeit, als einige hochkarätige Produktionen, insbesondere im Bereich der italienischen Majolika, bereits beträchtliche Preise erzielen konnten.

Einige Ankäufe, wie die Gruppe von Stücken, die er von Pekár erworben hatte, sind wahrscheinlich durch das Bestreben motiviert, eine möglichst vollständige geografische Sortierung in seiner Sammlung zusammenzustellen. Andere hingegen scheinen einfach aus einer Gelegenheit heraus entstanden zu sein, wie die Gruppe von etwa 100 Vasen, die 1889 im Tessin erworben wurde (Reber 1906/2, 236 und 237). Davon sind nur noch 22 Exemplare in der heutigen Sammlung vorhanden (Unil MH-RE-122; Unil MH-RE-125; Unil MH-RE-135; Unil MH-RE-136; Unil MH-RE-144; Unil MH-RE-145), darunter viele moderne Kopien von Modellen aus dem 18. Jahrhundert.

Apropos Kopien: Rebers italienisches Kontingent enthält einen beträchtlichen Anteil an modernen Stücken, die in einem alten Stil gestaltet wurden: etwa 60 von insgesamt 220 Stücken. Einige davon sind offensichtliche Fälschungen, insbesondere diejenigen, die ein falsches Datum tragen (z. B. Unil MH-RE-61; Unil MH-RE-152; Unil MH-RE-147; Unil MH-RE-88; Unil MH-RE-93). In den meisten anderen Fällen ist die Qualität der Objekte jedoch nicht so eindeutig: Sie wurden nicht unbedingt entworfen, um den Käufer zu täuschen; diese Imitationen können durchaus dazu gedient haben, eine alte Garnitur wieder aufzufüllen, es sei denn, der eine oder andere Apotheker des 19. Jahrhunderts war bei der Wahl seiner Berufsausstattung einfach dem historistischen Geschmack erlegen.

Etwa zwanzig Fayencen – hauptsächlich italienische – können ins 16. Jahrhundert datiert werden. Das 17. Jahrhundert ist mit etwa 50 Stücken vertreten, während das 18. Jahrhundert mit über 200 Stücken die grösste Gruppe stellt.

Unter den Majoliken aus dem 16. Jahrhundert ist der Albarello aus Faenza mit Porträtmedaillon und Trophäendekor besonders hervorzuheben. Das Apothekengefäss aus Fayence ist eines der wenigen Exemplare dieses relativ häufig vorkommenden Typs, das ein Datum (1555) trägt, was es zu einem Referenzstück für italienische Spezialisten macht (Unil MH-RE-160A). Ebenfalls aus Faenza stammen zwei Albarelli, die ungefähr aus der gleichen Zeit stammen und schöne Beispiele für einen anderen klassischen Typ darstellen, der mit Medaillons mit religiösen Themen und einem «a quartieri»-Motiv verziert ist, in diesem Fall eine Kreuzigung und das Martyrium des heiligen Laurentius (Unil MH-RE-171; Unil MH-RE-172). Obwohl es sich nicht um ein pharmazeutisches Gefäss im eigentlichen Sinne handelt, ist diese interessante Kanne aus der Produktion der «Bianchi» (weisses Fayencegeschirr) von Faenza (Unil MH-RE-244) zu erwähnen, die leider im oberen Teil unvollständig ist, aber mit einem hochwertigen «a compendiario»-Dekor verziert ist, das laut unserer Expertin Raffaella Ausenda an den berühmten «Meister des V-Services» erinnert.

Drei weitere Albarelli gehören zu der umfangreichen Produktion von Apothekengefässen, die der venezianischen Werkstatt von Mastro Domenico in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zugeschrieben wird, mit ihrem klassischen Dekor aus Medaillons, die Heilige darstellen und sich von einem blauen Hintergrund mit mehrfarbigen Pflanzenmotiven abheben (Unil MH-RE-124; Unil MH-RE-176; Unil MH-RE-177). Ebenfalls aus dem auslaufenden Jahrhundert stammt dieses Gefäss von Castelli, das zu einer bekannten Serie gehört, die in der Literatur gut dokumentiert ist, ausser dass die Apotheke, die den Auftrag erteilt hat, noch nicht ausfindig gemacht werden konnte (Unil MH-RE-26). Aus der gleichen Zeit stammt dieser Albarello, der zur Typologie der auf einem hellblauen Emailhintergrund («a berettino») gemalten Dekor gehört, der hier durch einen gelben und ockerfarbenen Löwenkopf hervorgehoben wird. Sehr wahrscheinlich verweist der Dekor auf ein Apothekenschild (Unil MH-RE-63). Dieser Ornamentstil, der sich durch zweifarbige (hell- und dunkelblaue) Blätterranken auszeichnet, war von Venetien bis Latium weit verbreitet, sodass eine genaue Zuordnung nicht immer möglich ist; in diesem Fall schwankt Raffaella Ausenda zwischen Rom und Pesaro. In einem ähnlichen Stil sind auch zwei Chevrette und ein Albarello mit Wappen zu finden, die wahrscheinlich aus Rom und aus derselben Apotheke stammen (Unil MH-RE-58; Unil MH-RE-59; Unil MH-RE-60).

Der gängige «a berettino»-Stil mit zweifarbigen Blätterrankenmotiven hielt sich bis ins 17. Jahrhundert. Die Sammlung enthält etwa 15 dieser späteren Beispiele, die alle aus Werkstätten in der Region um Rom oder in Mittelitalien stammen (z. B. Unil MH-RE-62; Unil MH-RE-67; Unil MH-RE-66; Unil MH-RE-72).

Eine der interessantesten Objektgruppen sind die sizilianischen Fayencen aus dem 17. und 18. Jahrhundert mit ihren mehrfarbigen Dekoren, die von Malstilen abgeleitet sind, die im 16. Jahrhundert in den berühmtesten Zentren der Halbinsel entwickelt wurden, wie die figürlichen Medaillons auf Trophäenhintergrund (inspiriert von Faenza – wie auf Unil MH-RE-160A – oder Casteldurante) oder die Medaillons auf blauem Grund mit mehrfarbigen, bescheidenen Pflanzenmotiven (inspiriert von Venedig – z. B. Unil MH-RE-124). Der erste Dekortyp wurde insbesondere von den Werkstätten in Palermo übernommen, bevor er in freierer Form von den Fayenceherstellern in Sciacca oder Burgio weitergeführt wurde. Die palermitanische Linie ist in der Sammlung durch fünf Fayencen vertreten, darunter ein erstklassiges Exemplar aus der Werkstatt von Cono Lazzaro, das höchstwahrscheinlich von Andrea Pantaleo bemalt wurde, eine Vase, die auf 1607 datiert ist und das Zeichen der Werkstatt trägt, was sie zu einem der meistzitierten Objekte in der Fachliteratur macht (Unil MH-RE-188). Drei Albarelli aus der konkurrierenden Werkstatt von Filippo Passalacqua zeigen etwas weniger sorgfältig ausgeführte Versionen desselben dekorativen Musters (Unil MH-RE-179; Unil MH-RE-183; Unil MH-RE-186). Die Reber-Sammlung enthält auch Beispiele für sehr spontane Interpretationen derselben Medaillons mit Trophäenhintergrund, wie sie von den Handwerkern in Sciacca und Burgio angeboten wurden (Unil MH-RE-178; Unil MH-RE-181; Unil MH-RE-182; Unil MH-RE-184).

Die aus Venedig stammenden Blumendekore auf blauem Grund, mit oder ohne Medaillons, wurden in Sizilien, in Caltagirone (Unil MH-RE-175; Unil MH-RE-165; Unil MH-RE-211), aber auch in Gerace in Kalabrien (Unil MH-RE-164; Unil MH-212; Unil MH-RE-166; Unil MH-RE-210) übernommen und mit Anpassungen ausgeführt.

In der Sammlung sind natürlich auch Fayencen mit blauem Dekor aus Ligurien, insbesondere aus Savona, vertreten. Sie zählten zu den häufigsten Produktionen im auslaufenden 17. Jahrhundert. Besonders hervorzuheben sind zwei Albarelli und drei Chevrettes mit einer Darstellung der Heiligen Dreifaltigkeit – wahrscheinlich ein Apothekenemblem – aus der Manufaktur Chiodo in Savona (Unil MH-RE-47; Unil MH-RE-50) sowie ein erstklassiges Beispiel für einen Dekor im «orientalisch-naturalistischen» Stil aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts (Unil MH-RE-77).

Zu den «gängigen» Produkten gehören etwa 25 Beispiele mit einem sehr einfachen blauen Dekor, der an Friese mit eirunden Verzierungen erinnert («a ovuli»-Motiv), eine Art von Gefässen, die zwischen dem späten 17. und dem späten 18. Jahrhundert in den norditalienischen Apotheken weit verbreitet war (z. B. Unil MH-RE-94; Unil MH-RE-115; Unil MH-RE-111).

Unter den Dekoren mit polychromer Aufglasurmalerei sind zwei Gefässe und drei Deckeltöpfe zu erwähnen, ausgeführt von der Manufaktur Finck in Bologna im Auftrag der Apotheke der Erben Beretti Marzi, die im Borghetto von San Francesco in Bologna zwischen 1765 und 1792 nachgewiesen ist (Unil MH-RE-422; Unil MH-RE-417; Unil MH-RE-420).

Unter den französischen Fayencen ist zunächst eine grosse Vase aus Nevers aus dem ersten Viertel des 18. Jahrhunderts zu erwähnen, von der uns Reber berichtet, dass sie aus einer Apotheke in Carouge stammte (Unil MH-RE-1). Die anderen Töpfe, die diesem grossen Fayence-Zentrum zugeschrieben werden können, sind alle sehr einfach hergestellt und der Dekor besteht in der Regel aus einer Kartusche mit zwei sich kreuzenden blauen Blattzweigen, wobei die Kartusche manchmal als Rahmen für eine pharmazeutische Inschrift dient (z. B. Unil MH-RE-376; Unil MH-RE-279; Unil MH-RE-321; Unil-MH-RE-281; Unil MH-RE-285; Unil MH-RE-233). Die Sammlung enthält etwa dreissig Beispiele dieses Typs, bei denen die Zuordnung zu Nevers nur hypothetisch sein kann, da diese Typologie in ganz Zentralfrankreich und bis in die Franche-Comté weit verbreitet war.

Das interessanteste Objekt aus der französischen Gruppe ist ein Topf aus der Pariser Werkstatt von Louis-François Ollivier, um 1800 (Unil MH-RE-427). In der verzierten Kartusche, die normalerweise eine pharmakologische Inschrift einrahmen würde, liess der Fayencehersteller seinen Namen mit der Angabe «à Paris» malen; diese Besonderheit weist auf den einzigartigen Status dieses Objekts hin. Ollivier war ein sehr erfindungsreicher Keramiker, der ab 1791 mehrere Patente anmeldete. Es ist gut möglich, dass unser Topf mit seinem ungewöhnlichen doppelten Boden ein Prototyp oder ein Demonstrationsobjekt war, das zu Werbezwecken für dieses innovative Modell verwendet wurde.

Unter den wenigen Fayencen aus dem 18. Jahrhundert, die Deutschland zugeschrieben werden können, sind vor allem drei Vasen hervorzuheben, die aus einem bekannten Auftrag der Hanauer Manufaktur für die Frankfurter Apotheke «À la Tête d’Or» stammen (Unil MH-RE-430; Unil MH-RE-431; Unil MH-RE-432). Die anderen zehn Beispiele, die wir der deutschen Gruppe zugeordnet haben, sind wiederum von so einfacher Typologie (mit sehr einfachen, blau bemalten Dekoren), dass es generell unmöglich ist, sie einer bestimmten Manufaktur zuzuordnen.

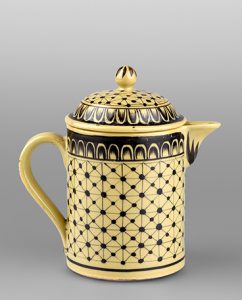

Von den 52 Steingutobjekten der Sammlung sind 42 schweizerischer Herkunft, die hauptsächlich aus den verschiedenen Manufakturen in Nyon und Carouge stammen. Dieser kleine Korpus, der nur acht Formen umfasst, die bislang noch nie veröffentlicht worden waren, stellt eine Referenzgruppe von höchster Bedeutung für die Erforschung der Steinzeugproduktion in der Genferseeregion dar – ein Kapitel, das noch viele Grauzonen birgt …

Von der Manufaktur Dortu & Cie in Nyon ist eine gedeckte, urnenförmige Sockelvase auf einer quadratischen Sockelleiste zu erwähnen, die eindeutig durch ihre Marke gekennzeichnet ist (Unil MH-RE-407). Man beachte übrigens die beiden reliefartigen Griffe in Form von hängenden Ringen, ein wiederkehrendes Motiv der Manufaktur, insbesondere bei der Herstellung von Porzellan. Dieselbe Sockelleiste und der hängende Ring finden sich auch auf einer Chevrette, die ebenfalls mit einer Marke versehen ist (Uni MH-RE-465); hier ist der Flaschenhals mit Auflagendekor in Form eines ausgeschnittenen Blattmotivs zu erwähnen. Dieses Merkmal – in einer anderen Version – sowie der Hängering und der Sockel auf einer quadratischen Sockelleiste sind auf einer anderen, nicht markierten, aber mit einem gemalten Dekor verzierten Chevrette zu finden (Unil MH-RE-300), die wir der gleichen Manufaktur zuordnen. Ein drittes Gefäss, diesmal mit einem Doppelhals und ohne Markierung, weist ein ähnliches Reliefmuster an der Halsbefestigung auf (Unil MH-RE-522). Dieses Gefäss gehört offensichtlich zu einer anderen formalen Familie als die vorherigen Beispiele, wir schreiben es jedoch der gleichen Manufaktur zu, aufgrund eines Vergleichs mit einem Gefäss aus «terre étrusque» – mit einem Henkel und einem einzigen Hals – im Schweizerischen Landesmuseum in Zürich (Inv. LM-24253). Beide Gefässe haben dieselbe Urnenform, das gleiche Reliefband unter der Schulter und denselben Halstyp. Das Beispiel aus dem Nationalmuseum, das bisher als «Kaffeekanne» bezeichnet wurde, ist unserer Meinung nach ein Apothekengefäss. Wir wussten aus den Geschäftsbüchern der Manufaktur, dass Dortu & Cie diese Art von Gefässen aus «terre étrusque» herstellte, aber wir wussten bislang nicht, wie sie aussehen könnten

Die Sammlung umfasst neun Exemplare von pots canons mit eiförmigem Korpus, ein Modell, das insbesondere in den Beständen des Musée Ariana und des Château de Nyon belegt ist. Drei Beispiele weisen gedruckte Etiketten mit dem Firmennamen der Apotheke Monnier in Nyon auf (Unil MH-RE-438), andere Exemplare sind ohne Etiketten, haben aber noch ihren Originaldeckel (Unil MH-RE-1077). Da kein Beispiel markiert ist, schlagen wir dennoch vor, dieses Modell der Manufaktur Robillard & Cie zuzuschreiben, insbesondere aufgrund der Daten, an denen die Apotheke Monnier aktiv war. Zwei weitere, bisher unveröffentlichte Formen tragen hingegen die Marke Robillard: ein urnenförmiger pot canon (Unil MH-RE-1064) und eine urnenförmige Chevrette (Unil MH-RE-438A).

Wir postulieren auch für den zylindrischen Deckeltopf Unil MH-RE-259 einen Ursprung in Nyon, eine Grundform, die vor allem den Manufakturen von Carouge zugeschrieben wurde. Das Pharmazie-Historische Museum in Basel bewahrt einen Topf desselben Typs mit der Aufschrift «Pom. de Lausanne» auf (Buchners epispastische Salbe, auch Lausanner Salbe genannt), ein Medikament, das offenbar bereits in den frühen 1830er-Jahren in pharmakologischen Abhandlungen auftauchte. Angesichts der Qualität des blauen Pigments wären wir geneigt, dieses Gefäss Robillard oder sogar der Ära Delafléchère zuzuschreiben.

Im Bereich des Steinguts aus Carouge enthält die Sammlung Reber zwei Exemplare eines bekannten Modells eines zylindrischen Topfs (Unil MH-RE-388), von dem das Musée Ariana sechs Exemplare aufbewahrt, die traditionell Carouge zugeschrieben werden. Keines der Objekte aus dieser Serie trägt eine Marke. Die Farbnuancen – insbesondere das zarte Grün – würden uns dazu veranlassen, sie der Manufaktur von Dortu zuzuschreiben. Die gleichen farblichen Merkmale und die Qualität der Schrift veranlassen uns, dasselbe für eine unveröffentlichte Form eines pot canon zu tun (Unil MH-RE-216).

Die Produktion der Manufaktur Baylon wird durch ein klassisches Beispiel eines zylindrischen Deckeltopfs repräsentiert, wie ihn das Musée Ariana in mehreren Exemplaren besitzt (Unil MH-RE-384). Die Sammlung umfasst ausserdem etwa zwanzig zylindrische Töpfe weit verbreiteter Qualität ohne Dekor, die leider alle ihren Deckel verloren haben. Einer von ihnen trägt die Ritzmarke «Baylon» in kursiver Schrift, nach unserem Wissen ein einmaliges Phänomen (Unil MH-RE-1082). Vier weitere Töpfe haben die gleiche Form, bestehen aber aus einem anderen Material, das weisser und härter als herkömmliches Feinsteinzeug ist: kaolinhaltiges Feinsteinzeug, auch «opakes Porzellan» genannt, eine Innovation, die Antoine Baylon um 1853 in Carouge einführte. Alle vier Gefässe weisen eine blau unterlegte Marke mit der Erwähnung «Porcelaine opaque» und den Buchstaben «B» oder «AB» auf (Unil MH-RE-1042; Unil MH-RE-1044). Antoine Baylon leitete das Familienunternehmen zwischen 1843 und 1866 allein.

Übersetzung Stephanie Tremp

Bibliographie:

Flückiger 1894

Friedrich August Flückiger, Die historische pharmaceutisch-medicinische Sammlung des Apothekers Burkhard Reber in Genf. Apotheker-Zeitung (Berlin) 2/31-35, 1894, 289-293, 297-300, 305-307, 315-317, 325-327.

Heger 1908

Hans Heger, Die historische pharm.-mediz. Sammlung des Apothekers Burkhard Reber in Genf (Tiré à part d’un article paru dans: Apothekenbilder von Nah und Fern, IV. Heft, Vienne, 1908, 65-74). In: Die historische parm.-mediz. Sammlung des Apothekers Burkhard Reber in Genf. Vienne 1910, 4-12.

Jaroschinsky 1988

Peter Jaroschinsky, Burkhard Reber (1848-1926). Ein Vorläufer der schweizerischen Parmaziegeschichte. Quellen und Studien zur Geschichte der Pharmazie 47. Stuttgart 1988.

Lieber et Ryf 2013

Vincent Lieber et Alexia Ryf (éd.), Un été sicilien. Majoliques anciennes et art contemporain, cat. d’exposition, Château de Nyon, 21 juin-27 octobre 2013.

Mez 1985

Lydia Mez, Burkhard Reber: A pharmacist-collector and his collection. Pharmacy in History 27/2, 90-95.

Nyon 1962

Exposition: Alchimistes, médecins, apothicaires d’autrefois. Objets relatifs à l’histoire de la médecine et de la pharmacie et meubles anciens, cat. d’exposition, Château de Nyon, juin-septembre 1962.

Röthlisberger 1977

Paul Röthlisberger, Burkhard Reber, Genf (1848-1926), und sein Beitrag zur Geschichte der Medizin und Pharmazie. Gesnerus. Swiss journal of the history of medicine and sciences 34, 213-231.

Röthlisberger 1979

Paul Röthlisberger, Le pharmacien Burkhard Reber, Genève (1848-1926). Sa vie et son apport à l’histoire de la pharmacie et la médecine. Médecine et hygiène 1338, 2329-2334.

Reber 1905/1

Burkhard Reber, Histoire de la médecine, de la pharmacie et des sciences naturelles. Journal des collectionneurs 11, juin 1905, 129-134.

Reber 1905/2

Burkhard Reber, Vases pharmaceutiques en faïence et majoliques italiennes. Journal des collectionneurs 14, octobre 1905, 165-168.

Reber 1905/3

Burkhard Reber, Vases pharmaceutiques en faïence et majoliques italiennes II. Journal des collectionneurs 15, novembre 1905, 181-184.

Reber 1906/1

Burkhard Reber, Poteries pharmaceutiques de France, Belgique, Allemagne, Autriche, etc. Journal des collectionneurs 18, février 1906, 221-223.

Reber 1906/2

Burkhard Reber, La poterie suisse. Journal des collectionneurs 19, mars 1906, 234-237.

Reber 1906/3

Burkhard Reber, Suite des faïences, flacons de pharmacie en verre et récipients en bois. Journal des collectionneurs 20, avril 1906, 246-247.

Reber 1909/1

Burkhard Reber, Considérations sur ma collection d’antiquités au point de vue de l’histoire de la médecine, la pharmacie et les sciences naturelles. Genève 1909 (Recueil des tirés à part des articles Reber 1905/1-3 et 1906/1-2, enrichi de quelques textes inédits).

Reber 1909/2

Burkhard Reber, Die Standgefässe der alten Apotheken (Tiré à part d’un article paru dans Die Pharmazeutische Post, Vienne, 42, 1909, 893-901). In: Die historische pharm.-mediz. Sammlung des Apothekers Burkhard Reber in Genf. Vienne 1910, 13-25.

Reber 1910/1

Burkhard Reber, Einzelheiten aus dem Innern der ehemaligen Apotheken und Laboratorien (Tiré à part d’un article paru dans Die Pharmazeutische Post, 43, 1910, 509-516). In: Die historische pharm.-mediz. Sammlung des Apothekers Burkhard Reber in Genf. Vienne 1910, 27-33.

Reber 1910/2

Burkhard Reber, Standgefässe alter Apotheken aus Österreich-Ungarn und Spanien (Tiré à part d’un article paru dans Die Pharmazeutische Post, 43, Vienne, 1910, 69-75, 709-714). In: Die historische pharm.-mediz. Sammlung des Apothekers Burkhard Reber in Genf. Vienne 1910, 34-37.

Reber 1913

Burkhard Reber, Quelques objets du Musée Reber. Bulletin de la Société d’histoire de la pharmacie 2 (Paris), 17-20.

Reber 1918

N.N., À propos de l’anniversaire de Burkhard Reber (Tiré à part du journal Le Genevois). Genève 1918.

Reber 1920/1

Burkhard Reber, Quelques pièces de majoliques italiennes et d’autres faïences de ma collection. Pages d’art. Revue mensuelle suisse illustrée, avril 1920, 105-128.

Reber 1920/2

Burkhard Reber, Quelques pièces de majoliques italiennes et d’autres faïences de ma collection. Deuxième série. Pages d’art. Revue mensuelle suisse illustrée, septembre 1920, 275-290.