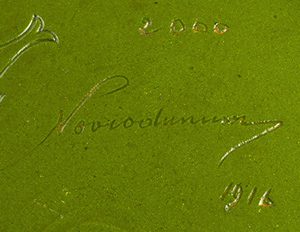

Roland Blaettler 2019

Für die beiden historischen Steingutfabriken in Nyon, die im 19. Jahrhundert rund zehn verschiedene Firmennamen trugen, wies die bisher publizierte Dokumentation grosse Lücken auf. Wir haben versucht, diese Lücken möglichst gut zu schliessen, indem wir verschiedene Bestände des Gemeindearchivs Nyon, wie etwa die Protokolle der Gemeinde, konsultiert haben. Für die jüngste Zeit haben wir eine Fülle an wertvollen Informationen in der Waadtländer Presse gefunden, namentlich über die Plattform «Scriptorium», die von der Bibliothèque cantonale et universitaire in Lausanne verwaltet wird. Allerdings ist die Zeit für solche Nachforschungen bei einem Projekt wie dem unseren zwangsläufig begrenzt, und wir mussten uns häufig auf Stichproben beschränken. In diesem Bereich, der offensichtlich weniger prestigeträchtig ist als die Porzellanbranche und der noch viele Unklarheiten birgt, bräuchte es systematischere Archivrecherchen und eine Erweiterung des Forschungsfelds.

Der erste Versuch, die Geschichte des Steinguts von Nyon zu skizzieren, war ein nicht unterzeichneter Artikel im Journal de Nyon vom 6. und 11. April 1893 mit dem Titel «Industrie de Nyon: La porcelaine et la poterie à Nyon». Verfasst hat den Text Jules Michaud, Direktor der Manufacture de poteries fines, des Unternehmens, das direkt von der alten Porzellanmanufaktur abstammte. Michaud stützte sich damals auf die nicht sehr ergiebigen Archive der Manufaktur, die heute im Gemeindearchiv von Nyon lagern (ACN, R 810, Fonds Fernand Jaccard – diese Archivschachtel umfasst ebenfalls das Typoskript von Michauds kleiner Studie). Enthalten sind hauptsächlich eine Reihe von notariellen Urkunden zu bestimmten Eigentumsübertragungen an der Spitze der Manufaktur oder zum Erwerb von Grundstücken im 19. Jahrhundert. Spätere Dokumente betreffen ausschliesslich Vorgänge zur Anstellung von Albert Jaccard als Direktor im Jahr 1936.

Aloys de Molin geht eher kurz auf das Kapitel der Steingutproduktion in Nyon ein. Er beschreibt die Reorganisation der Porzellanmanufaktur, als Dortu und seine Gesellschafter 1809 beschlossen, selbst in die Steingutproduktion einzusteigen. De Molin dokumentierte insbesondere die Liquidation der Manufaktur im Jahr 1813, die Gründung der neuen Gesellschaft und die sich ausschliesslich dem Steingut widmete unter dem Namen «Bonnard et Cie», sowie den Eintritt von Jean-Louis Robillard ins Unternehmen. Dabei stützte er sich auf das erwähnte Unternehmensarchiv (De Molin 1904, 74–79).

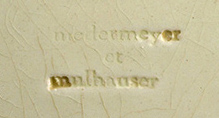

Thérèse Boissonnas-Baylon interessiert sich in ihrem Beitrag aus dem Jahr 1918 unter dem Titel «Faïenceries et faïenciers de Lausanne, Nyon et Carouge» ausschliesslich für die Geschichte ihrer Vorfahren, der Familie Baylon, in der Genferseeregion. Sie hat als Erste zu diesem Thema systematische Nachforschungen in den kantonalen Archiven des Kantons Waadt sowie in den kommunalen Archiven von Lausanne und Nyon angestellt. Auch heute noch basiert unser Wissen über die erste Steingutmanufaktur, seit sich Moïse II Baylon in Nyon niedergelassen hatte bis zum Tod von Georges-Michel de Niedermeyer, hauptsächlich auf ihrer Arbeit (Boissonnas-Baylon 1918, 69–83).

1985 versuchte Edgar Pelichet ein komplettes Bild der Steingutindustrie in Nyon zu zeichnen. Seine Studie umfasste auch die Gegenwart bis zur Schliessung der Manufacture de poteries fines im Jahr 1978. Der Autor stützte sich stark auf die Arbeiten seiner Vorgänger und auf Aussagen ehemaliger Mitarbeiter der verschiedenen Unternehmen, ohne genaue Referenzen zu den verschiedenen Quellen vorzulegen. Das Werk von Pelichet enthält so viele ungenaue Angaben und Fehler, dass es nur mit grösster Vorsicht verwendet werden kann (Pelichet 1985/2).

Wir haben die Geschichte der verschiedenen Steingutmanufakturen, die es in Nyon zwischen dem Ende des 18. und dem 20. Jahrhundert gegeben hat, in drei Perioden aufgeteilt: die erste Manufaktur (siehe «Nyon, Die Steingutmanufakturen [1]) – die zweite Manufaktur und die Manufacture de poteries fines de Nyon SA.

Die zweite Manufaktur:

– Dortu & Cie, 1807-1813

– Jean-André Bonnard & Cie, 1813-1814/18

– Robillard et Cie, 1818-1832/33

– Période Delafléchère, 1833 (?)-1845

– François Bonnard, 1845-1859

– Bonnard & Gonin, 1859-1860

– Manufacture de poteries S. A., 1860-1917

– Zusammenarbeit mit Pflüger Frères et Cie, 1878-1883

– Zusammenarbeit mit Nora Gross,

Dortu & Cie, 1807-1813

Dortu & Cie, 1807-1813 in CERAMICA CH

Die von Jacob Dortu geleitete Porzellanfabrik litt im Laufe ihrer Geschichte unter einer bedauerlichen Diskrepanz zwischen dem Produktionsvolumen und dem Absatz der Produkte: Investitionen, Lagerbestände und Schulden stiegen ständig an, aber der Umsatz hielt nicht Schritt. Im Jahr 1801 wurde das alte Unternehmen aufgelöst und ein neues gegründet («Dortu, Soulier, Monod & Cie»). Ein damals erstelltes Fabrikbuch (Livre de fabrique) gab eine klare Einschätzung der Situation und empfahl, die Aktivitäten auf «günstigere» Produkte auszurichten und «aufwändige Muster nur zur Verzierung und zur Ausstattung des Ladens» herzustellen (Archives du Château de Nyon, Inv. 4189). Parallel zu dieser Neuausrichtung der Porzellanproduktion bemühte sich Jacob Dortu um die Entwicklung anderer, preiswerterer Produkte, inspiriert von den Entwicklungen in der englischen Keramikindustrie, vor allem bei Wedgwood in Etruria (Staffordshire).

Seit Anfang der 1790er-Jahre versuchte Dortu, sich durch den Vertrieb von Wedgwoods Produkten, vor allem Steingut und Steinzeug, zusätzliche Einnahmequellen zu sichern. Um die Zukunft besorgt, begann er sein eigenes Sortiment zu diversifizieren, indem er günstigere Produkte anbot in der Hoffnung, damit ein breiteres Publikum zu erreichen. Dabei liess er sich weitgehend von den Innovationen der englischen Keramikindustrie inspirieren.

«Terre étrusque» – Die erste von der Fabrik eingeführte Neuheit war sogenannte «etruskische Erde», die sich durch einen dichten und feinen rotbraunen Scherben auszeichnete. Bei dieser Art Keramik, einem unglasierten Schrühbrand, wurde der Ton bei einer hohen Temperatur gebrannt, um ihn möglichst undurchlässig zu machen. Eine chemische Analyse zur Frage der Porösität dieses Produkts steht noch aus, aber man ist versucht, es mit jüngerem, industriell hergestellten Feinsteinzeug zu vergleichen (Anmerkung Andreas Heege: In der deutschsprachigen Archäologie gehört diese Keramik zum Steingut, international wird sie auch als „english industrial ceramics“ oder „red stoneware“ klassifiziert). Die Verzierungen sind ausnahmslos mit schwarzer Glasurfarbe aufgetragen, was dieser Produktion ein Aussehen verleiht, das offensichtlich an griechisch-römische Töpferwaren erinnern soll. Die figürlichen Dekorationen sind immer, oft etwas unbeholfen, als «antike» Szenen gestaltet.

In den Rechnungsbüchern erscheint diese Produktion 1807 unter dem Oberbegriff «Töpferwaren». Auch spezifischere Bezeichnungen wie «Ägyptische Keramik» oder «Nankin» finden sich unter dieser Überschrift, die sich wahrscheinlich auf unterschiedliche Farbtöne beziehen. Die letztgenannte Bezeichnung könnte sich auf einen beigegelben Scherben beziehen, den wir in ein oder zwei Fällen vorgefunden haben (Das entspräche dann etwa der englischen „caneware“, Ergänzung Andreas Heege).

Die uns überlieferten Exemplare dern «terre étrusque» sind relativ selten. In formaler Hinsicht verwendete Dortu im grossen Ganzen die geläufigen Porzellanformen, insbesondere für Tassen, Schalen und Teekannen sowie für einige Zuckerdosen (MHPN MH-FA-3098; MHPN MH-FA-3063; MHPN MH-2013-13; MHPN MH-FA-1357; MHPN MH-FA-1280; MHPN MH-FA-3062; MHPN MH-FA-1356; MY EPM.Alim.71).

Für andere Zuckerdosen sowie für die verschiedenen Milch-, Wasser- und Rahmkannen entwarf er neue Profile, die im Allgemeinen runder und fliessender waren (MHPN MH-FA-3095; MHPN MH-FA-3096; MHPN MH-FA-1267; MHPN MH-FA-3065; MHPN MH-1995-60). Reliefauflagen, zum Beispiel am Ansatz der Henkel, sind selten (MHPN MH-FA-3096).

In den Rechnungsbüchern der Manufaktur wurden unter der Rubrik «Töpferwaren» auch offensichtlich anspruchsvollere oder dekorativere Formen erwähnt, wie «etruskische Vasen», «vases à tremper» (?), «Zwiebeltöpfe» oder «grosse, hornförmige Wandvasen» und sogar «Apothekengefässe». Pelichet beschreibt eine Vase mit zwei Henkeln in Form eines weiblichen Maskarons, ein Objekt, das er angeblich im Museum von Nyon vorfand, das wir aber nicht wiederfinden konnten (Pelichet 1985/2, Abb. S. 25). Das Schweizerische Nationalmuseum in Zürich bewahrt eine bauchige, urnenförmige Kanne, mit Sockel und röhrigem Ausguss, die als «Kaffeekanne» bezeichnet wird (SNM LM-24253). Wir sind versucht, sie als «Chevrette» (Apothekengefäss) zu bezeichnen, in Analogie zu einer anderen Steingut-Chevrette, die kürzlich in der Sammlung Reber entdeckt wurde (Unil MH-RE-522). Die Zürcher «Kaffeekanne» ist sehr schwer, unserer Meinung nach zu schwer für ein Tischservice. Sollte sich unsere Ansicht bestätigen, hätten wir das erste Apothekengefäss aus «Terre étrusque» identifiziert, eine Spezialität.

Die Rechnungsbücher enthalten nur Daten für die Jahre 1807 und 1808. Angesichts der angegebenen Mengen ist es offensichtlich, dass diese Produktion ein begrenztes Phänomen blieb.

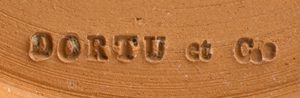

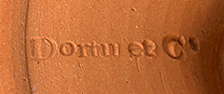

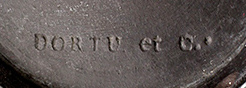

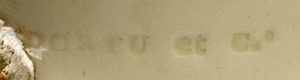

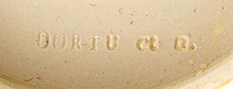

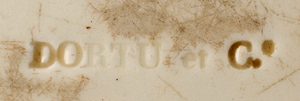

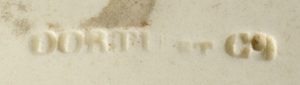

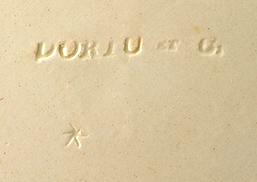

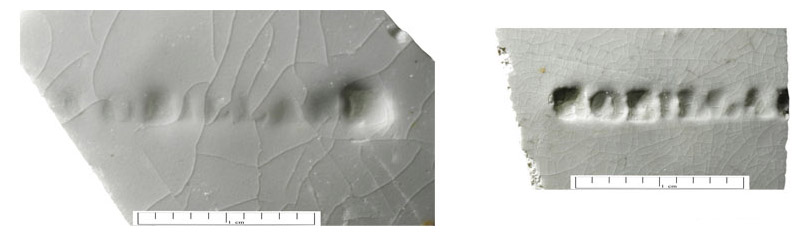

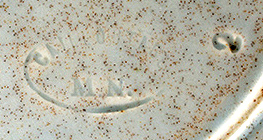

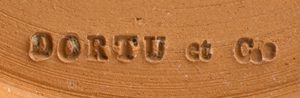

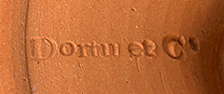

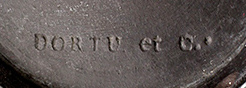

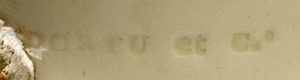

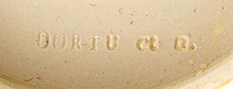

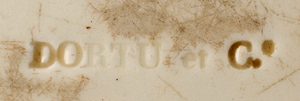

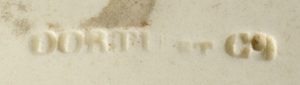

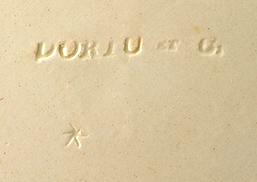

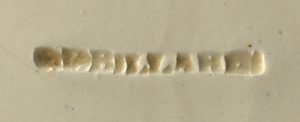

Die Gefässe in «terres étrusques» trugen in der Regel die Blindmarke «DORTU et Cie» (MHPN MH-FA-1280) oder «Dortu et C.e» (MHPN MH-FA-3095).

Schwarzes Steingut (Grès fin noir) – Dortu versuchte sich auch an schwarzem Feinsteinzeug (bzw. Steingut), dessen Ton in der Masse gefärbt und nach dem Vorbild von Wedgwoods Black basalt bzw. Basaltware geformt wurde (MHPN MH-FA-1365; MHPN MH-FA-1364). Die Produktion begann offenbar zur gleichen Zeit wie die der «terres étrusques». Obwohl die wenigen bekannten Exemplare dieses schwarzen Steinguts gut ausgeführt und schön sind, wurde diese Produktion wahrscheinlich aus wirtschaftlichen Gründen bald wieder aufgegeben, da das Herstellungsverfahren zu komplex und zu teuer war. Die Rechnungsbücher enthalten einige seltene Erwähnungen von «schwarzer Keramik», insbesondere mit «rotem Dekor».

Die wenigen Blindmarken, die auf schwarzem Steinzeug gefunden wurden, übernehmen die Bezeichnung «DORTU et C.e» (MHPN MH-FA-1365).

Steingut – Es war offensichtlich Dortus Hauptziel, das Vorzeigeprodukt der modernen englischen Keramik, „creamware“ – Steingut (in der Fabrik «terre de pipe»/«Pfeifenerde» genannt, modern: «white-bodied industrial earthenware»), zu imitieren. Laut dem Bericht, der bei der Auflösung der Fabrik im Jahr 1813 erstellt wurde (siehe unten), war die Produktion offenbar erst ab 1809, nach mehreren Jahren kostspieliger Experimente, rentabel.

In der Zwischenzeit hatte das Unternehmen eine weitere Umstrukturierung erfahren: Am 1. Januar 1809 wurde die ehemalige einfache Gesellschaft durch eine Aktiengesellschaft ersetzt. In den Statuten der Firma «Dortu, Soulier, Doret & Cie» vom 9. Dezember 1808 ist ihr Zweck eindeutig festgelegt: Herstellung und Verkauf von Porzellan, «terre[s] de pipes» und «poteries étrusques» (Bonnard 1934/1, 115).

Das Ergebnis der Forschungen von Dortu war sehr überzeugend: ein Produkt, das in jeder Hinsicht mit dem besten europäischen Steingut der damaligen Zeit vergleichbar war. Und Dortu scheute keine Mühen, um seine Produkte attraktiv zu gestalten.

Er entwickelte mitunter komplexe Formen wie Körbe mit durchbrochener Wandung, Sockelvasen mit mascaronförmigen Henkeln oder Vases cornets (MHPN MH-FA-1053; MBS 1908.38).

Auf dem Gebiet des gemalten Dekors entwickelte er eine ganze Reihe von Motiven, von nüchternen Pflanzenfriesen – in Anlehnung an bestimmte Wedgwood-Dekore (MHPN MH-FA-3070) – bis hin zu einfarbigen Landschaften, die in den französischen Fabriken jener Zeit sehr verbreitet waren (MHPN MH-FA-4102). Zudem kreierte er Dekore mit einer bemerkenswerten Beherrschung der Polychromie, die in den Nyoner Fabriken des 19. Jahrhunderts unerreicht bleiben sollten (MHPN MH-FA-1053; MHPN MH-FA-4100).

Dortu brachte auch Umdruckdekore an, wahrscheinlich vor seinen Konkurrenten in Carouge, mit Motiven von Schweizer Trachten oder Ansichten von römischen Monumenten (MHPN MH-FA-2288; MHPN MH-FA-2289; MHPN MH-FA-1803; MHPN MH-FA-2290).

Das bei der Liquidation der Fabrik im Januar 1813 erstellte Inventar weist einen Bestand an Steingut im Wert von über 25 361 Livres aus gegenüber 3585 Livres an «terres étrusques» und 85 326 Livres an Porzellan. Es wird davon ausgegangen, dass das Porzellan mit Sicherheit aus einer mehr als vierjährigen Produktion stammte (Archives du Château de Nyon, inv. 4193).

Im selben Jahr zog Jacob Dortu nach Carouge, um dort gemeinsam mit seinem Schwiegersohn Bernard Henri Veret und dessen Neffen Auguste Bouverot ein neues Unternehmen zu gründen. Zunächst war seine Produktion in Carouge derjenigen der Jahre in Nyon sehr ähnlich. In vielen Fällen ermöglichen es die Blindmarken («Dortu et C.e» in Nyon – «Dortu, V. et B.» oder «Dortu, Veret et Ce» in Carouge), die Produkte von dem einen oder anderen Standort zu unterscheiden.

Verschiedene Gefässtypen mit einem kleinen Boden, wie Schalen, Tassen oder Sahnekännchen, haben jedoch unabhängig vom Herstellungsort keine Marke. In solchen Fällen ist eine klare Zuteilung nicht immer möglich. Wir sind uns nicht sicher, ob z.B. die Tasse mit dem Kornblumenmotiv, das wohl in die gleiche Linie wie das Motiv auf Porzellan gehört (MCAHL 31645), tatsächlich aus Nyon stammt.

Es stammt zweifellos von Dortu, aber das betreffende Motiv wurde in seinem Unternehmen in Carouge identisch übernommen (MCAHL 30018bis; MHPN MH-FA-1826; MCAHL 29314bis; MCAHL 30072; MCAHL 30080). Stücke, die sowohl eine Marke von Dortu in Nyon als auch ein Kornblumenmotiv zeigen, sind selten: Das Nationalmuseum besitzt eine zylindrische Teekanne und eine urnenförmige Zuckerdose auf einem Sockel (SNM LM-22841.1; LM-22841.2).

Das Steingut von Dortu ist in der Regel mit den gleichen Marken versehen wie die «terres étrusques»: «Dortu et C.e» (MHPN MH-FA-3180) oder «DORTU et C.e» (MHPN MH-FA-3070). Bemerkenswert sind auch die Varianten «DORTU ET C.e» (MHPN MH-FA-1803), «DORTU et C.» (MHPN MH-FA-4100) und «DORTU ET C.» (Versalien in Kursivschrift) (MHPN MH-FA-4101).

Die letztgenannte Variante ist nur auf Tellern zu finden und wird oft von eingestempelten Herstellungszeichen in Form eines Kreises oder Sternchens begleitet. In diesem Stadium der Forschung verfügen wir nicht über genügend Vergleichsdaten, um diese verschiedenen Varianten zu interpretieren.

Jean-André Bonnard & Cie, 1813-1814/1818

Jean-André Bonnard & Cie, 1813-1814/1818 in CERAMICA CH

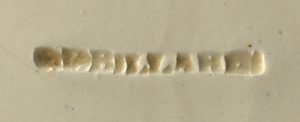

Angesichts der verzweifelten finanziellen Lage der Porzellan-, «terre étrusque»- und «terre de pipe»-Fabrik, setzten die Aktionäre am 31. Januar 1813 eine fünfköpfige Kommission unter dem Vorsitz von Pierre-Louis Roguin de Bons (1756-1840) ein, die eine Bilanz erstellen und Vorschläge für die Zukunft machen sollte. In den Augen der Kommission erforderte die Aufrechterhaltung einer Keramikindustrie in Nyon die Auflösung des ehemaligen Unternehmens «Dortu, Solier, Doret & Cie» und die Gründung einer neuen Einheit, die sich auf die Herstellung von Steingut beschränken sollte. In einer Plenarsitzung am 3. März beschloss die Generalversammlung der Aktionäre, den Markennamen «Dortu et C.e» aufzugeben und ihn auf künftigen Produkten durch «Commandite de Nyon» oder die Kurzformel «Comte de Nyon» zu ersetzen. Dieser Marke sind wir bis heute nicht begegnet. Sie wurde wahrscheinlich nie verwendet.

Bereits im April erwarben Jean-François Delafléchère, Pierre-Louis Roguin de Bons und Jean-André Bonnard (1780–1859) die Manufaktur einschliesslich Fabrikationsgeheimnis (Archives du Château de Nyon, Protocole de la liquidation de 1813; De Molin 1904, 74-79). Am 23. Mai 1813 bestätigte die Aktionärsversammlung den Verkauf des Unternehmens an eine Kommanditgesellschaft, die von Jean-François Delafléchère, Jean-André Bonnard, Moïse Bonnard, seinem Vater, Pierre-Louis Roguin de Bons, Augustin-Alexandre Bonnard und André-Urbain Delafléchère de Beausobre gegründet wurde (De Molin 1904, 82 – Die Identität der Eigentümer ist in zwei notariellen Urkunden von 1814 und 1817 über Landkäufe belegt: Archives communales de Nyon [ACN], R 810).

Das Fabrikationsgeheimnis wurde von seinem wichtigsten Produzenten, Jacob Dortu, gehütet, der es nur ungern preisgab. Mit dem Argument, dass Dortu sein Verfahren nur dank der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Mittel entwickeln konnte, überzeugte ihn die Kommission schliesslich davon, seine Kenntnisse gegen eine Entschädigung von 200 Louis d’Or zu lüften. Nach Abschluss des Geschäfts im Juni 1813 verliess Dortu Nyon, um sich in Carouge niederzulassen.

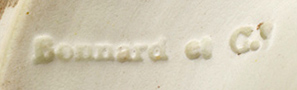

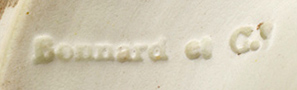

Das Fabrikationsgeheimnis wurde Jean-André Bonnard anvertraut, der gleichzeitig die Leitung des Unternehmens übernahm. Der neue Firmenname lautete «Jean-André Bonnard & Cie» und die Blindmarke «Bonnard et C.e» (MHPN MH-FA-3183; MHPN MH-FA-10015; MHPN MH-FA-10015).

Im Gegensatz zu dem, was Pelichet behauptet, hat uns die Ära «Bonnard et Cie» nicht nur Objekte ohne Dekor hinterlassen. Tatsächlich setzte die Fabrik den ornamentalen Stil von Dortu fort, wenn auch in vereinfachter Form: einfarbige Pflanzenbordüren (MHPN MH-FA-4070; MHPN MH-FA-4418A) oder Kornblumen ohne braun-ockerfarbene Blätterzweige (MHPN MH-2009-7B).

Das neue Unternehmen war sogar innovativ, indem es durchbrochen gearbeitete Keramiken und solche mit rotbrauner Engobe unter Glasur bemalt im Angebot hatte (MHPN MH-FA-10016; MHPN MH-FA-10017 ), eine Technik, die anschliessend von Robillard übernommen wurde.

In der Manufaktur wurden weiterhin so komplexe Modelle wie die geflochtenen Körbe hergestellt, die in jeder Hinsicht mit denen aus der Dortu-Zeit vergleichbar sind (MAG 016840 und 016841; Valangin 9361b VAL).

Robillard et Cie, 1818-1832/33

Robillard et Cie, 1818-1832/33 in CERAMICA CH

Am 17. Dezember 1814 erwarb die Firma «Jean-André Bonnard et Cie» ein angrenzendes Grundstück, um ihr Unternehmen zu vergrössern. In der notariellen Urkunde wird neben den bereits genannten Miteigentümern auch ein gewisser Jean-Jacques-Louis Robillard aus Genf erwähnt (ACN, R 810).

Robillard, ein in Genf geborener Franzose und Geschäftsmann, liess sich am 21. Juni 1813 in Nyon nieder (Pelichet 1985/2, 27). De Molin ist der Ansicht, dass die Belastung als Direktor der Fabrik für Bonnard zu gross geworden war, sodass Robillard 1814 die «effektive Leitung» der Fabrik übernahm (De Molin 1904, 84-85). Wir wissen nicht, ob de Molin über eine andere Quelle verfügte oder ob er die in dem oben genannten Dokument enthaltenen Informationen einfach interpretierte. Fand der Wechsel in der Geschäftsführung zwischen dem 17. und 31. Dezember 1814 statt? Eine notarielle Urkunde vom 2. Juni 1818 belegt, dass Moïse und Jean-André Bonnard ihre Anteile (jeweils ein Sechstel) an die vier verbleibenden Miteigentümer «André-Urbain De La Fléchère de Beausobre (1754-1832), Pierre-Louis Roguin de Bons (1756-1840), Jean-François De La Fléchère und Jean-Jacques-Louis Robillard … ungeteilte Miteigentümer» verkauften (De Molin 1904, 85; ACN, R 810). Augustin-Alexandre Bonnard-Crousaz erschien nicht mehr namentlich in der Urkunde; er hatte sich offensichtlich vor der Transaktion zurückgezogen, da jeder Miteigentümer zum Zeitpunkt des Verkaufs ein Sechstel des Grundstücks zurückbehielt.

Es ist nicht auszuschliessen, dass die Änderung des Firmennamens erst zu diesem Zeitpunkt, nach dem Weggang von Jean-André Bonnard, erfolgte, im Gegensatz zu dem, was de Molin und später auch Pelichet postulierten. In der betreffenden notariellen Urkunde heisst es: «Die vorliegende Bürgschaft beeinträchtigt in keiner Weise die privatschriftliche Entlastung der Firma Jean André Bonnard & Compagnie durch Bürgschaftsversprechen, Störungen, Räumungen und andere rechtliche Klauseln».

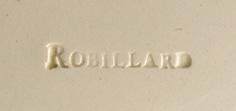

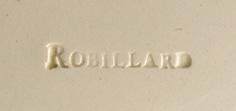

Auch diesnmal wird der Firmenname geändert. Künftig lautete er «Louis Robillard & Compagnie», die Fabrikmarke setzte sie sich aus dem Namen des Direktors zusammen: «ROBILLARD».

Unter der neuen Leitung entwickelte sich das Unternehmen nach den Worten von Jules Michaud (siehe oben) erfreulich. In der Gazette de Lausanne vom 28. August 1821 (S. 3) erschien folgende Anzeige: «Mangels eines Depots in dieser Stadt für ihre Artikel, deren vorzügliche Qualität allgemein bekannt ist, machen MM. L. Robillard & comp., Inhaber und Direktoren der ehemaligen Porzellan- und Pfeifentonfabrik in Nyon, die Konsumenten von Payerne und Umgebung darauf aufmerksam, dass sie ihre Bestellungen direkt an sie richten können, die sie mit aller Sorgfalt ausführen werden, und zwar zu Preisen und Bedingungen, die für den Käufer äusserst vorteilhaft sind».

Im Jahr 1824 fühlten sich die Unternehmer Robillard et Cie aus Nyon bereit für eine neue Unternehmung jenseits der Landesgrenzen. 1822 hatten Jean-Marie und Joseph Marie Charmot, zwei Notabeln aus Sciez bei Thonon (Haute-Savoie), vom König von Sardinien das Privileg erhalten, in ihrer Töpferei im Weiler Jussy Steingut und Fayence herzustellen (Maire 2008, 437). Da sie die für diese Umstellung notwendige Technologie nicht beherrschten, machten die Gebrüder Charmot Robillard et Cie den Vorschlag, sich als Kommanditisten an ihrem Unternehmen zu beteiligen, «unter der Bedingung, dass sie ihr Fabrikationsgeheimnis teilten».

Am 13. März 1824 wurde zwischen Robillard, der ordnungsgemäss mit einer Vollmacht ausgestattet war, und den Gebrüdern Charmot ein Abkommen geschlossen. Pelichet bildet ein von den Eigentümern aus Nyon unterzeichnetes Dokument ab, das mit 24. April datiert ist und die Umsetzungsmodalitäten dieses Vertrags festlegt (Pelichet 1985/2, 30 und 31). Die Unternehmer aus Nyon investierten 40 000 Livres de Savoie und hatten demgemäss Anspruch auf ihren Anteil am Gewinn. De Molin erwähnt ein 1826 datiertes Schreiben, aus dem hervorgeht, dass die Gebrüder Charmot um eine Frist für die Zahlung ihrer Zinsen ersuchten. Er leitete daraus ab, dass die Geschäfte schlecht liefen (De Molin 1904, 86); vermutlich nicht schlechter als in den meisten Betrieben dieser Art. Tatsächlich produzierte die savoyische Manufaktur ohne Unterbruch bis 1839 und nahm die Arbeit im Folgejahr wieder auf – mit einem leicht geänderten Firmennamen. Sie wurde 1848 geschlossen (Maire 2008, 440). Uns ist nicht bekannt, zu welchem Zeitpunkt sich die Waadtländer Investoren aus dem Geschäft zurückgezogen haben.

Die Qualität der Produkte von Jussy kann durchaus mit jener des Steinguts aus Nyon verglichen werden (siehe beispielsweise MHPN MH-FA-466; MHL AA.MI.2265; Unil MH-RE-331; Unil MH-RE-332; Unil MH-RE-333).

Um auf Nyon zurückzukommen, stellt Aloys de Molin fest, dass Robillards Ausscheiden aus der Fabrik geheimnisumwittert bleibt, und weist lediglich darauf hin, dass er sie «1832 noch mit grossem Erfolg betrieb» (De Molin 1904, 86). Der Autor bezieht sich wahrscheinlich auf den Almanach pour le commerce et l’industrie, der 1832 in Lausanne veröffentlicht wurde und in dem die Firma unter dem Namen «L. Robillard et Compe, fabrique de terre de pipes» erwähnt wird (S. 77). Dieses Jahrbuch wurde unter der Schirmherrschaft des kürzlich vorher von Louis Pflüger und Benjamin Corbaz gegründeten Bazar vaudois veröffentlicht. Am Rande sei bemerkt, dass Robillard einer der ersten Waadtländer Hersteller war, der seine Produkte auf dem Bazar zum Verkauf anbot (Le Conteur vaudois, Nr. 46, 1881, 1–2). Pelichet ist kategorischer und stellte schlicht fest, dass Robillard sich 1832 aus dem Geschäft zurückgezogen hätte (Pelichet 1985/2, 27). Auch hier gibt der Autor keine Quellen an und wir gehen davon aus, dass seine Behauptung einfach auf einer etwas gewagten Interpretation der oben erwähnten Passage aus Molins Werk beruht. In Wirklichkeit sind die Dinge nicht so einfach: In der Ausgabe der Gazette de Lausanne vom 11. Oktober 1833 (S. 5) finden wir einen Eintrag, dem wir entnehmen, dass der Generalintendant der Zölle die Senkung der Einfuhrzölle auf Rohstoffe und die Abschaffung der Ausfuhrzölle aus dem Kanton auf Industrieprodukte für eine Reihe von Betrieben ankündigte, darunter… «MM. Robillard et Ce à Nion [sic], fabrique de poterie fine». War dieser Firmenname im Jahr 1833 noch in Kraft? Wäre der Beauftragte für die Zollgebühren nicht über eine mögliche Änderung informiert worden? Es ist auch denkbar, dass der Tod von André-Urbain Delafléchère im Jahr 1832 Robillards Weggang aus dem einen oder anderen Grund provoziert haben könnte.

Auf jeden Fall war de Molin der Meinung, dass Robillards Weggang dem Unternehmen einen schweren, ja fatalen Schlag versetzt hatte (De Molin 1904, 86). In einer von der Gazette de Lausanne am 22. März 1879 veröffentlichten Geschichte der Fabrik in Nyon (S. 3) lobte der Journalist, der sich wahrscheinlich auf Informationen des damaligen Direktors Jules Michaud berief, die Tätigkeit von Robillard, «dessen Genauigkeit, Standhaftigkeit, Sinn für Ordnung und Sparsamkeit dieser Fabrik einen Ruf der Aufrichtigkeit verliehen haben, an den sich die ältere Generation von Nyon noch erinnert. Herr Robillard ging in den Ruhestand und hinterliess seinen Nachfolgern eine florierende Industrie und genaue Angaben über das Herstellungsverfahren, was sie jedoch nicht daran hinderte, schlechte Geschäfte zu machen».

Im Rahmen des von uns untersuchten Steinguts aus Nyon ist die Produktion unter Robillard logischerweise besser vertreten als die der vorangegangenen Perioden, da er relativ lange lebte. Der Pinseldekor entwickelte sich zunächst in Anlehnung an die vorangegangene Periode, mit Pflanzenfriesen und Kornblumen (MAF C 455; MHPN MH-FA-4664; MHPN MH-FA-4665; MHPN MH-FA-4668; MHPN MH-FA-4666O und -4667L; MHPN MH-FA-4669D; MHPN MH-FA-2806; MHPN MH-FA-1802; MHPN MH-FA-3882; MHPN MH-FA-3882bis).

Robillard griff in radikalerer Weise die Dekore mit rotbrauner Engobe von Bonnard auf (MHPN MH-2005-2C; MHPN MH-2005-2A; MHPN MH-2005-2B), knüpfte auch wieder an die monochrom gehaltenen Landschaften an (in diesem Fall Blau), die in kreisförmigen Medaillons oder ohne Rahmen platziert wurden.

Einige dieser Motive sind mit bemerkenswerter Sorgfalt gemalt (MHPN MH-FA-3905; MHPN MH-FA-4733; MHPN MH-FA-4734; MHPN MH-FA-4735; MHPN MH-FA-4736), andere haben einen eher spontanen Stil (MHPN MH-FA-3387; MHPN MH-FA-1823) und wieder andere zeigen eine fast ungezügelte Freiheit des Strichs (MHPN MH-FA-3389; MHPN MH-FA-4074).

Man wäre versucht, die ersten Beispiele als die frühesten anzusehen, wäre da nicht dieses Milchkännchen mit einem sehr sorgfältig ausgeführten Dekor, aber mit einer Marke, die wir im Prinzip der nachfolgenden Periode zuschreiben (MHPN MH-FA-1822).

Offensichtlich war es Robillard, der das dem Porzellan entlehnte Motiv «Aux Immortelles/Strohblumenmuster» in das Repertoire der Steingutwaren aufnahm (MHPN MH-2015-527 –siehe auch ein Milchkännchen unter MAG 018469).

Robillard führte auch wieder Umdruckdekore ein (aus der Zeit Bonnards ist uns kein Beispiel dieses Typs bekannt), mit klassischen Sujets von Schweizer Trachten nach Schweizer Kleinmeistern wie Franz Hegi (MHPN MH-1999-104; MHPN HM-2009-6) oder Ansichten der Schweiz, die von den lithographierten Illustrationen der Lettres sur la Suisse von Désiré-Raoul Rochette et al. inspiriert waren, veröffentlicht zwischen 1823 und 1832 (MHPN MH-FA-3212). Aus derselben Serie bewahrt das Musée Ariana einen Teller mit der Ansicht des Rheinfalls (MAG 018464).

Was die Formen betrifft, so hat Robillard das Sortiment mit verschiedenen Versionen von Suppenschüsseln, Terrinen (MHPN MH-FA-1658; MHPN MH-2015-366; MHPN MH-FA-4073) und Warmhalteplatten (MHPN MH-FA-3882; MHPN MH-2003-117; MHPN MH-FA-3184) erheblich erweitert. Das Schweizerische Nationalmuseum in Zürich besitzt eine elegante ovale Terrine auf einem Sockel mit hohen Griffen (SNM LM-86565). Die Manufaktur hielt einige bewährte Formen bei, wie die unvermeidlichen Körbe, die fast identisch mit denen der vorangegangenen Perioden waren (MHPN MH-FA-3186; Valangin 9360b und 9361a VAL; MAHN AA 1406 und 1407). Neben der aus dem Porzellan übernommenen zylindrischen Teekanne führte Robillard eine modernere Variante mit bauchigem Korpus und ausbiegendem Rand ein (MHPN MH-FA-3111).

Das Musée Ariana besitzt u. a. zwei Arten von Kaffeekannen auf hohem Fuss mit birnenförmigem oder eiförmigem Korpus und ausbiegendem Rand (MAG 015131 und AR 12605), eine Nachtlampe (MAG 014818) und eine kleine ovale Schale mit Auflagendekor aus einer alten Form der Porzellanfabrik (MAG 018461) – zum Porzellanmodell siehe MHPN MH-PO-1544).

Pelichet verweist auf eine gedruckte Preisliste von Robillard, die im Museum von Nyon aufbewahrt wird, die wir aber nicht gefunden haben. In dieser Liste seien neben eher konventionellen Produkten, Zahnstocherbehälter, Weihwasserbecken, Spucknäpfe, Malerpaletten sowie Büsten von Voltaire und Rousseau aufgeführt. (siehe MHPN MH-FA-1663; MHPN MH-FA-1495 – Pelichet 1985/2, 26-28).

Période Delafléchère, 1833 (?)-1845

Période Delafléchère, 1833 (?)-1845 in CERAMICA CH

Nach dem Tod von André-Urbain Delafléchère de Beausobre im Jahr 1832 und dem Weggang von Robillard wurden die Anteile fortan zwischen Pierre-Louis Roguin de Bons, Jean-François Delafléchère und den Erben von André-Urbain aufgeteilt: Jules-François, ein Cousin von Jean-François, und Emmanuel-Théodore Delafléchère. Die Identität der Miteigentümer wurde in einem Brief vom 8. April 1840 an Antoine Abram Hegg, Stadtrat von Nyon, bestätigt, in dem es um einen Grundstückstausch ging und in dem mitgeteilt wurde, dass diese vier Personen «ungeteilte Eigentümer der Fabrik und der dazugehörigen Gebäude» seien (ACN, R 810). Roguin de Bons starb einige Monate später, am 11. November 1840. Da die Erben von Roguin offenbar mit der Familie Delafléchère verschwägert waren (siehe unten), kann man sagen, dass das Unternehmen definitiv eine Familienangelegenheit geworden war.

Laut Pelichet, der wieder keine Quellen angibt, wurde die Fabrik nach dem Weggang von Robillard von Jules-François Delafléchère geleitet (Pelichet 1985/2, 32). Da wir keinen Hinweis auf einen genaueren Firmennamen gefunden haben, verwenden wir die etwas vage Bezeichnung «Ära Delafléchère».

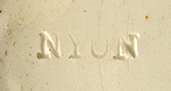

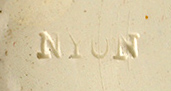

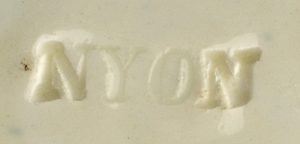

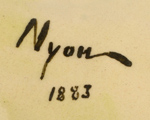

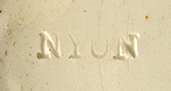

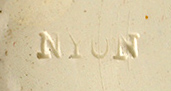

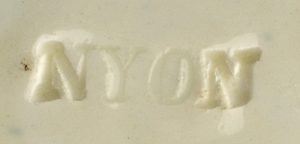

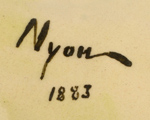

Derselbe Autor glaubt auch, dass zu diesem Zeitpunkt die neue Marke «NYON» eingeführt wurde. Nach unserem heutigen Kenntnisstand sind wir mit dieser Arbeitshypothese einverstanden.

In den Archiven des Geschichts- und Porzellanmuseums von Nyon (Musée historique et des porcelains de Nyon MHPN) stiessen wir beim Durchblättern des Werkstatthefts des Lausanner Ingenieurs Frédéric Gonin – der später an der Spitze der Manufaktur von Nyon stand – in Bezug auf einen Brandversuch gelber Kochkeramik auf folgende rätselhafte Notiz: «In Casamène brannten wir …». Im Industriequartier Casamène, in einem Vorort von Besançon (Doubs, F), wurde unter anderem auch Steingut hergestellt und das oben erwähnte Zitat lässt vermuten, dass Gonin in dieser Manufaktur arbeitete. Das kurze Kapitel über diese Fabrik im Buch über das Steingut und die Steingutfabriken der Franche-Comté von Louis und Suzanne de Buyer (De Buyer et de Buyer 1983) bestätigt diese Information nicht nur, es spricht sogar von einer nicht unwichtigen Verbindung zwischen den Unternehmern aus Nyon und der Steingutfabrik in Besançon, die bis heute auf Schweizer Seite nicht erwähnt wurde. Die Manufaktur von Casamène (die erste ihrer Art an diesem Standort), so erfährt man, wurde 1841 von zwei Unternehmern aus Nyon gegründet: «Herr de Bons, ehemaliger Regierungsstatthalter des Kantons Waadt, und Herr de Flachère [sic]» (de Buyer und de Buyer 1983, 103 – Die Autorin und der Autor beziehen sich zudem auf eine am 2. Juli 1841 in Besançon paraphierte Amtshandlung).

De Bons beteiligte sich möglicherweise an der Ausarbeitung des Projekts, war aber bei der Realisierung nicht mehr dabei: Er starb am 11. November 1840. Einige Jahre nachdem sie die Leitung des Unternehmens in Nyon übernahmen, haben scheinbar einige leitende Mitglieder der Waadtländer Fabrik eine zweite Manufaktur auf französischem Boden gegründet (für Beispiele der Produktion in Besançon siehe MHPN MH-FA-3876-1; MHPN MH-FA-3876-2; MHPN MH-FA-3876-3; MHL AA.MI.991, MPE Nr. 22). Frédéric Gonin seinerseits wird als «technischer Berater» erwähnt (de Buyer und de Buyer 1983, 104). Die Unternehmung scheint von Erfolg gekrönt gewesen zu sein: 1844 wurden laut de Buyer 120 Arbeiterinnen und Arbeiter beschäftigt.

Die Steingutobjekte von Casamène weisen schwarzbraune und manchmal sogar zweifarbige Drucke auf. In letzterem Fall findet sich ein schwarzbraunes Motiv auf dem Spiegel und blaue oder rote Motive auf der Fahne des Tellers. Zu den von den de Buyers illustrierten Beispielen gehört ein Teller mit einer Ansicht von Thun im Spiegel. Diese ist in allen Punkten mit jener identisch, die mehr oder weniger gleichzeitig auf Produkten aus Nyon auftaucht (MHPN MH-FA-535; MHPN MH-FA-10023B).

Die Verzierungen der Fahnen sind zwar anders, aber das Motiv in der Mitte stammt offensichtlich aus der gleichen Gravur. Offenbar zirkulierten zwischen Nyon und Casamène eine Reihe von Motiven bzw. Kupferdruckplatten.

Dies würde auch das Vorhandensein von eher exotischen Sujets in Nyon erklären, die das französische Soldatenleben illustrieren, zum Beispiel mit dem Kreuz der Ehrenlegion (La Croix d’honneur; MHPN MH-2003-127; MHPN MH-FA-10022; MHPN MH-FA-1827) oder der humoristischen Darstellung des Alltags in Napoleons Armeen, die in den französischen Produktionen weitverbreitet waren (MHPN MH-2003-126).

Im Katalog des Musée de Sèvres zitieren Alexandre Brongniart und Denis-Désiré Riocreux im Abschnitt «Casamène»: «Drei Stück perfektioniertes Steingut, mit einer harten Glasur auf der Basis von Borverbindungen, hergestellt unter der Leitung von H. Gonin, Bauingenieur, 1844». Zu dieser kleinen Objektgruppe gehört ein Teller mit «Arabeskenfriesen, Ansicht von Zürich» und zwei «englische Tassen mit Blumen und Landschaften». Alle diese Verzierungen waren zweifarbig blau und schwarz gedruckt (Brongniart und Riocreux 1845, Kat. Nr. 21). Der Hinweis, dass Personen aus Nyon an der Schaffung dieser Manufaktur beteiligt waren, sowie die Beziehung zwischen diesen beiden Herstellungsorten würden ganz klar vertieftere Recherchen verdienen, die jedoch den Rahmen unserer Arbeit sprengen.

Anfang Februar 1845 verstarb Jean-François Delafléchère. In der Feuille d’Avis de Lausanne vom 4. Februar 1845 (S. 1) meldete das Bezirksgericht Nyon den Tod des ehemaligen Syndikus und legte unter der Rubrik «Bénéfices d’inventaires» die Fristen für die Eingaben eventueller Schuldner fest. Im Gegensatz zu dem, was de Molin schreibt (De Molin 1904, 86), war es Jean-François und nicht Jules-François Delafléchère, der in diesem Jahr verstarb. Pelichet spricht seinerseits von einem Bankrott der beiden Cousins Jean-François und Jules-François (Pelichet 1985/2, 32). Tatsache ist, dass die Familie Delafléchère sich in einem Zustand des Zerfalls befand.

In seiner Ausgabe vom 19. August 1845 (S. 4) gab die Gazette de Lausanne bekannt, dass «die Kommissionen des Zivilgerichts des Bezirks Nyon, die mit der Liquidation der Vermögenswerte der drei Anteile von Jean-François Delafléchère, Emmanuel-Théodore Delafléchère und Jules-François Delafléchère beauftragt sind, das schöne Etablissement in Nyon, die Manufacture de porcelaine et de terre de pipe de Nyon […], öffentlich versteigern lassen […] Die vorbereitende Versteigerung wird am 1. September […] und die endgültige Versteigerung am folgenden Tag stattfinden». Im Anschluss an die oben genannten Versteigerungen wurde der Verkauf der Fabrik am 11. November 1845 in Anwesenheit der Richter, die die Anteile von Jules-François, Emmanuel und dem verstorbenen Jean-François De La Fléchère vertraten, notariell beurkundet. Diese Richter «handelten als Bevollmächtigte von Françoise-Louise, Tochter des verstorbenen Georges-Augustin Roguin, geschiedene Ehefrau des oben genannten Jean-François Delafléchère, und Anne-Louise Delafléchère, Tochter des verstorbenen André-Urbain Delafléchère.» Diese Parteien «verkauften im Anschluss an die Versteigerung François Bonnard, dem Sohn von Jean-André, der anwesend war und das Angebot annahm, die Pfeifentonfabrik von Nyon […]» (ACN, R 810).

Das Abenteuer der Nyoner Unternehmer in der Franche-Comté kam mit dem Konkurs der Familie Delafléchère in Nyon ebenfalls zu einem abrupten Ende. In der Tat wechselte die Manufacture de Casamène 1845 den Besitzer und auch die Ausrichtung der Produktion (de Buyer und de Buyer 1983, 105).

Wie bereits erwähnt, kennen wir den genauen Namen des Unternehmens während der «Ära Delafléchère» nicht. Was die Fabrikmarke betrifft, so könnte die Blindmarke «NYON» für diesen Zeitraum relevant sein.

Ein Milchkännchen MHPN MH-FA-1822 gibt dazu einen interessanten Anhaltspunkt. Aufgrund der Qualität des Scherbens und des gemalten Dekors steht dieses Gefäss in direkter Folge zu den oben erwähnten Tonwaren mit sorgfältig ausgeführten Landschaften, versehen mit den «Robillard»-Marken. Und dieses Übergangsstück trägt tatsächlich die Marke «NYON».

Die Manufaktur Delafléchère produzierte auch monochrome Landschaften, die in einem weniger sorgfältigen Stil ausgeführt wurden (MHPN MH-FA-4390A; MHPN MH-FA-4390B; MHPN MH-FA-4390C; MHPN MH-FA-4390D) und so an die mindere Qualität der gemalten Landschaften der Robillard-Ära erinnern (MHPN MH-FA-3387; MHPN MH-FA-1823; MHPN MH-FA-3389; MHPN MH-FA-4074).

Es folgen Landschaften, die teilweise von Pflanzenmotiven umrahmt sind und architektonische Elemente aufweisen (MHPN MH-FA-1820; MHPN MH-FA-1810; MHPN MH-FA-1807; MHPN MH-FA-1815; MHPN MH-FA-1811; MHPN MH-FA-1818; MHPN MH-FA-1809; MHPN MH-FA-1813; MHPN MH-FA-3981; MHPN MH-FA-4743), die an ähnliche Motive erinnern, wie sie Baylon in Carouge ausführte (siehe z. B. Dumaret 2006, Abbildungen. 4 und 5). In Nyon hingegen werden die Bauten nicht sehr detailliert wiedergegeben; man beachte vor allem die dreieckigen Dächer, die allen Gesetzen der Perspektive trotzen (MHPN MH-FA-1809; MHPN MH-FA-1821).

Die Manufaktur stellte auch Umdruckdekore her, die zum Teil Sujets aus der Robillard-Zeit wieder aufnahmen (ML 2012-20-1-B; ML 2012-20-1-C; ML 2012-20-1-D; ML 2012-20-1-E; ML 2012-20-1-A). Diese Motive, Ansichten der Schweiz, Landschaften des Genfersees oder französische Militärszenen, sind auf klassischen Tellern mit flachem Boden und auf neuen Formen wie einem Milchkännchen mit vieleckigem Korpus angebracht (MHPN MH-FA-1376).

Vermutlich kurz nach 1840 erschien eine neue Generation von Umdruckdekoren, manchmal mit denselben Hauptmotiven, aber mit einem relativ komplexen Fahnendekor (MHPN MH-FA-4112; MHPN MH-FA-3907; MHPN MH-FA-535; MCAHL 31920; MCAHL 31919; MHPN MH-1998-106; MHPN MH-1998-104; MHPN MH-FA-3908; MHPN MH-1998-105; MHPN MH-1998-108; MHPN MH-FA-3113; MHPN MH-1998-109; MHPN MH-1998-33; MHPN MH-FA-10022; MHPN MH-FA-1827; MHPN MH-2003-126; MHL AA. 46 .B.3; MHL AA.46.B.4). Diese Dekore erinnern an die Produkte der Manufaktur in Casamène (siehe oben und MHPN MH-FA-535).

Bei dieser Produktion wurden die Profile der Teller völlig neu gestaltet: Der Boden ist vertieft, der Teller ruht auf einer Art Absatz, der durch die Verlängerung der Aussenwand gebildet wird.

Bei einem der beiden neuen Modelle wurde die Fahne zusätzlich vertikal gerippt (MHPN MH-FA-2917; MHPN MH-FA-10024; MHPN MH-FA-10025; MHPN MH-FA-10023B). Im Allgemeinen ist das Profil der Stücke viel feiner und präziser als bei den älteren Tellermodellen. Diese wesentlich raffiniertere Produktion ist wahrscheinlich auf die von Ingenieur Frédéric Gonin in Casamène gemachten Entwicklungen zurückzuführen.

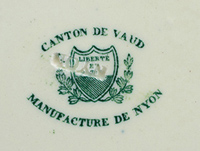

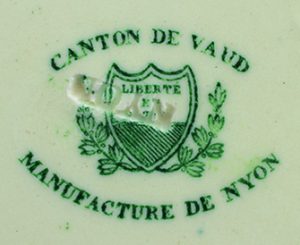

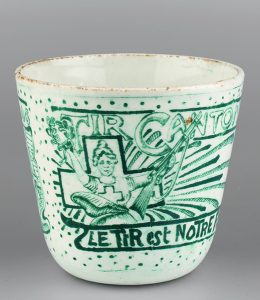

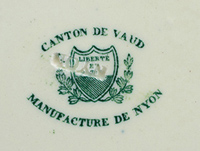

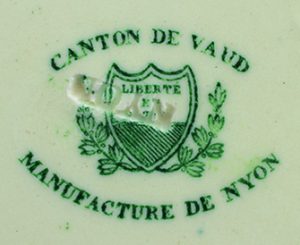

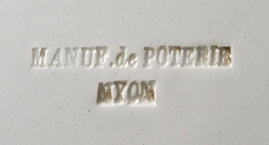

Die Stücke wurden von einem neuen Markenzeichen begleitet, das in der Farbe des Dekors gedruckt und oft neben der traditionellen Blindmarke «NYON» angebracht wurde: ein Schild mit dem Waadtländer Wappen, umrahmt von den Worten «Canton de Vaud – Manufacture de Nyon». Die Marke existierte in zwei Versionen, der Schild wurde entweder von Weizenähren (MHPN MH-FA-3907) oder von Lorbeerzweigen (MHPN MH-1998-104) flankiert. Bei Exemplaren, die mit einem grünen Druckmotiv verziert sind, ist die Glasur systematisch in einem ausgeprägten gelblichen Farbton gehalten (z. B. MHPN MH-1998-105; MHPN MH-FA-1827).

In den Waadtländer Sammlungen ist dieser neue Produktionstyp vor allem durch Teller vertreten, aber das Musée Ariana bewahrt auch einige birnenförmige Milchkännchen mit vieleckigem Korpus (MAG 001003, 018479), eine urnenförmige Zuckerdose mit geschwungenem Deckel (MAG 013490), eine eiförmige Kaffeekanne auf einem Standfuss mit ausbiegendem Rand (MAG 014447) und glockenförmige Tassen mit gekantetem Korpus und spitzen Henkeln (MAG 014917 und 018477).

Eine Tasse und ihre Untertasse werden im Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel aufbewahrt (MAHN AA 1687 und 1688), während das Nationalmuseum eine Teekanne mit 12-eckigem Korpus besitzt (SNM LM-17976). Es ist anzumerken, dass keine dieser Formen die neue Druckmarke trägt, die offenbar den Tellern vorbehalten war.

François Bonnard, 1845-1859

Wie bereits erwähnt, wurde die Fabrik Delafléchère öffentlich versteigert und am 11. November 1845 von François Bonnard, dem Sohn von Jean-André, einem der ehemaligen Miteigentümer des Unternehmens, gekauft. Pelichet gibt an, dass Bonnard sich für kurze Zeit mit einem gewissen Henri Veret zusammentat und die Marke «Bonnard & Veret» führte (Pelichet 1985/2, 34). Wir sind nie auf diese Marke gestossen, und es gibt auch keine Dokumente, die sich auf diese Verbindung beziehen.

Ein Eintrag in der Gazette de Genève vom 11. Mai 1847 (S. 4) gibt zu denken: «Fabrik für Töpfer- und Fayencewaren in Nyon zu vermieten. Es wird vorgeschlagen, Aktien von 300 französichen Francs Gewinn bringend anzulegen, zur Unterstützung der Herstellung von weisser und brauner Fayence sowie Kochgeschirr im Pariser Stil. Die Person, die die Fabrik leiten wird, ist Aktionär». Festzustehen scheint, dass die Fabrik von François Bonnard 1848 funktionierte, und zwar ziemlich gut, denn sie wurde an der Zweiten Schweizerischen Industrieausstellung in Bern, wo sie unter der Ausstellernummer 381 registriert war, mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. In dem von Ludwig Stantz nach der Ausstellung herausgegebenen technischen Bericht heisst es: «Das Geschirr aus Nyon ist schöner als das aus Zürich [Scheller-Fabrik], und in der Verarbeitung sogar schöner als das aus Baden. […] Es ist strahlend weiss, der Scherben ist schwerer, hat aber einen schönen Klang. Die Teller haben eine ‹Porzellanform› [mit einem Absatz oder vertieftem Boden]» (Frei 1951, 6 und 7).

Das MHPN besitzt Kopien einer Rechnung und eines Begleitschreibens an den Händler Germain Lugon in Martigny, datiert Februar 1853. Die Rechnung trägt den Briefkopf «Manufacture de terre de pipe de François Bonnard». Offenbar bestand die Lieferung hauptsächlich aus unverzierten Stücken. In dem von einem gewissen Fritz Bonnard unterzeichneten Brief, wohl Abkürzung für François, erfahren wir andererseits, dass dieser auf verschiedene dekorierte Stücke in seinem Sortiment hinweist «auf verschiedenen Stücken zwei kleine blaue und grüne Zeichnungen, es sind Blumensträusse […] Ich bringe auch blaue oder grüne Netze auf dem Rand der Stücke an […] Ich mache auch Abdrücke und habe in den letzten Jahren einige verkauft, aber im Moment sind sie nicht im Sortiment. Ich werde diese Produktion innerhalb eines Monats wieder in Gang bringen.» Am Rande sei bemerkt, dass die von Lugon am 7. Februar aufgegebene Bestellung erst am 23. Mai eingelöst wurde (an diesem Tag wurden die Waren versandt). Die Fabrik scheint nicht sehr reaktionsfreudig gewesen zu sein. Ausserdem muss man zugeben, dass die Produkte, die dem Einzelhändler angeboten wurden, nicht sehr attraktiv waren: Pinseldekore, die, gelinde gesagt, äusserst minimalistisch sind, und nicht sorgfältig ausgeführte Druckmotive (siehe unten).

François Bonnard nahm auch an der dritten Schweizer Ausstellung von 1857 in Bern teil. Er hatte die Ausstellernummer 796 und war mit einem «grossen Sortiment an weissem Geschirr, teilweise mit gedruckten Dekoren» (Messerli Bolliger 1991, 16) vertreten. Die drei ausstellenden Schweizer Hersteller von Steingut – Scheller in Zürich (Kilchberg), Antoine Baylon in Carouge und Bonnard in Nyon– wurden vom Autor des technischen Berichts, Pompey Bolley, ziemlich streng beurteilt, da er ihre Produkte als minderwertig gegenüber denen ihrer englischen und sogar deutschen Konkurrenten ansah, die dichtere, festere und weissere Steingutware anboten. Für Teller wurden sowohl die «Fayenceform» (ohne Standring) als auch die «Porzellanform» (mit Standring) verwendet. Unter dem Gesichtspunkt der Dekore sind die einzigen wirklich zufriedenstellenden Ergebnisse die von Scheller. Bolley lobte die beiden welschen Manufakturen für ihre Fischplatten. Er anerkannte auch, dass die drei Schweizer Manufakturen gute Fortschritte gemacht hätten, vor allem bei der Ausführung von Pinsel- und Umdruckdekoren (Frei 1952, 3-4). In diesem Jahr mussten sich Bonnard und Baylon mit einer ehrenvollen Erwähnung begnügen, während Scheller eine Silbermedaille davontrug.

In einem Artikel über die Steingutmanufaktur, der in der Gazette de Lausanne vom 22. März 1879 (S. 3) veröffentlicht wurde, wird auf die Zeit von François Bonnard wie folgt aufmerksam gemacht: «1845 wieder aufgekauft, machte die Töpferei bis 1859 bescheidene, aber doch ansehnliche Fortschritte […]». In der Ausgabe vom 25. März der gleichen Zeitung (S. 2) reagierte ein anonymer Leser – sehr wahrscheinlich kein anderer als Jules Michaud, der Direktor der Manufacture de poteries fines – auf den obigen Artikel mit Bedauern, dass der Autor François Bonnard nicht erwähnt habe, «den Mann, der von 1845 bis 1859 an der Spitze dieser Einrichtung stand [… und] der neben der bisherigen Produktion von weissem Geschirr […] eine spezielle Produktion von braunem Kochgeschirr mit brillianter glänzender Glasur [terre à cuire brune avec vernis brillant, heute würden wir dieses Geschirr als Kochgeschirr mit schwarzbrauner Manganglasur bezeichnen, Einfügung Andreas Heege] einführte, und, wenn auch in kleinem Umfang, blauen Umdruckdekor […]». Ein anonymer Leser, wahrscheinlich Jules Michaud selbst, schrieb in seiner Antwort auf diesen Leserbrief, dass «F. Bonnard den Mut hatte (wohl 1850), in Nyon einen neuen Versuch zu unternehmen, Porzellan herzustellen. Er machte sogar einige Brände, aber da das Ergebnis nicht sehr ermutigend war, verzichtete er auf eine Weiterführung der Produktion» (Gazette de Lausanne, 29. März 1879, 3).

Die Identifizierung der Produktion aus der Zeit von François Bonnard ist problematisch. Es ist keine Marke bekannt, die ihm zugeschrieben werden könnte. Es ist höchstens anzunehmen, dass er die Marke «NYON» seiner Vorgänger weiterverwendete. Diese Marke ist noch in der nächsten Phase der Firma bezeugt. Hatte Bonnard auf der Ausstellung von 1848 Stücke aus seinem Bestand gezeigt, die aber aus der vorhergehenden Produktionsperiode stammten? Von den Pinseldekoren, die er 1853 erwähnt, sind uns keine Exemplare bekannt. Möglicherweise stammte das eine oder andere undekorierte Fayenceexemplar mit der Marke «NYON» aus seiner Produktion.

Bonnard & Gonin, 1859-1860

Bonnard & Gonin, 1859-1860 in CERAMICA CH

Frédéric Gonin (1819–1864), eine noch wenig bekannte Persönlichkeit, spielte eine herausragende Rolle in der Entwicklung der Keramikindustrie von Nyon, die in ihrer ganzen Tragweite noch nicht bekannt ist, wie wir oben im Zusammenhang mit den Verbindungen zwischen bestimmten Nyoner Unternehmern und der Fabrik von Besançon-Casamène angedeutet haben. Die Texte beschreiben ihn manchmal als Bauingenieur, manchmal als Industriechemiker. Wir wissen, dass Gonin die École Centrale des Arts et Manufactures in Paris besucht hatte, wo er in die Keramiktechnologie eingeführt wurde (siehe unten). Anschliessend arbeitete er in mehreren Keramikfabriken in Frankreich, insbesondere in Casamène, wo er mit den Verantwortlichen des Unternehmens der Delafléchère aus Nyon in Kontakt kam. Seine Anwesenheit in Nyon ist bereits 1858 in seinem Werkstattbuch bezeugt.

Zu seiner Beziehung zu François Bonnard gibt de Molin lediglich an, dass dieser die Fabrik bis 1860 in Partnerschaft mit Gonin, einem Lausanner Bauingenieur, betrieb (De Molin 1904, 86). Pelichet hingegen erklärt, dass sich die beiden Männer «sehr schnell» an der Spitze des Unternehmens wiederfanden. Gonin erscheint hier als Neffe des Nyoner Bankiers Louis Gonet, der ihm und seinem Vater Benjamin Gonin bereits 1848 zu einer Beteiligung an der Firma verholfen haben soll (Pelichet 1985/2, 34). Pelichet scheint sich auf ein offizielles Dokument zu stützen, das uns nicht bekannt ist. Der Autor gibt auch an, dass Gonin Chemie und Physik an der Sekundarstufe in Yverdon unterrichtete, bevor er «einige Monate in einer Fayencefabrik in Bordeaux verbrachte».

In dem oben zitierten Artikel in der Gazette de Lausanne vom 22. März 1879 (der wahrscheinlich von oder in Zusammenarbeit mit Jules Michaud verfasst wurde) heisst es eindeutig, dass Bonnards Fabrik «[…] bescheidene, aber ansehnliche Fortschritte machte bis ins Jahr 1859, als sie in die Hände von Herrn F. Gonin, einem ehemaligen Studenten der Ecole centrale des Arts et Manufactures, überging, der sie vergrösserte und ihre Verfahren verbesserte […]». Im Stadtarchiv von Nyon befinden sich mehrere notarielle Urkunden über die Fabrik, die auch unseren Mann betreffen (ACN, R 810). Am 21. Januar 1859 zum Beispiel «anerkennt Frédéric Gonin, dass er François Bonnard die Summe von 11.200 Francs schuldet, die aus dem unbezahlten Teil des Erwerbs stammt, den der Schuldner soeben vom Gläubiger für die Summe von 20.000 Francs durch eine vom unterzeichnenden Notar unmittelbar vor dem vorliegenden erhaltene Urkunde getätigt hat. […] Der Schuldner verpflichtet sich, sein Vermögen im Allgemeinen zu veräussern und erklärt, dass er dem Gläubiger das soeben erworbene Grundstück, das sich [es folgt die Aufzählung des Grundstücks, auf dem sich die Fabrik und die verschiedenen Gebäudeteile befinden], durch eine besondere Hypothek und im ersten Rang abtritt». Daraus geht hervor, dass Gonin gerade einen bedeutenden Teil des Unternehmens (zwei Drittel) von Bonnard gekauft hatte. Wenige Wochen später, am 15. Februar 1859, wird in einer weiteren Urkunde «der Erwerb eines Wohnhauses mit zwei Mühlen am Chemin Sous-Bel-Air […] von Jean Roydor […], zugunsten der Herren François Bonnard und Frédéric Gonin aus Lausanne, in Nyon», festgehalten. Noch am selben Tag deckten die beiden Partner den Betrag durch einen Heimfallvertrag zugunsten der Kantonalbank.

Unserer Meinung nach wurde die Partnerschaft zwischen Bonnard und Gonin und die Umbenennung in «Bonnard & Gonin» genau im Jahr 1859 wirksam, als Letzterer Miteigentümer der Manufaktur wurde. Dies würde das besondere Motiv einer bekannten Kaffeeschale erklären, deren Umdruckdekor das Fabrikgebäude mit der abgekürzten Marke «B & G» und der Jahreszahl «1859» auf dem Dach zeigt (MHPN MH-2003-123).

Erinnern wir uns auch an das Zeugnis des Lesers der Gazette de Lausanne, der die persönlichen Verdienste von François Bonnard in Erinnerung rief und klar festhielt, dass er das Haus von 1845 bis 1859 geleitet habe (siehe oben). Im Katalog der oben erwähnten Berner Ausstellung von 1857 wird François Bonnard, und nur er, als ausstellender Unternehmer genannt. Aus Gonins Werkstattbuch wissen wir jedoch, dass Gonin spätestens ab Herbst 1858 den Kontakt zur Fabrik wieder aufgenommen hatte.

Im Archiv des MHPN befindet sich tatsächlich ein Werkstattbuch von Frédéric Gonin mit Anmerkungen, die vom November 1858 bis zum 12. Januar 1864 datiert sind. Der Umschlag trägt ein vorgedrucktes Etikett der École centrale des arts et manufactures in Paris für das Schuljahr 1841-1842 und die Töpferklasse (von Professor Ferry). Gonin gab auch den Namen des Schülers ein. Das Notizbuch wurde nie im schulischen Kontext verwendet, sondern diente hauptsächlich als Werkstattbuch. Der Inhalt besteht aus einer Reihe von technischen Hinweisen, von denen die meisten sehr knapp gehalten sind. Im November 1858 nahm Gonin eine Bestandsaufnahme der Tonvorräte der Fabrik vor und reparierte im Dezember den alten Brennofen. Später baute er einen neuen Ofen. War es der «neue Steinkohleofen», den er im November 1859 erfolgreich einweihte? Die meisten Anmerkungen betreffen eine beeindruckende Anzahl von Tests von Tonmassen, Glasuren oder Farben für Steingut und für braunes und gelbes Kochgeschirr (aus französischem Dieulefit- oder Bresse-Ton). Für Steingut experimentierte er mit verschiedenen Mischungen auf der Basis von Kölner Ton (wahrscheinlich Vallendar), weissem Morez und Sand aus Tavannes oder Cruseilles.

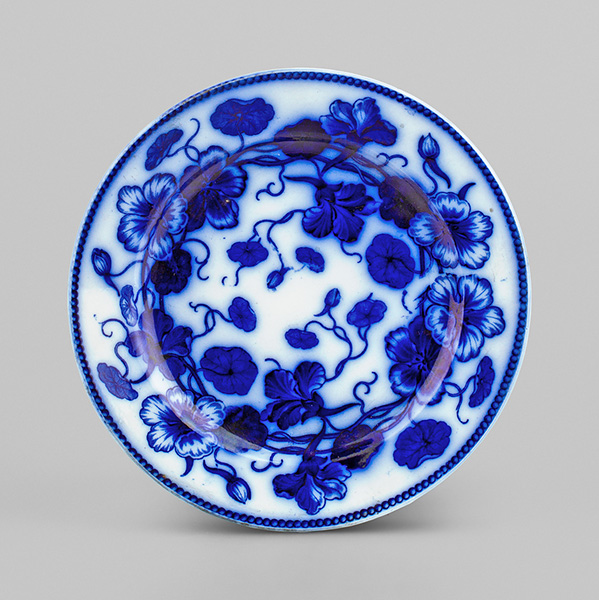

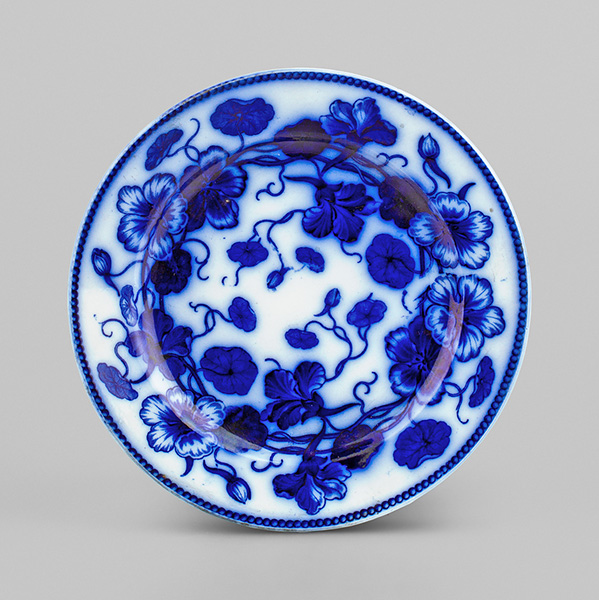

Unter den Farben, mit denen er experimentierte, erwähnt er ein «fliessendes Blau», das sicherlich dem Flowing Blue der englischen Umdruckdekore entsprach (MHL AA.MI.994; MHL AA.MI.995).

Um den Kölner Ton zu sparen, streckt er ihn manchmal mit schweizerischem Cuvaloup-Ton (oder Couvaloup, eine Tonart, die zwischen Saint-Cergue und La Givrine vorkam).

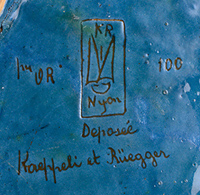

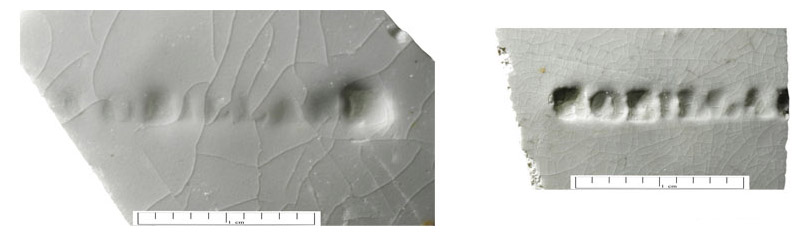

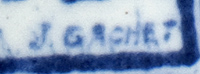

Aus dem Werkstattbuch geht hervor, dass Gonin, um die verschiedenen Tonmassen zu unterscheiden, mit denen er experimentierte, die Stücke mit Stempelmarken versah, dem Zeichen «NYON» oder einem Kreuz (MHL AA.MI.992; MHL AA.MI.997), einer Praxis folgend, die sich in Casamène offenbar bewährt hatte (siehe MHPN MH-FA-3876-1).

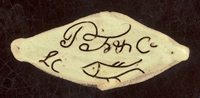

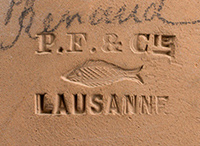

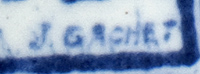

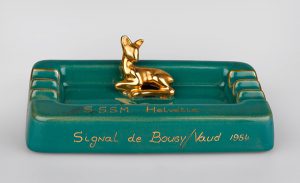

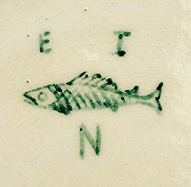

Diese technischen Markierungen, die nicht systematisch angebracht wurden, erscheinen manchmal zusammen mit der Druckmarke des neuen Unternehmens: «BONNARD & GONIN» oder «POTERIE FINE BONNARD & GONIN», in einer ovalen Form, mit zwei Fischen verziert, die jeweils die Erwähnung «NYON» und «SUISSE» tragen (MHPN MH-2015-388; MHPN MH-2015-37; MHPN MH-FA-4113).

Gonins Notizbuch enthält auch eine Liste der Druckplatten, die für die gedruckten Dekore verwendet wurden, mit Angabe der dargestellten Themen: «Flora» – «Musikbordüre» – «Jagd» – «Schweizer Schlösser» – «Eichenlaub» – «Schweizer Bordüre» – «Chalets» – «Deutschland» – «Rosen» – «Marmoriert». Im Inventar, das beim Verkauf der Anlagen an die neue Gesellschaft im Jahr 1860 erstellt wurde, wird ein «Galvanisiergerät» erwähnt. Hat Gonin seine Platten selbst im Galvanisierverfahren hergestellt?

Einige der von Gonin erwähnten Sujets sind auf den Objekten unseres Inventars deutlich zu erkennen, sowohl in der Zeit von «Bonnard & Gonin» als auch in den ersten Jahren der Aktiengesellschaft ab 1860:

– Dekor «Chalets»: MHPN MH-2015-388.

– Dekore «Chalets» mit Bordüre aus «Eichenblättern»: MHPN MH-FA-10020A et –C; MHPN MH-FA-2885; MHL AA.46.B.17F; MHL AA.46.B.17C; MHL AA.46.B.17D; MHPN MH-FA-10018B.

– Dekor «Chalets», mit Bordüre aus «Rosen»: MHL AA.MI.994.

– Nur «Rosen»-Bordüre: MPE 1177A.

– Dekore «Schweizer Schlösser» mit «Schweizer Bordüre» (?): MHPN MH-FA-4173; MHPN MH-FA-4113; MHPN MH-2015-443; MHPN MH-2015-445.

– Dekore «Schweizer Schlösser», mit «Rosen»-Bordüre: MHPN MH-FA-465; MHPN MH-2015-448; MHL AA.46.B.5; MHL AA.46.B.9.

– Dekore «Schweizer Schlösser», mit Bordüre aus «Eichenblättern»: MHPN MH-2013-45F; MHPN MH-2013-45E; MHPN MH-2013-45C.

– Dekor «Jagd», mit «Rosen»-Bordüre: MHPN MH-FA-4175.

– Dekore «Jagd», mit Bordüre aus «Eichenblättern»: MHPN MH-2003-122F; MHPN MH-2003-122E; MHPN MH-2003-122B; MHPN MH-2003-122A; MHPN MH-2003-122C; MHPN MH-2003-122D.

CERAMICA CH enthält auch Ansichten der Schweiz, die in Gonins Notizbuch nicht enthalten sind:

– Ansichten der Schweiz, mit «Rosen»-Bordüre: MHPN MH-2003-123; MHPN MH-2003-124; MHPN MH-FA-465; MHPN MH-2003-125; MHPN MH-2015-338; MHPN MH-2011-22; MHPN MH-2011-23; MHL AA.46.B.7; MHL AA.46.B.8; MHL AA.46.B.10; MHL AA.46.B.6; MM 1203.

– Ansichten der Schweiz mit «Schweizer Bordüre» (?): MHPN MH-FA-4113; MHPN MH-FA-4111; MHPN MH-FA-3928; MHPN MH-2015-444; MHPN MH-2015-446; MHL AA.MI.992.

– Ansichten der Schweiz mit Bordüre aus «Eichenblättern»: MHPN MH-2013-45C.

Nebenbei sei bemerkt, dass Gonin zweifarbige Umdruckdekore übernahm, die in Casamène bezeugt sind (in diesem Fall für ein Jagdsujet mit Musikbordüre in Blau und Schwarz – MHPN MH-2015-37).

Die Blindmarke «NYON» wurde auch in der Zeit von Bonnard & Gonin weiter verwendet, offenbar mit der neuen Funktion einer technischen Marke, aber vielleicht nicht ausschliesslich. Was die Druckmarke betrifft, so wissen wir nicht, ob sie systematisch angebracht wurde, da dies beispielsweise bei Kaffeeschalen und Untertassen offensichtlich nicht der Fall war. Wir stellen auch fest, dass auf der Rückseite der Stücke Ziffern eingeprägt sind (siehe z. B. MHPN MH-2015-37; MHPN MH-FA-4113). Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Zahlen-Blindmarken als Grössenangabe dienten. Die angetroffenen Nummern (für die beiden Zeiträume «Bonnard & Gonin» und «Manufacture de poteries S. A.») sind: 2 (Teller, Durchm. 190-194 mm), 3 (Teller, Durchm. 210 mm), 5 (Milchkännchen, Höhe 170 mm – Teekanne, Höhe 158 mm).

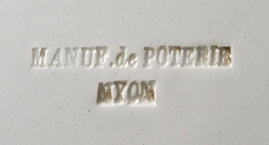

Manufacture de poteries S. A., 1860-1917

Manufacture de poteries S. A., 1860-1917 in CERAMICA CH

Die Episode Bonnard & Gonin war nur von kurzer Dauer. Im Stadtarchiv von Nyon befindet sich eine notarielle Urkunde vom 16. August 1860 mit dem Titel „Erwerb der Steingutfabrik in Nyon“ von Frédéric Gonin aus Lausanne und François Louis Bonnard aus Nyon zugunsten der Aktiengesellschaft (ACN, R 810). Daraus geht hervor, dass Gonin, ein in Nyon ansässiger Bauingenieur, und Bonnard, ein Kaufmann in Nyon, ersterer «Eigentümer zu zwei Dritteln» den Betrieb an eine am 23. April 1860 gegründete Aktiengesellschaft verkauften («beurkundet bei Notar Bernard in Lausanne»). Die Gesellschaft wurde von Louis Gonet, Bankier in Nyon, mit einer Vollmacht von Adolphe Burnand, wohnhaft in Lausanne, ehemaliger Direktor der Waadtländer Kantonalbank, vertreten, der in dem Dokument als «einer der Geschäftsführer der Gesellschaft» bezeichnet wird. Der Verkauf erfolgte zu einem Preis von 90’000 Franken. Gonin erhielt 11’200 Franken in bar, mit denen er seine Hypothekarschulden bei den Robillard-Erben begleichen konnte, sowie Aktien der neuen Gesellschaft im Wert von 48’800 Franken.

Frédéric Gonin wurde somit einer der Hauptaktionäre des Unternehmens und einer seiner Direktoren. Am 22. Mai 1860, einen Monat nach ihrer Gründung, unterzeichnete die Aktiengesellschaft bei der Caisse d’épargne de Nyon einen Kreditvertrag über 10.000 Franken. In dieser notariellen Urkunde werden Frédéric Gonin und Adolphe Burnand als Verwalter genannt (ACN, R 810). Gonin behielt in der Tat die technische Leitung, während Burnand (1799-1877), der kein anderer als sein Schwiegervater war, wahrscheinlich den finanziellen Aspekt des Unternehmens leitete (für eine kurze Biographie des ersten Direktors der Kantonalbank, siehe Revue historique vaudoise, 47, 1939, 111).

Die Gazette de Lausanne würdigte in ihrer Ausgabe vom 3. August 1861 (S. 2) den Aufschwung, den die neue Gesellschaft und Gonin der Fabrik in Nyon verliehen hatten. Der Wert der Jahresproduktion wurde auf 100’000 Franken erhöht, und zwar mit «Steingut, weiss oder bedruckt und braunem oder gelbem Kochgeschirr». Das Unternehmen beschäftigte etwa fünfzig Personen und verfügte über modernste Anlagen und Fertigungstechniken (zahlreiche Maschinen und Mühlen mit hydraulischem Antrieb, Druckdekor auf den Tonwaren mit galvanischen Kupferplatten). Diese Verbesserungen sind Gonin zu verdanken, «der 15 Jahre lang in den wichtigsten Töpferfabriken Frankreichs beschäftigt war, denen er auch als Direktor vorstand».

1861 schenkten Gonin und Burnand dem neu gegründeten Musée industriel de Lausanne eine Reihe von Objekten aus ihrer Fabrik für pädagogische Zwecke (MHL AA.MI.992; MHL AA.MI.994; MHL AA.MI.997).

Die Gruppe umfasste einen unveröffentlichten Dekor, den wir mit einiger Sicherheit der Manufaktur zuschreiben können (MHL AA.MI.995), sowie ein halbfertiges Exemplar (MHL AA.MI.996).

In der Fabrik setzte Gonin einfach seine Arbeit fort, wie das Werkstattbuch bezeugt. Er experimentierte weiter mit den Materialien, insbesondere mit dem Brennen von Kochgeschirr, und versuchte fortwährend, die Effizienz des Brennvorgangs durch Experimente mit verschiedenen Brennstoffen zu verbessern. Die Notizen enden im Januar 1864, zwei Monate vor seinem Tod. Am 15. März 1864 veröffentlichte L’Estafette (S. 4) einen kurzen Nachruf, in dem sie den frühen Tod von «Herrn Gonin bedauerte, dem Leiter der Töpferfabrik von Nyon, einem Betrieb, den dieser kultivierte Mann, der sich durch seine umfassenden Kenntnisse ebenso auszeichnete wie durch die Freundlichkeit seines Charakters, vor einigen Jahren übernommen und auf eine sehr gute finanzielle Basis gestellt hatte».

Es liegt auf der Hand, dass sich die Art der Produktion mit der Gründung der Aktiengesellschaft nicht grundlegend änderte, da der wichtigste Techniker weiterhin die Leitung innehatte. Die Marke «Bonnard & Gonin» wurde offensichtlich fallen gelassen, aber nicht systematisch ersetzt, da viele Stücke unmarkiert blieben (MHPN MH-2015-443; MHPN MH-2015-444; MHPN MH-2015-445; MHPN MH-2015-446; MHPN MH-2013-45F; MHPN MH-2013-45E; MHPN MH-2013-45C; MHPN MH-FA-10018B).

Eine verbesserte Tonmasse namens «Cailloutage» (bei der der Sand in der Zusammensetzung durch zerkleinerten Feuerstein ersetzt wird) wurde eingeführt, wahrscheinlich von Gonin selbst. Diese Sorte wird von einer neuen Kennzeichnung begleitet, mit gestempelten (MHPN MH-2015-448) oder gedruckten (MHPN MH-2011-22; MHPN MH-2003-122F; MHPN MH-FA-10014; MHPN MH-2003-118) Zeichen. Die neuen Blindmarken enthalten nun die Initialen «MN» (Manufaktur Nyon); die Druckmarken zeigen ein Schild mit dem Wappen der Stadt Nyon.

Unter dem Kochgeschirr, das einen bedeutenden Teil der Produktion von Nyon ausgemacht haben muss, haben wir bisher nur ein einziges Exemplar identifiziert: eine manganglasierte Terrine (MHPN MH-1997-34), deren Pressmarke «NYON» zusammen mit einer «2» die Datierung eher erschwert.

Die ersten Jahre nach Gonins Tod sind kaum dokumentiert, weder im Stadtarchiv noch in den Sammlungen. Die Feuille fédérale suisse veröffentlichte in der Nr. 9 vom 29. Februar 1868 den Katalog der Schweizer Teilnehmer an der Pariser Weltausstellung 1867. Auf Seite 243 findet sich unter der Rubrik «Porzellan, Steingut und andere Luxuskeramik» nur einen Aussteller: Die Manufacture de poteries de Nyon (Direktor Versel) mit Teilen eines «Kochgeschirrs». Le Conteur vaudois vom 16. Februar 1867 (S. 2), der einen Überblick über die in Paris anwesenden Waadtländer Aussteller veröffentlichte, gab einen etwas ausführlicheren Kommentar zu den von der Fabrik ausgestellten Töpferwaren ab: «braunes Kochgeschirr […] Wir bewunderten die elegante Form der meisten Objekte, der tiefe Preis macht sie für jedermann erschwinglich; in dieser Hinsicht finden wir, dass diese Ausstellung Erwähnung verdient; sie erlaubt dem Handwerker, auf seinem Tisch Gegenstände von anmutiger und leichter Form aufzustellen und sich so eine Art Luxus zu gönnen». Das Museum Nyon besitzt «eine Preisliste von Objekten aus braunem Kochgeschirr – S. A. de la Manufacture de poterie de Nyon» auf der Rückseite eines Briefbogens mit dem gedruckten Briefkopf «Manufacture de poteries fines et de terres à cuire – F. Versel, directeur-gérant». Ein gewisser F. Versel leitete also spätestens ab 1867 den Betrieb. Der einzige Versel, den wir in der damaligen Presse ausfindig machen konnten, ist ein gewisser François Versel, Geschäftsführer und Sekretär des Friedensrichters in Nyon.

Bereits 1869 trat eine Person in Erscheinung, die der Fabrik fast ein halbes Jahrhundert lang ihren Stempel aufdrücken sollte: Jules Michaud (1840–1917). In einem Artikel in der Gazette de Lausanne vom 22. März 1879, der die Geschichte der Fabrik nachzeichnete und den wir bereits mehrfach zitiert haben, heisst es, dass «Herr Michaud die Fabrik seit 10 Jahren leitete». In einer Urkunde über Wasserrechte vom September 1880 wird Jules Michaud als Geschäftsführer der «Manufacture de poterie de Nyon, société anonyme constituée le 23 avril 1860» (ACN, R 810) genannt.

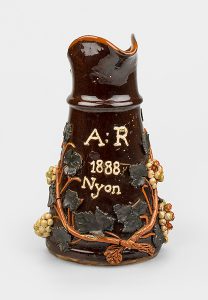

In einem Artikel über die Eidgenössische Ausstellung der Schönen Künste 1880 in Lausanne schrieb La Revue vom 25. Mai 1880 (S. 3) in Bezug auf die Manufaktur, dass «[…] sie seit etwa zwei Jahren Steinzeugartikel in Form von Krügen, Kannen, Zuckerdosen, Teekannen herstelle, alle gelb glasiert und ohne jegliche Verzierung. Jetzt produziere sie mehr und sogar bessere Produkte [die Keramiken realisiert für die Gebrüder Pflüger, siehe unten]». Die Verwendung des Begriffs «Steinzeug» ist eindeutig missbräuchlich. Gemäss dem Artikel in der Gazette de Lausanne vom 22. März 1879 begann Jules Michaud «um den Monat September 1878, nach mehreren Monaten eifriger und ununterbrochener Arbeit, nach unaufhörlichen Rückschlägen und zahllosen Versuchen», eine künstlerischere Linie zu entwickeln. Diese neue Produktion wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Pflüger Frères et Cie, Inhaberin des Bazar vaudois in Lausanne, lanciert. In diesem Fall war das Unternehmen Pflüger Frères et Cie für die Dekore zuständig.

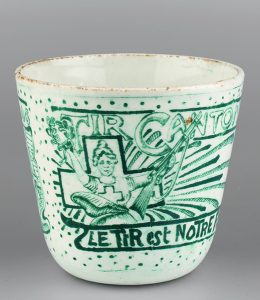

Die Zusammenarbeit mit Pflüger Frères & Cie, 1878–1883

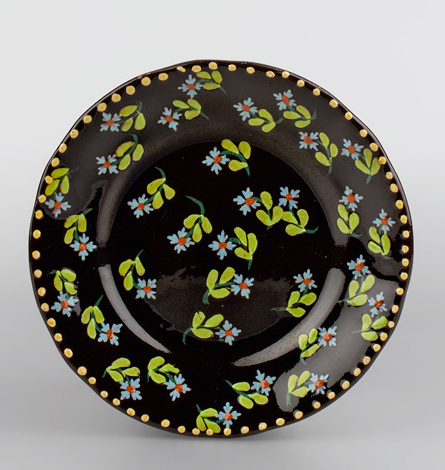

Pflüger Frères & Cie, 1878–1883 in CERAMICA CH

Im Artikel «La porcelaine et la poterie à Nyon», erschienen im Journal de Nyon vom 6. und 11. April 1893, schilderte Jules Michaud die Episode folgendermassen: «Die Manufaktur wagte einen neuen Versuch, indem sie für MM Pflüger & Cie und mit ihrer Mithilfe den neuen Zweig der Kunsttöpferei mit Schlickerfarben entwickelte […] es wurden prächtige Stücke hergestellt, einige Sendungen sogar in ferne Länder verschickt, aber der sehr hohe Selbstkostenpreis dieser Artikel begrenzte ihren Verkauf und die Produktion wurde bald eingestellt».

Der Bazar vaudois, eine echte Lausanner Institution, wurde 1831 von Louis Pflüger dem Älteren (der 1858 starb) und Benjamin Corbaz (1786-1847) in Chemin-Neuf gegründet. Ziel des Unternehmens war es, alle Produkte des Waadtländer Handwerks und der Industrie nach einem originellen Prinzip zu vermarkten: Die Hersteller übergaben ihre Produkte dem Bazar auf Kommission, der eine Lagergebühr und eine Provision auf den Verkaufspreis erhob. Nach einigen Jahren verliess Corbaz das Unternehmen, um sich ganz seiner früheren Tätigkeit als Buchhändler und Verleger zu widmen. Nach und nach wurde das Sortiment des Bazars um schweizerische und später um ausländische Produkte erweitert. Im Jahr 1856 wurde der nun stattliche Laden an die Place Saint-François verlegt (J. Z. 1871; Monnet 1881; Bridel 1919; Bridel 1931).

Nach dem Tod von Louis übernahm sein Sohn Philippe (1820–1895) das Unternehmen in Partnerschaft mit Charles Burnand aus Moudon. Ab 1877 nahm das Unternehmen offenbar den Namen «Pflüger Frères et Cie» an (Monnet 1881). Zu diesem Zeitpunkt traten wahrscheinlich zwei der Söhne von Philippe, Charles (1849–1927) und Marcus (1851–1916), in das Unternehmen ein. Der Vater war offensichtlich dabei, seine Nachfolge vorzubereiten. Die Übergabe nahm im Februar 1882 mit der Gründung einer neuen Kommanditgesellschaft konkrete Formen an, in der Charles und Marcus «unbeschränkt haftende Gesellschafter» waren, während Philippe Pflüger und Charles Burnand Kommanditisten waren (Schweizerisches Handelsamtsblatt [SHAB], Bd. 1, 1883, S. 106).

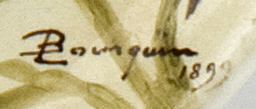

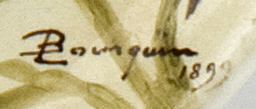

Ein dritter Sohn von Philippe Pflüger, Louis (1847–1893), wird im Zusammenhang mit dem Basar nicht erwähnt, aber es ist sicher, dass er eine Rolle im Keramikabenteuer der Geschwister spielte. Obwohl ihn der künstlerische Weg reizte, insbesondere die Malerei, versuchten seine Eltern zunächst vergeblich, ihn in das Familienunternehmen einzubinden. In den Jahren 1870–1872 konnte er schliesslich eine Ausbildung beim französischen Blumenmaler Joseph-Eugène Gilbault in Lausanne beginnen, bevor er nach Paris ging, wo er bei dem Landschaftsmaler Pierre Dupuis und dem Blumenmaler Victor Leclaire weitere Erfahrungen sammelte. Nach seiner Rückkehr nach Lausanne widmete sich Louis eine Zeit lang der Ölmalerei, vor allem aber der Aquarellmalerei, wobei er eine ausgeprägte Vorliebe für florale Themen hatte. Er nahm an mehreren Ausstellungen in der Schweiz und in Brüssel teil (Vuillermet 1908).

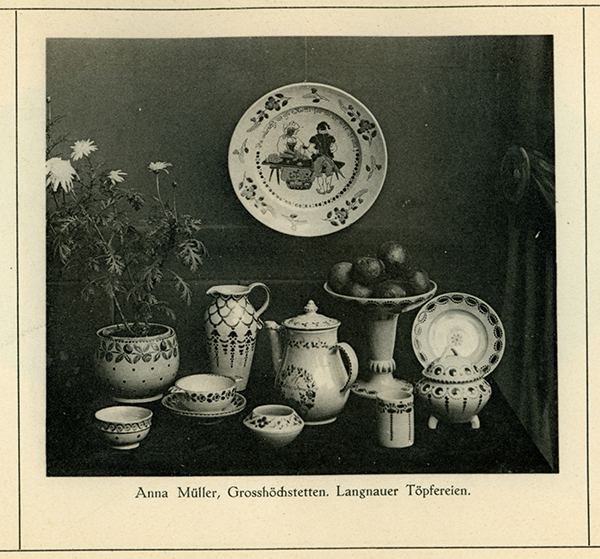

In seinem Eintrag für das Lexikon der Schweizer Künstler, für den er sich auf Informationen der Familie des Künstlers bezog, beschrieeb Charles Vuillermet Louis Pflüger als «Maler und Keramiker». Weiter führte er aus, dass sich Louis «einige Jahre lang der Keramik widmete. Nachdem ihm die Genfer Kunstschule hervorragende Dekorateure zur Verfügung gestellt hatte, schuf er eine in unserem Land neue Industrie: die Herstellung von Kunsttöpferwaren, bekannt unter dem Namen ‹Nyon›. Diese Töpferware wurde mit Auflagen- und reliefdekor sowie Scharffeuermalerei verziert […] Pflüger leitete die Fabrik in Nyon von März 1878 bis zum 27. Januar 1882» (Vuillermet 1908). Louis Pflüger als Keramiker zu bezeichnen, ist eine Übertreibung, auch wenn er sich im Laufe der Zeit ein wenig mit dem Medium vertraut gemacht haben mag. Was den Mythos betrifft, nach dem er die Fabrik leitete, so entstammt er offensichtlich der Fantasie der Familie. Auf diese Fehlinterpretationen werden wir später zurückkommen.

Die Gebrüder Pflüger begnügten sich also nicht damit, die Produkte des Waadtländer Handwerks und der Industrie zu vertreiben, sondern beschlossen im Frühjahr 1878, eine eigene Produktion zu lancieren, deren Leitung Louis anvertraut wurde. Da die Wahl auf das Gebiet der Keramik fiel, sollte diese neue Aktivität in Synergie mit dem Werk in Nyon entwickelt werden, das allein in der Lage war, das Basiswissen, die geeigneten Rohstoffe und die erforderliche technische Infrastruktur bereitzustellen. Louis Pflüger, der Künstler der Geschwister, sollte die ästhetische Linie der Produkte in einem eigens dafür eingerichteten Atelier in den Fabrikräumen entwerfen (La Revue vom 25. Mai 1880, S. 3). Die Dekore wurden auf die von den Drehern und Formern der Fabrik vorbereiteten Stücke gemalt und modelliert. Offenbar stand Louis Pflüger an der Spitze einer kleinen Gruppe von Dekorateuren, Malern und Modellierern, die wahrscheinlich von der Genfer Ingenieurschule rekrutiert wurden (die Kunstgewerbeschule wurde erst 1903 gegründet).

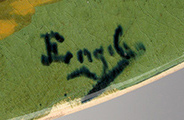

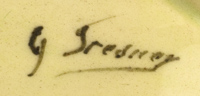

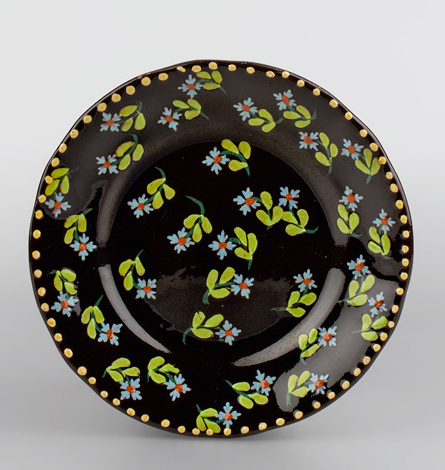

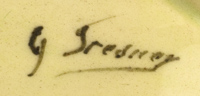

Viele der Dekore sind signiert, meist mit einfachen Initialen. Nur zwei Namen erscheinen vollständig: Junod, offenbar aus Neuenburg, und Engel (MHPN MH-FA-2137; MHPN MH-2013-42).

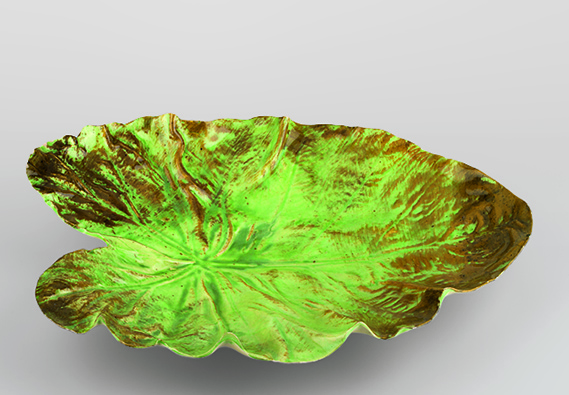

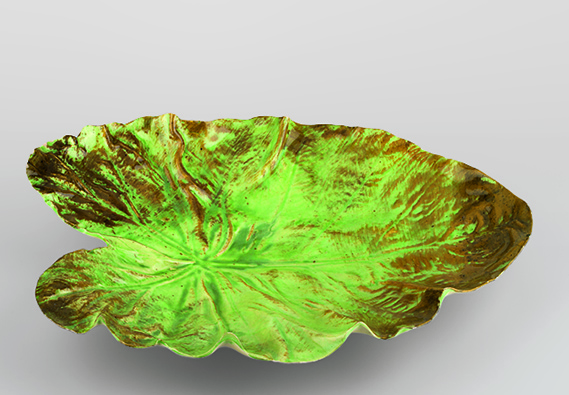

Bei einem Teil dieser sogenannten Kunstkeramik wurden die Dekore polychrom, mit Engoben oder Schlicker, auf eine farbige Grundengobe (meist braun-schwarz) gemalt und mit einer farblosen Glasur überzogen (z. B. MHPN MH-FA-3127; MHPN MH-FA-2686; MHPN MH-1998-307; MHPN MH-2011-29). Eine andere Kategorie von Objekten, die damals für Aufsehen sorgte, wurde mit der gleichen Technik dekoriert, jedoch mit floralen und tierischen Motiven in Flach- und Hochrelief versehen, die modelliert und vor dem Färben und Glasieren aufgetragen wurden (z. B. MHPN MH-2011-27; MHPN MH-2000-108; MHPN MH-2011-31). Zur ersten Gruppe gehören Motive eines gewissen historistischen Eklektizismus (MHPN MH-FA-3127; MHPN MH-FA-2686; MHPN MH-1998-307; MHPN MH-1998-308; MHPN MH-2015-49; MHPN MH-2013-39). Das Schweizerische Nationalmuseum in Zürich bewahrt einen braunen Krug mit Motiven, die den Stil «Alt-Thun» aus zeitgenössischen Fabriken in Steffisburg und Heimberg imitieren, (SNM LM-80590). Dieses Objekt ist repräsentativ für den Beginn der Produktion, wie das auf dem Zinndeckel eingravierte Datum bezeugt: «St. 29 Oktober 1878». Der Erfolg dieser Art von Töpferwaren bei der Kundschaft, die dem aufblühenden internationalen Tourismus zu verdanken war, spielte sicherlich bei der Entscheidung der Gebrüder Pflüger mit, sich überhaupt auf dieses Abenteur einzulassen. Doch schon bald wandten sie sich einem weniger folkloristischen Stil zu.

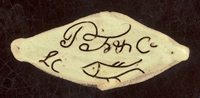

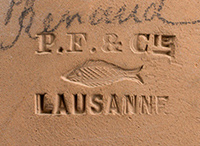

Die keramische Basis dieser Kreationen war entweder eine herkömmliche rote oder eine feine beige Irdenware (vielleicht das oben erwähnte gelbliche «Steinzeug»?) oder eine feine weisse Steingutmasse. Diese Artikel tragen eindeutige Marken mit dem Schriftzug «PF & Cie» und sind begleitet von einem Fisch.

Einige erscheinen als Pinselmarken (MHPN MH-FA-4215; MHPN MH-2015-44), andere als Ritzmarken (MHPN MH-FA-4433A; MHPN MH-FA-4220) oder in einer weissen Engobe-Kartusche in der Art der «Alt Thun»-Keramik (MHPN MH-2015-40). Auch Blindmarken kommen vor (MHPN MH-2009-1).

Die Marke wurde im November 1880 offiziell eingetragen (Bundesanzeiger, 1880, Band IV, Buch 48, 64) mit der Eintragungsnummer 197. Das in der amtlichen Veröffentlichung wiedergegebene Muster entspricht demjenigen der Blindmarke. Die gleiche Zeichnung wurde in einer Anzeige von Pflüger wiedergegeben, in der die Eröffnung eines zweiten Ausstellungsraums im «Chalet» angekündigt wurde, einem Anbau des Grand Bazar, der kürzlich gegenüber dem Bahnhof von Flon errichtet worden war und speziell für die Ausstellung von «Haus»-Keramik konzipiert war (L’Estafette, 29. Juli 1880, S. 3, und 8. Dezember 1880, S. 1). Die fragliche Anzeige enthält eine Warnung an die Kundschaft: «Da täglich schweizerische und französische Töpferwaren fälschlicherweise für Produkte aus der Fabrik in Nyon verkauft werden, verlangen Sie bitte die untenstehende Marke.» Ab dem Frühjahr 1879 veröffentlichten die Gebrüder Pflüger regelmässig Anzeigen in der Lausanner Presse, in denen sie für ihre «Kunstkeramik aus der Manufaktur in Nyon» warben.

Aufgrund ihres farbenfrohen und manchmal sogar spektakulären Charakters zogen Pflügers Inszenierungen die ganze Aufmerksamkeit der damaligen Kommentatoren auf sich und stellten die übrige Produktion von Nyon (wahrscheinlich nicht ohne Grund) in den Schatten. Im Katalog der Zürcher Landesausstellung von 1883 hat die Fabrik die gleiche Ausstellernummer wie Pflüger Frères und erscheint sogar als eine Art «Unteraussteller». Pflüger Frères et Cie erhielten ein Diplom «für ihr kunstvolles Steingut mit Auflagendekor und für ihre Verdienste bei der Einführung dieser Industrie in der Schweiz» (Messerli 1991, 17-18 und Anmerkung 124; Le Nouvelliste vaudois, 4. April 1883, S. 3).

Die Einschätzung der Jury erscheint uns etwas übertrieben. Die berühmten Auflagendekore waren keine Erfindung der Pflüger. Sie lehnten sich wahrscheinlich an die Kreationen an, die zur gleichen Zeit – und mit höherer Virtuosität – von der Töpferei von Eugène Hécler entwickelt wurden, die zwischen 1881 und 1907 in Ferney-Voltaire tätig war (Clément 2000, 87-91; siehe auch MAHN AA 1343; MAHN AA 3351; MAHN AA 1342; MAHN AA 1344). Ein ähnlicher Stil findet sich bei Picolas & Degrange in Carouge (Dumaret 2006, Abb. 91) oder bei Alexandre Schwarz in seiner Poterie des Délices in Genf (eingetragen im SHAB am 13. Januar 1883 [Bd. 1, 1883, 42] – das Musée Ariana bewahrt eine Vase mit braun-schwarzem Hintergrund, die mit einem polychromen Blumenstrauss im Auflagendekor verziert ist, MAG AR 07896). Die beiden letztgenannten Hersteller stellten diese Art von Keramik in der Keramikabteilung der Zürcher Landesausstellung 1883 neben den Kreationen von Pflüger aus (Journal de Genève, 11. Mai 1883, 1).

In der Waadtländer Presse wurden die Bemühungen der Gebrüder Pflüger in Nyon damals mit Begeisterung aufgenommen. Sie wurden mit einigem Nachdruck als die grossen Erneuerer der Nyoner Keramiktradition und als Begründer eines neuen, für die Entwicklung der Waadtländer Wirtschaft vielversprechenden Industriezweigs gefeiert (siehe zum Beispiel einen Artikel über die Eidgenössische Kunstausstellung in L’Estafette vom 26. Mai 1880, S. 5). Dieser Enthusiasmus führte sogar zu Fehlinterpretationen: Hier und da liest man zum Beispiel, dass die Pflügers die Fabrik in Nyon aufgekauft oder sogar gegründet hätten. Auch wenn diese neue Kunstkeramik ohne ihre Initiative – und ohne die finanziellen Investitionen, in die sie wahrscheinlich eingewilligt haben – niemals das Licht der Welt erblickt hätte, darf man nicht vergessen, dass die Gebrüder Pflüger ohne das technische Wissen eines Michaud und seiner Mitarbeiter niemals in der Lage gewesen wären, eine einzige Keramik zu entwerfen.

Die Zusammenarbeit dauerte vier Jahre. Nach der Familientradition hörte Louis am 27. Januar 1882 auf, «die Fabrik in Nyon zu leiten» (Vuillermet 1908). In einer Anzeige in der Lausanner Presse im Dezember 1883 (z.B. in der Gazette de Lausanne vom 1. Dezember 4) teilte Pflüger Frères seinen Kunden mit, dass «unsere bisher in Nyon ansässigen Werkstätten ab dem 1. September 1883 nach Lausanne verlegt worden sind». In der Anzeige werden ausserdem folgende Dienstleistungen angeboten: «Verkauf von Modellierton und Brennen von Stücken». Unserer Meinung nach handelt es sich bei der nach Lausanne verlegten Werkstatt um eine Dekorationswerkstatt, die höchstens mit einem Muffelofen ausgestattet war, der ausschliesslich dem Einbrennen von Dekoren diente. Im Jahr 1884 erschien eine Reihe von Anzeigen, die für «Malkurse und Privatstunden von Herrn Louis Pflüger warben, spezialisiert auf Blumenmalerei auf Seidenstoff, Porzellan und Steingut sowie Aquarellmalerei». Das Studio befand sich in der der Avenue de Villamont Nummer 17. Im folgenden Jahr heisst es in einer weiteren Ankündigung, dass «MM. Pflüger Frères & Cie. von nun an am 1. und 15. eines jeden Monats Porzellan brennen und für den Versand der gebrannten Stücke sorgen werden. Zudem bieten sie ein komplettes Sortiment aller Artikel für Porzellanmalerei an». Die Familie Pflüger hatte eindeutig eine neue Marktlücke ausgemacht, nämlich die der unabhängigen und mehr oder weniger laienhaften Porzellanmaler. In sämtlichen Werbeanzeigen des Unternehmens wird die künstlerische Töpferei nicht mehr erwähnt. Im Jahr 1886 boten sie im Rahmen der «Töpferfabrik am Bahnhof Flon» einen Tonmodellierkurs «für Damen» an (L’Estafette vom 6. Januar 1886, 2); einige Monate später kündigten sie im gleichen Chalet du Flon, dem einstigen Mekka ihrer berühmten Töpferei, eine Ausstellung «künstlerischer und industrieller Erzeugnisse an, die Ausländer interessieren könnten» an (Feuille d’avis de Lausanne vom 27. Mai 1886, 1).

1888 organisierten die Pflügers eine Keramikausstellung im Athénée in Lausanne, auf der «Hunderte» verzierte Fayencen und Porzellan von etwa vierzig Ausstellern präsentiert wurden, unter denen sich auch ihre Kunden befunden haben müssen, oder eher Kundinnen, denn «es sind vor allem die Damen, die sich in dieser zarten und anmutigen Kunst auszeichnen» (Feuille d’avis de Lausanne vom 10. September 1888, 4). Es gab auch Produkte aus der «Fabrik der Herren MM. Pflüger».

L’Estafette vom 16. September (S. 5) berichtet in ihrem Artikel über «drei schöne Schalen», die Louis Pflüger ausgestellt hat und die «auf eine besondere Art und Weise behandelt wurden; diese Arbeit erinnert mehr an Ölmalerei als an Keramik». Diese Beschreibung entspricht genau dem einzigen uns bekannten Objekt mit einer Lausanner Marke der Pflügers (MHPN MH-2000-174).

Falls Louis Pflüger in Lausanne tatsächlich Keramik herstellte, beschränkte er sich wahrscheinlich auf die Dekoration von Wandtellern oder Schalen, die von der einen oder anderen Töpferei im Biskuitzustand geliefert wurden; der Endbrand konnte in seinem Muffelofen erfolgen. Wir glauben nicht, dass die Lausanner Werkstatt in der Lage war, so komplexe Objekte wie vormals in Nyon zu produzieren.

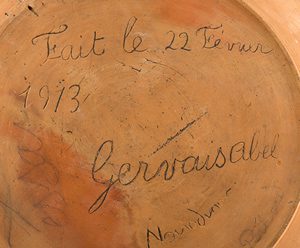

Die laufende Produktion