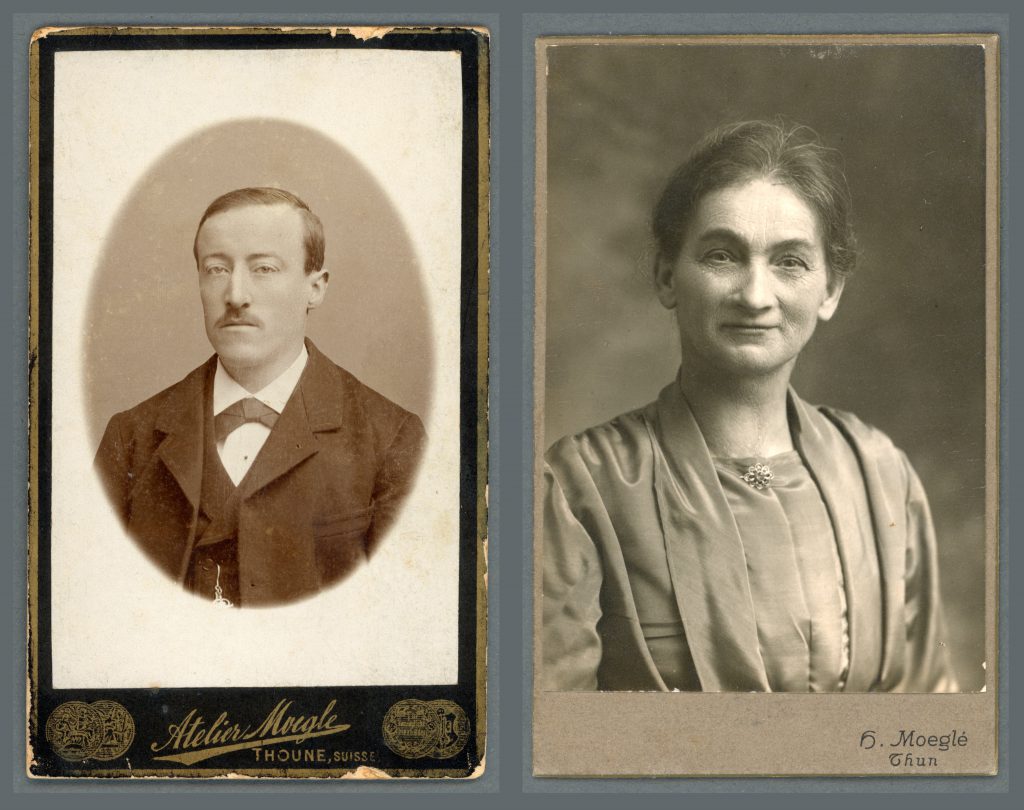

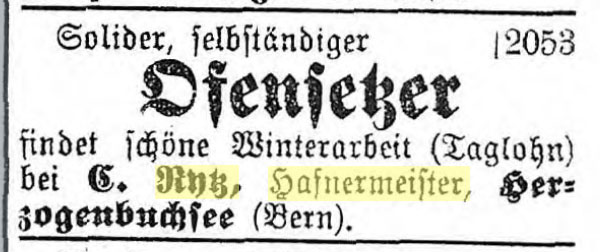

Karl Loder-Eyer (1871-1915), unbekanntes Aufnahmedatum, wohl um 1910.

Keramik von Karl Loder-Eyer in CERAMICA CH

Andreas Heege, Andreas Kistler, 2022

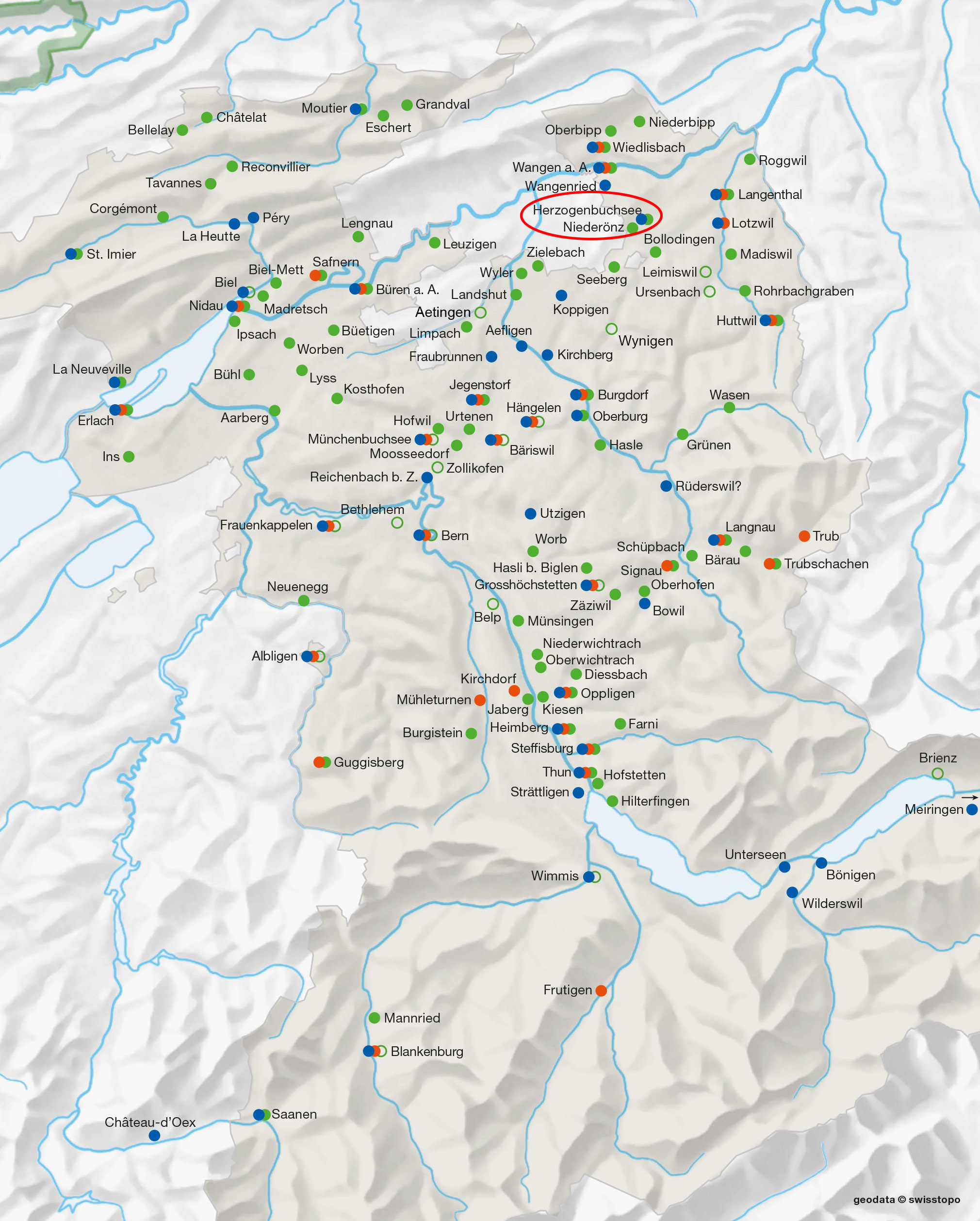

Der Hafner Karl Loder wurde am 22.3.1871 geboren (Burgerrodel [ im Folgenden immer BR] Grossaffoltern 1, 209). Sein Grossvater Bendicht Loder (1808–1874; BR Grossaffoltern 1, 209) war Gemeindeschreiber in Steffisburg und Lehrer in Niederwichtrach, Wichtrach, Langnau, Affoltern, Hofwil, Röthenbach und Jaberg. Aus der zweiten Ehe von Bendicht Loder mit Anna Barbara Aeschlimann von Langnau (1825–nach1878) gingen 12 Kinder hervor (siehe Stammbaum). Von den sechs Söhnen ergriffen zwei den Beruf des Hafners: Bendicht Loder-Walder (1855–1909; BR Grossaffoltern 1, 213) und Johann Loder (1844–1894; BR Grossaffoltern 2, 107). Johann Loder heiratete die Hafnertochter Anna Elisabeth Gfeller (1842–1871; BR Worb 2, 107; Vater Johannes Gfeller, 1816–1862, Hafner in Heimberg). Mit ihr bekam Johann Loder drei Kinder: Karl Loder (1871–1915), (Karl) Johann Loder (1869–1894) und Maria Loder (1868–1869). Eine zweite Ehe mit Maria Elisabeth Moser, verw. Liniger (1836–1906) blieb kinderlos.

Johann Loder erwarb 1883 die Hafnereiliegenschaft Steffisburg, Bernstrasse 206 (Grundbuch [im Folgenden immer GB] Steffisburg 50, 384–387). Bei dieser Gelegenheit wird er als Hafner in Heimberg bezeichnet. Für ihn liess sich dort jedoch kein Liegenschaftsbesitz nachweisen, er war also vermutlich irgendwo eingemietet. Beim Kauf beinhaltete die Liegenschaft das Wohnhaus mit Bescheuerung sowie zwei Hafnerwerkstätten, die zwischen 1834 und 1865 von den Hafnern Christian Künzi (1813–1851), Johannes Künzi (1818–1887) und Samuel Künzi (1820–1870) genutzt worden waren. Im Kaufpreis waren eine Farbmühle und die «Hafnerbretter» inbegriffen. Die hochverschuldete Liegenschaft (Wert Fr. 11.000, Schulden Fr. 9153) ging 1894 nach dem Tod von Johann Loder und dem Tod von (Karl) Johann Loder nur drei Monate später, im Rahmen eines Erbauskaufs seiner Stiefmutter an den damals dreiundzwanzigjährigen Karl Loder über (GB Steffisburg 53, 644–647). Mit Nutzen und Schaden auf den 1. März 1898 verkaufte Karl Loder die Hafnerliegenschaft an einen Gärtner, der sie noch im selben Jahr an einen Landwirt weiterveräusserte (GB Steffisburg 55, 200-204, 425). Wahrscheinlich wurde nach 1898 auf der Parzelle nicht mehr getöpfert.

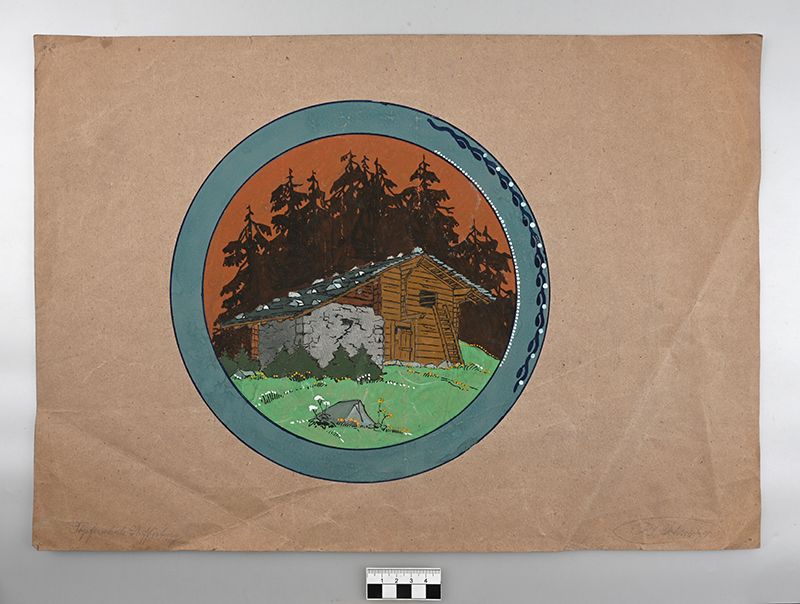

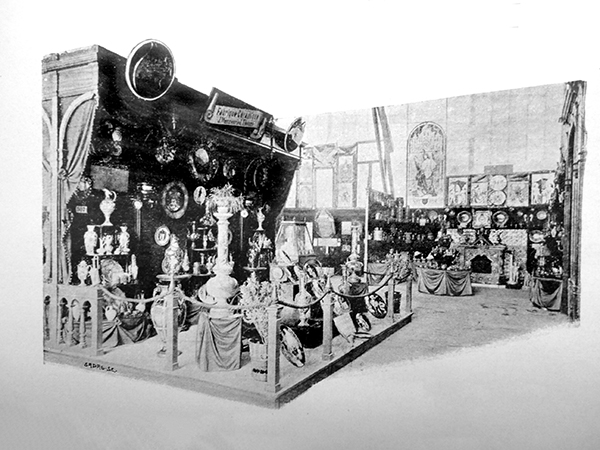

Hafnereiliegenschaft Steffisburg, Alte Bernstrasse 167, unbekanntes Aufnahmedatum, wohl nach 1900.

Dieser Werkstattverkauf war Karl Loder möglich, da er mit Nutzen und Schaden auf den 5. September 1898 die Hafnereiliegenschaft Steffisburg, Alte Bernstrasse 167, im Rahmen eines Erbauskaufs übernehmen konnte (GB Steffisburg 55, 208–211). Sie gehörte vorher seinem Schwiegervater, dem Hafner Christian Eyer (1845–1898).

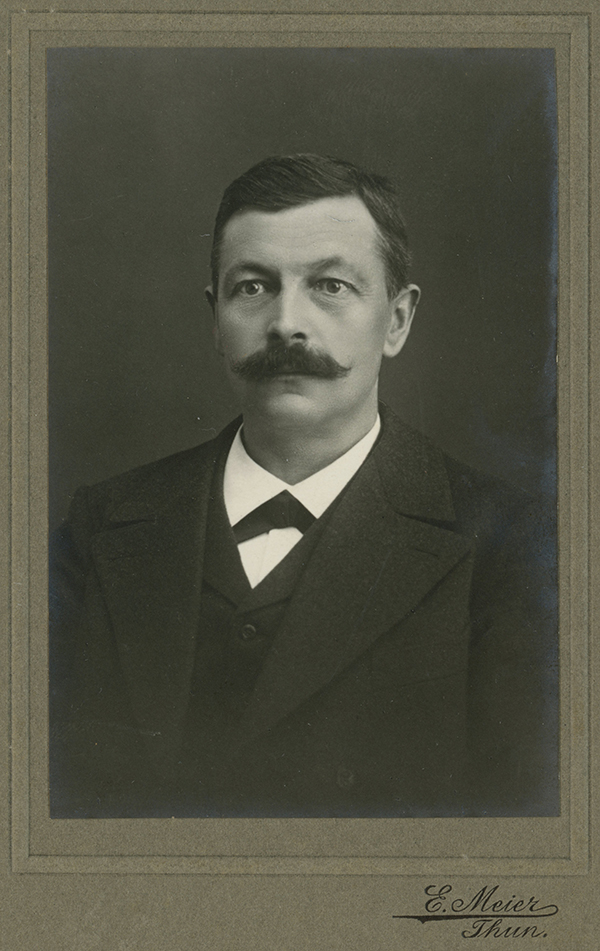

Karl Loder hatte 1898 die Hafnertochter Anna Elisabeth Eyer (2. Dezember 1872–29. April 1933) geheiratet. Das Paar bekam keine Kinder.

Wir können nur vermuten, dass Karl Loder seine Ausbildung zum Hafner in der väterlichen Werkstatt erhielt. Quellen gibt es dazu nicht. Aus seiner Zeit in der Hafnereiliegenschaft Steffisburg, Bernstrasse 206 (1894-1898) haben sich keine Dokumente und auch keine signierten Produkte erhalten.

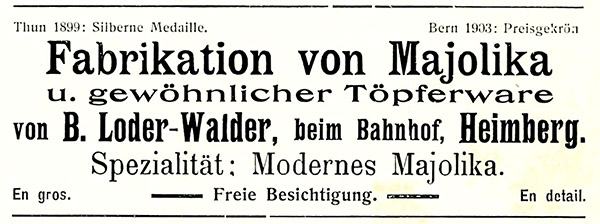

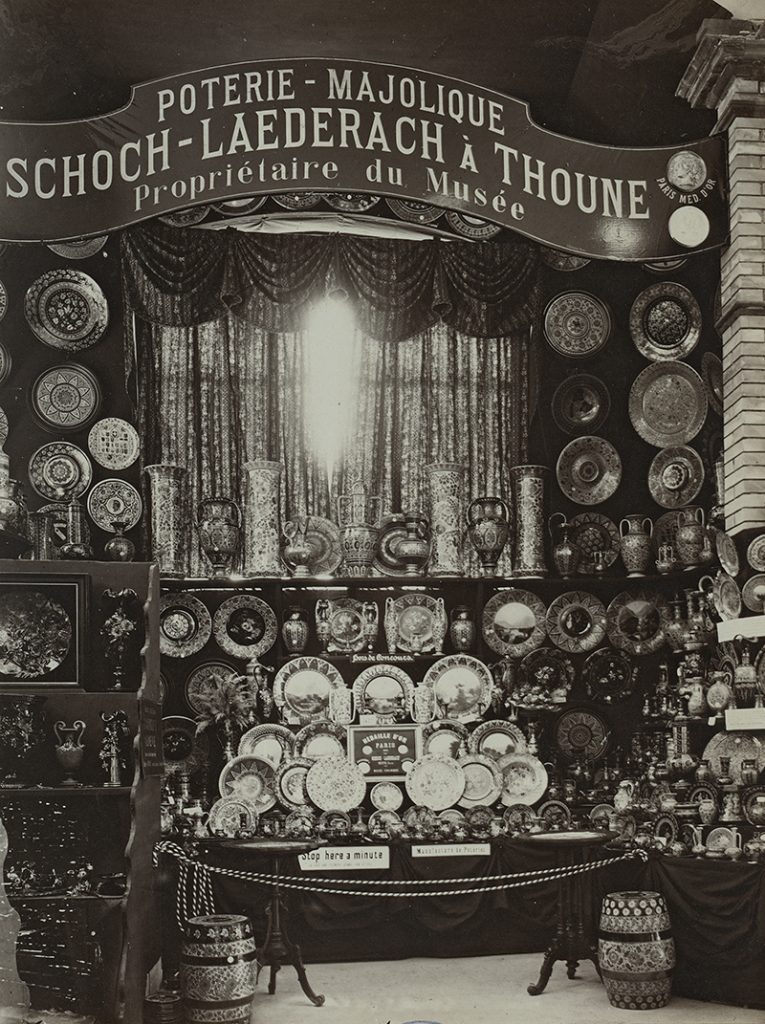

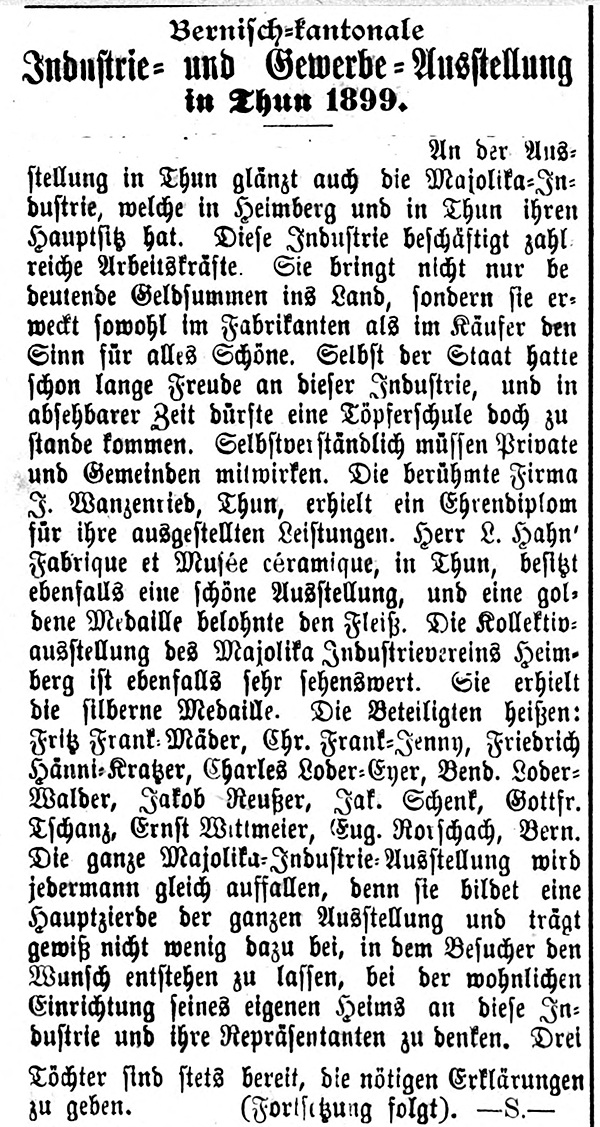

Die Überlieferung zu seinen Aktivitäten setzt mit Zeitungsmeldungen im Jahr 1899 ein (Täglicher Anzeiger für Thun und das Berner Oberland, 11. und 17. August; Thuner Wochenblatt 16. August). Charles, wie er sich damals offenbar schon nannte, hatte sich an der I. Bernisch-Kantonalen Industrie-, Gewerbe- und Landwirtschaftsausstellung an der Kollektivausstellung des Industrievereins Heimberg beteiligt und dafür eine Silbermedaille erhalten, ebenso sein Onkel Bendicht Loder-Walder. Gleichzeitig wurden die Manufaktur Wanzenried mit einem Ehrendiplom und das Musée céramique des Keramikhändlers L. Hahn mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.

1. Bernisch-Kantonalen Industrie-, Gewerbe- und Landwirtschaftsausstellung, Thun 1899, Stand des Industrievereins Heimberg.

Das im Ausstellungsführer gedruckte Standfoto belegt, dass die Hafner Fritz Frank-Mäder, Christian Frank-Jenny, Friedrich Hänni-Kratzer, Charles Loder-Eyer, Bendicht Loder-Walder, Jakob Reusser, Jakob Schenk, Gottfried Tschanz, Ernst Wittmeier und Eugen Rorschach (Bern) offenbar durchweg im Stil der „Thuner Majolika“ arbeiteten, die damals beim bernischen Publikum und den Touristen immer noch en vogue war. Vermutlich waren die genannten Hafner auch die Hauptlieferanten für das Musée céramique.

1. Bernisch-Kantonale Industrie-, Gewerbe- und Landwirtschaftsausstellung, Thun 1899, Stand der Manufaktur Wanzenried.

Optisch und vermutlich auch in der Qualität unterschieden sich die meist ungemarkten Keramiken der Hafner wohl kaum von den Produkten der Manufaktur Wanzenried, die ebenfalls mit einem grossen Stand in Thun vertreten war.

Anna Elisabeth Loder-Eyer, Karl Loder-Eyer und unbekannte Personen (von links) vor der Töpferei Loder-Eyer in Steffisburg, Bernstrasse 167, um oder bald nach 1900. Der kleine Junge mit Hut ist Emil Loder (1890-1971).

Familiäre Veränderungen gab es im Jahr 1900. An der letzten Steffisburger Verdingkindergemeinde vom 28. Dezember 1900 wurde Emil Loder, ein Vetter von Karl Loder, (siehe Stammbaum) zusammen mit seinen Brüdern Ernst Robert (1891–1969) und Walter (1882–1930) für ein Kostgeld von Fr. 65.- pro Jahr, an den kinderlosen Vetter Karl Loder-Eyer (1871–1915) verdingt. Die Integration in die Familie seines wesentlich älteren Vetters sollte sich für Emil als lebensbestimmend erweisen. Ab dem 10. Mai 1906 erhielt er bei Karl Loder einen Lehrvertrag als Hafnerlehrling. Für das zu bezahlende Lehrgeld in Höhe von Fr. 200.- kam die Armenkommission der Gemeinde Heimberg auf (Gemeindearchiv Heimberg, Akten der Armenkommission 1906, 97 (30.8.1906).

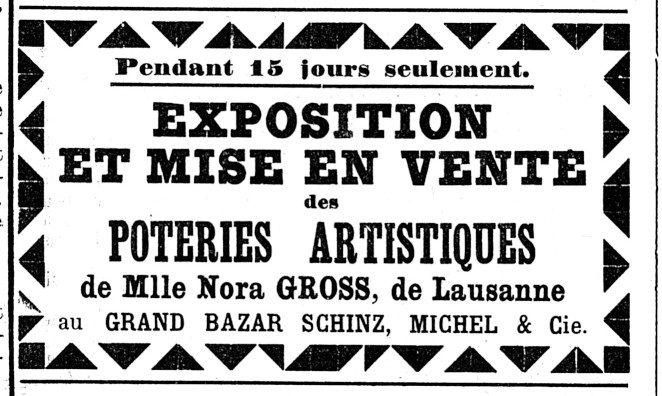

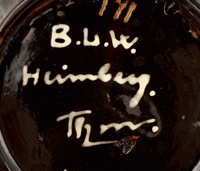

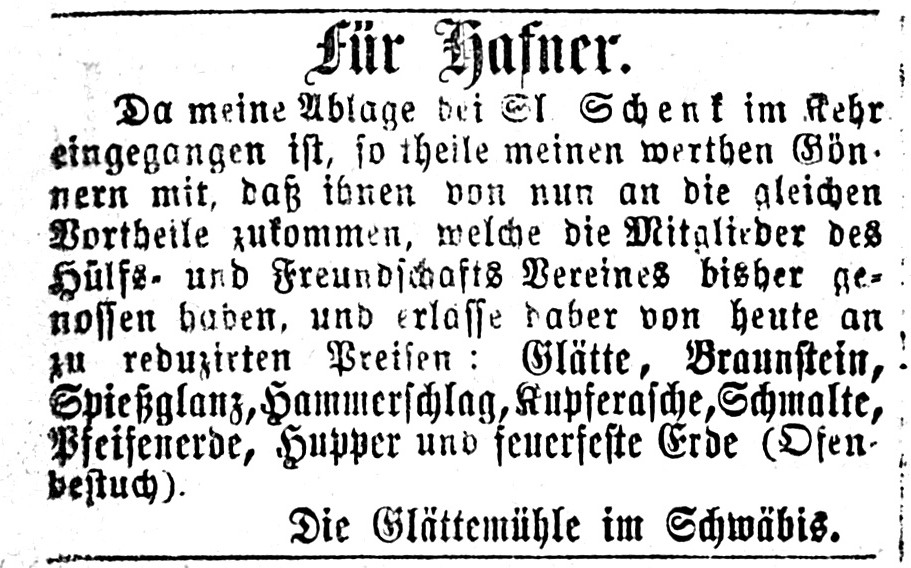

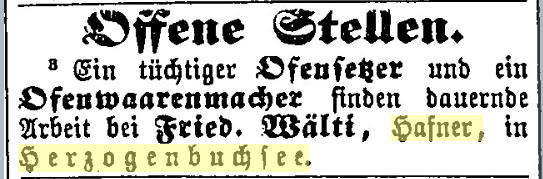

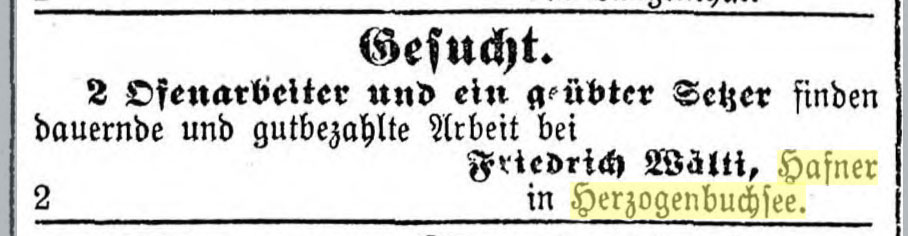

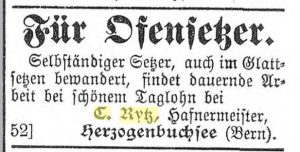

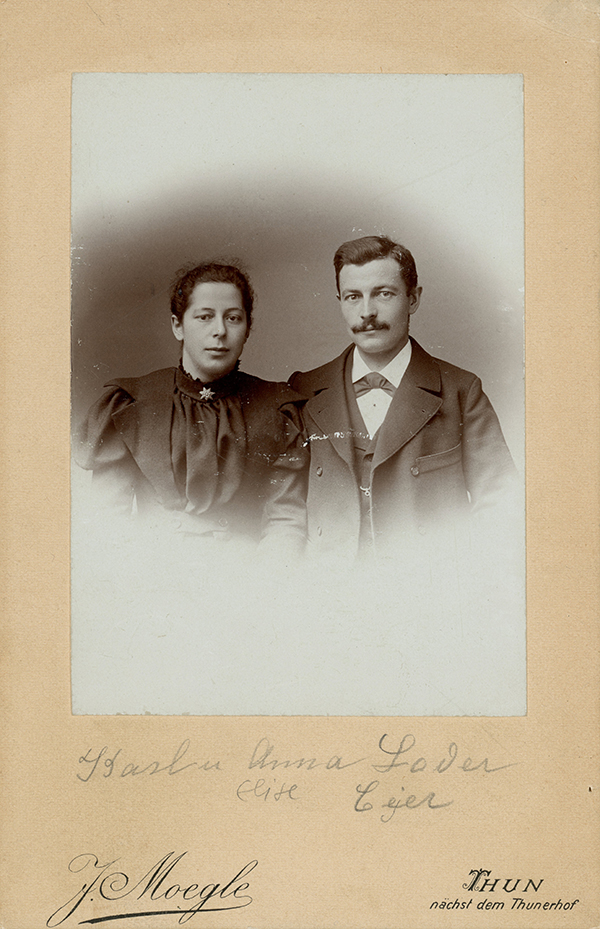

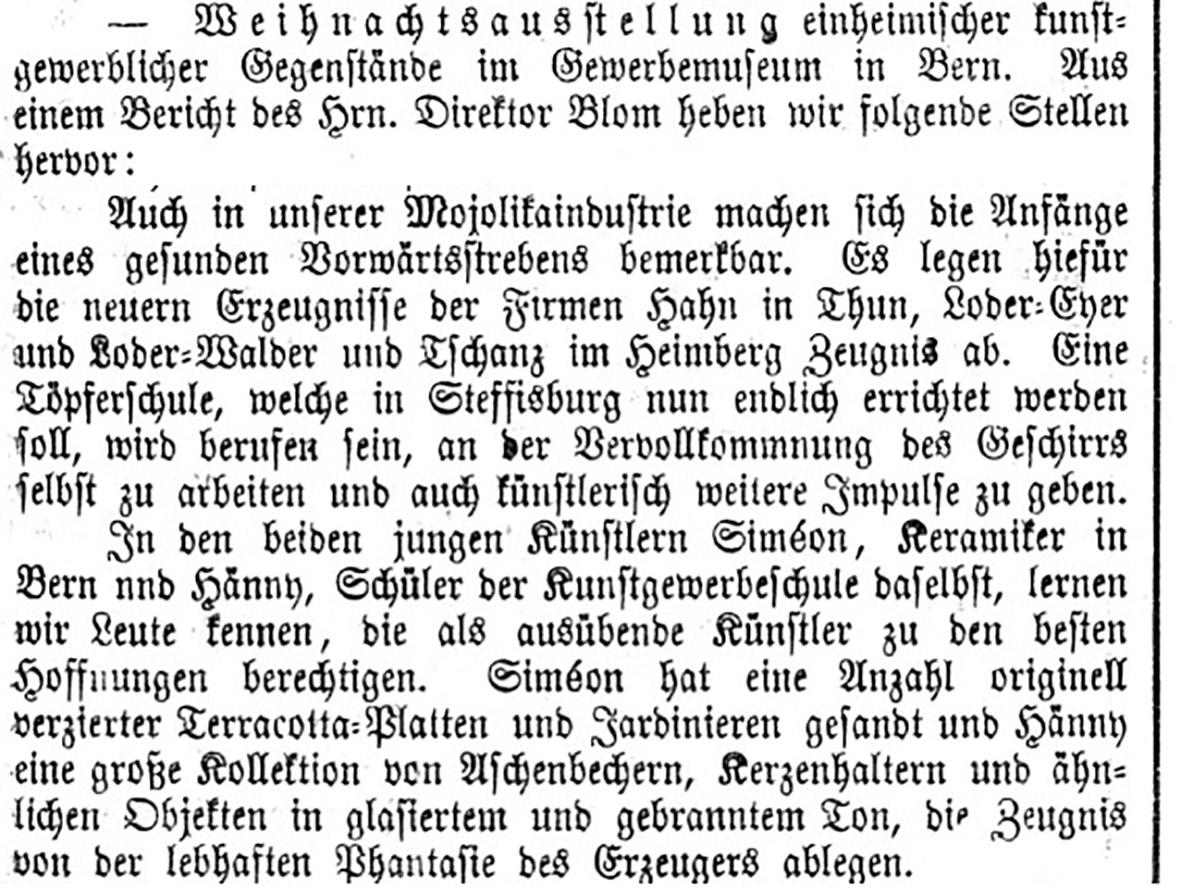

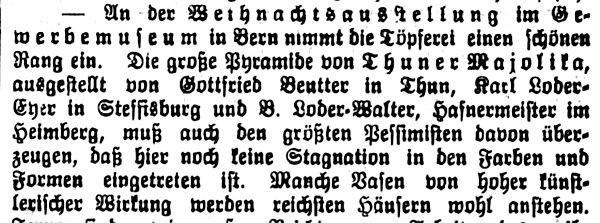

Geschäftsblatt für den obern Teil des Kantons Bern 20. Dezember 1902 Ausgabe 03.

Anlässlich der Weihnachtsausstellung des Jahres 1902 im Gewerbemuseum in Bern wurden die Arbeiten von Karl Loder-Eyer durch den Museumsdirektor Oscar Blom erneut lobend hervorgehoben (Geschäftsblatt für den oberen Teil des Kantons Bern 1902, No. 49, 20.12.1902). Mit ihm wurden die Hafner Loder-Walder und Tschanz genannt.

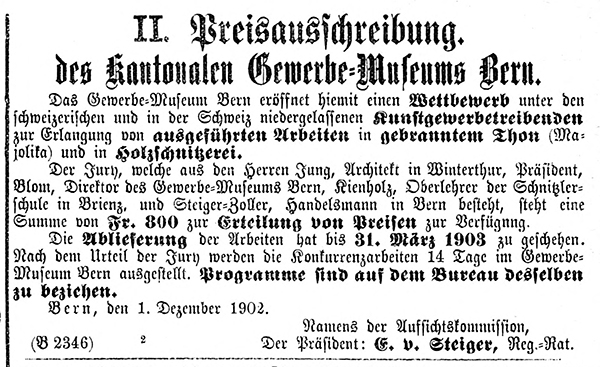

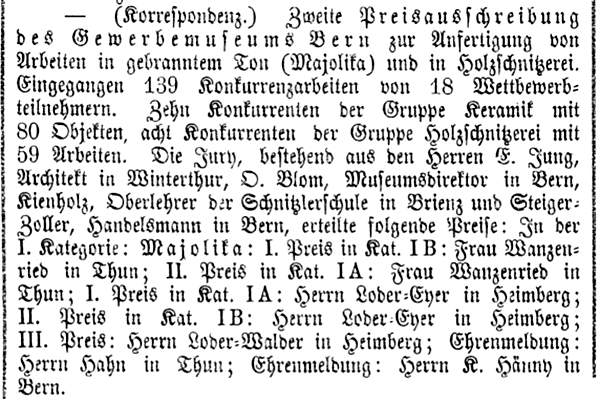

Karl Loder-Eyer beteiligte sich auch erfolgreich an der II. Preisausschreibung des Kantonalen Gewerbemuseums für Arbeiten in gebranntem Ton (Majolika) im Dezember 1902. Zwar gewann die Manufaktur Wanzenried immer noch in einigen Kategorien die ersten Preise, aber Karl Loder stand mit seiner Produktion offenbar auf einem vergleichbaren Niveau. Bendicht Loder-Walter erhielt einen dritten Preis und das Musée Céramique unter L. Hahn eine Ehrenmeldung (Geschäftsblatt für den oberen Teil des Kantons Bern 50, Nr. 28, 1.4.1903). Am 11. April 1903 gratulierte auch der Tägliche Anzeiger für Thun und das Berner Oberland (Band 27, Nummer 86) zu den gewonnenen Preisen und bezeichnete in diesem Zusammenhang Karl Loder als „Förderer heimischer Industrie“.

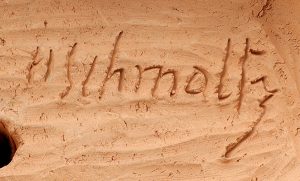

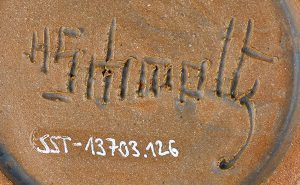

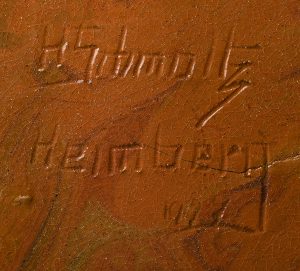

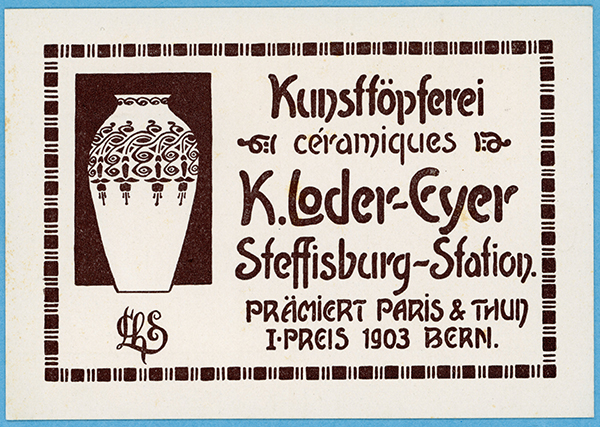

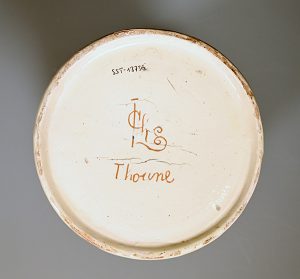

Visitenkarte von Karl Loder-Eyer, nach 1903.

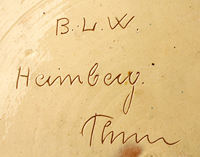

Auf die gewonnenen Preise in Thun und Bern war Karl Loder offenbar sehr stolz, weshalb er eine neue Visitenkarte drucken lies, die seine Firmenmarke zeigt (ligiertes CH L – Charles Loder; die Marke war nicht im Schweizerischen Handelsregister eingetragen). Abgesehen von den Prämierungen in Thun und Bern verweist die Karte auch noch auf eine Prämierung in Paris. Dabei kann es sich eigentlich nur um die Weltausstellung im Jahr 1900 handeln, auf der auch das Musée céramique von L. Hahn für seine Thuner Majolika eine Bronzemedaille erhielt (La Tribune de Geneve, 1.9. 1900). War Karl Loder also wesentlicher Lieferant für Hahn und fand, dass die Medaille eigentlich ihm zustehen müsste?

Am 30.12.1905 lösten Karl Loder-Eyer und Marie Mürner, geb. Gfeller (als Rechtsnachfolgerin ihres verstorbenen Hafnergatten Samuel Mürner) den unter dem 26. Juni 1877 gegründeten „Hülfs- und Freundschafts-Verein“ der Heimberger Hafner auf, da sie die beiden letzten Mitglieder waren und Frau Mürner kurz vorher ihre Hafnerei aufgegeben hatte. Aus der von Karl Loder-Eyer abgelegten Schlussrechnung geht hervor, dass der Hilfsverein zum Schluss nur noch einen Wagen „rohe Glätte von Firma Lutz & Schrämli“ im Wert von 2380 Franken besass. Die Glätte wurde bei Frau Wanzenried für 598,50 Franken gemahlen und dann von Karl Loder-Eyer übernommen (Abrechnung im Firmennachlass Kunstkeramik Luzern im Staatsarchiv Luzern).

Täglicher Anzeiger für Thun und das Berner Oberland 19.12.1905, Ausschnitt.

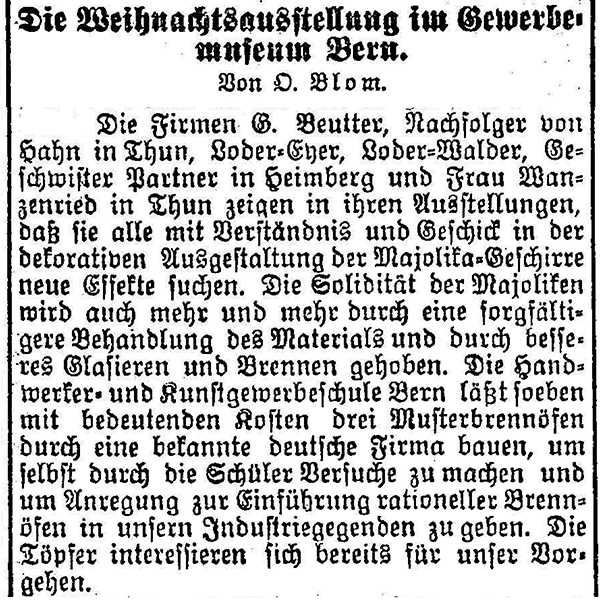

Oscar Blom, Der BUND 21.12.1905, Ausschnitt.

Die Weihnachtsausstellung des Jahres 1905 im Kunstgewerbemuseum fand in der Presse ein positives Echo (Täglicher Anzeiger für Thun und das Berner Oberland 3.12.1905, 19.12.1905, 30.12.1905; Der BUND 21.12.1905). Besonders hervorgehoben wird die „grosse Pyramide von Thuner Majolika, ausgestellt von Gottfried Beutter in Thun [Nachfolger von L. Hahn im Musée céramique], Karl Loder-Eyer in Steffisburg und B. Loder-Walder, Hafnermeister in Heimberg“. Auch Oscar Blom lobte in einer Besprechung im BUND erneut die Produkte von Karl Loder-Eyer.

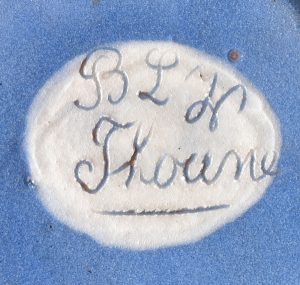

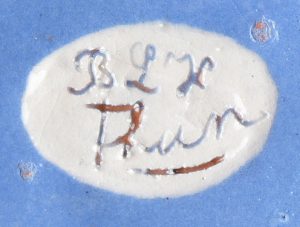

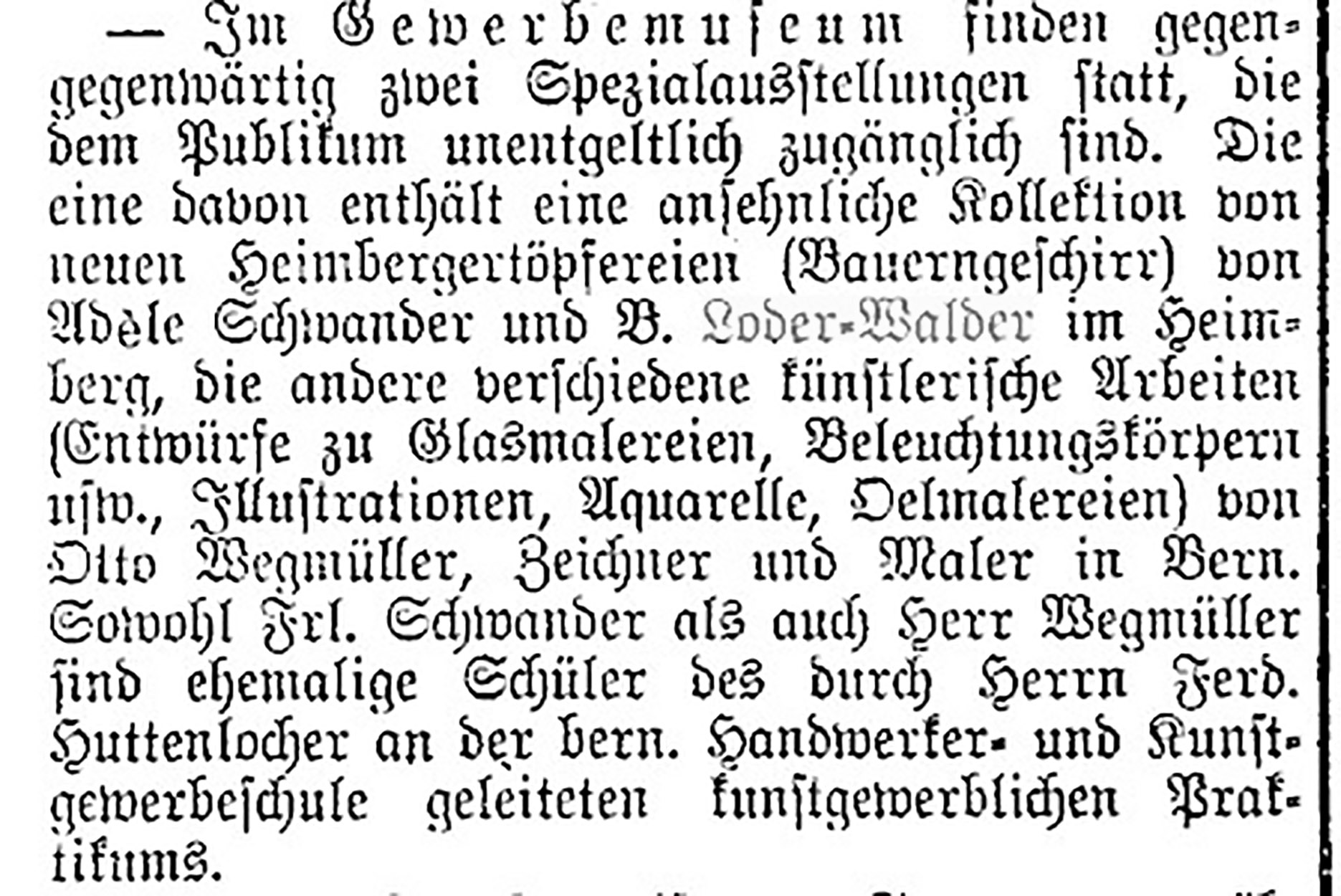

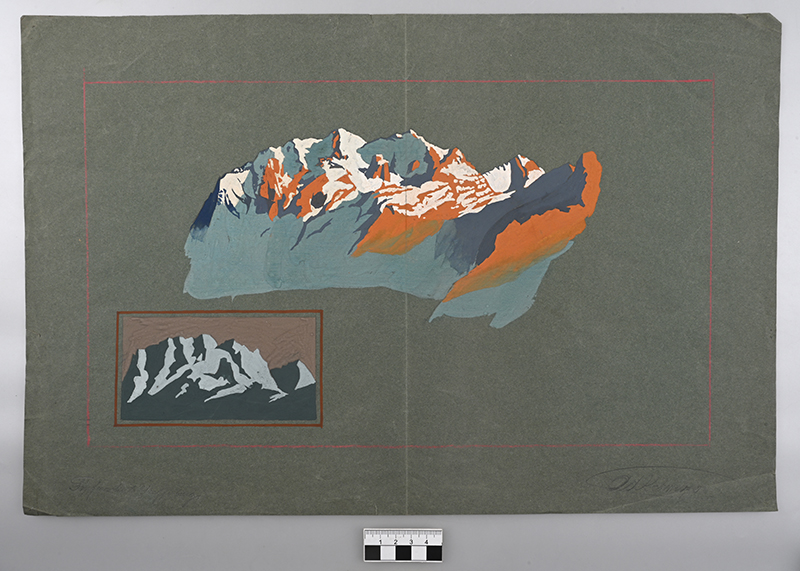

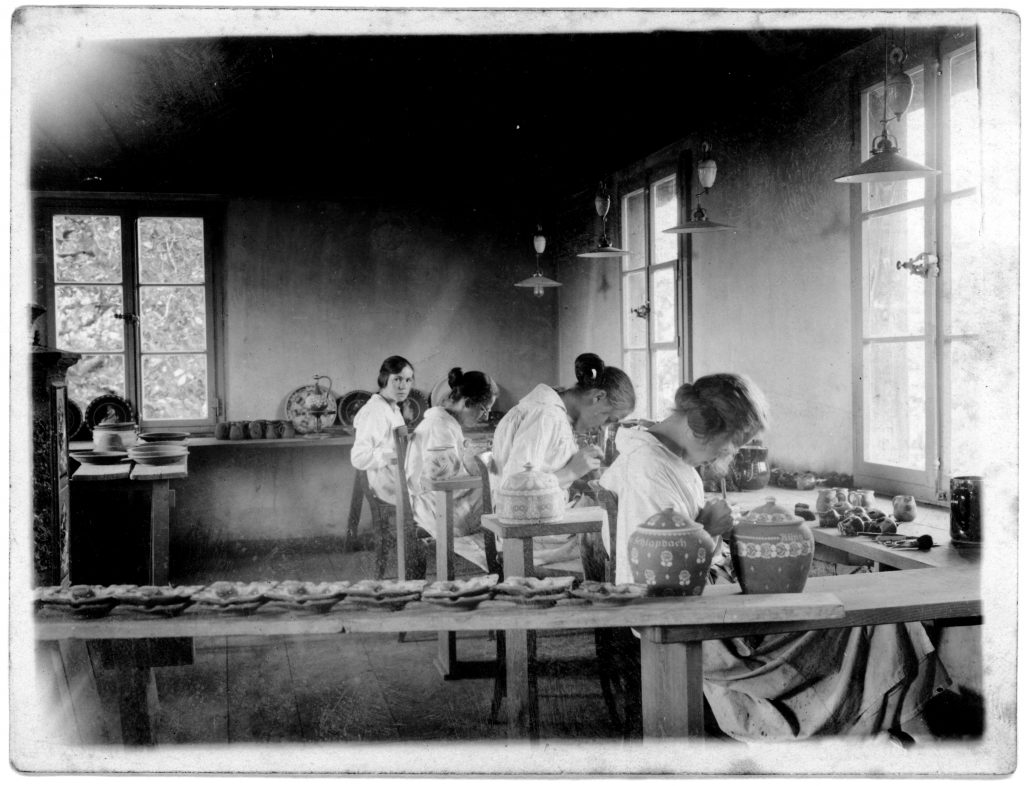

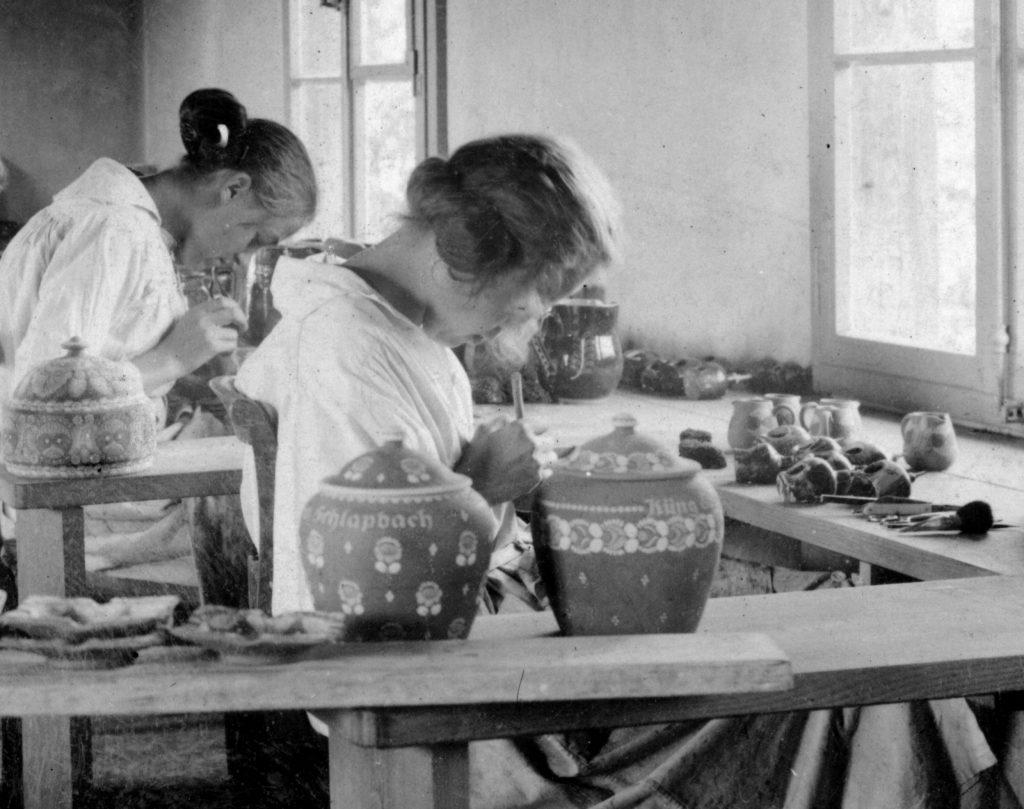

Das Preisausschreiben des Jahres 1902 und die Weihnachtsausstellungen im Gewerbemuseum waren einige der Aktivitäten mit denen Oscar Blom, der Direktor des Gewerbemuseums, das Kunsthandwerk und die keramische Produktion im Kanton Bern fördern und verbessern wollte. Seine Bemühungen um die Ausbildung der Hafner führte schliesslich zur staatlich geförderten Eröffnung einer Töpferschule in Steffisburg im August 1906 (Verwaltungsbericht der Direktion des Inneren des Kantons Bern 1906, 204. Vgl. dazu Messerli Bolliger 1991). Karl Loder wurde Mitglied der Aufsichtskommission (Blom 1908). 24 Schülerinnen und Schüler besuchten die Modellierklasse von Ferdinand Huttenlocher (1856–1925) und die Dekorationsklasse von Paul Wyss (1875–1952). Unter den Schülern befanden sich auch Karl Loder-Eyer, Emil Loder, der Vetter Friedrich Loder (1890–?) bzw. die Cousine Rosa Ida Loder (1889–1912).

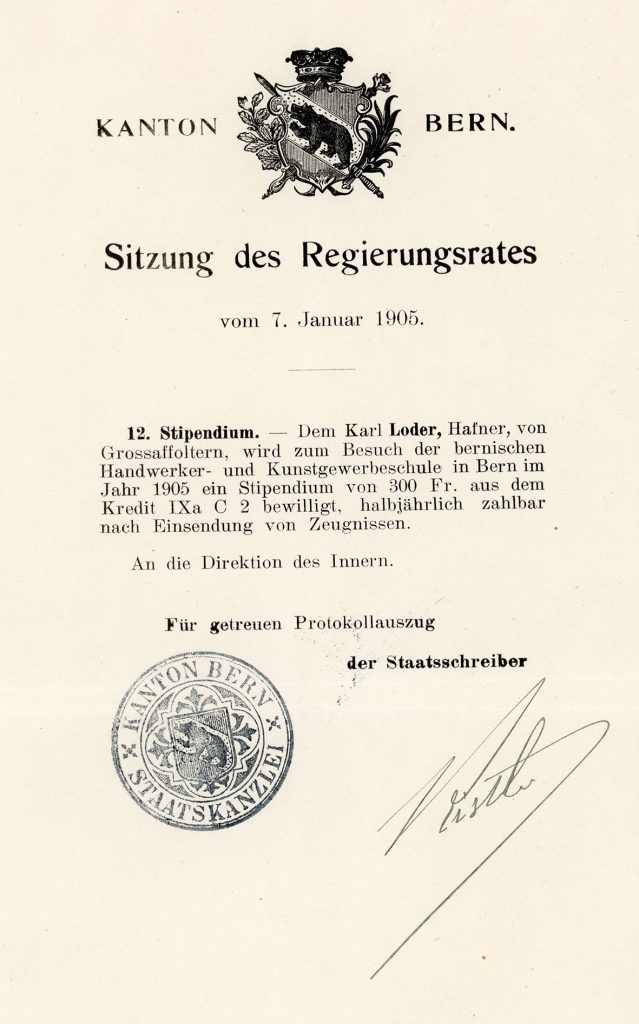

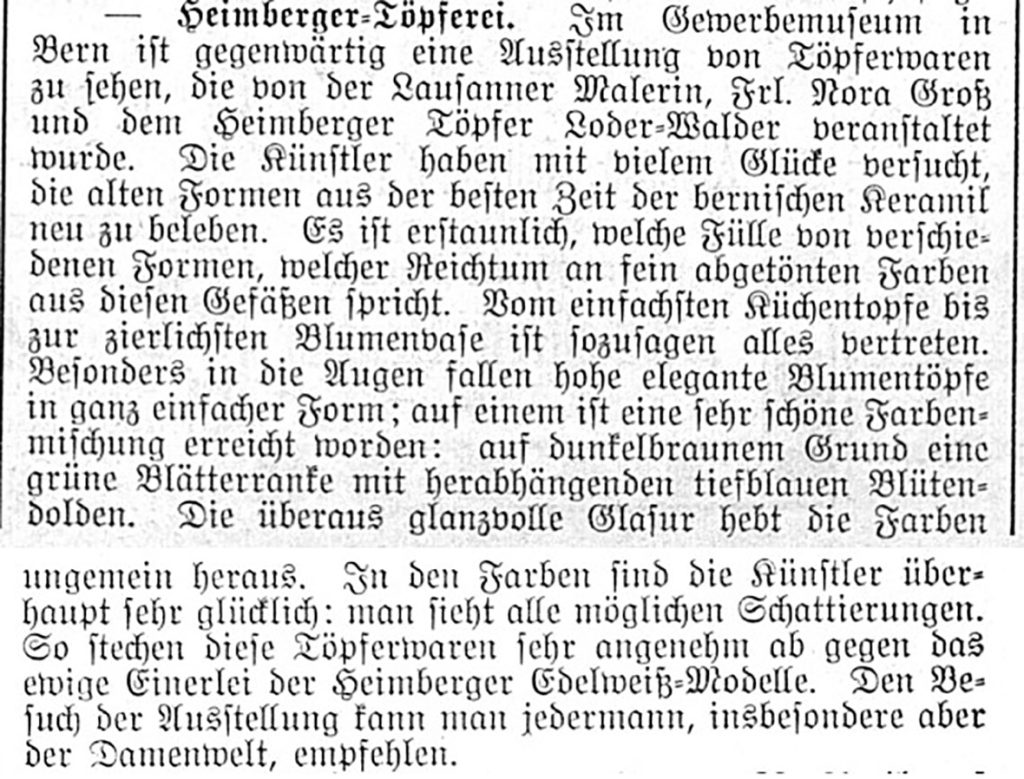

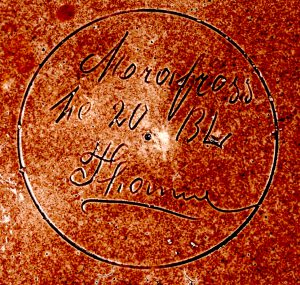

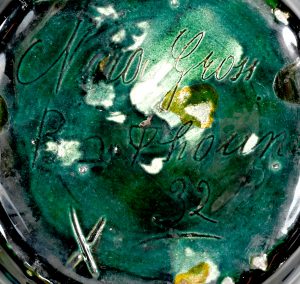

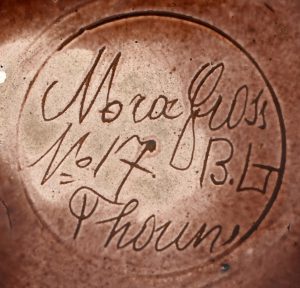

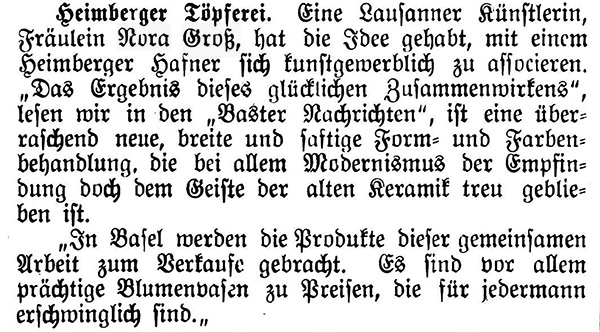

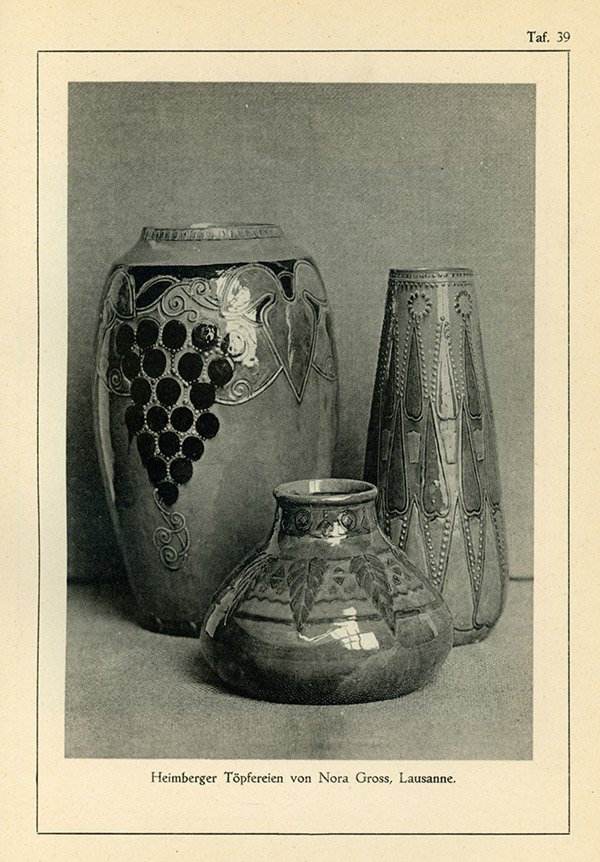

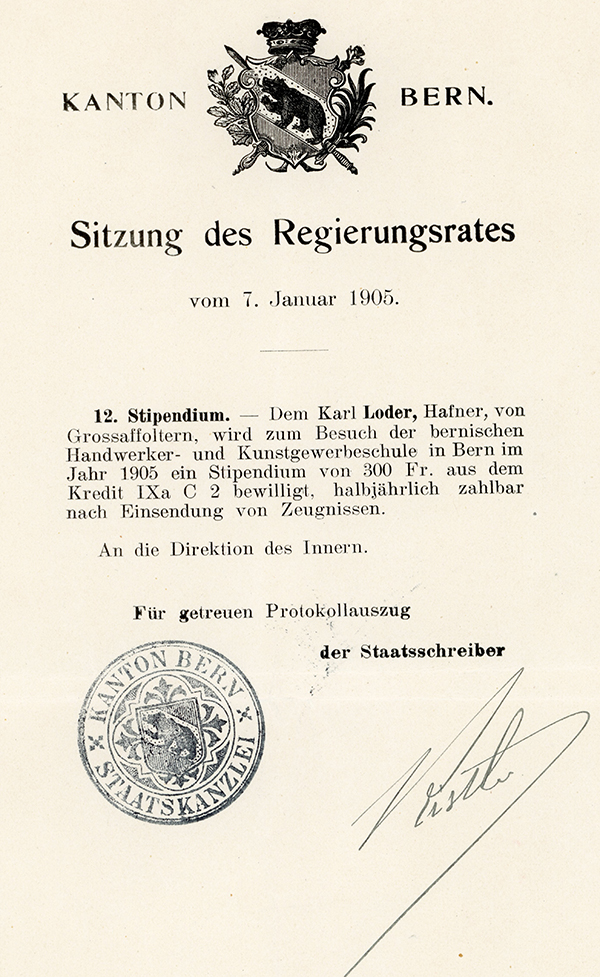

Huttenlocher und Wyss waren zugleich Kunstgewerbelehrer an der 1905 eröffneten Keramikfachklasse der Bernischen Handwerker- und Kunstgewerbeschule, für deren Besuch Karl Loder-Eyer (auf Veranlassung von Oscar Blom?) 1905 und 1906 zwei Staatsstipendien erhielt. Offenbar gehörte Karl Loder-Eyer, wie sein Vetter Bendicht Loder-Walder, der für die Kunstgewerblerin Nora Gross produzierte, zu den aufgeschlossenen, bildungswilligen Hafnern der Region Heimberg-Steffisburg.

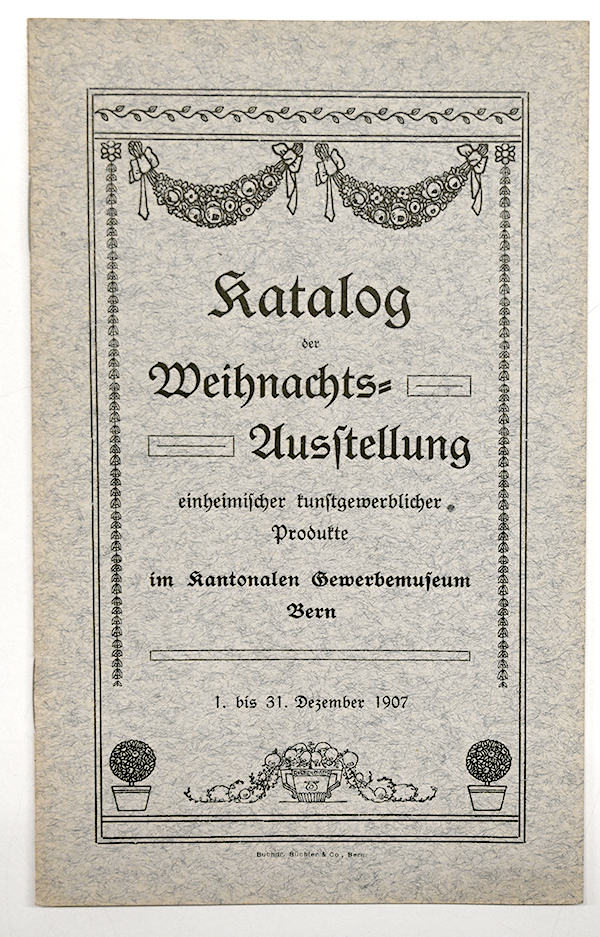

An der Weihnachtsausstellung des Kantonalen Gewerbemuseums Bern war Karl Loder-Eyer, Steffisburg mit einer Kollektion Majolika vertreten. Neben ihm stellten aus: Bendicht Loder-Walder, Heimberg (Kollektion Majolika) und die Töpfergenossenschaft Steffisburg (Kollektion Majolika).

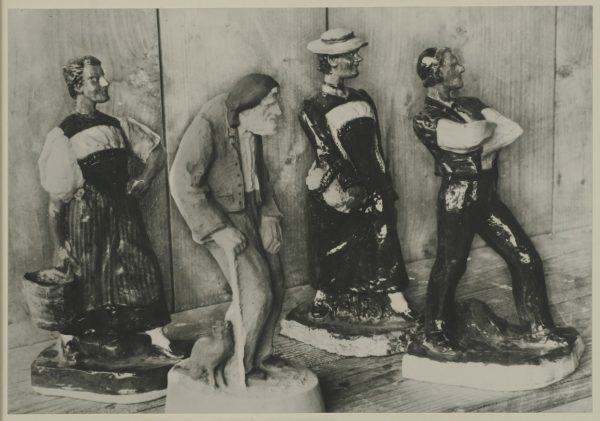

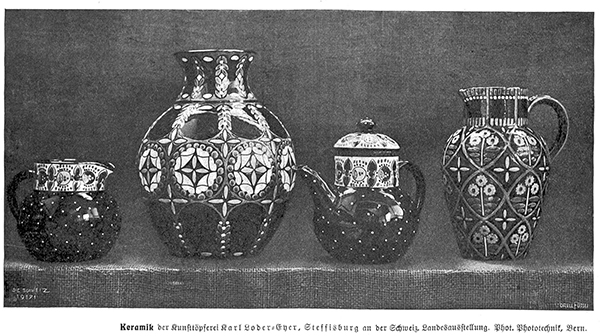

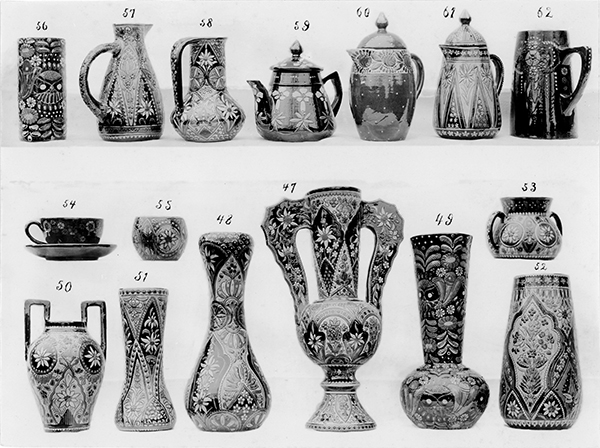

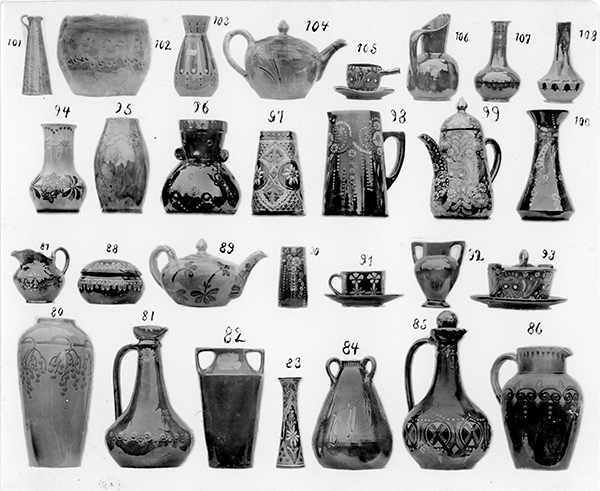

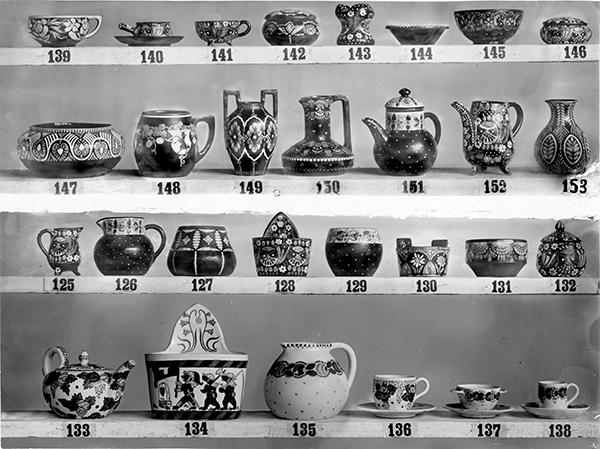

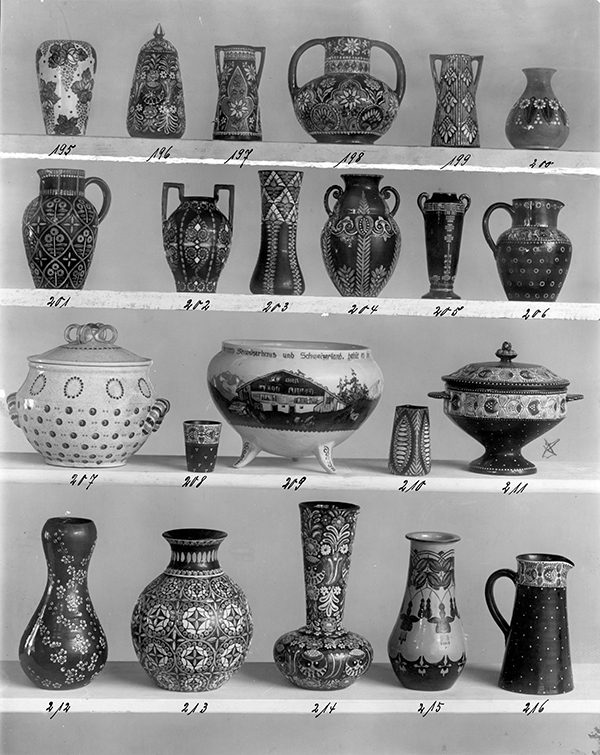

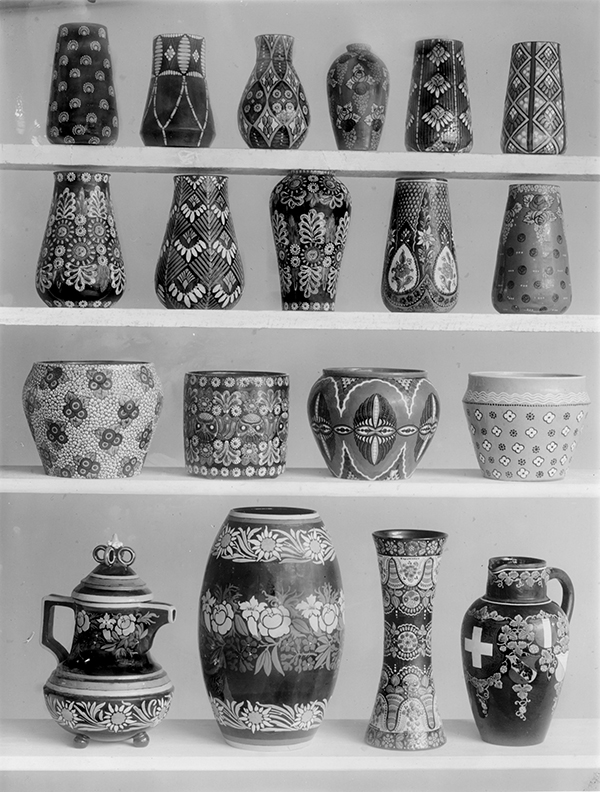

Keramik von Karl Loder-Eyer, 1908 veröffentlicht.

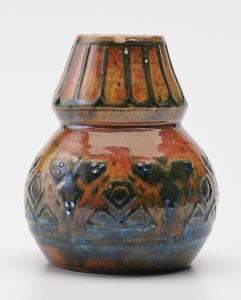

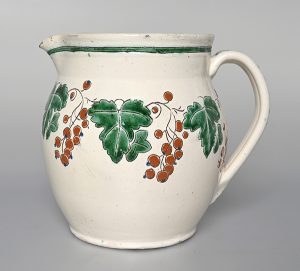

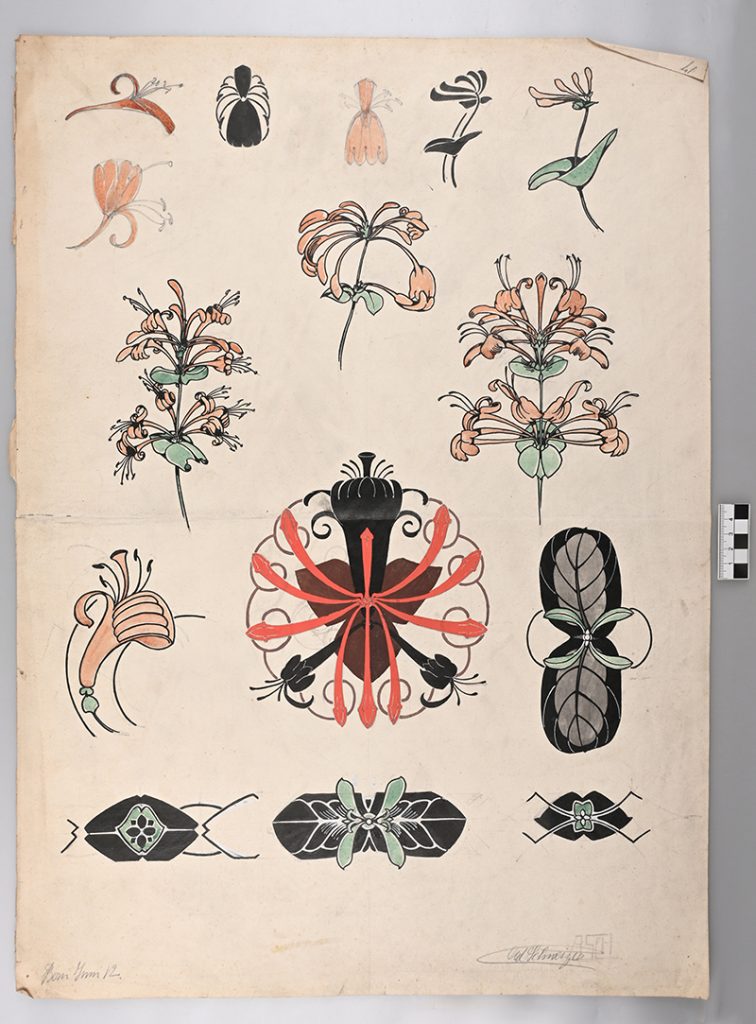

Vermutlich ist dies der Grund, warum Oscar Blom in seinem Jahresbericht von 1908 auch eine Fototafel mit der aktuellen Produktion von Karl Loder-Eyer veröffentlichte. Seine Produktpalette und die ebenfalls abgebildete der Manufaktur Wanzenried sowie von Bendicht Loder-Walder sollten andere Hafner zu Nachahmung anregen. Auf diesem Wege erhalten wir erstmals einen absolutdatierten Hinweis auf das Aussehen der Produktion von Loder-Eyer. Erkennbar wird die dekorative und formale Distanz der Produkte zur Thuner Majolika des Historismus, die Oscar Blom und mit ihm wohl auch die Keramikfachschullehrer, für überholt hielt (Blom 1908). Neu und modern waren Dekore in einem stilisierten, floralen Jugendstil, wie sie der Kunstgewerbelehrer Paul Wyss den Töpfern, Keramikmalerinnen und -malern in Bern und in Steffisburg vermittelte. Es erstaunt daher nicht, wenn bei der Weihnachtsausstellung im Gewerbemuseum 1906 die ausgestellten Keramiken von Karl Loder als eine „Sammlung neuer Heimberger Majoliken“ bezeichnet wurde (Intelligenzblatt für die Stadt Bern, 15.12.1906; auch Täglicher Anzeiger für Thun und das Berner Oberland 19. Dezember 1906).

Im Jahr 1911 meldete Karl Loder-Eyer aus unbekanntem Grund seine Hafnerei/Firma auch im Schweizerischen Handelregister an (SHAB 29, 1911, s. 1650). Dies blieb der einzige Eintrag zu seinen Lebzeiten. Ausserdem liess er am 22. Dezember 1911 mit Zustimmung seiner Ehefrau ein Testament aufsetzen, das seine drei Vettern Emil Loder (1890-1971), Ernst Robert Loder (1891–1969) und Walter Loder (1882–1930) im Todesfall als Erben der Hafnerei bestellte. Als Begründung wurde die Kinderlosigkeit des Ehepaares angegeben.

Bereits im Hinblick auf die Landesausstellung in Bern 1914 fand 1910/11 im Kantonalen Gewerbemuseum in Bern eine „Weihnachts- und Kunstindustrie-Ausstellung“ statt, bei der die Aussteller ihre Keramiken in den Kontext einer umfassenderen Raumkunst bzw. Raumgestaltung zu integrieren hatten. Den Raum für Karl Loders Keramiken entwarf der Berner Architekt Otto Ingold (1883–1943), wie einer Ausstellungsbesprechung im BUND (18.1.1911) entnommen werden kann. Der Text fährt fort: „Aussteller: Karl Loder-Eyer, Töpfer, Steffisburg, Majolika und Töpferwaren mit farbigen Fritten, zum Teil nach eigenen Entwürfen, zum Teil nach Entwürfen von Architekt Otto Ingold und der Töpferschule Steffisburg. Hier fällt uns die Blumenkeramik besonders in die Augen. In den wohlproportionierten Formen der einzelnen Stücke, die sofort an eine bestimmte Verwendung (Nischendekoration usw.) erinnern, aus ihr abgeleitet sind, in der sachlichen Dekoration, im Gegensatz zu den frühen naturalistischen Ornamenten sind die Einflüsse der Raumkunstausstellung bemerkbar.“

Ingold galt in Bern als renommierter Reformarchitekt und zeichnete sich 1908 mit dem Bau des Künstlerhauses von Cuno Amiet auf der Oschwand und dem 1914 eingeweihten Berner Volkshaus aus. 1913 beteiligte er sich an der Gründung des Schweizerischen Werkbundes. Während im angrenzenden Europa – namentlich in Deutschland – bereits erste Keramikbetriebe Entwürfe renommierter Reformkünstler wie Henry van Velde (1863–1957), Peter Behrens (1868–1940), Albin Müller (1871–1941) etc. ausführten, galt diese Zusammenarbeit zwischen Ingold und Loder-Eyer in Bern als Novum und erntete in der Zeitschrift Die Schweizerische Baukunst anerkennendes Lob: „Daß die einzelnen Stücke bei einer derartigen Ausstellung tatsächlich ihre Reize offenbaren können, braucht dem Besucher nicht erst bemerkt zu werden. Die Vasen sind zum Teil nach den Entwürfen des Fabrikanten selber, zum größten Teil aber nach Entwürfen von Architekt Otto Ingold und der Töpferschule Steffisburg hergestellt.“ (zitiert nach Messerli 2009, 62-63).

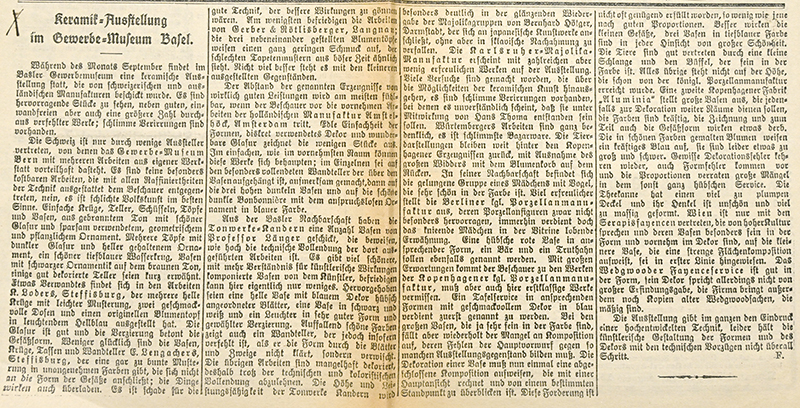

Keramikausstellung 1913, Basler Volksblatt n° 208, 1913, 7 September, (Staatsarchiv Bern BB 1.9.7).

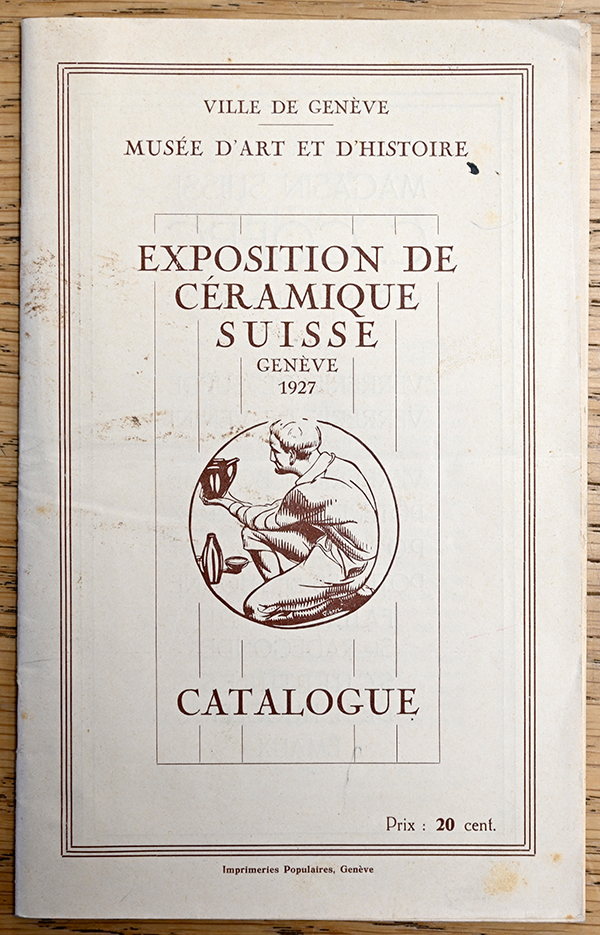

1913 Im Rahmen einer Ausstellung im Gewerbemuseum in Basel wurden die Arbeiten von Karl Loder-Eyer und Emil Lengacher (ehemalige Manufaktur Wanzenried) neben denen der Keramikfachklasse des Gewerbemuseums Bern sehr positiv besprochen. Kritik ernteten dagegen Vasen von Adolf Gerber und Johann Röthlisberger aus Langnau. Die Arbeiten aus der Schweiz standen in der Ausstellung im Wettbewerb mit Keramiken von Max Läuger, der Karlsruher Majolika-Manufaktur, der Berliner und Kopenhagener Porzellanmanufaktur und Keramik von Wedgwood.

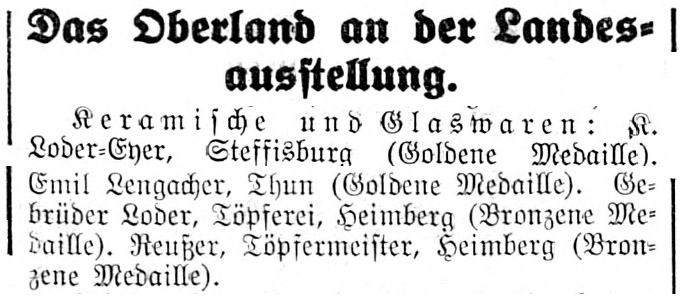

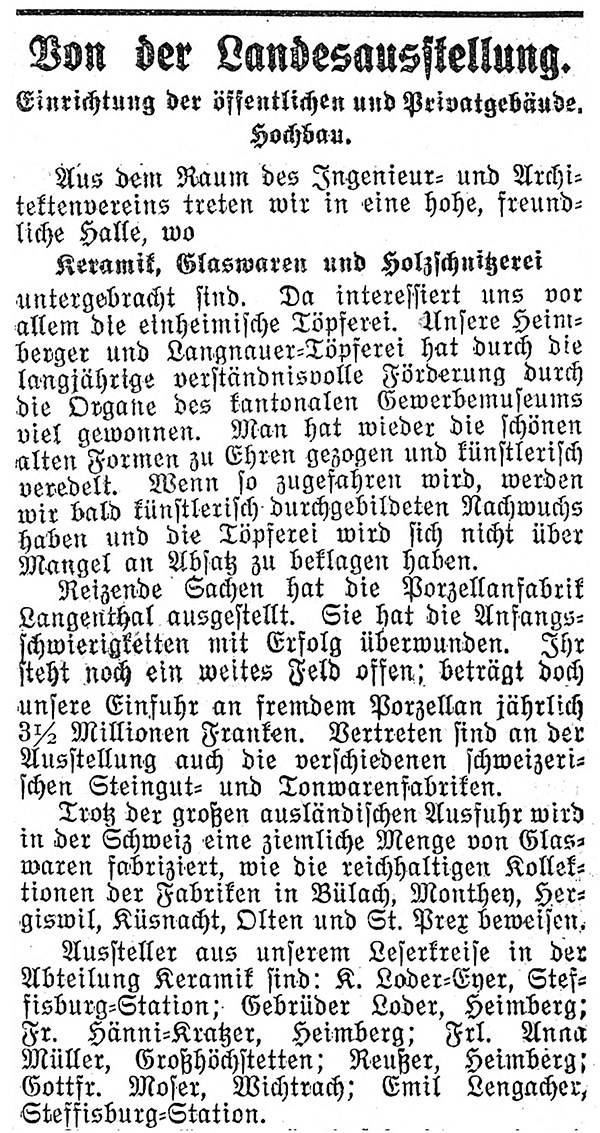

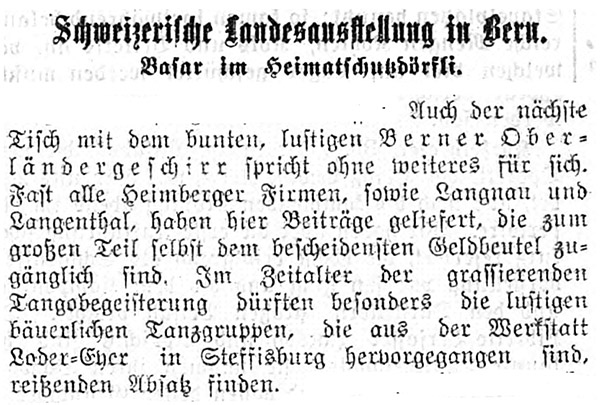

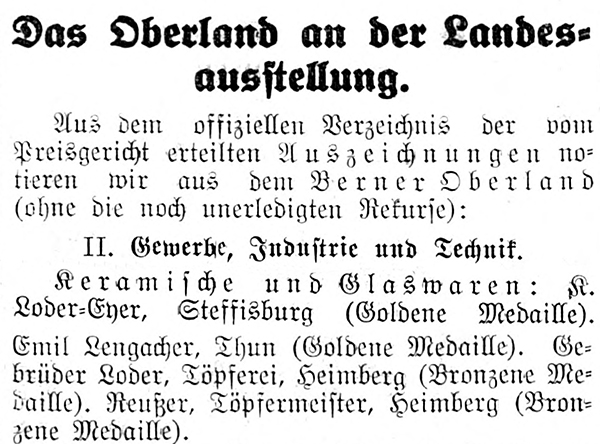

Geschäftsblatt für den oberen Teil des Kantons Bern, Band 61, Nummer 49, 20. Juni 1914

Über die Landesausstellung 1914 in Bern berichten verschiedenste Zeitungen und Printmedien. Im Juni erfahren wir, dass Karl Loder-Eyer, die Gebrüder Loder aus Heimberg, Friedrich Hänni-Kratzer aus Heimberg, Fräulein Anna Müller aus Grosshöchstetten, die Hafnerei Reusser aus Heimberg bzw. Gottfried Moser aus Wichtrach als Aussteller auf der Landesausstellung vertreten waren. Dazu kam Emil Lengacher, der mittlerweile die Manufaktur Wanzenried übernommen hatte.

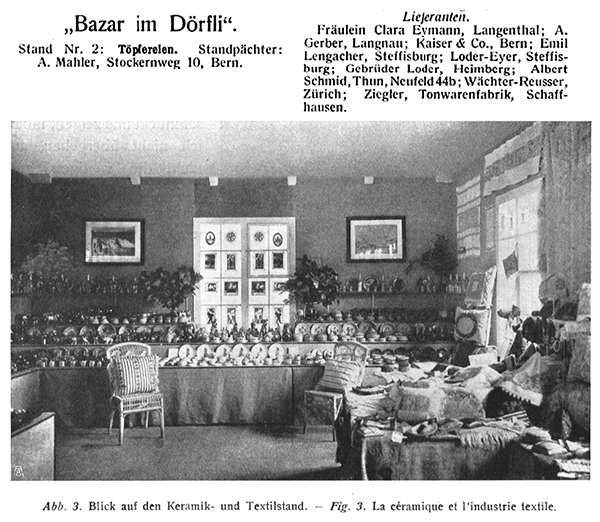

Aufgrund eines bebilderten Artikels von Jacob Hermanns (seit 1907 Lehrer für Keramik an der Keramikfachschule in Bern, ausserdem Mitglied des Bazarkomites für die Landesausstellung der Vereinigung für Heimatschutz) in der Schweizer Illustrierten Zeitung 1914, haben wir immerhin einen gewissen Eindruck von der Produktion, die Karl Loder-Eyer in Bern zeigte. Er stellte seine Keramik unter anderem in den „Heimkunst-Werkstätten, Untergruppe 49A II“ im Dörfli aus (Heimatschutz 9, 1914, 156), sowie in der Gruppe 23 „Keramische und Glaswaren“ in einer speziellen Halle auf dem Neufeld (Kiefer 1914, Fachbericht). In den Heimkunstwerkstätten gab es auch Vorführungen und Handwerksdemonstrationen. Dort arbeitete Robert Loder (1891-1969) an der Töpferscheibe (laut historischen Unterlagen von Emil Loder, Firmenarchiv im Staatsarchiv Luzern).

Ausserdem war er Lieferant für den Bazar der Vereinigung für Heimatschutz, der ebenfalls im „Dörfli“ lag (Conradin 1914, 99). Dort wurden von Standpächtern nur Waren und Reiseandenken verkauft, die von einem Bazarkomitee vorher zugelassen worden waren oder 1913 an einem „Wettbewerb für Reiseandenken“ teilgenommen hatten (Heimatschutz 8, 1913, Heft 6, 95; Preisträger: Heimatschutz 8, 1913, Heft 11, 122-123).

Ein Bazarrundgang der NZZ (21.6.1914) verweist ausdrücklich auf „lustige bäuerliche Tanzgruppen“ (Keramikfiguren?) aus der Werkstatt Loder-Eyer, von denen wir heute kein Stück mehr kennen.

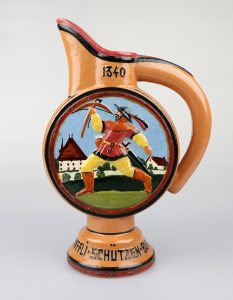

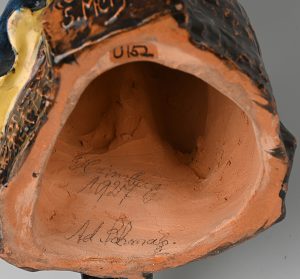

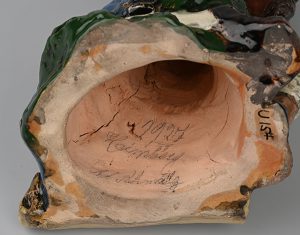

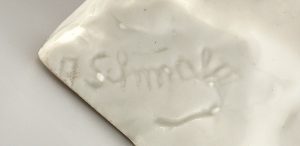

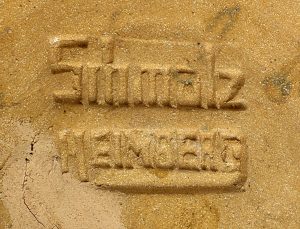

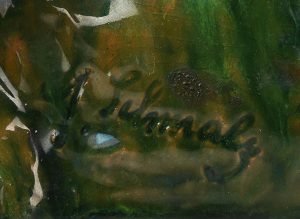

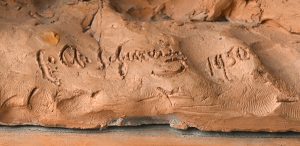

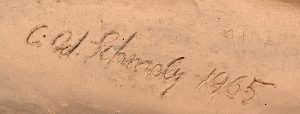

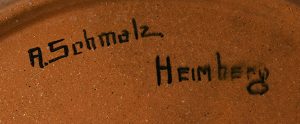

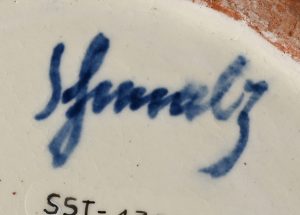

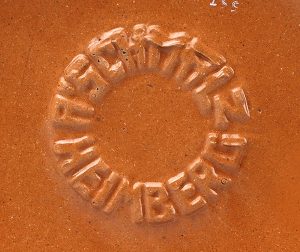

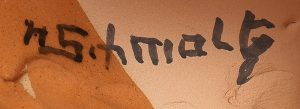

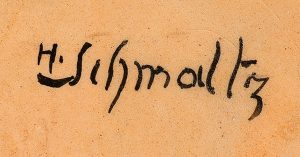

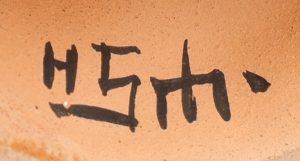

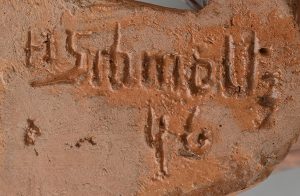

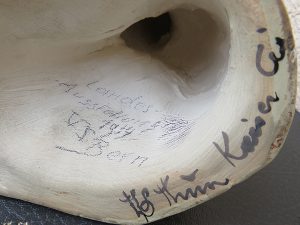

Stattdessen haben sich zwei signierte Figuren in Privatbesitz erhalten, die auf einen Zusammenhang mit dem Haushaltswarengeschäft „Kaiser & Cie“ in Bern verweisen, die als Lieferanten des Heimatschutz-Basars ebenfalls zugelassen waren und mit zahlreichen eingereichten Objekten an dem der Landesausstellung vorangehenden „Wettbewerb für Reiseandenken“ teilgenommen hatten. In der Prämierungsliste von 1913 findet sich nun aber erstaunlicherweise nicht Karl Loder- Eyer als Künstler der Figuren, sondern der Keramiker Cäsar Adolf Schmalz aus Heimberg („12 tanzende und musizierende Bauernfiguren“). Auch eine monographische Bearbeitung von dessen Werk verzeichnet die beiden Figuren (Marti/Straubhaar 2017, 127). Können wir also davon ausgehen, dass Schmalz für Karl Loder-Eyer arbeitete und dieser deshalb signierte? Hier braucht es wohl weitere Studien zu Cäsar Adolf Schmalz.

Eine Ausstellungskritik der NZZ (nachgedruckt im Oberländer Tagblatt vom 30.10.1914) hebt den dekorativen Reichtum der Loder-Keramiken hervor, bemängelt aber gleichzeitig, dass die Muster oft zu gesucht und etwas zu wenig der Form angepasst seien. Der BUND (10.9.1914) gruppiert die Keramiken von Karl Loder-Eyer zusammen mit denen der Gebrüder Loder und der Manufaktur Wanzenried (unter E. Lengacher) als Thuner Majolika und bewertet sie als „höchst originell und vorzüglich“.

Der abschliessende Ausstellungs-Fachbericht hebt für die Keramiken von Karl Loder-Eyer die grosse Auswahl, die Reichhaltigkeit der Bemusterung und die gute technische Ausführung hervor. „Neben der Schlickermalerei waren hier fast alle keramischen Techniken mit Geschick angewandt, ohne dass bei diesen Arbeiten das Heimische ausser acht gelassen wurde“ (Kiefer 1914).

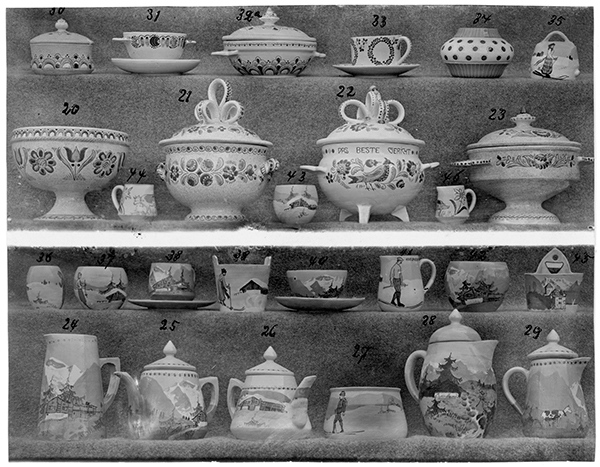

Wir können uns von der von Karl Loder-Eyer produzierten Keramik aufgrund von neun nummerierten und drei nicht nummerierten Fototafeln einen Eindruck verschaffen. Diese befinden sich im Archiv der Kunstkeramik Luzern (heute im Staatsarchiv Luzern), wohin sie zu einem unbekannten Zeitpunkt durch Emil Loder gekommen sein dürften. Die Fotos sind vermutlich nicht alle zum selben Zeitpunkt bald nach 1900 entstanden. Jedoch trägt die Formnummer 134 erkennbar die Datierung 1914 und einzelne Keramiken (Form 126, 151, 201 und 213) entsprechen den ausgestellten Stücken von der Landesausstellung in Bern. Klassische Thuner Majolika und „Chrutmuster“ stehen neben Dekoren, die an Nora Gross erinnern, hellblau glasierte Reiseandenken mit schweizerischen Landschaftsszenen und klassischen Ansichten von Tourismus-„Hot-Spots“ (Thun, Schloss Chillon, Genfer See) sowie Wintersportlern, kontrastieren mit Entwürfen von Paul Wyss, Keramik im Stil „Alt-Langnau“ und Jugendstilmotiven, wie sie Karl Loder schon um 1907/1908 produzierte (s.o.). Von der hellblauen Geschirrserie verwahrt die Stiftung Schloss Thun ein inschriftlich 1914 datiertes und mit S.L.A.B. (Schweizerische Landes-Ausstellung Bern) beschriftetes Exemplar. Die Serie ist aber wohl älteren Datums, da die Form 35 bereits 1908 zum ersten Mal in einem Foto publiziert wurde.

Das vorstehende unbeschriftete Foto kann Karl Loder-Eyer nur unsicher zugeordnet werden.

Oberländer Tagblatt 10.11.1914. Kommentar: Es fehlt die Nennung der Silbernen Medaille für Johannes Röthlisberger aus Langnau!

Sowohl Karl Loder-Eyer als auch Emil Lengacher durften sich als Ergebnis der Landesausstellung über eine Goldmedaille freuen. Die Gebrüder Loder und Töpfermeister Reusser aus Heimberg erhielten jeweils eine Bronzemedaille.

Die museale Überlieferung für Karl Loder-Eyer und das Werk seiner Werkstatt ist insgesamt eher bescheiden und bedürfte einer intensiveren Aufarbeitung. Etwas umfangreichere Bestände verwahrt die Stiftung Schloss Thun (Bearbeitung 2023).

Schweizer Reiseandenken, datiert 1914 (Stiftung Schloss Thun).

Karl (Charles) Loder-Eyer, Teller aus der Wintersport-Serie, signiert „CHL“ und „Thoune“. Privatbesitz.

Karl (Charles) Loder-Eyer, zwei Teller mit einer Frauenserie, Schürzen mit auffällig grossen Schleifen, signiert „Thun“. Stiftung Schloss Thun.

Serie von Vorrats- oder Küchendosen von Karl Loder-Eyer, Stiftung Schloss Thun.

Welche Qualität Karl Loder zu liefern in der Lage war, belegen eindrucksvoll zwei Teller aus den Jahren 1913 und 1914, die das Heimatmuseum Trubschachen verwahrt.

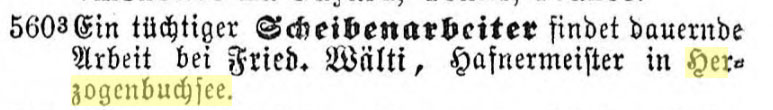

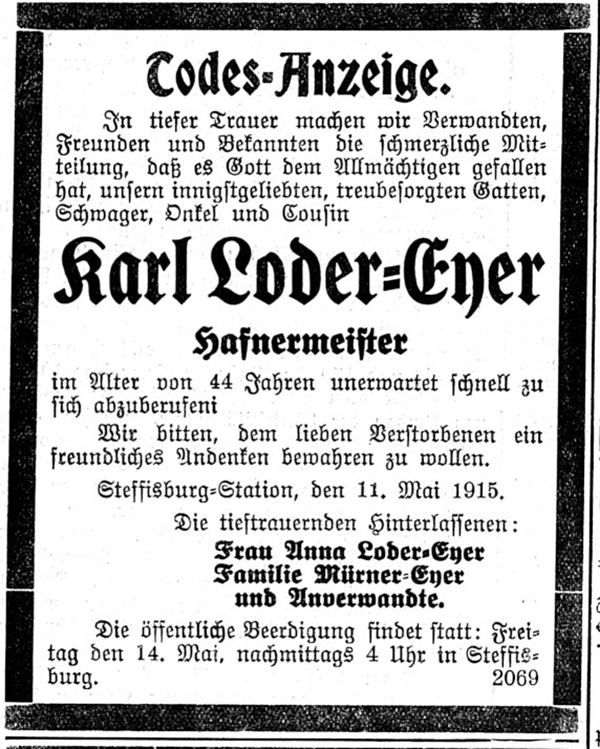

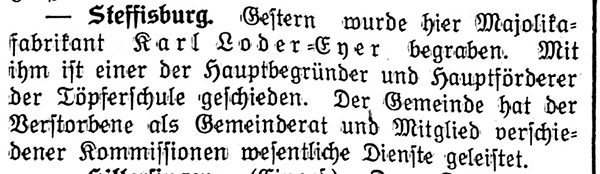

Oberländer Tagblatt 15. Mai 1915

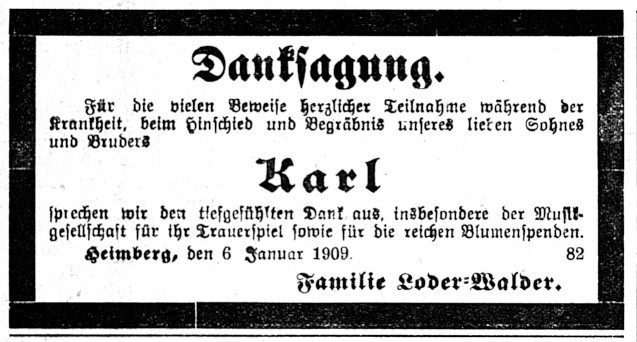

Seiner grossen Erfolge konnte sich Karl Loder nicht lange erfreuen. Völlig unerwartet verstarb er im Alter von nur 44 Jahren am 11. Mai 1915 an den Folgen eines Schlaganfalls (Nachruf Der BUND 14. Mai 1915; auch Geschäftsblatt für den oberen Teil des Kantons Bern, Band 62, Nummer 58, 15. Mai 1915).

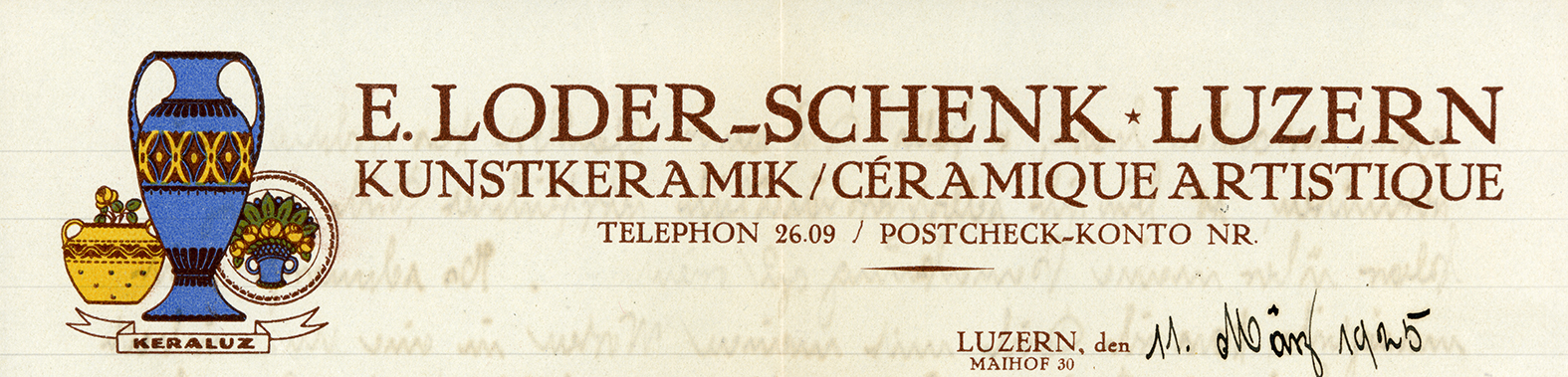

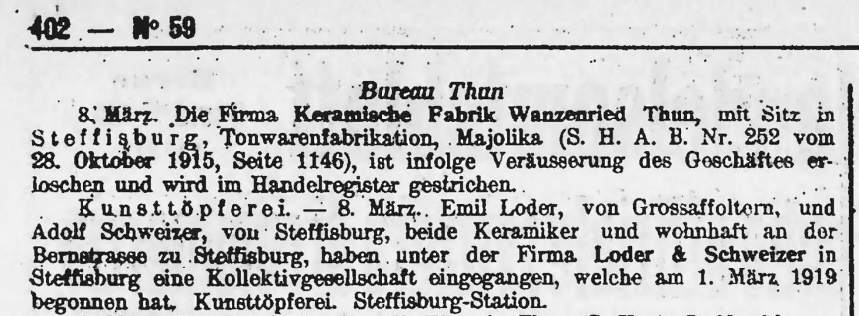

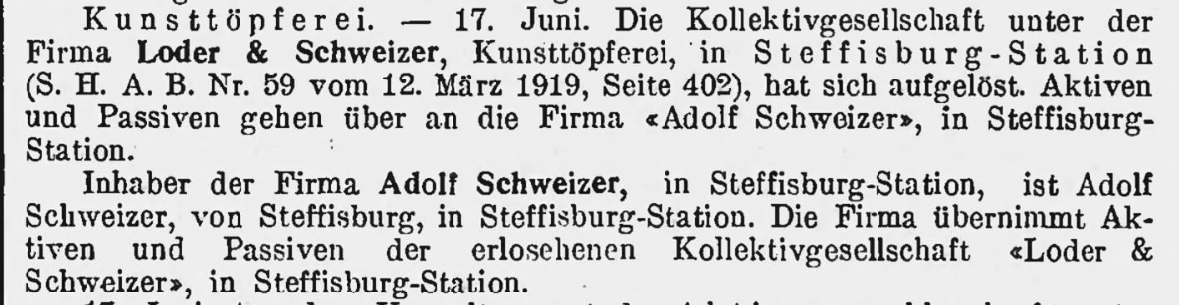

Laut Testament von 1911 waren der Vetter Emil Loder (in den Grundbuchakten als Keramiker oder Maler bezeichnet) und seine Brüder (Ernst) Robert Loder (zu diesem Zeitpunkt Hafner) und Walter Loder (zu diesem Zeitpunkt Landarbeiter) die Haupterben. Das am 20. Mai 1915 eröffnete Testament wurde am 20. November 1915 von Seiten des Gemeinderates in Steffisburg für gültig erklärt. Die Vermögensanteile der drei Brüder wurden im Grundbuch eingetragen (GB Thun Bel. I 2880, 288). Bereits am 12. November 1915 hatten sich die Erben allerdings mit der Witwe Anna Loder-Eyer vertraglich darauf geeinigt, ihr den gesamten Besitz mit Nutzen und Schaden auf 11. Mai 1915 käuflich abzutreten und sich die resultierenden Vermögensteile in der definitiven Erbteilung auszahlen zu lassen (GB Thun Bel. I 2881). Am 28. Dezember 1915 wurde die Löschung der Firma «Kunsttöpferei Karl Loder-Eyer» im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht (SHAB 33, 1915, 1763).

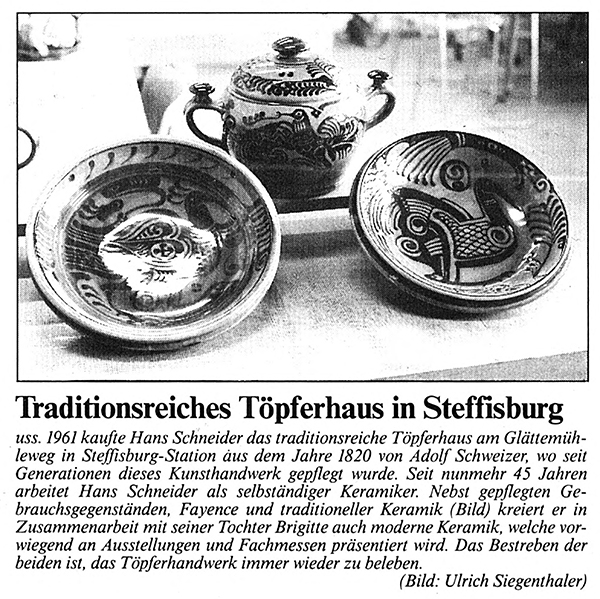

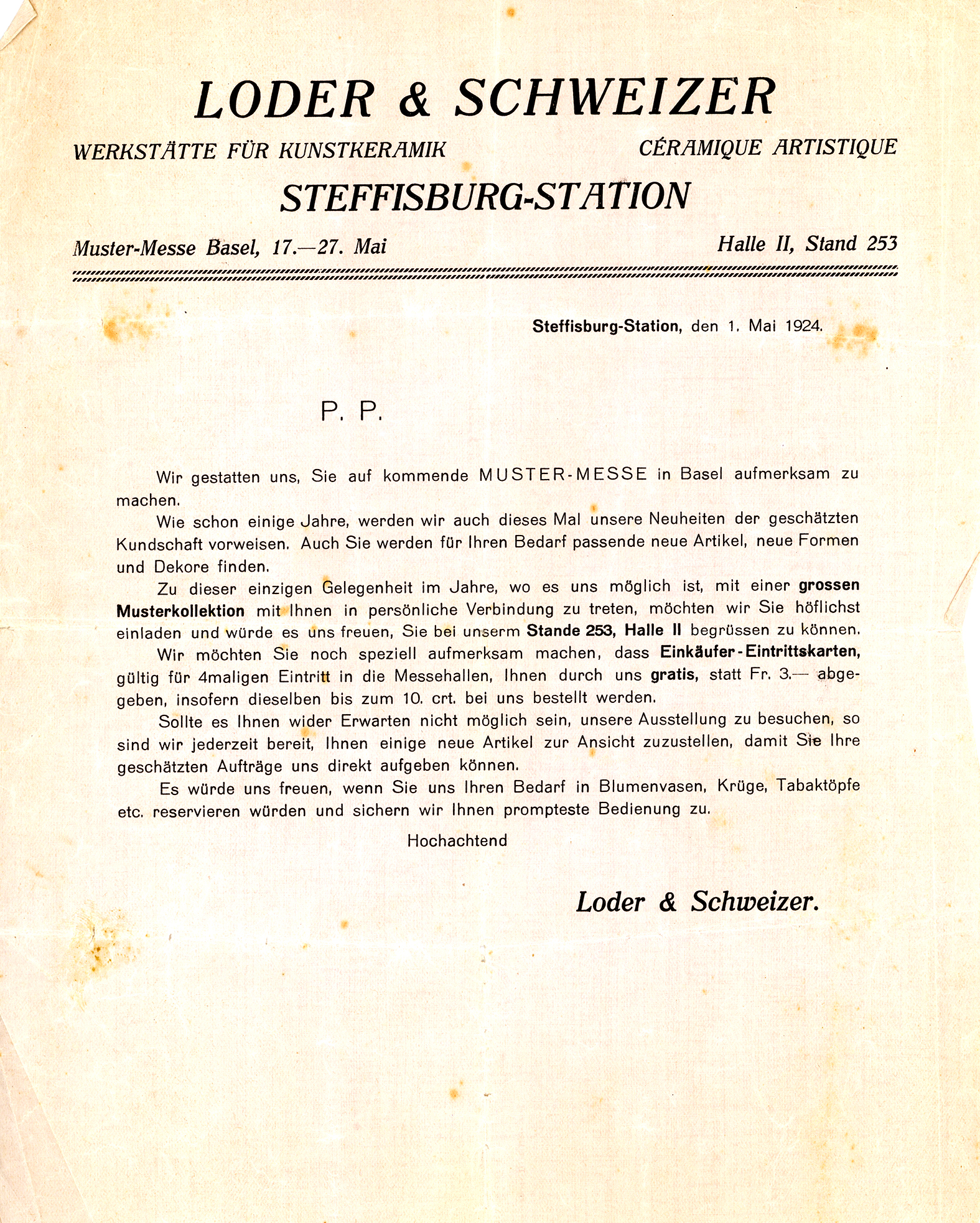

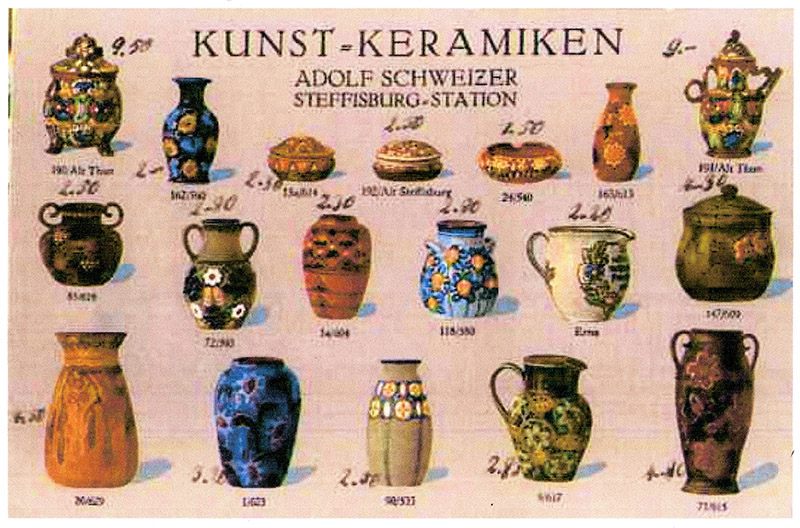

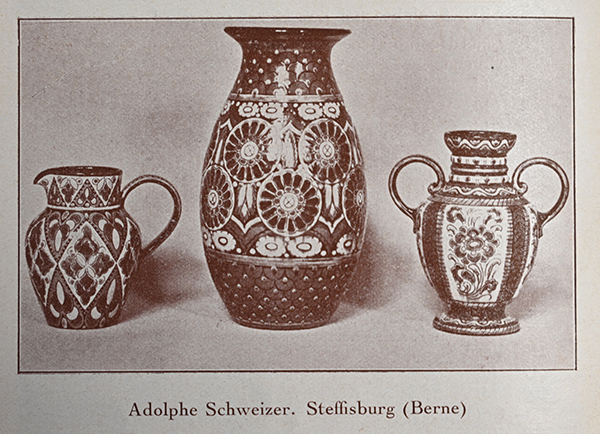

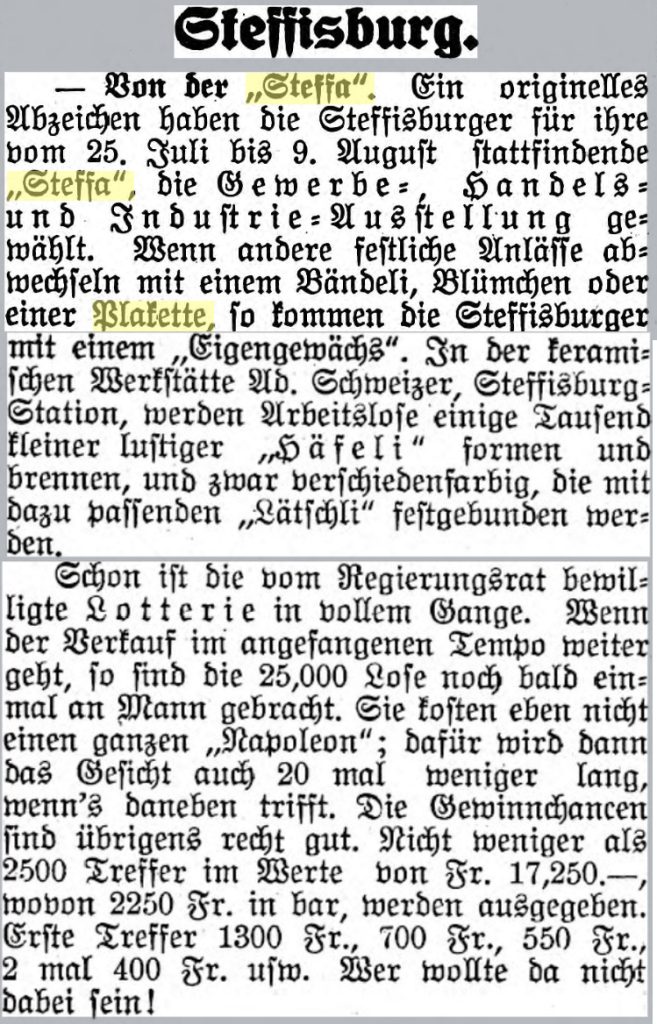

Die Witwe Anna Loder-Eyer verkaufte die Töpferei mit Nutzen und Schaden auf dem 1. Mai 1917 an eine bereits am 13. September 1915 gegründete Genossenschaft „Kunsttöpferei Steffisburg vormals Karl Loder-Eyer“, die spätere DESA in Steffisburg (GB Thun Bel. I, 4118). Die Genossenschaft war vorher bereits Mieterin des Betriebes (GB Thun Bel. I, 4118). Diese stellte Adolf Schweizer aus Steffisburg (1893–1967), der eine Lehre in der Manufaktur Wanzenried gemacht hatte und ab 1911 in der Keramikfachklasse in Bern ausgebildet worden war (Messerli 2009, Anhang Schülerlisten), als technischen Leiter und Geschäftsführer ein (Nachruf Thuner Tagblatt 91, 1967, Nummer 288).

Bibliographie:

Blom 1908

Oscar Blom, Die Förderung der Majolika-Industrie in Heimberg-Steffisburg-Thun durch das kantonale Gewerbe-Museum in Bern, in: Jahresbericht pro 1907 des kantonalen Gewerbemuseums Bern, 1908, 1-9.

Kiefer 1914

Georges Kiefer, 23: Gruppe: keramische und Glaswaren. Schweizerische Landesausstellung in Bern 1914, Fachberichte Band VI.

Marti/Straubhaar 2017

Erich Marti/Beat Straubhaar, C.A. Schmalz 1887-1966. Leben und Werk mit Pinsel, Stift und Lehm, Heimberg 2017.

Messerli Bolliger 1991

Barbara E. Messerli Bolliger, Der dekorative Entwurf in der Schweizer Keramik im 19. Jahrhundert, zwei Beispiele: Das Töpfereigebiet Heimberg-Steffisburg-Thun und die Tonwarenfabrik Ziegler in Schaffhausen, in: Keramik-Freunde der Schweiz, Mitteilungsblatt 106, 1991, 5-100.

Messerli 2009

Christoph Messerli, Von der Souvenir- zur Studiokeramik. Die Berner Keramik im 19. und 20. Jahrhundert. Lizentiatsarbeit, Institut für Kunstgeschichte des Universität Bern, Bern 2009.

Wyss 1966

Robert L. Wyss, Berner Bauernkeramik (Berner Heimatbücher 100-103), Bern 1966.