Jau Baibel Bugien Cafe 1842 – Ich trinke gern Kaffee! Sicher das eindrucksvollste Werk von Sep Antoni Deragisch aus Bugnei.

Keramik aus Bugnei in CERAMICA CH

Andreas Heege 2019

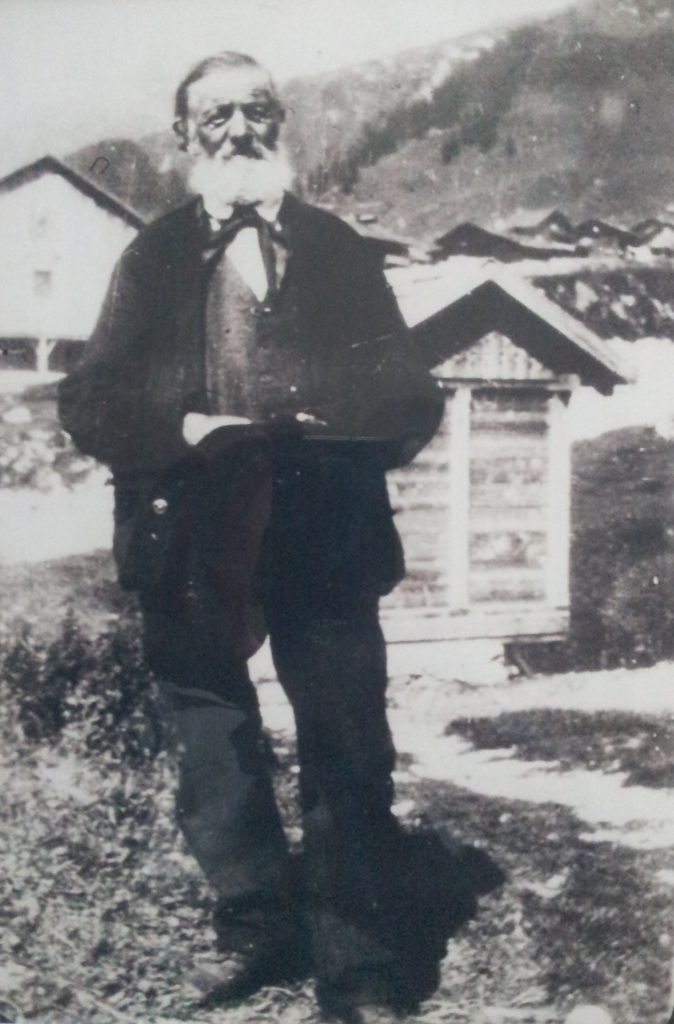

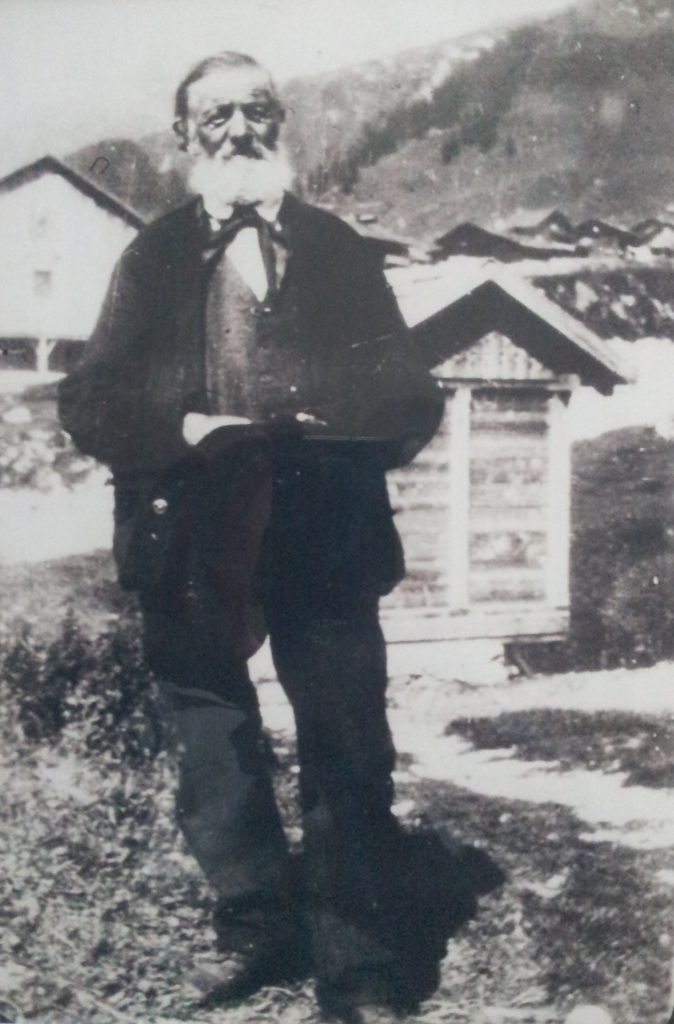

Die Hafnerei in Bugnei, Gemeinde Tavetsch, Bezirk Surselva im Bündner Oberland am Fusse des Oberalppasses geht auf Sep (Josef) Antoni Deragisch (*13. März 1815, + 6. August 1882, Lebensdaten nach HLS), den Sohn eines katholischen Bauern zurück (alle Informationen basieren auf: Curti 1920; Gadola/Curti 1929; Frei 1947, 31; Creux 1970, 128–129, Kat. 4 und 5; Schnyder 1979, 331. Freundliche Hinweise lieferte auch Tarcisi Hendry, Museum La Truaisch, Sedrun. Unveröffentlicht: Haldner 1982. Ohne weitere eigenständige Informationen: Jenny 1991, 136; Erstveröffentlichung dieses Textes Heege 2016).

Sep Antoni Deragisch machte seine Lehre bei dem Hafner Fidel Wölfle in Wangen im Allgäu. 1920 war das Original seines Gesellenbriefes von 1834 noch im Besitz der Familie (Curti 1920, 270, Verbleib unbekannt). Nach dem Abschluss der Lehre gründete er in seinem Heimatdorf in seinem Haus einen eigenen Töpfereibetrieb.

Sep Antoni d. J. (*21. September 1842, + 27. Oktober 1930)

Sein Sohn und Nachfolger Sep Antoni d. J. (*21. September 1842, + 27. Oktober 1930), der in Flüelen die Hafnerlehre bei einem nicht überlieferten Meister absolvierte, stellte die Produktion wohl bald nach 1918 ein, wobei das genaue Schlussjahr unbekannt ist (Curti 1920). Er dürfte der Gewährsmann für die Informationen gewesen sein, die sich in den Veröffentlichungen von Pater Notker Curti aus dem Benediktinerkloster Disentis finden.

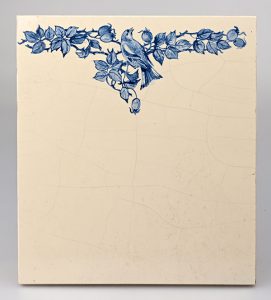

Überblick über das hauptsächliche Produktionsspektrum von Bugnei, Sammlung des Klostermuseums Disentis.

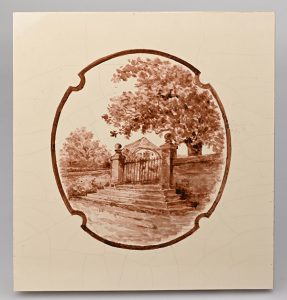

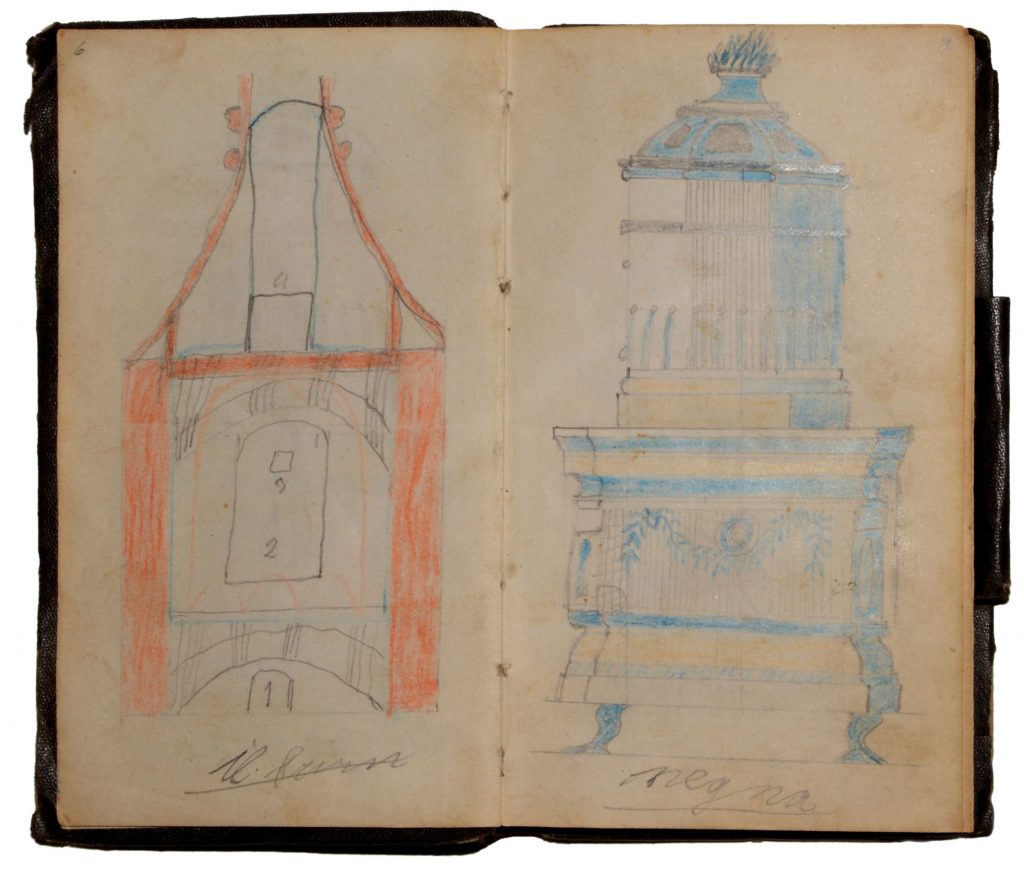

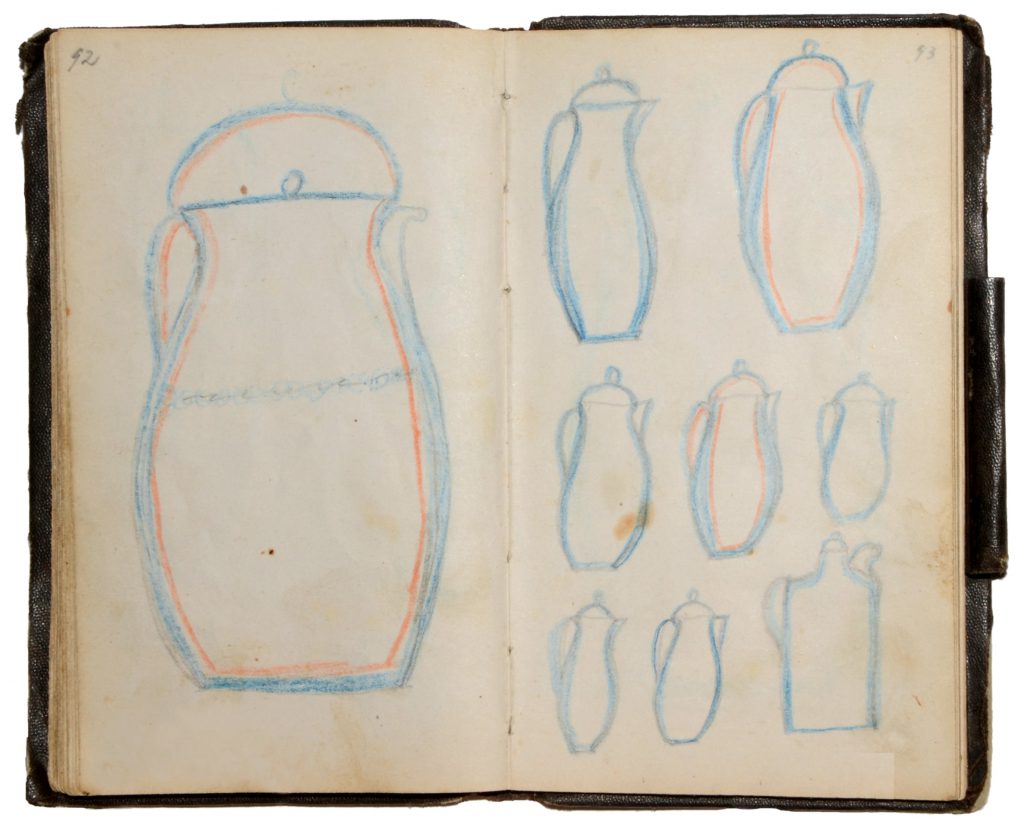

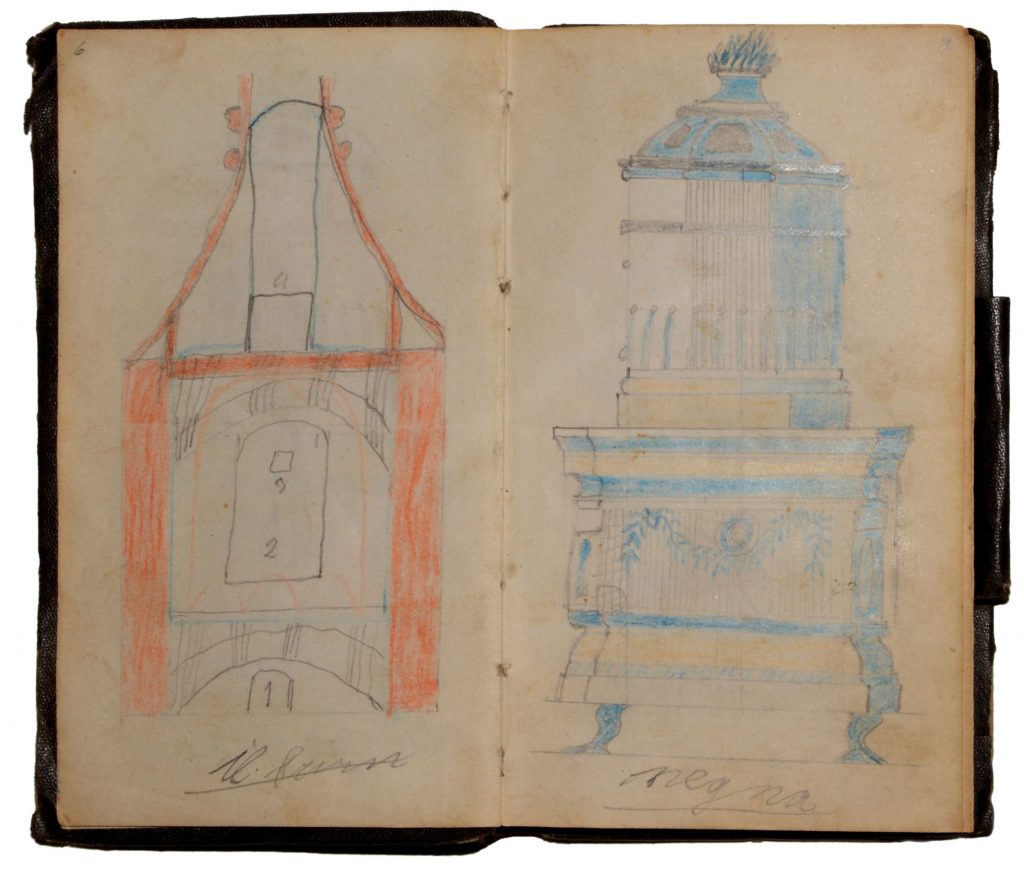

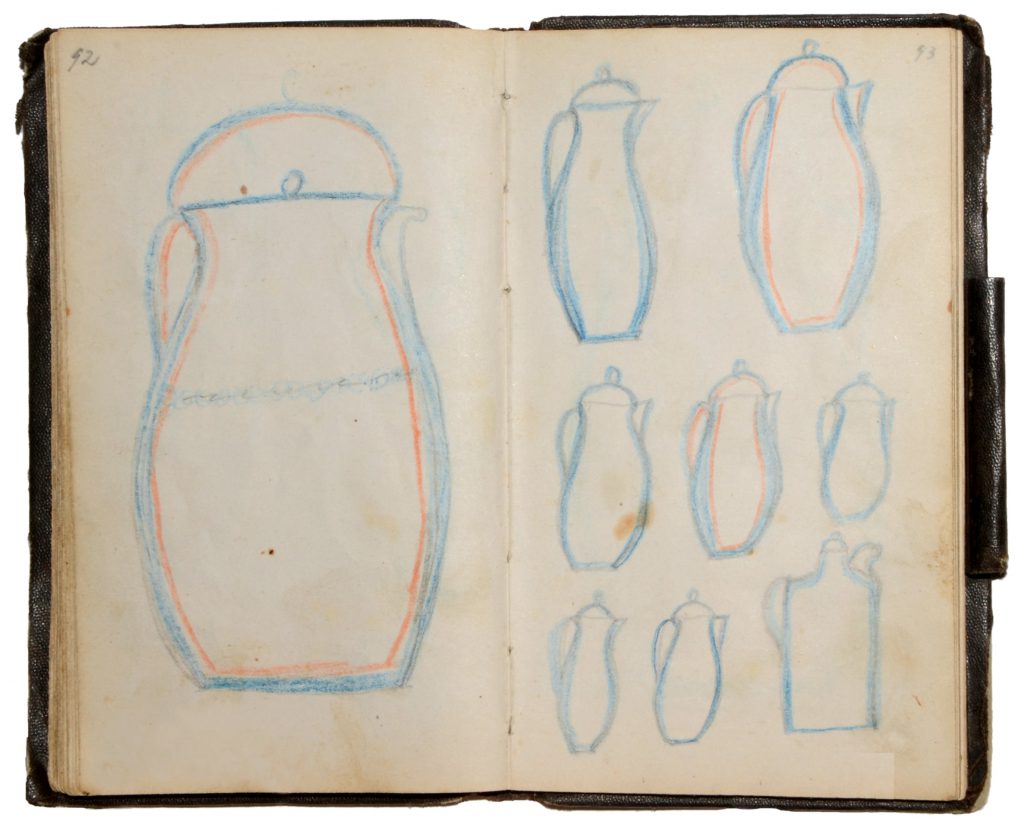

Einen Eindruck von der produzierten Keramik vermitteln die Sammlungsbestände des Rätischen Museums, die teilweise von Pater Notker Curti und von Sep Antoni Deragisch d.J. selbst stammen sowie der grösste Bestand in der Sammlung des Klostermuseums Disentis. Daneben gibt es entsprechende Keramik in der Sammlung des Museums La Truaisch in Sedrun sowie im Museum Nutli Hüschi in Klosters. Erhalten hat sich auch ein in romanischer Sprache geschriebenes Geschäftsbuch mit Eintragungen von 1866–1882 (also wohl von Sep Antoni Deragisch d. Ä., Transkription Tarcisi Hendry, 2021) sowie ein bislang nicht ausgewertetes Skizzenbuch mit Datierungen ab 1875 (zumindest teilweise also wohl von Sep Antoni Deragisch d. J.; RMC Inv. H1981.1134, H1982.12). Sollte Pater Notker in seinem Aufsatz von 1920 dieses Skizzenbuch vor Augen gehabt haben, so ergibt sich eine Diskrepanz zwischen den handschriftlichen Daten im Buch und Notkers Zuordnung. Notker Curti nimmt an, dass es sich vor allem bei den Zeichnungen der Kachelöfen um Skizzen von Sep Antoni Deragisch dem Älteren handelt. Diese Information kann er eigentlich nur vom letzten Hafner selbst haben, denn das Buch liefert dafür keinen Beleg.

Es enthält darüberhinaus einen technischen Schnitt durch einen typischen stehenden Töpferofen, wie er im 19. Jahrhundert in der Deutschschweiz erwartet werden kann. Ob der holzgefeuerte Töpferofen in Bugnei jedoch ebenfalls diesem Bautypus entsprach, ist unbekannt.

Skizzenbuch aus dem Rätischen Museum: Töpferofenquerschnitt, Kachelofen, Gebrauchsgeschirr (RMC H1981.1134).

Daneben gibt es zahlreiche Skizzen zu Kachelöfen. Sep Antoni Deragisch d. Ä. begeisterte sich offenbar vor allem für den Dekor und den Kachelofenstil des biedermeierlichen Empire bzw. des beginnenden Historismus. Gleichzeitig wurden im Skizzenbuch aber auch andere technische Details notiert (z. B. eine wasserradgetriebene Töpferscheibe oder Glasurmühle) und offenbar im eigenen Betrieb gefertigte Gefässformen skizziert.

Zu den Produkten der Werkstatt Deragisch äusserte sich Pater Notker vermutlich auf der Basis der von ihm zusammengetragenen Klostersammlung sowie der nach Chur an das Rätische Museum vermittelten Stücke folgendermassen:

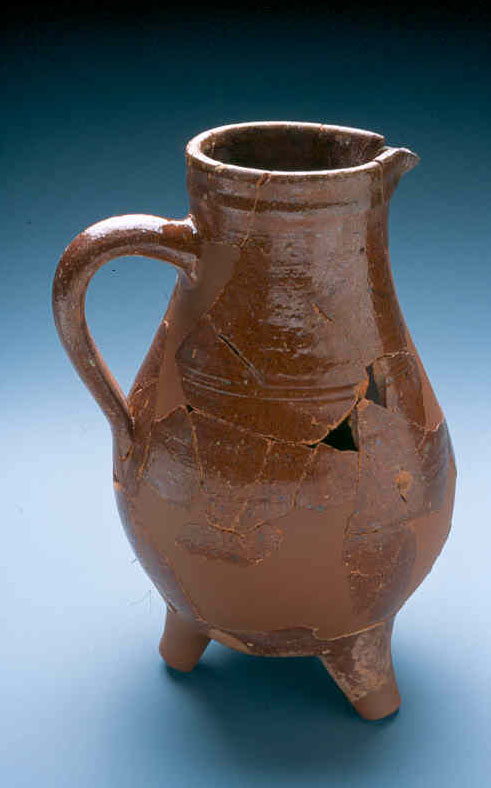

«Die gangbaren Hausierwaren bieten leider nicht viel an Dekor und Form. Sie teilen sich in zwei Gruppen: In Gebrauchs- und Ziergegenstände. Zur ersten Abteilung gehören all die verschiedenen Töpfe, Krüge und Häfen, vom einfachen unglasierten Blumentopf bis zum grossen Kaffeekrug, die grösseren Stücke meist dunkel, fast schwarz (RMC Inv. H1971.459, KMDis Inv. 1999-350, U15, RMC Inv. H1971.451, H1971.460. Alle Stücke, die das RMC heute verwahrt, wurden von Pater Notker angekauft. Weitere typische Bügelkannen: KMDis Inv. 1999-347, U20, U22, U24, U32, RMC Inv. H1971.1174, H1973.885, H1984.3 (Kauf in Rodels). Kaffee- und Teekannen: KMDis Inv. 1999-351, U31, U34, RMC Inv. H1971.451, H1971.460), die anderen schmutzigweiss oder gelbbraun, die Blumentöpfe gern grün (KMDis Inv. U16, 1999-344, U21–U23). Mit Verzierungen war man in Bugnei stets sparsam, das schwarze Geschirr ist ohne Schmuck, das helle wird mit einem mageren Blattkranz, dem Rest von Deragischs Empirekunst, oder mit dünnem Punktdekor abgemacht (KMDis Inv. U1, U4, RMC Inv. H1971.477, KMDis Inv. U6. Weitere Stücke, die hier stilistisch wohl zugeordnet werden können: KMDis Inv. 1999-346, U5, U18, U137 und U137a (Tassen, Kauf in Bugnei 1947), RMC Inv. H1964.233 (Kauf in Trun 1910), H1970.203, H1971.478, H1971.1164 (Fehlbrand, Kauf in Bugnei in der Werkstatt Deragisch).

Originell sind fast nur die sog. broccas, die allerdings sehr altertümlich anmuten. Es sind Bauernkrüge, heute meist für Kaffee verwendet, mit kleinem rundem Ausguss und zwei Henkeln, einem kleinen dem Ausguss gegenüber und einem grösseren gedrehten Traghenkel. Da dieser aber das gefüllte Gefäss nicht trägt, wird er mit Draht oder Schnur verstärkt. Zwei Löcher an den Henkelansätzen dienen zur Befestigung der Verstärkung. Auch die Ziergegenstände sind nicht sehr dekorativ, weder in Form noch Farbe.

Nicht nur die rohen Weihwasserkessel (RMC Inv. H1970.216, H1970.217. Weitere: KMDis Inv. 1996-298, 1996-299, RMC Inv. H1971.474. In der Klostersammlung Disentis ist für eine der Weihwasserbecken-Rückseiten ein «JAD» signierter Model erhalten: KMDis Inv. 1999-345) und Kruzifixe (KMDis Inv. U109a),…, auch die Leuchterchen (ev. KMDis Inv. U7, RMC Inv. H1971.453) sind recht plump und manchmal wenig ansprechend in der Färbung. Besser machen sich die einfachen dunklen Tintengeschirre mit runden Löchern als Verzierung (KMDis Inv. U10, ausserdem wohl zuzuordnen U26, Kauf in Tavetsch 1926, U139, Kauf in Bugnei 1947). Auch die Bilderrahmen aus gedrehten Schnüren in Blauviolett und Weiss sind gar nicht übel (KMDis Inv. U122, auch KMDis Inv. U2). Vielleicht das Beste stellen die Giessfassbecken (romanisch: butschidas) dar, die mit ihren Gehängen und Festons noch lebhaft an die Lehrzeit des alten Deragisch erinnern (RMC Inv. H1973.455, gut vergleichbar: KMDis Inv. U29). Leider ist die Färbung oft nicht sehr ansprechend, ein Mittelding zwischen Weiss und Grün. Kurz, was in Tavetsch hergestellt wurde, ist für eine Kundschaft berechnet, die einfache billige Ware wünschte und an Form und Farbe keine grossen Anforderungen stellte, weil sie mit dem Geschirr nicht präsentieren wollte…» (Curti 1920, 272–273).

Es gibt darüber hinaus eine Reihe von Beobachtungen, die Pater Notker nicht mitteilt. So tragen die Bügelkannen auf der Bodenunterseite gelegentlich eine eingeritzte Zahl, die sich auch auf der Unterseite des zugehörigen Deckels wiederfindet. Dies erleichterte nach dem Ausnehmen des Töpferofens die Zuordnung der passgenau angefertigten Deckel zu jedem Gefäss. Daneben ist auf die Verzierung des schwarzbraun glasierten Geschirrs mit eingeritzten Wellenlinien oder Rollstempeldekor hinzuweisen.

Ein Aktenbeschwerer in der Sammlung des Rätischen Museums trägt die eingepressten Initialen des Herstellers «J a D», den rechteckigen Abdruck eines Models mit einem Herz-Jesu-Motiv, flankiert von zwei Engeln, und zudem die Blindmarken «BUGNEI» und «Tujetsch» (RMC Inv. H1970.221, KMDis Inv. U13.). Die beiden Blindmarken finden sich auch bei einem der kleinen Henkeltöpfe und dem Tintengeschirr und bestätigen auf diese Weise die Zuordnung zur Hafnerei Deragisch. Das Herz-Jesu-Motiv findet sich auch auf der Vorderseite eines kleinen grünen Kerzenleuchters, des rechteckigen Beckens von 1912, auf der Schulter eines Blumentopfes (KMDis Inv. U21) und seitlich am Sockel des Kruzifixes. Die Vorderseite des Sockels ziert ein schwach abgedrücktes Lamm-Gottes-Motiv, das sich identisch im Spiegel einer flachen Kragenrandschüssel findet (KMDis U006). Die rückseitige Auflage eines Streichholzhalters zeigt eine halbplastische Büste in einem Perlkreis (RMC H1971.453). Dieselbe Auflage findet sich sowohl an einem Blumentopf (KMDis Inv. U23), der zusätzlich mit gedrehten Schnüren verziert ist, als auch an der keramischen Einfassung eines Hausaltärchens (KMDis Inv. U150).

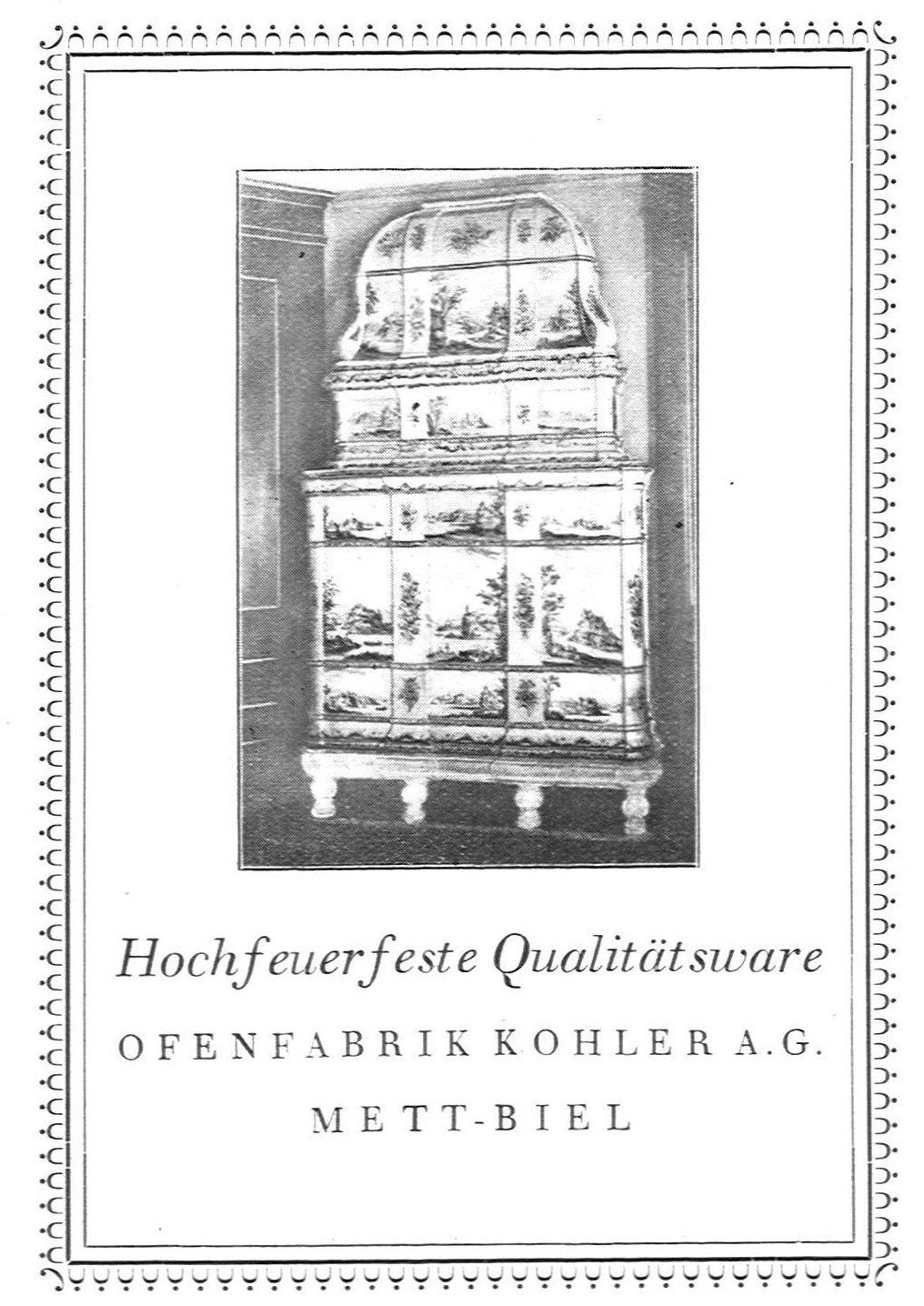

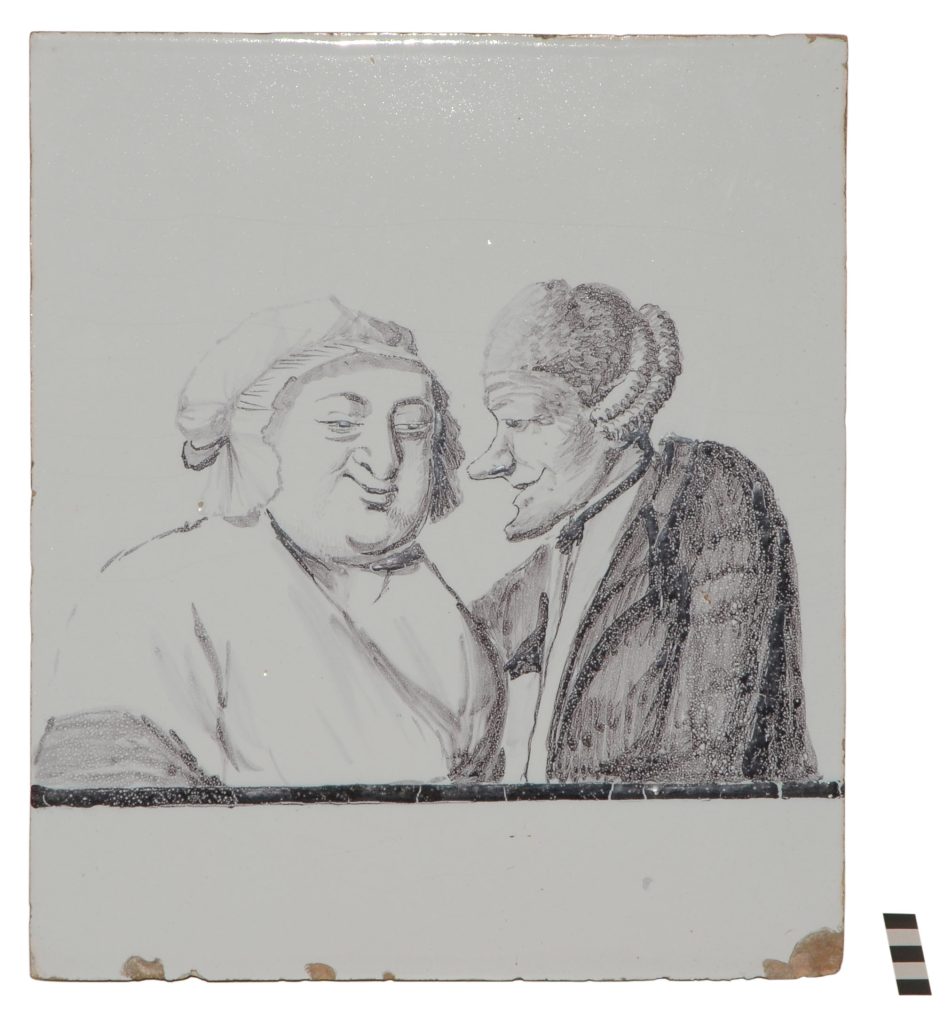

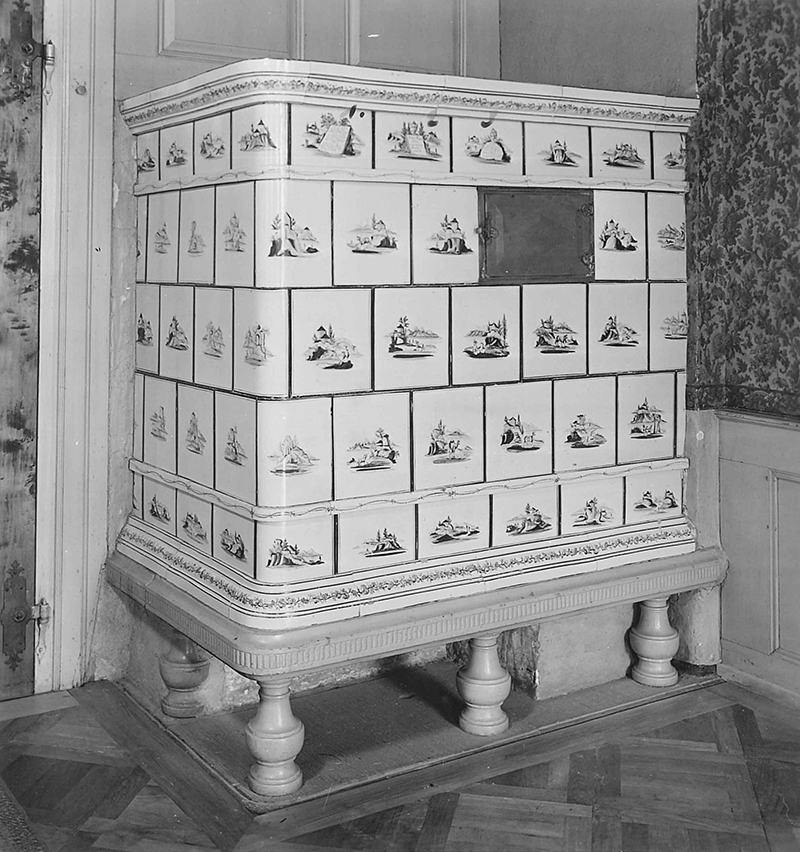

Kachelofen (H. 148 cm, Br. 117 cm, T. 72 cm), der bis zum September 1980 im Töpferhaus Deragisch, Via Romana 5, in Bugnei stand. Teile von identisch verzierten Wandfliesen gelangten auch ins Museum Al Truaisch in Sedrun.

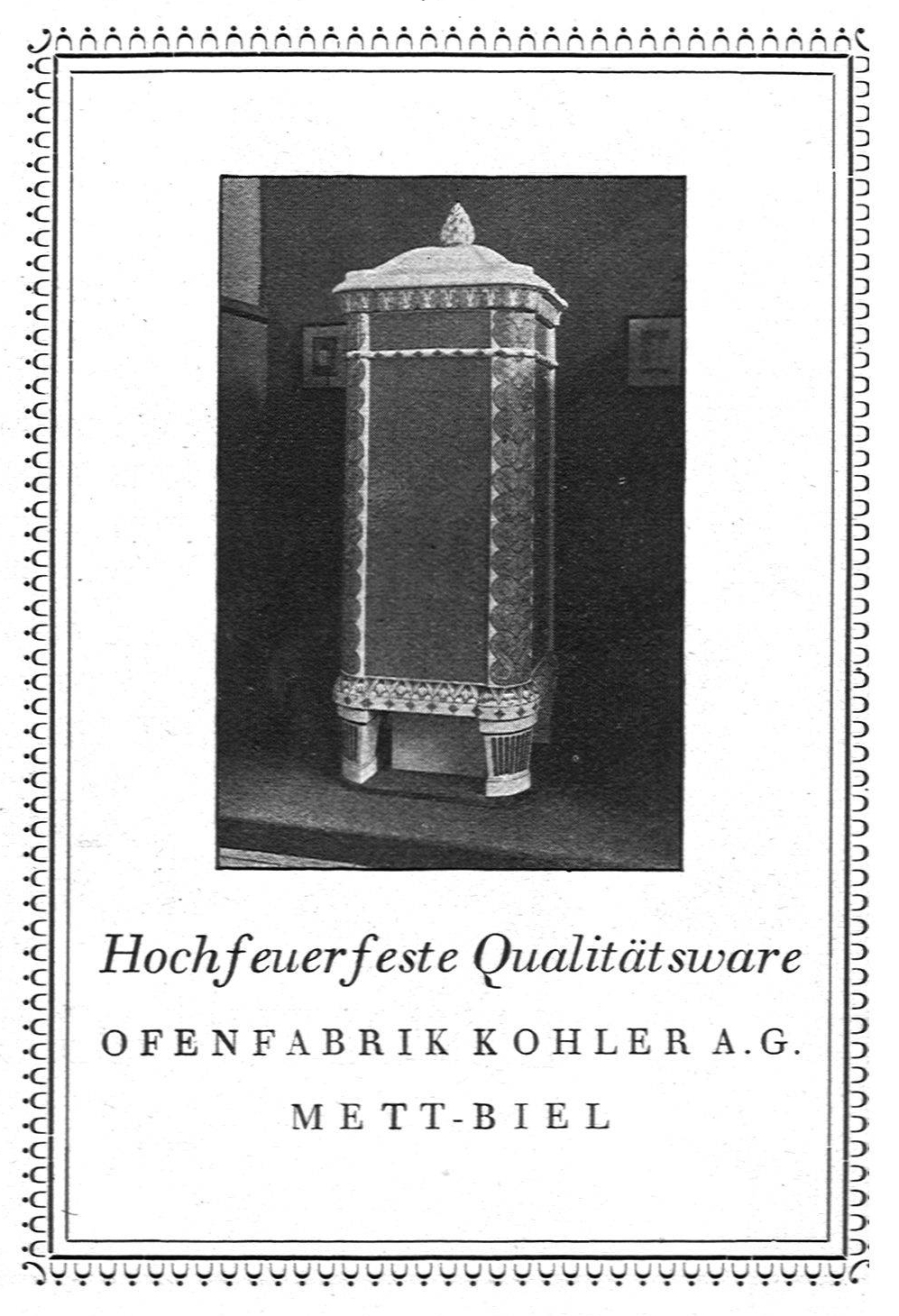

Daneben produzierten Vater und Sohn Deragisch in unbekanntem Umfang offenbar auch Kachelöfen mit grün, gelb oder schwarzbraun glasierten Kacheln, die zusätzlich ein Zickzackmuster aufweisen konnten (Einzelkachel RMC Inv. HXIII.220, Erwerb von Pater Notker, Disentis; weitere Kacheln verwahrt das Museum in Sedrun). Für diese Musterung, die auch bei einem rechteckigen, schnurverzierten Kasten vorkommt (RMC H1971.454), wurde in der Werkstatt ein Gipsmodel verwendet, der sich heute im Rätischen Museum befindet (RMC HXIII.227). Die Gesimskacheln waren oft dunkelbraun gehalten und mit mageren Blumengirlanden versehen. Ein solcher Ofen stand zumindest bei Deragisch selbst im Haus (Curti 1920, 272–273). Er gelangte aufgrund von Umbauarbeiten im Töpferhaus 1980 in das Rätische Museum (Jenny 1991, Abb. S. 131; RMC H1980.224).

Nach Pater Notker Curti handelte Sep Antoni Deragisch mit seiner Keramik im ganzen Bündner Oberland zwischen Bugnei und Ilanz. Zeitweise hatte er Geschirr-Niederlagen in Ilanz, Disentis und Trun. Ob Teile seiner Keramik auch den Weg zu Käufern in Chur oder sogar weiter rheinabwärts bis nach Liechtenstein fanden, entzieht sich unserer Kenntnis. Die abgelegene Produktion von Tavetsch reflektiert, bei erkennbarer Eigenständigkeit, vor allem die typologischen Elemente und Dekormoden des 19. Jahrhunderts der Deutschschweiz bzw. Süddeutschlands.

Dank

Ich danke Pater Theo Theiler, dass er mir den Zugang zu den Stücken aus dem KMDis ermöglicht hat. Ein Gesamterfassung der Klostersammlung konnte 2020 realisiert werden. Darüber hinaus verwahrt das SNM zwei Objekte (einen Kinderkochherd aus Keramik; einen Krug), die angeblich in Bugnei hergestellt worden sein sollen (SNM Inv. LM-60575, LM-114745). Ausserdem gibt es offenbar Keramik aus Bugnei in einer mir nicht zugänglichen Privatsammlung in Flims-Waldhaus (Creux 1970, 129 Kat. 4). Konrad Schmid in Chur danke ich, dass ich seine schöne kleine Sammlung begutachten durfte. Über weitere Keramiken verfügen das Museum der Kulturen in Basel sowie die Museen in Ilanz, Sedrun, Trun und Klosters. Im Familienbesitz erhaltene Keramiken bearbeitet demnächst Livia Deragisch, aus Bugnei.

Neue, umfassende Monographie zum Thema:

Hendry/Heege 2022

Tarcisi Hendry/Andreas Heege, Vischala da Bugnei – Keramik aus Bugnei, La historia dall hafnaria Deragisch (1835-1920) – Die Geschichte der Hafnerei Deragisch (1835-1920). Sedrun 2022.

Bibliographie

Creux 1970

René Creux, Volkskunst in der Schweiz, Paudex 1970.

Curti 1920

Notker Curti, Eine Töpferei im Tavetsch, in: Bündnerisches Monatsblatt, 1920, Heft 9, 269-273.

Frei 1947

Karl Frei, Keramik des Mittelalters und der Neuzeit, in: Kunstgewerbemuseum Zürich (Hrsg.), Ausstellung Schweizerische Keramik von der Urzeit bis heute, Zürich 1947, 27-46.

Gadola/Curti 1929

Guglielm Gadola/Notker Curti, La Fabrica da vischalla da tiara cotga a Bugnei, in: Il Glogn, calender dil pievel, annalas per historia, litteratura e cultura romontscha 3, 1929, 34-37.

Haldner 1982

Priska Haldner, Die Töpferei von Sep Antoni Deragisch in Bugnei Tavetsch. Maschinenschriftliches Manuskript im Rätischen Museum Chur, 1982, Chur.

Heege 2016

Andreas Heege, Die Ausgrabungen auf dem Kirchhügel von Bendern, Gemeinde Gamprin, Fürstentum Liechtenstein. Bd. 2: Geschirrkeramik 12. bis 20. Jahrhundert, Vaduz 2016.

Jenny 1991

Valentin Jenny, Handwerk und Industrie in Graubünden im 19. Jahrhundert. Bestrebungen zur Förderung von Handwerk und Einführung von Industrie als Massnahme zur Hebung des Volkswohlstandes, Chur 1991.

Schnyder 1979

Rudolf Schnyder, Bündner Keramik-, Glas und Lavezsteingewerbe, in: Hans Erb, Das Rätische Museum, ein Spiegel von Bündens Kultur und Geschichte, Chur 1979, 328-347.