Die Sammlung der Keramikfachschule in CERAMICA CH

Roland Blaettler, 2019

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts führte die industrielle Entwicklung der Schweiz zu einem immer dringenderen Bedürfnis nach einer besseren Ausbildung der jungen Arbeitnehmer, zu einer Zeit, als die bildungspolitischen Vorrechte des Bundes sehr eingeschränkt waren. Die ersten Berufsschulen wurden oft von einem Unternehmen, einer Unternehmensgruppe oder einer Gemeinde mit starker finanzieller Unterstützung der Öffentlichkeit gegründet. Der Einbezug des Bundes konkretisierte sich 1884 mit der Verabschiedung eines Bundesbeschlusses, der Subventionen für männliche Berufsklassen einführte (Lüthi 2017, 120–121).

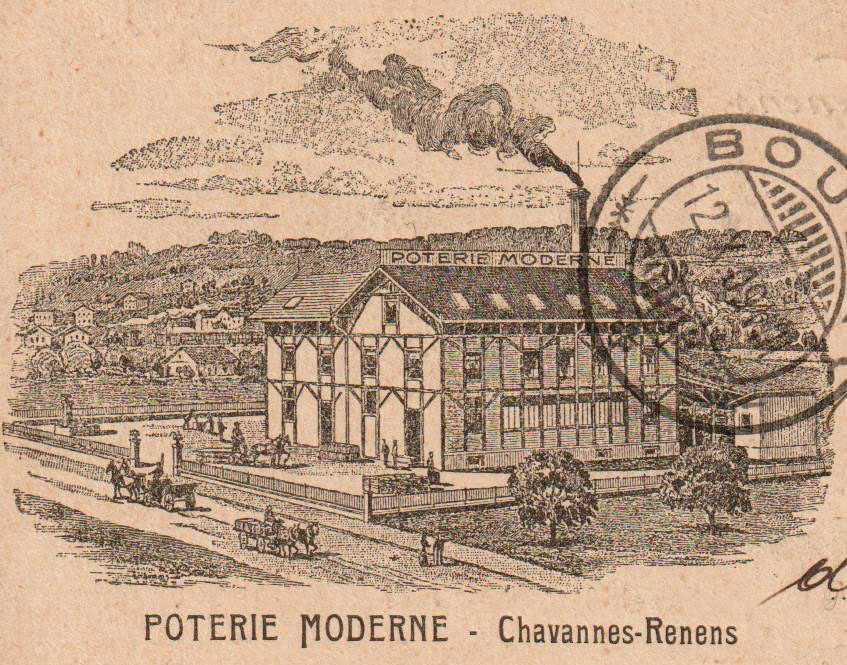

In diesem Kontext entstand die Schweizerische Keramikfachschule, die 1911 in Chavannes-près-Renens auf Initiative von Lucien Ménétrey (1853-1930), dem Bürgermeister der Gemeinde, gegründet wurde. Diese herausragende Persönlichkeit, ein Freimaurer, Mitglied der Freisinnig-Demokratischen Partei (er bezeichnete sich selbst als «progressiven Freisinnigen») und in den verschiedensten Bereichen engagierter Unternehmer, hatte in seiner Gemeinde bereits 1902 unter dem Namen «Poterie moderne S. A.» eine Keramikfirma gegründet (siehe Kapitel «Chavannes-près-Renens VD, Poterie moderne (S.A.), 1902-1972/73»).

Das neue Projekt des lebhaften Geschäftsmanns basierte auf seinen Erfahrungen als Unternehmer und insbesondere auf der immer wiederkehrenden Schwierigkeit, qualifizierte Arbeitskräfte im eigenen Land zu finden. Die meiste Zeit sah er sich gezwungen, wie seine Kollegen in der Region, Töpfer aus Frankreich, vor allem aus der Region Ferney-Voltaire oder aus Savoyen, manchmal auch aus Deutschland oder Italien, einzustellen. «Es ist leider erwiesen, dass wir zu abhängig sind von den Ländern um uns herum», sagte er später (La Revue vom 13. April 1908, 2). Es scheint, dass Ménétrey die Idee einer Keramikschule bereits seit 1903 mit sich herumtrug und er die Realisierung des Projekts anging, indem er mehrere Einrichtungen dieser Art in Europa besuchte (Gazette de Lausanne vom 3. September 1912, 3).

Im Jahr 1908 nahm das Projekt klarere Formen an und Ménétrey begann mit der Umsetzung einer Strategie, die darauf abzielte, sich die finanzielle Unterstützung der Behörden zu sichern, insbesondere als an der jährlichen Aktionärsversammlung seiner Keramikfirma der Wunsch geäussert wurde, dass «die Initiatoren des Projekts für eine Keramikschule von den kantonalen und eidgenössischen Behörden unterstützt werden». In ihrem Bericht über diese Versammlung bezog sich La Tribune de Lausanne auch auf das Programm, das Ménétrey zu diesem Projekt entwickelt hatte: «Es wurde ein Unterrichtsprojekt ausgearbeitet, der Standort der künftigen Schule ausgewählt, sogar Pläne existieren, und ein Bau- und Betriebsbudget wurde gewissenhaft erstellt». Die Gemeinde wäre Eigentümerin des Gebäudes und würde dafür bürgen. «Dieses Konsortium würde zunächst ein Kapital von 20 000 Franken für den Bau bereitstellen. Ein Hypothekendarlehen von 30 000 Franken würde aufgenommen, dessen Zinsen durch eine Subvention garantiert würden, die das Unternehmen vom Bund zu erhalten hofft. Der Restbetrag (20 000 Franken) würde als Subvention beim Staat beantragt. Die Schule würde von einem dreiköpfigen Ausschuss verwaltet, dem ein Delegierter des Departements für öffentliche Bildung, ein Delegierter der Stadtverwaltung von Chavannes und ein Delegierter des Schulrats dieser Stadtverwaltung angehören würden. Der Schulleiter und die Lehrer würden vom Staatsrat auf Anraten des Ausschusses oder Vorstands ernannt. Von Lehrlingen würde der Status eines Schweizer Bürgers verlangt». Das jährliche Betriebsbudget wurde auf 6 000 Franken geschätzt (Ausgabe vom 31. Mai 1908, 2).

In ihrer Ausgabe vom 4. August 1908 gab die Gazette de Lausanne (S. 3) einige zusätzliche Erklärungen zu der von Ménétrey ausgearbeiteten finanziellen Regelung bekannt. Sie sah die Errichtung eines Gebäudes auf dem Gebiet der Gemeinde Chavannes vor, die das Land, den für die Schularbeiten benötigten Lehm sowie eine «kleine Subvention» kostenlos zur Verfügung stellen sollte. Der Staat würde sich mit etwa einem Drittel an den Baukosten beteiligen. Das Departement für öffentliche Bildung hatte Berichten zufolge die Bereitschaft gezeigt, die Verwaltung der Schule zu subventionieren. Der Bund wäre seinerseits bereit, einen Zuschuss zu zahlen. Darüber hinaus sollten die Schulgebühren und der Erlös aus dem Verkauf einiger der produzierten Arbeiten das «bescheidene Budget der Schule» ausgleichen. Das Programm sah, zumindest in seiner vorliegenden Form, die von den Töpfern benötigte Grundausbildung vor, aber auch eine weitergehende künstlerische Ausbildung, zum Beispiel durch Kurse im dekorativen Zeichnen. Es waren sogar kostenlose Kurse für Keramikmaler für Porzellan, Irdenware oder Fayence vorgesehen. «Da Renens am Stadtrand von Lausanne liegt, werden die Kurse sicherlich von vielen Studenten besucht werden.» Die Zukunft würde zeigen, dass die Vorstellungen, die der Gründer hatte, viel zu optimistisch waren … zumal die Gemeinde Chavannes das Gebäude erst 1970 kaufte, als die Keramikschule schon längst unter einem anderen Dach lag.

Hinsichtlich des pädagogischen Inhalts der Ausbildung hatte Ménétrey die ehrgeizige Vision, die Keramiker so vollständig und selbstständig wie möglich auszubilden: «Ein guter Arbeiter muss wissen, wie man dreht, abdreht, sogar brennt, ein wenig modelliert, und auch wenn er wenig Geschmack hat, muss er wissen, wie man seine Produkte dekoriert […] Mit der Entwicklung der Industrie ist es für den Lehrling fast unmöglich, alle Seiten seines Handwerks gut zu kennen. Meistens bleibt der junge Mann unter den Fittichen eines Arbeiters, spezialisiert sich und lernt dieses Fachgebiet mehr schlecht als recht. Diesem Übel muss die Schule abhelfen» (La Revue vom 20. Juli 1908, 1).

Die neue Einrichtung sollte die Rechtsform einer Aktiengesellschaft annehmen, deren konstituierende Versammlung für den 10. Juli 1911 einberufen wurde (Nouvelliste vaudois vom 30. Juni 1911, 4). Die Gründung des Unternehmens wurde am 9. August 1911 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) registriert. Darin heisst es insbesondere: «Unter dem Namen Société de l’École suisse de céramique de Chavannes-Renens wurde eine Aktiengesellschaft gegründet mit dem Ziel, eine Schweizer Keramikfachschule zu eröffnen, das Schulgebäude nach den vom Staat genehmigten Plänen zu bauen, das zu diesem Zweck unentgeltlich angebotene Grundstück sowie ausserordentliche und jährliche kantonale und eidgenössische Subventionen anzunehmen, diese Schule zu organisieren, zu verwalten und zu leiten. […] Die Statuten tragen das Datum des 10. Juli 1911. […] die Mitglieder des Verwaltungsrats sind: Lucien Ménétrey, Louis Laffely und Louis Michaud» (SHAB, Bd. 29, 1911, 1370). Laffely (1855–1925) war Unternehmer, Bürgermeister von Morges und Mitglied des Grossen Rats; Louis Michaud (1874–1954) war der Sohn des Direktors der Manufacture de poteries fines de Nyon. 1917 trat er die Nachfolge seines Vaters an und leitete das Unternehmen bis 1936.

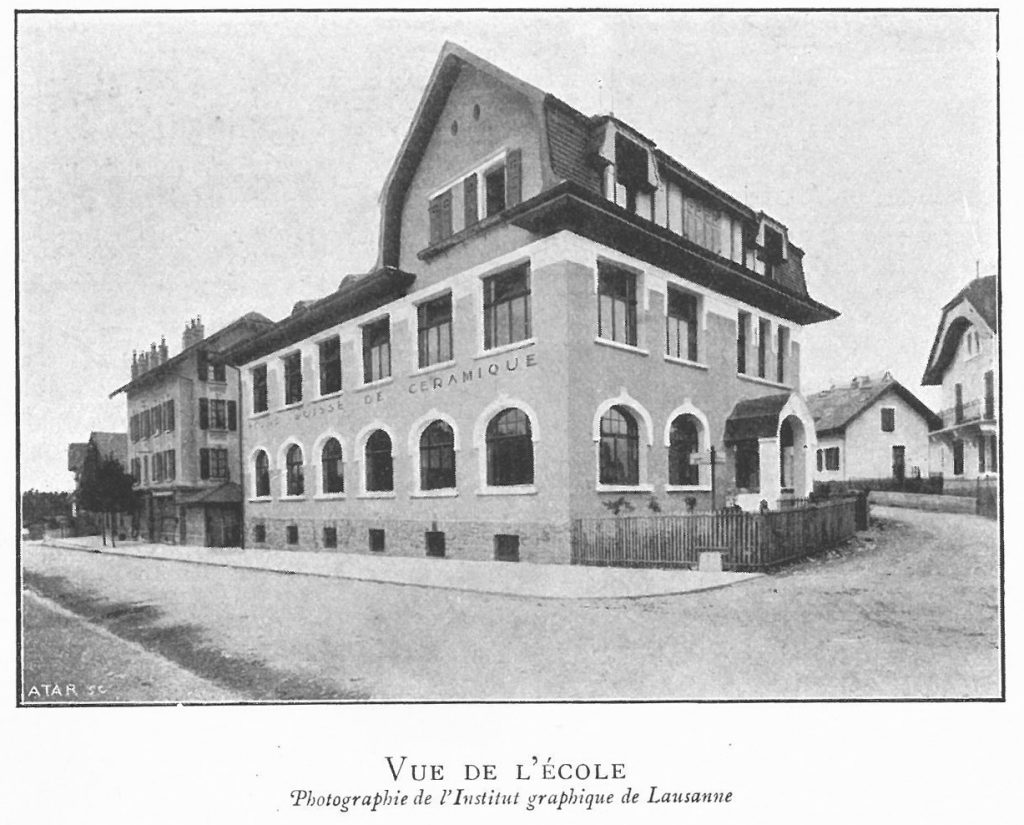

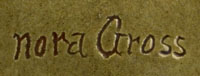

Im September 1911 vergab der Verwaltungsrat den Auftrag für die Aushub- und Maurerarbeiten. «An Weihnachten sollte das Gebäude überdacht sein, der Innenausbau sowie die Einrichtung und Ausstattung werden während des Winters ausgeführt. Spätestens Ende März 1912 wird alles fertig sein […] und die Eröffnung der Schweizerischen Keramikfachschule kann in den ersten Apriltagen stattfinden» (Avis de Lausanne vom 7. September 1911, 16).

Die Einweihung wurde jedoch erst am 1. September 1912 mit grossem Pomp gefeiert. Aus diesem Anlass rollte La Revue in ihrer Ausgabe vom 2. September (S.2) das «Abenteuer» zeitlich nochmals auf: Genehmigung der Baupläne des Lausanner Architekten Eugène d’Okolski am 3. März 1909, mit «der uneigennützigen Hilfe von Herrn Ménétrey, Bürgermeister von Chavannes»; der Beschluss des Staatsrats vom 20. Mai 1911, eine Bausubvention von 20 000 Franken zu gewähren; die Genehmigung der Statuten der Société de l’École suisse de céramique durch den Staatsrat am 30. Januar 1912 und schliesslich die Ernennung von Maurice Savreux, «bisher Professor an der Keramikschule von Vierzon», zum Direktor der Einrichtung im Mai 1912.

In seiner Rede anlässlich der Einweihungsfeierlichkeiten betonte Louis Gauthier, Leiter des Berufsbildungsamts, dass «die Unterstützung der Direktoren der Manufacture nationale de Sèvres bei der Wahl des Direktors besonders wertvoll war» (Gazette de Lausanne vom 3. September 1912, 3). Offenbar hatte Ménétrey den Rat der angesehenen Manufaktur eingeholt, die sehr wahrscheinlich Maurice Savreux vorschlug. Die ersten Kontakte mit dem künftigen Direktor fanden offenbar bereits 1911 statt (siehe unten). Es scheint uns offensichtlich, dass das Kursprogramm – wie es 1914 im Detail veröffentlicht wurde – seine Handschrift trägt, die eines Mannes, der sowohl technisch als auch künstlerisch solide ausgebildet war.

Nach einer ersten Einführung in die Malerei an der Kunstschule in Lille, zwischen 1899 und 1901, besuchte Maurice Savreux (1884–1971) von 1901 bis 1905 die Keramikschule von Sèvres (l’École de céramique de Sèvres), wo er ein Diplom als Keramikingenieur erwarb. Er kehrte zur Malerei zurück, indem er in den Jahren 1907–1910 an der École nationale des beaux-arts de Paris entsprechende Kurse belegte, bevor er an der École nationale professionnelle de Vierzon und der École des beaux-arts de Bourges unterrichtete. Laut Émile Langlade «befand sich Maurice Savreux 1911 noch in Vierzon, als er eine Anfrage aus der Schweiz erhielt. Da die Schweiz damals bestrebt war, in Lausanne eine nationale Keramikschule zu gründen, wurde er, ein ehemaliger Schüler unserer Schule von Sèvres, in Betracht gezogen» (Langlade 1938, 148). Als Unteroffizier der Infanterie mobilisiert, wurde er 1916 bei der Schlacht an der Somme verwundet. Nach einem Jahr Krankenhausaufenthalt wurde er demobilisiert und mit drei Auszeichnungen und dem Kreuz der Ehrenlegion geehrt. Savreux war zwischen 1917 und 1926 Chefkurator des französichen Nationalmuseums für Keramik (Musée de Sèvres), während dieser Zeit widmete er sich intensiv der Malerei. Nach der Teilnahme am «Sitzkrieg» wurde er 1946/47 sogar für kurze Zeit mit der Leitung der Manufacture de Sèvres beauftragt; Savreux lieferte zwischen 1907 und 1947 auch mehrere Malereien an die Manufaktur. Sein malerisches Werk besteht hauptsächlich aus Landschaften und Stillleben (Langlade 1938, 143-164; Le Delarge, Dictionnaire des arts plastiques modernes et contemporains, www.ledelarge.fr; Liste du personnel de Sèvres, unter http://www.thefrenchporcelainsociety.com).

In seiner eigenen Antrittsrede versäumte Ménétrey es nicht, «zu bedauern, dass der Staat und der Bund sich im Bereich der Berufsbildung nicht offener erwiesen». Er erinnerte daran, dass «diese Schule das Ziel habe, unserer Jugend das Arbeiten beizubringen», und drückte die Hoffnung aus, dass «bald ein neuer Stil der Schweizer Keramik geschaffen werde» (La Revue vom 2. September, 2). Die Gazette de Lausanne vom 3. September (S. 3) kommt in ihrem Bericht über die Veranstaltung wiederum auf die ehrgeizige Vision Ménétreys zurück: «Wir wollen Theorie und Praxis verbinden. Unsere Schule wird das Mutterhaus sein, in das Arbeitgeber und Arbeitnehmer kommen werden, um neue Verfahren und aktuelle Erfindungen kennen zu lernen, in dem jeder mit jedem in Kontakt kommt, während gegenwärtig anscheinend jeder eifersüchtig die Produktionsgeheimnisse hütet, in den meisten Fällen offene Geheimnisse […] Wir sind bestrebt, einen eigenen Schweizer Stil zu schaffen, ohne uns von Hodler oder den Banknotenvignetten der Nationalbank inspirieren zu lassen, und das wird nicht schwierig sein … Unsere Schule wird zehn Schüler pro Jahr aufnehmen können, also vierzig für die vier Jahre des Kurses.»

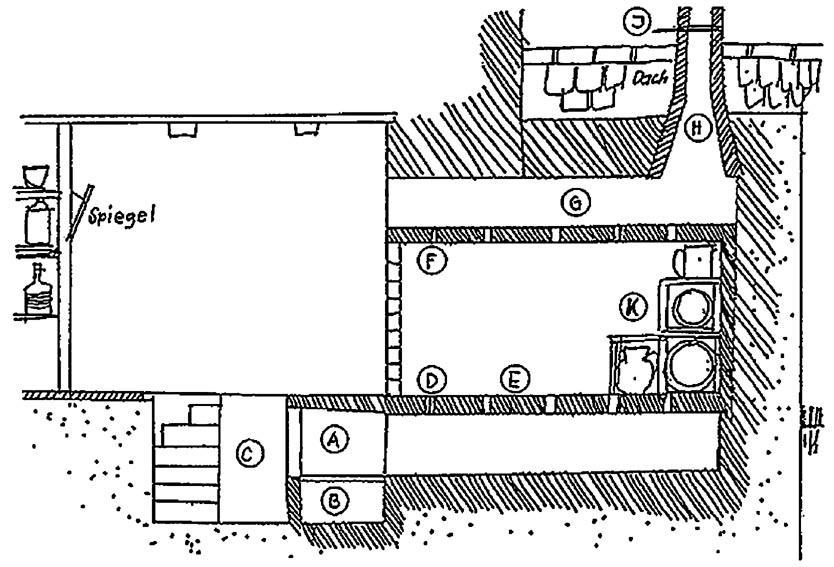

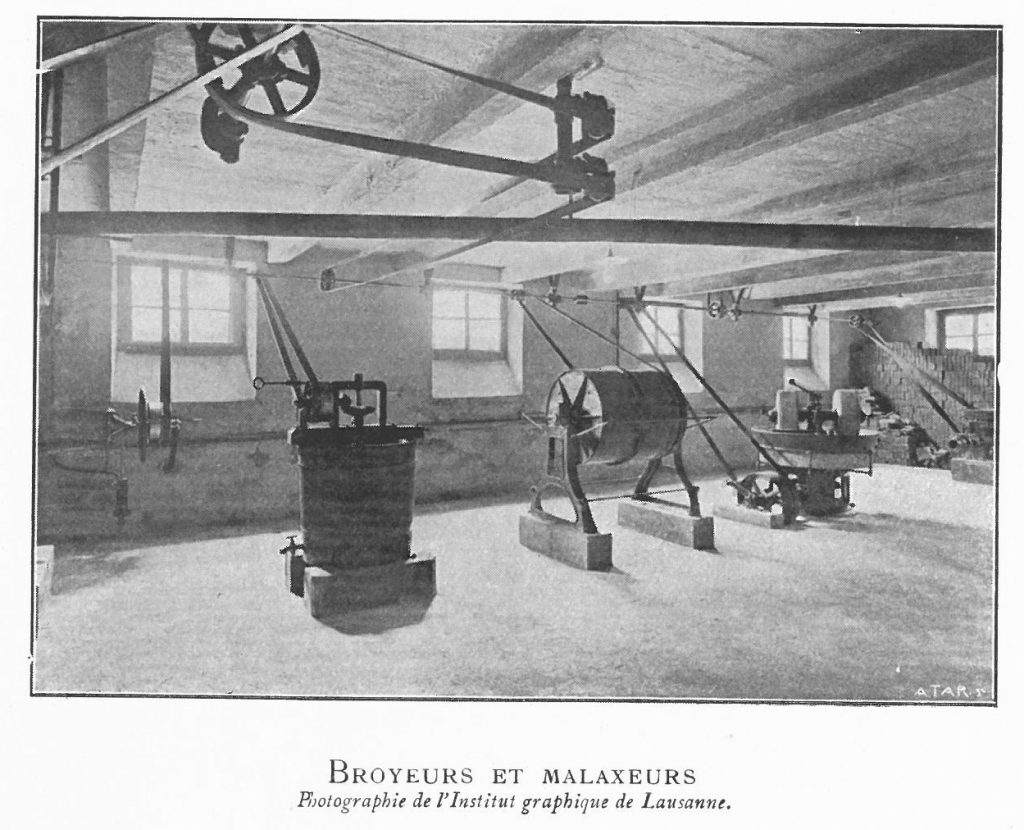

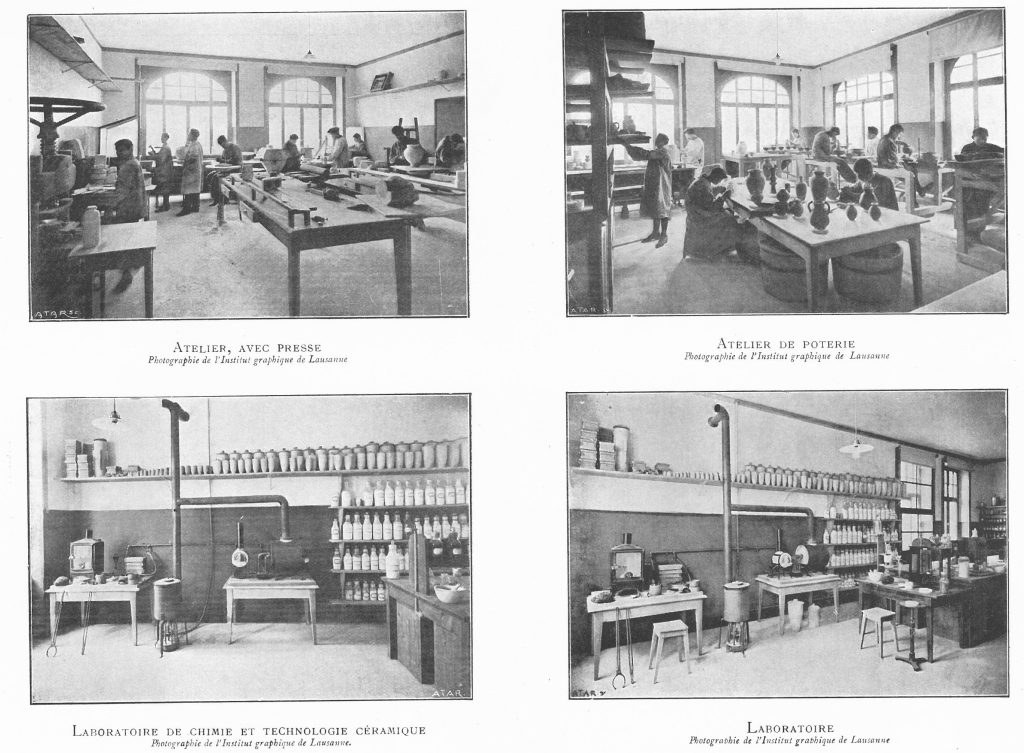

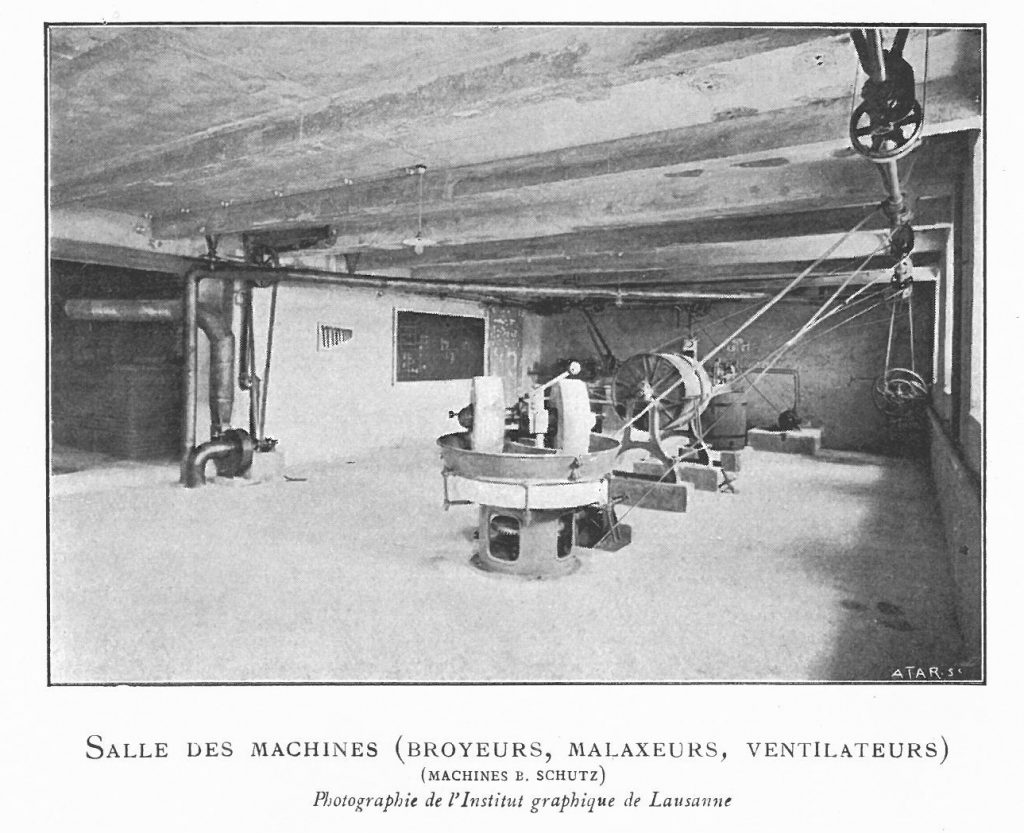

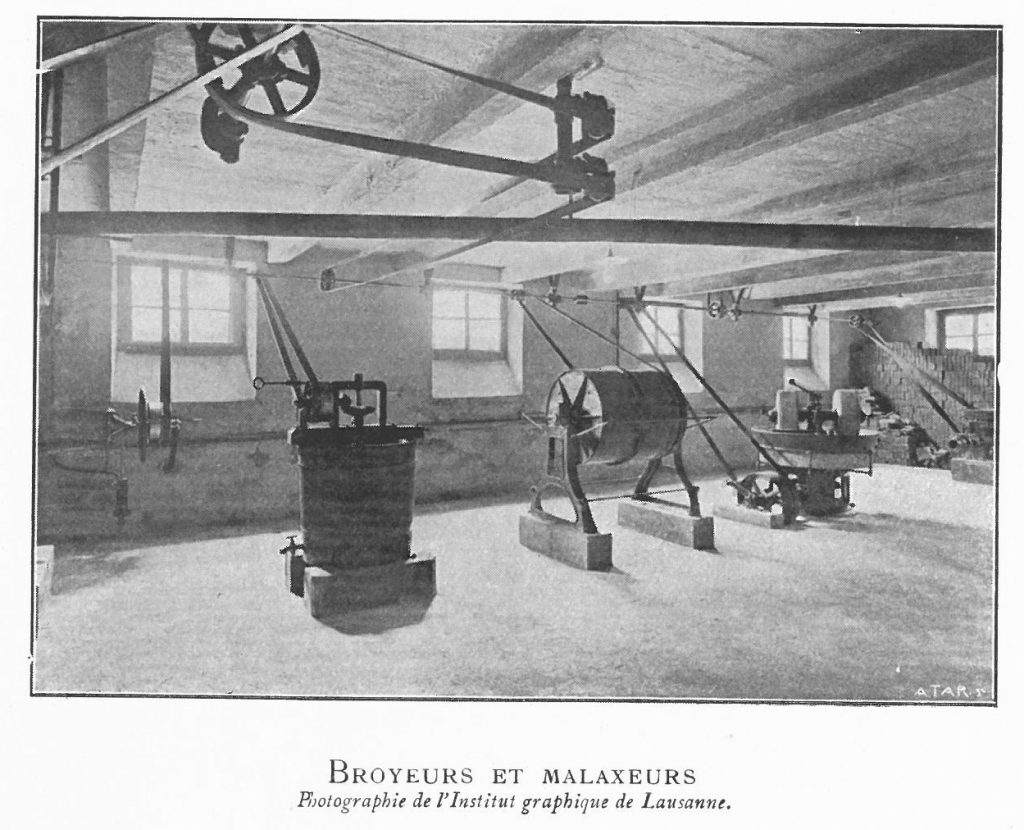

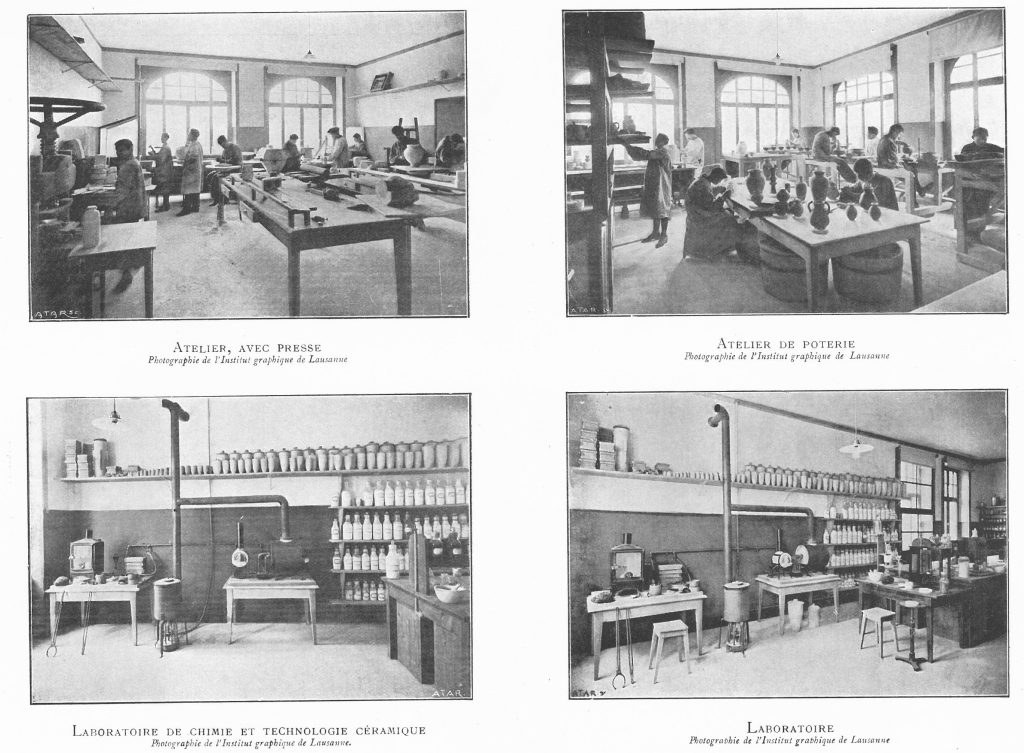

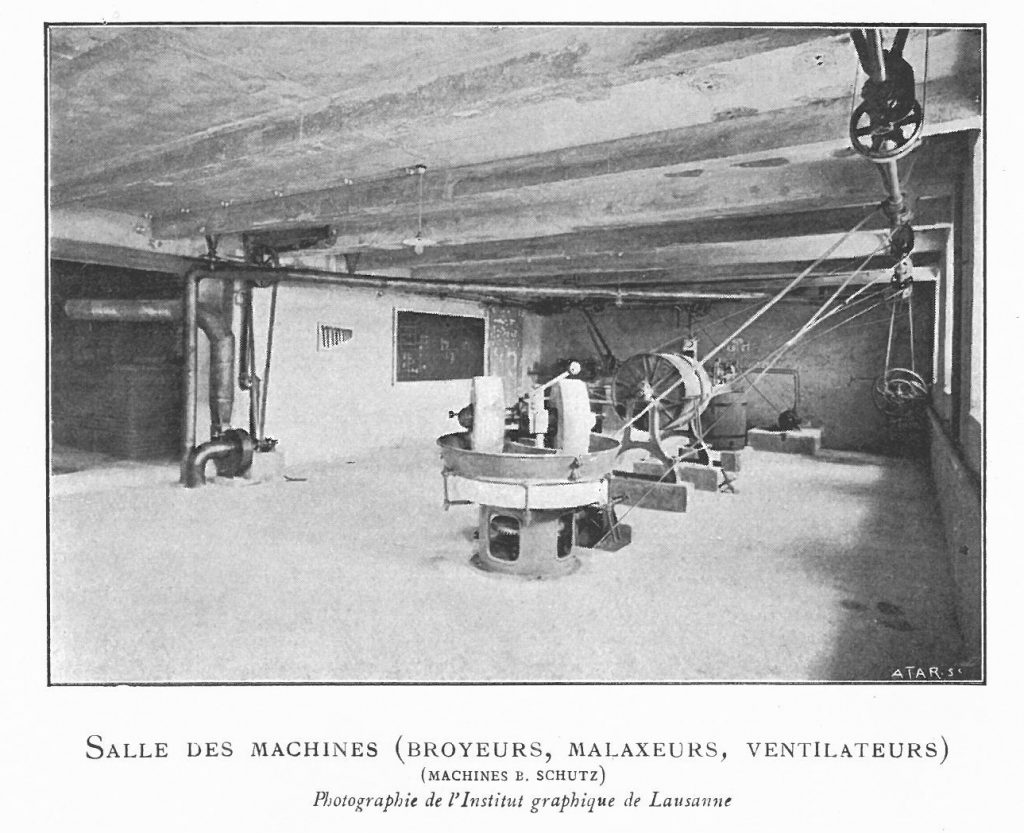

Im Nouvelliste vaudois vom 2. September (S. 2-3) findet sich eine genaue Beschreibung der Institution: «Im Kellergeschoss sind die Maschinen installiert: Mühlen, von einem Elektromotor angetriebene Strangpressen, dann die von Ingenieur M. Bigot gebauten Öfen, ausgestattet mit einem neuen System [sehr wahrscheinlich Alexandre Bigot (1862–1927), der berühmte französische Keramiker, der auch Doktor der Physik war]. Im Erdgeschoss befinden sich die Räume zum Modellieren, Formen und Drehen, das Chemielabor und eine Garderobe; im ersten Stock das Büro des Direktors, die Bibliothek und der Ausstellungsraum, der Zeichensaal, ein Saal für die Malerinnen und Maler und für die Ausführung der Abschlussarbeiten sowie zwei Theorieräume; im Obergeschoss die Wohnung des Direktors.»

Quelle: Savreux 1914

Die einzige uns bekannte Publikation, die der Schweizerischen Keramikfachschule gewidmet ist, ist eine von Savreux verfasste Broschüre, die 1914 in Genf erschienen ist. Der Autor gibt im ersten Teil einen Überblick über die Keramik in der Schweiz, von der Urgeschichte bis in die Gegenwart. Der zweite Teil der Publikation enthält die Schulordnung, eine Beschreibung der zur Verfügung stehenden Maschinen, das Kursprogramm und eine Reihe von Fotos, die die technischen Anlagen und die verschiedenen Klassenräume zeigen (Savreux 1914 – zum Gebäude, siehe auch Lüthi 2017, 134 und Abb. 11).

Quelle: Savreux 1914

Das Reglement hält fest, dass das Ziel der Schule die «Ausbildung von Keramikarbeitern und -vorarbeitern» ist. Es legt die Dauer der Lehre auf vier Jahre und das Eintrittsalter auf 15 Jahre fest, jedoch können «Jugendliche, die nach dem dritten Jahr ausreichende Kenntnisse nachweisen, zu diesem Zeitpunkt mit einem Lehrlingszeugnis entlassen werden». Das vollständige Studium ermöglicht den Erwerb eines Diploms als «Keramiker». Ausländische Studierende, deren Eltern nicht in der Schweiz wohnen, werden gegen eine Schulgebühr von 100 Franken pro Jahr aufgenommen, Schweizer Studierende bezahlen 50 Franken pro Schuljahr.

Das Programm der Kurse gibt sich sehr ehrgeizig: Die Werkstattarbeit umfasst die Ausführung von Gipsmodellen, die Herstellung von Gipsformen, das Drehen, Formen, Giessen und Überdrehen (Steinzeug, Steingut, Porzellan). Neben dem allgemeinen Unterricht (Französisch, Arithmetik, Elementargeometrie, Buchhaltung, Geschichte und Staatsbürgerkunde) werden die Lernenden in die Grundlagen der Geologie, Mineralogie, Physik (Wärme, Ausdehnung, Kalorimetrie, Hygrometrie, Statik der Flüssigkeiten und der Gase, Optik, Elektrizität), Chemie und Keramiktechnologie (Eigenschaften von Tonen, Färbemethoden, Glasurenforschung, Brenntechnik) eingeführt. Auch Kurse in Kunst- und Keramikgeschichte, technischem Zeichnen sowie ornamentalem Zeichnen waren vorgesehen.

Die technische Ausstattung umfasste mehrere Töpfer- und Muffelöfen, fussbetriebene und mechanische Töpferscheiben, Maschinen zum Überdrehen, eine hydraulische Presse zur Herstellung von Ofenkacheln, mit Druckluft betriebene Spritzpistolen, die für die Herstellung des Rohmaterials notwendigen Maschinen (mechanische Schlemmmaschine, Filterpresse, Alsing-Kugelmühle, horizontale Strangpresse, Mühlen zum Mahlen von Glasurfarben) und ein chemisches Labor.

Hinsichtlich des Lehrkörpers hatte der Verwaltungsrat dem Staatsrat vorgeschlagen, den Franzosen Auguste Lasseur zum Präparator, Modellbauer und Maschinenaufseher; Louis Pelet (1869–1941), Professor an der Universität Lausanne, zum Professor für theoretische und praktische Chemie; Auguste Veuillet (vermutlich ein Töpfer aus Savoyen) zum Töpfermeister und François Zooler zum Meister der «Bacolage» (?) sowie Engobier- und Brennmeister zu ernennen. Die ersten Kurse begannen im September 1912.

Am 29. Januar 1913 hielten Ménétrey und Savreux unter der Schirmherrschaft der Société industrielle et commerciale de Lausanne einen Vortrag über die Schule. Dem Bericht zufolge waren die Anfänge der Schule mit damals acht Schülern ermutigend. «Ihre Bemühungen zielten auch darauf ab, unvoreingenommen einen unserem Land eigenen Stil zu schaffen, der die gleiche Gunst geniessen sollte wie die Produkte einer sehr reinen und originellen Kunst gewisser Schweizer Fabriken» (Feuilles d’avis de Lausanne vom 1. Februar 1913, S. 12). In seinem Beitrag zeigte der Direktor einen gut gemeinten Bezug zur Realität: «[…] den Schülern wird versichert, dass sie im Land eine Erwerbstätigkeit finden. Die Schule ist nicht darauf bedacht, Künstler aus ihnen zu machen, sondern vielmehr Handwerker, deren Können sich durch die Beobachtung der Natur und das Studium von Exemplaren der Keramikkunst aus den besten Epochen entwickelt hat» (La Revue vom 30. Januar 1913, 3).

Damit hatte Lucien Ménétrey seinen Traum verwirklicht: die Schaffung einer perfekt ausgestatteten modernen Keramikfachschule, die von einem hervorragenden Fachmann geleitet wird und zum Ziel hat, qualifizierte Keramiker auszubilden, die alle Aspekte ihres Handwerks und alle Kategorien der Keramiktechnik beherrschen. Als erste Institution dieser Art im Land hat die Schweizerische Keramikfachschule ihren Namen sicherlich verdient, auch wenn sie weit davon entfernt war, von der politischen, finanziellen und administrativen Unterstützung einer wirklich nationalen Institution zu profitieren. Es blieb dem visionären Projekt von Ménétrey nur, sich der Herausforderung seiner wirtschaftlichen Unabhängigkeit zu stellen, eine Aufgabe, die sein Fortbestehen mehr als einmal aufs Spiel setzen würde.

1913: Erster Keramikbrand und erste Produkte der Schule

Anlässlich ihrer Versammlung vom 16. Juni 1913 erfuhren die Aktionäre der Schule vom reibungslosen Betrieb der Ausbildungsstätte, die 15 Schüler zählte, von denen sie «einige Arbeiten und bemerkenswerte gebrannte Stücke» (Nouvelliste vaudois vom 19. Juni 1913, 3) bewundern konnten. Die bei dieser Gelegenheit präsentierten Stücke waren wahrscheinlich das Ergebnis eines Versuchsbrandes; der offizielle Eröffnungsbrand wurde zwei Monate später gefeiert, wie weiter unten zu lesen ist.

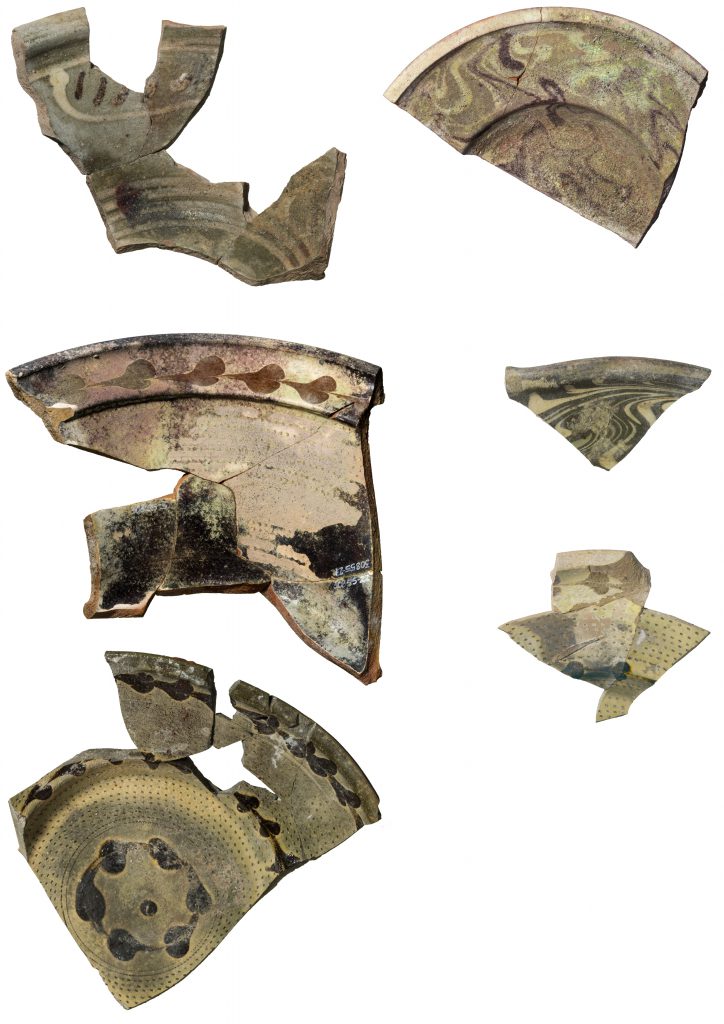

Die Sammlung des Centre d’enseignement professionnel de Vevey (CEPV) beinhaltet tatsächlich eine Fayencevase mit Blei-Zinn-Glasur, die mit einem in Blau, Ocker und Flieder gemalten Blumenfries (Inglasurmalerei) dekoriert ist. Sie trägt die Aufschrift «Schweizer Keramikschule – erster Brand – 1913» (CEPV G 15). Dieses Modell entspricht wahrscheinlich den beiden Blumenvasen, die dem Grossen Rat des Kantons Waadt im August 1913 geschenkt wurden, «die ersten Produkte dieser Schule, die in den Rauchsalon gestellt wurden» (Nouvelliste vaudois vom 27. August 1913, 2). Zu eben diesen Vasen heisst es in der Revue vom gleichen Mittwoch, 27. August, dass sie «am Montag aus dem Töpferofen genommen wurden» (S. 3). Damit würde das Datum des ersten offiziellen Keramikbrandes auf den 25. August 1913 festgelegt. Neben der gewöhnlichen engobierten Irdenware beherrschte die Schule daher von Anfang an auch die Fayencetechnik und die damit einhergehenden Blei-Zinn-Glasuren.

Noch erstaunlicher ist, dass es Maurice Savreux sogar gelang, hoch gebranntes Steinzeug herzustellen, die ersten Keramiken dieser Art in unserem Land (mit Ausnahme der Stücke, die der französische Keramiker Paul Beyer 1906/07 in der Töpferei von Pasquier-Castella in Renens gebrannt haben soll – siehe Kapitel «Renens et Chavannes-près-Renens – Les poteries»). Das CEPV bewahrt noch einige Exemplare – entsprechend datiert – dieses historischen Steinzeugs (CEPV 5.B.2; CEPV Nr. 6; CEPV Nr. 5; CEPV Nr. 4; CEPV Nr. 7).

In verschiedenen Inseraten, die den Beginn des Schuljahres ankündigten, erwähnte die Schule unter den unterrichteten Techniken auch Porzellan: Uns sind keine Beispiele bekannt. Es scheint jedoch, dass die Schule 1914 Schülerarbeiten aus diesem Fach an die Landesausstellung in Bern geschickt hat (La Revue vom 9. Mai 1914, 1-2). Wurden diese Porzellane vollständig in Chavannes produziert oder nur der Dekor? Die Frage bleibt offen.

Die Gazette de Lausanne würdigt in ihrem Bericht über die Landesausstellung von 1914 «den neuen Aufstieg der Keramik, einer Kunstform, die nach einer glänzenden Vergangenheit in der Tradition stecken geblieben war». In dieser ‹Renaissance› spielte die junge Keramikschule von Chavannes-Renens eine wichtige Rolle. Der Chronist schätzte insbesondere die variationsreichen Stücke, die von der Institution präsentiert wurden, «von hervorragendem Steinzeug bis hin zu feinstem Porzellan». Besonders hob er die Stücke hervor, die nach dem von Herrn Bonifas aus Genf erfundenen Verfahren dekoriert wurden, «das darin besteht, Blattschnitte aus Gold und Silber auf Email aufzutragen, eine Kombination von sehr künstlerischer Wirkung» (Ausgabe vom 23. Juli 1914, 3). Paul Bonifas besuchte die Schule zwischen 1913 und 1914, und dort machte er sich mit der Steinzeugtechnik vertraut, die er bald darauf, zwischen 1915 und 1917, in seiner Werkstatt in Versoix anwenden sollte (Ariana 1997, 12).

Beispiele für frühe Steinzeugarbeiten von Bonifas siehe: mudac 1001; mudac 1000; MAHN AA 2238; MAHN AA 2241; MAHN AA 2242; MAHN AA 2243; MAHN AA 2244; MEAA 0319-2.

1914: Erste Krise und vorübergehende Schliessung der Schule

Im Frühling des Jahres 1914 reichte eine Gruppe von Mitgliedern des Grossen Rats unter der Leitung von Alfred Panchaud eine Motion ein, in der der Staat aufgefordert wurde, die Institution finanziell zu unterstützen. Tatsächlich wies die Bauabrechnung ein Defizit von 20 000 Franken aus, der Keramikschule drohte schlichtweg der Bankrott! In seiner Eigenschaft als Berichterstatter der mit der Prüfung des Dossiers beauftragten Kommission antwortete Charles Burnier: «Die Schweizerische Keramikfachschule wurde in Form einer Aktiengesellschaft gegründet. Dies war ein erster Fehler: Das Gesetz schreibt vor, dass solche Schulen von Gemeinden oder Gemeindeverbänden gegründet werden müssen. […] Ein zweiter Fehler war das viel zu tiefe Aktienkapital der Schule. Jedenfalls stand es in keinem Verhältnis zur Relevanz des errichteten Gebäudes, der installierten technischen Anlagen und des Unterrichts, der dort heute stattfindet. Niemals hätte man mit nur einem Kapital von 5000 Franken daran denken sollen, eine Schule zu gründen, die so vollständig ist, dass man sie im Gegensatz zu dem, was wir im Moment unterstützen müssen, fast als Modellschule bezeichnet werden könnte. Ein dritter Fehler war der Versuch, von Grund auf eine Berufsschule zu gründen, die nicht den unmittelbaren und dringenden Bedürfnissen entsprach. Dies ist ein überzeugendes Beispiel für die Gefahren, denen man sich aussetzt, wenn man einer Idee folgt – zwar einer erhabener und grosszügigen –, ohne sich allzu sehr nach den praktischen Bedingungen ihrer Verwirklichung zu erkundigen […]» (Nouvelliste vaudois vom 13. Mai 1914, 1). Im Klartext: Das Projekt von Ménétrey war viel zu ehrgeizig, und vor allem war seine Umsetzung mit einer einzigartigen Unbekümmerheit durchgeführt worden, insbesondere was den finanziellen Aspekt betraf. Es scheint uns jedoch, dass sich der Hauptinteressent von Anfang an der finanziellen Schwierigkeiten bewusst war, die die Entwicklung seiner Schule behindern würden. Wusste er schon, dass der Staat die Uhr nicht mehr zurückdrehen konnte?

Da die Kommission unter dem Vorsitz von Burnier schliesslich zum Schluss kam, dass die Schule angesichts der guten Resultate von Savreux «unsere nationale Industrie entwickeln und uns vielleicht in die Lage versetzen wird, gegen die ausländische Konkurrenz zu kämpfen», überwies sie die Motion Panchaud und Konsorten an den Staatsrat, mit der dringenden Empfehlung, die Massnahmen zu ergreifen, die sie für angemessen halten würde, um die Schule vor dem Bankrott zu retten und ihren Fortbestand zu sichern, wobei man sich bewusst sei, dass die Exekutive bereits jede Rettungsaktion aus dem Baukonto ausgeschlossen habe. In seiner Begründung wies der Berichterstatter darauf hin, dass «jeder weiss, dass die Schweizerische Keramikschule hauptsächlich auf die Initiative eines Bürgers zurückzuführen ist, der sich vielleicht geirrt hat, aber der sich aufgeopfert hat für dieses Werk, das er selber bezahlte und mit viel Einsatz zu Ende führte, [… und] dass man zugeben muss, dass sich andere mit ihm geirrt haben» (Nouvelliste vaudois vom 13. Mai 1914, 1 – Der Bericht gibt fast wörtlich den offiziellen Bericht der Kommission wieder, der im Bulletin des séances du Grand Conseil, Frühjahr 1914, 137-143, veröffentlicht wurde).

An der Sitzung des Grossen Rats vom 11. November 1914 befragte Herr Laffely, Bürgermeister von Morges und Mitglied des Schulausschusses, die Regierung zu den Massnahmen, die sie auf den von Panchaud und Konsorten im Mai eingereichten Antrag hin zu ergreifen gedenke. Staatsrat Chuard erinnerte daran, dass die fragliche Institution damals etwas unüberlegt gegründet worden sei, ohne dass man sich Gedanken über die Sicherung der notwendigen Mittel gemacht habe; dass Bund und Kanton je ein Drittel der jährlichen Ausgaben, die sich auf 25 000 Franken beliefen, übernommen hätten. «Die Schule kann nur dann auf eine geregelte finanzielle Situation hoffen, wenn sie gesetzeskonform zu einer Institution der Gemeinden wird. Die konsultierten Gemeinden können jedoch nur einen Zuschuss von maximal 2000 Franken gewähren. Unter diesen Bedingungen ist es unmöglich, zu einer Entscheidung zu kommen, zumal das Eidgenössische Industrie- und Handelsdepartement die Absicht geäussert hat, seine Subventionen zu reduzieren.» Nach einem relativ lebhaften Austausch zwischen den verschiedenen Rednern war der Staatsrat der Ansicht, dass die Schule dank der Hilfsgelder weiter betrieben werden könne und dass nur die Immobiliengesellschaft, der das Gebäude gehört, bedroht sei. Chuard versprach schliesslich, dass die Verhandlungen fortgesetzt würden (Tribune de Lausanne vom 12. November, 3).

In der Zwischenzeit befand sich Europa im Krieg. Da die wichtigsten Lehrer der Schule – an erster Stelle der Schulleiter – in Frankreich mobilisiert worden waren, musste die Schule im Herbst 1914 ihre Pforten schliessen. In der Folge umriss der Kanton die Zukunft der Schule mit dem Versprechen einer erhöhten Finanzhilfe, unter der Bedingung, dass sich die Gemeinden der Region in einer Ad-hoc-Gruppierung zusammenschliessen und eine kollektive Subvention von 2000 Franken pro Jahr bereitstellen würden (Feuille d’avis de Lausanne vom 8. Dezember 1914, 3).

In einem Artikel, der in ihrer Ausgabe vom 3. November 1914 (S. 4) veröffentlicht wurde, stellte die Gazette de Lausanne fest, dass der Krieg allen lokalen Töpfereien, deren Personal grösstenteils aus französischen oder deutschen Staatsbürgern bestand und die ebenfalls zum Dienst einberufen wurden, ernste betriebliche Probleme bereitete. «Wäre die Keramikschule zwei Jahre früher gegründet worden, wüssten diese Fabriken, wo sie ihr Personal rekrutieren könnten, nämlich in der Schweiz, was nicht schaden würde».

1916: Ein neuer Anfang

Bereits im April 1916 veröffentlichte das Departement für öffentliche Bildung Anzeigen, in denen die Wiedereröffnung einer «reorganisierten» Schule im Mai angekündigt wurde (La Revue vom 6. April 1916, 4). Zu diesem Zeitpunkt wurde das Gebäude nach einem Vorschlag des Departements für öffentliche Bildung von der Aktiengesellschaft an die Gemeinde Chavannes vermietet (Feuilles d’avis de Lausanne vom 28. März 1916, 15). Die Wiedereröffnung wurde schliesslich am 15. Juni gefeiert, insbesondere in Anwesenheit des Präsidenten des Schulrats, Henri Dusserre, Schwiegersohn von Lucien Ménétrey und Direktor der Poterie moderne (La Revue vom 16. Juni 1916, 3).

Der Konkurs der Aktiengesellschaft der Keramikschule wurde schliesslich am 15. Dezember 1916 im Schweizerischen Handelsamtsblatt bekanntgegeben (SHAB, Bd. 35, 1917, 102), gleichzeitig wurde der Firmenname aus dem Register gestrichen (SHAB, Bd. 35, 1917, 104). Die Feuille d’avis de Lausanne erinnert daran, dass der Konkurs nur die Immobiliengesellschaft der Schweizerischen Keramikschule, Eigentümerin des Gebäudes, betraf und dass er keine Auswirkungen auf die Schule selbst hatte, die von der Gemeinde Chavannes verwaltet wurde und der Kontrolle des Staates unterstand (Ausgabe vom 2. Mai 1918, 3). Die Immobilie war Gegenstand einer vom Konkursamt organisierten öffentlichen Versteigerung, dabei wurde sie von Lucien Ménétrey und Louis Laffely gekauft. Das Gebäude, geschätzt auf über 93 000 Franken, fiel ihnen für 60 000 Franken zu (La Revue vom 29. August 1917, 3). Die neuen Eigentümer vermieteten die Räumlichkeiten weiterhin an die Gemeinde Chavannes-près-Renens, die im Namen der benachbarten beitragenden Gemeinden für die Verwaltung der Keramikschule zuständig war.

Die vom Staat durchgeführte Reorganisation der Schule betraf auch den Inhalt des Unterrichts, der nun «im Wesentlichen praktisch ist und den Lehrlingen ein Wissen vermitteln soll, das ebenso solide ist wie das in einer gewöhnlichen Lehre erworbene, aber vollständiger, koordinierter, methodischer» (Tribune de Lausanne vom 6. Mai 1916, 4). Der Unterschied zu den damaligen Intentionen von Savreux ist nicht offensichtlich; doch ist davon auszugehen, dass der Anteil der «künstlerischen» und wissenschaftlichen Komponente des Programms erheblich reduziert wurde und anspruchsvollere Fertigkeiten wie Steinzeug oder Porzellan eine Zeit lang in Vergessenheit gerieten. Die Begründung zum Gesetzentwurf von 1919 über die Berufsbildung bezieht sich auf die Überlegungen der damaligen Behörden: «Bereits 1915 wurde die Schule unter der Leitung des Staates von einer Gruppe von Gemeinden neu gegründet. Die Gemeinde Chavannes ist für ihre Verwaltung zuständig. Zuvor hatte sich die Schule hauptsächlich auf die Ausbildung von Keramikkünstlern konzentriert. Sie hatte einen Fachdirektor und mehrere Lehrer. Gegenwärtig ist sie auf kostengünstigerer Basis und mit dem unmittelbaren Ziel der Ausbildung vor allem guter Töpfer neu organisiert worden. Die erste Gruppe von 10 Schülern verliess die Schule nach einer zweijährigen Lehrzeit im Jahr 1918″ (in: Bulletin des séances du Grand Conseil. Ordentliche Herbstsession 1921,988). Die Dauer der Ausbildung war demnach – vorläufig – auf zwei Jahre verkürzt worden; 1923 wurde sie auf drei Jahre verlängert; ab diesem Zeitpunkt erhielten die Schülerinnen und Schüler nach dem neuen Berufsbildungsgesetz einen gesetzlichen Lehrvertrag.

Die Leitung der Schule – im Gegensatz zu der früher von Savreux ausgeübten Funktion künftig als «administrativ» bezeichnet – wurde Justin Magnenat, Lehrer, Sekretär und damaliger Präsident des Stadtrats von Renens, anvertraut. Wenige Tage vor der Wiedereröffnung hatte der Staatsrat Jean Johannel zum Fachlehrer und Nora Gross zur Zeichenlehrerin ernannt (Feuille d’avis de Lausanne vom 10. Juni 1916, 23). Johannel (gestorben 1935), der sich 1907 in Ferney-Voltaire niederliess, hatte sich als einer der originellsten Töpfer des Ortes profiliert, hingegen in geschäftlichen Angelegenheiten war er nicht sehr erfolgreich: er musste sich 1918, zwei Jahre nach seiner Berufung an die Schweizerische Keramikschule, wo er sein Amt bis 1921 innehatte, zum Verkauf seiner Töpferei entschliessen (Clément 2000, 93-94).

Das CEPV bewahrt eine engobierte Vase aus Irdenware, deren Stil an die Arbeiten erinnert, die nach Zeichnungen von Nora Gross in der Töpferei von Bendicht Loder-Walder in Heimberg in den Jahren 1903-1905 ausgeführt wurden (CEPV G 22). In Ermangelung einer Marke ist es schwierig festzustellen, ob es sich um ein Werk eines von Gross beeinflussten Schülers handelt oder um ein von Nora Gross in der Schule deponiertes Exemplar. Wir wissen vorerst nicht, wie lange Gross an der Schweizerischen Keramikschule unterrichtete. Fest steht, dass sie auch in den kommenden Jahren mit der Schule verbunden blieb. 1922 stellte sie Keramiken im Rahmen der 1ère Exposition nationale d’art appliqué (1. Nationale Ausstellung für angewandte Kunst) aus, die von L’Œuvre in Lausanne organisiert wurde, ein wichtiges Ereignis, bei dem sie eine der treibenden Kräfte war. Daniela Ball glaubt, dass diese Keramiken in den Werkstätten der Schule hergestellt wurden, dank der Kontakte, die mit den Verantwortlichen der Institution geknüpft wurden (Ball 1988, 125). Das Musée Ariana bewahrt eine Bonbondose, die während der Ausstellung von 1922 erworben wurde (MAG C 0797 – Ball 1988, Kat. Nr. 28), sowie ein Gefäss mit Deckel, das im gleichen Zusammenhang bestellt, aber erst im folgenden Jahr geliefert wurde (MAG C 0800 – Ball 1988, Kat. Nr. 29). Diese beiden Beispiele tragen eine Blindmarke «Nora Gross» zusammen mit einer Modellnummer.

Das Historische Museum von Lausanne bewahrt in seiner Sammlung eine weitere Bonbonnière dieser Art, deren Blindmarke identisch ist mit der auf der Bonbonnière des Musée Ariana (MHL Nr. 12).

In den alten Sammlungen der Schweizer Keramikschule, die am CEPV aufbewahrt werden, befinden sich einige sorgfältig gefertigte, engobierte Stücke aus Irdenware mit stilisierten geometrischen oder pflanzlichen Verzierungen, die auf den Unterricht von Nora Gross zurückgehen könnten (CEPV G 3; CEPV G 2); zwei Objekte tragen sogar eine Signatur: «A. Graf» (CEPV 5.D.2) und «C. Yung» (CEPV G 4). Es sei darauf hingewiesen, dass die Verbindung zwischen diesen Objekten und der Tätigkeit von Nora Gross vorerst höchst hypothetisch bleibt, da es nicht möglich war, ihre genaue Datierung festzustellen.

In den 1920er-Jahren scheint der Lehrkörper etwas gewachsen zu sein: In den Jahresberichten werden – manchmal mit Unterbrechungen – vor allem Louis Martin, J. Lambercy, Louis Barbay, Gustave Mayor (Töpfer), Jean Tschanz, Henri Terribilini (1922/23 als Fachlehrer gemeldet) erwähnt.

Der Staatsrat ernannte 1922 Ernest Becker (1883–1978) als neuen Direktor der Schule (La Revue vom 23. Februar 1922, 2; Feuille d’avis de Lausanne vom 5. Mai 1949, 2). Geboren in Brüssel als Sohn von Eltern, die in Martherenges die Staatsbürgerschaft des Kantons Waadt erworben hatten, studierte Becker in Nancy und Paris die schönen Künste, bevor er sich in Lausanne niederliess, wo er Landschaftsmalerei praktizierte; 1911 wurde er als Zeichenlehrer an Primarschulen ernannt (Tribune de Lausanne vom 11. November 1911, 2).

Auf einer Vase von fragwürdiger ästhetischer Qualität, aus der Sammlung der Schule, brachte Becker ein Etikett an, auf dem er sich deutlich von der Arbeit seiner jüngsten Vorgänger distanzierte: «Keramik, wie sie 1921 praktiziert wurde, als ich die Leitung der Schule übernahm» (CEPV G 20).

Dieselbe Sammlung enthält einige Exemplare aus Irdenware von ebenso rustikaler Machart (CEPV G 14; CEPV G 18), darunter eines der wenigen datierten Exemplare – eine Vase von 1919 (CEPV Nr. 10).

Das Historische Museum von Lausanne bewahrt zwei Gedenkteller von 1924, deren Dekor von einer Zeichnung von Ernest Becker (MHL AA.46.B.55) inspiriert ist.

Mit der Ernennung eines Direktors mit künstlerischer Ausbildung wollten die Behörden wahrscheinlich die Ausrichtung der Schule und insbesondere einen gewissen Qualitätsverlust korrigieren. Auch in technischer Hinsicht hatte sich die Institution ernsthaft verschlechtert, bis hin zum Verlust ihrer Autonomie: Erfahren wir doch zum Beispiel, dass 1923 «dank der Nähe der Poterie moderne und dem guten Willen ihres Direktors [Henri Dusserre], der Brand von geformten Gegenständen in den Öfen dieser Fabrik durchgeführt werden kann. […] Der Staat sollte eingreifen, ohne sich allzu sehr auf eine Initiative der Gemeinde Chavannes zu verlassen. Die Einrichtung hat in der Tat eher den Charakter einer Kantonsschule als den einer der Gemeinde unterstellten Schule. Heute erreicht sie mit den wenigen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, und der Ausstattung, die viel zu wünschen übriglässt, den Zweck, für den sie geschaffen wurde» (Rapport de la sous-commission des écoles professionnelles, in: Bulletin des sessions du Grand Conseil, ausserordentliche Aprilsession 1923, 268).

1925: Übernahme der Schule durch den Kanton

Die Wünsche der Kommissare fanden Gehör, denn im November 1925 gewährte der Staatsrat einen ausserordentlichen Kredit von 125 000 Franken «für den Erwerb der Gebäude, die heute von der Schweizerischen Keramikschule in Chavannes-Renens benutzt werden, sowie für die Instandsetzung der Brennöfen der Schule» (Bulletin des séances du Grand Conseil, ordentliche Herbstsession 1925, 95). Nach dem Tod von Louis Laffely am 14. April 1925 (Tribune de Lausanne vom 16. April 1925, 2) sah sich Lucien Ménétrey gezwungen, das Gebäude samt seiner Ausstattung zum Verkauf anzubieten. Dem Entscheid der kantonalen Legislative ging eine ausführliche Stellungnahme der Berichterstatterin des zuständigen Ausschusses, Amédée Milliquet, voraus, die die gesamte Geschichte des Dossiers zurückverfolgte (Bulletin des séances du Grand Conseil, ordentliche Herbstsession 1925, 90-95). Wir erfahren insbesondere, dass der Zuwachs der Schülerzahl auf 24 es 1924 ermöglicht hatte, «qualifizierte Lehrkräfte der Porzellan- [sic] und Keramikfabrik in Langenthal sowie einen ehemaligen Absolventen der nationalen Keramikschule in Sèvres einzustellen» (Bulletin des séances du Grand Conseil, ordentliche Herbstsession 1925, 93 – Begründung und Entwurf eines Dekrets, ebd., 497-504). Dabei handelte es sich um Jean Lorenz, Töpfermeister, ehemaliger Vorarbeiter der Langenthaler Manufaktur, und Albert Blémond, der den Verzeichnissen zufolge bis 1926/27 die Position des Produktionsleiters innehatte. Er lehrte Formen, Modellieren, Dekorieren, Brennen, Chemie und Technik! Ein Albert Blémond unterrichtete zwischen 1945 und 1967 Technisches Zeichnen an der Schule von Sèvres (Liste der Mitarbeiter von Sèvres, auf http://www.thefrenchporcelainsociety.com).

Von nun an unter die alleinige Autorität des Staates gestellt, konnte die Schule der Zukunft mit einer gewissen Gelassenheit entgegensehen. Dass Becker lange Jahre an der Spitze der Schule stand – er verliess die Leitung der Schule erst 1949 (Feuille d’avis de Lausanne vom 5. Mai 1949, 2) – war ein weiterer Stabilitätsfaktor.

Vom 3. September bis 9. Oktober 1927 beteiligte sich die Schule an der Schweizerischen Keramikausstellung, organisiert vom Musée d’art et d’histoire de Genève, mit einer relativ bescheidenen Lieferung von sechs Objekten: zwei Vasen aus Steinzeug, drei Vasen (eine davon mit Unterglasur-Pinseldekor, zwei mit Laufdekor) und ein mit farbigen Engoben verziertes Räuchergefäss (Genf 1927, 23, Nr. 277-282). Lucienne Florentin, die berühmt-berüchtigte Kunstkritikerin aus Genf, schrieb in ihrem schonungslosen Bericht über die Ausstellung: «Sie [die Schweizer Keramikschule] stellt zwei wunderschöne Steinzeugvasen aus – aber sie wurden vor 14 Jahren hergestellt und waren 1914 an der Berner Ausstellung zu sehen … Die anderen Vasen, gewöhnliche Töpferware, sind völlig uninteressant» (L’Œuvre 14, 1927, 286). Die Schule begnügte sich offenbar damit, die 1913 hergestellten Steinzeugvasen zu «recyceln».

Im Frühling desselben Jahres richtete die Schule in ihren Mauern eine Ausstellung von Schülerarbeiten ein. Die Lausanner Presse war einiges enthusiastischer: «Wir sind erstaunt über die Vielfalt und die Qualität der Arbeit dieser jungen Leute. Diese Porzellan-, Fayence- und Töpferwaren zeugen von gutem Geschmack; die Natur und die Phantasie dieser jungen Menschen sind wichtige Inspirationsquellen für ihre Motive. Selbstverständlich werden die Genres, die Schule machten oder machen, wie etwa die Werke von Sèvres und Saxe, sowie die alten Schweizer Schulen nicht vernachlässigt. […] Alles, was man sich auf dem Gebiet der Töpferei oder Keramik vorstellen kann, wird von der Schule hergestellt, von der Milchkanne und der Terrine bis hin zu den elegantesten Services und den anmutigsten Amphoren, vom Aschenbecher bis zur Bonbonnière usw. Und hier einige Teller und Vasen, die für die nächste Fête des vignerons bereitstehen (siehe Kapitel «Renens et Chavannes-près-Renens – Les poteries») (La Revue vom 16. April 1927, 2).

Ab 1928 konnten die Studenten zwischen drei Fachrichtungen wählen, um sich zu spezialisieren: Drehen, Gipsformenbau und Keramikguss sowie Dekorieren (Feuille d’avis de Lausanne vom 4. April 1931, 24). Ein ehemaliger Schüler der Schule, Paul Gerber, war zwischen 1928 und 1930/31 Fachlehrer. Der bekannte Heimberger Töpfer Cäsar Adolf Schmalz (1887–1966) wird zwischen 1931 und 1932 in Chavannes unterrichten (siehe auch Marti/Straubhaar 2017). Im Januar 1936 wurden zwei neue Fachkräfte ernannt, zwei Persönlichkeiten, die den Keramikunterricht in Chavannes und später in Vevey nachhaltig prägen sollten: Jean Allenbach und Claude Vittel (Tribune de Lausanne, 23. Januar 1936, 4). Jean Allenbach (1910–1978) hatte in den 1920er-Jahren selbst die Schweizerische Keramikschule besucht und war bis zu seiner Pensionierung 1975 (24 Heures, 10. Oktober 1975, 19) Abteilungsleiter der Keramiksektion von Vevey. Claude Vittel (1907-1993), ebenfalls ein ehemaliger Schüler von Chavannes, hatte in Deutschland studiert, namentlich in Koblenz und Bunzlau. Er spezialisierte sich auf die Keramiktechnologie, ihm wird ein 1976 zum ersten Mal veröffentlichtes Nachschlagewerk zugeschrieben: Pâtes et glaçures céramiques.

1938 feiert die Schweizerische Keramikschule ihr 25-jähriges Bestehen mit einer Ausstellung von Schülerarbeiten in den Räumlichkeiten der Firma Steiger in Lausanne, rue Saint-François. Der Chronist der Feuille d’avis, kein geringerer als der Lausanner Keramiker Pierre Wintsch, hebt vor allem die «technische Perfektion» der ausgestellten Werke hervor, eine deutliche Verbesserung gegenüber den zwei Jahre zuvor ausgestellten Keramiken: «[…] der Fortschritt zeigt sich in den eleganteren Formen, in der Wahl der Glasuren mit feineren Farbabstufungen und in den geschmackvoll dekorierten Stücken. […] Hervorzuheben sind einige schöne Vasen, Apfelweinkannen von einfacher Form, blaugrau matt, beige oder metallisch schwarz emailliert, die den Vergleich mit den Produkten bekannter Keramiker in keiner Weise zu scheuen hätten» (Feuille d’avis de Lausanne vom 14. September 1938, 4 – für eine etwas längere und signierte Version siehe Le Droit du peuple vom 21. September 1938, 4). Zur gleichen Ausstellung findet man in Le Droit du peuple vom 23. September (S. 4) einen etwas differenzierteren Text, geschrieben von einem gewissen «Jacques»: «[…] alle Techniken werden verwendet, sogar Relieftechnik bei den Tellern. Es wurde kein Aufwand gescheut, um die Vasen, Untertassen und Aschenbecher so schön wie möglich zu gestalten. Die Farben sind prächtig und variationsreich. Dekore gibt es im Überfluss: zwei, drei, manchmal mit einer grossen Anzahl von Farben ausgeführt. Die dekorativen Motive sind gut durchdacht, aber manchmal etwas zu gewöhnlich. Dies ist die gleiche Kritik, die ich generell an allen Werken üben werde. Sie überzeugen nicht voll und ganz. Es ist dieses Element der Meisterschaft, das überall fehlt, ausser vielleicht in einer grossen Vase, die in einer Vitrine steht und die demjenigen Ehre macht, der sie gemacht hat. Von Anfängern sollte man nicht zu viel verlangen, aber das ist es, was sie anstreben sollten. Die meisten von ihnen sind selbstsicher und überzeugt von ihrer Arbeit, einige sind sogar Virtuosen. Da sie selbstbewusst sind, sollten sie umso mehr versuchen, die Ästhetik ihrer Vasen zu verbessern. Seit der letzten Ausstellung dieser Schule wurde die Keramik mit einem reichen Farbspektrum erweitert, insbesondere mit einem sehr modischen Türkisblau, das herrlich frisch ist».

Vermutlich erschien zur Jubiläumsveranstaltung des Jahres 1938 die vorliegende Informationsbroschüre über Schweizer Keramiker.

Aus der Zeit zwischen 1945 und 1947 existiert ein gedrucktes Schulprogramm, dass die Ausbildung umfassend beschreibt.

1949 griff Pierre Wintsch erneut zur Feder, um über eine neue Ausstellung der Schüler von Chavannes zu berichten. Sein Artikel zeigt die Vielfalt der Techniken, die künftig in der Schule verwendet werden, deutlich auf: «Erwähnen wir zunächst die Keramik, deren mattblaue Glasur geritzt wird, um die Anmut eines dunkleren Dekors auf dem rauheren Material zu offenbaren. Gezeigt wird eine weitere Serie von Keramik mit Sgraffitodekor, die die alten Techniken der Thuner Töpfer in frischem Geist aufnimmt: Ritzdekor auf Keramik, die mit zwei Engoben, einer schwarzen und einer cremefarbenen, überzogen wurde und mit frischen Farben unter einer transparenten Glasur hervorgehoben wird. Daneben sind einige Muster eines Fayencegeschirrs mit floralen Verzierungen von Feldern und Wäldern zu sehen, sowie einige Stücke mit Lüsterglasuren, von denen einige sehr schön verziert sind in der Tradition des alten Steinzeugs aus China. Und zum Abschluss dieses kleinen Rückblicks einige schöne, klinkerartig hart gebrannte Vasen mit einem wirkungsvollen, schwarzen Liniendekor» (Le Peuple vom 16. September 1949, 5).

Im Jahr vor dieser Ausstellung war die Schule vom Musée d’art industriel et d’art décoratif de Lausanne eingeladen worden, beim Aufbau einer didaktischen Keramikausstellung mitzuwirken, die vom 15. November 1948 bis zum 15. Februar 1949 im Palais de Rumine stattfinden sollte. Die Veranstaltung umfasste eine didaktische Präsentation der verschiedenen Techniken – Irdenware, Fayence, Steinzeug und Porzellan –, die gemeinsam mit der Schule entwickelt wurde, sowie einen historischen Teil, der durch Leihgaben verschiedener Antiquitätenhändler, Sammler, Museen, Hersteller und Künstler gespiesen wurde (La Nouvelle revue de Lausanne vom 23. November 1948, 3 – Feuille d’avis de Lausanne vom 19. Januar 1949, 44).

Bei dieser Gelegenheit stiftete die Schule einige Schülerarbeiten, eine kleine Werkgruppe, die eine Vorstellung von den Werken vermittelte, die zu dieser Zeit produziert wurden: MHL AA.MI.1876; MHL AA.MI.1877; MHL AA.MI.1878; MHL AA.MI.1880; MHL AA.MI.1894.

All diese Beispiele basieren auf der Technik der Fayence mit Blei-Zinn-Glasur, die sich für die unterschiedlichsten visuellen Effekte eignet, von der glänzend schwarzen Glasur in der Art von Bonifas (MHL AA.MI.1874) bis zur Nüchternheit einer weissen Glasur, die eher eine komplexe formale Suche unterstreicht und an bestimmte Werke von Noverraz in Genf (MHL AA.MI.1876) erinnert. Des weiteren erlaubt die Technik auch die Ausgestaltung polychromer Dekore (MHL AA.MI.1877; MHL AA.MI.1878). Die alte Technik der engobierten Irdenware war ebenfalls nicht in Vergessenheit geraten, wie eine heraldische Schale im Museum von Alt Baulmes (MVB 1106) zeigt.

In ihrem Jahresbericht für das Jahr 1948 gab die Unterkommission des Grossen Rats für die Berufsschulen einen kurzen Überblick über die Tätigkeit der Schule: «Der heutige Direktor hat in den letzten 27 Jahren 260 Schüler ausgebildet, davon wurden 50 Führungskräfte in Unternehmen in der Deutschschweiz“ (Bulletin des séances du Grand Conseil, Frühjahr 1948, 841). Seit Beginn des Schuljahres 1951 wurden Frauen in die Schule aufgenommen, jedoch nur in der Dekorationsabteilung.

1950-1956: Neue Krise und Integration der Keramikausbildung in die Kunstgewerbeschule von Vevey

1950 wurden alle kantonalen Berufsschulen dem Departement für Landwirtschaft, Industrie und Handel unterstellt. Unter dem Vorsitz von Staatsrat Paul Chaudet hielt es die neue Aufsichtsbehörde für notwendig, eine erneute Reorganisation der Keramikschule zu prüfen, «damit sie den Bedürfnissen der betroffenen Handwerks- und Industriebetriebe besser gerecht wird». Die zu diesem Zweck eingesetzte Kommission schlug zunächst vor, die Schule aus ihrer Isolation herauszuführen und sie der Kunstgewerbeschule von Vevey (L’école des arts et métiers) anzuschliessen, für die die Gemeinde Vevey einen Neubau geplant hatte. Die Lösung zeigte mögliche Synergien in Bezug auf die Räumlichkeiten und das Lehrpersonal auf (Bulletin des séances du Grand Conseil, Frühjahr 1952, 1143).

Auch im Jahr 1950 griff Pierre Wintsch wieder zur Feder, um über eine neue Ausstellung von Schülerarbeiten zu berichten, die wieder bei der Firma Steiger in Lausanne stattfand. Er gibt einige Hinweise auf die neuen Tendenzen, ganz im Sinne des Zeitgeistes, die in den Werkstätten von Chavannes zum Ausdruck kamen: «Das Modell ist einfach, der Dekor wird im Allgemeinen frei umgesetzt. Die einfarbigen Stücke werden mit verschiedenen übereinanderliegenden Glasuren überzogen, mit dem Ziel, harmonische Töne zu erzeugen und auch die Intensität des Glanzes und den Grad der Mattheit zu variieren: mattes Pastellblau, mit Ritzdekor verziert, schwarzer Dekor unter türkiser Glasur, Kupferrot, entstanden durch Reduktionsbrand usw.» (Le Peuple, 23. September 1950, 5).

Die CEPV-Sammlung umfasst eine Reihe von Stücken, die einige dieser dekorativen Prozesse veranschaulichen, die prinzipiell in der Steinguttechnik ausgeführt wurden. Diese Verfahren wurden bis in die 1960er-Jahre angewandt, weshalb wir Schwierigkeiten haben, die fraglichen Beispiele genauer zu datieren. Beispiele von übereinanderliegenden Glasuren:

CEPV No 3; CEPV No 9; CEPV No 12; CEPV No 15; CEPV No 18; CEPV No 19; CEPV No 20; CEPV No 22; CEPV No 26; CEPV No 30; CEPV No 32; CEPV No 33.

Andere Exemplare mit dem berühmten Kupferrot zeugen vom Reduktionsbrand, der immer mehr in Mode kam: CEPV G 33; CEPV No 23; CEPV No 13; CEPV No 14; CEPV No 29; CEPV No 28; CEPV No 1; CEPV No 27; CEPV No 25; CEPV No 24; CEPV No 2; CEPV No 35.

Parallel zu diesen Neuerungen wurde in der Schule die Technik der engobierten Irdenware weiter entwickelt, insbesondere für Serien von Gedenkobjekten, die hier und da eine Einnahmequelle für die Institution darstellten (MHL AA.VL 2008 C 6683).

Anfang 1951 ernannte der Staatsrat, zunächst provisorisch für zwei Jahre, einen neuen Direktor: René Burkhardt, der damals in Mozzate (Italien) wohnhaft war und das Amt schliesslich bis 1956 innehatte (Avis de Lausanne vom 30. Januar 1951, 13). 1952, anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens, organisierte die Schweizerische Keramikschule in Zusammenarbeit mit dem Musée d’art décoratif de Lausanne erneut eine wichtige Ausstellung mit dem Titel «Céramique suisse ancienne et contemporaine» (Alte und zeitgenössische Schweizer Keramik), die vom 20. September bis 16. November im Palais de Rumine stattfand. In seiner Eröffnungsrede begrüsste Burkhardt «die glückliche Renaissance seiner Schule unter der Leitung neuer Fachlehrer, darunter [Jean-Jacques] Mennet und [Jean-Pierre] Kaiser» (La Nouvelle Revue de Lausanne vom 23. September 1952, 2). Jean-Pierre Kaiser (1915–2001), Maler, Grafiker und Bildhauer, war seit 1950 Professor an der École cantonale de dessin et d’art appliqué in Lausanne (Kantonale Schule für Zeichnen und angewandte Kunst). Jean-Jacques Mennet (1889–1969), Maler und Grafiker, unterrichtete von 1920 bis 1955 an der Kantonalen Kunstschule. In Inseraten zur Förderung der Schweizerischen Keramikschule: Insbesondere im l’Éducateur et Bulletin corporatif (z.B. in Band 88/1 vom 12. Januar 1952, 1), wird Mennet bis 1956 als Verantwortlicher für die «künstlerische Ausrichtung» erwähnt. In denselben Anzeigen wurde auch ein neuer Kurs aufgeführt: «Vorbereitung für Führungskräfte in der Industrie».

Der «alte» Teil der Ausstellung von 1952 scheint auf eine Retrospektive mit engobierter Irdenware aus Heimberg, die aus der Sammlung des Museums stammte, reduziert gewesen zu sein. Der zeitgenössische Teil der Ausstellung mit rund 600 Werken von 70 Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Schweiz, den Schulen von Chavannes-près-Renens, Bern und Genf sowie der Keramikabteilung der École cantonale de dessin et d’art appliqué in Lausanne stand im Zentrum der Präsentation. Die Veranstaltung umfasste aber eine weitere Retrospektive, die dem berühmten Keramiker Paul Bonifas, einem ehemaligen Schüler von Chavannes, gewidmet war, mit vier eigens aus Seattle, wo der Künstler seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gelebt hatte, zugesandten Werken (Feuille d’avis de Lausanne vom 23. September 1952, 2 – Tribune de Lausanne vom 25. September, 5 – La Nouvelle Revue de Lausanne vom 23. September, – L’Illustré vom 23. Oktober, 19).

Um die Zukunft der Schule stand es schlecht, die drohende Schliessung wurde Realität, als der Staatsrat in seiner Sitzung vom 16. September 1955 den Grundsatzbeschluss fasste, die Schweizerische Keramikschule «so bald wie möglich» zu schliessen. Die Nachricht verursachte erhebliche Unruhe unter der Bevölkerung der Region und in den betroffenen Kreisen, was eine Gruppe von Abgeordneten unter der Leitung von Eugène Kuttel dazu veranlasste, eine Interpellation einzureichen, in der Aufklärung gefordert wurde. In ihrer Antwort bestätigte die Exekutive ihre Ansicht, dass die Schule die Erwartungen von Handwerk und Industrie nur teilweise erfüllte. Die 1950 eingesetzte Kommission, die sich mit der Reorganisation der Schule befasste, war zu dem Schluss gekommen, dass «falls es keine Keramikschule gäbe, es nicht gerechtfertigt erscheint, eine zu gründen. Es schien jedoch nicht gerechtfertigt (es war 1950), kurzerhand eine Einstellung ihrer Aktivitäten ins Auge zu fassen, aber es schien, dass Anstrengungen unternommen werden sollten, um der Schule die Mittel zur Erreichung höherer und umfassenderer Ziele an die Hand zu geben. […] die Einrichtung von Chavannes sollte in Zukunft ein Forschungs- und Informationszentrum bilden, das für alle Sektoren unserer schweizerischen Keramikindustrie nützlich ist, und dieses Zentrum könnte so den Bemühungen der Praktiker entgegenkommen.» Die voraussichtlichen Kosten für die Umgestaltung der Anlagen wurden geschätzt, als der Vorschlag aufkam, vonseiten der Verwaltung, Chavannes der École des arts et métiers de Vevey anzugliedern. In einer ersten Phase war die Schule von Chavannes seit dem 1. Juli 1953 verwaltungstechnisch der Institution von Vevey unterstellt; die Schule blieb innerhalb ihrer Mauern, und ihre Aktivitäten wurden weiterhin vom Staat finanziert. Die Gemeinde Vevey verfügte so über einen Zeitraum, um zu entscheiden, ob sie die Keramikschule übernehmen und zu einer neuen Abteilung ihrer Kunstgewerbeschule machen wollte. Vevey zeigte Interesse, sofern sie nicht die Betriebskosten der betreffenden Abteilung zu tragen hätte. In der Diskussion stellt Staatsrat Oulevay «[…] mit Bedauern fest, dass die Schüler, die diese Schule verlassen, nach drei Jahren Studium […] kein ausreichendes Auskommen fänden. Er erinnert uns daran, dass ein Keramikstudent 4825 Franken, während ein Mechanikerlehrling 1700 Franken kostet» (Bulletin des séances du Grand Conseil, Herbstsession 1955, 830-840).

Im August 1956 wurde der Grosse Rat informiert, dass «der Staatsrat dank einer Vereinbarung mit den Gemeindebehörden von Vevey seinen Entscheid vom 14. September 1955, der die Einstellung der Schweizerischen Keramikschule vorgesehen hatte, rückgängig machen konnte». Die Schule würde daher ihre Aktivitäten (ohne die Abteilung Giessen und Einformen) unter dem Dach der Städtischen Kunstgewerbeschule Vevey fortführen, von der sie eine Abteilung werden würde. Bis zum Bau des in Vevey geplanten neuen Gebäudes würde die Keramikabteilung weiterhin die Räumlichkeiten in Chavannes nutzen, die sich noch immer im Besitz des Staates befinden und unter der Leitung und Kontrolle der Gemeinde Vevey stehen (Bulletin des séances du Grand Conseil, Frühjahr 1956, 640-641).

Tatsächlich war die Keramikschule am 1. April 1956 in die administrative und finanzielle Verantwortung von Vevey übergegangen (Bulletin des séances du Grand Conseil, Frühjahr 1983, 478).

Im Frühjahr 1958 präsentierte die Schule in der Galerie du Capitole in Lausanne ihre erste Ausstellung von Schülerarbeiten seit fünf Jahren. Unter der Feder von L. Bovey (Artikel in der Tribune de Lausanne vom 27. März (S. 3) bekam das Ereignis ein ganz besonderes Gewicht, erschien «als Epilog und, besser noch, als Krönung eines verrückten Abenteuers. In der Tat stand die Schweizerische Keramikschule gerade erst vor der Schliessung, als die Keramik einen Aufschwung erlebte». Beim Betrachten der ausgestellten Werke, «in jeder Hinsicht bemerkenswert», freut sich der Journalist, dass die Schule überlebt hat, indem sie eine Abteilung der Kunstgewerbeschule von Vevey wurde. Er hebt insbesondere «eine schön modellierte Form mit rotem Glanz; eine schlanke, rauchrote Vase; eine Vase aus Steinzeug, chinesischrot; eine mattgraue Tasse mit abstraktem Dekor» hervor.

Am Rande sei bemerkt, dass die Schule zu Beginn des Jahrzehnts zur Praxis des Steinzeugs zurückgekehrt war (CEPV Nr. 8; CEPV Nr. 11; CEPV Nr. 17; CEPV Nr. 21; CEPV Nr. 34). In Bezug auf dieselbe Ausstellung weist Jean Charpié in Pour Tous (Ausgabe vom 1. April 1958, 23) darauf hin, dass die Schulabgänger «sich an Industriebetriebe wenden, hauptsächlich in der Deutschschweiz, oder eine eigene Werkstatt gründen könnten. Letzteres scheint der interessanteste Fall zu sein, da Keramik zunehmend für die Dekoration von öffentlichen Räumen, Schulen, Fabriken, öffentlichen Einrichtungen verwendet wird, ganz zu schweigen von all den dekorativen Irdenware-Objekten, die man in eher modernen Innenräumen findet. […] Im Ausstellungsraum hatten wir das Vergnügen, einige Werke von ehemaligen Schülern zu sehen, die berühmt geworden sind, wie Bonifas, Wintsch, Lambercy, Gasser, Chapallaz und andere. Diese Namen beweisen, dass der Beruf des Keramikers, auch wenn er unabhängig ausgeübt wird, grosse Befriedigung verschafft».

Mit der Stagnation der Industrie (vor allem in der Westschweiz), dem mächtigen Aufstieg des Kunsthandwerks sowie durch die Bewegung des angelsächsischen Konzepts des studio potter, hat sich das Ansehen des Keramikers im Laufe der Zeit erheblich verbessert. Diese Entwicklung rechtfertigte die Existenz der Schule mehr denn je: Sie wird 1959 nicht weniger als 45 Studierende haben (Feuille d’avis de Lausanne vom 10. August 1959, 7).

1964 nahm der Grosse Rat einen Verordnungsentwurf an, der die Exekutive ermächtigte, das künftige Berufszentrum von Vevey mit 30 Prozent zu subventionieren. Die Unterbringung der Schweizer Keramikschule war im Pflichtenheft für das künftige Gebäude vorgesehen. Andererseits würden die Kosten für den Betrieb der Schule von Chavannes fortan ausschliesslich von der Gemeinde Vevey getragen (Bulletin des séances du Grand Conseil, Herbst 1963, 1242-1253).

Der Bau des neuen Berufsbildungszentrums Centre Doret, fand von 1967 bis 1971 statt, und die Verlegung der Keramikschule nach Vevey erfolgte im Sommer 1970. Mit dem Umzug wurde der Name «Schweizerische Keramikschule» endgültig gelöscht. Von da an war sie nur noch die Keramikabteilung des CEPV (Centre d’enseignement professionnel de Vevey), eine Institution, die sich als eine der wichtigsten Ausbildungsstätten des Landes in dieser Disziplin durchsetzte und weiterhin durchsetzt.

Das ehemalige Gebäude der Schule wurde 1970 von der Gemeinde gekauft und wurde zum Rathaus von Chavannes-près-Renens; diese Funktion hat das Gebäude in der Avenue de la Gare 46 heute noch.

Marken

Neben einigen seltenen Ritzmarken auf Steinzeug von 1913, die aus den Initialen «E. S. C.» bestehen und der Angabe des Herstellungsorts, bringt die Schule eine Blindmarke an, die aus der Schweizer Armbrust und den Initialen «E. S. C.» besteht. (MHL AA.MI.1876).

Da das Armbrustsymbol im Jahr 1931 vom Verband für Inlandsproduktion als ursprüngliche Schweizer Marke eingeführt wurde (SHAB, Band 49, 1931, 1086 – Pastori-Zumbach 2001), kann dieses Unterscheidungsmerkmal nicht aus der Zeit vor diesem Datum stammen. Die Marke wurde – sicherlich nicht systematisch – bis in die späten 1940er-Jahre verwendet (MVB 1106; CEPV Nr. 11). Wahrscheinlich schon in den 1950er-Jahren werden die Studierenden manchmal persönliche Unterscheidungsmerkmale verwendet haben, die wir noch nicht entziffern konnten.

Viele der von der Schule ausgegebenen Stücke tragen ein Etikett mit dem Namen der Schule, zunächst ohne das Armbrustzeichen (CEPV G 2), dann mit der Armbrust (CEPV 5.D.2; CEPV Nr. 1; CEPV Nr. 14). Diese Etiketten wurden sicherlich zur Identifizierung der Keramiken in den Ausstellungen verwendet.

Quellen:

Waadtländer Presse und Jahresbücher sowie das Bulletin der Sitzungen des Grossen Rats, konsultiert in der Datenbank Scriptorium der Kantons- und Universitätsbibliothek Lausanne.

Schweizer Zeitschriften, konsultiert auf der Website e-periodica.ch.

Siehe auch: https://notrehistoire.ch/galleries/ecole-suisse-de-ceramique-chavannes-pres-renens

Siehe auch: Exposition Conférences 2013 und CEPV-Actualites

Bibliographie:

Ariana 1997

Paul Bonifas, céramiste du purisme. Catalogue d’exposition, Genève, Musée Ariana. Genève 1997.

Ball 1988

Daniela Ball, Nora Gross (1871-1929). Genava. Bulletin du Musée d’art et d’histoire de Genève XXXVI, 1988, 117-135.

Clément 2000

Alain Clément, La poterie de Ferney: deux siècles d’artisanat. Yens-sur-Morges/Saint-Gingolph 2000.

Genève 1927

Exposition de céramique suisse. Catalogue d’exposition, Musée d’art et d’histoire. Genève 1927.

Langlade 1938

Émile Langlade, Artistes de mon temps. Arras 1938.

Lüthi 2017

Dave Lüthi, Les écoles professionnelles en Suisse: palais ou usines ? In: Histoire de l’éducation 147, 2017, 119-146.

Marti/Straubhaar 2017

Erich Marti/Beat Straubhaar, C.A. Schmalz 1887-1966. Leben und Werk mit Pinsel, Stift und Lehm, Heimberg 2017.

Pastori-Zumbach 2001

Anne Pastori-Zumbach, Sous le signe de l’arbalète – La Marque suisse d’origine. Revue suisse d’art et d’archéologie 58, 217-228.

Savreux 1914

Maurice Savreux, L’art de la céramique en Suisse et l’École suisse de céramique. Genève 1914.