C.A. Schmalz, autoportrait de 1949 et première photo connue.

Céramiques de Cäsar Adolf Schmalz dans CERAMICA CH

Roland Blaettler und Andreas Heege 2022

Cäsar Adolf Schmalz (1887, Stalden-Konolfingen – 1966, Heimberg) naît au sein d’une famille qui comptera pas moins de quatorze enfants. Son père était géomètre au registre foncier, sa mère était postière (arbre généalogique). Il suit l’école secondaire à Grosshöchstetten, à 3 km de son lieu de naissance. Il poursuit ensuite ses études par une formation de trois ans de dessinateur à l’Ecole cantonale des arts et métiers de Berne, sous la houlette de Paul Wyss. Il passe son examen final sous la direction de Rudolf Münger, un designer, décorateur et peintre bernois. Paul Wyss a déclenché en lui, comme il l’écrit lui-même, « le feu sacré » pour l’art et les poteries de Heimberg (Marti/Straubhaar 2017, 9). Comme il dessinait beaucoup pendant ses loisirs et fabriquait des sculptures en argile, on l’encouragea à demander une bourse au canton de Berne, qu’il a obtenu. En 1908, il se rend en Espagne, où il étudia au Prado et modela des figurines d’animaux et de toréadors pour une manufacture de porcelaine. Après un nouveau séjour d’un an à Paris, il rentre au pays en 1910, où il épouse Liseli Engel (originaire de Bowil, également du district de Konolfingen -1965) le 28 juin 1910 à Steffisbourg, près d’Heimberg (Tagblatt der Stadt Thun – Journal de la ville de Thoune, volume 34, numéro 160, 9 juillet 1910). Il a probablement travaillé à Steffisbourg jusqu’à l’éclatement de la Première Guerre mondiale et même après. Dans ses notes autobiographiques de 1952, nous lisons : « A Steffisbourg, j’ai peint des petites tasses et des assiettes, modelé des cruches, des bols et des figurines. J’ai reçu pour cela un prix d’encouragement et quelques prix lors de concours ». Malheureusement, Schmalz reste ici très imprécis. Dans ses autres documents, il n’y a pas non plus de référence à l’atelier de poterie qui l’employait. Nous ne pouvons que supposer, sur la base de trois figures signées que l’on retrouve également plus tard dans son œuvre, qu’il a travaillé pour Charles Loder-Eyer à Steffisbourg.

Une description du « bazar », un stand présentant les produits de l’Association pour la protection du patrimoine, de l’exposition nationale de Berne en 1914, parue dans la NZZ (Nouvelle gazette zurichoise) du 21 juin 1914 fait expressément référence à des « groupes amusants de paysans dansant » (figurines en céramique ?) de l’atelier Loder-Eyer, dont nous ne connaissons plus aucune pièce aujourd’hui.

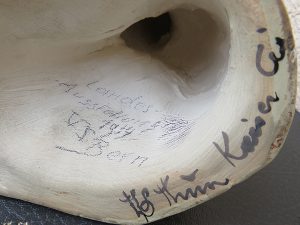

Cependant, deux figurines signées du monogramme de Charles Loder-Eyer (CHL ligaturés), qui ont été conservées en mains privées, fournissent un lien avec le magasin d’articles ménagers « Kaiser & Cie » à Berne (inscription Kaiser sur la figurine du haut), qui était également un fournisseur du « Bazar » de l’Association pour la protection du patrimoine, et qui avait participé avec de nombreux objets à un « concours pour souvenirs de voyage » (Heimatschutz – Patrimoine 8, 1913, cahier 6, 95 ; Sur les lauréats : Heimatschutz – Patrimoine 8, 1913, cahier 11, 122-123) précédant l’exposition nationale, cité plus haut. Or, dans la liste des prix de ce concours de 1913, ce n’est étonnamment pas Karl Loder-Eyer qui est l’auteur des figurines, mais le céramiste Cäsar Adolf Schmalz de Heimberg (sous la mention : « 12 figurines de paysans, dansant et jouant de la musique »). Une monographie de l’œuvre de Schmalz répertorie également les deux figurines (Marti/Straubhaar 2017, 127).

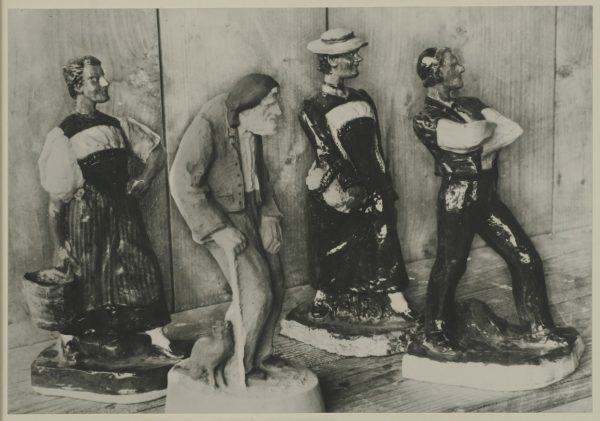

Le photographe bernois Hermann Stauder nous a transmis d’autres travaux de jeunesse, datant de 1917, notamment des assiettes armoriées, des vases et des coupes décorées de personnages ou de groupes de personnages historiques ou satiriques, ainsi que des figurines (voir aussi l’image en titre).

Figurines de Cäsar Adolf Schmalz datant de 1917 (Stauder 1917).

De 1914 à 1918, Schmalz a été mobilisé en tant que soldat. Cela ne l’a pas empêché de dessiner partout où il se trouvait et de proposer à la vente des figurines créées par lui (Kunstgewerbemuseum Zürich – Musée des arts décoratifs de Zurich – 1916 : Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung – Revue illustrée des artisans suisses : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe, Band 32 – Revue indépendante couvrant l’ensemble des maîtrises fédérales relatives à tous les métiers de l’artisanat, volume 32, 1916, 400).

En 1921, Schmalz acheta à Heimberg un petit domaine, appelé le « Rebeli », au bord de l’Aar, où il installa un atelier et poursuivit sa formation de céramiste, apparemment en autodidacte, parallèlement à son activité de petit paysan.

Figurine de la période 1922-1930 environ.

Schmalz a présenté plusieurs sculptures en céramique lors de la première exposition nationale d’arts appliqués organisée par L’Œuvre en 1922 dans le hall du Comptoir Suisse à Lausanne. Ses sujets représentaient des scènes de la vie rurale (cat. p. 47, n° 210-213). L’année suivante, le public vaudois eut à nouveau l’occasion de voir entre le 25 mars et 8 avril 1923 les céramiques de Schmalz dans le cadre de la deuxième exposition d’art organisée par la Société de développement de Montreux dans les salons du Kursaal de cette ville. Cette exposition était consacrée en particulier à la scène artistique de la Suisse alémanique et au Tessin (Feuille d’avis de Vevey du 21 mars 1923, 6 – Tribune de Lausanne du 4 avril 1923, 3).

Il est possible que la Confédération ait acquis à l’occasion de cette exposition une petite statuette qui a ensuite été déposée au Musée d’art industriel de Lausanne, actuel Musée Historique de Lausanne (MHL AA.MI.1644).

Plat de Cäsar Adolph Schmalz. Dans le bassin, armoiries de la ville de Moudon, parti de gueules et de sinoples, à la lettre M majuscule gothique d’or brochante. FERT est la devise de l’ancienne maison royale italienne de Savoie (le pays de Vaud est administré par la Savoie jusqu’en 1536). Le 22 octobre 1931, une « vente paroissiale » a été organisée par la paroisse de Moudon, canton de Vaud, district de la Broye-Vully, à une trentaine de km au nord-est de Lausanne, au profit de l’église réformée Saint-Étienne et de sa restauration (L’Echo de la Broie, 10.10.1931,4). C’est probablement dans ce contexte que ce plat a été créé.

En 1931, Cäsar Adolf Schmalz accepte un poste d’enseignant à l’École suisse de céramique de Chavannes-Renens. Le directeur de l’établissement le mentionne en 1931 dans son discours donné à l’occasion des promotions de fin d’année scolaire (Feuille d’avis de Lausanne du 4 avril 1931, 24). Le céramiste lui-même nous apprend que : « Le poste est bien payé et, pour une fois, les soucis d’argent s’estompent » (Marti et Straubhaar 2017, 13). Toutefois, sa fonction lui prend beaucoup de temps et ne lui laisse guère de place pour ses propres créations. Finalement, l’expérience ne sera que de courte durée. Les propres indications de Schmalz sur la durée de son emploi à Chavannes sont contradictoires : une fois, il parle de « deux ans », alors qu’ailleurs, il mentionne « trois ans » (Marti et Straubhaar 2017, 10 et 13). Le fait que son nom n’apparaisse sous la rubrique de l’école dans l’Indicateur vaudois que pour l’année 1932 (avec le prénom Fritz !) laisse supposer qu’il a été engagé dans le courant de l’année 1931 et qu’il a démissionné au plus tard à la fin de l’année 1932.

La deuxième guerre mondiale restreint à nouveau fortement son activité artistique. Le service militaire et l’agriculture constituent alors ses principales occupations. Plus tard, il donnera des cours de modelage à l’université populaire. Par ailleurs, il était un pêcheur passionné et un ami des « yodleurs » de l’Emmental. Il faut relever que la créativité, souvent ludique, de César Adolf Schmalz s’exprime dans des domaines aussi variés que la peinture, l’aquarelle, l’illustration, la mosaïque, les fresques et bien sûr la céramique.

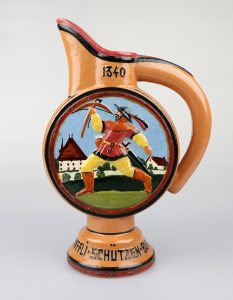

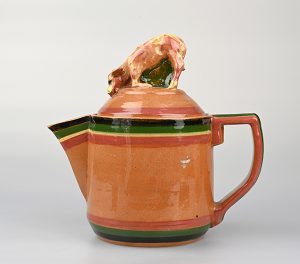

Dans ce dernier médium, il préférait la technique traditionnelle de Heimberg, c’eat-à-dire une terre cuite engobée et glaçurée. Dans un style en partie historiciste et en partie moderniste, mais toujours coloré, il a réalisé de nombreux travaux de commande, comme des souvenirs et des prix pour des associations de tir et des associations chorales, ainsi que des objets décorés des blasons de famille pour des particuliers (Messerli 2017, 73-79 ; Marti/Straubhaar 2017,9).

«La milice du Wetterloch, 1950». Ces personnages sont tirés du livre en dialecte suisse-allemand de Karl Grunder « Ds Wätterloch. Bilder u. Begäbeheite us d. Mobilisationszeit vom Jahr 1914 – Le Wätterloch (littéralement « le trou à feuilles », lieu-dit près de Lungern, commune du canton primitif suisse d’Obwald). Images et travaux de la période de mobilisation armée de l’année 1914 », paru pour la première fois en 1928 à Berne-Bümpliz. Karl Grunder, poète du dialecte bernois et enseignant dans cette ville, y a vécu de 1880 à 1963. Il a été un pionnier de la culture théâtrale rurale et a collaboré au « Berner Heimatschutztheater – Théâtre bernois de la défense du patrimoine ».

Ses figurines à l’effigie de personnalités éminentes de l’histoire bernoise seront très populaires et donneront lieu à des tirages multiples, grâce à sa maîtrise du moulage HMO 8342).

Le musée régional de Langnau conserve quatre figurines de Schmalz, dont deux représentations de l’avoyer (Schultheiss) Niklaus Friedrich von Steiger lors de la bataille de Grauholz, une d’ « Elsi, l’étrange servante », titre d’un récit historique de Jeremias Gotthelf, pseudonyme (tiré de son premier roman Le Miroir du paysan ou la vie de Jérémias Gotthelf) de l’écrivain bernois Albert Bitzius (Marti/Straubhaar 2017, 221 sur l’histoire de la servante) et une représentant l’éminent « docteur des Alpes » Micheal Schüppach (voir aussi HMO 8342, BHzD 482, ainsi que Marti/Straubhaar 2017, 109-111).

Michael Schüppach, le « médecin des Alpes »

Un objet inédit trouvé dans les collections du Musée historique d’Olten (SO) prouve que Schmalz fournit au moins un modèle à la Manufacture de porcelaine de Langenthal, vers 1920 (HMO 7179).

Parallèlement à cette production colorée et joyeuse, Schmalz cultiva avec le temps une manière plus académique et moderniste de sculpter la céramique, avec des figurines monochromes au caractère plus courant (Amstutz 1931, ill. p. 53-54 et 57 ; F. A. 1966 – Nécrologie dans le journal Der Bund – La Confédération).

Le site Internet donne un large aperçu visuel du travail de l’artiste dans les différentes disciplines qu’il a pratiquées.

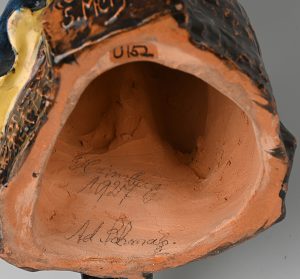

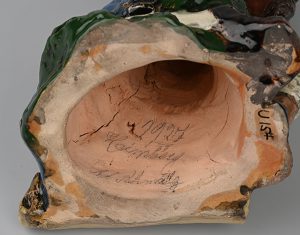

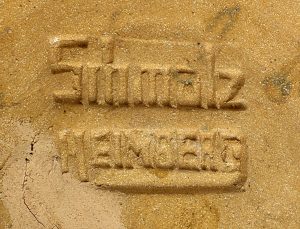

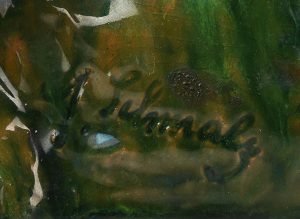

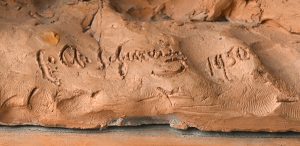

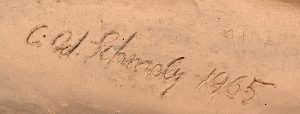

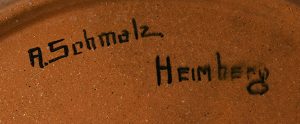

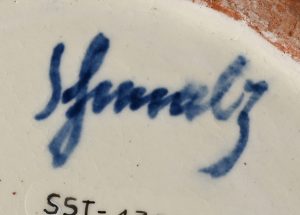

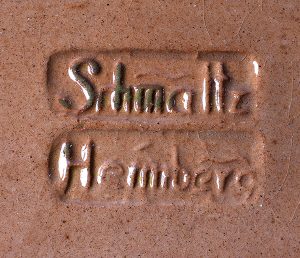

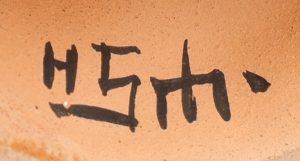

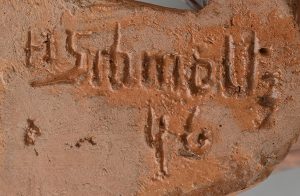

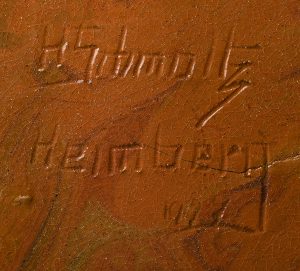

Les marques et signatures de C.A. Schmalz

La marque le plus ancienne est une marque estampée composée de deux inscriptions indépendantes l’une de l’autre, « Schmalz », d’une part, et « HEIMBERG », d’autre part. Il n’existe qu’une seule date précise concernant cette marque, celle de 1926. Il est probable que cette marque estampée fasse partie des « premières œuvres » de Cäsar Adolf Schmalz. On a recensé une œuvre sous laquelle le deuxième cachet « HEIMBERG » a été omis.

.

Une marque estampée carrée portant les armoiries de la famille C.A. Schmalz est attestée pour les années 1943 et 1944.

Un autre marque estampée, utilisée entre 1947 et 1957, est composée d’une véritable armoirie couronnée de l’inscription « Schmalz ».

Les signatures gravées étaient au moins aussi importantes pour C.A. Schmalz que les marques estampées. En 1928 et en 1945, on trouve « Schmalz », en 1929 « A. Schmalz », en 1950 « C.A. Schmalz » et en 1965 « C. Ad. Schmalz ». L’abréviation « A.S. » n’apparaît qu’une seule fois (non datée).

Les marques au pinceau sont en revanche nettement plus rares. En 1931, on trouve la mention « A. Schmalz Heimberg » et en 1935, de même qu’en 1945, « Schmalz ».

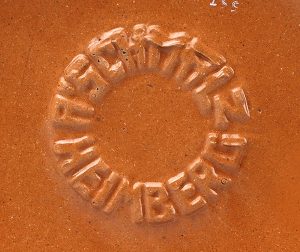

Entre 1936 et 1946, on trouve également sur des récipients en céramique coulée une marque circulaire en relief portant l’inscription « A.SCHMALZ HEIMBERG ».

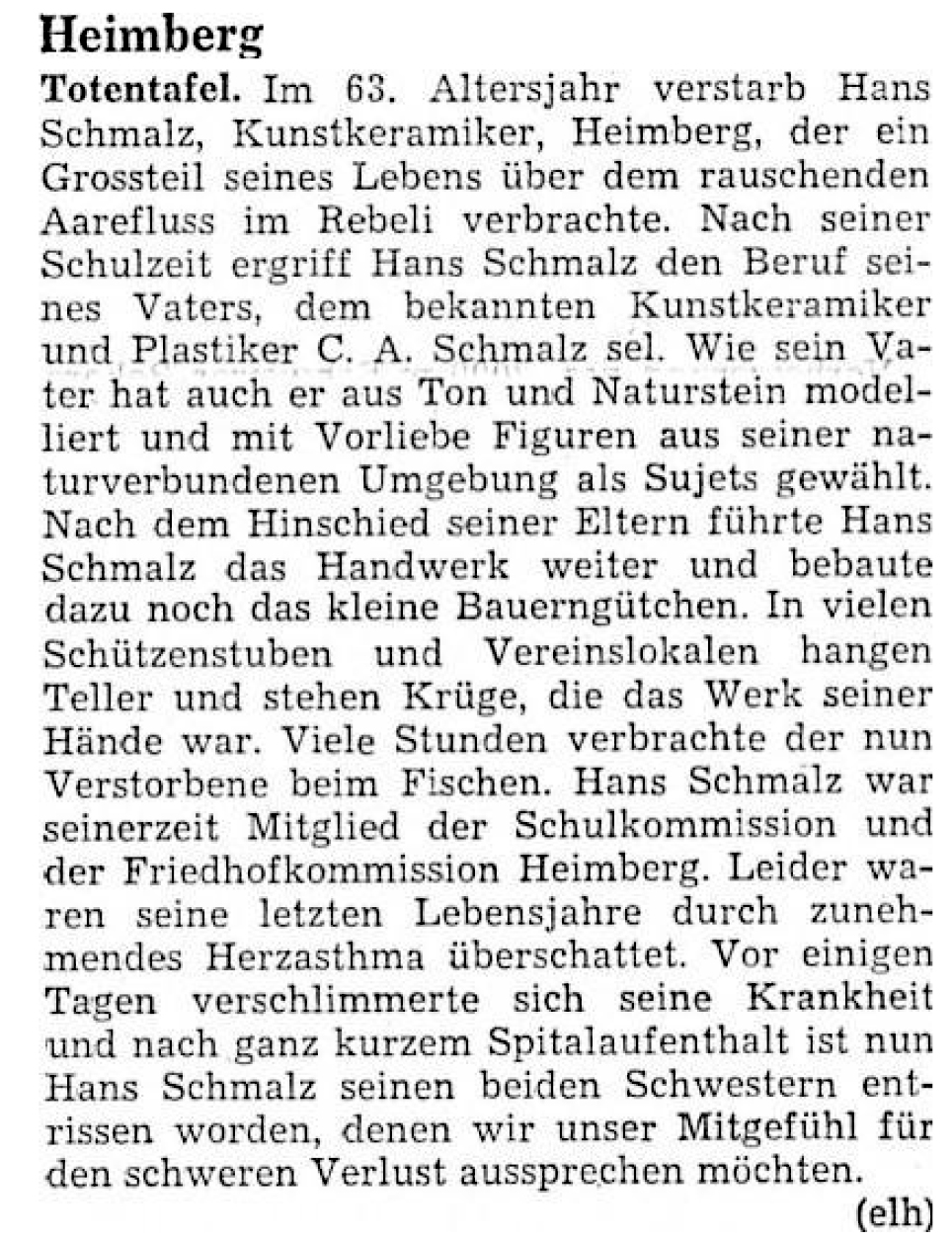

Hans Schmaltz (1910-1972)

Cäsar Adolf Schmalz et Liseli Engel eurent un fils, Hans (1910-1972).

Ce dernier a pris la relève de son père en tant que céramiste mais a surtout exploité le petit domaine agricole du Rebeli (ci-dessus, la nécrologie du Thuner Tagblatt – Journal de Thoune, du 14 septembre 1972).

Hans Schmaltz, figurine signée et datée de 1931. A-t-elle été créée à l’époque où son père travaillait à l’École suisse de céramique de Chavannes-Renens ?

On ne sait pas où Hans a appris le métier de céramiste (probablement uniquement auprès de son père, mais peut-être a-t ’il aussi suivi des cours à l’École suisse de céramique de Chavannes-Renens à l’époque où son père y enseignait?)

Toute sa vie, il s’est distancé de son père, notamment par l’orthographe de son nom de famille, en transformant « Schmalz » en « Schmaltz ».

Céramiques pour les fêtes de tir de Hans Schmaltz ; 1931-1936.

Certaines céramiques, datées et marquées, prouvent que, dès 1931, Hans travaillait apparemment de manière indépendante aux côtés de son père.

En 1935, on en trouve une première mention dans la presse, lorsque le journal « Der BUND – La Confédération » rend compte des travaux du père et du fils dans un article daté du 4 décembre 1935.

Figurines de scarabées par Hans Schmaltz.

Hans a surtout produit des figurines d’oiseaux et de scarabées de différentes tailles, mais aussi de la vaisselle et des céramiques commémoratives usuelles pour des fêtes diverses, des fêtes de tirs et des célébrations de tous genres.

Figurines d’oiseaux et d’animaux par Hans Schmaltz.

Musiciens et bouffon ; personnages créé et réalisés par Hans Schmaltz.

A une seule occasion, en 1938, ses personnages ont été présentés lors d’une exposition artistique à l’hôtel Beau Rivage de Thoune et ont fait l’objet de commentaires très positifs (Oberländer Tagblatt – Journal du Pays-d’Enhaut, 62, 19 novembre 1938 ; Der Bund – La Confédération, 25 novembre 1938 ; Geschäftsblatt für den oberen Teil des Kantons Bern – Feuille d’avis pour la partie supérieure du canton de Berne, volume 85, numéro 138, 25 novembre 1938).

Vaisselle en céramique de Hans Schmaltz.

Après 1945, ses céramiques n’ont plus trouvé d’écho dans la presse. En 1949 et en 1954, il a réalisé des figurines d’oiseaux pour les expositions du « Sing- und Ziervogelvereins Thun und Umgebung – l’Association des oiseaux chanteurs et de compagnie de Thoune et des environs ».

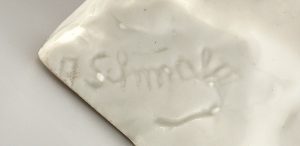

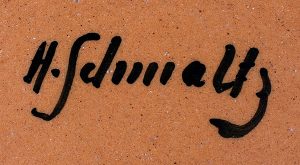

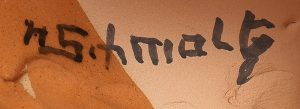

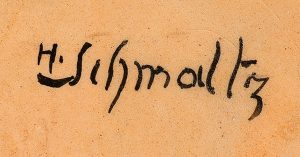

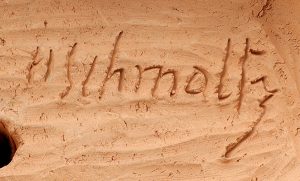

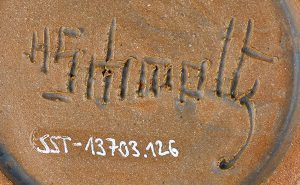

Les marques et signatures de Hans Schmaltz

Comme pour son père, il existe une marque estampée en deux parties « Schmaltz » et « Heimberg » datant des débuts de Hans Schmaltz. Elle est attestée sur trois pièces datées des années 1931, 1935 et 1936.

Une signature « Schmaltz H », gravée dans un moule en plâtre, qui apparaît en relief positif après le démoulage (marque en relief), n’a été trouvée que sur deux pièces non datées.

Sinon, Hans signait au pinceau « H Schmaltz » ou « H. Schmaltz » (marque au pinceau), mais il n’existe pas de pièces datées. Une abréviation de la signature « H Sch. » n’a pu être attestée qu’une seule fois (non datée).

On rencontre plus souvent des signatures gravées, avec la mention « H Schmaltz » (marque incisée) ; elles sont attestées en 1931, 1938, 1946 et 1947.

On a trouvé une seule fois une signature en poisson avec une marque incisée.

Les marques gravées avec les mentiuons « Schmaltz », « Schmaltz Heimberg » ou encore « H. Schmaltz-Heimberg » n’ont pas pu être datées.

Sources

La presse vaudoise, consultée sur le site Scriptorium de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne.

Bibliographie :

Amstutz 1931

Ulrich Amstutz, Der Plastiker Adolf Schmalz in Heimberg bei Thun, in: Historischer Kalender oder der Hinkende Bot 204, Bern 1931.

Blaettler/Schnyder 2014

Roland Blaettler/Rudolf Schnyder, CERAMICA CH II: Solothurn (Nationales Inventar der Keramik in den öffentlichen Sammlungen der Schweiz, 1500-1950), Sulgen 2014, 368.

FA 1966

FA, † Cäsar Adolf Schmalz. Der Bund, Abendausgabe 468, 30.11.1966, 4.

Marti/Straubhaar 2017

Erich Marti/Beat Straubhaar, C.A. Schmalz 1887-1966. Leben und Werk mit Pinsel, Stift und Lehm, Heimberg 2017.

Messerli 2017

Christoph Messerli, 100 Jahre Berner Keramik von der Thuner Majolika bis zum künstlerischen Werk von Margrit Linck-Daepp (1987-1983). Hochschulschrift (Datenträger CD-ROM), Bern 2017.

Stauder 1917

Hermann Stauder, Die Töpferei im Heimberg (Nachdruck des Kunst- und Kulturverein Heimberg, 1985, Original Schweizerische Landesbibliothek Bern), Bern 1917.