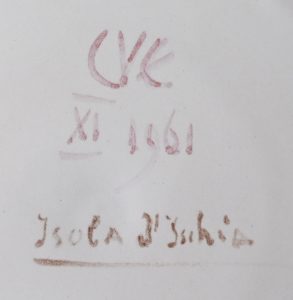

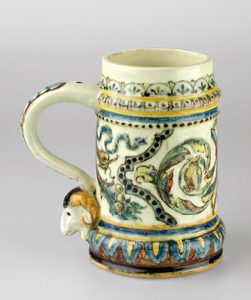

Stegkanne/Röhrenkanne aus Winterthur, zweite Hälfte 17. Jahrhundert, Musée Ariana Genf.

Andreas Heege 2019

Keramik aus Winterthur in CERAMICA CH

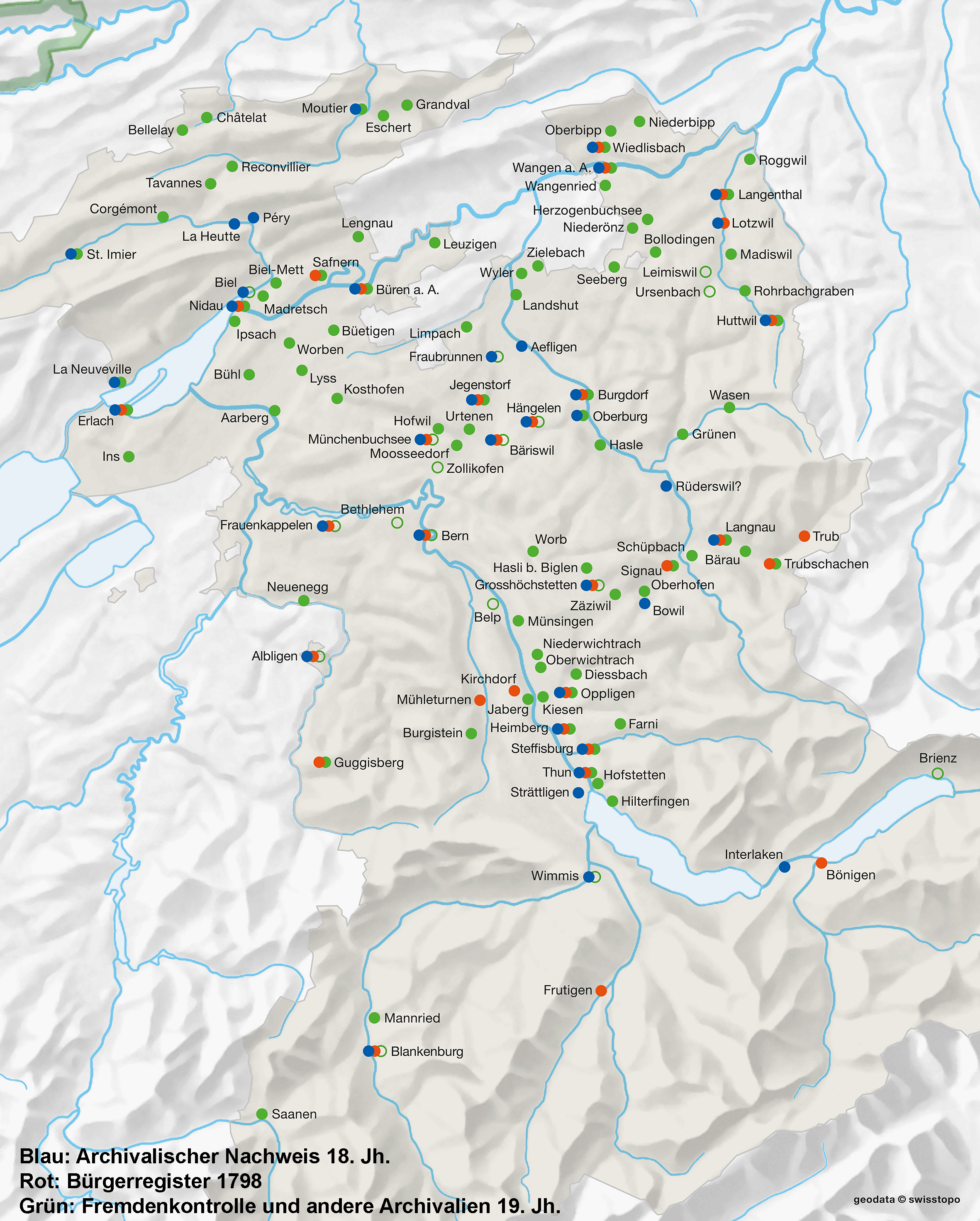

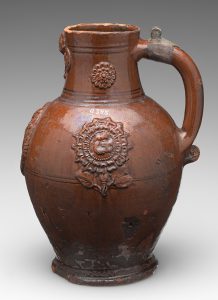

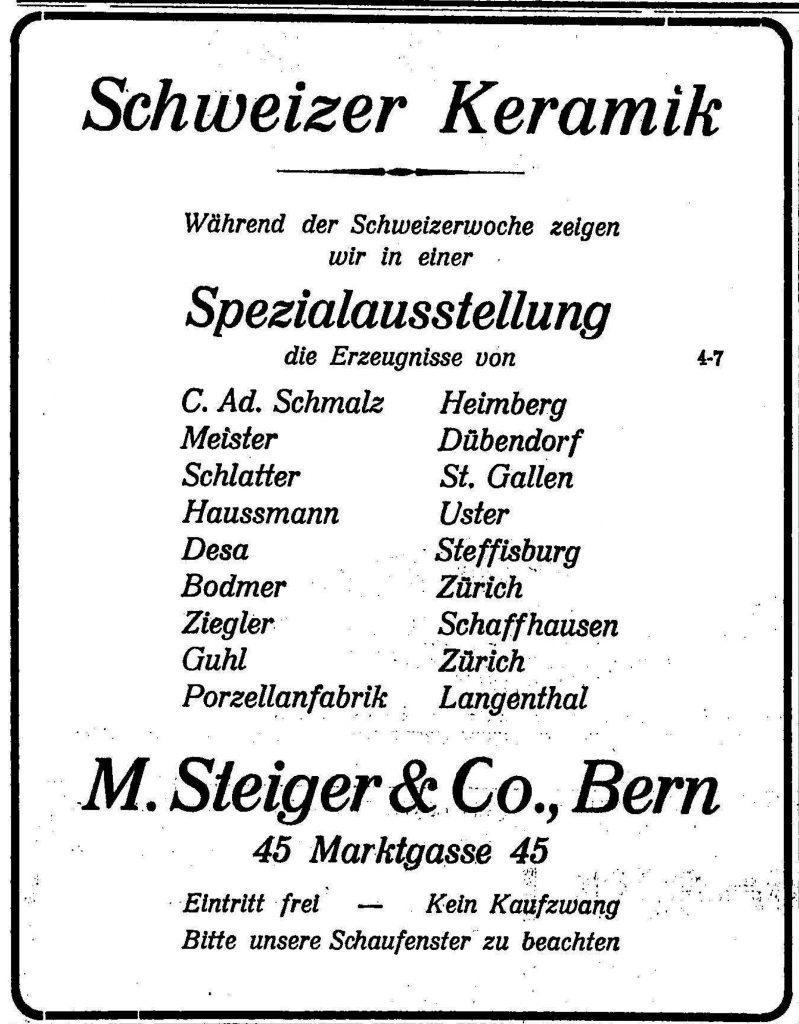

Aus kaum einer Stadt der Schweiz liegen so viele Informationen zur Keramikproduktion und Keramiknutzung vor, wie für Winterthur im Kanton Zürich. Die archäologischen Untersuchungen der Kantonsarchäologie haben viele Fundinventare des 11./12. bis frühen 14. Jahrhunderts erbracht (Matter 2000; Matter/Tiziani 2009; Homberger/Zubler 2010). Jüngere, gut datierte Funde ab der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts sind jedoch deutlich seltener. Es gibt nur einen typologisch um 1400 datierten Töpfereiabfall vom Winterthurer Untertor (Lehmann 1992). Wichtiger Eckpfeiler der lokalen und regionalen Keramikchronologie ist die bauhistorisch vor 1501 datierte Verfüllung eines Schachtes aus Winterthur, Marktgasse 25 (Faccani 1994). Ein Fundensemble aus dem Winterthurer Stadtgraben gehört ins späte 15. und frühe 16. Jahrhundert (Frascoli 2000). Wichtig sind auch zwei Töpfereiabfälle der Zeit um 1600 bzw. des 17. Jahrhunderts, die die Verbindung zu museal erhaltenen Objekten aus Winterthurer Produktion herstellen (Frascoli 2004; Tiziani/Wild 1998). Zwei Winterthurer Kloakeninventare aus der Mitte und zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts sind besonders hervorzuheben (Frascoli 1997). Dagegen fehlen bislang hinreichende Informationen zu den lokalen Keramikformen des 18. und 19. Jahrhunderts. Leider ist der Produktionsabfall der Keramikfirma Hanhart (1879–1887) wenig umfangreich (Frascoli 2004, 149, Taf. 34–38. Einige der selten erhaltenen Produkte: Blaettler/Ducret/Schnyder 2013, S. 496–499; zur Fabrik auch Schnyder/Felber/Keller u.a. 1997, 38).

Winterthurer Fayence-Henkeltopf mit typischem, tordiertem Henkel, datiert 1625 (Privatbesitz Schweiz).

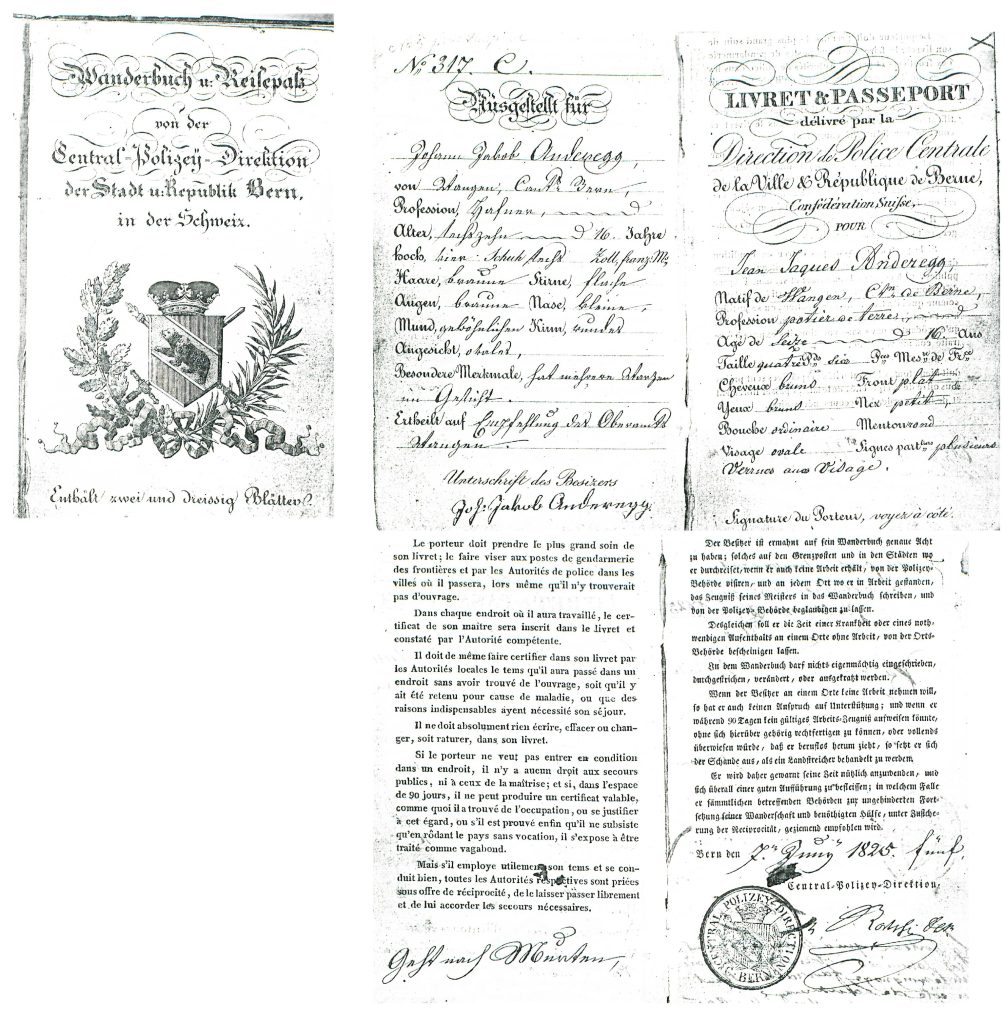

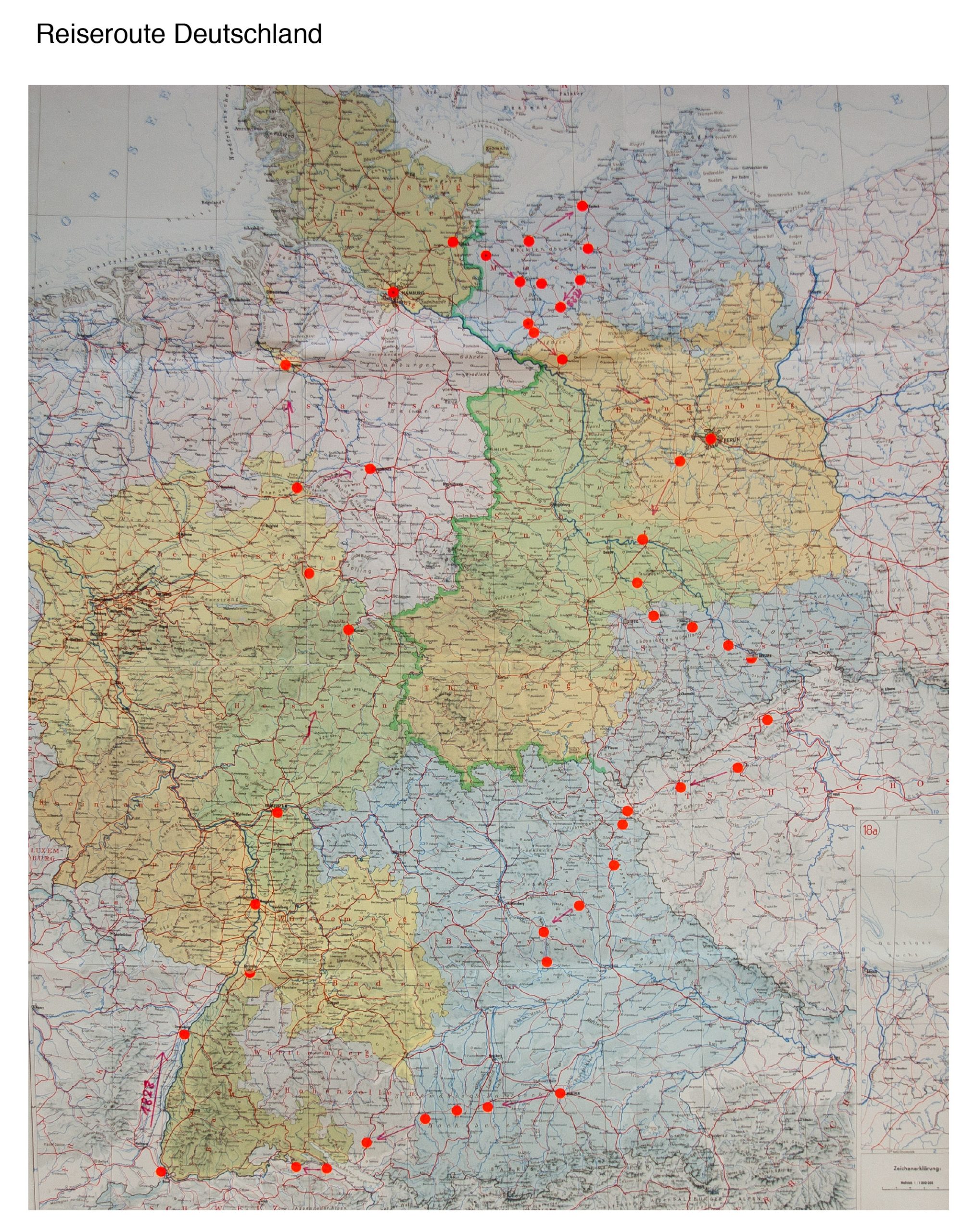

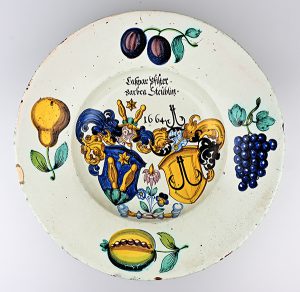

Von kunsthistorischer und historischer Seite standen in der Vergangenheit vor allem die Fayence-Kachelöfen und das Fayencegeschirr des späten 16. bis frühen 18. Jahrhunderts aus Winterthur im Fokus (Bellwald 1980; Früh 1981; Früh 2014; Wyss 1973; Schnyder 1989). Seit dem 15. Jahrhundert können Hafner in Winterthur auch archivalisch nachgewiesen werden. Zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert lassen sich mehr als 80 Hafner, Ofenbauer und Kachelmaler belegen. Hervorzuheben sind hier vor allem die wirtschaftlich und künstlerisch über oft mehrere Generationen hinweg sehr erfolgreichen Hafner der Familien Huser, Mayer, Pfau, Erhart oder Graf. Sie stiegen in der städtischen Ämterhierarchie teilweise sogar bis zum Amt des Schultheissen auf (Wyss 1973, 50–52; Bellwald 1980, 332–353; Tiziani/Wild 1998, 239–242). Die Hafner von Winterthur waren zunftmässig organisiert und verfügten über eine Handwerksordnung aus dem Jahr 1637. Diese behielt bis 1798 Gültigkeit. Der Ruf der Winterthurer Hafner reichte weit über die Stadtgrenzen hinaus. Bestellungen von Kachelöfen für Privatbauten und für herausragende öffentliche Bauten wie Rathäuser, Zunftstuben oder Klöster kamen aus den benachbarten Städten Luzern, Zürich, Schaffhausen und St. Gallen sowie den Kantonen Graubünden, Glarus, Thurgau, Zug und Schwyz.

Der wirtschaftliche Erfolg basierte auf einer starken Spezialisierung und der überragenden Beherrschung der Keramik- und Fayencetechnologie. Allerdings waren die Winterthurer Hafner nicht die «Erfinder» dieser Technologie. Die Verwendung von Zinnglasur als Malfarbe kann in der Schweiz (Basel, Bern, Fribourg, Zürich) und in Süddeutschland (Konstanz) schon auf Bodenfliesen und spätgotischen Ofenkacheln der Mitte und zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts nachgewiesen werden. Vollständige «weiße» und buntbemalte Kachelöfen lassen sich erstmals 1518 mit dem Ofen aus Schloss Holligen bei Bern belegen. Es folgen zeitlich Öfen aus Spiez und Worb (Roth 1999; Heege 2012, 79–83; Bourgarel 2013). Diese sind die fast schon perfekten Vorläufer der bekannten Winterthurer Ofenproduktion, die wohl in den 1540er Jahren begann und bis um 1700 führend blieb (Bellwald 1980, 16–20; Früh 2014, Ofen 1). Die Winterthurer Hafner waren jedoch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts nicht die einzigen, die die Produktion von Fayence-Kachelöfen beherrschten. Öfen vergleichbarer Qualität lieferten auch Hafner aus Luzern bzw. Zug (Brunner 1999; Früh 2014, Ofen 4).

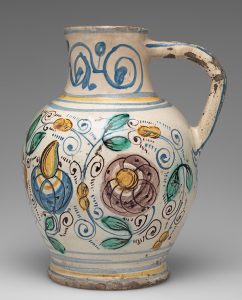

Zumindest für Zug ist aufgrund von Ausgrabungen eindeutig belegt, dass wie in Winterthur neben den Kachelöfen auch Fayencegeschirr produziert wurde (Roth Heege/Thierrin-Michael 2016). Die älteste Winterthurer Geschirrkeramik ist ein 1584 datiertes Scherzgefäss, eine «Schnapsbibel/Handwärmer» von Ludwig Pfau I (vor 1550 bis 1597; SNM LM-24116; Frei 1951; Schnyder 1989, Kat. 18). Archäologische Bodenfunde und in Museumssammlungen erhaltene Keramiken belegen eindeutig, dass das Produktionsspektrum der Winterthurer Hafner sich allerdings nicht nur auf Fayencegeschirr beschränkte. Es war wesentlich umfangreicher. Dabei lassen sich abgesehen von dem Winterthurer Fayencegeschirr (vgl. die Sammlung des SNM) drei unterschiedliche Produktionsstränge nachweisen:

Zum einen handelt es sich um einfache Haushaltskeramik mit dem ab 1550 verstärkt einsetzenden Malhorndekor (z.B. SNM HA-3001) und Ritzdekor unter einer grünen Bleiglasur (z. B. SNM LM- DEP-1297).

Schraubflasche mit dem aufgelegtem Motiv des „Chindlibringers“ (Lohner Model?), wohl Winterthur oder Ostschweiz, 17. Jahrhundert (Privatbesitz Schweiz).

Krug mit Reliefauflagen, u.a. Wilhelm Tell und der Apfelschuss, Winterthur oder Ostschweiz, Musée Ariana Genf.

Eine zweite Serie umfasst Keramik mit reicherem Auflagendekor unter einer grünen oder gelbbraunen Bleiglasur (z.B. SNM LM-9838). Die Stücke können auch polychrom bemalt sein (z.B. SNM HA-3080). Wir können wohl davon ausgehen, dass die Patrizen und Arbeitsmodel für die Auflagen in Winterthur selbst hergestellt wurden. Dort gab es wie in Lohn im Kanton Schaffhausen, ebenfalls herausragende Tonbossierer (Patrizen- und Modelschneider, die in Ton arbeiteten) wie eine Patrize für ein Gebäckmodel in Krebsform aus dem Jahr 1682 belegt (Schaffhausen, Museum Allerheiligen Inv. 5848. Widmer/Stäheli 1999, Abb. 10).

Diese Art der Keramik mit Streifen und Tupfendekoren ist in Winterthur auch aus dem Produktionsmilieu des 17. Jahrhunderts belegt (Schweizer Privatbesitz).

Ausserdem findet sich Keramik mit einer weissen Grundengobe und rotem, blauem oder mehrfarbigem Pinseldekor unter einer farblosen Glasur. Letztere kann ab der Zeit um 1600 auch farbige Streifen, flächige Punktierungen (manganbrauner Tupfendekor) und Reliefauflagen aufweisen (z. B. SNM HA-3101; Bodenfunde: Tiziani/Wild 1998, Taf. 2–9; Frascoli 2004, Taf. 21–24; Lithberg 1932, Taf. 336; Heege 2010, 51–52. Museale Objekte: Wyss 1973; Schnyder 1989).

Schüssel mit verkröpftem Rand, Unterglasur-Pinseldekor, Winterthur, Spruch: „Wer Gott ver trauwt, hatt woll ge bauwt Im Himel und auff Erden, 1688″“, Musée Ariana Genf.

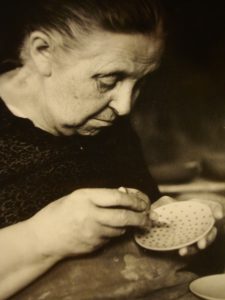

Keramiken mit Unterglasur-Pinseldekor, wie sie in Winterthur produziert wurden, können als preiswerteres Produktionssegment, als «Fayencekopie» angesehen werden und werden in der Literatur dementspechend oft falsch als Fayence beschrieben. Man sparte sich das teure Zinn für die sonst übliche Fayenceglasur. Hiermit stimmt zumindest für das 17. Jahrhundert die oft auffällig unsorgfältige Beschriftung überein (MAG 1407; z.B. auch SNM LM-4300; Schnyder 1989, 79). Diese wurde wohl kaum von den Spitzenhandwerkern selbst, sondern eher von Lehrlingen oder Geschirrmalerinnen aufgemalt.

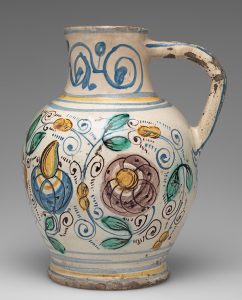

Unterglasur-Pinseldekor mit spiraligen Blütenranken, Musée Ariana Genf.

Andererseits belegt der auch bei den Gefässen aus dem Musée Ariana vorkommende, gekonnt schwungvoll aufgetragene Spiralrankendekor (MAG R227, MAG R231; MAG AR 2015-368) eine enge Verbindung zu den Kachelmalern, da er sich auch auf Ofenkacheln findet.

Beim einfachen grün glasierten Alltagsgeschirr aus Irdenware, das museal kaum erhalten ist, dominieren im 17. Jahrhundert Schüsseln, Teller und Bügelkannen sowie Schraubkruken. Dagegen ist Schenkgeschirr (Kannen, Krüge und Humpen) beim aufwendiger bemalten Geschirr mit Unterglasur-Pinseldekor oder mit Fayencebemalung häufiger. Daneben gibt es jedoch vor allem auch Schreibgeschirre als Einzelanfertigungen und Salbentöpfchen als Massenprodukte.

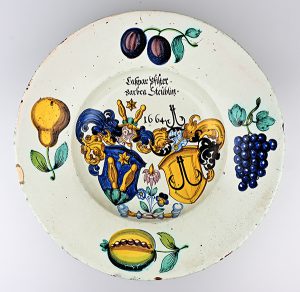

Winterthurer Fayencen gehören im 17. Jahrhundert zum Besten, was die Schweiz auf dem Keramikmarkt zu bieten hat (Schweizer Privatsammlung).

Die Fayenceproduktion besteht im Gegensatz dazu überwiegend aus Breitrandtellern mit Wappen, biblischen Szenen und Allegorien, Gefässen mit Reliefdekor oder Wandungsdurchbrüchen . Hochqualitätvolle Einzel- und Spezialanfertigungen (Schreibgeschirre oder Wandbrunnen, Scherzgefässe, Bilderrahmen) gehören ebenfalls in dieses Produktionssegment der Winterthurer Hafner.

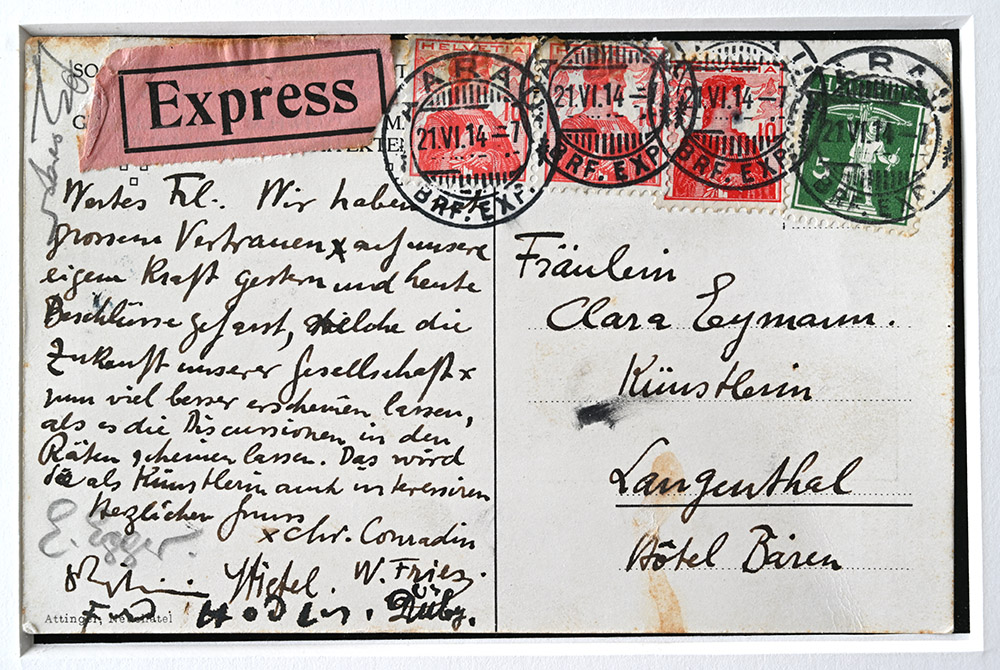

Kopien nach Winterthurer Vorbildern

Es sein an dieser Stelle nur kurz darauf hingewiesen, dass es aus der Hafnerei Keiser in Zug (Schnyder/Felber/Keller u.a. 1997; Messerli Bolliger 1989) hochqualiätvolle Historismus-Kopien nach Winterthurer Vorbildern gibt (Breitrandteller und Tintengeschirre), die nicht signiert sind.

Hafnerei Keiser, Zug, Historismus-Schreibgeschirr (Privatsammlung Schweiz).

Winterthurer Glasurrezepte

Aus Winterthur sind eine Reihe von Glasurrezepten des frühen 18. Jahrhunderts überliefert, die für unser Technologieverständnis der Fayencemalerei von grosser Bedeutung sind. Wolf Matthes hat zwei Rezeptbüchlein des Jahres 1725, die heute leider nicht mehr im Original existieren, ediert und wissenschaftlich besprochen (Matthes 2018). Seinen Text und Reproduktionen der der Büchlein finden Sie hier.

Winterthurer «Schätze» der Hafner Graf und Pfau (veränderter Nachdruck aus Revue 135, Keramikfreunde der Schweiz)

Andreas Heege 2021

Angesichts der langen Sammlungs- und Forschungstradition zur Winterthurer Geschirrkeramik (Frei 1929; Wyss 1973, 14), sollte man eigentlich annehmen, dass es kaum noch Kenntnislücken geben dürfte und alle wichtigen Objekte publiziert seien. Dem ist jedoch nicht so! Immer wieder tauchen im internationalen Kunsthandel herausragende Einzelstücke auf, die bislang nie publiziert wurden. Von diesen sollen im Folgenden vier Objekte aus einer schweizerischen Privatsammlung vorgestellt werden. Möglicherweise lassen sich auf diesem Wege weitere Studien zur Winterthurer Keramik anregen. Eine Gesamtbearbeitung der Winterthurer Geschirrkeramik, die in der Schweiz zwischen 1600 und 1700 zum Bedeutendsten gehört, was die Hafner zu liefern vermochten, steht bis heute bedauerlicherweise aus und wäre ein würdiges Dissertationsthema.

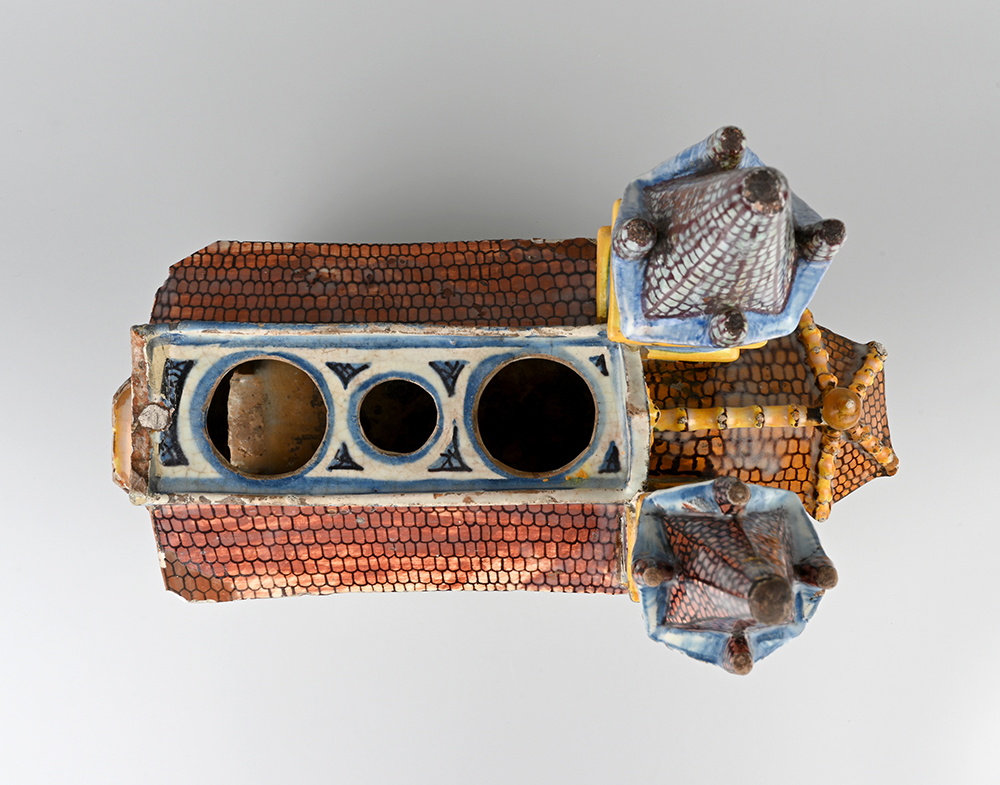

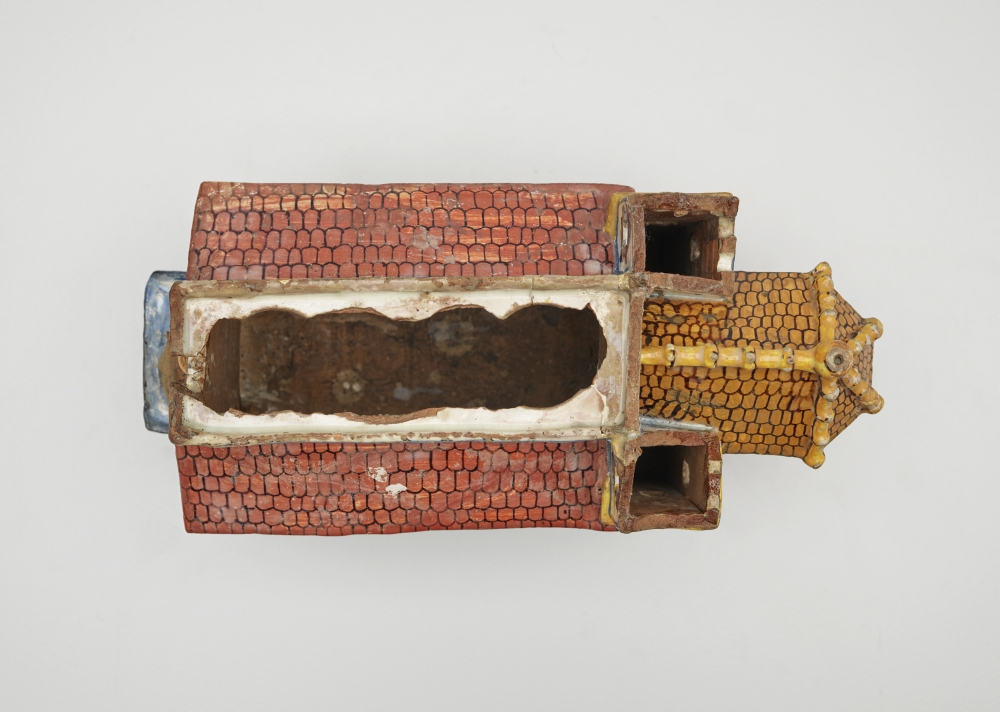

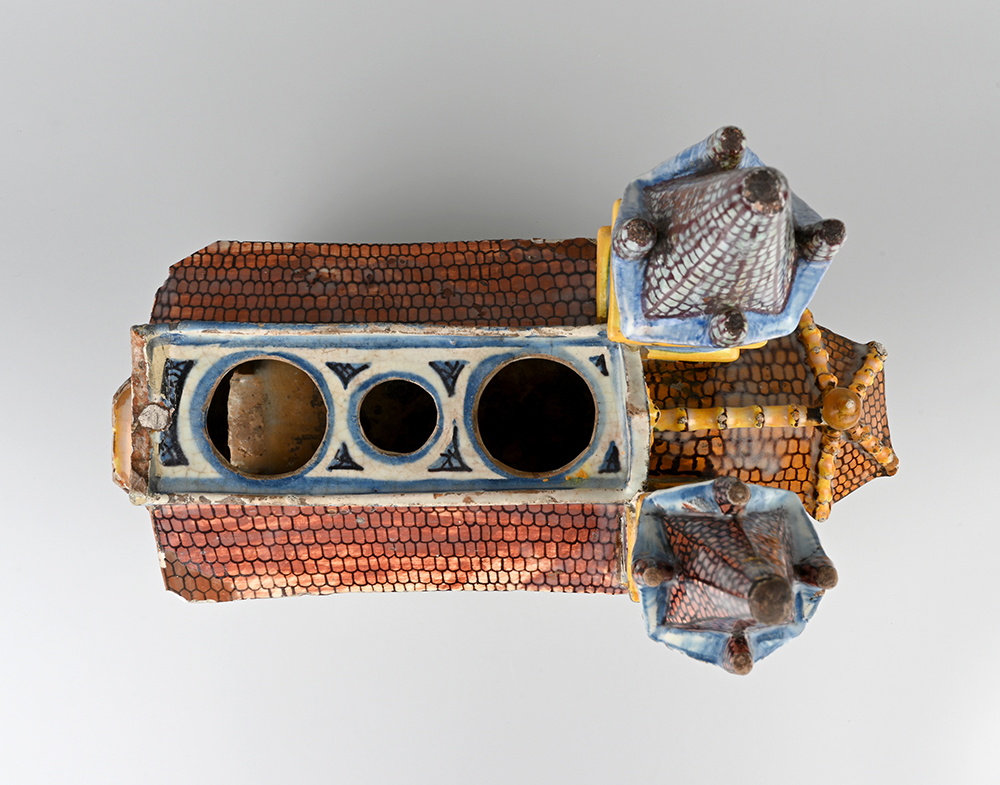

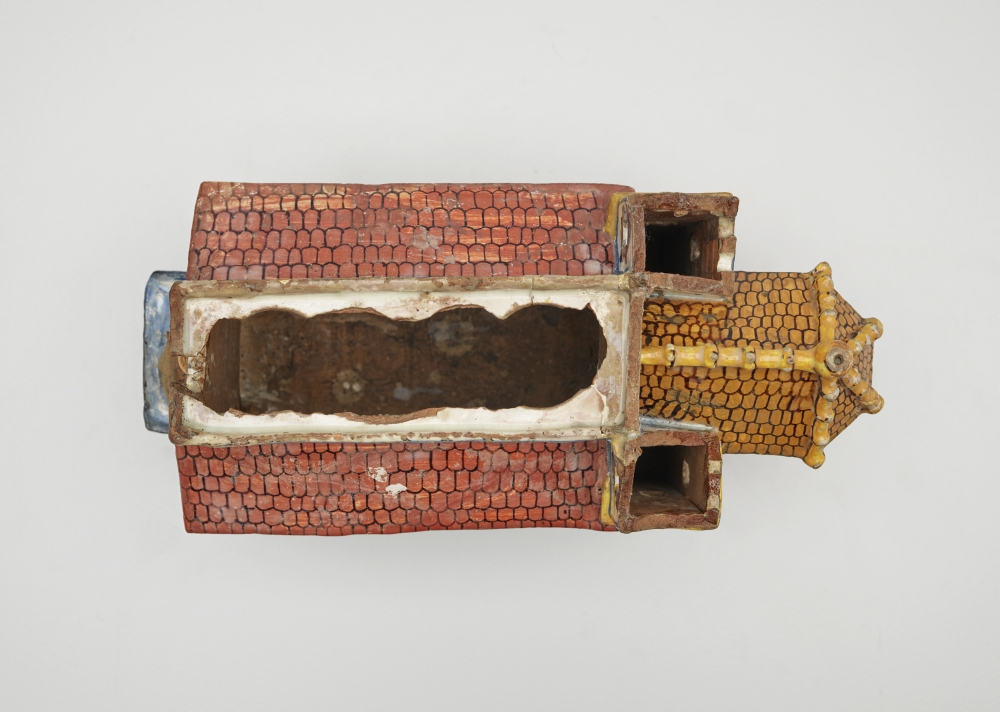

Tintengeschirr in Form eines Kirchenmodells, datiert 1636

Das Objekt besteht aus Irdenware und trägt nur aussen eine weisse Grundengobe mit polychromem Unterglasur-Pinseldekor in gelb, blau, dunkelbraun und rot unter einer farblosen Glasur. Die Innenseiten sind ohne Engobe oder Glasur (Abb. 1).

Abb. 1 Tintengeschirr in Form der Winterthurer Stadtkirche, auf dem Ziffernblatt der Kirchturmuhr datiert 1636, Initialen «AG». Hergestellt vermutlich von Hans Heinrich II. Graf (1611–1653) für seinen Bruder, den Zinngiesser Antoni I. Graf (1617–1686). Privatbesitz Schweiz. Fotos CERAMICA CH, Andreas Heege.

Die Bodenunterseite hat zusätzlich grüne Glasurspuren. Diese belegen, dass das Objekt mit grünglasiertem Geschirr oder Ofenkacheln im selben Ofen gebrannt wurde. Das Tintengeschirr wurde aus dünnen, geschnittenen Tonplatten auf einer durchgehenden Basisplatte zusammengesetzt. Anschliessend wurden die Tür- und Fensteröffnungen eingeschnitten. Die Masse betragen: L. max. 29,2 cm, Br. max. 13,0 cm, H. noch max. 34,0 cm.

Das Tintengeschirr stammt aus dem Kunsthandel in Frankreich. Es wurde im Jahr 2019, im Zusammenhang mit der Auflösung der Ausstattung und der Kunstsammlungen des Château de Beaurepaire à Martinvast bei Cherbourg verkauft. Das Château gehörte seit 1867 dem aus Basel stammenden Baron Arthur Schickler (1828–1919), der das Schloss im Stil des Historismus umbauen und erweitern liess. Schickler war ein grosser Sammler war. Seine Tochter Marguerite heiratete 1890 den Grafen Hubert von Pourtalès (1863–1949) aus einer französischen Hugenottenfamilie, die sich ab 1724 im preussischen Kanton Neuenburg niedergelassen hatte. Hubert von Pourtalès war ebenfalls einer der grossen Sammler seiner Zeit (Sotheby’s, Collection Schickler-Pourtalès, Paris 16. Mai 2019, Presseinformation: https://sothebys.gcs-web.com/static-files/986579d4-882c-4f7c-afd2-6387158e49b9). Die weniger kostbaren Ausstattungsstücke des Schlosses, zu denen auch das vorliegende Tintengeschirr gezählt wurde, wurden am 18. November sowie 1. und 2. Dezember 2019 bei S.A.S.U. Boscher Enchères in Cherbourg-en-Cotentin im Rahmen einer Internetauktion versteigert. Der digitale Auktionskatalog (Lot. No. 194) beschrieb das Stück als: «Cathédrale en faïence polychrome. Ep. XIXe, Haut. : 34 cm. Long. : 29 cm. Prof. : 13,5 cm. Restaurations, accidents et manques».

Es handelt sich bei dem Tintengeschirr formal um eine dreischiffige Basilika mit zwei Türmen. Diese befinden sich bei vergleichbaren Kirchenbauten immer im Osten, weshalb bei der folgenden beschreibungen auf die Himmelsrichtung zurückgegriffen wird. Zwischen den Türmen liegt ein eingezogener, dreiseitig geschlossener Chor. Dessen Aussenfassade ist durch horizontale und vertikale Elemente in drei Ebenen zu fünf Feldern gegliedert. In den beiden oberen Ebenen wechseln sich quadratische Fenster und Rundbogenfenster ab. Im Westen liegt unter einem von zwei Voluten getragenen Schleppdach der Eingang in das Mittelschiff. Darüber befindet sich ein Fenster in Form einer Doppelarkade, das den Obergaden beleuchtet. Seitlich des Vordaches sind zwei Wappenschilde aufgemalt. Die Südseite der Kirche weist einen Eingang und darüber fünf Fenster auf. In die Nordseite waren ursprünglich drei Türen eingeschnitten, von denen eine vor dem Engobieren wieder zugesetzt wurde (von innen sichtbar, aussen Risse in der Glasur). Darüber befinden sich ebenfalls fünf Fenster. Dies entspricht beidseitig der Zahl der ausgeschnittenen Obergadenfenster. Alle Fensteröffnungen sind phantasievoll mit manganvioletten bis schwärzlichen Architekturmalereien eingefasst, die blau und gelb ausgefüllt wurden.

Das abnehmbare Giebeldach, das den Gebrauch des Tintengeschirrs ermöglichte, ist nicht erhalten. Der Westgiebel des Langhauses ist alt abgebrochen. Der Ostgiebel ist vollständig vorhanden. Er trägt einen aufgelegten, geflügelten Putto. In die horizontale Decke des Mittelschiffs sind Öffnungen für drei unterschiedlich grosse Schreibzeugeinsätze eingeschnitten. Diese sind nicht erhalten. Vermutlich fehlt auch eine grosse Schublade, die in der Längsachse ins Kirchenschiff geschoben werden konnte und zugleich die Kirchentür gebildet hätte. Die Dächer der Seitenschiffe und des Chores zeigen eine aufgemalte rote bis rotorange Dachdeckung mit Flachziegeln (Biberschwänzen), deren Konturen schwarzbraun gezeichnet sind. Das Dach des Chores trägt zusätzlich gerundete First- bzw. Gratziegel. Ein spitzkugeliger Dachreiter (wohl nicht das Original) bildet den Dachabschluss.

Die beiden Türme sind symmetrisch gestaltet und weisen jeweils fünf befensterte Geschosse auf. Im vierten Geschoss ist am Süd- und am Nordturm jeweils eine Uhr platziert, die mit nur einem Zeiger die Stunden in römischen Zahlen anzeigt. Die Mitte des Zeigers trägt einen Stern, die Zeigerenden jeweils die Sonne bzw. eine Mondsichel. Unterhalb der Uhren stehen beidseitig die plastisch aufgelegten Datierungen 1636 und oberhalb die Initialen «A G». Die vier dreieckigen Turmgiebel tragen jeweils einen spitzen Aufsatz. Der spitze Turmhelm des Nordturms hat eine quadratische Basis, während der Turmhelm des Südturms stärker polygonal gestaltet ist. Eventuell ursprünglich vorhandene Kirchturmspitzen sind abgebrochen. Die Kanten der Basisplatte des Kirchenbaus und die Gliederungselemente der Türme und des Chores sind gelb und schwarzbraun hervorgehoben.

Vergleichsobjekte

Abb. 2 Tintengeschirr in Form der Winterthurer Stadtkirche, auf dem Ziffernblatt der Kirchturmuhr datiert 1637. Hergestellt vermutlich von Hans Heinrich II. Graf (1611–1653) für Hans Lauffer und Elszbetha Steinerin aus Eglisau. Fotos Schweizerisches Nationalmuseum Zürich, Jörg Brandt.

Robert L. Wyss hat bereits 1956, im 34. Mitteilungsblatt der Keramikfreunde der Schweiz, zwei Parallelen zum vorgestellten Tintengeschirr besprochen. Das erste befindet sich im Schweizerischen Nationalmuseum in Zürich (Abb. 2, SNM LM-435; Wyss 1956, Abb. 54 und 55; Wyss 1973, 46.). Es hat die Masse: L. max. 27,5 cm, Br. max. 13,3 cm, H. noch max. 17,6 cm. Es besteht aus Irdenware und trägt nur aussen eine weisse Grundengobe mit polychromem Unterglasur-Pinseldekor in gelb, blau, dunkelbraun und rot unter einer farblosen Glasur. Die Innenseiten sind ohne Engobe oder Glasur. Es finden sich nur beim Glasieren auf die Innenseite gelaufene Engobe- und Glasurspuren. Das Tintengeschirr ist aus dünnen, geschnittenen Tonplatten auf einer durchgehenden Basisplatte zusammengesetzt. Anschliessend wurden Tür- und Fensteröffnungen eingeschnitten. Es hatte ein abnehmbares Dach (nicht erhalten).

Beide Frontgiebel des Langhauses sind alt abgebrochen. In den beschädigten Dachboden waren drei Öffnungen für Schreibzeugeinsätze eingeschnitten. Vermutlich fehlt eine grosse Schublade, die zugleich die Kirchentür gebildet hätte. Auf einer Kirchenschiffseite sind zwei Türen eingeschnitten worden, auf der anderen Seite eine. In den Türen gibt es Standspuren von ursprünglich hier vorhandenen Figuren (vgl. das Tintengeschirr aus Wien, Abb. 4). Beide Türme sind alt abgebrochen und waren schon beim Ankauf fehlend. Das Tintengeschirr wurde 1893 bei J.J. Gubler Auktionen in Zürich erworben. An beiden Türmen gibt es eine Kirchturmuhr (beschädigt), die am unteren Rand jeweils die aufgemalte Datierung «16 37» trägt. Am unteren Teil des Südturmes befindet sich zusätzlich eine Sonnenuhr (Kraft 2013, 14, nimmt an, dass die Sonnenuhr des Südturmes der Winterthurer Stadtkirche 1637 angebracht wurde).

Die Allianzwappen neben dem überdachten Eingangsportal konnte Robert L. Wyss als «Hans Lauffer» und «Elszbetha Steinerin» bestimmen. Bei Hans Lauffer handelt es sich um einen Bürger, Tuchscherer, Fähnrich und Ratsmitglied aus Eglisau (Wyss 1956, 23. Es existiert ein weiterer Winterthurer Teller mit den Wappen dieses Ehepaares, der ursprünglich im Münchner Antiquitätenhandel verkauft wurde (Peter Vogt, Antiquitäten im Rathaus, München, Fayence und Steinzeug aus Vier Jahrhunderten, 2001, Kat. 82) und sich heute in der Sammlung Neuner in Süddeutschland befindet (Ziffer 2005, 10–11). Peter Vogt (München) und Silvia Glaser (Nürnberg) danke ich für den Hinweis auf dieses Stück und die zugehörige Literatur).

Abb. 3 Tintengeschirr in Form der Winterthurer Stadtkirche, auf dem Ziffernblatt der Kirchturmuhr keine Datierungen. Hergestellt vermutlich von Hans Heinrich II. Graf (1611–1653). Fotos Museum für angewandte Kunst Wien, Thomas Mathyk.

Das zweite Vergleichsstück verwahrt seit 1946 als Geschenk das Museum für angewandte Kunst (MAK) in Wien (Abb. 3, Inv. Ke 8032; Wyss 1956, Abb. 57 und 58; Wyss 1973, Abb. 61). Es ist 26,6 cm lang, 13,7 cm breit und 28,9 cm hoch. Es wird als Fayence beschrieben, jedoch handelt es sich vermutlich ebenfalls um eine Irdenware mit Unterglasur-Pinseldekor, was nicht am Original überprüft werden konnte.

Ergänzt sind Teile des Westgiebels des Langhauses, das fest angeklebte Langhausdach und die beiden Spitzen der Turmhelme. Formal stimmt das Stück gut mit den beiden vorhergehenden überein, jedoch sind die Masse abweichend und die Türme nur vier Geschosse hoch. Seitlich des Eingangs befinden sich keine Wappen und die Kirchturmuhren weisen keine Datierungen oder Initialen auf. Unterhalb der beiden Turmuhren sind jetzt zusätzlich auf jedem Turm Sonnenuhren gemalt.

Im Gegensatz zu den beiden anderen Modellen sind die Fenster nicht ausgeschnitten, sondern mit Kreuzstockfenstern und Butzenscheiben «verglast». In den Türen der Seitenschiffe stehen kleine Figuren (Frauen?) und einzelne Personen (Kinder?) lehnen sich auch aus den Fenstern der Türme bzw. des Chores. Auf dem Dach des Chores sitzt ein dicker Vogel. Auch bei diesem Tintengeschirr scheint eine Schublade für die Mittelachse des Langhauses vorgesehen gewesen zu sein.

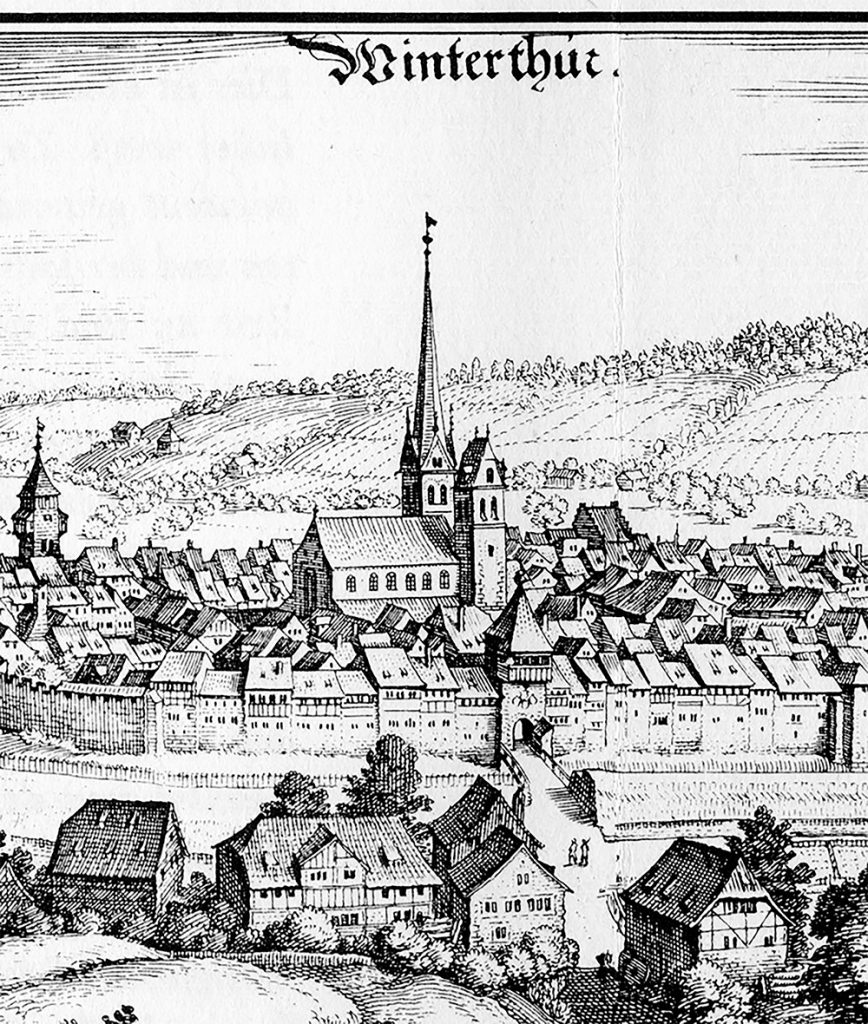

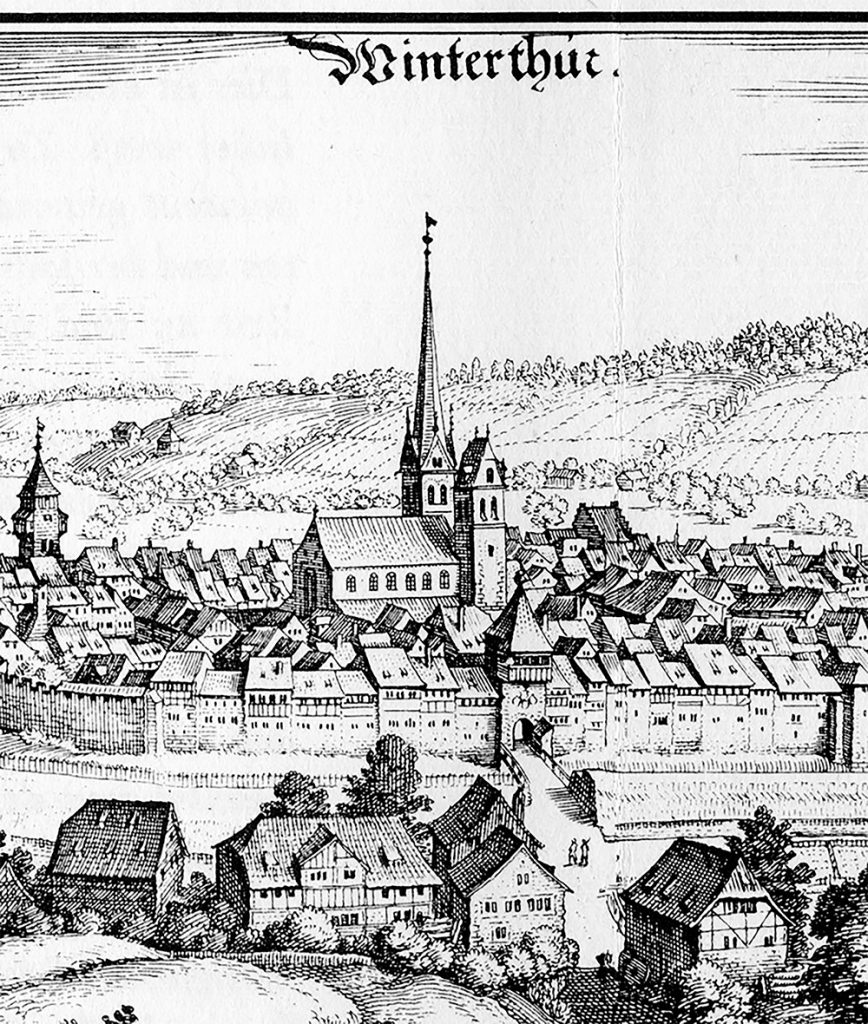

Robert L. Wyss (Wyss 1956, 23–24) hat aufgrund dieser beiden Vergleichsstücke bereits 1956 ausführlich diskutiert, dass es sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um eine mehr oder weniger korrekte Darstellung der Winterthurer Stadtkirche handelt (Aktueller Stand der Forschung zur Winterthurer Stadtkirche: Jäggi/Meyer/Windler 1993; Kraft 2013).

Abb. 4 Darstellung Winterthurs von Matthäus Merian aus dem Jahr 1642, Aussschnitt mit der Stadtkirche. Reproduktion CERAMICA CH, Andreas Heege.

Seine Annahme stützte er dabei auf zwei wohl zeitgenössische Darstellungen. Zum einen handelt es sich um eine 1642 datierte Darstellung Winterthurs von Matthäus Merian aus dem Jahr 1642 (Abb. 4) und zum zweiten um eine Darstellung der Stadtkirche auf einer 1648 datierten Vedute im Museum Lindengut in Winterthur (Abb. 5; Diese hatte Wyss 1956, Abb. 59 wohl nur in einer jüngeren Lithographie zur Verfügung, die in der Gestaltung der Turmhelme nicht dem Original entspricht. Vgl. hierzu: Bearth/Bellwald/Betschart u.a. 2007, 37).

Abb. 5 Darstellung der Stadtkirche von Winterthur auf einer 1648 datierten Vedute im Museum Lindengut in Winterthur. Es ist davon auszugehen, dass die Stadtvedute mit Übermalungen späteren Umbauten nicht nur an der Stadtkirche nach 1648 angepasst wurde. Foto Historischer Verein Winterthur.

Beide Ansichten sind also nur unwesentlich jünger als die beiden 1636 und 1637 datierten Tintengeschirre. Zahlreiche Details unserer Tintengeschirre lassen sich auch in den Ansichten wiederfinden, wie z.B. die Anzahl und Lage der Türen, die Befensterung der Seitenschiffe und des Obergadens, das Vordach über dem Mittelschiffseingang, die beiden Kirchtürme im Osten, die beiden spitzen Turmhelme der Ansicht von 1648.

Abb. 6 Einblattdruck mit der Darstellung eines Blitzeinschlags in den Kirchturm der Winterthurer Stadtkirche im Jahr 1725. Der Stich zeigt die beiden unterschiedlichen Turmhelme, von denen der südliche auf das Jahr 1659 zurückgeht. Foto Schweizerisches Nationalmuseum Zürich, Grafikabteilung.

Das Dach des Nordturmes befand sich noch bis 1794 in derselben Form (Abb. 6; SNM LM-166626), während der Südturm schon 1659 erhöht und mit einem neuen Helm versehen wurde (Kraft 2013, 8). Auf dem Stich von 1642 (vgl. Abb. 4) hat der Südturm ein giebelförmiges Dach, wie sich das schon auf einem Holzschnitt von 1546 in der «Chronik Gmeiner loblicher Eydgenossenschaft» von Johannes Stumpf findet (Nach diesem Stich ist möglicherweise die Winterthurer Stadtansicht auf dem Teller SNM HA-3186 entstanden: Wyss 1973, Abb. 25). So ist das Südturmdach also wohl eine Erfindung des Tintengeschirrherstellers, um einen symmetrischeren Eindruck zu vermitteln.

Unerklärlich bleibt bei den drei Schreibgeschirren die abweichende Form des Chores. Dies hat schon Wyss so gesehen (Wyss 1956, 24). Die Winterthurer Stadtkirche weist bis heute einen eingezogen Rechteckchor auf, der auch nicht in drei Ebenen gegliedert ist. Ist die Chorgestaltung also eine Wunschvorstellung oder plante man um 1636/1637 einen Chorneubau, der hier visualisiert wurde? Auch gibt es in beiden historischen Ansichten keinen Hinweis auf die bei den Tintengeschirren gemalten Kirchturmuhren. Die Uhren entsprechen optisch jedoch denen der 1659 erfolgten Aufstockung (vgl. Abb. 6), die vom Winterthurer Uhrmacher Tobias Liechti gebaut wurden (Kraft 2013, 22). Wyss kann für diese Uhrmacherfamilie eine Reihe weiterer, sehr ähnlich gestalteter Uhren namhaft machen, die vor allem in den Zifferblättern mit römischen Zahlen übereinstimmen (Wyss 1956, 24).

Wer ist der Hersteller?

Die von Wyss vorgestellten Tintengeschirre (vgl. Abb. 2 und 3) geben keinen Hinweis, welche Werkstatt in Winterthur diese bedeutenden und repräsentativen keramischen Objekte gefertigt hat. Wyss spekuliert aufgrund eines 1636 datierten Kachelofens im Schweizerischen Landesmuseum (SNM LM-3224, Bellwald 1980, 232 Kat. 9 Hans Heinrich I. Pfau zusammen mit David I. Pfau als Maler). dass es sich dabei um Hans Heinrich I. Pfau (1559–1636) zusammen mit David I. Pfau (1607–1670) als Maler gehandelt haben könnte (Wyss 1956, 24 Abb. 60). Jedoch lässt sich kein eindeutiger, gesicherter Zusammenhang herstellen.

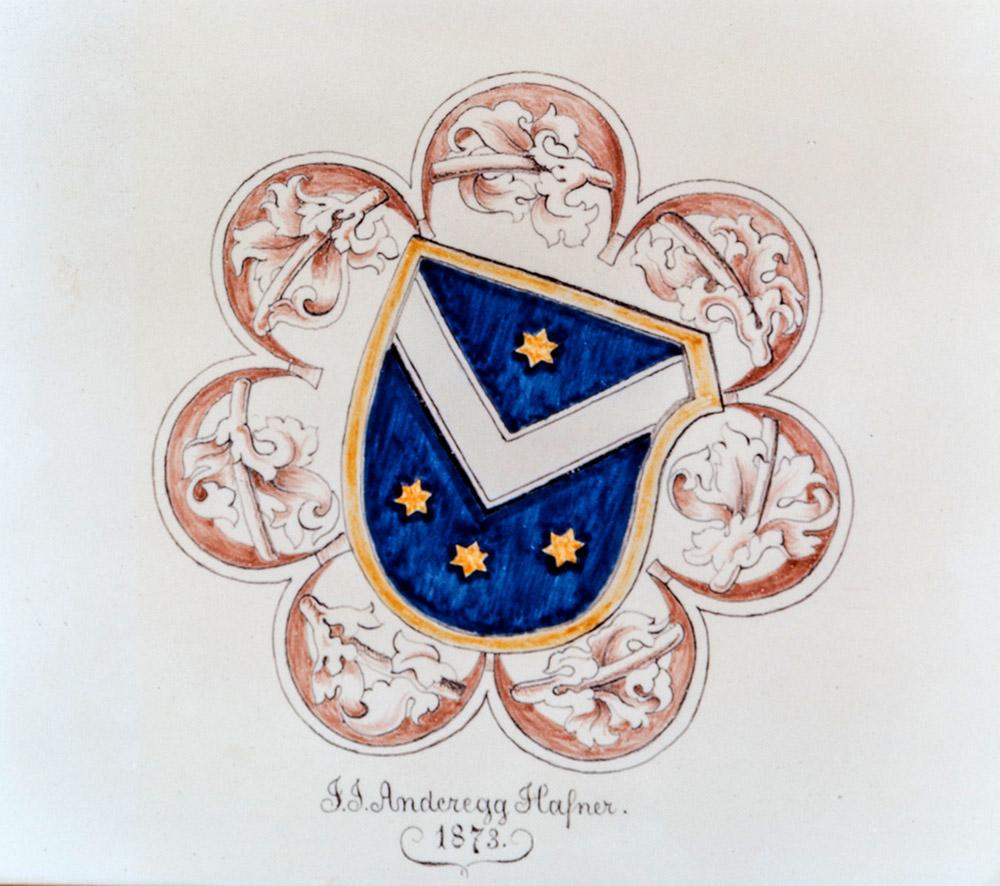

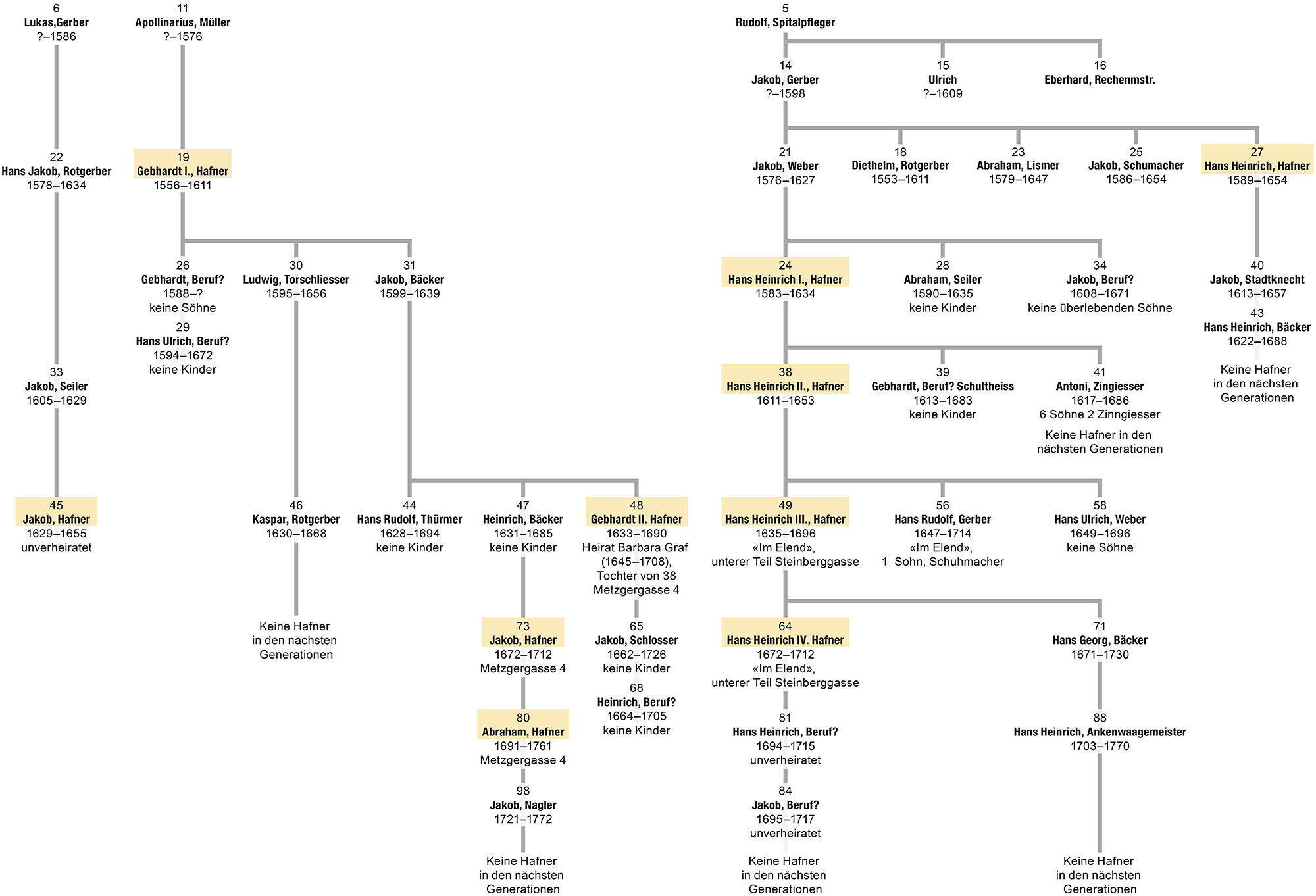

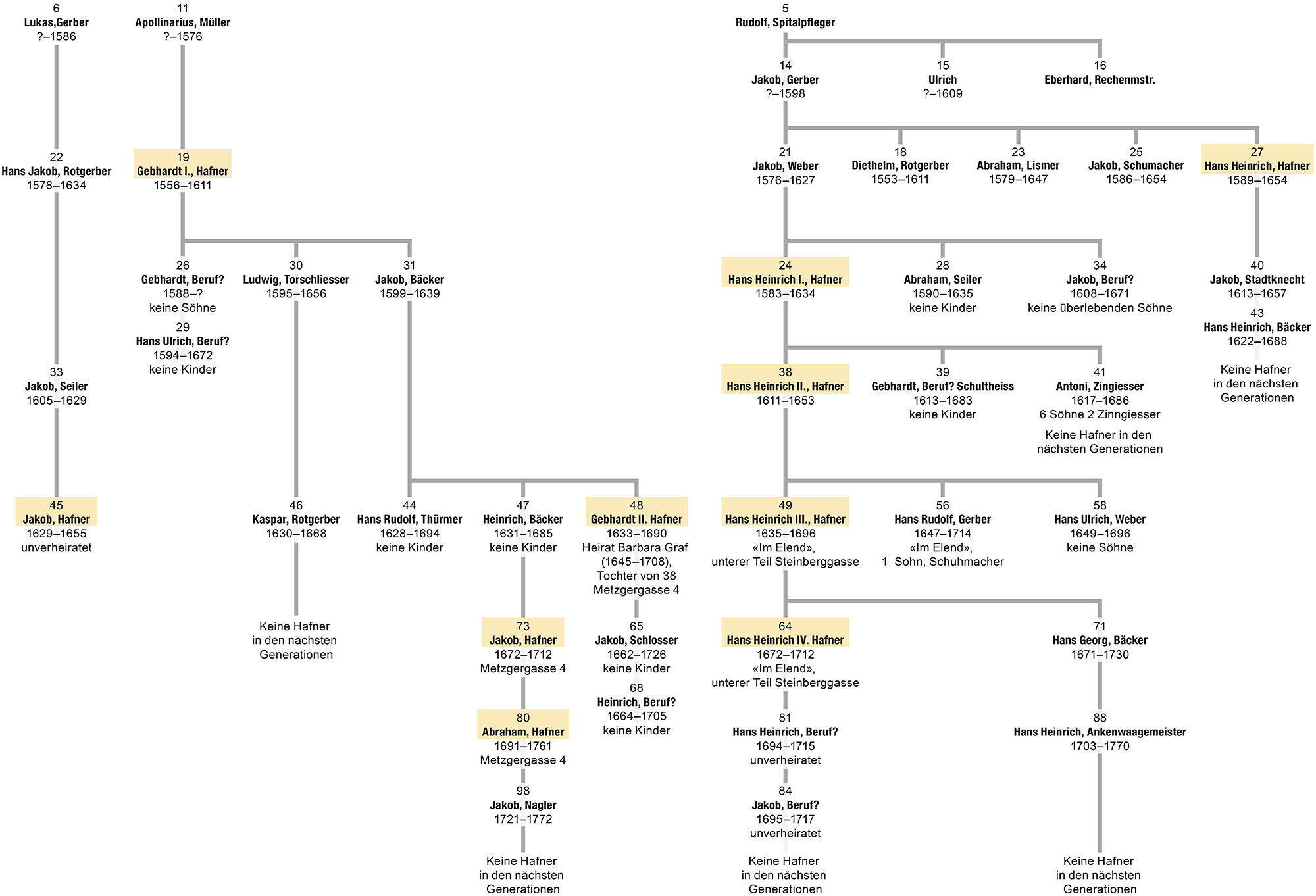

An diesem Punkt hilft das neue Tintengeschirr mit grosser Wahrscheinlichkeit weiter. Die Westfassade der Kirche ist links vom Haupteingang mit dem Wappenschild der Hafnerfamilie Graf (oder Graff) von Winterthur bemalt. Dieser Familie können immerhin zehn Winterthurer Hafner bzw. Hafnermeister zugeordnet werden. Eine modernen Ansprüchen genügende Genealogie und Familiengeschichte der Winterthurer Hafner Graf fehlt und kann an dieser Stelle auch nicht geliefert werden (Bislang: Wyss 1973, 50; Bellwald 1980, 338–339, mit teilweise abweichenden genealogischen Angaben im Vergleich mit dem handschriftlichen Bürgerbuch der Stadt Winterthur, verfasst von Antonius Künzli, 1771–1852, Apotheker, Stadtpräsident und Genealoge, S. 365-373, darauf basierend Abb. 9 mit Zuordnungszahlen nach dem Bürgerbuch. Die Angaben im Bürgerbuch wurden nicht weiter überprüft). In einem roten Feld befinden sich drei weisse Flügel (vgl. Abb. 2,2).

Abb. 7 Zunftlade der Winterthurer Hafner aus der Zeit um 1656 heute im Museum Lindengut Winterthur (Inv. HVW 2082). Schauseite und Deckel sind mit zahlreichen Hafnerwappen bemalt. Foto CERAMICA CH, Andreas Heege.

Diese Wappendarstellung kehrt auch auf der um 1656 datierten Zunftlade der Winterthurer Hafner (Abb. 7, vgl. Genealogie Abb. 8 und pdf) und auf einer Zunftscheibe von 1657 wieder (Frei 1929, Abb. 6 und 9; Bellwald 1980, Abb. 17 (zeigt nicht die Lade der Hafner, sondern ein unbekanntes Objekt!) und Abb. 19 (Wappenscheibe). Letzte wissenschaftliche Bearbeitung: Bearth/Bellwald/Betschart u.a. 2007, 26–27 (Inv. HVW 2082). Zu ergänzen wäre noch eine bemalte Zinnkanne (SNM AG-1791) von 1667, die Anton I. Graf für den Verwandten Hans Kaspar Graf und seine Ehefrau Anna Hegner schuf und mit dem Grafwappen verzierte: Schneider 1970, 183, Taf. 10). Auf der Zunftlade finden wir als Beischriften die Namen Hans Heinrich Graff se. (I.?, 1583–1634), Hans Heinrich Graff (II.?, 1611–1653), Heinrich Graff (eventuell Hans Heinrich 1589–1654 oder Hans Heinrich Graff III., 1635–1696?) und Gebhart Graff (II., 1633–1690; Lebensdaten nach Bellwald 1980, 339 bzw. Bürgerbuch. Bei der Renovierung der Lade im Jahr 1733 wurde noch Abraham Graff mit seinem Wappen nachgetragen, 1691–1761, Meister 1712). Auf der Zunftscheibe von 1657 sind es dieselben Personen, nur Hans Heinrich Graff se. fehlt.

Abb. 8 Genealogie der Hafnerfamilie Graf, zusammengestellt auf der Basis des handschriftlichen Bürgerbuches der Stadt Winterthur, verfasst von Antonius Künzli (1771–1852, Apotheker, Stadtpräsident und Genealoge). Insgesamt gibt es drei, aufgrund fehlender Quellen voneinander unabhängige, genealogische Linien der Familie Graf, die Hafner hervorgebracht haben. Entwurf Andreas Heege, Grafik Max Stöckli, artmax, Schwarzenburg.

Das zweite Wappen rechts des Eingangs (vgl. Abb. 1) zeigt auf blauem Grund eine gelbe Töpferschiene oder Drehschiene, ein typisches Handwerkszeug und Zunftzeichen von Hafnern (In Kombination mit einer sonst ebenfalls üblichen doppelhenkeligen Vase mit Blumen beim Zunftzeichen der Hafner von Elgg aus dem Jahr 180 , SNM LM-8644: Heege 2011, Abb. 76,2. Ausserdem als Handwerkszeichen des Zuger Hafners Hans Weckerli: Roth Heege/Thierrin-Michael 2016, Abb. 94). Dieses Objekt wird, da optisch sehr ähnlich gestaltet, immer wieder mit der Darstellung einer Pflugschar verwechselt und in der Literatur auch fälschlich als «Hafnerspaten» bezeichnet (Frei 1929, 101). Als Zunftzeichen findet sich die Drehschiene auch auf der Deckenrosette der Winterthurer Oberstubenzunft von 1562 (Frei 1929, 101–102, abgebildet: Bearth/Bellwald/Betschart u.a. 2007, 27). und zusammen mit einem Topf auf einer gläsernen Zunftscheibe der «Gesellschaft Oberstuben», die in das Jahr 1583 datiert wird und aus dem Schützenhaus in Winterthur stammt (Frei 1929, 105, Abb. 10). Darüber hinaus wird eine Töpferschiene in Kombination mit einer Mondsichel, zwei Sternen und über einem Dreiberg von der Winterthurer Hafnerfamilie Reinhart als Wappen geführt (Wyss 1973, Titelbild, SNM HA-3214a.). Und auch der Winterthurer Hafner Andreas Studer führte sie in seinem Wappen (vgl. Abb. 8, links unten).

Es dürfte damit klar sein, dass wir es bei dem Tintengeschirr von 1636 mit einem Produkt von einem Hafner Graf oder für ein Familienmitglied der Hafner Graf von Winterthur zu tun haben. Da die Turmuhren zweier Modelle 1636 und 1637 datiert sind, kommen aufgrund der Lebensdaten nur Hans Heinrich II. Graf (1611–1653) oder sein Grossonkel Hans Heinrich Graf (1589–1654) in Frage (vgl. Genealogie Abb. 8, Nr. 38 und 27). Angesichts der Tatsache, dass Hans Heinrich II. Graf einer vier Generationen umfassenden Hafnerdynastie entspringt, der auch zahlreiche sehr qualitätvolle Kachelöfen zugeschrieben werden (Bellwald 1980, 339), ist man geneigt diesen als Produzenten anzusehen.

Bleibt zu fragen, für wen das Schreibgeschirr hergestellt wurde. In diesem Zusammenhang kommen die Initialen «AG» oberhalb der Turmuhren ins Spiel. Es kann sich nicht um die Initialen des Herstellers handeln, denn mit der Datierung 1636 gäbe es keinen bekannten Hafner Graf mit einem entsprechenden Vornamen. In der Genealogie der verschiedenen Graf-Familien kommen nur sehr wenige Personen vor, deren Vorname mit «A» beginnt und deren Lebensdaten zur Datierung 1636 passen würden (vgl. Abb. 8). Will man nicht den Zunftmeister 23 Abraham Graf (1579–1647), den Bruder des Hafners Hans Heinrich Graf (1589–1654, Nr. 27) als Auftraggeber oder Besitzer annehmen, so bliebe als ernsthaftester Kandidat der Zinngiesser Antoni I. Graf (1617–1686, Nr. 41) übrig (Schneider 1970, 183, Taf. 10; Schneider/Kneuss 1983, 213). Denkbar ist, dass Hans-Heinrich II. Graf (1611–1653, Nr. 38) dieses Stück für seinen jüngeren Bruder Antoni I. anfertigte, bevor dieser 1640 seinen Zinngiessereid ablegte. Antoni I. Graf (1617–1686) wurde 1669 noch Stadtrichter und 1679 sogar Amtmann auf Schloss Wyden, Gemeinde Ossingen, Kanton Zürich.

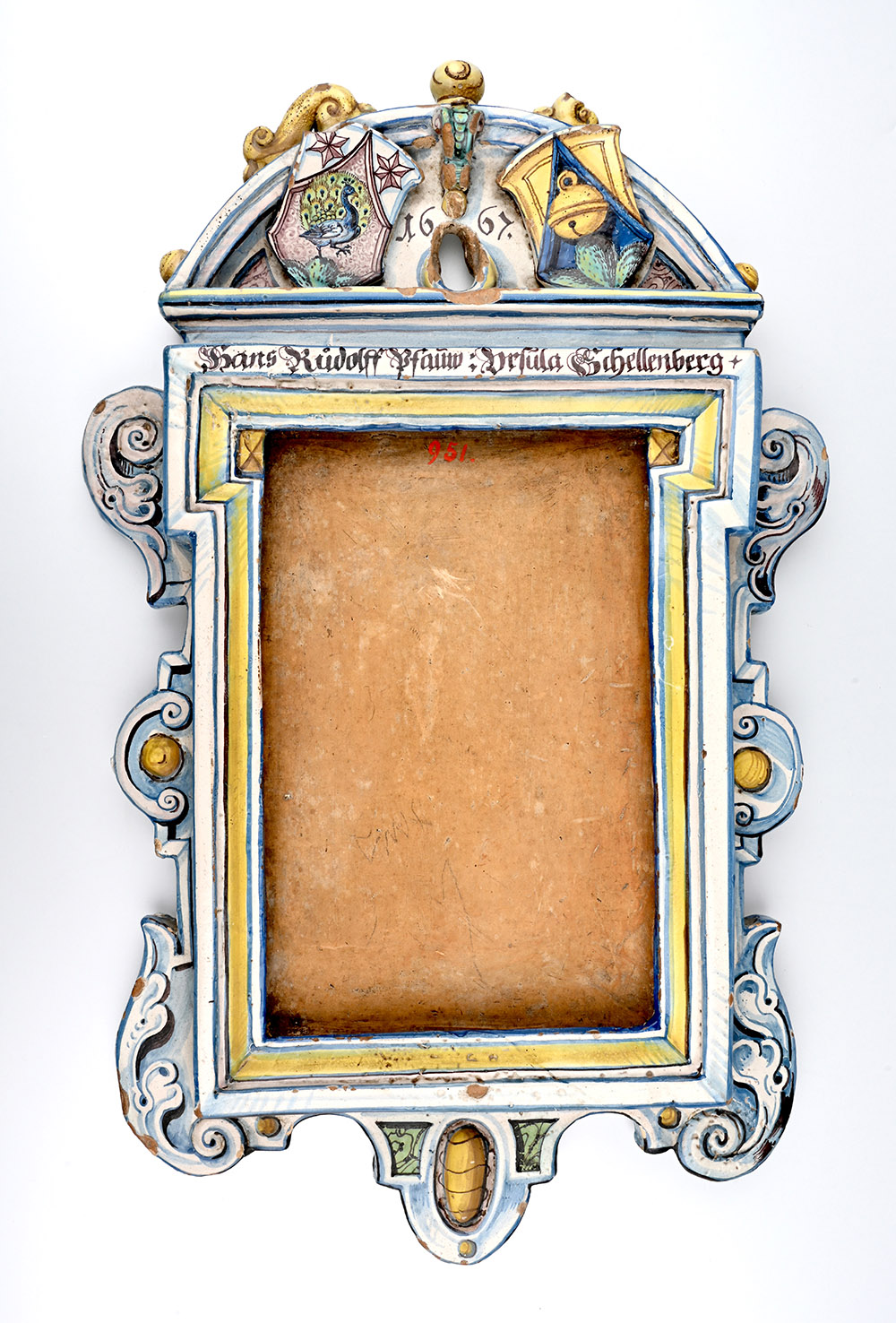

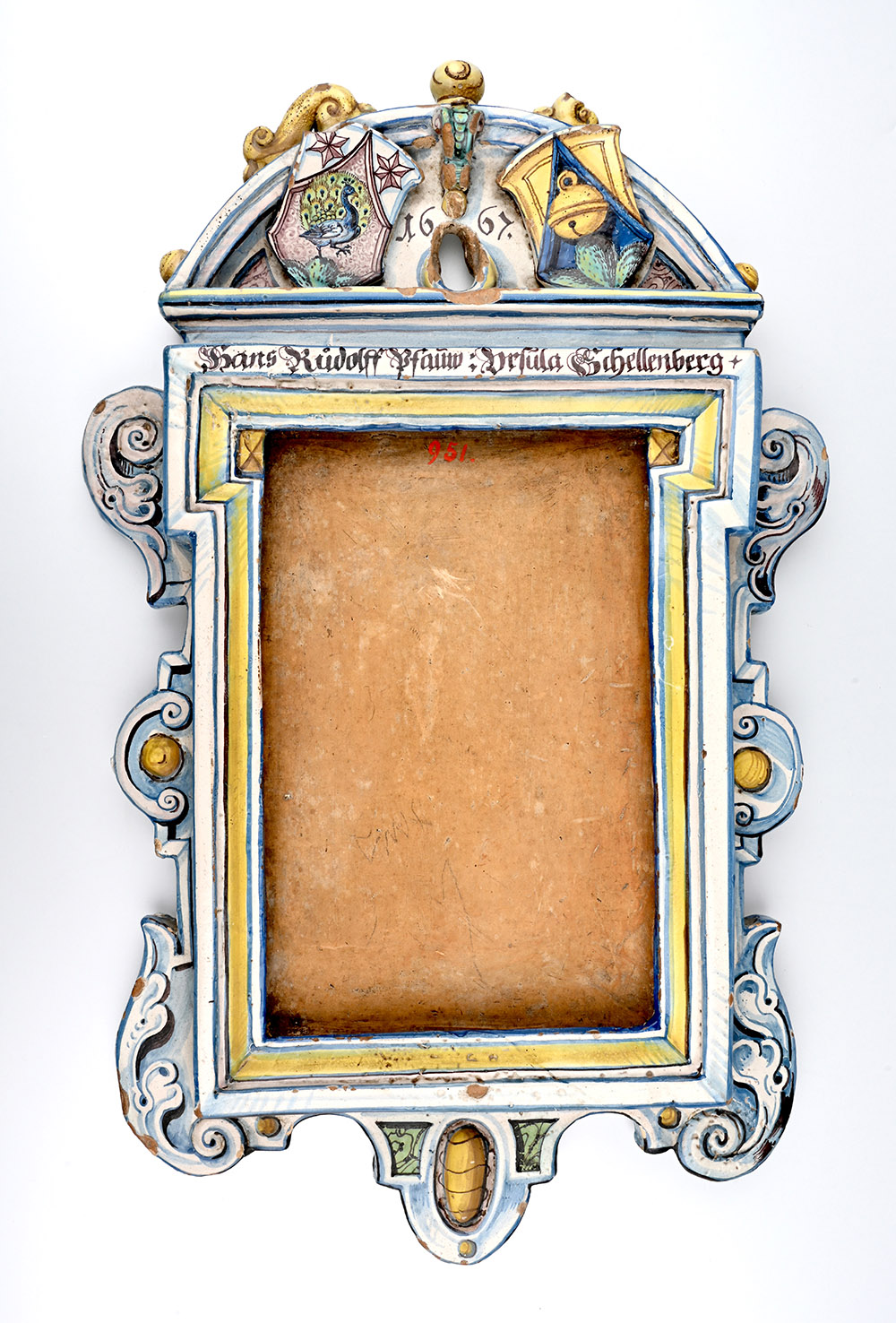

Ein Kalenderrahmen des Abraham Pfau aus dem Jahr 1662

Abb. 9 Kalenderrahmen des Abraham Pfau (1637–1691), signiert «AP» und datiert 1662. Privatbesitz Schweiz. Fotos CERAMICA CH, Andreas Heege.

Im Mai 2020 wurde in Versailles ein ungewöhnliches, singuläres Stück Winterthurer Keramik versteigert (Osenat Maison de ventes aux enchères, Sam. 23 Mai 2020 – Les Grands Siècles, Versailles, Hôtel des ventes du Château, 13, avenue de Saint-Cloud 78000 Versailles, Los Nr. 218), ein Kalenderrahmen (Abb. 9): Länge max. 53,7 cm, Breite max. noch 34,1 cm, Gesamtdicke max. 5 cm, Dicke der Grundplatte 1,6–2,1 cm. Der Rahmen trägt auf der Vorderseite eine Fayenceglasur mit polychromer Inglasurmalerei in den Farben Blau, Grün, Gelb, Manganviolett und Schwarz. Auf der weiss glasierten Rückseite sind in Blau die Konturen nachgezogen und die Initialen des Keramikers und/oder Fayencemalers «AP» (Abraham Pfau) über einem Puttenkopf angegeben. Die Basisplatte des Rahmens wurde vom Stock geschnitten, parallele Abschneidespuren sind vorhanden.

Der Ausschnitt für den Kalender wurde von Hand eingeschnitten und die Nut für die Aufnahme des Kalenders mit dem Messer vorgeschnitten, während die Materialentnahme dann vielleicht mit einer kantigen Drahtschlinge erfolgte. Anschliessend wurde der Rahmen der Fensterleibung mit Halbsäulen und Kapitellen sowie Gebälk aufgelegt sowie die Memento mori Putti halbplastisch auf das Gebälk gesetzt (nachgearbeitete Ausformungen aus Lohner Modeln? Vgl. Widmer/Stäheli 1999, 10). Löwen und Putti des Giebelfeldes wurden vollplastisch ausgeführt, das gilt wohl auch für die beiden Hähne. Die Oberfläche des übrigen Rahmens ist plastisch modelliert, der zentrale Putto des Rahmens sowie Halbkugeln sind sekundär aufgelegt. Im unteren Teil des Rahmens sind zwei Halbkugeln nach der Bemalung abgeplatzt. Seitlich der Hähne befindet sich jeweils eine aufgelegte kleine Rosette. Der Rahmen weist verschiedene ältere Beschädigungen auf: Beide Giebelspitzen und die Mittelspitze mit Putto waren abgebrochen und sind alt geklebt, ein Putto des Giebels fehlt fast vollständig, dort gibt es alte Klebespuren. Dem zweiten Putto fehlen ein Arm und ein Flügel, der Schwanz des linken Hahnes ist abgebrochen. Die Kante des Randes ist links abgestossen und mit Gips und Farbe alt ergänzt. Am unteren Rahmenrand fehlt unterhalb einer Karyatide eine hängende Lilie.

Formal erinnert die Vorderseite an ein sehr aufwendiges manieristisches Portal oder an eine mit Architekturelementen eingefasste Fensteröffnung (lichtes Mass der Öffnung 19,1 x 14,7 cm). Zwei Halbsäulen mit Kapitellen rahmen die Öffnung ein. Sie tragen das Gebälk mit einem geflügelten Puttokopf sowie darüber einen Figurenfries mit zwei Putti, die jeweils ein Stundenglas halten. Ein Putto stützt sich mit dem Arm auf einen Totenschädel. Es handelt sich erkennbar um ein «Memento mori-Motiv», das meist mit dem Spruch «Hodie mihi, cras tibi – Heute kommt der Tod für mich, morgen für dich» verknüpft ist und damit gut zu einem Kalender, der die vergehende Zeit symbolisiert, passt:

In vielfältigen Variationen seit dem 16. Jh., vgl. z.B.

- Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Inventar-Nr. Graph. Res. C: 202, https://www.bildindex.de/document/obj35022825, Stecher Michael Satler, 1576/1625;

- Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Graphische Sammlung, Inventar-Nr. HB 25647, Kapsel-Nr. 1247, https://www.bildindex.de/document/obj00120578, Stecher Hans Weigel (der Ältere), 1546/1555;

- Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Graphische Sammlung, Inventar-Nr. HB 29427, Kapsel-Nr. 1293, https://www.bildindex.de/document/obj00121004, Nachstich von: Goltzius, Hendrick, 1601/1700.

- Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Graphische Sammlung, Inventar-Nr. HB 25742, Kapsel-Nr. 1292, https://www.bildindex.de/document/obj00055128, Monogrammist W B (1584).

- Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Inventar-Nr. Graph. A1: 156,

http://diglib.hab.de/?grafik=graph-a1-156, Stecher Johann Leonhard Beil d. J., 1690.

- Sehr gut entsprechend: Pommersfelden, Schloss Weißenstein, Inventar-Nr. 140, https://www.bildindex.de/document/obj00010675.

- Ausserdem: Gabriel Rollenhagen, Nucleus emblematum selectissimorum, 1613, Emblem 50 « Hodie Mihi – Cras Tibi,»: http://diglib.hab.de/drucke/21-2-eth-2/start.htm?image=00103.

Darüber folgt ein gesprengter Volutengiebel, der von zwei stehenden Löwen gestützt wird. Dazwischen befindet sich ein weiterer nackter Putto, der nachdenklich den Kopf mit der Hand stützt. Aussen am Giebel sassen ursprünglich zwei geflügelte Putti auf weiteren Voluten. Die Halbsäulen und ihre Basen sind auf Postamenten aufgesetzt, die mit Löwenköpfen geschmückt sind und ihrerseits von Karyatiden getragen werden. Zwischen den Postamenten befinden sich vor der Fensterbrüstung Konsolen mit gelben Halbkugeln und stilisierten kleinen blauen Tulpen. Die Kugeln sind durch braune Linien in Segmente geteilt. Die Säulenschäfte sind mit langgezogenen Akanthusblättern belegt und mit schwarzem Pflanzendekor (Ähnlicher Dekor in Gold oder Blau bereits in den 1630er- und 1640er-Jahren: Wyss 1973, Abb. 14; Schnyder 1989, Kat.29–30, 38–39, 41–47, 50–51, 56, 62; Schnyder 1998, Kat. 28-30, 37). und Fruchtgehängen bemalt. Unterhalb der Fensterbrüstung befindet sich eine ovale Rollwerkkartusche mit der in Schwarz gehaltenen Datierung «MDCLXII» (1662) und darunter ein gemalter S-förmiger Schnörkel.

Die Aussenkontur des Rahmens ist sehr bewegt, geschwungen und geschweift (Schweifwerk) und in ihrem Verlauf seitlich der Säulen an zwei gespaltene Vögel (Adler?) angepasst. Die Enden werden von plastisch hervortretenden schneckenförmigen Voluten gebildet. Gelbe Halbkugeln wirken wie Köpfe von Beschlagnägeln. Seitlich des Bilderfrieses sind zwei bunte Hähne in das geschweifte Beschlagwerk integriert. Sehr ähnliche Konturen finden sich bei einer Vielzahl von Winterthurer Ofenschilden, z. B. zweien, die 1675 bzw. 1689 datiert und «AP» signiert sind (SNM HA-3254, HA-3090). Daneben begegnen identische oder ähnliche Formen auch immer wieder als gemalte Einfassungen auf Ofenkacheln von Winterthurer Hafnern bis ins späte 17. Jahrhundert. Der Zusammenhang mit Winterthur als Produktionsort wird auch deutlich, wenn man die verschiedenen Auflagen, Putti, Löwenköpfe und Hähne in Betracht zieht und mit bekannten, signierten oder zugeschriebenen Winterthurer Produkten, vor allem auch den sehr individuell gestalteten Tintengeschirren vergleicht (Wyss 1973, Abb. 13 – geflügelte Putti, Löwenmasken, Abb. 53 und 54 – gut vergleichbare Tintengeschirre; Schnyder 1989, Kat. 93 – Putto der seinen Kopf mit der Hand stützt, noch 1710!, Kat. 108A – gelbe, braun segmentierte Kugeln; Schnyder1998, Kat. 47 – Putto der seinen Kopf mit der Hand stützt, Kat. 51 – gelbe, braun segmentierte Kugeln).

Der Hersteller

Die Rückseite trägt eine wesentlich sparsamere blaue Kanteneinfassung und erneut eine Fenstereinrahmung. Der Ausschnitt für den Kalenderrahmen wurde beim späteren Einsetzen eines nicht zugehörigen Zentralbildes beschädigt (jetzt wieder rückgängig gemacht). Darunter ist ein geflügelter Putto mit einem umgehängten Halsschmuck mit Quaste gemalt, der seitlich von den Buchstaben «AP» flankiert wird. Wir dürfen wohl annehmen, dass es sich hierbei um die Signatur des Herstellers oder Malers handelt, den wir aufgrund der Datierung der Vorderseite mit Abraham Pfau (1637–1691) identifizieren können. Vermutlich wäre es zu weit gegriffen, im sehr individuell gestalteten Puttokopf ein Selbstporträt des Malers sehen zu wollen (vgl. das Selbstporträt aus dem Jahr 1660: Bellwald 1980, 338 Abb. 112).

Abraham Pfau stammt aus der bedeutendsten Winterthurer Hafnerfamilie Pfau (vgl. die Zunftlade Abb. 7). Zusammen mit seinem Bruder David II. Pfau (1644–1702) und seinen Vettern Ludwig III. (1628–1683) und Hans Heinrich III. (1642–1691) gehört er zur vierten Hafnergeneration dieser Familie (Vgl. Genealogie: Schnyder 1990, 13 bzw. Tiziani/Wild 1998, Abb. 25 mit Angaben zur Lage der Werkstätten). Mit dieser Generation endete in Winterthur die überragende Ofen- und Geschirrproduktion, die nur wenig über das Jahr 1700 hinausreicht. Sein Vater war der als Fayencemaler bekannte Spezialist David I. Pfau (1607–1670), mit dem zusammen er auch an verschiedenen Kachelöfen arbeitete. Dies kann auch durch Bodenfunde vom Grundstück Marktgasse 60 in Winterthur belegt werden, wo ein Ausschnitt ihrer Töpferei ausgegraben werden konnte. Im Alter von nur 15 Jahren baute Abraham dort zusammen mit seinem Vater im Jahr 1652 einen neuen Töpferofen (Tiziani/Wild 1998). 1663 wurde Abraham Pfau Meister. Ab spätestens 1675 hatte er eine eigene Werkstatt auf dem Grundstück Untertor 14. Sein jüngerer Bruder David II. blieb im Stammhaus an der Marktgasse 60. Als eine Art Generalunternehmer plante er zusammen mit dem Vetter Hans Heinrich III. (spezialisiert als Fayencemaler) die wichtigsten Kachelofenaufträge und wickelte diese auch ab (Tiziani/Wild 1998, 242, 245). 1690, d.h. kurz vor seinem Tod, wurde Abraham auch Schreiber des Handwerks. Von ihm sind beinahe 30 signierte Kachelöfen bekannt oder erhalten (Bellwald 1980, 338; Genealogie: Schnyder 1990, 13 bzw. Tiziani/Wild 1998, Abb. 25 mit Angaben zur Lage der Werkstätten).

Funktion und Parallelen

Fensterbrüstung, Gebälk und Halbsäulen sind so aufgelegt, dass zur ebenen Rückseite eine Nut entsteht. Von der Rückseite her konnte man in den Rahmen einen dünnen, gedruckten Jahres- oder Monatskalender oder einen dünnen «Almanach» einschieben (zu frühen gedruckten Kalendern und Almanachen (z. B. der Hinkende Bote, erscheinend ab 1677) siehe: Historisches Lexikon der Schweiz, Online-Version: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/011207/2001-06-05/) Die Nut zwischen aufgelegter Vorder- und flacher Rückseite ist allseits 1,0–1,2 cm tief und 0,8–0,9 cm hoch. Sie würde also die Aufnahme eines maximal 0,8 cm dicken, etwas flexiblen Papierobjektes erlauben (Vgl. Wyss 1973, Abb. 59). Im gesprengten Giebel befindet sich ein Loch für die Aufhängung, welches belegt, dass solche Kalenderrahmen funktional wohl dem repräsentativen Stubenschmuck zuzurechnen sind.

Keramische Kalenderrahmen sind jedoch, verglichen mit hölzernen, geschnitzten Exemplaren (Beispiele: Creux 1970, 159 Abb. 4. SNM: AG-10120 – von 1642; LM-5260 – von 1689; AG-9008 – 1600–1700) grosse Seltenheiten. Robert L. Wyss kannte bis 1973 nur zwei weitere vergleichbare Keramikrahmen mit Fayenceglasur aus Winterthur (Wyss 1973, 44). Das SNM verwahrt nur einen weiteren grün glasierten, keramischen Kalenderrahmen mit Reliefauflagen, der wohl in dieselbe Zeit gehört (SNM IN-101.47, L. 40,0 cm, Br. 22,8 cm, Dicke max. 5,0 cm, seitlicher Einschub des Kalenders).

Abb. 10 Kalenderrahmen, möglicherweise eine Arbeit von Hans Heinrich III. Pfau (1642–1719), datiert 1667 und rückseitig sekundär eingeritzte Initialen «HP». Rahmen im Besitz des Historischen Vereins Winterthur (HVW 99). Fotos CERAMICA CH, Andreas Heege.

Ein Rahmen wurde für Hans Rudolf Pfau und dessen Ehefrau Ursula Schellenberg im Jahr 1667 angefertigt (Abb. 10; Museum Lindengut Winterthur HVW 99 , früher HAV 951). Rückseitig sind als Signatur nach dem Brand die ligierten Initialen «HP» eingeritzt, was Wyss 1973 dazu veranlasste, diese Arbeit Hans Heinrich III. Pfau (1642–1719), dem Bruder von Hans Rudolf Pfau und dem Vetter des Töpfers Abraham Pfau zuzuweisen (Wyss 1973, 44). Der Rahmen hat die Abmessungen L. 39,0 cm, Br. max. 24,0 cm und Dicke max. 3,3 cm.

Das lichte Mass für den Kalenderausschnitt beträgt 12,1 cm x 18,8 cm. Er weist einen seitlichen Kalendereinschub auf, der konstruktiv also von dem älteren Rahmen des Abraham Pfau abweicht. Die Basisplatte des Kalenderrahmens wurde vom Stock geschnitten. Die Blattstärke beträgt 1,25 cm. Der eigentliche Kalenderrahmen wurde aufgesetzt und ist eher schlicht gehalten, während der Rand der Basisplatte ebenfalls ein ausgeprägtes Schweifwerk aufweist. Den Giebel schmücken die Wappen des Ehepaares und die Datierung 1667. Zwei Voluten, von denen eine abgebrochen ist, bilden neben einer gelben (goldenen) Kugel den Giebelabschluss. Die Aufhängung des Kalenders ist stark nach oben ausgeweitet, als habe man den Rahmen sehr oft von seinem Platz an der Wand abgenommen und wieder aufgehängt, z. B. um die Kalenderseiten umzublättern.

Abb. 11 Giebel mit den Wappen von Hans Rudolf Pfau und dessen Ehefrau Ursula Schellenberg, datiert 1667. Foto CERAMICA CH, Andreas Heege.

Die Farbigkeit der Inglasurmalerei des Kalenderrahmens ist verglichen mit dem des Jahres 1662 eher etwas zurückhaltender. Der Pfau im Familienwappen ist sehr schön und detailreich ausgeführt (Abb. 11).

Abb. 12 Kalenderrahmen, eine Arbeit von Hans Heinrich III. Pfau (1642–1719). Rahmen im Besitz des Schweizerischen Nationalmuseums Zürich (SNM LM-29282), hergestellt für «Hans Heinrich Escher, dieser Zeit Landtvogt zu Kyburg» (1626–1710) und seine Ehefrau «Fr. Regula Weerdmüllerin» (1625–1698), datiert 1673. Fotos Schweizerisches Nationalmuseum Zürich, Jörg Brandt.

Der dritte bekannte Rahmen (Abb. 12) entstand im Jahr 1673 und wurde ebenfalls von Hans Heinrich III. Pfau (1642–1719) bemalt und «HP» signiert (SNM LM-29282. Erstmals publiziert im Jahresbericht des Schweizerischen Landesmuseums 68–69, 1959–1960, 18–19 und Abb. 39. Herkunft aus dem Antiquitätenhandel, Segal, Basel). Seine Masse betragen 53,0 x 39,0 cm x 6 cm (H. x Br. x D.). Im Gegensatz zu den vorhergehenden Kalenderrahmen ist in diesem Fall auf der Rückseite ein Holzrahmen aufgedübelt, in den man einen Kalender von maximal 14,3 cm x 20 cm Seitenlänge einlegen konnte. Die sichtbare Kalenderfläche auf der Vorderseite betrug ca. 13,0 cm x 18,2 cm. Wappen und Inschrift erlauben eine Zuweisung an «Hans Heinrich Escher, dieser Zeit Landtvogt zu Kyburg» (Hans Heinrich Escher vom Glas, 1626–1710) und seine Ehefrau «Fr. Regula Weerdmüllerin» (Regula Werdmüller, 1625–1698). Hans Heinrich Escher, war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten seiner Zeit und ab 1678 bis zu seinem Tod Bürgermeister in Zürich. Seine Mutter, Cleophea Künzli, war Tochter des Winterthurer Schultheissen Hans Heinrich Künzli (Siehe Stichwort im Historischen Lexikon der Schweiz, Online-Version). Es überrascht nicht, dass wir ein Winterthurer Spitzenprodukt aus der Hafnerfamilie Pfau in einer solchen Familie antreffen.

Beim momentanen Stand der Forschung ist der Rahmen von Abraham Pfau, ein Jahr vor seiner Meisterwerdung im Jahr 1662, wohl in der Werkstatt seines Vaters David I. Pfau an der Marktgasse 60 in Winterthur entstanden und von ihm bemalt worden. Es ist bislang der älteste Rahmen, den wir aus Winterthur kennen und eines der absoluten Spitzenstücke schweizerischer Hafnerkunst.

Zwei Scherzgefässe

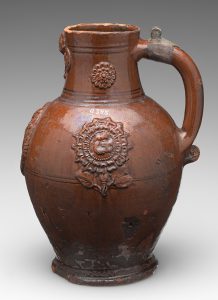

Scherzgefässe, die auch als Scherztrinkgefässe, Vexiergefässe oder Trinkspiele bezeichnet werden (Englisch puzzle jug, Französisch pot trompeur oder pichet trompeur, niederländisch fopkan), sind eine spätmittelalterliche «Erfindung». Seit dem 15. Jahrhundert lassen sich in der Steinzeugroduktion von Siegburg bei Bonn in Nordrhein-Westfalen (Deutschland) bzw. der Region Raeren/Aachen Kannen mit durchbrochenem Hals nachweisen, bei denen man nur dann aus einem Ansaugstutzen am Rand trinken konnte, wenn man ein verstecktes Loch im Henkel zuhielt. Der Henkel war als Röhre ausgebildet und knapp über dem Boden zum Gefässinneren hin offen (Klinge 1972, Kat. 152–156; Roehmer 2014, 63; Mennicken 2009, 414-415 Kat. 254; Mennicken 2013, 122 Abb. 308-315; auch: RijksmuseumAmsterdam Inv. BK-NM-9721). Angesichts der Siegburger und Raerener Vorbilder verblüfft es nicht, dass sich dann auch in Köln/Frechen oder dem deutschen Westerwald Scherzgefässe finden, die im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert nach demselben Funktionsprinzip hergestellt wurden (Reineking-von Bock 1986, 249 Kat. 312, 280 Kat. 377; Mennicken 2009, 416-417 Kat. 255; Roehmer 2014, 220, 224; Strauss/Aichele 1992, 72 Kat. 64. Scherzgefässe Westerwälder Art auch: MuseumRotterdam Inv. 14199, RijksmuseumAmsterdam Inv. BK-NM-10096 und BK-NM-10094). Nach dieser Zeit war dieses in Mitteleuropa überall bekannt und es entstanden sowohl auf dem Kontinent als auch in England bis in die heutige Zeit Scherzgefässe in Porzellan, Fayence, Steinzeug, Steingut oder Irdenware Eine umfassendere Sammlung zu dieser Art Scherzgefässen scheint es derzeit nicht zu geben. Basierend auf dem Bestand des Österreichischen Museums für Volkskunde bislang: Peschel-Wacha 2007. Vgl. auch: Richter 2012, Abb. 19,5 (Steinzeug der Ennoch Wood collection, Dresden Kunstgewerbemuseum Inv. 38816, datiert 1738).

Es ist also nicht verwunderlich, wenn es auch unter den in der Schweiz hergestellten Keramiken, selten Scherzgefässe der beschriebenen Form gibt (vgl. auch: Blaettler/Ducret/Schnyder 2013, 52–53 Pl. 5 (von 1774). Formal abweichende Humpen/Scherzgefässe gibt es aus der Produktion von Langnau im Emmental: Heege/Kistler 2017a, 608–609). Das älteste datierte Stück gehört zu der auflagenverzierten Variante der sog. «dünnglasierten Fayence» und ist inschriftlich in das Jahr 1666 datiert (Victoria&Albert-Museum, London, Inv. 3060-1853: http://collections.vam.ac.uk/item/O160006/puzzle-jug-unknown/. Zu dieser charakteristischen Warenart der Deutschschweiz vgl. Frey 2015, 221–248). Es handelt sich um eine kugelbauchige Kanne.

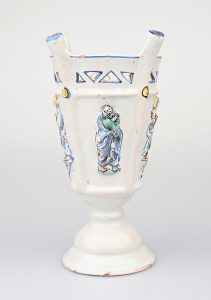

Abb. 13 Winterthurer Scherzgefäss, Fayence mit Inglasurmalerei und Spiralrankendekoration. Privatbesitz Schweiz. Fotos CERAMICA CH, Andreas Heege.

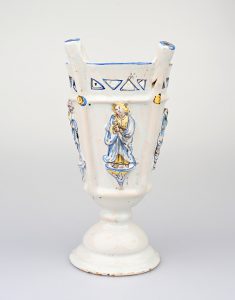

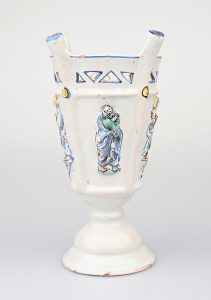

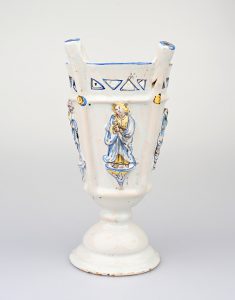

Aus Winterthur sind dagegen zwei abweichende Formen überliefert. Zum einen handelt es sich um leicht konische Humpen (Abb. 13) und zum anderen um ein becherartiges Gefäss auf hohem Fuss (vgl. Abb. 18).

Der vorliegende Humpen (Abb. 13 und 14; Rdm. 6,8 cm, H. 13,5 cm, Gesamt-H. mit Zinndeckel 18,0 cm) wurde mit einer Fayenceglasur versehen und trägt eine Inglasurmalerei in den Farben Gelb, Blau, Manganviolett, Blaugrün und Schwarz. Er hat einen flachen Standboden und ein schräg ausgeschnittenes Halsfeld. Unterhalb des Randes verläuft eine wulstartige Verdickung an der sowohl der hohle Henkel als auch ein Ansaugstutzen ansetzen.

Abb. 14 Winterthurer Scherzgefäss, Einblick in das Innere, knapp über dem Boden ist die Wandlochung für den hohlen Henkel erkennbar. Privatbesitz Schweiz. Foto CERAMICA CH, Andreas Heege.

Der Henkel hat unten innen im Gefäss ein Ansaugloch (Abb. 14). Wenn man mit dem Daumen ein Loch auf der Unterseite des Henkels zuhält, kann man via Ansaugstutzen aus dem Humpen trinken. Für den Dekor wurde der in Winterthur im ganzen 17. Jahrhundert übliche florale Spiralrankendekor verwendet (Wyss 1973, 20–21, 36–37; Schnyder 1989, Kat. 111-114; Heege/Kistler 2017b, 86–92).

Abb. 15 Winterthurer Scherzgefäss, Fitzwilliam-Museum Cambridge (FWMC Inv. C.2973-1928). Fotos Fitzwilliam-Museum Cambridge.

Nahezu identisch ist ein weiterer, undatierter Winterthurer Scherzgefässhumpen mit Fayenceglasur und Inglasurmalerei dekoriert, der sich heute im Fitzwilliam-Museum in Cambridge befindet (Abb. 15, Höhe 15 cm, Bodendm. 10,5 cm, grösste Breite inkl. Henkel 15,5 cm; FWMC Inv. C.2973-1928). Ein dritter, ebenfalls undatierter Humpen dieser Art wurde 1996 im Münchner Antiquitätenhandel verkauft, sein heutiger Verbleib ist unbekannt (Peter Vogt, Antiquitäten im Rathaus, München, Fayence und Steinzeug aus Vier Jahrhunderten, Jubiläumskatalog Zehn Jahre Kunsthandel, 1996, Angebots-Nr. 110). Auf diesem Wege lässt sich also kein genauerer Datierungsanhaltspunkt gewinnen.

Abb. 16 Winterthurer Scherzgefäss, Fayence mit Inglasurmalerei, datiert 1668, Spruch «Ich hab an euch Gedacht und hab euch ein kram von Winterthur Gebracht», Schweizerisches Nationalmuseum Zürich (SNM LM-19780). Fotos Schweizerisches Nationalmuseum Zürich, Jörg Brandt.

Anders sieht es bei einem Fayence-Scherzgefäss aus dem Schweizerischen Nationalmuseum aus (Abb. 16, H. 13,5 cm, mit Zinndeckel 16,0 cm; Wyss 1973, Abb. 22 , SNM LM-19780). Statt des Spiralrankendekors trägt es ein Allianzwappen und ist 1668 datiert. Das Wappen der Ehefrau «M.N.» kann der Familie Nötzli von Zürich zugeordnet werden, während das Wappen des Ehemannes «T.ST» zurzeit nicht aufgelöst werden kann. Erfreulicherweise ist das Gefäss zusätzlich mit dem seit dem ersten Viertel des 17. Jahrhunderts bekannten Spruch beschriftet «Ich hab an euch Gedacht und hab euch ein kram von Winterthur Gebracht» (Wyss 1973, 20 und Abb. 23; ausserdem Lithberg 1932, Taf. 336,A.). Einen besseren Herkunftsnachweis kann man sich wohl kaum vorstellen.

Abb. 17 Winterthurer Scherzgefäss, Fayence mit Inglasurmalerei. Schweizerisches Nationalmuseum Zürich (SNM HA-3026). Fotos Schweizerisches Nationalmuseum Zürich, Jörg Brandt.

Vermutlich hat die Datierung 1668 dazu geführt, dass auch ein weiteres undatiertes Scherzgefäss aus dem Schweizerischen Nationalmuseum, das mit altertümlicher anmutenden Voluten bzw. Rollwerk verziert ist (Abb. 17; H. 13,3 cm, mit Zinndeckel 16,3 cm), in die Zeit um 1660 eingeordnet und Hans Heinrich II. Pfau (1598–1673) zugeschrieben wurde (SNM HA-3026; Schnyder 1989, Kat. 91; Schnyder 1998, Kat. 33). Ob das so zutrifft, könnte erst eine vertiefte stilistische Analyse eines umfangreicheren Bestandes Winterthurer Keramik zeigen.

Abb. 18 Winterthurer Scherzgefäss, Fayence mit Inglasurmalerei und Reliefauflagen. Privatbesitz Schweiz. Fotos CERAMICA CH, Andreas Heege.

Der zweite hier vorzustellende Scherzgefässtyp ist bislang singulär (Abb. 18, Rdm. 10,0 cm, H. max. 13,5 cm; Herkunft: Peter Vogt, Antiquitäten im Rathaus, München, Fayence und Steinzeug aus Vier Jahrhunderten, Jubiläumskatalog Zehn Jahre Kunsthandel, 1996, Angebots-Nr. 109). Auch dieses Stück trägt eine Fayenceglasur mit Inglasurmalerei in Gelb, Blau, Manganviolett und Blaugrün. Die konische Kuppa sitzt mit einem Schaftring auf einem hohlen, hohen, profilierten Pokalfuss. Aussen sind horizontale Wulste mitgedreht und vier vertikale, oberseitig offene Röhren (Ansaugstutzen) angesetzt. Die durch die Röhren gebildeten vier hochrechteckigen Felder sind abwechselnd mit Figuren in halbplastischem Relief auf einem dreieckigen Podest belegt. Der darüber folgende Rand ist, wie bei Scherzgefässen üblich, ausgeschnitten.

Seitlich einer vertikalen Röhre sind zwei runde Löcher eingestochen und man könnte analog zu den sonstigen Scherzgefässen meinen, man müsse diese zuhalten, um trinken zu können. Dem ist jedoch nicht so. Ein Blick ins Innere des Gefässes offenbart, dass der Trick allein darin besteht, zu wissen, welche der vier Röhren eine Verbindung zum Inneren der Kuppa hat. In diesem Fall muss man kein Loch zuhalten.

Aufgrund der Art der Bemalung und des aufgelegten Reliefdekors kann kein Zweifel daran bestehen, dass wir es auch in diesem Fall mit einem Winterthurer Gefäss zu tun haben. Allerdings bleibt die Datierung mangels exakt datierter Form- und Dekorparallelen (Ähnlich Wyss 1973, Farbtafel VIII, SNM HA-3033) eher unscharf. Es kann angenommen werden, dass es in der Mitte oder zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts entstand.

Zusammenfassung

Tintengeschirre, Kalenderrahmen und Scherzgefässe zeigen in ihrer Schönheit, Qualität und Einzigartigkeit eindrucksvoll das keramische Leistungspotential der Winterthurer Hafner Graf und Pfau im 17. Jahrhundert. Qualitätvollere und schönere Keramiken lassen sich in der Schweiz in dieser Zeit nicht finden. Nicht nur grossartige Kachelöfen verliessen die Werkstätten und begründeten den weitreichenden Ruhm des Winterthurer Hafnerhandwerks sondern auch Einzelanfertigungen und keramische Sonderformen, die sowohl für die eigene Familie als auch für hochrangige Personen im Winterthurer und Zürcher Umfeld gefertigt wurden. Während die Tintengeschirre und Kalenderrahmen einzelnen Winterthurer Hafnern oder Werkstätten zugeordnet werden können, ist dies bei den etwas häufigeren Scherzgefässen nicht der Fall. An ihrer Entstehung in Winterthur besteht jedoch kein Zweifel.

Eine korrekte Beurteilung der Winterthurer Produktion im Vergleich mit der sonstigen Keramiklandschaft der Schweiz würde eigentlich eine umfassendere Dokumentation aller bekannten Winterthurer Keramiken in Museen und Privatsammlungen der Schweiz und Europas verlangen. Leider fehlt eine solche Studie bis heute und die wichtigsten Sammlungen zur Winterthurer Keramik werden nicht mehr öffentlich ausgestellt. Vielleicht kann der vorliegende Aufsatz ein Stimulus sein, sich wieder intensiver mit diesem Thema zu beschäftigen und die vergessenen Winterthurer «Schätze» ihrem «Magazinschlaf» zu entreissen. Sollten in weiteren Sammlungen identische Tintengeschirre, Kalenderrahmen oder Scherzgefässe unveröffentlicht schlummern, so wäre der Autor für Hinweise sehr dankbar.

Winterthurer Keramik in öffentlichen Sammlungen

Winterthurer Keramik im Schweizerischen Nationalmuseum in Zürich

Winterthurer Keramik im Victoria&Albert-Museum in London

Winterthurer Keramik im Fitzwilliam-Museum in Cambridge (momentan nicht erreichbar)

Winterthurer Keramik im Metropolitan Museum New York

Winterthurer Keramik im Musée Ariana Genf

Bibliographie:

Angst, Heinrich (1987): Einige Bemerkungen über die Winterthurer Hafnerei. In: Jahresbericht des Schweizerischen Landesmuseums 6, 95–101.

Bearth, Marcel/Bellwald, Waltraut/Betschart, Andres u.a. (2007): Vom Bronzebeil zur WC-Schüssel. 50 Jahre Museum Lindengut Winterthur. Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur 338, Winterthur.

Bellwald, Ueli (1980): Winterthurer Kachelöfen. Von den Anfängen des Handwerks bis zum Niedergang im 18. Jahrhundert. Bern.

Blaettler, Roland/Ducret, Peter/Schnyder, Rudolf (2013): CERAMICA CH I: Neuchâtel (Inventaire national de la céramique dans les collections publiques suisses, 1500–1950). Sulgen.

Bourgarel, Gilles (2013): Les premiers témoignages de productions stannifères en Suisse et dans le canton de Fribourg (XVe-XVIIe siècles), in: Marino Maggetti/Denis Morin/Georges Rech, Deuxième table ronde franco-suisse. Faïences et Faïenceries de l’arc jurassien et ses marges, procédés techniques et décors. L’Apport des sources et de l’archéologie, Fribourg 2013, 59-90.

Brunner, Thomas (1999): Die Renaissance in der Stube, Innerschweizer Hafner und Ofenkeramik im ausgehenden 16. Jahrhundert, in: Kunst und Architektur in der Schweiz 50, 1999, 33-41.

Creux, René (1970): Volkskunst in der Schweiz, Paudex.

Faccani, Guido (1994): Ein Fundkomplex mit Terminus ante quem von 1501 vom Waaghaus (Marktgasse 25). In: Berichte der Zürcher Denkmalpflege 12/1, 1994, 228–250.

Frascoli, Lotti (1997): Handwerker- und Kaufmannshaushalte im frühneuzeitlichen Winterthur. Untersuchungen zu vier Liegenschaften in der Altstadt (Monographien der Kantonsarchäologie Zürich 29), Zürich/Egg 1997.

Frascoli, Lotti (2000): Töpferei-, Glaserei- und Schmiedeabfall der Jahrzehnte um 1500 aus dem Stadtgraben von Winterthur, in: Berichte der Kantonsarchäologie Zürich 15, 2000, 247-284.

Frascoli, Lotti (2004): Keramikentwicklung im Gebiet der Stadt Winterthur vom 14. -20. Jahrhundert: Ein erster Überblick, in: Berichte der Kantonsarchäologie Zürich 18, 2004, 127-218.

Frei, Karl (1928): Zur Geschichte der Winterthurer Ofenmalerei. In: Gewerbemuseum Winterthur (Hrsg.), Führer durch die Eröffnungsausstellung am Kirchplatz, September/Oktober 1928. Winterthur, 57–78.

Frei, Karl (1929): Handwerksaltertümer der Winterthurer Hafner. In: Jahresbericht des Schweizerischen Landesmuseums 38, 84–111.

Frei, Karl (1937): Ein Porträt des Winterthurer Hafners Hans Heinrich Pfau. In: Jahresbericht des Schweizerischen Landesmuseums, 46, 96–112.

Frei, Karl (1951): Ein Scherztrinkgefäss des Winterthurer Hafners Ludwig I Pfau und andere Arbeiten seiner Werkstatt. In: Jahresbericht des Schweizerischen Landesmuseums 60, 1951, 65–73.

Frey, Jonathan (2015): Court, Pâturage de l’Envers. Une verrerie forestière jurassienne du début du 18e siècle. Band 3: Die Kühl- und Haushaltskeramik, Bern.

Früh, Margrit (1981): Winterthurer Kachelöfen für Rathäuser. In: Keramik-Freunde der Schweiz, Mitteilungsblatt Nr. 95, 1981, 3–147.

Früh, Margrit (2014): Biblische Bilder an schweizerischen Kachelöfen. Eine keramische Bilderbibel. In: Keramik-Freunde der Schweiz, Mitteilungsblatt Nr. 128, 2014, 1–159.

Hafner, Albert (1876): Das Hafnerhandwerk und die alten Oefen in Winterthur. In: Neujahrs-Blatt von der Stadtbibliothek Winterthur 213.

Hafner, Albert (1877): Die alten Öfen in Winterthur und Umgebung. In: Neujahrs-Blatt von der Stadtbibliothek Winterthur 214.

Heege, Andreas (2010): Hohenklingen ob Stein am Rhein, Bd. 2: Burg, Hochwacht, Kuranstalt. Forschungen zur materiellen Kultur vom 12. bis zum 20. Jahrhundert (Schaffhauser Archäologie 9), Schaffhausen 2010.

Heege, Andreas (2011): Langenthal, St. Urbanstrasse 40–44. Die Hafnerei Staub und ihre Werkstatt. In: Archäologie Bern/Archéologie bernoise. Jahrbuch des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern, 2011, 209–287.

Heege, Andreas (2012): Dekortechniken auf Ofenkeramik, in: Eva Roth Heege, Ofenkeramik und Kachelofen. Typologie, Terminologie und Rekonstruktion im deutschsprachigen Raum (CH, D, A, FL) mit einem Glossar in siebzehn Sprachen (Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 39), Basel 2012, 68-99.

Heege, Andreas/Kistler, Andreas (2017a): Keramik aus Langnau. Zur Geschichte der bedeutendsten Landhafnerei im Kanton Bern. Schriften des Bernischen Historischen Museums 13. Bern.

Heege, Andreas/Kistler, Andreas (2017b): Poteries décorées de Suisse alémanique, 17e-19e siècles – Collections du Musée Ariana, Genève – Keramik der Deutschschweiz, 17.-19. Jahrhundert – Die Sammlung des Musée Ariana, Genf, Mailand.

Homberger, Valentin/Zubler, Kurt (2010): Mittelalterliche und neuzeitliche Keramik der Region Schaffhausen. Typologie, Seriation und Materialvorlage. Beiträge zur Schaffhauser Archäologie 3. Schaffhausen.

Jäggi, Carola/Meyer, Hans-Rudolf/Windler, Renata (1993): Die Stadtkirche St. Laurentius in Winterthur. Zürcher Denkmalpflege, Archäologische Monographien 14. Egg/Zürich.

Klinge, Ekkart (1972): Siegburger Steinzeug. Kataloge des Hetjensmuseums Düsseldorf. Düsseldorf.

Kraft, Sibyl (2013): Die Stadtkirche Winterthur. Schweizerische Kunstführer Serie 93, Nr. 924. Bern.

Lehmann, Peter (1992): Zwei Töpferöfen in der Winterthurer Altstadt. Berichte der Zürcher Denkmalpflege. Archäologische Monographien 12. Egg.

Lithberg, Nils (1932): Schloss Hallwil Bd. 3. Die Funde, Stockholm.

Matthes, Wolf (2018): Zwei handschriftliche Rezeptbüchlein aus Winterthur für Fayencefarben und –glasuren aus der Mitte des 18. Jahrhunderts – In Memoriam Ernst Fehr 1927-2010, in: Harald Stadler/Lisa Obijes, Keramik zwischen Werbung, Propaganda und praktischem Gebrauch. Beiträge vom 50. Internationalen Symposium für Keramikforschung in Innsbruck 2017 (Nearchos 23), Innsbruck 2018, 139-157.

Matter, Annamaria (2000): Keramikentwicklung in Winterthur vom 12. Jh. bis um 1400. Sechs Kellerverfüllungen aus der Altstadt. In: Archäologie im Kanton Zürich 1997–1998. Berichte der Kantonsarchäologie Zürich 15, 183–245.

Matter, Annamaria/Tiziani Andrea (2009): Siedlungsentwicklung an der Marktgasse in Winterthur vom Hochmittelalter bis zur Neuzeit. Zürcher Archäologie 27. Zürich/Egg.

Mennicken, Ralph (2009): Schätze aus Raerener Erde. Katalog des Raerener Steinzeugs aus dem Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum Düsseldorf. Raeren.

Mennicken, Ralph (2013): Raerener Steinzeug – Europäisches Kulturerbe. Raeren.

Messerli Bolliger, Barbara E. (1989): Arbeiten der Hafnerei Keiser für den Gründungsbau des Schweizerischen Landesmuseums in Zürich, in: Zuger Neujahrsblatt, 1989, 65-84.

Peschel-Wacha, Claudia (2007): «Sauf wonnst konnst». Das Rätsel um die Vexierkrüge. In: Harzenetter, Markus/Isenberg, Gabriele (Hrsg.), Keramik auf Sonderwegen. 37. Internationales Hafnerei-Symposium, Herne 19. bis 25. September 2004. Denkmalpflege und Forschung in Westfalen 44. Mainz, 41–52.

Reineking-von Bock, Gisela (1986): Steinzeug. Kataloge des Kunstgewerbemuseums Köln 4. Köln.

Roehmer, Marion (2014): Formenkosmos Siegburger Steinzeug. Die Sammlung im Hetjens-Museum. Düsseldorf.

Roth, Eva (1999): Ein bernischer Fayence-Kachelofen aus dem Jahr 1518, in: Kunst und Architektur 50, 1999, 22-32.

Roth Heege, Eva/Thierrin-Michael, Gisela (2016): Oberaltstadt 3/4, eine Töpferei des 16. Jahrhunderts und die Geschichte der Häuser, in: Eva Roth Heege, Archäologie der Stadt Zug, Band 2. Kunstgeschichte und Archäologie im Kanton Zug 8.2. Zug, 10–154.

Schneider, Hugo/Kneuss, Paul (1983): Zinn. Die Zinngiesser der Schweiz und ihre Marken. Olten/Freiburg i. Br.

Schnyder, Rudolf (1989): Winterthurer Keramik. Winterthur.

Schnyder, Rudolf / Felber, Friederike / Keller, Rolf u.a. (1997): Die Entdeckung der Stile. Die Hafnerei Keiser in Zug 1856-1938. Ausstellung vom 10. November 1996 bis 1. Juni 1997, Museum in der Burg Zug, in: Keramik-Freunde der Schweiz Mitteilungsblatt 109/110, 1997, 7-57.

Strauss, Konrad/Aichele, Frieder (1992): Steinzeug. Battenberg Antiquitäten-Kataloge. Augsburg.

Tiziani, Andrea / Wild, Werner (1998): Die frühneuzeitliche Hafnerei der Familie Pfau an der Marktgasse 60 in Winterthur. In: Archäologie im Kanton Zürich 1995–1996. Berichte der Kantonsarchäologie Zürich 14, 1998, 225–264.

Widmer, Hans Peter / Stäheli, Cornelia (1999), Schaffhauser Tonmodel. Kleinkunst aus der Bossierer-Werkstatt Stüdlin in Lohn, Schaffhausen.

Wyss, Robert L. (1956), Ein Tintengeschirr aus Winterthurer Fayence in Form eines Kirchenmodelles. In: Keramikfreunde der Schweiz, Mitteilungsblatt 34, 1956, 22–24.

Wyss, Robert L. (1973), Winterthurer Keramik. Hafnerware aus dem 17. Jahrhundert. Schweizer Heimatbücher 169–172. Bern.

Ziffer, Alfred (2005): Malerei und Feuerkunst. Fayencen der Sammlung Neuner. Wolfratshausen.

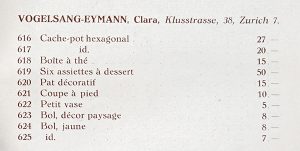

Clara hatte zwei Schwestern. Von diesen war

Clara hatte zwei Schwestern. Von diesen war