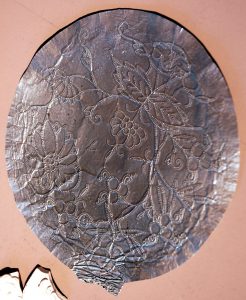

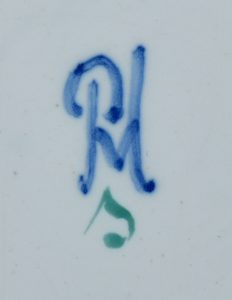

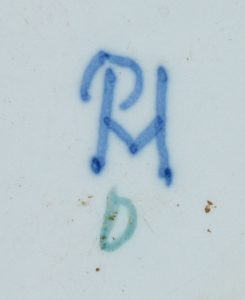

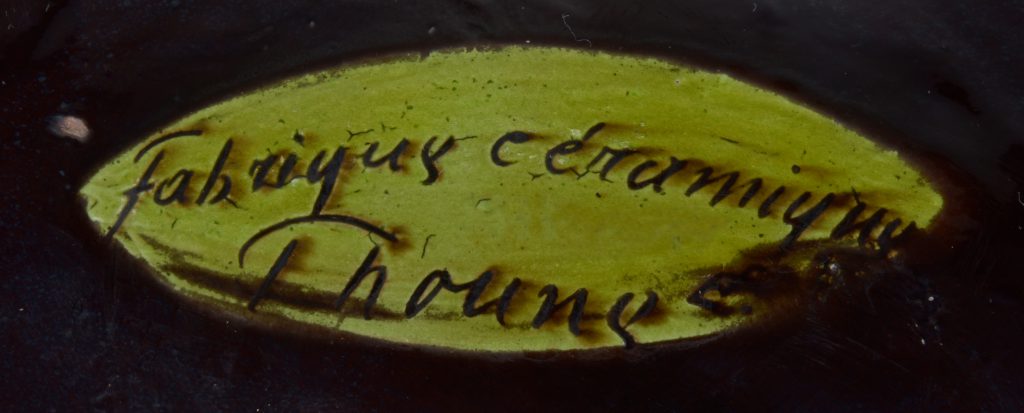

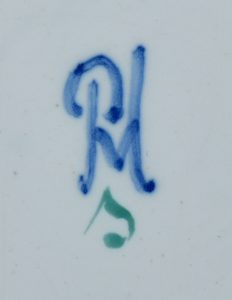

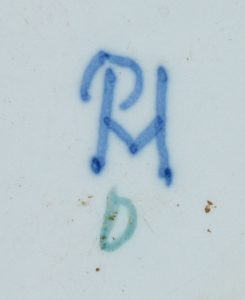

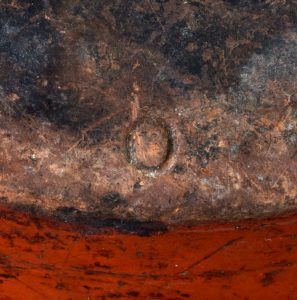

Herstellermarke (Pinselmarke) der bündnerischen Keramikerin Annina Vital, Chur

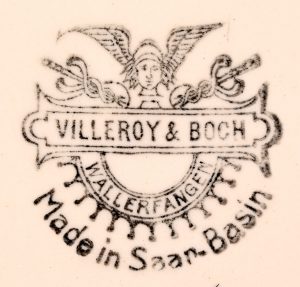

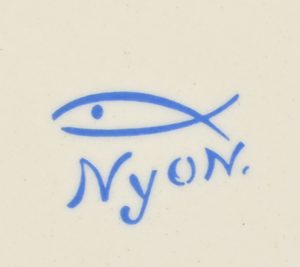

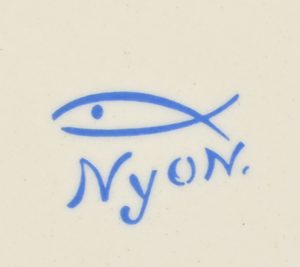

Marken (Fabrikmarken, Herstellermarken) sind primär Zeichen zur eindeutigen Kennzeichnung des Herstellers, der Manufaktur oder Fabrik. Marken sind meist ein Zeichen für eine hochqualitätvolle bzw. eine industrielle Produktion, in Europa auch für eine junge Zeitstellung (18. bis 20. Jahrhundert) des Keramikobjektes. Marken kommen bei allen Keramikgattungen oder Waren vor (Irdenware, Fayence, Steingut, Steinzeug und Porzellan).

Die Marken können sehr unterschiedlich gestaltet sein:

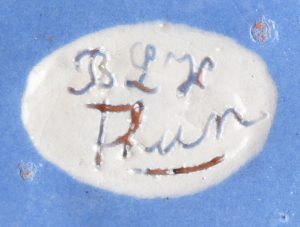

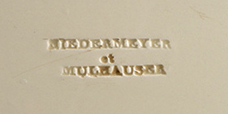

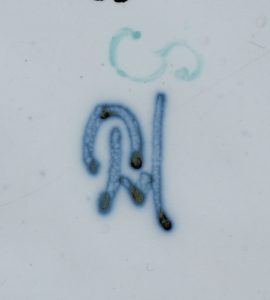

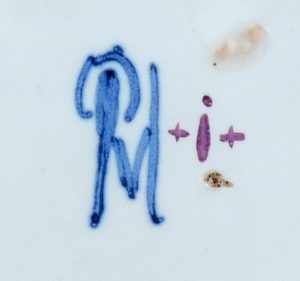

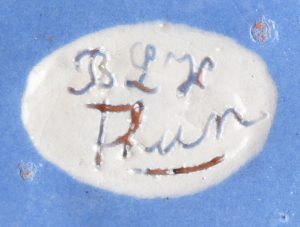

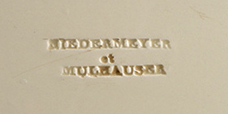

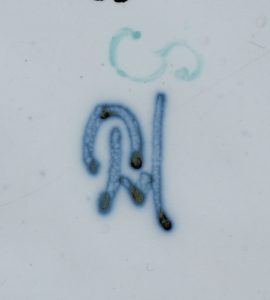

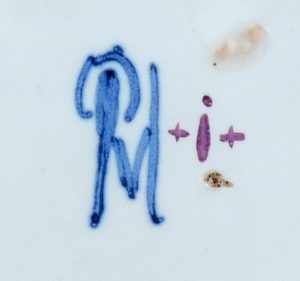

– Pinselmarke (gemalte Marke), gemalt mit dem Pinsel, oft handelt es sich um Buchstaben, Namen, Symbole oder Wappen.

– Malhornmarke, gemalte Marke, gemalt mit dem Malhorn (Schlickermalerei), mit dem meist auch die Verzierung des Objektes hergestellt wurde.

– Ritzmarke, direkt in den weichen Ton oder in ein Farbfeld geritzt.

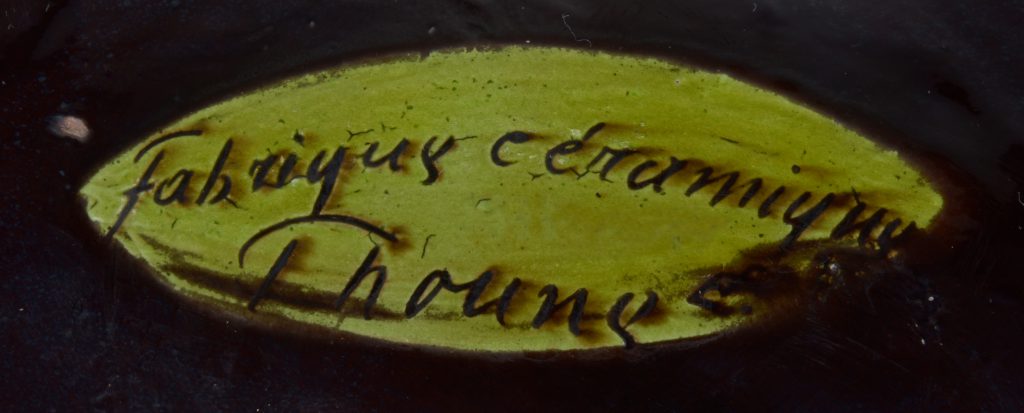

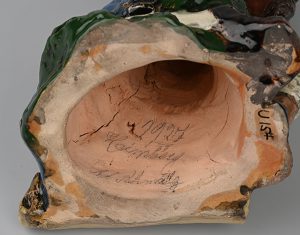

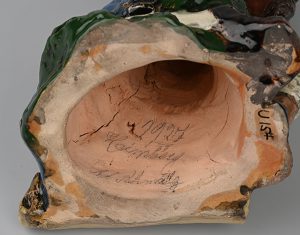

– Bleistiftmarke, mit einem Bleistift (oder Rötelstift)auf den gebrannten Scherben, meist den Boden oder die Innenseite von Figuren geschrieben; öfters auch keine Herstellermarke sondern Preisnotiz.

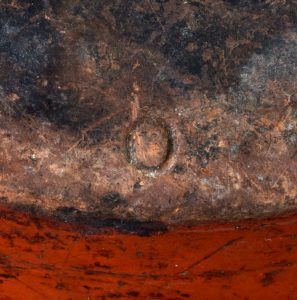

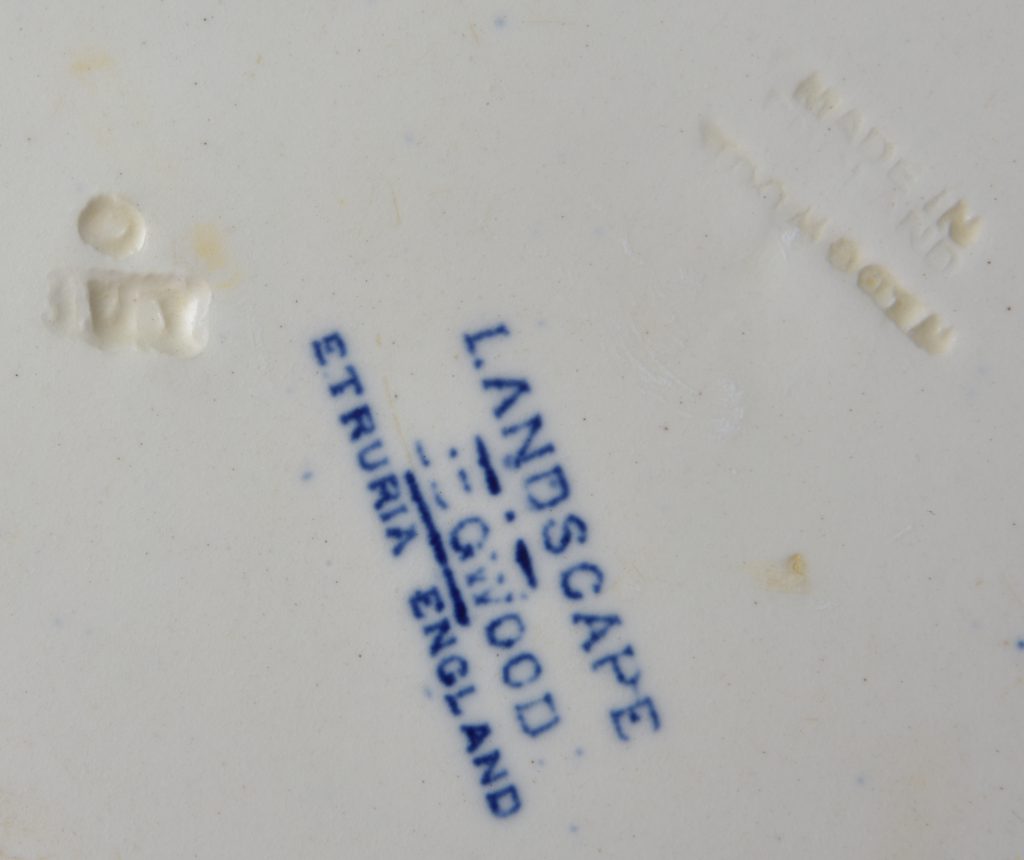

– Blindmarke (auch Pressmarke), mit einem Gerät eingestempelt, eingedrückt, eingepresst. Zu den Blindmarken gehören auch die Marken der deutschen Mineralbrunnen (Brunnenmarke).

– Blindmarke, mitgegossen, beim Guss in eine Form oder beim Eindrehen in eine Form entstandene, eingetiefte Marke, die sich oft nur schwer von einer eingestempelten Blindmarke unterscheiden lässt.

– Reliefmarke, in der Form positiv mitgegossen oder aufgelegt, u.a. sog. „Diamond-marks“ oder „Registry-marks“

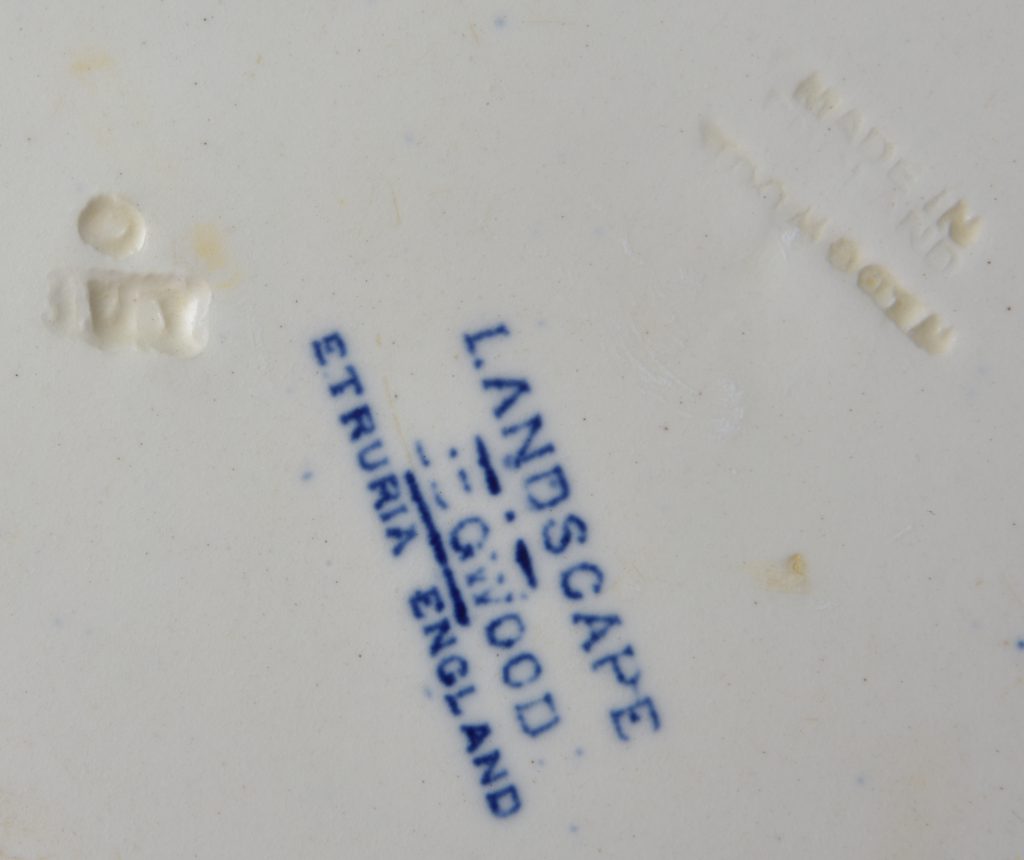

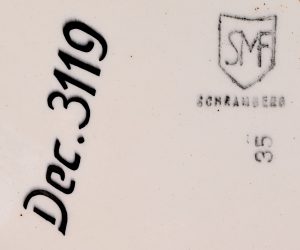

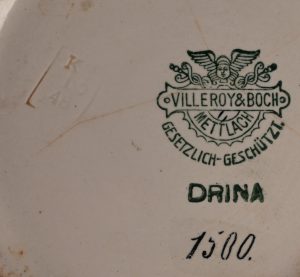

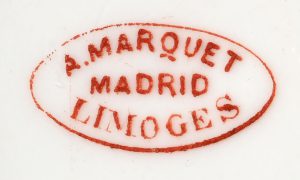

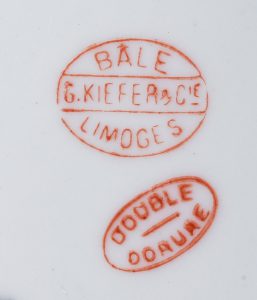

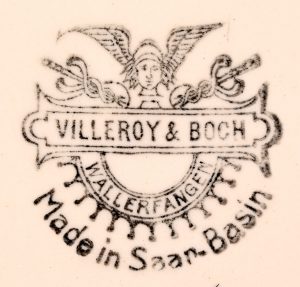

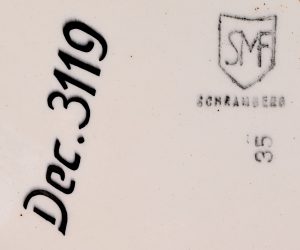

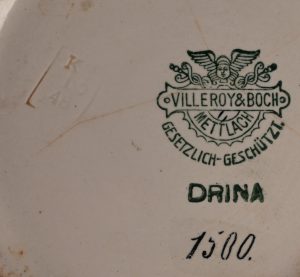

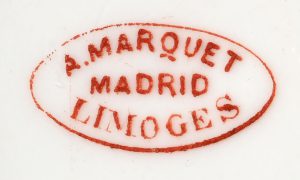

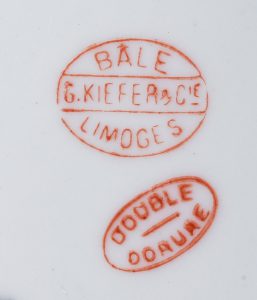

– Stempelmarke, mit einem Gummistempel meist farbig (schwarz, rot, grün, blau) aufgestempelt. Gelegentlich schwer von Marken, die in Umdrucktechnik hergestellt wurden (Druckmarken) zu unterscheiden.

Gummistempel zur Aufbringung von Stempelmarken der „Faïencerie du Midi, Varages, Frankreich“.

– Druckmarken, im Umdruckverfahren bzw. Siebdruckverfahren hergestellt. Zwischen Stempelmarken und Druckmarken lässt sich optisch oft nicht eindeutig unterscheiden, weshalb im Zweifelsfall der Begriff „Stempelmarke“ verwendet wird.

– Schablonenmarke, wurde mit Hilfe einer Schablone aus Papier-, Metallfolie oder Blech meist unter der Glasur und mit Hilfe eines Pinsels oder einer Spritzpistole aufgetragen.

– Papiermarken (Papieretiketten), meist gedruckt und dann sekundär, nach dem Brand, nur aufgeklebt.

Es gibt aber auch untergeordnete Gruppen von Marken mit abweichenden Funktionen:

– Zuordnungsmarken, das sind Blindmarken in Form von Zahlen, Buchstaben, Strichen, auf Deckel und Unterteil von Töpfen, Terrinen und Dosen, die eine leichtere Objektzuordnung nach dem Brand erlauben, z. B. bei Keramik aus Bäriswil BE oder St. Antönien GR.

– Datierungsmarken (Jahresmarken, Monatsmarken, oft Buchstaben oder Zahlenkombinationen)

– Dekormarken (Dekornamen, Dekornummern), in England auch staatlich registrierte Dekornummern (registration numbers, Rd. marks), die sich datieren lassen.

– Formmarken (Formnamen, Formnummern, auch Modellmarke, Modellnummer, Typmarke, Typnummer), diese kennzeichnen in Manufakturen oder grösseren, modernen Töpfereibetrieben einzelne keramische Formen oder Typen entsprechend existierender Typlisten (Verkaufslisten, Bestelllisten, Preislisten, Händlerlisten).

– Marken des Arbeiters/Ausformers oder der Arbeiterin/Ausformerin (oft Zahlenmarken), diese dienen firmenintern zur Abrechnung der im Stücklohn bezahlten Arbeiter und zur Qualitätskontrolle.

– Malermarke (Malerinnenmarke), Marken der Keramikmalerin/Dekorateurin oder des Keramikmalers/Dekorateurs, auch in diesem Fall dürfte es sich um Marken handeln, die für die firmeninterne Abrechnung relevant waren.

– Händlermarken, Marken dekorierender Haushaltswarengeschäfte, die oft ungemarkte „Weissware“ im Kundenauftrag veredelten oder von Keramikgrosshändlern, für die teilweise gezielt produziert wurde.

– Massemarken, oft Zahlenmarken zur Unterscheidung spezifischer keramischer Massen (zur Zeit kein gesichertes Beispiel).

– Grössenmarken, geritzt oder eingedrückt (Ritzmarken, Blindmarken), Grössennummern, meist Zahlenmarken zur Kennzeichnung der Grösse eines bestimmten Gefässtyps, wie man das oft in Warenkatalogen der Hersteller findet. Bei diesen einfachen Marken ist jedoch gelegentlich nicht ausgeschlossen, dass es sich auch um Arbeiter- oder Drehermarken handeln könnte, die zur Abrechnung der im Stücklohn gedrehten Ware gedient haben können.

– Grössenmarken (Volumenmarken) finden sich klassischerweise bei den Farbtöpfen von Christian Lötscher aus St. Antönien (in diesem Fall handelt es sich um das neuschweizerische Mass mit einem Volumen von 1,5 Litern) oder ab dem ersten Weltkrieg auch bei den grossen Steinzeug-Vorratstöpfen aus dem deutschen Westerwald (Literangaben).

– Besitzermarken, sekundär eingeritzte Marken, meist Buchstaben oder Buchstabenkombinationen, die zur Eigentumskennzeichnung dienten.

Es gibt zahlreiche analoge und digitale Verzeichnisse zu Keramikmarken (siehe Links und Bibliographie).

Engl.: Marks, pottery marks

Frz.: Marques

Bibliographie (Auswahl):

Graesse/Jaennicke 1997

Johann Georg Theodor Graesse/Friedrich Jaennicke, Führer für Sammler von Porzellan und Fayence. Umfassendes Verzeichnis der auf älterem und neuerem Porzellan, Fayence, Steinzeug, Steingut usw. befindlichen Marken, München / Berlin, 28. Auflage, 1997.

Tardy 1949

Poteries et faïences françaises, 1ère, 2ème parties et 3ème parties, 3ème édition, Paris 1971.

Tardy 1983

Les poteries-faïences-porcelaines européennes ; caractéristiques et marques, 1ère et 2ème parties, Paris 1983

Zühlsdorff 1994

Dieter Zühlsdorff, Keramik-Marken Lexikon. Porzellan- und Keramik Report 1885-1935 Europa (Festland), Stuttgart 1994 (2. Auflage ).

Links (Auswahl):

Italien-Markenlisten

Langenthal-Porzellan-Marken

Mineralwasserkrüge/Mineralwasserflaschen

Porzellanmarken

Stein Marks (Marken auf Humpen – 19./20. Jh.)

Schweiz – Marken, Signaturen, Hafner