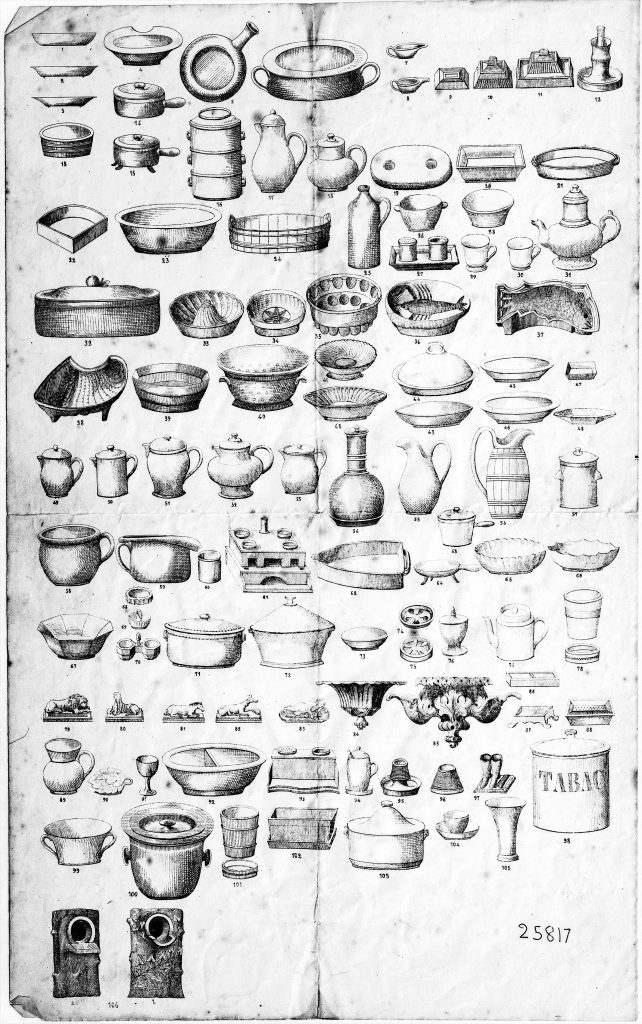

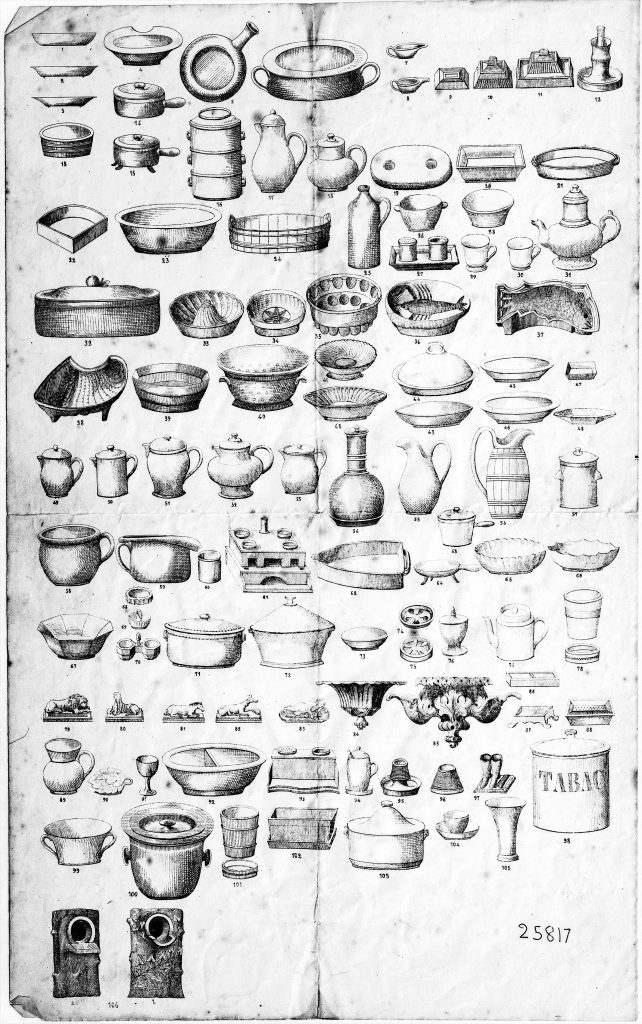

Ziegler’sche Tonwarenfabrik Schaffhausen, SH, Musterbuchseite vor 1862

Musterbücher, Musterblätter, bebilderte Bestellkataloge, Bildkataloge zu separaten Preislisten bzw. bebilderte oder unbebilderte Preislisten und Warenverzeichnisse bilden für viele Porzellan-, Fayence- oder Steingutmanufakturen ab dem 18. Jahrhundert die Grundlage für den Handel mit ihren Produkten en gros oder en detail. Lokale Zwischenhändler oder auch Endverbraucher konnten anhand der Listen die gewünschten Waren bestellen oder für sich anfertigen lassen. Für die Erforschung der jeweiligen Produktion haben die Listen und Musterbücher eine grosse Bedeutung, dies um so mehr, als sich diese Art Listen für das 18. und die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts nur sehr selten erhalten haben. Darüber hinaus liefern die Musterbücher in Kombination mit den Abbildungen einzigartige Quellen für die damalige Terminologie der Gefässformen und Dekore sowie für die Preise und Preisunterschiede je nach gewählter Dekorationsart.

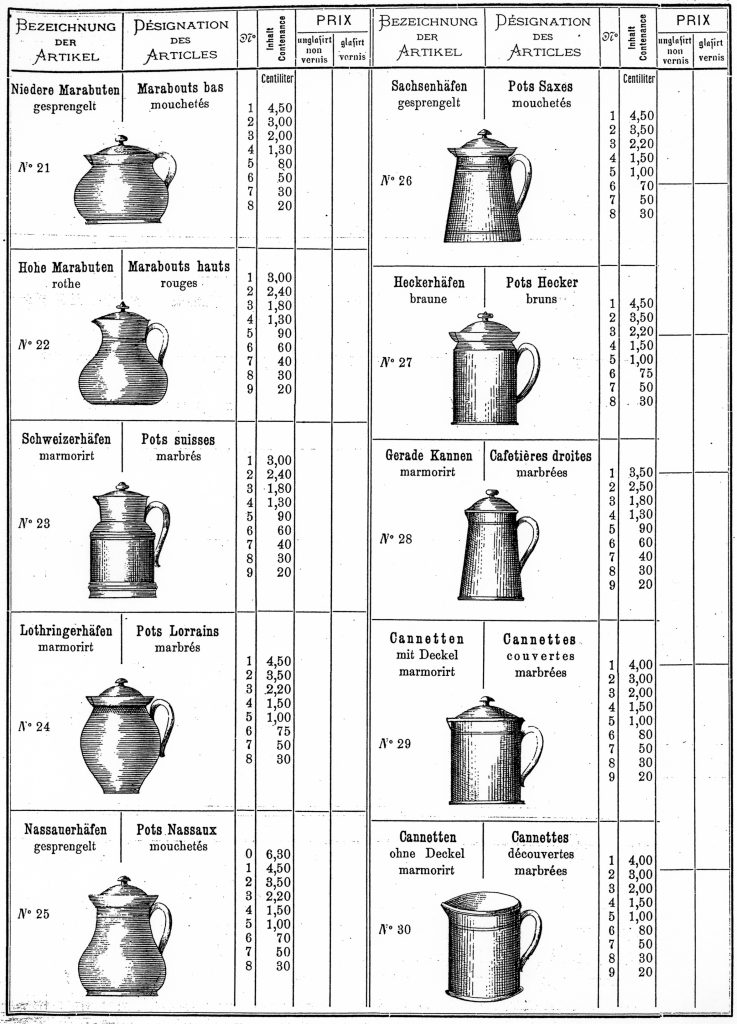

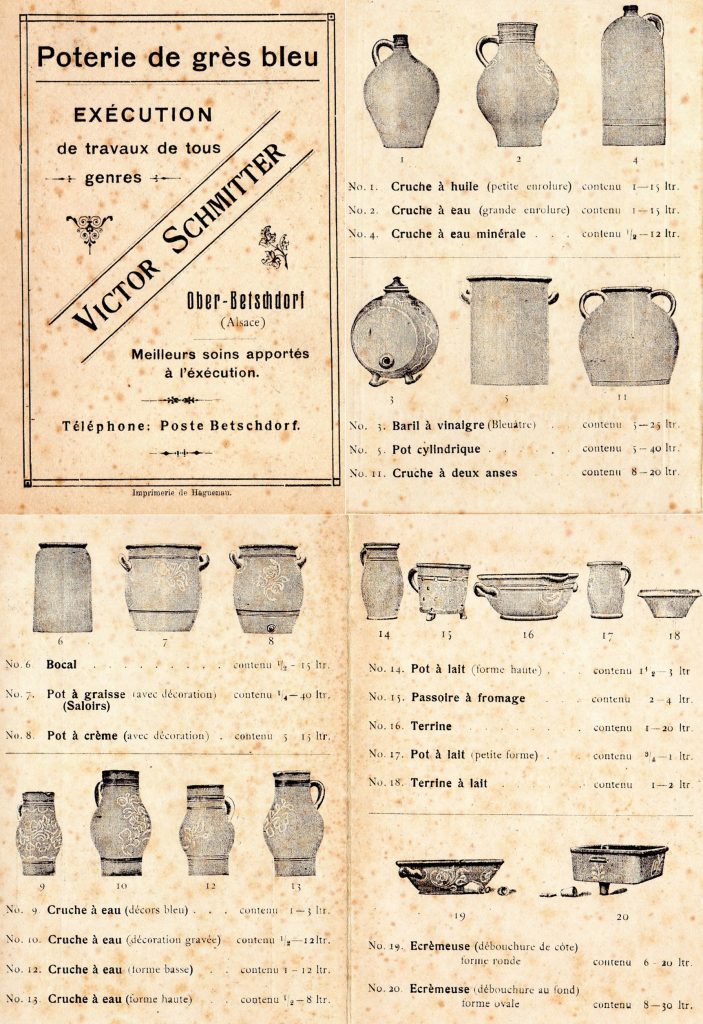

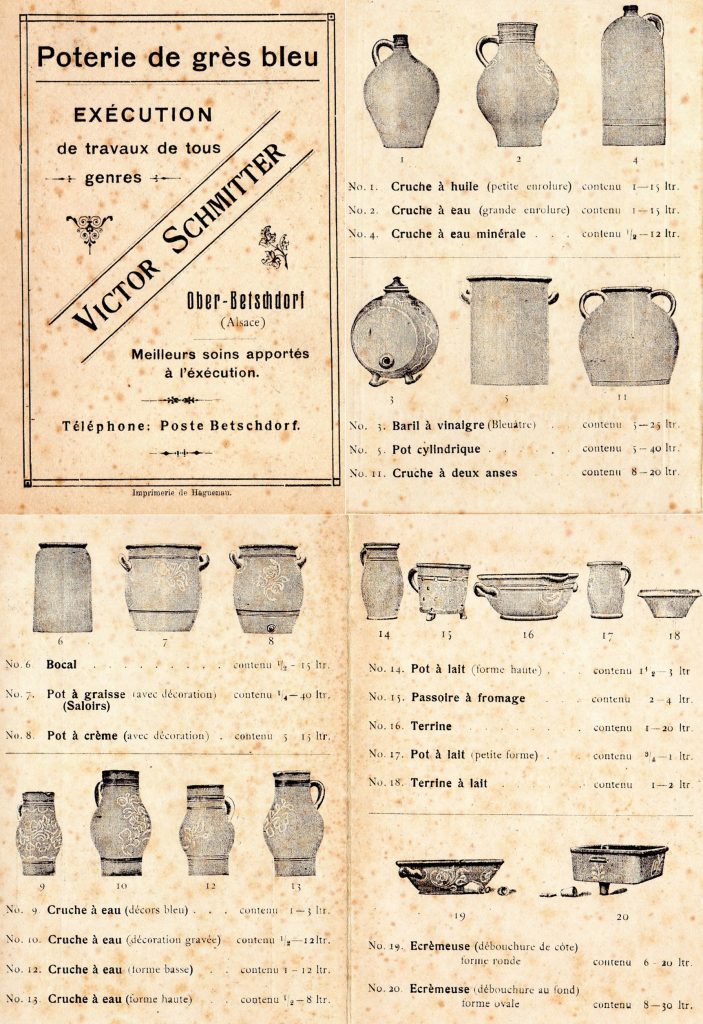

Im Gegensatz zu den Manufakturen und Fabriken organisierten nur einzelne handwerklich arbeitende Töpfereien ihren Absatz ab dem späten 19. Jahrhundert ebenfalls über Musterblätter oder bebilderte Preislisten, als sie sich gezwungen sahen, verstärkt unternehmerische Verhaltensweisen in ihre Werkstattprozesse zu integrieren (grundsätzlich zum Thema: Lehnemann 1997). Besonders umfangreich geschah dies im elsässischen Soufflenheim (Legendre/Maire 1996; Legendre/Maire 2010) bzw. Oberbetschdorf (Heege 2013) und im deutschen Westerwald (Dippold/Zühlcke/Scheja 2008). Es gibt jedoch auch andere französische Hersteller (Pillet 2007).

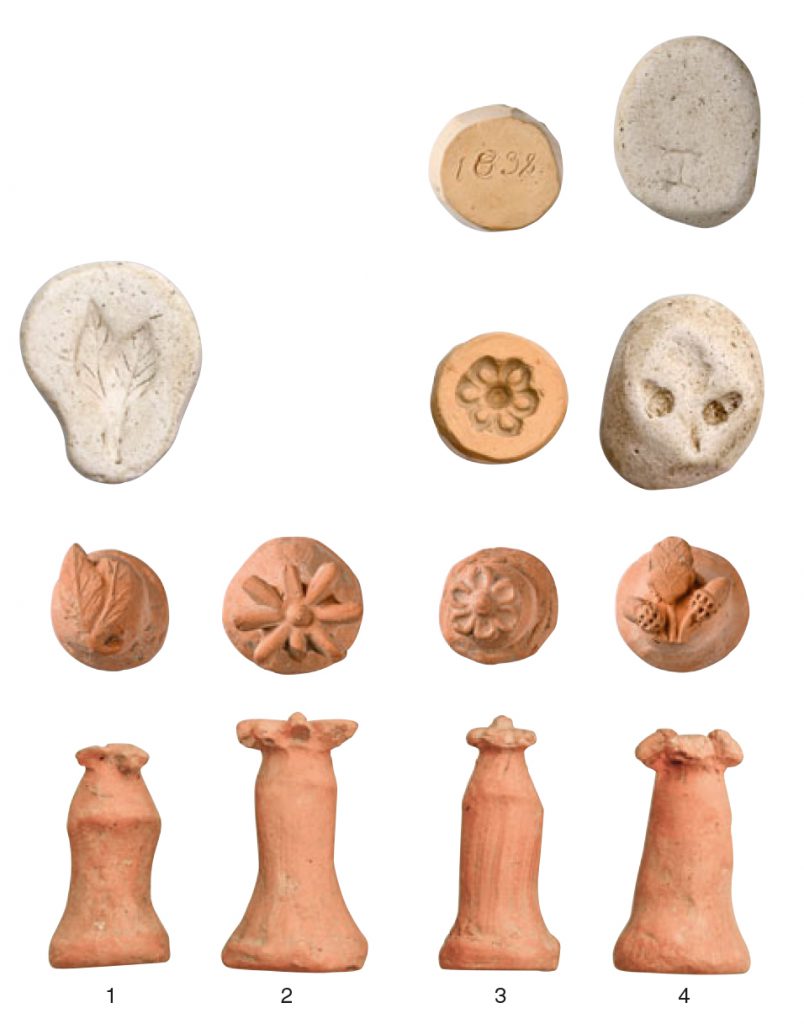

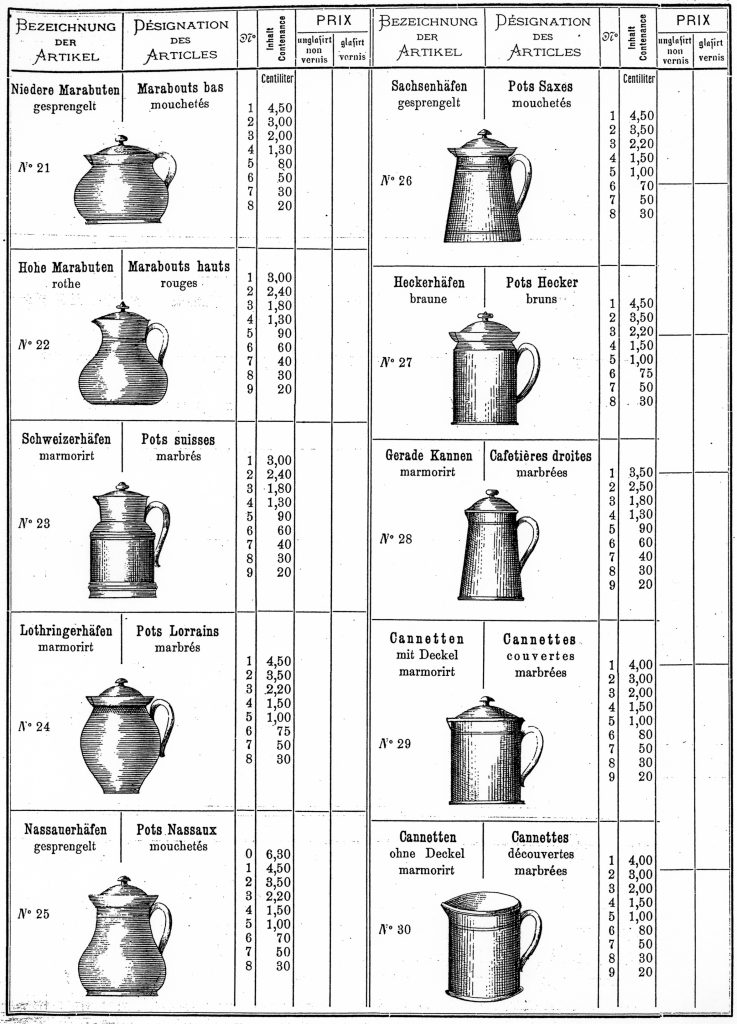

Musterbuch und Preisliste Emil Scheydecker, Soufflenheim, um 1890-1900

Musterbuch und Preisliste für Steinzeug von Victor Schmitter, Oberbetschdorf, wohl nach 1918.

Betrachten wir die Schweiz, so gibt es für die Zürcher Porzellanmanufaktur in Kilchberg-Schooren neben einem handschriftlichen Lagerbuch von 1768, nur zwei unbebilderte Preislisten von 1769 (SNM LM-95448) und 1780 (Staehelin 1951, 3-6; Bösch 2003, 138-140). Bebildert ist dagegen ein undatiertes Musterbuch der Firma Baylon aus Carouge, das in den Anfang des 19. Jahrhunderts eingeordnet wird (Marquis/Dumaret 2006, 76-85; Maire 2008, 290-296). Ein jüngeres Musterbuch der Firma Ch. Degrange & Cie aus Carouge (1890-1897) hat sich ebenfalls erhalten (Bibliothèque de Genève BGE X 1717). Von grosser Wichtigkeit sind die zwei erhaltenen Musterbücher der Manufaktur Scheller aus Kilchberg-Schooren ZH (nach 1846, vor 1859), die leider nur in Form alter Fotos und nicht im Original erhalten sind (Nachdruck: Ducret 2007, 16-30; dazu Frei 1930). Sie liefern in Verbindung mit den Musterbüchern von Schramberg in Deutschland Hinweise darauf, dass sich die schweizerischen Produzenten stark an der deutschen Konkurrenz orientierten. Erhalten haben sich in Form von Fotonegativen (SNM NEG-25803 – NEG-25817) bzw. einem Original im Stadtarchiv in Schaffhausen (Ziegler-Keramik 1993, 28) auch Reste von vier Musterbüchern bzw. Preislisten der Ziegler’schen Tonwarenfabrik in Schaffhausen (dazu Frei 1926; Frei 1951; Messerli-Bolliger 1991, 32-35, 38-42, Taf. 5-7, Nachdruck mit teilweise abweichenden Datierungen). Jünger sind die Musterbücher der Manufaktur Aedermannsdorf (1895) oder der Keramischen Fabrik (Thuner Majolika) von Johannes Wanzenried in Steffisburg bei Thun (um 1890/1900).

Schweiz:

Musterbücher Kilchberg-Schooren ZH, Scheller

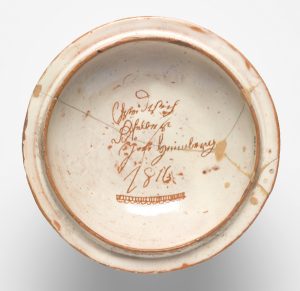

Musterbuch Ziegler’sche Tonwarenfabrik SH, um 1860 (StadtASH D III.02.29/08)

Musterbuch Ziegler’sche Tonwarenfabrik SH, vor 1862 (Messerli-Bolliger 1991: später als 1863)

Musterbuch Ziegler’sche Tonwarenfabrik SH, 1862/1865 (Messerli-Bolliger 1991: 1865 oder später)

Musterbuch Ziegler’sche Tonwarenfabrik SH, 1869/1872

Musterbuch Carouge, Baylon: Marquis/Dumaret 2006, 76-85, 245-246;

Maire 2008, 290-296

Musterbuch Carouge-Degrange: Genfer Bibliotheksverbund, Signatur BGE X 1717

Musterbuch Aedermannsdorf 1895 (© Freunde der Matzendorfer Keramik)

Musterbuch Thuner Majolika, Manufaktur Wanzenried um 1880/1881 (© Museum der Kulturen Basel, VI 61773.01-61773.21)

Musterbuch Thuner Majolika, Manufaktur Wanzenried 1884 (© Stadtarchiv Thun, Sign. : 1/14S 1 )

Musterbuch/Fototafeln Thuner Majolika, Manufaktur Wanzenried, um 1891 (SST 14701)

Musterbuch WS&S Musée céramique – Schoch-Läderach, Thun ca. 1880-1885

Musterbuch und Preisliste Musée céramique unter L. Hahn, ca. 1905 (SST 14700)

Musterbuch Luzern-Ebikon, Kunstkeramik Luzern (ca. 1930-1932)

Musterzeichnungen, Luzern-Ebikon, Kunstkeramik Luzern, um 1925

Musterbuch (Fotoalbum), Luzern-Ebikon, Kunstkeramik Luzern, um 1931/1932

Luzern-Ebikon, Kunstkeramik Luzern A.G., Entwürfe zum Muster „Alt-Langnau“, um 1925-1932

Luzern-Ebikon, Kunstkeramik Luzern A.G., Formenverzeichnis, um 1945-1953

Musterbuch (Fotoalbum) Loder & Schweizer Steffisburg (ca. 1920-1924)

Schüpbach BE, Hafnerei Kohler – Musterbücher

Deutschland:

Musterbuch I Schramberg, Baden-Württemberg , Deutschland

Musterbuch Schramberg II – Tafeln und Texte

Musterbuch Schramberg II – Preislisten

Musterbuch Schramberg II – Publikation, Baden-Württemberg, Deutschland

Musterbücher und Preislisten (Originale im Firmenarchiv der ehemaligen Majolikafabrik SMF; Kopien im Stadtmuseum Schramberg)

Musterbuch Schramberg III – ca. 1871-1883

Musterbuch Schramberg IV – V&B – 1886, Nachtrag

Musterbuch Schramberg V – V&B – 1890. Teil 1

Musterbuch Schramberg V – V&B – 1890. Teil 2

Musterbuch Schramberg V – V&B – 1890. Teil 3

Musterbuch Schramberg VI – V&B, 1892, Nachtrag

Musterbuch/Preisverzeichnis Schramberg VII – V&B – 1898

Musterbuch Schramberg VIII – V&B – 1901, Teil 1

Musterbuch Schramberg VIII – V&B – 1901, Teil 2

Preisliste Hornberg 1841/1842, Baden-Württemberg, Deutschland: Bühler/Schmidt 1967

Musterbuch Fleischmann, Nürnberg, Bayern, Deutschland

Musterbuch Johann Glatz, Villingen-Schwenningen, bald nach 1887 (Mus. Villingen-Schwenningen Inv. 13515)

Musterbuch Bunzlau 1936, Schlesien-heute Polen: Lippert 1982

Musterbücher Westerwälder Steinzeug: Dippold/Zühlcke/Scheja 2008

Musterbücher Meissen: Lubcke/Antonin/Beckmann 2018

Musterbuch Steingutmanufaktur Aschach, Bayern: Brandl 1993

Musterbücher Steingutmanufaktur Witteburg bei Farge a.d. Weser: Gnettner 1985, 79-100

Hinweise auf weitere Preislisten und Musterbücher Bayerischer Steingutmanufakturen: Haussmann 2002

England:

Wedgwood’s Catalogue of Earthenware and Porcelain, Staffordshire, England (1816)

The Wedgwood & Bentley Catalogue of 1779, The Wedgwood Society of New York, 1965. Facsimile Reprint.

The Wedgwood Catalogue (1787): Catalogue of cameos, intaglios, medals, bas-reliefs, busts and small statues : with a general account of tablets, vases, ecritoires, and other ornamental and useful articles : the whole formed in different kinds of porcelain and terra cotta, chiefly after the antique, and the finest models of modern artists, by Josiah Wedgwood, F.R.S. and A.S., potter to Her Majesty, and to His Royal Highness the Duke of York and Albany, and sold at his rooms in Greek Street, Soho, London, and at his manufactory, in Staffordshire, Volume: 2 (1787), The Wedgwood Society of New York, 1980. Facsimile Reprint.

Liste alle bekannten Wedgwood Kataloge (allerdings erstaunlicherweise ohne Standortangabe oder Quellennachweis!): Reilly 1995, 513-514.

Musterbuch Castleford, Castleford Design book (1796). Republished by E.P.Publishing, Ltd., 1973 with a preface by Peter Walton and an historical note by Heather Lawrence.

Musterbuch Sewell, St. Anthony’s Pottery, Newcastle-upon-Tyne, Joseph Sewell’s Book of Designs (ca. 1815), Ed. by Clarice and Harold Blakey on behalf of the Northern Ceramic Society and Tyne & Wear Museums, 1993

Musterbuch Withehead: The James and Charles Whitehead Catalogue of 1798, facsimile edition by D.B. Drakard.

Musterbuch Leeds, Yorkshire, England (1794 und Ergänzung 1814): Griffin 2005, 118-149.

Design, Drawing and Pattern books Leeds, Yorkshire, England (1781/82 – 1819): Griffin 2005, 279-572.

Musterbuch Don Pottery (1801-1893), Yorkshire (eventuell 1803/1804): Griffin 2000, 46-97.

Musterbuch Leeds, Yorkshire, Hartley, Greens & Co., (Winterthur Museum Document NK4087 L48 TC, datiert 1814)

Musterbuch Spode, Stoke-on-Trent, Staffordshire (Winterthur Museum Document 655, datiert 1820-1821)

Longton, England, Joseph Ball, possibly Bagguley & Ball, active between 1822 and 1835 (Winterthur Museum Document 64)

Hanley, England, Thomas Dimmock & Co. (Winterthur Museum Document 540, datiert 1850-1860).

Musterbuch Prestonpans (Schottland), Bellfield&Co., um 1900 (mit Dank an George Haggerty).

Frankreich:

Musterbücher Soufflenheim, Elsass, Frankreich: Legendre/Maire 1996; Legendre/Maire 2010

Musterbücher Oberbetschdorf, Elsass, Frankreich: Heege 2013.

Musterbücher und Preislisten Steingut aus Frankreich: Maire 2008, 278, 297-313.

Diverse Musterbücher Frankreich: Pillet 2007, 266-286.

Musterbuch Manufaktur Massier, Golfe Juan, kurz nach 1883: Forest/Lacquemant 2000, 113-135.

Musterbücher Utzschneider & Cie., Sarreguemines: Gauvin/Becker 2007

Norwegen (Dank an Ian Reed, Trondheim)

Musterbuch Andreas Moe’s – Steinzeugfabrik, Trondheim, um 1910

Tschechien

Musterbuch WS&S (Musée céramique – Schoch-Läderach, Thun) ca. 1880-1885

Frz.: Catalogue d’échantillons

Engl.: Pattern books

Bibliographie:

Bühler/Schmidt 1967

Carl Bühler/Eckhard Schmidt, Vom Steingut Geschirr zur Sanitär Keramik. 150 Jahre im Dienste der Keramik, Hornberg 1967.

Brandl 1993

Andrea Brandl, Aschacher Steingut. Die Steingutfabrik (1829-1861) des Schweinfurter Industriellen Wilhelm Sattler (Schweinfurter Museumsschriften 55), Schweinfurt 1993.

Dippold/Zühlcke/Scheja 2008

Christine Dippold/Sabine Zühlcke/Dagmar Scheja, Westerwälder Gebrauchsgeschirr von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1960er Jahre. Teil 1: Texte und Firmenverzeichnis. Teil 2: Katalog der Gefässe und Nachdrucke ausgewählter Warenverzeichnisse, Nürnberg 2008.

Forest/Lacquemant 2000

Dominique Forest/Karine Lacquemant, Massier – l’introduction de la céramique artistique sur la Côte d’Azur : 7 mai – 27 septembre 2000, Musée Magnelli, musée de la céramique, Vallauris, Paris 2000.

Frei 1926

Karl Frei, Ein Portraitmedaillon des ersten schweizerischen Bundespräsidenten Jonas Furrer aus der Tonwarenfabrik J. Ziegler-Pellis in Schaffhausen: modelliert von Johann Jakob Oechslin, in: Jahresbericht des Schweizerischen Landesmuseums 35, 1926, 85-105.

Frei 1930

Karl Frei, Lebenserinnerungen des Fayencefabrikanten Johannes Scheller von Kilchberg, in: Zürcher Taschenbuch 50, 1930, 157-210.

Frei 1951

Karl Frei, Die Keramik an den schweizerischen Industrie- und Gewerbeausstellungen in Bern 1848 und 1857, Teil I, in: Freunde der Schweizer Keramik, Mitteilungsblatt 20, 1951, 4-7.

Gauvin/Becker 2007

Henri Gauvin/Jean-Jacques Becker, Cent ans de faïences populaires peintes à Sarreguemines et à Digoin, Sarreguemines 2007.

Gnettner 1985

Horst Gnettner, Steingutfabrik Witteburg in Farge bei Bremen, Bremen 1985.

Griffin 2000

John D. Griffin, The Don Pottery 1801-1893, London 2000.

Griffin 2005

John D. Griffin, The Leeds Pottery, 1770-1881. To which is Appended an Illustrated Account of the Work of the Revivalists, J. & G.W. Senior and J.T. Morton, 1880s to c. 1950, Leeds 2005.

Haussmann 2002

Klaus Haussmann, Steingut. Das Tafelgeschirr der Bürger und Barone 1750-1918, Hohenberg a.d. Eger 2002.

Legendre/Maire 1996

Jean-Pierre Legendre/Jean Maire, La céramique de Soufflenheim (Bas-Rhin) du milieu du XIXe siècle au début du XXe siècle. Typologie de la production et éléments de chronologie, in: Cahiers Alsaciens d’archéologie, d’art et d’histoire 39, 1996, 139-170.

Legendre/Maire 2010

Jean-Pierre Legendre/Jean Maire, Nouveaux éléments pour la chronologie de la céramique de Soufflenheim au XIXe et auch XXe siècle, in: Cahiers Alsaciens d’archéologie, d’art et d’histoire 53, 2010, 161-175.

Lehnemann 1997

Wingolf Lehnemann, Als die Töpfer Fabrikanten wurden. Musterblätter, Preislisten und Kataloge aus Töpfereien, in: Ruth-E. Mohrmann/Volker Rodekamp/Dieter Sauermann, Volkskunde im Sapnnungsfeld zwischen Universität und Museum: Festschrift für Hinrich Siuts zum 65. Geburtstag (Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland 95), München 1997, 239-252.

Lippert 1982

Ekkehard Lippert, Bunzlauer Braunzeug. Anmerkungen zu seiner Herstellung nach 1800, in: Lenz Kriss-Rettenbeck/Ingolf Bauer, Volkstümliche Keramik aus Europa 2. Beiträge zur Keramikforschung. Festschrift für Alfred Höck zum 60. Geburtstag (Beiträge zur Volkstumsforschung 22), München 1982, 127-146.

Lubcke/Antonin/Beckmann 2018

Hartmut Lubcke/Daniela Antonin/Wilko Beckmann, Das Blau des Königs Rohadabläh. Meissener Zwiebelmuster in seiner ganzen Vielfalt (1730 bis 1888), Düsseldorf 2018.

Maire 2008

Christian Maire, Histoire de la faïence fine francaise 1743-1843, Le Mans 2008.

Marquis/Dumaret 2006

Jean-Marie Marquis/Isabelle Dumaret, Arts à Carouge : céramistes et figuristes (Dictionnaire Carougeois Tome IV A), Carouge 2006.

Messerli Bolliger 1991

Barbara E. Messerli Bolliger, Der dekorative Entwurf in der Schweizer Keramik im 19. Jahrhundert, zwei Beispiele: Das Töpfereigebiet Heimberg-Steffisburg-Thun und die Tonwarenfabrik Ziegler in Schaffhausen, in: Keramik-Freunde der Schweiz, Mitteilungsblatt 106, 1991, 5-100.

Pillet 2007

Marc Pillet, Poteries traditionnelles en France de 1980 à nos jours, Vendin-le-Vieil 2007.

Reilly 1995

Robin Reilly, Wedgwood: The new illustrated dictionary, Woodbridge 1995.

Staehelin 1951

Walter A. Staehelin, Ein wiedergefundenes Lager- und Speditionsbuch der Zürcher Porzellan- und Fayencefabrik aus dem Jahre 1768, in: Keramikfreunde der Schweiz Mitteilungsblatt 18, 1951, 3-6.

Ziegler-Keramik 1993

Museum zu Allerheiligen (Hrsg.), Ziegler-Keramik. Ziegler’sche Thonwarenfabrik AG Schaffhausen (1828-1973), Schaffhausen 1993.