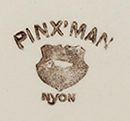

Roland Blaettler 2019

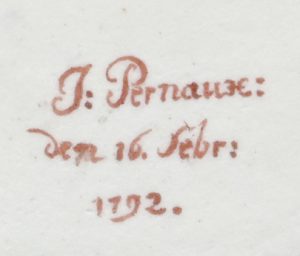

Bisher sind uns aus der Porzellanmanufaktur in Nyon nur zwei datierte Objekte bekannt: die «Trembleuse» des Musée Ariana aus dem Jahr 1796, mit Signatur des Malers Étienne Gide und verziert mit zwei ländlichen Szenen nach Debucourt und Taunay (MAG AR 05607), sowie ein Medaillon, signiert und datiert mit «J. Pernaux, den 16. Febr. 1792», das einst von Siegfried Ducret veröffentlicht und von Pelichet zitiert wurde (Ducret 1962; Pelichet 1985/1, 30).

Johann Joseph Hubert Pernaux (geb. 1772), Sohn des Ludwigsburger Drehers Jean Pernaux, ist laut Pelichet zwischen 1786 und 1801 in Nyon als Maler belegt (Pelichet 1985/1, 30). Im Gegensatz zur «Trembleuse» trägt das Medaillon keine Marke mit dem Fisch.

Die ehemaligen Buchhaltungsunterlagen der Manufaktur vor 1793 sind als Quelle nicht sehr hilfreich, bis auf eine Ausnahme: Das Hauptbuch von 1787 bis 1794 erlaubt es, die Tassen mit den Silhouetten der Familie von Moïse Bonnard auf das Jahr 1789 zu datieren (MHPN MH-PO-2280; MHPN MH-PO-2281; MHPN MH-PO-2282; MHPN MH-PO-2283; MHPN MH-PO-2284; MHPN MH-PO-2285).

Für die folgenden Perioden ist das Journal der Jahre 1793 bis 1801 wohl ausführlicher, was die Art der gehandelten Objekte betrifft, aber im höchsten Grade lückenhaft. Wie Laurent Droz feststellt, werden in diesem Dokument nur die Barverkäufe am Bilanzstichtag und ein Teil der Verkäufe durch die Händler erwähnt (Droz 1997, 46). Auch wenn diese Verkäufe detailliert aufgeführt sind, sind die Dekore nicht immer ausreichend genau beschrieben.

Bei personalisierten Motiven (Zahlen, Wappen) ermöglichen die Bücher manchmal, eine chronologische Spanne von einigen Jahren festzulegen, zum Beispiel bei Bestellungen von wichtigen Kunden wie Anna Pieri Brignole-Sale (MHPN MH-2008-48) oder Georg Gustav von Wrangel (MHPN MH-PO-1423 und -1422; MHPN MH-2007-150).

Seit einigen Jahren versuchen wir, eine relative Chronologie der Produktion in Nyon zu erstellen, wobei wir uns aufgrund der Seltenheit der dokumentierten Hinweise fast ausschliesslich auf die detaillierte Untersuchung der Objekte stützen. Unser Ansatz berücksichtigt ein Maximum an materiellen Kriterien: die Art des Scherbens (Farbe im reflektierten Licht, Lichtdurchlässigkeit im durchscheinenden Licht), die Form, der Dekor, die Vergoldung und die Ausgestaltung der Marke. Auf den folgenden Seiten versuchen wir zu beschreiben, was unserer Meinung nach die besonderen Merkmale jeder Phase der Produktionsentwicklung sind. Es ist das erste Mal, dass wir die Ergebnisse unserer Beobachtungen veröffentlichen, die sich in erster Linie auf die in CERAMICA CH vorgestelltenPorzellane beziehen. Ein Ansatz wie der unsere ist als evolutionärer Prozess zu betrachten und kann ständig an neue Erkenntnisse angepasst werden. Die chronologischen «Meilensteine», die wir in unseren Datierungen vorschlagen, sind daher als vorläufige Daten zu betrachten.

Die Arbeit am vorliegenden Keramikkorpus hat uns zudem ermöglicht, einige Kriterien zu präzisieren, wie beispielsweise einzelne Markentypen, die nun dank der Entdeckung des «Cuénod-Services» für die Jahre 1784/85 belegt sind (MHPN MH-2013-117; MHPN MH-2013-113M; MHPN MH-2013-112E; MHPN MH-2013-106; MHPN MH-2013-105B; MHPN MH-2013-111; MHPN MH-2013-101; MHPN MH-2013-108A; MHPN MH-2013-104; MHPN MH-2013-102; MHPN MH-2013-110; MHPN MH-2013-109; MHPN MH-2013-103; MHPN MH-2013-107).

Die Untersuchung einiger wenig verbreiteter Dekore lässt vermuten, dass es sich dabei wahrscheinlich um einzelne Aufträge handelt, die in den Geschäftsbüchern dokumentiert und datiert wurden (MHPN MH-PO-3906; MHPN MH-PO-2868; MHPN MH-2015-95; MHPN MH-PO-3230).H-PO-3230).

Das von Maria Anna von Roll bestellte Service konnte ihr so klar zugeordnet werden, erlaubt doch das Todesdatum der Solothurner Patrizierin im Jahr 1795 einen Terminus ante quem für die betreffenden Objekte festzulegen (MHPN MH-2007-200; MHPN MH-PO-4232; MCAHL 30021; MAHN AA 2390).

Soweit möglich, haben wir unsere untersuchten Objekte mit den Informationen verglichen, die uns die alten Buchhaltungsunterlagen liefern, hauptsächlich für die Jahre nach 1793. Die Rechnungsbücher ermöglichen es auch, das Auftauchen einer Reihe von späten Dekoren (nach 1795) und von als «neu» bezeichneten Formen in den Beständen der Manufaktur ziemlich genau zu lokalisieren (siehe unten).

Die ersten Jahre, 1781–1785

In einem Brief an Ihre Exzellenzen in Bern vom Februar 1787 erklärte Ferdinand Müller, dass die Verantwortlichen der Manufaktur, nachdem sie im August 1785 von den Berner Behörden eine Zollbefreiung erhalten hatten, einen neuen Ofen bauen liessen, um das Produktionsvolumen zu erhöhen und «um die Zukunft des Unternehmens zu sichern» (De Molin 1904, 29). In einem Memorandum vom 23. März, das an dieselben Behörden gerichtet war, ging Müller auf die 1785 getätigten Investitionen ein und schrieb: «Nach einem Versuch im Kleinen entwickelte er [der Bittsteller] seine Herstellung …». (De Molin 1904, 40).

Die Formen

In unserer chronologischen Klassifizierung zeichnen sich die frühesten Jahre vor 1785 – die Zeit, die dem von Müller erwähnten «Versuch im Kleinen» entsprechen könnte – durch oft eher bescheidene Formen mit einfachen runden Henkeln und modellierten, fruchtförmigen Deckelgriffen aus wie bei Zuckerdosen und Saucentöpfchen (MHPN MH-PO-4278; MHPN MH-2007-193; MHPN MH-2007-162B; MHPN MH-PO-1443). Der gleiche Typ von Griffen und Henkeln ist auch bei frühen Suppentassen bezeugt (MHPN MH-PO-4241; MHPN MH-PO-1315 und -1314; MHPN MH-2015-96).

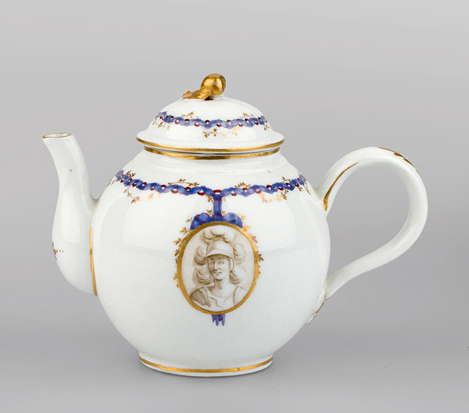

Die frühesten Teekannen sind sehr klein und haben einen kugelförmigen Körper (MHPN 2015-116; MHPN MH-2015-117; SNM LM-61686). Bald darauf erscheinen jedoch Teekannen von konventionellerer Grösse, die dem «Litron»-Typ entsprechen, mit einem zylindrischen Bauch, aber einer abgerundeten Schulter, einem runden Ausguss und einem spitzen Henkel (MHPN MH-PO-4287). Das Musée Ariana bewahrt ein Übergangsmodell auf, das den gleichen Körper und die gleiche abgerundete Schulter aufweist, aber mit achtseitigem Ausguss und einem runden Henkel mit zungenförmiger Daumenrast (MAG AR 10671). Diese Teekanne kündigt eine neue Form an, die um 1785 aufzutauchen scheint: zylindrischer Körper, schräge, leicht abgerundete Schulter, sechsseitiger Ausguss, runder Henkel mit zungenförmiger Daumenrast.

Das Musée Alexis Forel bewahrt ein frühes Exemplar dieses neuen Typs (MAF C 519), der sich mit einigen äusserlichen Änderungen bis zum Ende der Produktion halten sollte.

Die Kaffeekannen haben von Anfang an einen birnenförmigen Bauch; der Henkel ist zunächst rund (MHPN MH-PO-1411; MAG 018257) und später spitz zulaufend wie bei der Teekanne (MHPN MH-2015-168; MHPN MH-1999-49; MHPN MH-PO-4288; MHPN MH-2015-153). Die fruchtförmigen Deckelgriffe werden relativ schnell durch die Tannenzapfenform ersetzt, die sich fast durch die gesamte Produktion hindurch hielt (z. B. MHPN MH-1999-47; MHL AA.MI.2142). Sahne- und Milchkannen haben zunächst einen beutelartigen Bauch, der auf drei Rocaillefüssen steht, und einen runden Henkel (MHPN MH-PO-4289). Bei höheren Modellen findet man spitze Henkel (MHPN MH-2015-97; MHPN MH-2008-9) oder hohe quadratische Henkel (MHPN MH-PO-1433; MAG AR 10692). Die Teedosen sind von Anfang an zylindrisch geformt mit einer zunächst abgerundeten Schulter wie bei den ersten «Litron»-Teekannen (Gonin 2018a, Abb. S. 12), dann mit einer schrägen Schulter (MHPN MH-PO-1432); sie werden in den folgenden Perioden so gut wie nicht verändert, ausser dass die Schulter eckiger wird. Aus den Rechnungsbüchern erfahren wir, dass die Manufaktur die Teedosen oft mit Metalldeckeln lieferte.

Die Tassen sind entweder glockenförmig mit einem runden Henkel (MHPN MH-PO-1593 und -1594; MHPN MH-2015-130) oder vom Typ «Litron» – in den Rechnungsbüchern als «Becher» bezeichnet –, aber mit einem relativ ausgeprägten Kegelstumpfprofil; auch hier sind die Henkel zunächst rund und glatt (MHPN MH-PO-3229; MHPN MH-2007-169; MHPN MH-2008-1A; MCAHL 29356). Die allerersten Schalen für den Konsum von heissen Getränken – in der Regel Tee – sind relativ niedrig mit ausladendem Rand (MHPN MH-PO-1406; MHL AA.VL 88 C 463). Bald darauf wird der Tassenrand höher und gerade (MHPN MH-2007-198; MHPN MH-2015-165); die zugehörigen Untertassen sind relativ tief (MHPN MH-PO-1346 und -1347).

Die «Trembleuses», in den Rechnungsbüchern als «déjeuners à la Reine» bezeichnet, sind in der Regel leicht kegelstumpfförmig und mit zwei Henkeln versehen, die zunächst eine abgerundete Form mit einer Spitze (SNM LM-52049; Gonin 2017, Abb. 42), dann eine quadratische Form mit abgesetztem oberem Ansatz (MHPN MH-2007-154; MHPN MH-2005-100) aufweisen. Diese geradlinigen Henkel wurden während des Brennvorgangs fast immer verformt. Zuckerdosen, die zunächst eine halbkugelige Form haben (MHPN MH-PO-4278), nehmen relativ schnell ein zylindrisches Profil an, zunächst mit einem abgerundeten Boden und einem gewölbten Deckel (MHPN MH-1999-47; MHPN MH-PO-4286). Der abgeschrägte Boden, der später zur Regel wird, setzt sich bereits in der gleichen Periode durch (MCAHL 30027). Die frühen Saucentöpfchen sind relativ schlank, haben einen einfachen runden Henkel und einen Deckel mit einem modellierten Griff in Form einer Frucht (MHPN MH-2007-193; MHPN MH-2007-162B; MHPN MH-PO-1443).

DieSuppentassen, die in den Archiven der Manufaktur in Anlehnung an die Terminologie der französischen Fabriken «Schalen» genannt werden, sind zunächst halbkugelig mit einfachen runden Henkeln und fruchtförmigem Griff (MHPN MH-PO-4241; MHPN MH-PO-1315 und -1314; MHPN MH-2015-96).

Was die Teller und Dessertteller anbetrifft, so weisen sie von Anfang an die klassische Form auf, die im Laufe der Zeit nicht wesentlich verändert wurde, mit einem fassonierten Rand, der abwechselnd aus sechs kleinen und sechs grossen Lappen besteht (MAF C 505). In dieser frühen Phase sind sie jedoch zwischen Rand und Absatz relativ dick und daher wesentlich schwerer als spätere Versionen. Das MHPN bewahrt ein frühes und wahrscheinlich einzigartiges Beispiel eines Tellers mit einem gemodelten Rand auf (Motiv aus sich kreuzenden Palmzweigen). Es muss sich um ein Einzelstück handeln, da diese Ausführung in der Produktion von Nyon sonst nicht mehr auftaucht (MHPN MH-PO-3089).

Einige komplexere Gefässe, wie die Zuckerdose mit festem Untersetzer, sind in dieser Periode noch selten. Das einzige bekannte Modell ist oval mit profilierten Pilaster-Motiven auf Bauch und Deckel. Der Griff des Deckels war ursprünglich in Form einer Frucht geformt, wie ein intaktes Exemplar im Musée Ariana zeigt. Beim Beispiel aus dem Schloss Nyon weist der Griff in Form eines Tannenzapfens Klebstoffspuren auf, was auf eine Reparatur mit einem Ersatzgriff hindeuten könnte (MHPN MH-2013-111). Beide Exemplare weisen Brennrisse auf. Es ist denkbar, dass diese seltene Form wegen ihrer zu grossen Zerbrechlichkeit beim Brennen schnell aufgegeben wurde.

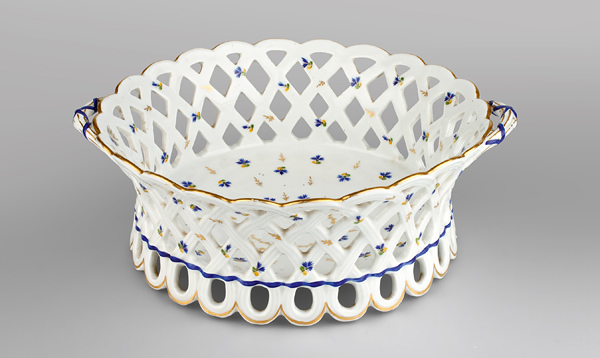

Schon bald tauchen komplexere, übernommene Formen auf, wie diese runden Körbe, deren durchbrochene Teile in diesem Stadium ein Muster aus geraden Bögen aufweisen. Der Untersetzer ist ausgestattet mit doppelten, sich gegenüberliegenden Blättern. An den Rändern verläuft ein Motiv eines gedrehten Bandes im Relief (MHPN MH-2009-10B und -11B). Diese frühe Form gibt es auch in einer ovalen Version (Martinet 1911, Abb. S. 18).

Die ersten Vasen mittlerer Grösse (25–27 cm Höhe) haben in der Regel einen urnenförmigen Körper auf einem gemodelten Sockel (MHPN MH-PO-3110; SNM LM-6038; MAG AR 10661; Pelichet 1985/1, Abb. 116 und 157), wobei die einzige formale Variation in den Griffen besteht, die entweder quadratisch, in Form eines Widderkopfes oder in Form eines weiblichen Maskarons gestaltet sein können. Besonders hervorzuheben ist die prunkvolle Vase, die den Berner Behörden 1782 geschenkt wurde und heute im Bernischen Historischen Museum aufbewahrt wird (BHM H/951 – Droz 1997, 25; Pelichet 1985/1, 163, Abb. 8 und 9), auf der man sieht, dass die Manufaktur bereits die gesamte Palette der Dekortechniken beherrschte: Unterglasurblau, Poliergold mit Mustern, und den Guss dreidimensionaler Formen. Nur wenige Brennrisse, die unter dem breiten, vergoldeten Blattfries am Boden des Objekts verborgen sind, zeigen in diesem Fall, dass die junge Manufaktur die Grenzen ihrer technischen Möglichkeiten erreicht hatte.

Die Dekore

In Nyon, wie in allen europäischen Manufakturen, bildete der Blumendekor das Rückgrat des ornamentalen Repertoires. Im Bereich der Blumensträusse ist der Einfluss aus Paris klar erkennbar. Man denkt dabei vor allem an Clignancourt, an die Manufacture de la Reine oder die Manufacture de Locré.

Die Blumenmotive dieser frühen Periode zeichnen sich durch eine lockere, fast gestische Malweise aus, die in ihrer frühesten Phase nicht sehr sorgfältig ist (MHPN MH-PO-4278; MHL AA.VL 88 C 463). Nach und nach wird die Ausführung präziser, mit ausladenden Sträussen und einer harmonischeren Komposition (MHPN MH-2009-10B und -11B). Die Farben sind kontrastreicher als in den späteren Sträussen, im Blattwerk sind Schatten und Blattadern deutlich stärker ausgeprägt. Die Sträusse sind meist sehr dicht und fast immer um eine Rose herum angeordnet (MHPN MH-2007-193; MHPN MH-2015-168; MHPN MH-PO-1387; MHPN MH-PO-1593 und -1594; MAF C 506).

Das Kornblumenmotiv wird in Nyon, einmal mehr unter dem Einfluss der Pariser Produktionen, ausgiebig interpretiert. Die Variationen dieses Themas waren nahezu grenzenlos: Man trifft auf Darstellungen in Form von Zweigen oder einzelnen Blüten, Girlanden und Kränzen. In dieser frühen Phase wird das Thema jedoch vor allem in Form von Zweigen, begleitet von einigen gestreuten Blüten, behandelt (MHPN MH-PO-4347).

In den Bereichen Landschaft und belebte Szenen zeigen die ersten Versuche noch einen eher pastosen Pinselstrich (MHPN MH-PO-4241). Etwa zur gleichen Zeit hatte die Manufaktur jedoch einen nicht identifizierten Künstler in ihren Reihen, der ihr bester Figurenmaler war und dem die meisten der von François Boucher inspirierten Szenen mit grossen Figuren zu verdanken sind (MHPN MH-PO-1315 und -1314). Von derselben Hand stammen wahrscheinlich insbesondere das prächtige Service im Nationalmuseum (SNM LM-97902) und eine Suppenschüssel mit Untersetzer im Musée Ariana (MAG AR 12641). Die Dekore des Typs «Marseille» (MHPN MH-PO-1429 und -1430; MCAHL 29804; MCAHL 29805; MAF C 518; MHL AA.MI.2142) sowie andere Landschaften, die in dieser Zeit als Miniaturen hergestellt wurden (MCAHL 29370; MCAHL 29356; MCAHL 29395; MHPN MH-PO-4346), verwenden genau die gleiche Palette an Malfarben wie die Dekore à la Boucher. Wir sind geneigt, alle diese Werke der gleichen Hand zuzuschreiben.

Wie die Prunkvase, die die Porzellanhersteller 1782 den Berner Behörden schenkten, bezeugt (Pelichet 1985/1, Abb. 9), führte die Manufaktur bereits in den frühen Jahren komplexe Dekore aus, die polychrome Emailmalerei und blaue Unterglasurmalerei miteinander kombinierten (MHPN MH-2008-1A; MCAHL 29370; MCAHL 29356; MCAHL 29395; MHPN MH-PO-4346; MHPN MH-PO-1402; MCAHL 28702; MHPN MH-PO-4283; MHPN MH-PO-4284; MHPN MH-2007-168; MHPN MH-PO-4243; MHPN MH-PO-1390; MHPN MH-2007-144; MHPN MH-2015-22; MHPN MH-2015-13). Diese Kombination von blauen mit mehrfarbig emaillierten Motiven stellte eine zusätzliche Komplikation im Herstellungsprozess dar. Die Manufaktur scheint diese dekorative Technik spätestens um 1790 aufgegeben zu haben.

Bei den häufiger vorkommenden Motiven fällt auf, dass die ornamentalen Muster (Flechtbänder, Girlanden) oft etwas zu kompakt sind, es ihnen an Weite mangelt und sie häufig zu klein bemessen wirken (MHPN MH-2015-116; MHPN MH-2015-460; MHPN MH-PO-1329; MHPN MH-2015-96; MHPN MH-2005-100). Die Monogramme sind häufig unausgewogen oder sogar nicht eingemittet (MHPN MH-2007-169). Die Insektendekore sind eine frühe Ausführung, aber auch hier scheinen die Motive zunächst unterdimensioniert zu sein, obwohl sie subtil gemalt sind (MHPN MH-2015-456; MHPN MH-2015-457).

Dekore in Unterglasurblau

In den deutschen Staaten und in Nordeuropa boten die meisten Porzellanmanufakturen systematisch eine Auswahl an blauen Dekoren in Unterglasurmalerei an, die eher im unteren preislichen Bereich ihres Sortiments angesiedelt war. Ein Trend, der sich vor allem in der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts deutlich verstärkte.

Nyon verfolgte eine ähnliche Strategie. Am Anfang dieser Produktion bot die Manufaktur Motive mit europäischen Blumen an, aber nur für eine kurze Zeitspanne. Diese Art der Malerei erwies sich wahrscheinlich als zu kostspielig für diese Produktkategorie und wurde um 1790 offenbar aufgegeben (MHL AA.MI.2141).

In der Zeit von 1790-1795 trifft man auf einen Dekor mit Girlanden und Zweigen (MCAHL 30806K; MHPN MH-PO-2843bis und -1590; MCAHL 30806A; MAF C 502; MHV 2106); aber in Nyon, wie auch in den deutschen Manufakturen, war das am weitesten verbreitete und beliebteste blaue Motiv zweifellos das Strohblumenmuster (MHV 2115; MCAHL 30806E; MCAHL 30806G; MHPN MH-PO-3912; MCAHL 30806D; MHPN MH-PO-4352). In den Rechnungsbüchern von Nyon scheint der «blaue Dekor» nach 1795 wieder an Bedeutung zu gewinnen. Das Motiv wird nicht angegeben, aber das Strohblumenmuster ist zu diesem Zeitpunkt offenbar die einzige Verzierung, die noch ausgeführt wird.

Der Scherben und die Manufakturmarken

In den allerersten Jahren, vor 1785, hat das Porzellan ein ausgeprägt weisses und eher kaltes Aussehen. Im Durchlicht betrachtet, zeigt der Scherben eine starke Transparenz und einen hellen, gelblichen Farbton.

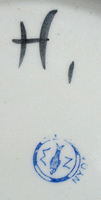

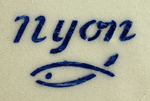

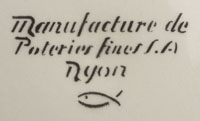

Die Marken sind klein und kompakt mit einer Fülle von Details (siehe z. B. MHPN MH-PO-4388; MHPN MH-PO-1411). Das Unterglasurblau neigt zu einem dunklen, schiefergrauen Ton.

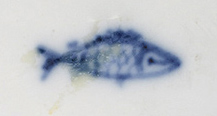

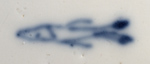

Um 1784/85, wie die flachen Teller und Schüsseln des «Cuénod-Service» bezeugen, die höchstwahrscheinlich zwischen Herbst 1784 und Anfang 1785 geliefert wurden, werden die Marken länger, die Körper der Fische sind stilisierter und bestehen aus zwei Linien, die sich auf Höhe des Schwanzes nicht berühren, die Flossen werden durch zwei einfache Bogenlinien dargestellt, die am Körper entlang gezogen werden. Andere Fischmarken sind sehr schmal und stilisiert (siehe MHPN MH-2013-113M; MHPN MH-2013-112E; und -3). Zur selben Zeit zeigt der Scherben mit seinem ausgeprägten rotbraunen Farbton im Allgemeinen eine deutlich reduzierte Lichtdurchlässigkeit. Im reflektierten Licht nimmt das Porzellan einen wärmeren Farbton an.

Die Jahre 1785–1790

Dies ist wahrscheinlich die turbulenteste Zeit in der Geschichte der Manufaktur: 1786 verliess Dortu Nyon und zog nach Berlin, während Müller heimlich eine Verlegung der Firma nach Genf plante. Müller wurde überführt und ausgewiesen. Eine neue Gesellschaft wurde gegründet und Jean-Georges-Jules Zinkernagel, ein einfacher Vorarbeiter, übernahm vorübergehend die Leitung des Unternehmens. Nach seiner Rückkehr nach Nyon wurde Dortu im April 1787 zunächst zur Persona non grata erklärt. In der Zwischenzeit unternahm Zinkernagel die notwendigen Schritte, um ein Haus und ein Grundstück, die dem Staat gehörten, an einem Ort namens Croset zu erwerben. Der Kauf des Hauses «Ducoster» wurde am 7. Juni 1787 abgeschlossen. Die Käufer waren Henri Veret, Moïse Bonnard, Zinkernagel und Dortu, wobei Letzterer wahrscheinlich angefragt wurde, um die Zukunft der Manufaktur zu sichern (De Molin 1904, 47-50; Droz 1997, 27-32). Das Unternehmen zog ohne grosse Verzögerung in das neue Gebäude um, vielleicht mit nur einigen Monaten der Unterbrechung. In den endlich grosszügigeren Räumlichkeiten, ausgestattet mit erneuerter Infrastruktur, kam das Unternehmen wieder in Fahrt.

Die Formen

Etwa ab 1785 tauchen ambitioniertere Gefässformen wie Suppenschüsseln oder Schüsseln auf. Zum Beispiel dieses seltene Modell mit einem doppelt gewölbten Bauch, horizontalen Griffen in Form von Zweigen mit blattförmigen Attaschen und einem Deckelgriff in Form von sich kreuzenden Zweigen (MHPN MH-2015-143). Eine ovale Version – von der bisher nur ein verziertes Beispiel aus einer Privatsammlung bekannt ist (Mitteilung von Grégoire Gonin) – zeichnet sich durchein reliefiertes Pilastermotiv auf Bauch und Deckel aus (MHPN MH-PO-1581).

Eine sehr ähnliche Form mit zitronenförmigem Deckelgriff wurde offenbar von der Pariser Manufaktur in der Rue Thiroux hergestellt (auch Manufacture de la Reine genannt – Blanchet et associés, Drouot-Richelieu, Auktion vom 28. Juni 2019, Los 124). Etwa zur gleichen Zeit erscheint eine runde Terrine mit einem modellierten, zitronenförmigen Griff (MHPN MH-2007-176), die auf die oben genannte Suppenschüssel zurückzuführen ist, ein Modell, das sich etwas später im Service «Trevor» (MHPN MH-PO-3802bis) wiederfinden wird. Generell sind relativ wenige Schüsseln und Suppenschüsseln aus Nyoner Porzellan bekannt.

Ebenfalls eher selten ist der neue Typ der Suppentasse, der zur gleichen formalen Familie wie die oben erwähnte Suppenschüssel gehört: Das Gefäss steht auf einem Standring und hat zwei Henkel mit zungenförmiger Daumenrast, der Deckelgriff ist in Form von sich kreuzenden Blättern gestaltet (MHPN MH-PO-1397). Das Musée Ariana bewahrt ein Exemplar dieses Typs mit dem dazugehörenden Untersetzer auf (MAG 015739). Die Grundform der Suppentasse hat eine etwas weiter ausladende Wandung als früher und einen pinienzapfenförmigen Deckelgriff; die Henkel sind rund mit einer zungenförmigen Daumenrast (MHPN MH-2015-124; MHPN MH-PO-1326 und -1325). Dieses Modell wird bis 1795 beibehalten, manchmal mit leichten Profiländerungen.

Die Untertasse einer «Trembleuse» stellt eine Kuriosität dar: Es ist das einzige uns bekannte Beispiel aus Nyon, bei dem die Stabilität der Tasse durch einen durchbrochenen Ring und nicht durch eine Vertiefung gewährleistet wurde (MHPN MH-PO-1486). Ein neuer Typ «Trembleuse» scheint um 1785 ins Sortiment aufgenommen worden zu sein. Er ist leicht kegelstumpfförmig und hat einen neuartigen, gegenläufig geschwungenen Henkel, die Daumenrast ist in Form eines dreilappigen Blattes gestaltet (MHPN MH-2007-196 – siehe auch MAG AR 01267). Das Musée Ariana besitzt eine «Trembleuse», die aufgrund ihrer ungewöhnlichen Grösse den Charakter eines Prunkstücks hat (MAG AR 05606 – Pelichet 1985/1, Abb. 42). Dieses Beispiel ist einzigartig und hat runde Henkel und eine Daumenrast in Form eines dreilappigen Blattes.

Die Teekanne nimmt bis auf wenige Details nach und nach ihre endgültige Form an: eine leicht schräge Schulter oder eine schmalere flache Schulter, ein sechsseitiger Ausguss, der weiter unten am Gefässkörper angebracht ist, ein abgerundeter, bandförmiger Henkel mit einer zungenförmigen Daumenrast (MHPN MH-2015-167; MAF C 517A; MHPN MH-2015-99; MHPN MH-2015-159; MHPN MH-2003-137).

Das Grundmodell der Kaffeekanne (auch der Milchkanne oder Heisswasserkanne) behält seinen birnenförmigen Bauch bei, ist aber ausgeprägter und hat einen runden Henkel mit einer Daumenrast, die die Form einer einfachen Zunge oder eines modellierten Blattes haben kann. Der Ausguss zeigt künftig eine gemodelte Zierleiste in Form von Blättern (MHPN MH-2011-38; MHPN MH-PO-1295; MCAHL 30805E).

Zur gleichen Zeit führte die Manufaktur einen neuen Kaffeekannentyp ein, der ziemlich genau auf einem Modell der Wiener Manufaktur basiert: ein zylindrischer Körper auf drei gemodelten Rocaille-Füssen mit einem gebogenen Ausguss sowie hohem durchbrochenem Henkel und blattförmiger Daumenrast (MAG AR 10691, MAG AR 05236, MAG 007622 – Bobbink-De Wilde 1992, Abb. S. 39). Diese Form hat sich wahrscheinlich nicht durchgesetzt, da nur wenige Exemplare überliefert sind. Eine andere Form der Kaffeekanne, von der wir nur ein Exemplar kennen, wurde wahrscheinlich nie in die normale Produktion aufgenommen (MHPN MH-PO-1472).

Bei den Milchkännchen zeichnet sich eine neue Form ab, die sich in der folgenden Periode mit einer schlankeren Silhouette durchsetzen sollte: Die Kanne steht auf einem Standring, der Bauch ist gestreckt kugelig. Das Kännchen ist mit einem hohen Henkel und einer breiten Ausgussöffnung versehen (MHPN MH-2013-102; MAFC 517D).

In der gleichen Periode fanden wir eine äusserst seltene Form mit eiförmigem Bauch auf Standring und mit einem ausladenden Ausguss sowie einem runden Henkel mit einem vorstehenden oberen Ansatz, der aus zwei sich kreuzenden Zweigen besteht (MHPN MH-2015-119). Eine Form, die offenbar den Status eines Prototyps behielt. Dieses Beispiel – wie auch die Beispiele für Kaffeekannen – zeigt, dass die Manufaktur in dieser Phase ihrer Entwicklung offensichtlich bemüht war, ihr Formensortiment zu erneuern.

Zwischen 1785 und 1790 erscheinen zwei neue Zuckerdosen ovaler Form mit festem Untersetzer: Die erste hat einen doppelt gewölbten Deckel, Wandung und Untersetzer sind vierpassig fassoniert (MHPN MH-PO-3074; MAG AR 01343). Das zweite, etwas spätere Modell hat einen doppelt gewölbten Bauch und ein Reliefmuster aus vier Pilastern auf der Wand und dem Deckel, wobei der Griff des Deckels aus sich kreuzenden Bändern geformt ist. Die letzte Form ist direkt vom Porzellan aus Clignancourt inspiriert (MHPN MH-PO-3006; MAG AR 10654; MAG AR 01119; MAG 00616 – für das Modell aus Clignancourt siehe MAG AR 01670 oder MAG AR 01570).

Ebenfalls von Clignancourt inspiriert ist ein neues Korbmodell ohne Untersetzer – die unteren Schlaufen der ineinander verschlungenen Ruten bilden einen Fuss. Das Modell wird in den Geschäftsbüchern geheimnisvoll als «Form von Sèvres» bezeichnet und ist in einer ovalen (MCAHL 30807C) oder runden Version erhältlich (MHPN MH-PO-1362 – für das Modell aus Clignancourt siehe MAG AR 01602 oder MAG AR 01683).

Der klassische Korb mit Untersetzer wurde verändert: Die Bögen der durchbrochenen Teile sind nun U-förmig gebogen, der Untersetzer ist mit einem einzigen gekehlten Blatt verziert und die Ränder des Korbes und des Untersetzers sind glatt (MHPN MH-2015-22; MCAHL 30877A und -B). Dieses Modell hielt sich bis zum Ende der Produktion.

Das Profil der «Litron»-Tasse zeigt nun eine weniger ausgeprägte Kegelstumpfform, die Mehrheit der Henkel ist nunzweipassig mit zweigeteilter unterer Befestigung (MHPN MH-PO-1360 und -1361; MCAHL HIS 55-3827 und -3829; MHPN MH-PO-1514); Es ist anzumerken, dass auch diese Form im Pariser Porzellanrepertoire belegt ist, sei es in Clignancourt oder in der Manufacture de la Courtille (für Pariser Modelle siehe z. B. MAG AR 02232 oder MAG AR 01470).

Ein seltenes Tassenmodell zeichnet sich durch seine halbkugelige Form, den mehrpassigen Rand und den muschelförmigen Henkel mit Daumenrast aus. Dieser Typ, der wahrscheinlich den in den alten Büchern der Manufaktur erwähnten «tasses découpées avec anse» entspricht, war aufgrund der unbequemen Form des Randes offensichtlich nicht so erfolgreich (MHPN MH-PO-2291A). Aus dieser Zeit sind auch grosse, gedeckelte «Litron»-Tassen bekannt, die einen gegenläufig geschwungenen Henkel und eine blattförmig, geformte Daumenrast haben (MHPN MH-PO-1446 und -1447; MHPN MH-2007-113).

Bemerkenswert ist auch ein Bechermodell (CLS MURO 1257) und (MHPN MH-PO-1467 und –1466), das in den bekannten Sammlungen nicht häufig vorkommt.

Vermutlich wurde in dieser Phase auch das längliche Tablett mit fassoniertem Rand eingeführt, das vor allem als Untersetzer für Saucentöpfchen oder andere Gefässe diente (MHPN-MH-PO-1438; CLS MURO 1255; MHPN MH-PO-4284; MHPN MH-PO-1497 bis -1505). Dieses Modell, um 1785 eingeführt, wird mindestens ein Jahrzehnt lang hergestellt.

Die Dekore

Die Blumendekore bleiben zunächst ausgeprägt malerisch, einige wenige Beispiele zeugen von höchstem handwerklichem Können (MHPN MH-2015-144; MHPN MH-PO-1397; MHPN MH-2007-176; MBL-20093). Um 1785 zeichnet sich ein Maler durch seine ganz eigene Art der Zusammenstellung von Blumensträussen aus: Der Strauss ist oft um eine Rose herum aufgebaut und lässt eine Blume an einem langen Stiel herauswachsen (MHPN MH-2015-143; MAF C 506). Sehr grosse Blumensträusse wie auf der Platte MHPN MH-2015-144 sind selten, und das vorliegende Beispiel zeugt von einer für unsere Manufaktur eher aussergewöhnlichen malerischen Meisterschaft. In diesem Fall zeigt sich das Blumenmotiv in seiner ganzen, unvergleichlichen Pracht, ganz im Sinne des Geistes, der sich noch auf die Epoche Ludwigs XV. beruft.

In kleineren Sträussen ist jedoch bereits ein Trend zu einer kontrollierteren und systematischeren Ausführung zu erkennen: Die Farbe wird verdünnt und weniger konstrastreich aufgetragen, die Blätter sind monochromer gehalten (MHPN MH-2015-130; MHPN MH-2007-185; MHPN MH-PO-1473 und -1474).

Die Kornblumen erscheinen wie in der vorherigen Periode in Form von grossen Zweigen (MCAHL 32840; MHPN MH-2015-174) und dann immer systematischer in Form eines Streumusters von kleineren, stilisierten Zweigen (MHPN MH-2015-167; MHPN MH-PO-3104 und -3105; MHPN MH-2015-173). Parallel dazu tauchen erste Dekore mit vereinzelten Kornblumen auf, oft in schachbrettförmig oder diagonal angeordneten Mustern (MHPN MH-2015-162; MHPN MH-2015-164; MHPN MH-PO-1442 und -1443). In dieser Phase entstand auch ein Dekor, der sich als dauerhaft erfolgreich erweisen sollte: die Kombination von Kornblumengirlanden mit einer reichen Goldborte, die zunächst mit einem ausgespartem Mäander (MHPN MH-2015-99) und später mit einem ausgesparten Flechtband verziert wurde- Diese Version setzte sich schliesslich durch: Sie wurde praktisch bis in die letzten Jahre der Produktion unter dem Namen «Kornblumengirlande, griechisch Gold» hergestellt (MHPN MH-2007-201; MHPN MH-2007-107; MCAHL 30924). Deutlich seltener sind die Motive mit Stiefmütterchen in Form von Zweigen oder einzelnen Blüten (MHPN MH-2015-124; MHPN MH-2015-125; MHPN MH-2007-102).

In dieser Zeit scheint auch der in den Büchern der Manufaktur als «Millefleurs» bezeichnete Dekor zu entstehen: ein Streumuster mit kleinen Blumen, meistens Rosen, später kommen Stiefmütterchen dazu (MAF C 519; MHPN MH-PO-1433; MHPN MH-PO-1434; MHPN MH-PO-1438; MHPN MH-PO-1388 und -1389; MHPN MH-2015-169). Zu diesem Zeitpunkt sind die Stiele kurz.

In Motiven, die menschliche Figuren darstellen und in gewisser Weise an die von Boucher inspirierten Szenen der ersten Periode anknüpfen, sind die Figuren nun deutlich kleiner (MHPN MH-PO-4219; MHPN MH-PO-4218 und -4217; MHPN MH-2015-109; MHPN MH-2015-108; MHPN MH-2015-111; MHPN MH-2015-110; MHPN MH-PO-1446 und -1447). Diese anspruchsvollen und kostspieligen Dekore müssen in der Produktion eher selten gewesen sein. Die Qualität der Malerei ist nach wie vor hervorragend und könnte vom Maler der grossen Figuren der frühen Jahre stammen.

Ein weiterer bedeutender Künstler zeichnet sich durch seine Medaillons mit Themen aus, die von den «Boucher-Kindern» inspiriert sind. Sie sind manchmal mehrfarbig, aber hauptsächlich einfarbig in Grau oder Purpurrot ausgeführt (MHPN MH-2007-113; MAG 015830).

Bemerkenswert ist der neue Trend, belebte Szenen in verzierte Rahmen einzubetten, wie bei dem berühmten Service mit Medaillons, die mit rosafarbener Borte eingefasst sind (MHPN MH-2003-137; MHPN MH-2007-114; MHPN MH-2008-2; MHPN MH-2008-46A; MHPN MH-2008-46B; MHPN MH-PO-1587). Die Silhouetten – und Monogramme – zeugen von einer zunehmenden Kunstfertigkeit, auch wenn das Motiv manchmal noch unterdimensioniert erscheint (MHPN MH-PO-1418; MHPN MH-2015-16; MHPN MH-PO-1381; MHPN MH-2011-38; MHPN MH- 2008-6; MCAHL 30061). Die Tassen mit den Bildnissen der Familienmitglieder von Moïse Bonnard, einem der wichtigsten Geldgeber der Manufaktur, sind eine wertvolle Referenzgruppe, da sie zu den wenigen Stücken gehören, die anhand der Geschäftsbücher der Manufaktur genau datiert werden können, in diesem Fall auf 1789 (MHPN MH-PO-2280; MHPN MH-PO-2281; MHPN MH-PO-2282; MHPN MH-PO-2283; MHPN MH-PO-2284; MHPN MH-PO-2285).

Insektenmotive sind immer noch beliebt, sie bleiben leicht und luftig (MHPN MH-PO-3939; MHPN MH-PO-1316; MHPN MH-PO-1391 und -1428). Die ersten Trophäen stammen aus der ersten Periode und wurden gewöhnlich mit einem Band an einer Bordüre befestigt (Pelichet 1985/1, Abb. 40 und 49). Künftig sind sie in Medaillons auf gelbem oder hellgrauem Grund zu sehen (MHPN MH-2015-98; MHPN MH-2007-173 – MAG 015739; MAG AR 01263; MAG AR 10661; MAG AR 10767). Die Deckeltasse mit Trophäen, ausgeführt in Graumalerei (MHPN MH-PO-4180 und -4181), ist ein Einzelfall, der den innovativen Geist der Malerwerkstatt in dieser Phase der Entwicklung und Perfektionierung der Manufaktur verdeutlicht.

Die Bestellungen zur Ergänzung von bestehendem Tafelgeschirr

Die Manufaktur in Nyon ahmte mehrmals Dekore aus anderen Ländern nach, um den einen oder anderen Kunden zufriedenzustellen, der ein ausländisches Porzellanservice ergänzen oder neu bestücken wollte. Bei diesen Anpassungen bewiesen die Maler aus Nyon, vor allem in den Jahren 1785–1795, ein bemerkenswertes Geschick und einen Sinn für Details. Die Kunst des Kopierens beschränkte sich im Allgemeinen auf gemalte Dekore, da die Reproduktion von Formen aufgrund der Notwendigkeit, geeignete Giessformen herzustellen, sehr kostspielig war.

Die am häufigsten kopierten Produkte sind entweder chinesisches Exportporzellan (z. B. das «Cuénod-Service»: MHPN MH-2013-106; MHPN MH-2013-117; siehe auch MHPN MH-PO-3959; MHPN MH-PO-1310; MCAHL 30877A und -B; MHPN MH-PO-1462; MCAHL HIS 55-3617, -3618 und -1618; MCAHL 24617; MHPN MH-2019-99; MHPN MH-2015-126; MHPN MH-2015-12 – für das Modell siehe MAG 8770) oder Porzellan aus Paris (MHPN MH-2007-120 – für das Modell siehe MAG AR 1544 – MHPN MH-2008-52A; MHPN MH-2007-137; MHPN MH-2007-115bis; MHPN MH-PO-3109). Die Manufaktur reproduzierte auch – und zwar brillant – einen komplexen Dekor aus japanischem Exportporzellan (MHPN MH-PO-4238 – für das Originalmodell siehe MAG AR 11976).

Unter Liebhabern sind die Nyoner Versionen des «Ronda»-Dekors der Manufaktur von Tournai (MHPN MH-2015-459; MCAHL 29495) oder einiger klassischer Meissener Dekore (MHPN MH-2010-19A; MHPN MH-PO-3878; MHPN MH-PO-4237) wohlbekannt. Seltener sind Nachschöpfungen von Tafelgeschirr aus Sèvres (MHPN MH-PO-1272 und -1513; MHPN MH-PO-1507 und -1508). In einigen Fällen bewahren die Waadtländer Museen die Modelle zusammen mit ihren Kopien auf (MHPN MH-2013-117; MHPN MH-2013-106 – MHPN MH-PO-4235 und -4236 – MHPN MH-PO-3878; MHPN MH-2015-497 – MHPN MH-2015-153; MHPN MH-2015-152; MHPN MH-2015-147; MHPN MH-2015-146 – MCAHL 29490; MCAHL 29491 – MHPN MH-2010-19A; MHPN MH-2010-19C und -G).

Die Jahre 1790–1795

Um 1790 hatte die Manufaktur die Turbulenzen der Müller-Affäre überwunden und ihre Produktiont konnte sich in neuen Räumlichkeiten an ihrem endgültigen Standort in Le Croset wieder entfalten. Die Fabrik und insbesondere die Dekorationswerkstatt waren nun wieder voll funktionsfähig. Das Produktionsvolumen wuchs von nun an in einem stetigen Rhythmus – sogar zu stetig, da sich die Lagerbestände zwischen 1790 und 1795 und erneut zwischen 1797 und 1801 immer weiter anhäuften (Droz 1997, 42-44). Die Überproduktion erwies sich mehr denn je als selbst verursachtes Übel, das die wirtschaftliche Gesundheit des Unternehmens unwiderruflich untergraben würde. Trotz der äusserst lückenhaften Quellenlage stellt Droz einen erheblichen Anstieg der Verkaufszahlen fest, insbesondere zwischen 1790 und 1793. Anhand der verfügbaren Lohndaten schätzt er, dass die Belegschaft der Manufaktur noch nie so gross war wie zwischen 1790 und 1798 (Droz 1997, 51).

Die Formen

Unter den häufigsten Formen sind einige nun für eine gewisse Zeit etabliert, wie die Körbe, die Zuckerdosen oder die Teekannen. Bei Letzteren sind nur noch Detailvariationen zu beobachten, wie etwa die immer stärker ausgeprägte Höhe des Randes, der den Deckel festhält (MCAHL 30792C; MCAHL 29485 und 29486) oder die Form der Daumenrast, die anstelle einer einfachen Lasche wie ein ausgeschnittenes Blatt aussehen kann (MHPN MH-2007-134C und -D; MHPN MH-PO-4306; MHPN MH-2015-115).

Eine neue, nur selten anzutreffende Tassenform mit einem halbkugeligen, von einer Schale abgeleiteten Körper und einem runden Henkel mit Lasche tritt in Erscheinung (MHPN MH-2007-166). Bei der «Litrontasse» hat das Grundmodell immer noch einen zweipassigen Henkel mit einer zweigeteilten unteren Lasche, wird aber jetzt auch mit einem viereckigen Henkel angeboten (MHPN MH-PO-1623 und -1624; MHPN MH-PO-4304 und -4300; MHPN MH-PO-1423 und -1422).

Die «Trembleuse» erhielt ebenfalls vereinfachte quadratische Henkel und einen etwas gewölbteren Deckel; die Fahne der Untertasse ist weniger gekrümmt und der Hohlraum für die Tasse weniger tief (MHPN MH-PO-1539 und -1540; MHPN MH-PO-1268 und -1269; MHPN MH-2008-48). Die Suppenschale behält ihre Form bei, erhält aber neue Henkel, die oben gegabelt sind und blattförmige Attaschen haben (MHPN MH-PO-1352; MCAHL 30067 und 30066; MHPN MH-PO-1275, für ein späteres Beispiel).

Das neue Standardmodell für Milch- (oder Sahne-) kännchen, das bereits in der vorherigen Periode skizziert wurde, hat eine höhere, urnenartige Form auf einem meist pokalartigen Fussl, eine ausladende Ausgussöffnung und einen hohen Henkel (MHPN MH-PO-1779; MHPN MH-PO-4302; MHPN MH-PO-1316). Eine seltene Variante hat eine umgekehrte Helmform (MHPN MH-PO-4307).

Die Kaffeekanne behält zunächst ihre birnenförmige Silhouette auf einem einfachen Standring, mit einem gemodelten Ausguss und einer blattförmigen Daumenrast (MHPN MH-PO-1336; MHPN MH-PO-1295; MCAHL 30805E). Aber eine neue Standardform ist im Begriff, sie zu ersetzen, ausgestattet mit einem fast eiförmigen Bauch, entweder auf einem Standring oder einem pokalartigen Fuss stehend, wobei die Daumenrast weiterhin blattförmig ist und der Ausguss immer noch gemodelt. (MCAHL 29488; MHPN MH-2015-118; MCAHL 30806I). Eine weitere Neuheit, die anscheinend keine grosse Verbreitung fand, ist ein Modell mit urnenförmigem Bauch auf einem Standring, mit einem ziemlich komplizierten, gegenläufig geschwungenen Henkel mit blattförmiger Daumenrast und gegabelter unterer Befestigung (MHPN MH-PO-494). Dieses seltene Modell gibt es auch mit einem einfacheren Henkel (MHPN MH-2015-101).

In den frühen 1790er-Jahren erweiterte die Manufaktur ihr Sortiment an Formen für festliches Tafelgeschirr erheblich. In dieser Zeit entstanden die beiden grössten bis heute bekannten Serien, das Service «Trevor» und das Service «Napolitain» (siehe Kapitel «Nyon, Porzellanmanufaktur – Die berühmten Services»). In diesem Zusammenhang erscheinen unserer Meinung nach auch die ersten Modelle von Flaschenkühlern, die in den Büchern als «seau à bouteille» bezeichnet werden (MHPN MH-PO-1518 – MAG 007615; MAG AR 01180; MAG AR 01329; MAG AR 01330), (MCAHL 30021 – MAG AR 01327; MAG AR 05583; MAG AR 05584; MAG 019291; MAG 019292) und Kühlgefässe für Gläser mit schrägem oder geradem Rand (MCAHL 30924) (MHPN MH-PO-1532 – SNM LM-52837 –MAG AR 04487; MAG AR 04488). Alle drei Arten von Gefässen haben die gleiche Art von Griffen in Form von horizontalen Henkeln, die sich überkreuzende Zweige darstellen, mit aufgesetzten blattförmigen Befestigungen.

Weiterhin gibt es doppelte Konfitürennäpfe mit festem, ovalem Untersetzer (MCAHL 29808; MHPN MH-2007-180; MHPN MH-PO-1546), dreifache Konfitürennäpfe auf dreieckigem Untersetzer (MHPN MH-PO-3175; MHPN MH-PO-3499) und eine Butterdose mit festem Untersetzer und einem doppelt gewölbten Deckel, dessen Griff wie ein zu einer Schleife gebogener Ast geformt ist (MCAHL 30795; MHPN MH-2015-95).

Eine weitere neue Form ist die Sauciere mit ovalem Untersetzer und vierpassigem, fassoniertem Rand, die möglicherweise für das Service «Napolitain»entworfen wurde (MHPN MH-PO-1542; MHPN MH-PO-1544). Das Musée du Château de Nyon bewahrt eine Variante in Weiss auf, bei der es sich um den Prototyp dieses Modells handeln könnte und das wahrscheinlich nie in die Produktion aufgenommen wurde (MHPN MH-PO-4277A und -B).

Das Service «Napolitain» besteht vor allem aus grossen, gedeckelten Gefässen, zwei Suppenschüsseln und zwei Gemüseschüsseln (oder Terrinen), die wahrscheinlich für diesen Anlass geschaffen wurden. Die Suppenschüsseln (MHPN MH-PO-1730) sind eine Weiterentwicklung der Terrinen, die um 1785 erschienen, und unterscheiden sich offensichtlich durch ihre Grösse und die aufwendig ausgearbeitete Form der Deckelgriffe. Die ovalen Terrinen oder Gemüseschalen (MHPN MH-PO-1534) sind eine gewagte Innovation mit ihrem gerippten Deckelabschluss.

Im Bereich der rein dekorativen Objekte bietet die Manufaktur nun auch Töpfe für Blumen mit Zwiebeln an, die nach den Fabrikbüchern als «Kamingarnituren» zusammengestellt wurden. Diese Behälter für Zwiebelpflanzen, die vor allem in der Pariser Produktion dieser Zeit relativ weit verbreitet waren, werden alle nach demselben, von der Architektur oder von Möbeln inspirierten Schema entworfen, jedoch in drei verschiedenen Formaten: rechteckig, quadratisch oder «halbmondförmig» (MHPN MH-2015-156; MHPN MH-2015-154; MHPN MH-2015-155; MACHL HIS 55-3310; MCAHL HIS 55-3311; MCAHL HIS 55-3312; MHPN MH-2015-102).

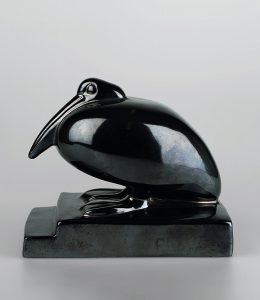

Die mittelgrossen Vasen aus dieser Zeit sind entweder Vasen in Kegelform, ein Typ, der in unserem Korpus nicht vertreten ist (siehe Pelichet 1957, Abb. S. 93), oder die in den Archiven als «Büffelkopfvasen» bezeichneten Vasen, von denen das MHPN ein spätes Exemplar mit minimalistischem Dekor aufbewahrt (MHPN MH-PO-486 – siehe auch MAG AR 05602; MAG AR 05603).

Ebenfalls in den frühen 1790er-Jahren wurden die grössten Objekte, die je in Nyon entworfen wurden, hergestellt: urnenförmige Potpourri-Vasen auf einem hohen Pokalfuss, von denen insgesamt zwei Exemplare bekannt sind. Das erste, das mit zwei – selbst im europäischen Vergleich – ausserordentlich reichen Trophäen verziert ist, befindet sich heute im Schlossmuseum von Nyon (MHPN MH-2015-178), das zweite in den Sammlungen des Musée Ariana (MAG 008635).

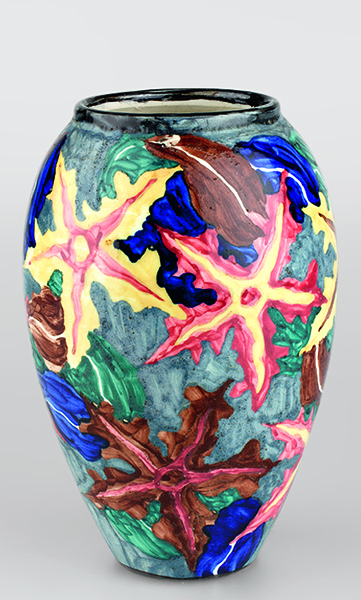

Die Dekore

Die Blumendekore haben nun eine Art Reifegrad erreicht, in dem alles perfekt beherrscht zu sein scheint, jedoch auf Kosten einer gewissen naturalistischen Ausdruckskraft. Die Farbtöne sind oft zurückhaltend und leuchtend, bei Grüntönen sogar durchscheinend; Blumen und Blätter erscheinen nicht sehr plastisch (siehe zum Beispiel MCAHL HIS 55-3838; MHPN MH-PO-4207 und -4208; MCAHL HIS 55-3827 und -3829). Im Allgemeinen wird der Strauss als eine unter mehreren Verzierungen betrachtet (MHPN MH-2012-69; MHPN MH-2009-14). Bei der Verarbeitung in Streumotiven wird lediglich ein ausgewogenes Verhältnis zu den anderen goldenen Motiven angestrebt, wie etwa beim von Roll-Service (MCAHL 30021; MHPN MH-2007-200).

Kornblumendekore gibt es von nun an in einer erstaunlichen Vielfalt von Ausführungen: Zweige (MHPN MH-2015-172), vereinzelte Blüten, blaue (MCAHL 29808) oder purpurrote Kornblumen (MHPN MH-PO-1715) – die Mischung aus blauen und purpurroten Kornblumen scheint nicht vor 1795 belegt zu sein –, zufällig angeordnete oder geordnete Muster (MHPN MH-PO-1336; MHPN MH-PO-1398), Kornblumen in einem Kranz oder in Girlanden (MHPN MH-2007-107).

Der Dekor «Mille-fleurs» wird durch die Hinzufügung kleiner Stiefmütterchen variiert, während die Blumenstiele immer länger und die Blätter weiter vereinfacht werden (MHPN MH-2007-188; MCAHL 30792C; MCAHL 29807C; MCAHL 30792G; MCAHL HIS 55-3841). Ab etwa 1795 wird das Motiv «Millefleurs, riche dorure» (wobei die Vergoldung in der Regel aus zwei Arten von übereinanderliegenden Blattgirlanden besteht – MCAHL 29807B) zu einem der häufigsten Dekore in der oberen Mittelklasse und bleibt als solches fast bis zum Ende der Produktion erhalten.

Immer mehr Dekore kombinieren florale Elemente mit mehr oder weniger komplexen Ornamenten: Blumen in Medaillons sind in einen reichen Ornamentfries eingebettet wie beim Dekor «Trevor» (MHPN MH-PO-3802bis); Blumengirlanden werden an Borten mit verschiedenen Motiven befestigt (MHPN MH-2007-121; MHPN MH-2015-486) wie im besonderen Fall des Dekors «Napolitain» (MHPN MH-PO-1534). Nebenbei bemerkt waren die Dekore «Trevor» und «Napolitain» so beliebt, dass sie praktisch bis zum Ende der Produktion beibehalten wurden, manchmal in vereinfachter Form und fast hauptsächlich auf Trinkgeschirr (MHPN MH-2015-20; MHPN MH-PO-1409 und -1410; MAF C 516A; MAF C 516B).

Die belebten Szenen, in den Archiven «Hirtenszenen» genannt, werden immer häufiger als Miniaturen in Medaillons mit dicker Goldborte dargestellt. Die Themen sind fast durchwegs galante Szenen (MHPN MH-PO-1268 und -1269; MHPN MH-PO-1285 und -1286). Grössere Figuren tauchen wieder auf, vor allem im beliebten Reigen der Schweizer Trachten, die getreu nach den druckgrafischen Quellen der populärsten Schweizer Kleinmeister dargestellt werden (MHPN MH-PO-4306; MHPN MH-PO-4295; MHPN MH-2008-45; MHPN MH-PO-4305 und -4298; MHPN MH-PO-4303 und -4299). Eine genaue Untersuchung dieser Themen würde zeigen, dass die Manufaktur zu dieser Zeit noch über mehrere Maler verfügte, die in der Lage waren, die menschliche Figur angemessen darzustellen.

Die Darstellung realer Landschaften, wie auf dem prächtigen Tee- und Kaffeeservice mit Ansichten von Nyon, Coppet und Genf (MHPN MH-PO-1279; MHPN MH-PO-1295; MHPN MH-PO-10076), ist unserer Meinung nach eine absolute Neuheit im Repertoire von Nyon und wird sich auf Einzelfälle beschränken (man denke nur an die grosse Potpourri-Vase im Musée Ariana, die mit Ansichten von Lausanne und Saint-Maurice verziert ist). Dieses Ensemble, das sich auch durch meisterhaft ausgeführte Goldornamente auszeichnet, ist höchstwahrscheinlich eine Auftragsarbeit, ebenso die Schale aus einem Trinkservice, einzig in ihrer Art, mit einer Darstellung eines Meeresufers (MHPN MH-2007-187). Die Zuckerdose, die Teekanne und eine Tasse mit Untertasse konnten in verschiedenen Privatsammlungen ausfindig gemacht werden.

Zur gleichen Zeit produzierte Nyon ein hochwertiges Tee- und Kaffeeservice mit Landschaftsmalereien im vorromantischen Stil des Zürcher Porzellans (MHPN MH-MHPN MH-2007-166; MHPN MH-PO-1376; MHPN MH-2007-167 – für die Teekanne mit Untersetzer und Spülschale, siehe MAG AR 10737; MAG AR 10738; MAG AR 10739). Ein weiteres bemerkenswertes Trinkgeschirr ist mit belebten Landschaften in Medaillons verziert, eingerahmt von rosa Borten (MHPN MH-2003-137; MHPN MH-2007-114; MHPN MH-2008-2; MHPN MH-2008-46A; MHPN MH-2008-46B; MHPN MH-PO-1587 – für die Kaffeekanne, siehe MAG 018710). Wir glauben, dass wir diesen Dekor dem Maler Johann Joseph Hubert Pernaux aus Ludwigsburg zuschreiben können. Dies ist das erste Mal, dass ein Dekor aus Nyon einem identifizierten Maler zugeschrieben werden kann, mit Ausnahme des Falls von Étienne Gide (siehe weiter unten).

In der Gruppe der Tiermalerei fertigte die Manufaktur zu dieser Zeit eine Reihe von Dekoren an, Kartuschen mit Szenen zeigen, die in purpurroter, monochromer Maltechnik ausgeführt wurden. In der Regel wurden Schafe oder Rinder dargestellt. Das Musée du Château de Nyon besitzt dazu ein Exemplar (MHPN MH-2015-123). Die in der gleichen Maltechnik, aber nicht unbedingt vom gleichen Maler bemalte «Kamingarnitur» aus dem Schloss Hauteville, machen diese zu einem der bemerkenswertesten Ensembles in der bekannten Produktion von Nyon. Wir konnten die vom Maler verwendeten Druckquellen identifizieren: zwei Stiche des deutschen Künstlers Gottlieb Friedrich Riedel (1724–1784), der übrigens intensiv mit der Ludwigsburger Manufaktur zusammenarbeitete (MHPN MH-2015-156; MHPN MH-2015-154; MHPN MH-2015-155). Seltsamerweise sind diese in Purpurrot gehaltenen Tierszenen alle von einem mehr oder weniger grossen hellgrünen Bereich begleitet. Die gleiche Farbkombination findet sich auch auf einer «Trembleuse» aus dem Musée Ariana, wo die grüne Farbe fast das gesamte Objekt bedeckt (MAG AR 05608).

In den frühen 1790er-Jahren hatte die Manufaktur die Gelegenheit, mehrere prestigeträchtige Aufträge für Kunden in Norditalien auszuführen. Uns sind insbesondere drei Fälle bekannt, die sich alle in den Beständen des Schlossmuseums von Nyon befinden. Das Museum bewahrt mehrere Stücke eines Service mit den Allianzwappen der Familien Vallesa und Filippa di Martiniana (MHPN MH-2002-300; MHPN MH-1999-120; MHPN MH-2015-452) sowie eine «Trembleuse» aus einem Porzellansatz für die berühmte Gräfin Anna Pieri Brignole-Sale (MHPN MH-2008-48). In der Sammlung findet man auch eine Tasse und einen Dessertteller, die für einen der besten Kunden der Manufaktur, Graf Georg Gustav von Wrangel, hergestellt wurden, der von 1789 bis 1792 schwedischer Minister in Genua war (MHPN MH-PO-1423 und -1422; MHPN MH-2007-150). Diese Objekte sind repräsentativ für die hochwertige Produktion und zeugen von dem hohen Niveau, das die Dekorateure in Nyon insbesondere bei der Ornamentmalerei erreichten.

Auch die Trophäendekore erreichen eine Art Höhepunkt in ihren Ausführungen (MACHL HIS 55-3310; MCAHL HIS 55-3311; MCAHL HIS 55-3312; MHPN MH-PO-4182 und -4183; MHPN MH-2012-100; MHPN MH-PO-1302), wobei das spektakulärste Beispiel in diesem Genre die grosse Vase ist, die mit komplexen Trophäen geschmückt ist, die Liebe und Musik einerseits und Jagd und Fischfang andererseits preisen (MHPN MH-2015-178). Die Verteilung der Themen in den beiden Trophäen ist natürlich kein Zufall, man hat offensichtlich versucht, ein Objekt zu entwerfen, das eine weibliche und eine männliche Seite zeigt. Es fällt auf, dass die Farbpalette Mitte der 1790er-Jahre kühler und kontrastreicher wird, da andere, philosophische oder sogar freimaurerische Themen auftauchen (MHPN MH-PO-3103; MHPN MH-2015-118).

Es ist unbestritten, dass die Künstler aus Nyon in dieser Zeit der intensiven Kreativität die grössten Schätze ihrer Vorstellungskraft im Bereich der Ornamentmalerei entfalteten. Sie entwarfen ein ganzes Repertoire an Motiven, die oft vollkommen originell waren und Bänder, Girlanden, Borten und Flechtdekore kombinierten. Das Sortiment zeugt nicht nur von grossem Einfallsreichtum, sondern auch von erstklassiger Handwerkskunst (MHPN MH-PO-1412 und -1413; MCAHL 29308; MHPN MH-PO-1260; MHPN MH-2007-179; MCAHL 29309; MHPN MH-PO-1341; MHPN MH-2007-155; MHPN MH-PO-1444 und -1445; MHPN MH-2007-124MHPN MH-PO-1352; MCAHL 30067 und 30066; MCAHL HIS 55-3551; MCAHL 30805D; MHPN MH-2015-31). In dieser Zeit entstandauch eines der einfachsten Dekore des Repertoires, das in den Büchern der Manufaktur als «grecque violette, or» bezeichnet wird (MCAHL 29333). Aufgrund der trotz der Vergoldung relativ geringen Kosten blieb dieses Muster bis in die letzten Jahre der Herstellung in Mode.

Der Scherben und die Manufakurmarken

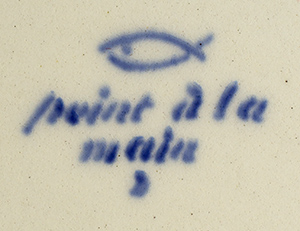

Um 1790 hat das Porzellan überwiegend einen angenehm cremigen, elfenbeinweissen Farbton. Bei Betrachtung im Durchlicht zeigt es oft eine geringe Lichtdurchlässigkeit und einen ausgeprägten rotbraunen Farbton. Auf ein und demselben Objekt kontrastieren diese dunklen Bereiche manchmal mit helleren Flecken, die deutlich durchscheinender sind. Die Fischmarken werden in der Regel sorgfältig und mit einer eher ausladenden Geste mit allen erforderlichen Details ausgeführt: Augen, Mund, Flossen (siehe z. B. MHPN MH-PO-4230; MCAHL HIS 55-3838; MHPN MH-2015-172; MCAHL 30803; MHPN MH-PO-1471; MHPN MH-2015-543; MHPN MH-PO-3802bis; MHPN MH-2007-121; MHPN MH-PO-1259; MHPN MH-PO-1341; MCAHL 30805E; MCAHL 30805C).

Zwischen 1790 und 1795 beginnt die Fischmarke zu zerfallen (MCAHL 30021; MHPN MH-2008-49; MCAHL 30795; MHPN MH-PO-1291; MHPN MH-PO-1285; MHPN MH-2008-48; MHPN MH-PO-1417).

Die Jahre nach 1795

Trotz der besonders mangelhaften Quellen nach 1793 schätzt Droz, dass die Jahre 1798–1801 durch einen schlechten Geschäftsgang und insbesondere durch einen zunehmenden Mangel an Liquidität gekennzeichnet waren. Ungeachtet dieser ungünstigen Konjunktur konnte die Produktion bis 1801 auf demselben Niveau gehalten werden. Die Verkäufe hingegen stiegen nicht in gleichem Masse an. Das «Fabrikbuch» der Manufaktur, das Droz auf das Jahr 1801 datiert, während Pelichet es auf 1799 datiert hatte, zieht eine klare Bilanz über das quälende Problem der Überproduktion (Droz 1997, 53–55). Die Verantwortlichen des Unternehmens zogen die Konsequenzen aus dieser alarmierenden Feststellung: Die Produktion wurde gedrosselt, während sich der Absatz zwischen 1801 und 1805 erholte und das Unternehmen seine Schulden abbauen konnte. Die Rettungsversuche waren längerfristig leider ohne Erfolg: Das Unternehmen wurde 1808 aufgelöst. Am 31. Dezember desselben Jahres wurde eine neue Gesellschaft namens «Dortu, Soulier, Doret und Cie» gegründet, die die Aktiven und Passiven der vorherigen Gesellschaft («Dortu, Soulier, Monod und Cie») übernahm.

Die Formen

Um 1795 sowie in wenigen Jahren danach wird eine Reihe von Formen noch einmal erneuert. Oft beschränken sich die Änderungen auf «kosmetische» Retuschen, wie im Fall der Teekanne, die lediglich einen neuen, gegenläufig geschwungenen Henkel erhält und eine wenig ausgeprägte, aufgerollte Daumenrast aufweist (MHPN MH-PO-3965; MCAHL 32849; MHPN MH-PO-1475; MHPN MH-PO-1292; MCAHL 29819; MCAHL 32846). Man beachte auch den deutlich höheren Rand und den Knauf des Deckels in Form einer einfachen Kugel.

Der gleiche Henkeltyp findet sich auch bei einigen grossen Tassen (MHPN MH-2015-495 und -496; MHPN MH-2007-178). Die gängige «Litron»-Tasse zeigt zunächst den quadratischen Henkel, den man schon früher gesehen hat (MHPN MH-2007-134H und -J; MHPN MH-PO-1477 und -1478), bevor der runde, glatte Henkel, der in den frühen Jahren der Manufaktur zur Regel und um 1800 allgemein üblich wurde, wieder zum Einsatz kam (MHPN MH-2007-141; MCAHL 30000; MHPN MH-2007-171; MHPN MH-2007-119A und -B). Eine weitere Henkelvariante erlebte in den letzten Jahren ein kurzes Dasein (MCAHL 31644; MCAHL 30796 und 32832; MHPN MH-2007-161; MHPN MH-PO-1588); sie wurde offenbar im Zusammenhang mit der «terre étrusque» entwickelt, die ab 1807 hergestellt wurde (MHPN MH-FA-3060).

In dieser Zeit entstanden zwei neue Modelle von Deckel-Tassen: eine grosse «Litronform» mit quadratischem Henkel und einem Deckel mit abgerundetem Tannenzapfengriff (MCAHL 30804B) und eine niedrige Tasse mit doppelt gewölbter Wandung und einem Deckel mit demselben Griff (MHPN MH-2015-121). Ein ähnlicher Deckel mit doppelter Ausbuchtung und abgerundetem Tannenzapfen findet sich auf einer späten Version der «Trembleuse» (MHPN MH-2007-115). Eine kleine, grob gearbeitete, glockenförmige Tasse mit einem doppelspitzigen Henkel erlebte in der Spätphase der Produktion ein kurzes Dasein (MHPN MH-PO-3090). Die Spülschalen (in den Rechnungsbüchern als «jattes à eau/Wasserschalen» bezeichnet) wurden nun immer mit einem Standring angeboten (MCAHL HIS 55-3416; MCAHL 30007; MHPN MH-PO-3225; MHPN MH-PO-1282).

Bei einer Reihe von Gefässen, deren Profile völlig neu gestaltet wurden, war die Erneuerung der Form radikaler, wie etwa beim Sahnekännchen (oder Milchkännchen), das sich nun mit abgerundetem, kegelstumpfförmigem Baucheinem hohen, gebogenen Henkel und einem breiten Ausguss zeigt. Es sind mehrere Versionen bekannt, die sich in der Gestaltung der Henkelansätze unterscheiden: Beide Ansätze sind blattförmig (MHPN MH-PO-3912; MCAHL 29397); der obere Ansatz bleibt blattförmig, hingegen ist der untere Ansatz mit einer Schraube im Relief verziert (MHPN MH-PO-1440; MCAHL 30806F); der obere Ansatz ist ohne Verzierung, der untere zeigt wiederum eine Schraube (MHPN MH-2007-134B).

Die Silhouette der Zuckerdose mit festem Untersatz wurde ebenfalls völlig neu gestaltet, der Untersetzer hat einen aufgebogenem Rand, die Dose hat einen geschweiften Deckel mit gerader Oberseite. Bemerkenswert sind die beiden seitlichen Griffe in Form von hängenden, fixierten Ringen (MHPN MH-1999-16; MCAHL 30070; MCAHL 29403). In Wirklichkeit ist diese Form von einem relativ seltenen Modell abgeleitet, das etwa zwischen 1790 und 1795 entstanden sein muss und einen doppelt gewölbten Bauch und einem Untersetzer mit fassoniertem Rand aufweist (Pelichet 1985/1, Abb. 179; MAF C 524; CLS MURO 1282A; MAHN AA 2390). Die neue Version zeichnet sich durch eine kantigere Form aus, eine Tendenz, die bei vielen der nach 1795 entstandenen Formen zu beobachten ist; auch die Ausarbeitung des durchbrochenen Deckelgriffs ist bemerkenswert, dessen relative Komplexität an diejenige erinnert, die wir weiter unten bei einigen Innovationen finden werden, insbesondere bei der Gestaltung der Henkel.

Der Untersetzer für Teekannen behielt lange Zeit seine ursprüngliche Form bei. Er war vierpassig (MCAHL 32840; MHPN MH-PO-1551; MHPN MH-PO-1305). Um 1795 wurde er ebenfalls durch ein neues Modell ersetzt (MCAHL 30018; MHPN MH-PO-1485; MHPN MH-PO-1293; MHPN MH-PO-4316; MHPN MH-2008-3). Die Teedose hatte künftig ein rechteckiges Profil (MAF C 526C; MHPN MH-PO-3007).

Etwa zur gleichen Zeit wurde eine Suppenschale eingeführt, die in den Rechnungsbüchern als «etruskisch» bezeichnet wird (Pelichet 1985/1, Abb. 147). Sie fehlt im vorliegenden Zusammenstellung, die jedoch ein Beispiel des passenden Untersetzers zu diesem Modell enthält (MHPN MH-2015-107). Gegen Ende der Produktion tauchte ein anderer Typ auf, eine einfache Halbkugelform auf einem hohen Fuss mit etwas altmodischen Henkeln mit blattförmiger Daumenrast. Wir kennen dieses Modell nur in Verbindung mit dem Strohblumendekor in Unterglasurblau (MHPN MH-PO-4352 – Musée Ariana, Inv. AR 2003-534).

Die Butterdose wird leicht überarbeitet: Der Deckel hat nun einen quadratischen Griff mit blattförmig geformten Ansätzen (MCAHL 30017; MHPN MH-2007-202 – Musée Ariana, Inv. AR 01196).

Die Zuckerdose hat nun einen konischen Bauch mit gerundetem Unterteil das auf einem Standring ruht (MCAHL 30006; MHPN MH-2015-137; MHPN MH-PO-1278 – zu diesem letzten Beispiel ist zu bemerken, dass die neuen Formen manchmal neben den alten existieren konnten: MHPN MH-2015-104). Eine Variante der neuen Zuckerdose hat zwei Griffe in Form von hängenden, fixierten Ringen (MCAHL 29492; MHPN MH-PO-1294; MHPN MH-PO-127). Dasselbe Konzept eines konischen Bauches auf einem Sockel findet sich auch beim neuen Modell einer Wasser- oder Milchkanne mit einem hohen Henkel und einer gegabelten unteren Befestigung (MHPN MH-PO-3964; MCAHL 30009; MHPN MH-2010-18C; MHPN MH-2015-132; MHPN MH-2015-133; MHPN MH-2015-134).

Das MHPN bewahrt übrigens eine ungewöhnlich frühe Toilettengarnitur auf, die aus einer Waschkanne und zugehöriger Schüssel besteht (MHPN MH-PO-3189).

Das Grundmodell der Kaffeekanne wurde nur im Detail verändert: Die blattförmige Daumenrast wurde angereichert – manchmal – mit einer inneren Lasche (MHPN MH-PO-492; MCAHL 30890; MHPN MH-2015-113). Parallel dazu taucht nach 1795 ein neuer Typ auf (MHPN MH-PO-494) mit einem urnenförmigen Bauch auf einem gekehlten Standring, der eine Weiterentwicklung des in der vorherigen Periode erprobten Modells zu sein scheint. Die überarbeitete Version hat einen neuen Henkel und eine Ausgussöffnung, die teilweise mit einem Blatt-Relief bedeckt ist (MCAHL 30065). In seiner vollendeten Form (MHPN MH-2010-18A und -18B; MHPN MH-2015-100; MAF C 526A) ist der Henkel rund mit einer inneren Lasche und einer eingerollten Daumenrast; der untere Ansatz stösst an eine gemodelte Verzierung, ein Detail, das an den Henkel des neuen Wasserkrugs erinnert (siehe oben).

Die Erneuerung der Formen, die die Manufaktur in einem Zeitraum unternahm, den wir zwischen 1795 und 1798 ansetzen, erstreckte sich auch auf komplexere Formen im Zusammenhang mit dem Tafelgeschirr. In dieser Phase verzeichnet Droz eine relativ hohe Auslastung (gemessen z. B. an den Löhnen), auch wenn die Verkaufszahlen bereits zu stagnieren begannen.

Das Kühlgefäss zum Beispiel zeigt nun einen zylindrischen Körper mit abgerundetem Unterteil auf einem Standring (MCAHL HIS 55-3841). Auch hier fallen zuerst die aufwendig ausgearbeiteten Seitengriffe auf. Im Bezug auf den «Stand der Waren im Laden» erwähnt das Journal der Manufaktur vom 1. Juli 1801 «Kühlgefässe, neue Form», die unverziert 20 Pfund pro Stück kosteten, während die «alte Form» sich auf 12 Pfund belief (MCAHL 30021).

Im selben Dokument werden Saucieren mit der Bezeichnung «neue Form» aufgeführt, ein Modell, das 1795 und 1796 in den Rechnungsbüchern erwähnt wurde (MHPN MH-2015-93 – Das Nationalmuseum bewahrt ein Beispiel zusammen mit seinem Untersetzer, Inv. LM-42112). Der Henkel dieser Sauciere zeigt Ähnlichkeiten mit dem Henkel der neuen Modelle der Wasser- und Kaffeekanne.

In die gleiche Richtung geht auch der neue Gläserkühler, der im Wesentlichen dem alten Modell mit schrägen Zinnen nachempfunden ist, aber hier mit aufwendig gestalteten Griffen versehen wurde (MHPN MH-2015-142).

Das neue Formenrepertoire umfasste auch eine Terrine (CLS MURO 585), die sich ebenfalls durch ihre etwas manierierten Griffe auszeichnet. Die Form war offensichtlich nicht sehr erfolgreich: Neben dem Exemplar im Schloss La Sarraz mit seinem einfachen Dekor (man wollte diese Form, die die Lager überfüllte, billig absetzen) sind nur zwei weitere Beispiele bekannt; das erste ist in Blondel 1902 abgebildet, das zweite befindet sich in einer Privatsammlung und weist ein Dekor «mille-fleurs, reiche Vergoldung» (Mitteilung von Grégoire Gonin) auf. Im Allgemeinen kamen diese neuen, ehrgeizigen Formen, die wesentlich teurer waren als die alten Modelle, zu einer Zeit heraus, als der Markt sich verschlechterte, weshalb sie in Museums- und Privatsammlungen sehr selten sind.

Das letzte grosse Vasenmodell, das in Nyon entstand, war wahrscheinlich die Potpourri-Vase «Medici», die 1796 und 1801 in den Rechnungsbüchern erwähnt wird. Das Musée du Château de Nyon besitzt mehrere Beispiele mit minimalem Dekor oder sogar aus weissem Porzellan (MHPN MH-PO-4233; MHPN MH-2015-176; MHPN MH-PO-489), während das Musée Ariana ein Exemplar mit etwas kunstvoller ausgearbeitetem Dekor besitzt (Inv. AR 05601). Ariana bewahrt auch eine «reich verzierte» Variante der «Medici»-Vase mit komplexen seitlichen Griffen, die mit den Griffen der oben erwähnten neuen Formen übereinstimmen (Inv. AR 01283; AR 01284 – für moderne Repliken dieser Version siehe MCAHL 28696B und MHPN MH-1999-45). Der Fall der «Medici»-Vase ist ein Beispiel für die zunehmenden Schwierigkeiten der Manufaktur beim Absatz ihrer teuersten Produkte. Da sich die weissen Formen in den Lagern stapelten, versuchte man, sie zu erschwinglicheren Preisen zu verkaufen, indem man sie mit sparsamen Verzierungen wie etwa vergoldete Ränder und schwarze Hervorhebungen versah (siehe MHPN MH-PO-4233) oder monochrom violette Sträusse ohne Vergoldung malte (im Landesmuseum Zürich befinden sich zwei Exemplare dazu Inv. LM-5163).

Die Dekore

Die Blumenstraussmotive werden beibehalten, wobei sie «grafischer» und steifer behandelt werden, hingegen wird die Farbpalette wieder kontrastreicher. Häufig werden die Sträusse von einem blauen Netz begleitet, das mit goldenen Doppelstrichen durchkreuzt ist (MCAHL 29402; MHPN MH-PO-1658; MHPN MH-1999-16). Charakteristisch für die späteren Jahre sind Rosen mit stark ausgeprägten ovalen Blütenblättern (z. B. auf MHPN MH-2003-2 mit einem solchen Strauss in einem für die Zeit nach 1800 typischen, monochromen Braunton) und das Vorhandensein eines kräftigen Blaus, das oft zum Abblättern neigt.

Kornblumendekore stellten weiterhin grosse Kontingente innerhalb der Produktion: Streumuster mit Zweigen oder einzelnen Blüten in Blau, Purpurrot oder auch «gemischte Kornblumen» in Blau und Purpurrot. In dieser Zeit entfaltete sich eine neue Variante von Kornblumen – oft in Reihen angeordnet – mit zweifarbigem grün-gelbem Laub (MHPN MH-PO-1440; MHPN MH-PO-1362; CLS MURO 1276; CLS MURO 1286 und 1285; CLS MURO 1281; CLS MURO 1278). Der «Stand der Waren» vom Juli 1801 erwähnt eine beträchtliche Menge an unvergoldeten Kornblumendekoren, was nicht unbedingt eine Strategie zum Abbau von Überschüssen widerspiegelt, denn wie die Liste für die Lotterie von 1809 (Bonnard 1934/2 und 3) belegt, dienten diese Dekore ohne Vergoldung in erster Linie dazu, Porzellan zweiter Wahl abzusetzen, und dies wahrscheinlich in allen Perioden der Manufaktur. Derselbe Eintrag, der offenbar nur bemaltes Porzellan «zweiter Klasse» erwähnt, zeigt deutlich, dass die verschiedenen Kornblumenmotive – mit oder ohne Vergoldung – bei weitem die grössten Lagerbestände darstellten, gefolgt mit einigem Abstand vom Dekor «Griechisch Violett, Gold» (siehe weiter unten).

Die Dekore «mille-fleurs, Goldrand» (MCAHL 30792B; MCAHL 30017) und «mille-fleurs, reich vergoldet» (MCAHL 29807B; MCAHL 29807C) waren in gewisser Weise das Äquivalent zu den Kornblumen, jedoch in der höheren Preiskategorie (1809 war ein flacher Teller verziert mit «mille-fleurs, reich vergoldet» 5 Pfund wert, und etwas mehr als 3 Pfund kostete der Kornblumendekor mit Vergoldung – Bonnard 1934/2). Im Journal der Manufaktur haben wir zwischen 1795 und 1801 ein Dutzend mehr oder weniger vollständige Dinnerservices aufgelistet, von denen einige nach Italien exportiert wurden. Acht von ihnen waren mit dem Dekor «Mille-fleurs, reich vergoldet» ausgestattet. Dieses Streumuster bestand ausnahmslos aus Rosen, Stiefmütterchen und Fantasieblümchen. In dieser letzten Phase sind die Stiele der Hauptblüten lang, die Blätter haben immer das gleiche schematisierte Aussehen (zwei runde Blätter bei den Rosen, ein längliches Blatt bei den Stiefmütterchen) und der Goldrand besteht durchweg aus den gleichen Arten von übereinander gelegten Blattgirlanden.

Der vereinfachte «Trevor»-Dekor blieb bis zur Jahrhundertwende auf Trinkgefässen oder vereinzelten Objekten erhalten (MAF C 516A; MAF C 516B). Das in der vorherigen Periode eingeführte Motiv «Stiefmütterchen, Rosen, Gold sandfarben» (MHPN MH-PO-4211) wurde weiterentwickelt, wobei das Pflanzengeflecht von Seladongrün zu Schwarz (MHPN MH-2007-135; MCAHL HIS 55-3823) und dann zu Purpurrot überging und schliesslich der Hintergrund weggelassen wurde (MHPN MH-2007-141). Wie bei den Streumustern weisen die Blüten nun längliche Stiele auf.

Zu den Innovationen gehörte der Dekor «Medaillons mit Rosen und Stiefmütterchen, purpurrotes Band» (MCAHL 30008; MCAHL 30007; MHPN MH-2015-100), eingeführt um 1795. Das Muster «Perlen, Blumengirlanden» ist seit 1793 mit einer grauen Perlenborte belegt (MHPN MH-PO-1403 und –1404), erlebte aber seinen eigentlichen Aufschwung in der von uns untersuchten Zeitspanne in der Ausführung mit blauen Perlen (MHPN MH-2010-18P und -18K). Grégoire Gonin hat ein Trinkservice mit diesem Dekor und einem Monogramm «CB» als Auftrag von Caroline Burnand aus Yverdon identifiziert, das laut den Büchern der Manufaktur 1795 geliefert wurde (Gonin 2019).

Ebenfalls neu sind die Motive «Kranz aus Rosen» (MHPN MH-PO-1291; MHPN MH-PO-3176) oder «blauer Kranz, Gold sandfarben» (MHPN MH-PO-1491 und -1492). Ein ziemlich präziser Eintrag in den Rechnungsbüchern ermöglichte uns die Datierung des Dekors «violetter Kranz, griechisch Gold» den Pelichet einst als «service bâlois» (Basler Service) bezeichnete (MHPN MH-PO-3906; MHPN MH-PO-2868 – siehe «Service Fischer»).

Der Blumenkranz auf farbigem Hintergrund existiert bereits 1793 mit einem braunen Hintergrund. Vielleicht galt das auch für die Variante mit goldenem Hintergrund (MHPN MH-2007-134C und -D; MHPN MH-2007-134B; MHPN MH-2007-134A). Der schwarze Hintergrund hingegen wird erst ab 1796 in den Büchern erwähnt (MCAHL 30804A; MCAHL 30804B; MHPN MH-2007-136).

Der Genfer Maler Étienne Gide (1761– nach 1804) nimmt in der Geschichte der Manufaktur einen besonderen Platz ein. Er ist der einzige Künstler, der Werke signiert hat, in diesem Fall zwei, von denen eines kürzlich in der Sammlung des Musée du Château de Nyon (MHPN MH-2015-132) entdeckt wurde. Zudem profiliert er sich offensichtlich als der beste Figurenmaler der Jahre 1795–1800. Seine Werke zeugen von einem ausgesprochen persönlichen Stil, der vor allem in seinen sehr grossen Figuren zum Ausdruck kommt (MHPN MH-2015-132; MHPN MH-2015-133; MHPN MH-2015-134).

Gide arbeitete auch in kleinerem Massstab, insbesondere bei den Schweizer Trachten (MHPN MH-PO-1420; MHPN MH-2007-184). Pelichet berichtet, dass er 1796 infolge seines übermässigen Alkoholkonsums nur knapp einer Ausweisung wegen nächtlicher Ruhestörung entging (Pelichet 1985/1, 29).

Das sehr schöne Frauenporträt in monochromem Violett auf blauem Hintergrund, das zur gleichen Zeit entstand und im Schloss Nyon aufbewahrt wird, ist höchstwahrscheinlich das Werk eines anderen talentierten Malers (MHPN MH-2015-21). Im Allgemeinen gibt es nur relativ wenige Dekore, die menschliche Figuren zeigen, wobei sich die häufigsten immer noch auf das Thema der Schweizer Trachten beziehen. Sie werden nun in satteren Farben gehalten und mit Goldborten eingefasst (MHPN MH-2003-3; MHPN MH-2015-129).

Um die Jahrhundertwende kommen die «Russschwarzen Figuren» sowie die «Schwarzen Figuren» auf, die Genreszenen, Allegorien und andere mythologische Themen darstellen (MHPN MH-PO-3219; MHPN MH-PO-1454; MHPN MH-PO-3220; MHPN MH-PO-1475; MHPN MH-2015-137; MHPN MH-2015-136; MHPN MH-PO-3225). In dieser Phase ist die Qualität der Malerei zunehmend uneinheitlich. Da die Stücke nicht mehr systematisch markiert wurden, schrieb man diese Art der Produktion oft der Genfer Werkstatt von Pierre Mülhauser zu, was unserer Meinung nach etwas zu voreilig geschah.

In diesem Zusammenhang sind auch einige Tiermotive zu erwähnen, darunter Szenen, die von Jean-Baptiste Oudry inspiriert sind (MHPN MH-PO-3221; MHPN MH-PO-3222).

Die Streumuster mit Schmetterlingen und anderen Insekten blieben weiterhin ein beliebtes Thema. Sie sind nun systematisch begleitet von einer kleinen, goldenen Kettenbordüre. Die Schmetterlinge werden grösser und präziser dargestellt, sie sind auch in einer sehr dichten Farbpalette gemalt (MHPN MH-2008-53; MHPN MH-2015-104; MHPN MH-PO-1278). Nach 1800 werden die Insekten noch imposanter und sind meist mit einem Schlagschatten versehen (MHPN MH-PO-1292; MHPN MH-PO-1293; MCAHL 30802). Anfang des 20. Jahrhunderts wurde dieser Dekor häufig imitiert, vermutlich in Frankreich, wie die der Manufaktur in Nyon völlig fremden Formen nahelegen (MCAHL 30802A; MCAHL 30802C; MHPN MH-PO-1321). Da die Exemplare aus Nyon aus dieser Zeit keine Marken aufweisen, ist die Unterscheidung manchmal schwierig, da die Form das einzige entscheidende Kriterium bleibt.

Das Thema der Trophäen taucht in dieser späten Phase gelegentlich wieder auf, meist in Verbindung mit der goldenen Kette (MHPN MH-2015-183; MAF C 529). Auch hier ist die malerische Qualität deutlich zurückgegangen. Im Bereich der Ornamentmalerei wird der Dekor «griechisch Violett» noch lange praktiziert werden, vor allem wegen seiner fast zeitlosen Schlichtheit (MCAHL 29401; MHPN MH-2007-202). Der Dekor «Rosengirlanden, graublaues Band, Lorbeer in Gold» wurde 1795 offenbar für einen besonderen Auftrag entworfen (MHPN MH-2015-95; MHPN MH-PO-3230). Dekore, die Blumenkränze, Kordeln oder Bänder kombinieren und wahrscheinlich in der vorherigen Periode entstanden sind, werden mit leichten Variationen beibehalten (MHPN MH-PO-1515 und -1567), beispielsweise in der Farbgebung eines Bandes (MHPN MH-PO-1464 und -1465; MHPN MH-2007-156). Neu ist eine kuriose Komposition, die traditionell als «Kornfelddekor» bezeichnet wird (MHPN MH-2015-113; MHPN MH-2008-3). Der sehr späte Dekor «blaues Band, Gold» (MHPN MH-2007-159; MHPN MH-2007-105) wird manchmal von einer grossen Rosette in der Mitte begleitet, ein sekundäres Motiv, das man nach 1800 regelmässig findet (MHPN MH-2015-107; MHPN MH-PO-4231; MHPN MH-PO-1262 und -1263; MHPN MH-2007-178).

Im Kontext der reich ausgestatteten Ornamente bietet das Repertoire nun verschiedene Arten von Rankenfriesen an (in den Büchern als «Arabesken» bezeichnet) mit Früchten, Blumen, Vasen oder Pfeilen. Einige sind Weiterentwicklungen von Ausführungen, die sich offenbar seit einigen Jahren bewährt hatten, die nun aber mit neuem Nachdruck behandelt werden. Bemerkenswert ist das auffallende, leuchtende Blau der späten Version des Dekors «Arabesken, blaue Vasen» (MHPN MH-2007-108). Andere Motive sind echte Neuheiten wie die «Arabesken, Vasen auf blauem Hintergrund» (MHPN MH-2015-107; MHPN MH-2015-128; MHPN MH-PO-4231). Der Dekor «schwarze Arabesken, Hintergrund aus sandfarbigem Gold» stammt aus den frühen 1790er-Jahren (MCAHL 30067 und 30066; MCAHL HIS 55-3551). Ein Vergleich mit der MHPN-Nummer MH-PO-1363 zeigt, wie sehr die malerische Ausführung in der letzten Periode an Präzision und Sensibilität verloren hat. Um 1805 wurde der goldene, sandfarbene Hintergrund des Friesbandes durch feine vergoldete Zweige ersetzt (MHPN MH-PO-4389; MHPN MH-2007-161), deren malerische Qualität noch weiter abnahm. Um die Jahrhundertwende erschienen «graue Arabesken, reich vergoldet» in luftigeren Kompositionen (MHPN MH-PO-1262 und -1263; MHPN MH-2007-178). Ebenfalls neu, aber häufiger anzutreffen, ist das Motiv «rote Kette, Rosen und Stäbe, Gold» (MHPN MH-2007-171). In der gleichen Zeit wurden auch farbige Hintergründe, kombiniert mit leichten, goldenen Blumen entworfen (MHPN MH-2007-119A und -B; MHPN MH-2007-119C und -D; MHPN MH-PO-1265 und -1264). Bei den Dekoren, die andere Materialien imitieren, geht das Motiv «holzartig» auf die frühen Jahre der Manufaktur zurück und findet sich hier und da ab 1795 (MAF C 531; MHPN MH-PO-1480).

Die Dekore «Weiss und Gold» erlebten aufgrund ihrer relativ niedrigen Kosten einen spektakulären Aufschwung. Dies galt insbesondere für die Motive «Lorbeer Gold» (MAF C 527; MCAHL 30341; MHPN MH-PO-3228) und «Goldkette» (MAF C 526A; MAF C 526D; MHPN MH-2015-121; MHPN MH-2015-138). In der Liste der Waren, die zwischen Juli und Dezember 1805 in den Laden kamen, lieferten beispielsweise die Verzierungen «Weiss und Gold» zusammengenommen das zweitgrösste Kontingent nach dem Kornblumenmotiv ohne Vergoldung (1526 bzw. 2247 Stück).

Aufglasur-Dekore ohne Vergoldung waren, wie wir oben erfahren haben, in erster Linie dazu gedacht, den Absatz von Porzellan zweiter Wahl, das mit dem einen oder anderen Brennfehler behaftet war, zu erleichtern. Lange Zeit wurde diese Funktion allein durch die Stücke mit Kornblumenmotiv erfüllt. Ab Ende der 1790er-Jahre wurde das niedrige Preissegment mit neuen Motiven wie «griechisch Braun» (MHPN MH-PO-10053) angereichert. Nach 1800 wurde das Sortiment an preiswerten Dekoren noch vielfältiger und ihre Verwendung beschränkte sich nicht mehr unbedingt nur auf fehlerhafte Stücke. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Verantwortlichen der Manufaktur, nachdem sie die selbstverursachte Schieflage, die an der wirtschaftlichen Gesundheit des Unternehmens nagte, festgestellt hatten, mit allen Mitteln versuchten, billigere Produkte zu entwickeln, die ihnen helfen konnten, die Lagerbestände zu verringern.

Zu «Griechisch Braun» gesellten sich «Griechisch Gelb mit braunem Rand» (MCAHL 29819; MCAHL 29814) und «Griechisch Grün mit braunem Rand» (MHPN MH-PO-1379). Weiter finden sich aufwendigere Muster, die meist aus beige-gelben oder braun-roten Borten bestehen und mit Kränzen oder geflochtenen Pflanzen verziert sind (MHPN MH-PO-1439; MBL 20098; MCAHL 31647; MBL 20097; MAF C 528A; CLS MURO 585; MBL 20101; MHPN MH-PO-1588; MHPN MH-PO-2259). Eines der am weitesten verbreiteten Dekore in dieser Kategorie, natürlich neben dem Kornblumenmotiv ohne Vergoldung, war offenbar das Muster «Girlanden ohne Gold» (MCAHL 29322; MCAHL 29403; MCAHL 30065). Wie der Name in den Rechnungsbüchern andeutet, war der Dekor «Stäbchen nach Pariser Vorbild» von einem Motiv inspiriert, das in einer der vielen Pariser Manufakturen der damaligen Zeit hergestellt wurde (MHPN MH-PO-1400; MHPN MH-PO-1516 und -1517). Das Musée Adrien-Dubouché in Limoges (Inv. ADL 11056) bewahrt eine Schale mit demselben Dekor auf, die der Pariser Manufaktur Locré-Russinger zugeschrieben wird.

Der Scherben und die Marken: Ab etwa 1795 sieht der Scherben wieder weisser und kälter aus. Die Durchsichtigkeit ist sehr ausgeprägt und zeigt zudem einen leicht gelblichen Farbton.

Die Marken werden zunehmend skizzenhaft (siehe zum Beispiel MHPN MH-2008-52A; MHPN MH-2015-95; MHPN MH-PO-4389; MHPN MH-2015-161; MHPN MH-2015-465 bis hin zu einer vagen Andeutung des ursprünglichen Motivs, einer Art Kaulquappe, bestehend aus einem Oval und einem einfachen Strich (MHPN MH-2007-148; MHPN MH-PO-4389; MHPN MH-PO-3228; MHPN MH-2015-176; MHPN MH-PO-3912). Um die Jahrhundertwende wurde die Marke immer mehr weggelassen. Im Gegensatz zu den Behauptungen anderer Autoren ist das Fehlen der Marke in früheren Perioden eher die Ausnahme. In den letzten Jahren der Produktion erscheinen einige Formen dicker und weniger gut ausgearbeitet, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass gewisse Giessformen aus Kostengründen nicht mehr erneuert wurden.

Nachbestellungen von Tafelgeschirr

Bei der Untersuchung des vorliegenden Materials sind wir auf drei Fälle gestossen, in denen ein Ensemble von Nyoner Porzellan ein offensichtlich späteres Stück enthält, das in der Regel von geringerer Qualität ist als die anderen Exemplare (MHPN MH-2007-185; vergleiche MHPN MH-1999-65 und MHPN MH-1999-57 und -62; MHPN MH-2015-495 und -496); in zwei dieser Fälle ist der «Eindringling» auch noch ohne Marke. In einem ersten Schritt ist man versucht, diese Gegenstände als einfache moderne Fälschungen zu betrachten, insbesondere wenn die Marke fehlt. Eine genauere Untersuchung der «verdächtigen» Objekte, insbesondere ihrer Bemalungen, zeigt jedoch, dass diese vollkommen mit der Palette der Manufaktur übereinstimmen und dass die Art und Weise, wie bestimmte sekundäre Elemente wie etwa Blumenmotive bemalt wurden, dem Stil der Manufaktur entspricht, wenn auch einem eher späten Stil. Andererseits konnten wir bei der Durchsicht der Geschäftsbücher feststellen, dass die Manufaktur nicht nur ausländische Services ergänzte, sondern auch eigene Serien. Es kam nämlich recht häufig vor, dass Kunden ein einzelnes Stück bestellten, um ein bereits vor einiger Zeit erworbenes Service zu vervollständigen, beispielsweise einen verlorenen oder zerbrochenen Deckel, und oft mit einem Dekor, der nicht mehr unbedingt im gängigen Sortiment enthalten war. In den oben genannten Fällen mit Nachbestellungen, die 15 oder 20 Jahre nach den ursprünglichen Stücken ausgeführt wurden (besonders deutlich wird dies bei der MHPN-Nummer MH-1999-65), wird deutlich, dass das handwerkliche Können nicht mehr auf der Höhe der Zeit war, zumindest für die anspruchsvollsten Teile des Motivs wie die menschliche Figur.

Übersetzung Stephanie Tremp

Bibliographie:

Blaettler 2017

Roland Blaettler, CERAMICA CH III/1: Vaud (Nationales Inventar der Keramik in den öffentlichen Sammlungen der Schweiz, 1500-1950), Sulgen 2017, 21-37.

Blondel 1902

Auguste Blondel, La porcelaine à l’Exposition de céramique suisse ancienne. In: Nos Anciens et leurs œuvres. Recueil genevois d’art II, 1902, 115-134.

Bobbink-De Wilde 1992

Hilde Bobbink-De Wilde, Porcelaines de Nyon. Collections du Musée Ariana de Genève et du Musée historique et des porcelaines de Nyon. Musées et collections 3. Genève 1992 (1ère édition: 1983).

Bonnard 1934/2

Georges Bonnard, Trois documents relatifs à la manufacture de porcelaine de Nyon. II. In: Indicateur d’antiquités suisses 36/3, 1934, 208-213.

Bonnard 1934/3

Georges Bonnard, Trois documents relatifs à la manufacture de porcelaine de Nyon. III. In: Indicateur d’antiquités suisses 36/4, 1934, 273-283.

De Molin 1904

Aloys de Molin, Histoire documentaire de la manufacture de porcelaine de Nyon, 1781-1813, publiée sous les auspices de la Société d’histoire de la Suisse romande et de la Société vaudoise des beaux-arts. Lausanne 1904.

Droz 1997