Archiv

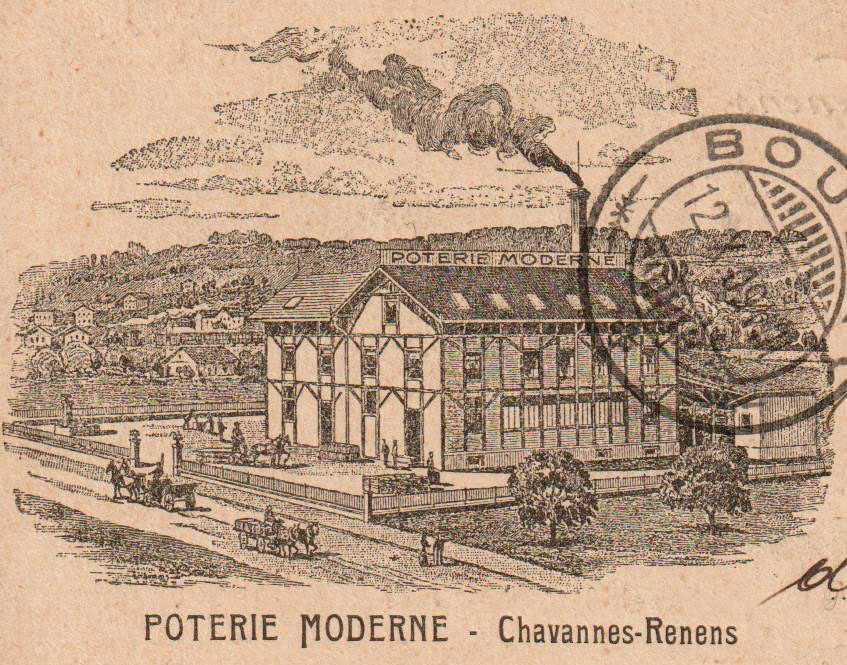

Chavannes-près-Renens VD, Poterie moderne – Lucien Ménétrey, 1902-1905

Chavannes-près-Renens VD, Poterie moderne (S.A.), 1902-1972/73

Roland Blaettler, 2019

In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts erfuhr das Keramikindustriezentrum von Renens mit der Gründung der «Poterie moderne» im Jahr 1902 in der kleinen angrenzenden Gemeinde Chavannes-près-Renens und 1912 mit der Eröffnung der «Schweizer Keramikschule» (siehe Kapitel «Chavannes-près-Renens, École suisse de céramique») eine erhebliche Aufwertung. Diese beiden Institutionen entstanden dank der persönlichen Initiative von Lucien Ménétrey (1853–1930), einer «originellen und populären Persönlichkeit aus der Gegend, einem Mann, der unbestritten in der Region eine herausragende Rolle spielte und zu ihrer Entwicklung beitrug», wie es in seinem Nachruf steht (Feuille d’avis de Lausanne vom 4. August 1930, S. 7 unter der Signatur «A. T.»). Aus eben diesem Nachruf stammen die wichtigsten Informationen, mit denen wir versucht haben, eine Biografie über diese bedeutende Persönlichkeit zu verfassen.

Lucien war der Sohn von Jacques Louis Ménétrey (1820–1901), Landwirt, Holzhändler und ehemaliger Bürgermeister von Chavannes. Nach seiner Schulzeit lebte er mehr als ein Jahr in Uebendorf bei Thun, um Deutsch zu lernen. 1879 zog der junge Mann nach Paris, wo er sein Debüt als «Kommissionär und Bankbote» gab, bevor er Handelskurse bei der französischen Grossloge der Freimaurer, Grand-Orient de France, besuchte. War der junge Mann bereits vorher in die Freimaurerei eingetreten, war er der Protegé eines älteren «Bruders» (seines Vaters)? Dafür gibt es derzeit keine Anhaltspunkte. Dem Nachruf gemäss scheint Ménétrey etwa fünfzehn Jahre lang in Paris gelebt zu haben. Erst 1894 kehrte er nach Chavannes zurück, wo er zehn Jahre lang das Dorfcafé betrieb. Im selben Jahr trat er dem Gemeinderat in den Reihen der Freisinningen-Demokratischen Partei bei. Später definierte er sich selbst als «progressiven Freisinningen» (Nouvelliste vaudois vom 28. Februar 1901, 2).

Ménétrey wurde 1904 zum Bürgermeister von Chavannes gewählt, ein Amt, das er bis zu seiner Abwahl im Jahr 1913 ausübte. Bei den Wahlen im November 1913 wurde die von Ménétrey geführte Liste von den Sozialisten und einer Gruppe von freisinnigen Abtrünnigen faktisch besiegt, und es war gerade ein freisinniger Abweichler, der sein Amt an der Spitze der Gemeinde übernahm. Ein Beobachter wird feststellen, dass «auf den Siegerlisten mehrere Namen aus der Liste von Ménétrey erschienen» (La Revue vom 17. November 1913, 2; Nouvelliste vaudois vom 6. Dezember 1913, 3). Offenbar standen nicht alle Parteimitglieder geschlossen hinter dem lebhaften Politiker.

Während seiner Amtszeit leistete Lucien Ménétrey einen bedeutenden Beitrag zur Modernisierung der Gemeinde, unter anderem schreibt man ihm den Bau der Bahnhofstrasse, die den Ort mit dem Bahnhof Renens verband, die Elektrifizierung der öffentlichen Beleuchtung und den Bau von Trinkwasser-, Gas- und Kanalisationsnetzen zu. Nachdem er Firmenchef geworden war, liess er fünfzehn Arbeiterhäuser für die Angestellten seiner Töpferei bauen.

Ménétrey, der sich aktiv am öffentlichen Leben seiner Region und seines Kantons beteiligte, äusserte regelmässig seine Standpunkte in der Presse, insbesondere im Journal de Morges, unter den Pseudonymen «Pierre Dif», «Pierre» oder «Jean-Pierre». Im Jahr 1907 trat er als einziger Kommanditär der Firma auf, die das 1906 gegründete Journal et Feuille d’avis de Renens herausgab (SHAB, Bd. 26, 1908, 1361). Zwei Jahre später kaufte er die Zeitung (Nouvelliste vaudois vom 25. Februar 1909, 2).

Lucien Ménétrey war aktives Mitglied der Waadtländer Handelskammer und bekleidete leitende Positionen in den Freimaurerkreisen von Lausanne (Historisches Lexikon der Schweiz). In den Danksagungen, die von der Familie von Ménétrey am Tag nach seiner Beerdigung veröffentlicht wurden (Feuille d’avis de Lausanne vom 9. August 1930, 6), erscheinen die Loge «Le Progrès», das Kapitel «Souverain Chapitre L’Amitié» und der Areopag «Les Amis de la lumière», die drei Lausanner Institutionen, die es den Eingeweihten ermöglichten, sich bis zum 30. Grad (von 33) der freimaurerischen Hierarchie des «Alten und Angenommenen Schottischen Ritus» (AASR) zu entwickeln. Ein zweiter, kurzer Nachruf, der in der Feuille d’avis de Lausanne vom 5. August 1930 (S. 6) veröffentlicht wurde, erinnert daran, dass der Verstorbene 1910 den «höchsten Grad erreicht hatte».

Die nachhaltigsten Spuren, die Ménétrey hinterliess, waren zweifellos die beiden von ihm gegründeten Institutionen im Bereich der Keramikindustrie: Die erste wurde zur innovativsten Töpferei des Kantons und die zweite war lange Jahre die erste Keramikfachschule, die diesen Namen in der Westschweiz verdiente.

Poterie moderne – Lucien Ménétrey, 1902-1905

Poterie moderne S. A. 1905-1972/73 (?)

Lucien Ménétrey liess seine «Poterie moderne» im August 1902 ins Handelsregister eintragen (SHAB, Bd. 20, 1902, 1282). Das neue Unternehmen, das in einem nagelneuen, heute noch existierenden Gebäude an der Ecke Avenue de la Gare und Rue de la Blancherie untergebracht war, dürfte schon einige Zeit in Betriebe gewesen sein, da der erste Brand «etwa im Monat August 1902» stattfand (La Tribune de Lausanne vom 29. Juni 1905, 2–3). Im selben Artikel erklärt der Journalist, dass nach «einigen unvermeidlichen Veränderungen diese Fabrik im Ort mit ihrer Produktion der Waren begann, die sofort Aufmerksamkeit erregten und geschätzt wurden». Aus dem Artikel geht auch hervor, dass das Rohmaterial an Ort und Stelle gefunden wurde, zur vollen Zufriedenheit des Unternehmens.

Ab September veröffentlichte Ménétrey Werbeanzeigen zur Förderung seiner «Kunst- und Gebrauchskeramik» und seiner Bau- und Ofenkeramik. Die Inserate kündigten auch eine Ausstellung seiner «künstlerischen Produktserie» an, die in den Schaufenstern des Kaufhauses Martinioni in der Rue Centrale in Lausanne präsentiert wurden (Nouvelliste vaudois vom 12. September 1902, 4). Drei Tage später begrüsste dieselbe Zeitung das Entstehen der neuen Firma mit folgenden Worten: «In der Schweiz gibt es wenig Kunsttöpfereien. Die bekannteste ist die von Thun. Auch Ferney-Voltaire, im Pays de Gex, hat sich einen Ruf erworben, der weit zurückreicht, und Liebhaber von schönen Nippsachen werden sie sicherlich dort kaufen. Eine dritte Fabrik ist vor den Toren der Hauptstadt eröffnet worden, in der Nähe des Bahnhofs von Renens […]» (Ausgabe vom 15. September 1902, 2).

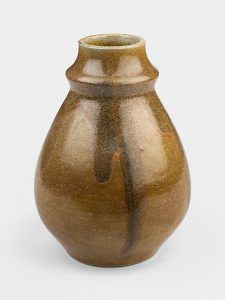

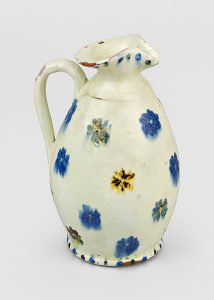

Ohne Zweifel gehörte das Alltags- oder Kochgeschirr zu den Basisprodukten der Poterie moderne und ihr Stil entsprach den Produkten, wie sie auch in anderen Töpfereien der Genferseeregion zu finden waren. Hierzu gehört auch eine mit grüner Glasur überzogene, engobierte Aufrahmschüssel aus Irdenware, die die erste Blindmarke der Firma mit den Initialen des Besitzers – «L. M.» in einem Oval trägt (MHL AA.46.D.22). Diese Firmenmarke wurde am 17. September 1902 ordnungsgemäss registriert (SHAB, Band 20, 1902, 1362).

Die Schüssel ist bis anhin das einzige bekannte, gemarkte Exemplar aus der sicher umfangreich produzierten Gruppe der undekorierten Gebrauchsgeschirre.

Dank eines weiteren gemarkten Exemplars, das im Musée régional du Val-de-Travers in Môtiers (NE) verwahrt wird, wissen wir, dass in der Poterie moderne auch verzierte zylindrische Milchtöpfe mit verdicktem Rand hergestellt wurden, ein weiterer Typus, der charakteristisch ist für die engobierte Irdenware aus der Genferseeregion (MRVT Nr. 26).

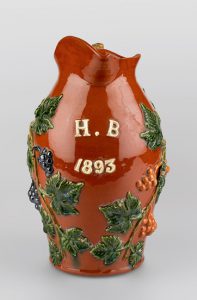

Ambitioniertere, «künstlerische» Objekte, die der frühen Produktionsphase des Unternehmens zugeschrieben werden, finden sich unter den Auftragsarbeiten für verschiedene Gemeinden anlässlich der Feierlichkeiten zum Waadtländer 100-Jahr-Jubiläum von 1903 (MHV 5245; MVVE 5180; MVM M 909; MCAHL HIS 11-19; MCAHL HIS 11-16; MCAHL HIS 11-10; MCAHL HIS 11-15; MCAHL HIS 11-12; MCAHL HIS 11-11; MHPN MH-1998-95). Die meisten dieser Stücke tragen die oben erwähnte Blindmarke, manchmal eingerahmt mit dem vollständigen Text «POTERIE MODERNE CHAVANNES RENENS» (MCAHL HIS 11-14).

Wie andere Berufskollegen nutzte auch Ménétrey geschickt die durch die Hundertjahrfeier erzeugte Euphorie in der Bevölkerung. Soweit wir beurteilen können, konnte er mindestens sieben Gemeinden mit Gedenkgeschirr versorgen: Pully, Cully, Grandson, Vevey, Moudon, Riex und Vuarrens. Wie bei Samuel Jaccard in Renens besteht der grösste Teil des Dekors aus heraldischen Motiven und die ganze Spezialserie ist in der traditionellen Technik der engobierten Irdenware ausgeführt, ergänzt mit gemodelten und applizierten Reliefornamenten und versehen mit einer bleihaltigen Glasur. Allerdings ist die Ausführung im Detail raffinierter als bei Jaccard: Einige besonders feine Auflagen sind aus weissem Ton, dessen Wirkung an Steingut erinnert, und die eingelassenen Inschriften – die Namen der Gemeinden oder der Wahlspruch des Waadtländer Wappens – sind mit Druckbuchstaben eingedrückt.

Anhand der einzigen noch vorhandenen Suppenschüssel aus der Reihe der Gedenkkeramik, die für die Stadt Moudon hergestellt wurde (MVM M 909), erahnt man die Palette von Spezialverfahren, die die Töpfer von Ménétrey entwickelt haben, um beispielsweise eine «naturalistische» Gestaltung der Griffe in Form von Zweigen zu kreieren.

Im Conteur vaudois vom 18. Juni 1904 berichtet ein gewisser J. M. von einem von Ménétrey begleiteten Besuch in der Töpferei. In seinem Artikel beschreibt er die kunstvolle Keramik «mit originellen Formen und schillernden Farben», verziert mit farbiger Glasur im Laufdekor, und auf der anderen Seite «das in grosser Menge produzierte Alltagsgeschirr aus rotem oder gelbem Ton, verziert mit bizarren und vielfarbigen Mustern, dem unsere Bauern treu geblieben sind». Das einzige bisher bekannte Motiv, das diesen «bizarren und vielfarbigen Dekoren» entsprechen könnte, ist genau dieser Marmordekor, der von dem Milchtopf im Museum von Môtiers (MRVT Nr. 26) bezeugt wird.

Im Frühjahr 1905 beschloss Lucien Ménétrey, nachdem er «die Gewissheit erlangt hatte, dass diese Industrie eine angemessene Dividende ausschüttet», seine Firma in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln, «um bei allen Personen Interesse zu wecken, die entweder als Produzenten oder als Händler in direkter Beziehung zu ihr stehen» (Tribune de Lausanne vom 29. Juni 1905, 2-3). Rund vierzig Subskribenten versammelten sich daher am 20. März, um das neue Unternehmen zu gründen. Der Journalist der Tribune bemerkte auch, dass Ménétrey, ermutigt durch die Beispiele französischer Unternehmen wie «Le Louvre», «Le Bon Marché» oder «Familistère de Guise», beschlossen hatte, die Arbeiter des neuen Unternehmens teilhaben zu lassen, indem er ihnen Aktien zu Vorzugspreisen anbot, eine vom Unternehmen finanzierte Unfallversicherung schuf und zehn Prozent des Gewinns unter dem Direktor und den Angestellten aufteilte.

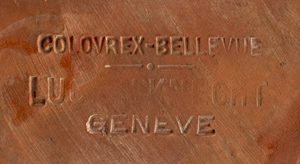

Am 1. April 1905 wurde der alte Firmenname gelöscht, während die «Poterie moderne de Chavannes-Renens S. A.» neu im Schweizerischen Handelsamtsblatt eingetragen wurde (Bd. 23, 1905, 579). Ihr Zweck bestand darin, die Vermögenswerte der ehemaligen Einrichtung, die Gebäude, das Material und den Kundenstamm zu übernehmen. Das Kapital von 100 000 Franken wurde auf 400 Inhaberaktien aufgeteilt. Den Vorsitz im Verwaltungsrat führte Ménétrey, die Geschäftsführung wurde Henri Magnin von Collex-Bossy (GE), wohnhaft in Chavannes, anvertraut. Einige Jahre zuvor führte Magnin den Vorsitz der Chambre syndicale des ouvriers tourneurs en poterie du canton de Genève (siehe Kapitel «Poteries engobées de la région lémanique»).

Zwei Jahre später übergab Magnin seine Stelle als Direktor an seinen Schwiegersohn Henri Dusserre (1882–1950; Feuille d’avis de Lausanne vom 18. Oktober 1907, 4). Ganz in den Fussstapfen von Ménétrey wurde Dusserre 1921 in den Gemeinderat von Chavannes gewählt, ebenfalls aus den Reihen der Freisinnig-Demokratischen Partei, und 1925 übernahm er das Bürgermeisteramt, das er bis September 1945 bekleidete.

Kurz nach seinem Aufstieg zum Direktor des Unternehmens und angesichts der Verwirrung, die durch die angebliche Fusion der Töpfereien Jaccard und Pasquier-Castella entstanden war, sah sich Dusserre gezwungen, folgende Mitteilung zu veröffentlichen:

«Die Leitung der Poterie moderne teilt ihren ehrenwerten Kunden mit, dass sie nicht mit den anderen Renens-Werken fusioniert hat. Die grosse Zahl der Bestellungen ist der einzige Grund für die Verzögerung vieler Lieferungen» (La Revue vom 24. Dezember 1907, 4).

Ab 1908 wird in verschiedenen Werbeanzeigen, die im Indicateur vaudois erscheinen, auf eine neue Produktserie hingewiesen: die feuerfesten Kochgeschirre. In dieser Kategorie, wie übrigens auch in allen anderen, haben wir für die nächsten zwei Jahrzehnte kein der Poterie moderne zugeschriebenes Exemplar identifizieren können. Wir wissen jedoch, dass das Unternehmen 1912 an der Gartenbauausstellung von Montreux den ersten Preis gewann (Le Grutli, 18. Oktober 1912, 3). Im folgenden Jahr organisierte die Zeitung Lausanne Artistique für ihre Leser einen Wettbewerb mit mehreren Preisen. Der erste Preis bestand aus einem Paar grosser Majolikavasen aus der Poterie moderne im Wert von 25 Franken (Ausgabe vom 15. November 1913, 3).

Am 23. Mai 1925 liess das Unternehmen ein neues Firmenzeichen registrieren, diesmal in Form eines Rechtecks mit den Initialen «PM» (SHAB, Bd. 43, 1925, 1049). Derzeit ist uns kein Gegenstand bekannt, der diese neue Fabrikmarke trägt.

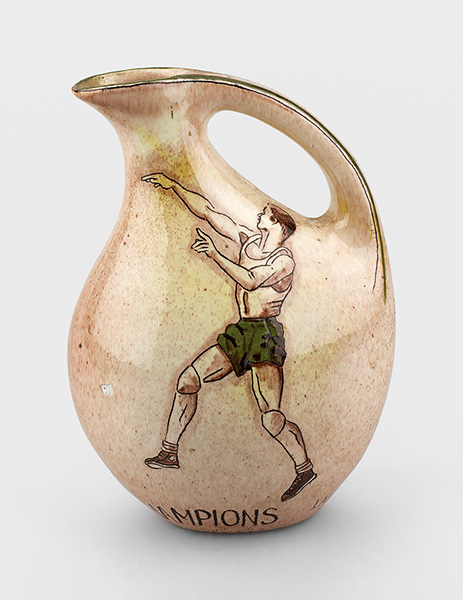

In ihrem Bericht über das Comptoir de Lausanne beschreibt die Zeitung L’Artistique vom 24. September 1927 den Stand der Poterie moderne. Der diensthabende Journalist bewundert insbesondere ein «ausgefallenes Frühstücksgedeck für zwei Personen in verschiedenen Farben», «Töpfe und Schalen mit offiziellen Motiven für die Fête des vignerons sowie entzückende kleine Amphoren, die ein grosser Erfolg sind und sich zu Hunderten verkaufen». Tatsächlich war die Poterie moderne vom Festkomitee als offizieller Lieferant für eine Serie von dekorativem Geschirr mit Unterglasurmalerei ausgewählt worden (Anzeige in der Revue vom 30. und 31. Juli 1927, S. 4). Eine andere Anzeige, die vom einzigen autorisierten Einzelhändler der Stadt Lausanne, der Firma Pamblanc Frères, aufgegeben wurde, zeigte drei Exemplare dieser Gedenkreihe, Platten mit jeweils einem Trommler in historischer Tracht, einer Traubenpflückerin und einem Traubenpflücker in traditioneller Tracht (Feuille d’avis de Lausanne vom 28. Juli, S. 7).

Die Website notrehistoire.ch zeigt eine Fotografie des Tellers mit der Traubenpflückerin und ein viertes Modell mit einem Müller (?), der ein Glas Wein in der Hand hält. Laut einem Kommentar von Christian Gerber zu diesen beiden Fotografien wurden die Prototypen an der Schweizer Keramikschule von seinem Vater Paul Gerber (1900–1977) hergestellt, der eine Zeitlang an dieser Institution lehrte (siehe Kapitel «Eysins, Paul Gerber»). Das Schweizerische Nationalmuseum verwahrt eine Bonbondose, die in der Poterie moderne für die Festspiele 1927 hergestellt wurde (SNM LM-167681), die Grundfarbe ist blau gesprenkelt und der Deckel verziert mit dem Porträt eines Pfeife rauchenden Sennen. Auch dieses Modell wird Gerber zugeschrieben.

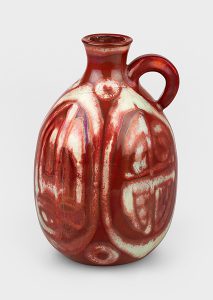

Dank der immensen Ausstrahlung der Fête des vignerons und der anregenden Zusammenarbeit mit der benachbarten Keramikfachschule wurde die Bestellung von 1927 ein höchst profitabler Auftrag für die Poterie moderne, die von nun an und für einige Zeit sich einen Namen als leistungsfähigste Institution des Kantons auf dem Gebiet der Kunstkeramik gemacht hatte. Dieser Ruf führte dazu, dass sie als offizieller Lieferant für das 24. Eidgenössische Sängerfest ausgewählt wurde, das vom 6. bis 17. Juli 1928 in Lausanne stattfand (Tribune de Lausanne vom 6. Juli 1928, 1–2).

Zu diesem Anlass produzierte die Poterie moderne eine Reihe von Tellern, die einige der Kostüme darstellten, die der Waadtländer Maler Ernest Biéler (1863–1948) für die von Émile Jaques-Dalcroze geschaffene grosse Schau «Notre Pays» entworfen hatte, die einer der Höhepunkte der Feierlichkeiten sein sollte (MHL AA.46.B.58A; MHL AA.46.B.58B; MHL AA.VL 89 Di 534.64). Dieselben Motive wurden auch in Form von Postkarten vermarktet (Tribune de Lausanne vom 6. Juli 1928, Abb. S. 1). Die 1928 hergestellten Teller tragen eine neue, unter der Glasur aufgedrückte Stempelmarke in Form eines Wappenschildes, das einen Brückenbogen und drei Kirschen zeigt, den beiden wichtigsten Symbolen des Gemeindewappens von Chavannes-près-Renens. Oberhalb und unterhalb dieser Motive befinden sich die Inschriften «POMONE» (wahrscheinlich eine Verkürzung von «POterie MOderNE») und «CHAVANNES»(siehe MHL AA.46.B.58B). Zu diesem bereits 1905 angenommenen Gemeindewappen ist anzumerken, dass es vom Bürgermeister Lucien Ménétrey selbst gezeichnet wurde (Revue historique vaudoise, 28, 1920, 62)!

Auch wenn die Zahl der bisher inventarisierten Exemplare überraschend gering ist, kann man davon ausgehen, dass Bestellungen von Gedenkgegenständen für mehrere Jahrzehnte eine regelmässige Einnahmequelle der Poterie moderne gewesen sein dürften, ähnlich wie für Marcel Noverraz in Carouge. Und es ist immer die Technik der engobierten Irdenware, die zur Anwendung kommt, mit gemalten oder schablonierten Verzierungen auf einem sehr glatten und feinen Engobe-Untergrund (wahrscheinlich mit Spritzpistole aufgetragen), alle Stücke oft in sorgfältiger Ausführung (siehe z.B. MHL AA.46.B.56; MHL AA.VL 89 Di 534.66).

In seiner 1929 veröffentlichten kurzen Geschichte der Töpferei in Renens und Chavannes (siehe Renens VD, Les poteries) stellt der Schulinspektor Grivat fest, dass die Poterie moderne neben der Gebrauchskeramik/Alltagsgeschirr auch «[…] Kunstkeramik produzierte, wovon einige interessante Produkte auch in Lausanne, Montreux und Zermatt erhältlich sind. Einige wurden sogar nach Frankreich und England versandt» (Feuille d’avis du District de la Vallée vom 21. November 1929, 7). Der internationale Tourismus war offenbar eine der Zielgruppen für diese bedeutende Kunstkeramikproduktion.

Im Frühjahr 1932 sah sich die Poterie moderne mit einem Streik ihrer acht Töpfer konfrontiert, der vom 12. April bis Mitte August dauerte. Mit dem Argument, dass seine Produktionskosten es ihm nicht mehr erlauben würden, mit der Konkurrenz Schritt zu halten und das Unternehmen unter einem chronischen Defizit leide, hatte Dusserre eine allgemeine Lohnkürzung von 10 Prozent angekündigt, was die Töpfer kategorisch ablehnten, zumal ihr Lohnniveau – nach ihren Angaben – bereits niedriger war als das der anderen Töpfereien der Region, in Renens, Colovrex und Carouge. Die kantonale Schlichtungsstelle versuchte es mit einem Kompromiss, indem sie eine auf 5 Prozent begrenzte Kürzung des Gehalts vorschlug. Die Betriebsleitung stimmte dem zu, aber die Streikenden lehnten den Vorschlag ab und beschlossen, ihren Kampf mit Unterstützung des waadtländischen Gewerkschaftskartells fortzusetzen (Le Droit du Peuple vom 19. April 1932, 4). In der Ausgabe vom 1. Juni veröffentlichte die Feuille d’avis de Lausanne (S. 6) den Standpunkt von Dusserre, aus dem hervorgeht, dass der durchschnittliche Monatslohn der Töpfer 1931 von 280 auf 370 Franken erhöht worden war und dass die 5-prozentige Senkung leicht ausgeglichen werden könne, da die Arbeiter im Akkord bezahlt würden. Der Direktor beschwerte sich erneut über den Umsatzrückgang und den damit einhergehenden Preisverfall. Er prangerte auch das aggressive Verhalten der Föderation der Holz- und Bauarbeiter an, die nicht gezögert habe, Arbeitnehmer einzuschüchtern, die sich entschieden hatten, auf ihrem Posten zu bleiben. Zudem übte sie durch Androhung eines Boykotts Druck auf die Händler aus, die das Geschäft mit der Poterie moderne beibehielten. In der Antwort des «Verbands der Töpfer von Renens», die teilweise in der Feuille d’avis de Lausanne, dann in aller Ausführlichkeit im Le Droit du Peuple vom 16. Juni (S. 5) veröffentlicht wurde, erfahren wir, dass Dusserre die Streikenden zumindest teilweise durch zwei junge Töpfer mit frischem Abschluss der Schweizerischen Keramikfachschule ersetzt hatte und einen «kroumir» (einen verachtenswerten Streikbrecher). Wenige Tage später veröffentlichte Dusserre tatsächlich eine Ankündigung, in der er erklärte, dass «trotz des Streiks einiger Töpfer die Poterie moderne in Chavannes ohne Unterbruch weiterarbeite» (Feuille d’avis de Lausanne vom 25. Juni 1932, 8). Der Konflikt wurde schliesslich im August gelöst, ohne dass wir auch nur die geringste Information über die getroffenen Abmachungen finden konnten. Immerhin verkündet Le Droit du Peuple vom 29. August 1932 (S. 5) : «Streik vorbei».

Um auf die Produktion der Poterie moderne zurückzukommen, von der wir wissen, dass sie durch die Ereignisse nie völlig lahmgelegt wurde, bleibt festzuhalten, dass wahrscheinlich Anfang der 1930er-Jahre eine neue Stempelmarke in Form eines auf einer Spitze stehenden Dreiecks eingeführt wurde. Das Dreieck enthält dieselben heraldischen Motive wie die vorherige Version der Firmenmarke und trägt die Umschrift «CHAVANNES POTERIE MODERNE», oftmals begleitet von der Erwähnung «handgemalt» (siehe MHL AA.46.B.56).

Eine dritte Stempelmarke ist aus den späten 1930er-Jahren belegt: Die Inschriften «POTERIE MODERNE CHAVANNES» und «handgemalt» sind hier in einem Kreis eingeschrieben, der ausserdem die drei Kirschen enthält, der Brückenbogen fehlt. Das einzige Beispiel, das wir bisher gesehen haben, befindet sich auf der Rückseite eines Gedenktellers von 1939, der im Musée du Léman in Nyon verwahrt wird (ML 2012-17-3).

Zusätzlich zu den Gedenktellern versuchte die Töpferei ein neues Nischenprodukt zu entwickeln: Gegenstände mit Familienwappen. Einer Werbung für die «Familienwappenteller» der Poterie moderne entnehmen wir, dass das Unternehmen dazu sogar «Gratisrecherchen» anbieten würde, sehr wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit erfahrenen Heraldikern (z.B. in Le Grutli vom 9. März 1934, 3).

Aus der Linie der eigentlichen «Kunstkeramik», die in der Poterie moderne produziert wurde, kennen wir nur zwei relativ späte Beispiele. Die 1949 dem Musée des arts décoratifs de Lausanne gestifteten Objekte entsprechen dem Zeitgeist der Moderne, sie sind immer noch in der Technik der engobierten Irdenware ausgeführt, manchmal unter farbiger Glasur (MHL AA.MI.1893; MHL AA.MI.1892). Diese beiden Objekte tragen eine Blindmarke mit der Aufschrift «DE CHAVANNES SUISSE» in einem Kreis angeordnet, in dessen Mitte sich die drei Kirschen befinden (siehe MHL AA.MI.1892). Diese Marke wurde wahrscheinlich in der zweiten Hälfte der 1940er-Jahre eingeführt.

Dieselbe Marke befindet sich auf der Rückseite eines Gedenktellers von 1953 (MHL AA.VL 92 C 2282). So überraschend dies für eine Institution, die bis Anfang der 1970er-Jahre tätig war, erscheinen mag, so ist der erwähnte Teller doch das späteste Beispiel in den öffentlichen Sammlungen des Kantons Waadt. Eine weitere Besonderheit des Exemplars ist die Herstellungstechnik, eine jahrtausendealte Technik zwar, die jedoch eine absolute Neuheit im Bereich der Poterie moderne darstellt: Fayence, die sich durch ihre Blei-Zinn-Glasur auszeichnet. Obwohl der Teller von 1953 die einzige Fayence ist, die wir der Poterie moderne zuschreiben können, glauben wir, dass das Unternehmen diese Technologie etwa zu dieser Zeit – Anfang der 1950er Jahre – eingeführt hat, ohne die traditionelle engobierte Irdenware aufzugeben.

Vom 20. Februar bis 30. März 1956 veranstaltete das Lausanner Warenhaus «Innovation» in seinen Räumlichkeiten eine «Ausstellung der Waadtländer Industrie». Auch die Poterie moderne gehörte zu den 21 Unternehmen, die eingeladen waren, einen Stand zu präsentieren. Innovation veröffentlichte in der Feuille d’avis de Lausanne vom 20. Februar vier Werbeseiten mit einer kurzen Beschreibung der verschiedenen Firmen. Über die Poterie moderne lesen wir, dass «[…] 1927, anlässlich des grossen Winzerfests, das Unternehmen mit der Herstellung von Gedenktellern und kunstvoll verzierten Vasen beauftragt wurde und so einen wichtigen Platz einnahm unter den schönsten ausgeführten Kunstkeramiken. […] Bemerkenswert unter den schönsten Objekten dieser Kunstrichtung sind die schönen Fayencen verfeinert mit einer Blei-Zinn-Glasur in prächtigen Pastelltönen.» (S.7).

Ab den 1940er-Jahren fehlt es an Dokumenten, die Aufschluss über die Entwicklung des Unternehmens geben könnten, sei es in Form von Keramikobjekten oder Erwähnungen in der Presse. Die wichtigsten Informationen, die uns heute zur Verfügung stehen, stammen aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt und betreffen vor allem die Veränderungen, die an der Spitze des Unternehmens stattgefunden haben. So erfahren wir, dass die Firma 1944 ihre Statuten geändert hat. Neben der industriellen Herstellung der Keramik behält sich das Unternehmen fortan das Recht vor, ihre Geschäftstätigkeit «auf alle Geschäftsfelder auszudehnen, die mit dieser Tätigkeit zusammenhängen»; sie «kann sich auch direkt oder indirekt an allen Industrien oder Unternehmen beteiligen, die in irgendeiner Weise mit ihrer eigenen Geschäftstätigkeit zusammenhängen, Beteiligungen erwerben, Finanzgeschäfte im kommerziellen und industriellen Bereich sowie im Handel mit Mobilien und Immobilien tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen» (SHAB, Bd. 63, 1945, 371–372).

Diese wesentliche sowie ehrgeizige Statutenänderung steht in einem klaren Zusammenhang mit Roger Corthésy und vor allem Antoine Pfister, zwei neuen Persönlichkeiten, die an die Spitze des Unternehmens berufen worden waren. Beide wurden an der Seite von Henri Dusserre, Direktor und Präsident des Verwaltungsrats zu Geschäftsführern ernannt. Die Position des Präsidenten wurde gleichzeitig geschwächt: seine «Einzelunterschrift als Direktor» wurde gelöscht, und das Unternehmen wurde nun durch die Kollektivunterschrift von zweien der Geschäftsführer Dusserre, Pfister oder Corthésy vertreten (SHAB, Bd. 63, 1945, 372).

Im Juni 1945 nahm die Generalversammlung der Aktionäre den Rücktritt von Dusserre als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats zur Kenntnis. Mit seinen Funktionen wurde Pfister beauftragt (SHAB Bd. 63, 1945, 1923). Bereits 1946 erschien Antoine Pfister unter seiner Privatadresse in Renens mit dem Titel «Direktor der Poterie moderne», während Dusserre mit dem gleichen Titel aufgeführt war, aber nur unter der Geschäftsadresse der Töpferei. Wurde Pfister dazu aufgerufen, Dussere zu entlasten, da er dazumal schon gesundheitlich angeschlagen war, oder spiegelte die Aufteilung der Verantwortung, in Form einer zweiköpfigen Geschäftsleitung, lediglich die neuen Machtverhältnisse im Unternehmen? Nach dem Tod von Dusserre im Jahr 1950 (La Nouvelle Revue de Lausanne, 21. Dezember, S. 8) übernahm Pfister die Leitung des Unternehmens, offenbar bis zu seinem Tod im Jahr 1982.

Antoine Pfister, ursprünglich aus Tuggen im Kanton Schwyz, war bereits seit mehreren Jahren im Grosshandel mit Keramikprodukten tätig: 1940 gründete er die Firma «A. Pfister Keramik» (SHAB, Bd. 58, 1940, 619) in Zürich. 1945 verlegte er den Firmensitz an seine Privatadresse in Renens (SHAB, Bd. 63, 1945, 1939). Im Juli des folgenden Jahres wurde eine neue Aktiengesellschaft unter dem Namen «A. Pfister S. A.» an der avenue Fraisse 6 in Lausanne eingetragen, um den Grosshandel mit Keramik-, Glas- und Goldschmiedeprodukten zu betreiben. Der deklarierte Unternehmenszweck umfasste «den Import, Export und die Vertretung dieser Produkte sowie den Betrieb von Lagerhallen ausländischer Fabriken». Die Geschäftsführer der Firma waren Antoine Pfister und Alfred Froidevaux, wahrscheinlich sein Schwager (SHAB Bd. 64, 1946, 2094). Fünf Jahre später wurde der Sitz dieses Handelsunternehmens nach Chavannes-près-Renens verlegt, an die gleiche Adresse der Poterie moderne, Avenue de la Gare 33 (SHAB, Bd. 69, 1951, 1794). Pfister und Froidevaux traten 1981 aus dem Verwaltungsrat zurück (SHAB Bd. 100, 1982, 98). Das Unternehmen wird unter dem gleichen Namen weitergeführt; sein Sitz wurde 1985 nach Stäfa im Kanton Zürich verlegt.

Der Werdegang von Roger Corthésy (verstorben1990 in seinem 78. Lebensjahr) ist schwieriger zu fassen, wir haben versucht, ihn so gut wie möglich zu rekonstruieren, wobei wir uns fast ausschliesslich auf die Informationen aus den verschiedensten Waadtländer Verzeichnissen stützen können, zu denen wir Zugang hatten. Roger Corthésy erwarb 1932 das Töpferdiplom an der Schweizerischen Keramikfachschule (Feuille d’avis de Lausanne vom 30. März 1932, S. 2). In den Jahren 1933/34 wird er im Indicateur pratique du Canton de Vaud (Branchenverzeichnis) mit dem Beruf des Keramikers erwähnt. Er wohnte zu dieser Zeit im Lausanner Stadtteil Bellevaux. Im Annuaire et indicateur vaudois réunis wird ein Roger Corthésy zwischen 1938/39 und 1946 in Lausanne als Polizist erwähnt; bis 1942 lebte er am Chemin de la Motte, später in der Avenue Riant-Mont 20. Von 1947 bis 1960, und immer unter der gleichen Adresse, wird ein Roger Corthésy als «Direktor der Keramikfachschule von Chavannes» verzeichnet, zwischen 1961 und 1982 als «Geschäftsführer der Poterie moderne». Dieselbe Adresse, dieselbe Telefonnummer: Es scheint, dass wir es mit demselben Mann zu tun haben.

Wir vermuten, dass Roger Corthésy keine zufriedenstellende Arbeit in seinem Beruf fand und sich daher für einige Jahre für eine stabilere Karriere bei der Polizei entschied. Seine erste Ausbildung würde die Tatsache erklären, dass er bereits 1947 am Betrieb der Keramikfachschule beteiligt war. Ein äusserst merkwürdiger Umstand: In den Verzeichnissen erscheint er mit dem Titel als «Direktor» nur unter seiner Privatadresse und nirgends unter den Einträgen, die die Schule betreffen. Ebenso wenig wird sein Name im Zusammenhang mit der Schule in Chavannes in der Presse erwähnt.

Hinsichtlich seiner Verbindungen zur Poterie moderne wissen wir, dass er 1944 die Funktion als Geschäftsführer übernahm. Es ist wahrscheinlich, dass Corthésy im Verlauf der Zeit – vielleicht nach dem Tod von Dusserre – mehr Verantwortung übernommen hat, insbesondere im administrativen Bereich. Nichtsdestotrotz gibt er sich in den Verzeichnissen den Titel «Verwaltungsdirektor der Poterie moderne» von 1961 bis 1982; und wieder einmal erscheint dieser Titel nur unter seiner Privatadresse, während sein Name unter den Firmeneinträgen nicht erscheint. Die von den Verzeichnissen gelieferten Informationen sind wahrscheinlich nicht ganz zuverlässig, insbesondere wenn es sich um einzelne Einträge handelt. So wurde Corthésy in der Presse bereits 1954 als «Direktor der Poterie moderne» bezeichnet (Feuille d’avis de Vevey vom 4. Oktober 1954, S. 6). Es kommt noch besser: Bei zwei Stücken, die die Töpferei 1949 dem Musée d’art industriel et d’art décoratif de Lausanne geschenkt hat, ist in den alten Inventaren des Museums eindeutig «eine Schenkung von M. Corthésy, Direktor der Poterie moderne» angegeben, zu einer Zeit, in der Corthésy auch als «Direktor der Keramikschule» bezeichnet wurde!

Es liegt auf der Hand, dass diese Unklarheiten nur durch weitere Nachforschungen, insbesondere in den Beständen des Kantonsarchivs, beseitigt werden können. Vorläufig wissen wir, dass Corthésy 1972 aus dem Verwaltungsrat der Töpferei zurückgetreten ist, als das Unternehmen die Produktion eingestellt zu haben scheint (SHAB, Bd. 90, 1972, 383).

Der Firmenname «Poterie moderne» wurde bis 1997 beibehalten, dann wurde das Unternehmen in «S I. Gare 33» umbenannt, während der erklärte Firmenzweck nun «Immobiliengeschäfte» sind (SHAB, Bd. 115, 1997, 6492). Die lange Lebensdauer des Firmennamens ist irreführend, zumindest in seiner ursprünglichen Bedeutung betrachtet, da die Herstellung von Keramik, lange vor 1997 eingestellt wurde. Die Änderung der Statuten im Jahr 1944 bedeutete, dass sich Pfister seit seiner Ankunft das Recht vorbehielt, die Aktivitäten des Unternehmens zu diversifizieren. Hat diese Diversifizierung tatsächlich stattgefunden, in welche Richtung und zu welchem Zeitpunkt? Was war die genaue Verbindung zwischen der Keramikfabrik und Pfisters zweiter Firma, «A. Pfister S. A.»? Diese Fragen bleiben bis auf weiteres unbeantwortet.

Dank Inseraten in der Presse wissen wir, dass die Töpferei 1961 immer noch Glasierer und 1962 Dreher suchte. In den Verzeichnissen findet man die Poterie moderne unter der Rubrik «Keramifabrik» bis 1973, danach, von 1974 bis 1980, erscheint sie nur noch in der alphabetischen Einwohnerliste und ab 1981 verschwindet sie ganz aus den Verzeichnissen. Daraus lässt sich ableiten, dass die Fabrik 1971/72 ihren Betrieb einstellte, ohne dass über das Ereignis in der Presse ausdrücklich berichtet wurde.

Die Aktiengesellschaft Poterie moderne S. A. blieb trotz der Aufgabe ihrer ursprünglichen Tätigkeit weiterhin bestehen. Wie aus den im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichten Mitteilungen hervorgeht, wurden die Aktionäre bis 1992 zu Versammlungen einberufen. Im Jahr 1977 wurde das Aktienkapital durch die Vernichtung der alten Aktien mit einem Nennwert von 5 Franken herabgesetzt. Im folgenden Jahr annulierte man 400 Genussscheine ohne Nennwert. 1978 wurden die Statuten anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung geändert, ohne den Inhalt dieser Änderungen zu präzisieren. Für die Geschäftsjahre 1978 bis 1989 gewährte man den Aktionären sogar Dividenden.

Antoine Pfister starb im November 1982 (24 Heures vom 10. November 1982); Alfred Froidevaux trat seine Nachfolge als Verwaltungsratspräsident an, während die Tochter des Verstorbenen, Katrin Pfister, zur Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift ernannt wurde (SHAB, Bd. 101, 1983, 3790). Seit 1981 nicht mehr präsent, taucht der Name der Firma «Poterie moderne de Chavannes-près-Renens S. A.» ein letztes Mal im Telefonbuch 1996/97 unter der Privatadresse von Katrin Pfister in Corcelles-le-Jorat auf, wobei Letztere als «alleinige Geschäftsführerin» bezeichnet wird.

Ein besonderer Fall: die Kunsttöpferei von Jules Merminod, 1907-1912

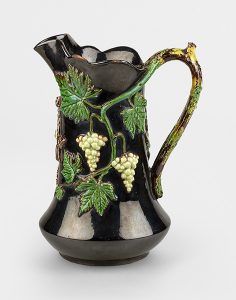

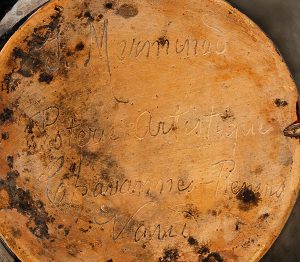

Im Musée de la vigne, du vin et de l’étiquette, im Château d’Aigle, fanden wir eine engobierte Irdenwarekanne mit geformtem, modelliertem und appliziertem Reliefdekor, der Weinranken und ein freimaurerisches Motiv trägt (MVVE 5095). Die Gestaltung des Dekors ist offensichtlich von den berühmten vaterländischen Kannen aus den Töpfereien Knecht inspiriert (siehe z.B. MVVE 2411 und MVVE 2355). Die Form ist eine perfekte Eigenkreation, ihre Verarbeitung von guter Qualität und durchaus vergleichbar mit den Kannen der Knecht-Töpfereien.

Aussergewöhnlich für diese Art Produkt ist jedoch eine eingeritzte Signatur auf der Unterseite des Objekts: «J. Merminod – Kunsttöpferei – Chavannes-Renens – Waadt». Unter der Annahme, dass es in Chavannes eine bisher unbekannte Töpferei gab, gingen wir zurück zu den Verzeichnissen; und im Indicateur vaudois der Jahre 1907 bis 1912 finden wir unter der Bezeichnung «Kunsttöpferei» tatsächlich einen Jules Merminod (sein Vorname wird manchmal mit «J.-L.» abgekürzt) in Chavannes, aufgeführt unmittelbar nach der Poterie moderne S. A., der die Kennzeichnung «Fabrique de poterie» vorangestellt ist. Wichtiges Detail: Merminods Name wird die Erwähnung «Poterie moderne» hinzugefügt.

Daraus leiten wir ab, dass Merminod keine unabhängige Werkstatt hatte, sondern seine Tätigkeit mit einem Sonderstatus innerhalb der Poterie moderne ausübte, der ihn beispielsweise dazu berechtigte, seine persönliche Produktion zu signieren. Es ist möglich, dass ihm dieser Status unter der Bedingung gewährt wurde, dem Unternehmen seine Fachkenntnisse zur Verfügung zu stellen. Zu beachten ist auch, dass Merminod als Unternehmer nicht im Schweizerischen Handelsamtsblatt erscheint. Nach 1912 findet sich kein Töpfer Merminod mehr in den Verzeichnissen.

Die Kanne aus dem Château d’Aigle ist bisher ein Einzelfall. Daraus könnte man ableiten, dass Merminods persönliche Produktion nur wenigen bekannt war und er wahrscheinlich auch am Betrieb der Poterie moderne mitgewirkt hat. Es sei auch darauf hingewiesen, dass seine Stellung als Kunsttöpfer dennoch mindestens fünf oder sechs Jahre lang aufrechterhalten wurde. Es ist auch möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass er nicht alle seine Werke signiert hat.

Übersetzung Stephanie Tremp

Quellen

Die Waadtländer und Genfer Presse sowie die Verzeichnisse des Kantons Waadt (konsultiert auf der Website Scriptorium der Kantons- und Universitätsbibliothek Lausanne und auf der Website letempsarchives.ch)

Das Schweizerische Handelsamtsblatt, ab 1883 (verfügbar auf e-periodica.ch)

Bibliographie :

Ferney-Voltaire 1984

Ferney-Voltaire. Pages d’histoire. Ferney-Voltaire/Annecy 1984.

Huguenin 2010

Claire Huguenin (éd.), Patrimoines en stock. Les collections de Chillon. Une exposition du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire de Lausanne en collaboration avec la Fondation du château de Chillon, Espace Arlaud, Lausanne et Château de Chillon. Lausanne 2010.

Chavannes-près-Renens VD, Schweizerische Keramikfachschule

Die Sammlung der Keramikfachschule in CERAMICA CH

Roland Blaettler, 2019

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts führte die industrielle Entwicklung der Schweiz zu einem immer dringenderen Bedürfnis nach einer besseren Ausbildung der jungen Arbeitnehmer, zu einer Zeit, als die bildungspolitischen Vorrechte des Bundes sehr eingeschränkt waren. Die ersten Berufsschulen wurden oft von einem Unternehmen, einer Unternehmensgruppe oder einer Gemeinde mit starker finanzieller Unterstützung der Öffentlichkeit gegründet. Der Einbezug des Bundes konkretisierte sich 1884 mit der Verabschiedung eines Bundesbeschlusses, der Subventionen für männliche Berufsklassen einführte (Lüthi 2017, 120–121).

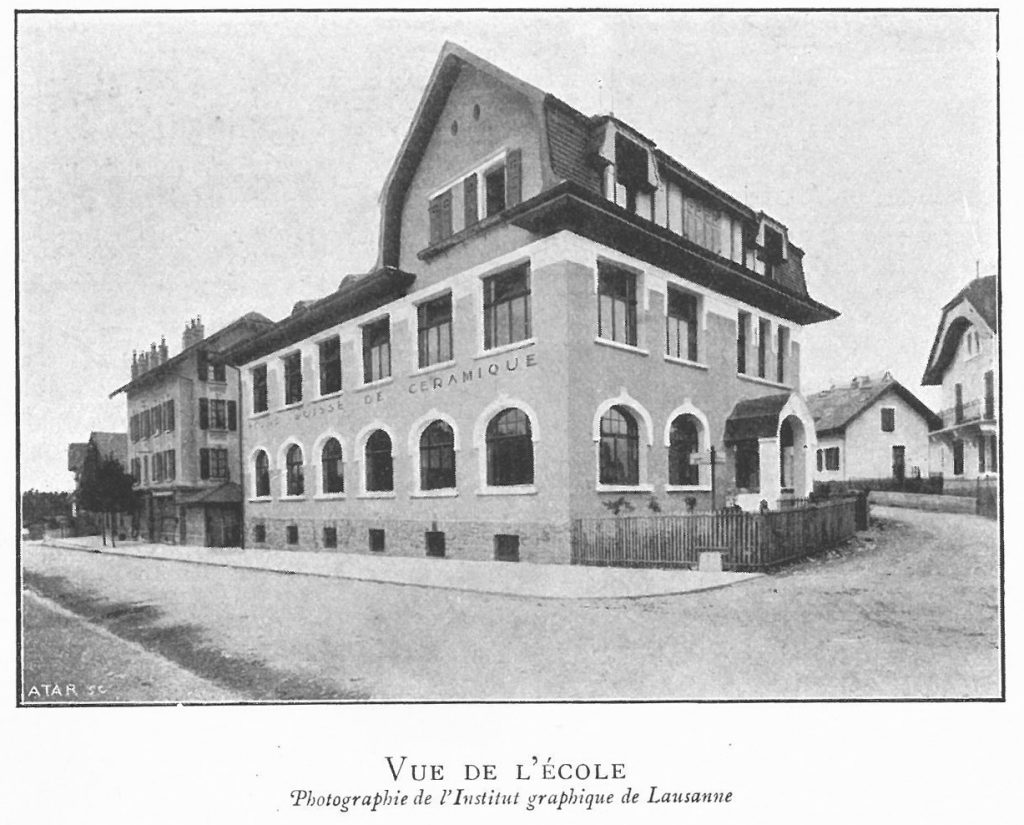

In diesem Kontext entstand die Schweizerische Keramikfachschule, die 1911 in Chavannes-près-Renens auf Initiative von Lucien Ménétrey (1853-1930), dem Bürgermeister der Gemeinde, gegründet wurde. Diese herausragende Persönlichkeit, ein Freimaurer, Mitglied der Freisinnig-Demokratischen Partei (er bezeichnete sich selbst als «progressiven Freisinnigen») und in den verschiedensten Bereichen engagierter Unternehmer, hatte in seiner Gemeinde bereits 1902 unter dem Namen «Poterie moderne S. A.» eine Keramikfirma gegründet (siehe Kapitel «Chavannes-près-Renens VD, Poterie moderne (S.A.), 1902-1972/73»).

Das neue Projekt des lebhaften Geschäftsmanns basierte auf seinen Erfahrungen als Unternehmer und insbesondere auf der immer wiederkehrenden Schwierigkeit, qualifizierte Arbeitskräfte im eigenen Land zu finden. Die meiste Zeit sah er sich gezwungen, wie seine Kollegen in der Region, Töpfer aus Frankreich, vor allem aus der Region Ferney-Voltaire oder aus Savoyen, manchmal auch aus Deutschland oder Italien, einzustellen. «Es ist leider erwiesen, dass wir zu abhängig sind von den Ländern um uns herum», sagte er später (La Revue vom 13. April 1908, 2). Es scheint, dass Ménétrey die Idee einer Keramikschule bereits seit 1903 mit sich herumtrug und er die Realisierung des Projekts anging, indem er mehrere Einrichtungen dieser Art in Europa besuchte (Gazette de Lausanne vom 3. September 1912, 3).

Im Jahr 1908 nahm das Projekt klarere Formen an und Ménétrey begann mit der Umsetzung einer Strategie, die darauf abzielte, sich die finanzielle Unterstützung der Behörden zu sichern, insbesondere als an der jährlichen Aktionärsversammlung seiner Keramikfirma der Wunsch geäussert wurde, dass «die Initiatoren des Projekts für eine Keramikschule von den kantonalen und eidgenössischen Behörden unterstützt werden». In ihrem Bericht über diese Versammlung bezog sich La Tribune de Lausanne auch auf das Programm, das Ménétrey zu diesem Projekt entwickelt hatte: «Es wurde ein Unterrichtsprojekt ausgearbeitet, der Standort der künftigen Schule ausgewählt, sogar Pläne existieren, und ein Bau- und Betriebsbudget wurde gewissenhaft erstellt». Die Gemeinde wäre Eigentümerin des Gebäudes und würde dafür bürgen. «Dieses Konsortium würde zunächst ein Kapital von 20 000 Franken für den Bau bereitstellen. Ein Hypothekendarlehen von 30 000 Franken würde aufgenommen, dessen Zinsen durch eine Subvention garantiert würden, die das Unternehmen vom Bund zu erhalten hofft. Der Restbetrag (20 000 Franken) würde als Subvention beim Staat beantragt. Die Schule würde von einem dreiköpfigen Ausschuss verwaltet, dem ein Delegierter des Departements für öffentliche Bildung, ein Delegierter der Stadtverwaltung von Chavannes und ein Delegierter des Schulrats dieser Stadtverwaltung angehören würden. Der Schulleiter und die Lehrer würden vom Staatsrat auf Anraten des Ausschusses oder Vorstands ernannt. Von Lehrlingen würde der Status eines Schweizer Bürgers verlangt». Das jährliche Betriebsbudget wurde auf 6 000 Franken geschätzt (Ausgabe vom 31. Mai 1908, 2).

In ihrer Ausgabe vom 4. August 1908 gab die Gazette de Lausanne (S. 3) einige zusätzliche Erklärungen zu der von Ménétrey ausgearbeiteten finanziellen Regelung bekannt. Sie sah die Errichtung eines Gebäudes auf dem Gebiet der Gemeinde Chavannes vor, die das Land, den für die Schularbeiten benötigten Lehm sowie eine «kleine Subvention» kostenlos zur Verfügung stellen sollte. Der Staat würde sich mit etwa einem Drittel an den Baukosten beteiligen. Das Departement für öffentliche Bildung hatte Berichten zufolge die Bereitschaft gezeigt, die Verwaltung der Schule zu subventionieren. Der Bund wäre seinerseits bereit, einen Zuschuss zu zahlen. Darüber hinaus sollten die Schulgebühren und der Erlös aus dem Verkauf einiger der produzierten Arbeiten das «bescheidene Budget der Schule» ausgleichen. Das Programm sah, zumindest in seiner vorliegenden Form, die von den Töpfern benötigte Grundausbildung vor, aber auch eine weitergehende künstlerische Ausbildung, zum Beispiel durch Kurse im dekorativen Zeichnen. Es waren sogar kostenlose Kurse für Keramikmaler für Porzellan, Irdenware oder Fayence vorgesehen. «Da Renens am Stadtrand von Lausanne liegt, werden die Kurse sicherlich von vielen Studenten besucht werden.» Die Zukunft würde zeigen, dass die Vorstellungen, die der Gründer hatte, viel zu optimistisch waren … zumal die Gemeinde Chavannes das Gebäude erst 1970 kaufte, als die Keramikschule schon längst unter einem anderen Dach lag.

Hinsichtlich des pädagogischen Inhalts der Ausbildung hatte Ménétrey die ehrgeizige Vision, die Keramiker so vollständig und selbstständig wie möglich auszubilden: «Ein guter Arbeiter muss wissen, wie man dreht, abdreht, sogar brennt, ein wenig modelliert, und auch wenn er wenig Geschmack hat, muss er wissen, wie man seine Produkte dekoriert […] Mit der Entwicklung der Industrie ist es für den Lehrling fast unmöglich, alle Seiten seines Handwerks gut zu kennen. Meistens bleibt der junge Mann unter den Fittichen eines Arbeiters, spezialisiert sich und lernt dieses Fachgebiet mehr schlecht als recht. Diesem Übel muss die Schule abhelfen» (La Revue vom 20. Juli 1908, 1).

Die neue Einrichtung sollte die Rechtsform einer Aktiengesellschaft annehmen, deren konstituierende Versammlung für den 10. Juli 1911 einberufen wurde (Nouvelliste vaudois vom 30. Juni 1911, 4). Die Gründung des Unternehmens wurde am 9. August 1911 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) registriert. Darin heisst es insbesondere: «Unter dem Namen Société de l’École suisse de céramique de Chavannes-Renens wurde eine Aktiengesellschaft gegründet mit dem Ziel, eine Schweizer Keramikfachschule zu eröffnen, das Schulgebäude nach den vom Staat genehmigten Plänen zu bauen, das zu diesem Zweck unentgeltlich angebotene Grundstück sowie ausserordentliche und jährliche kantonale und eidgenössische Subventionen anzunehmen, diese Schule zu organisieren, zu verwalten und zu leiten. […] Die Statuten tragen das Datum des 10. Juli 1911. […] die Mitglieder des Verwaltungsrats sind: Lucien Ménétrey, Louis Laffely und Louis Michaud» (SHAB, Bd. 29, 1911, 1370). Laffely (1855–1925) war Unternehmer, Bürgermeister von Morges und Mitglied des Grossen Rats; Louis Michaud (1874–1954) war der Sohn des Direktors der Manufacture de poteries fines de Nyon. 1917 trat er die Nachfolge seines Vaters an und leitete das Unternehmen bis 1936.

Im September 1911 vergab der Verwaltungsrat den Auftrag für die Aushub- und Maurerarbeiten. «An Weihnachten sollte das Gebäude überdacht sein, der Innenausbau sowie die Einrichtung und Ausstattung werden während des Winters ausgeführt. Spätestens Ende März 1912 wird alles fertig sein […] und die Eröffnung der Schweizerischen Keramikfachschule kann in den ersten Apriltagen stattfinden» (Avis de Lausanne vom 7. September 1911, 16).

Die Einweihung wurde jedoch erst am 1. September 1912 mit grossem Pomp gefeiert. Aus diesem Anlass rollte La Revue in ihrer Ausgabe vom 2. September (S.2) das «Abenteuer» zeitlich nochmals auf: Genehmigung der Baupläne des Lausanner Architekten Eugène d’Okolski am 3. März 1909, mit «der uneigennützigen Hilfe von Herrn Ménétrey, Bürgermeister von Chavannes»; der Beschluss des Staatsrats vom 20. Mai 1911, eine Bausubvention von 20 000 Franken zu gewähren; die Genehmigung der Statuten der Société de l’École suisse de céramique durch den Staatsrat am 30. Januar 1912 und schliesslich die Ernennung von Maurice Savreux, «bisher Professor an der Keramikschule von Vierzon», zum Direktor der Einrichtung im Mai 1912.

In seiner Rede anlässlich der Einweihungsfeierlichkeiten betonte Louis Gauthier, Leiter des Berufsbildungsamts, dass «die Unterstützung der Direktoren der Manufacture nationale de Sèvres bei der Wahl des Direktors besonders wertvoll war» (Gazette de Lausanne vom 3. September 1912, 3). Offenbar hatte Ménétrey den Rat der angesehenen Manufaktur eingeholt, die sehr wahrscheinlich Maurice Savreux vorschlug. Die ersten Kontakte mit dem künftigen Direktor fanden offenbar bereits 1911 statt (siehe unten). Es scheint uns offensichtlich, dass das Kursprogramm – wie es 1914 im Detail veröffentlicht wurde – seine Handschrift trägt, die eines Mannes, der sowohl technisch als auch künstlerisch solide ausgebildet war.

Nach einer ersten Einführung in die Malerei an der Kunstschule in Lille, zwischen 1899 und 1901, besuchte Maurice Savreux (1884–1971) von 1901 bis 1905 die Keramikschule von Sèvres (l’École de céramique de Sèvres), wo er ein Diplom als Keramikingenieur erwarb. Er kehrte zur Malerei zurück, indem er in den Jahren 1907–1910 an der École nationale des beaux-arts de Paris entsprechende Kurse belegte, bevor er an der École nationale professionnelle de Vierzon und der École des beaux-arts de Bourges unterrichtete. Laut Émile Langlade «befand sich Maurice Savreux 1911 noch in Vierzon, als er eine Anfrage aus der Schweiz erhielt. Da die Schweiz damals bestrebt war, in Lausanne eine nationale Keramikschule zu gründen, wurde er, ein ehemaliger Schüler unserer Schule von Sèvres, in Betracht gezogen» (Langlade 1938, 148). Als Unteroffizier der Infanterie mobilisiert, wurde er 1916 bei der Schlacht an der Somme verwundet. Nach einem Jahr Krankenhausaufenthalt wurde er demobilisiert und mit drei Auszeichnungen und dem Kreuz der Ehrenlegion geehrt. Savreux war zwischen 1917 und 1926 Chefkurator des französichen Nationalmuseums für Keramik (Musée de Sèvres), während dieser Zeit widmete er sich intensiv der Malerei. Nach der Teilnahme am «Sitzkrieg» wurde er 1946/47 sogar für kurze Zeit mit der Leitung der Manufacture de Sèvres beauftragt; Savreux lieferte zwischen 1907 und 1947 auch mehrere Malereien an die Manufaktur. Sein malerisches Werk besteht hauptsächlich aus Landschaften und Stillleben (Langlade 1938, 143-164; Le Delarge, Dictionnaire des arts plastiques modernes et contemporains, www.ledelarge.fr; Liste du personnel de Sèvres, unter http://www.thefrenchporcelainsociety.com).

In seiner eigenen Antrittsrede versäumte Ménétrey es nicht, «zu bedauern, dass der Staat und der Bund sich im Bereich der Berufsbildung nicht offener erwiesen». Er erinnerte daran, dass «diese Schule das Ziel habe, unserer Jugend das Arbeiten beizubringen», und drückte die Hoffnung aus, dass «bald ein neuer Stil der Schweizer Keramik geschaffen werde» (La Revue vom 2. September, 2). Die Gazette de Lausanne vom 3. September (S. 3) kommt in ihrem Bericht über die Veranstaltung wiederum auf die ehrgeizige Vision Ménétreys zurück: «Wir wollen Theorie und Praxis verbinden. Unsere Schule wird das Mutterhaus sein, in das Arbeitgeber und Arbeitnehmer kommen werden, um neue Verfahren und aktuelle Erfindungen kennen zu lernen, in dem jeder mit jedem in Kontakt kommt, während gegenwärtig anscheinend jeder eifersüchtig die Produktionsgeheimnisse hütet, in den meisten Fällen offene Geheimnisse […] Wir sind bestrebt, einen eigenen Schweizer Stil zu schaffen, ohne uns von Hodler oder den Banknotenvignetten der Nationalbank inspirieren zu lassen, und das wird nicht schwierig sein … Unsere Schule wird zehn Schüler pro Jahr aufnehmen können, also vierzig für die vier Jahre des Kurses.»

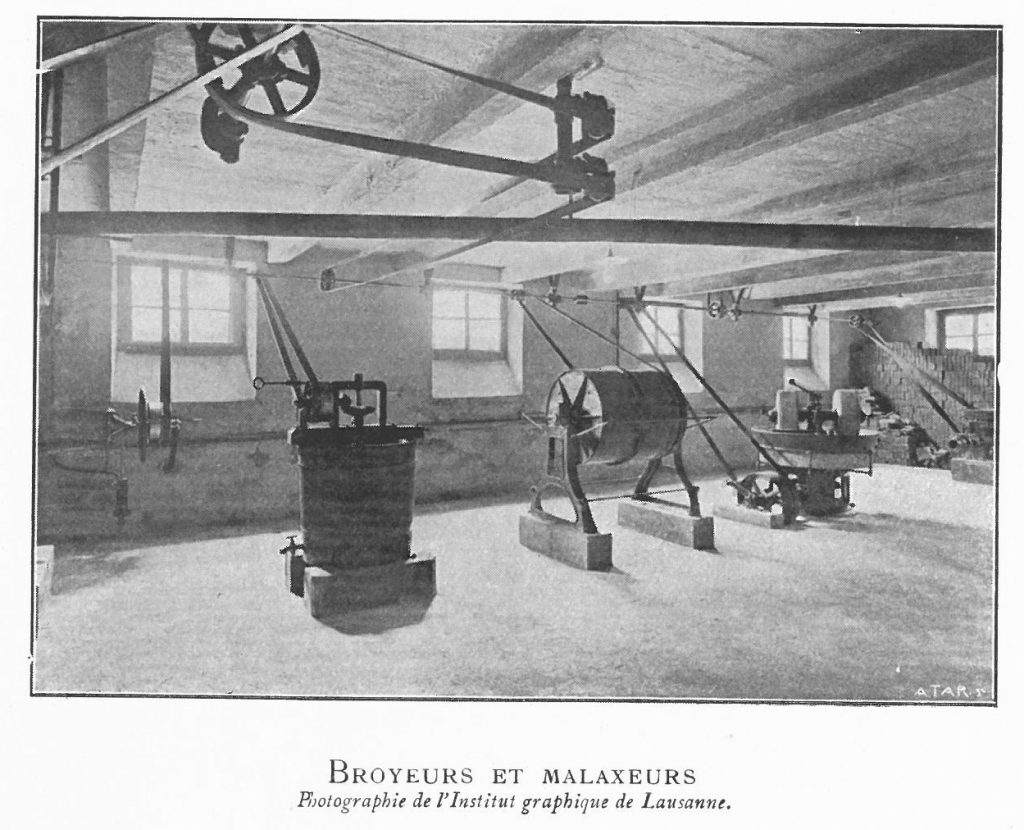

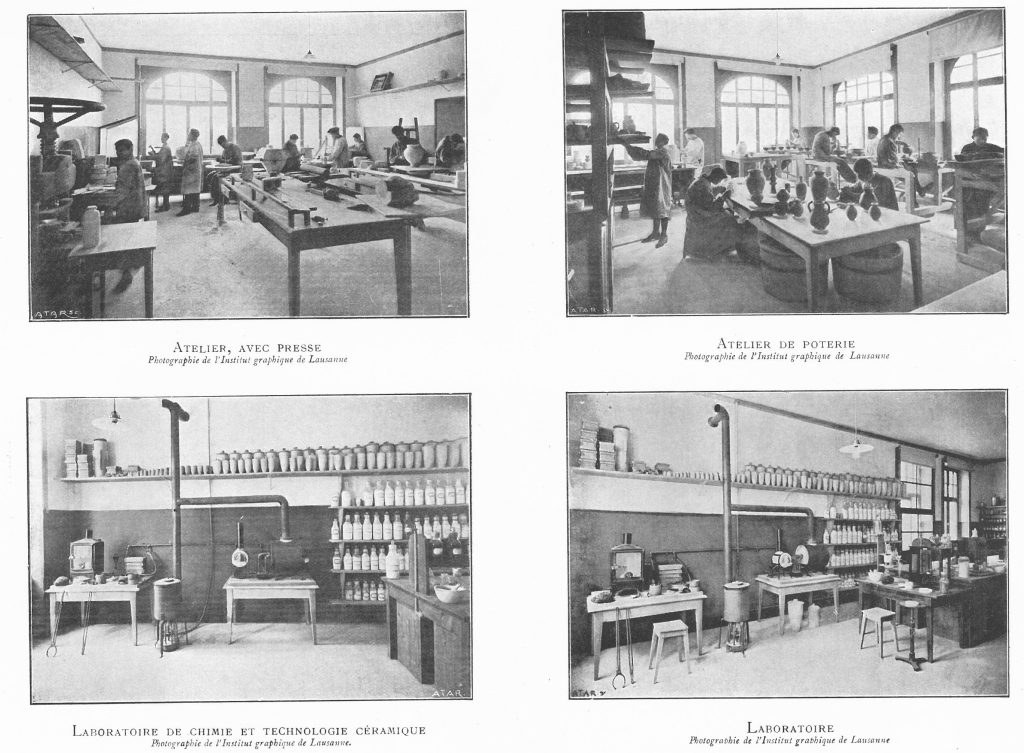

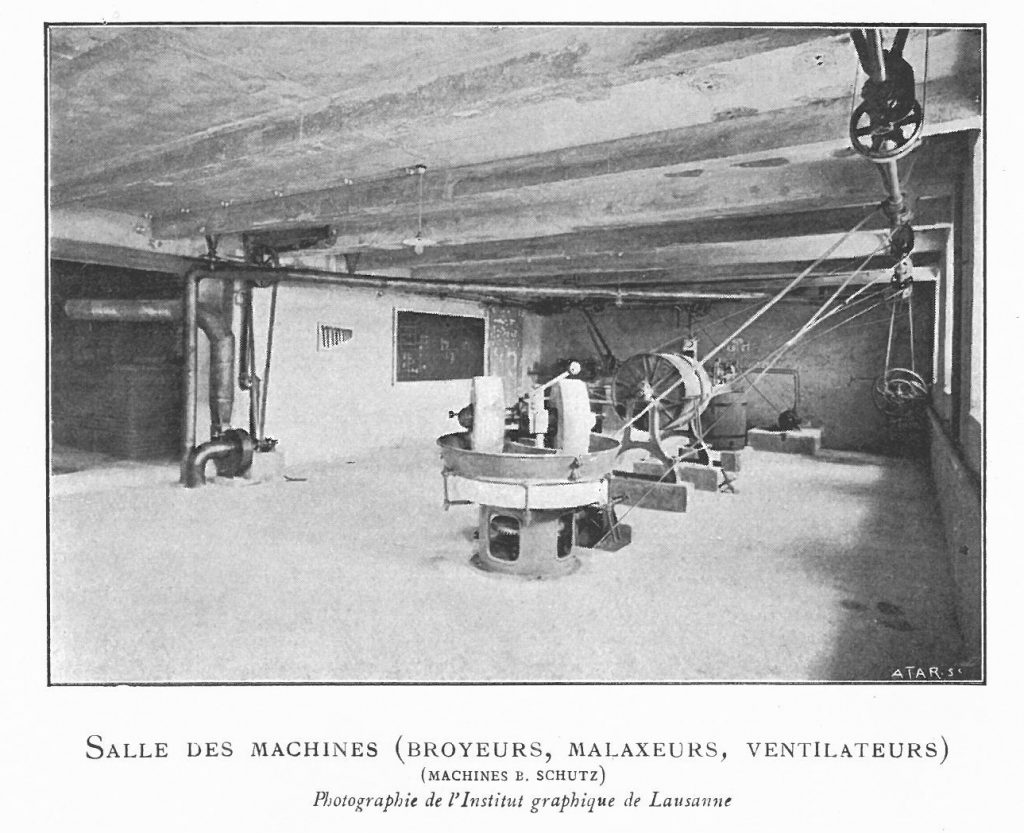

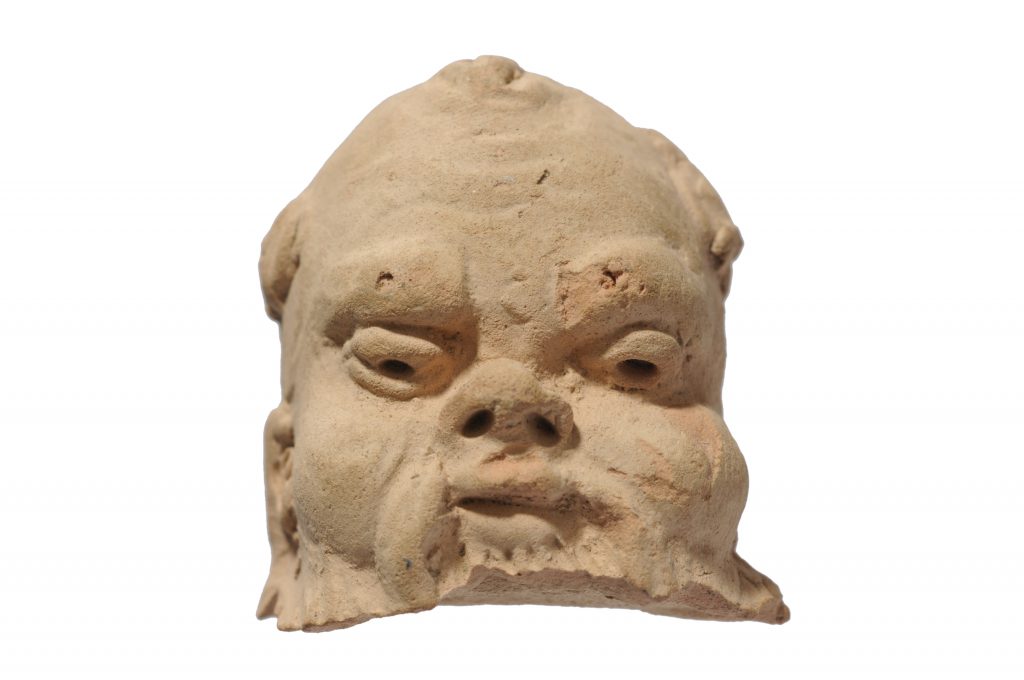

Im Nouvelliste vaudois vom 2. September (S. 2-3) findet sich eine genaue Beschreibung der Institution: «Im Kellergeschoss sind die Maschinen installiert: Mühlen, von einem Elektromotor angetriebene Strangpressen, dann die von Ingenieur M. Bigot gebauten Öfen, ausgestattet mit einem neuen System [sehr wahrscheinlich Alexandre Bigot (1862–1927), der berühmte französische Keramiker, der auch Doktor der Physik war]. Im Erdgeschoss befinden sich die Räume zum Modellieren, Formen und Drehen, das Chemielabor und eine Garderobe; im ersten Stock das Büro des Direktors, die Bibliothek und der Ausstellungsraum, der Zeichensaal, ein Saal für die Malerinnen und Maler und für die Ausführung der Abschlussarbeiten sowie zwei Theorieräume; im Obergeschoss die Wohnung des Direktors.»

Quelle: Savreux 1914

Die einzige uns bekannte Publikation, die der Schweizerischen Keramikfachschule gewidmet ist, ist eine von Savreux verfasste Broschüre, die 1914 in Genf erschienen ist. Der Autor gibt im ersten Teil einen Überblick über die Keramik in der Schweiz, von der Urgeschichte bis in die Gegenwart. Der zweite Teil der Publikation enthält die Schulordnung, eine Beschreibung der zur Verfügung stehenden Maschinen, das Kursprogramm und eine Reihe von Fotos, die die technischen Anlagen und die verschiedenen Klassenräume zeigen (Savreux 1914 – zum Gebäude, siehe auch Lüthi 2017, 134 und Abb. 11).

Quelle: Savreux 1914

Das Reglement hält fest, dass das Ziel der Schule die «Ausbildung von Keramikarbeitern und -vorarbeitern» ist. Es legt die Dauer der Lehre auf vier Jahre und das Eintrittsalter auf 15 Jahre fest, jedoch können «Jugendliche, die nach dem dritten Jahr ausreichende Kenntnisse nachweisen, zu diesem Zeitpunkt mit einem Lehrlingszeugnis entlassen werden». Das vollständige Studium ermöglicht den Erwerb eines Diploms als «Keramiker». Ausländische Studierende, deren Eltern nicht in der Schweiz wohnen, werden gegen eine Schulgebühr von 100 Franken pro Jahr aufgenommen, Schweizer Studierende bezahlen 50 Franken pro Schuljahr.

Das Programm der Kurse gibt sich sehr ehrgeizig: Die Werkstattarbeit umfasst die Ausführung von Gipsmodellen, die Herstellung von Gipsformen, das Drehen, Formen, Giessen und Überdrehen (Steinzeug, Steingut, Porzellan). Neben dem allgemeinen Unterricht (Französisch, Arithmetik, Elementargeometrie, Buchhaltung, Geschichte und Staatsbürgerkunde) werden die Lernenden in die Grundlagen der Geologie, Mineralogie, Physik (Wärme, Ausdehnung, Kalorimetrie, Hygrometrie, Statik der Flüssigkeiten und der Gase, Optik, Elektrizität), Chemie und Keramiktechnologie (Eigenschaften von Tonen, Färbemethoden, Glasurenforschung, Brenntechnik) eingeführt. Auch Kurse in Kunst- und Keramikgeschichte, technischem Zeichnen sowie ornamentalem Zeichnen waren vorgesehen.

Die technische Ausstattung umfasste mehrere Töpfer- und Muffelöfen, fussbetriebene und mechanische Töpferscheiben, Maschinen zum Überdrehen, eine hydraulische Presse zur Herstellung von Ofenkacheln, mit Druckluft betriebene Spritzpistolen, die für die Herstellung des Rohmaterials notwendigen Maschinen (mechanische Schlemmmaschine, Filterpresse, Alsing-Kugelmühle, horizontale Strangpresse, Mühlen zum Mahlen von Glasurfarben) und ein chemisches Labor.

Hinsichtlich des Lehrkörpers hatte der Verwaltungsrat dem Staatsrat vorgeschlagen, den Franzosen Auguste Lasseur zum Präparator, Modellbauer und Maschinenaufseher; Louis Pelet (1869–1941), Professor an der Universität Lausanne, zum Professor für theoretische und praktische Chemie; Auguste Veuillet (vermutlich ein Töpfer aus Savoyen) zum Töpfermeister und François Zooler zum Meister der «Bacolage» (?) sowie Engobier- und Brennmeister zu ernennen. Die ersten Kurse begannen im September 1912.

Am 29. Januar 1913 hielten Ménétrey und Savreux unter der Schirmherrschaft der Société industrielle et commerciale de Lausanne einen Vortrag über die Schule. Dem Bericht zufolge waren die Anfänge der Schule mit damals acht Schülern ermutigend. «Ihre Bemühungen zielten auch darauf ab, unvoreingenommen einen unserem Land eigenen Stil zu schaffen, der die gleiche Gunst geniessen sollte wie die Produkte einer sehr reinen und originellen Kunst gewisser Schweizer Fabriken» (Feuilles d’avis de Lausanne vom 1. Februar 1913, S. 12). In seinem Beitrag zeigte der Direktor einen gut gemeinten Bezug zur Realität: «[…] den Schülern wird versichert, dass sie im Land eine Erwerbstätigkeit finden. Die Schule ist nicht darauf bedacht, Künstler aus ihnen zu machen, sondern vielmehr Handwerker, deren Können sich durch die Beobachtung der Natur und das Studium von Exemplaren der Keramikkunst aus den besten Epochen entwickelt hat» (La Revue vom 30. Januar 1913, 3).

Damit hatte Lucien Ménétrey seinen Traum verwirklicht: die Schaffung einer perfekt ausgestatteten modernen Keramikfachschule, die von einem hervorragenden Fachmann geleitet wird und zum Ziel hat, qualifizierte Keramiker auszubilden, die alle Aspekte ihres Handwerks und alle Kategorien der Keramiktechnik beherrschen. Als erste Institution dieser Art im Land hat die Schweizerische Keramikfachschule ihren Namen sicherlich verdient, auch wenn sie weit davon entfernt war, von der politischen, finanziellen und administrativen Unterstützung einer wirklich nationalen Institution zu profitieren. Es blieb dem visionären Projekt von Ménétrey nur, sich der Herausforderung seiner wirtschaftlichen Unabhängigkeit zu stellen, eine Aufgabe, die sein Fortbestehen mehr als einmal aufs Spiel setzen würde.

1913: Erster Keramikbrand und erste Produkte der Schule

Anlässlich ihrer Versammlung vom 16. Juni 1913 erfuhren die Aktionäre der Schule vom reibungslosen Betrieb der Ausbildungsstätte, die 15 Schüler zählte, von denen sie «einige Arbeiten und bemerkenswerte gebrannte Stücke» (Nouvelliste vaudois vom 19. Juni 1913, 3) bewundern konnten. Die bei dieser Gelegenheit präsentierten Stücke waren wahrscheinlich das Ergebnis eines Versuchsbrandes; der offizielle Eröffnungsbrand wurde zwei Monate später gefeiert, wie weiter unten zu lesen ist.

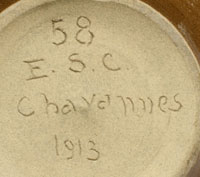

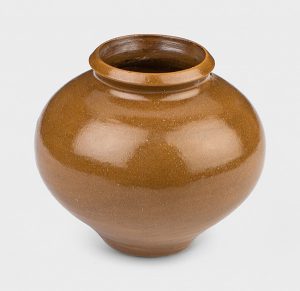

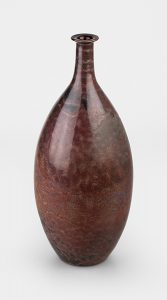

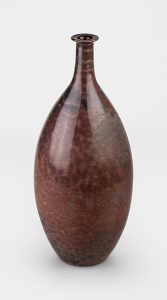

Die Sammlung des Centre d’enseignement professionnel de Vevey (CEPV) beinhaltet tatsächlich eine Fayencevase mit Blei-Zinn-Glasur, die mit einem in Blau, Ocker und Flieder gemalten Blumenfries (Inglasurmalerei) dekoriert ist. Sie trägt die Aufschrift «Schweizer Keramikschule – erster Brand – 1913» (CEPV G 15). Dieses Modell entspricht wahrscheinlich den beiden Blumenvasen, die dem Grossen Rat des Kantons Waadt im August 1913 geschenkt wurden, «die ersten Produkte dieser Schule, die in den Rauchsalon gestellt wurden» (Nouvelliste vaudois vom 27. August 1913, 2). Zu eben diesen Vasen heisst es in der Revue vom gleichen Mittwoch, 27. August, dass sie «am Montag aus dem Töpferofen genommen wurden» (S. 3). Damit würde das Datum des ersten offiziellen Keramikbrandes auf den 25. August 1913 festgelegt. Neben der gewöhnlichen engobierten Irdenware beherrschte die Schule daher von Anfang an auch die Fayencetechnik und die damit einhergehenden Blei-Zinn-Glasuren.

Noch erstaunlicher ist, dass es Maurice Savreux sogar gelang, hoch gebranntes Steinzeug herzustellen, die ersten Keramiken dieser Art in unserem Land (mit Ausnahme der Stücke, die der französische Keramiker Paul Beyer 1906/07 in der Töpferei von Pasquier-Castella in Renens gebrannt haben soll – siehe Kapitel «Renens et Chavannes-près-Renens – Les poteries»). Das CEPV bewahrt noch einige Exemplare – entsprechend datiert – dieses historischen Steinzeugs (CEPV 5.B.2; CEPV Nr. 6; CEPV Nr. 5; CEPV Nr. 4; CEPV Nr. 7).

In verschiedenen Inseraten, die den Beginn des Schuljahres ankündigten, erwähnte die Schule unter den unterrichteten Techniken auch Porzellan: Uns sind keine Beispiele bekannt. Es scheint jedoch, dass die Schule 1914 Schülerarbeiten aus diesem Fach an die Landesausstellung in Bern geschickt hat (La Revue vom 9. Mai 1914, 1-2). Wurden diese Porzellane vollständig in Chavannes produziert oder nur der Dekor? Die Frage bleibt offen.

Die Gazette de Lausanne würdigt in ihrem Bericht über die Landesausstellung von 1914 «den neuen Aufstieg der Keramik, einer Kunstform, die nach einer glänzenden Vergangenheit in der Tradition stecken geblieben war». In dieser ‹Renaissance› spielte die junge Keramikschule von Chavannes-Renens eine wichtige Rolle. Der Chronist schätzte insbesondere die variationsreichen Stücke, die von der Institution präsentiert wurden, «von hervorragendem Steinzeug bis hin zu feinstem Porzellan». Besonders hob er die Stücke hervor, die nach dem von Herrn Bonifas aus Genf erfundenen Verfahren dekoriert wurden, «das darin besteht, Blattschnitte aus Gold und Silber auf Email aufzutragen, eine Kombination von sehr künstlerischer Wirkung» (Ausgabe vom 23. Juli 1914, 3). Paul Bonifas besuchte die Schule zwischen 1913 und 1914, und dort machte er sich mit der Steinzeugtechnik vertraut, die er bald darauf, zwischen 1915 und 1917, in seiner Werkstatt in Versoix anwenden sollte (Ariana 1997, 12).

Beispiele für frühe Steinzeugarbeiten von Bonifas siehe: mudac 1001; mudac 1000; MAHN AA 2238; MAHN AA 2241; MAHN AA 2242; MAHN AA 2243; MAHN AA 2244; MEAA 0319-2.

1914: Erste Krise und vorübergehende Schliessung der Schule

Im Frühling des Jahres 1914 reichte eine Gruppe von Mitgliedern des Grossen Rats unter der Leitung von Alfred Panchaud eine Motion ein, in der der Staat aufgefordert wurde, die Institution finanziell zu unterstützen. Tatsächlich wies die Bauabrechnung ein Defizit von 20 000 Franken aus, der Keramikschule drohte schlichtweg der Bankrott! In seiner Eigenschaft als Berichterstatter der mit der Prüfung des Dossiers beauftragten Kommission antwortete Charles Burnier: «Die Schweizerische Keramikfachschule wurde in Form einer Aktiengesellschaft gegründet. Dies war ein erster Fehler: Das Gesetz schreibt vor, dass solche Schulen von Gemeinden oder Gemeindeverbänden gegründet werden müssen. […] Ein zweiter Fehler war das viel zu tiefe Aktienkapital der Schule. Jedenfalls stand es in keinem Verhältnis zur Relevanz des errichteten Gebäudes, der installierten technischen Anlagen und des Unterrichts, der dort heute stattfindet. Niemals hätte man mit nur einem Kapital von 5000 Franken daran denken sollen, eine Schule zu gründen, die so vollständig ist, dass man sie im Gegensatz zu dem, was wir im Moment unterstützen müssen, fast als Modellschule bezeichnet werden könnte. Ein dritter Fehler war der Versuch, von Grund auf eine Berufsschule zu gründen, die nicht den unmittelbaren und dringenden Bedürfnissen entsprach. Dies ist ein überzeugendes Beispiel für die Gefahren, denen man sich aussetzt, wenn man einer Idee folgt – zwar einer erhabener und grosszügigen –, ohne sich allzu sehr nach den praktischen Bedingungen ihrer Verwirklichung zu erkundigen […]» (Nouvelliste vaudois vom 13. Mai 1914, 1). Im Klartext: Das Projekt von Ménétrey war viel zu ehrgeizig, und vor allem war seine Umsetzung mit einer einzigartigen Unbekümmerheit durchgeführt worden, insbesondere was den finanziellen Aspekt betraf. Es scheint uns jedoch, dass sich der Hauptinteressent von Anfang an der finanziellen Schwierigkeiten bewusst war, die die Entwicklung seiner Schule behindern würden. Wusste er schon, dass der Staat die Uhr nicht mehr zurückdrehen konnte?

Da die Kommission unter dem Vorsitz von Burnier schliesslich zum Schluss kam, dass die Schule angesichts der guten Resultate von Savreux «unsere nationale Industrie entwickeln und uns vielleicht in die Lage versetzen wird, gegen die ausländische Konkurrenz zu kämpfen», überwies sie die Motion Panchaud und Konsorten an den Staatsrat, mit der dringenden Empfehlung, die Massnahmen zu ergreifen, die sie für angemessen halten würde, um die Schule vor dem Bankrott zu retten und ihren Fortbestand zu sichern, wobei man sich bewusst sei, dass die Exekutive bereits jede Rettungsaktion aus dem Baukonto ausgeschlossen habe. In seiner Begründung wies der Berichterstatter darauf hin, dass «jeder weiss, dass die Schweizerische Keramikschule hauptsächlich auf die Initiative eines Bürgers zurückzuführen ist, der sich vielleicht geirrt hat, aber der sich aufgeopfert hat für dieses Werk, das er selber bezahlte und mit viel Einsatz zu Ende führte, [… und] dass man zugeben muss, dass sich andere mit ihm geirrt haben» (Nouvelliste vaudois vom 13. Mai 1914, 1 – Der Bericht gibt fast wörtlich den offiziellen Bericht der Kommission wieder, der im Bulletin des séances du Grand Conseil, Frühjahr 1914, 137-143, veröffentlicht wurde).

An der Sitzung des Grossen Rats vom 11. November 1914 befragte Herr Laffely, Bürgermeister von Morges und Mitglied des Schulausschusses, die Regierung zu den Massnahmen, die sie auf den von Panchaud und Konsorten im Mai eingereichten Antrag hin zu ergreifen gedenke. Staatsrat Chuard erinnerte daran, dass die fragliche Institution damals etwas unüberlegt gegründet worden sei, ohne dass man sich Gedanken über die Sicherung der notwendigen Mittel gemacht habe; dass Bund und Kanton je ein Drittel der jährlichen Ausgaben, die sich auf 25 000 Franken beliefen, übernommen hätten. «Die Schule kann nur dann auf eine geregelte finanzielle Situation hoffen, wenn sie gesetzeskonform zu einer Institution der Gemeinden wird. Die konsultierten Gemeinden können jedoch nur einen Zuschuss von maximal 2000 Franken gewähren. Unter diesen Bedingungen ist es unmöglich, zu einer Entscheidung zu kommen, zumal das Eidgenössische Industrie- und Handelsdepartement die Absicht geäussert hat, seine Subventionen zu reduzieren.» Nach einem relativ lebhaften Austausch zwischen den verschiedenen Rednern war der Staatsrat der Ansicht, dass die Schule dank der Hilfsgelder weiter betrieben werden könne und dass nur die Immobiliengesellschaft, der das Gebäude gehört, bedroht sei. Chuard versprach schliesslich, dass die Verhandlungen fortgesetzt würden (Tribune de Lausanne vom 12. November, 3).

In der Zwischenzeit befand sich Europa im Krieg. Da die wichtigsten Lehrer der Schule – an erster Stelle der Schulleiter – in Frankreich mobilisiert worden waren, musste die Schule im Herbst 1914 ihre Pforten schliessen. In der Folge umriss der Kanton die Zukunft der Schule mit dem Versprechen einer erhöhten Finanzhilfe, unter der Bedingung, dass sich die Gemeinden der Region in einer Ad-hoc-Gruppierung zusammenschliessen und eine kollektive Subvention von 2000 Franken pro Jahr bereitstellen würden (Feuille d’avis de Lausanne vom 8. Dezember 1914, 3).

In einem Artikel, der in ihrer Ausgabe vom 3. November 1914 (S. 4) veröffentlicht wurde, stellte die Gazette de Lausanne fest, dass der Krieg allen lokalen Töpfereien, deren Personal grösstenteils aus französischen oder deutschen Staatsbürgern bestand und die ebenfalls zum Dienst einberufen wurden, ernste betriebliche Probleme bereitete. «Wäre die Keramikschule zwei Jahre früher gegründet worden, wüssten diese Fabriken, wo sie ihr Personal rekrutieren könnten, nämlich in der Schweiz, was nicht schaden würde».

1916: Ein neuer Anfang

Bereits im April 1916 veröffentlichte das Departement für öffentliche Bildung Anzeigen, in denen die Wiedereröffnung einer «reorganisierten» Schule im Mai angekündigt wurde (La Revue vom 6. April 1916, 4). Zu diesem Zeitpunkt wurde das Gebäude nach einem Vorschlag des Departements für öffentliche Bildung von der Aktiengesellschaft an die Gemeinde Chavannes vermietet (Feuilles d’avis de Lausanne vom 28. März 1916, 15). Die Wiedereröffnung wurde schliesslich am 15. Juni gefeiert, insbesondere in Anwesenheit des Präsidenten des Schulrats, Henri Dusserre, Schwiegersohn von Lucien Ménétrey und Direktor der Poterie moderne (La Revue vom 16. Juni 1916, 3).

Der Konkurs der Aktiengesellschaft der Keramikschule wurde schliesslich am 15. Dezember 1916 im Schweizerischen Handelsamtsblatt bekanntgegeben (SHAB, Bd. 35, 1917, 102), gleichzeitig wurde der Firmenname aus dem Register gestrichen (SHAB, Bd. 35, 1917, 104). Die Feuille d’avis de Lausanne erinnert daran, dass der Konkurs nur die Immobiliengesellschaft der Schweizerischen Keramikschule, Eigentümerin des Gebäudes, betraf und dass er keine Auswirkungen auf die Schule selbst hatte, die von der Gemeinde Chavannes verwaltet wurde und der Kontrolle des Staates unterstand (Ausgabe vom 2. Mai 1918, 3). Die Immobilie war Gegenstand einer vom Konkursamt organisierten öffentlichen Versteigerung, dabei wurde sie von Lucien Ménétrey und Louis Laffely gekauft. Das Gebäude, geschätzt auf über 93 000 Franken, fiel ihnen für 60 000 Franken zu (La Revue vom 29. August 1917, 3). Die neuen Eigentümer vermieteten die Räumlichkeiten weiterhin an die Gemeinde Chavannes-près-Renens, die im Namen der benachbarten beitragenden Gemeinden für die Verwaltung der Keramikschule zuständig war.

Die vom Staat durchgeführte Reorganisation der Schule betraf auch den Inhalt des Unterrichts, der nun «im Wesentlichen praktisch ist und den Lehrlingen ein Wissen vermitteln soll, das ebenso solide ist wie das in einer gewöhnlichen Lehre erworbene, aber vollständiger, koordinierter, methodischer» (Tribune de Lausanne vom 6. Mai 1916, 4). Der Unterschied zu den damaligen Intentionen von Savreux ist nicht offensichtlich; doch ist davon auszugehen, dass der Anteil der «künstlerischen» und wissenschaftlichen Komponente des Programms erheblich reduziert wurde und anspruchsvollere Fertigkeiten wie Steinzeug oder Porzellan eine Zeit lang in Vergessenheit gerieten. Die Begründung zum Gesetzentwurf von 1919 über die Berufsbildung bezieht sich auf die Überlegungen der damaligen Behörden: «Bereits 1915 wurde die Schule unter der Leitung des Staates von einer Gruppe von Gemeinden neu gegründet. Die Gemeinde Chavannes ist für ihre Verwaltung zuständig. Zuvor hatte sich die Schule hauptsächlich auf die Ausbildung von Keramikkünstlern konzentriert. Sie hatte einen Fachdirektor und mehrere Lehrer. Gegenwärtig ist sie auf kostengünstigerer Basis und mit dem unmittelbaren Ziel der Ausbildung vor allem guter Töpfer neu organisiert worden. Die erste Gruppe von 10 Schülern verliess die Schule nach einer zweijährigen Lehrzeit im Jahr 1918″ (in: Bulletin des séances du Grand Conseil. Ordentliche Herbstsession 1921,988). Die Dauer der Ausbildung war demnach – vorläufig – auf zwei Jahre verkürzt worden; 1923 wurde sie auf drei Jahre verlängert; ab diesem Zeitpunkt erhielten die Schülerinnen und Schüler nach dem neuen Berufsbildungsgesetz einen gesetzlichen Lehrvertrag.

Die Leitung der Schule – im Gegensatz zu der früher von Savreux ausgeübten Funktion künftig als «administrativ» bezeichnet – wurde Justin Magnenat, Lehrer, Sekretär und damaliger Präsident des Stadtrats von Renens, anvertraut. Wenige Tage vor der Wiedereröffnung hatte der Staatsrat Jean Johannel zum Fachlehrer und Nora Gross zur Zeichenlehrerin ernannt (Feuille d’avis de Lausanne vom 10. Juni 1916, 23). Johannel (gestorben 1935), der sich 1907 in Ferney-Voltaire niederliess, hatte sich als einer der originellsten Töpfer des Ortes profiliert, hingegen in geschäftlichen Angelegenheiten war er nicht sehr erfolgreich: er musste sich 1918, zwei Jahre nach seiner Berufung an die Schweizerische Keramikschule, wo er sein Amt bis 1921 innehatte, zum Verkauf seiner Töpferei entschliessen (Clément 2000, 93-94).

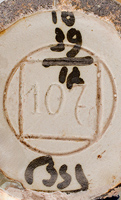

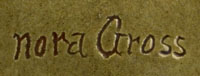

Das CEPV bewahrt eine engobierte Vase aus Irdenware, deren Stil an die Arbeiten erinnert, die nach Zeichnungen von Nora Gross in der Töpferei von Bendicht Loder-Walder in Heimberg in den Jahren 1903-1905 ausgeführt wurden (CEPV G 22). In Ermangelung einer Marke ist es schwierig festzustellen, ob es sich um ein Werk eines von Gross beeinflussten Schülers handelt oder um ein von Nora Gross in der Schule deponiertes Exemplar. Wir wissen vorerst nicht, wie lange Gross an der Schweizerischen Keramikschule unterrichtete. Fest steht, dass sie auch in den kommenden Jahren mit der Schule verbunden blieb. 1922 stellte sie Keramiken im Rahmen der 1ère Exposition nationale d’art appliqué (1. Nationale Ausstellung für angewandte Kunst) aus, die von L’Œuvre in Lausanne organisiert wurde, ein wichtiges Ereignis, bei dem sie eine der treibenden Kräfte war. Daniela Ball glaubt, dass diese Keramiken in den Werkstätten der Schule hergestellt wurden, dank der Kontakte, die mit den Verantwortlichen der Institution geknüpft wurden (Ball 1988, 125). Das Musée Ariana bewahrt eine Bonbondose, die während der Ausstellung von 1922 erworben wurde (MAG C 0797 – Ball 1988, Kat. Nr. 28), sowie ein Gefäss mit Deckel, das im gleichen Zusammenhang bestellt, aber erst im folgenden Jahr geliefert wurde (MAG C 0800 – Ball 1988, Kat. Nr. 29). Diese beiden Beispiele tragen eine Blindmarke «Nora Gross» zusammen mit einer Modellnummer.

Das Historische Museum von Lausanne bewahrt in seiner Sammlung eine weitere Bonbonnière dieser Art, deren Blindmarke identisch ist mit der auf der Bonbonnière des Musée Ariana (MHL Nr. 12).

In den alten Sammlungen der Schweizer Keramikschule, die am CEPV aufbewahrt werden, befinden sich einige sorgfältig gefertigte, engobierte Stücke aus Irdenware mit stilisierten geometrischen oder pflanzlichen Verzierungen, die auf den Unterricht von Nora Gross zurückgehen könnten (CEPV G 3; CEPV G 2); zwei Objekte tragen sogar eine Signatur: «A. Graf» (CEPV 5.D.2) und «C. Yung» (CEPV G 4). Es sei darauf hingewiesen, dass die Verbindung zwischen diesen Objekten und der Tätigkeit von Nora Gross vorerst höchst hypothetisch bleibt, da es nicht möglich war, ihre genaue Datierung festzustellen.

In den 1920er-Jahren scheint der Lehrkörper etwas gewachsen zu sein: In den Jahresberichten werden – manchmal mit Unterbrechungen – vor allem Louis Martin, J. Lambercy, Louis Barbay, Gustave Mayor (Töpfer), Jean Tschanz, Henri Terribilini (1922/23 als Fachlehrer gemeldet) erwähnt.

Der Staatsrat ernannte 1922 Ernest Becker (1883–1978) als neuen Direktor der Schule (La Revue vom 23. Februar 1922, 2; Feuille d’avis de Lausanne vom 5. Mai 1949, 2). Geboren in Brüssel als Sohn von Eltern, die in Martherenges die Staatsbürgerschaft des Kantons Waadt erworben hatten, studierte Becker in Nancy und Paris die schönen Künste, bevor er sich in Lausanne niederliess, wo er Landschaftsmalerei praktizierte; 1911 wurde er als Zeichenlehrer an Primarschulen ernannt (Tribune de Lausanne vom 11. November 1911, 2).

Auf einer Vase von fragwürdiger ästhetischer Qualität, aus der Sammlung der Schule, brachte Becker ein Etikett an, auf dem er sich deutlich von der Arbeit seiner jüngsten Vorgänger distanzierte: «Keramik, wie sie 1921 praktiziert wurde, als ich die Leitung der Schule übernahm» (CEPV G 20).

Dieselbe Sammlung enthält einige Exemplare aus Irdenware von ebenso rustikaler Machart (CEPV G 14; CEPV G 18), darunter eines der wenigen datierten Exemplare – eine Vase von 1919 (CEPV Nr. 10).

Das Historische Museum von Lausanne bewahrt zwei Gedenkteller von 1924, deren Dekor von einer Zeichnung von Ernest Becker (MHL AA.46.B.55) inspiriert ist.

Mit der Ernennung eines Direktors mit künstlerischer Ausbildung wollten die Behörden wahrscheinlich die Ausrichtung der Schule und insbesondere einen gewissen Qualitätsverlust korrigieren. Auch in technischer Hinsicht hatte sich die Institution ernsthaft verschlechtert, bis hin zum Verlust ihrer Autonomie: Erfahren wir doch zum Beispiel, dass 1923 «dank der Nähe der Poterie moderne und dem guten Willen ihres Direktors [Henri Dusserre], der Brand von geformten Gegenständen in den Öfen dieser Fabrik durchgeführt werden kann. […] Der Staat sollte eingreifen, ohne sich allzu sehr auf eine Initiative der Gemeinde Chavannes zu verlassen. Die Einrichtung hat in der Tat eher den Charakter einer Kantonsschule als den einer der Gemeinde unterstellten Schule. Heute erreicht sie mit den wenigen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, und der Ausstattung, die viel zu wünschen übriglässt, den Zweck, für den sie geschaffen wurde» (Rapport de la sous-commission des écoles professionnelles, in: Bulletin des sessions du Grand Conseil, ausserordentliche Aprilsession 1923, 268).

1925: Übernahme der Schule durch den Kanton

Die Wünsche der Kommissare fanden Gehör, denn im November 1925 gewährte der Staatsrat einen ausserordentlichen Kredit von 125 000 Franken «für den Erwerb der Gebäude, die heute von der Schweizerischen Keramikschule in Chavannes-Renens benutzt werden, sowie für die Instandsetzung der Brennöfen der Schule» (Bulletin des séances du Grand Conseil, ordentliche Herbstsession 1925, 95). Nach dem Tod von Louis Laffely am 14. April 1925 (Tribune de Lausanne vom 16. April 1925, 2) sah sich Lucien Ménétrey gezwungen, das Gebäude samt seiner Ausstattung zum Verkauf anzubieten. Dem Entscheid der kantonalen Legislative ging eine ausführliche Stellungnahme der Berichterstatterin des zuständigen Ausschusses, Amédée Milliquet, voraus, die die gesamte Geschichte des Dossiers zurückverfolgte (Bulletin des séances du Grand Conseil, ordentliche Herbstsession 1925, 90-95). Wir erfahren insbesondere, dass der Zuwachs der Schülerzahl auf 24 es 1924 ermöglicht hatte, «qualifizierte Lehrkräfte der Porzellan- [sic] und Keramikfabrik in Langenthal sowie einen ehemaligen Absolventen der nationalen Keramikschule in Sèvres einzustellen» (Bulletin des séances du Grand Conseil, ordentliche Herbstsession 1925, 93 – Begründung und Entwurf eines Dekrets, ebd., 497-504). Dabei handelte es sich um Jean Lorenz, Töpfermeister, ehemaliger Vorarbeiter der Langenthaler Manufaktur, und Albert Blémond, der den Verzeichnissen zufolge bis 1926/27 die Position des Produktionsleiters innehatte. Er lehrte Formen, Modellieren, Dekorieren, Brennen, Chemie und Technik! Ein Albert Blémond unterrichtete zwischen 1945 und 1967 Technisches Zeichnen an der Schule von Sèvres (Liste der Mitarbeiter von Sèvres, auf http://www.thefrenchporcelainsociety.com).

Von nun an unter die alleinige Autorität des Staates gestellt, konnte die Schule der Zukunft mit einer gewissen Gelassenheit entgegensehen. Dass Becker lange Jahre an der Spitze der Schule stand – er verliess die Leitung der Schule erst 1949 (Feuille d’avis de Lausanne vom 5. Mai 1949, 2) – war ein weiterer Stabilitätsfaktor.

Vom 3. September bis 9. Oktober 1927 beteiligte sich die Schule an der Schweizerischen Keramikausstellung, organisiert vom Musée d’art et d’histoire de Genève, mit einer relativ bescheidenen Lieferung von sechs Objekten: zwei Vasen aus Steinzeug, drei Vasen (eine davon mit Unterglasur-Pinseldekor, zwei mit Laufdekor) und ein mit farbigen Engoben verziertes Räuchergefäss (Genf 1927, 23, Nr. 277-282). Lucienne Florentin, die berühmt-berüchtigte Kunstkritikerin aus Genf, schrieb in ihrem schonungslosen Bericht über die Ausstellung: «Sie [die Schweizer Keramikschule] stellt zwei wunderschöne Steinzeugvasen aus – aber sie wurden vor 14 Jahren hergestellt und waren 1914 an der Berner Ausstellung zu sehen … Die anderen Vasen, gewöhnliche Töpferware, sind völlig uninteressant» (L’Œuvre 14, 1927, 286). Die Schule begnügte sich offenbar damit, die 1913 hergestellten Steinzeugvasen zu «recyceln».

Im Frühling desselben Jahres richtete die Schule in ihren Mauern eine Ausstellung von Schülerarbeiten ein. Die Lausanner Presse war einiges enthusiastischer: «Wir sind erstaunt über die Vielfalt und die Qualität der Arbeit dieser jungen Leute. Diese Porzellan-, Fayence- und Töpferwaren zeugen von gutem Geschmack; die Natur und die Phantasie dieser jungen Menschen sind wichtige Inspirationsquellen für ihre Motive. Selbstverständlich werden die Genres, die Schule machten oder machen, wie etwa die Werke von Sèvres und Saxe, sowie die alten Schweizer Schulen nicht vernachlässigt. […] Alles, was man sich auf dem Gebiet der Töpferei oder Keramik vorstellen kann, wird von der Schule hergestellt, von der Milchkanne und der Terrine bis hin zu den elegantesten Services und den anmutigsten Amphoren, vom Aschenbecher bis zur Bonbonnière usw. Und hier einige Teller und Vasen, die für die nächste Fête des vignerons bereitstehen (siehe Kapitel «Renens et Chavannes-près-Renens – Les poteries») (La Revue vom 16. April 1927, 2).

Ab 1928 konnten die Studenten zwischen drei Fachrichtungen wählen, um sich zu spezialisieren: Drehen, Gipsformenbau und Keramikguss sowie Dekorieren (Feuille d’avis de Lausanne vom 4. April 1931, 24). Ein ehemaliger Schüler der Schule, Paul Gerber, war zwischen 1928 und 1930/31 Fachlehrer. Der bekannte Heimberger Töpfer Cäsar Adolf Schmalz (1887–1966) wird zwischen 1931 und 1932 in Chavannes unterrichten (siehe auch Marti/Straubhaar 2017). Im Januar 1936 wurden zwei neue Fachkräfte ernannt, zwei Persönlichkeiten, die den Keramikunterricht in Chavannes und später in Vevey nachhaltig prägen sollten: Jean Allenbach und Claude Vittel (Tribune de Lausanne, 23. Januar 1936, 4). Jean Allenbach (1910–1978) hatte in den 1920er-Jahren selbst die Schweizerische Keramikschule besucht und war bis zu seiner Pensionierung 1975 (24 Heures, 10. Oktober 1975, 19) Abteilungsleiter der Keramiksektion von Vevey. Claude Vittel (1907-1993), ebenfalls ein ehemaliger Schüler von Chavannes, hatte in Deutschland studiert, namentlich in Koblenz und Bunzlau. Er spezialisierte sich auf die Keramiktechnologie, ihm wird ein 1976 zum ersten Mal veröffentlichtes Nachschlagewerk zugeschrieben: Pâtes et glaçures céramiques.