Keramik «Heimberger Art» aus der Region Heimberg-Steffisburg BE in CERAMICA CH

Keramik «Heimberger Art» aus der Region Berneck SG in CERAMICA CH

Andreas Heege, Andreas Kistler 2019

Einleitung

Heimberg und Steffisburg sind zwei unmittelbar benachbarte, aber politisch selbständige Gemeinden im Kanton Bern. Beide Orte und ihr weiteres Umfeld bildeten im späten 18. und im 19. Jahrhundert den wichtigste Töpfereistandort bzw. die wichtigste Töpfereiregion im Kanton Bern. Unter Sammlern und in der Literatur hat sich für die dort produzierte Keramik die Kurzbezeichnung „Heimberg“ oder „Heimberger Keramik“ eingebürgert, obwohl dies im strengen Sinne, wie zu zeigen sein wird, eigentlich nicht korrekt ist. Da oft nicht klar ist, aus welcher Töpferei bzw. welcher Gemeinde die vorliegende Keramik stammt, wird der Einfachheit halber unter Produktionsort «Heimberg-Steffisburg» angegeben.

Stand der Forschung

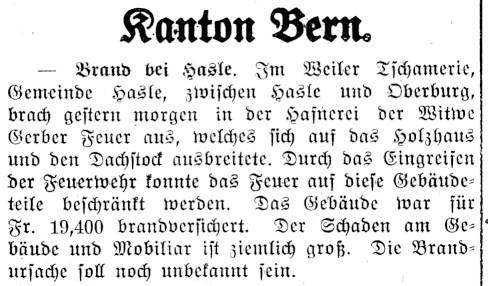

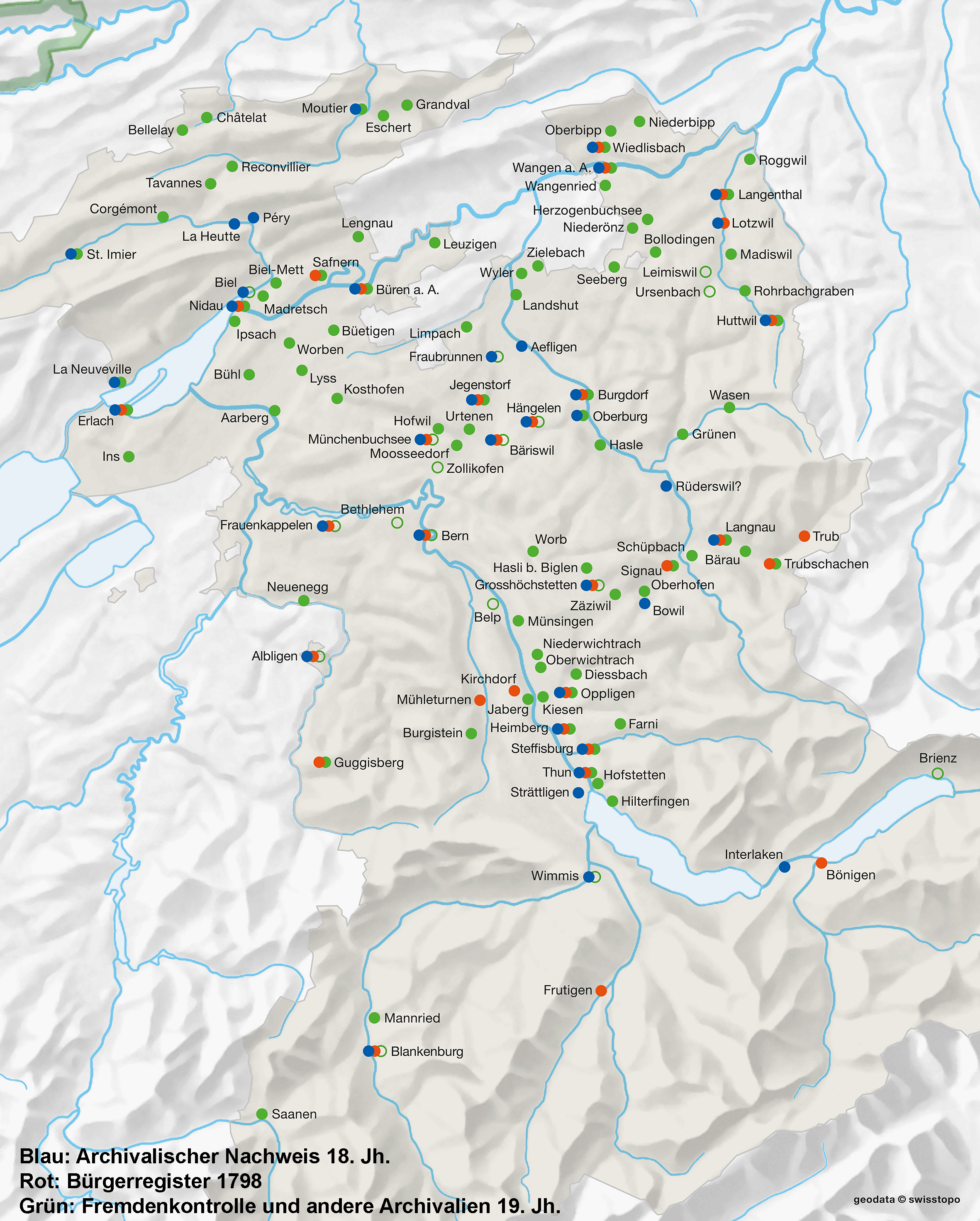

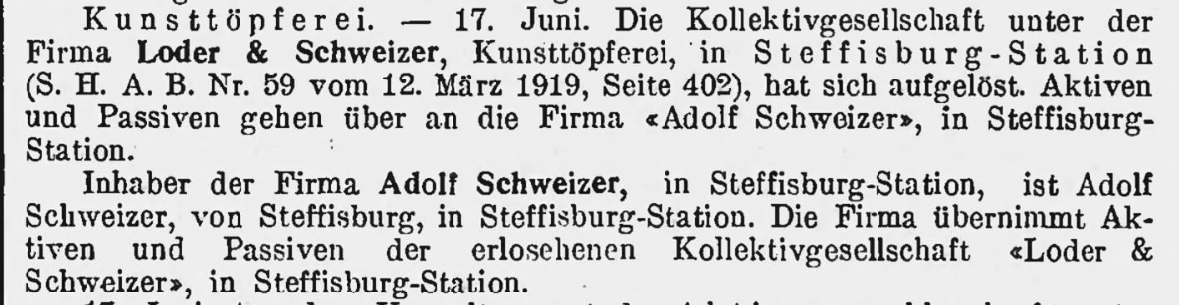

An der Strasse von Bern nach Thun, im früheren Amtsbezirk Thun, bestanden um 1850 zusammen mit einer Reihe benachbarter Ortschaften aus dem Amtsbezirk Konolfingen – Jaberg, Kiesen, Oppligen, Diessbach, Wichtrach und Münsingen – zeitweise maximal 80 Hafnereien (Karte der Hafnereien im Kanton Bern). Archivalische und genealogische Forschungen von Fernand Schwab (Schwab 1921), Hermann Buchs (Buchs 1988) und Andreas Kistler liefern heute ein umfassendes Bild von der Lage der meisten Hafnereibetriebe in Heimberg und Steffisburg und der Familie des jeweiligen Hafners bzw. der Hafnerfamilie, die den Betrieb führte.

Heimberg-Steffisburg: Liste der Hafnergrundstücke

Heimberg-Steffisburg: Liste der Hafnerfamilien

Eine Unterscheidung der Produkte der genannten Herstellungsorte ist momentan nicht möglich. Mit der Verwendung des Begriffs „Heimberg-Steffisburg“ ist daher immer die weitere bernische Herstellungsregion der Keramik „Heimberger Art“ gemeint, zu der spätestens ab der Zeit um 1850 auch Langnau und benachbarte Töpferorte wie z.B. Schüpbach gehören.

Heimberg zählte im Jahr 1764 234 Einwohner in 47 Haushalten, das direkt benachbarte Steffisburg 924 Einwohner in 184 Haushalten. Bis 1856 stieg die Zahl der Haushalte allein in Heimberg auf 234 bei 1217 Einwohnern. 1880 hatten Heimberg 1149 und Steffisburg 3898 Einwohner (Heege/Kistler 2017/1, 362–508).

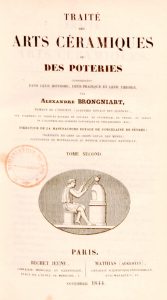

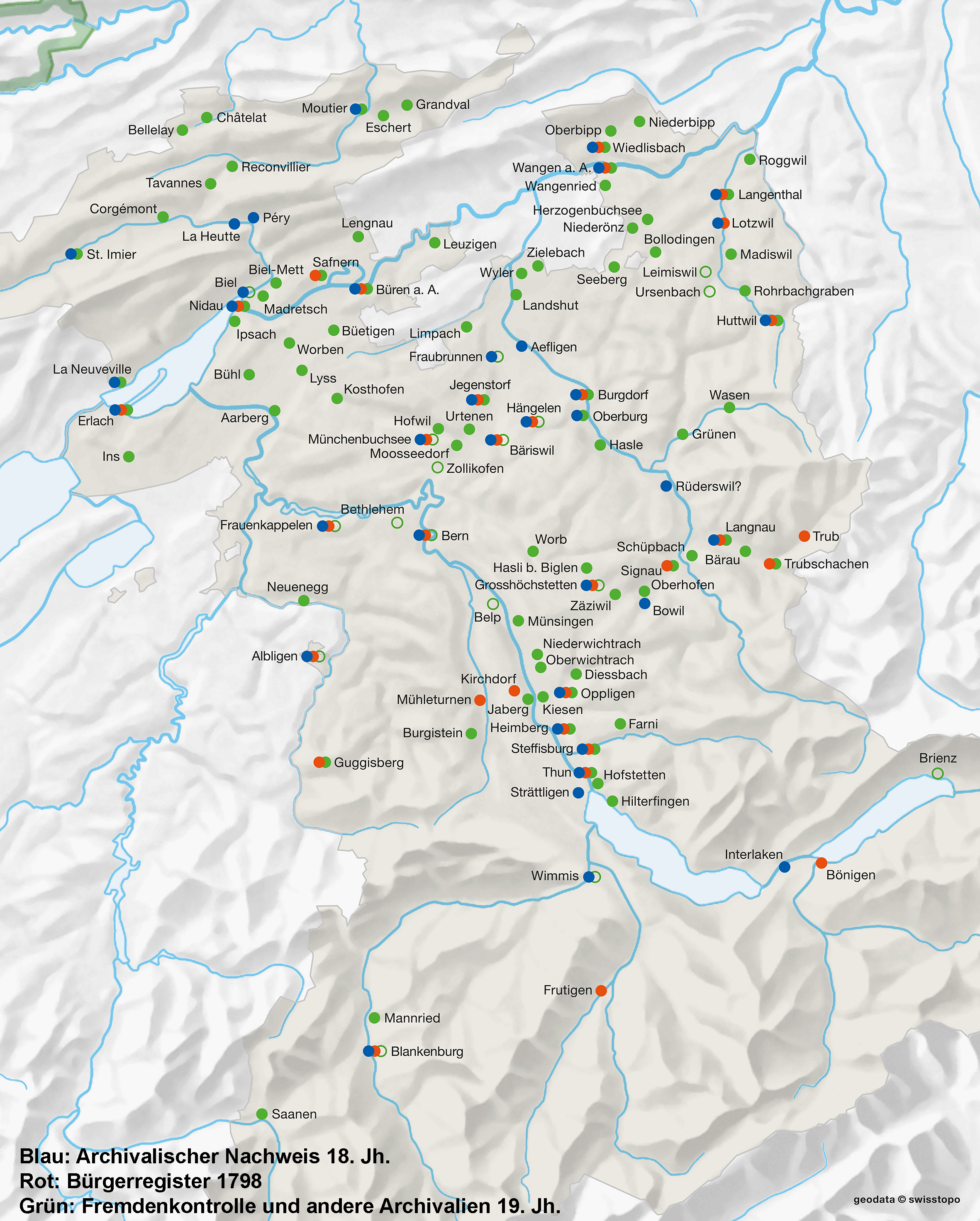

Alexandre Brongniart (1770-1847), 1800-1847 Direktor der Porzellanmanufaktur in Sèvres und sein wichtiges Buch von 1844 (Quelle: https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Brongniart)

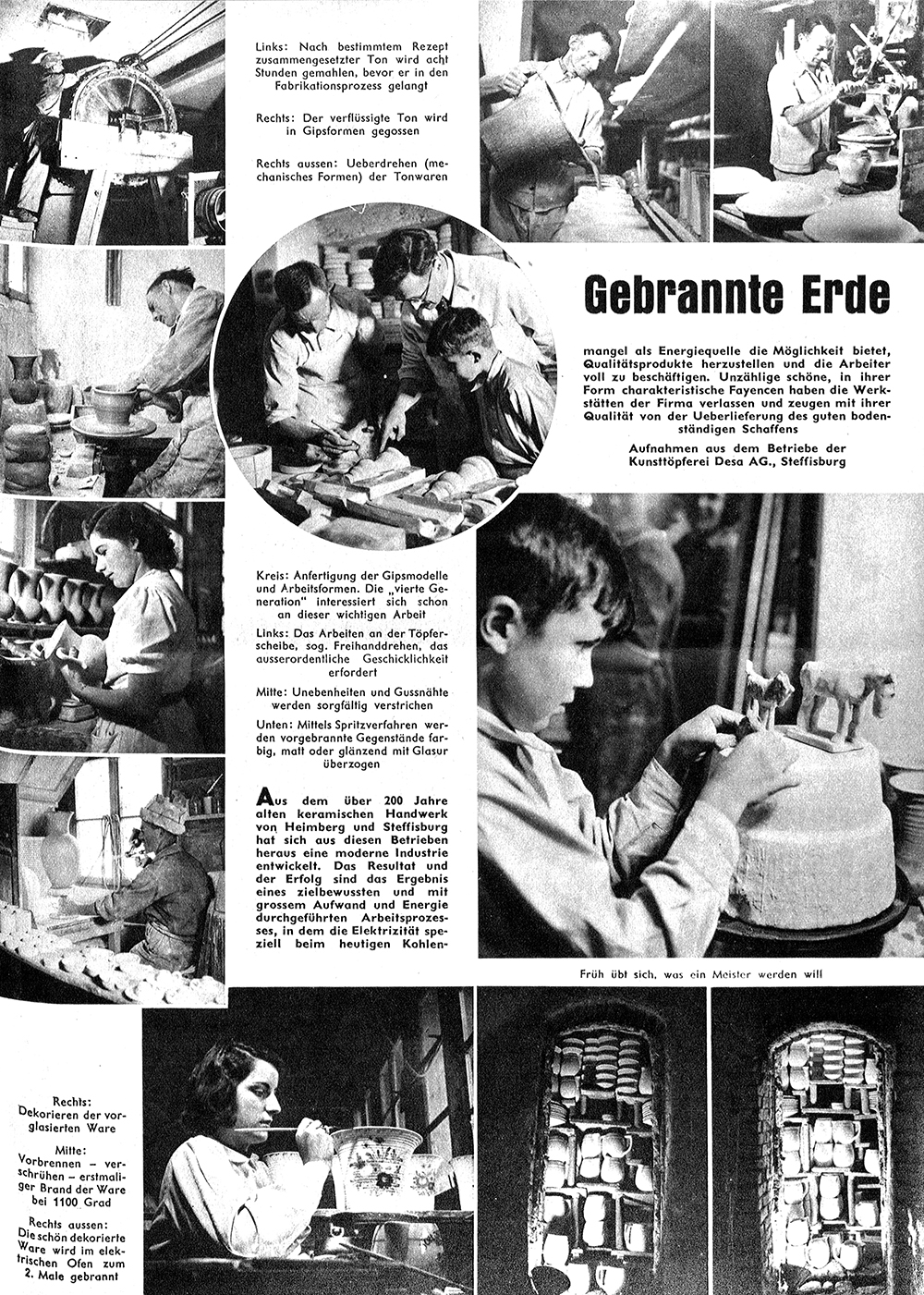

Informationen zur Keramikproduktion in Heimberg finden sich in der Literatur erstmals 1844. 1836 besuchte Alexandre Brongniart, Direktor der Porzellanmanufaktur des französischen Sèvres, den Töpferort. Er veröffentlichte acht Jahre später eine kurze Beschreibung zur dortigen Keramik und ihrer Herstellung. Diese ist als Augenzeugenbericht eines erfahrenen Keramikers von erheblicher Bedeutung (Brongniart 1844, Bd. 2, 14–15). Die zweite und dritte schweizerische Gewerbe- und Industrieausstellung in Bern 1848 bzw. 1857 beschickten nur wenige Heimberger Hafner. Deshalb vermitteln die in diesem Zusammenhang gedruckten Kataloge und technischen Berichte kein umfassenderes Bild der Produktion (Messerli Bolliger 1991, 46–47). Erst 1874, also bereits nach der Blütezeit des Hafnergewerbes, erfahren wir wieder Grundlegenderes über die Hafnerei. Josef Merz, Architekt aus Thun, untersuchte im Rahmen eines öffentlichen Vortrages vor allem die Bleivergiftung, eine typische Berufskrankheit der Hafner (Merz 1874). 1906 erschien im «Illustrierten Fremdenblatt von Thun und Umgebung» erstmals ein historischer Abriss zur Geschichte der Heimberger Hafnereien. Er stammt aus der Feder von Karl Huber, dem damaligen Thuner Stadtarchivar (Huber 1906), und ist für verschiedene Vorgänge in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein wichtiges Dokument. Ergänzt wird es durch einen Bericht von Oscar Blom aus dem Jahr 1908. Blom war damals Direktor des Gewerbemuseums in Bern und zuständig für die „Förderung der Majolika-Industrie in Heimberg-Steffisburg-Thun“ (Blom 1908).

Eduard Hoffmann-Krayer (1864-1936), Direktor des Schweizerischen Museums für Volkskunde in Basel und die Keramiktafeln seiner Publikation von 1914 (Quelle: MKB).

1914 beschäftigte sich Eduard Hoffmann-Krayer, Direktor des Schweizerischen Museums für Volkskunde in Basel (heute MKB), erstmals aus volkskundlicher Sicht mit Heimberger Keramik und versuchte eine stilistische Gruppenbildung (Hoffmann-Krayer 1914).

1921 erschien schliesslich die bis heute grundlegende, auf Archivmaterial und Befragungen basierende Studie «Beitrag zur Geschichte der bernischen Geschirrindustrie» des bernischen Juristen und Wirtschaftswissenschaftlers Fernand Schwab (1890-1954; Schwab 1921) . Sie stellt eine bis heute unverzichtbare Sekundärquelle dar.

Erst zwischen 1961 und 1995 kam erneut etwas Schwung in die Erforschung der Heimberger Keramik. Massgeblich daran beteiligt waren Hermann Buchs, der Leiter des Schlossmuseums Thun (Buchs 1961; Buchs 1969; Buchs 1980; Buchs 1988; Buchs 1995), und Robert L. Wyss, der Direktor des Bernischen Historischen Museums.

Robert L. Wyss (1921-2003), ehemaliger Direktor des Bernischen Historischen Museums (Quelle BHM) und sein wichtigstes, keramikgeschichtliches Werk aus dem Jahr 1966.

Robert L. Wyss versuchte auf der Basis der Museumsammlung des BHM erstmals eine umfassendere Gliederung der Heimberg zugeschriebenen Keramiken (Wyss 1966, 34–42).

In ihrer 1991 erschienenen Dissertation beschäftigte sich Barbara E. Messerli Bolliger vor allem mit der Heimberger Hafnereigeschichte des späten 19. und frühen 20. Jahrhundert (Messerli-Bolliger 1991).

Adriano Boschetti fasste 2006 den Forschungsstand im Rahmen seiner Dissertation zusammen und beleuchtete die Heimberger Hafnereigeschichte vor allem aus kulturhistorischer und archäologischer Sicht (Boschetti-Maradi 2006, 224–228).

Steffisburg, Grosses Höchhus, Töpferofenfundament und Arbeitsgrube zum Einfeuern aus dem 19. Jahrhundert (Foto Archäologischer Dienst des Kantons Bern, Heinz Kellenberger).

Steffisburg, Grosses Höchhus, Keramikfehlbrände aus der Verfüllung des Töpferofenfundamentes, etwa 1850-1860 (Foto Archäologischer Dienst des Kantons Bern, Badri Redha).

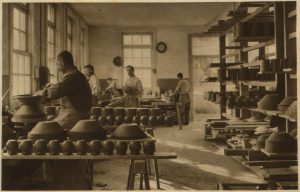

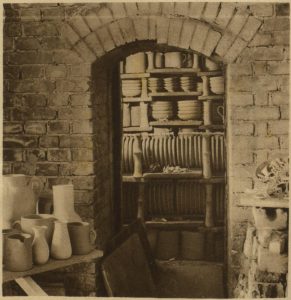

Erst in allerjüngster Zeit konnten auch Töpfereistandorte ausgegraben werden (Baeriswyl 2008; dazu jetzt Heege/Kistler 2017/2, 68; neu Frey 2022) und ein Töpferofen dokumentiert werden (Heege 2007a; Heege 2007b). Grössere Mengen Heimberger Keramik aus dem Verbrauchermilieu der Stadt Bern wurden 2010 veröffentlicht (Heege 2010). Im Gegensatz zu anderen Töpfereien im Kanton Bern lag der Fokus der Heimberg-Steffisburger Hafner zu fast 100% auf der Geschirrproduktion.

Kachelofen zur Trocknung des rohen, ungebrannten Geschirrs aus der Heimberger Hafnerei Künzi im „Lädeli“, datiert 1864. 1999 im Schlossmuseum Thun wieder aufgebaut, heute leider abgebrochen.

Die Herstellung oder das Setzen von Kachelöfen spielten keine nennenswerte Rolle (Foto: Eine Ausnahme; Buchs 1970).

Die Anfänge der Produktion

Die keramische Produktion in der Region Heimberg begann um 1730. Zu diesem Zeitpunkt zog der Langnauer Töpfer Abraham Herrmann (1698–1750) mit seiner Familie nach Heimberg bzw. später nach Steffisburg. Ihm folgte um 1752 sein jüngerer Bruder Peter Herrmann (1712–1764). Die beiden Brüder fanden offenbar in der väterlichen Werkstatt in Langnau keinen Arbeitsplatz. Die ältesten archivalischen Nachweise für Abraham stammen vom 29. April 1731. Es kann nur vermutet werden, dass Abraham und Peter die zu Hause erlernte Produktion von Keramik im «Langnauer Stil» in Heimberg bzw. Steffisburg auf verschiedenen Grundstücken fortsetzten. Dies ist jedoch bislang durch Bodenfunde oder zweifelsfrei signierte Keramik nicht gesichert (vgl. hierzu den derzeitigen Forschungsstand Heege/Kistler 2017/2, 66–68, 268–271; Langnau-Werkstatt 1, Hand 3).

Die Entwicklung des Hafnerhandwerks in Heimberg

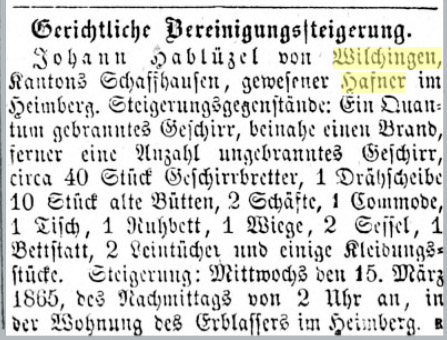

Erst nach etwa 1780 entwickelte sich dann aufgrund externer süddeutscher bzw. nordschweizerischer Einflüsse ein typischer, eigenständiger «Heimberger Stil» mit schwarzbrauner oder rotbrauner Grundengobe und Malhorndekor. Etwa gleichzeitig mit Abraham Herrmann liessen sich weitere Hafner aus dem Emmental – Huttwil, Langnau oder Signau – respektive aus der Ostschweiz – Herisau – in Heimberg nieder. Ab ca. 1770/80 lässt sich archivalisch eine steigende Zuwanderung ausländischer Gesellen und teilweise auch Hafner, vor allem aus der Region Schaffhausen, aus Württemberg, Hessen und der Pfalz, aber auch aus Österreich nachweisen.

Teller von Johannes Weisshaubt aus Neunkirch bei Schaffhausen 1785 (SNM LM-011598, Foto Donat Stuppan).

So signierte z. B. der Hafner Johannes Weisshaubt aus Neunkirch bei Schaffhausen 1785 einen typischen Heimberger Teller (SNM LM-011598). In diesem Jahr arbeiteten in der Gemeinde Steffisburg 13 Hafner (Schwab 1921, 28; StAB BV101, 9).

1798 lassen sich laut Helvetischem Bürgerregister in Heimberg bereits 14 Hafner bei 111 volljährigen männlichen Ortseinwohnern nachweisen. Ausserdem arbeitete ein Hafner in Oppligen und vier produzierten in Steffisburg (Schwab 1921, 63). Offenbar war der lokale Ton ein gutes Rohmaterial, und es gab trotz der grossen Zahl an Handwerksbetrieben genügend Brennholz.

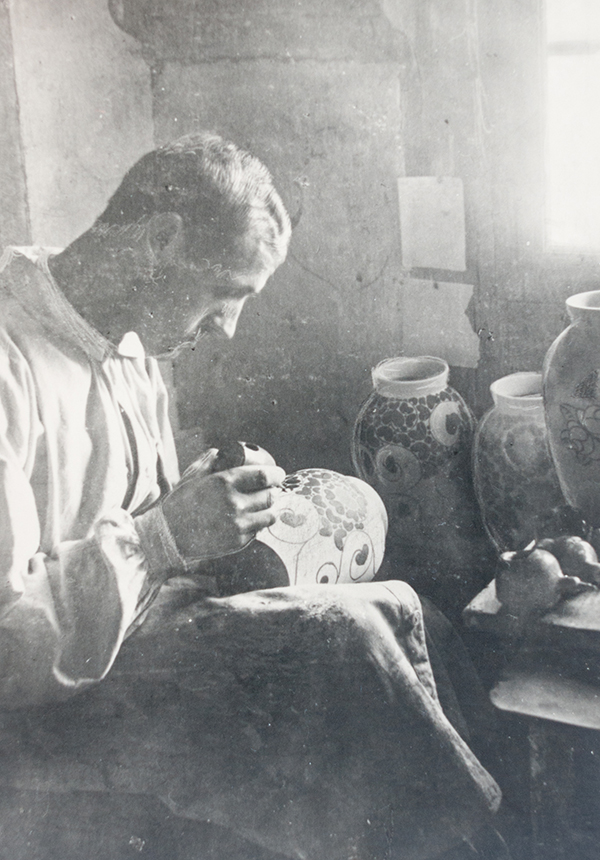

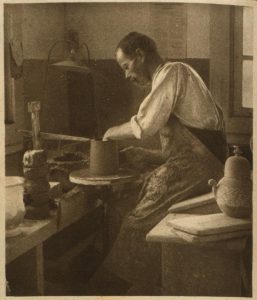

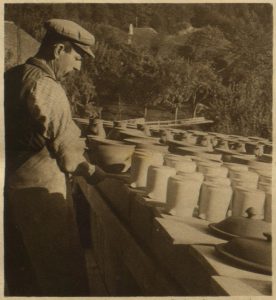

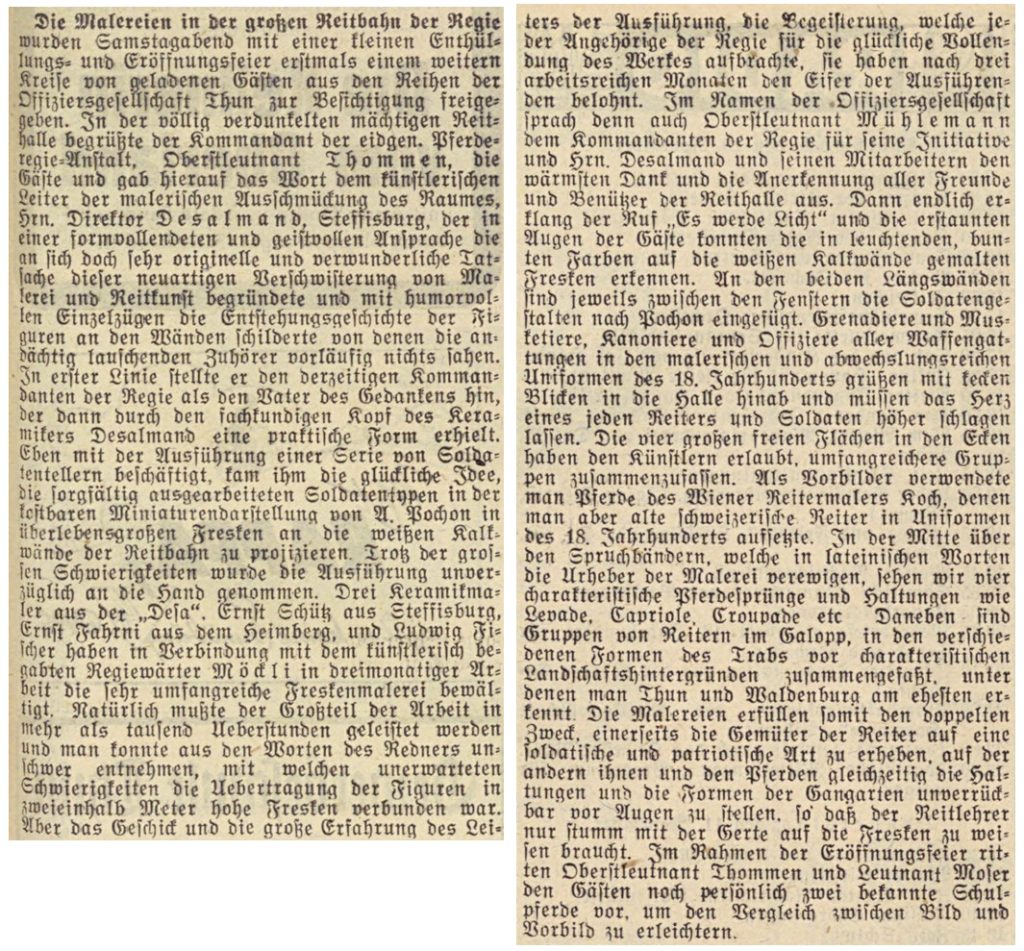

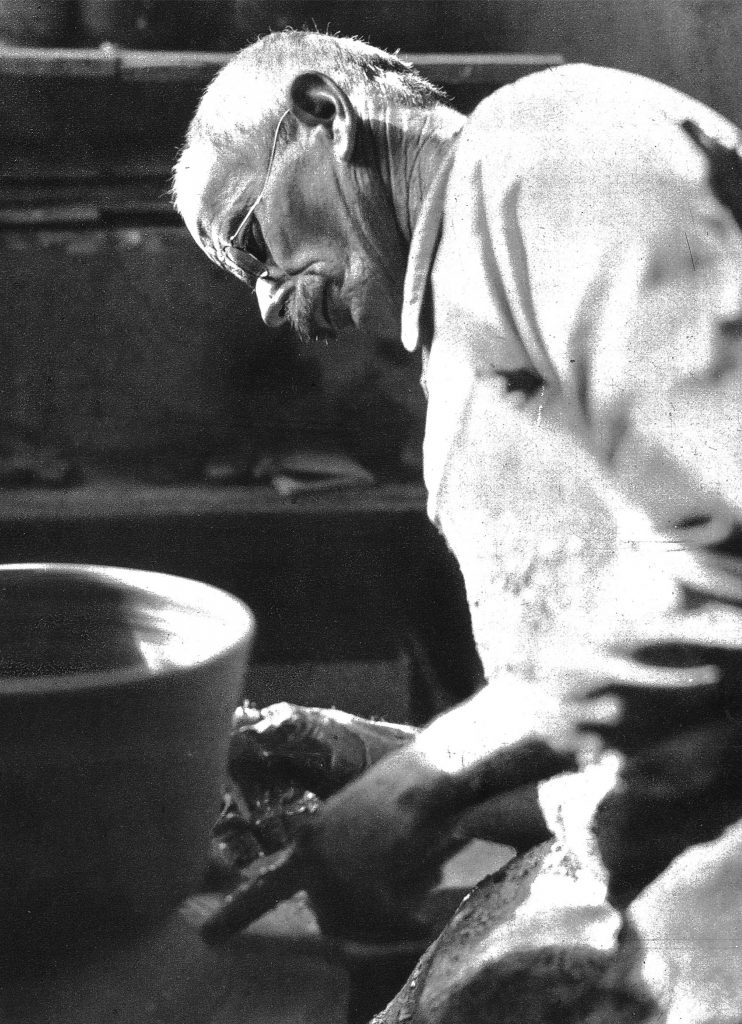

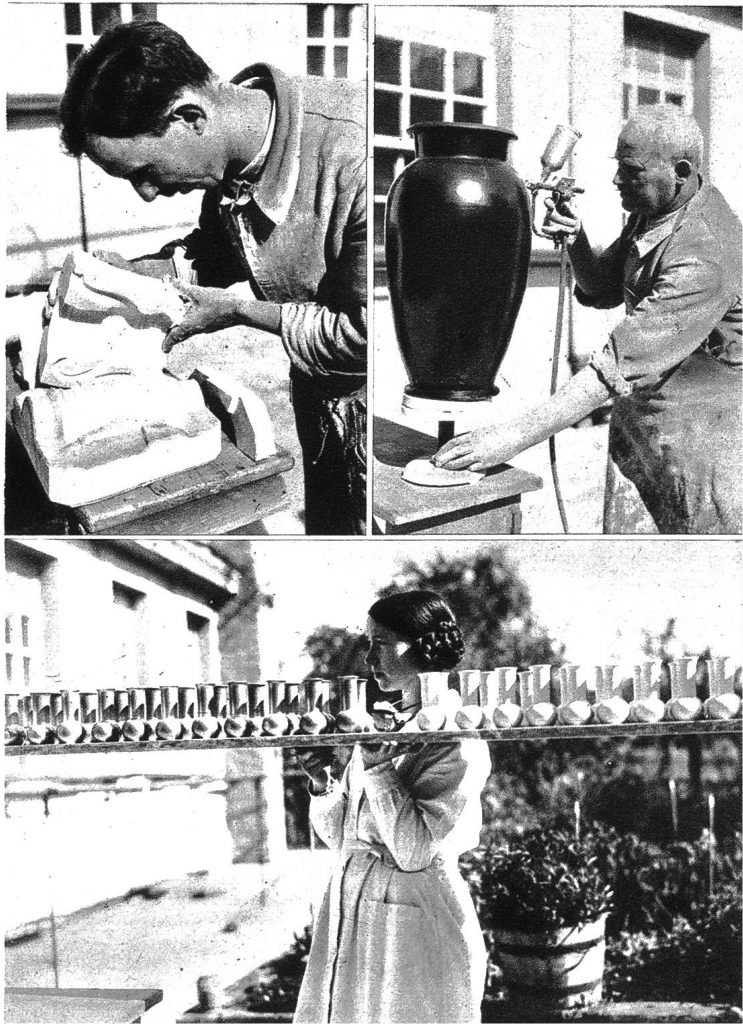

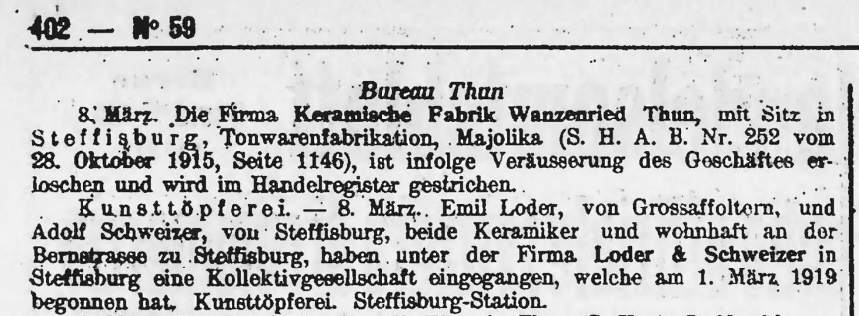

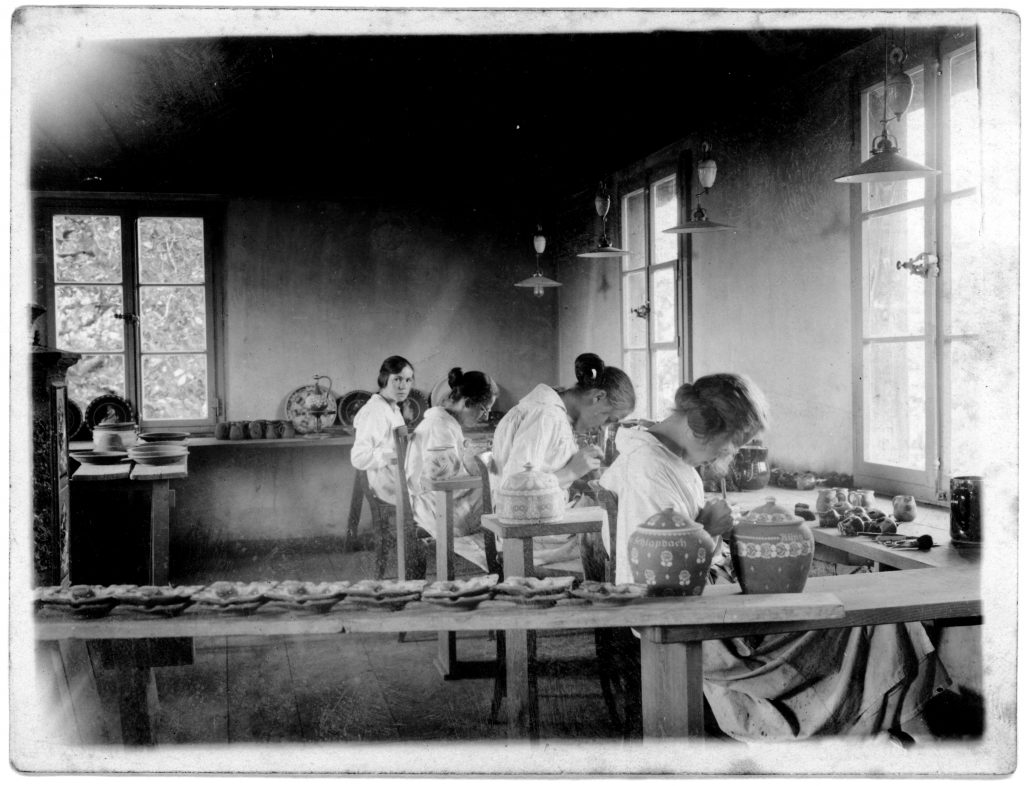

Im Zusammenhang mit Auseinandersetzungen um die Anlage eines Töpferofens in Steffisburg berichtete der Thuner Oberamtmann Steiger im Jahr 1819 an die bernische Landesökonomiekommission: Geschirr werde ausserhalb der Kirchgemeinde Steffisburg in Thun, Allmendingen, Jaberg, Diessbach bei Thun und in Langnau hergestellt. In der Kirchgemeinde Steffisburg befänden sich gegenwärtig 34 Brennöfen. Ein Meister halte gewöhnlich ein oder zwei Gesellen, zuweilen auch einen Lehrknaben und einen Handlanger. «Meistens werden zu Besorgung der Geschirr-Tröcknung nur Weibspersonen und Kinder gebraucht, zum Ausmahlen aber einzig nur Weibspersonen. Unter denen in der Gemeinde Steffisburg gegenwärtig in Arbeit stehenden Gesellen befinden sich 10 Landsfremde». Die Kosten für Holz, Materielles und Arbeitslohn würden auf 60 Franken für jeden Brand geschätzt. Nach Abzug der Auslagen könne je nach Geschirrsorte mit einem Gewinn von 40 bis 70 Franken gerechnet werden. Insgesamt habe die Fabrikation beträchtlich zugenommen. Aber nur ein sehr unbedeutender Teil der Ware würde im hiesigen Kanton abgesetzt, damit «das übrige dann in andere Cantone, nach Frankreich, Deutschland und Italien ausgeführt werden könne […]» (StAB B IV 15, Band XI, 45–46). Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die 1844 auch von Alexandre Brongniart bestätigte Tatsache, dass in Heimberg ausschliesslich Frauen für das Dekorieren der Keramik zuständig waren. Der Export, vor allem nach Frankreich und Italien, lässt sich momentan aufgrund publizierter archäologischer Funde noch nicht belegen.

1832 berichtete der Thuner Regierungsstatthalter über das Töpfereigewerbe in Heimberg und Umgebung: „Die Hafnerey ist bedeutend und es wird soviel ausgeführt, dass mehrere Partikularen schöne Häuser erbauen. Wöchentlich verreisen mehrere geladene Wägen nach der Stadt.“ (StAB A II 3401, S. 23, 6.12.1832, zitiert nach Frank 2000,766). 1834 teilte er mit, dass die Hafner sehr viele ausländische Gesellen angestellt hätten, die Hälfte der Gesellen aber Einheimische seien. Auf 55 einheimische Meister kämen fünf bis sechs fremde (StAB A II 3402, S. 13, 15.2.1834, zitiert nach Frank 2000, 766).

Für das Jahr 1836 berichtete Alexandre Brogniart (1844, 14) über mehr als 50 Töpfereien in der Region Heimberg-Steffisburg.

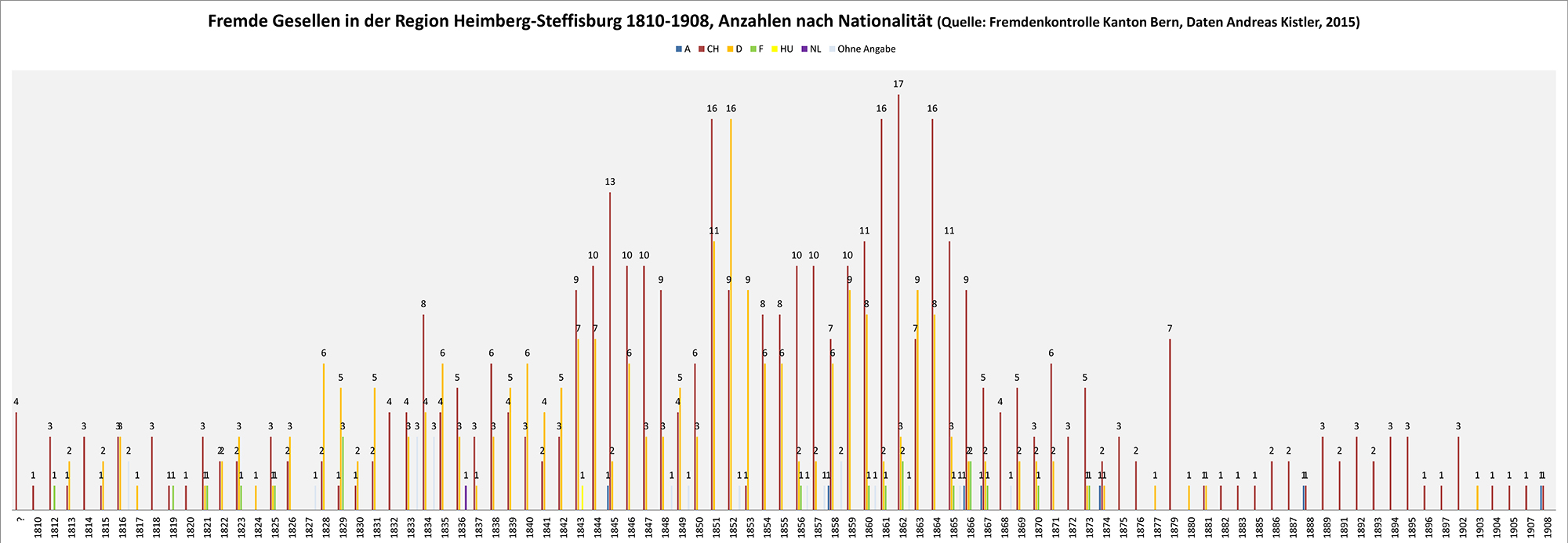

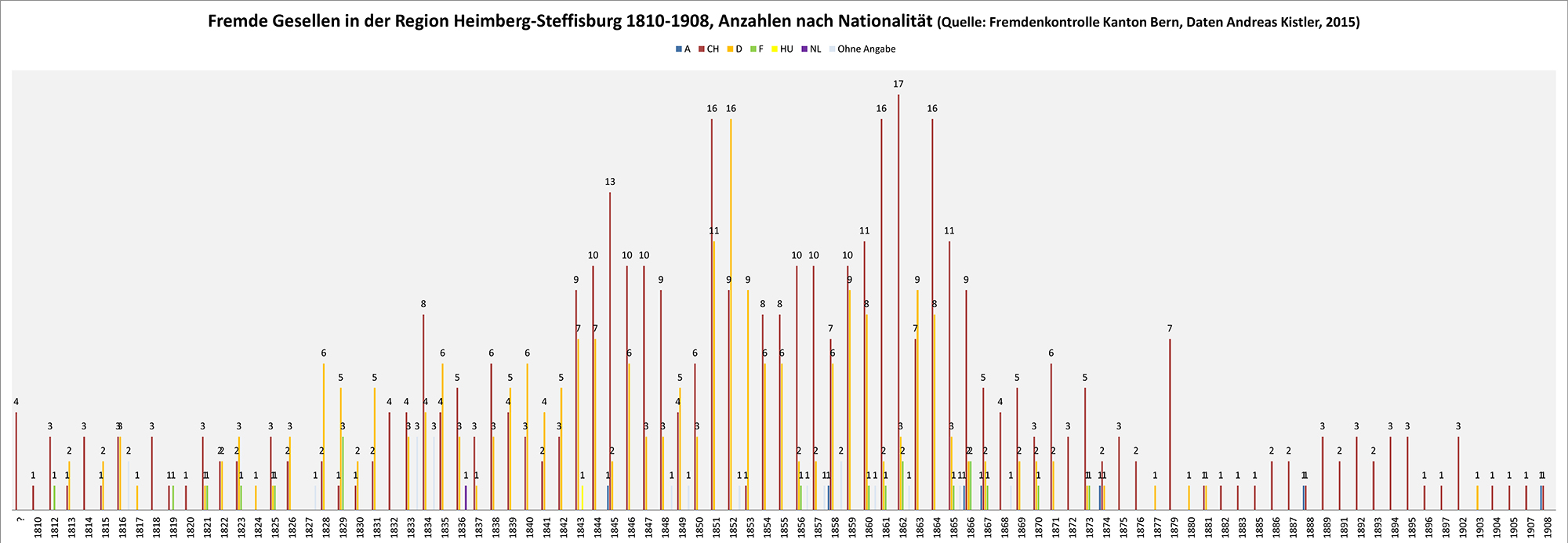

Der Zustrom schweizerischer, aber auch deutscher Gesellen nach Heimberg hielt nach 1800 unvermindert an. Zwischen 1810 und 1908 lassen sich in den beiden relevanten Amtsbezirken Thun und Konolfingen die Arbeitsmeldungen für 401 Gesellen aus der Schweiz (inkl. Kanton Bern), 229 aus Deutschland, 19 aus Frankreich (Elsass), 7 aus Österreich und einen aus den Niederlanden bzw. Ungarn nachweisen (StAB, Archivalien der Fremdenkontrolle). Unter den Gesellen aus Deutschland dominieren die aus Baden und Württemberg weit vor denen aus Bayern, Hessen, Nassau, Preussen oder Sachsen. Unter den schweizerischen Gesellen stammen viele aus den Kantonen Aargau (vor allem Rekingen), Basel (Läufelfingen), Luzern (Malters, Meggen), Sankt Gallen (Berneck und Orte im Umfeld-Altstätten, Au, Balgach, Eichberg, Lüchingen, Marbach sowie Rapperswil, St. Gallen), Schaffhausen (Beggingen, Neunkirch, Ober- und Unterhallau, Thayngen und Wilchingen), Thurgau (Berlingen, Steckborn), Waadt (Duillier, Poliez-Pittet) und Zürich (Bülach, Dällikon, Rafz, Schauenberg, Unterstammheim, Wädenswil und Zürich). Alle diese Gesellen nahmen die Kenntnis des «Heimberg Stils» (Dekortechnik und Motive) mit zurück in ihre Heimatgemeinden und sorgten auf diesem Wege für eine entsprechende Verbreitung.

Da die Unterlagen der ämterweise geführten Fremdenkontrolle wohl korrekt sind, so lassen sich entgegen bisherigen Zahlenangaben in der Literatur (Schwab 1921, 85; «80 Gesellen in den 1850er-Jahren») in keinem Jahr zwischen 1809 und 1908 in der Region Heimberg-Steffisburg mehr als 27 Gesellenanmeldungen nachweisen. Durchweg mehr als zehn Neuanmeldungen je Jahr charakterisieren offenbar die produktivsten Jahre des Heimberger Gewerbes zwischen 1843 und 1866. Nach diesem Zeitpunkt fallen die Zahlen unter zehn und schwanken zwischen 1880 und 1908 zwischen einem und drei Gesellen je Jahr. Die von Schwab mitgeteilten Streitigkeiten mit den deutschen Gesellen in den 1860er-Jahren (Schwab 1921, 81) finden eine klare Bestätigung in den festgehaltenen Neuanmeldungen. Wurden 1863 und 1864 noch neun bzw. acht deutsche Gesellen für die Region Heimberg verzeichnet, so fiel die Zahl 1865 auf drei, 1866 auf zwei, 1867 auf einen, und 1868 kam gar kein deutscher Geselle mehr. Zwischen 1869 und 1881 sind dann nur noch insgesamt elf deutsche Gesellen dokumentiert. Es darf dabei jedoch nicht übersehen werden, dass sich das Heimberger Gewerbe offenbar in dieser Zeit in einer grundsätzlichen Krise und Phase der Umstrukturierung befand, denn auch die Zahl der schweizerischen Gesellen war im selben Zeitraum stark rückläufig.

Liste der fremden Gesellen nach Alphabet (Daten Andreas Kistler nach Archivalien StAB)

Liste der fremden Gesellen nach Land, Kanton/Bundesland, Ort (Daten Andreas Kistler nach Archivalien StAB)

Liste der bernischen Hafner, bei denen fremde Gesellen gearbeitet haben (Daten Andreas Kistler nach Archivalien StAB)

Heimberger Vase des Gesellen Carl Traugott Lieberwirth aus Strehla in Sachsen (MKB VI-1432).

Unmittelbare keramische Nachweise für die Anwesenheit der Gesellen in Heimberg sind selten. Bislang gibt es eine signierte Heimberger Vase des Gesellen Carl Traugott Lieberwirth aus Strehla in Sachsen (MKB VI-1432). Dieser war 1829 für dreieinhalb Monate Geselle bei Hafner Christen Reusser in Kiesen (StAB Bez Konolfingen B 1434, 258). Das Bernische Historische Museum verwahrt ausserdem eine mit plastischen Blüten geschmückte Vase, die auf dem Boden einen eingeritzten Spruch und die Signatur des Herstellers trägt: «Nicht wie Rosen nicht wie Nelken, den die vergehn u. verwelken, Sonder wie das Feuerglühn, soll stets unsre Freundschaft blühn, Heinrich Notter» (BHM 6933).

Vase des Heinrich Notter aus Willisdorf im Kanton Thurgau als Hafnergeselle in Heimberg (BHM 6933).

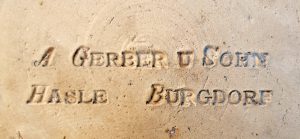

Heinrich Notter stammte aus Willisdorf im Kanton Thurgau und war zwischen Juni 1860 und September 1868 bei vier Hafnern in Heimberg in Stellung (StAB Bez. Thun Regstamt B 129). Möglicherweise brachte er diese Art des plastischen Dekors aus seiner Heimat in der Ostschweiz mit, denn in Steckborn lassen sich ähnliche Arbeiten für den Hafner Martin Guhl (1825–1892) nachweisen (Früh 2005, 518). Ein Johann Martin Guhl aus Steckborn (dieselbe Person?) war allerdings zwischen 1844 und 1849 als Geselle bei vier Hafnern in Hasle bei Burgdorf, Diessbach, Kiesen-Murachere und Kiesen tätig (StAB Bez Konolfingen B 1436). Er könnte die Dekorationsart also auch im Kanton Bern kennengelernt und nach Steckborn mitgenommen haben.

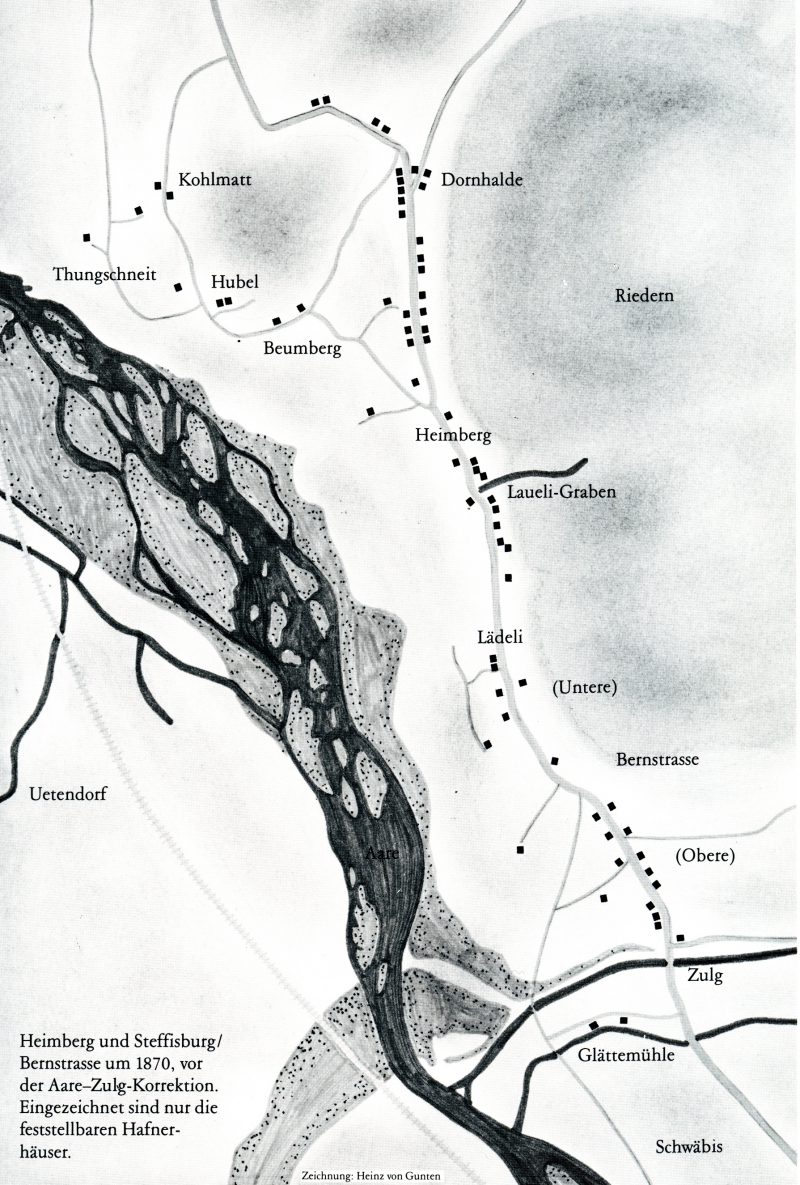

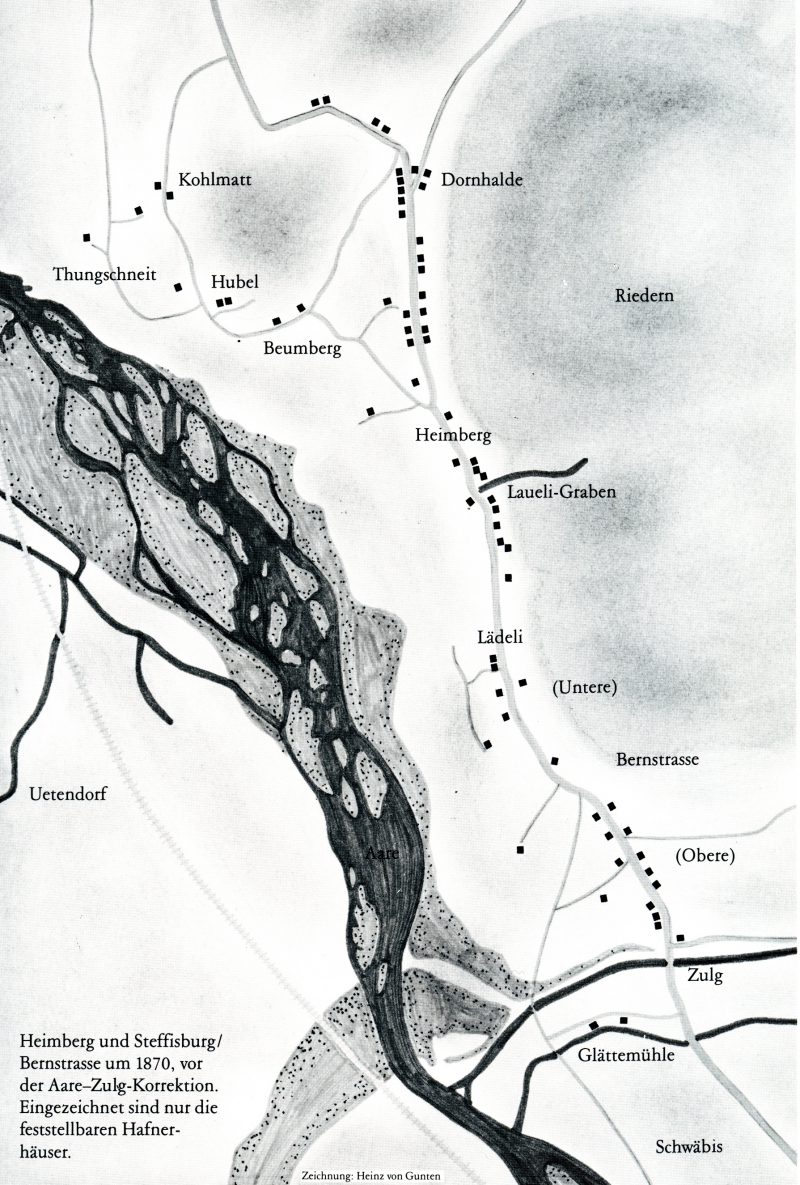

Verteilung der Hafnerhäuser in Heimberg (Buchs 1988, 11).

Exakte statistische Zahlen für die weitere Entwicklung des Töpferhandwerks in der Region Heimberg sind rar, jedoch scheinen in den Spitzenzeiten der Produktion (ca. 1820–1860) in der Region Heimberg/Steffisburg etwa 80 Töpfereien produziert zu haben (vgl. für Heimberg die obenstehende Kartierung der Hafnerhäuser; Buchs 1988, 11).

Im Jahr 1860 unterschrieben 70 Hafner eine Eingabe an die bernische Regierung, in der sie um eine Berücksichtigung der Hafnereiprodukte in den Zollverhandlungen mit Frankreich baten. Eine Ermässigung der französischen Einfuhrzölle sollte den Absatz dorthin ermöglichen (StAB BB IV 95).

1874 berichtete Architekt Merz aus Thun noch über «62 selbständige Töpfermeister, welche mit 53 Öfen arbeiten und 105 Gehülfen beschäftigen. Die Durchschnittsproduktion per Jahr beträgt per Meister circa Fr. 4000. Der Durchschnittsertrag netto circa Fr. 1500. Der ganze Umsatz somit circa Fr. 250.000. Der erzielte Reinertrag Fr. 93.000. In gewöhnlichen Zeiten, wie z.B. gegenwärtig, ist bedeutend mehr Nachfrage als fabriziert werden kann und würde sich dieselbe bei besserer Fabrikation jedenfalls noch steigern, wenn auch verhältnismässig die Preise erhöht werden müssten. Das Geschäft wird aber jetzt betrieben,, wie es eben schon der Grossvater betrieben hat, theilweise sogar ist selbes noch mehr zurückgegangen. Dieser Übelstand hat seinen Grund hauptsächlich darin, dass die Lehrlinge oder Junggesellen sich in keiner Weise weiter auszubilden suchen, meistentheils nicht in die Fremde gehen und somit auch zu keinem nennenswerthen Fortschritt kommen. Die Formen aller Geschirre, ihre Grundfarbe und Ausschmückung bleiben sich gleich, und das Fabrikat hat das althergebrachte unschöne Aussehen.» (Merz 1874, 23).

Die Eidgenössische Betriebszählung (Gewerbestatistik) von 1889 wies für Heimberg 41 Hafnereien und für Steffisburg 12 Hafnereien nach. Insgesamt lebten 217 Personen von der Töpferei (Gewerbestatistik 1889, zitiert nach Frank 2000, 767).

Die Einführung der sog. Tuner Majolika, einer intensiv verzierten Historismuskeramik vor allem für den sich entwickelnden Tourismusmarkt, führte etwa 1870 und verstärkt nach der Weltausstellung 1878 in Paris für wohl weniger als zehn innovative Betriebe zu guten Absätzen. Inwieweit auch einige der übrigen Hafner in die Produktion vor allem auch für die keramischen Grosshändler wie Schoch-Läderach eingebunden waren, entzieht sich unserer Kenntnis. Es ist jedoch klar, dass der überwiegende Teil der Werkstätten sich auch nach dem Ende der Thuner Majolika und dem Aufkommen von Jugendstil-Geschirr (zwischen etwa 1900 und 1905) nicht an der Produktion von moderner „Kunstkeramik“ beteiligte, sondern beim althergebrachten Gebrauchsgeschirr blieb. Wie dieses exakt aussah oder dekoriert wurde, entzieht sich mangels Museumssammlungen oder Ausgrabungen nahezu vollständig unserer Kenntnis.

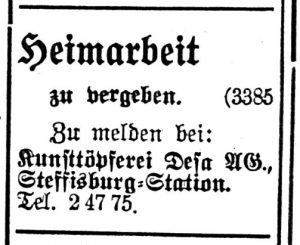

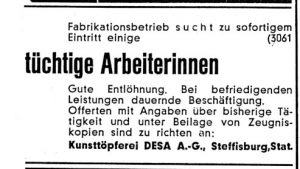

1908 erwähnte Oscar Blom, Direktor des Gewerbemuseums in Bern, noch 47 Betriebe in der Region (Blom 1908, 3, ohne namentliche Auflistung). Das Adress- Reise- und Reklamen-Taschenbuch für Thun und Berner Oberland aus dem Jahr 1908 verzeichnet folgende Hafner, von denen wir jedoch nicht sicher wissen, ob sie auch Geschirrkeramik produzierten:

Heimberg (19 Namensnennungen) Aebersold Johann; Aebersold Gottlieb; Amstutz Elisabeth Wwe.; Bieri Karl; Forster Johann; Gugger Chr.; Haueter Eduard; Hänni Friedrich; Jenni Robert; Kunz Fr.; Künzi Johann; Läderach Johann; Loder Bendicht; Portner Hermann; Reusser Jakob; Schädeli Fr.; Schenk Fritz; Schenk Rudolf; Tschanz Gottfried. Karl Schenk, der ebenfalls Keramik fertigte und signierte wird als Bienenzüchter und Weibel geführt. Gottfried Tschanz war zugleich Gemeindepräsident.

Interlaken (2 Namensnennungen) Ritschard Karl, Centralstrasse; Straubhaar G., Rugenparkstr.

Saanen (1 Namensnennung) Loosli Jak.

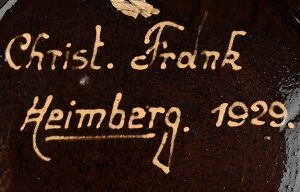

Steffisburg (12 Namensnennungen) Bieri Ed., Bernstrasse; Frank Fr., Bernstrasse; Frank Chr., Bernstrasse; Hermann Rud., Bernstrasse; Hänni Gottl., Bernstrasse; Hodel Karl, Bernstrasse; Loder Karl, Bernstrasse; Meyer Fr., Bernstrasse; Messerli Gottfr., Bernstrasse; Müller Kl., Bernstrasse; Tschanz Joh., Bernstrasse; Zürcher Ed., Bernstrasse. Die Firma der Witwe Wanzenried-Ingold firmiert unter „Majolikafabrik“.

Strättligen (2 Namensnennungen) Feiler Gottl., Allmendingen; Straubhaar, Buchholz.

Wimmis (1 Namensnennung) Loosli, Alfred

Zweisimmen (1 Namensnennung) Gobeli, Hans

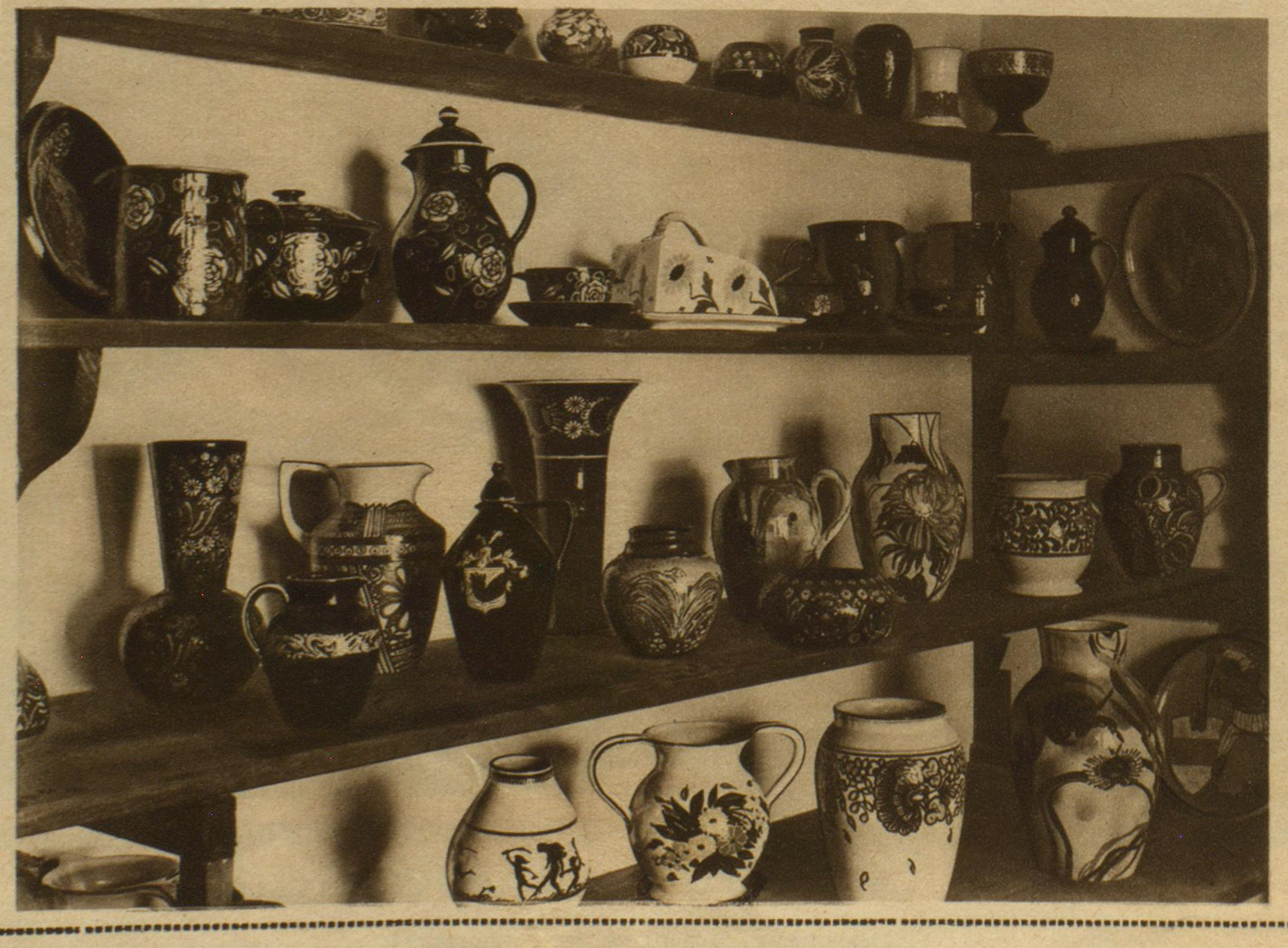

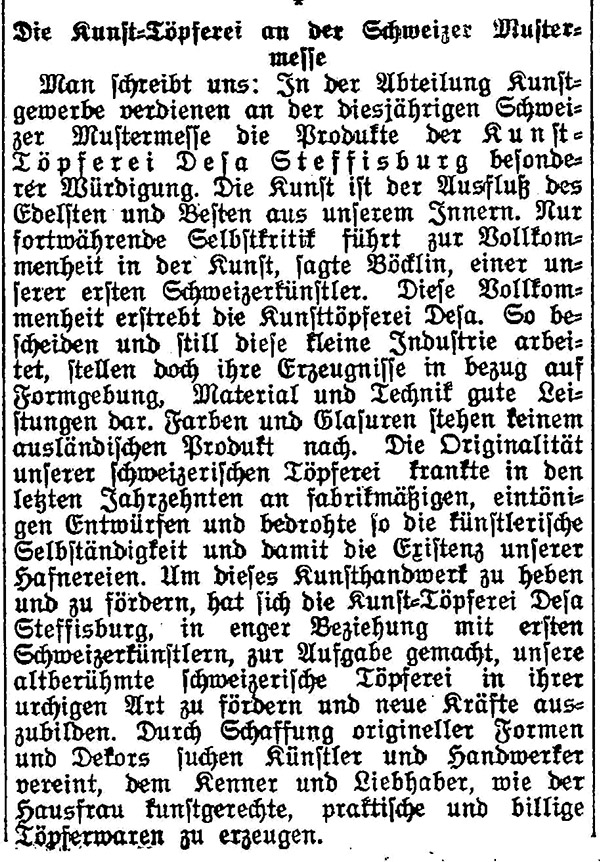

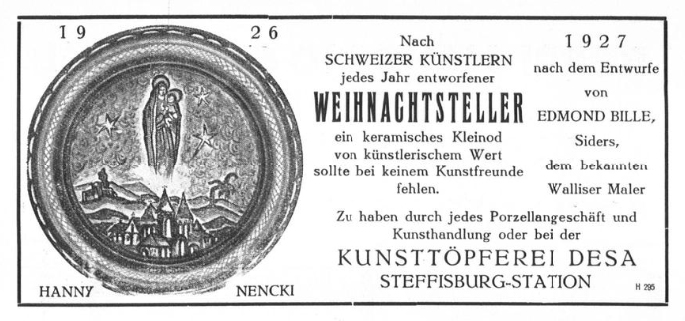

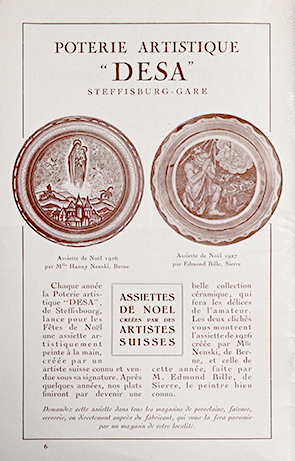

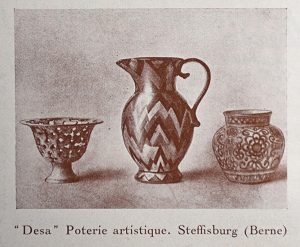

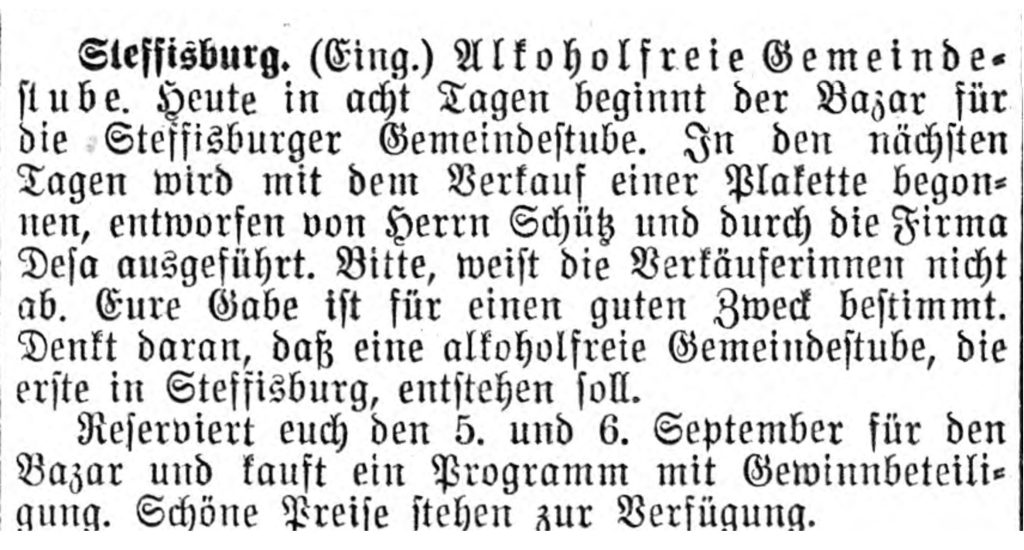

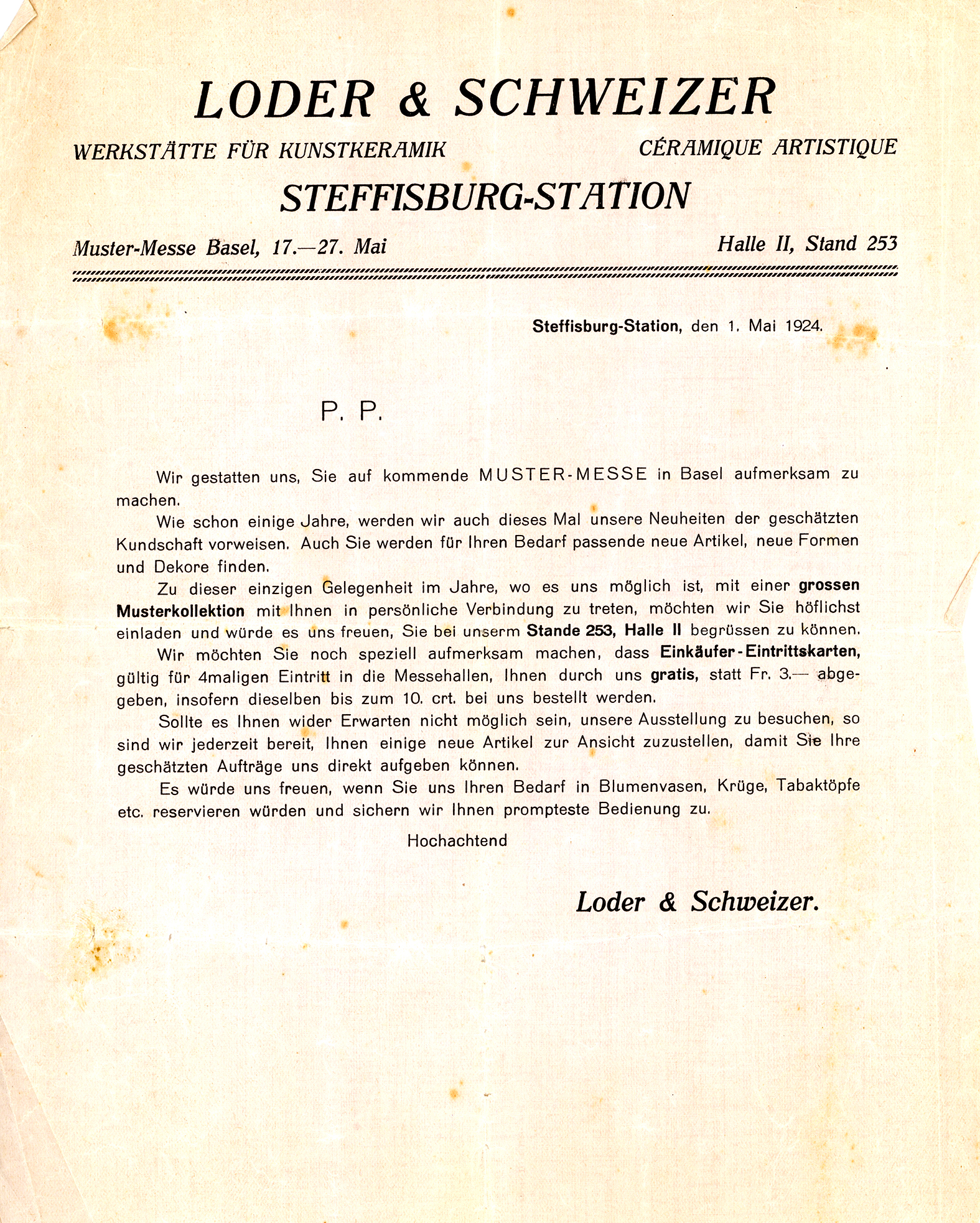

Bis in die 1920er-Jahre sank die Zahl auf etwa 20 Hersteller (Schwab 1921, 104, ohne Namensliste), die jetzt zunehmend Werkstattinhaber und Mitarbeiter hatten, die in einer der schweizerischen Keramikfachschulen oder Töpferschulen/Töpferkursen (Chavannes oder Bern, Steffisburg, Langnau) ausgebildet waren. Diese verstanden ihr Geschirrsortiment auch modischen Tendenzen, die z.B. über die 1917 gegründete Mustermesse in Basel verbreitet wurden, anzupassen.

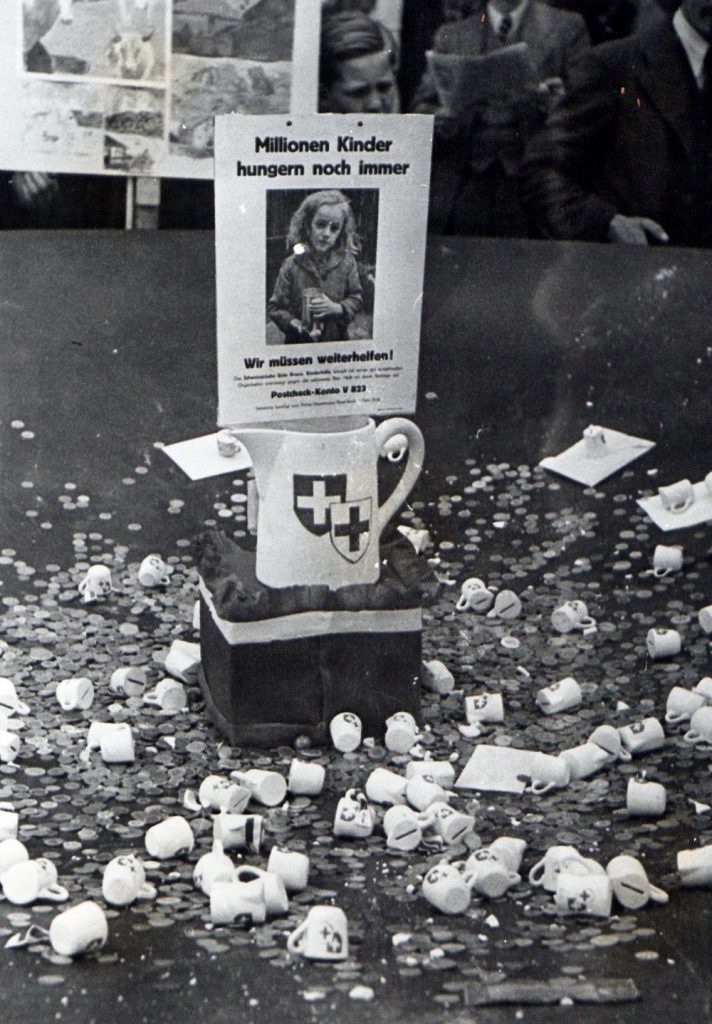

Die «Berner Bauernkeramik» firmiert beim Schweizerischen Bundesamt für Kultur heute unter «Lebendige Traditionen» und «Traditionelles Handwerk», obwohl in der Region nur noch wenige Hafnerwerkstätten arbeiten.

Keramik im «Heimberger Stil» – Keramik «Heimberger Art»

Alexandre Brongniart, Direktor der Porzellanmanufaktur in Sèvres, veröffentlichte 1844 eine kurze Beschreibung zu Heimberg und seiner Keramikproduktion:

«[…] sie haben die harte und entschiedene Farbgebung, welche für gewöhnlich die schweizerischen Ornamente charakterisiert. In diesem kleinen Distrikt von Heimberg, von Thun aus etwas mehr als einen Kilometer entfernt, an der Strasse nach Bern, gibt es mehr als 50 Töpfer. Die Tonmasse dieser Keramik setzt sich aus zwei Tonerden zusammen, welche der näheren Umgebung entstammen: die eine, rötliche, stammt aus Merlingen [korrekt Merligen am Thuner See; Boschetti-Maradi 2006, 19], die andere von Steffisburg im Heimberg; vor dem Brand weist diese Mischung eine rauchgraue Färbung auf; durch natürlich gemischte irdene Engoben, oder durch künstlich gemischte Engoben mit verschiedenen Metalloxyden, gibt man den Stücken verschiedene Farben, das Rot durch Ockererde, das Braun durch Mangan und das Weiss durch eine nicht eisenhaltige weisse Erde. Die rohen, gut getrockneten Stücke werden gewöhnlich mit diesen Engoben überzogen; auf diese irdenen Überzüge werden grobe, aber äusserst verschiedene Ornamente gelegt und zwar mit dem Absud der durch guthaftende Oxyde gefärbten Erden, so durch das Antimonium, das Kupfer, das Kobalt oder auch durch das Mangan. Diese Farben befinden sich in kleinen Behältern, welche Lampen gleichen, in deren Ausflussteil ein Federkiel gesteckt wurde; eine Frau malt mit der Farbe, welche durch den Ausfluss fliesst Punkte, Linien und andere Figuren mit welchen sie die Vase verzieren will: die Vielfalt der Ornamente, mit welchen die Töpfer ihre Stücke zu dekorieren wissen, mit diesen einfachen Mitteln, ist erstaunlich. Die Glasur besteht einfach aus Blei-Mennige, welche auf das rohe, gut getrocknete Stück aufgepudert wird. Die Tonmasse, die Engobe, die Ornamente und die Glasur werden zusammen gebrannt, in einem einzigen Arbeitsgang, in Öfen, welche die Form eines liegenden Zylinders aufweisen mit tiefer liegendem Feuerungsraum. Die Feuerung erfolgt mit Tannenholz […].» (Brongniart 1844, Bd. 2, 14–15 in der Übersetzung von Messerli Bolliger 1993, 149–150. Die zugehörigen Abbildungen erschienen in Brongniart/Riocreux 1845, Taf. 31,4.12.13).

Keramik aus Heimberg (Brongniart/Riocreux 1845, Taf. 31,4.12.13). Nr. 4 wurde vom Museum in Sevres aber schon 1817 in Thun gekauft, während Nr. 12 und 13 von Brongniart 1836 mitgebracht wurden.

Die in der Region Heimberg-Steffisburg hergestellte Keramik im «Heimberger Stil» ist sehr vielgestaltig. Sie wurde bis heute nicht umfassend typologisch gegliedert. Da sich die Region im 19. Jahrhundert bei den Irdenwaren zum stilistischen Marktführer entwickelte, der auch andere Töpfereiregionen des Kantons Bern und der übrigen Schweiz massgeblich beeinflusste, ist eine Entscheidung, wo das einzelne Keramikstück hergestellt wurde, kaum sicher zu treffen. Diesem Sachverhalt trägt die Bezeichnung Keramik «Heimberger Art» Rechnung. Die Herkunftsangabe «Heimberg-Steffisburg (Region)» ist daher sehr allgemein zu verstehen und bezieht ausdrücklich alle umliegenden Töpferorte im Kanton Bern mit ein (z. B. auch die Langnauer Produkte der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, vgl. Heege/Kistler 2017/2, 172-173). Auch die Herkunftsangabe «Berneck» ist als Hilfsbegriff zu verstehen, der sicher weitere Produktionsorte in der weiteren Region – u.a. Steckborn TG oder Töpferorte im österreichischen Bregenzer Wald? – mit umfasst. Unter der Ortsangabe «Berneck» ist Keramik «Heimberger Art» zusammengefasst, die sich überwiegend in ostschweizerischen Museen (Kantone Graubünden, Appenzell, Sankt Gallen, Thurgau) gefunden hat. Stilistisch kann sie nie sicher von der Keramik aus dem Kanton Bern abgegrenzt werden. Die Zuordnung erfolgt momentan, mangels besserer Grundlagen, eher nach dem «Bauchgefühl».

Frühe Heimberger „Platte/Rösti-Schüssel“ mit gerundetem Kragenrand aus dem Jahr 1783 (BHM 3189).

Zum Dekor- und Formenspektrum der Keramik «Heimberger Art» gehören ab etwa 1780 Gefässe mit schwarzer, roter oder später weisser Grundengobe (älteste datierte Stücke 1781: SNM LM-3509; SNM LM-18395, folgende Datierungen aus dem Jahr 1783: BHM 3189, MKW 219).

Oft unterscheiden sich die Innen- und Aussenseite eines Gefässes in ihrer Grundengobe (schwarz-rot, schwarz-weiss, rot-weiss, dunkelrot-orangerot), es gibt jedoch auch beidseitig rot oder beidseitig weiss bzw. beige engobierte Keramiken (Heege 2010, Abb. 67, 68-70, 73-79). Geschlossene Formen wie Kannen, Krüge, Töpfe oder Terrinen tragen auf der Innenseite immer eine weisse Grundengobe.

Region Heimberg-Steffisburg, Platte/Rösti-Platte mit gerundetem Kragenrand, datiert 1793 (MAG R 222).

Etwa zeitgleich mit der dunklen, schwarzbraunen Grundengobe setzte in der Region Heimberg eine zweite Produktionslinie ein, die durch eine kräftig rote bis rotbraune Grundengobe charakterisiert ist (z. B. MAG R 222). Das älteste datierte Stück dieser Serie ist ein Dragonerteller mit ungewöhnlich fassoniertem Rand aus dem Jahr 1784 (SNM LM-63935).

Die Keramik wird intensiv mit dem Malhorn verziert. Anschliessend können die bemalten Flächen mit dem «Kritzer» durch Einritzen weiter akzentuiert sein. Zusätzlich findet sich «Springfederdekor».

Platte/Rösti-Platte mit Malhorn- und Ritzdekor, sowie Springfederdekor auf der Wandung, um 1800/1810 (MAG 7609).

Typischer Heimberger Teller mit Töpferspruch „Ich bin der Vogel aller Ding, des Brot ich ess, des Lied ich sing“ (MAG R 220).

Teller und Schüsseln tragen häufiger «Töpfersprüche», die nur teilweise denen aus Langnau entsprechen, dafür aufgrund der Gesellenwanderungen aber eine eher internationale Komponente zeigen. Sie sind immer mit dem Malhorn gemalt und nicht wie in Langnau, geritzt. Eine Kombination von Malhorndekor mit «Borstenzugdekor» oder «Laufdekor» scheint in Heimberg unüblich zu sein. Wahrscheinlich fertigten dieselben Werkstätten auch einfarbig glasierte oder nur spritzdekorierte Ware sowie Keramik mit «Farbkörper in der Grundengobe». Zur Klärung der Frage, ob die Fehlbrände aus der Töpferei in Steffisburg «Grosses Höchhus» repräsentativ sind (auch «Schwämmeldekor» und «dendritischer Dekor»), bedürfte es weiterer Töpfereigrabungen in der Region.

Die sog. «Thuner Majolika» entwickelt sich in den 1870er-Jahren auf der stilistischen Basis der Keramik «Heimberger Art», die unter dem Einfluss der Keramikfachschulen und Zeichenklassen sowie des Jugendstils und des Art Deco zunehmend ihre typische Eigenart verlor. Abgrenzungen zwischen Keramik «Heimberger Art» und «Thuner Majolika» sind daher manchmal schwierig zu treffen, zumal Thuner Majolika sowohl von einzelnen Handwerksbetrieben als auch von Manufakturen bzw. kleinen Keramikfabriken wie der Manufaktur Wanzenried in Steffisburg hergestellt wurde.

Für die Keramik «Heimberger Art» sind ab 1780 Teller, Schüsseln und Platten mit gerundetem und nach 1800 solche mit scharfkantigem Kragenrand sehr charakteristisch. Häufig finden sich auch Terrinen mit Deckel und Henkeltöpfe (Milchtöpfe). Kaffeekannen und Tassen kommen regelmässig vor. Daneben finden sich als seltenere Formen Wandbrunnen, Handwaschbecken, Rasierbecken, Schreibgeschirre, Tabaktöpfe, Butterfässer, Teller mit Abtropfsieb, kalottenförmige Teller, Leuchter, Spardosen und Öllampen sowie Dosen. Vorratstöpfe mit Deckel (Schmalztöpfe) scheinen jedoch – zumindest in der bemalten Variante – eine grosse Seltenheit zu sein. Eine systematische Formenübersicht fehlt sowohl für die Museumsobjekte als auch für die archäologischen Bodenfunde.

Platte/Rösti-Platte mit scharfkantigem Kragenrand, etwa 1810/1820 (MAG R 242).

Vor allem die flachen Platten und Teller mit kantig-dreieckigem Kragenrand (wie MAG R 242) gelten in der volkskundlichen Literatur schon seit langem als typische Schweizer Produkte. Es wird angenommen, dass diese im Südschwarzwald und im südlichen Mittelfranken zusammen mit der schwarzen Grundengobe und der Randdekoration – S-förmige Malhornhaken – nachgeahmt wurden (Keramik «Heimberger Art»), nachdem wandernde Gesellen Form und Muster in der Region Heimberg-Steffisburg kennengelernt hatten (Groschopf 1937, 44; Spies 1964, 38, 39, 66; Bauer 1971, 51–52; Bauer/Wiegel 2004, 389). Auch eine umgedrehte Filiation Südschwarzwald–Heimberg wurde bereits angenommen (Meyer-Heisig 1955, 39–43), ist jedoch bislang aus süddeutscher Perspektive nicht hinreichend erforscht. Wann die Übernahme tatsächlich einsetzte, ist zur Zeit mangels gut datierter baden-württembergischer oder bayerischer Fundinventare unklar. In Schwäbisch Gmünd sind vor 1817 jedenfalls keine Platten oder Teller mit scharfkantigem Kragenrand belegt (Gross 1999). Bei einer Durchsicht der Literatur sowie zahlreicher schweizerischer Museumsbestände fällt auf, dass Schüsseln, Platten oder Teller mit scharfkantigem Kragenrand keine Aufnahme in die klassische Produktion von Bäriswil (vor 1821) und bis in die 1830er-Jahre auch nicht in die Produktion von Langnau fanden (Heege/Kistler/Thut 2011; Heege/Kistler 2017/2). Die Randform wurde also im 18. Jahrhundert nicht im bernischen Kerngebiet entwickelt. Und auch unter den ältesten datierten Platten oder Tellern mit schwarzer oder roter Grundengobe aus Heimberg finden sich ab 1781 und bis in die 1820er-Jahre hinein vor allem die auf der Oberseite gerundeten Kragenränder (vgl. z.B. MAG N 686, MAG R 195; MAG R 221; MAG R 213; MAG R 240; MAG R244; MAG R 219; MAG R 222; MAG R185; MAG R 239). Scharfkantige Kragenränder lassen sich museal erstmals für das Jahr 1813 und in der Folgezeit dann zunehmend nachweisen (FMST K114, BHM 5876, Heege 2010, Abb. 75). Ihre Dominanz unter den Funden von der bernischen Brunngasshalde (1787–1832) erstaunt daher nicht (Heege 2010, Abb. 67, 68, 70, 72, 74, 76 und 77). In archäologischen Zusammenhängen findet sich eine solche Randvariante ausgeprägt erstmals mit Farbkörpern in der Grundengobe unter den spätestens 1807 abgelagerten Funden aus der Alten Landvogtei in Riehen im Kanton Basel-Stadt. Dort befinden sich auch zwei weitere flache Schüsseln mit dieser Randform (Matteotti 1994, Kat. 77 und 78, 92). Diese Vorkommen scheinen die These von Meyer-Heisig zu stützen.

Gruppen der Keramik «Heimberger Art»

Die folgende Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da die Keramik im «Heimberger Stil» bzw. «Heimberger Art» bis heute nicht umfassend aufgearbeitet ist.

Keramik «Heimberger Art» mit schwarzer und roter Grundengobe, älteste Phase

Teller von 1792, Töpferspruch „Die Rosen schmöcken [riechen] lieblich die Knaben sind betriblich“ (MAG R 215).

Keramik mit schwarzer und roter Grundengobe und stilistischen Einflüssen aus der Region Schaffhausen bzw. dem südlichen Baden-Württemberg bildet die älteste Gruppe der Keramik Heimberger Art. Sie gehört in den Zeithorizont 1780 bis etwa 1820. Technologisch und farblich setzt sich diese Dekorart weiter fort bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, doch verändern sich die gemalten Motive (Heege/Kistler 2017/1, 378-411).

Keramik «Heimberger Art, schwarz und rot», scharfkantige Kragenränder, um 1840-1860 bzw. um 1865-1870 (MAG R 216 und R 234).

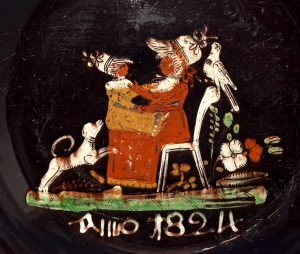

Keramik «Heimberg naiv»

Eine eigenständigere, lokale Dekor- und Motivgruppe lässt sich dann ab dem frühen 19. Jahrhundert greifen (vgl. z. B. MAG R 241; MAG 7312; MAG 16699; MAG R 212; MAG R194; MAG R217; MAG R 218; MAG R 223; MAG 971). Diese zeichnet sich durch naiv wirkende Darstellungen aus, bei denen oft kindlich verkleinerte Figuren in der Kleidung oder den Uniformen von Erwachsenen und bei Tätigkeiten von Erwachsenen gezeigt werden.

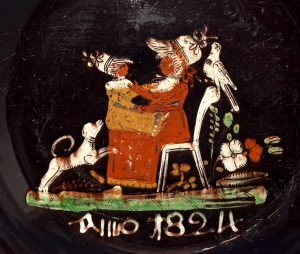

Die Kleidung gehört überwiegend zur nachrevolutionären Mode des Empire bzw. des Biedermeier, was bei den Frauen besonders gut am Schnitt der Kleider erkennbar ist. Diese Gruppe, hinter der sich vermutlich eine oder sehr wenige gleichartig arbeitende Heimberger Keramikmalerinnen und Werkstätten verbergen, setzt spätestens im Jahr 1808 mit der Darstellung eines Hafners und einer Keramikmalerin in der Werkstatt ein (BHM 7943). Das jüngste Stück dieser Serie datiert in das Jahr 1832 (MKB VI-2821). Möglicherweise gibt es eine zweite, ähnlich arbeitende und zeitlich anschliessende Keramikmalerin, deren Keramiken bis mindestens 1856 entstanden (z. B. BHM 8751; Heege 2010, Abb. 78; vgl. auch CREUX 1970, 130,5).

Keramik «Heimberger Art» mit Draperien

Vor allem Platten, Schüsseln, Teller und Terrinen mit Draperien bilden eine weitere grosse Dekorgruppe der Keramik «Heimberger Art». Diese Art des grossflächigen, randbegleitenden Dekors, der an textile Innenraumgestaltung erinnert, gehört zum Stil des Empire und des Biedermeier (vgl. MAG 12016; MAG AR 1999-97).

Leider ist fast keine dieser Platten datiert, sodass eine exaktere zeitliche Einordnung kaum möglich ist. Es gibt nur wenige chronologische Anhaltspunkte. Einzelne noch kurze, meist nur ein- oder zweibogige Draperien lassen sich 1802, 1815, 1817, 1820 und 1828 nachweisen (SNM LM-4816; MKB VI-5125; SNM HA-4250; NH-KL NH2000-025; MKB VI-977). Flächig angeordnete dreieckige Draperien zieren erstmals Tellerränder in den Jahren 1817 und 1819 (SNM HA-4250; MKB VI-3932). Es verwundert daher nicht, dass sich ähnliche Motive auch unter dem vor 1832 abgelagerten Stadtmüll aus der Berner Brunngasshalde befinden (Heege 2010, Abb. 74). Draperien der vorliegenden Art finden sich allerdings mit einem Beispiel auch bei einer 1867 datierten Platte (SMT 5186) und an einem 1864 datierten Kachelofen, der in der Werkstatt von Hafner Johann Künzi in Heimberg als Ofen zur Geschirrtrocknung verwendet wurde (Buchs 1970). Die weitere Entwicklung des Dekors führte schliesslich in der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu den fast flächigen Dekoren des «Chrutmusters» der «Thuner Majolika» (Blaettler/Ducret/Schnyder 2013, Taf. 73,1).

Keramik «Heimberger Art» mit weisser Grundengobe sowie Ritz- und Malhorndekor

Neben der Keramik mit schwarzer und roter Grundengobe entwickelte sich in der Region Heimberg-Steffisburg ab dem frühen 19. Jahrhundert eine dritte Produktionsserie mit weisser Grundengobe in Kombination mit Ritz- und Malhorndekor (z.B. MAG 7610, MAG N 30, MAG 4638, MAG 7608, MAG 4640, MAG R 165, MAG AR 2025-383, MAG 16697; Heege/Kistler 2017a, Kat. 145-152). Dabei wurde, wie bei der Keramik aus «Langnau», der Umriss von Blüten und Blättchen, aber auch von Figuren, Wappen und Draperien zunächst eingeritzt und dann mit dem Malhörnchen ausgefüllt. Teile der Motive können auch nur mit dem Malhörnchen gemalt sein. Diese Produktionsserie kommt auch mit schwarz bzw. rot engobierter Fahne und weissem Spiegel (wie MAG 14093) bzw. schwarzem oder rotem Spiegel bei weisser Fahne vor. Die Rückseite kann ebenfalls rot engobiert sein. Die ganze Serie ist unzureichend datiert.

Keramik „Heimberger Art“ (MAG 7610 und 14093).

Sollten die eingeritzten oder aufgemalten Datierungen auf den Keramikobjekten stimmen, so findet sich die beschriebene Technik zum ersten Mal im Spiegel eines 1805 datierten Tellers (SST 06773). Es folgen zwei 1813 und 1829 datierte Rasierbecken (RML A78; Privatbesitz), eine 1814 datierte Kaffeekanne auf Pokalfuss (MKB VI-2881), eine 1819 datierte Platte (HMTG T225), ein 1820 datierter Teller (SST 569), eine 1827 datierte Kaffeekanne (MKW 229), eine 1829 datierbare Vase des sächsischen Hafnergesellen Carl Traugott Lieberwirth (MKB VI-1432) und eine 1830 datierte Kaffeetasse mit Untertasse (BHM 8424; Heege 2010, Abb. 69). Die Stiftung Schloss Thun verwahrt darüber hinaus einen 1831 datierten Nidlenapf (SST 11132) und einen 1831 datierten Teller, auf dem sogar der Herstellungsort «Heimberg» angegeben ist (SST 12680). Diese Daten werden durch archäologische Bodenfunde gestützt. Keramik dieser Art gelangte in Wimmis, Kanton Bern, zwischen 1820 und 1836 in den Boden (ADB, FpNr. 340.013.2011.01) und wurde vor 1832 auch in der Stadtmüllschüttung der Berner Brunngasshalde abgelagert (Heege 2010, Abb. 68,2). Die Dekorentwicklung dieser Gruppe reicht jedoch über diesen Zeitraum hinaus, vermutlich bis in die Zeit um 1850/60 und repräsentiert also wohl die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts mit einem Schwerpunkt in der Zeit 1820–1840.

Die Verbindung zu Heimberg als möglicher Herstellungsregion ergibt sich nicht nur durch die von Carl Traugott Lieberwirth beim Hafner Christen Reusser in Kiesen gefertigte Vase (MKB VI-1432) und den Teller aus dem Schlossmuseum Thun (SST 12680), sondern auch durch die wenigen Exemplare, die aufgrund der Motive der «naiv» verzierenden Heimberger Werkstatt zugeordnet werden können. Auch auf weisser Grundengobe finden sich kleine Dragoner und sonstige Kinder in der Kleidung Erwachsener (ZHdK-KGS 01100; MKB VI-2217; SNM HA-4255, LM-45843). Bei der Frauenkleidung handelt es sich durchweg um unter der Brust geraffte Kleider, wie man sie entsprechend der französischen Mode in der Schweiz der Helvetik, der Mediationszeit und der Restauration, d. h. bis in die 1830er Jahre, erwarten kann. Das bernische Kantonswappen (MAG 7610, MAG 7608) war bei dieser Geschirrserie sehr beliebt. Es findet sich nicht nur bei der 1830 datierten Tasse (BHM 8424; Heege 2010, Abb. 69), sondern auch bei weiteren Tellern (BHM 12549, BHM 12580; MKB VI-2216), Rasierbecken (RML A80; BHM 2594, BHM 21232) und sogar bei einer Kaffeekanne (MAG 4638).

Keramik «Heimberger Art» mit blauer Malhornfarbe

Die Verwendung blauer Malhornfarbe setzt bei der Keramik «Heimberger Art» zaghaft Ende der 1820er-Jahre ein (MKB VI-1432) und nimmt ab diesem Zeitpunkt stark an Beliebtheit zu. Fünf Teller und Platten mit weisser Grundengobe aus dem MAG sind durch die Verwendung dieser blauen, meist stärker verlaufenen Malhornfarbe stilistisch miteinander verbunden (MAG 7608, MAG 4640, MAG R165, MAG AR 2015-383; MAG 16697, vgl. auch MAG R 216, MAG 14093).

MAG 7608 und MAG 4640 verbindet zusätzlich die Dekoration der Fahne mit einer Bordüre, die aus kugeligen oder rosettenförmigen Blüten, grünen runden Blättchen und begleitenden dunkelbraunen Pünktchenlinien besteht. MAG 4640 und MAG R 165 sind ferner durch die schon beschriebenen Draperiemotive miteinander verwandt (vgl. Heege/Kistler 2017a, Kat. 148-152). Die beschriebene Bordüre aus Blüten und Blättchen entwickelt sich ab den 1820er-Jahren. Jedoch scheinen in einer Frühphase zunächst noch die begleitenden dunkelbraunen Pünktchenlinien zu fehlen. Beleg hierfür ist eine 1836 datierte Kaffeekanne aus dem Fitzwilliam Museum in Cambridge (FWMC C.1910-1928). Vollständig findet sich die Bordüre auf zwei 1837 und 1838 datierten Tellern (SNM LM-010321; MAHN AA-1462) sowie auf einer 1842 datierten Feldflasche (MKB VI-10765). Die wenigen datierten Parallelen reichen dann über 1848 (Privatbesitz; Albert Anker Haus in Ins), 1853 (BHM 5874; MKB VI-1765), 1857 (BHM 6937), 1858 (MTrub 677), 1863 (SMT 4896) und 1864 (MAHN AA-2023) bis 1871 (MKB-1423).

Keramik «Heimberger Art», nur mit Malhorndekor und stark verlaufenem blauem Malhorndekor

Keramik «Heimberger Art», die nur noch mit dem Malhorn verziert und nicht mehr zusätzlich geritzt wurde (vgl. MAG 14205, MAG R 152), scheint eine Reduktionsform bzw. jüngere Entwicklungsstufe zu repräsentieren.

In der Regel wurden verschiedene Malhornfarben miteinander kombiniert. Blau ist dabei – oft stark verlaufen – entweder die Hauptfarbe oder zumindest eine wichtige Teilfarbe. Mehrfarbige Malhornmalerei mit blauem Anteil lässt sich erstmalig bei einem 1862 datierten Rasierbecken nachweisen (Privatbesitz Cham). Weitere datierte Stücke sind selten. Dabei handelt es sich u. a. um eine 1869 datierte Terrine (RSB IV-924), zwei Teller mit Abtropfsieb von 1874 (SNM LM-011799, SNM LM-017871) und zwei Rasierbecken von 1874 und 1877 (Augustinermuseum, Freiburg i. Br. 2008/041; MBS 1920.129). Zu dieser Gruppe gehören u. a. auch weitere Stücke, die mit dem bernischen Kantonswappen bemalt sind, so eine kleine Terrine (MKW 265), Kaffee- und Untertassen (SMT 4898) und ein Milchtopf (SMT 4904).

Nur mit kobaltblauer Bemalung und dunkelbrauner Beschriftung versehene Objekte lassen sich erstmals gesichert ab 1854 nachweisen (Privatbesitz Schweiz).

Dieser Stil, auch in Kombination mit mehrfarbigem Malhorndekor, wird in der Literatur aufgrund eines signierten Rasierbeckens (SMT 649) gerne einer einzigen Werkstatt, d. h. dem Hafner David Andres in Heimberg (1810–1873; Buchs 1988, 94), zugeschrieben (Wyss 1966, 40; Messerli-Bolliger 1991, 47–48; Roth-Rubi/Schnyder/Egger/Fehr 2000, 6–10; Boschetti-Maradi 2007, 58–59).

Jedoch ist dies aufgrund vorkommender Objektdatierungen (bis 1884, also mehr als 11 Jahre nach David Anderes Tod!) so wenig stichhaltig, wie die ausschliessliche Zuweisung zur Werkstatt Loosli in Wimmis durch Fernand Schwab (Schwab 1921, 106 Anm. 72). Es ist in keinster Weise gesichert, dass in Heimberg nur eine einzige Töpferei blau bemaltes Geschirr produzierte. So stellte z. B. Hafnermeister Christian Matthys in Heimberg in der Dornhalde 1872 sehr ähnliche Keramik her (MKB VI-3919).

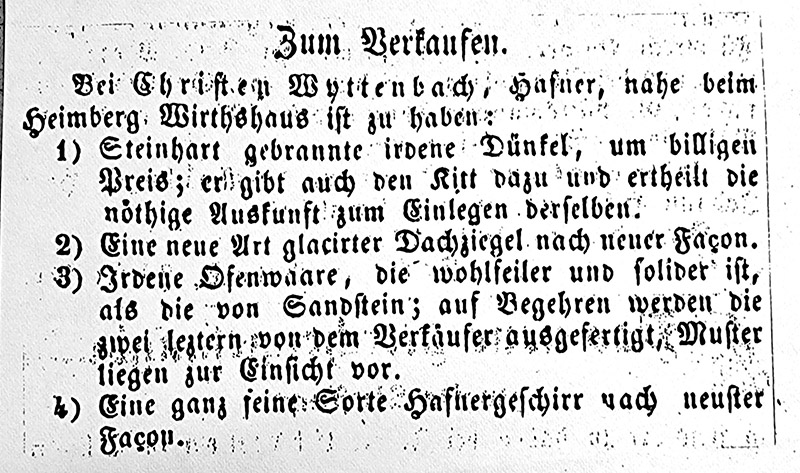

Auch aus einer Töpferei im benachbarten Steffisburg liegen auf weisser Grundengobe partiell blau dekorierte Gefässfragmente der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor (Heege 2012, Abb. 12; spätestens ab 1855 befand sich anstelle einer Töpferei eine Bäckerei im Höchhus in Steffisburg). Und für Langnau lässt sich ab 1840 (Heege/Kistler 2017/2, 117 Abb. 138) und vor allem nach der Mitte des 19. Jahrhunderts ebenfalls eine intensive Verwendung blauer, verlaufender Malhornfarbe belegen (Heege/Kistler 2017/2, 173).

Keramik «Heimberger Art» – Neorenaissance

Die optische Wirkung der kleinen Dose MAG R 179 wird ganz wesentlich durch die Lorbeergirlanden und die dazwischen angebrachten Masken im Stil der Neorenaissance bestimmt. Diese Ausprägung des Historismus, die gekennzeichnet wird von einem bewussten Rückgriff auf Stilformen der Renaissance, entwickelte sich nach 1830 ausgehend von Frankreich (Stil des «Bürgerkönigs» Louis-Philippe) mit unterschiedlichen nationalen Ausprägungen in ganz Europa. Dabei handelt es sich sowohl um einen Stil der Architektur und der Innenarchitektur als auch des Kunsthandwerks, des Möbelbaus und der Keramik. Die Neorenaissance hatte ihre grösste Wirkung zwischen 1870 und 1885; in dieser Zeit galten ihre Formen als vorbildlich. Zu dieser Dose gibt es in den Museen der Schweiz und im Fitzwilliam Museum in Cambridge insgesamt sechs Vergleichsstücke, die alle undatiert sind (FWMC C.1944-1928; ZHdK-KGS 01972; MAHN AA 1198, MAHN AA 2056). In zwei Fällen tragen sie blauen statt grünen Malhorndekor (RSB O-5361; SNM LM-010327). Weitere Keramiktypen mit vergleichbaren Auflagen sind unbekannt. Unklar ist der Herstellungsort. Für die Region Heimberg-Steffisburg sprechen allein das regelhafte Vorkommen dunkelbrauner Pünktchenlinien und die wenigen relevanten Angaben zur Herkunft in den Museumsinventaren. Die Dose aus dem Fitzwilliam Museum wurde 1894 beim Antiquitätenhändler Samuel Born-Straub bzw. seiner Tochter Margarethe in Thun erworben. Die beiden wie neu wirkenden Dosen aus dem Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel gelangten bereits 1887 aus der bernischen Sammlung von Edouard de Reynier in das Museum. Anhaltspunkte für eine Datierung fehlen. Nach dem ältesten Eingangsdatum in einem der Museumsinventare müssten die Dosen vor 1881 entstanden sein, denn in diesem Jahr kaufte das damalige Museum für Gestaltung Zürich seine Dose (ZHdK-KGS 01972) bei einem Händler in Schaffhausen. Wenn in den 1870er-Jahren der Stil der Neorenaissance topmodern war, so ist zu fragen, woher der oder die produzierenden Heimberger Hafner ihre Anregungen erhalten haben? In diesem Zusammenhang ist möglicherweise auf den umtriebigen und heute wegen Antiquitätenfälschungen stark umstrittenen Pariser Händler Eugène Boban (1834–1908; Riviale 2001) zu verweisen, der in den 1860er-Jahren die Heimberger Hafner Wyttenbach und Küenzi dazu veranlasste, nach Zeichnungen «Luxusgeschirr» zu fertigen (Huber 1906, 278).

Keramik «Heimberger Art» – Weisse Grundengobe über schwarzbrauner Grundengobe

Ein Teller aus dem MAG (MAG R 188) gehört zu einer grösseren Motivgruppe, die mit datierten Exemplaren 1849/1850 einsetzt (Privatbesitz und SNM LM-010323) und bis mindestens 1871 produziert wurde (MKB VI-15780).

Die Tellersprüche können dabei wie im vorliegenden Fall in einem halbkreisförmigen Spruchband oder in einem runden Zentralkreis angeordnet sein (MAHN AA1232; MAHN AA1457; HMO 8357). Was diese Gruppe so besonders macht, ist die Tatsache, dass für den Dekor zwei Grundengoben – schwarzbraun und weiss – übereinandergelegt wurden. Da der Ritzdekor jedoch durch die weisse Grundengobe nur bis in die schwarze Grundengobe reicht, erscheinen die Ritzlinien nach dem Glasieren dunkel bis schwarz. Gelegentlich löst die Bleiglasur die schwarze Grundengobe auch an, die dann an den Kanten der Ritzlinien schlierig braun verfliesst. Der Ritzdekor der Langnauer Keramik und sonstiger ritzverzierter Keramik der Deutschschweiz reicht dagegen immer bis auf den Scherben, sodass sein Erscheinungsbild unter der Glasur rot bis rotbraun ist.

In der Literatur finden sich quasi keine Hinweise auf diese besondere Dekorationstechnik. Karl Huber, der Thuner Stadtarchivar, erwähnt sie zwar als Einziger in seiner 1906 erschienenen Hafnereigeschichte von Heimberg (Huber 1906, 278), weiss jedoch kein Datum für einen Produktionsbeginn anzugeben. Das früheste Auftreten dieser Dekortechnik reicht bis in die 1830er-Jahre zurück. Das Schweizerische Nationalmuseum verwahrt einen 1837 datierten Teller (SNM LM-010321), den man beim ersten Ansehen für jünger halten würde.

Das eingeritzte Datum wird allerdings gestützt durch einen gleichartigen, ebenfalls 1837 datierten Tellerboden und einen 1838 datierten Teller aus dem Musée d’art et d’histoire in Neuchâtel (MAHN AA 2164; MAHN AA 1462). Im selben Jahr findet sich die Technik auch bei zwei identischen Terrinen «Heimberger Art» (Privatbesitz; MKB VI-1783). Ab etwa 1840 müssen wir offenbar mit zahlreichen herstellenden Betrieben rechnen, berücksichtigt man die Vielfalt an Dekoren und Gestaltungen (vgl. auch MAG 14206; MAHN AA 1453; MAHN AA 2184; MAHN AA 3276; MAHN AA 1233; MAHN AA 2042; MAHN AA 2023; MAHN AA 1430; MAHN AA 1455; MAHN AA 1456; MAHN AA 1431; MAHN AA 1232; 1457). Dabei kommen auch nur geritzte und nicht zusätzlich ausgemalte Motive datiert zwischen 1843 und 1877 vor (MAHN AA 1453; fast identisch: RSB IV-599).

Für eine 1875 datierte Tortenplatte ist als Keramikmalerin eine Frau Imhof, geb. Frank, aus Heimberg überliefert (FWMC C.1950-1928). Es verwundert daher nicht, wenn sich dieselbe Technik auch im Kontext der jüngeren Thuner Majolika findet (Huber 1906, 279; MAHN AA 1764; MAHN AA 1989-60; MAHN AA 1416; MAHN AA 1417; MHLCF No 6). Heimberg blieb jedoch nicht der einzige Produktionsort. Im Zusammenhang mit den Arbeiten des Steckborner Hafners Martin Labhardt in der Werkstatt von Peter Herrmann (1809–1871) in Langnau lässt sich die Produktion vergleichbar verzierter Keramiken zumindest für das Jahr 1853 sicher belegen (MAHN AA 2055; Heege/Kistler 2017b, 381–386).

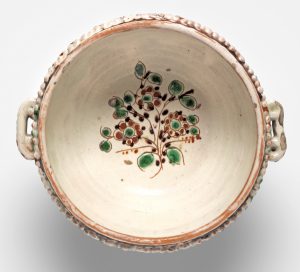

Perldekor

Zur Keramik «Heimberger Art» gehört auch der sog. «Perldekor». Die Frage nach Ursprung, Datierung und Entwicklung dieser Gruppe der Keramik «Heimberger Art» und ihrer Verbindungen zur Keramik aus Langnau (siehe Stichwort «Perldekor»), ist nur in Ansätzen beantwortbar. Dies liegt unter anderem daran, dass es bislang keine Bodenfunde von Gefässen mit Perldekor in irgendeinem archäologischen Fundkomplex des 19. Jahrhunderts im Kanton Bern gibt. Auch unter den Produktionsabfällen von Steffisburg, Höchhus (Baeriswyl 2008) oder Langnau, Sonnweg 1 (Heege/Kistler 2017/2, 154–183) fehlt der Dekor.

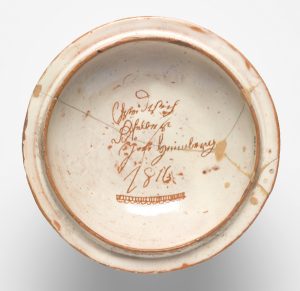

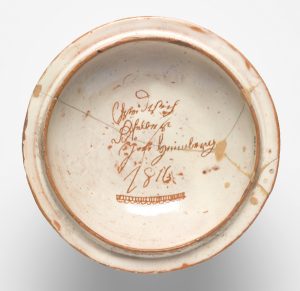

Dose mit Perldekor aus dem Jahr 1816 (MAG R 178), hergestellt vom Hafner Friedrich Gfeller in Oppligen «beir Rotachen Brügg».

Von daher ist eine Dose aus dem Jahr 1816 (MAG R 178) ein herausragendes Objekt. Sie nennt nicht nur ein Datum, sondern gleichzeitig auch noch den Namen des Hafners Friedrich Gfeller und als potenziellen Herkunftsort «ÿm Heimberg». Der Hafner lässt sich bislang ein einziges Mal im Jahr 1829 nachweisen. Zu diesem Zeitpunkt wohnte er in Oppligen «beir Rotachen Brügg», also in unmittelbarer Nachbarschaft von Heimberg. Dort hatte zwischen 1827 und 1829 auch ein Hans Gfeller seine Hafnerwerkstatt (StAB Bez Konolfingen B 1434). Die aus dieser Lokalisierung resultierende Zuweisung des Perldekors zur Region Heimberg-Steffisburg deckt sich mit den Angaben von Karl Huber, dem Stadtarchivar von Thun. Dieser äusserte sich 1906 zur Geschichte der Heimberger Hafnerei im «Illustrierten Fremdenblatt Thun und Umgebung» u. a. folgendermassen: «Im Anfang des 19. Jahrhunderts begann im Heimberg ein neues Leben. Eine neue, eigenartige Dekorationsweise wurde eingeführt: Kleine Kügelchen wurden in Reihen, Bögen oder andern Gruppen aufgeklebt. Als Farben figurierten auf dem grünlich-weissen Aufguss Smaragdgrün, Ziegelrot und ein sattes Gelb, zuweilen ein Braun […]» (Huber 1906, 278).

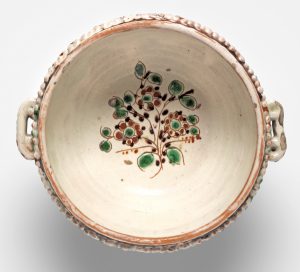

Perldekor ist unter der Keramik «Heimberger Art» museal umfangreich überliefert und findet sich bei beidseitig weiss engobierten Dosen, Terrinen, Spardosen, Vasen, Milch- und Kaffeekannen. Diese datieren vermutlich alle in das erste und zweite Drittel des 19. Jahrhunderts (MAG R 178, MAG 16698, MAG AR 2015-364, MAG N 850, MAG AR 2015-366, MAG N 196). Die Dose MAG R 178 ist mit der Jahresangabe 1816 eines von zwei bekannten Stücken dieser Dekortechnik, die eine Datierung tragen. Eine Spardose mit Perldekor aus dem Regionalmuseum in Langnau ist 1859 datiert (RML A306). Die zusätzlich aufgelegte Lorbeerblattgirlande und der unterhalb des Randes angebrachte Perlrollstempel sind möglicherweise als Hinweise auf eine etwas jüngere Zeitstellung von MAG N 196 aufzufassen, jedoch lässt sich diese Annahme nicht mit datierten Stücken untermauern. Da ein grösserer Teil der Deckel der weissen Dosen und Terrinen mit Perldekorgirlanden aber zugleich Reduktionsformen oder Weiterentwicklungen von typischen Langnauer Volutengriffen aufweist (MAG AR 2015-364, MAG N 850, MAG N 196), bleibt zu fragen, was sich denn hier im ersten und zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts nun mischt oder was von wem übernommen wird: Heimberger Produkte mit älteren Langnauer Dekorelementen und Griffvarianten oder Langnauer Produkte mit Heimberger Dekormotiven? Offenbar werden in der Keramik mit Perldekor wechselseitige Austauschbeziehungen manifest, die das Ende des Langnauer Stils und die zunehmende Dominanz von Heimberger Dekoren auch in der Langnauer Produktion ankündigen. Die Frage nach der exakten Herstellungsregion oder dem Herstellungsort wird ohne neue Ausgrabungsfunde aus dem Milieu der Produzenten auch in Zukunft nur bedingt zu beantworten sein. Die aus dem MAG vorliegenden Dosen und Terrinen (MAG R 178; MAG 16698, MAG AR 2015-364, MAG N 850, MAG AR 2015-366, MAG N196) sind wohl der Heimberger Produktion zuzurechnen. Ein sicherer Nachweis für die Langnauer Produktion dieser Art Geschirr mit Perldekor und geritzten Blüten-/Blättchenmotiven steht aus.

Bibliographie

Baeriswyl 2008

Armand Baeriswyl, Steffisburg, Grosses Höchhus. Bauuntersuchung und Grabung seit November 2006, in: Archäologie Bern/Archéologie bernoise. Jahrbuch des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern, 2008, 72–75.

Bauer 1971

Ingolf Bauer, Treuchtlinger Geschirr (Kunstwissenschaftliche Studien 45), München 1971.

Bauer/Wiegel 2004

Ingolf Bauer/Bert Wiegel, Hafnergeschirr aus Franken (Kataloge des Bayerischen Nationalmuseums München 15,2), München 2004.

Boschetti-Maradi 2006

Adriano Boschetti-Maradi, Gefässkeramik und Hafnerei in der Frühen Neuzeit im Kanton Bern (Schriften des Bernischen Historischen Museums 8), Bern 2006.

Boschetti-Maradi 2007

Adriano Boschetti-Maradi, Geschirr für Stadt und Land. Berner Töpferei seit dem 16. Jahrhundert (Glanzlichter aus dem Bernischen Historischen Museum 19), Bern 2007.

Brongniart 1844

Alexandre Brongniart, Traité des arts céramiques ou des poteries considérées dans leur histoire, leur pratique et leur théorie, Paris 1844, Bd. 2.

Brongniart/Riocreux 1845

Alexandre Brongniart/D. Riocreux, Description méthodique du Musée céramiques de la manufacture royale de porcelaine de Sèvres, Paris 1845.

Buchs 1961

Hermann Buchs, Über die Anfänge der Töpferei in Heimberg und deren Eigenständigkeit, in: Jahresbericht Historisches Museum Schloß Thun, 1961, 5–12.

Buchs 1969

Hermann Buchs, Heimberg. Aus der Geschichte der Gemeinde, Heimberg 1969.

Buchs 1970

Hermann Buchs, Ein Heimberger Tröckneofen, in: Historisches Museum Schloss Thun, 1970, 4–17.

Buchs 1980

Hermann Buchs, Die Thuner Majolika des Johannes Wanzenried und des Zeichners Friedrich Ernst Frank, in: Jahresbericht Historisches Museum Schloss Thun, 1980, 5–43.

Buchs 1988

Hermann Buchs, Vom Heimberger Geschirr zur Thuner Majolika, Thun 1988.

Buchs 1995

Hermann Buchs, Das Hafnergewerbe im Heimberg, in: Einwohnergemeinde Heimberg (Hrsg.), 850 Jahre Heimberg 1146-1996, Heimberg 1995, 50–60.

Blom 1908

Oscar Blom, Die Förderung der Majolika-Industrie in Heimberg-Steffisburg-Thun durch das kantonale Gewerbe-Museum in Bern, in: Jahresbericht pro 1907 des kantonalen Gewerbemuseums Bern, 1908, 1-9.

Frey 2022

Jonathan Frey, Archäologische Forschungen: Töpferöfen in Heimberg, in: Keramikfreunde der Schweiz, Bulletin 99, 2022, 13-16.

Groschopf 1937

Günter Groschopf, Die süddeutsche Hafnerkeramik, in: Jahrbuch des Bayerischen Landesvereins für Heimatschutz, 1937, 37–115.

Gross 1999

Uwe Gross, Schwäbisch Gmünd-Brandstatt: Keramikfunde aus einer Kellerverfüllung der Zeit um 1800. Eine vorläufige Übersicht. Teil 1: Irdenware, in: Fundberichte aus Baden-Württemberg 23, 1999, 667-720.

Heege 2007a

Andreas Heege, Der letzte Töpferofen im Heimberg, in: Jahresbericht Schlossmuseum Thun, 2007, 27–37.

Heege 2007b

Andreas Heege, Töpferöfen-Pottery kilns-Fours de potiers. Die Erforschung frühmittelalterlicher bis neuzeitlicher Töpferöfen (6.-20. Jh.) in Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Österreich und der Schweiz (Basler Hefte zur Archäologie 4), Basel 2007, 309–319.

Heege 2010

Andreas Heege, Keramik um 1800. Das historisch datierte Küchen- und Tischgeschirr von Bern, Brunngasshalde, Bern 2010.

Heege/Kistler/Thut 2011

Andreas Heege/Andreas Kistler/Walter Thut, Keramik aus Bäriswil. Zur Geschichte einer bedeutenden Landhafnerei im Kanton Bern (Schriften des Bernischen Historischen Museums 10), Bern 2011.

Heege 2012

Andreas Heege, Drei neuzeitliche Grubeninventare von Jegenstorf, in: Archäologie Bern/Archéologie bernoise. Jahrbuch des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern, 2012, 159-196.

Heege/Kistler 2017a

Andreas Heege/Andreas Kistler, Poteries décorées de Suisse alémanique, 17e-19e siècles – Collections du Musée Ariana, Genève – Keramik der Deutschschweiz, 17.-19. Jahrhundert – Die Sammlung des Musée Ariana, Genf, Mailand 2017, 362–508.

Heege/Kistler 2017b

Andreas Heege/Andreas Kistler, Keramik aus Langnau. Zur Geschichte der bedeutendsten Landhafnerei im Kanton Bern (Schriften des Bernischen Historischen Museums 13), Bern 2017.

Hoffmann-Krayer 1914

Eduard Hoffmann-Krayer, Heimberger Keramik, in: Schweizerisches Archiv für Volkskunde 18, 1914, 94–100.

Huber 1906

Karl Huber, Thuner Majolika, in: Illustriertes Fremdenblatt von Thun und Umgebung, 1906, 258–259, 278-279, 294–296.

Matteotti 1994

René Matteotti, Die Alte Landvogtei in Riehen (Materialhefte zur Archäologie in Basel 9), Basel 1994.

Merz 1874

Joseph Merz, Die Industrien im Berneroberland, deren Hebung und Vermehrung: Vortrag an der Hauptversammlung des gemeinnützigen Vereins des Kantons Bern, den 19. Oktober 1873 in Thun, Bern 1874.

Messerli Bolliger 1991

Barbara E. Messerli Bolliger, Der dekorative Entwurf in der Schweizer Keramik im 19. Jahrhundert, zwei Beispiele: Das Töpfereigebiet Heimberg-Steffisburg-Thun und die Tonwarenfabrik Ziegler in Schaffhausen, in: Keramik-Freunde der Schweiz, Mitteilungsblatt 106, 1991, 5–100.

Messerli Bolliger 1993

Barbara E. Messerli Bolliger, Keramik in der Schweiz. Von den Anfängen bis heute, Zürich 1993.

Meyer-Heisig 1955

Erich Meyer-Heisig, Deutsche Bauerntöpferei. Geschichte und landschaftliche Gliederung, München 1955.

Riviale 2001

Pascal Riviale, Eugène Boban ou les aventures d’un antiquaire au pays des américanistes, in: Journal de la Société des Americanistes 87, 2001, 351–362.

Rohrbach 1999

Lewis Bunker Rohrbach, Men of Bern: The 1798 Bürgerverzeichnisse of Canton Bern, Switzerland, Rockport 1999.

Roth-Rubi/Schnyder/Egger u.a. 2000

Kathrin und Ernst Roth-Rubi/Rudolf Schnyder/Heinz und Kristina Egger u.a., Chacheli us em Bode… Der Kellerfund im Haus 315 in Nidfluh, Därstetten – ein Händlerdepot, Wimmis 2000.

Schwab 1921

Fernand Schwab, Beitrag zur Geschichte der bernischen Geschirrindustrie (Schweizer Industrie- und Handelsstudien 7), Weinfelden/Konstanz 1921.

Spies 1964

Gerd Spies, Hafner und Hafnerhandwerk in Südwestdeutschland (Volksleben 2), Tübingen 1964.

Wyss 1966

Robert L. Wyss, Berner Bauernkeramik (Berner Heimatbücher 100-103), Bern 1966.