Roland Blaettler 2019

Die Gemeinde Renens, im Westen der Waadtländer Hauptstadt gelegen, erlebte ab dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts eine rasante Entwicklung, die insbesondere durch die Einweihung des grossen Rangierbahnhofs der Westschweizer Eisenbahngesellschaft im Jahr 1876 angekurbelt wurde. Die Keramikindustrie, die vom Vorhandensein eines besonders geeigneten Tons auf dem Gemeindegebiet profitierte, nahm unter den zahlreichen Gewerbebetrieben, die sich in der Gegend ansiedelten, einen nicht zu unterschätzenden Platz ein.

Ein Artikel in der Feuille d’avis de Lausanne vom 16. Januar 1895 (S. 5) zählt nicht weniger als drei Töpfereien auf, die zu diesem Zeitpunkt aktiv waren: die Töpferei Bouchet mit acht Angestellten, die als die älteste beschrieben wird; die Töpferei Jaccard mit etwa 20 Angestellten und die von Emile Mercier, die sich in den Räumen seiner ehemaligen Kunstdüngerfabrik befand und etwa 25 Mitarbeiter beschäftigte. Die Produktion dieser Werkstätten, die sich auf rohe unbehandelte sowie engobierte und glasierte Irdenware beschränkte, beschrieb der Journalist kurz und bündig mit folgenden Worten: «[Die Töpfereien] liefern Alltagsgeschirr, Blumenvasen, Rohre und Kaminhüte, und besser noch, sie konkurrieren in der Herstellung von Kunstkeramik.»

Nebenbei bemerkt, figurieren diese drei Betriebe auf der «Tableau des mesures de poterie cuite adoptées par la Fédération des ouvriers tourneurs de la région de Genève, Ferney, Renens, Annecy et zones environnantes et de Messieurs les patrons soussignés» (Masstabelle für gebrannte Töpferwaren, die von der Föderation der Töpfer der Region Genf, Ferney, Renens, Annecy und der umliegenden Gebiete und von den unterzeichneten Arbeitgebern übernommen wurde (Ferney-Voltaire 1984, 264–265), was beweist, dass ihre Basisproduktion aus diesen Töpferwaren für den täglichen Gebrauch bestand – manchmal auch «Alltagsgeschirr» genannt (siehe weiter unten zu Jaccard) –, die wir unter dem Oberbegriff «engobierte Töpferwaren der Genferseeregion» einordnen, da wir nicht in der Lage sind, sie dem einen oder anderen Hersteller zuzuordnen (siehe das Kapitel «Les poteries engobées de la région lémanique»).

Renens VD, Töpferei Bouchet, um 1881–?

Joseph Bouchet lässt sich spätestens seit 1881 in Renens nachweisen. In diesem Jahr berichtete ein Leser der Feuille d’avis de Lausanne kurz über seinen Besuch in einer Fabrik für «Gebrauchskeramik», die sich in der Nähe des Bahnhofs von Renens niedergelassen hatte und deren Besitzer ein gewisser J. Bouchet war (Ausgabe vom 16. September 1881, 5). Im folgenden Jahr erschienen in der Lausanner Presse mehrere Werbeanzeigen, in denen für die «Töpferei» geworben wurde, die von Joseph Bouchet, einem «ehemaligen Arbeiter in Fernex-Voltaire [sic]», betrieben wurde (Feuille d’avis de Lausanne vom 7. Februar 1882, 1; La Revue vom 6. Juli 1882, 4). Im selben Jahr erhielt die Töpferei einen Preis 2. Klasse auf der Gartenbauausstellung in Morges (Nouvelliste vaudois vom 14. Juni 1882, 3).

1929 erschien ein kurzer Überblick zur Geschichte der Töpfereien in Renens, verfasst von einem gewissen Herrn Grivat, einem Schulinspektor. In diesem Text beschrieb er die Pionierrolle von Joseph Bouchet mit den folgenden Worten:

«Der Ton von Renens […] hat einen althergebrachten Ruf; es gab eine Zeit, in der die Ziegeleien von Renens, die entweder Privatpersonen oder der Gemeinde gehörten, ihre Produkte bis in die Deutschschweiz verschickten. Nach unglücklichen Umständen wurden diese Ziegeleien dank dem Südfranzosen Joseph Bouchet, einem ehemaligen Töpfereiarbeiter der grossen berühmten Fabriken von Ferney, in Töpfereien umgewandelt […] Es war 1884, als Bouchet, ein guter Beobachter, geleitet von seiner langen Erfahrung, die zündende Idee hatte, dass eine gut etablierte Töpferei an einem Ort wie Renens erfolgreich sein müsste […] Bouchet kaufte ein kleines Landgut, dessen Gebäude er umbaute und selbst seinen Ofen hineinbaute […] Alles lief zum Besten in der neuen Töpferei, die ein Dutzend Arbeiter beschäftigte, als im zweiten Jahr ihres Bestehens ihr Gründer plötzlich an den Folgen eines Unfalls starb […]» (M. Grivat, «Industrie du pays: Poterie», in: Feuille d’avis du district de la Vallée vom 21. November 1929, 7–8).

Grivat irrt sich in der zeitlichen Abfolge: Bouchet starb tatsächlich früh, nämlich am 14. Januar 1883 (Feuille d’avis de Lausanne vom 15. Januar, S. 4). Bereits am 17. Januar wurde sein Sohn Paul im Schweizerischen Handelsamtsblatt [SHAB] als Chef der Töpferei Paul Bouchet eingetragen (Bd. 1, 1883, 69). Nach unserem derzeitigen Wissensstand wissen wir nicht, bis zu welchem Zeitpunkt der Betrieb fortgeführt wurde. Sicher scheint nur zu sein, dass die Töpferei 1895 noch existierte.

Renens VD, Töpferei Jean Debord, um 1885–1893

Eine zweite Töpferei entstand offenbar um 1885 in Renens. Am 2. März dieses Jahres wurde der aus dem Puy-de-Dôme stammende Jean Debord als Chef der Firma J. Debord eingetragen, die jedoch als «Handelsbetrieb für Töpferwaren» bezeichnet wurde (SHAB, Bd. 3, 1885, 182). Es ist denkbar, dass Debord sich zunächst auf den Handel mit Töpferwaren beschränkte, da er selbst nicht alle für die Herstellung erforderlichen Mittel besass. Am 4. Februar 1886 berichtete das Schweizerische Handelsamtsblatt, dass Debord sich mit Charles Nigg aus Gersau (Kanton Schwyz) zusammengetan hatte, um eine Kollektivgesellschaft namens «Nigg & Debord» zu gründen, die sich dieses Mal der Herstellung von Töpferwaren widmete (SHAB, Bd. 4, 1886, 90).

Das Unternehmen erhielt bei der Gartenbauausstellung in Lausanne von 1888 (La Revue vom 22. September 1888, 2) einen Preis 2. Klasse. Die Gesellschaft wurde am 12. September 1889 aufgelöst und Debord führte seine Geschäfte allein weiter (SHAB, Bd. 7, 1889, 783). In der Feuille d’avis de Lausanne vom 5. März 1890 veröffentlichte er die folgende Ankündigung: «Ich informiere meine alte Kundschaft, dass ich unter dem Firmennamen Jean Debord, in der Nähe des Bahnhofs von Renens, weiterhin alle Arten von Töpferwaren und Blumenvasen herstelle. Ich empfehle mich all jenen, die vielleicht geglaubt haben, dass das Haus nicht mehr existiert. – Jean Debord, Nachfolger von Nigg und Debord». Das Unternehmen wurde schliesslich am 4. Juli 1893 gelöscht, «infolge Geschäftsaufgabe des Inhabers» (SHAB, Bd. 11, 1893, 656). Jean Debord starb 1907. In der Todesanzeige wurde er als «Vorarbeiter in der grossen Töpferei» bezeichnet (Feuille d’avis de Lausanne vom 26. Januar 1907, 16).

Töpferei Samuel Jaccard, um 1890–1907

Ab Anfang 1890 druckte die regionale Presse Werbeanzeigen ab, in denen die Qualität der Töpferwaren von Samuel Jaccard in Renens angepriesen wurde. Beispielsweise in der Feuille d’avis de Lausanne vom 7. März 1890, S. 3, wo die Rede ist von der «Töpferfabrik S. Jaccard, vormals betrieben von den Herren Nig [sic] et Debord». Diese Angabe mag seltsam erscheinen, da wir wissen, dass Debord seine Geschäfte nach der Trennung von seinem Geschäftspartner fortsetzte. Die einzige plausible Erklärung wäre, dass Debord seine Einrichtungen an eine andere Adresse verlegt hatte und Jaccard in die ehemaligen Räumlichkeiten von «Nigg & Debord» einzog. Dies würde auch die Verwirrung erklären, die in der Öffentlichkeit zu herrschen schien, wie aus der von Debord am 5. März 1890 veröffentlichten Bekanntgabe hervorgeht.

Samuel Jaccard (1860-1922) wurde am 16. Januar 1891 im Schweizerischen Handelsamtsblatt als Chef des Unternehmens mit der Erwähnung «Art der Industrie: Töpferwaren aller Art» eingetragen (Bd. 9, 1891, 50). Im September 1891 gewann er auf der Gartenbauausstellung in Montreux einen Preis der II. Klasse für seine Blumentöpfe (Gazette de Lausanne vom 24. September 1891, 2). In der Anzeige, die Jaccard im folgenden Jahr in der Presse veröffentlichte, waren beide Seiten der in Montreux gewonnenen Medaille abgebildet. Neben der «Haushalts- und Gartenkeramik» werden in der Anzeige auch andere Spezialitäten wie Kaminhüte, mechanisch hergestellte Rohre und Schornsteinrohre erwähnt (z. B. in der Gazette de Lausanne vom 24. Oktober 1892, 4).

In der Feuille d’avis de Lausanne vom 1. Februar 1892, S. 3, veröffentlichte Jaccard folgende Mitteilung: Um der Verwirrung ein Ende zu setzen, informiert der Unterzeichnende die Öffentlichkeit darüber, dass er nichts mit dem auf den 2. Februar durch öffentlichen Anschlag angekündigten juristischen Verkauf der Töpferei zu tun hat. – S. Jaccard». Es ist möglich, dass der Zwangsverkauf in Wirklichkeit die Töpferei Debord betraf und die Öffentlichkeit die beiden Einrichtungen weiterhin verwechselte.

In Zusammenhang mit der von der Lausanner Gartenbaugesellschaft im Mai 1893 organisierten Ausstellung erwähnte die Gazette de Lausanne die Teilnahme der Töpferei Jaccard, «[…] die in der Region immer mehr geschätzt wird» (Ausgabe vom 29. Mai 1893, 3). In einer ihrer Rezensionen zur Kantonalen Ausstellung in Yverdon 1894 führt L’Estafette aus, dass «[…] diese Art Töpferwaren von den Herren S. Jaccard und Mercier vertreten wird. Der Ruf dieser Häuser, von denen das erste schon lange besteht, ist nicht mehr zu übertreffen. Hier stehen abgestuft und in Pyramiden Vasen in allen Formen und Grössen; Übertöpfe, Blumenkästen, Körbe, die einen glasiert, die anderen roh. Alle sind mit feinen von Hand modellierten Motiven verziert» (Ausgabe vom 7. August 1894, 1). Beide Betriebe wurden mit einer Silbermedaille ausgezeichnet.

Die Töpfereien von Renens nahmen auch an der Kantonalen Ausstellung von Vevey im Jahr 1901 teil: «M. S. Jaccard und die Fabrique de poterie [siehe unten] bieten eine sehr interessante Ausstellung ihrer Produkte, die vom Blumentopf in allen Grössen in der bekannten, klassischen Form bis zu monumentalen Amphoren, komplizierten Kaminhüten, ja sogar verzierten Platten und glasierten Blumenvasen gehen. Diese Serie Töpferwaren verdient Beachtung und eine eingehende Prüfung» (J. Marti, À travers les groupes – Industrie du bâtiment, Groupe I. In: Exposition cantonale de Vevey. Journal officiel illustré, Nr. 19, 10. November 1901, 218).

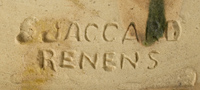

Die einzigen Exemplare, die wir mit Sicherheit Jaccard zuschreiben können, da sie eine gestempelte Marke «S JACCARD / RENENS» tragen, sind Teller, Platten, Tassen und Untertassen, die anlässlich der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Kantons Waadt im Jahr 1903 hergestellt wurden. Neben den üblichen Gedenkinschriften besteht ihr Dekor aus einem gemodelten und applizierten Reliefschild mit dem Wappen der Gemeinde Cully (MCAHL HIS 11-6; MCAHL HIS 11-1; MCAHL HIS 11-2).

In einem Artikel, der die in dieser Ortschaft geplanten Feierlichkeiten ankündigte, lobte der Nouvelliste vaudois vom 13. Februar 1903 (S. 2) das Festkomitee der Gemeinde für die Hundertjahrfeier dafür, dass es «die originelle und ausgezeichnete Idee hatte, sich an Herrn S. Jaccard zu wenden, um für das Bankett ein ‹Hundertjahrfeier-Geschirr› herstellen zu lassen, Teller und Tassen mit den Wappen der Stadt Cully, des Kantons Waadt und der Eidgenossenschaft auf grünem Grund, die einen sehr schönen Effekt haben. Dieses Geschirr, das später zum Selbstkostenpreis verkauft wird, bleibt in den Familien als Erinnerung an das Fest». Es ist anzumerken, dass die Wappen des Kantons und der Eidgenossenschaft nicht auf den erfassten Gegenständen zu finden sind. Der Chronist hat sich wahrscheinlich geirrt, es sei denn, die Bestellung führte zu mehreren Versionen.

Es ist klar, dass diese Art von Produkten mit ihren mehrfarbigen Auflagendekoren eine ausgefeiltere Technik voraussetzte als die üblichen «Haushalts»-Töpferwaren, aber wir glauben gerne, dass die oben erwähnten «Kunstwerke» und «feinen von Hand modellierten Motive» ambitionierter ausgesehen haben müssen. Bisher konnten wir noch keine Exemplare dieser hochwertigen Kategorie identifizieren.

1904 beauftragte die Vereinigung des Schlosses Chillon Jaccard mit der Herstellung von 23 Faksimiles eines Kruges aus dem 13. Jahrhundert, der 1903 anhand von im Schlossgraben gefundenen Fragmenten rekonstruiert worden war (MCAHL PM 2561, nicht in diesem Inventar). Die Vereinigung versuchte, diese Reproduktionen, eine Art Vorläufer der heute weit verbreiteten Museumsderivate, im Bazar de Chillon und im Bazar vaudois in Lausanne zum Preis von 3,50 Franken zu vermarkten, offenbar ohne grossen Erfolg (Huguenin 2010, 48, Abb. 53 – Das Lausanner Kantonsmuseum für Archäologie und Geschichte bewahrt zwei Exemplare, PM 2562 und PM 4182, die nicht im vorliegenden Inventar aufgeführt sind). Eine ähnliche Reproduktion, die jedoch wahrscheinlich jüngeren Datums ist, haben wir in der Sammlung der ehemaligen Schweizerischen Keramikschule in Chavannes-près-Renens gefunden (CEPV 5.B.5).

Im Schweizerischen Handelsamtsblatt wird der Firmenname «S. Jaccard» (merkwürdigerweise mit Wohnsitz in Lausanne) am 13. November 1907 gelöscht, «infolge des Verkaufs des Geschäfts» (Bd. 25, 1907, 1974). Zwei Tage später registrierte das gleiche offizielle Organ die Löschung der Fabrique de poterie de Renens S. A. und die Gründung einer neuen Gesellschaft, der Fabrique de poterie et briqueterie de Renens S. A. (SHAB, Bd. 25, 1907, 1975).

Als die Gazette de Lausanne vom 7. Mai 1908 (S. 3) einige Monate später auf diese Umwälzungen in der lokalen Industrielandschaft zurückkam, berichtete sie, dass an der Spitze des neuen Unternehmens die Eigentümer «der Töpfereien Pasquier-Castella und Jaccard, die derzeit fusioniert sind», standen. Der Indicateur vaudois erwähnte in seiner Ausgabe für das Jahr 1908 die «Fabrique de poterie et briqueterie de Renens S. A. (Fusion der ehemaligen Fabriken Pasquier-Castella und S. Jaccard)».

Jaccards Unternehmen wurde daher mit dem von Pasquier-Castella (siehe unten) zusammengelegt, bevor es von der «grossen Ziegelei» übernommen wurde. Was Samuel Jaccard betrifft, so scheint er sich nach der Abtretung seines Geschäfts anderen Aktivitäten zugewandt zu haben, insbesondere im Immobilienbereich. Im Indicateur vaudois von 1908 wird sein Privatwohnsitz noch in Renens angegeben, von 1909 bis 1917 dann in Lausanne in einem Gebäude an der Avenue du Mont-Blanc Nummer 12. Dieses gehörte offenbar der Immobiliengesellschaft Belles-Roches und Jaccard wird als «Geschäftsführer» gemeldet. Im Juni 1908 wurde er zum Verwalter derselben Gesellschaft ernannt (SHAB, Bd. 26, 1908, 1082). In den folgenden Jahren fand man ihn in Verbindung mit verschiedenen in Lausanne ansässigen Immobiliengesellschaften, wie der Société de Sainte Luce, der er vorstand und die anlässlich ihrer Generalversammlung vom 22. Januar 1923 seinen Tod zur Kenntnis nahm (SHAB, Bd. 41, 1923, 244). Samuel Jaccard starb am 26. Mai 1922 in Paris (Feuille d’avis de Lausanne vom 29. Mai 1922, 22).

Die Keramikfabrik von Renens, 1892–1907

Émile Mercier, 1892–1898

Charles Lévy-Schwob, 1898–1900

Aktiengesellschaft, 1900–1907, Geschäftsführer Charles Lévy-Schwob (1900–1906) und Paul Pasquier-Castella (1906

Émile Mercier (geboren 1843 in Amsterdam, gestorben vor 1914 – Feuille d’avis de Lausanne vom 8. August 1884, 4) war der Sohn des Diplomaten Philippe Charles-Louis Mercier (1805–1869) und von Emma Doerr. Im Jahr 1863 heiratete er Suzanne Bugnion (1841–1914), die Enkelin von Charles-Timothée, dem Gründer der Bugnion-Bank in Lausanne, einem Institut, das bis zu seiner Übernahme im Jahr 1965 durch den Schweizerischen Bankverein bestand. Mercier war von 1864 bis 1874 Honorarkonsul der Schweiz in Hamburg, ein Amt, das er in einem sehr jungen Alter angetreten hatte (Nouvelliste vaudois vom 19. März 1874, 4 – vom 4. Juli 1891,4).

Mitbegründer und Direktor der Société vaudoise d’engrais chimiques S. A., die 1882 gegründet wurde und 1886 mit einer ähnlichen Gesellschaft in Freiburg unter dem Namen Fabrique d’engrais chimiques de Fribourg et Renens fusionierte; Mercier wurde zum zweiten Direktor ernannt, der für die Niederlassung in Renens verantwortlich war (SHAB, Bd. 1, 1883, 119 – Bd. 4, 1886, 833). Im Jahr 1892 stellte das Unternehmen den Betrieb der Fabrik in Renens ein und Mercier gab seine Direktorenfunktion auf, blieb jedoch Mitglied des Verwaltungsrats (SHAB, Bd. 10, 1892, 1121).

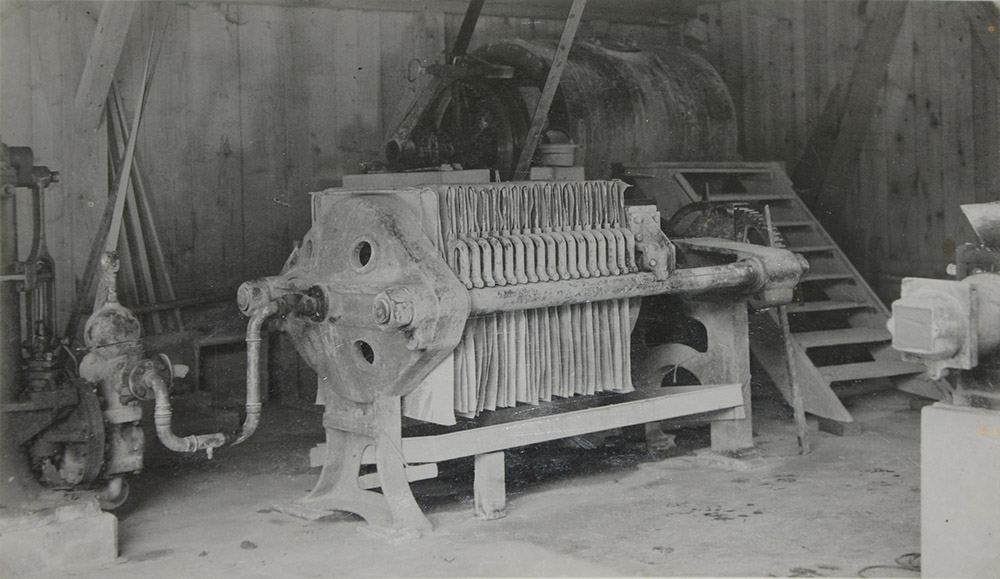

Im selben Jahr wurde er als Firmenchef und Besitzer der «Fabrique de poterie de Renens – Émile Mercier» registriert (SHAB, Bd. 10, 1892, 532). Es scheint, dass Mercier einen Teil der Einrichtungen der ehemaligen Düngemittelfabrik gekauft hatte, um dort sein neues Unternehmen zu errichten: «[Er] hat die Räumlichkeiten der ehemaligen Kunstdüngerfabrik in eine grosse Fabrik umgewandelt, die 25 Arbeiter beschäftigte und ausserdem 18 Wohnungen zu ihrer Nutzung umfasste» (Feuille d’avis de Lausanne vom 16. Januar 1895, 5). Als kluger Industrieller, der jedoch nicht speziell auf diesen neuen Tätigkeitsbereich vorbereitet war, verstand er es, die junge Töpferei auf den Weg des Erfolgs zu bringen. Die Werbeanzeigen, die ab 1894 in der regionalen Presse erschienen, warben vor allem für «ein grosses Sortiment an Kaminhüten mit den dazugehörigen Ofenrohren», das offensichtlich einen der Schwerpunkte im Sortiment der Fabrik darstellte (Feuille d’avis de Lausanne vom 9. Juni 1894, 5).

In einem Artikel über die Kantonale Ausstellung von Yverdon im Jahr 1894, beschreibt der Korrespondent der Gazette de Lausanne auch die Keramikabteilung und geht dabei vor allem auf die Ausstellungen der Töpfer Samuel Jaccard und Émile Mercier aus Renens ein: «Es gibt dort Dinge von sehr unterschiedlichem Wert und Geschmack: Auf der einen Seite die Ofenrohre mit den grossen Hauben, die heute stark verbreitet sind, auf der anderen Seite alle Gegenstände, die der Kultur oder der Verzierung eines Gartens dienen können: gewöhnliche Blumentöpfe, einfache oder verzierte Übertöpfe, Hängetöpfe für Hängepflanzen, Wasserbecken und auch Haushaltskeramik. Einige dieser Töpfe sind mit aufgelegten Blumen und Blättern verziert. Unter den schlichten Gegenständen habe ich im Sortiment von Herrn Mercier eine Pflanzschale im Stil Louis XVI mit zwei Übertöpfen gesehen, deren Design originell ist […]» (Ausgabe vom 2. Oktober 1894, 1–2, Unterschrift S. F.).

Im Rahmen der 6. Schweizerischen Landwirtschaftsausstellung, die 1895 in Bern stattfand, erhielt die Töpferei von Mercier eine Vermeil-Medaille für ihre Kaminhüte und Blumenvasen (Nouvelliste vaudois vom 4. Oktober 1895, 4). Die Feuille d’avis de Lausanne vom 20. September 1895 (S. 11) berichtete ausführlich über die Beteiligung der Fabrik (so ausführlich, dass man sich fragt, ob der Artikel nicht ein Auftragstext war): «[…] Mercier hat die ehemalige Kunstdüngerfabrik in eine Keramikfabrik umgewandelt, dabei profitierte er vom Standort und von den aussergewöhnlichen Eigenschaften des Tons auf dem Gelände. Es handelt sich um einen neuen Industriezweig, der wichtige Dienste leisten wird und sich dank der Beharrlichkeit von Herrn Mercier schnell entwickelt. […] Unter [den ausgestellten Produkten] bemerken wir Kaminhüte aus Ton, die sich durch ihre gute Verarbeitung, ihre Eleganz, ihre Festigkeit und ihren sehr günstigen Preis auszeichnen, der uns vom Bezug des Artikels im Ausland befreit. Der Kaminhut aus Ton […] ersetzt sehr vorteilhaft die Schornsteinkappen aus Metall, die leicht von den Destillationsprodukten der Brennstoffe und der Feuchtigkeit angegriffen werden […] Herr Mercier stellt gleichzeitig eine sehr vollständige Kollektion verschiedener Blumenvasen aus, die eine sehr regelmässige Form haben, sehr solide sind und dank der Perfektion, die bei der Verarbeitung des Rohmaterials und der Brennmethode erreicht wurde, nur ein geringes Gewicht aufweisen […]».

Im folgenden Jahr war die Fabrik auf der Landesausstellung in Genf mit «Töpferwaren aller Art und Spezialitäten von Kaminhüten aus Ton» vertreten (Offzieller Katalog der Aussteller. Genf 1896, 410, Ausstellernummer 4177 – Gazette de Lausanne vom 24. September 1896, 3). Das Unternehmen erhielt eine weitere Auszeichnung: eine Silbermedaille, die insbesondere und einmal mehr die Ausstellung von Kaminhüten belohnte (Feuille d’avis de Lausanne vom 23. September 1896, 8).

Der Firmenname «Fabrique de poterie de Renens, Émile Mercier» wurde im Juni 1898 gelöscht, da die Anlagen, die Bilanz und die Aktivitäten von Mercier von der Firma «Fabrique de poterie de Renens, Charles Lévy-Schwob» übernommen wurden (SHAB, Bd. 16, 1898, 713). Mercier wird in dem Unternehmen als Verwaltungsratsdelegierter wieder auftauchen, als dieses in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wird (siehe unten).

Henri, d. h. Charles Lévy-Schwob (1866–1933), der neue Besitzer der Töpferei, war ein aus Belfort (Franche-Comté) stammender Geschäftsmann. Bevor er sich der Keramikindustrie widmete, besass er in Morges einen Stoffladen und war in der Konfektion tätig, so 1883 im örtlichen Handelsregister eingetragen (SHAB, Bd. 14, 1896, 603).

1899 musste sich der neue Besitzer der Töpferei von Renens mit der ersten sozialen Bewegung auseinandersetzen, die jemals in der lokalen Keramikindustrie verzeichnet wurde, einem Streik, der am 19. Mai von den Drehern der Fabrik ausgerufen wurde und schliesslich nur drei Tage dauerte (La Revue vom 20. Mai 1899, 1). Die Feuille d’avis de Lausanne notierte lediglich, dass «[…] der Konflikt durch zwei Punkte von untergeordneter Bedeutung ausgelöst worden war, die zur allgemeinen Zufriedenheit geregelt wurden» (Ausgabe vom 22. Mai 1899, 7). Der Kommentar in der Feuille d’avis de Vevey stellte hingegen fest, dass «[…] dieser Vorfall angeblich darauf zurückzuführen sei, dass diese wichtige Fabrik den Besitzer gewechselt habe und das Führungspersonal nicht die Sympathien der Arbeiter hätte» (Ausgabe vom 19. Mai, 6).

Ein Jahr nach dem Vorfall wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt am 18. Mai 1900 die Gründung einer Aktiengesellschaft unter dem Namen «Fabrique de poterie de Renens S.A.» eingetragen, deren Statuten auf den 16. Mai 1900 datiert waren. Die Ziele der Gesellschaft waren einerseits die Herstellung von «gewöhnlicher Töpferware und Blumenvasen, Lüftungsrohren aus Ton, Kaminhüten, Rohren usw.» und andererseits «die Übernahme des Betriebs der in Renens unter der Firma ‚Charles Lévy-Schwob‘ bestehenden Töpferei» (SHAB, Bd. 18, 1900, 748). Die Aktiengesellschaft hatte das Unternehmen lediglich aufgekauft (La Revue vom 29. Mai 1900, 1). Die Löschung des Firmennamens «Fabrique de poterie de Renens, Charles Lévy-Schwob» erfolgte am 19. Mai (SHAB, Bd. 18, 1900, 748). Das Kapital der neuen Gesellschaft wurde auf 200 000 Franken festgelegt und in 400 Inhaberaktien aufgeteilt. Charles Lévy-Schwob wurde zum Direktor und Émile Mercier zum geschäftsführenden Direktor ernannt, eine Funktion, die er mindestens bis 1903 innehaben sollte.

Die Töpferei arbeitete also ohne Unterbruch und unter demselben Direktor weiter. Sie stellte ihre Produkte 1901 auf der Kantonalen Ausstellung in Vevey vor (siehe oben unter Jaccard-Töpferei), nämlich «Urnen mit eleganten Formen, Blumenvasen, Kapitelle für Kamine, künstlerische Töpferwaren mit Blumen im Auflagendekor und Landschaften» (La Revue vom 24. Juli 1901, 1). Die Sendung wurde nur mit einer Silbermedaille ausgezeichnet.

In einem Brief, der in La Revue vom 27. September 1901 veröffentlicht wurde (S. 4) wetterte Charles Lévy-Schwob gegen diese Auszeichnung, die er für unzureichend hielt: «Wir haben bereits zwei Silbermedaillen erhalten, eine davon an der Landesausstellung in Genf […] Seitdem haben wir unsere Produkte verbessert, unsere Produktion und unsere Verkäufe haben sich verdoppelt, und hier werden wir durch die Kantonale Ausstellung in Vevey auf eine neue Silbermedaille herabgesetzt, die nach derjenigen von Genf nur von einem Rückschritt zeugen kann, den uns zu beschuldigen ungerecht wäre.» Der Direktor der «wichtigsten Töpferfabrik des Kantons» führte die schlechte Bewertung darauf zurück, dass sein Unternehmen in der Sektion «Bauwesen» der Ausstellung klassifiziert worden war, obwohl Bauelemente wie Kaminhüte nur ein Sechstel der ausgestellten Waren ausmachten. Folglich waren seine Produkte von Ingenieuren beurteilt worden, die nicht unbedingt die geeignetste Jury darstellten. Lévy-Schwob lehnte die Medaille ab und zitierte aus den Basler Nachrichten vom 21. August 1901: «La fabrique de poterie de Renens stellte schöne Platten und Vasen im Stil der Thuner Keramik aus. Eine handgedrehte Urne, etwa einen halben Meter hoch, gereicht dieser Einrichtung zur grössten Ehre».

Bisher haben wir nur ein einziges Objekt gefunden, das eindeutig aus der sogenannten «grossen Töpferei» stammt: eine Schüssel, die an die Waadtländer Hundertjahrfeier von 1903 erinnert und im Museum von Orbe aufbewahrt wird, mit der besonders hochtrabenden Marke «Fabrique poterie de Renens Société anonyme» (MO Nr. 1).

Der Töpfer war sichtlich stolz auf sein Werk, das im Vergleich zu den vagen, aber lobenden Beschreibungen, die Chronisten anlässlich verschiedener Ausstellungen lieferten, immer noch eine relativ bescheidene Leistung ist.

Das Jahr 1901 war durch einen weiteren Streik der Töpferarbeiter gekennzeichnet, der in den beiden Töpfereien von Renens (Töpferei S. Jaccard und Société anonyme) ausbrach, die «etwa siebzig Arbeiter beschäftigten, die meisten von ihnen Franzosen, die sich aber mit ihren Familien in Renens niedergelassen hatten» (Tribune de Lausanne vom 7. Mai 1901, 2). Tatsächlich betraf die Bewegung vor allem die Dreher, die in gewisser Weise die Aristokratie der Arbeiterschaft darstellten und besonders gut organisiert waren. Die Streikenden forderten eine Lohnerhöhung und eine Verkürzung der Arbeitszeit. Nach drei Wochen einigte sich Jaccard mit seinen Streikenden, während der Konflikt bei Lévy-Schwob weitergehen sollte (Feuille d’avis de Lausanne vom 23. Mai 1901, 11). Es dauerte fast zwei Jahre, bis die Differenzen innerhalb der «grossen Töpferei» beigelegt waren, wie die Arbeiterpresse feststellte: «Nach zwei Jahren Widerstand hat Herr Lévy, Direktor der Töpferei von Renens, die Dreher zum neuen Tarif wieder eingestellt […], einem Tarif, der in den anderen Fabriken von Renens [Jaccard und Poterie moderne, siehe unten] bezahlt wurde. Nach einer Streikbewegung im Mai 1901 wurde das ganze Dreherpersonal entlassen und durch mechanische Arbeit ersetzt. […] Nach diesem langen Kampf sind die Dreher siegreich, und ihren Sieg errangen sie über das Kapital und über den Maschinismus, der in diesem Zweig nicht die Ergebnisse gebracht hat, die unsere Geldgeber davon erwarteten» (Le Grutli vom 3. Juli 1903, 6).

Im selben Jahr 1903 durchlief die «grosse Töpferei» eine weitere Reorganisation. Am 16. April erweiterte die Fabrique de Poterie de Renens S. A. ihre Statuten um einen Zusatz, der besagte, dass «die Gesellschaft die Fabrik selbst betreiben oder durch Pächter betreiben lassen kann» (SHAB, Bd. 21, 1903, 757). Zwei Wochen später erklärte Charles Lévy-Schwob, dass er auf seinen Posten als Direktor verzichte, während Émile Mercier an seiner Stelle als geschäftsführender Direktor bestätigt wurde (SHAB, Bd. 21, 1903, 853).

Aber Lévy-Schwob verliess die Töpferei de facto nicht. Am 28. März des folgenden Jahres wurde er als Chef der Firma «Fabrique de poterie, Charles Lévy-Schwob» eingetragen (SHAB, Bd. 22, 1904, 553). Angesichts der obigen Ausführungen kann man davon ausgehen, dass er seine Tätigkeit wieder aufnahm – oder fortsetzte –, indem er das Gebäude und die technische Infrastruktur, die der Firma Fabrique de poterie S. A. gehörten, mietete.

Lévy-Schwob arbeitete noch bis Januar 1906. Der Firmenname wurde am 25. Januar «nach Verkauf des Geschäfts» gelöscht. Am selben Tag wurde Paul Pasquier- Castella aus Bulle, wohnhaft in Lausanne, als Chef der Firma «Fabrique de poterie, P. Pasquier-Castella» in Renens registriert (SHAB, Bd. 24, 1906, 161).

Charles Lévy-Schwob schaltete seinerseits ab März Werbeanzeigen, um sein «Bureau commercial et immobilier» mit Sitz in Grand-Pont 4 und Grand-Saint-Jean 18 in Lausanne zu bewerben, ein Unternehmen, das sich mit dem Kauf, Verkauf und der Verwaltung von Immobilien beschäftigte (siehe z. B. Feuille d’avis de Lausanne vom 3. März 1906, 9). Von 1912 bis 1919 tat er sich auch als Präsident der israelitischen Gemeinde von Lausanne hervor. Ausserdem blieb Lévy-Schwob dem Unternehmen in Renens als Vizepräsident des Verwaltungsrats der Briqueterie, Tuilerie et Poterie de Renens bis zu seinem Tod am 26. November 1933 verbunden (Gazette de Lausanne vom 28. November 1933, Todesanzeige auf S. 7).

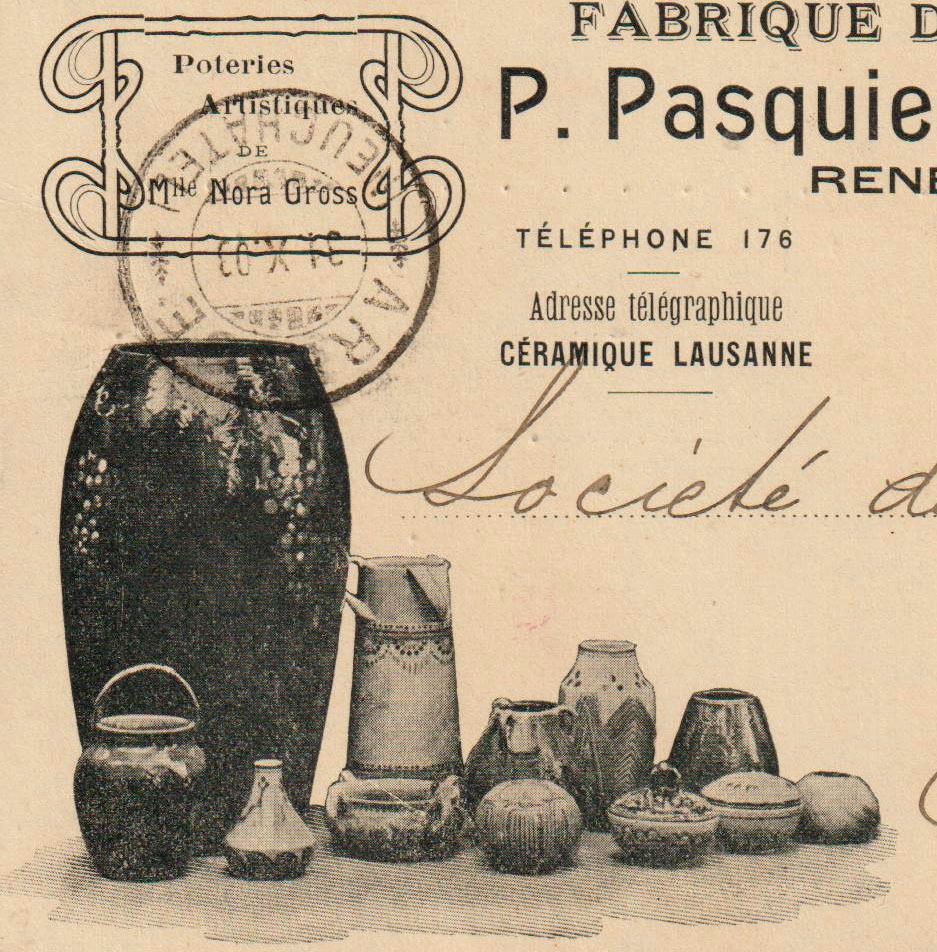

1907 druckte der Indicateur vaudois unter der Rubrik der in Renens ansässigen Töpfereien einen Werbekasten mit der Bezeichnung «Fabrique de poterie P. Pasquier-Castella – poterie commune, vases à fleurs, capes, boisseaux, drains – Poteries artistiques de Mlle Nora Gross» (S. 389). Pasquier – der neue Mieter der Fabrique de poterie de Renens S. A. – begnügte sich also nicht damit, die traditionellen Produkte der Einrichtung fortzuführen, sondern war auch innovativ, indem er versuchte, eine echte künstlerische Linie einzuführen, die von einer unabhängigen Designerin entworfen wurde. Die obige Insertion ist jedoch die einzige Erwähnung, die wir von dieser Zusammenarbeit gefunden haben. Das Experiment war wahrscheinlich nur von kurzer Dauer, und wir haben keine Objekte identifiziert, die davon zeugen könnten (siehe auch den Text zu «Nora Gross»).

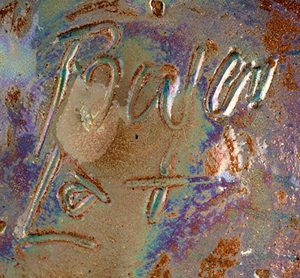

In seiner sehr kurzen Karriere als selbstständiger Unternehmer ging Pasquier-Castella eine weitere künstlerische Zusammenarbeit ein, die eine deutlichere Spur hinterliess: «Seit kurzem hat sich ein Arbeiter, der in den Fabriken von Rambervillers und auch bei Massier in Golfe-Juan Erfahrungen gesammelt hat, in Renens niedergelassen. Er betreibt seinen Brennofen in der Töpferei Pasquier-Castella, in den Räumen, in denen früher Kunstdünger hergestellt wurde […] Die Töpferwaren sind im Glattbrand hergestellt, das heisst, Produkte aus Steinzeug […] mindestens dreimal gebrannt […] und bei einer Temperatur von etwa 1300 Grad. […] Der Arbeiter heisst M. Beyer. Er kommt aus Strassburg […] Hier ein metallisierendes Blau, es sieht aus wie ein riesiger, alle Schattierungen von Azur ausstrahlender Rosenkäfer [sic]. Am anderen Ende ein mattes Aquamarin mit unvorhergesehenen Flammungen. Dazwischen die Palette der gesprenkelten, gefleckten, gestreiften, rosafarbenen, lilafarbenen, schwarzen […] Dekore» (D., «Une leçon d’art», in: Gazette de Lausanne vom 20. November 1906, 3).

Der erwähnte Keramiker war Paul Beyer (1873–1945), einer der grossen Namen der französischen Kunstkeramik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sein Aufenthalt in Renens von 1906 bis1907 war vor allem geprägt durch seine Steinzeugarbeiten, eine Keramikart, die hierzulande völlig neu war. In begeisterten Zeitungsartikeln wurde die fast mystische Atmosphäre beschrieben, in der die langen Brennvorgänge bei hohen Temperaturen stattfanden, wobei man auch erfuhr, dass Beyer selbst einen von ihm erfundenen Töpferofen mit doppelter Einfeuerung in den Räumlichkeiten von Pasquier gebaut hatte (Cd., «Art domestique», in: Journal de Genève vom 14. September 1907, 5).

Die Steinzeugarbeiten, die Beyer ab 1906 in Renens herstellte, wurden in Lausanne (u. a. in den Räumen der Gazette de Lausanne), Genf (im Rahmen des Maison d’art de la Corraterie – Journal de Genève vom 26. April 1907, 4, und vom 14. September 1907, 5) und in der Kunstgewerbeschule in Zürich (Journal de Genève vom 20. Februar 1907, 1) ausgestellt. Das Musée des arts industriels in Genf und das Kunstgewerbemuseum in Zürich sollen mehrere Exemplare erworben haben. In Genf bewahrt das Musée Ariana eine Vase auf, die 1906 oder 1907 vom damaligen Musée des arts industriels im Maison d’art erworben wurde (MAG AR 05458); die Genfer Institution besitzt ausserdem elf Exemplare, die später in der Schweiz erworben wurden und die ebenfalls auf die Waadtländer Episode in der Karriere des Keramikers zurückgehen könnten (MAG AR 05457; AR 05539; AR 06939; AR 11332 bis AR 11339). In Zürich befinden sich acht Stücke von Beyer im Inventar des Museums für Gestaltung (ZHdK KGS-06744 à -06749, -06751 et -6903). Auch das Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel bewahrt eine Vase von Beyer auf, die 1909 auf dem örtlichen Grand Bazar erworben wurde. Das alte Inventar des Museums gibt an, dass das Objekt 1906 in der Werkstatt von Paul Pasquier-Castella hergestellt wurde (MAHN AA 1046).

Auch das Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel bewahrt eine Vase von Beyer auf, die 1909 auf dem örtlichen Grand Bazar erworben wurde. Das alte Inventar des Museums gibt an, dass das Objekt 1906 in der Werkstatt von Paul Pasquier-Castella hergestellt wurde (MAHN AA 1046).

Nebenbei sei bemerkt, dass einige Stücke im Musée Ariana – darunter die Vase, die für die Ausstellung von Beyer im Maison d’art erworben wurde – und die Vase aus Neuchâtel kein Steinzeug sind, sondern mit Glanzglasuren überzogene Fayencen, ein wenig in der Manier des Keramikers Massier. Im Fall des Genfer Beispiels heisst es im alten Inventar des Musée des arts industriels tatsächlich «faïence dure, imitation de grès» (harte Fayence, Nachahmung von Steinzeug). Es scheint also, dass der Keramiker eine Zwischenphase durchlaufen musste, bevor er echtes Steinzeug herstellen konnte, es sei denn, er experimentierte mit beiden Techniken parallel.

Am 14. März 1907 wurde Pasquier zum Sekretär des Verwaltungsrats und Émile Paccaud zum Präsidenten der Fabrique de poterie de Renens S. A. ernannt (SHAB, Bd. 25, 1907, 475). Eine tiefgreifende Umgestaltung des Betriebs stand an: Die Aktionäre der Aktiengesellschaft wurden zu einer ausserordentlichen Generalversammlung am 16. Oktober eingeladen, auf der eine Änderung der Statuten, die «Abtretung der Immobilien, Anlagen und Werkzeuge» sowie die Frage des Aktienumtauschs auf der Tagesordnung standen (Feuille d’avis de Lausanne vom 28. September 1907, 24).

Konkret und in Übereinstimmung mit der im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 15. November eingetragenen Information hatte die Generalversammlung beschlossen, die Aktiengesellschaft aufzulösen und ihre Liquidation drei Verwaltungsratsmitgliedern anzuvertrauen: Émile Paccaud, Charles Lévy-Schwob und Paul Pasquier (SHAB, Bd. 25, 1907, 1975 – La Revue vom 21. November 1907, 2). Die Liquidation wurde erst im März 1917 mit der endgültigen Löschung der Firma Fabrique de poterie de Renens S. A. vollendet.

Am selben 15. November 1907 verkündete das SHAB die am 30. Oktober erfolgte Gründung einer neuen Gesellschaft unter dem Namen «Fabrique de poterie et briqueterie de Renens S. A.» dotiert mit einem Kapital von 600 000 Franken, aufgeteilt in 1200 Aktien. Es wurde festgelegt, dass die Gesellschaft «…] sich nach Bedarf die notwendigen Immobilien, Einrichtungen und Materialien beschaffen und diejenigen, die überflüssig werden, liquidieren[a] wird, wenn dies Vorteile bringen würde». Der Präsident des Verwaltungsrats war Émile Paccaud, der Sekretär Aloys Fonjallaz, Gemeindepräsident von Cully, der Verwaltungsratsdelegierte Auguste Ludowici aus Genf. Die Leitung des Unternehmens wurde Paul Pasquier anvertraut (SHAB, Bd. 25, 1907, 1975).

Fabrique de poterie et briqueterie de Renens S. A. (1907–1923), nachher Briqueterie, tuilerie et poterie de Renens S. A. (1923–1969)

Im folgenden Frühjahr berichtete die Gazette de Lausanne mit folgenden Worten über das Ereignis: «In Renens-Gare wurde eine Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 600 000 Franken gegründet, um in kurzer Zeit eine grosse Ziegelbrennerei zu errichten. An der Spitze dieser neuen Gesellschaft stehen die Eigentümer der Töpfereien Pasquier-Castella und Jaccard, die derzeit fusioniert sind. Die neue Fabrik wird südlich der Töpferei Pasquier, ehemals Lévy-Schwob, entstehen. Die Erdarbeiten haben bereits begonnen, und man beabsichtigt, die neue Fabrik bereits im nächsten Winter in Betrieb zu nehmen» (Ausgabe vom 7. Mai 1908, 2).

Dieser kurze Artikel beleuchtet die Modalitäten der «Fusion» der ehemaligen Unternehmen: Anscheinend erwarb die Fabrique de poterie de Renens S. A. die Töpferei Jaccard (oder zumindest ihren Geschäftswert); in einem zweiten Schritt wurde die alte Aktiengesellschaft aufgelöst und die Verantwortlichen gründeten eine neue Gesellschaft, ebenfalls in der Form einer S. A. und mit dem Ziel, eine Fabrik aus dem Nichts zu errichten. Die Ausrüstung und das Gebäude der Töpferfabrik wurden wahrscheinlich auf die neue Einheit übertragen, die anscheinend bereits im Winter 1908 ihre Arbeit aufnahm. Von Oktober bis Dezember 1908 veröffentlichte die Fabrique de poterie et briqueterie de Renens S. A. eine Anzeige über den Verkauf einer Fabrik in Renens, «mit Keramiköfen, Grundstück ad libitum»; dabei handelte es sich um das Gebäude der früheren Aktiengesellschaft (z. B. SHAB, Bd. 26, 1908, 2172).

Bis zur Fertigstellung der neuen Anlagen wurde die Produktion offenbar in der alten «grossen Töpferei» fortgesetzt, denn Le Grütli vom 30. Oktober 1908 (S. 2) berichtet über einen Streik der Dreher und Lackierer der Poterie et briqueterie de Renens, die die gleichen Löhne wie in der Poterie moderne verlangten (siehe unten).

Mit der Gründung der neuen Gesellschaft wurde deutlich, dass sich das Unternehmen nun auf einer höheren Stufe bewegte, sowohl in Bezug auf das Kapital als auch auf die Produktionsmittel. Die angekündigten Produkte umfassten immer noch gewöhnliche Töpferwaren und Blumenvasen, doch der Schwerpunkt sollte nun auf «Baukeramik» liegen, insbesondere auf Dachziegel, Backsteine und Rohre.

Paul Pasquier-Castella blieb bis 1909 in der Geschäftsleitung; im Indicateur vaudois gab er fortan den Beruf des Vertreters an. Die Fabrique de poterie et briqueterie de Renens S. A. änderte im Jahr 1923 ihren Firmennamen in Briqueterie, tuilerie et poterie de Renens S. A., eine Umbenennung, die ihre immer stärkere Ausrichtung auf die industrielle Herstellung von Bauelementen widerspiegelte (SHAB, Bd. 41, 1923, 556).

Eine ganzseitige illustrierte Anzeige, erschienen im Indicateur pratique du commerce et de l’industrie du canton de Vaud im Jahr 1931 (S. X), zeigt deutlich, wie gross die neuen Anlagen geworden waren, die nun wie ein moderner Industriekomplex aussahen, der ordnungsgemäss an das Eisenbahn- und Strassennetz angeschlossen war. Das gleiche Jahrbuch enthält ähnlich illustrierte Anzeigen von drei weiteren grossen Ziegelindustrien des Kantons: Dutoit & Cie in Yvonand (unpag. vor S. I); Barraud & Cie in Bussigny, Chavornay, Éclépens und Yverdon (S. III); Morandi Frères in Corcelles-près-Payerne (S. VI).

Das Unternehmen wurde 1966 in «Briqueterie Renens S. A.» umbenannt mit Verlegung des Firmensitzes nach Crissier (SHAB, Bd. 84, 1966, 3109). Zu diesem Zeitpunkt stellte das Unternehmen hauptsächlich Materialien auf der Basis von Zement, Sandstein oder mit Silizium angereichertem Beton her.

1972 wird der Firmenname in BTR Matériaux S. A. umbenannt.

Übersetzung Stephanie Tremp

Quellen:

La presse vaudoise et genevoise, ainsi que les annuaires du canton de Vaud (consultés sur le site Scriptorium de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne et sur le site letempsarchives.ch)

La Feuille officielle suisse du commerce, dès 1883 (consultée sur le site e-periodica.ch)

Bibliographie:

Ferney-Voltaire 1984

Ferney-Voltaire. Pages d’histoire. Ferney-Voltaire/Annecy 1984.

Huguenin 2010

Claire Huguenin (éd.), Patrimoines en stock. Les collections de Chillon. Une exposition du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire de Lausanne en collaboration avec la Fondation du château de Chillon, Espace Arlaud, Lausanne et Château de Chillon. Lausanne 2010.

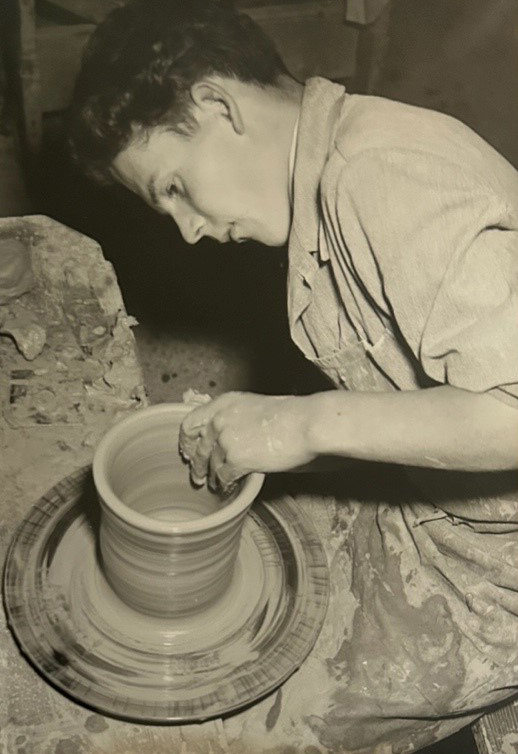

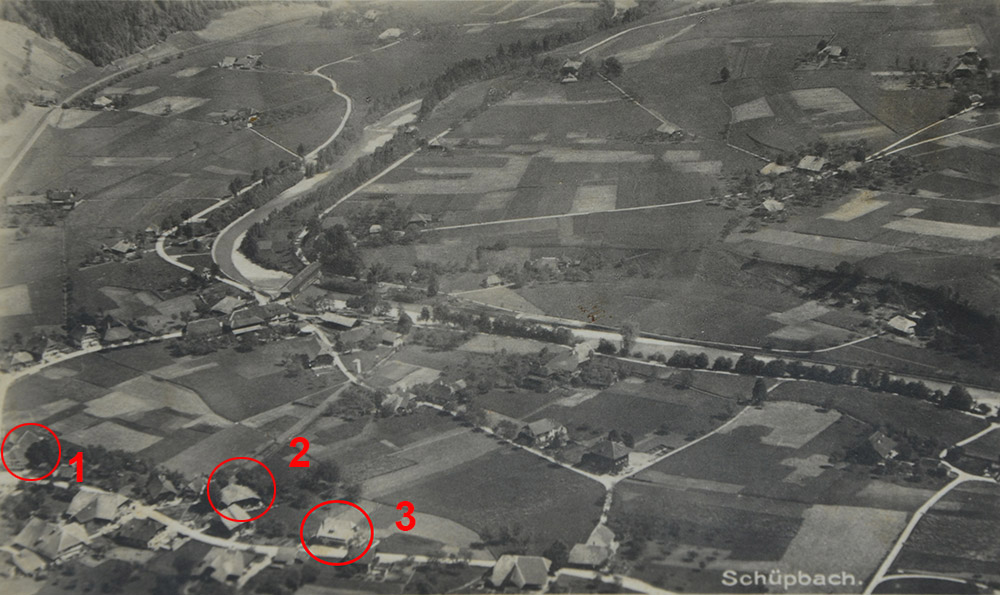

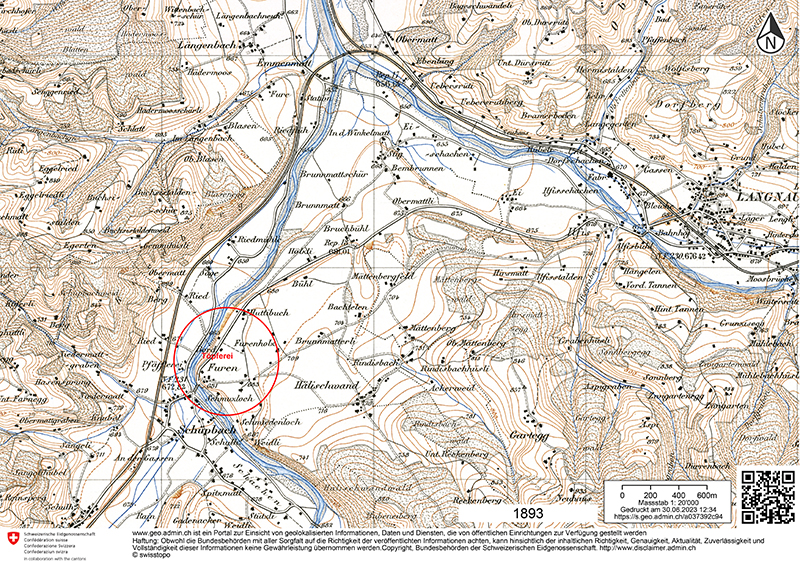

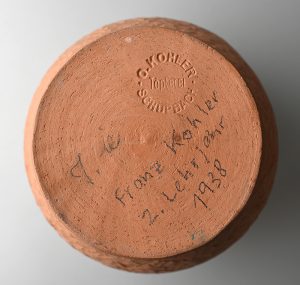

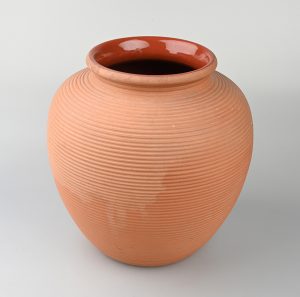

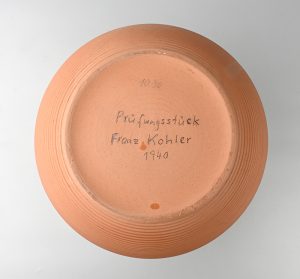

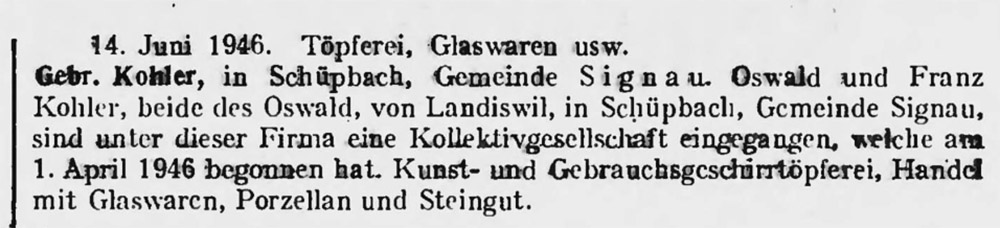

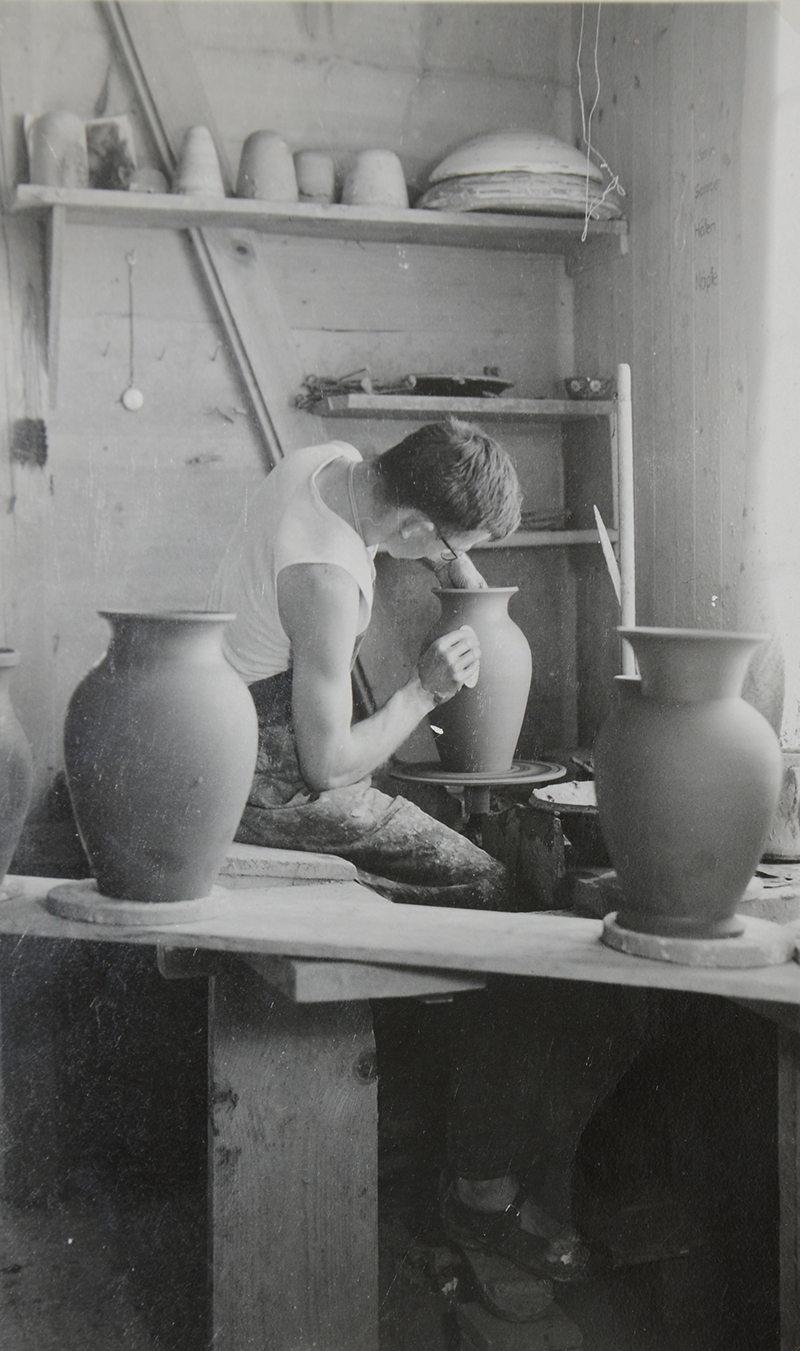

1949, Oswald Kohler, jun. beim Drehen.

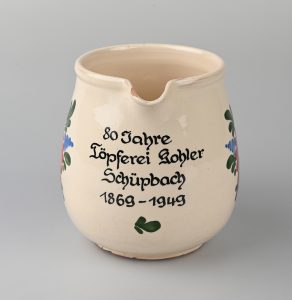

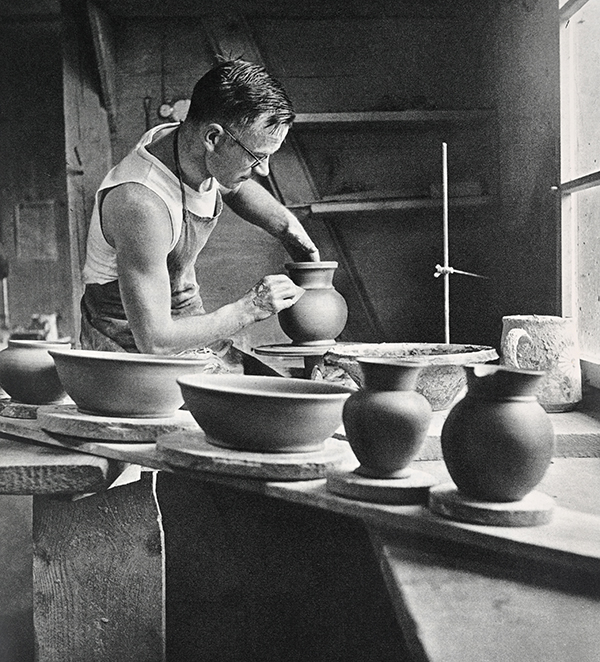

1949, Oswald Kohler, jun. beim Drehen. 1949, Oswald Kohler, jun. und Lehrling Willy Wüthrich beim Henkeln. Die Henkelstränge werden mit der Henkelpresse ausgestossen, eine Schablone gibt den gewünschten Querschnitt vor.

1949, Oswald Kohler, jun. und Lehrling Willy Wüthrich beim Henkeln. Die Henkelstränge werden mit der Henkelpresse ausgestossen, eine Schablone gibt den gewünschten Querschnitt vor. 1949, Franz Kohler trägt Zierkeramik zum Trocknen vors Haus.

1949, Franz Kohler trägt Zierkeramik zum Trocknen vors Haus. 1949, Franz Kohler beim Engobieren der lederharten Keramik mit Hilfe einer hölzernen Schöpfkelle.

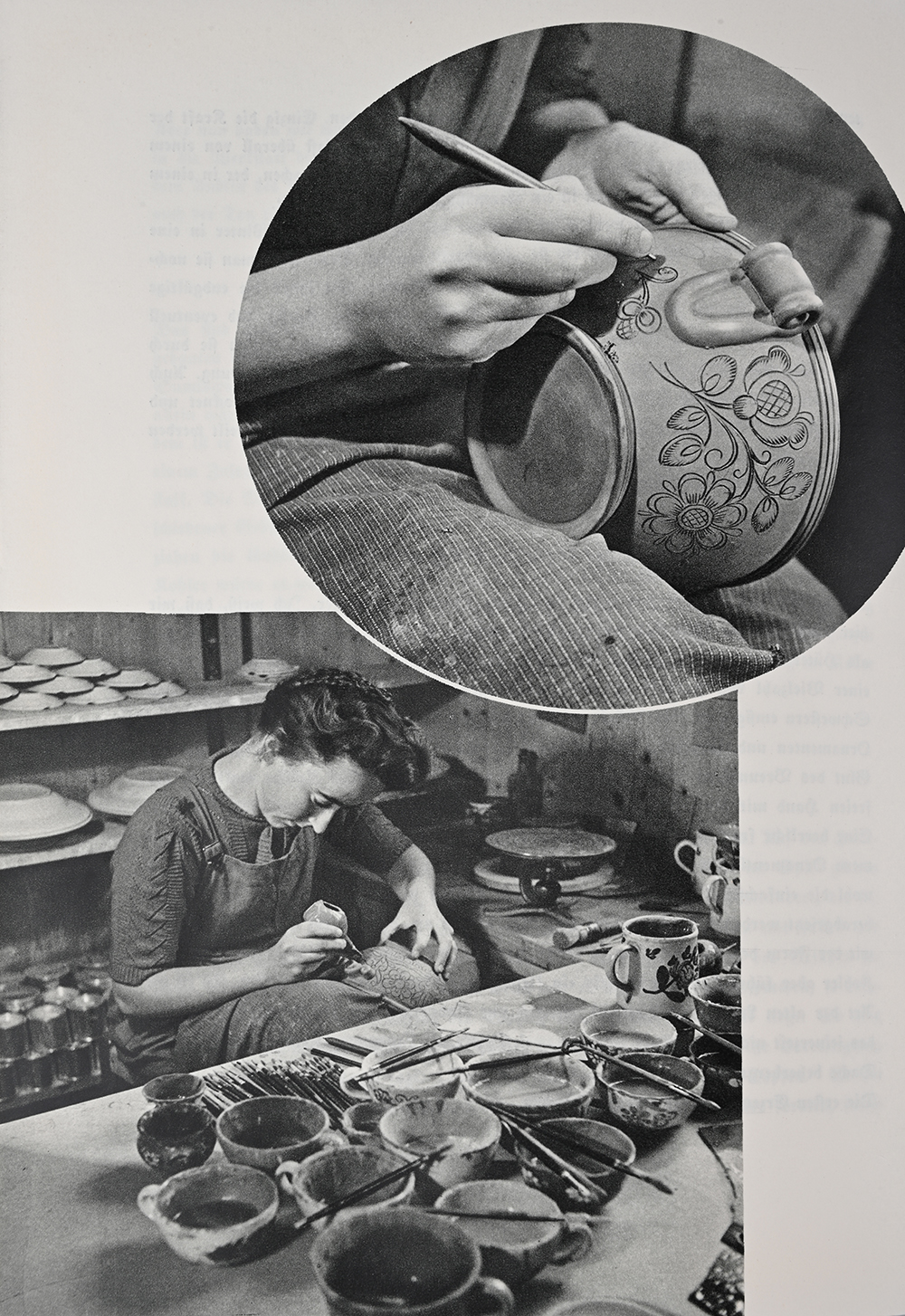

1949, Franz Kohler beim Engobieren der lederharten Keramik mit Hilfe einer hölzernen Schöpfkelle. 1949, Erna Kohler (später Erna Schröter-Kohler) bemalt eine vorgeritzte Terrine im Stil Alt-Langnau mit dem Malhörnchen. Vor ihr auf dem Tisch Pinsel und diverse Malengoben.

1949, Erna Kohler (später Erna Schröter-Kohler) bemalt eine vorgeritzte Terrine im Stil Alt-Langnau mit dem Malhörnchen. Vor ihr auf dem Tisch Pinsel und diverse Malengoben. 1949, Oswald Kohler, sen. nimmt den Elektro-Brennofen aus (man beachte die „gerollten“, vertikal eingesetzten Platten). Noch in den 1980er-Jahren wurden bei Kohlers bestimmte Geschirrtypen nur einmal gebrannt, d.h. es wurde auf einen Schrühbrand verzichtet. Gebrannt wurde aus Kostengründen mit Nachtstrom. Für den Glasurbrand wurden Temperaturen von 960 bis 970 Grad Celsius angestrebt.

1949, Oswald Kohler, sen. nimmt den Elektro-Brennofen aus (man beachte die „gerollten“, vertikal eingesetzten Platten). Noch in den 1980er-Jahren wurden bei Kohlers bestimmte Geschirrtypen nur einmal gebrannt, d.h. es wurde auf einen Schrühbrand verzichtet. Gebrannt wurde aus Kostengründen mit Nachtstrom. Für den Glasurbrand wurden Temperaturen von 960 bis 970 Grad Celsius angestrebt.