Museo Ciäsa Granda

Strada Cantonale 102

7605 Stampa, Bregaglia

Tel.: +41 (0)81 822 17 16

E-Mail: info@ciaesagranda.ch

Andreas Heege, 2021

Ceramiche del Museo Ciäsa Granda su CERAMICA CH

Ciäsa Granda significa „casa grande“ nel dialetto bregagliotto e in effetti il museo è ospitato in un’imponente casa patrizia del 1581. All’edificio originario è stata aggiunta una sala espositiva sotterranea, nella quale si possono ammirare numerose opere degli artisti Giovanni, Alberto e Diego Giacometti, come pure di Augusto Giacometti e di Varlin. Il museo offre alle visitatrici e ai visitatori uno spaccato della vita contadina di un tempo: come si producevano burro e formaggio, come e dove si lavava il bucato, ma anche quali arnesi e strumenti si usavano per la macellazione e per la produzione degli insaccati. Il museo ospita anche la ricostruzione di vari ambienti artigianali: un laboratorio per la tessitura, uno per la lavorazione della pietra ollare, una forgia e una bottega di pasticceria. Il Museo Ciäsa Granda e l’Archivio storico della Bregaglia al Palazzo Castelmur appartengono alla Società culturale, Sezione Pgi. La Società culturale di Bregaglia nacque nel 1942 e si sviluppò intorno alla Ciäsa Granda, acquistata nel 1952 e restaurata per farne un centro culturale e poi un museo etnografico.

Sono state prese in considerazione 52 ceramiche della collezione museale, divise in due gruppi espositivi. Da una parte vi sono 15 ceramiche che sono state inventariate ed esposte nel contesto della “cucina” e che, per quanto desumibile dai dati disponibili, provengono o dovrebbero provenire per lo più dalla regione, ovvero dalla Bregaglia. Purtroppo la collezione museale inerente la regione non è molto vasta, quindi una valutazione del “panorama ceramico” della Bregaglia resta ancora problematica. Solo una politica museale mirante a prendere in considerazione unicamente gli oggetti di certa provenienza bregagliotta potrebbe migliorare questa situazione.

Il secondo gruppo di 37 ceramiche è stato raccolto da Florio Pult di Ginevra nel 1984 con l’intento di presentare la bottega di un pasticcere. Nel caso di questi oggetti si può presumere che siano stati prevalentemente acquistati da antiquari della regione di Ginevra. Un piccolo gruppo di stampi da forno della Germania meridionale è stato donato da una zurighese.

Vediamo innanzi tutto i recipienti da cucina.

Tre oggetti, che per motivi tipologici non possono essere assegnati a una produzione svizzera, sono purtroppo privi di informazioni di inventario. La grande scodella e i due grandi e pesanti vasi da conserva (orci per strutto?) sono stati realizzati probabilmente in Italia settentrionale (Piemonte?) (Cfr. Martelli / Bianchetti / Volorio 2003, 77-80, vasi per alimenti). Il Museo Retico ha acquisito recipienti simili da Casa Baldini a Stampa, Borgonovo (RMC_H1972.780, RMC_H1972.781) e un pezzo simile si trova al Museo Tgea da Schons a Zillis (TSZ_684). La scodella con decorazione maculata è finora un pezzo unico in Svizzera.

Due tipici recipienti con decorazione maculata verde su ingobbio chiaro e dotati di coperchi concavi provengono molto probabilmente dalla Germania meridionale. Forme e decorazioni identiche sono molto diffuse nei Grigioni e nel Liechtenstein. Sono databili al XIX secolo, senza che sia possibile una maggior precisione. Il pezzo con i manici rialzati rispetto all’orlo è un dono da Vicosoprano, quindi è molto probabile che sia stato utilizzato per l’ultima volta in Bregaglia. Il secondo pezzo è privo di indicazioni inerenti la provenienza.

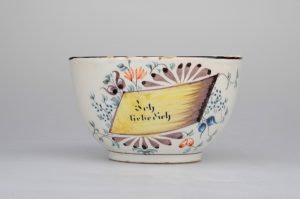

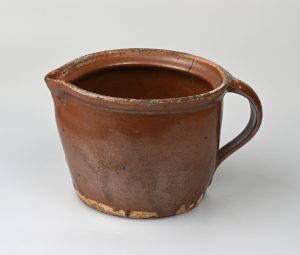

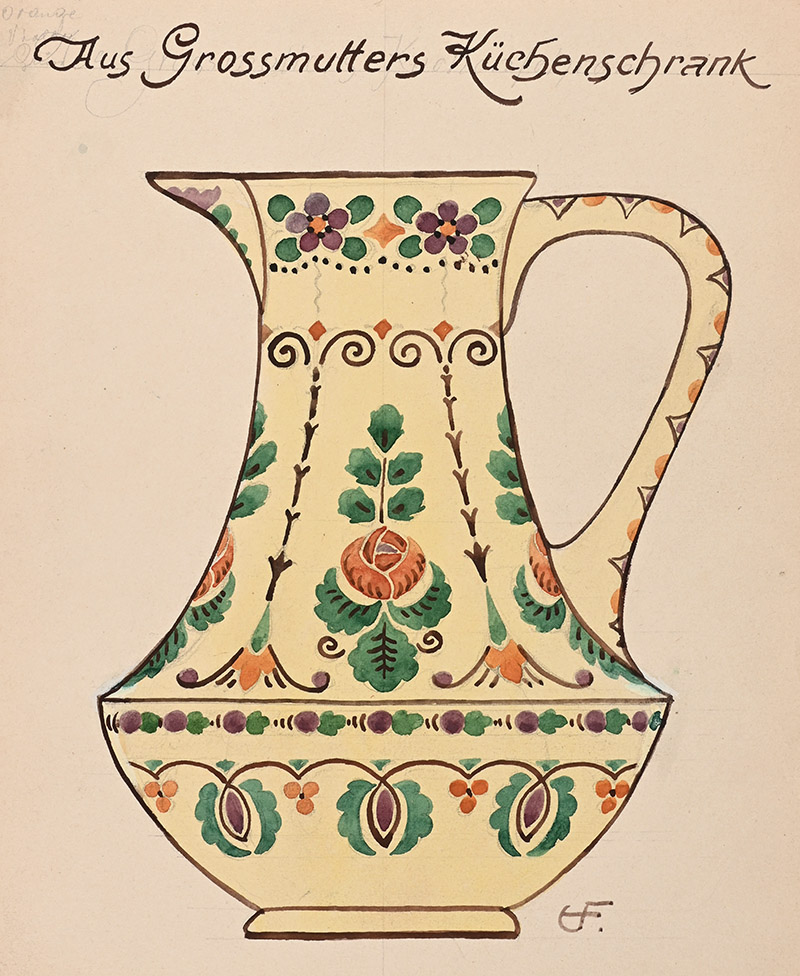

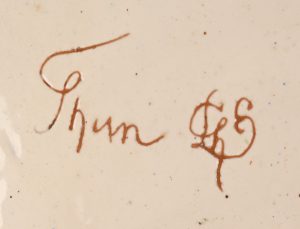

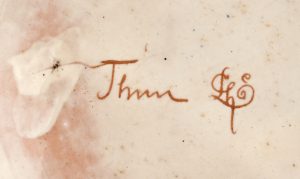

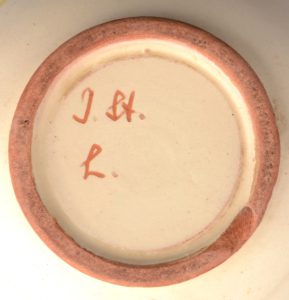

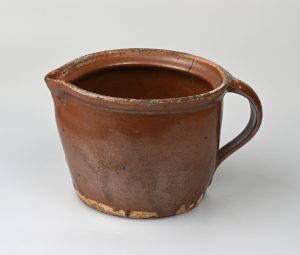

Per quanto concerne i restanti recipienti ceramici, alcune scodelle e un bricco per bollire il latte sono probabilmente di Berneck SG e risalgono alla fine del XIX o all’inizio del XX secolo. Una delle scodelle è insolitamente contrassegnata da un marchio impresso che ne indica il volume, come di solito attestato nei bricchi per bollire il latte. Questa scodella è stata donata al museo da Vicosprano.

Una scodella con orlo a spigolo vivo e dalla caratteristica invetriatura giallognola è purtroppo anch’essa un pezzo senza indicazioni inerenti la provenienza. I recipienti di questa classe ceramica e con questo decoro sono molto diffusi nei Grigioni. Sono stati prodotti nella Svizzera occidentale e in Francia, nell‘area intorno al Lago di Ginevra così come in Alta Savoia, e una loro massiccia esportazione nei Grigioni è inconcepibile senza un completo sviluppo della rete ferroviaria. Sembra quindi che tutte queste ceramiche non siano precedenti la fine del XIX o il primo terzo del XX secolo.

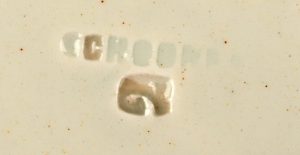

Le maioliche (maioliche o ceramiche „alla faentina“) sono molto rare nella collezione museale, anche se è particolarmente sorprendente la mancanza di maioliche italiane. L’unico pezzo è un bricco per il caffè prodotto a Kilchberg-Schooren nella prima metà del XIX secolo, donata al museo da Vicosoprano.

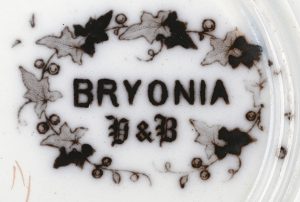

Di contro, la terraglia è leggermente più rappresentata nella raccolta museale, dove ci sono tre pezzi inventariati. Da Vicosoprano è stata donata al museo una zuppiera particolarmente capiente e rappresentativa, che reca il marchio Schramberg ed è presente in entrambi i campionari della manifattura (Staffhorst 2020, campionario Schramberg I, n. 244 „zuppiera circolare, senza sottopiatto“; campionario Schramberg II, n. 106 „terrina, inglese, circolare, alta“).

Una delle rarissime zuppiere contrassegnate con „SCHELLER“, ma non decorate, proviene dalla fabbrica di Johannes Scheller a Kilchberg-Schooren presso Zurigo (cfr. Ducret 2007, 16 e 23, fig. 37: campionario Scheller „scodella per zuppa, Casserole“ oppure „scodella del tipo Casserole“) ed è stata prodotta tra il 1846 e il 1869. Il pezzo è stato conservato a Vicosoprano fino al 1980 e poi donato al museo.

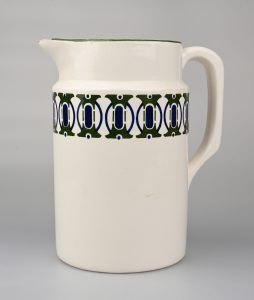

Dalla fabbrica di terraglia Niederweiler a Möhlin nel Canton Argovia proviene un bricco per il latte prodotto dopo il 1906, che dal punto di vista della tecnica presenta una strana combinazione di decorazioni dipinta col pennello e applicata con decalcomania. Anche questo recipiente è stato donato al museo da Vicosoprano.

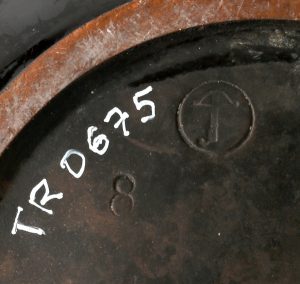

Una bottiglia in gres realizzata al tornio (bottiglia per l’acqua minerale) è l’unico oggetto in gres per la cucina. Sulla parte anteriore è impresso il marchio (marchio della fontana) „SELTERS NASSAU, Preussischer Adler“ di Niederselters: la bottiglia è quindi stata realizzata tra il 1866 e il 1879 circa (Heege 2009). Purtroppo risulta priva di indicazioni relative alla sua provenienza.

Le ceramiche della bottega di pasticceria hanno una composizione notevolmente diversa. A causa delle circostanze sconosciute relative alla loro acquisizione non possono essere considerate come oggetti della Bregaglia.

Il contesto di una pasticceria comprende ovviamente gli stampi per dolci. I due stampi per cuocere gli agnelli pasquali sono stati probabilmente realizzati a Soufflenheim in Alsazia (cfr. Legendre / Maire 1996, 148 n. 131; Demay 2003, 25-33; Decker / Haegel / Legendre et al. 2003, 38-39). Esemplari molto simili si trovano nell’inventario di un pasticcere conservato al museo di Poschiavo (MPO_19003).

In una pasticceria si sarebbero anche potuti trovare piccoli stampi dalla superficie interna invetriata, che si può presume fossero utilizzati per decorare vari prodotti da forno (panpepato, Biberli, biscotti Tirggel o Springerle, panini all’anice), per modellare marzapane e gomma adragante o per realizzare la pasta di mele cotogne / „Quittenzeltlein“ (Brunold-Bigler 1985; Morel 2000, 101; Bernerisches Koch-Büchlein 1749, ricetta 303). Più probabile è però l’ipotesi che si tratti di oggetti provenienti da una famiglia svizzerotedesca di estrazione borghese, perché i pezzi sono stati donati al museo da una zurighese. Il Museo retico di Coira conserva un gran numero di stampi simili (Brunold-Bigler 1985), ma purtroppo non sappiamo ancora in quale atelier della Svizzera tedesca o della Germania meridionale siano stati realizzati. Da un punto di vista stilistico è probabile che risalgano al XVIII o alla prima metà del XIX secolo.

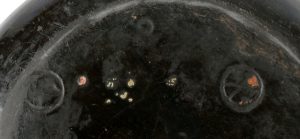

Un’intera gamma di stampi per torte, da forno o per budini è stata rivestita di una vetrina al manganese marrone scuro. Nessuno di loro presenta un marchio. Mentre stampi per ciambelle simili a quello in alto sono abbastanza comuni nei Grigioni, le altre due forme sono rarità. Il pezzo più in basso in primo piano potrebbe essere uno stampo per budino. Lo stampo di sinistra, del quale esiste un secondo esemplare più piccolo, rappresenta invece il tipo con forma a „corona“. Pezzi simili si trovano nel campionario Ziegler’sche Tonwarenfabrik Schaffhausen al n. 35, e nel campionario Aedermannsdorf 1895 al n. 70 con la denominazione „Krone, Couronne“. Dovrebbe esservi stata cotta una torta molto speciale.

I due campionari possono essere usati quali riferimenti diretti anche per l’origine delle stoviglie invetriate al manganese, probabilmente realizzate principalmente nella Svizzera tedesca, per esempio a Kilchberg-Schooren, e vendute in grandi quantità nei Grigioni; fra queste le terrine circolari e quelle ovali sono le più comuni nella collezione museale.

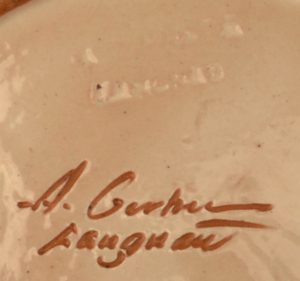

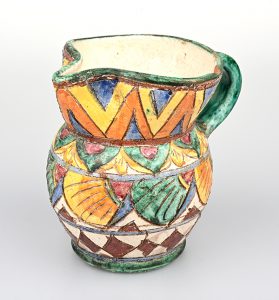

Le terrine includono anche un pezzo sorprendentemente decorato e stampigliato, realizzato probabilmente nell’Impero tedesco a Dessau, Sassonia-Anhalt, presso l’Anhaltische Kunsttöpferei (A.K.T.) da Friedrich Franz Krätzel, prima del 1910. Come questo pezzo si sia “perso” in Svizzera rimane purtroppo un mistero.

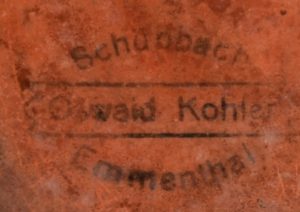

Oltre a quanto visto sin qui, nella bottega del pasticcere si trovano ceramiche del tipo „Heimberger“ di Berneck SG (in alto a sinistra) e piatti con invetriatura all’argilla di colore marrone del tipo „Bunzlauer“ provenienti principalmente dall’odierna Slesia polacca. In qualità di „stoviglie sanitarie“, presumibilmente senza piombo, furono un successo di esportazione a livello europeo dell’Impero tedesco alla fine del XIX ma soprattutto nella prima metà del XX secolo. Finora non vi sono prove che questo tipo di ceramica sia stato copiato in Svizzera.

Per quanto concerne l’allestimento della bottega del pasticcere, la presenza di una teglia rettangolare della SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE VALLAURIS A.M può essere classificata solo come un errore da mercato delle pulci.

Al contrario, un’intera serie di ceramiche potrebbe benissimo provenire dalla regione di Ginevra, ma anche dai Grigioni. Scodelle, bricchi per bollire il latte e vasi da conserva per lo strutto (Toupine) sono tipici prodotti della regione del Lago di Ginevra (ad es. la fabbrica di ceramiche Knecht), come anche dell’Alta Savoia (Buttin / Pachoud-Chevrier / Faÿ-Hallé 2007; Buttin 2019) o del dipartimento del Giura nella Franca Contea (sito di produzione ceramica ad es. di Nermier: Pétrequin / Monnier 1995).

Vale la pena menzionare un altro recipiente in terraglia: un grande secchio per l’acqua o per il liquame privo del manico in materiale organico, che fu probabilmente realizzato da Villeroy & Boch a Wallerfangen alla fine del XIX secolo. In realtà appartiene al contesto degli articoli per l’igiene (servizio per il bucato o vasi da notte) e, per vista la loro funzione, non ha nulla a che spartire con una pasticceria.

Da ultimo vale la pena presentare un bricco in terraglia invetriata nera, che rappresenta probabilmente un vecchio oggetto del magazzino del museo, ma che è stato reinventariato nel contesto della bottega del pasticcere. Secondo il campionario di Schramberg I, n. 102, è un „bricco per il caffè, maniera inglese, cilindrico“ o il n. 174 è un „colatore per la panna, cilindrico con coperchio“; il campionario II, n. 1 definisce una forma identica come „bricco per il caffè, cilindrico“ (Staffhorst 2020). I recipienti ceramici realizzati in „terraglia invetriata nera“ rappresentano per la manifattura Schramberg un prodotto eccezionale. Il bricco è l’unico esemplare documentato nei Grigioni.

Ringraziamenti

La fondazione CERAMICA ringrazia sinceramente Bruna Ruinelli per l’ottima assistenza e per il sostegno ricevuti in occasione del lavoro di documentazione.

Traduzione Maria-Isabelle Angelino

Bibliografia:

Bernerisches Koch-Büchlein 1749

Bernerisches Koch-Büchlein (Nachdruck 1970), Bern 1749.

Brunold-Bigler 1985

Ursula Brunold-Bigler, „Trukhs in die Mödel“: Bemerkungen zur Gebäckmodelsammlung des Rätischen Museums, in: Jahrbuch der Historisch-Antiquarischen Gesellschaft von Graubünden 115, 1985, 43-66.

Buttin 2019

Anne Buttin, La poterie – De terre et de feu, Magland 2019.

Buttin/Pachoud-Chevrier/Faÿ-Hallé 2007

Anne Buttin/Michèle Pachoud-Chevrier/Antoinette Faÿ-Hallé, La Poterie domestique en Savoie, Annecy 2007.

Decker/Haegel/Legendre u.a. 2003

Emile Decker/Olivier Haegel/Jean-Pierre Legendre u.a., La céramique de Soufflenheim. Cent cinquante ans de production en Alsace 1800-1950, Lyon 2003.

Demay 2003

Bernard Demay, Les moules à gâteaux, Bouxwiller 2003.

Heege 2009

Andreas Heege, Steinzeug in der Schweiz (14.–20. Jh.). Ein Überblick über die Funde im Kanton Bern und den Stand der Forschung zu deutschem, französischem und englischem Steinzeug in der Schweiz, Bern 2009.

Legendre/Maire 1996

Jean-Pierre Legendre/Jean Maire, La céramique de Soufflenheim (Bas-Rhin) du milieu du XIXe siècle au début du XXe siècle. Typologie de la production et éléments de chronologie, in: Cahiers Alsaciens d’archéologie, d’art et d’histoire 39, 1996, 139-170.

Martelli/Bianchetti/Volorio 2003

Alessandro Martelli/Gianfranco Bianchetti/Paolo Volorio, La manifattura delle ceramiche di Premia (1808-1862), Villadossola 2003.

Maurizio 1990

Remo Maurizio, Guida al museo di valle Ciäsa granda (Stampa, Val Bregaglia), Stampa 1990.

Morel 2000

Andreas Morel, Basler Kost. So kochte Jacob Burckhardts Grossmutter (178. Neujahrsblatt, herausgegeben von der Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige), Basel 2000.

Pétrequin/Monnier 1995

Pierre Pétrequin/Jean-Louis Monnier, Potiers Jurassiens. Ethno-archéologie d´un atelier du XIXe siècle, Lons-Le-Saunier 1995.

Staffhorst 2020

Andreas Staffhorst, Schramberger Steingut 1820-1882 (Schriftenreihe des Stadtarchivs und Stadtmuseums Schramberg 30), Schramberg 2020.