Musée d’art et d’histoire

Esplanade Léopold-Robert 1

CH-2000 Neuchâtel

Tel.: +41 (0)32 717 79 20

mahn@ne.ch

Die Keramiksammlung des Museums für Kunst- und Geschichte in CERAMICA CH

Roland Blaettler (in Zusammenarbeit mit Rudolf Schnyder) und Andreas Heege, 2019

Mit mehr als 1700 Objekten aus den Bereichen Geschirr, Tisch- und Vitrinendekorationen ist die Keramiksammlung zweifellos einer der Schwerpunkte der im MAHN aufbewahrten Kulturgüter, insbesondere im Bereich der nationalen Produktionszentren, die mehr als die Hälfte dieses Bestandes ausmachen. In der Gruppe der Schweizer Keramik sind die engobierten und glasierten Irdenwaren – hauptsächlich aus dem Kanton Bern stammend – deutlich in der Überzahl, sie decken die Hälfte des Schweizer Kontingents ab. Insbesondere in dieser Kategorie zählt die Neuenburger Sammlung auch heute noch zu den grössten Referenzensembles des Landes.

Im Allgemeinen haben die Bestände der heutigen Abteilung für angewandte Kunst des MAHN ihren Ursprung in den ersten Sammlungen, die das Historische Museum seit Beginn des 19. Jahrhunderts zusammentrug. Im Jahr 1835 entstand eine Sammlung von Gegenständen, die mit dem Neuenburger Leben in Verbindung standen, dank der Spenden, die durch die Einrichtung des Museums im Lateingymnasium angeregt wurden. Die Behörden der Stadt (1838) und später des Kantons (1858) bereicherten diese ursprünglichen Bestände, indem sie dem Historischen Museum wertvolle Objekte zur Geschichte der Stadt und eine bedeutende Waffensammlung anvertrauten. Im Jahr 1884 zog das Historische Museum in das neue Kunstmuseum um, das 1972 zum Kunst- und Geschichtsmuseum wurde. Die Sammlungen wurden schon damals durch Ankäufe und Schenkungen von Neuenburger Familien weiter ausgebaut. In dieser Zeit erlebten die Keramikbestände einen Aufschwung, wobei der Grossteil der Ankäufe zwischen 1884 und den 1920er-Jahren erfolgte. Das Neuenburger Beispiel passt perfekt in den allgemeinen Kontext der Geschichte der Schweizerischen Museen, insbesondere der Geschichtsmuseen, die zwischen 1870 und 1914 eine erste Welle von Gründungen erlebten (Lafontant Vallotton 2007, 15). Die Bewegung gipfelte in der Einweihung des Nationalmuseums im Jahr 1898. In seiner Monografie über die Bäriswiler Keramik stellt Andreas Heege fest, dass die meisten grossen Keramiksammlungen in Schweizer Museen im Wesentlichen zwischen den 1880er- und den späten 1930er-Jahren aufgebaut wurden (Heege et al. 2011, 61).

Nichts deutete darauf hin, dass das Museum zum Kompetenzzentrum für Keramik werden sollte. Eine solche Entwicklung lässt sich unserer Meinung nach nur dadurch erklären, dass drei Persönlichkeiten gleichzeitig an der Spitze der Institution standen, die sich offensichtlich für dieses Fachgebiet interessierten oder sich sogar dafür begeisterten: Auguste Bachelin (1830–1890), der von 1885 bis 1890 der erste Konservator des Historischen Museums war; Alfred Godet (1846–1902), Unterkonservator von 1886 bis 1890 und dann Konservator von 1890 bis 1902, und Charles Alfred Michel (1854–1935), Mitglied der Museumskommission seit 1888 und stellvertretender Konservator von 1905 bis 1935.

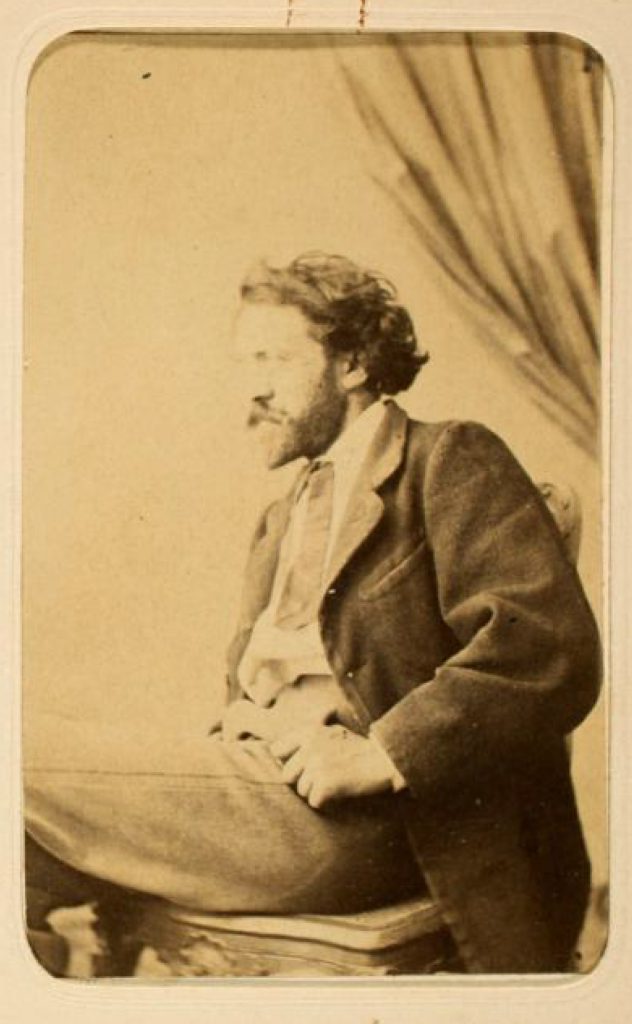

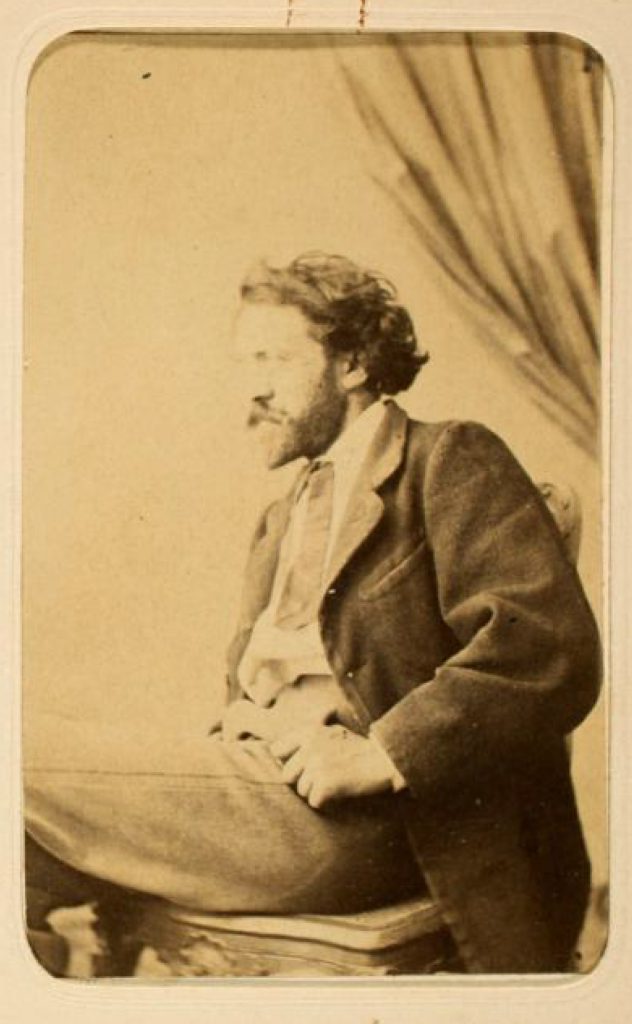

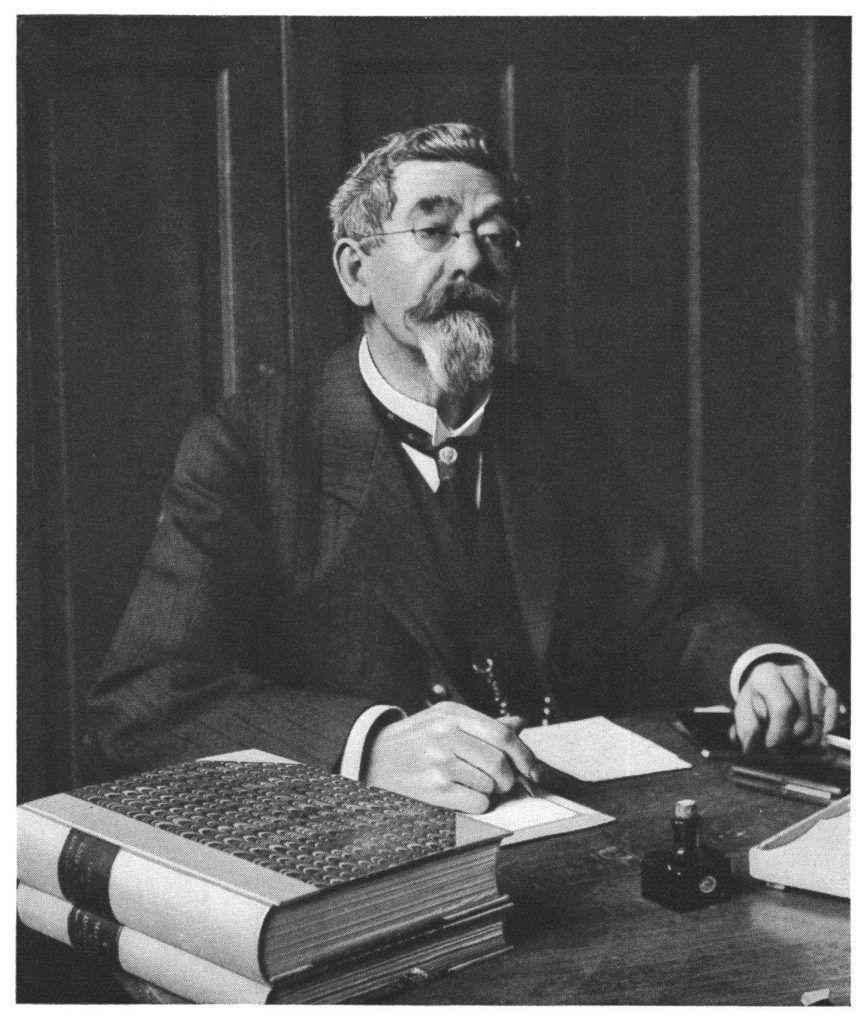

Auguste Bachelin (1830–1890) war von 1885 bis 1890 der erste Konservator des Historischen Museums (Foto COLLECTIONS DU CENTRE D’ICONOGRAPHIE DE LA VILLE DE GENÈVE, Rec Est 0062 16).

Obwohl Auguste Bachelins erste Leidenschaft der Malerei galt, begeisterte er sich ebenso für Geschichte und materielle Zeugnisse der Vergangenheit, was ihn zu einer regen Sammeltätigkeit veranlasste (Calame 2001). Im Jahr 1864 gehörte er zu jener Gruppe aufgeklärter Neuenburger, die die Société d’histoire et d’archéologie de Neuchâtel und ihr Organ, das Musée neuchâtelois, gründeten. Die beeindruckende Liste seiner Beiträge für diese Zeitschrift gibt einen Einblick in die Vielfalt seiner Interessensgebiete. Der Sammler Bachelin verliebte sich neben anderen Gebieten offensichtlich auch in die Keramik. Ein Beweis dafür sind die fünfundfünfzig Objekte, die er dem Museum zwischen 1884 und 1890 schenkte.

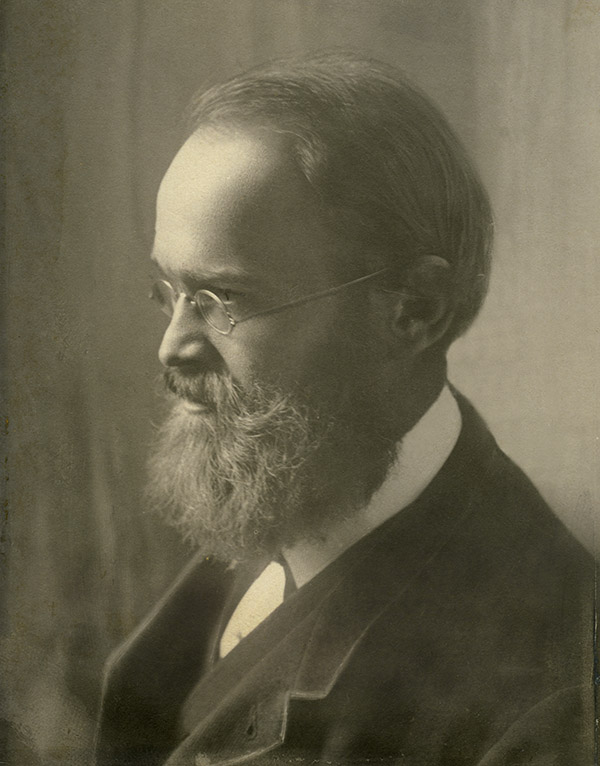

Alfred Godet (1846-1902, Foto MAHN).

Alfred Godet, der Bachelin ab 1886 bei der Organisation des neuen Historischen Museums unterstützt hatte und später sein Nachfolger als Konservator wurde, war ebenfalls eine Persönlichkeit mit überbordender Aktivität und offenem Geist für zeitgemässe Strömungen. Als Lehrer, Zeichner und Illustrator, Mitglied der Eidgenössischen Kommission für historische Denkmäler und der französischen Gesellschaft für Archäologie (Société française d’archéologie) setzte sich Godet mit Leidenschaft für die Entwicklung des Museums ein, insbesondere für die Bereicherung seiner Sammlungen (Châtelain 1905). Unter seinen zahlreichen und vielfältigen Beiträgen in der Zeitschrift Musée neuchâtelois in den Bereichen Geschichte und angewandte Kunst nehmen die Studien zur regionalen Keramik – insbesondere zur Hafnerei – einen besonderen Platz ein (z. B. Musée neuchâtelois 1885, 1886, 1888, 1892, 1898).

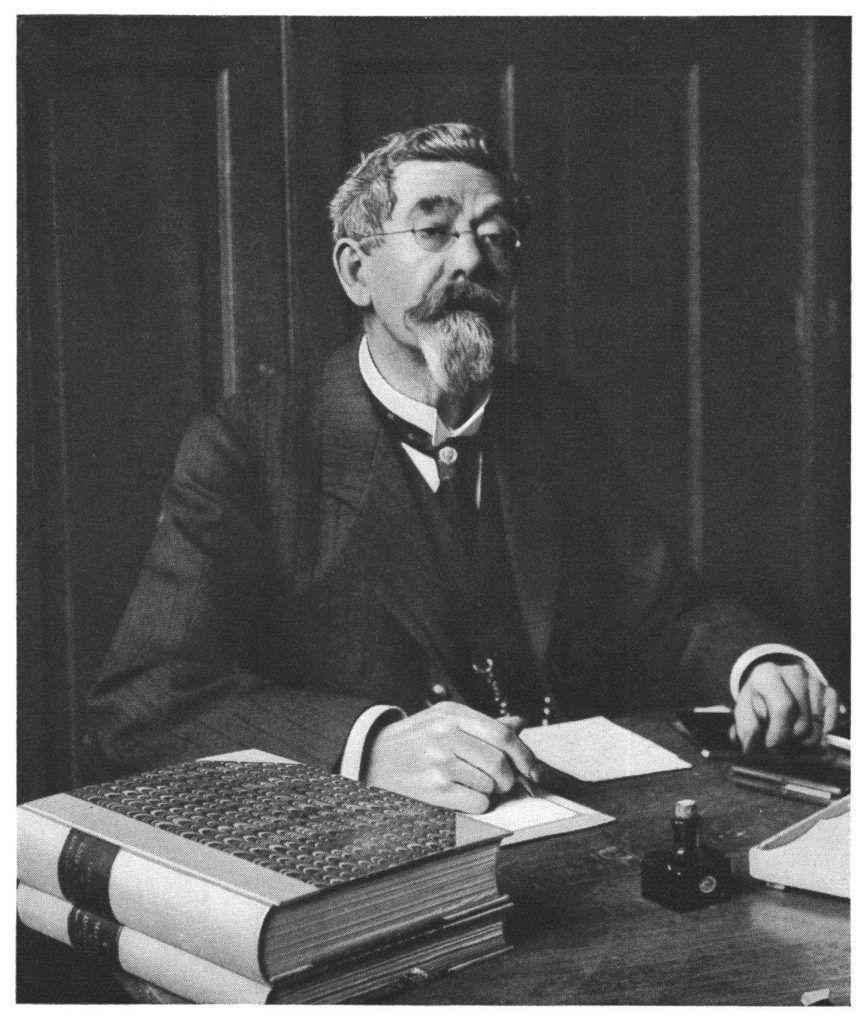

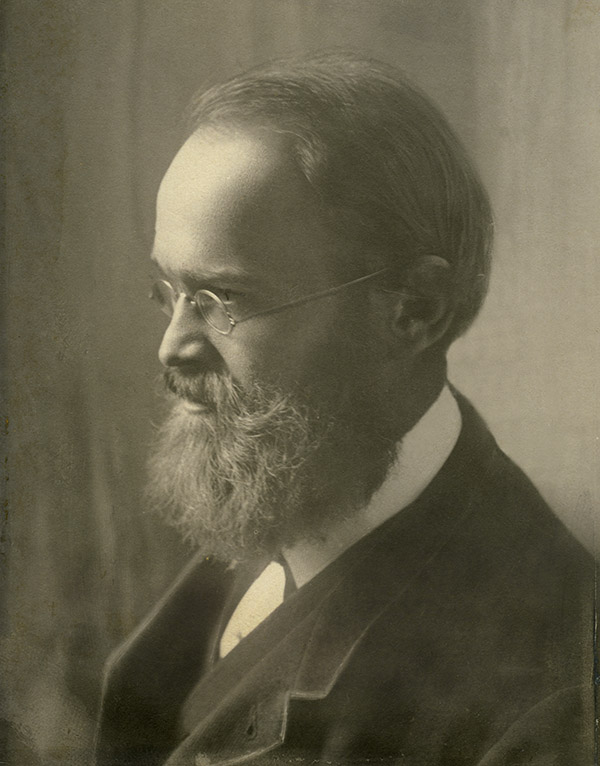

Charles-Alfred Michel (1854-1935, Foto aus dem Nachruf).

Charles-Alfred Michel war sicherlich die zurückhaltendste der drei Personen. Er trat 1888 in die Kommission des Museums ein und wurde 1895 ihr Sekretär. Nach Godets Tod übernahm er von 1902 bis 1904, dem Jahr, in dem Paul de Pury zum Konservator ernannt wurde, das Amt des Interimskonservators. Von da an musste sich Michel mit dem Titel des stellvertretenden Konservators begnügen, eine Funktion, die er bis zu seinem Tod ausübte. Seine Rolle bei der Entwicklung der Sammlungen (insbesondere der Keramik- und Glassammlungen) bleibt dennoch von grosser Bedeutung, nicht zuletzt aufgrund seiner langen Zugehörigkeit zur Institution. Er war wahrscheinlich ein Mensch, der gerne im Hintergrund blieb, aber auch derjenige, der die Musse und Freude hatte, sich in die Dinge zu vertiefen. Bereits 1914, so scheint es, begann er mit der Erstellung des handschriftlichen Katalogs der Bestände. In dem Bereich, der uns interessiert, führte Michel diese Arbeit mit einer für die damalige Zeit bemerkenswerten Genauigkeit und Kenntnis aus, während die Fachliteratur insbesondere in der Schweiz noch in den Kinderschuhen steckte.

Michel publizierte sehr wenig: Am bekanntesten ist sein Katalog der Doubs-Gläsersammlung des Museums, der im Indicateur d’antiquités suisses (Neue Serie, Bd. 37, 1935, 259–272) erschien. Zwischen 1915 und 1935 hielt er jedoch elf Vorträge vor der Société neuchâteloise des sciences naturelles, der er 1912 beigetreten war. Alle diese Vorträge befassten sich mit Keramik- oder Glastechniken aus verschiedenen europäischen und sogar japanischen Produktionen. In seinem Nachruf von 1935 stellte Montandon fest, dass Michel ein besonders fundiertes Wissen über Keramik angehäuft hatte, was ihm eine weitgehend anerkannte Autorität auf diesem Gebiet verlieh. So bezog sich Hans Lehmann, Direktor des Nationalmuseums von 1904 bis 1936, in einem grundlegenden Artikel zur Geschichte der Schweizer Keramik und zu einer kontroversen Frage tatsächlich auf die Meinung von Michel, «Abteilungschef für die Keramik am Historischen Museum in Neuenburg» (Lehmann 1920, 47). In seiner Würdigung betont Montandon Michels führende Rolle bei der Entwicklung der «Heimberg»-Sammlung (die Bezeichnung wird hier als Sammelbegriff für die Gesamtheit der Berner Irdenware-Produktionen verwendet): «Es gelang ihm, eine Sammlung aufzubauen, die sicherlich die schönste und bedeutendste in der Schweiz ist» (Montandon 1935, 241).

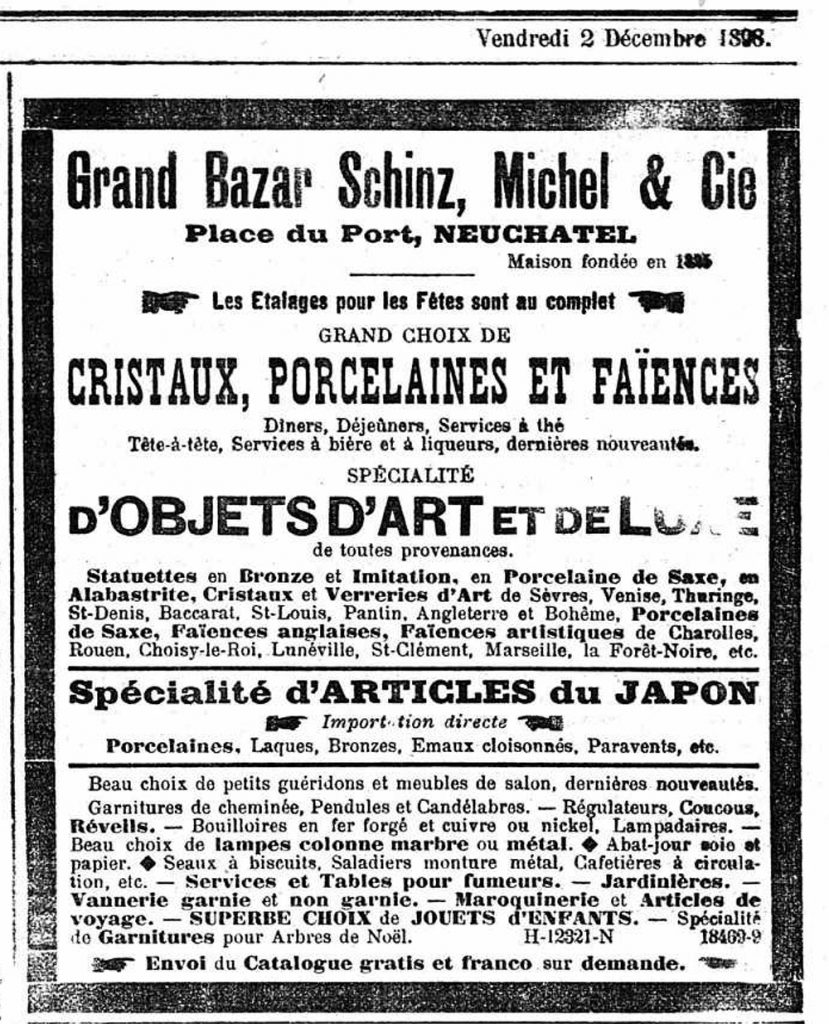

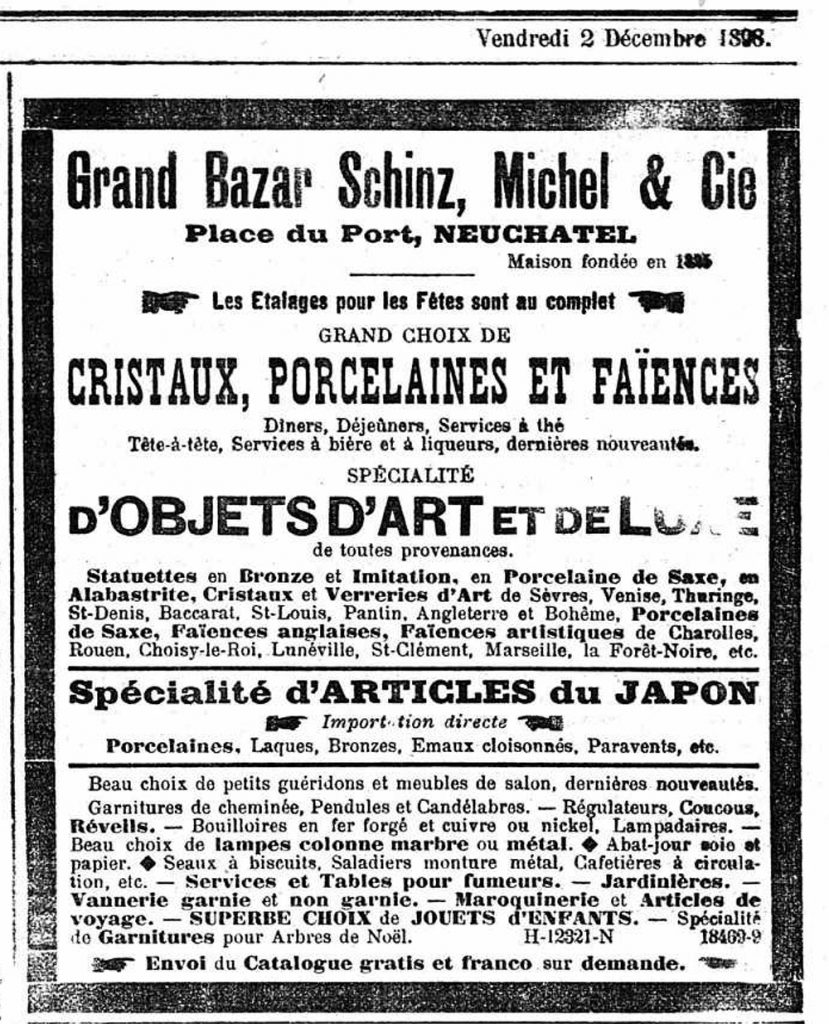

L’Impartial, 2. Dezember 1898.

Charles Alfred Michels Interesse an Keramik wurde auch durch seine berufliche Tätigkeit in einem Geschäft genährt, das neben vielen anderen Dingen auch Antiquitäten und moderne Gebrauchs- und Dekorationsgegenstände verkaufte, insbesondere in den Bereichen Keramik und Glaswaren: der Grand Bazar in Neuenburg. Michel trat mit 14 Jahren in die Dienste des damaligen Bazar Humbert & Cie. ein und blieb bis 1927 in der Firma. Im Jahr 1893 wurde er Teil der Geschäftsleitung des Unternehmens, das nun Schinz, Michel & Cie. hiess.

Abgesehen von den 10% der Keramiken, bei denen wir nicht wissen, wie und wann sie erworben wurden, zeigt sich, dass zwischen 1885 und heute 61% der Objekte gekauft wurden, während 39% durch Schenkungen und Vermächtnisse in die Sammlung gelangten. Ein beeindruckender Anteil des Keramikbestands (85 %) wurde vor 1935 zusammengestellt. Im gleichen Zeitraum betrug der Anteil der Ankäufe sogar 66% – Ausdruck par excellence für ein abgestimmtes Vorgehen der Verantwortlichen der Institution. Die Keramiksammlung des MAHN ist also unbestreitbar das Spiegelbild einer von Bachelin, Godet und Michel getragenen Ankaufspolitik (wobei Letzterer offenbar die Unterstützung seines neuen Konservators Paul de Pury genoss, der von 1904 bis 1964 im Amt war). Unter ihrer Verantwortung wurde zwischen 1885 und 1935 die Sammlung, wie wir sie heute kennen, aufgebaut. Es ist bezeichnend, dass nach Michels Tod im Jahr 1935 die Keramikkäufe abrupt abbrachen. Die einzigen späteren Käufe in diesem Bereich erfolgten in den Jahren 1979, 1987 und 1989.

Insgesamt umfasst die Sammlung etwa 850 Objekte schweizerischer Herkunft (51%), Frankreich steht mit einem Anteil von 15% an den Sammlungen an zweiter Stelle, gefolgt von Deutschland (12%), China (8,5%), Grossbritannien (6,5%), Italien (2%), den Niederlanden (1,3%) und Japan (1%). Der Rest verteilt sich auf verschiedene europäische oder unbestimmte Provenienzen. Quantitativ macht Porzellan 35% des Bestands aus, Irdenware 26%, Fayence 24%, Steingut 10% und Steinzeug 5%.

Die Keramik aus der Schweiz

Unter den Schweizer Produktionen machen die Irdenwaren – engobiert oder einfach glasiert – die Hälfte des Bestands aus, Porzellan 27%, Fayence 15%, Steingut 7% und Steinzeug 1%. Die Irdenwaren des 18. und 19. Jahrhunderts, die mehrheitlich aus den ändlichen Gebieten des Kantons Bern stammen, bilden somit den Kern der Schweizer Sammlung und etablierten sich als hochangesehenes Ensemble unter den Kennern des ausgehenden 19. Jahrhunderts.

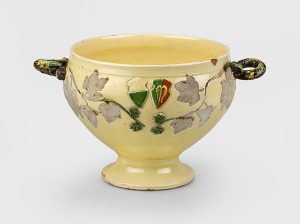

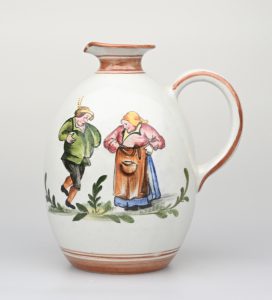

Scherzgefäss, datiert 1774.

Glasierte und engobierte Irdenware – Der Bestand an Schweizer Töpferwaren enthält einige grünglasierte Exemplare aus dem späten 17. oder 18. Jahrhundert, die aus dem Kanton Bern stammen (Töpferei Vögeli in Burgdorf? MAHN AA 2063, MAHN AA 1308, MAHN AA 2101; Keramik aus Langnau: MAHN AA 1783, AA 2058, MAHN AA 1806 [unsicher], MAHN AA 1266; siehe Heege 2015; Heege/Kistler 2017/2), oder aus anderen Regionen des Landes (MAHN AA 1251), wie dieses interessante Scherzgefäss, der auf 1774 datiert ist (MAHN AA 2062, Region Burgdorf oder Langnau?).

In der Gruppe der «Irdenwaren mit brauner Grundengobe», die eine zweckdienliche Einteilung darstellt, haben wir Keramiken unterschiedlicher Machart zusammengestellt, die nicht immer klar zu beurteilen sind (mit einfacher farbloser oder brauner Glasur, mit farbloser Glasur auf braunem Engobegrund oder brauner Glasur auf weisser Grundengobe), darunter ein schönes Beispiel, das traditionell Albligen BE zugeschrieben wird (MAHN AA 2040).

In der Gruppe der bernischen engobierten Irdenwaren machen die gemeinhin Heimberg oder Langnau zugeschriebenen Produktionen den Löwenanteil von 56% des Gesamtbestandes aus, zu gleichen Teilen. Der Rest der Gruppe zeugt von der systematischen Vorgehensweise der Museumsverantwortlichen, da sie alle wichtigen Arten von engobierter Keramik mit hellem Grund, die im Kanton Bern verzeichnet sind, umfasst: Werke aus der Werkstatt von Abraham Marti in Blankenburg, mit zwei herausragenden Exemplaren, von denen wir annehmen, dass sie die frühe Phase der Tätigkeit des Töpfers repräsentieren (MAHN AA 1860; MAHN AA 1858; siehe Heege/Kistler 2017/1, 127–173); ein schönes Ensemble, das die verschiedenen Tätigkeitsperioden der Töpferei Kräuchi in Bäriswil repräsentiert, zu dem wir zwei seltene Beispiele der Fayenceproduktion derselben Werkstatt hinzugefügt haben (MAHN AA 1571; MAHN AA 1878; siehe Heege et al. 2011), und wunderschöne Beispiele jener Produktionen mit weissem Engobengrund und bemalten Dekoren (meist in Blau), die lange Zeit fälschlicherweise dem Simmental zugeschrieben wurden und deren genaue Herkunft bis heute unbekannt ist.

Teller mit Unterglasur-Pinseldekor und den Wappen der 13örtigen Eidgenossenschaft.

In der letzteren Kategorie sind zwei schöne Exemplare aus der Serie der Wappenteller der dreizehn Kantone (MAHN AA 1855; MAHN AA 1856; siehe Heege/Kistler 2017/1, 115–125) und drei Beispiele aus der bekannten, aber relativ kleinen Gruppe der engobierten Irdenwaren, die die Ornamentik des rheinischen Steinzeugs nachahmen (MAHN AA 1258; MAHN AA 2030; MAHN AA 1172; siehe Heege 2009, 41-42 und Heege 2021), hervorzuheben.

Langnau, Stegkanne aus demJahr 1724.

Die enorme Produktion an engobierter Irdenware aus Langnau ist in der Sammlung reich illustriert, insbesondere mit einer schönen Reihe von Beispielen aus der frühen polychromen Phase (von den 1720er-Jahren bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts) mit ihren dominierenden grünen und braunroten Dekoren (siehe Heege/Kistler 2017/2). Besonders bemerkenswert sind eine seltene Röhrenkanne (Stegkanne) aus dem Jahr 1724 (MAHN AA 2044) und eine Ohrenschale, die auf 1731 datiert wird (MAHN AA 2043). Zwei interessante Exemplare zeugen von den Bemühungen der Töpfer, ihre Farbpalette in den Jahren 1740–50 zu erweitern, insbesondere durch die Hinzufügung von Blau wie bei einer Schüssel aus dem Jahr 1745 (MAHN AA 1157). Die «klassische» Langnauer Periode ist durch zahlreiche Beispiele vertreten, vor allem durch Stücke, die in den Jahren 1780 bis 1800 datiert und hergestellt wurden. Zwei besonders ungewöhnliche Objekte sind hier zu nennen: eine kleine Teedose in Rokokoform, die offensichtlich von Silber- und Fayenceprodukten für eine eher städtische Kundschaft inspiriert wurde (MAHN AA 1225), und eine 1791 datierte Schale, die auf der Vorderseite einen klassischen Dekor mit einem doppelköpfigen Adler zeigt, während die Rückseite mit einer geheimnisvollen Szene verziert ist, in der sich ein Eichhörnchen (?) mit menschlichem Gesicht vor einer Feuerstelle wärmt (MAHN AA 1166). Der Nidlenapf aus dem Jahr 1795 (MAHN AA 1210) ist zwar nicht besonders hochwertig, aber ein wertvolles Referenzobjekt, da er eines der wenigen Exemplare ist, bei denen der Ort der Herstellung angegeben ist.

Zu den Meisterwerken der Sammlung gehört natürlich die wunderschöne «Hochzeitsschüssel» aus dem Jahr 1801, eines von fünf bisher bekannten Beispielen dieses Typs (MAHN AA 3317; siehe Heege/Kistler 2017/1, 267-269).

Der Neuenburger Bestand gibt ein umfangreiches Bild der Langnauer Keramik wieder, da auch die Phase nach der Wende zum 19. Jahrhundert, die einen deutlichen Qualitätsverlust bei der Herstellung der meisten Töpferwaren aus der Region belegt, reichlich illustriert ist.

Langnau, Terinne des Keramikers Martin Labhardt.

Unter den Objekten, die von den Bemühungen um eine ästhetische Erneuerung in einigen Werkstätten in den 1840er- und 1850er- Jahren zeugen, ist eine Suppenterrine mit einer charakteristischen Signatur zu erwähnen (MAHN AA 2055; siehe Heege/Kistler 2017/2, 381-386).

Heimberger Kaffekanne/Bügelkanne.

Heimberg, das andere wichtige Berner Produktionszentrum, ist in den verschiedenen bekannten Entwicklungsphasen vertreten (siehe Heege/Kistler 2017/1, 362-508). So lässt sich eine frühe Phase – von 1780 bis 1800 – unterscheiden, in der der braune Hintergrund allmählich dem typischen schwarzbraunen weicht (MAHN AA 3313; MAHN AA 1269; MAHN AA 3294; MAHN AA 1425; MAHN AA 3295; MAHN AA 1461; MAHN AA 1464; MAHN AA 1472; MAHN AA 1469; MAHN AA 1452; MAHN AA 1465), und eine Phase, die man auch hier als klassisch bezeichnen könnte – zwischen 1800/1810 und 1840 –, in der der polychrome Dekor auf schwarzbraunem Grund seinen Höhepunkt erreicht, wie auf dem imposanten Krug mit den sich gegenüberstehenden Löwen von 1812 (MAHN AA 2014) oder der schönen Platte von 1823 (MAHN AA 1471).

Heimberger tTerrinnen der Mitte und frühen zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Das Aussehen der Heimberger Keramik begann sich ab Ende der 1830er-Jahre radikal zu verändern: Der schwarzbraune Hintergrund wurde zunehmend durch einen hellbeigen ersetzt, die Motive mit menschlichen oder tierischen Figuren verschwanden allmählich, die Bemalung wurde weniger sorgfältig ausgeführt und bei den Formstücken wurde der Dekor durch Reliefornamente bereichert. In der Sammlung ist diese Entwicklung ausführlich dokumentiert, insbesondere durch eine Gruppe von vier Suppenterrinen, die echte Prunkstücke sind (MAHN AA 2048; MAHN AA 1448; MAHN AA 1443; MAHN AA 1446). Ab den 1850er- und 1960er-Jahren kann man in der Heimberger Produktion mehrere individuelle Stile erkennen, auch wenn die Urheber (Urheberinnen/Ausmacherinnen?) nicht immer identifiziert werden können. Die meisten dieser Stile finden sich in den Neuenburger Beständen wieder, wo es sogar ein signiertes Stück gibt: eine Rahmschale von 1864, markiert mit «N. L.» (MAHN AA 2023).

Im Gegensatz zu ihren Kollegen in Langnau konnten sich die Töpfer in der Region Heimberg-Steffisburg an die moderne Welt anpassen und neue Märkte erschliessen, zumindest ein Teil von ihnen. Einige Töpfereien entwickelten sich zu regelrechten Manufakturen, während die kleinen Werkstätten sich an die von den Grosshändlern gelieferten Modelle hielten. Ab den Jahren 1873/74–1878 entwickelte sich allmählich eine Kategorie von Keramik, die gemeinhin als «Thuner Majolika» bezeichnet wurde und vor allem für ausländische Touristen bestimmt war (siehe Heege/Kistler 2017/2, 489-501). Auf dem wiedergefundenen schwarzbraunen Hintergrund finden sich nun Dekore, die sich mal auf einen üppigen «Heimatstil», mal auf einen orientalisierenden oder historistischen Eklektizismus berufen. Die Verantwortlichen des Historischen Museums haben diese Entwicklung bis zu einem gewissen Grad verfolgt und mehrere Beispiele dieser zeitgenössischen Produktion erworben (MAHN AA 2018; MAHN AA 2150; MAHN AA 1433; MAHN AA 1449; MAHN AA 1450; MAHN AA 1420; MAHN AA 1876; MAHN AA 1989-60; MAHN AA 1989-61; MAHN AA 1992-35; MAHN AA 1416; MAHN AA 1417).

In der Geschichte der Schweizer Keramik, was die Technik der engobierten Irdenware betrifft, ist es offensichtlich, dass die Werkstätten in den ländlichen Gebieten Berns die Szene beherrschten, zum einen durch die Anzahl der Betriebe (siehe Heege/Kistler 2017/2, 45, Abb. 7) und zum anderen oft auch durch die Qualität oder den Erfindungsreichtum ihrer Arbeiten. Umso beunruhigender ist es, wie schlecht diese beachtliche Produktion dokumentiert ist. Lange Zeit war das einzige nennenswerte Referenzwerk der Beitrag von Robert Wyss, der 1966 im Rahmen der Berner Heimatbücher erschien (Wyss 1966). Eine noch zu summarische Veröffentlichung, in der man die üblichen grossen Kategorien (Langnau – Heimberg – Bäriswil – Blankenburg – Simmental – Albligen) wiederfindet. Aber dennoch stellte sie eine Studie dar, die zum ersten Mal das Bemühen um eine wissenschaftliche und kritische Annäherung an das Thema widerspiegelte. Eine umfassendere Arbeit über die Berner Keramik vom 16. bis zum 19. Jahrhundert wurde erst rund 40 Jahre später von Adriano Boschetti-Maradi veröffentlicht (Boschetti-Maradi 2006).

Der Autor erstellt, unter anderem, ein aktualisiertes Profil der damaligen Berner Produktion (Technologie, Typologie vor allem formal) anhand von Museumssammlungen und archäologischen Funden und präsentiert eine erneuerte Zusammenstellung der in den verschiedenen Kantonsteilen nachgewiesenen Töpfer. Boschetti-Maradi betrachtet die konventionellen Zuordnungen mit einem willkommenen kritischen Geist, wie im Falle des «Simmentals» und des «Albligen». In beiden Fällen weist der Autor auf den Mangel an materiellen und dokumentarischen Indizien hin, die diese Zuordnungen vernünftig begründen könnten. In Anlehnung an die Vorbehalte, die Wyss bereits früher deutlich gemacht hatte (Wyss 1966, 25 und 35), schlägt er vor, bei der Zuschreibung von Langnau oder Heimberg mit äusserster Vorsicht vorzugehen. Diese Begriffe verwendet er fast nur noch angeführt, sodass sie sich eher auf Typologien als auf genaue geografische Provenienzen beziehen. Es ist eine Tatsache, dass in den Jahren 1730–50 mehrere Töpfer aus dem Emmental, von denen man annehmen kann, dass sie in Langnau gearbeitet hatten, nach Heimberg zogen, wo sie sehr wohl ihren ursprünglichen Stil weiterführen konnten. Boschetti-Maradi weist zu Recht darauf hin, dass wir nichts über das Aussehen der Keramiken wissen, die vor 1781 in Heimberg hergestellt wurden, als die ersten Objekte mit dem für den lokalen Stil typischen schwarzbraunen Hintergrund datiert wurden (Boschetti-Maradi 2006, 227).

Wir halten uns an die Kategorien Langnau und Heimberg, ohne die Begriffe in Anführungszeichen zu setzen, wie der oben genannte Autor, und räumen ein, dass diese Zuordnungen nicht unbedingt als strenge geografische Angaben zu verstehen sind (zu Langnau siehe auch Heege/Kistler 2017/2; zu Heimberg Heege/Kistler 2017/1). Die Bezeichnungen «Simmental» oder «Albligen» wurden hingegen aufgegeben und vorläufig durch den Oberbegriff «Kanton Bern» ersetzt.

Neben den Berner Töpferwaren umfasst die Sammlung des MAHN eine wesentlich kleinere, aber hochinteressante Gruppe engobierter Irdenwaren, die offensichtlich aus anderen Teilen des Landes stammen und Zeugnisse einer noch weniger bekannten und dokumentierten Produktion darstellen. Hier haben wir manchmal versucht, Provenienzen anzugeben, indem wir sie mit einigen wenigen Exemplaren verglichen, die in anderen Schweizer Sammlungen dokumentiert sind, oder indem wir uns von Michels Angaben in seinem handschriftlichen Inventar inspirieren liessen. Natürlich wird es im Laufe unseres Projekts immer mehr Möglichkeiten für Überschneidungen geben, die hoffentlich zu präziseren Zuschreibungsvorschlägen führen werden.

Hafnerei in Heimberg oder Steffisburg, spätes 19. Jahrhundert.

In dieser Gruppe ist insbesondere ein sehr erstaunlicher Wandbrunnen mit seinem Handwaschbecken hervorzuheben, der sich bislang keiner bekannten Typologie zuordnen lässt (MAHN AA 1415 und MAHN AA 3280). Er wurde in Basel gekauft und im Inventar als «Sakristeibrunnen» beschrieben. Zu dem Wandbrunnen ist eine fast exakte Parallele aus dem Museum Allerheiligen in Schaffhausen bekannt. In der Zwischenzeit konnte Andreas Heege Vergleichsobjekte in anderen Museumskomplexen untersuchen und kam zu dem Schluss, dass diese atypische Produktion wahrscheinlich von einem Berner Töpfer stammt, der im späten 19. oder frühen 20. Jahrhundert tätig war. Der relativ umfangreiche Korpus umfasst auffallend Töpferwaren mit gefälschten Daten und nachträglich ergänzte Objekte. Es scheint, dass der Fälscher seine Werke durch die Vermittlung eines Basler Händlers vermarktet hat (siehe Heege/Kistler 2017/2, CD, Datei mit Zusatztexten «Langnau-Nachahmungen-Fälschungen.pdf»). Heege schlägt vor, zwei weitere Objekte aus der Neuenburger Sammlung demselben Töpfer zuzuschreiben: eine Öllampe mit der gefälschten Datierung «1770» (MAHN AA 3281) und ein neu zusammengesetztes Weihwasserbecken (besonders mit der Wiederverwendung eines Deckel mit dem für Heimberg typischen Perlendekor – MAHN AA 1436).

Im selben Kapitel finden sich einige wenige Objekte, von denen man annehmen kann, dass sie aus dem Kanton Neuenburg stammen, namentlich aus der Hafnerei Champs Girard in der Nähe von Couvet (MAHN AA 2065; MAHN AA 3289). Es besteht kein Zweifel daran, dass die Gemeinde Couvet spätestens im 18. und 19. Jahrhundert ein Zentrum keramischer Aktivitäten war, doch scheint uns, dass das Ausmass dieser Aktivitäten von den lokalen Historikern im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts übertrieben dargestellt wird. Symptomatisch für dieses Phänomen ist die Rede, die Fritz Berthoud, der Präsident der Société d’histoire de Neuchâtel, 1872 zur Eröffnung der Generalversammlung der Gesellschaft hielt, die gerade in Couvet stattfand, wo der Redner behauptete, dass die Werkstätten des Ortes bereits im 16. Jahrhundert weithin bekannt waren (insbesondere im Burgund), «nicht nur für [ihre] Rechauds oder Glutbecken, sondern auch für [ihre] wunderschönen, in leuchtenden Farben bemalten Fayence-Kachelöfen, die die Zierde der Schlösser bildeten» (Berthoud 1872, 168). Der Bereich der Kachelofenpoduktion ist nicht Gegenstand unserer Arbeit, aber es ist offensichtlich, dass es in Couvet Werkstätten gab, die sich auf diesem Gebiet auszeichneten. Erwähnt sei hier nur der schöne Ofen aus engobierter Irdenware mit mehrfarbigem Blumen- und Vogeldekor auf schwarzbraunem Grund, der im MAHN ausgestellt ist und von Henry Frédéric und Jean Henry Borel «à Couvet» signiert wurde. Der Stil dieses Dekors, den wir in das erste Drittel des 19. Jahrhunderts datieren, ähnelt demjenigen, der auf einigen Gefässen der Sammlung zu sehen ist (MAHN AA 1231; MAHN AA 1467; MAHN AA 1768; MAHN AA 1412), jedoch nicht so sehr, dass wir daraus weitere Schlüsse ziehen können. Was die von Berthoud erwähnten «covets» (Glutbecken) betrifft, so werden wir später darauf zurückkommen (siehe das Kapitel «Keramik aus Couvet? Fayencen, Glutbecken und andere Irdenware»).

Was die anderen Schweizer Keramikkategorien betrifft, ist der Neuenburger Bestand weniger üppig ausgestattet. Grund dafür ist, dass einige dieser Produktionen, speziell im Bereich der Fayence, nur von kurzer oder sehr kurzer Dauer waren und weil zur Zeit der Zusammenstellung der Sammlung Fayence und Porzellan bereits zu deutlich höheren Preisen gehandelt wurden als Irdenware. Dennoch ist auch hier das Bestreben der Verantwortlichen zu erkennen, einen möglichst vollständigen Überblick über das nationale Kulturerbe wiederzugeben.

Dünnglasierte Fayence, eine spezielle Keramikvariante aus der Region Kanton Solothurn, bernischer Jura.

Fayencen – Zunächst ist ein besonders reiches Ensemble von sog. dünnglasierten Fayencen zu erwähnen, die zwischen den frühen 1660er- und frühen 1730er-Jahren entstanden und in den grossen Schweizer Sammlungen relativ weit verbreitet sind, deren exakte Herkunft jedoch noch immer unbekannt ist (MAHN AA 3286; MAHN AA 1572; MAHN AA 1577; MAHN AA 1580; MAHN AA 1574; MAHN AA 1579; MAHN AA 1575; MAHN AA1570; MAHN AA 1573; MAHN AA 1827; MAHN AA 1174; MAHN AA 1173; MAHN AA 2151; MAHN AA 1820; MAHN AA 1811; MAHN AA 1576; MAHN AA 1601; MAHN AA 1578). Wie viele andere Berner Keramiken, deren Zuordnung damals problematisch war, wurden diese Fayencen ab den 1880er-Jahren in der Rubrik «Simmental» eingeordnet. Diese Klassifizierung findet sich auch noch achtzig Jahre später bei Wyss, wobei der Autor jedoch einräumt, dass eine solche Zuteilung hauptsächlich auf der Tradition beruhte und durch keinerlei dokumentarische Beweise gestützt wurde (Wyss 1966, 15–23). Dass diese Keramik aus dem Kanton Bern oder Solothurn stammt, ist die einzige gesicherte Tatsache, da archäologische Funde darauf hindeuten, dass sie hauptsächlich im Kanton verbreitet war, vom Oberland bis in die Gegend von Moutier im Berner Jura (siehe dazu zwei Studien, die in der Zwischenzeit erschienen sind: Frey 2015, 221–248 «Dünnglasierte Fayence»; Heege/Kistler 2017/1, 106–113). Diese dünnglasierten Fayencen sind zweifellos handwerklich geprägt, im Gegensatz zu den hoch entwickelten Prozessen in Manufakturen, die vor allem durch das Phänomen der Arbeitsteilung gekennzeichnet sind, weshalb wir sie unter dem Oberbegriff «Töpferfayencen» zusammenfassen. In ihren Formen und Dekoren ähneln sie unbestritten bestimmten Erzeugnissen aus engobierter Irdenware mit hellem Grund, mit denen sie manchmal sogar verwechselt werden. Wir halten es für wahrscheinlich, dass ein und dieselbe Werkstatt beide Techniken anwenden konnte: engobierte Irdenware und zinn-bleiglasierte Fayencen oder sogar eine Kombination aus beiden, ermöglichte doch eine darunter liegende Engobeschicht, das teure Zinn einzusparen.

In der Sammlung des MAHN gibt es nur eine einzige Fayence aus Winterthur (Heege/Kistler 2017/1, 81-99), einen schönen Becher mit Fuss, versehen mit dem Bildnis des Frühlings, den wir auf die Jahre 1630–1640 datieren (MAHN AA 1522). Die Stadt Winterthur ist ebenfalls für ihre engobierten Irdenwaren auf hellem Grund bekannt, die mit gemalten Dekoren in einem ähnlichen Stil wie die lokalen Fayencen verziert sind. Die Sammlung enthält einige Beispiele, die wir der Einfachheit halber mit der oben erwähnten Fayence zusammengefasst haben (MAHN AA 2069; MAHN AA 2068; MAHN AA 2067).

Terrine aus der Zürcher Porzellanmanufaktur in Kilchberg-Schooren.

Im Bereich der Schweizer Fayence des 18. Jahrhundert ist natürlich die Manufaktur Zürich-Schooren, die am längsten und daher am meisten produzierte, am besten vertreten, mit einigen seltenen und qualitativ hochwertigen Beispielen wie einem Kerzenständer (MAHN AA 1944), von dem man vor allem die Porzellanversion (MAHN AA 2303) kannte; eine Sauciere mit Blumendekor (MAHN AA 1565) oder eine Suppenterrine mit «Hecken»-Dekor (MAHN AA 1564).

Manufaktur Frisching, Bern.

Die selteneren Berner Fayencen sind nur mit zwei Exemplaren vorhanden, die jedoch von höchster Qualität und einzigartig sind: eine Potpourri-Vase mit Trompe-l’oeil-Dekor der Manufaktur Frisching aus der Zürcher Sammlung von Heinrich Angst (MAHN AA 1867) und eine Schale mit Rocaille-Rand und Blumendekor in feiner Qualität, die wahrscheinlich aus der Manufaktur Willading stammt (MAHN AA 1520).

Gemäss unseren heutigen Kriterien besitzt das MAHN keine Fayencen aus den Manufakturen Hünerwadel oder Frey in Lenzburg. In seinen Beständen gibt es jedoch eine ganze Reihe von Objekten, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs Lenzburg zugeschrieben wurden – ein Phänomen, das auch in den meisten anderen Sammlungen des Landes und sogar im Ausland zu beobachten ist. Diese Verwechslung nahm in Bezug auf die Produkte der Manufaktur von Jacques Chambrette in Lunéville (MAHN AA 1672; MAHN AA 1669; MAHN AA 1373; MAHN AA 1665; MAHN AA 1666; MAHN AA 1667; MAHN AA 1668; MAHN AA 1666; MAHN AA 1664) ein besonderes Ausmass an.

Fayence aus Fribourg, Fabrik von François-Charles Gendre.

Der Neuenburger Bestand ist relativ reich an Freiburger Fayencen (siehe Maggetti 2007, wo das Neuenburger Korpus nicht berücksichtigt wurde), die in Museumssammlungen eher selten sind, mit einem Exemplar aus der Manufaktur von François Camélique (MAHN AA 2089) und sechs Exemplaren aus der Fabrik von François-Charles Gendre (MAHN AA 1676; MAHN AA 1671; MAHN AA 1677; MAHN AA 1875; MAHN AA 1874; MAHN AA 1885). In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass die Freiburger Produktion Ende des 19. Jahrhunderts noch immer nicht identifiziert war. Anfang der 1930er-Jahre wurde beispielsweise das Wappenservice der Familie de Gendre de Gléresse Frisching aus Bern zugeschrieben, und mit dieser Zuschreibung gelangten die beiden Neuenburger Beispiele in die Sammlung (MAHN AA 1875; MAHN AA 1874). Die anderen Freiburger Objekte wurden als «Schweizer» Fayencen, «aus Lenzburg» oder «aus Beromünster» erworben. Im Rahmen der Ausstellung «Zwanzig Jahrhunderte Keramik in der Schweiz» im Schloss von Nyon im Jahr 1958 wurde die Produktion von Camélique – oft mit «FC» gekennzeichnet – einer hypothetischen Manufaktur in Couvet zugeschrieben (Nyon 1958, 22). Auf den Mythos der Fayence aus Couvet werden wir später im Kapitel über deutsche Fayencen zurückkommen.

Was die von Andreas Dolder in Beromünster und später in Luzern hergestellten Fayencen betrifft, so sind diese durch zwei wahrscheinlich relativ späte Apothekengefässe vertreten, die ebenfalls aus der Sammlung Angst stammen (MAHN AA 3337; MAHN AA 3338). Beide Beispiele könnten aus der Luzerner Phase der Werkstatt stammen, für die bislang nur die Kachelofenproduktion bekannt ist.

Die Sammlung enthält auch einige vereinzelte Fayencen, die höchstwahrscheinlich aus der Schweiz stammen, darunter zwei Beispiele, die zu Hafnerwerkstätten in der Region Neuchâtel-La Neuveville zu gehören scheinen (MAHN AA 1881; MAHN AA 1799).

Porzellan – Die Gruppe der Porzellane aus Zürich-Schooren zeigt einmal mehr das Bestreben, ein möglichst vollständiges Bild der Produktion zu vermitteln, zumindest was das Geschirr betrifft. Zunächst ist ein 1891 erworbenes Set (offenbar ein neu zusammengesetztes Service) zu erwähnen, das einige schöne Beispiele für relativ frühe Blumenmalerei enthält (MAHN AA 2319; MAHN AA 2318; MAHN AA 2317; MAHN AA 2316). Aus demselben Grund wurden 1995 drei Objekte durch eine Schenkung in den Bestand aufgenommen (MAHN AA 1995-2; MAHN AA 1995-1; MAHN AA 1995-3).

Zürcher Porzellanmanufakur, Platte mit Blumen im Stil des Einsiedler-Service.

Zu den aussergewöhnlichen Stücken gehört auch eine grosse Platte mit einem imposanten Blumenstrauss, der in dem Stil gemalt ist, der auf dem berühmten Service vorherrscht, das die Zürcher Behörden 1776 dem Kloster Einsiedeln schenkten (MAHN AA 2378).

Das Porzellan aus Nyon ist vor allem durch eher alltägliche Beispiele vertreten, trotz des besonderen Interesses, das Michel im letzten Teil seiner Karriere für diese Manufaktur entwickelt zu haben scheint. In seinem Nachruf stellt Léon Montandon nämlich fest, dass «er sich neben der Berner Töpferei auch für das Porzellan aus Nyon interessierte» (Montandon 1935, 241). Die grosse Mehrheit der Ankäufe in diesem Bereich erfolgte zwischen 1903 und 1935, als Exemplare von besserer Qualität selten und teuer geworden waren.

Porzellan aus Nyon, Suppenterrine mit Untersetzer.

Zu den bemerkenswerten Objekten gehört die Zuckerdose der Marschallin von Roll in Solothurn, die ein gutes Beispiel für das erstklassige Tafelgeschirr ist, das Nyon um 1790 herstellte, als die Manufaktur auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung war (MAHN AA 2390). Ebenfalls erwähnenswert sind die 1910 erworbene Suppenschüssel mit einem Untersetzer (MAHN AA 2452; MAHN AA 2453) und eine Tasse mit Untertasse, die mit einem Monogramm «MP» verziert ist, das aufgrund der Herkunft der Objekte auf ein Mitglied der Familie de Pury hinweisen könnte (MAHN AA 2416).

Nyon, Kopien zur Ergänzung eines chinesischen Porzellan-Service.

Besonders interessant sind die drei Exemplare, von denen eines 1905 von Jean de Pury und die beiden anderen 1996 von Domique de Montmollin gestiftet wurden (MAHN AA 2456; MAHN AA 1996-1), drei Objekte, von denen man annehmen kann, dass sie aus ein und demselben ursprünglichen Ensemble stammten: Nachfüllstücke, die in Nyon bestellt wurden, um ein Service aus importiertem chinesischem Porzellan («Compagnie des Indes») zu vervollständigen.

Fayence und Steingut des 19. Jahrhunderts – Wir haben diese beiden Arten von Keramikprodukten aus dem einfachen Grund zusammengefasst, weil sie manchmal in ein und derselben Manufaktur parallel produziert wurden, wie in Kilchberg-Schooren ZH und Matzendorf SO. Die Steingutmanufakturen in Nyon und Carouge werden durch relativ einfache und wenige Ensembles illustriert. Offensichtlich waren die Verantwortlichen der Sammlung nicht besonders an diesen Produktionen interessiert, die bereits stark von der Industrialisierung geprägt waren. Die wenigen Erwerbungen in diesem Bereich erfolgten eher spät in den Jahren 1914 und 1932.

Besser vertreten sind die Produkte aus den Betrieben, die in Kilchberg ZH an den Orten «Schooren» und «Böndler» angesiedelt waren, dabei handelt es sich aber fast ausschliesslich um Fayencen. In Kilchberg befanden sich im 19. Jahrhundert zwei Manufakturen, während sich zwei weitere in der Nachbargemeinde Rüschlikon ansiedelten. Stilistisch können die Produkte bis heute nicht getrennt werden.

Kilchberg-Schooren, Manufaktur Hans Jakob Nägeli, um 1810-1815.

Im Schooren hatte Mathias Neeracher (1756–1800) 1792 die alte Fayence- und Porzellanmanufaktur übernommen, um sich dort hauptsächlich der Herstellung von Fayencen, Steingut und braunem Kochgeschirr zu widmen. Nach seinem Tod erbte seine Tochter Anna Magdalena das Unternehmen, bevor sie es an Neerachers zweite Frau Anna Herdener verkaufte. Diese heiratete in zweiter Ehe den Gemeindepräsidenten von Kilchberg, Hans Jakob Nägeli (1772–1830), der die Manufaktur 1802 kaufte. Er gab die Produktion von Steingut sehr bald auf, wahrscheinlich schon 1804. Sein Sohn Johann Jakob (gest. 1860) übernahm 1830 die Leitung. Dieser sah sich mit ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert und musste sich 1849 dazu entscheiden, das Unternehmen zu schliessen. Seine Schwester Louise Nägeli übernahm das Geschäft, das damit in eine Übergangsphase eintrat, über die wir praktisch nichts wissen. Im Jahr 1858 verkaufte Louise das Grundstück und die Anlagen an Johann Jakob Staub (1825–1897), der die Produktion bis zu seinem Tod in kleinerem Umfang vor allem mit manganglasiertem Geschirr fortsetzte, von dem die Museumssammlung keine Belege enthält. Seine Erben setzten dem Unternehmen 1907 einen Schlusspunkt. Die Gebäude wurden 1919 zu Landhäusern umgebaut, bevor sie 2002 ohne Genehmigung abgerissen wurden (Matter 2012, 14-17).

Kilchberg-Schooren, Manufaktur Johannes Scheller, um 1855-1860.

Bereits 1820 eröffnete Johannes Scheller senior in Kilchberg im Böndler eine zweite Fabrik, die 1835 an den Schooren verlegt wurde. Nach dem Tod des Gründers im Jahr 1846 übernahm Johannes Scheller junior die Leitung des Unternehmens. In den Jahren 1847/48 führte er die Produktion von Steingut ein. Die Manufaktur Scheller stellte 1869 den Betrieb ein (Matter 2012, 17).

In Rüschlikon entstanden in den 1830er-Jahren zwei weitere kleinere Fayencefabriken: die von Jakob Fehr, die von 1832 bis 1866 tätig war, und die der Gebrüder Abegg, die nur wenige Jahre, von 1836 bis 1842, produzierte (Matter 2012, 17).

Alle diese Produktionen sind in Form und Dekor relativ homogen, und es nicht immer einfach, sie voneinander zu unterscheiden (Schnyder 1990). Auf den ersten Blick besteht das Neuenburger Ensemble hauptsächlich aus Objekten, die den beiden Kilchberger Manufakturen zuzuordnen sind. In den Fällen, in denen eine Entscheidung nicht möglich ist, haben wir die Bezeichnung «Kilchberg» (entweder Nägeli im Schooren oder Scheller im Böndler, vor 1835) oder «Kilchberg-Schooren» (entweder Nägeli oder Scheller, nach 1835) verwendet.

Matzendorf-Aedermannsdorf, Manufaktur Matzendorf, 1845.

Die Manufaktur in Matzendorf im Kanton Solothurn wurde 1798 auf Anregung von Louis von Roll (1771–1839) gegründet, einem prominenten Mitglied einer Solothurner Patrizierfamilie, die sich über mehrere Jahrhunderte hinweg in der Industriegeschichte der Schweiz auszeichnen sollte. Aller Wahrscheinlichkeit nach kam seine Produktion von Fayence und Steingut ab etwa 1800 zum Tragen. Die letzten datierten Beispiele für Steingut stammen aus dem Jahr 1820, während die Fayenceproduktion nachhaltiger war und sich mindestens bis 1884 hielt, als das Unternehmen unter dem Namen «Thonwarenfabrik Aedermannsdorf» endgültig in das Industriezeitalter eintrat (siehe Vogt et al. 2000; Schnyder 2008). Die Solothurner Produktion erreichte bei Weitem nicht das Ausmass der Zürcher Fabriken, zumindest nicht im Bereich der dekorierten Fayencen. Entsprechend selten sind die Objekte in unseren Museen, insbesondere für die Zeit vor den 1840er- und 1950er-Jahren.

Matzendorf, Steingut, 1816.

In diesem Zusammenhang ist das im Museum von Neuenburg aufbewahrte Ensemble bemerkenswert, mit insbesondere drei äusserst seltenen Beispielen aus Steingut (MAHN AA 2213; MAHN AA 1697; MAHN AA 1696) und einem frühen Exemplar aus Fayence mit einem unveröffentlichten Dekor (MAHN AA 1930 und 1931), das wir auf einem zweiten im Kanton aufbewahrten Objekt im Regionalmuseum Val-de-Travers (MRVT Nr. 70) wiedergefunden haben.

Die Sammlung europäischer Keramik

Die Begeisterung der Museumsleiter für Keramik machte nicht Halt an den nationalen Grenzen, sondern öffnete sich auch nach Europa – vor allem in die Nachbarländer – und, wie wir sehen werden, sogar nach Asien. Diese Öffnung führte in der Regel zu bescheideneren Ergebnissen als im Bereich der schweizerischen Keramik, da der Zugang zu ausländischen Objekten natürlich weniger direkt war. Wie wir später sehen werden, unterhielt das Museum gelegentlich Kontakte zu einigen deutschen Antiquitätenhändlern, aber der Grossteil der europäischen Sammlung bestand aus Objekten, die sich wahrscheinlich schon seit einiger Zeit im Land befanden und im Wesentlichen das widerspiegeln, was wir über die Geschichte der Keramikimporte in die Schweiz im 18. und 19. Jahrhundert wissen.

Angesichts der Anstrengungen, die das Museum für die Entwicklung der Schweizer Bestände unternahm, ist es leicht verständlich, dass sein Engagement im europäischen Sektor geringer war: Während beispielsweise im Bereich der Schweizer Fayencen die Ankäufe 75% der Ankäufe ausmachten, waren es bei der Entwicklung der Bestände an französischer und deutscher Fayence nur 40%. Und auch im Bereich Porzellan ist das Verhältnis ungefähr gleich. Es fällt auch auf, dass eine Reihe ausländischer Objekte – insbesondere im Bereich der französischen und deutschen Fayencen – nur deshalb in die Bestände aufgenommen wurden, weil sie damals nationalen Produktionszentren zugeordnet wurden, wie wir später noch sehen werden. Insgesamt zeigt der europäische Bestand, schon durch die Tatsache, dass er sich stärker auf Spenden stützte, ein weniger kohärentes Bild als der schweizerische Sammlungsteil.

Französische Fayencen – Dieses Segment der Sammlungen zeichnet sich durch ein spektakuläres Vorherrschen an Fayencen aus dem Osten Frankreichs aus, wie es auch in anderen Schweizer Sammlungen zu beobachten ist, insbesondere aus Gebieten entlang des Juras und des Mittellands. Diese Regionen waren in der Tat ein natürlicher Absatzmarkt für die unzähligen Manufakturen, die in der Franche-Comté, im Elsass und bis nach Lothringen ansässig waren. Die Importe nahmen in den Jahren 1750-60 ein beträchtliches Ausmass an, zu einer Zeit, als die einheimische Fayenceproduktion praktisch inexistent war oder zumindest bei Weitem nicht ausreichte, um den Bedarf einer Bevölkerung zu decken, die immer empfänglicher für die Mode des Fayence-Geschirrs wurde (Schnyder 1973). Die beiden grossen Manufakturen, die sich in diesem Zusammenhang am prägnantesten hervortaten, waren die der Hannongs in Strassburg für das obere Marktsegment und die von Jacques Chambrette in Lunéville, die auch günstigere Produkte anbot, die hauptsächlich mit der Scharffeuermalerei dekoriert waren.

Fayence aus Strassburg.

Die Sammlung umfasst nur neun Fayencen aus Strassburg, darunter fünf bemerkenswerte Beispiele: Ein Wandbrunnen mit einer bekannten Form, der aber mit einem bisher unbekannten Dekor versehen ist (MAHN AA 1336), eine klassische Wasserkanne aus der Zeit von Paul Hannong (MAHN AA 1337), einen relativ kleinen Teller, der jedoch sehr selten ist (MAHN AA 1389), eine Sauciere mit dem Dekor «Indische Blumen» (MAHN AA 1380) und eine Terrine mit Trompe-l’œil-Dekor in Form eines Kohls (MAHN AA 1279). Sowohl die Kanne als auch die Sauciere tragen die gleiche Malermarke: «IHK». Es ist bemerkenswert, dass diese Marke kurz vor dem Erwerb der Objekte als Eigentum von J. H. C. Klug interpretiert wurde, einem der Partner von Marx Hünerwadel, dem Gründer der ersten Manufaktur in Lenzburg, die 1762 ihre Arbeit aufnahm (Lehmann 1920, 38-39, 43 und 53). Im Zuge dessen schlug Hans Lehmann vor, mit «Indischen Blumen» verzierte Fayencen in der Art unserer Sauciere Lenzburg zuzuschreiben. Erklärt diese falsche Zuordnung – es sei hier daran erinnert, dass Lehmann der erste Autor war, der versuchte, eine Geschichte der Lenzburger Fayence zu entwerfen – die Präsenz dieser Strassburger Objekte in Neuchâtel? Die Entscheidung ist nicht einfach zu treffen.

Lunéville, Manufaktur von Jacques Chambrette.

Bei den Fayencen aus Lunéville, von denen das Museum ein Dutzend Exemplare besitzt (MAHN AA 1672; MAHN AA 1669; MAHN AA 1373; MAHN AA 1665; MAHN AA 1668; MAHN AA 1666; MAHN AA 1664; MAHN AA 1405; MAHN AA 1795; MAHN AA 1358; MAHN AA 1357; MAHN AA 1359), ist die Zuteilung klarer. Im selben Artikel schrieb Lehmann Lenzburg mehrere Arten von Fayencen zu, die in den Sammlungen des Landes besonders verbreitet sind: Objekte mit violetter Scharffeuermalerei, namentlich dem berühmten «Kranichdekor» (MAHN AA 1669; MAHN AA 1665; MAHN AA 1668; MAHN AA 1664), «Indische Blumen»-Motive in polychromer Scharffeuer- (MAHN AA 1672; MAHN AA 1373) oder Aufglasurmalerei (MAHN AA 1795) oder Dekore mit Purpurrosen in Aufglasurmalerei (MAHN AA 1358; MAHN AA 1357; MAHN AA 1359). Aus den alten Inventaren geht klar hervor, dass zumindest ein Teil dieser Fayencen tatsächlich als Lenzburger Produkte erworben wurden.

Lunéville, Manufaktur von Jacques Chambrette.

Dieses Missverständnis, das sich in Lehmanns Artikel herauszukristallisieren beginnt, bevor es dreissig Jahre später von Siegfried Ducret (Ducret 1950) bestätigt und weiterverfolgt wurde, wurde erst 1973 von Rudolf Schnyder aufgelöst. Ausgehend von der einfachen Feststellung, dass die kleine Manufaktur von Hünerwadel, von der man inzwischen wusste, dass sie kaum länger als ein Jahr bestanden hatte, niemals in der Lage gewesen wäre, eine so umfangreiche und vielfältige Produktion zu realisieren, schlug Schnyder vor, diese der Manufaktur von Jacques Chambrette in Lunéville zuzuschreiben. Eine Einrichtung, deren Bedeutung bekannt war und die seinerzeit von der prestigeträchtigen Unterstützung Stanislas Leszczynskis profitiert hatte, deren gesamte Produktion aber immer noch nicht identifiziert worden war. Später wurde die Herkunft der Fayencen aus Lothringen durch Nachforschungen in den Archiven der Manufaktur, Vergleiche mit dokumentierten Objekten und archäometrische Analysen endgültig bestätigt (siehe insbesondere Bastian und Bastian 2009, 70–71; Rosen und Maggetti 2012, 39-60). Die Produktion der Manufaktur von Jacques Chambrette ist unter anderem auch in archäologischen Funden aus Mülldeponien in der Stadt Bern belegt (Heege 2010, 68, Abb. 51).

Produktion der Manufaktur von Claude Gautherot in Boult (Haute-Saône).

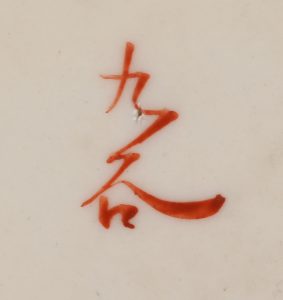

Die Kreationen aus Lunéville hatten einen grossen Einfluss auf viele kleine Manufakturen in Lothringen, aber auch in der Franche-Comté, die die in Chambrettes Unternehmen erdachten Dekorformeln mit mehr oder weniger grosser Genauigkeit neu interpretierten. Unter diesen Werken, die auch in der Schweiz weit verbreitet waren, gibt es eine stilistisch kohärente Gruppe, die häufig mit einer Marke versehen ist, die mal als «9», mal als «g» interpretiert wird. Zusammen mit Rudolf Schnyder schlagen wir vor, diese relativ typische Produktion der Manufaktur von Claude Gautherot zuzuschreiben, die zwischen 1752 und 1772 in Boult (Haute-Saône) tätig war (MAHN AA 1288; MAHN AA 1289; MAHN AA 1280; MAHN AA 1769; MAHN AA 1282; MAHN AA 1285; MRVT Nr. 96; MRVT Nr. 79; MAHN AA 1286; MAHN AA 1281; MHLCF Nr. 7; MAHN AA 1797). Siehe hierzu das Kapitel über «Boult, Manufacture de Claude Gautherot».

Tischbrunnen aus Meillonnas (Ain).

Die anderen Regionen Frankreichs sind in der Sammlung durch eher vereinzelte Beispiele vertreten wie beispielsweise ein Fayenceexemplar aus Meillonnas (Ain) aus dem ausgehenden 18. Jahrhundert: ein Tischbrunnen mit einem mehrfarbigen Dekor, der von den Groteskenmotiven aus Moustiers inspiriert ist (MAHN AA 1291; MAHN AA 3355). Bemerkenswert ist auch eine vermutlich aus Paris stammende Schüssel mit einem blauen Lambrequin-Dekor von aussergewöhnlicher Qualität (MAHN AA 1275) oder eine Schüssel mit Chinesen-Dekor aus der Manufaktur Leroy in Marseille (MAHN AA 1339).

Hanau, um 1760-1770.

Deutsche Fayencen – Die Gruppe der deutschen Fayencen ist zwar zahlenmässig etwas kleiner als die französische Gruppe, umfasst aber dennoch etwa 60 Objekte, darunter eine relativ grosse Gruppe von Fayencen mit blau-weissen Dekoren aus süddeutschen Manufakturen (insbesondere Hanau und Nürnberg). Es ist mittlerweile gut belegt, insbesondere durch eine Reihe archäologischer Funde, dass diese Art von Keramik reichlich in die helvetischen Gebiete exportiert wurde. Die starke Präsenz dieser Art von Fayencen in der Neuenburger Sammlung lässt sich jedoch auch durch ein weiteres Missverständnis erklären: Aus den Inventaren des Museums geht hervor, dass eine beträchtliche Anzahl dieser Objekte zum Zeitpunkt ihres Erwerbs als Schweizer Produkte galten und entweder mit dem Etikett «Alt Zurich» (MAHN AA 1516; MAHN AA 1861; MAHN AA 1545; MAHN AA 1888; MAHN AA 1542; MAHN AA 1527; MAHN AA 1889; MAHN AA 1891; MAHN AA 1546; MAHN AA 1541; MAHN AA 1523), «Ostschweiz» (MAHN AA 2125 ) oder «Winterthur» (MAHN AA 1861) in die Bestände aufgenommen wurden, wobei diese Zuordnungen erst viel später beiläufig von Kennern korrigiert wurden.

Eine weitere relativ grosse Gruppe bilden die Fayencen aus Durlach oder Mosbach in Baden-Württemberg (MAHN AA 1382; MAHN AA 3342; MAHN AA 1904; MAHN AA 1921; MAHN AA 1927; MAHN AA 1920), die ebenfalls Gegenstand falscher Zuordnungen waren. Wir werden auf dieses Neuenburger Phänomen im Zusammenhang mit dem Regionalmuseum Val-de-Travers zurückkommen.

Majolika aus Venedig, um 1540-1550.

Italienische Fayence – Das einzige Beispiel für die italienische Majolika-Kunst des 16. Jahrhunderts ist eine schöne, wenn auch fragmentarische Schale, die in Venedig vom «Maler der Éloquence» (MAHN AA 1758) dekoriert wurde. Obwohl das Objekt beschädigt war, wurde es offensichtlich hochgeschätzt, da einer seiner früheren Besitzer darauf geachtet hatte, es mit einer Metallleiste zu umranden. Angesichts der neuen – überraschend symmetrischen – Form des Tellers muss man annehmen, dass bei der Montage ein mehr oder weniger grosser Teil des ursprünglichen Gefässes geopfert wurde. Die kleine Gruppe der italienischen Fayencen umfasst ausserdem eine Reihe von Beispielen von Deruta, von denen die meisten mit den stereotypen Groteskendekoren verziert sind, die in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Massenproduktion hergestellt wurden (MAHN AA 1727; MAHN AA 1725; MAHN AA 1739; MAHN AA 1729; MAHN AA 1728; MAHN AA 1737; MAHN AA 1738; MAHN AA 1740). Die meisten dieser Beispiele wurden 1892 bei einer «Auktion Léon Berthoud» in Neuchâtel erworben. Der Neuenburger Maler Rodolphe Léon Berthoud (1822–1892) hatte diese Fayencen höchstwahrscheinlich aus Italien mitgebracht, das er 1845 zum ersten Mal besuchte, bevor er in Rom arbeitete.

Unter den späteren Objekten sind zwei schöne Beispiele aus Castelli zu erwähnen, darunter ein Becher, der offenbar von Carmine Gentili, einem der dortigen Fayencemeister, verziert wurde (MAHN AA 1718; MAHN AA 1719) sowie zwei Apothekengefässe, die einer noch wenig bekannten Manufaktur zugeschrieben werden können, die 1769 von dem berühmten Geminiano Cozzi in Venedig gegründet wurde (MAHN AA 3336; MAHN AA 3335). Bemerkenswert ist auch ein Teller mit Blumendekor aus der Manufaktur Ferretti in Lodi, der 1932 mit der Erwähnung «Lenzburg» erworben wurde (MAHN AA 1667).

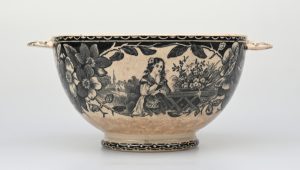

Delft, Schlittenmodell (Nippes), um 1740-1760.

Niederländische Fayence – Die enorme Produktion der zahlreichen Manufakturen in Delft ist durch einige klassische, wenn nicht sogar einfache Stücke vertreten (MAHN AA 1599; MAHN AA 1507; MAHN AA 1514; MAHN AA 1509; MAHN AA 1515; MAHN AA 1512; MAHN AA 1528; MAHN AA 1511; MAHN AA 1501; MAHN AA 1513; MAHN AA 1510). Zwei Objekte stechen besonders hervor: ein kleiner Teller mit chinesisch inspiriertem Dekor, der aus einem der besten Betriebe des Ortes, der Manufaktur «A Grec», stammt (MAHN AA 1599), und ein Schlittenmodell aus den Jahren 1740-60 (MAHN AA 1528).

Enghalskanne aus dem deutschen Westerwald, auflagendatiert 1693.

Deutsches Steinzeug – Fast die gesamte kleine Gruppe, die repräsentativ für die Produkte ist, die zwischen dem letzten Viertel des 17. und dem ersten Viertel des 18. Jahrhunderts in grossem Umfang aus dem Westerwald in die Schweiz importiert wurden, gelangte durch Ankäufe in die Sammlung (MAHN AA 2282; MAHN AA 3364; MAHN AA 2277; MAHN AA 3372; MAHN AA 2281; MAHN AA 3368; MAHN AA 2278; MAHN AA 3365; MAHN AA 2279; MAHN AA 3371; MAHN AA 2280; MAHN AA 2292; MAHN AA 2291; MAHN AA 3366; MAHN AA 2286; MAHN AA 3367; MAHN AA 3369; MAHN AA 3370; MAHN AA 2289; MAHN AA 2285; MAHN AA 2287; MAHN AA 2293; MAHN AA 3319; MAHN AA 2284; MAHN AA 2288; MAHN AA 1748; MAHN AA 1752). Vier Kannen aus dem späten 17. Jahrhundert zeichnen sich durch aufwendigere Verzierungen, Monogramme von Auftraggebern oder sogar durch ein datiertes Motiv aus (MAHN AA 2276; MAHN AA 2283; MAHN AA 3320; MAHN AA 2274).

Es sei übrigens bemerkt, dass alle diese Steinzeugformen– in kleinen Mengen, aber regelmässig – in archäologischen Funden aus städtischen Deponien in der Schweiz für den Zeitraum 1600–1850 belegt sind. Dasselbe – in seiner Vielfalt stark eingeschränkte – Formenrepertoire findet sich auch beim Servier- und Trinkgeschirr wie Kannen, kleinen Krügen und Bierhumpen (Heege 2009).

Zuckerdose aus Fürstenberg.

Deutsches Porzellan – Um das Meissener Porzellan zu illustrieren, kauften die Museumsverantwortlichen einige Beispiele, die hauptsächlich aus der laufenden Produktion stammten. Sechs Teller und ein Korb mit «Kakiemon»-Dekor, die wahrscheinlich aus demselben Service stammten, wurden 1912 als Schenkung aufgenommen (MAHN AA 2783; MAHN AA 2816). Die meisten der grossen deutschen Manufakturen sind vertreten, manchmal mit einem einzigen Stück (Fürstenberg, Nymphenburg – MAHN AA 2720; MAHN AA 2841), manchmal mit einer kleinen Gruppe von Beispielen unterschiedlicher Qualität: Höchst (MAHN AA 2724; MAHN AA 2725; MAHN AA 2722; MAHN AA 2721; MAHN AA 2727; MAHN AA 2723), Frankenthal (MAHN AA 2824; MAHN AA 2825; MAHN AA 2826), Ludwigsburg (MAHN AA 2758; MAHN AA 2759; MAHN AA 2763; MAHN AA 2758; MAHN AA 2759; MAHN AA 2763; MAHN AA 2764; MAHN AA 2760; MAHN AA 2766; MAHN AA 2765; MAHN AA 2761; MAHN AA 2767; MAHN AA 2762; MAHN AA 2812; MAHN AA 2769; MAHN AA 2768; MAHN AA 2771) und Ansbach (MAHN AA 2845; MAHN AA 2843; MAHN AA 2844). Besonders erwähnenswert ist ein unvollständiges Trinkgeschirr aus Frankenthal, das neoklassizistische Formen aufweist, die uns bisher nicht bekannt waren (MAHN AA 2716; MAHN AA 2717; MAHN AA 2718; MAHN AA 2719).

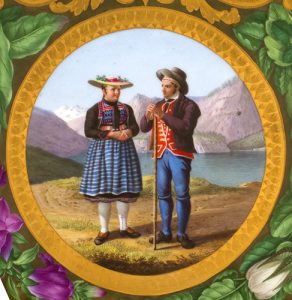

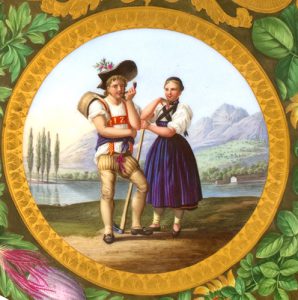

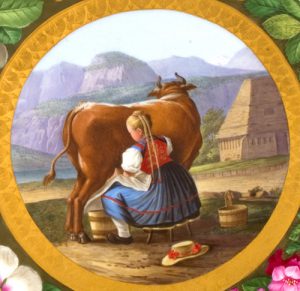

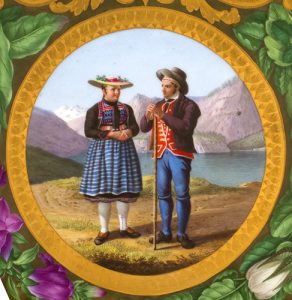

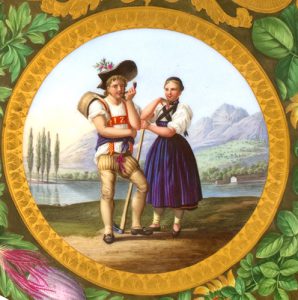

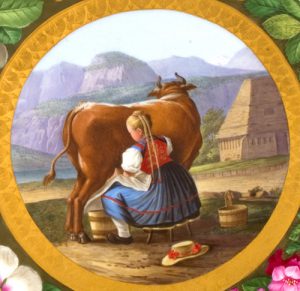

Staatsporzellan (KPM), Gastgeschenk an Louis de Pourtalès, Staatsrat von Neuenburg.

Wie zu erwarten hat die preussische Vergangenheit Neuenburgs ihre Spuren in diesem Teil der deutschen Bestände des Museums hinterlassen: Porzellan aus der Königlichen Manufaktur in Berlin bildet die grösste und qualitativ bemerkenswerteste Gruppe. Sieben Objekte sind von historischer Bedeutung: eine Fussschale (MAHN AA 4120) und sechs Tassen mit Untertassen (MAHN AA 2926; MAHN AA 2925; MAHN AA 2923; MAHN AA 2921; MAHN AA 2924; MAHN AA 2922). Sie waren Geschenke von Friedrich Wilhelm III., König von Preussen und Prinz von Neuenburg, an Graf Louis de Pourtalès, Staatsrat von Neuenburg, als Dank für seine Dienste bei der Reise des Königs in die Schweiz und nach Neuenburg im Jahr 1814 und bei der Reise des königlichen Prinzen, des späteren Friedrich Wilhelm IV. im Jahr 1819. Diese eigens für den Anlass bestellten und – was die Ornamentik betrifft – einzigartigen Objekte wurden mit situationsbezogenen Sujets aufgewertet, die auf Schweizer Stichvorlagen basierten und von erstklassigen Malern ausgeführt wurden.

Vasen KPM mit Darstellungen von Feldmarschall Blücher und Staatskanzlers Karl August von Hardenberg.

Ebenfalls sehr schön sind die beiden Vasen mit den Abbildungen des Marschalls Blücher und des Staatskanzlers Karl August von Hardenberg, deren Herkunft nicht geklärt werden konnte (MAHN AA 2813; MAHN AA 2814). Mehrere Tassen und Untertassen mit dem Bildnis der Herrscher zeugen von der Verbundenheit der lokalen Aristokratie mit dem Haus Preussen und sind typische Beispiele für diese Art von Souvenirs (MAHN AA 3849; MAHN AA 2754; MAHN AA 2755; MAHN AA 2933; MAHN AA 2934; MAHN AA 2740; MAHN AA 2739).

Frankreich, Île-de-France, Paris, Rue de la Fontaine-au-Roi, Manufaktur Locré et Russinger, um 1780-1785.

Französisches Porzellan – Abgesehen von einigen Exemplaren aus der lothringischen Manufaktur Niderviller (MAHN AA 2664; MAHN AA 2673; MAHN AA 2687; MAHN AA 2679), besteht diese Sammlung hauptsächlich aus Porzellan von Manufakturen aus Paris oder der Pariser Umgebung. Zuerst sind zwei Gefässe aus Weichporzellan aus Saint-Cloud (MAHN AA 2657; MAHN AA 2658) zu erwähnen, klassische Modelle, die in Schweizer Sammlungen nicht so häufig anzutreffen sind. Die königliche Manufaktur in Sèvres ist mit einigen relativ einfachen Exemplaren und einer interessanteren Tasse und Untertasse aus dem Jahr 1789 vertreten, deren Dekor einen ruhenden Soldaten zeigt, ein Thema, das wahrscheinlich mit den Ereignissen in Frankreich in diesem entscheidenden Moment seiner Geschichte in Verbindung steht (MAHN AA 2617). Die Pariser Fabriken sind durch Beispiele aus der laufenden Produktion dokumentiert, die insbesondere einen Einblick in die tausendundeine Variation rund um das Kornblumenthema bieten (MAHN AA 2641; MAHN AA 2638; MAHN AA 2647; MAHN AA 2534; MAHN AA 2663; MAHN AA 2636; MAHN AA 2642). Seltener ist ein vermutlich unvollständiger Tafelaufsatz aus der Manufaktur Locré in Paris (MAHN AA 2606; MAHN AA 2607; MAHN AA 2608; MAHN AA 2609; MAHN AA 2610; MAHN AA 2611; MAHN AA 2612) sowie ein Service mit Schmetterlingsdekor, dessen Marke den Experten für Pariser Porzellan bislang unbekannt war (MAHN AA 2381; MAHN AA 2389; MAHN AA 2387; MAHN AA 2382; MAHN AA 2383).

Körbchen mit Untersetzer, creamware, Yorkshire, um 1780-1800.

Europäisches Steingut und Feinsteinzeug – Im Bereich des englischen Steinguts besitzt das Museum unter anderem zahlreiche Überbleibsel von zwei Services (oder einem gemischten Service) der Manufakturen Wedgwood und Neale, die von ein und derselben Neuenburger Familie stammen. Es handelt sich um ein Ensemble von Grundmodellen, die offensichtlich häufig verwendet wurden (MAHN AA 2156; MAHN AA 1935; MAHN AA 1934; MAHN AA 1936; MAHN AA 1965; MAHN AA 1942; MAHN AA 1968; MAHN AA 1961; MAHN AA 1958; MAHN AA 1979; MAHN AA 1992; MAHN AA 1967).

Teekanne „Black Basalt“, Manufaktur Neale.

Die Manufakturen Neale und Wedgwood sind auch mit Feinsteinzeug vertreten, insbesondere mit dem Typ «Black Basalt», der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in ganz Europa äusserst beliebt war (MAHN AA 1607; MAHN AA 1612; MAHN AA 1609; MAHN AA 1611; MAHN AA 1608; MAHN AA 1613; MAHN AA 2600; MAHN AA 1614). Das von Wedgwood erfundene schwarze Feinsteinzeug war so beliebt, dass zahlreiche Manufakturen, vor allem in Frankreich, mit dieser englischen Spezialität konkurrierten (MAHN AA 1332; MAHN AA 1329 und 3353; MAHN AA 1325; MAHN AA 1327; MAHN AA 1330; MAHN AA 1326).

Tasse und Untertasse, Zell am Harmersbach, Baden-Württemberg.

Im Bereich des französischen und deutschen Steinguts finden sich in Neuchâtel die gleichen Typen wie in anderen Schweizer Sammlungen. Die meisten Produkte stammen aus den ostfranzösischen Manufakturen Creil und Montereau (MAHN AA 1365; MAHN AA 1370; MAHN AA 1369; MAHN AA 1324; MAHN AA 1993-8; MAHN AA 1368; MAHN AA 1368; MAHN AA 1397; MAHN AA 1397; MAHN AA 1397; MAHN AA 1397; MAHN AA 1397; MAHN AA 1397; MAHN AA 1367; MAHN AA 1378) oder aus der Fabrik in Zell am Harmersbach in Baden-Württemberg (MAHN AA 1992-61; MAHN AA 1992-47; MAHN AA 1992-42; MAHN AA 1992-41; MAHN AA 1992-46; MAHN AA 1786). All diese Produkte, die die Industrialisierung einläuteten, wurden ab Ende des 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in grossen Mengen in einen Grossteil der Eidgenossenschaft importiert. Eine seltene und schöne Kaffeekanne mit polychromem Dekor aus der berühmten Manufaktur Boch in Septfontaines, Luxemburg (MAHN AA 1505), ist bei dieser Gelegenheit ebenfalls erwähnenswert.

Der asiatische Sammlungsbestand

Der Grossteil der chinesischen und japanischen Keramik, die der Stadt Neuenburg gehört, wird heute im Musée d’ethnographie aufbewahrt; diese Objekte werden daher im Kapitel über diese Institution besprochen. Es ist jedoch anzumerken, dass die Hälfte dieses Bestands vor 1904 entstanden ist, dem Jahr, in dem die ethnografischen Sammlungen endgültig von den historischen Sammlungen getrennt wurden, um an einem eigenen Standort untergebracht zu werden. Nach der Trennung der Bestände ab den 1920er-Jahren baute das Historische Museum vor allem dank Schenkungen und Nachlässen eine Sammlung von chinesischem (etwa 150 Objekte) und japanischem Porzellan (etwa 15 Objekte) wieder auf. Darunter befinden sich einfache Beispiele von Importporzellan mit blau-weissem Dekor oder mit Dekor «Famille rose» die hauptsächlich aus der Regierungszeit der Kaiser Kangxi (1661–1722) oder Qianlong (1736–1796) stammen.

China, Jiangxi, Jingdezhen, Epoche Kangxi, ums 1710-1720, dekoriert in den Niederlanden um 1740-1745.

Das bemerkenswerteste Objekt ist zweifellos eine chinesische Porzellanschale, die in den Niederlanden mit einem Motiv verziert wurde, das sich wahrscheinlich auf die Hochzeit von Prinz Wilhelm IV. von Oranien und Prinzessin Anne von England im Jahr 1734 bezieht (MAHN AA 2881). Keramische Gefässe mit Darstellungen zu Ehren des Hauses Oranien waren in den Niederlanden und in England seit dem 16. Jahrhundert sehr beliebt. Das vorliegende Beispiel zeichnet sich jedoch durch seine reiche Verzierung aus; es ist nur ein zweites Exemplar bekannt, das noch in den Niederlanden aufbewahrt wird. Aus der kleinen Gruppe der japanischen Porzellane, die ebenfalls nur für den Exportmarkt bestimmt waren, ist schliesslich eine imposante, mehrfarbige Terrine im «Imari»-Stil zu erwähnen (MAHN AA 2908).

Der Sammlungsbestand der Moderne

In seiner Jahreschronik 1899 (Heft 3, 153) berichtete Alfred Godet «[…] zahlreiche Stücke moderner Glas-, Porzellan- und Fayencewaren, Werke […], die wir in geschlossenen Schubladen für die Nachwelt aufbewahren. Wir haben uns, wie ich glaube, zu Recht gesagt, dass die schönen Produkte der modernen Kunst […] eines Tages selten werden und dass unsere Nachkommen uns dankbar sein werden, dass wir ihnen einige Stücke erhalten haben, die heute schon nicht mehr erhältlich sind». Eine derart vorausschauende Haltung ist für ein historisches Museum sicherlich ungewöhnlich, noch dazu zu dieser Zeit. Ein genauerer Blick auf die zahlenmässig relativ bescheidene Anzahl moderner Keramiken im Museum zeigt, dass die meisten dieser Objekte aus der Tradition der bernischen engobierten Irdenware – insbesondere aus der Region Heimberg/Steffisburg – stammen und in gewisser Weise eine natürliche Fortsetzung der historischen Sammlung darstellen.

Langenthal, Porzellanmanufaktur, um 1917-1918.

Im Bereich des Modernismus sind einige Steinzeugarbeiten von Paul Bonifas (MAHN AA 2238; MAHN AA 2241; MAHN AA 2242; MAHN AA 2243; MAHN AA 2244), Beispiele französischer Jugendstilfayencen und Steingutarbeiten (MAHN AA 2314; MAHN AA 1044; MAHN AA 2313; MAHN AA 3329) sowie Porzellan aus Langenthal bemerkenswert (MAHN AA 2604; MAHN AA 2649; MAHN AA 2640; MAHN AA 2691; MAHN AA 2692; MAHN AA 2693; MAHN AA 2694).

La Chapelle-sur-Carouge, Poterie de la Chapelle – Marcel Noverraz, um 1930-1931.

Dazu kommt eine Reihe von Fayencen von Marcel Noverraz in Carouge, die erst viel später in den Bestand aufgenommen wurden (MAHN AA 1992-95; MAHN AA 1992-76; MAHN AA 1992-77; MAHN AA 1992-75; MAHN AA 1992-86; MAHN AA 1992-79; MAHN AA 1992-78).

Vase der Faïencerie Laurin in Bourg-la-Reine, bemalt vom Neuenburger Maler Gustave Jeanneret.

Hervorzuheben ist ein Objekt, das für das künstlerische Erbe Neuenburgs besonders wichtig ist: die spektakuläre Vase, die der Neuenburger Maler Gustave Jeanneret (1847–1927) im Rahmen seiner Zusammenarbeit mit der Faïencerie Laurin in Bourg-la-Reine dekoriert hat (MAHN AA 2028).

Ebenfalls aus dem Neuenburger Raum sind einige Objekte aus einer lokalen Werkstatt zu erwähnen, die völlig in Vergessenheit geraten ist: die des Keramikers Vincent Diana in Champ-du-Moulin. Er war zwischen 1899 und 1905 tätig (MAHN AA 1321; MAHN AA 1320; MAHN AA 2072; MAHN AA 1870; MAHN AA 2084). Dieser Sonderfall wird im Kapitel «Champ-du-Moulin (Boudry) NE, L’atelier de Vincent Diana (1899–1905)» erläutert.

Die Herkunft der Objekte des MAHN: Antiquitätenhändler und Privatsammlungen

Dank des von Charles Alfred Michel in den Jahren 1914–1920 erstellten Inventars haben wir ein recht gutes Bild von den Umständen, unter denen die meisten Keramikobjekte des MAHN in die Sammlung aufgenommen wurden. Die Ankäufe erfolgten in der Regel bei Antiquitätenhändlern.

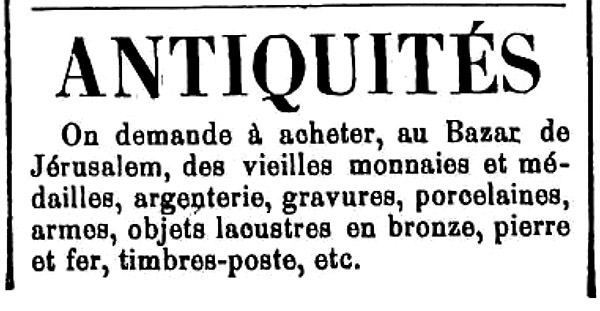

Anzeige im FAN – L’Express, 29. Oktober 1892.

Bei unseren Recherchen sind wir in Neuenburg auf den Namen Ferdinand Beck gestossen, der unter dem Namen «Bazar de Jérusalem» insbesondere in den 1890er-Jahren mit Münzen, Medaillen, Stichen, Pfahlbau-Antiquitäten, Porzellan und Silber handelte (laut Werbeanzeigen im Hinkenden Boten). Er lieferte dem Museum zwischen 1887 und 1911 etwa 60 Objekte, vor allem engobierte bernische Irdenwaren und Porzellan aus Nyon.

Werbeanzeige des Grand Bazar, La Suisse Libérale, Band 49, Nummer 305, 30. Dezember 1913.

Ein weiterer wichtiger lokaler Anbieter war der Grand Bazar, der zwischen 1891 und 1919 rund 50 Objekte verkaufte (Heimberger Töpferwaren, Zürcher Porzellan, orientalische Keramik und vor allem moderne Produktionen aus der Schweiz und aus anderen Ländern). Dieses berühmte Neuenburger Geschäft war aus einem 1825 von Frédéric Jeanneret und Henri Baumann in der Rue de l’Hôpital eröffneten Kunstladen mit Ausstellungsgalerie hervorgegangen, in dem vor allem Gemälde, Stiche und verschiedene Statuetten angeboten wurden. In der Folge hatte das Unternehmen mehrere Firmennamen und zog zunächst an die Rue du Trésor (1830) und dann an den Place du Port (1862) um, in das Gebäude, in dem später die Brasserie du Théâtre untergebracht war. In der Zwischenzeit hatte sich das Sortiment erheblich erweitert und umfasste nun auch Papierwaren, Korbwaren, Porzellan und Kristallwaren. Im Jahr 1882 lautete der Firmenname «Schütz und Schinz». Elf Jahre später schloss sich Charles Rodolphe Schinz mit Charles Alfred Michel zusammen, der schon seit fünfundzwanzig Jahren im Haus arbeitete. 1895 liess «Schinz, Michel & Cie.» das Untergeschoss des Gebäudes am Place du Port ausheben, um dort eine Abteilung einzurichten, die speziell für Porzellan und Kristallwaren zuständig war. Das Geschäft prosperierte derart, dass es 1909 in ein von Schinz senior gebautes Gebäude in der Rue Saint-Maurice Nr. 10 transferiert wurde, wo es nicht weniger als fünf Stockwerke belegte. Vier Etagen waren für Parfümeriewaren, Schreibwaren, Arzneimittel, Lampen, Schmuck, Lederwaren, Sport- und Reiseartikel, Zeichen- und Malbedarf, altes Porzellan, Spielwaren, Haushaltswaren, China- und Japanartikel sowie «Artikel für Ausländer» vorgesehen. Die erste Etage war für Porzellan und Kristallwaren reserviert (Grand Bazar 1909). Keramik – sowohl alte als auch zeitgenössische – hatte also einen festen Platz im reichhaltigen Sortiment dieses Geschäfts eingenommen, wahrscheinlich unter dem wachsenden Einfluss von Charles Alfred Michel.

Versoix, Paul Ami Bonifas, um 1915-1917.

Der Grand Bazar war offen für die modernsten Neuheiten auf dem Gebiet, das uns interessiert, und war einer der ersten Händler des Genfer Keramikers Paul Bonifas (MAHN AA 2238; MAHN AA 2241; MAHN AA 2242; MAHN AA 2243; MAHN AA 2244).

Frankreich, Indre-et-Loire, Tours, Faïencerie d’art de Sainte-Radegonde, um 1890-1891.

Unter Michels Leitung arbeitete das Unternehmen auch mit der Keramikindustrie zusammen und gab spezielle Modelle in Auftrag, die als Touristensouvenir (MAHN AA 1277) oder als Gedenkobjekt gedacht waren, wie zum Beispiel die in Zusammenarbeit mit dem Neuenburger Heraldiker Maurice Tripet entworfenen Teller (MAHN AA 1606; MAHN AA 2061; MAHN AA 3360) oder den Teller, der das Schloss Oberhofen zeigt, das damals der Neuenburger Familie Pourtalès gehörte (MAHN AA 1764).

Um seinen umfangreichen Bestand an engobierten bernischen Irdenwaren aufzubauen, nahm das MAHN die Dienste mehrerer Händler in Anspruch, die im Kanton Bern ansässig waren. Émile Bader in Biel verkaufte zwischen 1910 und 1914 rund zwanzig Keramiken. 1887 lieferte Antiquar Nachtigall in Interlaken und 1910 ein gewisser Jaquet in Bern einige Objekte, wahrscheinlich in einer einmaligen Transaktion, sodass man sich fragen kann, ob letzterer eine Privatperson war.

Heimberger Terrine, bei Jean Jasselin in Bern erworben.

Zu den Antiquitätenhändlern, die eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Keramikbestands spielten, gehörte Jean Jasselin in Bern, der auf den Handel mit Keramik und antiken Möbeln spezialisiert war und sein Geschäft an der Kramgasse hatte, wie aus seinem Eintrag im Adressbuch der Stadt Bern von 1896 hervorgeht. Wie bereits Andreas Heege (Heege et al. 2011, 61; Heege/Kistler 2017/2, 24–25) feststellte, war Jasselin im Emmentaler Keramikmilieu und sogar in der Bevölkerung eine bekannte Persönlichkeit. Emil Aeschlimann berichtet in seinem 1928 erschienenen Werk über die Langnauer Keramik, dass sich die Alten noch an die Person erinnerten und wie er immer wieder im Tal herumlief und alte Töpferwaren gegen Kochtöpfe und Rattenfallen eintauschte (Aeschlimann 1928, 9). Das Museum kaufte ihm zwischen 1896 und 1919 rund 40 Objekte ab, vor allem aus Langnau und Bäriswil, in der Regel Beispiele von hoher Qualität, sowie einige Exemplare von schweizerischen und europäischen Fayencen.

Schüssel mit blauem Unterglasur-Pinseldekor, datiert 1747, gekauft bei Antiquar Gottfried Schumacher-Breit.

Gottfried Schumacher-Breit aus Bümpliz (später Huttwil und Langenthal), ein weiterer bedeutender Lieferant, taucht im Inventar für die Jahre 1913 bis 1934 auf, hauptsächlich in Bezug auf Keramiken von Langnau, Heimberg und Bäriswil (47 Objekte). Zwischen 1887 und 1890 verkaufte Heinrich Messikommer in Wetzikon ZH einige Objekte an das Museum, vor allem Steinzeug aus dem Westerwald. Ausserhalb der Landesgrenzen machten die Verantwortlichen gelegentlich Geschäfte mit deutschen Händlern. Im Jahr 1889 besorgte Neumann in Nürnberg einige deutsche Porzellane und die drei braunen Stücke aus Irdenware aus Bayreuth (die damals als Steinzeug von Böttger in Meissen verkauft wurden, MAHN AA 1632; MAHN AA 1638). 1934 verkaufte Göhringer in Freiburg im Breisgau einige lohtringische Fayencen und tauschte einen Teller aus Züricher Porzellan gegen einen «modernen Korb aus Berlin» ein. Bei A.S. Drey, einem bekannten Antiquitätenhändler in München, wurden – wahrscheinlich 1903 – die einzigen beiden Zürcher Porzellanfiguren der Sammlung im Tausch gegen zwei Nymphenburger Statuetten erworben (MAHN AA 2352; MAHN AA 2353).

Kauf 1887 bei Pfarrer Ludwig Gerster, Kappelen.

Etwa dreissig Objekte, Irdenwaren aus der Schweiz und dem Kanton Bern, vor allem aber dünnglasierte Fayencen, wurden zwischen 1887 und 1922 von einer schillernden Persönlichkeit erworben, die nicht zu den offiziellen Antiquitätenhändlern gehörte: Ludwig Gerster (1846–1923), der Pfarrer von Kappelen bei Aarberg BE. Dieser erstaunliche Kirchenmann war nicht nur ein gewissenhafter Pfarrer, sondern auch ein talentierter Kunsttischler, der antike Möbel kaufte, um sie nach der Restaurierung weiterzuverkaufen oder um Reproduktionen anzufertigen mit den besten Absichten. Er war auch einer der Ersten in der Schweiz, der sich ernsthaft für die Kunst des Exlibris interessierte, nachdem Alfred Godet, der Konservator des Historischen Museums von Neuenburg, ihn 1893 besucht hatte, um sich nach solchen Dokumenten zu erkundigen (Türler 1923, 207). Gerster kam auf den Geschmack und wurde schliesslich innerhalb weniger Jahre nicht nur einer von Godets Lieferanten in diesem Bereich, sondern auch einer der besten Spezialisten der damaligen Zeit in einem noch relativ wenig erforschten Gebiet. Die Exlibris brachten ihn bald dazu, sich mit der Heraldik zu beschäftigen und regelmässig auf den Seiten des Schweizerischen Heraldischen Archivs Artikel zum Thema zu veröffentlichen (Aeberhardt 1933). Mit zunehmendem Alter wandte sich der Pfarrer von der Kunsttischlerei ab und erlernte die Kunst des Buchbindens! Gerster sammelte Antiquitäten und es ist sehr wahrscheinlich, dass er auch als «Kundenfänger» für den einen oder anderen Sammler aus seinem Bekanntenkreis fungierte. Offenbar hatte er schon lange vor Godets berühmtem Besuch Kontakt mit dem Neuenburger Museum, denn laut Inventarliste wurden die ersten drei Keramiken bereits 1887 von ihm gekauft. Die meisten Transaktionen fanden zwischen 1904 und 1921 statt. Türler übertreibt natürlich, wenn er in seinem Nachruf schreibt, dass «die schöne Sammlung von Langnauer und Heimberger Töpferwaren des Historischen Museums Neuenburg mehrheitlich aus der Sammlung von Gerster stammt» (Türler 1923, 208), es sei denn, die oben erwähnten Antiquitätenhändler hätten sich ebenfalls bei dem Pfarrer eingedeckt!

Kauf 1887 aus der Sammlung de Reynier in Bern.

Neben den Antiquitätenhändlern waren private Sammlungen eine weitere Quelle für Objekte – oft von hoher Qualität –, weil sie mit dem anspruchsvollen Blick eines erfahrenen Kenners ausgewählt wurden. In der Geschichte des Keramikbestands des MAHN wird dies beispielhaft durch den Erwerb eines Teils der Sammlung von Édouard de Reynier in Bern im Jahr 1887 illustriert. Édouard (1828–1907) war der Sohn des wohlhabenden Neuenburger Kaufmanns Henry de Reynier (1792–1876) und von Sophie, geborene Beaujon. Dank einer beträchtlichen Erbschaft, die er von seinem Schwiegervater erhalten hatte, übergab Henry sein Tuchgeschäft, um von seinen Renten zu leben, zunächst in Neuenburg, dann in Ins, bevor er sich 1862 in Bern niederliess. Sein Sohn ging 1847 nach Paris, um dort seine Ausbildung fortzusetzen. Dort führte er vor allem ein kostspieliges Leben und profitierte über alle Massen von den väterlichen Zuwendungen. Nach seiner Rückkehr nach Bern kaufte Édouard die Villa Mon Terrier in der Rabbentalstrasse 73 im Stadtteil Altenberg, in der er weiterhin auf grossem Fuss lebte. Laut dem Autor der Familienchronik arbeitete er gelegentlich als Korrespondent für die eine oder andere Zeitung und als «Hobby-Antiquitätenhändler» (Reynier 2006, 97–99). Mit der Zeit wurde das Geld ernsthaft knapp und 1887 war de Reynier gezwungen, seine Villa zu verkaufen. Im selben Jahr trennte er sich von einem Teil seiner Sammlung, offenbar auf einer öffentlichen Auktion, zumindest was die Keramik betraf. Der Rest dieses bemerkenswerten Ensembles wurde 1907 als Ganzes vom Historischen Museum Bern erworben (Heege et al. 2011, 61; Heege/Kistler 2017/2, 23).

Das Historische Museum von Neuenburg erwarb bei der Auktion von 1887 etwa 50 Stücke, teilweise mithilfe des Spenders Frédéric de Perregaux, der den Kauf einiger der schönsten Exemplare der Sammlung an engobierten Irdenwaren finanzierte (MAHN AA 3309; MAHN AA 2044; MAHN AA 3317; MAHN AA 2032). Zu den Objekten, die das Museum aus eigenen Mitteln erwarb, gehörten vor allem Irdenware aus Langnau und Heimberg, dünnglasierte Fayencen und Steinzeug aus dem Westerwald. In den Inventaren der Institution sind einige Erwerbungen aus der Sammlung von Reynier auf das Jahr 1888 datiert. Es ist nicht bekannt, ob es sich dabei um einen Fehler im Inventar handelt, ob 1888 ein zweiter Verkauf stattfand oder ob es sich um Folgekäufe von Objekten handelt, die bei der Auktion von 1887 unverkauft geblieben waren.

Aus der Sammlung von Heinrich Angst, Ankauf 1909.

Eine weitere hochkarätige Sammlung, insbesondere im Bereich der Keramik, war die von Heinrich Angst (1847–1922) in Zürich. Angst zeichnete sich als Kunstsammler und -händler aus, bevor er von 1892 bis 1903 der erste Direktor des Schweizerischen Nationalmuseums wurde. Wie kein anderer erkannte er das Potenzial der alten schweizerischen Keramik (Zürcher Porzellan, Winterthurer Fayence und andere) und trug wesentlich zu deren kultureller und kommerzieller Aufwertung bei. Zwischen 1878 und 1885 sammelte er allein im bereich Geschirrkeramik über 1500 Exemplare, zu einer Zeit, als diese Art von Objekten noch relativ wenig gefragt war. Er erweiterte seine Sammlung kontinuierlich und machte sie zur grössten Sammlung dieser Art, die je von einer Privatperson in der Schweiz zusammengetragen wurde (Lafontant Vallotton 2007, 62; Heege/Kistler 2017/2, 23-24). Aufgrund seiner Kenntnisse auf diesem Gebiet wurde Angst mit der Organisation des Keramikteils der Abteilung «Alte Kunst» der Landesausstellung von 1883 beauftragt. Später verlieh er Teile seiner Sammlungen an das 1898 eröffnete Landesmuseum, um die Säle auszustatten, bevor er sie 1903 in einer geschickten Mischung aus Verkauf und Schenkung an die Institution übertrug. Man kann sagen, dass Heinrich Angst einen grossen Anteil an der Wiederentdeckung der Geschichte der Schweizer Keramik am Ende des 19. Jahrhunderts und vor allem an der Entstehung des Sammlertums in diesem Bereich hatte. Ein Verdienst, das nicht frei von Zweideutigkeit war, denn das Engagement der Person schien ständig und weitgehend von merkantilen Anliegen genährt zu sein, selbst in der Zeit, als er das Nationalmuseum leitete.

Wurden die Verantwortlichen des Neuenburger Museums durch Angsts Bemühungen um die Aufwertung der Schweizer Keramik, insbesondere im Rahmen der Ausstellung von 1883, inspiriert? Jedenfalls kannten sie den Mann und die Sammlung, und als Angst 1909 in Zürich einen Teil der Sammlung zum Verkauf anbot, versuchten sie ihr Glück und erwarben schliesslich die wunderschöne Pot-pourri-Vase von Frisching (MAHN AA 1867), zwei interessante Salzstreuer aus Zürcher Steingut (MAHN AA 1525), einen Teller derselben Herkunft (MAHN AA 1552), zwei Dolder zugeschriebene Apothekengefässe (MAHN AA 3337; MAHN AA 3338) sowie eine Terrine aus Lunéville, die damals Lenzburg zugeschrieben wurde (MAHN AA 1669). Wir wissen ausserdem, dass Heinrich Angst auch Geschäftsbeziehungen mit dem Haus Schütz & Schinz in Neuenburg unterhielt, dem sogenannten Grand Bazar (Lafontant Vallotton 2007, 109). Es ist daher nicht auszuschliessen, dass die schönsten Exemplare aus Zürcher Porzellan in der Neuenburger Sammlung, die 1891 bei Schütz & Schinz erworben wurden, ebenfalls aus der Sammlung Angst stammten (MAHN AA 2318; MAHN AA 2319; MAHN AA 2317; MAHN AA 2316).

Angst war auch mit Alfred Siegfried (gest. 1909) befreundet, einem anderen Zürcher Sammler, der als Seidenhändler für die Firma Nägely & Cie. tätig war. Siegfried liess sich in Marseille und später in Lausanne nieder. Das Museum kaufte von ihm zwei interessante Porzellane aus Höchst (MAHN AA 2724; MAHN AA 2275), eine seltene Sauciere und eine sehr schöne Fayence-Terrine aus Zürich (MAHN AA 1565; MAHN AA 1564) sowie fünf Teller mit Druckdekor und eine Milchkanne aus Porzellan derselben Manufaktur.

Berneck, Töpferei Richard Grüninger, um 1883?, Teilnehmer an der Landesausstellung Zürich 1883