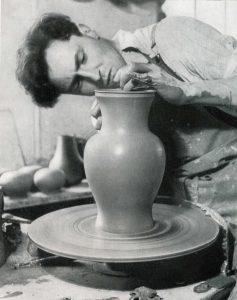

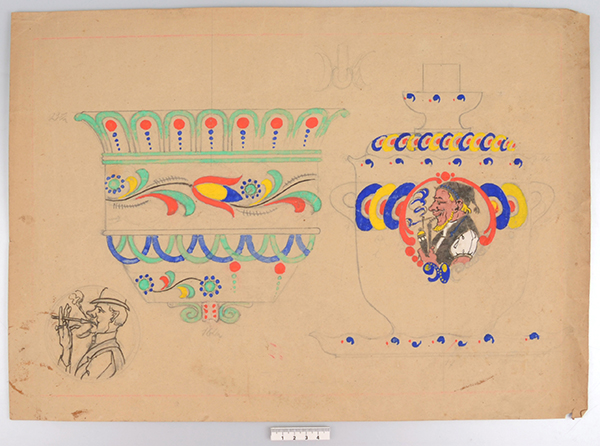

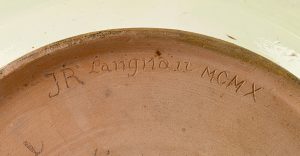

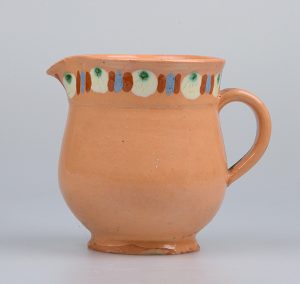

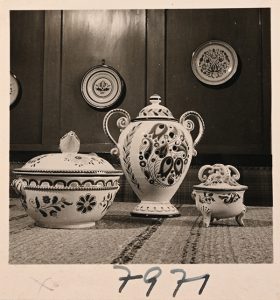

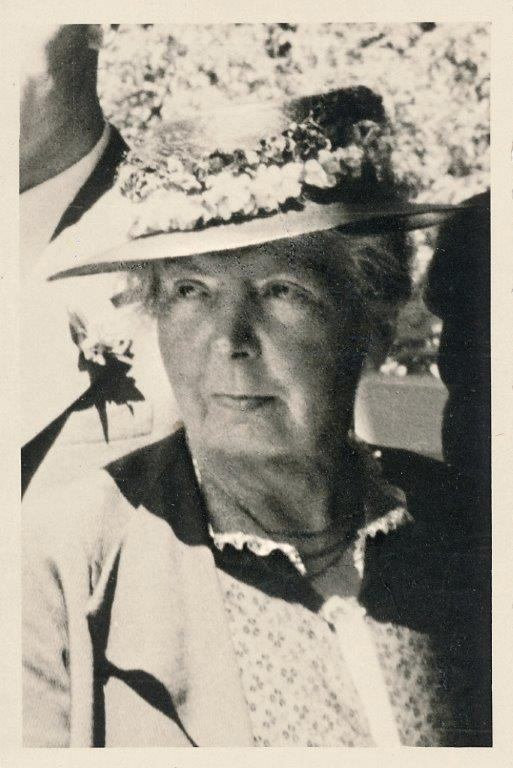

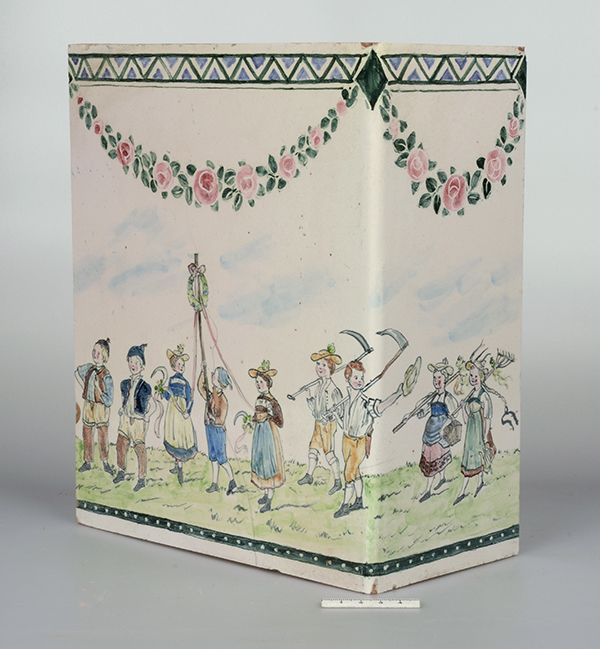

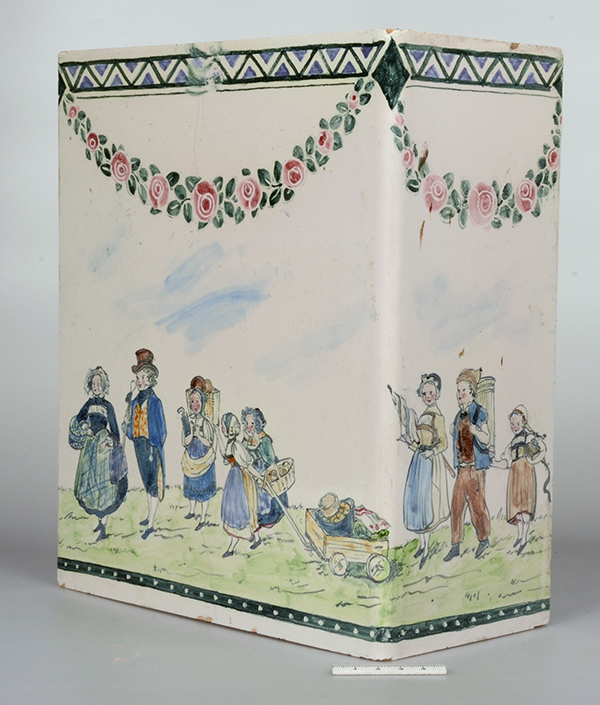

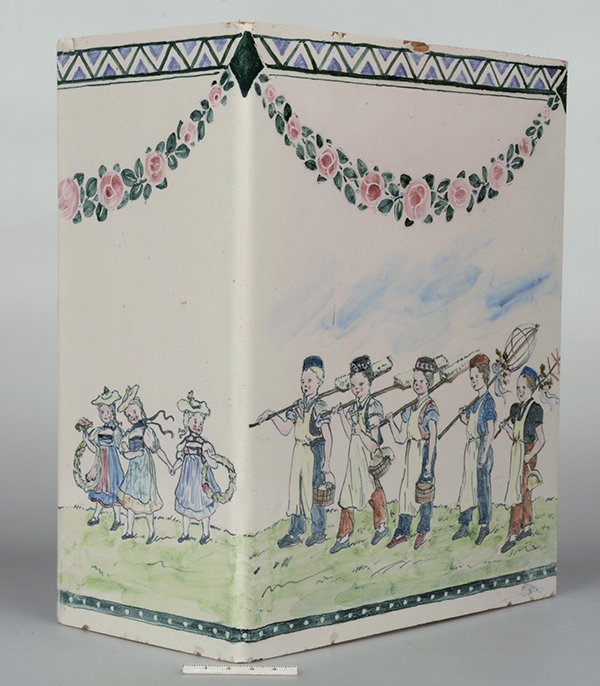

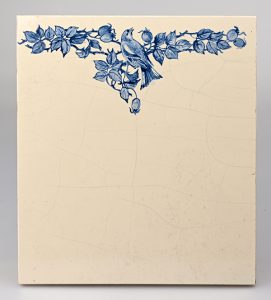

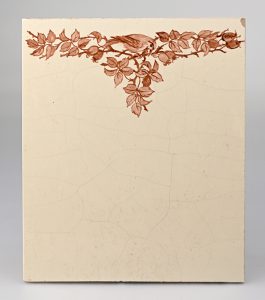

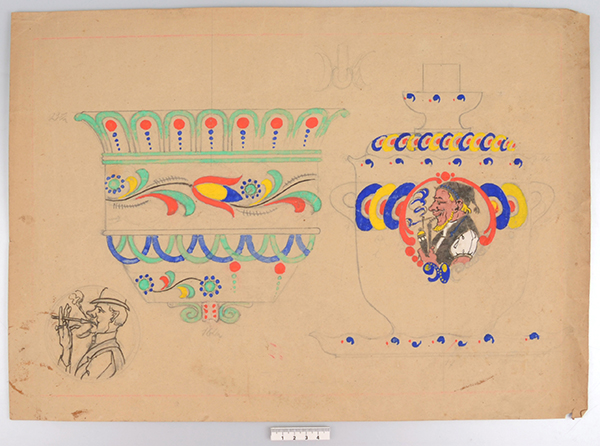

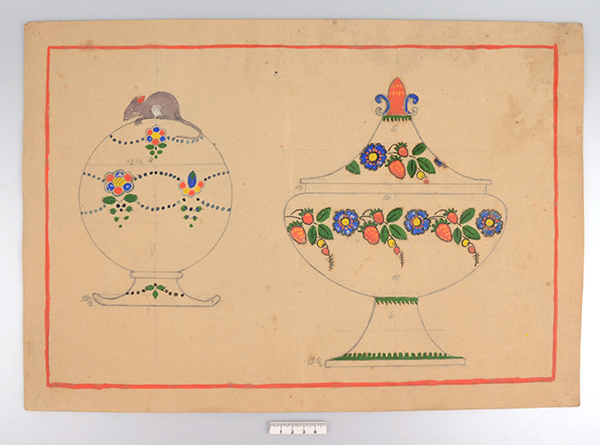

Vase von Johann Röthlisberger, nach Familienerzählungen für die Landesausstellung 1914 in Bern.

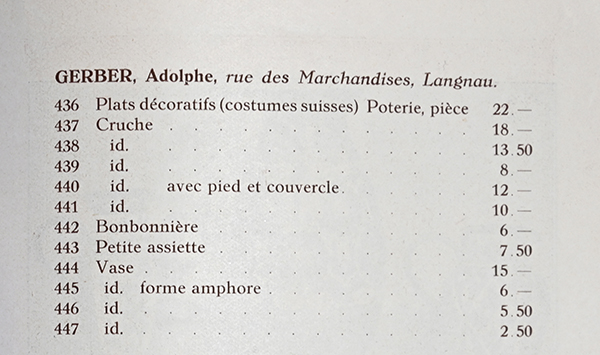

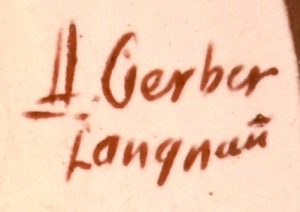

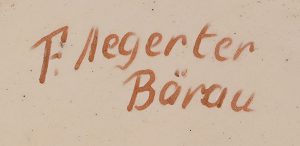

Keramik der Hafnerei Röthlisberger in CERAMICA CH

Andreas Heege, Andreas Kistler 2022

Mit Unterstützung des Regionalmuseums Langnau und der Familien Wüthrich und Brechbühl in Langnau.

Die familiäre Vorgeschichte

Mit der Hafnerei «Im Kohlboden» (Bärau, Styggässli 6) begegnen wir zum ersten Mal einer weiteren Hafnerfamilie, die in der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Langnau eine Rolle spielen sollte (Erstveröffentlichung: Heege/Kistler 2017, 188-193; hier mit wesentlichen Ergänzungen).

Mathys Röthlisberger, ein Maurer, hatte zusammen mit Anna Blaser aus Langnau acht Kinder (Burgerrodel Langnau [im Folgenden immer BRL] 7, 27). Von diesen wurden drei Hafner (siehe Stammbaum): Ulrich Röthlisberger (1837–1888; BRL 7, 27; BRL 14, 440, verheiratet mit Marianne Lüthi von Lauperswil, Kirchenrodel Langnau [KRL] 29, 20; 28.11.1862), Friedrich Röthlisberger (1846–1920; BRL 7, 27; BRL 17, 40, verheiratet mit Anna Maibach aus Dürrenroth, KRL 30, 1; 23.7.1870) und Simon Röthlisberger (1855–1894; BRL 7, 27; BRL 19, 11, verheiratet mit Maria Anna Gerber von Langnau, Ehedatum 8.4.1881).

Bärau, Styggässli 6, 2016.

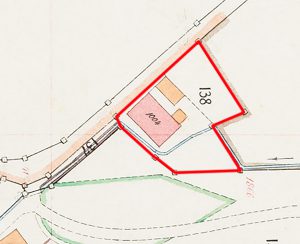

Mathys Röthlisberger und sein Sohn Christen verkauften im Februar 1864 eine 1862 erworbene Liegenschaft in Bärau «im Kohlboden bei der Lehnschmitte» (heute Styggässli 6, Parzellen Nr. 1814) ihrem Sohn bzw. Bruder Ulrich. Zum Zeitpunkt des Kaufes wohnte (und arbeitete?) Ulrich in Signau . Dort wurde auch seine erste Tochter Lina geboren (18.1.1864, KRL 20, 401). Er baute am Haus in Bärau eine Hafnerwerkstätte an (Grundbuch Langnau [GBL] 29, 73–79). Diese nutzte er bis zum Herbst 1877. In dieser Zeit verzeichnen die Langnauer Stimmregister zwei Gesellen aus Busswil bei Melchnau bzw. Langnau in seiner Werkstatt. Und auch der Hafner Christian Herrmann (1848˗?) arbeitete möglicherweise bis 1876 bei ihm (Gemeindearchiv Langnau [GAL] 672). Ulrich verkaufte die Liegenschaft im August 1877 seinen beiden Brüdern Mathias und Gottlieb. Sein weiterer Verbleib ist unklar, jedoch erscheint er im Januar 1878 in den Langnauer Stimmregistern als bevogtet (GAL 672). Seine Brüder veräusserten die Werkstatt schon im November desselben Jahres an den Hafnermeister Christian Wüthrich von Trub. Zu diesem Zeitpunkt wird Wüthrich als «Hafnermeister in Zäziwil» bezeichnet (GBL 47, 501–509; GBL 48, 186–194). Keramiken von Ulrich Röthlisberger sind nicht bekannt. Bodenfunde vom Grundstück fehlen.

Langnau, Moos 225, 2016.

Friedrich Röthlisberger (1846–1920; BRL 17, 40; GAL 672), der jüngere Bruder von Ulrich Röthlisberger (1837–1888, Hafner in Bärau), heiratete am 23. Juli 1870 in Muri Anna Maibach (1848–1893) aus Dürrenroth. Bei der Geburt des ersten Sohnes Friedrich (1872–1952; BRL 17, 40), der in Rohrbach getauft wurde, wurde angegeben «Hafner in Leimiswil» (KRL 21, 380). 1873/74 errichtete er zusammen mit dem Maurermeister Christian Lehmann aus Langnau ein Wohngebäude mit Hafnerwerkstatt «auf dem Moos» (heute Langnau, Moos 225, Parzellen Nr. 864; GBL 40, 313–317; GBL 41, 458–462). Der zweite Sohn (Friedrich) Johann (1876–1942) und der dritte Sohn Julius Maximilian (1879–1959) wurden bereits dort geboren (BRL 17, 40). Alle drei Söhne arbeiteten später zumindest zeitweise als Hafner in der neuen Hafnerei an der Oberstrasse 66 in Langnau (GAL 674, 675; BRL 23, 604; BRL 24, 178). Zwischen 1874 und 1890 bekam das Paar noch neun weitere Kinder, bevor Anna Maibach 1893 starb. Friedrich Röthlisberger (1846–1920) arbeitete zusammen mit seinem Bruder Simon (1855–1894) 20 Jahre lang bis 1894 in dieser Werkstatt. In dieser Zeit lassen sich für ihn immerhin sechs Gesellen nachweisen, u. a. ein Ernst Röthlisberger (1863–?; GAL 672, 673. Genealogische Beziehungen nicht weiter untersucht.). Dann verkaufte der Witwer seine Liegenschaftshälfte mit Werkstatt an die Witwe des Mitbesitzers. Nach ihrem Tod gelangten Liegenschaft und Werkstatt an ihren Sohn, einen Bahnbeamten (GBL 71, 283–289; GBL 71, 578–582; GBL 72, 567–573). Obwohl zu diesem Zeitpunkt die Hafnerwerkstatt noch erwähnt wurde, gibt es keine Hinweise, dass auf dem Grundstück nach 1894 noch getöpfert wurde. Friedrich Röthlisberger (1846–1920) siedelte nach Langnau in die Oberstrasse 66 um. Produkte aus dieser Werkstatt sind unbekannt. Bodenfunde vom Grundstück fehlen.

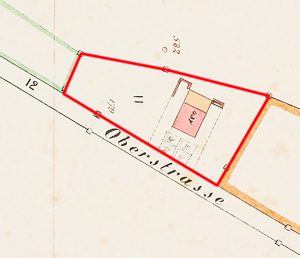

Langnau, Oberstrasse 66

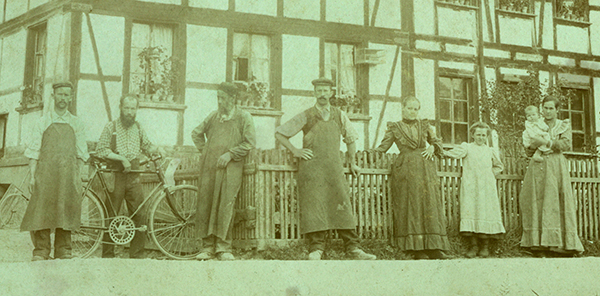

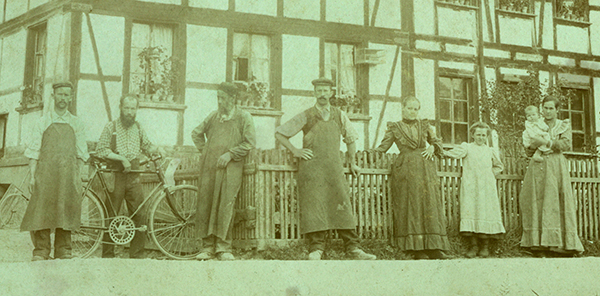

Langnau, Oberstrasse 66. Vor dem Haus von Friedrich Röthlisberger (1846–1920, dritter von links) und seine drei Söhne Julius Maximilian, Friedrich und Johann, Aufnahme um 1910?

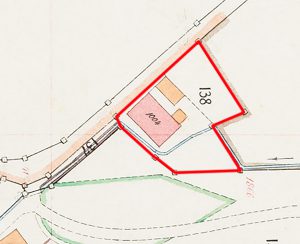

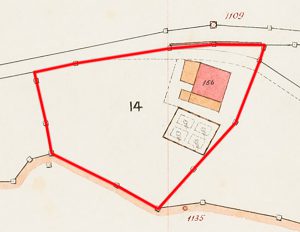

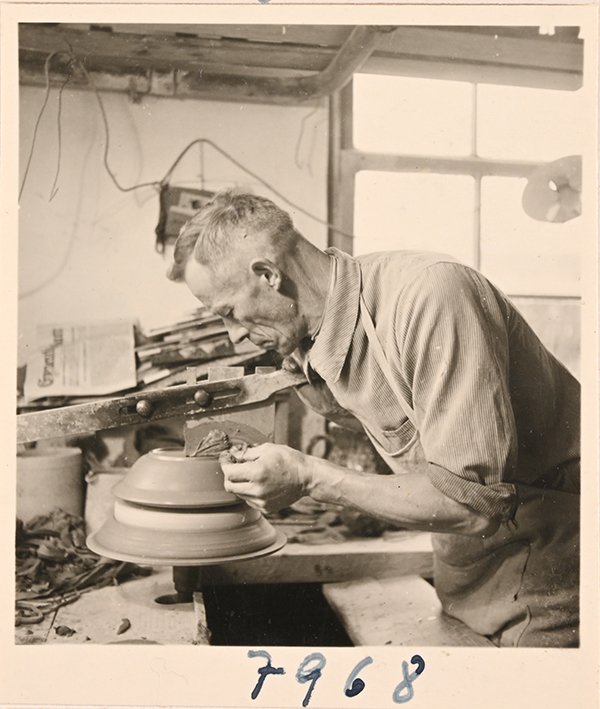

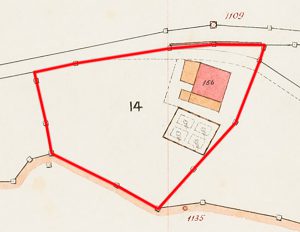

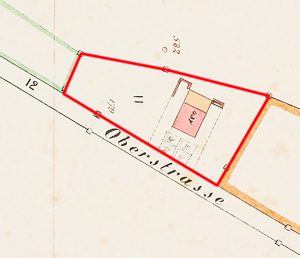

Friedrich Röthlisberger (1846–1920) erwarb mit Nutzen und Schaden auf den 12. Mai 1894 «am Gassenberg» in Langnau ein Grundstück mit Wohnhaus, Gemüsegarten und Brunnen (heute Parzelle Nr. 1425, siehe Plan). Er durfte laut Vertrag jedoch schon vor diesem Termin mit dem seitlichen Anbau der Hafnerwerkstatt beginnen. Wir können wohl davon ausgehen, dass er die Werkstatt zusammen mit seinen drei Söhnen Friedrich (1872–1952, unverheiratet), Friedrich Johann (Rufname nur Johann, 1876–1942) und Julius Maximilian (1879–1959) führte. Ob die Frau und die sechs Kinder seines verstorbenen Bruders Simon ebenfalls dort wohnten, entzieht sich unserer Kenntnis, jedenfalls war dies bei der Langnauer Volkszählung 1920 nicht der Fall (GAL 1065).

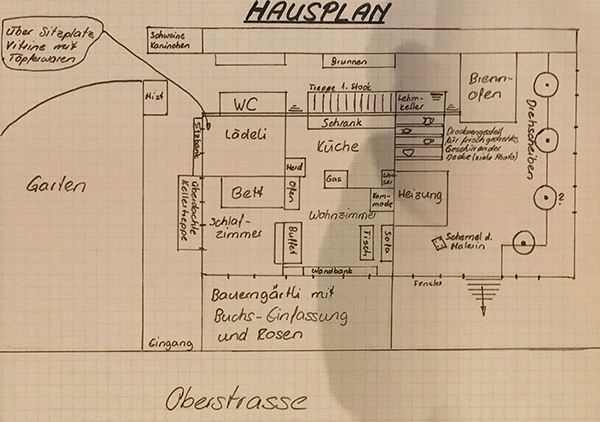

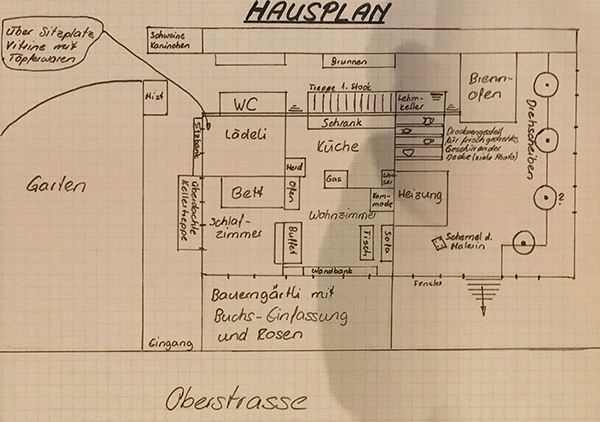

Erdgeschoss der Töpferei in der Oberstrasse nach der Erinnerung von Veronika Wüthrich-Brechbühl.

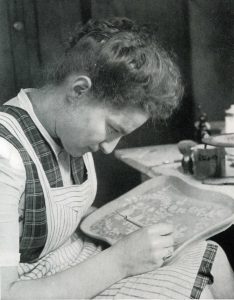

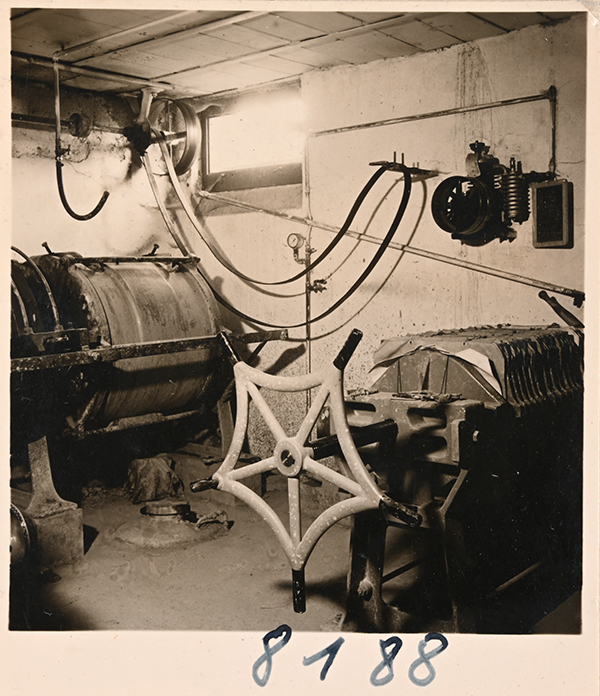

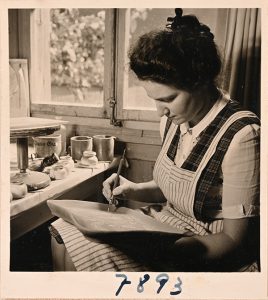

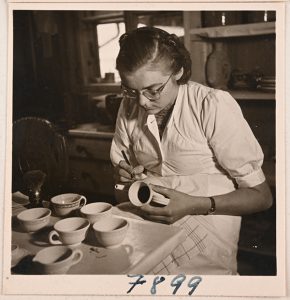

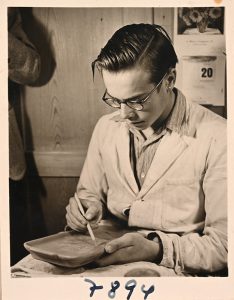

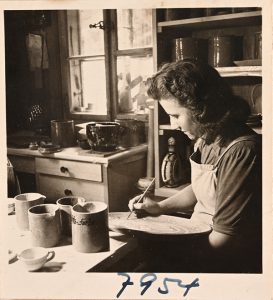

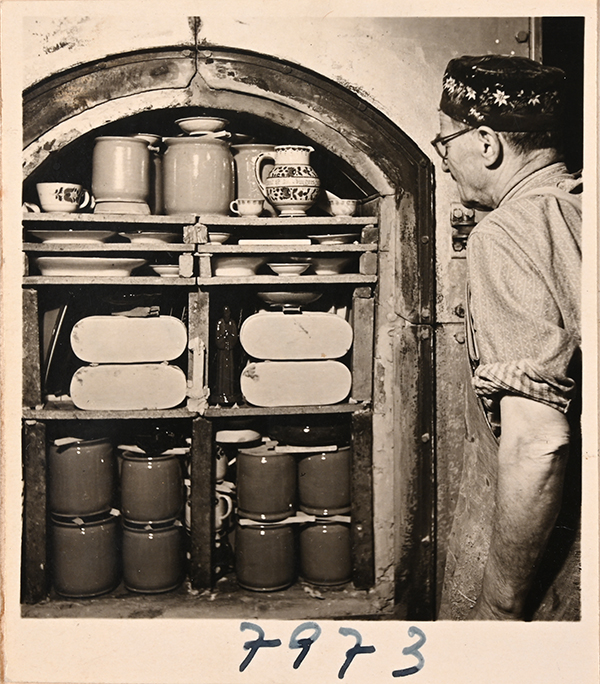

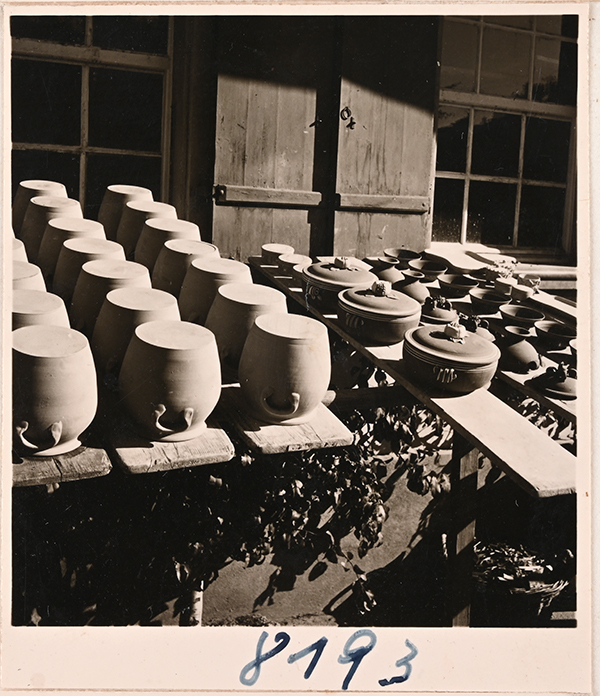

Röthlisbergers wohnten sehr beengt, da ein Teil des Hauses und auch das erste Obergeschoss des seitlichen Anbaus vermietet waren. Im Erdgeschoss des Anbaus befand sich die Töpferei mit drei bis vier Drehscheiben, einem Arbeitsplatz für eine Ausmacherin (Keramikmalerin). Neben einer Werkstattheizung, die zugleich zur Geschirrtrocknung diente, befand sich das Trockengestell für die frisch gedrehten Waren. Der Brennofen befand sich im hinteren, hangseitigen Teil der Werkstatt. Der Lehmkeller lag unter der Werkstatt. Abgetrennt vom Wohnbereich gab es einen kleinen Geschirrladen mit einer Aussenvitrine.

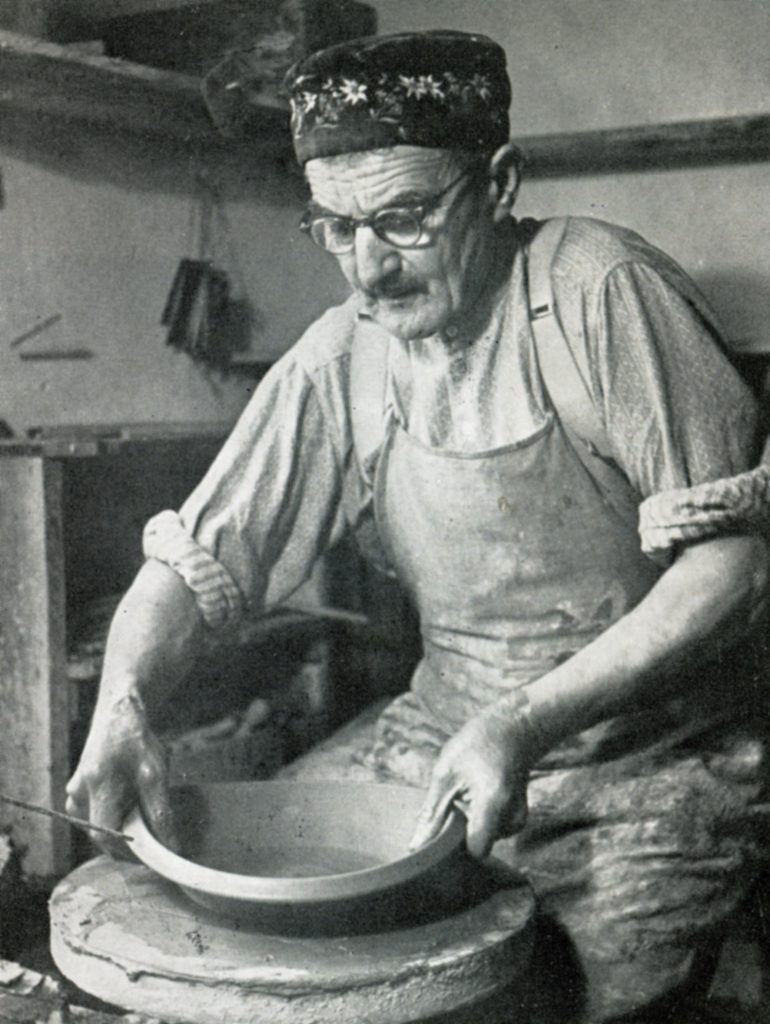

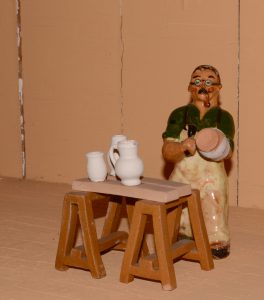

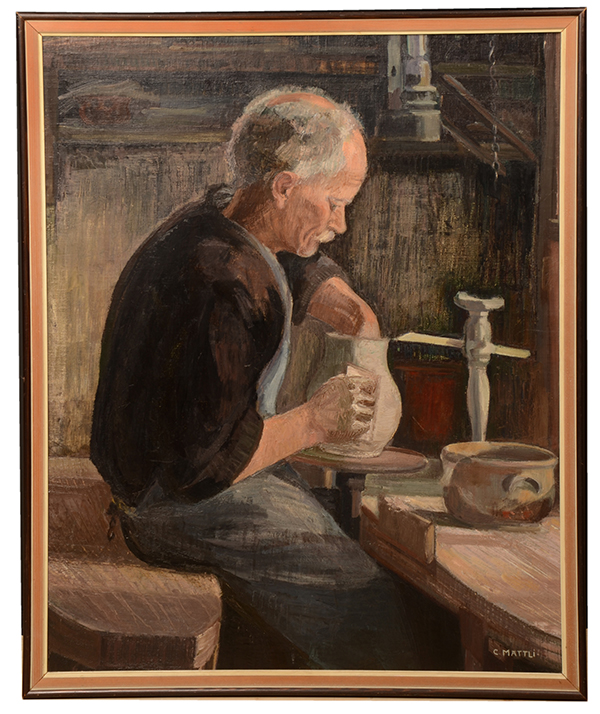

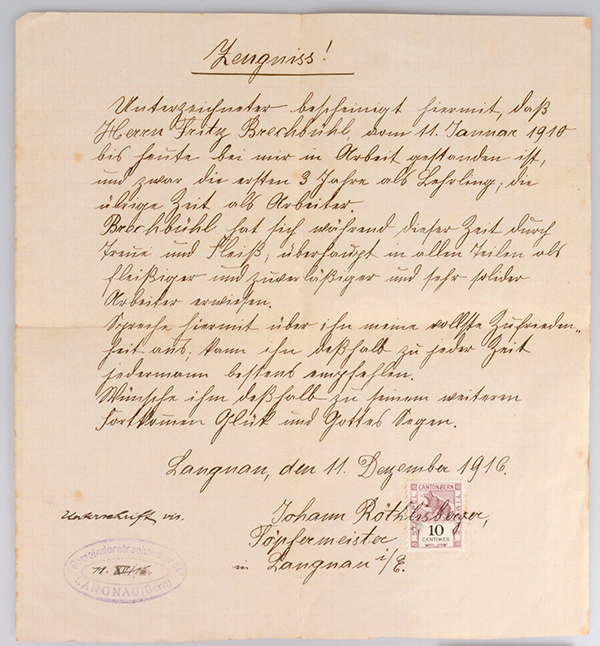

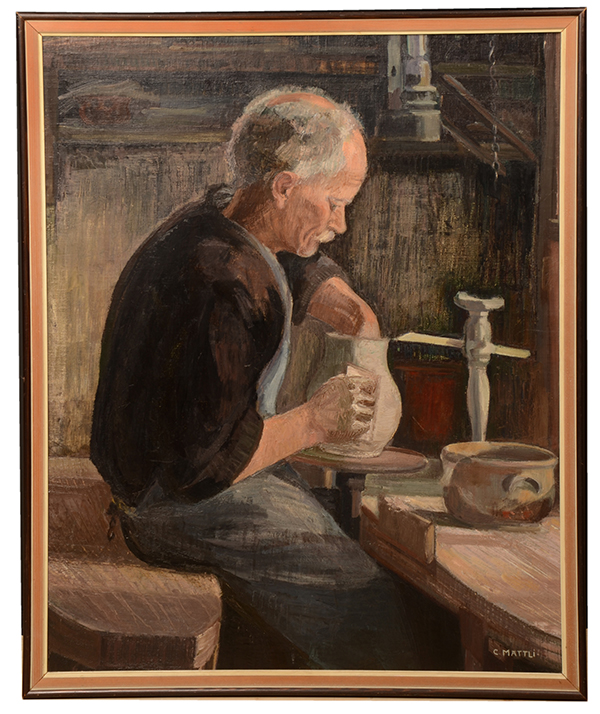

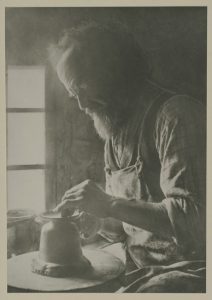

Johann Röthlisberger in der Werkstatt, undatiertes Gemälde, heute im Regionalmuseum in Langnau, um 1930-1940.

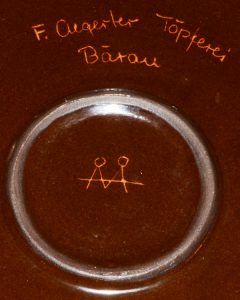

Der Sohn Johann war mit Anna Brechbühl (1880–1961) aus Langnau verheiratet. Das Paar bekam keine Kinder.

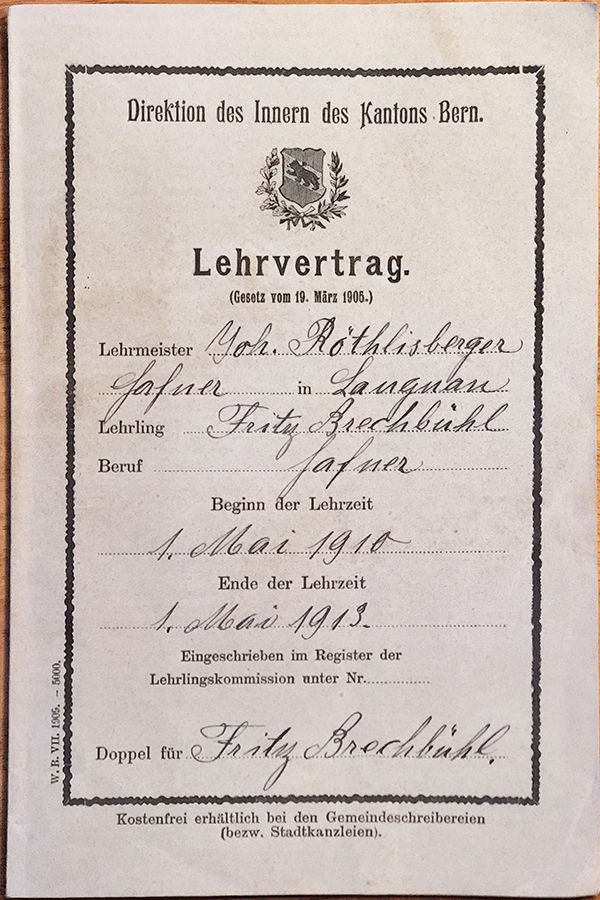

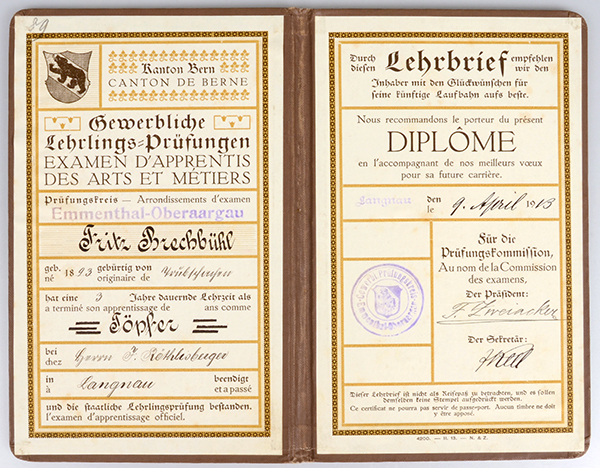

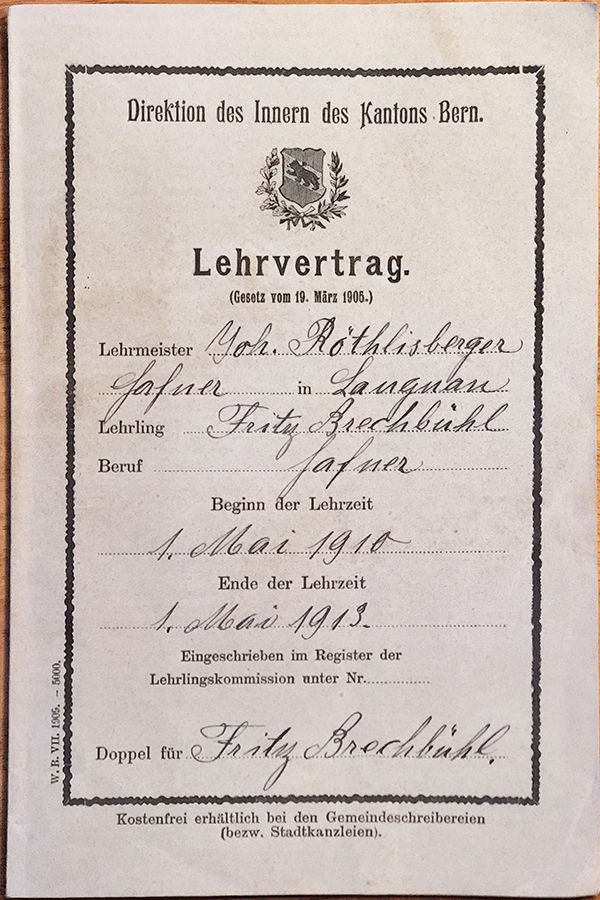

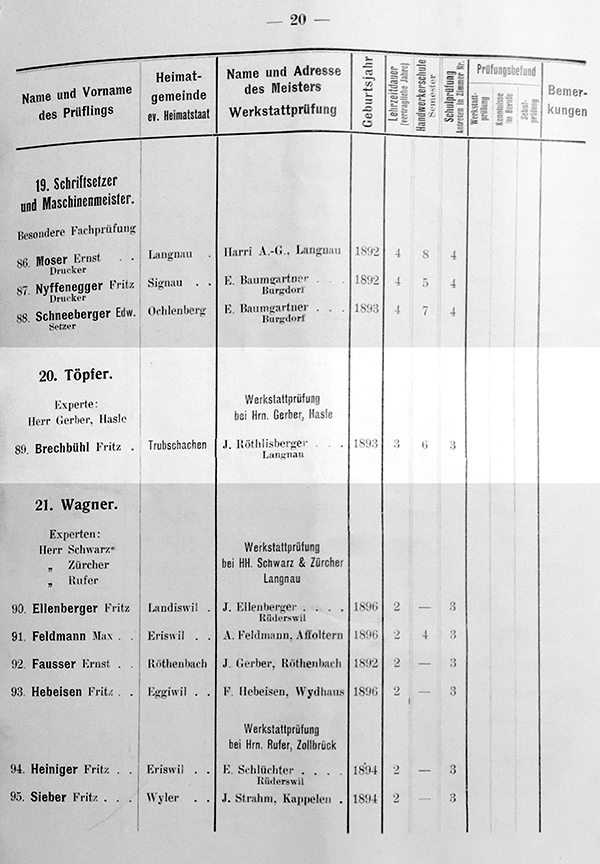

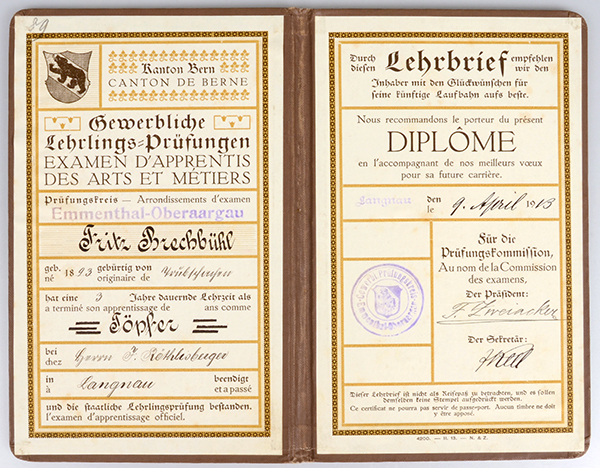

Anna Brechbühl hatte einen Bruder Fritz (1893–1954). Da die Mutter von Anna und Fritz früh verstarb, wurde Fritz Brechbühl in die Hafnerei Röthlisberger aufgenommen und dort zwischen 1910 und 1913 zum Hafner ausgebildet. Fritz erhielt einen kantonal vorgeschriebenen Lehrvertrag. Darin waren die Lehrzeit (3 Jahre), das Lehrgeld (100 Fr.), die tägliche Arbeitszeit (11 Stunden) und der Jahresurlaub (4 Tage) geregelt. Während der drei Jahre hatte er zudem die Handwerkerschule in Langnau zu besuchen.

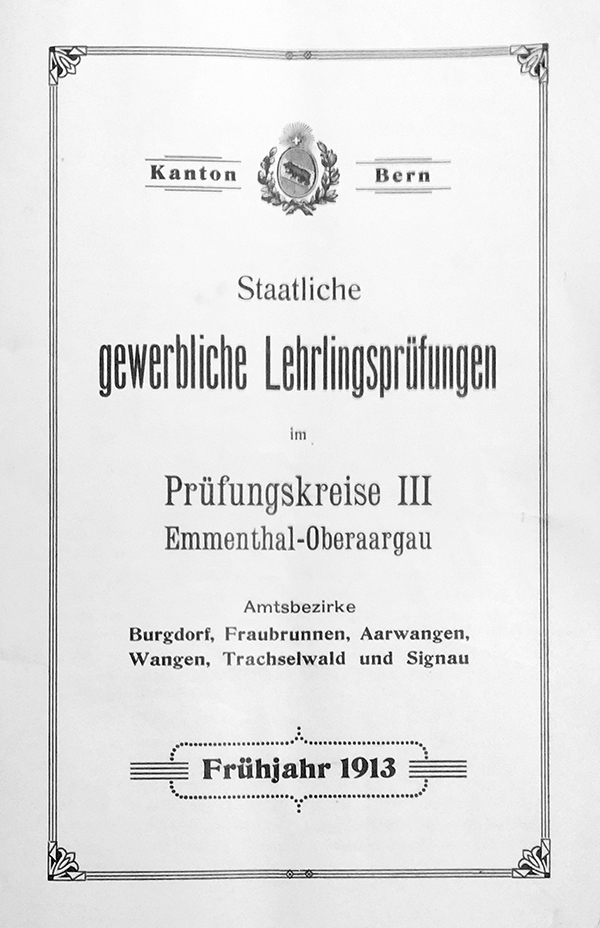

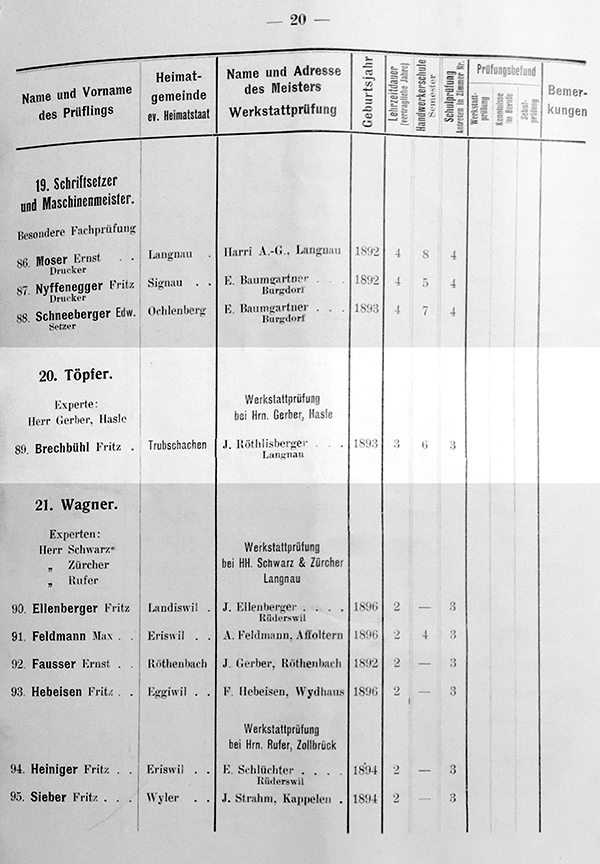

1913 wurde er zur Abschlussprüfung in der Werkstatt von Adolf Gerber in Hasle aufgeboten, die er offenbar erfolgreich bestand.

Lehrbrief von Fritz Brechbühl, 1910-1913, ein selten erhaltenes Dokument.

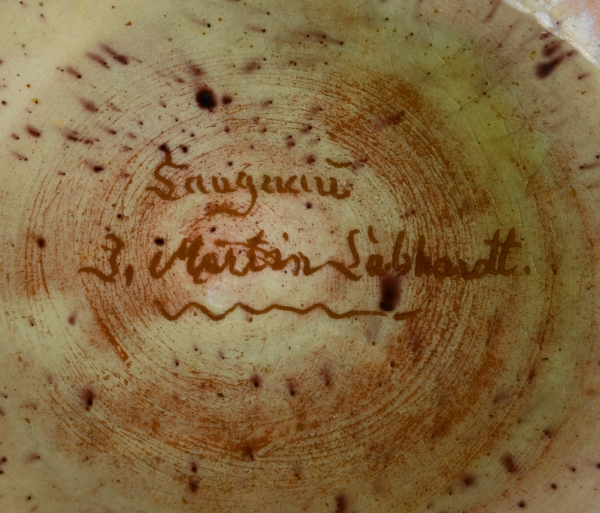

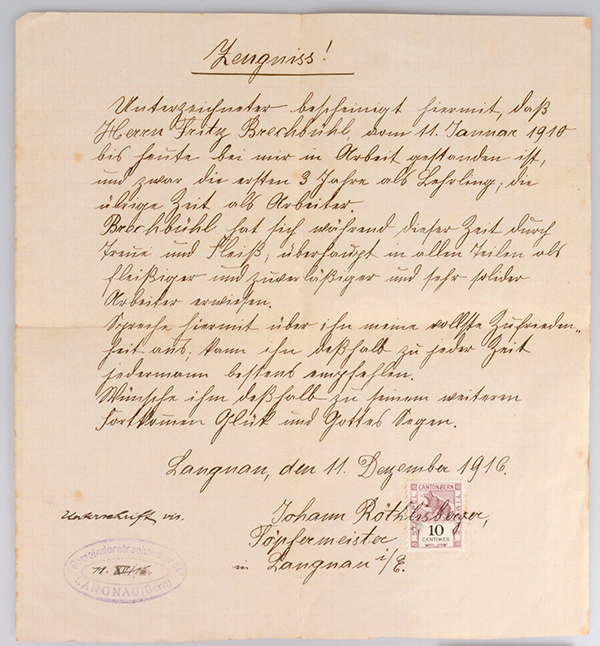

Arbeitszeugnis für Fritz Brechbühl, 1916, unterzeichnet von Töpfermeister Johann Röthlisberger.

1914/1915 nahm er als Soldat im Ersten Weltkrieg an der Grenzbesetzung teil. Aufgrund eines Arbeitszeugnisses wissen wir, dass er bis mindestens 1916 als Geselle in der Werkstatt blieb.

Fritz Brechbühl und Emma Jakob.

In den 1920er-Jahren gab er den Hafnerberuf auf und wurde Briefträger, arbeitete gelegentlich aber weiterhin in der Werkstatt mit. Er heiratete 1926 Emma Jakob. Ihre Tochter Veronika wurde die Frau von Christian Wüthrich (1924-2020). Auf dem Weg über Frau Wüthrich gelangten wichtige Objekte und Informationen aus der Hafnerei Röthlisberger und dem Privatbesitz von Fritz Brechbühl in den Besitz der Familie Wüthrich und blieben so erhalten.

Nach dem Tod des Vaters Friedrich Röthlisberger (12. September 1920) erbten die beiden Hafnersöhne Friedrich (1872–1952) und Johannes (1876–1942) gemeinsam die Liegenschaft (GBS Bel. I, 3581–3583). Der Bruder Julius Maximilian war zu diesem Zeitpunkt bereits Weichenwärter bei der SBB. Die Produktion lief noch über den Tod von Johannes (29. Januar 1942) und Friedrich (10. Mai 1952) hinaus weiter, da Fritz Brechbühl stellvertretend Ware drehte. Nach Auskunft der Familie erfolgte der letzte Brand 1953. Die Hälfte der Liegenschaft, die Johannes gehörte, war schon 1942 auf die Witwe Anna Brechbühl übertragen worden (GBS Bel. II, 5128–5129). Der Erbweg der zweiten Liegenschaftshälfte des unverheirateten Friedrich Röthlisberger (1872–1952) ist unklar. Nach dem Tod von Anna Röthlisberger-Brechbühl (28. Februar 1961) wurde die Liegenschaft verkauft, abgebrochen, neu parzelliert und anschliessend überbaut (GBS Bel. II, 5128–5129).

Hafnerei-Arbeitsplatz im Regionalmuseum Langnau, eingerichtet mit Objekten aus der Hafnerei Röthlisberger.

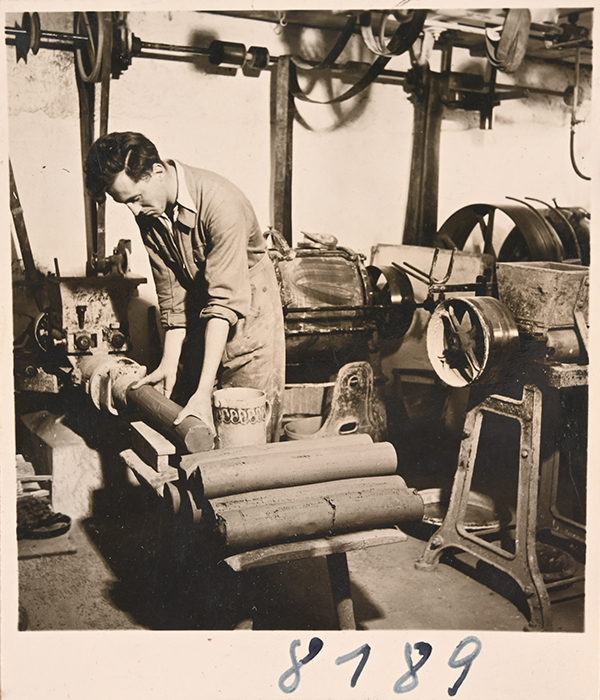

Langnau, Hafnerei Johann Röthlisberger (1876–1942). Tonbank und Holzhammer zum Zerkleinern von Tonbrocken im Rahmen der Tonaufbereitung.

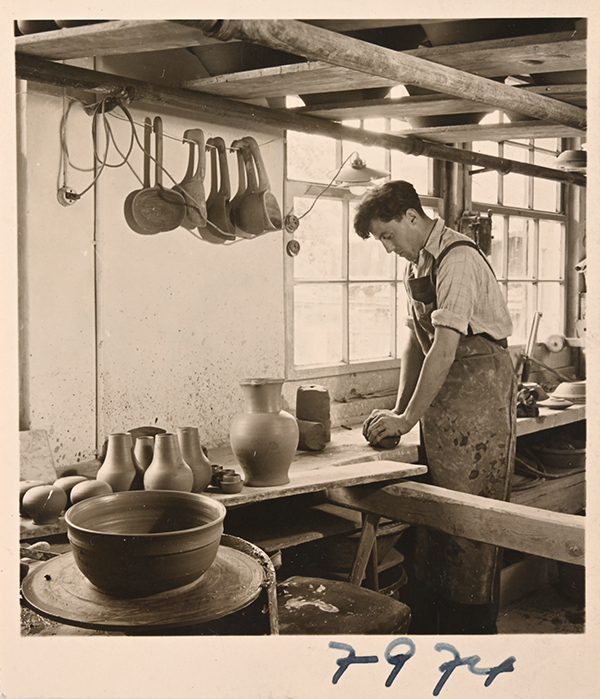

Langnau, Hafnerei Johann Röthlisberger (1876–1942). Tonwalze zur Tonaufbereitung, heute Regionalmuseum Langnau.

Langnau, Hafnerei Johann Röthlisberger (1876–1942). Malhörnchen aus der Hafnerei.

Nach der Aufgabe der Töpferei (letzter Brand 1953) und noch vor dem Verkauf der Liegenschaft (1961) gelangten via Fritz Brechbühl diverse Töpfereigegenstände, u. a. eine Töpferscheibe, eine Tonwalze, die Tonbank, diverse Gipsmodel für Geschirr und Tierfiguren und Malhörnchen in den Besitz des Regionalmuseums Langnau, das damit im Obergeschoss eine Töpferei inszenierte. Andere Gips- und Keramikmodel für Tierfiguren, Henkel oder Brennhilfen kamen in Privatbesitz.

Langnau, Hafnerei Johann Röthlisberger (1876–1942). Eine hölzerne Henkelpresse mit Schablonen für Henkel und Brennhilfen ist besonders hervorzuheben. Original heute im Regionalmuseum Langnau, Schablonen in Privatbesitz.

Langnau, Hafnerei Johann Röthlisberger (1876–1942). Verschiedene Werkzeuge und Gerätschaften: (1) ein Stichmass (Kerbholz), (2) Abdrehschlinge, (3) Abdreheisen, (4) Malhörnchen, (5) Kellen aus Holz und Keramik zum Engobieren oder Glasieren, (6) Drehschienen aus Holz und Metall, (7) Abschneidedraht, (8) Pinsel, (9) Kritzer und (10) Holzstock mit kugeligem Ende für die Ausformung rundlicher Keramikwandungen.

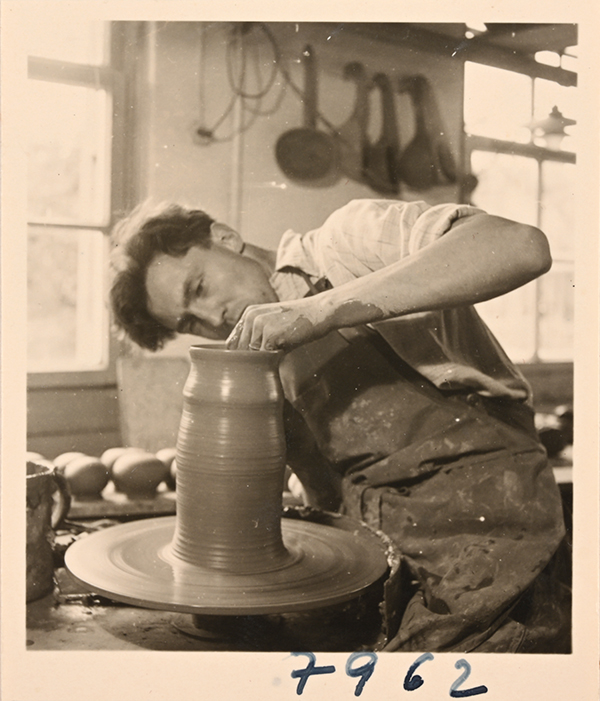

Langnau, Hafnerei Johann Röthlisberger (1876–1942). Gedrechselter Glasurbeutel für das Aufpudern fein gemahlener Glasur oder Bleiglätte (sog. trockenes Glasieren. Arbeitsbild: Töpferei Hänni, Heimberg 1946; StAB FN_Hesse_249).

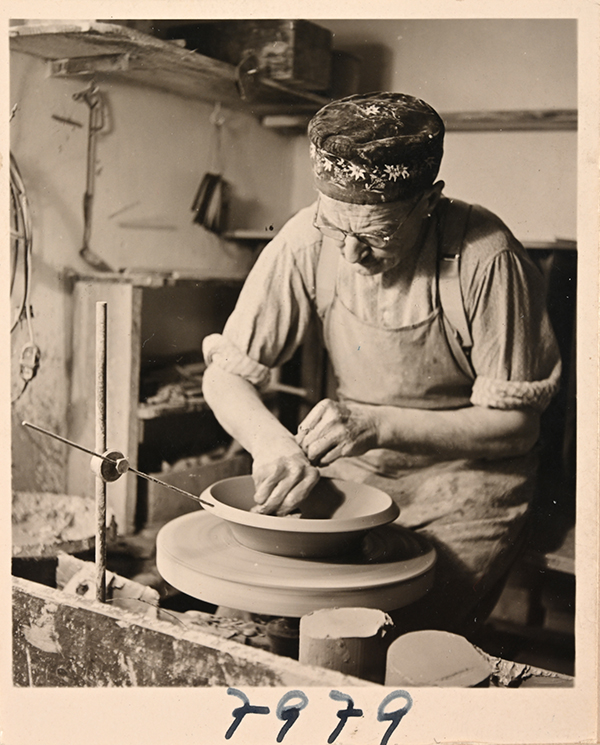

Langnau, Hafnerei Johann Röthlisberger (1876–1942). Holzstöckli als Untersatz für das Drehen von kleinen Objekten. Arbeitsbild: Töpferei Jakob Reusser (1853-1944), Heimberg, Schulgässli 2 (Stauder 1917).

Christian Wüthrich konnte darüber hinaus vor dem Abbruch der Töpferei im Jahr 1963 weitere Objekte sicherstellen, u. a. Gerätschaften, zahlreiche Keramik der Hafnerei Röthlisberger sowie schriftliche Unterlagen und Keramikentwürfe des bernischen Kunstgewerbelehrers Paul Wyss (1875–1952).

Die Produkte der Hafnerei Röthlisberger

Der BUND 4.7.1907, Ausschnitt.

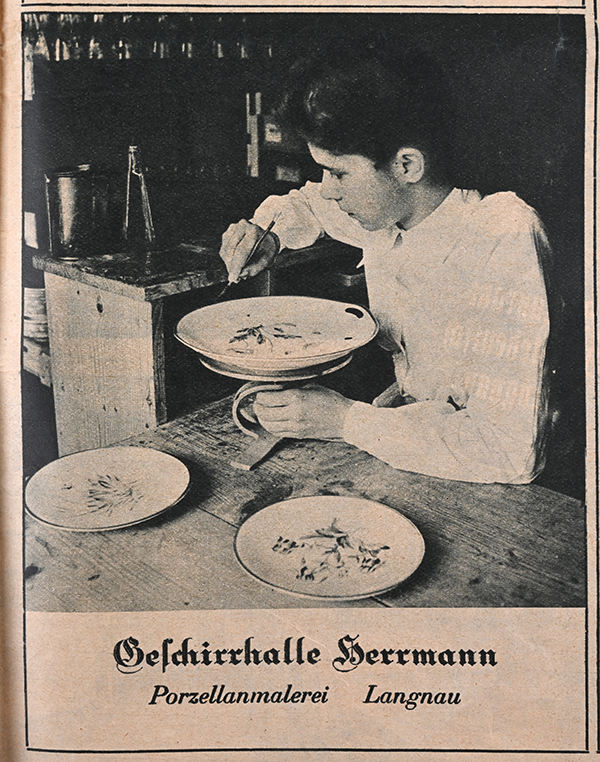

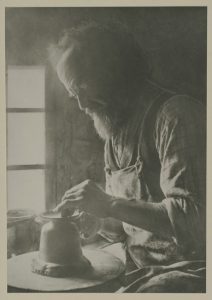

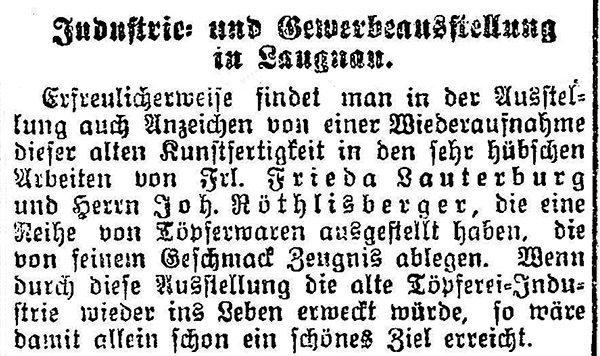

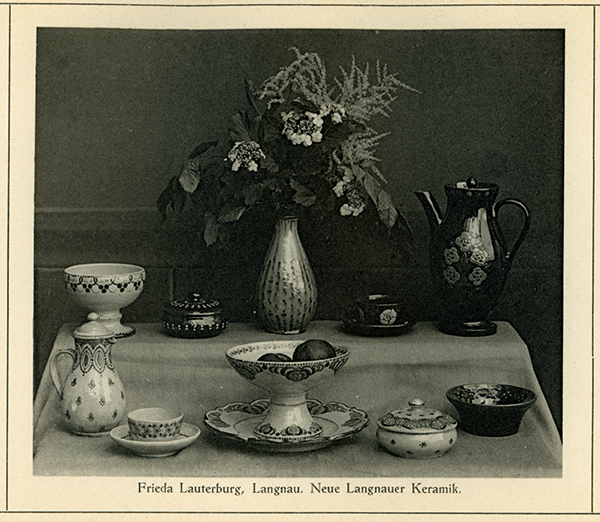

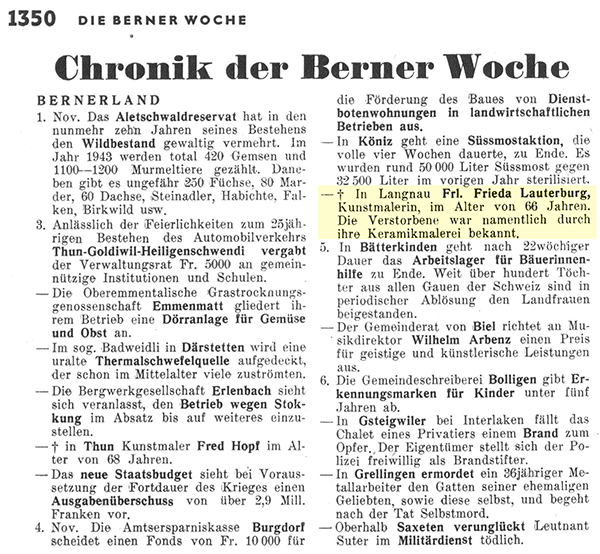

Die archivalische Überlieferung zur Hafnerei Röthlisberger setzt mit einem Zeitungsbericht im BUND (4.7.1907) erst recht spät ein. Einträge im Schweizerischen Handelsamtsblatt fehlen vollständig. Wir erfahren durch die Zeitung, dass Johann Röthlisberger neben Frieda Lauterburg an der Industrie- und Gewerbeausstellung in Langnau 1907 auch aktuelle Töpferwaren ausstellte, die durchaus positiv aufgenommen wurden. Die weitere Entwicklung hängt bis zum Beginn des ersten Weltkrieges wohl sehr eng mit dieser Ausstellung und den anschliessenden Aktivitäten des Bernischen Gewerbemuseums zusammen, die lokale Töpferei in Heimberg und Steffisburg sowie in Langnau durch Ausbildung und die Lieferung von Vorlagen zu unterstützen. Dreh- und Angelpunkt aller Aktivitäten waren dabei zumeist Paul Wyss, seit 1900 Kunstgewerbelehrer in Bern und sein Vorgesetzter Oscar Blom (Direktor des Gewerbemuseums Bern, 1890-1924; Messerli 2017, 58). Paul Wyss versuchte interessierte Hafner vor allem zunächst in der Region Heimberg-Steffisburg durch Vorträge zu gewinnen (Wyss 1906). Die Folge davon war unter anderem die Gründung der Zeichen- und Modellierschule in Steffisburg 1906. Oscar Blom hat die entsprechenden Bestrebungen und Aktivitäten des Gewerbemuseums in Bern 1908 selbst umfassend dargestellt. Zu diesem Zeitpunkt liest man über Langnau noch nichts.

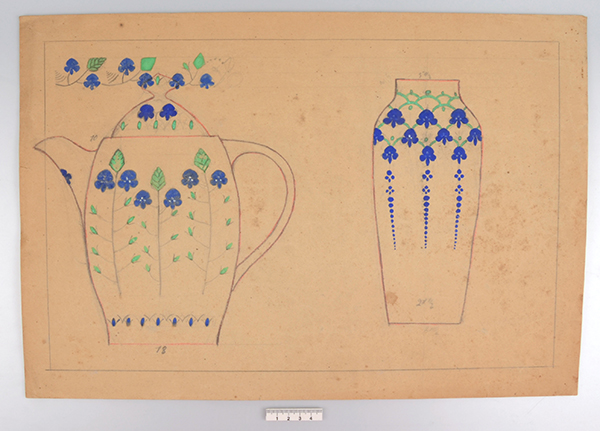

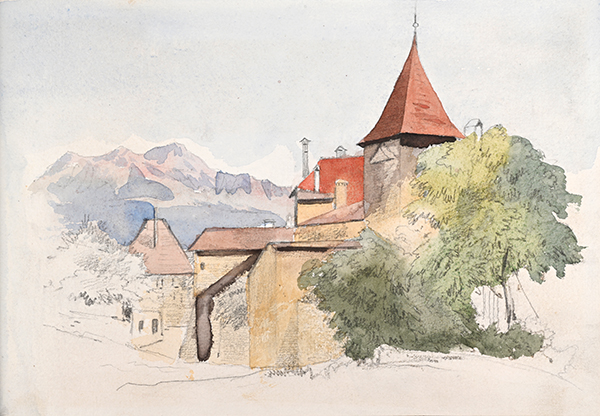

Dies änderte sich 1909, als am 12. und 13. August das Intelligenzblatt der Stadt Bern und das Oberländer Tagblatt übereinstimmend meldeten: „Der Handwerker- und Gewerbeverein von Langnau macht Anstrengungen, die alte Langnauer Töpferei, die an der letzten Gewerbeausstellung des Amtes Signau vorbildlich gezeigt wurde [1907, siehe oben, Postkarte] , wieder einzuführen.“ Woher diese Information stammt, bleibt unklar. Archivalien des Handwerker- und Gewerbevereins Langnau scheinen sich zumindest im Gemeindearchiv Langnau nicht erhalten zu haben, jedoch war der Verein Hauptträger und Organisator der Gewerbeausstellung 1907. Am 15. Oktober 1909 wurde zu einer öffentlichen Besprechung eingeladen, an der Paul Wyss einen Vortrag über die Neubelebung der Langnauer Töpferei hielt (Der BUND 1.10.1909). Wyss kannte die Langnauer Verhältnisse aus eigener Anschauung bestens, war er doch seit 1885 in Langnau aufgewachsen und seit 1900 mit der ältesten Tochter Hanna Müller aus dem Langnauer Pfarrershaushalt verheiratet. Das Ergebnis des Vortragsabends war die Bildung einer Kommission (des Handwerker- und Gewerbevereins?) „Zur Wiedererweckung der Langnauer Töpferei“, die nach mehreren Sitzungen auch mit den noch in Langnau arbeitenden Töpfermeistern (wohl sechs Werkstätten), die Veranstaltung eines längerfristigen Zeichen- und Dekorationskurses an der Langnauer Handwerkerschule beschloss. Dieser begann am 12. November 1909 und wurde von Paul Wyss geleitet (Der BUND 13.11.1909; Oberländer Tagblatt 17.11.1909). Jeweils Freitags nachmittags wurde von 13-18 Uhr unterrichtet. Was die Kursteilnehmer auf Papier zeichneten und malten, das sollte anschliessend in der eigenen Werkstatt umgesetzt werden (Der BUND 19.8.1910; NZZ 23.8.1910; Intelligenzblatt der Stadt Bern 25.8.1910).

Der BUND 19.8.1910.

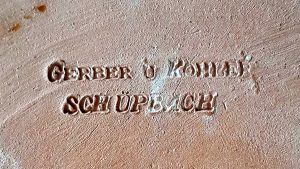

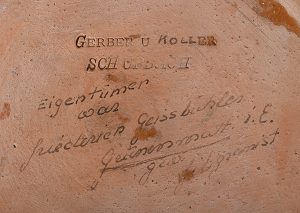

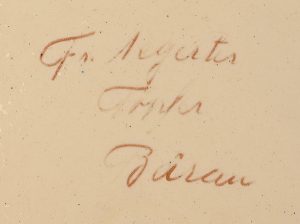

Die ersten Ergebnisse des Zeichenkurses präsentierte das Gewerbemuseum Bern im kleinen Saal des Gasthofs zum Hirschen in Langnau vom 9. August bis zum 9. September 1910 (Der BUND 19.8.1910; auch NZZ 23.8.1910; Intelligenzblatt für die Stadt Bern 25.8.1910). In einem biographischen Abriss zu Paul Wyss 60. Geburtstag wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass Hafner aus Langnau, Schüpbach, Grünenmatt und Oberburg an seinen Kursen teilnahmen (Die Berner Woche 25, 1935, 947; Messerli 2017, 93). Leider werden keine Namen genannt, doch dürfen wir auch aufgrund der späteren Kontakte und Produkte davon ausgehen, dass es sich u. a. um Mitarbeiterinnen, Lehrlinge, Gesellen oder Meister der Töpfereien Gerber in Hasle, Gerber in Sumiswald-Grünen (?), Gerber-Kohler in Schüpbach, Mosimann, Röthlisberger, Aegerter und Werthmüller in Langnau gehandelt haben dürfte.

Der BUND 18.1.1911, Ausschnitt.

Diese Annahme wird zumindest teilweise durch einen weiteren Zeitungsartikel vom 18. Januar 1911 (Der BUND) bestätigt. Im Rahmen einer umfassenden Besprechung einer Kunstindustrie-Ausstellung im Gewerbemuseum Bern fanden auch die neuen Langnauer Töpfereien Erwähnung. Als Aussteller wurden namentlich Oswald Kohler und Adolf Gerber-Kohler (Schüpach), Johann Röthlisberger (Langnau) und Anna Müller (Grosshöchstetten) erwähnt.

Geschäftsblatt des oberen Teils des Kantons Bern 57 Num 103 vom 24. Dezember 1910 unter Bezug auf die Weihnachtsausstellung des Gewerbemuseums in Bern.

Die Presse reagierte sehr positiv und erstaunt auf die Ausstellung und hielt sie bereits am 24.12.1910 den Heimberger Hafnern als Beispiel vor: „Man sollte es kaum für möglich halten, dass Hafner, die bislang in der Ausmacherei und Feindreherei gar keine Übung hatten, nach diesem kurzen Zeitraum eine derart gediegene Ausstellung fertig bringen. Jedermann ist freudig überrascht und der unternehmungslustige und einträchtige Geist der Töpfer von Langnau und Schüpbach lässt für den weitern Gang dieser Entwicklung das Beste hoffen.“

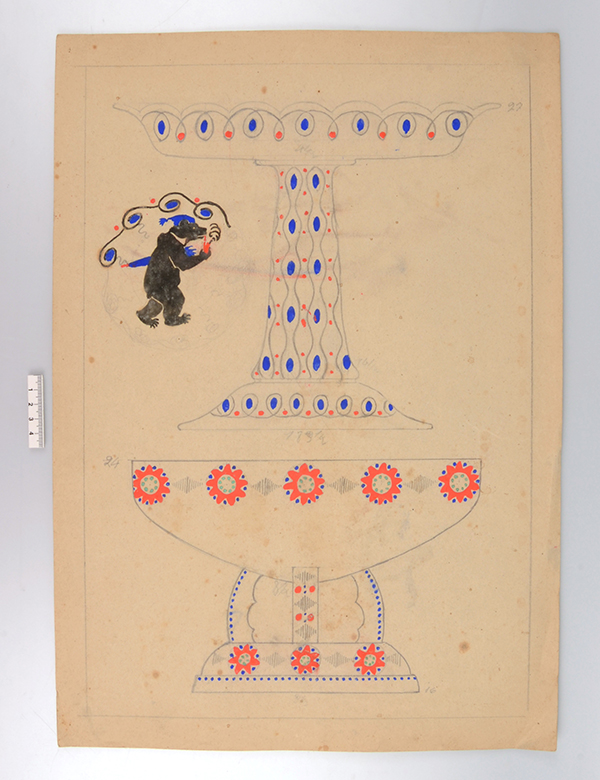

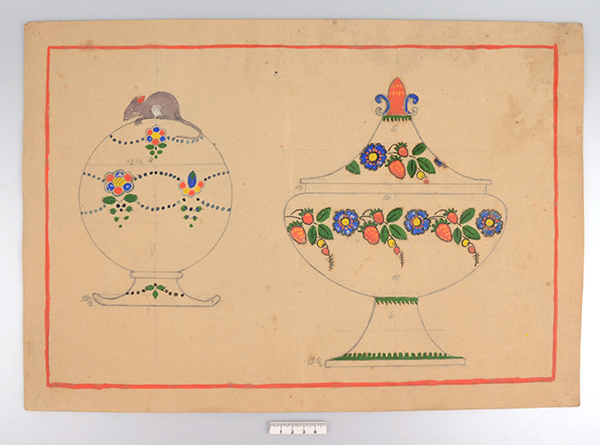

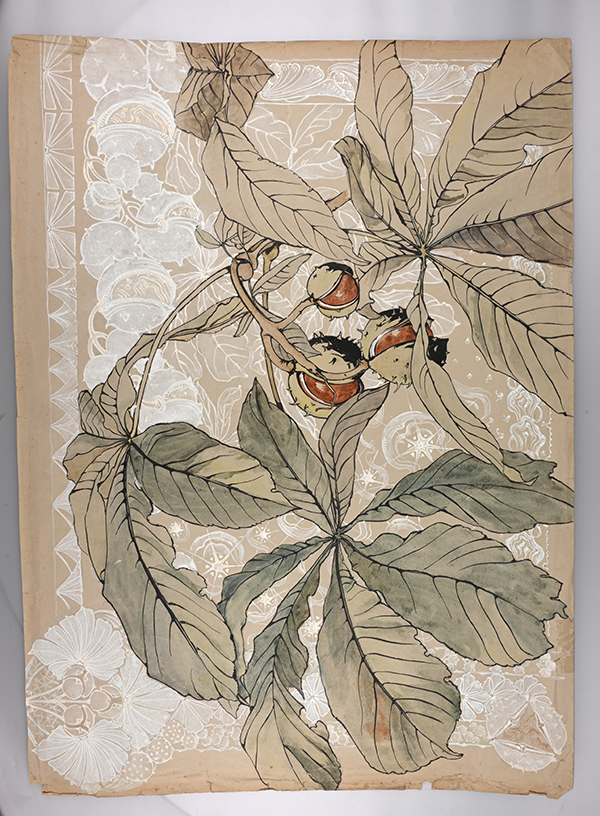

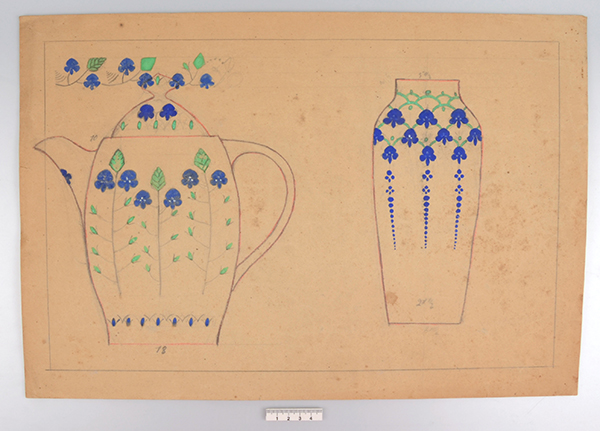

Unter den erhaltenen Archivalien der Töpferei Röthlisberger und den überlieferten Keramiken haben sich gut erkennbare Spuren der geschilderten Vorgänge erhalten, jedoch ist mangels Signaturen bei zahlreichen Entwürfen und Zeichnungen unklar, ob sie vom Lehrling Fritz Brechbühl (1893-1954, Lehre 1910-1913) oder auch vom Hafnermeister Johann Röthlisberger (1876–1942) stammen.

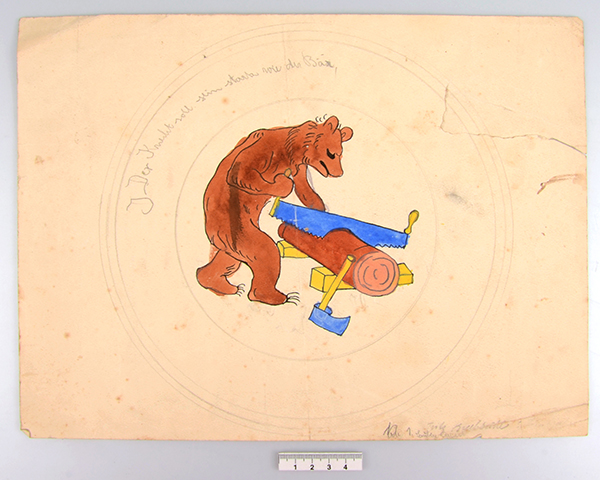

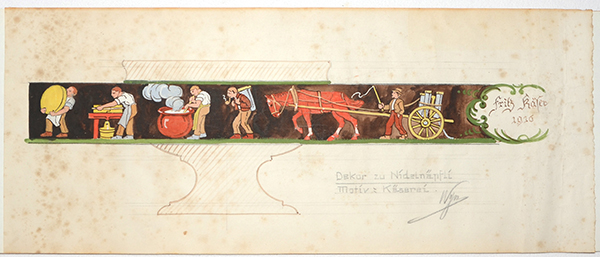

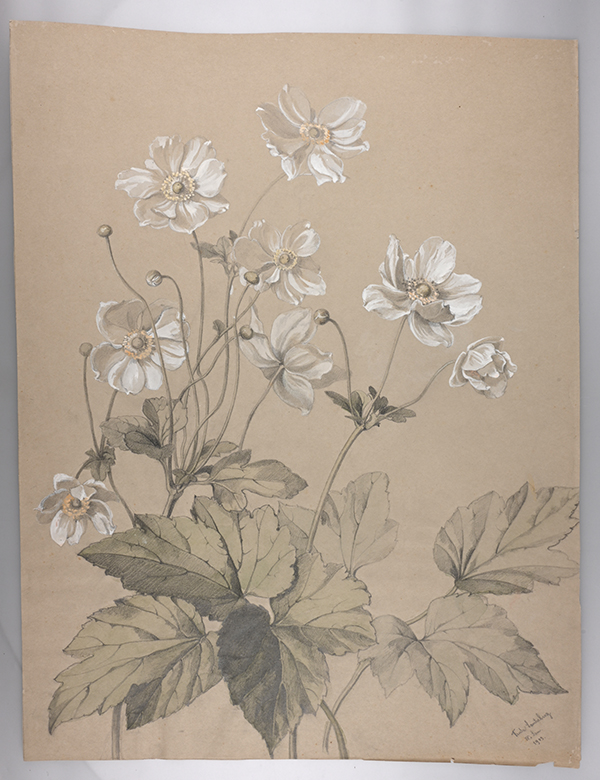

Von Fritz Brechbühl liegen zwei 1910 und 1912 datierte und signierte Keramikentwürfe vor.

Offensichtlich verwendeten er oder andere Mitarbeiter der Werkstatt Röthlisberger den zentralen Wappenentwurf später für ein Körbchen, das im Inneren mit „A.B.“ signiert ist. Wir können nur vermuten, dass sich die Initialen mit „Anna Brechbühl“ auflösen lassen.

Ein ganz ähnliches Gefäss trägt auf dem Boden eine Schmetterlingsdarstellung.

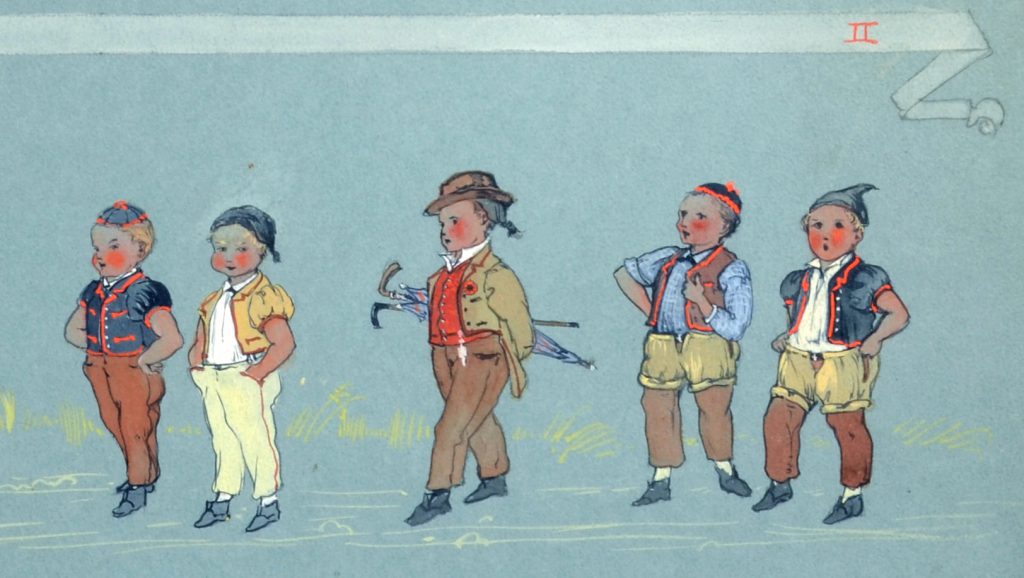

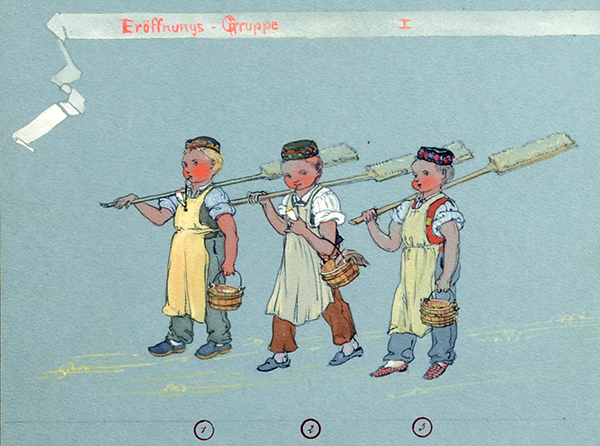

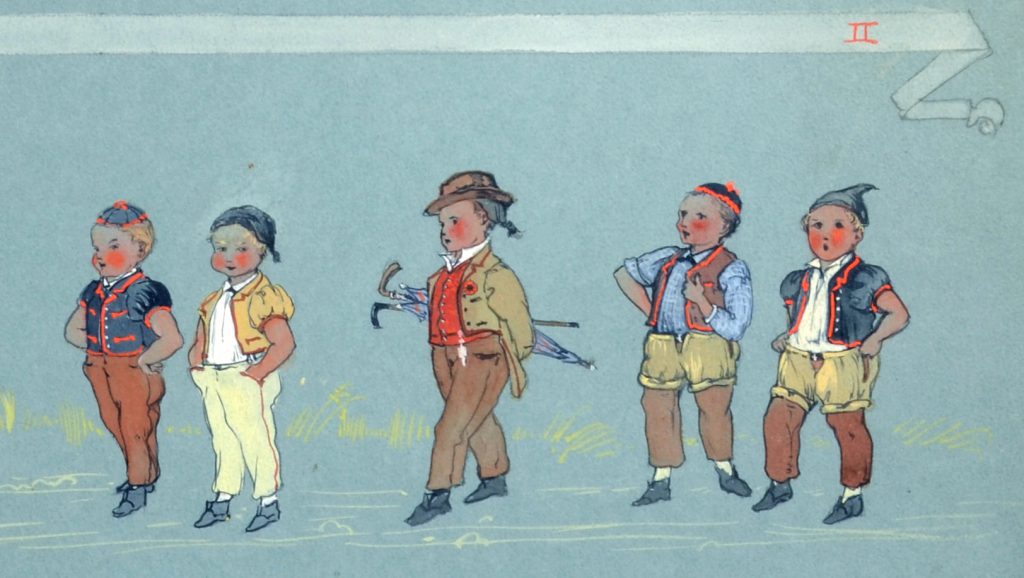

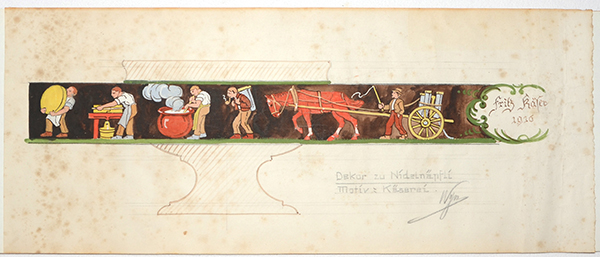

Das zweite Motiv findet sein Vorbild in den Entwurfszeichnungen von Paul Wyss für den Kinderumzug zum Langnauer Schützenfest von 1906.

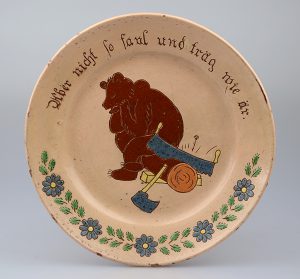

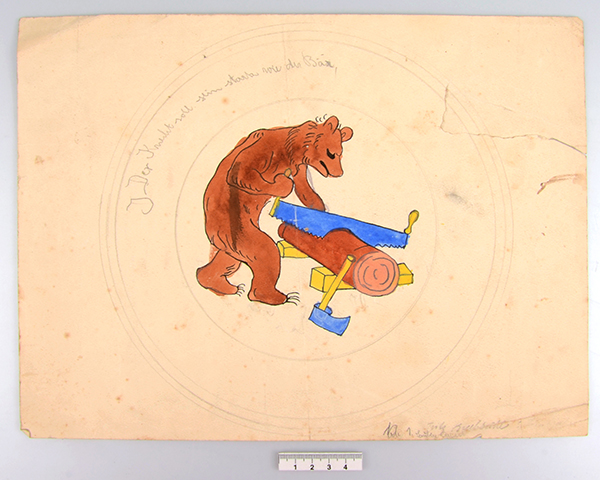

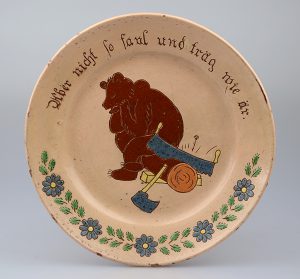

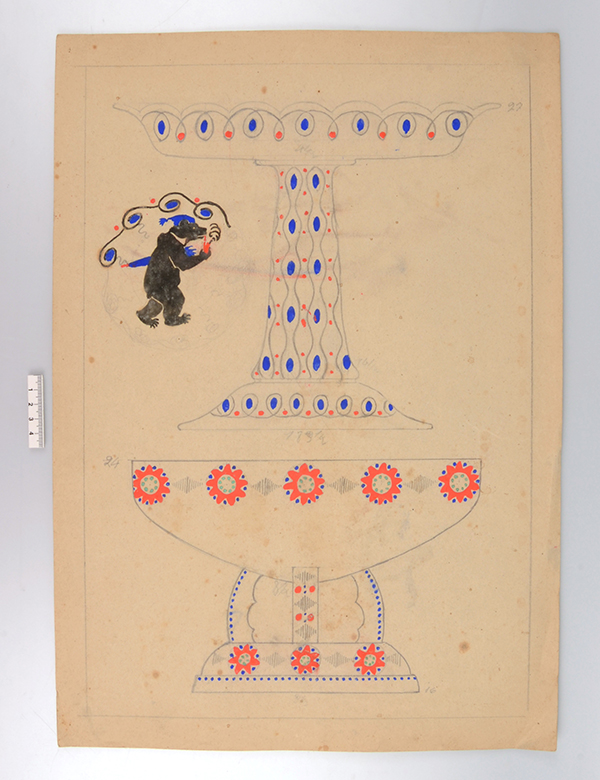

Zu einem weiteren signierten Entwurf mit einem Bären im Stil von Paul Wyss oder Karl Gehri (1850-1922) hat sich auch ein ausgeführter Teller erhalten, der offenbar zu einer „Bärenserie“ gehört.

Bedenkt man, dass Fritz Brechbühl später Briefträger wurde, so kann ihm vermutlich auch ein späterer Entwurf für den „Wanderpreis Kegelklub Postpersonal“ zugeordnet werden.

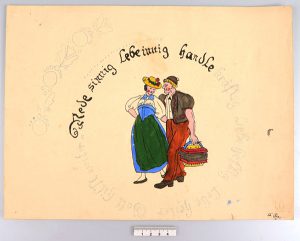

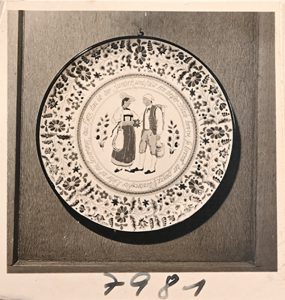

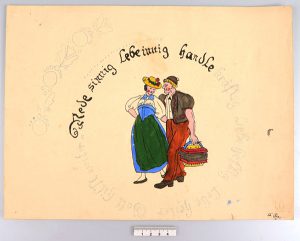

Zwei von Fritz Brechbühl signierte Entwürfe zeigen typische bernische Trachtenfrauen oder Trachtenpaare als zentrale Motive für Teller oder Platten mit umgebenden Sinnsprüchen, wie sie auch die Keramiken von Johann Röthlisberger oder Adolf Gerber zieren.

Einen weiteren Entwurf setzte Fritz Brechbühl laut eigener Signatur erstaunlicherweise erst 1922 um.

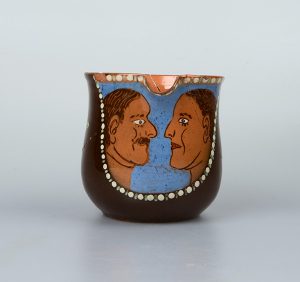

Dasselbe gilt für einen ungewöhnlichen Tabaktopf, dessen Entwurfszeichnung sich im Kontext einer grösseren Serie von unsignierten Blättern eines Zeichenkurses fand. Wir gehen wohl nicht fehl in der Annahme, dass dies die von den Kursteilnehmern nach Anleitung in den Unterrichtsstunden selbst gemalten Kursunterlagen sind. Ein weiterer solcher Zeichenlehrgang aus der Feder von Paul Wyss und Ernst Frank existiert. Wer hier die beiden Raucherporträts beigesteuert hat, ist leider unklar. Vermutlich dürfen wir hier auch Paul Wyss annehmen.

Auch die gezeichnete Blumenampel existiert als ausgeführtes Objekt.

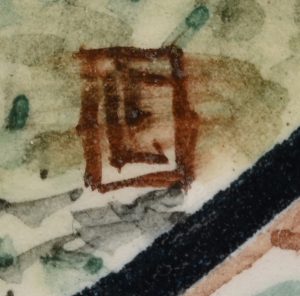

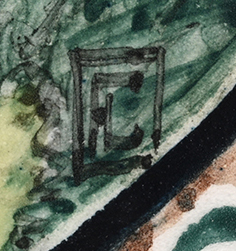

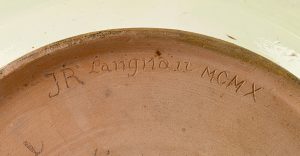

Eine Reihe von „JR“ signierten und datierten Keramiken lässt sich mit dem Hafnermeister Johannes Röthlisberger verbinden. Es ist wohl kein Zufall, dass die Serie datierter Stücke mit dem Jahr 1910 einsetzt.

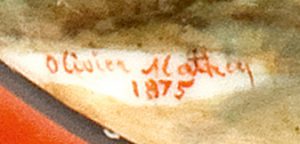

Teller mit dem Motiv des Langnauer Alpendoktors Micheli Schüppach haben sich in zwei Ausführungen erhalten. Die Darstellung geht auf den bekannten Stich „Pharmacie rustique, nach der Natur gezeichnet von G. Locher und graviert von Bartholomäus Hübner, 1775″ zurück. Dieselbe Szene verwendete später auch Adolf Gerber.

Ein Teller mit der Darstellung der Langnauer Kramlaube (1519 erbaut, 1900 abgebrochen) entstand im Jahr 1911 und dokumentiert den schmerzlichen Verlust eines bedeutenden Baudenkmals. Auch Adolf Gerber fertigte später zahlreiche Teller mit diesem Dekor. Offenbar war es nicht schwierig die Motive oder Vorlagen zu kopieren.

Die Vorzeichnung von Paul Wyss entstand möglicherweise nach einem älteren Foto. Dieselbe Vorlage fand auch noch einmal im Jahr 1926 Verwendung.

1912 entstand schliesslich ein Teller mit einer alten Schmiede in Langnau (heute abgebrochen), bei dem Paul Wyss ebenfalls die Vorlage lieferte. Dieselbe Vorlage benützte Johann Röthlisberger noch einmal im Jahr 1937.

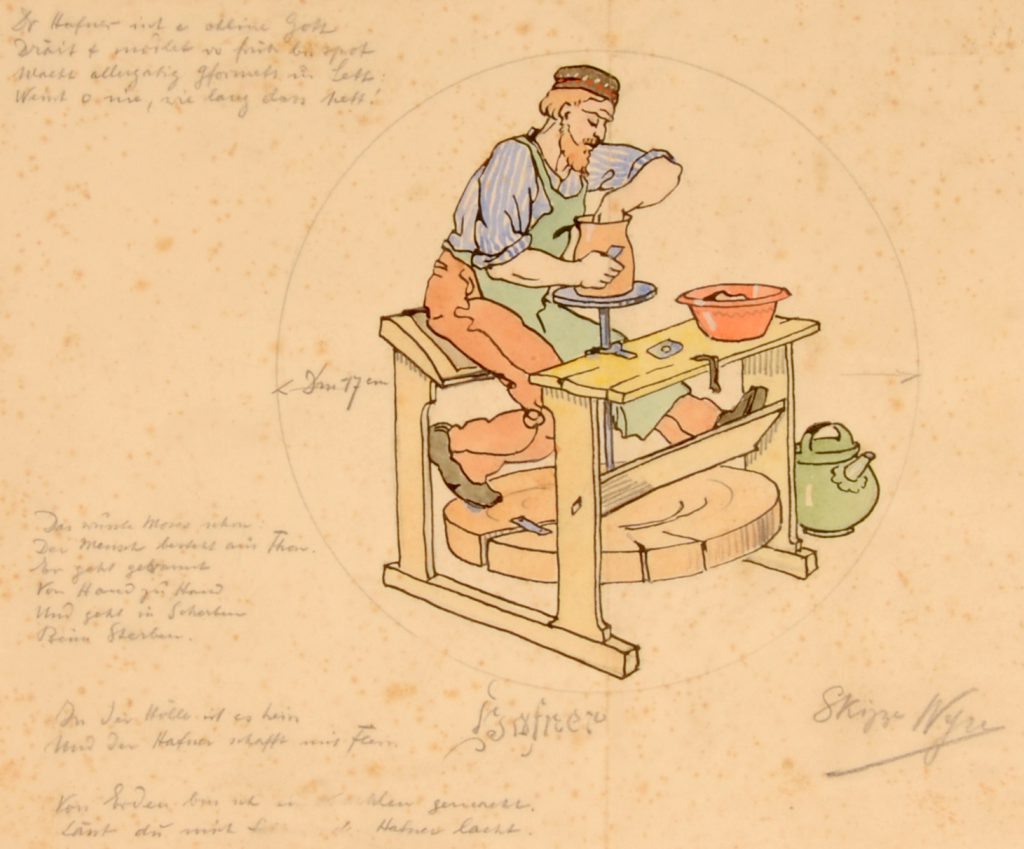

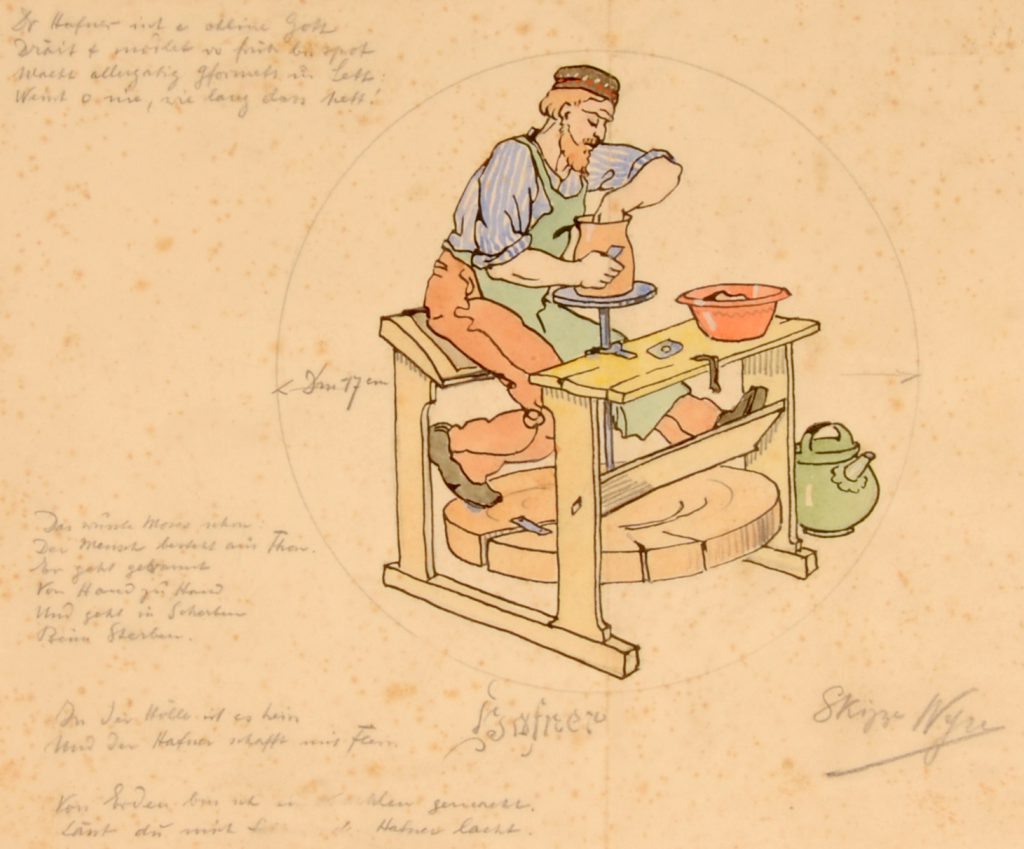

Die Zusammenarbeit mit Paul Wyss muss in dieser Zeit ausgesprochen eng gewesen sein, da sich in den Archivalien weitere Entwurfszeichnungen finden, darunter vor allem die eindrucksvolle Zeichnung eines Hafners an der typischen Spindelscheibe (Stüpfscheibe). Betrachtet man die Physiognomie der Familienmitglieder, so könnte es sich bei dem dargestellten Hafner um Friedrich Röthlisberger (1846–1920) handeln (s.o.).

Vermutlich wurde Johann Röthlisberger etwa in dieser Zeit auch Mitglied des Schweizerischen Gewerbeverbandes (Entwurf der Mitgliedsurkunde: Paul Wyss).

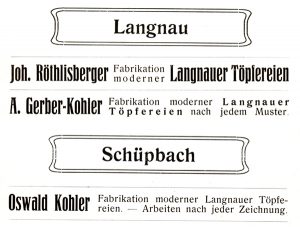

In einer Werbebroschüre des Langnauer Verkehrsvereins aus dem Jahr 1913 findet sich eine Werbeanzeige von „Joh. Röthlisberger Fabrikation moderner Langnauer Töpfereien“. Ausserdem gibt es Werbeanzeigen von Adolf Gerber-Kohler (Langnau) und seinem Schwager Oswald Kohler (Schüpbach).

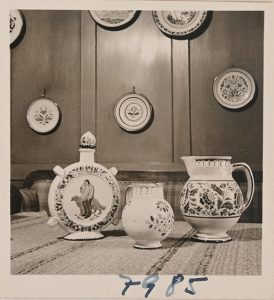

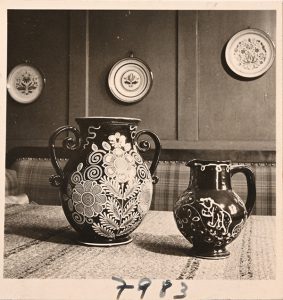

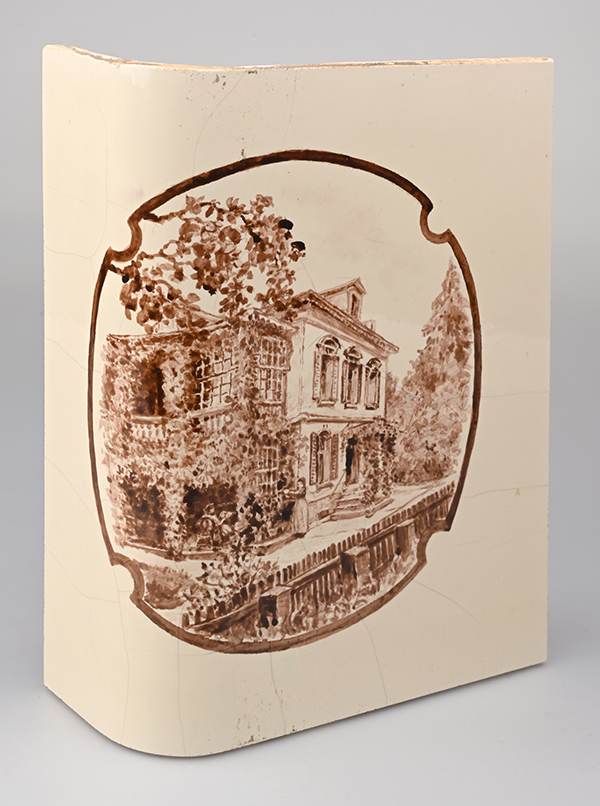

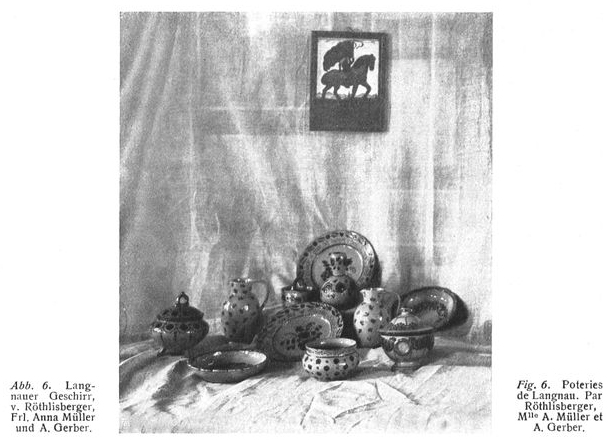

Keramik der Hafnerei Röthlisberger 1913.

Noch wichtiger ist jedoch die Tatsache, dass die Broschüre eine grosse Abbildung mit Keramik zeigt, die aufgrund der grossen Schmuckteller an der Wand im Abgleich mit weiteren erhaltenen Skizzen und dem schon beschriebenen Zeichenkurs jetzt eindeutig der Hafnerei Röthlisberger zugeordnet werden kann.

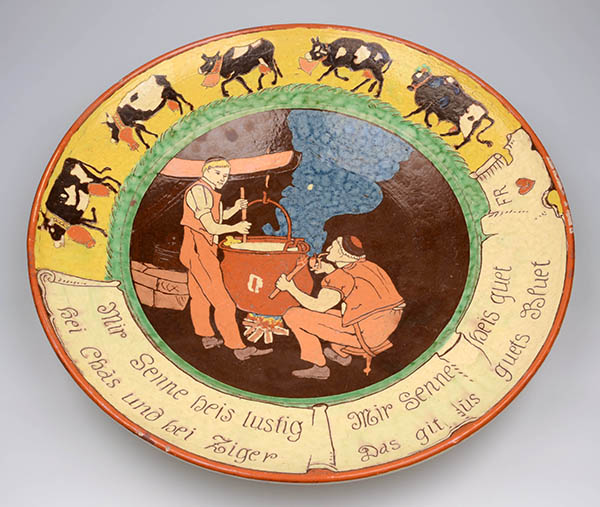

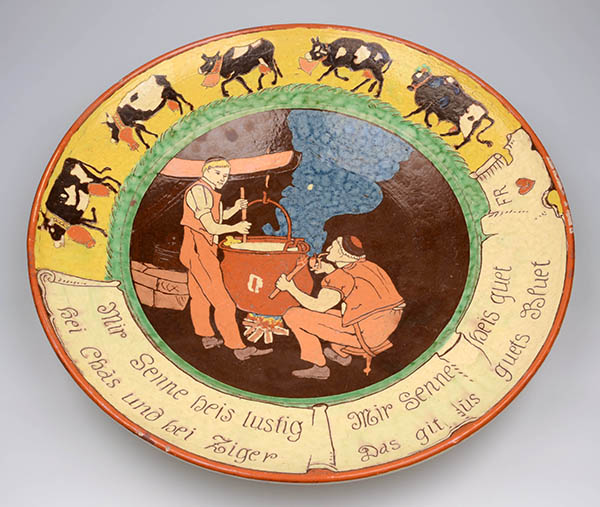

Auf die Marktlaube wurde schon hingewiesen (s.o.), erhalten hat sich in der Schule für Gestaltung in Bern (SfGB 061) aber auch der Mitte links hängende Teller mit den Käsern. Er ist rückseitig signiert „Fritz Röthlisberger Langnau“) und auf der Schauseite rechts „FR“ (Friedrich Röthlisberger, Vater oder Sohn) signiert und trägt im Herzen ein „L“ wohl für Langnau.

Zahlreiche Gefässentwürfe aus dem Zeichenkurs lassen sich ebenfalls auf der Abbildung wiederfinden.

Aufgrund von Signaturen und Vorlagen lassen sich drei weitere Gefässe eindeutig der Hafnerei Röthlisberger zuordnen. Die beiden Teller passen gut in das bisherige Formen- und Dekorspektrum.

Dagegen ist die Schüssel ein ungewöhnliches Stück, das in eine Gipsform eingedreht worden sein dürfte, um die reliefierte Oberfläche zu erzeugen, die an eine Flechtwerkarbeit erinnert. Körbchen mit ähnlichen Oberflächen gab es auch schon unter älteren Langnauer Keramikprodukten (Heege/Kistler 2017, 652 Abb. 782).

Auch ein unsignierter Teller aus Familienbesitz, zu dem es eine Entwurfszeichnung gibt, dürfte in der Töpferei Röthlisberger entstanden sein.

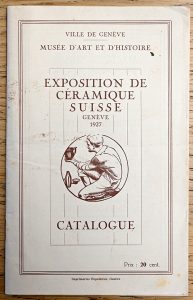

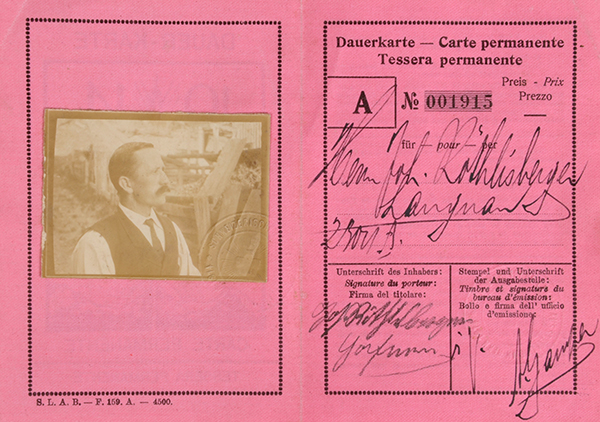

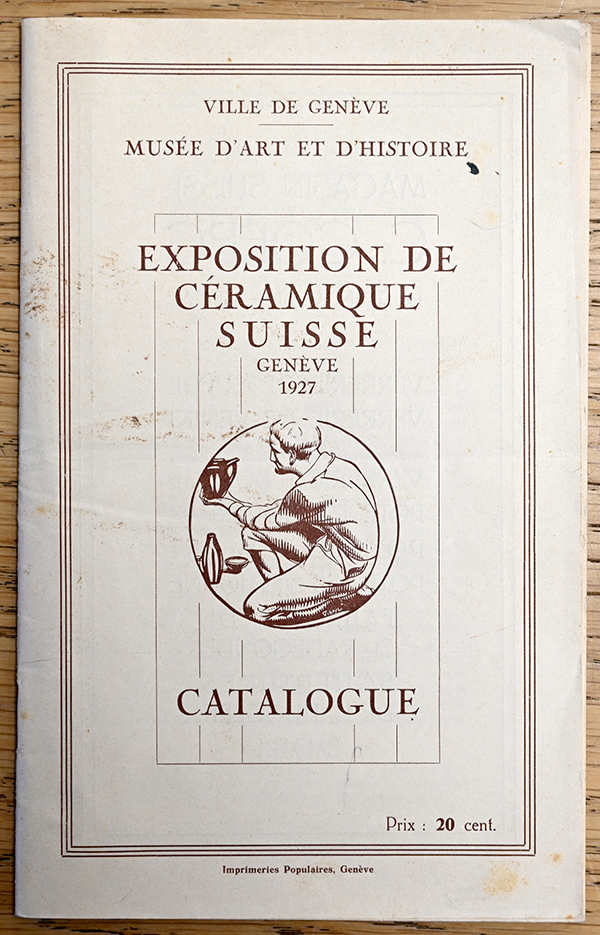

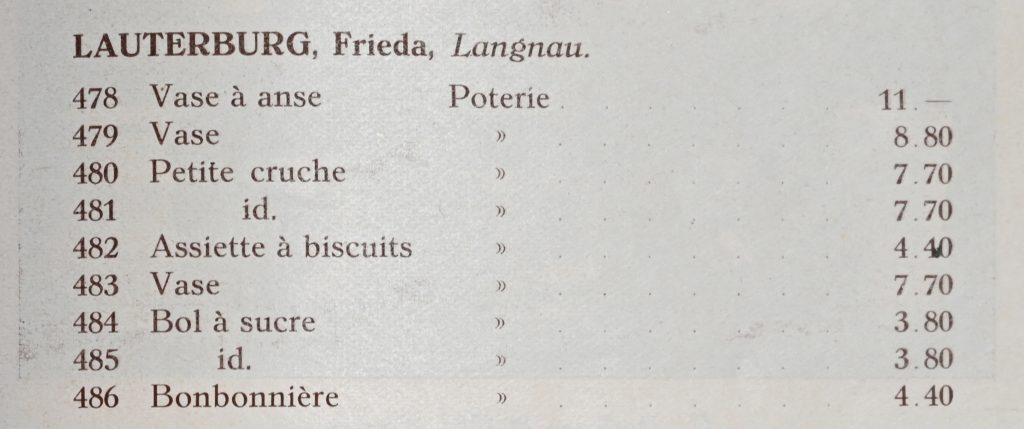

An der Landesausstellung 1914 in Bern beteiligte sich Johann Röthlisberger an der Kollektivausstellung der Langnauer Hafner (Hermanns 1914, 377).

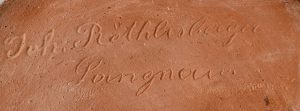

Er hatte für die Ausstellung eine Dauerkarte.

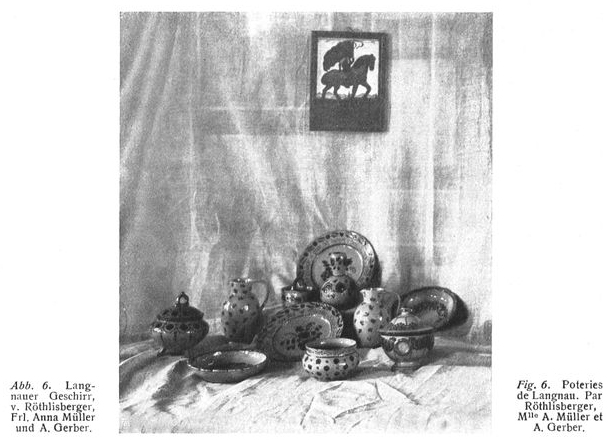

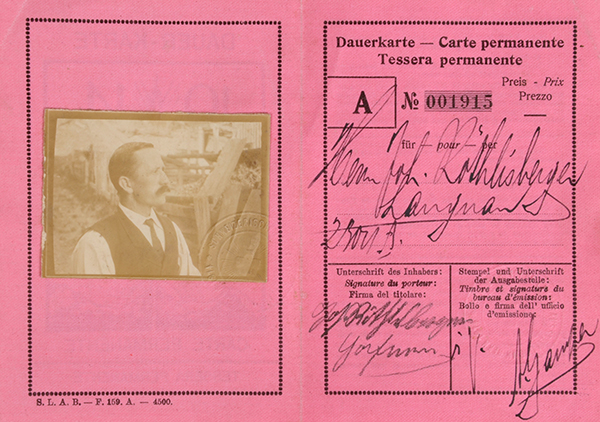

In einem Bericht über den Bazar im Dörfli erschien 1914 auch ein Gruppenfoto, das Geschirr von Johann Röthlisberger, Adolf Gerber und Anna Müller zeigte (Conradin 1914, Fig. 6).

Eine Terrine, die der vorne rechts ausgestellten sehr ähnelt, hat sich in Langnauer Privatbesitz erhalten. Der BUND (9.10.1914) beschrieb die Gemeinschaftsausstellung wie folgt: „Die einst berühmte und jetzt wieder zu Ansehen gelangende Langnauer Töpferei ist durch eine Kollektivausstellung und verschiedene private Aussteller vertreten …; ordinäres Töpfergeschirr und edles, modernes Langnauer Kunstgeschirr, darunter besonders bemerkenswert die mit lustigen Volksversen und ergötzlichen, farbig gezeichneten Szenen aus dem Volke dekorierten Wandteller, Wappen und Krüge usw.“.

Für die Abteilung „Bienenzucht Emmenthal“ auf der Landesausstellung stellte Johann Röthlisberger auch Model für Bienenwachs-Guss her.

Für seine Teilnahme an der Landesausstellung in Bern erhielt er eine silberne Medaille.

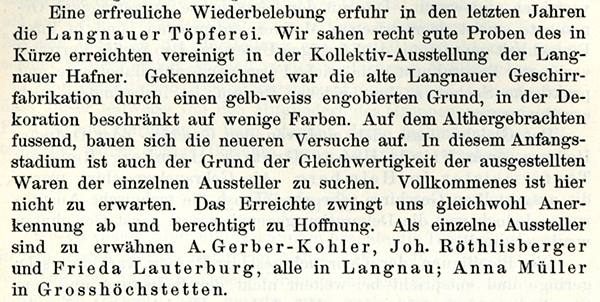

Fachbericht zur Gruppe 23 der Landesausstellung 1914, Keramik und Glas, Kiefer 1914, 74, Ausschnitt.

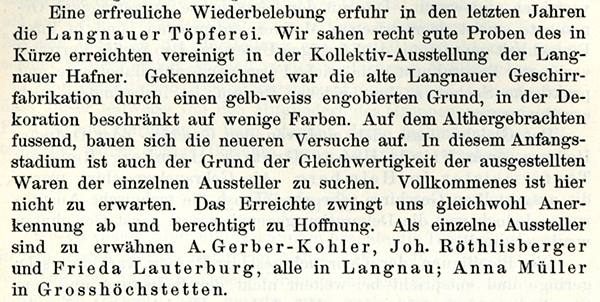

Der Jurybericht (Kiefer 1914, 74) lobte das bisher Erreichte, das zu Hoffnung Anlass gäbe. Die NZZ (29.10.1914) fordert in einer Ausstellungsbesprechung, dass in Zukunft „die Muster möglichst einfach gehalten werden und die Farben klar und entschieden bleiben.“ Damit würde der heimatlichen Kunst am meisten gedient.

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges scheint die hoffnungsvollen Neuanfänge der Langnauer Töpferei zumindest teilweise wieder zunichte gemacht zu haben, denn aus den folgenden Jahrzehnten der Produktion der Hafnerei Röthlisberger gibt es nur noch wenige Keramiken, die an die vorhergehende Qualität anschliessen können.

Nur ein einziger ungemarkter Teller aus der Zeit nach 1915 (Privatbesitz, Langnau) ist aufwendiger gestaltet und stammt aufgrund der Besitzverhältnisse möglicherweise aus der Hafnerei Röthlisberger.

Unter den Archivalien fand sich nur noch ein einziger 1916 datierter Entwurf von Paul Wyss.

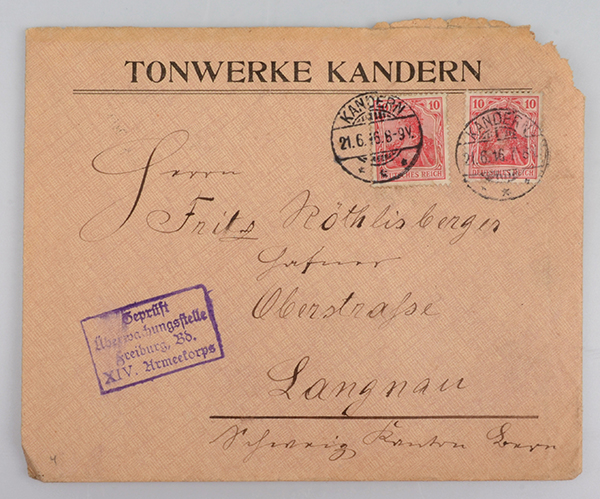

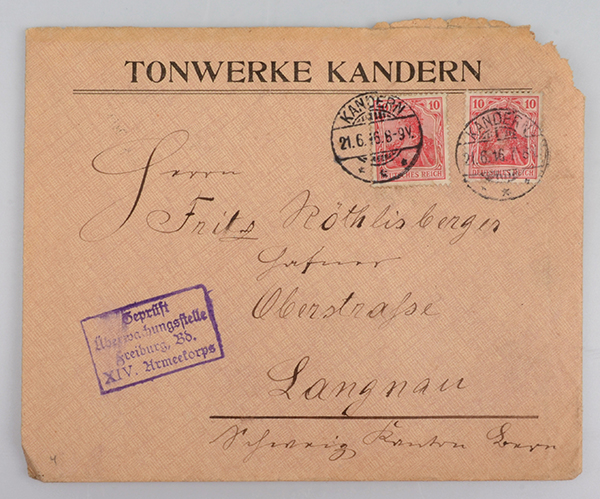

Am 20. Juni 1916 wandten sich die Tonwerke Kandern an Johann Röthlisberger und fragten an, ob er nicht als „tüchtiger Freidreher“ für Luxuswaren bei Ihnen anfangen wolle. Offenbar sagte ihm das Angebot nicht zu, denn er blieb in Langnau.

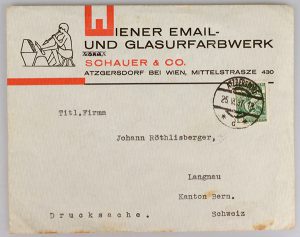

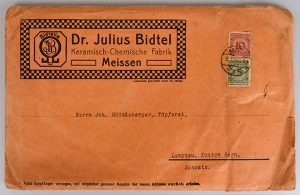

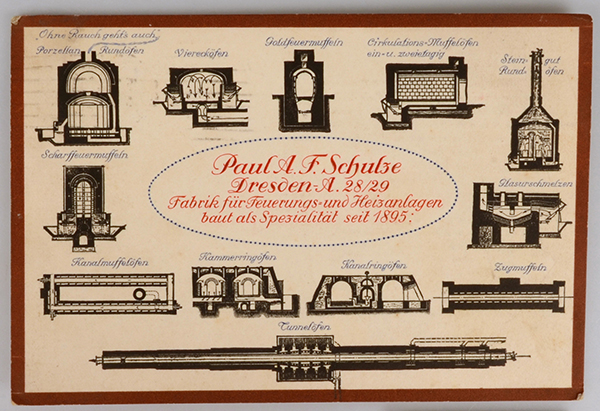

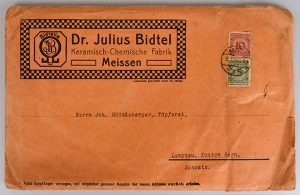

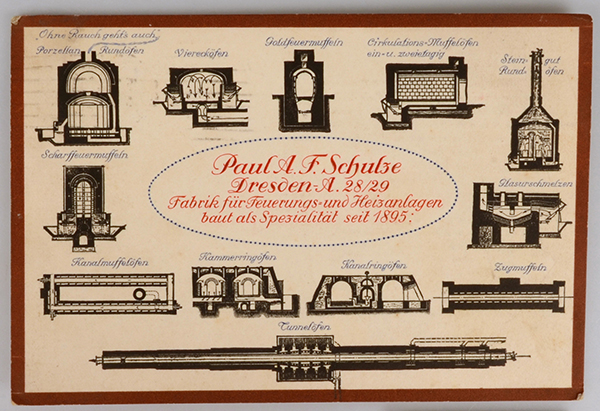

Weitere Briefe aus der Geschäftskorrespondenz belegen in den 1920er- und 1930er-Jahren Kontakte nach Dresden, Meissen und Atzgersdorf bei Wien. Dabei dürfte es vor allem um Glasurrohstoffe gegangen sein (nur Briefumschläge erhalten).

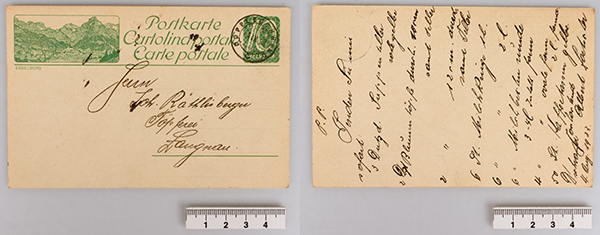

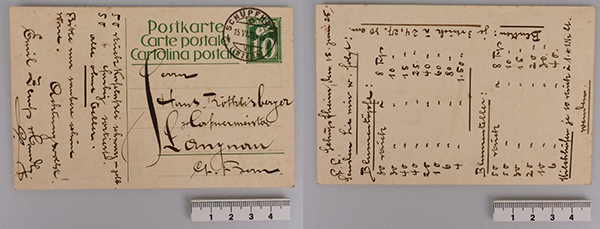

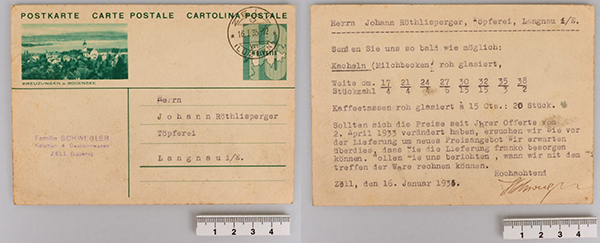

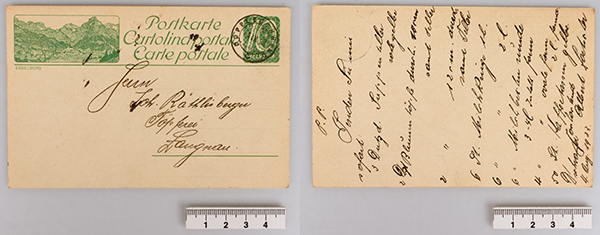

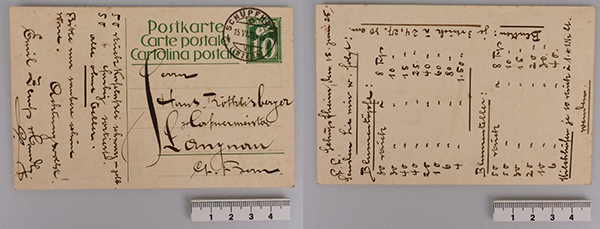

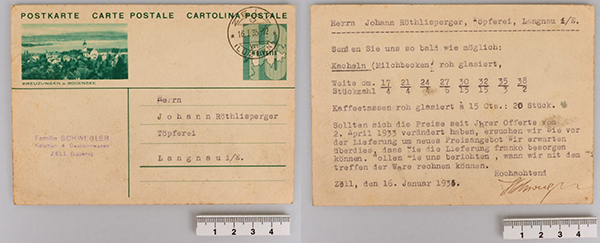

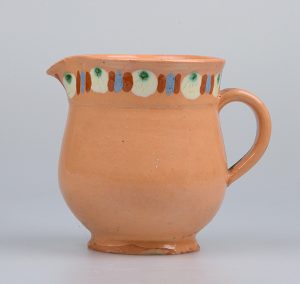

Eine Reihe von Postkarten aus der Zeit zwischen 1923 und 1935 belegt das damals übliche Bestellverfahren von Privatpersonen und Wiederverkäufern/Haushaltswarengeschäften, vor allem aus dem Kanton Luzern oder dem umliegenden Kanton Bern. Ohne genauere Spezifizierung was den Dekor anbetrifft, wurden Suppenteller, Blumentöpfe, Milchkrüge oder Kaffeetassen bestellt. Manchmal wurden zusätzlich Volumina angegeben. Offenbar kam es nur auf einen günstigen Preis an.

Und erst 1935 (Oberländer Tagblatt, 28.10.1935) gab es wieder und letztmalig eine Zeitungsmeldung zur Hafnerei Röthlisberger. Gemeldet wurde die Teilnahme an einem „Chachelimärit“ im Berner Gewerbemuseum.

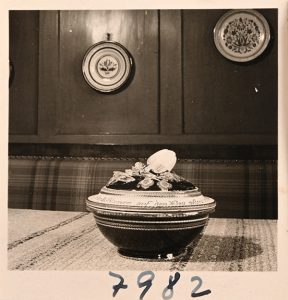

Wandteller im Stil von Paul Wyss wurden bei Röthlisbergers noch mit Daten von 1926 und 1937 hergestellt, wobei man offenbar auf die vorhandenen, älteren Vorlagen zurückgriff. Es gibt ansonsten nur noch zwei datierte Keramiken, ein Paar Tassen für „Anna und Hans“ aus dem Jahr 1936 und eine Dose auf einem Pokalfuss aus dem Jahr 1944. Diese stammen, wie zahlreiche weitere Einzelstücke aus der Zeit, als die Töpferei 1953 aufgelöst wurde.

Es sind also Überbleibsel aus dem Lager der Hafnerei, die gesamthaft wohl aus der Produktionszeit zwischen etwa 1920/1930 und 1953 stammen dürften. Dazu gehören zahlreiche Tassen und Untertassen mit einfachen Malhornmustern und Spritzdekoren.

Ausserdem gibt es Ersatzdeckel, Schüsseln, Terrinen und Henkeltöpfe (Milchtöpfe). Erstaunlicherweise befinden sich darunter auch immer noch die einfachen, aber in den 1930er-Jahren sehr altertümlich wirkenden Horizontalstreifendekore.

Eine Gruppe kleiner Henkeltöpfe fällt durch ihre besondere Bemalung auf.

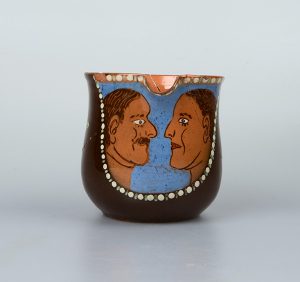

Ein Humpen mit Deckel ist gesichtsförmig gestaltet.

Eine Besonderheit stellen auch wenige Gefässe mit dendritischem Dekor dar, die sich leider nicht genauer datieren lassen (zum dendritischen Dekor vgl. Heege 2019, 191-198).

Aus anderen Töpfereien des Bernbiets kennen wir bisher keine keramischen Grabvasen (Steckvasen). Ganz ähnliche Stücke bot jedoch die Tonwarenfabrik Carl Bodmer & Cie in ihren Preislisten 1917 und 1919 an (Bodmer-Huber/Messerli 1986, Taf. 17 und 22).

Auch grössere Figuren, die sich zusätzlich als Kerzenhalter eigneten, gehörten in das Produktionsprogramm der Hafnerei Röthlisberger.

Die Spardosen mit Tieraufsätzen erinnern an ältere Beispiele aus der Region Heimberg-Steffisburg.

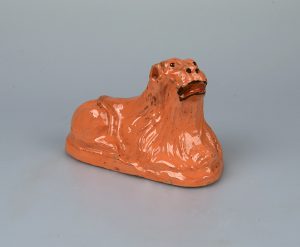

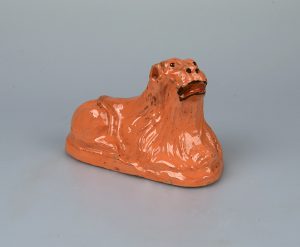

Zu den zahlreich erhaltenen Gipsmodeln gesellen sich auch zeitgenössische Ausformungen von Kühen, Pferden, Katzen, Hunden, Schafen Schweinen, Bären und Löwen. Diese unterscheiden sich nicht von denen, die z. B. von der Hafnerei Kohler in Schüpbach hergestellt wurden. Sitzende oder stehende Bärlein können auch die Mitte von Aschenbechern bilden.

Puppenstubengeschirr ist ebenfalls mit zahlreichen Formen vertreten.

Nach Familienerzählungen fertigte Fritz Brechbühl für sich nach dem Ersten Weltkrieg zur Erinnerung auch einen eigenen Tabakpfeifenkopf in Form eines Soldaten des Geb. Inf. Bataillon 40. Das Bataillon, zu dem Fritz Brechbühl gehörte, war in Langnau stationiert und wurde bereits am 3. August 1914 mobilisiert. Das Bataillon 40 bestand von 1874-1937 (Glanzmann 2012, 44-47). Ob diese schöne Geschichte so wirklich stimmt, kann heute nicht mehr entschieden werden, jedoch gibt es identische Pfeifenköpfe auch mit anderen Einheitsnummern, was für eine umfangreichere Herstellung dieser Erinnerungsstücke an einem unbekannten Ort sprechen würde.

Dank:

Wir danken Christian Wüthrich (1924-2020) und seinen Söhnen und deren Familien sehr herzlich für die langjährige freundliche Aufnahme in Ihrem Haus in Langnau und die zahlreichen Gespräche, Informationen und Archivalien zur Hafnerei Röthlisberger. Ohne diese Grundlagen hätte der vorliegende Beitrag nicht geschrieben werden können. Danken möchten wir auch Hans Brechbühl, Langnau, der seine ererbte Keramiksammlung ebenfalls freundlicherweise für die Dokumentation zur Verfügung stellte.

Bibliographie:

Bodmer-Huber/Messerli-Bolliger 1986

Ernst Bodmer-Huber/Barbara E. Messerli-Bolliger, Die Tonwarenfabrik Bodmer in Zürich-Wiedikon Geschichte, Produktion, Firmeninhaber, Entwerfer, in: Keramikfreunde der Schweiz, Mitteilungsblatt, 101. Jahrgang, 1986, 1-60.

Blondel 2001

Nicole Blondel, Céramique: vocabulaire technique, Paris 2001.

Conradin 1914

Christian Conradin, Der Bazar im Dörfli, in: Heimatschutz. Zeitschrift der Schweizer. Vereinigung für Heimatschutz 9, 1914, Heft 6, 89-98.

Glanzmann 2012

Jonas Glanzmann (Red.), 100 Jahre Offiziersgesellschaft Langnau und Umgebung. Eine Chronik von 1912 bis 2012. Langnau 2012.

Heege 2019

Andreas Heege, Keramik aus St. Antönien. Die Geschichte der Hafnerei Lötscher und ihrer Produkte (1804-1898) (Archäologie Graubünden – Sonderheft 7), Glarus/Chur 2019.

Heege/Kistler 2017

Andreas Heege/Andreas Kistler, Keramik aus Langnau. Zur Geschichte der bedeutendsten Landhafnerei im Kanton Bern (Schriften des Bernischen Historischen Museums 13), Bern 2017.

Hermanns 1914

Jacob Hermanns, Keramik und Glas an der Schweiz. Landesausstellung. Die Schweiz: Schweizerische illustrierte Zeitschrift 18, 1914, 376-378.

Kiefer 1914

Georges Kiefer, 23: Gruppe: keramische und Glaswaren. Schweizerische Landesausstellung in Bern 1914, Fachberichte Band VI.

Messerli 2017

Christoph Messerli, 100 Jahre Berner Keramik. Von der Thuner Majolika bis zum künstlerischen Werk von Margrit Linck-Daepp (1987-1983). Hochschulschrift (Datenträger CD-ROM), Bern 2017.

Stauder 1917

Hermann Stauder, Die Töpferei im Heimberg (Nachdruck des Kunst- und Kulturverein Heimberg, 1985, Original Schweizerische Landesbibliothek Bern), Bern 1917.

Wyss 1906

Paul Wyss, Stand, Probleme und Hebung des Töpfergewerbes. Nach dem Vortrage von Hrn. P. Wyss … in Bern niedergeschrieben von H[ermann] Röthlisberger, Sek.-Lehrer in Steffisburg. Oberländer Volksfreund / Hrg. vom Handwerker- und Gewerbeverein Steffisburg. Jahrg. 1, 1906, No 14-19 (Original in der schweizerischen Nationalbibliothek Bern; http://permalink.snl.ch/bib/sz000875648).